9,99 €

Mehr erfahren.

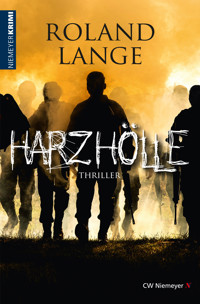

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Wo die Geier kreisen, lauert der Tod. Geier im Harz, auf deren Speiseplan menschliche Kadaver stehen? Was für grausame Fantasien schwirren nur im Kopf der jungen Frau herum, die Stefan Blume um ein Haar überfahren hätte? Und von welchen Beweisen redet sie? Schnell wird dem Privatermittler klar, dass die verängstigte Frau Katharina Kessler ist, die er im Auftrag ihrer Eltern sucht. Er nimmt die Frau mit, lässt sie bei sich übernachten. Am nächsten Morgen ist sie verschwunden. Jemand hat sie entführt. Blume überlässt den Fall der Polizei. Er muss sich um seine Freundin Katja kümmern, die sich in einer psychosomatischen Klinik befindet. Aber etwas stimmt mit der Klinik nicht. Er will Katja dort herausholen – mithilfe einer Anwältin und einer Therapeutin scheint sein Vorhaben zu gelingen. Und noch mehr: Die beiden Frauen verschaffen ihm die unverhoffte Möglichkeit, sich endlich an Gerhard Hauser zu rächen. Eines Nachts steht Blume dann inmitten eines abgelegenen Felsenareals im Harz tatsächlich seinem Todfeind gegenüber. Noch immer begreift er nicht, dass er in eine groß angelegte Falle getappt ist. Und ebenso wenig wie Hauser ahnt er, dass ganz in der Nähe der mysteriöse Harzer Wolfsmensch lauert, der die Begegnung der zwei Männer mit Argusaugen verfolgt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Gewalt ist die letzte Zuflucht der Unfähigen Isaac Asimov

Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2024 Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub-Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-9761-0

Roland LangeHarzgeier

Prolog

Lautlos. Reglos.

Niemand würde die Kreatur, die nur einen Schritt entfernt von dem stabilen Maschendrahtzaun kauert, sehen oder sie nur vermuten können. Der gewölbte Buckel in der Kutte mit ihren grau-braunen Schattierungen hebt sich kaum vom umgebenden Waldboden ab, bietet die ideale Tarnung. Wer über die Augen eines Raubvogels verfügt, würde die Unregelmäßigkeit vielleicht bemerken. Und das sicher nur bei ausreichend Tageslicht. Das ist nicht mehr gegeben, seit sich im Westen dunkle Wolken aufgetürmt und vor die tief stehende Sonne geschoben haben. Bedrohlich kochende, energiegeladene Schwaden sind wie gigantische Walzen schnell näher gerollt und verdunkeln jetzt den Himmel, schlucken alles Licht.

Es ist ein Mensch, der dort hockt. Ein Mann, genauer gesagt. Würde er sich aus seiner Deckung begeben und sich aufrichten, könnte man es sehen, nein, vermuten. An seiner Haltung, seinen Gliedmaßen, seinen Proportionen. Oder daran, wie er sich bewegt. Wenn er sich bewegt! Vieles an diesem Geschöpf erinnert an ein Tier. Womöglich ist er das ja längst – mehr Tier als Mensch.

Den ganzen Tag ist der Mann schon umhergestreift auf seiner Suche nach Essbarem. Einem Hasen, einem Vogel oder einem größeren Wild, das er mit seinem Bogen hätte erlegen können. In letzter Zeit ist Frischfleisch auf seinem Speiseplan etwas rar gewesen. Er hat sich überwiegend von Wurzeln, Beeren und Kräutern ernährt, von denen Wald und Feld ausreichend bieten. Auch Obst und ein wenig Gemüse hat er ergattert. Gestohlen von den Bäumen und aus den Beeten der Schrebergärten am Rande der verstreut liegenden Ortschaften. Aber das sind Ausnahmen gewesen, ebenso wie die Ausbeute aus den Abfallbehältern hinter den Supermärkten. Nicht etwa, weil daran Mangel herrscht. Er hätte dort mehr als genug gefunden, hätte leben können wie die Made im Speck. Aber er meidet menschliche Ansiedlungen. Nähert sich ihnen nur selten. Und wenn, dann immer nachts. Er fühlt sich von den Bewohnern bedroht.

Schon lange sind die Wälder des Harzes sein Zuhause; er lebt unentdeckt abseits der Wanderwege und Touristenrouten. Zwar lassen sich nicht immer kurze, unerwünschte Begegnungen vermeiden. Mit Eindringlingen, die kreuz und quer durch das Unterholz stolpern und vor denen er nicht mehr rechtzeitig fliehen kann. Aber seine Fähigkeit, mit der Umgebung nahezu zu verschmelzen, hat ihn noch jedes Mal gerettet.

„Wolfsmensch“ wird er genannt. Von denen, die ihn gesehen haben wollen, als flüchtigen Schatten zwischen den Bäumen oder für einen kurzen Augenblick von Angesicht zu Angesicht. Dann laufen sie herum und erzählen jedem, der es hören will, von diesen Begegnungen mit dem rätselhaften Zwitterwesen und heizen damit für eine kurze Zeit die Gerüchteküche an.

In unregelmäßigen Abständen wechselt der Mann seine Aufenthaltsorte, fertigt sich in den versteckten Winkeln, wo er für eine Weile bleiben will, anspruchslose Behausungen aus dem, was die Natur ihm bietet und was er am Wegrand oder irgendwo im Müll findet. Manchmal ist etwas darunter, das er stiehlt. Aus Schuppen oder Scheunen zum Beispiel oder aus offenen Garagen. Wenn jemand allzu leichtfertig mit seinem Eigentum umgeht, Sachen unbeaufsichtigt herumstehen lässt.

Über die Jahre hat er sich den Bedingungen in den Wäldern angepasst, die Sinne geschärft, die ihm ein Überleben in der Wildnis möglich machen. Er hört, riecht und sieht mit einer Intensität, weit stärker ausgeprägt als in seinem früheren Dasein in der Zivilisation. Seinen Namen hat er aus dem Bewusstsein verdrängt, er spielt in dem Leben, das er jetzt führt, keine Rolle mehr. Meilenweit hat er sich mit der Zeit von den Menschen entfernt, müsste er mit ihnen kommunizieren, fiele es ihm schwer. Seine Sprache ist degeneriert, er hat sie nur noch selten benutzt. In Selbstgesprächen anfangs, später hat er mit Tieren geredet – mit denen, die bei seinem Anblick nicht sofort geflohen sind. Jetzt bewegt sich sein Denken und Handeln abseits dessen, was man als zivilisiertes Wesen für normal halten würde. Fast sein ganzes Tun geschieht instinktiv. Er verhält sich wie die Waldtiere: scheu, fluchtbereit, immer auf der Hut.

Dieser Mann, der sich dort unter dem Buckel verbirgt, sucht gerade in seiner Erinnerung nach etwas Bekanntem. Wann ist er das letzte Mal an diesem Ort gewesen? Haben ihn seine Füße überhaupt schon einmal hierher getragen? Es will ihm nicht einfallen. Aber wenn, dann hat es damals den Zaun nicht gegeben. Es ist ein Waldstück, wie geschaffen, um unentdeckt zu bleiben. Unberührt. Das nahezu undurchdringliche Strauchwerk, die dicht stehenden Bäume – ein Refugium, das sich selbst überlassen geblieben ist. Kein kahler Höhenzug, keine Baumleichen, kein Mensch, der mit Axt und Säge gewütet hat, wie an so vielen anderen Stellen in dem weiträumigen Bergland. Das hier ist ideal, um sich für eine Weile niederzulassen, und er hätte es vermutlich längst getan, wenn ... Nein, er kennt diesen Ort nicht. Auch ein Zaun wäre ihm sicher im Gedächtnis geblieben.

Er hebt ein wenig seinen Kopf. Wachsame, dunkel glänzende Augen lugen unter der erdfarbenen Kutte und zwischen den langen, verfilzten Haaren hervor. Sie huschen hektisch umher, versuchen, die drückende Finsternis zu durchdringen und zu erkennen, was sich dort am Fuße der nur ein paar Schritte von ihm entfernt steil abfallenden Böschung tut. Undeutlich zeichnet sich eine Talebene gegen das Dunkel ab. Eine kleine, mit Trockengras bewachsene Fläche. Wie ein Oval. Einige wenige Sträucher verteilen sich darauf. Links von dem Mann neigt sich das Gelände, scheint sich die Böschungskante dem Niveau der Talsohle anzunähern, ehe sie gegenüber wieder zu einem nicht sehr hohen, aber doch schwer zu erklimmenden Abhang ansteigt. Rechts hingegen, fast mit der Hand zu greifen, begrenzt eine bedrohlich wirkende Felswand die Ebene. Schroff und abweisend ragt sie steil in den Himmel. Es scheint, als stoße sie mit ihren spitzen, gezackten Enden in das brodelnde schwarze Wolkenmeer hinein.

Unten in der Ebene ist etwa in der Mitte etwas aufgebaut. Ein Ding, das aussieht wie ein Kegel oder eine Pyramide. Hoch wie ein Baum. Aus Hölzern – dicken Stämmen und dürren Ästen – gefertigt? Gezimmert? Nur lose aufgeschichtet? Unmöglich für den Mann, das von seinem Platz aus zu erkennen. Er kann sich nicht erklären, was für ein Gebilde das ist. Seine Nasenflügel beben, er versucht, schnuppernd zu erfassen, was er mit den Augen nur undeutlich sieht. Gleichzeitig lauscht er angespannt.

Dann geschieht etwas.

Hinten links, wo die abfallenden Böschungen aufeinander zulaufen und in die Ebene münden, tauchen Lichter auf. Aus dem dunklen, konturlosen Grau des Waldes schält sich eine Gruppe Gestalten heraus. Menschen! In Zweierreihen kommen etwa zwanzig von ihnen gemessenen Schrittes auf den Platz und steuern auf das pyramidenförmige Bauwerk zu. Die Lichter entpuppen sich als Fackeln, die sie in ihren Händen tragen. Vor der zweireihigen Schlange schreitet eine einzelne Person. Wie alle, die ihr folgen, in einen dunklen, weinroten Umhang gehüllt, den Kopf unter einer spitzen Kapuze verborgen. Ihr Gewand ist im Gegensatz zu den anderen schlichten Kutten jedoch mit goldenen Tressen besetzt, die im Licht ihrer Fackel schimmern und die vermutlich eine herausgehobene Stellung symbolisieren. Den Mann am Zaun erinnern die Gestalten an die Prozession einer Gruppe Ku-Klux-Klan-Anhänger. Ein eintöniger, heller Singsang dringt zu ihm herauf. Er ist irritiert. Das sind Frauenstimmen! Kein Zweifel! Ihre leiernde Melodie vermischt sich mit dem Grollen des einsetzenden Gewitters zu einem unheimlichen Klangteppich.

Die Person, die die Gruppe anführt, hält auf Höhe der Pyramide an. Die Gefolgsleute schließen zu ihr auf und bilden einen Kreis um sie herum. Eine der Kuttenträgerinnen löst sich daraus, geht auf das Holzgebilde zu und schiebt ihre lodernde Fackel ein Stück hinein. Augenblicke später frisst sich die Flamme in das Innere der Pyramide, verschlingt knisternd und knackend alles an trockenen Spänen, Zweigen und sonstigem leicht brennbaren Material, mit dem das Gebilde vollgestopft zu sein scheint. Der Feuerschein dringt durch die Ritzen der aufgeschichteten Stämme und verleiht dem Konstrukt das Aussehen eines Dämons mit tausend glühenden Augen. Dann, von einer Sekunde zur anderen, schlagen die Flammen wütend prasselnd nach oben aus dem Holz.

Ununterbrochen dringen die weinerlichen Klagegesänge der Kuttenträgerinnen herauf zu dem Mann am Zaun, liegen weiterhin im Wettstreit mit dem Donnern und Rumoren des Gewitters, das allmählich an Intensität gewinnt. Blitze zerreißen in immer kürzeren Abständen die kochende Dunkelheit, der Wald über dem Talkessel wird zur drohenden, gespenstischen Kulisse für das Geschehen unten in der Ebene. Der Wolfsmensch achtet nicht auf das stärker werdende Unwetter. Angespannt konzentriert er sich auf die Frauen, die sich jetzt im geschlossenen Pulk auf die Felswand zubewegen, auf einen Vorsprung, den er vorher nicht bemerkt hat und der im Schein des Pyramidenfeuers und der Fackeln wie ein übergroßer Absatz anmutet.

Als die Gruppe ein Stück vor dem steinernen Podest zum Stehen kommt, verstummen die Gesänge. Es dauert einige Augenblicke, dann öffnet sich die Formation. Die Kuttenträgerinnen weichen nach links und rechts zur Seite und reihen sich nebeneinander auf. Der Mann reißt überrascht die Augen auf. Da ist ja noch jemand! Ein gebeugter Kerl, dessen zerlumpte Kleidung einen deutlichen Kontrast zu den dunklen Rottönen der Mäntel bildet. Wie hat er diese Person übersehen können? Sie muss zwischen den Rotgewandeten gegangen sein, abgeschirmt gegen Blicke von außen. Zufall? Oder war es Absicht gewesen, sie bis zu diesem Moment zu verbergen? Der Wolfsmensch hält sich nicht mit den Fragen auf und konzentriert sich mit allen Sinnen auf das weitere Geschehen.

Wer ist der abgerissene Kerl?, fragt er sich. Dann wandern seine Augen ein Stück weiter, hin zu dem Steinpodest. Eine der Kuttenträgerinnen aus der Gruppe entzündet nacheinander kleine Kerzen oder eine entzündliche Flüssigkeit. Links und rechts an den Ecken des steinernen Podiums lecken Flammen aus Vertiefungen, die darin eingelassen sind. Dann bedeckt die Frau die Oberfläche mit einem schweren, ebenfalls weinroten und mit goldenen Bordüren verzierten Tuch. Das Ganze mutet an wie ein Altar. Darauf platziert sie drei Gegenstände. Ein Buch, eine Handglocke und ... ja, das Dritte sieht aus wie eine filigrane Waage. Mit zwei an dünnen Kettchen hängenden Gewichtschalen. Er zwinkert, kneift die Augen zusammen, ist nicht sicher. Die Frau verschwindet wieder und macht der Anführerin Platz. Die zieht ihre Kapuze ab, legt sie zur Seite und reckt sich zu voller Größe auf. Sie stützt sich mit den Handflächen an der Kante des Podests ab. Eine strenge, unerbittliche Person. Der Wolfsmensch kann es an ihrer Haltung ablesen und an ihrem Gesichtsausdruck, den er mehr ahnt, als dass er ihn sieht. Mit einer herrischen Handbewegung zitiert sie den zerlumpten Kerl heran, der kaum in der Lage ist, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Zwei der Rotkutten fassen ihn unter und zerren ihn vor den merkwürdigen Altar.

Die Anführerin nimmt das Buch, schlägt es auf und fängt an zu lesen. Abgehackt und kaum zu verstehen, erreichen die Worte den Mann in seinem Versteck. Ihre Stimme wird lauter und schriller. Ein ums andere Mal schnellt ihr Arm vor, mit ihrem Zeigefinger sticht sie wie mit einem Speer auf den abgerissenen Kerl ein, der, wie es scheint, als Angeklagter vor dem Podest steht. Immer wieder wird sie unterbrochen vom Chor der Kuttenträgerinnen, die sich zu einem Halbkreis um den Delinquenten formiert haben. „Schuldig“, schreien sie, recken fordernd ihre Hände zum nachtschwarzen Himmel hinauf. Von dort senden ihnen Blitz und Donner nachdrücklich ihre zuckende, krachende Zustimmung.

Der Wolfsmensch begreift, dass er in diesem Augenblick als Zeuge einer grotesk anmutenden Gerichtsverhandlung beiwohnt.

Dann fällt unvermittelt die brennende Holzpyramide in sich zusammen. Eine Funkenwolke steigt auf und erhellt für einige Sekunden einen kleinen Geländeabschnitt etwas abseits des Richtertisches, der im Dunkel gelegen hat. Dort steht jemand. Der Wolfsmensch hat ihn bisher nicht bemerkt. Jetzt aber kann er ihn sehen. Und er kann sein Gesicht erkennen. Wenngleich nur schemenhaft und für einen winzigen Moment. Doch das reicht aus. Er ist es! Ihm hat er sein jetziges Dasein zu verdanken – nein, falsch! Nicht sein Leben als Eremit ist es, sondern das, was davor geschehen ist. Das, was er durchmachen musste, ehe er sich in die Wälder zurückgezogen hat. Das Gesicht und die Kälte und Berechenbarkeit darin wird er nie vergessen. Er hätte es nicht für möglich gehalten, diesem Satan ausgerechnet hier wiederzubegegnen.

Der Wolfsmensch springt auf, vergisst seine Deckung, macht einen Satz auf den Zaun zu, klammert sich an das starre Drahtgeflecht, heftet seine Augen gebannt auf die Stelle im Hintergrund, wo er den Kerl bemerkt hat. Doch da hat die Dunkelheit den Teufel schon wieder geschluckt. Er starrt auf die vom Feuerschein umrahmte nachtschwarze Wand. Sein Herz pocht wild. Dann fallen die ersten dicken Tropfen vom Himmel. Es dauert nur wenige Augenblicke, bis die regenschwangeren Wolken vollständig aufreißen und alles vor seinen Augen hinter einem rauschenden Wasserschleier verschwindet.

Fast hätte der Wolfsmensch in dem tobenden Inferno die Gestalten nicht bemerkt, die sich ihm von links nähern. Er hat sie weder kommen gesehen noch gehört. Zu sehr ist er auf das Geschehen unten im Tal fokussiert gewesen. Und der Lärm, den der Regen verursacht, überlagert jedes andere Geräusch. Sein Instinkt ist es, der ihn im letzten Moment vor der drohenden Gefahr warnt und ihn unvermittelt zur Flucht antreibt. Er nimmt sich nicht die Zeit, seinen Bogen und den Köcher mit den Pfeilen aus dem Versteck nur wenige Schritte hinter sich zu holen. Sie liegen dort unter Laub und Erde in einem Busch verborgen. Er hätte sie besser bei sich behalten. Aber das ist jetzt nicht mehr zu ändern.

Der Wolfsmensch verlässt, so schnell er kann, seinen Beobachtungsposten, huscht geduckt in das nahe Unterholz, hält an und wendet sich wieder dem Zaun zu. Er muss nicht lange warten, bis sie kommen und er sie sehen kann. Sein Gefühl hat ihn nicht getrogen. Zwei Männer brechen aus den Sträuchern und steuern auf die Stelle zu, wo er kurz zuvor gekauert hat. Sie tragen olivgrüne Strickmützen auf dem Kopf, die Hosenbeine ihrer gefleckten Tarnanzüge stecken in schwarzen Schnürstiefeln. An den Gürteln um ihre Hüften hängen Waffen. Messer und Pistolen. Die zwei Kerle gehören zu den Frauen unten im Tal. Dessen ist sich der Wolfsmensch sicher. Oder der Satan im Dunkel gibt ihnen ihre Befehle. Aber besteht da ein Unterschied? Sie scheinen alle zusammenzugehören. Die beiden Männer hier sind Kämpfer. Jäger, die sich vermutlich im Hintergrund gehalten und das Umfeld beobachtet haben. Zum Schutz der bizarren Gerichtsverhandlung? Er ist überrascht, dass sie ihn entdecken konnten. Und sie wollen ihn ohne Zweifel unschädlich machen. Sie bleiben stehen, sehen sich um, beugen sich hinab, tasten mit ihren Händen den Boden vor dem Zaun ab, suchen nach Spuren.

Der Wolfsmensch darf sie nicht unterschätzen. Sie sind weit gefährlicher als die wenigen Personen, die für gewöhnlich seine Wege kreuzen. Die Fähigkeiten dieser Kämpfer, sich der Wildnis anzupassen, sie zu lesen, sich darin zu bewegen, scheinen um einiges ausgeprägter. Trotzdem sind sie Fremdkörper, sind nicht Teil des Waldes, so, wie er. Und diesen Vorteil nutzt er jetzt, um ihnen unbemerkt zu entkommen.

Bis in die frühen Morgenstunden hat es geregnet. Da war das Gewitter längst abgezogen. Der Mann hat die Nacht in einer Mulde verbracht, über die sich dichtes Gestrüpp ausbreitet. Geschlafen hat er kaum, aus Angst vor Entdeckung. Doch seine Verfolger sind nicht mehr aufgetaucht, und irgendwann hat ihn die Müdigkeit übermannt.

Als er die Augen aufschlägt, fröstelt er. Seine Kutte, unter der er liegt, hat ihn nur wenig vor der nächtlichen Kühle geschützt. Und sie ist feucht und klamm. Er schiebt sie zur Seite, stützt sich kurz auf und kriecht dann leise schnaufend aus dem Loch. Ein wolkenloser Himmel empfängt ihn, Sonnenstrahlen blitzen durch das Blätterdach, lassen Gras und Laub vor Feuchtigkeit dampfen. Er verharrt in der Hocke, sieht sich vorsichtig um, horcht, wittert. Nichts, nur die gewohnten Geräusche des Waldes. Er entledigt sich seiner restlichen Kleider, richtet sich auf, sucht eine Stelle, wo die Bäume den Blick zu Himmel freigeben. Dorthin geht er, reckt seinen nackten Körper der Sonne entgegen, lässt die Wärme durch seine Glieder strömen.

Nachdem die Lebensgeister in ihm erwacht sind, beschließt der Mann, sofort seinen Bogen und die Pfeile zu holen, die er bei der Flucht zurücklassen musste. Sein Magen knurrt, der Hunger nagt in ihm. Seit er am gestrigen Morgen aus seinem Unterschlupf aufgebrochen und durch den Wald gestreift ist, hat er nichts mehr gegessen. Der Tag war vorübergegangen, ohne dass ihm ein einziges Wild vor den Bogen gelaufen ist. Und dann hatte ihm unvermittelt dieser Zaun den Weg versperrt.

Er lässt ein paar Tropfen Regenwasser, die sich auf Blättern und in Pflanzenkelchen gesammelt haben, auf seine Zunge rieseln. Das muss erst einmal reichen, bis er etwas anderes findet. Einen Bach oder See, aus dem er trinken kann. Dann macht er sich auf den Weg. Vorsichtig schiebt er sich durch das Unterholz, huscht geräuschlos zwischen den Bäumen hindurch und erreicht nach einer Weile den Ort, wo der Bogen und die Pfeile versteckt liegen. Er findet sie unberührt und nimmt sie an sich. Er blickt zu dem Zaun hinüber, zu der Stelle, wo er am Abend zuvor gekauert hat. Es wäre besser, sofort zu verschwinden, sich wieder seinem eigentlichen Vorhaben, der Jagd, zu widmen. Doch er zögert. Etwas hält ihn fest, zieht ihn an. Die düsteren Bilder des vergangenen Abends huschen hinter seiner Stirn vorbei. Die Kuttenträgerinnen, sind sie noch dort? Eine innere Stimme sagt ihm, dass der Platz unten im Tal verlassen und leer ist. Dennoch lässt es ihm keine Ruhe. Er muss sich Gewissheit verschaffen. Muss sehen, ob es stimmt, was er vermutet.

Geduckt nähert er sich dem Zaun. Verharrt. Tastet sich mit den Augen am Drahtgeflecht entlang. Langsam. Stück für Stück. Dann sieht er sie. Getarnt. Kaum auszumachen. Gestern, im diffusen Licht des nahen Gewitters, hat er sie übersehen. Es ist eine Linse. Das schwarze Auge einer Überwachungskamera. Jetzt ist ihm klar, warum die beiden Jäger ihn bemerken konnten. Er zieht sich vorsichtig ein Stück zurück. Wo eine Kamera ist, sind weitere, denkt er. Die muss er finden. Ebenso einen Weg, um unbemerkt auf das umzäunte Gelände zu gelangen. Er will herausfinden, was es für Geheimnisse birgt. Wenn er es nicht versucht, wird ihm die Ungewissheit keine Ruhe lassen. Ein mit Überwachungskameras bewehrter Zaun mitten in der Harzer Wildnis ist nicht normal und lässt vieles dahinter vermuten. Ein wenig hat er letzte Nacht gesehen. Und das war rätselhaft genug. Aber zunächst muss er etwas essen. Ein Tier erlegen, egal ob Hase oder Vogel. Häuten, rupfen, ausnehmen und über einem kleinen Feuer braten. Wenn er kein Jagdglück hat, findet er genießbare Abfälle in den Mülltonnen. Es wird einige Zeit dauern, bis er seinen Hunger befriedigt hat. Was soll’s? Es eilt nicht. Er wird morgen wiederkommen.

*

Einen Tag hat sich der Wolfsmensch Zeit gelassen. Jetzt ist er wieder da. Seit dem Morgengrauen schleicht er am Zaun entlang, immer darauf bedacht, nicht in das Blickfeld der Kameras zu geraten. Einige davon hat er schon entdeckt, und er erkennt das System dahinter. Der Erfassungsradius jeder Kamera greift in den jeweils andern, sodass kein Zentimeter eines etwa zehn Meter breiten Streifens direkt am Zaun entlang unbewacht bleibt. So weit zumindest die Theorie. Aber ihm ist eine Stelle aufgefallen, wo sich die Vegetation in den ansonsten überschaubaren Bereich hineingedrängt hat. Jemand wie er, der es versteht, sich zu tarnen und dem umgebenden Gelände anzupassen, würde sich hier ungesehen dem Zaun nähern und sich Zugang verschaffen können. Darauf will sich der Wolfsmensch aber jetzt nicht einlassen, zumal ihm das passende Werkzeug fehlt, um den Maschendraht aufzutrennen und hindurchzukriechen. Er muss weitersuchen. Sicher findet er eine andere Möglichkeit.

Er bewegt sich parallel zum Zaun in Richtung der Felswand, die links von ihm aufragt. Er sieht nur den oberen Teil davon, die schroffen, spitzen Zinken. Würde er dicht an das Drahtgeflecht herantreten, könnte er erkennen, dass es die Wand ist, die den Platz begrenzt, auf dem er in der Gewitternacht das eigenartige Gerichtsverfahren beobachten konnte. An dem Steinpodest, dem altarähnlichen Richtertisch.

Die Vorderseite der schroffen Felsen verschwindet in seinem Rücken. Dahinter zerteilen sie sich, bilden eine Art Schlucht, deren Wände ein Meer üppig wuchernder Vegetation wie ein Kessel einrahmen. Laub- und Nadelbäume, Büsche und Sträucher scheinen ihre Wurzeln in jedes noch so kleine Fleckchen Erde geschlagen zu haben, krallen sich in Spalten, Scharten und Rissen fest. An manchen Stellen durchbrechen nackte Gesteinsformationen das Grün, wirken wie faltige Hälse, die sich aus dem Dschungel herausrecken.

Einer dieser Steinhälse ragt weit hinten auf. Dort scheinen die Wände der Schlucht zusammenzulaufen. Der Wolfsmensch bewegt sich oberhalb dieses engen Talkessels auf das Felsgebilde zu. Kommt in dem immer unwegsamer werdenden Gelände nur langsam voran. Und dann endet der Zaun. Es wundert ihn nicht, denn jetzt sind weder eine Absperrung noch Kameras vonnöten. Niemand, dem sein Leben lieb ist, wird sich hier weiter vorwagen. Außer, man ist ein Teil dieser wilden Natur. So wie er.

Als er sein Ziel erreicht hat, mustert der Wolfsmensch eine Weile den steil abfallenden Felsen. Es wird schwer, aber er kann es schaffen. Sogar ohne Hilfsmittel. Allein mit der Kraft in seinen Fingern und Armen, in seinen Füßen und Beinen. Er ist zäh und gelenkig genug. Und er ist angetrieben von einer Neugier, die zusätzliche Energie in ihm freisetzt. Er will es wagen hinabzusteigen, egal, was ihn dort, wo der Fels in das wuchernde Grün eintaucht, erwartet. Möglich, dass er auf halber Höhe aufgeben muss. Oder er bricht sich den Hals. Ein falscher Tritt, einmal nicht fest zugepackt, und das war’s.

Es gelingt ihm. Sogar mit dem umgehängten sperrigen Bogen und dem Köcher auf dem Rücken. Nach einer anstrengenden Kletterpartie mit einigen bangen Momenten erreicht der Wolfsmensch die Talsohle, setzt seine Füße auf festen Boden. Er beugt sich vor, stützt sich schwer atmend gegen den Felsen. Nur einen Augenblick ausruhen, wieder zu Kräften kommen. Dann richtet er sich auf, beginnt mit seiner Expedition durch eine wilde und, wie es scheint, unberührte Natur.

Verbissen arbeitet er sich durch das dichte Unterholz. Eine Machete wäre hilfreich, um sich einen Weg zu bahnen. Aber so etwas besitzt er nicht. Seine Hände und Arme müssen ausreichen. Dann lichtet sich der Dschungel ein wenig. Vor seinen Augen taucht ein Trampelpfad auf, der nach vorn, in Richtung der Felswand verläuft, die den Richtplatz von der Schlucht trennt. Ein paar Meter weiter zweigt eine Spur ab, nicht mehr als ein schmaler Streifen niedergetretenen Grases, der sich rechts im Gebüsch verliert. Dann, wie aus dem Nichts, ein kleiner Platz. Eine Lichtung. Mittendrin ein merkwürdiges kreisförmiges Ding. Aus kniehohen, unregelmäßig geformten Felsblöcken gebildet.

Der Wolfsmensch tritt in den Kreis, untersucht die Blöcke, den Boden. Findet Flecken. Rotbraun. Wie Rost. Er fährt mit den Fingern darüber. Getrocknetes Blut? Er richtet sich auf, sieht sich um. Geht zurück zu der Grasspur. Folgt ihr. Jemand ist hier entlanggegangen. Nicht lange her. Das erkennt er an den abgerissenen Blättern und den frischen Bruchstellen an den Zweigen. Unvermittelt steht er vor einem aufgeschichteten Haufen Steine, der ein Loch im Fels versperrt. Nicht vollständig, ungefähr zur Hälfte. Er könnte darüber hinwegklettern. Und das tut er. Er gelangt in den Hohlraum dahinter. Etwa zwei, drei Meter tief ist die kleine Höhle. Er kann fast nichts sehen. Tastend arbeitet er sich vor, stößt plötzlich mit den Händen gegen etwas, das er zu kennen glaubt. Er untersucht es. Streicht mit seinen Fingerspitzen darüber. Schlanke, glatte Gebilde, die sich am Ende verdicken. Knochen! Was für ein Fund!

Der Wolfsmensch sammelt Knochen. Er hat etliche in seinem Unterschlupf liegen. Kleine zumeist, aber auch größere. Er verziert sie mit Schnitzereien, wenn er nicht unterwegs ist. Eine Beschäftigung, die ihm Freude macht.

Hastig wühlt und buddelt er, findet mehr. Packt ein paar der Fundstücke zusammen, die sich vertraut und dennoch anders anfühlen als alles, was er bisher gesammelt hat. Er trägt seine Beute nach vorn, schafft sie über den kleinen Steinwall. Als er einen Blick darauf wirft – das Tageslicht ist jetzt wieder ausreichend –, stutzt er. Eine ungute Ahnung beschleicht ihn.

Der Wolfsmensch huscht zurück zum Kreis, deponiert seine Beute. Er nimmt sie später mit, will sich zuerst weiter umsehen. Vorn, wo der Richtplatz liegt. Gibt es von dort eine Verbindung in diese Schlucht? Es muss so sein! Er braucht nicht lange zu suchen, bis er sie findet. Ein mannshoher Tunnel im Felsen, der sich vor ihm auftut. Der Durchgang. Er weiß es, als er einen vorsichtigen Blick in das Loch wirft und nicht weit entfernt den hellen Schein bemerkt. Tageslicht, das vom anderen Ende hereindringt.

Langsam schiebt sich der Wolfsmensch in die steinerne Röhre, stützt sich links und rechts mit den Händen an den kalten, schrundigen Wänden ab, tastet sich voran. Etwa in der Mitte des Tunnels, dort, wo das von beiden Seiten einfallende Licht am schwächsten ist, macht er eine seitliche Einbuchtung aus. Sie liegt vollständig im Dunkel. Er wirft einen schnellen Blick hinein. Leer, wie es scheint. Nichts Interessantes darin. Er huscht weiter, erreicht den Ausgang. Ein eisernes Gittertor versperrt ihm den Weg nach draußen. Rostig zwar, aber stabil und mit Ketten und einem Vorhängeschloss gesichert. Er greift an die Stäbe. Blickt hinaus. Der Platz liegt still und verlassen vor ihm. In der Mitte erkennt er den verkohlten Haufen der niedergebrannten Holzpyramide.

Hier endet seine kleine Expedition. Das ärgert ihn, aber dann wird ihm klar, dass er womöglich ins Visier der Kameras geraten wäre. Bisher kennt er nur die, die den Außenbereich absichern. Ist der Platz im Inneren ebenfalls überwacht? Er hätte das überprüfen sollen. Vorher! Bleibt ihm nur der Rückzug. Und eine erneute, anstrengende Kletterpartie, dieses Mal nach oben.

Der Wolfsmensch verlässt den Tunnel wieder. Geht zum Steinkreis, stopft die Knochen in den Pfeilköcher. Gerade so passen sie mit hinein.

Plötzlich ist da etwas. Er spürt es. Sekundenbruchteile später ein keckerndes, rätschendes Krächzen. Erschrocken fährt er zusammen. Er schaut sich hektisch um, kann nichts entdecken. Dann legt er den Kopf in den Nacken, richtet den Blick zum Himmel. Er erstarrt. Über ihm ziehen zwei Vögel ihre Bahn. Riesige Schwingen tragen sie durch die Luft.

Haben sie es auf ihn abgesehen? Er muss verschwinden! Schnell! Aber er steht nur da, wie gelähmt. Eine Ewigkeit scheint es zu dauern, bis ihm seine Glieder gehorchen. Dann rafft er seine Sachen zusammen und rennt los, die geflügelten Schatten über ihm. Er erreicht das dichte Grün und taucht darin ein.

Von Angst getrieben, erklimmt er kurz darauf den Felsen, quält sich mit letzter Kraft raus aus der Schlucht. Oben angekommen, lässt er sich keuchend auf den Rücken fallen. Seine Augen suchen den Himmel ab. Die fliegenden Geister sind nicht mehr zu sehen.

Der Wolfsmensch schiebt eine Hand in den Pfeilköcher, zieht einen der Knochen heraus. Betrachtet ihn einen Moment. Sieht wieder die riesigen Vögel kreisen – nur in Gedanken jetzt.

Und dann begreift er.

1. Kapitel

Ein Jahr später ...

Katharina war nicht nach Hause gekommen.

Schon seit über einer Woche war das Mädchen verschwunden. Maik und Doreen Kessler, ihre Eltern, machten sich große Sorgen. Und sie waren wütend auf die Polizei. Zwar war die Vermisstenmeldung im System registriert, und jede Polizeidienststelle hatte darauf Zugriff, aber ansonsten unternahmen die nichts.

Ihre Tochter sei mit dreiundzwanzig Jahren kein Kind mehr, sagten die Beamten. Sie sei weder krank, noch liege ein Verdacht vor, dass Katharina Selbstmord begehen wolle. Sie sei volljährig und könne ihr Leben selbst bestimmen. Wozu ebenso gehöre, dass sie von zu Hause verschwinden dürfe, ohne ihre Eltern davon in Kenntnis zu setzen oder ihnen einen Grund zu nennen.

Die Kesslers wollten das so nicht hinnehmen. Sie sei noch nie einfach so weggegangen. Sie habe ihnen jedes Mal Bescheid gegeben. Immer habe sie ihnen ihr Ziel genannt und wann sie zurückkomme. Nein, sie treibe sich nicht herum, sei auch sicher nicht spontan auf eine kleine Urlaubsreise gegangen! Mit wem denn? Allein etwa? Katharina habe nur eine Freundin, soweit ihnen bekannt sei. Susi heiße die und wohne im Nachbarort. Vermutlich.

Das war alles, was die Kesslers an Informationen über diese Freundin hatten. Weder Nachnamen noch Adresse. Die zwei Mädchen seien, soweit sie wüssten, in der Schule zusammen in eine Klasse gegangen. Aber das sei ja nun auch schon wieder ein paar Jahre her.

Katharina war eine verschlossene junge Frau. Redete kaum. Kommunikation war nicht ihr Ding. Nicht mal zu Hause. Verbrachte die Abende und das Wochenende meist in ihrem Zimmer. Sie war nicht das, was man einen hübsch anzusehenden Menschen nannte. Breit gebaut, um die ein Meter fünfundsiebzig groß, grobschlächtig. Ganz der Vater, ließen sich Bekannte ihrer Eltern zuweilen zu einem wenig schmeichelhaften Urteil über ihr Aussehen hinreißen. Kaum weibliche Züge. Im Umgang mit anderen Leuten haperte es gewaltig. Selbstbewusstsein – Fehlanzeige! Kein Wunder, dass das mit den Freundinnen nicht so klappte. Von dieser Susi mal abgesehen. Und mit Jungs lief da erst recht nichts!

Katharina war Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. So hieß das heute hochtrabend, wenn man Gas- und Wasserinstallateurin gelernt hatte. Die Scheiße nicht zu vergessen! Sie arbeitete in dem kleinen Klempnerbetrieb ihres Vaters. Die Außenwelt vermutete, es sei ein Akt des Erbarmens gewesen, dass sie bei ihm hatte eine Ausbildung machen dürfen. Zuvor hatte sie mit Ach und Krach das Abitur bestanden, ein Studium war für sie aber nicht infrage gekommen. Von zu Hause wegziehen, in eine fremde Stadt, mit Leuten, die sie nicht kannte ...? Dann lieber der Spatz in der Hand und die Füße unter dem Tisch der Eltern. Sie hätten es sich anders gewünscht, aber ihre Tochter nicht überreden können, mit dem Abi in der Tasche zu studieren, ließen es die Kesslers jeden wissen, der es hören wollte ... und oft auch die, die gar nicht danach fragten.

Wie konnte es da sein, dass so ein Mensch, ohne Bescheid zu geben, das Haus verließ? Nachts! Klammheimlich! Da stimmte doch was nicht!

Das sah Polizeihauptkommissar Frank Schröder genauso. Er hatte vor zwei Jahren sein Bad von Sanitär-Kessler erneuern lassen, hatte in jenen Tagen die Tochter kennengelernt. Eine fleißige junge Frau, die etwas von ihrem Handwerk zu verstehen schien. Darüber hinaus war sie jedoch verschlossen gewesen wie eine Auster und hatte sich hinter ihrer Arbeit versteckt, aus Angst, von ihm oder seiner Frau angesprochen zu werden.

Natürlich war Schröder bewusst, dass die Kessler-Tochter überhaupt nicht dem landläufigen Schönheitsideal entsprach. Das bedrücke ihn und seine Frau schon sehr, hatte ihn der Vater in einer stillen Minute in das elterliche Seelenleben blicken lassen. Wenn es nur Katharinas Aussehen gewesen wäre! Andere mussten auch mit körperlichen und optischen Unzulänglichkeiten leben. Aber die störten sich nicht daran oder gingen offensiv mit ihrem Makel um. Katharina hingegen zog sich in ihr Schneckenhaus zurück und steckte nur äußerst selten ihre Fühler hinaus.

Schröder hatte den Kummer der Eltern verstehen können, als er von der Vermisstenanzeige hörte, die sie auf dem zuständigen Revier gemacht hatten. Er hatte die junge Frau ja selbst erlebt und konnte sich dank der Klagen ihres Vaters ein ungefähres Bild von ihr machen. Da waren auch ihm die Umstände, unter denen Katharina Kessler verschwunden war, merkwürdig vorgekommen. Er hätte der Angelegenheit ihren Lauf lassen können. Schließlich wäre die junge Frau nicht die erste Person gewesen, die spurlos verschwand, ohne dass der Verdacht einer Selbsttötung oder gar eines Verbrechens nahelag. Aber Frank Schröder gehörte nicht zu denjenigen, die sich darauf beschränkten, ihren Dienst stur nach Vorschrift und Aktenlage zu verrichten. Wenn es ihm angebracht schien, hatte er keine Probleme damit, seine Kompetenzen und Befugnisse zu überschreiten und gewisse Regeln und Gesetze ein wenig zu beugen. Grundsätzlich, weil Menschen für ihn mehr waren als nur Fälle, die sich hinter Aktenzeichen verbargen. Und insbesondere dann, wenn es eine persönliche Beziehung gab, wie dünn die verbindenden Fäden auch immer sein mochten.

Also war Schröder der Sache nachgegangen. Ein paar Tage, nachdem die Kesslers die Vermisstenmeldung gemacht hatten. Nach Feierabend war er zu ihnen gefahren. Er hatte Katharinas Eltern noch einmal eingehend über ihre Tochter befragt; wie sie ihren Tagesablauf gestaltete, was für Vorlieben sie hatte, worüber sie mit ihnen sprach, wenn sie denn mal redete. Was für Fernsehsendungen sie sich ansah, welche Musik sie hörte. Ob sie Kontakte über das Internet pflegte – das wäre eine Erklärung dafür gewesen, dass es eben doch Freunde gab.

Im Gespräch mit den Eltern war ihm das Verhalten der Mutter aufgefallen. Alkoholdunst, der sie umgab, ihre Sprache verschwommen, das Gesicht aufgequollen, die Augen ein wenig blutunterlaufen. Und sein zufälliger Blick auf zwei leere Flaschen. Spirituosen. Es konnte sein, dass Frau Kessler ihren Kummer im Alkohol zu ertränken versuchte. Insofern eine hoffentlich vorübergehende Episode. Vielleicht war es aber auch anders. Er wollte die wahren Gründe nicht wissen. Zumindest nicht jetzt. Es ging ihn nichts an.

Schröder hatte sich Katharinas Zimmer zeigen lassen, es auf Hinweise durchsucht. Bücher, die sie las, Fotos, Notizen. Ihre Kleidung, Schmuck. Eben alles. Etwas Brauchbares hatte er nicht gefunden. Den Büchern nach zu urteilen, die in überwiegender Zahl das Wandregal füllten, schien die junge Frau eine Vorliebe für Greifvögel zu hegen. Fast die Hälfte der Lektüre im Regal behandelte das Thema. Ein zweiter großer Teil waren romantische Lovestorys. Für Schröder ein kleiner Fingerzeig, dass sie sich beim Lesen in eine Welt hineinträumte, die ihr in der Realität unerreichbar schien. Der Rest der Bücher wiederum, Ratgeber und Lebenshilfen zumeist zweifelhaften esoterischen Inhalts, waren ein weiteres Indiz für den Hauptkommissar. Die junge Frau haderte mit ihrem Leben und suchte nach Hilfe. Anonym. So interpretierte Schröder es. Hatte sie diese Hilfe gefunden? War der Tipp darunter gewesen, zu verschwinden, sich von zu Hause loszulösen? Möglichst lautlos. In ein anderes Leben. Ohne Spuren zu hinterlassen. Oder war ihre Suche erfolglos geblieben und hatte sie an ihrem hoffnungslosen Dasein verzweifeln lassen? Mit der Konsequenz, sich umzubringen? Selbstmord als einziger Ausweg? Ein kleiner Stapel mit CDs aus dem Dark-Wave-Genre neben einer billigen Musikanlage verstärkte Schröders Befürchtung ebenso wie die überwiegend schwarze Kleidung in ihrem Schrank. War sie im Internet in den sozialen Medien aktiv? Hatte sie Mobbing erfahren? Hassreden? Drohungen? War sie in den Tod getrieben worden? Erlebnisse, die sie vor ihren Eltern geheim gehalten hatte? Weil sie ihnen keinen Kummer bereiten wollte? Aber ging man mit seinen Problemen nicht zu den Eltern? In Katharinas Fall die einzigen Personen, auf die sie sich verlassen und denen sie trauen konnte? Das zumindest hätte Hauptkommissar Schröder nach allem, was ihm die Kesslers erzählten, angenommen.

Auf Katharinas Notebook und ihrem Handy wären vielleicht weit tiefere Einblicke in ihr wohlgehütetes Seelenleben zu finden gewesen. Persönliche Geheimnisse verbargen sich oft auf digitalen Datenspeichern, wusste Schröder. Aber beides war an jenem Abend mit der jungen Frau verschwunden. Ihr Smartphone seitdem ausgeschaltet. Die Eltern hatten immer wieder versucht, ihre Tochter telefonisch zu erreichen. Ohne Erfolg.

Zuletzt hatte Frank Schröder nach Katharinas einziger bekannter Freundin, jener ominösen Susi, gesucht. Nicht offiziell. Er kannte andere Wege und Möglichkeiten, die er nutzen konnte, ohne aufzufallen und sich Ärger einzuhandeln. Überraschend schnell war er an die entscheidenden Informationen gelangt. Am Gymnasium, das das Mädchen bis zu seinem Abitur besucht hatte. Eine ehemalige Lehrerin hatte sich an die „Neue“ erinnert, die damals an die Schule gewechselt war und den einzigen freien Platz in der Klasse neben Katharina bekommen hatte.

Susanne „Susi“ Francke, vor knapp sieben Jahren mit ihren Eltern aus Bayern ins thüringische Ilfeld am Harz gezogen, wohnte jetzt mit ihrem Freund in Ellrich. Sie hatte in Göttingen Forstwirtschaft studiert und vor Kurzem eine Stelle bei den Niedersächsischen Landesforsten angetreten.

Ja, sie kenne Katharina Kessler, hatte Susanne Frank Schröder erklärt. Freundinnen? Eher nicht! Eine Art Zweckgemeinschaft zu Anfang – die Fremde und die Außenseiterin. Das habe fürs Erste halbwegs hingehauen. Aber Katharina sei nun mal niemand, mit dem man sich gern in der Öffentlichkeit zeige. Und nach dem Abi sei die Verbindung zu ihr dann, abgesehen von ein paar Ausnahmen, abgebrochen. Die gelegentlichen Treffen danach seien zufällig gewesen, und zuletzt habe es überhaupt keinen Kontakt mehr gegeben. Sie wisse nicht, wo sich Katharina aufhalte und ob sie neue Freunde gefunden habe. Eher Feinde, hatte sie vermutet, Leute, die sich an ihrem Äußeren störten und sie runtermachten, ob über Social-Media-Kanäle oder falls sie ihr in der Öffentlichkeit begegneten.

Selbstmord? Vielleicht, hatte Susanne Francke entgegnet, das könne sie sich bei ihr durchaus vorstellen. Sie selbst würde jedenfalls daran denken, wenn sie so aussähe wie Katharina und so negativ drauf wäre. Die hatte ja nur Probleme gehabt – mit allen Menschen, angefangen bei den Eltern, die ganze Welt ein einziges Jammertal! Was für einen Sinn hätte so ein Leben denn noch?

Schröder hatten diese Informationen kaum weitergebracht. Sie waren eine Bestätigung dessen, was er ohnehin schon vermutet hatte. Abgesehen von dieser kleinen Bemerkung, dass es auch mit ihren Eltern Probleme gegeben habe. Wie die aussahen, wusste Susanne Francke nicht. Aber sollte es so sein, wäre das eine Erklärung dafür gewesen, dass sie sich ihnen nicht geöffnet hatte. Die Mutter und der Alkohol ...?

Die Suche nach Katharina in der Umgebung von Harztor, dem kleinen Ort am Harzrand und Sitz des Kessler’schen Installationsbetriebes, war bisher erfolglos geblieben. Die Eltern hatten Freunde und Bekannte aufgerufen, mitzuhelfen, ihre Tochter zu finden. Sogar einige Kilometer in den Harz hinein waren sie gegangen, hatten eine Drohne zur Unterstützung gehabt. Schröder war zweimal in seiner dienstfreien Zeit dabei gewesen. Immer hatte die Angst sie begleitet, die junge Frau tot aufzufinden.

Jetzt gab es nur noch die Hoffnung, dass ihnen der Zufall zur Hilfe kam und jemand Katharina begegnete; eine Polizeistreife, die von der Vermisstenanzeige wusste und auf sie aufmerksam wurde. Oder sie meldete sich von selbst bei ihren Eltern und verkündete, dass es ihr gut gehe.

Daran jedoch mochte Schröder nicht mehr so recht glauben.

2. Kapitel

Stefan Blume hatte so gehofft, alles würde sich wieder einrenken. Aber sein Wunsch, Katja und er könnten die Tage ihrer kurzzeitigen Trennung einfach ausblenden und sich ihr altes Leben zurückholen, hatte sich nicht erfüllt. Ihre gemeinsame Zukunft hing mehr denn je an einem seidenen Faden.

Auf Maria Hübners Vorschlag hin waren die beiden nach Katjas Befreiung aus den Händen ihrer Entführer auf eine Art Versöhnungstour quer durch Italien aufgebrochen. In Blumes Wohnmobil. An sich eine ausgezeichnete Idee, auf beengtem Raum zu überprüfen, was stärker zwischen ihnen war: das Verbindende oder das Trennende. Und wie von ihm gehofft, lief anfangs alles nach Plan – zumindest nach seinem Plan. Katja schien ihm seine Verfehlungen zu keiner Minute nachzutragen, rührte nicht an seiner Paranoia und was er ihr damit angetan hatte. Er selbst ließ das Thema ebenfalls unangetastet. Der Name Gerhard Hauser blieb tabu, er verlor nicht ein Wort über seinen Todfeind. Vielleicht hätte ihnen eine Aussprache geholfen. Stattdessen schwiegen sie die Probleme tot, die zu seinem Rauswurf aus ihrem Haus geführt hatten, vermieden das Risiko, erneut aneinanderzugeraten und dann erkennen zu müssen, dass ihre Liebe erloschen war.

Blume genoss die ersten Tage unter der italienischen Sonne in vollen Zügen, wähnte sich und seine Freundin auf dem Weg zurück in eine harmonische Beziehung, die, hätte er sie nüchtern und ein wenig selbstkritisch betrachtet, nie wirklich einträchtig gewesen war. Aber zu genau wollte er nicht hinsehen. Nicht in diesen Tagen! Lieber ließ er sich blenden von Katjas überbordender Begeisterung angesichts des Wetters, der mediterranen Landschaft und der malerisch gelegenen Campingplätze. Er wertete ihre hemmungslosen Gefühlsausbrüche als positives Zeichen und freute sich an ihrem Überschwang – eine Entzückung, die unecht war und überhaupt nicht zu der Katja passte, die er kannte.

Er hätte aufwachen müssen. Als sie sich im Widerspruch zu ihrem schwärmerischen Verhalten konsequent seiner körperlichen Nähe verweigerte. Schon bei der geringsten Berührung war sie zusammengezuckt und vor ihm zurückgewichen. Er hatte sich eingeredet, das sei nur eine letzte Hürde auf dem Weg zur Versöhnung, die im Lauf ihrer Reise immer niedriger werde, bis sie ganz verschwunden sei. Sie brauche eben ein wenig Zeit – Zeit, die er gerne bereit war, ihr zu geben.

Doch nichts hatte sich geändert. Vielmehr war es schlimmer geworden. Katja war erpicht darauf gewesen, möglichst weit umherzukommen, eine Menge zu erleben, die Tage ohne Pause von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu hetzen, um abends dann völlig erschöpft auf die Matratze im Alkoven zu sinken.

Wie in einen Kokon in ihre Bettdecke gehüllt, hatte sie Blume nicht den Hauch einer Chance gelassen, mit ihr intim zu werden. Frustriert hatte er auf den nächsten Tag, den nächsten Abend, die nächste Nacht gehofft, nur um erneut abgewiesen zu werden.

Mit der Zeit war seine Enttäuschung in Wut umgeschlagen. Nicht auf Katja – ihr gegenüber fühlte er sich schuldiger denn je –, sondern auf den Mann, den er für alles verantwortlich machte, was in seinem Leben schiefgegangen war, insbesondere im Zusammenleben mit Katja. Dabei hatte er sich so bemüht, Gerhard Hauser wenigstens auf dieser Reise aus allem herauszuhalten. Aber er war da gewesen. In seinen Gedanken. Zu jeder Minute. Immer. Wie ein inoperables Geschwür, das in ihm wucherte. Für eine Weile hatte er sich beschwerdefrei gefühlt. Anfangs. Als er all seine Hoffnung in die Fahrt nach Italien und die Versöhnung gelegt hatte. Doch als seine Annäherungsversuche bei Katja ein ums andere Mal scheiterten, waren die seelischen Schmerzen mit aller Macht zurückgekehrt. Und mit ihnen die Wut auf Hauser, die sich mit jedem weiteren Kilometer ihrer Tour in abgrundtiefen Hass gewandelt hatte. Es war das Ventil gewesen, das er gebraucht hatte, um nicht an Selbstvorwürfen zu ersticken. Gleichzeitig war ihm einmal mehr klar geworden, dass er keinen Frieden finden würde, solange dieser Bastard lebte.

Hätte Blume nur besser hingesehen und wäre nicht ausschließlich um sich und das ungelöste Beziehungsproblem gekreist! Er hatte Katja völlig aus dem Blick verloren gehabt, hatte weder sich noch sie gefragt, ob etwas anderes auf ihrer Seele lastete, das Grund für ihre Verweigerung ihm gegenüber war. Ob sie mit ihrer demonstrativen Ausgelassenheit ein Problem zu überspielen versuchte, das sie ihm bisher verschwiegen hatte. Bis zum Ende ihrer Reise, als sie bereits am Ponytale-Saloon vorbei- und auf die kleine Ferienhaussiedlung am Hang zugefahren waren, hatte Blume nur eine Sorge gequält: Würde Katja ihn wieder bei sich wohnen lassen, oder war alles umsonst gewesen? Der Trip nach Italien – so gut gestartet, doch nur ein vergeblicher Versuch?

Dann waren sie vor ihrem Haus angelangt, und Blume hatte die Tür geöffnet. Katja war wie paralysiert draußen stehen geblieben, mit leeren Augen, nicht in der Lage, einen Fuß über die Schwelle zu setzen.

„Ich kann da nicht mehr wohnen“, hatte sie mit tonloser Stimme gemurmelt. „Es geht nicht. Alles ist wieder da! Jede Einzelheit. Das halte ich keine Minute aus da drin!“

Bei Blume war endlich der Groschen gefallen! Der Mord in Katjas Wohnung! Ein Albtraum, den sie mit sich herumschleppte! Wie ignorant war er nur gewesen? Warum hatte er nicht einmal mit ihr darüber geredet und versucht, ihr zu helfen? Hatte er wirklich geglaubt, sie stecke die Bilder einfach so weg? Ihr Barmann, der diese Frau, Susanne Otto, vor ihren Augen ersticht? Ihre Entführung am selben Abend? Die Tage ihrer Gefangenschaft? So etwas musste sich doch einem Menschen in die Seele brennen, wenn er nicht vollkommen herz- und gefühllos war!

Sie waren nicht in das Haus zurückgekehrt, sondern umgezogen. Fürs Erste in eins ihrer Ferienhäuser, die alle leer standen. In ihrer Abwesenheit war keins davon an Feriengäste vermietet worden. Und Blume war bei Katja geblieben. Sie hatte ihn nicht wieder weggeschickt.

Das alles war jetzt fast ein Jahr her. Nach ihrer Rückkehr hatte sich Katjas Zustand permanent verschlechtert. Es war für sie unerträglich geworden, nur wenige Meter von dem Ort entfernt zu sein, an dem das schreckliche Verbrechen passiert war. Blumes Hoffnung, sie könne vergessen, sobald sie wieder in den Trubel ihres Saloons eintauchte und arbeitete, hatte sich als trügerisch erwiesen. Katja war matt und müde umhergeschlichen. Da war kaum noch etwas von ihrer Dynamik und ihrer offenen Herzlichkeit gewesen, die sie ihren Gästen Tag für Tag entgegengebracht hatte. Immer öfter hatte sie sich ausruhen müssen, hatte bei einem Getränk an einem Tisch im Gastraum in einer Ecke gesessen und gedankenverloren ins Leere gestarrt. Schließlich war sie überhaupt nicht mehr im Saloon aufgetaucht. Ihre Angestellte, Angelika „Geli“ Schwarze, die schon während ihrer Italienreise eingesprungen war, hatte die Geschäfte weitergeführt.

Blume war in jenen Tagen, sooft es ging, an Katjas Seite gewesen, bemüht, sie aufzumuntern, ihr Mut zu machen, sie abzulenken, damit sie vergessen konnte. Es war ihm nicht gelungen. Katja hatte sich immer tiefer in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Ihm war allmählich klar geworden, dass sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen musste. Doch anstatt darauf zu drängen, hatte er Angst gehabt, ihr diesen Schritt vorzuschlagen, wissend, dass am Ende einer Psychotherapie er selbst als Verlierer dastehen könnte. Diese Seelenklempner, wie er sie abfällig titulierte, waren ihm nie geheuer gewesen. Wer wusste schon, was sie ihren Patienten einflüsterten? Wohin ihre Manipulationen führten?

Völlig überraschend für Blume, hatte Katja eines Tages selbst die Initiative ergriffen. Schon einige Male war sie allein unterwegs gewesen, hatte die Geschäfte Geli, ihrer Vertretung, überlassen. Sie hatte nicht gesagt, wohin sie fuhr, hatte ihm nur erklärt, er müsse sich keine Sorgen machen. Sie wolle mal etwas anderes sehen, brauche Ablenkung, die sie zu Hause und im Saloon nicht habe. Es wäre sinnlos gewesen, sie aufzuhalten, sie mit Vorwürfen zum Bleiben zu nötigen und ihren Zustand dadurch womöglich zu verschlimmern. Nur mit Mühe hatte er die aufkeimende Eifersucht unterdrücken können. Nein, es gab keinen neuen Freund, hatte er sich immer wieder eingeredet. Auch keinen alten, etwa Frank Schröder, den Hauptkommissar. Und dann war sie mit der Sprache herausgerückt. Ihr sei klar geworden, wie nahe sie am Abgrund stehe, hatte sie zu ihm gesagt. Sie gehe langsam kaputt und müsse etwas tun, bevor es zu spät sei. Deshalb werde sie sich in einer Fachklinik behandeln lassen.

Sie habe Depressionen. Eine schwere posttraumatische Belastungsstörung sei der Grund dafür, hatte Katja ihm erklärt. Deshalb gehe sie in eine Klinik. Eine Privatklinik namens Haus Fuldastein nahe Kassel. Er hatte es zur Kenntnis genommen, keine Fragen gestellt. Zu groß seine Enttäuschung darüber, dass sie ihn nicht in ihre Pläne eingeweiht hatte.

Nach drei Tagen Klinikaufenthalt hatte Blume Katja dann das erste Mal besucht. Ein recht kurzes Treffen, bei dem er versucht hatte, mit ihr zu sprechen, wie er es gewohnt war. Er hätte gern etwas über die Klinik, die Ärzte und ihren Tagesablauf von ihr gehört und ihr im Gegenzug davon erzählt, wie er die Zeit ohne sie verbrachte. Aber als er ihr dann gegenübersaß, war sie nicht bei ihm gewesen. Ihr Geist, ihre Gedanken, ihr Bewusstsein – weit weg. Unerreichbar. Versunken in einer Psychopharmaka-Wattewelt. Man hatte sie mit dem Zeug zugedröhnt! Das stand für ihn angesichts ihres Zustandes außer Frage.

Heute, bei seinem zweiten Besuch in der Klinik, hoffte Blume, eine Katja anzutreffen, die klar im Kopf war, mit der er ein vernünftiges Gespräch führen konnte. Er brauchte das, musste etwas Positives mit nach Hause nehmen, um nicht selbst den Mut zu verlieren.

Er saß in der Klink-Cafeteria, vor sich ein Stück Erdbeerkuchen und einen Pott Café Crema, und wartete. Katja befinde sich in einer Gruppensitzung, hatte man ihm gesagt. Eine knappe Stunde müsse er sich gedulden.

Eine Frau näherte sich seinem Tisch. Schlank, sportlich, die blauschwarz schimmernden Haare im Nacken zu einem Knoten gebunden, bronzefarbene Haut. Ihre Brille mit leuchtend rotem Gestell, farbenfrohes Leinenkostüm, weiße Sneakers. Sie mochte zwischen vierzig und fünfzig Jahren alt sein, wirkte aber jünger, strahlte eine gesunde Energie aus. Vor sich trug sie ein Tablett mit einer Flasche Mineralwasser und einem Teller gemischten Salat darauf.

Die Frau baute sich vor Blume auf, lächelte ihn an. „Darf ich?“, fragte sie und nickte leicht zu dem leeren Stuhl ihm gegenüber hin.

Er warf einen schnellen Blick zu Seite, auf die anderen Tische in der Cafeteria. Viele davon waren unbesetzt.

Die Frau hatte es bemerkt. „Ich sitze nicht gern allein“, erklärte sie mit entschuldigender Miene.

„Na dann, bitte. Nehmen Sie Platz.“ Blume machte eine einladende Geste mit der Hand und lächelte. Eine reflexartige innere Regung, das Lächeln, das er dank seiner starren Gesichtszüge nicht nach außen tragen konnte und das der Frau daher verborgen blieb. „Ihr Mittagessen?“, fragte er, als sie das Tablett abgestellt und sich gesetzt hatte.

„Kleine Zwischenmahlzeit“, erwiderte sie. „Mich erwartet heute noch ein köstliches Abendessen. Darauf müsste ich verzichten, wenn ich mir so ein Stück leisten würde wie Sie.“ Sie deutete auf seinen Erdbeerkuchen. „Zu viele Kalorien. Und dann der Zucker ...“

„Aber lecker“, konterte Blume etwas pikiert. Er stach mit der Kuchengabel demonstrativ ein großes Stück ab und schob es sich in den Mund. „Muss manchmal sein. Nervennahrung“, fügte er kauend hinzu.

Sie lachte auf. „Nervennahrung, ja! Die braucht man, wenn man sich in einer Klinik wie dieser aufhält.“

„Klingt verbittert, wie Sie das sagen.“ Blume blickte sie forschend an.

„Na ja, schauen Sie sich doch mal um. Die ganzen Menschen hier. Kaputte Seelen. In jedem Gesicht sehen Sie es. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Da muss man schon aufpassen, nicht selbst depressiv zu werden. Aber das wissen Sie vermutlich. Sie sind ja sicher nicht zufällig und ohne Grund hier.“

Blume schüttelte den Kopf. „Nein. Ich will jemanden besuchen.“

„Einen Angehörigen?“

„Eine Freundin.“

„Ich heiße übrigens Anna. Anna Gholami.“ Sie hielt ihm ihre Hand hin.

„Freut mich“, erwiderte er und schlug ein. „Ich bin Stefan Blume ... Gholami? Das ist kein deutscher Name. Darf ich fragen, woher Sie kommen?“

„Ich bin in Deutschland geboren. In Göttingen. Meine Eltern stammen aus dem Iran.“

„Ah, verstehe. Und was führt Sie hierher in die Klinik? Patientin sind Sie nicht, denke ich.“

„Nein, da haben Sie recht“, erwiderte sie. „Ich bin auch wegen einer Freundin hier. Aber es ist kein normaler Besuch wie bei Ihnen.“

„Sondern ...?“

„Ich bin Anwältin. Und ich möchte meine Freundin hier rausholen. Diese Klinik tut ihr nicht gut.“

Blume wurde hellhörig. „Warum? Ist in dieser Anstalt etwas faul?“ Er dachte an Katja und an seinen ersten Besuch.

Anna Gholami lächelte schmallippig und stocherte in ihrem Salat. „Nein, das nicht. Rechtlich ist alles in Ordnung, wenn Sie das meinen. Soweit es mir bekannt ist. Hoch qualifiziertes Fachpersonal, nur zu wenig davon. Was zulasten der Patientenbetreuung geht. Ansonsten ist alles vorhanden, was so eine Einrichtung ausmacht. Aber lässt man das mal außer Acht, wecken manche Therapien doch Zweifel. Da gäbe es Alternativen ...“

„Alternativen? Was meinen Sie? Und warum braucht Ihre Freundin eine Anwältin?“

Die Frau sah ihn bedauernd an. „Tut mir leid. Aber darüber darf ich nicht mit Ihnen reden. Das werden Sie verstehen.“ Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. „Oh, verdammt! Schon so spät! Ich muss los!“ Sie stand auf, schob dabei den Stuhl mit einem Ruck nach hinten.

„Und Ihr Salat?“, wunderte sich Blume. „Sie haben gar nichts gegessen und getrunken.“

Sie zuckte mit den Schultern. „Schlechtes Timing. Passiert mir immer wieder. Übrigens ... darf ich Sie noch was fragen?“

„Gerne. Was möchten Sie wissen?“

„Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu diskriminierend. Aber was ist mit Ihrem Gesicht passiert?“

Blume schüttelte leicht den Kopf. Er hatte die Frage schon so oft gehört und sich längst daran gewöhnt. „Schwerer Unfall“, sagte er. „Die Mimik ist hin. War leider nichts mehr zu machen.“ Seine Standardantwort, weit von der Wahrheit entfernt.

„Und? Wie kommen Sie damit klar?“

„Es ist okay. Ich habe überlebt. Nur das zählt.“

„Na dann ... Einen schönen Tag.“ Sie winkte ihm zu und ging.

„Ihnen auch!“, rief er ihr hinterher.

Eine halbe Stunde später traf sich Blume mit Katja im Foyer der Klinik. Sie gingen nach draußen, machten einen kleinen Spaziergang. Er versuchte, ein Gespräch in Gang zu bringen. Katja schien ein wenig aufnahmebereiter zu sein als bei seinem ersten Besuch. Doch ihre Versuche, sich auf ihn zu konzentrieren, auf das, was er sagte, wirkten verkrampft. Es kostete sie Kraft, seinen Worten zu folgen und nicht in ihrer nebulösen Gedankenwelt zu versinken. Ihre Antworten auf seine Fragen blieben einsilbig, sofern sie überhaupt etwas zur Unterhaltung beitrug.

Als Blume sie ins Gebäude zurückbrachte und sich von ihr verabschiedete, schien es ihm nicht so, dass sich an ihrem Zustand in der Zwischenzeit viel gebessert hatte. Er sollte mit den Ärzten sprechen, die sie behandelten, überlegte er auf der Rückfahrt. Als die Person, die ihr am nächsten stand, hatte er ein Anrecht darauf, etwas über Katjas seelische Verfassung und die Behandlungsfortschritte zu erfahren.

Und dann erinnerte er sich wieder an die Worte dieser Frau Gholami, der Anwältin: „Manche Therapien wecken Zweifel“, hatte sie gesagt. Und dass es Alternativen gebe.

3. Kapitel

Sie hatten Katharina das Smartphone abgenommen. Das Handy war ihre einzige Möglichkeit gewesen, Kontakt zur Außenwelt zu halten. Nach einem kurzen Zögern hatte sie es ihnen gegeben. Es sei notwendig, hatten sie gesagt. Die Dinger raubten den Menschen kostbare Lebenszeit, machten sie abhängig und krank.

Vielleicht stimmte das ja. Katharina hatte nicht nachgefragt oder sich widersetzt. Sie brauchte das Smartphone jetzt ohnehin nicht mehr. Für wen auch? Es gab da draußen niemanden, mit dem sie in Kontakt bleiben wollte. Nicht mit den Leuten aus den verschiedenen Chatgruppen, die sich nur gegenseitig ihr Leid klagten oder sich mobbten, und schon gar nicht mit ihren Eltern! Sie hatte endlich gefunden, was sie ihr ganzes Leben vermisst und gesucht hatte: Freunde. Geborgenheit. Nicht mehr allein sein, in Einsamkeit verrotten. Akzeptiert werden, respektiert werden. Lob bekommen für das, was sie tat oder plante. Nicht länger bedrängt werden von ihrem Vater, der tagsüber in der Firma und vor Kunden ihren Lehrmeister spielte und nachts immer wieder zu ihr kam, damit sie ihn befriedigte.