9,99 €

Mehr erfahren.

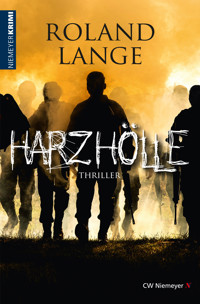

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die Mutter der 15-jährigen Lucy fürchtet, ihre Tochter könne in die Fänge einer religiösen Sekte geraten sein und bittet Stefan Blume, das Mädchen zu observieren. Blume sagt widerwillig zu und quartiert sich in einer kleinen Pension in Braunlage ein. Dort trifft er völlig überraschend auf seinen Todfeind Gerhard Hauser, der, an einen Rollstuhl gefesselt, mit ihm Frieden schließen will. Wenige Tage später ist Lucy spurlos verschwunden. Bei seiner Recherche stößt Blume in Lucys Zimmer auf ein Notizbuch. Der Verfasser, ein Franzose namens Arnaud Boucher, schildert darin seine und die Geschichte von fünf weiteren KZ-Häftlingen, mit denen er 1945 während der Todesmärsche über den Harz fliehen kann. Arnaud wird Zeuge, als vier seiner Kameraden erwischt und in dem kleinen Harzdorf Herrenfels hingerichtet werden. Blume begreift, dass jemand unbedingt in den Besitz dieses Notizbuches gelangen will und dafür über Leichen geht. Er glaubt, des Rätsels Lösung in Herrenfels zu finden und macht sich auf die Suche nach dem Dorf, das niemand zu kennen scheint und das auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Dabei begibt er sich in tödliche Gefahr, auch weil er zu spät merkt, dass Gerhard Hauser ein falsches Spiel mit ihm spielt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Für die Vergessenen

Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Die Figuren dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2022 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8434-4

Roland LangeHarzhenker

Schlaflied Du hast keine Zukunft, die nahm man dir weg,ein Fremder ist mehr wert als du.Er kriegt, was er will, in den Hintern gesteckt,du stehst nur daneben, schaust zu.Wir werden das ändern, verlass dich darauf,bald stehen wir auf wie ein Mann,die Stiefel, sie donnern die Straße entlangzur Freiheit marschieren wir dann.Die Fahne erhoben, geschlossen die Reih’nschließe die Augen, mein Kindchen, schlaf ein.Zu lange schon hat man dein Leben bestimmt,du nickst und tust, was man dir sagt.Bist nur noch Lakai und auf Mainstream gepolt,hast niemals den Sinn hinterfragt.Das werden wir ändern, du kannst uns vertrau’n,danach läuft hier nichts mehr verkehrt.Wir jagen die Fremden zum Tore hinaus, wir holen uns, was uns gehört.Die Fahne erhoben, geschlossen die Reih’nschließe die Augen, mein Kindchen, schlaf ein.Sie schreien und locken, verlogen und laut,Parolen voll Hass und voll Zorn.Und jeder, der anders ist, redet und denkt,ist ihnen ein schmerzender Dorn.Geh nicht hin zu ihnen, glaub ihnen kein Wort.Vertrau nicht dem lockenden Glück.Der Teufel benutzt dich und lässt dich alsbaldin Schutt und in Asche zurück.Und willst du auch schlafen, so gib dem nicht nach,öffne die Augen, mein Kindchen, bleib wach.©Stefan Holzke/Roland Lange

Prolog

Am Morgen des 4. April 1945 hatten sie noch den Bombern hinterhergesehen, die in zehntausend Metern Höhe über das Lager Dora-Harzungen hinweggeflogen waren, um kurz darauf ihre zerstörerische Last über dem nahe gelegenen Nordhausen abzuwerfen.

Sie wussten, die Alliierten waren auf dem Vormarsch, im Osten wie im Westen. Ihnen war klar, das Deutsche Reich stand kurz vor dem Zusammenbruch. Und sie spürten am eigenen Leib, dass auch hier, im Lager, etwas geschah. Alles war anders an diesem Morgen. Kein Wecken mit Gebrüll, kein Antreten, kein Appell. Keine Schläge mit dem Knüppel. Die sonst so reibungslos laufende Befehls- und Prügelmaschine war ins Stocken geraten.

Was bedeutet das für uns?, fragten sie sich. Wollen die SS-Schergen angesichts des nahenden Feindes fliehen und uns zurücklassen? Sollten alle Qualen und Torturen hier und heute enden?

Schnell wurde deutlich, dass ihre Bewacher sie nicht so einfach sich selbst überlassen würden. Unruhe breitete sich aus, ein Gerücht machte die Runde. Es hieß, sie würden zu Fuß evakuiert. Ob das eine gute Nachricht war, wussten sie nicht, ebenso wenig, wohin der Marsch sie führen würde, sofern es stimmte, was da getuschelt wurde.

Gegen 15 Uhr war Appell, zum ersten Mal ohne Gebrüll und Hiebe. Kurz darauf setzte sich die Kolonne bei herrlichem Wetter in Gang. Sie steuerten auf das Tor zu, verließen das Lager, wie immer auf ihrem Marsch zur Arbeit. Aber es ging nicht zu den Baustellen. Sie marschierten tatsächlich in Richtung Harz, wurden fortgebracht. Zurück blieben nur die Kranken, deren Tage ohnehin gezählt waren.

Schon an den ersten bewaldeten Steigungen verlangsamte sich das Tempo der ausgemergelten Gestalten. Die Schwächsten unter ihnen blieben bald darauf stehen, um einen Moment zu verschnaufen und Atem zu holen, fielen Reihe um Reihe zurück. Sie ließen die Kolonne ziehen, im Glauben, hinterherfahrende Wagen würden sie einsammeln. Doch ihre Hoffnung erfüllte sich nicht. Am Ende der Schlange erwartete sie nur die SS-Nachhut, die kurzen Prozess mit ihnen machte, sie unbarmherzig liquidierte.

Schon die erste Nacht im Freien nutzten einige aus der Kolonne zur Flucht. Der Wald und die Dunkelheit schienen ihnen eine zu verlockende Gelegenheit, der SS zu entkommen. Auch wenn es vermutlich niemanden im Treck gab, der sich nicht mit Fluchtgedanken beschäftigte, erschien den meisten der frühe Zeitpunkt ungünstig. Zu nahe noch war das Lager, zu viele feindliche Kommandos waren in der Gegend. Kaum vorstellbar, dass sie bei Tagesanbruch unentdeckt blieben. Es musste auffallen, wenn sie in ihrer gestreiften Sträflingskleidung und mit kahl geschorenen Köpfen umherirrten.

Auch Arnaud und fünf seiner Leidensgenossen, unter ihnen zwei Deutsche, beschlossen, ihre Fluchtabsichten zu einem späteren, günstigeren Zeitpunkt in die Tat umzusetzen.

Drei Tage lang schleppten sie sich durch den Harz. Ohne ausreichende Verpflegung, mit schmerzenden Füßen, verursacht durch die starren Holzsohlen ihrer Pantinen. Vorwärtsgetrieben durch die Schläge ihrer Wächter. Vorbei an Hasselfelde ging es durch Wald und über hoch gelegene Wiesen. Kein Dorf, durch das sie ihr Weg führte. Die Kolonne schrumpfte zusehends, denn neben den Flüchtigen wuchs die Zahl derer, die den Strapazen Tribut zollen mussten. Ihre Kräfte waren aufgebraucht, sie konnten nicht mehr weiter. Sie blieben zurück, brachen zusammen. Immer wieder fielen ganz hinten, ein Stück hinter dem Ende der Menschenschlange, Schüsse. Die gebeutelten Kreaturen, die sich noch auf den Beinen hielten, wussten zu jeder Minute, was ihnen blühte, sollten sie dem vorgegebenen Marschtempo nicht mehr gewachsen sein.

Am Abend des dritten Tages kamen sie in Blankenburg an. Die Stadt war ein einziges Trümmerfeld. Sie zogen in ein gerade erst verlassenes Lager ein, verbrachten dort die Nacht, um am nächsten Tag weiterzumarschieren. Jetzt ging es nach Norden, in Richtung Goslar. Um die Mittagszeit erreichten sie ein paar Häuser und einen Bahnhof. Ein Güterzug stand bereit. Alle Anzeichen wiesen darauf hin, dass die Waggons für sie bestimmt waren und ihr Fußmarsch hier ein Ende haben sollte.

Sie kletterten in die Wagen, erleichtert, nicht länger einen schmerzenden Fuß vor den anderen setzen zu müssen. Und gleichzeitig quälte sie die angstvolle Frage, wohin ihre Fahrt gehen würde. Was erwartete sie am Ziel ihrer Reise? Die Befreiung oder ihre endgültige Vernichtung? Mit der Gnade der SS konnten sie auch so kurz vor Kriegsende nicht rechnen, das war ihnen längst klar geworden.

Dann, als die Lokomotive gerade an den Zug gekoppelt wurde, erfüllte ein Grollen und Dröhnen den Himmel und kam schnell näher. Flugzeuge stürzten sich auf den Zug, englische Jagdflugzeuge, und feuerten ihre Salven ab. Soldaten und Bewacher suchten überstürzt Deckung, Gefangene sprangen aus den Waggons, liefen panisch umher. Ein fürchterliches Durcheinander, während sich die Maschinen der Engländer zu einem weiteren Angriff formierten und erneut auf den Bahnhof zurasten.

Arnaud und seine Freunde hatten die Situation sofort erfasst. Eine bessere Chance zur Flucht als in diesem Chaos würden sie kaum wieder bekommen. Sie stürmten drauflos, wohin, wussten sie nicht. Nur weg aus dem mörderischen Gewimmel und irgendwo Schutz finden. Es gelang ihnen, dem Kugelhagel der Bordkanonen zu entkommen. Keiner trug eine Verletzung davon. Kriechend und robbend brachten sie sich aus der Gefahrenzone, fanden wieder zusammen und versteckten sich hinter einem Schutthaufen. Sie beratschlagten, wie es weitergehen sollte. Nach Südwesten, beschlossen sie, zurück in den Harz, hoffend, dort auf die Alliierten zu treffen, die sich mittlerweile in das Gebirge vorgekämpft haben mussten.

Vier Tage hatten sie sich durchgeschlagen, hatten sich von Straßen und menschlichen Behausungen ferngehalten, mit knurrenden Mägen die Nächte im dichten Unterholz verbracht. Irgendwo hatten sie ein paar Kartoffeln aus dem Silo eines abseits gelegenen Bauernhofes gestohlen und sie über einem Lagerfeuer erhitzt. Die wenigen Zündhölzer, um das Feuer anzufachen, hatte einer von ihnen die ganze Zeit seit ihrem Aufbruch aus dem Lager in Harzungen bei sich getragen.

Dann, als sie den größten Teil des Harzes überquert hatten, ohne auf Soldaten der Alliierten zu treffen, schien sich ihr Fluchtglück zu wenden. In der Dämmerung, auf der Suche nach einem geeigneten Nachtlager, liefen sie zwei Männern in die Arme. Einer der beiden war um die sechzig Jahre alt, schwer zu schätzen, der andere viel jünger. Vater und Sohn, so schien es. Der Jüngere hinkte, zog sein rechtes Bein nach. Eine Kriegsverletzung vielleicht. Sie waren mit Gewehren bewaffnet.

Das war es, dachten die Kameraden. Aus, vorbei! Doch weit gefehlt. Die zwei Männer, die auf der Jagd gewesen waren, erwiesen sich als ihre Retter. Sie boten ihnen ihre Hilfe an, nahmen sie mit zu einem Haus am Rand eines kleinen Dorfes, das versteckt und wie eingeklemmt zwischen den bewaldeten Hügeln lag. Unbemerkt vom Krieg, der daran vorbeigezogen zu sein schien. Nichts deutete auf Zerstörung oder Verwüstung hin.

Sie erhielten Unterschlupf in einem Schuppen. Ein Stück abseits des Wohnhauses stand er, umgeben vom Wald, auf einer kleinen Lichtung. Die beiden Männer mahnten sie zu größter Vorsicht. Sie sollten sich versteckt halten. Niemand dürfe auf sie aufmerksam werden. Dann dürften sie bleiben, bis endgültig Schluss sei mit dem elenden Krieg und sie sicher in ihre Heimat zurückkehren konnten.

Für Arnaud und seine Kameraden war es ein unerwartetes Glück, inmitten all der Feinde solch herzlichen, mutigen Menschen zu begegnen. Nicht nur, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten, ihre Beschützer sorgten auch dafür, dass sie zu essen bekamen. Wenig zwar, aber es reichte aus, den ärgsten Hunger zu stillen. Lediglich für die Zubereitung der Kartoffeln, Rüben und der paar Handvoll Gerste mussten sie selbst sorgen. Wasser fanden sie in einem kleinen Teich hinter dem Schuppen. Feuerholz gab es reichlich im Wald. Sie konnten es im Schutze der Dunkelheit sammeln.

Fast eine Woche in ihrem Versteck lag hinter ihnen, als Arnaud zusammen mit Michael, einem der beiden Deutschen, in der hereinbrechenden Nacht auf die Suche nach Holz für ihre Feuerstelle gegangen war. Etwas mehr als eine halbe Stunde waren sie unterwegs gewesen, immer darauf bedacht, in Deckung zu bleiben. Die Arme vollgepackt mit trockenen Ästen kehrten sie zurück. Als sie sich dem Schuppen näherten, vernahmen sie Stimmengewirr. Laute, schroffe Töne stachen daraus hervor. Erschrocken verharrten sie einen Moment im Schutz der Bäume, versuchten zu erkennen, was vor sich ging. Eine Gruppe Menschen hatte sich vor dem Gebäude versammelt, Laternen leuchteten, Taschenlampen blitzten. Waren das die Soldaten der Alliierten? Hatte ihr Leid endlich ein Ende?

Wie ein Sog wirkte das Bild auf Arnaud und Michael. Aber ihr Verstand und ihr über Wochen und Monate gewachsenes Misstrauen hinderten sie daran, dem Drang nachzugeben und ihren vermeintlichen Befreiern blindlings entgegenzulaufen.

Sie sahen sich nickend an, legten vorsichtig ihre Holzpakete auf dem Boden ab, schlichen schweigend voran. Das Bild vor dem Schuppen wurde deutlicher. Die Stimmen aggressiver, aufgeregter, schriller. Befehle, Flüche, Schmerzensschreie. Hauptsächlich Zivilisten waren es, die dort dicht gedrängt einen Halbkreis bildeten, viele bewaffnet mit Knüppeln und Mistgabeln, die sie wütend in die Luft stießen. Auch einige Karabiner darunter, soweit sie erkennen konnten. Dann öffnete sich der Halbkreis ein wenig, fünf oder sechs Männer traten aus der Meute heraus, zwei von ihnen in verdreckten Uniformen. Sie zerrten ein paar bedauernswerte Figuren mit sich. Ihre Freunde! Die Uniformierten waren keine Engländer. Auch keine Amerikaner oder Franzosen. Arnaud und Michael erkannten ihren Irrtum und begriffen: Der Albtraum ging weiter.

Kapitel 1

77 Jahre später ...

Es braute sich etwas zusammen.

Pascal Simon spürte es mehr, als dass er es mit Bestimmtheit hätte sagen können. Er durfte hier nicht länger bleiben. An diesem verwunschenen Ort, der für eine Weile sein Zuhause gewesen war, wo er sich wohlgefühlt hatte. Es wurde höchste Zeit, alles Nötige zusammenzupacken und weiterzuziehen. Bevor sie kamen und ihn davonjagten – Menschen, denen er ein Dorn im Auge war und die in der Wahl ihrer Methoden vermutlich nicht zimperlich waren. Er war schon ein paar Mal mit ihnen aneinandergeraten. Nichtige Sachen. Als er sich bei einer jungen Frau auf der Straße nach dem Weg erkundigt hatte und plötzlich zwei Kerle dazwischengegangen waren. Mit den Worten, er solle keine fremden Mädchen anbaggern, hatten sie ihn davongejagt. Oder sie hatten ihn bei seinen seltenen Besuchen in der Stadt, auf einem Flohmarkt, angerempelt, versucht, ihn zu einer unüberlegten Reaktion zu reizen. Solche und andere kleine Provokationen hatten ihm gezeigt, dass sie es auf ihn abgesehen hatten. Er war sich mittlerweile sicher, es würde nicht bei diesen vergleichsweise harmlosen Attacken bleiben. Sie würden hierherkommen und ihm die Hölle heißmachen, früher oder später.

Er blickte um sich, ließ seine Augen langsam durch den einen großen Raum des Hauses gleiten, der Wohnecke, Küche und Schlafstätte in sich vereinte. Er fügte Detail um Detail zu einem Bild zusammen, das er speicherte und in seinem Gedächtnis ablegte, in der hintersten Ecke, auf den Stapel mit seinen Erinnerungen. Irgendwann einmal würde er alles wieder hervorholen und daran zurückdenken – an diesen kurzen, wunderbaren Lebensabschnitt, der mit dem Tag begonnen hatte, als er sich entschloss auszusteigen.

Es war die richtige Entscheidung gewesen, dem Hamsterrad in der Bank zu entfliehen und der Gesellschaft den Rücken zu kehren. Fern jeder menschlichen Siedlung wieder zu sich selbst zu finden. Kaum ein Tag war vergangen, an dem er sich das nicht bewusst gemacht hatte.

Binnen einer Woche hatte er damals ein paar wichtige Dinge geregelt, dann war er aufgebrochen. Ohne konkretes Ziel vor Augen hatte er sich auf seine alte Moto Guzzi V7 gesetzt, den kleinen Anhänger dahinter, vollgepackt mit dem Nötigsten, und war losgefahren.

Er war im Harz gelandet und dort hängen geblieben. Fast drei Jahre war das jetzt her. Sein ursprünglicher Plan, nach einer Weile zurückzukehren, sein Zelt einzumotten und das alte Leben wieder aufzunehmen, war schnell in weite Ferne gerückt. Hier, in der Einsamkeit, hatte er sich wohlgefühlt, und aus seiner Sicht hätte es noch eine Weile so bleiben können. Er lebte nahezu unbemerkt in seinem Refugium, einem versteckten kleinen Platz am Fuße einer Senke, die von einer Mischung aus alten Buchen und Fichten umstanden war. Nur ein schmaler steiniger Weg führte in diese Geländevertiefung hinein. Das Häuschen, das er bewohnte, drückte sich rechts an eine Felswand und war erst zu erkennen, wenn man sich bis auf wenige Meter näherte. Niemand da draußen in der Welt interessierte sich für diesen Ort und für ihn. Zumindest hatte es lange Zeit den Anschein gehabt.

Er hatte alles, was er zum Leben brauchte, das meiste davon selbst hergestellt und installiert. Der Brunnen zum Beispiel oder die Solarpaneele zur Stromerzeugung. Er hatte sich immer wieder gewundert, wie viel handwerkliches Geschick in ihm steckte. Holz für den Ofen lag direkt vor der Haustür. Sogar ein halbwegs stabiles Mobilfunknetz gab es hier, sodass er im Notfall den Kontakt zur Außenwelt halten konnte. Was er nicht in der unmittelbaren Umgebung vorfand, besorgte ihm der Eigentümer des Waldgrundstücks, eine der beiden Personen, die von seinem Aufenthaltsort wussten und zu denen er Verbindung hielt. Oder er verschaffte sich die Dinge während seiner sporadischen Motorrad-Ausflüge in die Zivilisation. Wie dieses Schränkchen. Vor zwei Tagen hatte er es drüben in St. Andreasberg aus einem riesigen Haufen Sperrmüll gefischt und auf seinem kleinen Anhänger hierher transportiert.

Pascal Simon griff nach dem Glas vor sich auf dem Tisch und nahm einen Schluck vom Rotwein, eine der wenigen Annehmlichkeiten, die er sich gönnte. Er setzte das Glas nicht sofort wieder ab, hob es stattdessen vor seine Augen und schwenkte es leicht. Gedankenverloren betrachtete er den im warmen Licht der dicken Wachskerze magisch funkelnden Wein. Wenig später wandte er sich dem Schränkchen zu, mit der Kerze darauf und dem daneben ausgebreiteten kleinen Kunstlederetui. Ein Notizbuch, einen Zettel mit Namen und ein Foto hatte er darin gefunden.

Was für ein Geheimnis mochte dieses Büchlein bergen?, fragte er sich. Und was hatten die Namen auf dem Zettel zu bedeuten? Und das leicht verblasste Foto? Zwei Männer darauf, kumpelhaft die Arme über die Schultern gelegt, vor alten, vermoosten Mauerresten stehend? Siebzehn Jahre alt war die Aufnahme. Das schloss er aus den Ziffern, die mit Kugelschreiber auf die Rückseite gekritzelt waren. Die typische Schreibweise für ein Datum.

Zurück von seinem Sperrmüll-Beutezug, hatte er das Möbel-Fundstück auf seine Stabilität und Funktionalität untersucht. Dabei war er beim Herausziehen einer der Schubladen mit dem Finger an einen winzigen Knopf geraten, der sich an der Unterseite links an der Zarge befand, dort wo sie mit der Blende verbunden war. Ein Versehen, denn der Knopf war bündig in die Zarge eingelassen und nicht leicht zu ertasten gewesen. Der Zufall aber hatte es gewollt, dass Pascal Simon durch das unbeabsichtigte Drücken einen Mechanismus ausgelöst hatte und sich in der Schublade ein doppelter Boden auftat. In dem Hohlraum zwischen den beiden Böden hatte jenes Etui mit dem Büchlein, dem Zettel und dem Foto gelegen. Wer immer es dort verborgen hatte, musste es vor Jahren hineingetan und dann vergessen haben. Wie sonst hatte es mitsamt dem Schrank auf dem Sperrmüll landen können?

Bisher hatte Pascal Simon keine Gelegenheit gehabt, sich näher mit den Einträgen in dem Notizbuch zu befassen. Etwas ziellos hatte er darin herumgeblättert, ein paar Zeilen herausgepickt und gelesen, was nicht ganz leicht gewesen war bei der zittrigen Handschrift. Immerhin war der Text in seiner Muttersprache, Französisch, verfasst, und hatte ihn somit nicht vor zusätzliche Probleme gestellt. Dennoch war er nicht schlau geworden aus den Worten – Erinnerungen, wie es schien, an eine Flucht zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine Handvoll Männer, einer davon der Urheber dieser Zeilen.

Er beugte sich zum Schränkchen hinüber, griff nach dem Notizbuch, ließ seine Augen auf dem Einband ruhen, drehte und wendete es, stellte schließlich das Weinglas ab und schlug das Buch auf. Eine merkwürdige Anspannung überfiel ihn. Nur Neugier? Er musste tiefer in die Geschichte einsteigen, die sich zwischen den beiden Pappdeckeln verbarg, musste mehr erfahren von den Erlebnissen der Männer. Warum nicht sofort? Flucht – das Thema berührte ihn, betraf ihn gerade selbst. Irgendwie. Denn sein Plan, von hier zu verschwinden, war nichts anderes als das: Flucht! Vor einer Bedrohung, die er bis jetzt nur als ein ungutes Gefühl verspürte, die jedoch schnell bittere Realität werden konnte.

Eine knappe Stunde hatte er gelesen, hatte sich schon auf den ersten Seiten tief hineinziehen lassen in ein Geschehen, das längst der Vergangenheit angehörte und ihn dennoch bis ins Mark traf. Als er das vertraute Klopfzeichen vernahm, fiel es ihm schwer, aus den Abgründen menschlichen Handelns wieder aufzutauchen. Einmal lang, zweimal kurz, zweimal lang pochten zarte Fingerknöchel an die Tür. Widerwillig legte er das Notizbuch vor sich auf den Tisch, ließ es geöffnet, drückte sich aus dem Stuhl hoch und schlurfte langsam zur Tür.

Sein Unmut wich einem warmen Gefühl. Unwillkürlich musste er lächeln, sah sie durch das Holz hindurch vor seinem inneren Auge, wie sie da draußen stand, ungeduldig von einem Fuß auf den anderen tretend, darauf wartend, dass er sie einließ. Sie kam stets, ohne sich anzumelden, war einfach da, wann es ihr gerade passte. Zuletzt drei- bis viermal die Woche. Meist tauchte sie in den Abendstunden auf, wenn die Dämmerung einsetzte. Weil sie wusste, dass er dann immer zu Hause war.

Er erreichte die Tür, drehte den Schlüssel, öffnete.

„Ah, ma petite!“, rief er lachend und breitete die Arme aus. „Da bist du ja wieder.“

In ihrer ungestümen Art fiel sie ihm um den Hals, küsste ihn links und rechts auf die stoppeligen Wangen. „Du sollst mich nicht immer petite nennen“, schimpfte sie in gespielter Entrüstung. „Ich bin nicht deine Kleine! Sieh mich an. Ich bin ein großes Mädchen.“

Sie zwinkerte ihm kokett zu, trat einen Schritt zurück, drehte sich nach links, dann nach rechts, die Fäuste in die Hüften gestemmt. Er hob entschuldigend die Hände. „Oh, Pardon. Dann eben ma belle. Dagegen hast du nichts, oder?“

„Schleimer“, schnurrte sie und drückte sich grinsend an ihm vorbei ins Innere des Raumes. Damit war das Begrüßungsritual beendet.

Er warf einen kurzen prüfenden Blick auf die Bäume, die drüben am Rand des Platzes den Abhang säumten, dann schloss er die Tür und folgte ihr. Die nächsten ein, zwei Stunden würden sich an einem stetig wiederkehrenden Ablauf orientieren, der sich nur in Nuancen änderte. Er würde sie fragen, ob sie etwas trinken mochte, sie würde ihn um einen Tee bitten. Er würde beim Rotwein bleiben. Dann folgten einige Minuten belangloser Plauderei, ehe er nach und nach in Schweigen verfiel, ihr dabei zuhörte, wie sie ihm ihr Herz ausschüttete, all ihren Kummer und ihre Ängste, ihre Wut und Hilflosigkeit vor ihm ausbreitete. Er würde wie immer versuchen, ihr den ein oder anderen Rat zu geben, und gleichzeitig wissen, dass er ihr nicht helfen konnte. Zu tief saß ihr Schmerz, und er war kein Therapeut. Es war nur schwer auszuhalten für ihn, sie so zu sehen. Wie sie sich quälte. Mit den immer gleichen Fragen, auf die er nie eine Antwort hatte. Warum? Warum hatte Papa das getan? Warum hatte er sie alleingelassen? Aber vielleicht, so tröstete er sich, half es ihr, einfach nur für sie da zu sein.

Heute jedoch würde er kein guter Zuhörer sein, das wusste er. Zu aufgewühlt war er von dem, was er bisher in dem Notizbuch gelesen hatte. Er war fest entschlossen, sich so schnell wie möglich wieder den Aufzeichnungen zu widmen. So gern er seine Freundin sonst um sich hatte – heute wollte er allein sein. Darüber hinaus sah er seinen gerade erst gefassten Entschluss, aus der Gegend zu verschwinden, in Gefahr. Zu wankelmütig war er noch, und er ahnte, ihre Anwesenheit würde ihn wieder von seinem Vorhaben abbringen, je länger sie blieb. Er hing mehr an ihr, als gut war.

Ob sie sich bei einer Tasse Tee überreden ließ zu gehen?, fragte er sich, den Blick auf ihren Rücken geheftet. Nein, kein Tee, verwarf er den Gedanken sofort wieder. Besser, sie machte es sich gar nicht erst gemütlich.

„Was ist das?“ Sie war direkt auf den Tisch zugesteuert, hatte sich das Büchlein gegriffen, fächerte die Seiten auf.

Er trat neben sie, zog ihr das Buch mit einem Ruck aus der Hand. „Das ist nichts für dich!“

„He! Was soll das?“, reagierte sie erschrocken. Dann grinste sie. „Das ist Französisch, richtig? Hast du das geschrieben? Dein Tagebuch?“

„Non ... ist nicht von mir.“

„Lügner.“ Sie bedachte ihn mit einem herausfordernden Augenaufschlag. Versuchte, ihn aus der Reserve zu locken. „Was steht drin? Auch was über mich?“ Sie streichelte ihm mit dem Handrücken über die Wange. „Komm, sag schon.“

„Sei nicht so neugierig“, raunzte er, zog seinen Kopf zurück. Wollte sich nicht umgarnen lassen. Dann sammelte er hastig das Foto und den Zettel mit den Namen ein und schob sie mitsamt dem Notizbuch in das Täschchen neben der Kerze auf dem kleinen Schrank aus dem Sperrmüll.

„He, was ist denn los mit dir?“, fragte sie entrüstet. Sie war es nicht gewohnt, dass er so abwehrend reagierte.

„Nichts ... gar nichts. Es ist nur ...“ Er wusste nicht, wie er es ihr erklären sollte.

Sie war mit ihren Gedanken schon wieder woanders, deutete auf das Schränkchen. „Ist das neu? Woher hast du es?“

„Sperrmüll“, antwortete er. „Hab es mitgenommen. Braucht doch niemand mehr, wenn man es wegwirft.“

„Hübsch.“ Ein kurzes abfälliges Nicken. Es interessierte sie nicht.

„Dieses Notizbuch da“, fügte er erklärend hinzu und deutete auf das Täschchen, „und die anderen Sachen, die lagen übrigens in dem Schrank. In einer der Schubladen.“

„Aha ... Machst du mir einen Tee?“ Sie bedachte ihn mit einem erwartungsvollen Blick.

„Es tut mir leid, ich ... es ... es ist ... ich glaube, es ist besser, wenn du wieder fährst“, druckste er unbeholfen.

„Was? Warum?“, entfuhr es ihr.

„Mir ... mir geht es nicht so gut. Meine Arme und Beine ... alles tut mir weh. Ich möchte mich hinlegen und einfach nur schlafen.“

„Bist du krank?“, fragte sie erschrocken. „Hast du Fieber?“ Sie legte ihre Hand auf seine Stirn, ohne dass er es verhindern konnte. „Ganz kalt“, stellte sie fest. „Kein Fieber.“

„Lass mich einfach nur schlafen. Morgen bin ich wieder fit.“

„Du bist nicht krank!“, protestierte sie verärgert, fiel nicht auf seine Ausrede herein. „Du willst mich loswerden! Warum? Was ist los?“ Angst schlich in ihr Gesicht. Sie deutete seine Abwehr völlig falsch. Natürlich. Was hatte er denn erwartet?

„Nichts. Gar nichts ist los“, log er weiter. „Ich bin einfach nur sehr, sehr müde. Das ist alles.“

„Aber ...“

„Bitte!“

Sie öffnete den Mund zu einer Erwiderung, schloss ihn sofort wieder. Blickte ihn nur mit weit aufgerissenen Augen an. Eine ganze Armee von Fragen starrte ihm entgegen, wartete darauf, ihn zu überfallen. Er fühlte sich schlecht, schuldig. War nahe daran, nachzugeben. Unvermittelt drehte sie sich um, lief zur Tür, riss sie auf, stürmte nach draußen. Er rannte ihr hinterher.

„Warte! Lauf doch nicht einfach weg!“, rief er ihr nach. „Es ist nicht deinetwegen! Das musst du mir glauben!“

Sie reagierte nicht. Schnappte sich ihren Mofaroller, sprang auf und startete. Fuhr mit Vollgas schlingernd den steinigen Waldweg hinauf, weg aus seinem kleinen Tal. Hatte sich nicht mal die Zeit genommen, den Helm aus dem Topcase zu nehmen und aufzusetzen. Hilflos sah er ihr hinterher, stand wie versteinert in der Tür. Er hatte es vermasselt.

Während das Rücklicht ihres Rollers immer kleiner wurde, bis es nur noch ein winziger Punkt in der jetzt nahezu vollständigen Dunkelheit war und dann verschwand, gingen ihm Gedanken an ihre erste Begegnung durch den Kopf.

In Braunlage, mitten in der Stadt war es gewesen, als sie kopflos über die Straße gerannt war und er sie um ein Haar mit seiner Moto Guzzi überfahren hätte. Er hatte scharf abbremsen müssen, war selbst zu Fall gekommen und hatte sich ein paar leichte Schürfwunden zugezogen. Niemand von den Passanten, Einheimische ebenso wenig wie Urlauber, war ihm zur Hilfe geeilt. Auf dem Fußweg waren sie stehen geblieben und hatten gegafft, ihm teilnahmslos dabei zugesehen, wie er sich aufgerappelt und sein Motorrad an die Straßenseite bugsiert hatte. Sie, die Verursacherin des Unfalls, hatte währenddessen wie erstarrt mitten auf der Straße gestanden, unfähig zu realisieren, was passiert war. Nicht einmal das Hupen wütender Autofahrer, die sich an der Weiterfahrt gehindert sahen, hatte sie aus ihrer Schockstarre reißen können. Er hatte gehandelt, sie von der Straße gezogen und, als sie endlich wieder zu sich gekommen war, auf einen Kakao eingeladen. Das war der Beginn ihrer Freundschaft gewesen. Einer Freundschaft ohne jedes körperliche Begehren – sie war noch so jung –, einer Freundschaft, die sich auf Erzählen und Zuhören gründete. Ihr Erzählen und sein Zuhören. Einer Freundschaft, die vermutlich niemand akzeptiert hätte und die sie daher geheim gehalten hatten.

Was würde sie jetzt tun?, überlegte er. Würde sie ihre Wut und Enttäuschung über die unerwartete Abfuhr verdauen, allein damit fertigwerden? Er wusste, wie verletzlich sie war. Vielleicht würde sie mit jemandem reden, ihr Geheimnis zuletzt doch noch verraten. Das wäre gar nicht gut. Solche Dinge gerieten schnell an die Ohren der falschen Leute.

Er stieß einen leisen Seufzer aus, zuckte mit den Schultern. Warf einen letzten Blick nach drüben, auf die Phalanx der Bäume. Schwarz und drohend starrten sie zurück, gaben ihm heute nicht, wie sonst, ein Gefühl von Geborgenheit. Er wandte sich ab, schloss die Tür hinter sich und ging zum Tisch. Holte das Notizbuch wieder hervor und widmete sich den Aufzeichnungen. Aber es gelang ihm kaum noch, sich auf die erschütternden Zeilen zu konzentrieren. Ständig wanderten seine Gedanken zu ihr, zu seiner Freundin, die er ein weiteres Mal enttäuschen musste, wenn er sich, ohne sich von ihr zu verabschieden, aus dem Staub machte. Sich feige davonschlich. Ein schäbiges Verhalten, dessen war er sich bewusst. Und doch glaubte er, dass es das Beste war. Für sie beide.

Knapp eine Stunde quälte er sich durch das Notizbuch. Mehr und mehr verschwammen die Wörter vor seinen Augen, drangen nicht mehr in sein Bewusstsein. Nach zwei weiteren Gläsern Wein spürte er zudem die bleierne Müdigkeit, die sich jetzt tatsächlich seiner bemächtigte. Er klappte das Buch zu, legte es zurück auf den Tisch. Gähnend drückte er sich aus dem Stuhl hoch, machte einen Schritt auf das Schränkchen zu, blies die Kerze aus. Im Dunkel tastete er sich zu seiner Koje, warf sich bekleidet wie er war ächzend auf die Matratze. Es dauerte nur wenige Minuten, dann hatte ihn der Schlaf überwältigt.

Für die nachtschwarzen Figuren, die am Hang unter den Bäumen gelauert hatten, war es kurz darauf ein Leichtes, sich unbemerkt zu nähern, die Tür aufzubrechen und ins Haus einzudringen.

Kapitel 2

Stefan Blume hatte sich im Haus Radstube einquartiert. Die kleine Pension in Braunlage bot mit ihrem Fünfziger-Jahre-Charme nicht das, was der durchschnittliche Harz-Urlauber im 21. Jahrhundert an Komfort erwartete. Aber dafür waren die Gästezimmer gemütlich, sauber, ruhig, und die Matratzen besaßen einen Härtegrad, der Blumes körperlichen Bedürfnissen sehr entgegenkam. Außerdem gab es einen Internetzugang über Wireless-Lan. Eins der wenigen Zugeständnisse an die Moderne, wenn auch mit recht schleppendem Tempo. Das Frühstück hingegen war ausgezeichnet und ließ keine Wünsche offen, was Frische und Qualität anging. Da war es zu verschmerzen, dass der Umfang des Angebots nicht so üppig ausfiel, wie er es von zu Hause gewohnt war, wo sich der Tisch in Katjas Küche morgens unter den Leckereien bog. Die Pension besaß einen kleinen Gastraum, in dem das Frühstück serviert wurde. Mittagstisch gab es nicht. Dafür trafen sich hier abends gelegentlich ein paar externe Gäste zum Feierabendbier, wie er bereits wusste.

Das Haus Radstube war ein Tipp von Dietmar Tondok gewesen. Dem war daran gelegen, das Portemonnaie von Blumes Auftraggeberin nicht zusätzlich zu dessen Honorar über die Maßen zu strapazieren. Die Übernachtung mit Frühstück inklusive Internetzugang war in der Pension Haus Radstube konkurrenzlos günstig.

Maria Hübner hatte Blume diesen Auftrag vermittelt. Weil der neue Mann in ihrem Leben, der Tischler und Naturschützer Dietmar Tondok, Hilfe für eine gute Bekannte gesucht hatte. So war das mit der Mundpropaganda. Ohne selbst etwas dazu beizutragen, sah man sich plötzlich in eine Situation gedrängt, die einem überhaupt nicht behagte. Aber Maria, die sowohl Katjas als auch seine beste Freundin war, konnte man nur schwer einen Wunsch abschlagen.

Lucy, die bald 16-jährige Tochter einer Frau namens Annegret Schubert, sollte er observieren. Die Mutter des Mädchens befürchtete, dass sich ihr Kind mit den falschen Leuten abgab, und wollte wissen, ob das stimmte und wer diese Menschen waren.

Einen Teenager überwachen! Als Maria ihm das gesagt hatte, war seine innere Ampel sofort auf Rot gesprungen. Kindern spionierte man nicht hinterher! Das ging sogar ihm, der für gewöhnlich seine handverlesenen Aufträge erledigte, ohne die moralischen Aspekte zu hinterfragen, zu weit. Katja, seine Lebensgefährtin, hatte das genauso gesehen. Sie war dabei gewesen, als Maria mit ihrer Bitte zu ihm gekommen war. Zwar hatte sie geschwiegen, ihr Missfallen jedoch mit ihren Blicken deutlich zum Ausdruck gebracht. Blume hätte besser ablehnen sollen. Aber Maria war hartnäckig geblieben, hatte ihn schließlich überredet. Widerwillig hatte er zugestimmt, sich zumindest anzuhören, was seine Klientin in spe von ihm erwartete.

Seit gestern Vormittag wohnte er hier, in der Pension Haus Radstube, vorerst für zwei Nächte, mit der Option auf weitere Übernachtungen. Kurz nach seiner Ankunft hatte er ein erstes Gespräch mit Annegret Schubert, der Mutter, geführt. Danach hatte er entschieden, nicht sofort wieder abzureisen. Vorher wollte er sich mit dem Mann unterhalten, dem er, zumindest indirekt, sein Hiersein verdankte: Dietmar Tondok. Auf den wartete er jetzt, satt und zufrieden nach einem leckeren Frühstück.

Er goss sich soeben eine weitere Tasse Kaffee ein, als Tondok pünktlich um halb zehn auftauchte. Der Mann blieb kurz in der Tür zur Gaststube stehen, entdeckte ihn und steuerte auf seinen Tisch zu.

„Guten Morgen, Herr Blume“, sagte er aufgeräumt und reichte ihm die Hand. „Na, haben Sie gut geschlafen?“

„Wie ein Stein“, entgegnete Blume. „Das Bett ist ausgezeichnet. Bitte, nehmen Sie Platz.“ Er deutete auf den Stuhl ihm gegenüber. „Möchten Sie auch eine Tasse Kaffee?“

„Nein, vielen Dank. Ich hatte gerade eine halbe Kanne. Damit ist mein Koffeinbedarf fürs Erste gedeckt.“ Tondok zog den Stuhl vom Tisch ab und setzte sich. „Ich konnte mich noch gar nicht richtig bei Ihnen bedanken, dass Sie den Auftrag angenommen haben und Annegret helfen wollen. Dafür ist unsere Begrüßung gestern doch etwas knapp ausgefallen. Tut mir leid.“

„Das muss Ihnen nicht leidtun“, entgegnete Blume und lächelte nachsichtig. Ein Lächeln, von dem er wusste, dass es nur ansatzweise zu erkennen war. Auf Menschen, die ihn nicht kannten, wirkte er mit seiner starren Mimik immer etwas befremdlich. Der drahtige Vollbart tat sein Übriges. Bei Tondok konnte er davon ausgehen, dass der dank Maria ein wenig über ihn Bescheid wusste. Auch über sein etwas verunstaltetes Gesicht. „Ob ich mich um das Mädchen kümmere, muss ich erst noch sehen“, ergänzte er.

„Aber warum? Maria sagte mir doch, dass Sie ...“

„Ich habe Maria lediglich zugesichert, mir anzuhören, was Frau Schubert von mir erwartet“, unterbrach er den Mann. „Erst danach würde ich entscheiden, ob ich ihr helfe, habe ich gesagt. Ein bisschen hängt es auch davon ab, was Sie mir über die Frau und ihre Tochter erzählen können. Sie kennen sie ja offensichtlich recht gut. Deshalb wollte ich mit Ihnen sprechen.“

„Hm ...“, brummte Tondok nachdenklich. „Ist das wirklich so wichtig?“

„Ich denke, ja. Überlegen Sie doch mal. Ein minderjähriges Mädchen, dem ein alter Mann hinterherspioniert. Das ist schon ein bisschen abwegig, finden Sie nicht? Auch wenn ich dazu beauftragt wurde. Falls das jemand spitzkriegt, kann es durchaus zu bösen Missverständnissen führen.“

„Na ja ... es soll ja niemand mitbekommen.“

„Natürlich, ich weiß. Trotzdem. Ich bin normalerweise nicht zimperlich, was die Personen, die ich überwachen soll, angeht oder die Motivation meiner Auftraggeber. Aber hier scheint das doch etwas verfänglich. Frau Schubert sagte mir, ihre Tochter hat möglicherweise Verbindung zu einer extrem religiösen Sekte. Abgesehen davon, dass ich bei einem flüchtigen Blick ins Zimmer des Mädchens nichts Auffälliges entdecken konnte – wäre es nicht sinnvoller, sie wendet sich an die Polizei oder nimmt Kontakt mit einer Beratungsstelle auf? Ich wollte ihr das klarmachen, aber sie hat sofort abgeblockt.“

„Das habe ich auch schon gemacht. Also, ihr das mit der Beratungsstelle nahegelegt. Aber das kommt für sie nicht infrage. Seit Uwe tot ist ... Sie wissen das von ihrem Mann?“

„Sie ist Witwe, ja. Das hat sie erwähnt. Und dass es seitdem schwer für sie ist, so ganz allein mit ihrer pubertierenden Tochter klarzukommen. Die ordnende Hand fehlt, hat sie gemeint.“

„Ja, das auch. Jedenfalls ist ihr Verhältnis zur Polizei und zu den Behörden allgemein seitdem etwas ... hm ... getrübt.“

„Warum? Gab es Probleme?“

„Nun ja ...“, druckste Tondok herum. Es fiel ihm sichtlich schwer, die Geschichte in Worte zu fassen. „Uwe hat Selbstmord begangen. Vor fast genau einem Jahr. Hat sie Ihnen das auch gesagt?“

„Nein. Nur, dass ihr Mann gestorben ist“, entgegnete Blume. „Erzählen Sie. Was genau ist vorgefallen?“

Tondok blickte auf seine Armbanduhr. „Entschuldigen Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe nur wenig Zeit ...“ Er zögerte, zog nachdenklich die Stirn kraus. „Wissen Sie was? Wenn Sie Lust haben, nehme ich Sie mit. Dann können wir unterwegs über Annegret und ihre Sorgen sprechen.“

„Und wohin wollen Sie mich mitnehmen?“ Blume sah sein Gegenüber fragend an.

„Ich fahre zu Pascal Simon. Er wohnt in der Nähe von Hohegeiß in einer Hütte. Ist ein kleines Waldgrundstück, auf dem sie steht. Das Grundstück und die Hütte gehören mir.“

„Ach! Interessant. Wohnt er da allein?“

„Ja. Er ist ledig. Und er hat es auch sonst nicht so mit menschlicher Gesellschaft. Außer mir weiß keiner von seinem Aufenthaltsort.“

„Pascal Simon? Franzose? Wie kommt er denn da hin, in Ihre Hütte?“

„Deutsch-Franzose“, antwortete Tondok. „Pascal hat beide Staatsbürgerschaften. Sein Vater war Franzose, seine Mutter Deutsche. Sie sind tot. Vor ungefähr drei Jahren ist er hier eingetrudelt. Aus einem Ort bei Trier. Mit seiner Moto Guzzi und einem Anhänger voll mit Gepäck und einem Zelt. Wir sind uns zufällig begegnet. Auf der Straße. Er hat mich nach einer ruhigen Übernachtungsmöglichkeit im Wald gefragt. Keinem Campingplatz. So sind wir ins Gespräch gekommen. Er hatte sich aus seinem Alltagsleben als Bankangestellter ausgeklinkt, war nahe am Burnout, wie er sagte. Eigentlich wollte er nur eine Weile raus. Ich habe ihm angeboten, in die Hütte zu ziehen und da zu bleiben, so lange er will. Stand ohnehin leer, die Hütte, und ich wusste noch nicht so recht, was ich damit anfangen sollte. Miete habe ich nicht verlangt. Ich war froh, dass sich jemand um die Bude kümmert. Tja ... und dann hat er wohl vergessen, dass er wieder zurückkehren wollte. Jedenfalls lebt er bis heute dort. Ich besuche ihn gelegentlich und bringe ihm Sachen mit, die er vorher bei mir bestellt hat.“

„Und wovon? Ich meine, wovon lebt er?“, fragte Blume.

Tondok zuckte mit den Schultern. „Hm, er ist Selbstversorger. Jedenfalls in Bezug auf Strom, Heizung und Wasser. Ein pfiffiger Kerl. Geschickt und erfinderisch. Er tischlert auch selbst. Ich habe ihm ein paar Kniffe gezeigt. Er lernt schnell. Was er darüber hinaus braucht, kratzt er sich in allen möglichen Ecken zusammen, wenn er mal aus seinem Versteck kriecht und sich unter die Leute mischt.“

„Aber ganz ohne Geld wird er kaum hinkommen, oder?“

„Nein. Das nicht. Allerdings ist er sehr anspruchslos.“ Tondok sah Blume fest in die Augen. „Jetzt fragen Sie mich bloß nicht, woher er sein Geld nimmt. Ich habe keine Ahnung. Einem Job geht er nicht nach. Was das Thema Finanzen angeht, hält er sich bedeckt. Er hat mal an der Börse spekuliert, hat er mir verraten. Ich denke, dabei ist einiges für ihn rausgesprungen, und jetzt lebt er von seinen Rücklagen.“

„Und Sie sind sein Lieferant?“

Tondok lachte auf. „Ja, so kann man es sagen. Aber nicht nur. Es hat sich eine lockere Freundschaft entwickelt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, sitzen manchmal stundenlang in der Hütte zusammen und reden. Über Gott und die Welt ... na ja, mehr über die Welt. Das sind zuweilen sehr tiefgründige Gespräche, beinahe philosophisch.“

„Tatsächlich?“ Blume zog die Augenbrauen hoch. „Das bringt dann wohl die Einsamkeit so mit sich. Da hat man viel Zeit zum Nachdenken, was?“ Er lachte auf.

„Ja, durchaus.“ Tondok nickte bestätigend. „Und man fängt an, viele Dinge zu hinterfragen. Man sieht die Gesellschaft aus einer anderen Perspektive. So mehr von außen, wenn Sie verstehen, was ich meine.“

„Ja, doch, ich verstehe schon ...“ Blume zögerte einen Moment. „Aber Sie spinnen sich bei Ihren Unterhaltungen hoffentlich nicht die große Weltverschwörung zusammen.“

Tondok lachte auf. „Ach was! Keine Sorge. Bei allem Nachdenken über das Leben gehört Pascal nicht zu diesen durchgeknallten Typen, die von der Weltherrschaft einer kleinen Elite, von Nanobots oder Ritualmorden an Kindern fantasieren. Das meinen Sie doch, oder?“

Blume nickte.

„Er hat den Bezug zur Realität nicht verloren, und die ist schon traurig genug“, ergänzte Tondok.

„Da sagen Sie was“, stimmte Blume ihm zu. „Und jetzt müssen Sie dringend da hin. Zu Ihrem Einsiedler-Freund.“

„Ja, ich habe Pascal versprochen, dass ich ihm frische Eier und Brot vorbeibringe. Das Brot backe ich übrigens selbst. Wenn Sie mal eins möchten ...“ Tondok grinste. „Also, was ist? Kommen Sie mit?“

Blume zuckte mit den Schultern. „Warum nicht? Wird sicher eine interessante Erfahrung. Und wenn ich Ihnen nur auf diese Weise ein paar Informationen über meine Klientin entlocken kann.“ Er stand auf. „Warten Sie kurz? Ich hole nur schnell eine Jacke aus dem Zimmer.“

Kapitel 3

„Seine Tochter hat ihn gefunden“, sagte Tondok. „Als sie aus der Schule gekommen ist. Ihr Vater war nicht im Haus, wie sonst. Sie hat nach ihm gesucht. Weggefahren konnte er nicht sein. Das Auto stand an seinem Platz. Uwe hatte sich ein kleines Büro für seine Versicherungsagentur eingerichtet. Dort hat er gearbeitet. Nebenbei hat er sich um das Mittagessen und die Hausaufgaben seiner Tochter gekümmert. Annegret ist Altenpflegerin. Sie arbeitet in der Seniorenresidenz Tannengrün in Wieda und ist da tagsüber voll eingespannt. Sie musste sich aber dank Uwe keine Gedanken um Lucy machen. Er hat alles geregelt und ihr den Rücken freigehalten.“

„Wo hat sie ihren Vater gefunden?“, wollte Blume wissen.

„Im Schuppen hinter dem Haus. Da hat sie zuletzt nachgesehen. Und dann hing er da. An einem Balken. Hatte sich erhängt. Das war ein Schock für das Mädchen, kann ich Ihnen sagen!“

„Verständlich“, pflichtete Blume ihm bei. Er blickte einen Moment gedankenverloren aus dem Seitenfenster des Suzuki Grand Vitara auf die vorbeifliegenden Fichten an der Landstraße in Richtung Hohegeiß. „Aber was hat das mit Frau Schuberts Allergie gegen die Polizei und Behörden zu tun?“, fragte er nach einigen Augenblicken.

„Na ja, zunächst mal war da das Problem mit seiner Lebensversicherung, die er erst knapp drei Jahre zuvor abgeschlossen hatte. Die Frist, die nach Vertragsabschluss vergehen muss, ehe bei Selbstmord gezahlt wird, war noch nicht ganz verstrichen. Annegret hat bisher keinen Cent gesehen, kämpft bis heute um das Geld. Dann Uwes Abschiedsbrief, ein banaler Zettel mit ein paar hingekritzelten Worten. Er könne nicht mehr, die Schuld und sein schlechtes Gewissen hätten ihn kaputt gemacht. Es täte ihm leid. Welche Schuld und warum ein schlechtes Gewissen – weder Annegret noch ihre Tochter wissen, was er damit gemeint hat.“ Tondok stieß einen Seufzer aus. „Und dann kam zu allem Überfluss die Polizei ins Haus. Hat sich umgesehen, seine Bürounterlagen beschlagnahmt. Irgendjemand hatte wohl Anzeige gegen ihn erstattet. Anonym. Von Steuerhinterziehung, Korruption und anderen Mauscheleien war die Rede.“

„Und? War was dran?“, fragte Blume.

„Bisher hat sich nichts ergeben. Annegret bekommt die Konsequenzen solcher Anschuldigungen trotzdem zu spüren. Auf den Ämtern, am Arbeitsplatz, von den paar Leuten, die sie kennen. Ist manchmal ein ziemliches Spießrutenlaufen, sagt sie. Sie ist ohnehin kein geselliger Mensch. Soziale Kontakte außerhalb ihrer Arbeitsstätte hat sie kaum.“

„Und wenn sie jetzt wegen ihrer Tochter zur Polizei geht, fürchtet sie, noch tiefer in den Strudel zu geraten“, folgerte Blume.

„Das hat sie zwar nicht gesagt, aber ich denke, genau das ist der Grund, weshalb sie lieber auf eine diskrete Überwachung ihrer Tochter setzt, um herauszufinden, in welche Kreise sie geraten ist.“

„Sie sagten, Uwe Schubert hat für eine Versicherungsagentur gearbeitet.“

„Richtig.“

„Hat er denn die Bedingungen für die Auszahlung seiner Lebensversicherung nicht gekannt? Wenn das jemand wissen musste, dann doch er. Besser als mancher Laie. Wieso hat er nicht mit dem Suizid gewartet, damit seine Familie an das Geld kommt? Warum hat er ihnen das auch noch zugemutet, obwohl ihm klar gewesen sein musste, was er ihnen schon mit seinem Tod antut?“

„Das haben sich alle gefragt, die ihn kannten und von der Versicherung wussten. Aber denken Selbstmörder an solche Sachen, wenn ihr seelischer Druck zu groß wird?“

„Und Rache? Was ist damit? Vielleicht wollte er nicht, dass seine Frau von seinem Tod profitiert?“

„Unsinn!“, stieß Tondok aus. „Fehlt bloß, dass Sie jetzt sagen, das Motiv für seinen Selbstmord war, seiner Familie materiell zu schaden. Er hat seine Frau und seine Tochter geliebt!“

„Was ist mit Fremdeinwirkung? Ist das überprüft worden?“

„Die Frage hat sich nie gestellt, soweit ich weiß.“ Tondok reduzierte das Tempo, dann fuhr er von der Straße ab in einen Waldweg. „Sonst noch was, das Sie wissen möchten?“

„Ich denke, fürs Erste reicht es“, entgegnete Blume.

„Na dann ... wir sind gleich da.“ Nach etwa einem Kilometer hielt Tondok an. „So, ab hier gehen wir zu Fuß. Nur ein kurzes Stück. Ich bin nie mit dem Auto direkt hinuntergefahren. Der Weg ist verdammt schmal. Und mit der Böschung links und rechts sogar für einen Geländewagen eine Herausforderung. Für ein normales Auto sowieso.“

Wenige Minuten später tat sich vor ihnen eine kleine Lichtung auf. Das Erste, was Blume sah, waren die beiden mächtigen Holzstapel. Aufgeschichtete Meterstücke der eine, ofenfertige Scheite der andere. So standen sie geschützt nebeneinander unter einer Art Carport, dessen Dach schräg nach Süden abfiel und mit Solarzellen bedeckt war, ebenso wie große Teile des Hüttendachs.

„Fotovoltaik? In diesem Kessel? Damit erzeugt er seine ganze elektrische Energie?“ Blume hegte gewisse Zweifel.

„Für seine Bedürfnisse reicht es“, erklärte Tondok. „Wie gesagt, er verbraucht nicht viel.“

Sie blieben stehen, ließen den Anblick der kleinen Einsiedelei auf sich wirken. Sonnenstrahlen brachen sich in den Ästen der Fichten und Laubbäume mit ihren frischen frühlingsgrünen Blättern. Der Platz und die Hütte waren in ein mystisches Licht getaucht, hatten etwas Märchenhaftes.

„Still hier“, bemerkte Blume.

„Hm ... ist mir auch schon aufgefallen.“ Tondok kratzte sich mit der freien Hand am Kopf, in der anderen trug er die Tasche mit den Eiern und dem Brot. „Sonst hört man Pascal. Er werkelt immer an irgendwas herum.“ Er schaute auf seine Uhr. „Schlafen wird er sicher nicht mehr. Und unterwegs kann er eigentlich auch nicht sein. Er weiß ja, dass ich komme.“

„Warum sehen wir nicht einfach nach?“

„Tja, das sollten wir“, brummt Tondok. Sie setzten sich wieder in Bewegung.

Die Tür zur Hütte war verschlossen.

„Pascal!“ Der Tischler hatte sich von der Tür abgewandt, rief den Namen seines Mieters über den Platz. Ein leises Echo hallte als Antwort zurück. „Pascal! Bist du da irgendwo?“

Blume drehte sich um seine Achse, tastete mit seinen Augen das Gelände ab. „Scheint ausgeflogen, Ihr Freund“, stellte er trocken fest.

„Hm ...“ Tondok setzte sich in Bewegung.

„Wo wollen Sie hin?“, fragte Blume und folgte ihm.

„Sehen, ob sein Motorrad da ist.“

Sie umrundeten die Hütte. Unter dem kleinen Verschlag auf der abgewandten Seite stand nur der Anhänger.

„Es ist weg. Verstehe ich nicht.“ Tondok drehte sich zu Blume um. „Ist gar nicht seine Art. Bisher war immer auf ihn Verlass.“

„Sehen Sie mich nicht so an.“ Er hob entschuldigend die Hände. „Ich kenne Ihren Pascal nicht. Keine Ahnung, was er treibt und warum er Sie versetzt hat.“

Tondok nickte, erwiderte aber nichts. Er holte sein Smartphone heraus, wählte und lauschte. Nach einigen Augenblicken nahm er das Gerät wieder vom Ohr. „Mailbox“, sagte er enttäuscht.

„Er hat ein Handy?“, fragte Blume.

„Wie ich schon sagte, ein wenig Kontakt zur Außenwelt hält er. Völlig ausgeklinkt hat er sich nicht.“ Tondok zuckte mit den Schultern. „Ach, was soll’s. Dann lege ich ihm die Eier und das Brot eben ins Haus. Mit zurück nehme ich den Kram nicht wieder.“ Er verließ den Verschlag, trat hinaus auf den Platz und lief in der entgegengesetzten Richtung um das Gebäude herum, mit Blume im Schlepptau.

„Was haben Sie vor?“, rief der ihm hinterher. „Wollen Sie bei ihm einbrechen?“

„Brauche ich nicht.“ Tondok hatte die hintere Hausecke erreicht und drückte sich in die enge Gasse zwischen dem Gebäude und der aufragenden Felswand. Nach etwa zwei Metern blieb er stehen und fuhr mit den Fingern über das raue Gestein. Dann zog er plötzlich einen kleinen faustgroßen Felsbrocken aus der Wand. „Pascals Tresor“, erklärte er, an Blume gewandt, „ein natürlicher Hohlraum, nicht mehr als ein Spalt, aber für seine Bedürfnisse ausreichend. Da deponiert er seinen Türschlüssel, wenn er unterwegs ist. Zusammen mit dem Ersatzschlüssel. Hat er mir mal bei einem meiner Besuche gezeigt. Zum Glück.“ Er schob seine Hand in das Loch, tastete einen Moment herum. „Hm ...“, brummte er verwundert.

„Was ist?“ Blume blickte ihn fragend an.

„Nichts. Da drin liegt nichts.“ Ratlos schob Tondok den kleinen Brocken wieder zurück in die Öffnung. „Verstehe ich nicht.“

„Dann hat er die Schlüssel doch mitgenommen“, überlegte Blume.

„Warum sollte er seine Gewohnheit ändern? Und warum beide Schlüssel?“

„Keine Ahnung. Aber wie es aussieht, müssen Sie Ihre Mitbringsel jetzt wieder mit zurücknehmen. Oder Sie stellen sie ihm vor die Tür.“

„Das lasse ich besser“, knurrte Tondok angesäuert. „Irgendwelche Viecher würden sich sehr schnell darüber hermachen.“ Er starrte die steile Felswand hinauf, es schien, als glaube er, dort oben eine Erklärung für das Fehlen der Schlüssel zu finden. „Da stimmt was nicht“, murmelte er nach einigen Augenblicken. „Irgendetwas stimmt hier doch nicht.“