Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

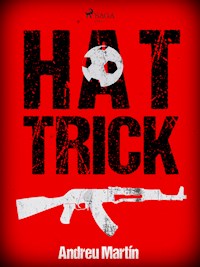

En esta nueva novela del maestro absoluto del género negro, Andreu Martín, nos acercamos a un mundo oscuro, lleno de envidias, traiciones movidas por intereses monetarios y venganzas: el mundo del fútbol. En ella nos esperan narcotraficantes, mujeres fatales, esposas cornudas y cuentas saldadas en la monedas más antigua del mundo: la sangre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreu Martín

Hat Trick

Saga

Hat Trick

Copyright © 2008, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726961935

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

1

Fue Galileo Sorli quien organizó la fiesta en su casa, para celebrar cualquier cosa. Galileo Sorli siempre estaba organizando fiestas para celebrar cualquier cosa e invitaba a todo el mundo. Jugadores y representantes y periodistas de confianza y amigos y conocidos y esposas y novias y amantes. Se atrevía incluso a invitar a los directivos y al equipo técnico, que declinaban el honor, horrorizados, siempre recelosos tanto de lo que pudiera suceder en aquellas fiestas como del resto de la vida nocturna de sus pupilos.

Galileo Sorli era el alma del equipo, el más simpático, buen compañero, siempre positivo, nunca negativo, comprensivo en los momentos tristes, contundente con el rival cuando era necesario. Había leído a Valdano y a Villoro, y sabía citar a Borges de memoria y asistir al número diez desde la banda con la velocidad de la flecha.

Aquellas fiestas servían, entre muchas otras cosas, para estrechar lazos de amistad, para reconciliarse, para establecer complicidades, para iniciar negociaciones, para conocer chicas agradables y para echar unas risas. Nunca para criticar, para protestar ni para amargarse. Galileo se encargaba de ello. Había muchas formas de ser feliz en aquellos encuentros que empezaban a las seis de la tarde y solían terminar avanzada la mañana.

— Vamos a ver salir el sol a casa de Galileo —era una frase común entre los próximos al club.

Te podías encontrar con cualquier cosa, desde un desconcertante número de prestidigitación hasta un espectáculo de strip-tease, un juego de rol o la improvisación de un baile de disfraces.

La esposa de Galileo, Liliana, solía decir de sí misma que era «medio depravada». Una belleza espectacular que llenaba los saraos de supuestas modelos, azafatas, bailarinas y estudiantes de arte dramático, todas ellas muy hermosas, desenvueltas y asequibles. Se rumoreaba que Liliana toleraba e incluso propiciaba que Galileo intimara con alguna de aquellas muchachas y que, en más de una ocasión, se había sumado al jolgorio. Pero seguramente sólo eran murmuraciones incentivadas por la envidia que despertaba aquel matrimonio tan guapo, tan generoso y tan bien avenido.

Había canapés y tapas distribuidos por las mesas del salón. Unos camareros se paseaban entre los invitados ofreciendo copas y otros cortaban roast-beef en el jardín o servían una ración de fideuá junto a la piscina. Se hablaba del partido del domingo siguiente contra el Recreativo de Huelva y se daba la victoria por segura, aunque dependíamos del papel que hicieran los que iban por delante de nosotros en la clasificación. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Hacía años que no pisábamos la zona UEFA y ahora ya no nos parecía suficiente y aspirábamos a competir en la Champions. Se comentaban goles que habíamos marcado para tener claro lo que debíamos hacer, y goles encajados para demostrar que nos perseguía la mala suerte. Se predecía la táctica del cerrojazo a la que recurrirían los onubenses y que nos obligaría a una fórmula de ataque a la que Fredo Vallone no nos tenía acostumbrados.

De pie, en un rincón del salón, junto al piano, rodeado de los angloparlantes, que le escuchaban, se carcajeaban complacientes y bebían, brillaba con luz propia, alto y rubio como un maniquí de tienda de moda, ojos azules e impertinentes, dientes blancos y afilados, la estrella del equipo, el crack, el chico nueve, el ariete, el protagonista de cada domingo, Duffy Duncan en persona.

Fue máximo goleador de Estados Unidos durante las dos últimas temporadas. Una rara avis.

El equipo lo había fichado por una fortuna aunque el soccer yanqui no gozara de buena fama, basándose en la suposición de que el mejor jugador de aquel país tenía que ser buenísimo, por fuerza, y confiando en los beneficios que el club obtendría en publicidad, marketing y medios de comunicación.

Él era la soberbia rubia atracción de todas las miradas y motivo de suspiros femeninos.

Después del fallido intento del Mundial de 1986 en Estados Unidos, alguien pensó que el soccer americano sólo podría ocupar un lugar en el mundo si antes lo ocupaba en Europa. La operación de venta-compra de Duffy Duncan se fomentó, patrocinó y publicitó desde el otro lado del Atlántico y nuestro equipo era el destinado a salir beneficiado.

Y la operación no había salido del todo mal, si tenemos en cuenta que en aquellos momentos ocupábamos la quinta posición en la Liga. Mejor que otros años.

2

Jorge deambulaba en medio de aquel alboroto como un alma en pena, con una copa siempre llena en la mano levantada a la altura del pecho, como si fuera una ofrenda que debía entregar a alguien y no supiera cómo hacerlo.

Todas las sonrisas le parecían postizas.

Las mujeres, jóvenes y hermosas, sonreían porque les pagaban por ello.

Los hombres, atléticos, sonreían porque bebían para conseguirlo.

Había sonrisas de dentífrico, sonrisas seductoras, sonrisas de compromiso, sonrisas cínicas, sonrisas busconas, sonrisas halagadoras y hasta carcajadas groseras.

Jorge López, a quien llamaban Colombo porque era colombiano, andaba buscando una sonrisa alegre, relajada, confiada, feliz o infantil.

Estaba chupando banquillo desde que el entrenador Fredo Vallone llegó al equipo e impuso sus técnicas revolucionarias ( «el fútbol es una guerra y las guerras las ganan los estrategas, las estrategias y las estratagemas» ). Vallone había condenado a Jorge al destierro con la excusa de que era individualista e indisciplinado. No era verdad. Yo conocía a mi marido y sabía que eso no era verdad. Jorge podía ser impredecible, pero no egoísta. Me consta que Fredo Vallone tenía prejuicios contra los colombianos. No lo disimulaba. Decía que era imposible sacar buen fútbol de un país de violentos que asesinaron al defensa Andrés Escobar por marcar un gol en propia puerta durante el Mundial del 94 en Estados Unidos, o que generaba un árbitro como aquel Velásquez que, además de amonestar a los jugadores, los golpeaba.

Ver los partidos desde el banquillo era una tortura para Jorge López. Era menudo, desvalido e infantil como el niño de la calle que nunca dejó de ser, y vivía aquella situación con la tristeza infinita del chiquillo marginado al que los otros niños no dejan participar de su máxima diversión.

Después de cada encuentro solía comentarme en voz baja los errores que había visto en sus compañeros, lo que él habría hecho si le hubieran permitido estar en el campo, y suspiraba y renegaba porque cada vez veía más lejana la posibilidad de demostrar su valía. De ganarse el sueldo, decía él. «Si no te ganas la vida, ¿cómo puedes decir que tu vida es tuya?», solía decir.

El club había pagado por Jorge López un traspaso de ocho millones de euros al club colombiano Tolima, aconsejados por el mítico entrenador odontólogo Pacho Maturana. Jorge había firmado por cuatro temporadas, a razón de dos millones por temporada. Aunque era una cantidad muy alejada de la morterada que había cobrado Duffy Duncan, para el Jorge salido del barrio bogotano de Villanueva del Sur, el sueldo que cobraba cada mes resultaba astronómico, propio de un delirio imposible, y desde pequeño le habían enseñado que había que sudar para ganarse el pan, así que no podía concebir que cada mes alimentaran su cuenta corriente para que se limitara a estar sentado, como un espectador más. Decía que el banquillo te va apartando progresivamente del fútbol, que hace que la mirada se vaya alejando de los pies de los jugadores y del balón para ver fútbol de cuerpo entero, cada vez más distraído por el entorno.

— Dejas de ver pies y pelota para ver jugadores, y después pasas a ver equipos enfrentados, y luego partidos televisados y, por fin, de la información deportiva pasas a la información internacional y descubres que el fútbol no es tan importante después de todo. Y eso es espantoso para mí, porque el fútbol es mi vida.

Yo le hacía fijarse en que, si bien no era titular, era suplente y siempre estaba convocado. ¿Cuántos compañeros suyos ni siquiera eran convocados a los partidos?

— No sé qué es más humillante —rumiaba Jorge, cabizbajo—: si que no te convoquen o que te convoquen sólo para sacarte diez minutos o media hora antes de que termine el partido, con la única finalidad de ganar tiempo o enfriar al adversario. Quedas reducido a un jugador comodín del que ni siquiera se espera que toque pelota.

A Jorge le daba miedo descubrir que el fútbol no era lo más importante porque entonces su vida perdería todo sentido.

Por eso, recorría las fiestas de Galileo como delantero centro perdido por la banda, con aquella cara de angustia y apatía, buscando con ojos desesperados los otros sentidos que pudiera tener la vida.

Yo lo observaba de lejos y me sentía absurdamente culpable por no saber ayudarlo.

Porque yo no podía alinearlo para el partido del siguiente domingo. Yo no era su entrenador.

Yo sólo era su esposa.

Y desde un prudente segundo plano contemplaba cómo Jorge se paseaba entre el personal buscando no sabía qué. Así fui testigo de cómo, en medio de aquel mercado de dentaduras blancas y perfectas, llamó su atención el rictus inseguro y medio triste de la chica de los ojos grandes, redondos, ingenuos, pestañas largas y cara redonda como la de Betty Boop.

Fue ella quien se acercó, con aquel vestido color plomo, brillante como la cola de una sirena, envuelta en un echarpe azul que realzaba el escote palabra de honor, encaramada en altísimos zapatos de tacón de aguja.

Nunca pude hablar con ella pero, cuando le pregunté a Jorge, me dijo que era muy charra, que hablaba muy hermoso, muy a la manera de allá. Me transmitió la sensación de que lo sedujo más con el léxico que con su belleza exótica, y siempre me la imaginé expresándose de una forma especial, colombiana, incomprensible e inasequible para mí.

— Quihubo. Usted es Jorge López, ¿verdad?

De lejos, imaginé que él le respondía:

— Tienes una sonrisa insegura y medio triste —porque ésa era su forma de acercarse a las mujeres que le gustaban.

Y ella:

— Reflejo de la de usted —se iba relajando como el gato que se enrosca—: Yo también soy colombiana.

— Ah —hizo Jorge, como si estuviera encantado de saberlo.

— ¿Usted juega en el equipo de Duffy Duncan, pues?

— No es el equipo de Duffy Duncan. Es el equipo de la ciudad. O el equipo de la Junta Directiva. O el equipo de los socios. Ese gringo está en último lugar, aunque lo pongan en primera fila.

Me invento la conversación por supuesto. Tuve una primera tentación de atravesar el salón y acercarme a los dos, pegarme a mi marido para defender mis posesiones, pero no lo hice. Me resistí a ejercer de aguafiestas cuando hacía meses que fracasaba en la felicidad de Jorge. Les cedí la iniciativa. Tal vez lo puse a prueba, para ver qué hacía, pero en todo caso estaba dispuesta a aceptar deportivamente el resultado del experimento, fuera cual fuera.

Aunque estuve casada unos cuantos años con aquel colombiano, no sé imitar muy bien su peculiar forma de hablar ni me gusta contar chistes con acento, pero sé que la musicalidad de aquellas palabras casi olvidadas envolvió y arropó a Jorge como un abrazo familiar y reconfortante, posiblemente evocó olores de su cuna, de la comida de su infancia, la calidez de la abuela de quien siempre hablaba, la mirada comprensiva de la madre. Seguramente era lo que Jorge necesitaba en aquellos momentos. Y sospecho que, si me hubiera aproximado a ellos, no habría entendido mucho de lo que decían.

Quizá ella se presentó diciendo que era cachaca y que la fiesta le parecía chusquísima, con un jurgo de comida y de gente, todos filipichines y fosfas, ja ja ja, y qué chévere y qué vainas, y que tú ya hablas como un chapetón, porque es cierto que Jorge es muy mimético y a poco de vivir aquí adoptó muchos modismos españoles.

Y que se llamaba Esmarelda.

— ¿Esmeralda?

— No. Esmarelda.

Un jugador de fútbol que no tiene que participar en rodajes de publicidad o acontecimientos mediáticos dispone de mucho tiempo libre. Jorge lo dedicaba a ver películas en DVD. Cada día podía ver dos o tres. Era un erudito del cine.

— Esmarelda es el nombre de un personaje de Tarantino. Pulp Fiction. Aparece una conductora de taxi que se llama Esmarelda Villalobos.

— Es que yo soy un personaje de Tarantino.

Luego le preguntó si aquel chirriado de junto al piano era Duffy Duncan, el mismo Duffy Duncan en persona, y confesó que le provocaba conocer a la vaca sagrada. Ahora tenía la chance de saludarlo.

— Siquiera está usted aquí para presentármelo.

Sí, aquel chirriado (o sea macizo, como diríamos aquí) era Duffy Duncan y, naturalmente, Jorge no tuvo ningún inconveniente en hacer las presentaciones, claro que no, cualquier cosa con tal de quedar bien con Betty Boop.

Se acercaron al grupo del piano.

— Eh, Duffy, quiero presentarte a esta chica que es colombiana, como yo —Jorge chapurrea bastante bien el inglés—. Se llama Esmarelda.

A Duffy Duncan no le extrañó que alguien pudiera llamarse Esmarelda. Sus ojos centellearon ante la belleza, y los ojos de Betty Boop le correspondieron con entrega incondicional. Aquello era el principio de algo.

Sonaron violines y la imagen se difuminó con fotografía cursi de Hamilton, la fiesta se llenó de luciérnagas y resultó que Esmarelda hablaba muy bien el inglés, mucho mejor que Jorge, que enseguida quedó marginado, desencantado, otra vez en el banquillo.

Entonces sí, consideré que era el momento de acercarme a él como si nada.

— ¿Quién es?

Al instante supo a quién me refería.

— Una colombiana.

— ¿Y qué hace aquí?

— Se ha metido de pato —una expresión colombiana para decir que se había colado. Por lo visto, Jorge estaba recuperando su antigua forma de hablar—. Dice que se llama Esmarelda, como el personaje de la película Pulp Fiction.

— ¿Quién le habrá puesto ese nombre? —comenté, liberando por unos instantes la víbora que se retorcía en mi interior—. Su padre no, porque la película no tendrá más de diez años...

— Trece —puntualizó el cinéfilo sin poder evitarlo.

— ¿Quién le pone a una chica el mote de un personaje de Tarantino? No sé si es un halago. Me pregunto qué debe de significar eso.

Pronto la fiesta y la falta de temas de conversación nos separaron. Me sacó a bailar Nacho Sueca, el representante de Jorge, y abandoné a mi marido con sus pensamientos, sus tentaciones y su copa intacta.

Mientras nos balanceábamos al ritmo de la música, Nacho Sueca me dijo que había hablado con un productor de cine amigo suyo que me iba a llamar para un casting. Lo dijo como si fuera un intento de seducción indecente. Aquel tipo era muy capaz de probarlo. Al final, añadió:

— Sería muy bueno para Jorge que te dieran un papel en esa película.

Ya se imaginaba los grandes titulares: «La esposa de Jorge Colombo actuará en la película de Fulanito».

La esposa de Jorge Colombo.

Por encima de su hombro, pude asistir a los progresos de Betty Boop en la conquista de Duffy Duncan.

Progresos vertiginosos.

La colombiana como-se-llamase no precisó de grandes esfuerzos para monopolizar la atención del norteamericano. Le encantaba practicar su inglés y le parecía delicioso el acento de Duncan, a quien hacía repetir algunas palabras por puro placer. Echaba la cabeza hacia atrás y se reía ofreciendo el cuello a los dientes del lobo.

Los amigos del crack se alejaron discretamente y aprovecharon para relajar las sonrisas, tal vez con los músculos del rostro doloridos.

La colombiana acarició la mano del delantero centro y le habló al oído, y yo miraba a Jorge, que los miraba, y me preguntaba cómo debía de sentirse.

Cómo debía de sentirse, sobre todo, cuando la parejita continuó hablándose sólo al oído con cuchicheos que casi eran besos, y terminó deslizándose, invisible, hacia las escaleras que conducían al piso de arriba, y subió por ellas rápido, traviesa y descaradamente, hasta desaparecer en lo alto.

3

4

En los días siguientes, Jorge estuvo buscando a Esmarelda. Quién era, de dónde llegó, dónde podía encontrarla.

Se lo preguntó a Galileo Sorli, durante el entrenamiento, mientras esperaban para regatear balones entre pivotes, en eslalon, al ritmo de las palmadas y las voces de Fredo Vallone.

— ¡Vamos, vamos, vamos!

¡Plas, plas, plas!

— ¿Una chica? —se diría que Galileo jamás había oído hablar de chicas de ninguna clase—. ¿Colombiana? ¿En la fiesta? Eso tienes que preguntárselo a Liliana. Ella es quien se encarga de las infraestructuras.

Se hizo el encontradizo con Liliana en el Club de Golf donde ella acostumbraba a comer con Galileo.

— ¿Esmarelda? Qué nombre tan raro, ¿no?

— ¿No la invitaste a tu fiesta?

— No me sé el nombre de todas las mujeres que invito a mis fiestas. Y, además, se pudo colar. Todo el mundo sabe que las chicas guapas se pueden colar en mis fiestas sin problema.

Liliana ni siquiera recordaba haber visto a una chica morena, parecida a Betty Boop, con un vestido así y asá.

Después, Jorge lo comentó con Nacho Sueca, su representante, mientras tomaban unos zumos de frutas en el Piña Colada.

Nacho sí recordaba a la chica, pero tampoco sabía nada de ella. A él, Jorge le contó con todo detalle lo sucedido en la fiesta, cómo le había abordado la colombiana, cómo le había presentado a Duffy Duncan, lo que había ocurrido entre los dos en el piso de arriba. Más adelante, sería Nacho quien me pondría al corriente de todo.

Jorge sabía que Nacho Sueca frecuentaba aguas piratas y conocía muchos aspectos de la mala vida que la mayoría de la gente ignoraba, de manera que se atrevió a mencionarle al tal Augusto Campos.

— No sé quién es —le dijo Nacho—, pero lo investigaré. En cualquier caso, por lo que me cuentas, mala gente. Yo no me acercaría a nadie que tenga que ver con un narcotraficante.

— Sólo quiero encontrar a la chica —insistió Jorge.

Sin embargo Betty Boop salió a su paso antes de que sus investigaciones dieran ningún fruto. O, al menos, su presencia irrumpió inesperadamente en nuestras vidas cuando, en los vestuarios o en algún lugar público, empezó a correr el rumor de que Duffy Duncan tenía nueva novia.

La llamaban «la Colombiana».

— ¿La Colombiana? ¿No será...?

Nacho Sueca le llamó al móvil.

— Oye, esa chica, la que buscas, ¿no era colombiana? ¿No será la nueva novia de Duncan?

No, imposible, qué tontería. Después de lo que ocurrió en aquella fiesta, era impensable que Esmarelda hubiera vuelto a ver a Duffy Duncan, le hubiera perdonado el ultraje, fuera el que fuese, y hubiera conseguido alcanzar la categoría de novia o acompañante habitual. Imposible.

Pero el viernes, cuando el equipo salió en avión hacia Sevilla, camino de Huelva, para jugar con el Recreativo, ya se había instaurado entre el personal el rumor cierto de «la colombiana de Duffy». Por alguna razón, nadie pronunciaba esas palabras mirando a Jorge a los ojos, nadie se lo mencionaba precisamente a él, aunque él lo oía y lo retenía.

Recién desembarcados en el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, antes de subir al autocar que los llevaría hasta Huelva, volvió a llamarlo Nacho Sueca:

— Jorge, confirmado. La colombiana de Duffy Duncan es tu colombiana.

— ¿Seguro?

— Seguro. La conoció en aquella fiesta. Y, además, se dice que es amiga tuya. Que se la presentaste tú. Más aún: se rumorea que era tu amante.

— ¿Y?

— ¿Cómo que y...?

— Yo quiero saber dónde vive, cómo comunicarme con ella.

— Pues lo tienes fácil, ¿no?

— Nacho: no le voy a preguntar a Duffy Duncan dónde vive su chica.

— ¿Ah, no? ¿Por qué no? Bueno, está bien. Creí que después de esta noticia ya no te importaría dónde vive.

— Sí me importa. ¿Y qué sabes de ese Augusto Campos?

— Hoy como con un inspector de la Brigada de Estupefacientes. A ver si sabe algo.

De noche, mientras Jorge cenaba con Nani, Campoo y Rodolfo, no se atrevió a preguntarles por la colombiana de Duffy Duncan. Hablaron de esto y aquello, y se escaparon algunas miradas de reojo, como dubitativas, como si alguien se preguntara si había que mencionar lo innombrable, pero nadie se decidió. Un equipo de fútbol, hoy en día, no es una pandilla de amigos que juegan juntos, sino la plantilla de una empresa donde se establece el mismo tipo de relaciones que en cualquier empresa. La vida está fuera, esto es trabajo.

Se fueron a dormir temprano, por orden del mister Fredo Vallone, porque al día siguiente había que rendir al máximo, que estaban los quintos en la clasificación, quedaban muy pocos partidos para el final de la Liga y no debían dejar pasar la oportunidad de entrar en la zona de Champions.

El sábado, a las siete de la tarde, el estadio Nuevo Colombino estaba casi lleno y saltaron al terreno de juego los dos equipos contendientes.

Yo vi el partido en casa, por televisión, que es donde mejor se perciben las jugadas.

El fútbol sólo me interesaba en función de Jorge y, si Jorge no jugaba, el único motivo que tenía para pasarme una tarde frente a la tele era que luego él venía a comentarme las jugadas y le gustaba comprobar que yo entendía lo que me estaba diciendo. Me esforzaba en ser complaciente con él, pero no me gustaban el griterío y los nervios del directo. Nacho Sueca decía que eso significaba que realmente no me gustaba el fútbol, que sólo me gustaba Jorge, y yo estaba de acuerdo con él. En los noventa minutos de duración del partido, mi atención estaba puesta en el banquillo, en Jorge, y me mordía las uñas cuando se las mordía él, no por la emoción de los goles sino por la rabia de la frustración.

En algún momento de la tarde, sonó el móvil de Jorge.

— ¿Aló?

— ¿Jorge? Soy Nacho. ¿Puedes hablar?

— Puedo. No tengo otra cosa que hacer que ver cómo juega mi equipo.

— Malas noticias.

— ¿De qué clase?

— De lo de tu chica.

— No es mi chica.

— Esa colombiana.

— ¿Qué clase de malas noticias?

— Olvídate de ella, ¿vale?

El partido empezó fatal. Supongo que Vallone y todo el equipo contaban con que el Recreativo de Huelva, mucho más modesto y débil, se replegaría a verlas venir desde la portería, blindando una defensa destructora de toda iniciativa, conformándose de antemano con un empate a cero. Pero no fue así. La delantera onubense empezó atacando y nos pilló desprevenidos.