5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

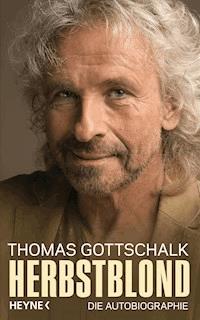

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Vom Wettsofa auf Ihre Couch!

»Wollen Sie mir unter die Schminke schauen? Wollen Sie wissen, was ich von Geld, Glamour, Gott und Gottschalk halte? Dann folgen Sie mir hinter die Kulissen meines Lebens. Dieses Buch ist mein Dank dafür, dass Sie mich fast vierzig Jahre in Ihr Wohnzimmer gelassen haben.« Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk brachte frischen Wind ins Radio und prägte einen neuen Stil der Fernsehunterhaltung. Als Kinostar und Werbefigur wurde er Kult, als Showmaster ist er Legende – zwei ganze Generationen sind mit ihm aufgewachsen. Aber auch wenn 98 Prozent der Deutschen sagen, dass sie Thomas Gottschalk kennen, hat sich doch nur ein winziger Teil seines Lebens im Licht der Scheinwerfer abgespielt, und vieles, was backstage abgelaufen ist, war spannender, lustiger und ehrlicher als das, was die Kameras eingefangen haben.

Zum ersten Mal erzählt Thomas Gottschalk jetzt aus seinem Leben: von der Kindheit und Jugend im fränkischen Kulmbach, von seinem Aufstieg zum Medienstar und seinen Begegnungen mit den Großen dieser Welt, von Rückzugsorten und Glücksvorstellungen, von Familie und Freunden, tragischen und glanzvollen Momenten.

So nah wie in diesem Buch ist Thomas Gottschalk uns noch nie gekommen: nachdenklich, selbstironisch, lebensklug und ehrlich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

»Wollen Sie mir unter die Schminke schauen? Wollen Sie wissen, was ich von Geld, Glamour, Gott und Gottschalk halte? Dann folgen Sie mir hinter die Kulissen meines Lebens. Dieses Buch ist mein Dank dafür, dass Sie mich fast vierzig Jahre in Ihr Wohnzimmer gelassen haben.«

Thomas Gottschalk brachte frischen Wind ins Radio und prägte einen neuen Stil der Fernsehunterhaltung. Als Kinostar und Werbefigur wurde er Kult, als Showmaster ist er Legende – zwei ganze Generationen sind mit ihm aufgewachsen. Aber auch wenn 98 Prozent der Deutschen sagen, dass sie Thomas Gottschalk kennen, hat sich doch nur ein winziger Teil seines Lebens im Licht der Scheinwerfer abgespielt, und vieles, was backstage abgelaufen ist, war spannender, lustiger und ehrlicher als das, was die Kameras eingefangen haben.

Zum ersten Mal erzählt Thomas Gottschalk jetzt aus seinem Leben:von der Kindheit und Jugend im fränkischen Kulmbach, von seinemAufstieg zum Medienstar und seinen Begegnungen mit den Großen dieser Welt, von Rückzugsorten und Glücksvorstellungen, von Familie und Freunden, tragischen und glanzvollen Momenten.

So nah wie in diesem Buch ist Thomas Gottschalk uns noch nie gekommen: nachdenklich, selbstironisch, lebensklug und ehrlich.

Thomas Gottschalkwurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren. Nach einer Jugend in der fränkischen Provinz startete er seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Mit der SendungNa so was!gelang ihm der Durchbruch im Abendprogramm des ZDF. 1987 übernahm er das Unterhaltungs-FlaggschiffWetten, dass..?und moderierte bis 2011 151 Sendungen. Er ist der einzige deutsche TV-Moderator, der für alle großen Sender gearbeitet hat.

Gottschalk ist seit 1976 mit Thea verheiratet. Er hat zwei Söhne und einen Enkel und lebt in Berlin und Malibu.Herbstblondist sein erstes Buch.

THOMAS GOTTSCHALK

HERBSTBLOND

DIE AUTOBIOGRAPHIE

Meinem Freund und Förderer Udo Reiter

1944–2014

INHALT

FROM ME TO YOU (Beatles)

Teil 1

GREEN, GREEN GRASS OF HOME (Tom Jones)

PARADISE LOST (The Herd)

SCHOOL’S OUT (Alice Cooper)

RADIO GAGA (Queen)

VIDEO KILLED THE RADIO STAR (The Buggles)

ROAD TO NOWHERE (Talking Heads)

Teil 2

MONEY (Pink Floyd)

OLD MAN (Neil Young)

SPIRIT IN THE SKY (Norman Greenbaum)

FAME (David Bowie)

FAMILY MAN (Fleetwood Mac)

CALIFORNIA DREAMIN’ (Mamas & Papas)

DIRTY LAUNDRY (Don Henley)

REFLECTIONS OF MY LIFE (Marmalade)

GLAUBE

HOFFNUNG

LIEBE

P.S. I LOVE YOU (Beatles)

FROM ME TO YOU

Beatles

Dies ist der dritte Versuch eines Einstiegs. Im ersten hatte ich Ihnen erklärt, warum ich nie einBuch schreiben wollte, was ziemlich unsinnig ist. Im zweiten hatteich alles zusammengefasst, was in diesem Buch steht, und damitjede weitere Lektüre überflüssig gemacht. Auch nicht sehr sinnvoll. Jetzthabe ich beschlossen, dass weder Sie noch ich ein Vorwortbrauchen. Was wir brauchen, ist ein Warm-up. Vor meinen Sendungengibt es das auch immer: Dabei habe ich noch zweiKleenex oben im Hemd stecken wie ein Lätzchen, damit dasMake-up den Kragen nicht schon verschmiert, bevor es losgeht. EinJackett trage ich noch nicht, damit sich mein Publikum Gedankendarüber machen kann, ob es zu der Hose, die ichimmerhin bereits anhabe, tatsächlich eine passende Jacke gibt.

Das Warm-up braucheich, um die Zuschauer im Saal auf meine Seite zuziehen. Sie sollen mich ja durch die ganze Show begleiten,so wie Sie mich durch dieses Buch. Ein bisschen Applauszwischendurch wäre auch nicht schlecht. Ich weiß, das ist unbescheiden,aber einer meiner wenigen Albträume ist, dass ich die Showtrepperunterkomme und keiner klatscht. Genauso wenig will ich, dass Siebeim Lesen einschlafen – das wäre mein Bankrott als Entertainer. Deshalbist das Warm-up eine wichtige Übung zu meiner und IhrerSicherheit.

Das Schöne an diesem inoffiziellen Teil der Show ist dieTatsache, dass die Kameras noch nicht besetzt sind. Und wenndie nicht laufen, hat man auch noch keine Schere imKopf und legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Stattdort zu stehen, wo es für Licht und Kameras ambesten ist, kann ich zwischen den Zuschauern herumirrlichtern und dummesZeug erzählen, ohne mir damit gleich die Kritik oder dieQuote zu versauen. Mir hat das immer großen Spaß gemacht,obwohl es mittlerweile Profis gibt, die das übernehmen. Beruf: Warm-upper.Nicht bei mir – ich mache das immer noch selber, sowie jedes Wort in diesem Buch von mir stammt undnicht von einem professionellen Hilfsdichter. Die gibt es nämlich auch.Beruf: Ghostwriter. Brauchen wir nicht. Ich schreibe, Sie lesen.

Manchmal habeich von meinem Publikum einen Kommentar gehört, der vielleicht nichtschmeichelhaft für die anschließende Show war, aber ein Kompliment fürmich: »Das Warm-up war das Beste. Da waren Sie echt!«Das stimmt. Und man kann es auch gar nicht verhindern:Sobald die Kameras laufen, wird das, was eben noch Wirklichkeitwar, zur Optimierung der Wirklichkeit – und damit zur Show.

Echtsein istheute in. Kein Wort wird in Castingshows so inflationär verwendetwie »Authentizität«. Vor Jahren, als ich beim Radio anfing, gabes »Ansager«, »Sprecher« und »Conférenciers«. Die einen haben gelesen, wasihnen andere vorgeschrieben hatten, die anderen haben sich vorheraufgeschrieben, was sie sagen wollten. Ich hab einfach drauflosgeredet.Und das mache ich auch in diesem Buch. Allerdings bemüheich mich gleichzeitig um eine gewisse Ordnung in meinen Gedanken.Das ist neu. Ich beschäftige mich sozusagen mit dem Phänomen,das ich für andere, aber auch für mich selbst bin.

Wollen Sie mir unter die Schminke schauen? Wollen Sie wissen, was ich von Geld,Glamour, Gott und Gottschalk halte? Auch ein Showmaster lebt seinLeben nur zu einem winzigen Teil im Licht der Scheinwerfer,und vieles, was backstage abgelaufen ist, war spannender, lustiger undehrlicher als das, was die Kameras eingefangen haben. Wenn SieLust haben, dann stehe ich jetzt mit zwei Kleenex imKragen und ohne Glitzerjacke vor Ihnen, und Sie folgen mirhinter die Kulissen meines Lebens. Ich werde an meinem eigenenoffenen Herzen operieren und lasse Sie dabei über dieSchulter schauen. Dieses Buch ist mein Dank dafür, dass Siemich fast vierzig Jahre in Ihr Wohnzimmer gelassen haben.

Teil 1

GREEN, GREEN GRASS OF HOME

Tom Jones

In meinem Alter wäre es töricht, mir einzureden, dass die besteZeit meines Lebens noch vor mir liegt. Man mag darüberstreiten, ob ich schon durchs Ziel bin oder kurz davor,aber ich habe nicht die Absicht, mich an dieser Diskussionzu beteiligen, solange ich selber noch nicht weiß, wo ichhinwill. Was ich dagegen genau weiß, ist, woher ichkomme.

Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich gern zur Hochblüteder Romantik oder im Zeitfenster des Sturm und Drang unterwegsgewesen. Mit dem romantischen Dichter Joseph von Eichendorff verbindet michnicht nurAus dem Leben eines Taugenichts– eine Biographie, der ich schon früh zufolgen beabsichtigte –, sondern auch eine gewisse schlesische Noblesse.

Die Blaublütigkeitmeiner Mutter verliert sich zwar im Nebel diverser »Rittergietl«, also:Rittergüter, von denen bei uns in jeder zweiten Flüchtlingsgeschichte gefaseltwurde, aber ansonsten ist die Herkunft meiner Eltern unstrittig. MeinVater kam aus dem niederschlesischen Örtchen Kaulwitz und kaufte mirspäter einen riesigen Atlas nur deswegen, weil er diesen Fleckendarin gefunden hatte. Meine Mutter stammte aus dem oberschlesischen Oppeln,genauer gesagt aus Groschowitz. Ich verstand mich also nicht nurals Schlesier, sondern ich verstand auch Schlesisch. Der Schemel warbei uns zu Hause eine »Ritsche« und die Pfütze eine»Lusche«, ich sollte weder »rumgameln« (trödeln) noch auf dem Eis»kascheln« (rutschen). Es gab manchmal Buttermilchsuppe, die »Polifka« hieß, undein Weihnachten ohne »Mohnkliese« (Mohnklöße) war sowieso undenkbar.

Der Oberschlesier neigtzum Maulheldentum, was dafür spricht, dass man gewisse genetische Konditionierungenbei mir nicht außer Acht lassen darf. Meine Großmutter solldie jüdischen Weinhändler, die das Restaurant ihrer Eltern, die »VillaNova«, belieferten, und die polnischen Zugschaffner, denen sie auf demWeg zur Schule begegnete, treffsicher imitiert haben. Hildegard, die Schwestermeiner Mutter, trat schon im zarten Alter von zwölf Jahrenals Nachwuchspianistin im Rundfunk auf. Mein Vater hingegen trat nirgendwoauf; er fiel auch nie auf, auch dann nicht, alser als »Extranier« mit zäher Selbstdisziplin das Abitur nachholte, dasihm als Bauernsohn auf normalem Wege verwehrt geblieben war. Vonihm habe ich nur die Nase geerbt. Das flusige Haupthaar und die große Klappekamen von Mutti, der man bereits in einem frühen Schulzeugnisbescheinigte: »Rutila neigt zum Widerspruch.«

Völlig mittellos hatten sich meine Eltern1945 im Auffanglager Hof wiedergefunden – 30 Kilometer von Kulmbach entfernt. Sie hatten mitten im Krieg in Karlsbad geheiratet undsich danach in den Kriegswirren aus den Augen verloren. Warumsie gerade in Oberfranken gelandet waren, wusste bei meiner Ankunftniemand mehr, aber ich hatte auch nie Anlass, diese Wahlzu beklagen. Meine Eltern hatten das ebenso wenig, denn diewackeren Kulmbacher, die auf Nachnamen wie Murrmann oder Dörnhöfer hörten,mussten sich damit abfinden, dass nach Kriegsende die Trzcezioks oderKosytorzs schwarmartig in die Kleinstadt am Zusammenfluss des Roten unddes Weißen Mains einfielen.

Kulmbach war der Zerstörung weitgehend entgangen. DieNaziorganisation Todt hatte zwar auf der Plassenburg über der Stadtein Trainingslager betrieben, und Adolf Hitler hatte es – achtundsechzig Jahrevor mir übrigens – zum Kulmbacher Ehrenbürger gebracht, aber es gabwohl wichtigere Bombenziele als die paar Mälzereien und Brauereien, dieKulmbach dem Feind zu bieten hatte. Den Flüchtlingen, die gerademit nichts als ihrem Leben »dem Russen« entkommen waren, steckteder Krieg doch wesentlich tiefer in den Knochen als denKulmbachern die eher freundliche »Befreiung« durch die Amerikaner.

Ich verbrachteviel Zeit bei unserem Nachbarn, dem Schuster Heinrich Witzgall, derimmer einen Bürstenhaarschnitt und meistens eine Schürze trug. In seinerWerkstatt roch es wunderbar nach Leder und Klebstoff, und dervierschrötige Meister erzählte in seinem bräsigen oberfränkischen Dialekt beim Besohlenunserer Schuhe die wundersamsten Geschichten. Zum Beispiel vom Kriegsendein Kulmbach. Als »a Banzer« durch die Wolfskehle in dieKleinstadt rollte, sei diesem ein dunkelhäutigerGIentstiegen: »Des wormei erschter Neecher.«

In meiner frühen Kindheit begegneten mir immer nochdie Nachwehen des Krieges. Es gab diverse »Kriegerwitwen«, ein »Ausgleichsamt«und einen »Versehrtenkiosk«. An dem bekam man fränkische Bratwürste, dieauf einem Holzkohlengrill brutzelten und von einem einarmigen Kriegsheimkehrer miteiner Zwickzange gewendet wurden, die er virtuos mit seiner einenHand bediente. Der andere Ärmel seiner weißen Dienstjacke steckte feingebügelt in der Tasche, was ich – sehr zum Missfallen meinerMutter – mit meinem Kinderblazer gern nachstellte. Mein von der Großmutterererbter Hang zur Imitation kam nicht immer gut an. Esgab da noch einen armen Kulmbacher, von dem man wusste,dass er im Krieg verschüttet worden war, was mich abernicht davon abhielt, das Zittern seines Arms immer dann amMittagstisch vorzuführen, wenn es Spinat gab.

Aber auch in meinem unmittelbarenUmfeld hatte der Krieg Spuren hinterlassen. Meine Tante Hildegard hattees vom Piano- zum Orgelspiel gebracht und war Nonne geworden –man munkelte hinter vorgehaltener Hand von »schlimmen Erfahrungen im Krieg«.Hans Seifert, ein katholischer Priester und der beste Freund meinesVaters aus Vorkriegszeiten, war mit seinen drei Schwestern ebenfalls inKulmbach gelandet. Zehn Jahre nach dem Krieg finanzierte und bauteer gemeinsam mit meinem Vater ein Doppelhaus, in das wir1957 alle einzogen. »Onkel Hans« fand eine Anstellung als Kaplanin der Pfarrei zu Unserer Lieben Frau und wurde fürmich zu einer lebensbestimmenden Figur. Im vorkonziliaren Weihrauchnebel der spätenFünfzigerjahre hangelte ich mich als sein Ministrant von Mai- zuRosenkranzandachten, von Früh- zu Spätmessen und von Kirchweihfesten zu Fronleichnamsprozessionen. Offenbar konnte ich den Hals nicht vollkriegen, denn ichfing an, zu Hause von Ohrensesseln aus zu predigen undhuldvoll profane Dinge wie meinen kleinen Bruder zu segnen. ZuWundern hat es leider nicht gereicht.

Meine Kindheit war friedlich. Ichkann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern sich jemalsgestritten hätten, und die schlesische Sippschaft umgab uns wie einewohlige Plazenta. Onkel Jakob, der Apotheker, Tante Marianne, eine Freundin meiner Mutter, unter den Schlesiern als Ostpreußin nur geduldet, und Onkel Robert, Muttis klapperdürrerCousin, der einen Job als Architekt suchte – sie alle hocktenausgehungert bei uns in der Küche. Meine Mutter kochte ständig,um den Nachholbedarf zu decken: »Wir hatten ja alle nüschtzu fressen!«

Eher selten war Konrad, Onkel Roberts Bruder, zuBesuch. Er weckte bei mir früh das Fernweh, denn erarbeitete in der Deutschen Botschaft in Bagdad; in meiner Fantasiewar er Geheimagent. Für meine Spießigkeit sorgten die Schwestern vonOnkel Hans: Tilla, Minke und Grete. Alle drei blieben zeitihres Lebens unverheiratet, wurden also zu dem, was man damals»alte Jungfern« nannte. Sie verwöhnten mich mit Russisch Brot odermit Marzipan, das ich hasste, aber aus Höflichkeit schluckte. Ander Wand ihrer Dreizimmerwohnung hing ein gesticktes Bild mit dem Satz:»Glücke kennt man nicht, drinnen man geboren, Glücke kennt manerst, wenn man es verloren.«

Um nicht schon jetzt der Verdrängungsgefahrzu erliegen, muss ich an dieser Stelle die beiden frühkindlichenPsychoschocks einfügen, von denen mich einer ausgerechnet bei den frommenSchwestern ereilte. In ihremKleinen Brockhaussuchte und fand ich immerwieder unter J wie »Jüngstes Gericht« ein Bild von LucasCranach dem Älteren, in dem ein schnabelbewehrtes Ungeheuer einen armenSünder in einen Henkelkorb packte, um ihn ins ewigeHöllenfeuer zu transportieren. Vielleicht stand es im Lexikon auch unterH wie Hölle, ich weiß es nicht mehr genau, abermeine Angst vor einer solchen Zwangsverschleppung hat sich bis heutenicht ganz gelegt.

Mein zweites frühkindliches Trauma wurde durch einen pädagogischen Missgriff der Ordensschwestern hervorgerufen, zu denen ich im Caritashaus in den Kindergarten ging. Derbei Katholiken alleingültige Nikolaus mit seiner hohen Mitra war einstder gütige katholische Bischof von Myra gewesen und in seinemprächtigen Ornat ohne Schrecken für uns. Deswegen stellte man ihmeinen furchterregenden, zerlumpten Gesellen zur Seite, der bei uns zuHause Knecht Ruprecht hieß, in Oberfranken aber als Krampus unterwegswar. Diesem »Grambus« – so wird das in Kulmbach ausgesprochen, mitrollendem »r« und weichem »b« – hatten die unsensiblen Nonnen einenSack umgehängt, aus dem ein kleines Bein ragte. Das Schicksaldes »verschleppten« Kindes hat mich über Jahre in meinen Träumenverfolgt. Ich wusste nicht, ob ich es in der Hölle,im Fegefeuer oder im ewigen Eis vermuten musste – im Himmel(und nur dort war man glücklich, wenn man sich nichtzu Hause befand) war das arme Wesen auf jeden Fallnicht.

Das war’s dann auch an frühen Schockerfahrungen. Gut, einmal habeich meinen Vater nach einem Umzug des Schützenvereins im Vollrauschauf dem Sofa liegen sehen, aber das zählt nicht, ichwurde sofort aus dem Zimmer eskortiert, als läge dort einMordopfer auf der Bahre.

Ich wuchs in einer behüteten Sorglosigkeit auf,die mich heute noch anspringt, wenn ich die Fotoalben meinerKindheit durchblättere. Ich gehöre zur letzten Generation, die in Schwarz-Weißgroß geworden ist. Farbfotos von mir existieren erst ab meinerPubertät, und es gibt nur eine wackelige Filmaufnahme vom Richtfestunseres neuen Hauses am Galgenberg. Meine Mutter frisch vom Friseur,mein Vater als Bauherr im feinen Zwirn, der über demBauch spannt. Ich bin zehn Sekunden im Bild und versteckemich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben vorder Kamera.

Deutlich erinnere ich mich auch an ein Fotoalbum, dasleider irgendwann verloren ging. Die Pappe war schwarz, die Fotos stecktenin Klarsichtecken. Meine Tante Hildegard hatte in Schönschrift mit einemweißen Stift launige Kommentare daruntergemalt. Es gab darin einekleine Fotoserie mit mir im Freibad, wo man mich frühzum Helden stilisiert: Mein erster, furchtsamer Schritt ins kühle Nassist noch mit »Brrr … ist das kalt« untertitelt, aber dannfolgt sofort ein furchtloses: »Aber forsch hinein!«, und man glaubtes nicht – ich stehe bereits bis zum Bauch imWasser!

Auf allen Fotos meiner Kindheit sieht man Menschen, die lachen.Was bei anderen eine Sonntagslaune gewesen sein mag, bestimmte beiuns den Alltag. Meine Mutter lacht meinen Vater an, meinVater lächelt milde zurück und sieht dabei wie alle Männerseiner Generation älter aus, als er ist. Ich lache sowieso,grundsätzlich und überall. Zu etwas anderem hatte ich auch keinenGrund. Alles wurde aus dem Weg geräumt, was mein kindlichesGlück hätte gefährden können. Das ging so weit, dass manden Lesezirkel aus dem Wartezimmer entfernte, wenn ich in derAnwaltskanzlei meines Vaters auftauchte. Eine Mordgeschichte in derQuickoderder Ansatz eines Busens in derNeuen Revuehätten bei mirja frühkindliche Spätschäden auslösen können, also weg damit. Vielleicht wurdeda zu viel des Guten getan, aber ich habe indieser Zeit wohl ein solches Übermaß an Lebensvertrauen entwickelt, dassich heute noch davon zehren kann.

Mein Vater hat mir beigebracht,auf Menschen zuzugehen; manchmal habe ich das wohl übertrieben. Warumich dem Kinderbuchautor Otfried Preußler mit sieben Jahren einen Briefschrieb, in dem ich mich altklug für sein KinderbuchDer kleine Wassermannbedankte, ist mir heute schleierhaft. Aber ich verfasste den Brief im Krankenbett nach einer Mandeloperation undhatte wohl von der Strickliesel die Schnauze voll, die mirirgendeine Tante ins Spital gebracht hatte. Dass ich dort strickendim Bett gelegen haben muss, ist mir heute noch peinlich.

Meine Mutter stärkte unser Selbstvertrauen, indem sie immer wieder betonte:»Ihr müsst euch vor niemandem verstecken«, und mein Vater erklärtemir früh seine pädagogischen Absichten: »Ich kann dich auf denrichtigen Weg stellen. Gehen musst du ihn allein.« An dieserhäuslichen Harmonie – und an nichts anderes kann ich mich erinnern –kommen mir heute manchmal leise Zweifel. Kann es so etwasüberhaupt geben? Ist das eine späte Verklärung früher Missverständnisse?

Wir pflegtendas überkommene Familienbild der Fünfzigerjahre: Der Vati ging ins Büro,die Mutti war für Kinder und Haushalt zuständig, und wirhatten eine Hausangestellte, Rosemarie, weshalb meine Mutter wahrscheinlich keine größerenAufstände gegen ihre eigene »missliche« Lage veranstaltete (die sie nachmeiner Beobachtung auch durchaus nicht als verzweifelt empfand). Nach demfrühen Tod meines Vaters wurde ein paar Gänge zurückgeschaltet, meineMutter fing an, »günstig« zu kaufen, und der Job desDienstmädchens ging an mich. Aber auf die Idee, dass meineMutter arbeiten gehen müsste, kam keiner. Sie war immer da,wenn wir sie brauchten, und leider auch, wenn wir sieüberhaupt nicht brauchten. Mutti war omnipräsent.

Ich kannte ein anderes Familienmodellnur von den Kindern, die in einer Siedlung der Arbeiterwohlfahrtin der Stettiner Straße gleich um die Ecke lebten.Während ich schon mit Penatencreme am Hintern im Bett lag,fuhren die Ständners und die Weisflogs noch mit scheppernden Seifenkistenden Galgenberg hinunter oder bauten sich Burgen in den riesigenKastanienbäumen, die ihn säumten. Tagsüber hing ihnen der Hausschlüssel umden Hals, damit sie in die Wohnung konnten, während beideEltern in der Fabrik arbeiteten, und am Abend mussten sienicht ins Bett. Um beides beneidete ich sie.

Mein Vater warzwanzig Jahre älter als meine Mutter. War sie das Dummchenmit dem Vaterkomplex? Nichts, was ich in späteren Jahren mitihr erlebt habe, spricht dafür. Hat sie die Rolle gespielt,die für Frauen jener Zeit im Drehbuch stand? Zu leidenschien sie nicht an diesen furchtbaren drei Ks: Kinder, Küche,Kirche, sie hat sie täglich genussvoll durchbuchstabiert. Mir ist einbezeichnender Satz von ihr in Erinnerung: »Der Vati hat niegewusst, wo die Kaffeelöffel sind!« Sie meinte das als Komplimentfür ihn und sich selbst. Es gab keinen Anlass fürmeinen Vater, die Kaffeelöffel zu suchen, weil sie sie bereitsdorthin gelegt hatte, wo er sie brauchen würde; er hatteschließlich wichtigere Dinge im Kopf. Würde diesen Satz heute meineFrau über mich sagen, hätten wir beide etwas falsch gemacht.Damals ging er in Ordnung, so wie vieles in Ordnungging, was heute gar nicht mehr geht.

Jedes Mal, wenn ichan den Selleriestücken herumwürgte, die in der Graupensuppe schwammen, mussteich mir anhören: »Ihr habt eben nicht gehungert.« Auf demDachboden stand als Denkmal der Entbehrung noch die Rübenpresse, unddauernd war von der »schweren Zeit« die Rede. Erst späterwurde mir klar, was mir Helmut Kohls »Gnade der spätenGeburt« erspart hatte. Ich entstamme einer Generation, wie sie esin Deutschland nicht oft gegeben hat: Wir sind sechzig geworden,ohne einen Krieg im eigenen Land erlebt zu haben.

Undich komme aus der tiefsten Provinz. Kulmbach, in Nordoberfranken weitabvon jeder Großstadt gelegen, war, solange ich dort gelebt habe,Zonenrandgebiet; bei Sonntagsausflügen geriet man immer wieder in den Sichtbereichdes Stacheldrahtes. Für uns waren die Grenzsoldaten, die auf ihrenWachtürmen ständig durch ihre Ferngläser glotzten, interessante Vertreter einer fremden Macht. An jedem 17. Juni, dem Tagder deutschen Einheit, standen wir, als Schulklasse geschlossen angetreten, vordem Kriegerdenkmal im Stadtpark und gedachten pflichtschuldig unserer »Brüder undSchwestern hinter dem Eisernen Vorhang«. Die von Provinzpolitikern heruntergeleiertenSonntagsreden – keiner glaubte damals an eine Wiedervereinigung – wurden nur dadurchspannender, dass man dabei einer Fackel, die man in derHand hielt, beim Abbrennen zuschauen konnte. Zu Weihnachten stellten wir,weil sich das gehörte, für die Menschen in der ZoneKerzen in die Fenster, obwohl sie das hinter ihrem EisernenVorhang gar nicht sehen konnten. Meine Mutter fand die Sachemit den Kerzen eher bedenklich, weil sie befürchtete, das Hauskönne in Flammen aufgehen.

Ich kann mich nur an verschneite Weihnachtstageerinnern – ein Eindruck, der keiner Statistik standhält, aber ich lassees mir trotzdem nicht nehmen: Im Winter hat’s zuverlässig geschneit,und im Sommer war immer Badewetter. Das Kulmbacher Schwimmbad, sowie ich es von früher in Erinnerung habe, ist heutenoch ein Fluchtort für meine Fantasie, an den ich michgedanklich zurückziehe, wenn ich mich von der Wirklichkeit bedrängt fühle.Wenn man entlang der Flutmulde mit dem Fahrrad – damals meineinziges Fortbewegungsmittel – dorthin fuhr, war schon von fern das dumpfeBrausen eines Wehrs zu hören; denn das Freibad lag amWeißen Main, der an dieser Stelle gestaut war. Das Geräuschniederprasselnden Wassers vermischte sich beim Näherkommen mit dem Stimmengewirr lärmenderKinder und dem Plumpsen vom Sprungturm fallender Körper. In meinerErinnerung ist das heute noch ein symphonisches Klangerlebnis. Wann immerich will, höre ich das Trampeln nackter Füße auf denhölzernen Lattenrosten, die das Becken einrahmten, und habe das Gemischaus Sonnenöl, Chlor und Schweiß in der Nase.

Diese jederzeit abrufbarenErlebnisfetzen habe ich im Ordner »Heimat« mental abgeheftet. Wenn ichheute im Flugzeug sitze und nicht mehr genau weiß, woherich komme und wohin ich will, dann rufe ich solcheErinnerungen ab: das »Transeamus« des schlesischen Komponisten Joseph Ignaz Schnabel,das Herr Krömer – ein Mitarbeiter des Kulmbacher Arbeitsamtes und begabterBass – jedes Jahr zu Weihnachten im Hochamt sang und dabeidie Damen des Kirchenchores mit ihrem »Glohohohohooria« abhängte. Den Geruchin der Sauermannschen Fleisch- und Wurstfabrik, in der ich inden Ferien arbeitete. Ich steckte dort Schaschlik auf Spieße undhabe mich vor den Nierenstücken derart geekelt, dass ich sieeinfach weggelassen habe. Meine Schaschliks waren hochwertiger als die anderen,aber abends musste ich heimlich eine Wanne voller Nieren entsorgen.

DieseDNAeiner oberfränkischen Kleinstadt ist ein Teil von dem,was mich ausmacht, und sie wird es auch immer bleiben.Es wäre ein Armutszeugnis, wenn ich inzwischen nichts dazugelernt hätte,aber ich behaupte ernsthaft, dass damals ein Koordinatensystem geschaffen wurde,auf dem ich seitdem die senkrechte Achse nur noch inverschiedenen Richtungen hin- und hergeschoben habe. Wahrscheinlich habe ich michmit diesem Bild aus der Geometrie verhoben – denn wenn icheine Form von Bildung besitze, dann ist es keine naturwissenschaftliche,sondern eine humanistische. Und eine solche schließt alle mathematischen Kenntnisseaus, die über das kleine Einmaleins hinausgehen.

Ich erinnere mich sogarnoch an entsprechende Diskussionen in meinem Elternhaus. Es gab aufdem Kulmbacher Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium, das erst während meiner Schulzeit den Namendes fränkischen Hohenzollerngrafen erhielt, einen naturwissenschaftlichen und einen humanistischen Zweig.Während jeder vernünftige Mensch die Tatsache, dass man auf dem»Realgymnasium« Englisch und Französisch lernen würde, zur Grundlage einer realitätsnahenEntscheidung gemacht hätte, war mein Vater anderer Meinung. Ich binihm heute noch dankbar für diesen Anachronismus und teile mitallen Humanisten aus dieser Epoche eine durch nichts begründete Arroganz.Man löst die Probleme des Lebenssine ira et studio, also ohneZorn und Eifer, benutzt komplizierte Fremdworte, die man auf ihrenlateinischen oder griechischen Ursprung zurückzuführen weiß, und vermittelt unaufhörlich denEindruck, sich die Gedankentiefe eines Sokrates und die Redekunst einesCicero auf dem schulischen Dienstweg ganz nebenbei erworben zu haben.

Allerdings war der Pfad zum humanistischen Abitur damals noch ein schmerzlicher – einevia dolorosa, wie der Lateiner sagt. Zum großen Latinum mit neun JahrenLatein kam das große Graecum mit sechs Jahren Altgriechisch. Zwischendurchgeriet ich ins Schleudern, da ich durch wiederholtes Sitzenbleiben indie eine oder andere Reform des schulischen Systems schlitterteund dadurch eine sehr eigenwillige Laufbahn nahm.

Aber der Reihe nach.Neben der häuslichen Idylle und der provinziellen Umgebung war auchmeine Schulzeit im unaufgeklärten, unaufgeregten Lehrbetrieb der Sechzigerjahre eine Wanderungdurch arkadische Landschaften, trotz einer erschreckenden Erkenntnis, die mir erstsehr viel später gekommen ist. Es geht gar nicht anders:Mein gesamter Lehrkörper hat seine Jugend und Ausbildung in derNazizeit hinter sich gebracht. Nicht, dass mir oder uns daszu dieser Zeit ins Bewusstsein gedrungen wäre. Aber die kauzigenälteren Herren, die damals Mitte bis Ende fünfzig waren, müssenan der Front, in der Hitlerjugend, in derSAoderim günstigsten Fall beim Sanitätsdienst das Dritte Reich durch- odermitgemacht haben. Es hat sich zumindest keiner von ihnen alsWiderstandskämpfer geoutet.

Das Kriegsende war bei meiner Aufnahmeprüfung ins Gymnasiumgerade mal fünfzehn Jahre her. Ich bin aus jener Generation,die in der Schule Hannibals strategische Leistungen im Zweiten PunischenKrieg wesentlich ausführlicher im Lehrplan stehen hatte als Hitlers verbrecherischeFeldzüge. Die Hermannsschlacht im Teutoburger Wald, im neunten Jahre desHerrn, wurde in Geschichte ausführlich besprochen, Stalingrad nicht. Wollte dieVätergeneration sich aus der Verantwortung schleichen? Wollte man denKindern das Trauma und sich selbst jede Form von Eingeständnisersparen? Ich habe diese Fragen weder meinen Lehrern noch meinenEltern gestellt.

Meine Mutter war bei der Kapitulation vierundzwanzig Jahre altund hatte den Krieg als Lazarettschwester miterlebt. Ihre Erzählungen voneitrigen Verbänden, die sie aufschneiden musste, wenn die Verwundeten zerschossenvon der Front heimkamen, waren für uns Halbwüchsige, die wirgerade die Beatles entdeckten, das Signal, auf Durchzug zu stellen.Heute schäme ich mich dafür, aber damals war da nichtder Ansatz eines Problembewusstseins. Mein Vater war Jahrgang 1902, hattealso als Jugendlicher den Ersten Weltkrieg erlebt und war einerder jungen Männer, die gerade ins Leben treten wollten, alsder Kriegswahn erneut begann. Hat er mitgemacht? War er Opfereines mörderischen Systems oder war er Täter? Fast muss ichin diesem Fall von der Gnade des frühen Todes sprechen,denn als ich alt genug war, ihm diese Fragen zustellen, hat er nicht mehr gelebt. Ich gab mich gernmit den Beschwichtigungen meiner Mutter zufrieden, nach denen mein Vaternatürlich kein Nazi war: Er hatte erst in einem Kosakenregimentgedient, was auch immer das gewesen sein mag, und wurdespäter als Lastwagenfahrer eingesetzt, weil er eine Fahrerlaubnis für Traktorenund Zugmaschinen hatte. Das Wort »Führerschein« habe ich mirgerade verkniffen.

Es ist mir heute selbst ein Rätsel, warum ichdie zeitliche Nähe zu dieser dunklen Epoche nie als Auftragbegriffen habe, Fragen zu stellen. Muss ich mir deshalb vorwerfen,ein unpolitischer Mensch zu sein? Denn so wenig ich meinenLehrern eine mögliche, wenn nicht sogar wahrscheinliche Nazivergangenheit vorwarf, sowenig roch ich an ihnen den »Muff von tausend Jahren«,der angeblich unter ihren Talaren hing. Die Außerparlamentarische Opposition erhobgerade ihr langhaariges Haupt; es gab sie auch in Kulmbach,aber ich wusste nichts mit ihr und sie nichts mitmir anzufangen.

Lieber legte ich mir eine Mao-Bibel zu und auchgleich noch das optisch ähnlich aufgemachte Bändchen mit denWorten des Vorsitzenden Heinrich, eine Verarsche des an Alzheimer erkrankten Bundespräsidenten Heinrich Lübke. Von dieser Krankheit wusste mandamals noch nicht viel und lachte den ersten Mann imStaate aus, weil er auf dem Marktplatz von Helmstedt standund ihm bei der Begrüßung der Bürger der Name desOrtes nicht mehr einfiel. Dass er bei einem Staatsbesuch inAfrika auch die »lieben Neger« begrüßte, ist zwar eine unfrommeLegende, aber dass »die Leute dort auch mal lernen müssen,dass sie sauber werden«, hat er leider wirklich gesagt. Wirfanden das lustig, und ich mochte das grüne Büchlein mitden Lübke-Aussetzern mehr als die rote Mao-Bibel. In meiner Klassewar damals auch ein Trotzkist. Aber was immer das war,es schien ihm bei den Mädchen keinen großen Vorteil zuverschaffen.

Nun wird mich der Verdacht des Lesers treffen, dass ichnicht nur unpolitisch, sondern schlichtweg oberflächlich bin. Es wäre hilfreich,könnte ich zu meiner Ehrenrettung anführen, dass ich eben einTräumer war, ein weltentrücktes Seelchen, das tief betrübt dieLeiden des jungen Werthergelesen hätte. Aber nichts dergleichen. Während der optimistische Deutschlehrer JosefHeim uns eine Interpretation von KafkasSchlossabnötigte, an demschon ganze Generationen von Germanisten gescheitert sind, begnügte ich michin meiner Freizeit mit einer Form von Literatur, die ichnicht nur verstand, sondern im Notfall auch hätte selbst schreibenkönnen.

»Schmutz und Schund«, zürnte meine Mutter jedes Mal, wenn siewieder eines der rot-schwarzenJerry-Cotton-Hefte aus einem Versteck zogoder einenKommissar Xin meiner Schultasche fand. »Groschenhefte«, stieß sieangewidert hervor, während sie diese in Fetzen riss – was michnicht nur jedes Mal 70 Pfennige kostete, sondern auch meineKombinationsgabe förderte, denn nun musste ich den Kriminalfall selbst lösen.Ich gab den braven Sohn, zeigte mich einsichtig und versprach,anJerry Cottonkeinen Pfennig mehr zu verschwenden. Zur Abwechslung lasich dann eben die Abenteuer derSchwarzen Fledermaus, in denensich ein blinder, aber heimlich längst wieder sehender Anwalt derNew Yorker Verbrecherszene annahm, wobei er eine Fledermausmaske trug. Dasser ein billiges Batman-Plagiat war, wurde mir erst Jahre späterklar; das Phantom aus Gotham hatte es damals noch nichtbis nach Kulmbach geschafft.

Comics interessierten mich nicht, ich reiste mitKarl May durchs Wilde Kurdistan oder ins Land der Apatschen.Die Bilder zu den Abenteuern meiner Helden malte ich mirim Kopf aus, und der internationale Kult um Superman undCo. blieb mir fremd. Der einzige Comic mit internationalem Flair,den ich kannte, war Tarzan. Ansonsten gab es mit Falk und Sigurd zwar ein paar edle deutsche Comic-Ritter, dieallerdings mit ihren Pferden (»Ho, Brauner«) oder Feinden (»Nimm dies!«)nur relativ kurze Dialoge pflegten und zu Selbstgesprächen neigten(»Himmel … ich bin geblendet!«).

Was meine Mutter in diesen Machwerken anGewaltverherrlichung und sittlicher Verrohung vermutete, entsprach nicht ansatzweise ihren Befürchtungen.Es waren moralinsaure Schwarz-Weiß-Geschichten, in denen es meist einOpfer, einen Täter und ungefähr drei Verdächtige gab – mehr hättendie Fans dieser Literaturgattung geistig gar nicht verkraftet. Am Endesiegte das Gute, und dem chronisch überlasteten Vertreter des Rechts –sei er Privatdetektiv,FBI-Agent oder scheinblinder Anwalt – blieb nie dieZeit, sich um die schmachtenden Frauen am Wegesrand zu kümmern.

Mitmeiner literarischen Grundausstattung made in Kulmbach bin ich ganz gutüber die Runden gekommen. Ich hatte nie den Ehrgeiz, mitDostojewski der ganz großen Frage nach Schuld und Sühne nachzugehenoder mit Nietzsche das Elend der eigenen Existenz auszuloten. Ichwar immer, mit Mörike, ein Mann der Mitte: »Herr, schicke,was du willst, / ein Liebes oder Leides; / ichbin vergnügt, dass beides / aus deinen Händen quillt. /Wollest mit Freuden / und wollest mit Leiden / michnicht überschütten, / doch in der Mitten / liegt holdesBescheiden.«

Wenn ich mich einer Figur aus dem großen Welttheater verbundenfühle, dann entstammt sie nicht den Dramen Shakespeares oder derGedankenwelt eines deutschen Dichterfürsten. Es wäre ein Fabelwesen aus demKopf von Emanuel Schikaneder, der das Libretto für MozartsZauberflöteverfasst hat. Dem Vogelfänger Papageno habe ich mich verbunden gefühlt, seit ichihm mit siebzehn im Landestheater Coburg zum ersten Mal begegnete.Sein schlichtes Lebensmotto »Stets lustig, heißa, hopsassa« ist kein schlechtes.Dagegen war mir Tamino, dieser alte Streber und angestrengte Tenor,der sich durch diverse Prüfungen quält, um am Ende inden Besitz der Weisheit zu gelangen, immer ein Gräuel. WoPapageno – wie ich ein entspannter Bariton – entgegen der Götterweisung, dieKlappe zu halten, diese weiterhin munter aufreißt, um nach Speis’und Trank zu rufen, schickt Tamino sich schweigend in seinLos. Der »Weisheitslehre« gilt sein Streben, während sich der Vogelfängernur das wünscht, was ich auch wollte: »ein Mädchen oderWeibchen«.

Mädchen oder Weibchen konnte man in Kulmbach am besten miteinem orangefarbenen Plastikbomber der MarkeNSUPrinz auf sich aufmerksammachen; ein eigenes Auto hatte in meiner Klasse allerdings nurdie Tochter des Zahnarztes. Es handelte sich beim Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium zwarum eine Knabenschule, jedoch waren einzelne humanistische Jungfrauen als Vestalinnenzugelassen. In meiner Klasse waren es drei: Ilse, Elke, undspäter kam die sehr ansehnliche Zahnarzttochter Dagmar dazu. Die anderenDamen blieben im »Lyzeum« unter sich, was bereits die fortschrittlicheBezeichnung der ehemaligen höheren Töchterschule war.

Mein Schulweg war gegenläufig zudem der Oberschülerinnen und ich dadurch täglich auf Brautschau. Diehöheren Töchter waren mir zu wohlerzogen, es zog mich eherzu Fleischfachverkäuferinnen und Friseusen. Meine Mutter sah das mit Sorge,und ich tat ihr deshalb den Gefallen, wenigstens öffentlich Anstandund Würde zu zeigen. So führte ich beim Abschlussball meinesTanzkurses wunschgemäß die Tochter des Krankenhaus-Chefarztes am Arm, aber verknallthabe ich mich dann doch in eine Friseuse. Ich erwähntedies meiner Mutter gegenüber nicht und Ihnen gegenüber nur, weilich den entsprechenden Familienanschluss heute noch für bemerkenswert halte.

Brigitte wohntein Höferänger, was nicht die feinste Ecke Kulmbachs war. Mannannte sie dort »Gittla«. Ihr Vater war Maurer, und erbot mir bei Hausbesuchen Bier an – ein Getränk, das beiuns zu Hause wenn überhaupt nur aus Gläsern getrunken wurde.Brigittes Vater schnalzte routiniert den Bügel vom Kopf der Flascheund gluckerte das Bier direkt aus der Pulle weg. Kulmbachwar zu dieser Zeit noch die »Weltstadt des Biers«, undder Fachmann trank Reichelbräu. Gittlas Vater war einer.

Nach der zweitenFlasche griff er zum Akkordeon. Auch das war ein fürmich neues Instrument. Ich ging bei Frau Noll zur Klavierstunde,und zu Weihnachten, wenn meine Mutter am Piano saß, übernahmich die Blockflöte. Soweit ich mich erinnere, spielte der Maurerbesser Akkordeon als meine Mutter Klavier und definitiv besser alsich Blockflöte. Wenn er leicht beschwipst eine Akkordeonfassung des »Klarinettenmuckl«hinlegte, war das für mich eine virtuose Vorstellung. Zum einen,weil es gut klang, zum anderen, weil er nicht inGittlas Zimmer auftauchen würde, solange er unten die Ziehharmonika quetschte.Trotz des musikalischen Vaters hat die Sache nicht lange gehalten,ich wandte mich kurz darauf einer rothaarigen Metzgereiangestellten zu, dieMona hieß. Um Mona zu verschleiern, erzählte ich meiner Muttervon der reizenden Friseuse. Gittla hat ihr dann jahrelang dieHaare gemacht.

Ich hatte nichts, was Mädchen hätte beeindrucken können. KeinAuto, nicht mal ein Moped – und Letzteres galt zu jenerZeit als nicht zu unterschätzendes Statussymbol. Das lag daran, dassunserer Familie relativ früh der Ernährer und damit auch unserkomfortabler Mittelklassewohlstand weggebrochen war. Mein Vater hatte sich in einemvornehmen Bürgerhaus in der Langgasse 6 eine gutgehende Anwaltskanzlei aufgebaut,war zum Stolz meiner Mutter auch am Landgericht in Bayreuthzugelassen und saß außerdem als Mitglied derCSU-Fraktion imStadtrat. Ein geachteter und gefragter Mann also – was nicht verhindernkonnte, dass ihm die Ärzte eines Tages eine furchtbare Diagnosestellten: Bauchspeicheldrüsenkrebs.

So wurde ich mit zwölf Jahren hilfloser Zeuge eineszweijährigen Martyriums. Mein Vater war jünger, als ich es heutebin, als ihm zwei Drittel seines Magens entfernt wurden. Alsdie Metastasen nach einem Jahr wiederkehrten, wusste meine Mutter, dasses keine Rettung gab. Ich war dreizehn, als sie michin die Arme nahm und schluchzte: »Der Vati wird sterben.«Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ichnicht wusste, was ich sagen sollte. Es war schon deswegennicht einfach für mich, mit dieser Situation umzugehen, weil ichmich mit einschneidenden Änderungen in meinem Leben schwertue. Dasgilt bis heute. Ich will, dass alles in geordneten Bahnenverläuft – und zwar möglichst »normal«, wie bei anderen Leuten auch.

Großvätersterben. Väter führen die Braut ihres Sohnes zum Altar undentschlafen irgendwann als alte Männer friedlich im Kreise ihrer Enkelund Urenkel. So hatte ich mir das vorgestellt, wenn ichjeden Abend die Hände gefaltet und gebetet hatte: »Die Elternmein empfehl ich dir, behüt, o lieber Gott, sie mir!«Ich liebte meinen Vater und rätselte, warum uns der liebeGott das antat, aber ich kam nicht auf die Idee,ihn dafür zu hassen, dass er mir den Vater nahm.Der übrigens auch nicht. Irgendjemand brachte ihm geweihtes Wasser ausLourdes, und ich sehe ihn noch heute vor mir, wieer kurz vor seinem Tod mit großem Ernst das Fläschchenleerte. Doch das Wunder blieb aus. Wir standen alle anseinem Bett, als er starb. Sein letzter Satz war: »Haltetalle fest zusammen.«

PARADISE LOST

The Herd

Als der Sarg mitmeinem Vater aus dem Haus getragen wurde, hatten sich dieRollen in der Familie verändert. Meine Mutter hielt nicht mehrmich an der Hand, sondern ich hielt die Hand meinerMutter. Sie war zu diesem Zeitpunkt knapp über vierzig, undes hat nach meinem Vater keinen Mann mehr in ihremLeben gegeben. Sie verbrachte es damit, mich und meine jüngerenGeschwister Christoph und Raphaela durch Schule und Ausbildung zu schubsen.

Meinekleine Schwester wurde von Mutti »mein Lichtblick« genannt. Wir Söhnetrugen wenig dazu bei, uns Kosenamen zu erwerben. Die einzigeStütze meiner Mutter war Onkel Hans – nicht nur als offiziellerTestamentsvollstrecker, sondern auch als ständiges Ziel ihrer Klagen. Der armeMann erschien jeden Freitagnachmittag bei uns, nachdem er sich zuvorin der anderen Haushälfte, in der seine Schwestern lebten, dasauch nicht gerade muntere Gezwitscher der drei alten Jungfern angehörthatte.

Der Kaplan war inzwischen zum Studienrat befördert worden: Er unterrichtetein Kronach am Kaspar-Zeuß-Gymnasium und hatte zusätzlich – vielleicht als Fluchtpunktvor den diversen Klageweibern – eine Pfarrei im tiefsten Frankenwald übernommen.Besser als dort kann man sich nirgends auf der Weltverstecken. Ohne lügen zu müssen, konnte er zwischen Oktober undMärz jederzeit behaupten, eingeschneit zu sein. Aus diesem Kaff brachteer in regelmäßigen Abständen Kollektionen aus einer kirchlichen Kleidersammlung mit.Und während sich meine Klassenkollegen in Bamberg beim Hertie Schlaghosenund Beatstiefel besorgten, klaubte ich mir aus trostlosen Pappkartons irgendwelcheKleidungsstücke, die anderen nicht mehr gut genug gewesen waren.

Ich kombinierteden Kram mit ein paar Teilen, die ich mir hatteleisten können, und tat so, als sei ich modisch nichthinterher, sondern voraus. In der Kleinstadt und mit meiner Klappeging das. In München wäre ich ein Clown gewesen, inKulmbach war ich ein Exot. Auf eine russische Pelzmütze, dieich bei einem Besuch bei Onkel Horst und Tante Miain derDDRzu einem guten Wechselkurs erworben hatte, steckteich mir einen Sowjetstern, der Marx und Lenin Schulter anSchulter zeigte. Mit einem wadenlangen, engen Mantel mit Pelzkragen sahich aus wie ein Statist ausDoktor Schiwago.

Weil es fürs Mopednicht reichte, gab ich keine Ruhe, bis ich ein Vélosolexaufgetrieben hatte – ein Fahrrad mit Hilfsmotor, das in Paris jederTeenager besaß, das aber in der oberfränkischen Provinz noch keinMensch gesehen hatte. Ich kannte es aus der französischen MusikzeitschriftSalut les copains, die es nur am Kulmbacher Bahnhofskiosk gab – genauein Exemplar, und wenn ich es nicht kaufte, kaufte eskeiner. Genauso war es mit dem Vélosolex, das irgendein BayreutherFahrradhändler in Zahlung genommen hatte. Mein Freund Elmar Kiessling fuhrmich mit seinem Opel Kadett hin, und ich knatterte aufmeiner Neuerwerbung selig die 24 Kilometer nach Hause. Das Dingbewegte sich nur im Schneckentempo und bei Regen überhaupt nicht,weil die kleine Walze, die das Vorderrad antrieb, dann nurüber den nassen Reifen flutschte. Es regnete viel in Kulmbach,aber trotzdem saß ich meist schon im Trockenen, wenn dieanderen nass wurden.

Das galt auch im übertragenen Sinne. Ich hattekein Geld, kein Auto und eine modische Fantasie, mit derdie Wirklichkeit nicht Schritt halten konnte. Dass ich besonders hübschgewesen wäre, hat nicht mal meine Mutter behauptet. Das größteKompliment machte mir einmal ein Mädchen mit der Bemerkung, ichwürde aussehen wie Thomas Fritsch, wenn meine Nase kleiner undmeine Augen größer wären. Es ist also durchaus nicht so,als wären mir die Dinge in den Schoß und dieMädchen in die Arme gefallen. Aber ich hatte nie inmeinem Leben das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, auchnicht finanziell. Ich war es gewohnt, dass das Geld beiuns knapp war. Nur dass ich es manchmal eintreiben musste,passte mir nicht.

Wir hatten von meinem Vater den »Nießbrauch« fürein klappriges Fachwerkhaus am Kulmbacher Holzmarkt geerbt. Einmal im Jahrmusste ich dort die Zähler ablesen und den Mietern entsprechendeRechnungen schicken. Strom, Gas, Müllabfuhr: Der Ablese- und Abrechnungsprozess lagausschließlich in meiner Verantwortung. Schon beim ersten Versuch, die entsprechendenDaten einzusammeln, bildete ich mir allerdings ein, in diesem feuchtenund gruseligen Kellergewölbe eine Ratte gesehen zu haben. Von daan kam ich nicht mal mehr in die Nähe derunheimlichen schwarzen Kästen mit den rotierenden Zahlengruppen. Damit sich dieMieter aber nicht wegen überhöhter Rechnungen beschweren konnten – wodurch ichaufgeflogen wäre –, verlangte ich jedes Jahr ein bisschen weniger. MeineFantasierechnungen wurden nicht nur anstandslos beglichen, sondern ich wurde immerfreundlicher begrüßt, wenn ich mit Block und Taschenlampe zum »Ablesen«erschien (und dann unmittelbar hinter der Kellertür stehen blieb, umbis dreihundert zu zählen).

Auch wenn ich meiner frühen Verantwortung nichtimmer gerecht geworden bin: Ich bin heute froh, dass ichsie damals hatte. Ich bin von Natur aus faul undnicht zum Kämpfer geboren, und mit einem Vater, der’s »schonrichten« würde, hätte ich mich wahrscheinlich früh zurückgelehnt. Dazu ließes meine Mutter nicht kommen. Sie war von Natur ausungeduldig und neigte zur Nervosität. Die Sorge um meinen Vaterhatte bei ihr zu einem Diabetes geführt, unser Hausarzt sprachvon »Schockzucker«. Ich nahm das nicht ernst. Als mein Brudersich die nächste Maulschelle abholte, erklärte ich ihm, dass unsereMutter ab jetzt »im Schock zuckte«, und hatte gleich selbereine sitzen.

Die Ohrfeigen, die wir von ihr einsammelten, waren meistberechtigt; im Schnitt kamen wir dabei noch gut weg.

Mein Vaterneigte zwar zur Milde, aber er konnte es nicht leiden,wenn ich herumlamentierte oder mein Schicksal bejammerte: »Hör mir aufzu winseln«, sagte er dann jedes Mal. Nur einmal hater mich verhauen. Dabei kam sogar der rote Teppichklopfer ausPlastik zum Einsatz – mit vorheriger telefonischer Ansage aus dem Büro.Ich hatte eine Armbanduhr, die er mir gerade aus demNeckermann-Katalog bestellt hatte, gegen seine Anordnung zum Turnen mitgenommen. Natürlichwurde sie mir geklaut, nachdem ich vorher überall damit angegebenhatte. Es blieb die einzige körperliche Züchtigung, zu der sichmein Vater hat hinreißen lassen – was verwunderlich ist, denn ichwurde nicht nur beklaut, ich klaute auch selber; einmal redetemein Vater deswegen drei Tage nicht mit mir. Ich hatteeinen leichten Pistolenwahn und kaufte mir eine Plastikknarre nach deranderen. Die Dinger konnten nichts als knallen, aber ich warja als Geheimagent oderFBI-Beamter ständig im Einsatz. Dass ichden Spielzeugrevolver unter dem Nachttopf meiner kleinen Schwester versteckte, warkeine logistische Meisterleistung. Mein Vater fand ihn, und nach meinemGeständnis, das Geld dafür geklaut zu haben, bestrafte er michmit mehrtägigem Schweigen. Das sitzt mir bis heute in denKnochen.

Ich habe damals mit der illegalen Geldbeschaffung trotzdem nicht gleichaufgehört und legte die Beute jeweils in Kinokarten an. Regelmäßigentwich ich nachts über Balkon und Dachrinne zur Spätvorstellung insKino, glotzte dort aber nur Schwarz-Weiß-Streifen aus der SerieHammer House of Horror, italienische Billig-Bond-Imitationen und japanische Monsterfilme. Während ich also in geistigeEmigration ging, plante mein Bruder realistischer. Er hatte im Kellereine Schachtel versteckt, mit der man in Dschungel und Wüsteeine Woche überleben konnte. Sie enthielt unter anderem einen Angelhakenund ein paar Streichhölzer, deren Köpfe er mit Wachs überzogenhatte, damit sie auch noch brennen würden, falls er damiteinmal ins Wasser fallen sollte. Er war fest entschlossen, irgendwanndurchzubrennen und Seemann oder Cowboy zu werden, weil die vonConny Francis und Gitte in Schlagern besungen wurden. Nach gutemZureden ging er dann aber doch in ein Internat derBenediktiner im oberbayerischen Kloster Scheyern. Seinen ersten Verweis erhielt erdort, weil er Maria, die »Schutzfrau Bayerns«, unflätig zur »PutzfrauScheyerns« gemacht hatte. Und seinen zweiten, weil er einem verstorbenenMönch, der in der Klosterkirche aufgebahrt war, zum Rosenkranz nochein Sinalco-Fähnchen in die erkaltete Hand gedrückt hatte.

Als Nachwuchs einessaturierten Kleinstadtanwalts wären wir vielleicht zu verhätschelten Weicheiern geworden. Derraue Wind, der mir nach dem frühen Tod des Vatersins Gesicht wehte, und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, sehrfrüh auf eigenen Füßen zu stehen, hat wahrscheinlich in mirKräfte freigesetzt, die ich sonst gar nicht hätte entwickeln müssen.An eine depressive Reaktion kann ich mich jedenfalls nicht erinnern –vielleicht, weil mir mein Vater ein Familienmotto mit auf denWeg gegeben hatte: »Mit Gott fang an, mit Schalk hörauf, das ist der schönste Lebenslauf.« Außerdem hatte ich garkeine Zeit, in Trauerstarre zu verfallen, ich musste die Dingein die Hand nehmen. Ich war zu jung, um dieDramatik der Situation zu begreifen, und zu sehr Frohnatur, umden Kopf hängen zu lassen. Meine Mutter tat mir leid,und ich versuchte, sie aufzuheitern, statt selbst Trübsal zu blasen.Bis heute lösen traurige Menschen bei mir den Bespaßungsreflex aus.

Außerdemist mir eines erspart geblieben, was viele junge Männer ineinem gewissen Alter als Teil der natürlichen Entwicklung erleben: dieEntzauberung des eigenen Vaters, das Downgrading vom Hero der Kindheitzu einem ganz gewöhnlichen Menschen mit Makeln und Mängeln. Söhnebemerken irgendwann, dass die saubere Weste des geliebten Erzeugers sosauber gar nicht ist. Geschäftliche Unredlichkeiten, eheliche Untreue, charakterliche Defizite:Was dem Kind verborgen blieb, sieht der Heranwachsende mit gnadenloserSchärfe. Mein Vaterbild aber musste nie revidiert werden. Erinnerungen angemeinsame Urlaube, idyllische Momentaufnahmen aus der Kindheit und die schwärmerischenGeschichten meiner Mutter fügten sich zu einem Idealbild, das beianderen irgendwann von der Realität eingeholt wurde. So erzählte meineMutter ständig und unwidersprochen die Geschichte, dass »der Vati« inseiner sportlichen Blüte bei einem Wettschwimmen in Breslau den späterenBoxweltmeister Max Schmeling abgehängt hatte. Geboxt hat er aber wohlnicht gegen ihn.

Meine Söhne kann ich zu einem Vergleich nichtbemühen. Sie können nichts dafür, dass ich noch lebe, undich bin glücklich, dass ich sie habe groß werden sehen.Sie können nichts dafür, dass sie »Doch, genau der« antwortenmüssen, wenn sie in Deutschland ihren Nachnamen sagen. Sie sindtrotzdem keine verkorksten Promi-Kinder geworden, und ich bin stolz aufsie. In denUSA, wo sie aufgewachsen sind, müssensie ihren Namen erstens buchstabieren, und zweitens bringt es nichts.In die Versuchung, ein paar Euro oder Dollar zu klauen,sind sie auch nie gekommen, weil ich sie ihnen freiwilliggegeben habe; ich hielt nichts davon, »arm und unbekannt« zuspielen. Die hätten sich das ja doch alles zusammengegoogelt, undes wäre auch unsinnig gewesen, wenn ich die Rübenpresse aufbewahrthätte. Jeder ist nicht nur das Kind seiner Eltern, sondernauch das Kind seiner Zeit. Ich bin eins der Sechzigerjahre,und »Vati ist der Beste« war damals ein kitschiger Schlager.Bei vielen hat diese Platte schnell den einen oder anderenKratzer abbekommen. Bei mir nicht.

Wenn ich heute meine romantische Verhaftungin der Vergangenheit bemerke, muss ich mich natürlich fragen, obich es jemals geschafft habe, in der Gegenwart anzukommen – eswill ja keiner von gestern sein. Aber ich kehre immerdann dorthin zurück, wenn mir das Heute auf die Nervengeht. Den Schlaf raubt mir meine jeweilige Lage zwar selten,aber auch in Morpheus’ Armen bin ich überraschend häufig imGestern unterwegs. Ich träume von versemmelten Matheaufgaben und nicht bestandenenAbituren. Es gibt immer wieder Morgen, an denen ich micherst mühsam sortieren muss, um dann erleichtert festzustellen, dass ichnicht nur die Hürde der Reifeprüfung tatsächlich genommen habe, sonderninzwischen auch ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft bin. Ein sehrbekanntes noch dazu.

Mein erster dokumentierter öffentlicher Auftrittsort war der KulmbacherBahnhof, wo ich als Dreijähriger in einem damals modischen »Russenkittel«und mit einem Blumenstrauß bewaffnet Kriegsheimkehrer aus Russland begrüßte. Inwessen Namen und warum, hat mir nie jemand erzählt, undich selber kann mich nicht daran erinnern. Es gibt aberein niedliches Foto von diesem Ereignis.

Mein erster Bühnenauftritt im elegantenKulmbacher »Parkhaus« ist mir allerdings noch sehr gut im Gedächtnis:Bei der alljährlichen Weihnachtsfeier der Schlesier trug ich ein Rilke-Gedichtvor: »Es treibt der Wind im Winterwalde«. Ich muss elfoder zwölf gewesen sein, hatte meinen Kommunionanzug an, ging bereitsaufs Gymnasium, und mein Vater lebte noch. Mein Deutschlehrer, dermeinen Auftritt live erlebt hatte, war davon »angenehm enttäuscht« – einWiderspruch in sich, der vielleicht der Grund dafür ist, dassich mich bis heute nur über eindeutig gute Kritiken freuenkann.

Dieser Premiere im Kulmbacher »Parkhaus« verdanke ich die Erkenntnis, dassAuswendiglernen für mich nicht funktioniert. Die erste Strophe von RilkesWeihnachtsgedicht kann ich heute noch aufsagen, aber in der zweiten,in der die Tanne der einen Nacht der Herrlichkeit entgegenwächst,holperte es schon damals. Auf einer Bühne fühlte ich michdurchaus wohl, aber als mich später ein Mädchen, das mirgefiel, überredete, beimSommernachtstraumauf der Trebgaster Naturbühne mitzuwirken, ergriffich noch vor der ersten Probe die Flucht. Ich hättesie zwar in dem Stück küssen können, aber mir dafürzwei Stunden Text merken zu müssen, war mir die Sachenicht wert. Das war das letzte Mal in meinem Leben,dass ich es überhaupt versucht habe. Das Textlernen, nicht dasKüssen. Das hat mir Hanna aus Stadtsteinach auf einerBank gegenüber dem Kulmbacher Güterbahnhof beigebracht. Eigentlich konnte sie esselber nicht, und ich musste ihr vorher schwören, dass siedavon auf keinen Fall schwanger werden würde.

Erste öffentliche Erfolge feierteich bei den Auftritten unserer Pfadfindertruppe, die ein lustiger Kerlnamens Herbert Feistel inszenierte (er brachte es später tragischerweise nurzu einem Lehrstuhl für Nuklearmedizin). Ich galt als Imitations- undDialektwunder. Eine »Wetterkarte«, in der ich das gesamtdeutsche Klima indiversen Dialekten vortrug, wurde mein Markenzeichen. Mein Sächseln sorgte fürbesondere Heiterkeit, und es gab jedes Mal Zwischenapplaus, wenn ichdas »beschdändische Arbeidor- und Bauorn-Hoch von einem gabbidalisdischn Ausbeudor-Dief« bedrohtsah. Nur Onkel Horst und Tante Mia aus Holzhausen beiLeipzig fanden das nicht lustig.

Ich habe diese Fähigkeiten trainiert undausgebaut, wann immer ich ein Vorbild für meine Hausgebrauchsimitationen fand.Georg Kreislers »Telefonbuchpolka« mit Dutzenden unaussprechlicher böhmisch-tschechischer Namen kriegte ichgenauso perfekt hin wie Jürgen von Mangers Ruhrpottschwank von derzersägten Schwiegermutter. So wurde mir auf Geburtstagsfeiern befreundeter Familien oderauf Klassenfesten immerhin ein erster bescheidener Ruhm zuteil.

Das Unterhaltungsfernsehen spieltein den Sechzigern keine große Rolle, Castingshows und Supertalentwettbewerbe warennoch nicht erfunden. Die Leute guckten dieTages-und dieSportschau, und gut war’s. Wir selbst hatten nicht mal einenFernseher und klapperten die gesamte Nachbarschaft ab, um dortRin Tin Tin,LassieoderFuryglotzen zu können. Meine ersten Fernsehhelden waren also zwei Hunde und ein Pferd. Abendprogrammgab es selten, und wenn, dann bei den Tanten. TanteMinke konnte kein Blut und schon gar keine Toten sehen,deswegen fielen Krimis flach. Meine Mutter fand den Humor im»Ohnsorg Theater« und bei Willy Millowitsch »parterre« und kam nurzu Filmen mit dem Prädikat »Besonders wertvoll« mit.

Zum eigenenTV-Gerät kamen wir erst sehr spät und auf eigenartige Weise,aber dafür war es dann gleich ein Farbfernseher. Um dieHaushaltskasse aufzubessern, hatte meine Mutter die Wohnung im Souterrain – alsogut, es war eine Kellerwohnung – an einen jugoslawischen Gastarbeiter vermietet,der eines Tages unter Zurücklassung seines Fernsehapparates spurlos verschwand. Biszu seinem Wiederauftauchen stellten wir das Gerät bei uns auf,aber zu meiner großen Freude blieb der Mann verschollen. Aberauch in Farbe entdeckte ich niemanden wie mich, der Dialekteund Komiker imitierte – also gab es nur ein einziges Forum,in dem ich auf mich aufmerksam machen konnte: die Tageszeitung,die jeder Kulmbacher, der wissen wollte, was in Stadt undLand vor sich ging, beim Frühstück las: dieBayerische Rundschau.

Das warauch bei uns zu Hause neben dem Radio die wichtigsteInformationsquelle. Zeitungholen war meine Aufgabe. Wir lebten in einem rechtschmucken, aber keineswegs mondänen Zweifamilienhaus am Galgenberg 23. Um dieseetwas gruselige Adresse zu entschärfen, hatte mein Vater auf rechtgroßzügige Weise die fünfeinhalb Eichen gezählt, die das Haus zurStraße abgrenzten. Zwei davon hatten sich kurz über der Wurzelgeteilt, sodass sich Vati – er war immerhin Jurist – das Rechtherausnahm, unser Haus »Sieben Eichen« zu nennen und dies aufdem linken Torpfeiler mit kupfernen Buchstaben zu dokumentieren. Es warmir immer etwas peinlich, aus dem Küchenfenster zu beobachten, wiePassanten nachzählten und kopfschüttelnd weitergingen.

In denselben Torpfeiler war auch derBriefkasten eingelassen, in dem jeden Tag dieBayerische Rundschausteckte. Darinstand alles, was man wissen musste: von den Weltnachrichten über