19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Er ist eine Klasse für sich: Thomas Gottschalk. Für seinen spitzen und schlagfertigen Humor wird er vom Publikum geliebt – doch die Zeiten haben sich geändert. Was früher für Lacher sorgte, kann heute Empörung auslösen. Selbstkritisch und selbstironisch zugleich geht er der Frage nach, warum er sich heutzutage manchmal wie aus der Zeit gefallen vorkommt, und er versucht, die Regeln und Fallstricke unserer Gesellschaft zu verstehen: Was hat sich in seinen Augen verändert und warum? Wie kann man sich einen Weg durch das Dickicht an Geboten und Verboten bahnen, auf dem man sich selbst treu bleibt und zugleich anderen mit Respekt begegnet? Wie ticken die unterschiedlichen Generationen und wie kann man zu gegenseitigem Verständnis beitragen? Dafür hat Thomas Gottschalk in seinem Buch auch mit Generationenforscher Dr. Rüdiger Maas gesprochen.

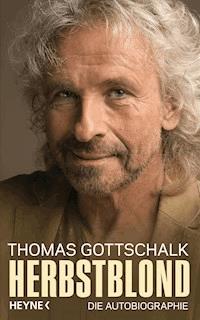

»Ungefiltert« ist nach seinen autobiografischen Bestsellern »Herbstblond« und »Herbstbunt« erneut eine sehr persönliche Bestandsaufnahme und zugleich ein Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang miteinander.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Er ist eine Klasse für sich: Thomas Gottschalk. Für seinen spitzen und schlagfertigen Humor wird er vom Publikum geliebt – doch die Zeiten haben sich geändert. Was früher für Lacher sorgte, kann heute Empörung auslösen. Selbstkritisch und selbstironisch zugleich geht er der Frage nach, warum er sich heutzutage manchmal wie aus der Zeit gefallen vorkommt, und er versucht, die Regeln und Fallstricke unserer Gesellschaft zu verstehen: Was hat sich in seinen Augen verändert und warum? Wie kann man sich einen Weg durch das Dickicht an Geboten und Verboten bahnen, auf dem man sich selbst treu bleibt und zugleich anderen mit Respekt begegnet? Wie ticken die unterschiedlichen Generationen und wie kann man zu gegenseitigem Verständnis beitragen? Dafür hat Thomas Gottschalk in seinem Buch auch mit Generationenforscher Dr. Rüdiger Maas gesprochen.

»Ungefiltert« ist nach seinen autobiografischen Bestsellern »Herbstblond« und »Herbstbunt« erneut eine sehr persönliche Bestandsaufnahme und zugleich ein Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang miteinander.

Thomas Gottschalk

Ungefiltert

Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Das Gespräch über die Generation Z (Kapitel 16) fand am 14.06.2024 in München statt und wurde transkribiert und abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Generationenforschers Dr. Rüdiger Maas.

Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch GmbH, Zollikon

Umschlagfoto: © Frank Bauer, München

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-32383-7V002

www.heyne.de

»The Times They Are A-Changin’«

Bob Dylan

Inhalt

Vorwort: Liebe Lesende!

Kapitel 1: Alter weißer Mann

Kapitel 2: Die Gedanken sind frei

Kapitel 3: Lass doch die jungen Leute

Kapitel 4: Halt einfach mal die Klappe

Kapitel 5: Follow me: Jedem Tierchen sein Pläsierchen?

Kapitel 6: Shitstorm? – So war das gar nicht gemeint

Kapitel 7: Idole vs. Influencer

Kapitel 8: Der Samstagabend

Kapitel 9: Stars und Sternchen

Kapitel 10: Die Sache mit der Politik

Kapitel 11: Gedanken über das Alter

Kapitel 12: War’s das mit den Öffentlich-Rechtlichen

Kapitel 13: Forever young – forever schön

Kapitel 14: Wie kommt der Sinn ins Leben?

Kapitel 15: Back to the Future – Es hätte auch ganz anders kommen können

Kapitel 16: Waswill die Gen Z?

Kapitel 17: Was haben wir gelernt? – Ein Verdauungsspaziergang

Kapitel 18: Vom Flirten und Ranschmeißen

Kapitel 19: Wahrheit oder Fake? Liebe oder Geschäft?

Kapitel 20: Hass und Hetze

Kapitel 21: Wie wir miteinander umgehen (sollten)

Kapitel 22: Er und ich – Rendezvous mit dem Feuilleton

Kapitel 23: Der schöne Schein …

Kapitel 24: Wenn ich in Kulmbach geblieben wäre – fast eine Liebeserklärung

Kapitel 25: Normal – Nerd – Nazi

Kapitel 26: Der werfe den ersten Stein …

Kapitel 27: Worauf es wirklich ankommt

Kapitel 28: Drei Erkenntnisse zum Schluss

Dank

Vorwort

Liebe Lesende!

Geht schon los! »Lieber Leser« stand da nämlich, als ich gegen Ende der Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts angefangen habe, Bücher zu lesen. In meiner damaligen kindlichen Einfalt habe ich mir gedacht, die Mädchen würden sich da einfach eine »Leserin« hindenken, und ich würde problemlos ein Stück beiseiterutschen, um ihnen den Platz frei zu machen, den sie völlig zu Recht für sich beanspruchten und der ihnen natürlich, zumindest in meinem Kopf – und in andere Köpfe konnte oder mochte ich mich schon damals nicht hineindenken –, selbstverständlich zustand. Man musste sie gar nicht extra erwähnen, denn man wusste ja, dass es sie gab.

Dass es zwischen Leser und Leserin noch etwas geben könnte, was in der Ansprache berücksichtigt werden musste, war mir in dieser Phase meines Lebens noch gar nicht bewusst. Das Gendern war also weder ein Thema, noch gab es zu dieser Zeit einen Anlass, überhaupt darüber nachzudenken.

Nach »den Schülern« kamen »die Studenten«, und spätestens da hätte es vielleicht mit dem kindlichen Teil der Einfalt vorbei sein müssen, aber ich zuckte auch bei »Studenten« noch nicht. Kürzlich hat mir ein Professor einer deutschen Uni erzählt, dass er einen Shitstorm unter den Studierenden ausgelöst hat, als er in der ersten Vorlesung des Semesters seinen Zuhörerinnen und Zuhörern klarzumachen versuchte, dass er sich die Zeit sparen wollte, die er benötigen würde, immer zu betonen, dass er alle meint, wenn er von »Studenten« spricht. Die Studentinnen ließen ihm das nicht durchgehen, und er musste wortreich zurückrudern.

Als ich im Bayerischen Rundfunk als fest angestellter Redakteur mit siebenundzwanzig zum ersten Mal ein Rundschreiben an »alle Mitarbeiter« in den Händen hielt, ging ich selbstredend davon aus, dass die »Mitarbeiterinnen« genauso angesprochen waren, die sich aber meines Wissens kaum an der Anrede abarbeiteten, sondern sich sofort mit dem Inhalt auseinandersetzten. Frauen, die sich, von den Inhalten erregt, enttäuscht oder entsetzt, lautstark zu Wort meldeten, erschienen mir damals emanzipiert.

Dass es im BR einige Mitarbeiter gegeben hat, die sich als Mitarbeiterinnen verstanden und umgekehrt, darf schon aus statistischen Gründen angenommen werden. Ich machte mir darüber noch keine Gedanken, sondern habe erst im letzten Quartal meines Lebens damit angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, und war ebenso erstaunt wie die meisten Babyboomer, dass sich elf Prozent der Deutschen als LGBTQ++ definieren und immerhin vier Prozent der Bundesbürger sich nicht als männlich oder weiblich, sondern als transgender identifizieren. Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, nicht weil es mich betraf oder um ein Buch darüber zu schreiben, sondern weil ich es musste, um mitreden zu können, und das wollte ich in jedem Falle, denn auch ich gehöre zu den vielen Selbstüberschätzern meiner Generation, die sich im Kopf jünger fühlen, als es ihrer Biografie zu entnehmen wäre, und ich hatte den Satz von Konrad Adenauer verinnerlicht, der mein erster Bundeskanzler war und der einmal gesagt haben soll: »Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?«

Im Gegensatz zu dem, was ein Politiker sagt und tun sollte, war das Geschwätz erst im Radio und dann im Fernsehen ja immer mein Berufsmodell. Im Gegensatz zu dem, was zu Recht von Politikern verlangt wird, musste ich weder den Beweis für die Richtigkeit dessen antreten, was ich da vor mich hin laberte, noch war die Sinnsuche, zum Verdruss vieler Journalisten, die mich das in kritischen Bewertungen meines Schaffens auch wissen ließen, Teil meines Selbstverständnisses. In der Regel habe ich bunte Seifenblasen produziert, die vor dem geistigen Auge der Zuhörerinnen und Zuschauer aufgestiegen sind, manche schillernder als andere. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber früher oder später zerplatzen diese bunten Bläschen. Sie sind zu nichts anderem da. Zuvor tanzen sie hoffentlich nett und ansehnlich für kurze Zeit im Wind.

Mit diesem Buch erhöhe ich mein literarisches Gesamtwerk zu einem Triptychon, und das war’s dann auch. Ich habe es in einem meiner vorangegangenen Werke bereits festgestellt: Nichts von dem, was ich in meiner literarischen Laufbahn gesagt habe, wurde nicht vorher schon von anderen besser oder klüger gesagt. Ich lebe auch nicht in dem Wahn, mit dem, was ich schriftlich von mir gebe, irgendetwas erreichen zu wollen oder gar ein Umdenken bei einem oder einer zu bewirken, der/die es gelesen hat. Aber ich lege wiederum Wert auf die Feststellung, dass alles, was Sie im Folgenden lesen werden, meine eigenen Gedanken und Formulierungen sind. Doch seien Sie gewarnt: Wie bei allem, was ich in meinem Leben privat oder beruflich von mir gegeben habe, handelt es sich auch hier nicht um eine Arbeit, die wissenschaftliche Intellektualität für sich reklamiert, sondern um Erfahrungen und Gedanken über die Zeit, in der wir leben und die sich, wie es für Zeiten üblich ist, gegenüber früher verändert hat und zwar, je länger man lebt, umso deutlicher spürbar.

Ich werde Ihnen in diesem Buch Ihr Leben nicht analysieren oder gar erleichtern. Ich habe mit meinem genug zu tun. Ich bin kein Coach, der Ihnen erklärt, wie Sie zu Glück und Erfolg im Leben finden, wobei das eine mit dem anderen nach meinem Dafürhalten wenig zu tun hat, und ich bin fest davon überzeugt, dass dies niemand auch nur halbwegs seriös von sich behaupten kann. Die ganzen »Motivatoren« und »Influencer«, die Ihnen erzählen, »man kann alles erreichen, wenn man es nur will«, wollen nur das eine: den eigenen Erfolg! Ich habe meinen gehabt, und es steckt keine Lehre für andere darin. Jede und jeder muss seinen Erfolg für sich selber finden. Dieses Buch wird Ihnen dabei nicht helfen. Es enthält weder Statistiken noch zitierbare akademische Bewertungen, sondern nur meine persönlichen Ansichten zu vielem, was uns in diesen Zeiten bewegt. Sie können diese teilen und werden es vermutlich dann eher tun, wenn Sie zu ähnlichen Zeiten groß geworden sind wie ich. Und Sie können natürlich ganz anderer Meinung sein als ich und mir lautstark widersprechen. Wenn Sie sehr viel jünger sind als ich, und ich wage zu bezweifeln, dass Sie in einem solchen Fall dieses Buch in Händen halten, dann werden Sie möglicherweise zum »Hater« und werden mich beschimpfen, aber ich bitte Sie jetzt schon: Vergeben Sie mir meine Ansichten, die nicht die Ihren sein können und sollten. Aber vergessen Sie nicht: Es sind und bleiben Ansichten eines Clowns, um den Titel eines Buches von jemandem zu zitieren, der wieder mal schlauer und vor allem eher da war als ich. Die Jüngeren werden ihn vermutlich nicht kennen. Er hieß: Heinrich Böll und hat 1972 den Nobelpreis für Literatur erhalten, ein Schicksal, das ich nicht fürchten muss. Ihm stand er fraglos zu.

Ich will mich nicht schon an Sie ranschmeißen, bevor es losgeht, aber Sie sollten sich bei der Lektüre dieses Buches wohlwollend die Blase vor Augen halten, aus der ich komme. Und damit meine ich nicht nur die Fünfziger- und Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, in denen ich in der idyllischen fränkischen Kleinstadt Kulmbach aufgewachsen bin, sondern auch die Zeit meiner TV- und Werbekarriere, in der nicht nur die Einschaltquoten höher waren, als man das heute kennt, sondern auch die schlichten Gemüter einen höheren Bevölkerungsanteil darstellten, als man sich heute in den strengen Zeiten der ständigen Kontrolle durch Social Media vorstellen kann. Mag sein, dass ich einer ihrer letzten Vertreter bin. Immerhin bin ich ohne Handy und Internet groß geworden und wurde von der letzten großen Welle des analogen Fernsehens ganz nach oben gespült.

Die Karten wurden also inzwischen neu gemischt, und ich habe nicht in allen Ebenen den Anschluss behalten. Aber allein deswegen bin ich noch keiner von denen, für die früher alles besser war, und ich renne auch nicht enttäuscht durch die Gegend und beklage mich ständig darüber, dass man »nichts mehr sagen darf«. Na klar darf man in einem freien Land nach wie vor alles sagen, was einem durch den Kopf geht, soweit es gesetzlich erlaubt ist. Die Konsequenzen sind nur andere, und man ist nie mehr der Einzige, der etwas gesagt hat. Es ist eher wahrscheinlich, dass meine Stimme, die man früher wahrgenommen und gehört hat, heute im Schwall der vielen Millionen untergeht, denen das Netz eine Stimme gegeben hat und die als Influencer hauptberuflich für sich in Anspruch nehmen, was mir sozusagen als Nebeneffekt meiner Tätigkeit als Samstagabend-Moderator zufiel: eine Wahrnehmung, die weit über das gesunde Maß hinausging. Was am Samstag bei Wetten, dass..? passierte, wurde am Montag in den Medien noch mal aufgegriffen und in deutschen Wohnzimmern entsprechend diskutiert. Jeder hatte es mitbekommen, alle wussten, worum es ging.

Mit dieser Erfahrung und in der irrigen Annahme, dass dies so geblieben ist, sind die jungen Menschen groß geworden, die heute als »Realitystars« in diversen TV-Formaten auftreten und in falschem Selbstbewusstsein davon faseln, dass »morgen ganz Deutschland« über das reden würde, was ihnen da gerade vor wenigen Zuschauern in Kleinsendern widerfährt, die es zu den Zeiten meiner Hochblüte noch gar nicht gab. Dass diese vorüber ist, verbittert mich weder, noch erschüttert es mich. Ich habe privat und beruflich die Ruhe und Erfüllung gefunden, die man sich in meinem Alter wünscht, und trauere nicht einer Wirklichkeit hinterher, die es nicht mehr gibt. Ein Gradmesser vergangener Größe ist heute noch die Bild-Zeitung, die zu meiner Zeit neben der Brotzeit zur Grundausstattung jedes Handwerkers in Deutschland gehörte, der sich frühmorgens auf den Weg zur Arbeit machte. Im Jahr 2012 lag ihre Reichweite noch bei 12,77 Millionen Lesern, heute hat sie sich fast halbiert. Bei solchen Reichweitenangaben muss man aber noch die Legende glauben, dass jedes Blatt von mehreren Menschen gelesen wird. Die nachgewiesene Druckauflage lag im Jahr 2024 jedenfalls bei 1,24 Millionen. Das ist der Weg, den alle klassischen Medien gehen, das Fernsehen, wie ich es kannte, vorneweg.

Woher sollte mein aufgeklärtes Weltbild also kommen? Woher meine Begeisterung und das Verständnis für die »sozialen Medien« und deren Stars und Mechanismen? Es ist nicht der Starrsinn, den man älteren Menschen gerne unterstellt, und auch kein Alterswahn, der aus mir spricht, sondern eine gewachsene Überzeugung, das Ergebnis eines Lebens als Unterhalter, der viel Licht, aber auch Schatten gesehen hat. Kein Wunder, schließlich begann meine Erfahrung mit dem Fernsehen noch in Schwarz-Weiß.

Ich werde damit leben müssen, dass vieles, was ich in diesem Buche sage, aus dem Umfeld gerissen wird, in dem ich mich erkläre, und mir als weinerliche Bilanz eines älteren Mannes ausgelegt wird, der am Ende seiner Karriere steht und nichts begriffen hat. Ich sehe diese Gefahr und mache mich trotzdem frohgemut ans Werk. »Man lernt nie aus« ist eine alte, aber wichtige Erkenntnis, an die man sich vor allem dann erinnern sollte, wenn man Dinge, die es wert sind, diskutiert zu werden, erst gar nicht auszusprechen wagt, weil man Angst davor hat, missverstanden zu werden. Also formuliere ich im Folgenden das, was mir derzeit durch den Kopf geht. Fahren Sie mir ruhig über den Mund, wenn Sie anderer Meinung sind. Aber wir sollten im Gespräch bleiben. Die Generationen dürfen sich ebenso wenig voneinander abwenden und sich beleidigt anschweigen wie Ehepartner. Das gilt auch für politische Parteien und soziale Einrichtungen. Kirchen und ihre Gläubigen. Man muss nicht alles glauben, und man muss nicht jeden Unsinn nachplappern, schon gar nicht, wenn er von einem wie mir kommt. Aber kurz darüber nachdenken könnte man schon mal …

Kapitel 1

Alter weißer Mann

Da gibt es nichts dran zu rütteln: Jeder, der mich in die Schublade »Alter weißer Mann« einsortiert, hat die Fakten auf seiner Seite. Ich bin die Erstausgabe des »Babyboomers«, den man – ordnet man nach Geburtsjahren – von 1950 bis 1965 im ewigen Generationenkalender abgeheftet hat. Das ist für die aktuelle »Generation Alpha« (2010 bis Mitte der 2020er) irgendwann kurz nach dem Paläozoikum, für die bin ich ein Steinzeitmensch.

Dazwischen liegen noch die »Generation X« von 1965 bis 1979, die »Millennials« von 1980 bis 1995 und die »Zoomer«, auch »Generation Z« genannt, von 1996 bis 2010.

Die Generation der Spätgeborenen (Alpha) lassen wir mal außen vor, von denen weiß ich gar nichts, und höchstens die Erstausgabe von ihnen kennt mich. Und von denen erinnern sich alle, die in ihrer Kindheit nur privates Fernsehen geschaut haben, wahrscheinlich gerade mal schemenhaft an den »Gummibären-Mann«. Ihre Mütter lassen sich gerne mit mir fotografieren, und die Kinder rätseln dann, wer der seltsame Kerl ist, in dessen Arme sich Mutti gerade erfreut geworfen hat. Bis diese Generation alt genug ist, ihre Vorfahren zu beschimpfen, haben diese noch Zeit, nach unten, in Richtung ihrer eigenen Vorfahren zu treten. Dabei treffen sie oft mich.

Im Moment gibt es eine trotzige Fehde zwischen meiner Generation und dieser Generation Z, die gerade den Arbeitsmarkt umkrempelt. Wir sind nach dem Grundsatz groß geworden, dass »Lehrjahre keine Herrenjahre« sind, und erleben fassungslos, wie uns diese Altersklasse erzählt, dass eine ausgewogene Work-Life-Balance wichtiger sei als die Karriere.

Ihre Vertreter fordern mehr Lohn für weniger Arbeitszeit und wissen dabei die Statistik auf ihrer Seite. Es gibt einfach nicht genügend Nachwuchs, um die Lücke zu schließen, die entsteht, wenn die Babyboomer sich demnächst vom Arbeitsmarkt in die Rente zurückziehen. Ich muss zugeben, dass ich auch zu denen gehöre, die sich bang fragen: »…und wie soll das bitte weitergehen?« Wer schafft das zukünftige Bruttosozialprodukt, das meine Generation aus dem spöttelnden Song von Geier Sturzflug kennt. Sorgen darum mussten wir uns keine machen, denn meine Generation war es, die »in die Hände gespuckt« hat, und trotzdem wurden wir von unseren Eltern als »Gammler« und »Faultiere« beschimpft. Wir haben uns den Schuh nicht angezogen und uns von der Kriegsgeneration nichts sagen lassen, aber wir haben durchaus begriffen, dass wir Leistung zeigen mussten, um was zu werden und später, im Alter, was zu haben.

Die neue Generation ist jetzt am Ruder und schafft es locker, sich gleichzeitig über eine mögliche und für sie eher wahrscheinliche Altersarmut den Kopf zu zerbrechen und im selben Atemzug eine Senkung der Arbeitszeit zu fordern und entsprechend weniger Einsatz zu bieten. Mag sein, dass es einige aus meiner Generation in Richtung Karriere übertrieben haben – bei mir finde ich in dieser Hinsicht keine Schuld. Ich habe den Erfolg nie krampfhaft gesucht, aber habe mich auch nicht versteckt, wenn er mich eingeholt hat. Natürlich habe ich aus den Augenwinkeln meine Altersgenossen dabei beobachtet, wie sie in Behörden oder Betrieben die Erfolgsleiter hochgeklettert sind. Ich habe die einen runterfallen und sich wieder berappeln sehen, andere haben erschöpft aufgegeben oder den privaten Preis für beruflichen Erfolg bezahlt – das war dann halt die andere Seite der Medaille. Es wäre mir aber selbst nie in den Sinn gekommen, irgendwann ein Sabbatical einzuschieben, eine Auszeit, die man sich heute gerne nimmt, um der Seele die Zeit zu geben, zu regenerieren und Geist und Körper wieder in Einklang zu bringen. Wir haben uns die innere Balance im 2CV zurechtgeschaukelt und brauchten kein Yoga dazu.

Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, nach dem Abitur erst mal ein Jahr auszusetzen, um die Welt kennenzulernen. Hätte ich vielleicht tun sollen. Aber meine Mutter hätte mir was erzählt, und ich hätte mir mit dieser Schnapsidee die letzte Ohrfeige nach meiner Pubertät eingefangen. Ich hatte auch gar keinen Appetit auf Australien oder Südafrika, es gab ja das Interrailticket der Bundesbahn, mit dem man durch Europa reisen konnte, ferne Kontinente musste mir meine Mutter gar nicht ausreden, ich wollte da eh nicht hin. Sie hat schon genug schlaflose Nächte verbracht, als ich nach dem Abitur mit meinem Freund Gaggi aus Presseck zwei Wochen durch Skandinavien getrampt bin und dabei gelernt habe, dass die Würstchen dort »Pölzer« heißen (na gut, die Dänen schreiben »pølser«) und wesentlich teurer sind als bei uns. Aber was weiß ich schon. Als ich überraschenderweise körperlich und seelisch unversehrt wieder von meiner Skandinavienrundfahrt zurückkam, hatten größere Entfernungen für mich ihren Schrecken verloren. Also legte ich mutig die 250 Kilometer zwischen Kulmbach und München zurück und begann dort das Studium der Germanistik. Die London School of Economics hätte ich mir gar nicht leisten können, selbst wenn ich gewusst hätte, dass es sie gibt, und für »irgendwas mit Medien« gab es damals noch kein Studienfach.

Es gab auch keinen Bachelor und kein Masters Degree, die ich hätte erwerben können oder müssen. Ich hatte die Wahl zwischen dem Staatsexamen als Studienrat für Deutsch und Geschichte oder zumindest der Kurzfassung als Germanist in Form des Magister Artium. Ich warf auch nie im schwarzen Talar ein Barett in die Luft, um es, als Zeichen gewonnener Reife, wieder aufzufangen. Ich schrieb mich in Proseminare ein, nahm an Studentenprotesten teil (ein Sit-in habe ich souverän geschafft) und dachte ungefähr eine halbe Stunde daran, mich dem Marxistischen Studentenbund anzuschließen. Auf Empfehlung von zu Hause wurde es dann doch der Cartellverband der katholischen Studenten, und die »Katholische Deutsche Studentenverbindung« Tuiskonia München, eine nichtschlagende Verbindung, machte mich bereits 1978 zu ihrem »Alten Herrn«. Gerade hat man mir im Tuiskonenhaus, das immer noch dort steht, wo es damals stand, das »Hundertsemesterband« überreicht. Der Alte Herr, den man dort vorzeitig aus mir machte, bin ich heute wirklich, und bei einer ehrlichen Selbstanalyse kommt vieles zutage, was, unsere Generation betreffend, bereits in dem wegweisenden Film der Sechzigerjahre Zur Sache, Schätzchen weitsichtig festgestellt worden war und von uns häufig zitiert wurde: »Das wird böse enden!«

Überhaupt fußte meine Sozialisierung eher im schlichten Bereich der Unterhaltungsindustrie als auf Platon und Seneca, was bei einem Gymnasiasten der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts durchaus angemessen gewesen wäre. Als ich am Kulmbacher Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium eingeschult wurde, zählten viele Lehrkräfte mich noch zu den Sextanern. Bis zur Oberprima und dem Abitur würde noch viel Zeit vergehen. Es war aber nicht die humanistische Bildung, die mir die Dinge des Lebens näherbrachte, sondern die Trivialitäten aus dem Kino und dem Radio. Die ersten James-Bond-Filme mit Sean Connery als 007 beeindruckten mich ebenso nachhaltig wie die internationalen Hitparaden dieser Zeit. Klar war es für uns ein Thema, ob Dave Dee oder Dave Davies von den Kinks ihre Hosen über oder auf der Hüfte trugen, aber wir waren keine »Follower«, die in Schnappatmung gerieten, wenn unsere Stars etwas von sich preisgaben. Ob weibliche Popstars sich mit Sportgrößen oder wem auch immer paarten, war uns egal, interessiert hat uns weniger die dazugehörige Person als vielmehr die Musik, die sie machte. Die Bravo mochte das anders sehen, aber der Hype um Taylor Swift und ihren Boyfriend Travis Kelce wäre zur Zeit meines Fandaseins undenkbar gewesen. Was mich viel mehr geprägt hat, war das fromme Gesülze, das mir in den Sonntagspredigten während des Hochamtes von der Kanzel um die Ohren flog.

Mein Zeitgefühl wurde damals maßgeblich vom Kirchenjahr beeinflusst. Zur Adventszeit hing ein riesiger Adventskranz von der Decke der St.-Hedwigs-Kirche, und zu Fronleichnam zog ich Ende der Fünfzigerjahre im Ministrantenrock noch voller Stolz und gemeinsam mit mehreren Blaskapellen durch die Kulmbacher Innenstadt, bis irgendwann in den Sechzigern Herr Härtel, der steifbeinige Organist, der sich, während die Prozession sich durch das evangelische, aber tolerante Kulmbach bewegte, allein auf der Empore der leeren Stadtpfarrkirche Zu unserer Lieben Frau an der Orgel verausgabte, an allen Freiluftaltären mit seiner Kunst zu hören war. Aus den Lautsprechern am Marktplatz ertönte seine festliche Begleitung von »Fest soll mein Taufbund immer stehen« genauso klar wie bei »Ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land« am Altar der Wolfskehle. Für mich damals ein technisches Wunder und ein Beweis für Gottes Allmacht.

Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass James Bond jeder Masseurin, die er vor oder nach ihrer Dienstleistung ohne ihre Einwilligung auf die Bretter legte, Gewalt antat, und wenn Connie Francis »Barcarole in der Nacht« sang, empfand ich es als normal, dass für Frauen das Leben nicht mehr lebenswert war, sobald der geliebte Mann als Matrose oder aus anderen nachvollziehbaren Gründen weltweit unterwegs war und sich ohne sie in den diversen Häfen dieser Erde vergnügte. Während er sich irgendwo zwischen Japan, Chile, Hongkong und Shanghai herumtrieb, stand die Geliebte weinend am Piräus oder sonst irgendwo am Kai. Das fand ich ganz normal, bis mir der Irrsinn dieser Denkweise, bewusst gemacht wurde – mit Sicherheit von einer Frau. Musste mir nur jemand aus weiblicher Sicht schildern. Hauptsache, Shanghai reimte sich auf Kai, und das Leben war halt so. Sinn machte das aber nur, wenn man als männliches Wesen um 1950 herum geboren war. Als mein Vater 1964 starb, trug meine Mutter selbstverständlich ein Jahr lang Schwarz, was sie als schrecklich empfand, ich aber damals als richtig und alle anständigen Kulmbacher offensichtlich auch. Sie begrüßte keine ihrer Freundinnen, indem sie ihnen den Rücken rieb und sie »Süße« nannte. Tante Marianne aus Ludwigschorgast hätte sich so was auch verbeten. Die beiden tranken zwar niemals gemeinsam einen Aperol Spritz, den es in Kulmbach auch nirgendwo im Angebot gab, falls es ihn zu dieser Zeit überhaupt schon gab, aber kauften zusammen im Kulmbacher Reformhaus Neda Früchtewürfel ein, die ihren Stuhlgang beschleunigten. Meine Schwester heiratete Ende der Siebzigerjahre. An einen Auftritt von einer Stripper-Gruppe, die ihr letztmalig zeigte, was ein Sixpack ist, kann ich mich nicht erinnern. Sie bekam einen meiner Freunde zum Mann, und der wäre, ginge es nach mir, noch heute an ihrer Seite. Nachdem es aber nach ihr ging, ließ sie sich kurz nach dem Tode meiner Mutter von ihm scheiden.

Ich war bei vielen Hochzeiten meiner Freunde zu Gast, aber einem »Wedding Planner« bin ich erstmals bei der Verheiratung meiner Söhne in den USA begegnet. Dass so einer inzwischen auch in Deutschland zu jeder anständigen Hochzeit gehört, war mir bislang entgangen, und dass fantasievoll gekleidete Mädchen vor der Hochzeit in Gruppenstärke gemeinsam zu einem sogenannten Junggesellinnenabschied reisen und dabei allerlei Unsinn treiben, weiß ich erst, seit ich in mehreren Selfies mit leicht beschwipsten jungen Frauen zu sehen bin, die alle gleich aussehen und ähnliche Klamotten tragen. Ich habe offensichtlich einiges verpasst, seit mich 1974 Chris Roberts mit der durchaus richtigen Erkenntnis »Du kannst nicht immer siebzehn sein« konfrontierte. Aber 1967 war ich es und hatte von Cliff Richard die Erkenntnis mitgenommen, dass man »rote Lippen« jederzeit küssen darf, »denn zum Küssen sind sie da«, und es wäre weder mir noch den betroffenen Mädchen im Traum eingefallen, darin etwas zu sehen, das man so nicht hätte akzeptieren dürfen. Aber gemach, natürlich habe ich nie ein Mädchen geküsst, nur weil es »ein schönes Fräulein« war und rote Lippen hatte. Auch wenn sich Kuss auf Autobus schon damals trefflich reimte, war mir klar, dass das so nicht lief, und ich bin oft Autobus gefahren in dieser Zeit. Von Kulmbach nach Kronach, weil ich dort bei meinem Onkel Hans Nachhilfe in Latein bekam. Mit mir waren sicher einige »schöne Fräulein« im Bus unterwegs, aber ich war eben ein normaler Teenager mit jugendlicher Akne und einer guten Erziehung, in welcher Reihenfolge auch immer.

Also interessierte mich das Förderband in Weißenbrunn, wo der gelbe Postbus, der mich die zwanzig Kilometer von Kulmbach nach Kronach schaukelte, einen längeren Stopp einlegte, wesentlich mehr als die Mädchen, die mit mir im Bus saßen. Der Halt dauerte gerade lang genug, um durch die große Fensterscheibe zu sehen, wie sich die bauchigen Colaflaschen, die leer vom Förderband baumelten, automatisch mit der braunen Limonade füllten und dann am Band weiterruckelten, um anschließend in Kisten gepackt zu werden. Das war für mich der Gipfel der technischen Raffinesse, nur zu vergleichen mit der Ölspritze an der Hinterseite von James Bonds Aston Martin DB5, die einen rutschigen Film auf der Straße verteilte, auf der die jeweiligen Verfolger von 007 verbindlich ins Schleudern gerieten – um den Lacheffekt zu steigern, handelte es sich meist um ulkige Asiaten. Von künstlicher Intelligenz war noch keine Rede, und mit unserer eigenen war es wohl nicht allzu weit her.

Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Generation Alpha heute genauso gestrickt ist wie ich damals. Und auch wenn der nächste James Bond eine Frau sein sollte, die ganz anders unterwegs ist als Sean Connery zu meiner Zeit, und auch wenn die Idole der Generation Alpha in einem Song öfter »fuck« sagen als ich in zwanzig Jahren USA-Aufenthalt: Die Idioten, die das Nein einer Frau nicht so verstehen wollen, wie es gemeint ist, wird es immer geben. Und die vom Testosteron gesteuerten Machos werden nicht aussterben, nur weil ein Teil der Menschheit achtsam unterwegs ist. Was eine frühe Fehlprogrammierung in mir verkorkst haben mag, haben die Erziehung und die spätere Lebenserfahrung mehr als aufgewogen.

Ich bin davon überzeugt: Es ist eine Frage des Charakters und der Erziehung, zu einem gewissen Grad auch der sozialen Umwelt, ob sich ein Mann zu einem Kotzbrocken entwickelt, was seinen Umgang mit Frauen betrifft, oder ob er auf einer sich verändernden Werteskala auch zu einer anderen Zeit den richtigen Platz findet.

In meinem Falle hat man mich ja zum peinlichen Urvater des Herrenwitzes (in dieser Causa bekenne ich mich einiger Ausrutscher schuldig, die mir heute so nicht mehr rausrutschen würden) und des öffentlichen Antatschens gemacht, der sich für keine Peinlichkeit zu schade ist und seine weiblichen Gäste am Samstagabend im TV zwischen Erdnussflips zu Hause und Kinderwette im TV aufs Widerlichste anmacht oder gar anfasst. Ich habe dem immer energisch widersprochen und tue dies auch hier und heute. Die Medien müssen immer weiter zurückgreifen, um belastbares »Anklagematerial« gegen mich zu finden. Aber sie tun dies unermüdlich. Ich nehme das alles nicht so ernst, wie ich es vielleicht sollte und wie es in den meisten Fällen gemeint ist, deshalb weiß ich gar nicht mehr, wie die Anklage einer Redakteurin gemeint war, die mich vor einiger Zeit als alter weißer Mann ohne jegliches Gespür für Anstand und Benehmen einer Frau gegenüber in die Tonne treten wollte und ausgerechnet Norah Jones zur Zeugin für mein schändliches Tun aufgerufen hatte. Ich bin überzeugt, die amerikanische Soul- und Jazzsängerin erinnert sich genauso wenig an mich wie ich mich an sie und hat mein tölpelhaftes Verhalten schadlos überlebt, denn das war es im schlimmsten Fall. Gegen die vom Spiegel Anfang 2007 unter der Überschrift »Gottschalk, der Grabscher« veröffentlichte Online-Bildstrecke mit »›Wetten, dass…‹-Szenen«, die ich natürlich gerade gegoogelt habe, verwahre ich mich auch heute noch auf das Schärfste. Obwohl die Attacke wohl auch vor einem ordentlichen Strafgericht längst verjährt wäre – sie ereignete sich im März 2004 –, wird sie von diversen Journalisten immer noch genüsslich zitiert. Ein weiterer Beweis dafür, dass das Netz nichts vergisst: Mehr als die Tatsache, dass ich mich am T-Shirt der Sängerin »interessiert« zeigte, konnte man mir wohl nicht nachweisen, was im Verhältnis zu dem, was man anderen Männern heute vorwirft, eher harmlos ist. Gleichwohl musste dies als ein weiterer Beweis meiner notorischen »Übergriffigkeit« herhalten. Der Spiegel legte noch weitere Beweisfotos nach. Eines, auf dem ich mich unsachgemäß an Heidi Klums »goldfarbenen Stilettos« zu schaffen mache. Diese Untat geschah im Jahre des Herrn 2005 und liegt damit ebenfalls weit zurück. Dass ich und mein Tun solche Institutionen wie den Spiegel in den ersten beiden Jahrzehnten meiner Karriere überhaupt nicht interessierte, sei hier nur am Rande erwähnt. Offenbar waren mir bei Heidi die kritischen journalistischen Fragen ausgegangen, für die ich berühmt bin, und ich suchte daraufhin mein Heil in ihrem Schuhwerk. Was mir bei ihr aber keine Bonuspunkte einbrachte, denn als ich »Beef« mit ihr hatte, weil ich mich in meinem Podcast mit Mike Krüger über ihren jugendlichen Partner lustig gemacht hatte, half mir diese zwanzig Jahre alte Episode auch nichts mehr.

Auf einem weiteren Fahndungsfoto, mit dem der Spiegel meine unerwünschten Annäherungsversuche dokumentieren wollte, bin ich völlig unschuldig im Sinne der Anklage, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, warum ich im Mai 2005 während einer Wetten, dass..?-Ausgabe in einem türkischen Amphitheater scheinbar sinnlos am Gewand von Paris Hilton herumzerrte: Das notorisch sparsame ZDF hatte sich das als schwierig geltende It-Girl als Gast nicht leisten können oder wollen, woraufhin der Strom- und Gasanbieter Yellow in die Bresche springen musste. Paris willigte gegen entsprechende Vergütung ein, in einem sehr gelben Kleid in die Manege zu treten. Kurz vor der Show wies mich der Repräsentant der Firma darauf hin, dass der US-Star gebrieft sei und die Verbindung zwischen ihrem quietschgelben Kleid und dem Stromerzeuger selbst herstellen würde. Mir als Moderator war derartig eindeutige Werbung untersagt. Die Dame aber, die wahrscheinlich zum ersten Mal in einem altgriechischen Amphitheater unter freiem Himmel auftrat, war dermaßen verwirrt, dass sie sowohl vergessen hatte, wo sie war, als auch, was sie anhatte. Mein eventuell untauglicher Versuch, ihr wenigstens Letzteres in Erinnerung zu rufen, wurde gründlich missverstanden. Die kapriziöse Kultfigur enthüllte zwar, dass sie ungeschminkt vor mir stand, was definitiv nicht den Tatsachen entsprach. Offensichtlich war sie im falschen Film. Ich sah schwarz, was den Stromhersteller betraf, aber sie sah in keiner Sekunde gelb. Ich bin somit zwar nicht der Einzige, der an Paris Hilton herumgefummelt hat, aber zumindest einer der wenigen, die es unfreiwillig taten.

Auch wenn ich damals beim Spiegel durch mein Fehlverhalten unangenehm aufgefallen war, kam ich beim Fernsehpublikum damit durch, das wohl meine kindliche Unschuld eher bemerkte und genauer einordnen konnte als von Natur aus misstrauische Journalisten. Die liegen sowieso oft total daneben, wie eine Onlinemeldung kürzlich bewies, wo ein Finanzblogger mein Vermögen irgendwo im Bereich von neunzig Millionen Euro verortete – schön wär’s! Gut nur, dass die Leute so was wohl weder glauben noch im besten Fall überhaupt mitbekommen. Ich konnte meine Zuschauer offensichtlich auch durch meine Art und Persönlichkeit, die ja jeder kannte, der mich kannte, davon überzeugen, dass mir jede Form von Anmache oder männlichem Chauvinismus fremd war. Warum hätte ich Frauen vor Millionen von Zuschauern anbaggern sollen? Der sich daraus eventuell ergebende Lustgewinn ist sehr begrenzt, und es ist ausgesprochen selten, dass sich ein Flirt aus einer Fernsehshow im wirklichen Leben fortsetzen lässt. Das funktioniert nicht mal bei Kuppelshows im Reality-TV, die nichts anderes suggerieren wollen.

Mittlerweile aber hat sich der misstrauische Blick der Medien auch auf das Publikum übertragen, und wo mir früher die Bild-Zeitung ein paar Tage später aufs Dach stieg, werde ich jetzt sofort abgestraft. Jeder Redakteur blickt heute während meiner Live-Auftritte in Rundfunk und Fernsehen ängstlich auf sein Smartphone oder seinen Laptop. Meist beginnen die entsprechenden Mails mit einem ungläubigen: »Hat er das wirklich gesagt?« Bevor das Entsetzen über das Gesagte sich Bahn bricht. Im schlimmsten Fall in Form eines Shitstorms. Der eine oder andere mag sich noch an den Fall der »Zigeunersoße« erinnern.

In einer Talkshow im dritten Programm des WDR, in der ich nichts Böses an dem Begriff erkennen wollte, entging ich bei deren Erstausstrahlung zu später Stunde noch dem öffentlichen Strafgericht, bei der Wiederholung zwei Monate später aber gab es wohl die eine oder andere Beschwerde, und ein Shitstorm braute sich zusammen, der es in sich hatte. Ich vermochte auch im Nachhinein keine Menschenfeindlichkeit in der Bezeichnung einer Soße oder eines Schnitzels zu sehen und wurde im Netz entsprechend kritisiert. Sensiblere Seelen jedoch wie der Moderator der Sendung mussten sich Sorgen um Ruf und Existenz machen. Das wiederum ist der Vorteil des »alten weißen Mannes«: Er bedient ein Klischee und ist ehrlich davon überzeugt, es besser zu wissen. Zumindest weiß er andere »alte weiße Männer« hinter und neben sich, die sich nichts Schlechtes bei etwas denken wollen, mit dem sie nichts Schlechtes verbinden.

An dieser Stelle muss ich wieder an meine Sozialisierung erinnern und an die Unschuld, die ich auch in dieser Angelegenheit für mich in Anspruch nehme. Eines meiner ersten kulturellen Erlebnisse war der Besuch der Operette Der Zigeunerbaron im Landestheater Coburg, wohin die kulturbeflissene Minderheit meiner Gymnasialklasse im Bus kutschiert wurde. Später erklärte mir mein Zimmernachbar in der Abteilung »Leichte Musik« beim Bayerischen Rundfunk Ivan von Géczy stolz, er sei der Sohn des berühmten »Zigeunergeigers« Barnabás von Géczy. Dass ich den Hit des deutschen Schlagerstars Ronny »Er war nur ein armer Zigeuner« nicht nur kenne, sondern auch im Schlagerladen von Bayern 3 auflegte, den ich redaktionell betreuen musste, gestehe ich an dieser Stelle nur unter offensichtlichem Zwang.

Es gab und gibt also keinen Grund für mich, dem fahrenden Volk in irgendeiner Form skeptisch oder gar feindselig gegenüberzustehen. Dass eine Soße und ein Fleischgericht nach ihm benannt wurden, tat seiner Würde in meinen Augen ebenfalls keinerlei Abbruch, auch wenn ich natürlich weiß, dass dieser Begriff von den Sinti und Roma nie selbst offiziell verwendet wurde. Die wunderschöne Stadt Königsberg, das heutige Kaliningrad, wird ja in meinen Augen durch die gleichnamigen Klopse auch in keinster Weise diskreditiert.

Natürlich lebe ich seit der bewussten Talkshow, ohne das Zigeunerschnitzel noch einmal in den Mund genommen zu haben, weder als Mahlzeit noch als Ausdruck. Das geht sehr gut. Nur einmal kam ich bei diesem Thema kurz ins Schleudern: Ich saß in einem Straßencafé in Baden-Baden, als eine große Limousine mitten auf der Straße hielt und der Fahrer bei offener Fahrzeugtür auf mich zugestürzt kam, um mich, für alle hörbar, zu sich nach Hause zum Essen einzuladen. Als ich sein Angebot ausschlug, legte er lautstark einen gewichtigen Grund nach: »So ein Essen bekommst du nirgendwo, ich bin Zigeuner!«

Um Gottes willen – so was sagt man doch nicht, schreit es schon gar nicht über die ganze Straße! Aber sollte ich dem Mann ausreden, dass er etwas war, was er offensichtlich sein wollte? Ich habe das Dinnerangebot ausgeschlagen. Im schlimmsten Fall hätte es bei ihm Schnitzel gegeben, und mir hätten die Worte gefehlt, es an dieser Stelle zu beschreiben.

Kapitel 2

Die Gedanken sind frei

Dass ich noch mal das Lob spießigen deutschen Liedgutes singen würde, hätte ich mir zu meinen frühen Zeiten als frecher Influencer im Radio auch nicht träumen lassen. Als Hoffmann von Fallersleben 1842 »Die Gedanken sind frei« in seiner Sammlung Schlesische Volkslieder veröffentlichte, ging er wohl kaum davon aus, dass das Lied bereits sechs Jahre später – nach der gescheiterten deutschen Revolution von 1848 – schon wieder verboten werden würde. In der Mundorgel, aus der wir als Schüler unser offizielles Liedmaterial bezogen und die unser Musiklehrer keck als »Maultrommel« verballhornte, stand das Lied in den Sechzigern wieder drin, aber keiner von uns fragte den musikalischen Pädagogen, ob es während der Nazizeit vielleicht verboten gewesen war. Solche Fragen stellte man zu meiner Zeit einfach nicht, obwohl oder gerade weil wir noch so nah dran waren. Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und meiner Geburt waren eben mal fünf Jahre vergangen. Das ist nicht viel. Aber Zeit ist relativ, das zeigt sich schon daran, dass jeder, der sich an die Wiedervereinigung erinnert, nicht glauben kann und will, dass sie bereits über dreißig Jahre her ist. Die Zeit rast – und ich hätte nicht gedacht, dass ich den pathetischen Text von »Die Gedanken sind frei« zeit meines Lebens noch mal auf seinen Wahrheitsgehalt abklopfen würde.

»Ich denke, was ich will und was mich beglücket…« heißt es da. Aber schade ich mir damit, wenn ich laut ausspreche, was ich denke und was mich beglücket? Das geht mir derzeit öfter als früher durch den Kopf, als ich zuerst im Radio und dann im Fernsehen noch alles ungefiltert rausgehauen habe, was mir an krausen Gedanken in den Sinn kam, wohlwissend, dass ich häufig der Einzige war, der von seinem eigenen Schmarrn »beglücket« war. Aber ich hatte ja als Entertainer immer eine gewisse Narrenfreiheit.

Heute reflektiere ich bei spontanen Eingebungen erst mal und komme meistens zu der abschreckenden Erkenntnis: Ich mache mir nur Ärger, wenn ich das jetzt sage – also sag ich halt was anderes. Ist ja nur Unterhaltung und nicht wichtig. Eingefallen ist mir noch immer was. Für Sie hoffentlich nachvollziehbar, aber sicher kein Zeichen von Mut und Selbstbewusstsein. Von der überbordenden Tollkühnheit, für die ich mich an anderer Stelle gerne feiern lasse, Lichtjahre entfernt. Woher kommt diese Verzagtheit?, frage ich mich.

Als ich in meiner letzten Wetten, dass..?-Ausgabe als einen der Gründe für meinen Abschied von dieser Show anführte, ich würde im Fernsehen mittlerweile anders reden als zu Hause, wollte ich damit ausdrücken, dass mir nach meinen »Ansprachen« im kleinen Kreis oft ein Schauer den Rücken herunterläuft. Nicht weil sie so dämlich sind, sondern weil es mich bei dem Gedanken schaudert, ich hätte das gerade im Fernsehen vor ein paar Millionen Zuschauern als Zeugen gesagt. Und dabei handelt es sich nicht etwa um volksverhetzende oder beleidigende Angriffe auf irgendetwas oder -jemanden, sondern um Feststellungen und Gedanken, um die man, ginge es nach mir, im schlimmsten Falle hätte streiten oder die man mir höchstens als naiv um die Ohren hätte hauen können.

Aber mit dieser Sichtweise stehe ich mittlerweile allein auf weiter Flur. Vielleicht gemeinsam mit einigen ebenfalls älteren Herrschaften, die auch nichts begriffen haben und die sich in gewundenen Erklärungen aus einer Falle zu befreien suchen, in die sie ohne Not getappt sind. Die große Barbra Streisand, mittlerweile über achtzig, wollte der lustigen, wenn auch weniger legendären Melissa McCarthy sicher nichts Böses, als sie Ende April 2024 ein attraktives Foto der sehr viel jüngeren Kollegin im Netz mit der Frage kommentierte, ob diese ihre schlanke Erscheinung der Abnehmspritze Ozempic zu verdanken hätte. Dem prompt folgenden Shitstorm versuchte sich die Streisand zu entziehen, indem sie darauf hinwies, dass ihr nicht klar gewesen sei, dass »die ganze Welt« das liest. Ich glaube ihr das, weil man sich der möglichen Konsequenzen gar nicht bewusst ist. Als Neuling in den sozialen Medien rechnet man weder mit der affenartigen Geschwindigkeit, mit der sich so was verbreitet, noch mit der Ernsthaftigkeit, mit der ein weltweites Publikum auf solche gedankenlos hingeworfenen Aussagen reagiert.

Nachdem die beiden Damen anscheinend befreundet sind und die Zielscheibe der »Attacke« entspannt reagierte, ist dieser Zwist wohl aus der Welt, aber wenn es nicht zwei Publikumslieblinge gewesen wären, die sich nicht auseinanderdividieren lassen wollten und von denen die eine vermutlich eher stolz darauf war, von der anderen zur Notiz genommen zu werden, wäre der Streit unter den Followern der beiden, die das eigentlich gar nichts anging und auch nicht betraf, sicher noch eine Weile hin und her gegangen,

Auch beim Schreiben dieses Buches kommt mir immer wieder die Befürchtung in die Quere: Kann man das »noch« sagen und wenn ja, kann man es »so« sagen? Könnte dieses oder jenes eventuell anders interpretiert werden, als es gemeint war? Da ist die bei Kreativen gefürchtete Schere im Kopf nicht weit.

Würde das, was ich von mir gebe, aus dem Zusammenhang genommen, mir als »bösartig«, »rassistisch« oder »frauenfeindlich« ausgelegt werden? Nichts davon wäre beabsichtigt, alles, was ich hier oder an anderer Stelle von mir gebe, stelle ich zur Diskussion und lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Wenn ich behaupte, ich nähme mich nicht allzu wichtig, muss das natürlich auch für alles gelten, was ich »dienstlich« sage.

Ohne ein Fähnchen im Wind sein zu wollen: Auch im fortgeschrittenen Alter glaube ich noch flexibel genug zu sein, notfalls umdenken zu können und bei meinem öffentlichen Auftreten auf dem Level dessen bleiben zu können, was selbst bei einem zunehmend kritischen Publikum mehrheitsfähig ist. Ich habe nämlich weder Lust, auf dem Marktplatz der öffentlichen Meinung hingerichtet zu werden, noch als alter Nörgler wahrgenommen zu werden, der verbittert gegen alles ist, was er schon deswegen nicht versteht, weil er zu alt dafür ist. Natürlich möchte ich vermeiden, einer bestimmten Zielgruppe nach dem Munde zu reden und nur um der Popularität willen das zu sagen, was alle hören wollen. Es wird aber zusehends schwieriger, mit dieser Haltung einen Platz zu finden, auf dem man glaubwürdig bleibt.

Konfrontation war nie mein Ding. Ich bewundere in dieser Hinsicht meinen Kollegen Oliver Pocher, der sich entschieden hat, alle Hater-Kommentare an sich abtropfen zu lassen, wenn er seinen Gedanken freien Lauf lässt und alle Welt daran teilhaben darf, was ihn zum Beispiel bei der Trennung von seiner Frau Amira innerlich bewegt. Unter anderem bei der Frage, ob seine Frau nach der eben erfolgten Scheidung seinen Namen nur aus finanziellen Gründen behalten will. Kann man so sehen wie Olli, kann man so sehen wie seine Ex-Frau. Aber man kann sich wohl sicher sein, dass sie nicht nur der Kinder wegen auf ihr Recht »pochert«. Ich bin der Letzte, der es ihr abspricht. Geht mich auch nichts an.

Aber handelt es sich bei dieser Offenheit um ein raffiniertes Geschäftsmodell oder um schlichte Ehrlichkeit? Hat Herr Pocher sich allen Ernstes in Cora Schumacher verknallt und ist verliebt mit ihr ins Bett gestiegen, oder war das doch eher der traurige Versuch von ihr, im Dschungelcamp Teil der nächtlichen Flüstereien am qualmenden Campfeuer zu sein? Oliver hat sanft dementiert und sich trotzdem beide Auslegungen anhören müssen. Wie auch immer: »Die Gedanken sind frei«, und nur Olli, den ich für einen schlauen Zeitgenossen halte, weiß um die Wahrhaftigkeit seiner Gefühle. Zurück zu meinen!

Ich habe in den USA gelernt, dass man auch Menschen zuhören sollte, die nachweislich dummes Zeug erzählen. Darauf sollte man allerdings wie der chinesische Philosoph Laotse reagieren können, der gesagt hat: »Zeige einem schlauen Menschen einen Fehler, und er wird sich bedanken – zeige einem dummen Menschen einen Fehler, und er wird dich beleidigen.« Um jemandem einen Fehler nachweisen zu können, muss man allerdings wissen, was richtig und was falsch ist, und das ist kaum mehr möglich, wenn man komplexere Fragen wie die Position Israels im Gazastreifen diskutieren will oder den Ukrainekonflikt.

Kluge Menschen legen sich in solchen Fällen nicht fest und beziehen gar keine Position. »Es ist kompliziert«, geben sie dann weise von sich, womit niemandem der richtige Weg gewiesen ist. So schlau bin ich auch, aber kompliziert ist alles und war es schon immer. Die Beziehung zwischen Mann und Frau genauso wie die Erziehung, die Politik sowieso, und die Frage nach dem Sinn des Lebens, die wir uns irgendwann alle stellen, ließ sich noch nie für jedermann im gleichen Maße befriedigend beantworten. Bert Brecht wusste, dass nicht nur für die Theaterbühne gilt, was er im Guten Mensch von Sezuan formuliert: »Wir stehen selbst betrübt und sehn betroffen // Den Vorhang zu und alle Fragen offen.« Die Gedankenschwere eines Brecht liegt mir fern, also eiere ich herum und versuche, nichts Falsches zu sagen, wenn ich schon nichts Richtiges und Wichtiges von mir gebe.

Aber ist der ganze Müll, den uns Podcasts und Realityshows, Blogs und YouTube-Filmchen, Instagram und TikTok, jeden Tag vor die Füße kippen, wichtig? Von »richtig« will ich gar nicht reden, denn jeder hat heute seine eigene Wahrheit. Wenn er sie sucht, angelt er im Netz und fischt dabei wahrscheinlich im Trüben. Eine Antwort, die ihm passt, findet er ganz sicher. Aber ob das »die Wahrheit« ist?

»Fake News« ist ein Begriff, der, wie vieles, was mich heute umtreibt, nach mir geboren wurde. Es gab die falsche Sicht auf die Dinge zwar schon immer, aber sie wurde niemals als richtig, sondern immer als mögliche Antwort präsentiert. Und komplett erfunden war selten etwas.

Ich habe stets ein gewisses Bauchgefühl für mich in Anspruch genommen, wenn ich nicht so genau wusste, wo es langging, und hatte meistens das Gefühl, damit nicht ganz falschzuliegen. Dieses Gefühl reichte mir, um meinen Gedanken freien Lauf zu lassen, aber es ist mir irgendwo verlorengegangen. Ich habe es der Angst davor geopfert, dass mein Kompass vielleicht nicht mehr korrekt justiert ist. Ein Beispiel: Im Umgang mit behinderten Menschen reichte mir zeitlebens die Erinnerung an einen Mitarbeiter in der Anwaltskanzlei meines Vaters. Der Mann war kleinwüchsig und hatte eine Hyperkyphose, also einen verkrümmten Rücken. Als ich ihn in kindlicher Einfalt einmal als »buckligen Zwerg« bezeichnet hatte, nahm mich mein Vater zur Seite und hielt mir einen eindringlichen Vortrag, an dessen Inhalt ich mich noch heute erinnere. Es ging im Wesentlichen darum, dass es weder mein eigenes Verdienst war, geradegewachsen zu sein, noch dass ich es mit irgendeiner Leistung verdient hatte und dass das Schicksal (in den Worten meines Vaters: »der liebe Gott«) mich in jeder Sekunde meines Lebens wesentlich härter beuteln könnte, als es das mit seinem Mitarbeiter bereits getan hatte. Es reichte auf jeden Fall dazu, nie mehr in meinem Leben einem Menschenarrogant oder selbstherrlich gegenüberzutreten, der nicht dem entsprach, was wir gedankenlos und vorschnell als »normal« bezeichnen.

Ich stelle aber zunehmend fest, dass es zu klärenden Gesprächen gar nicht mehr kommt, weil das blanke Entsetzen bei gewissen Themen schnell mit am Tische sitzt und gewisse Themen einfach grundsätzlich tabu sind. Wenn die Weihnachtsfeier in der deutschen Kita meines Enkels nicht stattfinden kann, um muslimische Kinder nicht zu brüskieren, möchte ich zumindest gerne laut darüber diskutieren dürfen, ob und wie die Kinder Allahs und die Kinder des christlichen Gottes zusammen Weihnachten feiern sollten. Es könnte ja auch umgekehrt ein muslimisches Fest gemeinsam gefeiert werden. Ich weiß, dass ich in diesem Themenbereich auf ganz dünnem Eis unterwegs bin, bin aber zugleich offen für jede Antwort, die ich auf solche Fragen bekommen könnte. Ich traue mich nur nicht, sie zu stellen. Ich berühre solche und viele andere, oft ähnliche Themenkreise schon im kleinen Kreis nicht mehr. Einer wie ich will sich nicht unbeliebt machen. Und vor einer Kamera schon gar nicht.

Es muss doch jedem klar sein, dass ein Mensch in meinem Alter anders denkt als jemand Mitte zwanzig. Jeder Mensch kommt irgendwann zu dem, was man »Weltbild« nennt. Der eine braucht dazu länger, der andere hat schon in zarter Jugend einen festgefügten Überzeugungsrahmen. Ich habe mich aus beruflicher Notwendigkeit immer ein wenig verhalten wie im Hühnerstall und habe viel gegackert und manchmal laut gekräht. Im Radio habe ich früh angefangen, die öffentlich-rechtliche Beamtenmentalität infrage zu stellen, und habe mich in meinen Sendungen und Kolumnen auch nie gescheut, Autoritäten anzupinkeln.

Bei meinem wöchentlichen Auftritt als Kolumnist der Münchner Abendzeitung