5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

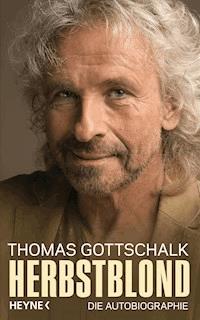

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Forever young?

Immer lief alles glatt in seinem Leben. Warum sollte sich daran etwas ändern, bloß weil Thomas Gottschalk eines Tages 60 wurde? Für die Figur gibt’s die Mayr-Kur, und Workouts gibt’s für die Fitness. Doch in der zweiten Hälfte der Sechziger wird es unerwartet rumpelig: Der Oberschenkelmuskel gibt den Geist auf; das Haus brennt ab; und nach über 40 Jahren Ehe ist das Zusammenbleiben plötzlich nicht mehr selbstverständlich…

Thomas Gottschalk erzählt vom Älterwerden – nachdenklich, mit viel Humor und großer Offenheit. Seine Botschaft? Optimistisch!

»Ich im Kampf gegen die Vergreisung. Das ist meine letzte große Herausforderung. Ich werde sie bewältigen – top, die Wette gilt!« Thomas Gottschalk

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

Forever young?

Immer lief alles glatt in seinem Leben. Warum sollte sich daran etwas ändern, bloß weil Thomas Gottschalk eines Tages 60 wurde? Für die Figur gibt’s die Mayr-Kur, und Workouts gibt’s für die Fitness. Doch in der zweiten Hälfte der Sechziger wird es unerwartet rumpelig: Der Oberschenkelmuskel gibt den Geist auf; das Haus brennt ab; und nach über 40 Jahren Ehe ist das Zusammenbleiben plötzlich nicht mehr selbstverständlich …

Thomas Gottschalk erzählt vom Älterwerden – nachdenklich, mit viel Humor und großer Offenheit. Seine Botschaft? Optimistisch!

»Ich im Kampf gegen die Vergreisung. Das ist meine letzte große Herausforderung. Ich werde sie bewältigen – top, die Wette gilt!«

Thomas Gottschalk

Der Autor

Thomas Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren. Er startete seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Mit der Sendung Na sowas! gelang ihm der Durchbruch im Abendprogramm des ZDF. 1987 übernahm er das Unterhaltungs-Flaggschiff Wetten, dass..? und moderierte bis 2011 151 Sendungen. Gottschalk ist seit 1976 mit Thea verheiratet. Er hat zwei Söhne und zwei Enkel und lebt in Süddeutschland und den Vereinigten Staaten.

THOMAS GOTTSCHALK

HERBSTBUNT

Wer nur alt wird,aber nicht klüger,ist schön blöd

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Alle im Buch geschilderten Ereignisse sind wahr, Gespräche wurden sinngemäß wiedergegeben. Ein Anspruch auf eine wörtliche Übereinstimmung mit den tatsächlich erfolgten Dialogen wird nicht erhoben.

Copyright © 2019 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Covermotive: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von Random House / susanne-krauss.com

Herstellung: Helga Schörnig

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN: 978-3-641-23189-7V002

www.heyne.de

www.penguinrandomhouse.de

»Life is what happens to youwhile you are busy making other plans.«

John Lennon

INHALT

VORWORT LIFE IN THE FAST LANE (Eagles)

EVERYBODY HURTS (R.E.M.)

STAYIN’ ALIVE (The Bee Gees)

MY GENERATION (The Who)

HUNGRY LIKE THE WOLF (Duran Duran)

IN THE ARMY NOW (Status Quo)

TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS (John Denver)

FATHER AND SON (Cat Stevens)

SON OF A PREACHER MAN (Dusty Springfield)

SOMEBODY HELP ME (Spencer Davis Group)

LITTLE LIES (Fleetwood Mac)

SPILL THE WINE (Eric Burdon & War)

WHEN I’M SIXTY-FOUR (The Beatles)

QUESTION (Moody Blues)

KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR (Bob Dylan)

SHOW ME THE WAY (Peter Frampton)

FIRE (The Crazy World of Arthur Brown)

EVERLASTING LOVE (Love Affair)

LOVE HURTS (Nazareth)

DON’T STOP ME NOW (Queen)

IT’S MY LIFE (Bon Jovi)

VORWORT

LIFE IN THE FAST LANE

The Eagles

Ein Leben auf der Überholspur schien mir immer das passende Daseinskonzept für mich zu sein. Ich habe die Kriechspur irgendwann voller Ungeduld verlassen, nicht weil ich mich für was Besseres hielt, sondern weil es mir dort einfach zu langsam voranging. Wann das war, weiß ich nicht mehr. Während meiner Ausbildung sicher nicht, denn in der Schule und auf der Uni gehörte ich eher zu denen, die hinterherhinkten. Sobald ich aber meinen Platz hinter dem Mikrofon beziehungsweise vor der Kamera gefunden hatte, wusste ich, wo ich im Leben hingehörte, und war mir meiner Sache so sicher, dass ich mir im Rückblick fast eine gewisse Arroganz eingestehen muss. Das wurde mir aber erst klar, als mir im letzten Drittel meiner Reise nach meinem beruflichen auch mein privates Leben um die Ohren flog.

Um im Bild zu bleiben: Ich war immer auf Autopilot unterwegs. Ich bin nie in dunkle Seitenstraßen eingebogen, habe mich selten verfahren und war immer auf der breiten Autobahn unterwegs. Klar, es gab auch in meinem Leben die eine oder andere Baustelle, von kleineren Pannen blieb auch ich nicht verschont, aber wenn ich im Stau vom Gas musste, habe ich einfach die Musik lauter gedreht. Bekümmert hat mich das alles nicht. Ich war immer gut unterwegs und habe aus meiner Nobelkarosse fröhlich in die Kleinwagen gegrüßt, an denen ich vorbeizog. Meistens wurde zurückgewinkt.

Aber wie das mit Reisen so ist: Irgendwann sind sie zu Ende. Man hat das Ziel vor Augen, es droht der Augenblick, in dem es gilt anzukommen. Die philosophische Lebensbetrachtung des Konfuzius, wonach der Weg das Ziel ist, hilft irgendwann auch nicht weiter. Das erste Hinweisschild »Ende der ausgebauten Strecke« muss ich übersehen haben. Erst als die Fahrbahn holprig wurde, ist mir aufgefallen, dass ich den Großteil meiner Reise hinter mir hatte und es nicht mehr viele Ausfahrten geben würde, bevor die roten Lichter blinkten: Ende der Fahrbahn.

Da bin ich doch ziemlich erschrocken.

Mit Herbstbunt wollte ich mir und meinen Lesern beweisen, dass Herbstblond nicht die letzte Jahreszeit eines, zumindest nicht meines Lebens sein muss. Ich weiß, dass ich auf dieser Reise nicht alleine unterwegs bin. Eine große Anzahl von Zeitgenossen hat mir bestätigt, dass sie genauso ratlos aus dem Fenster blicken und fasziniert zuschauen, wie draußen die Zeit vorbeifliegt. Wir sind die Generation, die ohne Navigation unterwegs war. Uns hat keine Computerstimme gesagt, wie es weitergeht. Wir haben im Shell Atlas gesucht, wo’s lang ging, und Umwege in Kauf genommen, nur weil die Landschaft schöner war. Wir konnten es uns leisten zu trödeln, der Hintermann nervte nicht ständig mit der Lichthupe. Wir verpesteten mit unseren Karren die Umwelt und hatten nicht mal Schuldgefühle. Das Motto des mutigen Dieselfahrers war »Lieber tot als Schwung verlieren«, und »Vorglühen« gehörte zum Autofahren wie überquellende Aschenbecher und angelaufene Scheiben.

Das erschien uns alles normal und richtig. Elektroautos und Carsharing kamen nicht mal in Zukunftsfilmen vor. »Blond« stand für naiv, und auch meine Lebensbeschreibung in Herbstblond steht im Rückblick nicht für Altersweisheit. Herbstbunt soll meine Erkenntnis beschreiben, dass ein Leben nicht im Grau und schon gar nicht im Grauen enden muss.

Ich habe mir mit diesem Buch ein paar Jahre Zeit gelassen und das Ende nicht gekannt, als ich angefangen habe, es zu schreiben. Deswegen sind manche Dinge heute nicht mehr so, wie ich sie beschrieben habe. Die Wirklichkeit hat mich an vielen Stellen eingeholt, an manchen hat sie mich überholt und damit auch das, was ich erst kurz zuvor geschrieben hatte. Ich habe es weitgehend so stehen lassen und nicht geschmeidig der neuen Wirklichkeit angepasst. Panta rhei, alles ist im Fluss. Das habe ich gemerkt, und damit erklären sich manche Sprünge im Geschehen und auch manche Widersprüche, die der aufmerksame Leser bemerken wird. Es hat mich selbst überrascht, was da noch alles am Straßenrand lag, und so soll diese Wegbeschreibung auch Mut machen, sich vor frühen Festlegungen zu hüten.

Ich war mir so sicher, dass mein Plan aufgehen würde, bis ich merkte, dass ich gar keinen hatte. Dass der Mensch denkt und Gott lenkt, ist eine fromme Binse, und dass Alter nicht vor Torheit schützt, im Zweifelsfalle die beweisbarere These. Auf den folgenden Seiten gibt es Beispiele für beide Sichtweisen. Am Ende des Buches werden Sie, ebenso wie ich, nicht klüger sein, aber sich schlauer fühlen. Mehr können Sie von mir nicht erwarten. Aber Spaß soll es machen. Ich bin, auch beim Schreiben, Entertainer und wünsche Ihnen gute Unterhaltung.

EVERYBODY HURTS

R.E.M.

In dem für mich typischen Planungswahn hatte ich den Beginn meines Daseins als alter Mann auf den sechzigsten Geburtstag festgelegt. Also suchte ich im Mai 2010 die mönchische Abgeschiedenheit des Gasteinertals und inszenierte die ganz große Zäsur. Allein wollte ich dem Elend des Altwerdens ins Auge blicken. Ich hatte mir eine idyllische Berghütte im Blockhausstil vorgestellt. Die gibt es aber nur in Heimatfilmen, und ich fand mich in einer Wellblechbutze auf einer tropfnassen Bergwiese wieder.

Von Aussicht konnte im kalten Frühjahrsnebel keine Rede sein. Die paar Krüppelkiefern, die ich in der grauen Suppe ausmachen konnte, hätten auch im Ruhrpott stehen können, und mich wärmte kein Kaminfeuer, sondern ich stolperte über einen Radiator auf Rädern. Meine Bereitschaft, mich einer misslichen Lage anzupassen, statt sie zu beklagen, hat mir zwar oft den Vorwurf eingebracht, ich könne mir jeden Dreck schönreden, war aber in meinem Leben immer hilfreich. Nach kurzem Hadern fand ich die Umgebung dem Anlass also durchaus angemessen. Ich würde den einsamen Exorzismus in passendem Ambiente durchziehen und mich den bösen Geistern, vor denen ich lange genug geflüchtet war, endlich kampflos ergeben.

Am nächsten Morgen erwachte ich, wie geplant, als alter Mann. Auf den hatte ich mich eingestellt, und ich war der Erste, der ihn sehen wollte. Ich stolperte ins kalte Badezimmer, aber aus dem Rasierspiegel starrte derselbe stoppelige Kerl zurück, der sich gestern ins Bett gelegt hatte. Nichts war anders. Alles war wie immer. Die Götter hatten darauf verzichtet, mir den Ernst der Lage ins Gesicht zu zeichnen. Ich sah aus wie immer und fühlte mich wie immer. Das war der Beweis, ich war zu ewiger Jugend verdammt: forever young. Mit diesem Schicksal konnte ich leben. Das Thema Alter hatte sich für mich vorerst erledigt und war auf einen unbestimmten Tag verschoben.

Der kam eher, als mir lieb war, sechs Jahre später. Es war passenderweise ein Aschermittwoch, an dem mir das Schicksal das Kreuz der Hinfälligkeit auf die Stirn zeichnete. Und auch der Ort war angemessen.

Ich war Gast des berühmten Dormitio-Klosters auf dem Berg Zion. Einer der Benediktiner-Patres führte mich durch die verschiedenen Viertel der Altstadt Jerusalems und erklärte mir deren komplizierte Geschichte. Wir waren für den nächsten Tag wieder verabredet, es hatte in der Nacht geregnet, und ich war gerade dabei, mir eine Tasse Kaffee zu besorgen. Vor dem Hotel rutschte ich auf den feuchten Pflastersteinen aus und krachte ziemlich unglücklich mit dem ganzen Körper auf mein linkes Bein. Ich lag hilflos auf dem Schotter der heiligen Stadt wie weiland unser Herr Jesus.

Wenn in Jerusalem heute jemand auf dem Gehsteig liegt, befürchten Umstehende oft einen terroristischen Anschlag. Eine Dame kreischte, ein paar Passanten gingen in Deckung, und mir war das alles in erster Linie peinlich. Nach kürzester Zeit hielt ein Polizeiwagen mit heulender Sirene, und ich versicherte den Beamten glaubwürdig, dass ich über meine eigenen Füße gestolpert war. Ein hilfreicher Samariter half mir aufs rechte Bein – das linke war ganz offensichtlich nicht mehr benutzbar – und bugsierte mich zurück ins Hotel. Ich hatte, wie jeder deutsche Spitzenathlet, die Telefonnummer von Dr. Müller-Wohlfahrt in der Tasche, rief ihn an und wurde umgehend zu einem Fachmann nach Tübingen zur Diagnosefindung beordert.

Am Flughafen winkte ich den deutschen Touristen aus dem Rollstuhl zu, und an Bord des Flugzeugs behandelte man mich wie einen Schwerverletzten. Ich wurde in einer leeren Reihe quergelegt und musste mehrfach versichern, dass künstliche Ernährung nicht erwünscht war. Nach der Landung in Frankfurt musste ich warten, bis sich alle Passagiere beim Aussteigen mit den besten Wünschen und einem Selfie von mir verabschiedet hatten. Auch ein paar Japaner.

Der Sanitäter im Rotkreuzwagen sagte: »So kennt man Sie gar nicht.« Obwohl ich im Liegen ziemlich genauso aussehe wie im Stehen, wusste ich, was er meinte. Wer sonst im Gehrock mit geföhnter Tolle die Showtreppe runtertanzt, wirkt in einem Krankentransporter hochgradig deplatziert.

Ich bin es gewohnt, überall mit Komplimenten empfangen zu werden. Mich freuen auch die verlogenen. Es war also ein doppelter Tiefschlag, dass die Krankenschwester in der Notaufnahme nicht »Oh, der Gottschalk!« ausrief, sondern »Ach Gottchen!« sagte. Der Tonfall war neu. Den hatte ich zum letzten Mal beim Kinderarzt gehört. Der Professor, drunter mache ich es mittlerweile nicht mehr, bestätigte Müller-Wohlfahrts Ferndiagnose: Der Quadrizeps war gerissen.

Hier vielleicht eine kleine anatomische Anmerkung. Wer jetzt denkt, warum macht der Mann so ein Gegacker um einen Bänderriss, den muss ich zur Ordnung rufen. Der Bänderriss ist ein relativ häufiger Sportunfall, der mich nicht aus der Bahn geworfen hätte. Als meine Frau bei unserem ersten gemeinsamen Skiausflug mit einem gerissenen Band im Innenknie auf der Piste lag, habe ich ihr aufgeholfen und bin mit einem munteren »Das schaffst du schon!« ihr voraus ins Tal gewedelt. Das wirft sie mir heute noch vor. So viel zum Bänderriss.

Der Quadrizeps ist eine ganz andere Geschichte, die Sie gerne bei Wikipedia nachschlagen können: Der Musculus quadriceps femoris (lateinisch für »vierköpfiger Oberschenkelmuskel« oder »vierköpfiger Oberschenkelstrecker«) ist ein Riesenlappen, der in den seltensten Fällen reißt. Reißt er doch, ist das Bein unbenutzbar. Es liegt herum wie ein nasses Steak, und man muss um Hilfe bitten, wenn man es bewegen will. Oder man hüpft wie Rumpelstilzchen auf einem Bein durch die Gegend, dabei tut das andere aber höllisch weh. Danach war mir nun wirklich nicht zumute.

Ungern und ausführlich musste ich mir anhören, dass ich »immerhin schon Mitte sechzig« und mein Quadrizeps wohl schon »ziemlich abgenutzt« sei. Ich habe keinen meiner Geburtstage verpasst und durchaus mitgezählt. Aber muss man mir das so unsensibel hinreiben? Meine Stimmbänder waren auch schon Mitte sechzig, ich hatte sie nie geschont, und sie waren immer noch top.

Ich widme meinem linken Knie das erste Kapitel dieses Buches, weil es in meinem Leben als gut gelauntes, schrill gekleidetes, fröhliches Perpetuum mobile einen Wendepunkt einleitete. Auf einer spartanischen Liege in der gekachelten Notaufnahme der Tübinger Klinik ging mir auf, dass ich offenbar in einem Alter war, in dem der menschliche Körper sich langsam aufzulösen beginnt. Als junger Mann war ich allen Möglichkeiten, mir die Knochen zu brechen, sorgfältig aus dem Weg gegangen. Ich war kein besonders rasanter Skifahrer, hielt mich von allen wagehalsigen Sportarten fern und wäre nie auf die Idee gekommen, auf Berge zu klettern oder etwas zu riskieren, das auch nur ansatzweise gefährlich erschien. Dies mag der Grund gewesen sein, warum es mir erst ziemlich spät im Leben an den Kragen beziehungsweise ans Knie ging. Ich war im Umgang mit dieser Art von Missgeschick vollkommen ungeübt. Jugendliche stecken Knochenbrüche als Betriebsunfall weg und tragen den Gips mit dem Stolz des Wagemutigen. Das hatte ich mir erspart. Im Alter aber riecht jede Verletzung nach Verschleiß. Das tut doppelt weh. Ich fühlte mich deshalb nicht nur elend, sondern sah meine Felle gleich insgesamt davonschwimmen. Es ging ans Eingemachte, und ich wurde, eher untypisch für mich, ziemlich nachdenklich.

Hatte ich überhaupt vorgesorgt? Ein Testament gemacht? Eine Patientenverfügung? Wüsste meine Frau all die Passwörter und Codes, die sie braucht, um in unsere Häuser und Konten zu kommen? Und meine Söhne? Keiner von ihnen ahnt, dass eine meiner Armbanduhren richtig teuer war. Ich hatte mich nie getraut, ihnen zu sagen, wie teuer. Würde die jetzt mit mir begraben werden oder beim Trödler landen? Wären die Kerle ohne Vater überlebensfähig? Ich bekomme zweimal pro Woche einen Anruf, der mit »Ey, Papa, haste ma kurz Zeit …?« beginnt. Hab ich immer.

In unserer über mehrere Kontinente verstreuten Familie fungiere ich als Hütehund, der die Herde zusammenhält. Ich plane, wann sich alle wo treffen, ich berate, wenn ein Jobwechsel, ein Umzug, eine Ehe, eine Scheidung, eine Geburt, eine Taufe ansteht. Deswegen ist es von allerhöchster Dringlichkeit, dass ich nicht einfach langsam wegbröckele. Ob ich nicht doch noch mal schnell telefoniere, falls es, wie man den plötzlichen OP-Tod gern umschreibt, »eine Komplikation« gibt? Und wer stellt die Maschinen ab …?

Der Narkosearzt setzte noch einen drauf. Seine vordringliche Pflicht schien es zu sein, dem Patienten zu erklären, dass mit einem Wiedererwachen nicht unbedingt zu rechnen ist. Gehirnschäden seien zwar selten, aber auch nicht völlig auszuschließen. Ich möchte dem guten Mann hier keine seelische Grausamkeit unterstellen, aber mit Abwinken – so pflege ich im Allgemeinen unangenehme Themen zu beenden – schien es hier nicht getan zu sein. Ich winkte mehrfach ab, der Arzt machte mehrfach weiter.

Zurück zu meinem Bein. Vorsichtshalber schaute ich es mir vor derOP noch mal genau an. Ich mochte das lange malibugebräunte muskulöse Ding. Es war mir nicht nur an den Rumpf, sondern auch ans Herz gewachsen und hatte mich klaglos durchs Leben getragen. Ich war auf ihm getänzelt und durch die Massen stolziert. Ob Standbein oder Tanzbein – hätte ich es pfleglicher behandeln sollen? Warum hatte es mir so abrupt den Dienst versagt? Was, wenn ich es verlieren würde? Mit dem Prädikat, ein einmaliger Showmaster zu sein, konnte ich leben. Einbeinig musste nicht auch noch sein. In den letzten Sekunden vor meiner Narkose gelobte ich sämtlichen Gliedmaßen und Organen ewige Dankbarkeit und zukünftige Aufmerksamkeit.

Das alles war nach gelungener OP natürlich sofort vergessen. Nahtlos nahm ich die Rolle des Entertainers wieder ein, alberte mit der Physiotherapeutin, jonglierte zur Gaudi des Personals im Treppenhaus der Klinik mit zwei blauen Krücken und signierte die Gipsbeine der Mitpatienten. Den Unfall degradierte ich zum Vorfall und packte ihn in die Schublade »halb so wild«. Altern und Entertainment passen einfach nicht zusammen.

Für einen runden Geburtstag von RTL hatte eine Maskenbildnerin Günther Jauch und mich einmal zu Greisen geschminkt, die im Stil der beiden alten Nörgler aus derMuppet Show mit brüchiger Stimme übers Fernsehen räsonierten. Weißhaarig und an Stöcken taperten wir als »Waldorf & Statler« durchs Bild und fanden das ziemlich lustig. Wie war ich froh, mir den alten Knacker abends wieder abschminken zu können! Das klappt heute nicht mehr, aber Alter und Entertainment hatten sich bis dahin für mich ausgeschlossen.

Ich habe mindestens fünf Jahre täglich Radio gemacht und in dreißig Jahren meine Fernsehauftritte nicht gezählt. Niemals in meiner Laufbahn musste eine Sendung wegen Erkrankung abgesagt werden. Aber auf Krücken moderieren?

Ein Produktionstermin für die RTL-Show Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle stand seit Wochen fest. Eine Livesendung, also ohne Netz und doppelten Boden! Bei so einer Veranstaltung greifen viele Räder ineinander. Wenn es bei einem davon knirscht, geraten alle aus dem Takt. Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben enge Terminkalender. Der Regisseur, die Techniker, die Studiokapazitäten … Verschiebungen sind für alle Beteiligten eine Katastrophe, die berühmte »Ausfallversicherung« ist für die Sender ein rotes Tuch.

Ich erschien also pünktlich zum Dienst, und wir machten, was in solchen Fällen das Beste ist: aus der Not eine Tugend. Barbara trug ein Krankenschwesternkostüm, was viele Männer immer schon mal sehen wollten, und Günther schob den ziemlich besten Freund – sozusagen ironisch überhöht – im Rollstuhl ins Studio. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht nach drei Minuten aus dem Gefährt gesprungen und auf die kleine Studiobühne geturnt wäre, auf der Jauch und ich gegen das Publikum antraten. Die bereitgestellten Krücken warf ich von mir und faselte was von Wunderheilung. Die Stimmung war gut, die Quote auch.

Am nächsten Tag saß ich im Flugzeug nach Los Angeles. In Malibu ist man mit dem Surfbrett unterwegs und nicht am Stock. Ich spielte die Sache runter, mimte zu Hause den taufrischen Galan und ließ halt beim Workout ein paar Gewichte weg.

Die blauen Krücken tauschte ich gegen einen schicken Spazierstock mit Pferdekopf als Silberknauf. Ostern kam heran. Meine Schwiegertochter samt Enkel war in Deutschland auf dem Weg zum Flughafen, meine Frau kontrollierte zum dritten Mal, ob in jedem Bad sowohl Shampoo als auch Duschgel verteilt waren, und bei mir klingelte das Telefon. Jedes Mal die gleiche Frage: »Musst du da drangehen?«, jedes Mal die gleiche Antwort: »Ja, ich muss.« Dieses Mal hätte ich es lassen oder mich weniger hektisch bewegen sollen. Es war dasselbe fiese Geräusch, an das ich mich allzu gut erinnerte. Das Ding war noch mal durchgerissen! Meine Frau wollte mich, Enkel hin, Enkel her, eigenhändig nach Deutschland in die Klinik schleifen. Das hätte mir noch gefehlt, ich leide sowieso lieber alleine.

Jetzt ging es – wieder in Tübingen – wirklich ans Eingemachte. Die Krankenschwester sagte: »Ach Gottchen, da isser wieder«, und der Narkosearzt nervte mit den gleichen trostlosen Ansagen. Nach der zweiten Operation musste ich für mehrere Wochen in eine Rehaklinik. Das verstörte mich in bis dahin unbekanntem Maße. Ich bekam zwar das »Steinmeier-Zimmer«, in dem sich der damalige Außenminister von einer Operation erholt hatte, aber auf diese Ehre hätte ich gerne verzichtet. Auch dass Dieter »Thomas« Heck dort schon mal gebettet wurde, tröstete mich wenig. Was mir richtig zusetzte, war die Tatsache, dass ich von nun an dauernd Menschen begegnete, denen das Schicksal wesentlich übler mitgespielt hatte als mir. Wenn im Aufzug ein Schlaganfallpatient, halb so alt wie ich, mit schlotternden Händen den richtigen Knopf suchte, dann war das für mich der Blick auf ein Elend, dem ich immer aus dem Weg gegangen war. Ganz bewusst. Für die Kranken und Siechen da sein wollte ich immer, aber nie zu ihnen gehören. Immer wieder hatten mich Ärzte und sozial engagierte Menschen gebeten, in Kinderkliniken, Altenheimen und Einrichtungen für Behinderte mit meinem sonnigen Gemüt für Abwechslung und fröhliche Stimmung zu sorgen. Ich bin diesem Ruf oft und gerne gefolgt. Manchmal war ein Kamerateam dabei, oft waren die Bilder später in den Zeitungen. Auch wenn es mir nie um Selfpromotion ging, muss ich zugeben, dass ich immer froh war, wenn es vorbei war. Ich habe die traurigen Bilder abgeschüttelt wie ein nasser Hund das Wasser. Vielleicht auch deshalb, weil jede dieser Begegnungen eine Konfrontation mit meiner eigenen Sterblichkeit war. Und nun war die Flucht davor plötzlich nicht mehr möglich.

Es ist ein Unterschied, ob man auf dem Rosenball federnd über den roten Teppich der Schlaganfall-Stiftung schreitet oder einem jugendlichen Opfer dieser Krankheit begegnet. Mir liefen und rollten in der Rehaklinik täglich viele jüngere Patienten über den Weg, die sich keine Hoffnung mehr machen konnten, dass irgendwas irgendwann irgendwie wieder zusammenwachsen würde. Das geht auch an die Festen des Glaubens.

Soll man Gott dafür beschimpfen, dass er »so was« zulässt, soll man ihm danken, dass man selber nur »aufs Knie« gefallen ist, oder hört man besser gleich auf, an ihn zu glauben?

Begegnet ist mir der Herr über Leben und Tod in der Reha nicht, dafür aber Männer und Frauen meines Alters, die sich gerade an ihre Ersatzhüfte gewöhnten oder ihre neuen Kniegelenke ausprobierten. Diese Patienten hielten mich augenzwinkernd für einen der Ihren und wollten mich in Fachgespräche verwickeln, denen ich mich schnellstens entzog. Mit den alten Knackern, die jünger waren als ich, musste ich auch noch in derselben Turnhalle turnen. Immer wieder geriet ich in Räume, in denen Senioren sich zu diversen Gruppentherapien zusammengefunden hatten. Meine Witzeleien (»Bin ich hier richtig bei der Schwangerschaftsgymnastik?«) wurden dort eher als unpassend empfunden.

Man muss sich das vorstellen: Ich, der Bodybuilder aus Malibu, gegen die Rentner aus Charlottenburg. Leider lag ich nicht in Führung. Das Elend jeder Reha ist es, dass das Kommando immer mit »Und jetzt gaaanz langsam« beginnt. Begriffe wie »vorsichtig« und »erst einmal« spielen ebenso eine wichtige Rolle wie dieses besorgte »Tut das weh?« oder, ganz schlimm: »Geht’s noch?«

Dabei tat es immer weh und ging manchmal wirklich nicht mehr. Eine neue, bittere, machtvolle Erfahrung. Es wird ja viel über das Altwerden geschrieben, aber das überliest man entweder oder nimmt es mit der Distanz des amüsierten Lesers zur Kenntnis. Ganz anders und an Brutalität nicht zu überbieten ist es, wenn man es am eigenen Leibe erfahren muss. Vor allem für einen bekennenden Verdränger wie mich.

Ich habe es ja weitgehend geschafft, das Motto meines Opernhelden Papageno aus der Zauberflöte nachzuleben: »Stets lustig, heißa hopsassa.« Allerdings bleiben Opernhelden ewig jung. Im Unterschied zu Publikumslieblingen. Die werden alt. Wenn sie Glück haben. Und dann begreifen sie es doch als Unglück. Ich zumindest kann nicht behaupten, dass ich begeistert auf die siebzig zusteuere. Der Konflikt zwischen Erfahrenmüssen und Nicht-wahrhaben-Wollen knirscht nicht in den Knochen oder im Herzen, er bohrt sich in die Seele. Und Schwermut kann ich nicht brauchen, mein Betriebskapital ist die gute Laune.

Als Überschrift für meine Rehawochen leihe ich mir mal kurz Bonjour Tristesse von Françoise Sagan aus. Ich beging – feiern kann man das nicht nennen – in dieser Zeit auch noch meinen sechsundsechzigsten Geburtstag, an dem laut Udo Jürgens das Leben überhaupt erst anfängt. Eine Party mit Rollstuhlrennen und Krückenweitwurf wollte ich mir ersparen, und im Übrigen fragte ich mich, ob in diesem Alter Geburtstage überhaupt noch ein Anlass zum Feiern sind.

Als ich an diesem Tag mit schmerzendem Knie in der Reha erwachte, musste ich an meine Nacht in der Berghütte denken. Damals wollte ich das Alter umarmen, und es hatte sich mir verweigert. War das nun das Zeichen, auf das ich zu meinem Sechzigsten vergeblich gewartet hatte? Plötzlich schien es mir, als sei ich jetzt fällig. Erntereif sozusagen. War das der Anfang vom Ende?

Mein Vater war zwei Wochen vor seinem vierundsechzigsten Geburtstag an Krebs gestorben. Ihn hatte ich schon mal überlebt. Ich war aufs Bein gefallen und nicht auf den Kopf. Der Quadrizeps war mir zweimal gerissen, aber das war besser als die Wirbelsäule einmal gebrochen. Mann, ging es mir gut!

Außerdem war für mich ein paar Tage vorher ein Traum in Erfüllung gegangen, der nur für wenige Männer wahr wird: Barbara Schöneberger stand neben meinem Rehabett. Sie hatte irgendwann versprochen, mich zu besuchen, wie man das halt so verspricht und wie ich das anderen ein Dutzend Mal versprochen habe. Aber plötzlich war sie wirklich da. Ohne jede Voranmeldung. Um zu verhindern, einen fidelen Opa mit neuen Hüften aus dem Gleichgewicht zu bringen, hatte Barbara es vermieden, sich ordnungsgemäß am Empfang anzumelden, sondern sie war über den Zaun geklettert. Ein solcher Verstoß gegen die Hausordnung käme für Günther Jauch nie infrage. Der hielt sich ans Protokoll und erschien pünktlich, als die Ärzte mir den ersten Ausflug erlaubten.

Günther fuhr in einem gerade erstandenen Oldtimer vor und ließ mich den Preis schätzen, für den er ihn gekauft hatte. Ich lag um das Dreifache drüber. Eigentlich hätte ich es wissen müssen: Wenn es kein Schnäppchen gewesen wäre, hätte mein Freund die Kiste nie erworben.

Ich stand wieder mitten im Leben, aber eben nur auf einem Bein. Das andere wollte nicht mehr so recht mitspielen. Mein Knie schwoll nur langsam ab, mein mühsam antrainierter, einst gewölbter Oberschenkel war nun flach wie eine Pizza und hat bis heute nicht zu seiner Form zurückgefunden. Das linke Bein konnte ich lange nicht anwinkeln. Im Theater sah mich eine Sitznachbarin böse an, weil sie dachte, ich suchte beim Prinz von Homburg ihren Beinkontakt, dabei wusste ich vor Schmerzen nicht mehr, wohin mit der Haxe. Und beim Autofahren muss ich auch jetzt noch immer wieder anhalten, um mir die Füße zu vertreten. Mein pantherhafter Gang der geschmeidig starken Schritte, wie ihn schon Rilke beschrieben hat, ist Geschichte. Wenn ich schneller laufen will und den vierten Gang einlege, bekomme ich diesen Humpelschritt, also versuche ich, mich in gemessenem Tempo fortzubewegen. Wenn ich mit der U-Bahn unterwegs bin, stürme ich nicht wie zu meinen besseren Zeiten die Treppen hoch, sondern hangele mich am Geländer entlang. Und wenn ich im Zug einen leeren Platz erspechte, setze ich mich drauf. Das scheint niemanden zu verwundern. Nur mich selbst. Ich bin nicht mehr ganz der Alte und habe gleichzeitig das Gefühl, es langsam zu werden.

Wir merken uns: Das Alter erwischt uns nicht da, wo wir es feierlich in Empfang zu nehmen gedenken, sondern zu einem Zeitpunkt, der uns gar nicht in die Planung passt. Zu meinem sechzigsten Geburtstag, als ich glaubte, es wäre so weit, hatte es meine Einladung noch schnöde ausgeschlagen. Sechs Jahre später zwang es mich in Jerusalem in die Knie. Ich zeige bis heute gerne ein blutiges Operationsfoto beim Dinner, vor allem, wenn es Bolognesesoße gibt. Kommt immer gut an.

STAYIN’ ALIVE

The Bee Gees

Ich war selbst ganz benommen von der Erkenntnis, dass meine Masche noch funktionierte. Ein DJ in den Sechzigern spielt Musik aus den Sechzigern für die Generation Sechzig plus, einmal im Monat, im Bayerischen Rundfunk.

Von meinem Radiocomeback befeuert, schlug ich vor, in der Silvesternacht 17/18 eine Tanzparty mit Classic Rock und Publikum anzuzetteln. In das große Aufnahmestudio passen ungefähr siebenhundert Gäste – über achtzehntausend hatten sich um Tickets beworben. Zum Jahreswechsel 18/19 gab es eine Neuauflage, da hatten wir schon sechzigtausend Anfragen. Es läuft.

Dort wo sonst das Symphonieorchester geigt, hatte ich vor vierzig Jahren bei den berühmten »Rundfunkbällen« als Discjockey Platten aufgelegt. Mit meinem alten Radiokumpel Fritz Egner und mit mir stand in dieser Nacht die musikalische Kompetenz von mehr als hundertdreißig Jahren an der Diskothek.

Die Zuhörer tanzten wie die Derwische. Ein schöner Anblick war das nicht, aber unser Gewackel auf der Bühne war auch nicht sehr geschmeidig.

Fritz brachte seine neue Hüfte zum Glühen, und für mich begann das neue Jahr mit einem Notarzteinsatz. Ich war zu dem Event extra eingeflogen, war vom Jetlag gebeutelt und hatte mich in meine zu engen Jeans gehungert, um mir nicht mit einem Bauch die drahtige Discjockeyfigur zu verhunzen. Das öffentlich-rechtliche Catering bestand aus zwei Bananen, einem Schokoriegel und einer Tüte Studentenfutter. Ich warf alles ein, aber war wohl zu wenig. Nach der letzten Tanzrunde – alle Zeugen waren schon weg – sank ich erst Fritz Egner in die Arme und dann zu Boden. Der Krankenwagen rollte an.

»Dehydriert und unterzuckert« ist eine Diagnose, die jede Nachtschwester im Seniorenheim schon gestellt hat. Nach zwei Stunden war ich zwar wiederhergestellt und lag in meinem Hotelbett, aber mein Rutsch ins neue Jahr war diesmal wörtlich zu nehmen.

Mir war von vornherein klar gewesen, dass es keine sehr vernünftige Lebensplanung sein kann, in Kalifornien zu wohnen und jeden ersten Sonntag im Monat im Funkhaus an der Arnulfstraße anzutreten, wo meine Laufbahn einst begonnen hatte. Meiner Frau habe ich den Notarzteinsatz bis heute verschwiegen, die tanzte mit meinem Sohn, den ich dazu verdonnert hatte, mich zu vertreten, in Beverly Hills ins neue Jahr.

Thea hat nie versucht, mich zu »Extreme Rentnering« in Malibu zu überreden. Sie weiß auch, dass mir die Zeit davonläuft, und will mir mein Spielzeug nicht zu früh wegnehmen.

Ich habe zwar immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie mir die Feuermeldungen aus Kalifornien nach Deutschland weiterreicht, und bin wenig hilfreich, wenn ich dann nassforsch aus München vermelde: »Hier regnet’s.« Trotzdem winkt sie mir jedes Mal freundlich nach, wenn ich das Haus verlasse. Dass sie von meiner Spätblüte begeistert ist, wage ich zu bezweifeln. Ich schon.

Einmal im Monat freue ich mich wie ein Kind, dass mir meine Magnetkarte automatisch die Studiotür zum Senderaum von Bayern 1 öffnet. Meinen Kopfhörer trage ich seit vier Jahrzehnten so, dass ein Ohr frei bleibt, damit ich merke, wenn ich bei den Ansagen zu laut schreie. Mit dem anderen inhaliere ich Songs, von denen ich manche selber ewig nicht mehr gehört habe. Bei »You Keep Me Hangin’ On« von Vanilla Fudge sind die Takte, bei denen ich zur Luftgitarre greife, seit 1967 exakt dieselben geblieben. Meine Hörer sind auch die letzten, die noch frankierte Briefe per Snail-Mail an den Sender schreiben. Ich habe allerdings darum gebeten, keine Fotos mehr beizulegen, das war zu ernüchternd.

Die Miss Bayern, deren Wahl ich 1982 moderierte, stand neulich nach der Sendung unten am Empfang. Sie ist immer noch hübsch und vertreibt inzwischen Cremes für die Haut ab vierzig. In alter Freundschaft überreichte sie mir eine Tube davon gratis. Die große, mit doppeltem Wirkstoff.

Technisch wäre ich als Radio-DJ mittlerweile völlig überfordert. Die Zeiten, wo ich mit dem Saphir des Plattenspielers nur die schwarze Rille zwischen zwei Titeln treffen musste, sind vorbei. Statt der drei Regler, mit denen ich früher hantierte, gibt es jetzt ein Dutzend, und von mehreren Monitoren springen einen Wetterbericht und Verkehrsmeldungen an. Weil ich beim Verlesen des Wetterberichts immer unterschlage, dass er »kompakt und zuverlässig« ist, und bei den Verkehrsmeldungen das Wortmonster »minutengenaue Stauzeitmessung« weglasse, gelte ich bei den Hörern als Revoluzzer. So schnell geht das heute.

Im Radio fühlte ich mich sofort wieder zu Hause. Das Band, das mich mit meinen Hörern verbindet, ist nie gerissen. Nach knapp einem halben Jahrhundert geht es mir jetzt darum, ein Fähnlein der Aufrechten zu motivieren, sich an einem Sonntagabend zu meinen Gunsten gegen den Tatort zu entscheiden.

Der Tatort. Wie sich die Dinge wandeln und wir uns mit ihnen. Mit zwanzig ging mir dieser Satz noch flüssig in Latein über die Lippen, eben musste ich nachschauen, wie die zweite Hälfte ging: »tempora mutantur et nos mutamur in illis«. Wie er betont wird, weiß ich auch noch.

T-E-mpora mut-A-nt-U-r et n-O-s mut-A-mur in-I-llis.

Anzufügen wäre aus meiner Sicht, dass nicht alles, was sich ändert, auch besser wird. Das gilt für mich ebenso wie für den Tatort. Als ich den ersten sah, war ich ein junger, schlanker und fröhlicher Twen, der Kommissar ein griesgrämiger Opa namens Trimmel. Trimmel gibt es nicht mehr, mich und den Tatort schon. Früher lag da zu Beginn des Krimis eine Leiche, die mit Rücksicht auf die jugendlichen Zuschauer die Augen geschlossen halten musste, und am Ende erklärte Trimmel, wer der Mörder war. Es gab keine Einsatzkommandos, die mit Maschinenpistolen Hochhäuser stürmten, und der Kommissar hatte weder einen Vater mit Alzheimer zu Hause noch ein verhaltensgestörtes Kind. Wenn es in seiner Ehe kriselte, hielt er das von den Zuschauern fern, die hatten selber Eheprobleme. Was er hatte, waren dicke Augenbrauen. Ich fand das gut.

Nach dem behäbigen, spießigen Kommissar Trimmel kam der aufsässige, coole Schimanski. Der sagte im Fernsehen »Scheiße« und pinkelte an graue Ruhrpotthäuser. Fand ich auch wieder prima. Ich riss im Radio inzwischen auch die Klappe ganz weit auf und versuchte im Fernsehen, soweit ich mich traute, jede Form von »political correctness« zu vermeiden. Das gelang mir ganz gut. Bald hatte ich höhere Einschaltquoten als der Tatort, obwohl die Leichen inzwischen die Augen aufbehalten durften und in jeder Folge ein Gerichtsmediziner zu sehen war, der in Mordopfern herumsägte, denen kleine Kofferzettel von toten Zehen baumelten.

Langsam drehte sich der Wind. Beim Tatort und bei mir. Die Kommissare wurden jünger, ich wurde älter. Meine Quote sank und die vom Tatort stieg. Dort waren plötzlich junge und vor allem weibliche Ermittler an der Macht, die mich irritierten. Sie saßen mit dem Colt im Schulterhalfter am Schreibtisch und zischten beim Verhör dem Verdächtigen schon mal »Fick dich!« ins Ohr. Ich wurde auf meiner Wetten-dass-Couch schon bei geringeren Anzüglichkeiten zur Ordnung gerufen.

Inzwischen ist der Tatort die letzte verbindliche Größe, auf die sich das deutsche Fernsehpublikum einigen kann, und es ist vielleicht meine kleine Rache an dieser Entwicklung, dass ich ihm einmal im Monat ans Bein pinkle, indem ich im Radio »Highway to Hell« spiele, während der sensible Kommissar Borowski mit ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden den Täter überführt. Spontane Hörer-E-Mails wie »Geile Mucke heute wieder! Wer schaut Tatort, wenn er Thommy hören kann!« nehme ich hocherfreut zur Kenntnis.

Ein bisschen tricksen ist alles. Wer Paul McCartney nicht als Opa sehen will, der muss halt die Augen schließen, wenn er in seinen Konzerten »Yesterday« singt. Und wer mit dem, was gestern bei Wetten, dass..? im Schaufenster lag, nichts mehr anfangen kann, der soll das Radio einschalten und kriegt mich taufrisch. Ich bin von heute, nur die Musik ist von gestern.

Mit vierzig habe ich vollmundig getönt, dass ich spätestens mit sechzig in den Sonnenuntergang reiten würde. An meinem fünfzigsten Geburtstag war ich dann wirklich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn und fand, zehn Jahre seien doch etwas knapp. Meinen Sechzigsten feierte ich mit großem Tamtam in New York, der Intendant und der Programmdirektor des ZDF machten sich die Mühe anzureisen, ich war immer noch ihr bestes Pferd im Stall. Und auch mein siebzigster Geburtstag wird, wie ich mich kenne, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren.

Dafür kann es gut sein, dass mein Achtzigster ganz ohne mich stattfindet.

Falls ich ihn aber erlebe, was ich fest vorhabe, dann bitte so wie Larry King. Vor einiger Zeit war ich zu einem Dinner mit ihm eingeladen. Wie ein Marabu mit Hosenträgern hatte der in Hunderten von CNN-Talkshows an seinem Tisch gehockt und seine Gäste schräg von unten durch die Einweckgläser seiner Brille gemustert. Obama war einer davon, Clinton und so ziemlich alles, was Rang und Namen hatte. Ich übrigens auch. Larry King war die einzigeUS-Talkshow, zu der ich jemals eingeladen wurde. Ich flog extra nach Washington, und der Gastgeber begrüßte mich vielversprechend: »Ein Deutscher und ein Jude, das wird lustig!« War es auch. Nur als King seine Zuschauer dazu animierte, live im Studio anzurufen, um den Talkgast persönlich zu befragen, wurde mir mulmig. Würde das Telefon überhaupt klingeln?

Meine Rettung waren Deutsche, die in Amerika lebten, und Amerikaner, die früher in Deutschland gelebt hatten. Alle dachten gerne an ihren Aufenthalt in Germany zurück, und ich war ein Teil davon geworden. Das half mir auch in Kings Augen nach vorne. Vielleicht lag es aber auch am Ausschnitt mit dem klugen Hund aus Wetten, dass..?, den er bei meiner Vorstellung zeigte. Der Hund konnte auf Frauchens Befehl die BVB-Mütze aus allem möglichen Krempel herausfinden und war danach öfter im US-Fernsehen als ich. Kein Wunder, dass Larry King sich nicht mehr an mich erinnerte, als man mich jetzt, ein paar Jahre nach meinem Auftritt bei ihm, an seinem Tisch platzierte. Ich saß neben seiner jungen Frau, die Gott sei Dank mal mit Giorgio Moroder zusammen war, den ich gut kenne. So jung war sie also auch nicht mehr, aber solange King noch lebt, wird sie die »junge Frau an seiner Seite« sein. Ich nenne das den Heesters-Effekt. Frau King und ich hatten zumindest ein gemeinsames Thema.

Als Larry zu einem kleinen Talk auf die Bühne gebeten wurde, wackelte meine Entscheidung mit dem Aufhören wieder, denn da stand ein Mann mit vierundachtzig und war wesentlich lustiger und unterhaltsamer als die meisten seiner halb so alten Kollegen.

Und er konnte Geschichten erzählen: Als Highschoolstudent in Florida nahm ihn John F. Kennedy nur unter einer Bedingung als Anhalter in seinem Auto mit. JFK war damals Senator und hatte gerade den Entschluss gefasst, sich um das Amt des US-Präsidenten zu bewerben. Bevor er den jungen Larry King einsteigen ließ, musste der ihm in die Hand versprechen, ihn später zu wählen. Larry schlug ein und hat sich an sein Versprechen gehalten.

Da stand ein Entertainer, der den jüngeren Interviewer sehr schnell alt aussehen ließ, das Publikum hatte seinen Spaß mit dem alten Knacker. Ich als Fachmann war begeistert. Und King ist seitdem mein King.

MY GENERATION

The Who

Als Vertreter meiner Generation fühle ich mich seit einiger Zeit von meiner Umwelt ständig herausgefordert. Menschen, die es gut mit mir meinen, raten mir, Alterskoketterie gefälligst zu unterlassen. Entweder ich würde damit auf etwas hinweisen, was jeder längst bemerkt hätte, oder ohne Not betonen, was sonst niemandem aufgefallen wäre. In beiden Fällen also überflüssig. Obwohl ich mich bemühe, den Rat umzusetzen, tappe ich doch immer wieder in die gleiche Falle. Entweder werfe ich mich in die Brust, um zu beweisen, dass ich ein cooler Alter bin, oder ich stilisiere mich als tapsiger Tanzbär, der seine Kunststücke noch beim »fahrenden Volk« gelernt hat. Ich fall da auch gerne mal von einem Extrem ins andere.

Vielleicht liegt eine Erklärung in dem Song, dessen Titel ich diesem Kapitel vorangestellt habe. Ich war fünfzehn, als die Who mit »My Generation« überall in den Charts vertreten waren. In Latein lasen wir gerade De re publicavon Cicero, und in Griechisch krebsten sich die Hellenen bei Xenophon mühsam dem rettenden Meer entgegen. Mein Englisch reichte nicht mal zum Erwerb einer Bahnsteigkarte in Londons Victoria Station, wie also sollte ich den hellsichtigen Satz verstehen, den Who-Gitarrist Pete Townshend in diesem Song hervorstieß: »I hope I die, before I get old«?

Auch die seltsamen Stotterlaute »s-s-sensation … g-g-generation« in diesem Lied konnte ich nicht als das begreifen, als was sie gemeint waren: Die Unfähigkeit des Teenagers, sich in einer Welt zu artikulieren, die kein Verständnis für ihn zu haben scheint. Im Grunde handelt es sich um dieselbe Gemengelage wie meine aktuelle Unsicherheit, mich in einer Welt zu artikulieren, die kein Verständnis für Menschen über sechzig zu haben scheint. Diese Parallelität muss man sich gewaltsam vor Augen führen, denn »Junge« und »Alte« sind in dem Zusammenhang betriebsblind. Den jungen Menschen ist der Vorzug ihrer Jugend nicht bewusst, die alten verdrängen ihre Situation.

Meine Generation pubertierte in einer Zeit, als die Röcke der Mädchen so kurz waren wie nie zuvor. Die »Pille«, wenngleich vom Papst verschmäht, war bereits ein Thema und Aids war noch keins. Der Kalte Krieg war eine überschaubare Angelegenheit. Kennedy war der sympathische Berliner, und Chruschtschow haute mit seinen Schuhen rum. JFK hatte mit Jackie eine perfekte »Society Lady« an seiner Seite, und Nikitas russische Babuschka hieß Nina Petrovna und sah auch so aus. Da sind wir schon bei einem Defizit, das den Männern meiner Generation nicht erst seit heute um die Ohren fliegt: Unser Umgang mit Frauen und wie wir über sie reden.

Harvey Weinstein gehört zu meiner Generation. Und benutzt diese Tatsache dafür, sein Verhalten zu entschuldigen. Er käme eben noch aus einer »anderen Zeit«, gab er zu Protokoll. Aber aus der komme ich doch auch?

Ich bin zwar auf einem anderen Kontinent, aber in einem ähnlichen kulturellen Umfeld groß geworden. In Fernsehserien (Lassie) gab es nur intakte Familien, in TV-Komödien (Millowitsch-Theater) war der Vater zwar ein tumber Schussel, aber er bestimmte trotzdem, wo’s langging, und in der Werbung war die »züchtige Hausfrau« für Essen und Wäsche zuständig. Die »heile Welt« war die Norm, die sich alle gegenseitig und mit großem Erfolg vorspielten. Über Abweichungen und Ausschweifungen wurde entweder flüsternd und hinter vorgehaltener Hand getuschelt, oder sie wurden einer sozialen Schicht angedichtet, zu der man nicht gehörte. Man kann das verlogen nennen, es war sicher »spießig«, aber es hatte auch etwas Kuscheliges.

Als Heranwachsender hatte ich keinen Grund, an dieser Komfortzone zu zweifeln.

In Kulmbach habe ich erst vor Kurzem einen alten Schmalfilm auf dem Dachboden gefunden, dessen Vorspann »Silvester 1954« ankündigt. Ich war damals vier und spielte nicht mit, mich hatte man offensichtlich unter Narkose gesetzt und zu Hause gelassen. Die Erwachsenen sind unter sich und prosten zu Beginn mit einer Glastasse ins Bild, in der sich vermutlich Bowle befindet. Die Herren im dunklen Anzug, mein Vater mit runder Brille und Zigarre, meine Mutter im kleinen Schwarzen mit kurzen Chiffonärmeln. Abgemagert sah da keiner aus, in dem knappen Jahrzehnt seit Kriegsende hatte man sich wieder eine ziemliche Schwarte angefuttert. In der zweiten Hälfte des Streifens – ich habe keine Ahnung, wer die Schmalfilmkamera führte – kam erkennbar Stimmung auf. Die Krawattenknoten waren zwar nicht geöffnet, aber die Herren trugen jetzt großteils Pappnasen, manche in der charmanten Kombiausführung mit Schnurrbart und Drahtbrille. Einige hatten alberne