10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

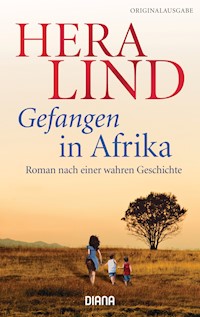

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Juliane Bressin hat sich eine fast perfekte Welt geschaffen: treuer Mann, zwei wohlerzogene Kinder, Vollwertkost, Biomüll, Bullerbü. Warum also nicht „drei ganz normale Kinder“ aufnehmen, die übergangsweise eine Pflegefamilie suchen? Doch bald nach Ankunft der Kinder stürzt Julianes hellblauer Himmel ein. Was haben die kleinen Wesen mit thailändischen Wurzeln erlebt? Woran ist der Vater gestorben, und warum liegt die Mutter im Koma? Hüten sie ein dunkles Geheimnis? Schon nach wenigen Monaten steht Juliane mit ihrer eigenen Familie an einem Abgrund ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2018

Sammlungen

Ähnliche

Der Roman

Juliane Bressin lebt mit ihrem Mann Jonathan und den beiden Kindern als perfekte Familie in einer heilen Vorortwelt. Als sie in der Zeitung liest, dass für drei Kinder mit thailändischen Wurzeln, deren Mutter im Koma liegt und deren Vater gestorben ist, eine Pflegefamilie gesucht wird, zögert sie nicht lange. Mit Feuereifer stürzt sie sich in ihre neue Aufgabe und versucht, den Neuankömmlingen das Paradies auf Erden zu bereiten, sie an ihrer liebevollen Erziehung und geruhsamen Ordnung teilhaben zu lassen. Doch die Schützlinge sind nicht nur verwahrlost, sondern auch traumatisiert. Besonders Malie, die Älteste, ist oft aggressiv und eiskalt. Hat die Zwölfjährige Gewalt erfahren? Hat sie versucht, ihre jüngeren Geschwister zu beschützen? Wie weit ist sie dabei gegangen? Bald erhärtet sich für Juliane ein schrecklicher Verdacht. Das ganze Ausmaß der erschütternden Geschichte der Kinder vermag sie sich allerdings nicht vorzustellen …

Die Autorin

Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit zahlreichen Romanen sensationellen Erfolg hatte. Seit einigen Jahren schreibt sie ausschließlich Tatsachenromane, ein Genre, das zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Mit diesen Romanen erobert sie immer wieder die SPIEGEL-Bestsellerliste. Zuletzt stieg »Die Hölle war der Preis« direkt auf Platz 1 ein, gefolgt von »Die Frau zwischen den Welten« auf Platz 2. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in Salzburg.

HERA

LIND

Hinter den Türen

Roman

1

Köln, Samstag, 17. März 2007

Nebenan öffnete sich das Garagentor. Die kleinen Öhrchen von unserer temperamentvollen Zwergschnauzerdame schossen elektrisiert in die Höhe. Das schwarze Wollknäuel stürzte sich wie ein Wurfgeschoss vom Sofa und kläffte begeistert die Haustür an, während das rotierende Schwänzchen die Schirme im Schirmständer aus dem Gleichgewicht brachte.

Die schweren Schritte Jonathans, der den Großeinkauf ins Haus schleppte, brachten das helle Wohnzimmerparkett zum Zittern. Dazu das Gepolter von Tim und Lilli, das die Wände zum Wackeln brachte. Vorbei war es mit der seligen Ruhe. Seufzend ließ ich die Samstagszeitung aufgeschlagen auf dem Sofa liegen und rappelte mich auf, um meine Lieben zu begrüßen.

Was ich da gerade gelesen hatte, hatte mich tief berührt. Ich musste minutenlang auf die Anzeige gestarrt und darüber Zeit und Raum vergessen haben.

Okay. Showtime und Action. Ich atmete einmal tief durch und riss die Haustür auf. »Hallo, ihr Mäuse! War es schön bei den Pfadfindern?«

»Wir haben gelernt, wie man Feuer macht!« Tim stürmte an mir vorbei zum Gästeklo. Sein elfjähriges Bubengesicht wies Rußspuren auf, seine Augen leuchteten vor Begeisterung und Stolz. »Aber ich hab mich nicht getraut, in den Wald zu kacken, dabei musste ich schon die ganze Zeit so dringend!«

»Tim!« Ich verbiss mir ein lautes Lachen. »Wir kennen doch andere Wörter dafür!«

»Meine Notdurft verrichten«, verbesserte er sich mit den gestelzten Worten, die ich ihm offensichtlich einmal irgendwann beigebracht haben musste, während er die Tür zuschlug und hektisch verriegelte.

»Lass mich mal vorbei, Schatz.« Mein Hüne von Mann schleppte zwei Mineralwasserkisten in die Küche und ließ noch eine Großpackung Toilettenpapier, die er unters Kinn geklemmt hatte, vor die Klotür fallen. Jon hätte aus einem Cowboyfilm entsprungen sein können: groß, zupackend, verdammt gut aussehend und sexy. Flanellhemd, Jeans, Boots, Dreitagebart und Grübchen am Kinn. Statt eines Cowboyhuts trug er allerdings einen lässigen Männerdutt, und statt Pferd hatte er unsere Familienkutsche in der Garage geparkt.

Grinsend drückte er mir einen stacheligen Kuss auf die Lippen und klopfte lässig an die Klotür.

»Großer? Hier draußen liegt Nachschub!«

»Lass mich! Ich muss mich konzentrieren!«

»Aber hinterher Hände waschen!«

»Abziehen, Klodeckel zu, Hände waschen, lüften«, hallte es genervt durch die Tür.

»Juliane, hilfst du mir mal eben?« Jon war schon wieder auf dem Weg in die Garage, umkläfft von Socke, die ihm mit spitzen Welpenzähnchen an den Schuhbändern nagte. »Im Auto sind noch ein Karton Milch und die üblichen Kleinigkeiten.«

»Das kann ich doch machen!« Meine neunjährige Lilli rannte hilfsbereit hinter ihm her und versuchte tatsächlich, mit ihrer zierlichen Figur den Karton aus dem Kofferraum unseres Vans zu wuchten.

Ich schlüpfte in die Clogs, die vor unserer Haustür standen, und half meiner eifrigen Tochter, während Socke inzwischen kampfeslustig das liebevoll bereitgestellte Klopapier zerbiss und mit der daraus resultierenden Papierflut kämpfte.

»Kinder, ihr macht mich fertig!« Ich nahm Lilli den Karton ab. »Lilli, gib mir das und kümmre dich lieber um den Hund.«

Sofort trippelte das liebe Kind davon. Meine Kinder gehorchten mir aufs Wort. Der Hund weniger, der Mann gar nicht.

»Socke!« Lilli pulte durchgespeichelte Papierballen aus dem Hundemäulchen.

Wie ein Storch im Salat balancierte ich mit der Großpackung Milchtüten über das Knäuel hinweg und nahm die feuchten Fetzen aus der Hand meiner Tochter entgegen.

»Danke, Lilli. Du bist ein gutes Kind.«

»Jeden Tag eine gute Tat«, trumpfte Lilli auf. »Das lernen wir bei den Pfadfindern!«

Dann kletterte sie auf einen Hocker und wusch sich brav die Hände. Verzückt sah ich das eifrige Mädchen von der Seite an und hoffte, sie würde immer so bleiben. Niemals sollte aus ihr ein widerborstiges Pubertier werden, niemals! Dafür hatten Jon und ich uns aber auch unendlich viel Mühe mit der Erziehung gegeben. Schließlich waren wir beide als Sozialpädagogen vom Fach.

»Boah, Mama, das riecht ja super, was brutzelt denn da im Ofen?«

»Ich hab mich mal wieder an einem Gemüseauflauf versucht!« Schmunzelnd räumte ich die Einkäufe in den Kühlschrank und schubste die Tür mit der Schulter zu.

Im Werbespot wäre jetzt das gute Gewissen weich gespült ins Bild geflogen und hätte mit sanfter Stimme meine hausfraulichen Qualitäten gelobt. Doch die Realität war noch besser: Mein Kind flog mir begeistert um den Hals.

»Oh, Mama, du bist die Beste! Den mit meinem Lieblingskäse?«

»Und frischen Kräutern. Ich war heute Morgen noch auf dem Wochenmarkt.«

Lilli hüpfte erfreut vom Hocker. »Darf ich dann den Salat anrichten?«

»Du darfst mir helfen, Lilli. – Tim, hast du die Hände gewaschen?« Mein Sohn war von seiner geschäftlichen Besprechung zurückgekehrt.

»Aye, aye, Sir. – Boah, sieht das lecker aus!«

»Dein Lieblingsessen, Tim: überbackene Auberginen mit Tomaten, die auf der Zunge zergehen.«

»Geil!«

»Tim!«

»Sorry. Ich meine natürlich: köstlich!« Er grinste. »Sind das Biotomaten?«

»He, nicht mit den Fingern in die Salatschüssel greifen!«

Unter Geplauder und dem glücklichen Gebell unseres überdrehten Hundeviehs richteten wir den Salat an und holten die Teller aus dem Schrank. Ich musste kurz innehalten und meine geliebte Bande bewundern. Ich liebte alle drei so sehr, dass ich mich manchmal in den Arm kneifen musste. Alles war perfekt! Unser kleines Reihenhäuschen am Rande des Kölner Stadtwalds in der stillgelegten Spielstraße, unsere nette Nachbarschaft in den identischen Reihenhäusern mit den gepflegten kleinen Vorgärten – mit unserer wunderbaren Familie hätten wir jederzeit Werbung für eine Lebensversicherung machen können. Auch beruflich lief alles rund: Jon war seit Kurzem Pflegedienstleiter in der Uniklinik, worauf wir alle mächtig stolz waren, und ich arbeitete von montags bis freitags halbtags in einer Kita. Unsere Kinder waren gute Schüler, aber was noch viel wichtiger war: gute kleine Menschen. Sie waren sportlich, spielten verschiedene Instrumente und engagierten sich sozial wie zum Beispiel samstagvormittags bei den Pfadfindern. Sie standen in der Straßenbahn für ältere Leute auf, hielten uns die Tür auf und sagten »Bitte« und »Danke«. Sie grüßten höflich und gehorchten uns meistens. Jon und ich waren moderne Vorzeigeeltern. Und liebten uns immer noch wie am ersten Tag voller Achtung und Wertschätzung. Wenn ich darüber nachdachte, dass ich früher seine Chefin gewesen war und er mein vier Jahre jüngerer Zivildienstleistender, entrang sich mir immer noch ein Grinsen. Erst war ich ja wahnsinnig in meinen Psychologieprofessor Fausto verliebt gewesen, einen distinguierten Signore italienischer Abstammung, der heute ein angesehener Psychiater in leitender Stelle an der Neuroklinik war. Aber als damals der blonde lässige Jonathan in mein Leben schneite, war der Professor nur noch Schnee von gestern. Noch immer war Jon mein Traummann: ein Künstlertyp mit handwerklichem Geschick.

»Was willst du mit der Taucherbrille, Tim?«

»Zwiebeln schneiden.« Den Sinn fürs Praktische hatte er von seinem Vater geerbt.

»Aber Vorsicht, Großer. Du brauchst deine Finger noch.«

»Ja, zum Gitarrespielen! Darf der Gregor heute Nachmittag zum Üben kommen? Wir wollen eine Band gründen!«

»Geht klar, Sohn. Wenn es nicht zu laut wird.«

»Und die Jasmin zu mir?«, sagte Lilli flehend. »Wir wollen ein großes Puzzle legen und sind auch ganz leise!«

Jon und ich wechselten zärtliche Blicke. Dann hätten wir ja mal wieder ein Stündchen Zeit für Zweisamkeit!

Als ich merkte, wie mir die Röte der Vorfreude in die Wangen schoss, bückte ich mich schnell nach dem Ofen.

»Lass mich das machen, Juliane.«

Die Adern in Jons durchtrainierten Armen traten hervor, als er mir die schwere Auflaufform mit seinen Topfhandschuhen abnahm. »Vorsicht, heiß!«

Er wuchtete den goldkross überbackenen Auflauf auf die Anrichteplatte.

Ich klatschte in die Hände.

»Kinder, Servietten fehlen noch, und Gläser! Und stell die frischen Blumen in die Mitte, Lilli!«

Endlich saßen wir am runden Esszimmertisch in der sonnendurchfluteten Wohnküche mit Blick auf unsere kleine Terrasse.

Der Frühling hielt schon Einzug, die Birken wiegten sich sanft im Wind, und mein Arrangement aus gelben und roten Tulpen bog sich anmutig. Die schräg stehende Sonne tauchte unsere ockerfarbenen Wände mit den Kinderfotos in ein warmes Licht: Tim und Lilli als rundliche Babys in den Armen ihrer Paten, als niedliche Kleinkinder mit gleichaltrigen Nachbarskindern im Sandkasten, mit den ersten Fortbewegungsmitteln wie Roller oder Dreirad auf der Straße, später beim Wandern, beim Zelten, bei der ersten längeren Radtour. Aus den rundlichen Kleinkindern waren schlanke Schulkinder geworden. Und es würden noch viele Fotos dazukommen.

Jon und die Kinder ließen es sich schmecken.

»Hast du da was in der Zeitung eingekringelt?« Tim verrenkte sich neugierig den Hals. »Sind das die Kleinanzeigen? Wollen wir was kaufen?«

»Bitte nicht mit vollem Mund, mein Herz.« Ich wischte mir die Mundwinkel mit der Serviette ab und hoffte, wie immer ein gutes Vorbild abzugeben.

»Und wo haben wir die Ellbogen?«, fragte Jon gütlich mahnend.

»Nein, kaufen eigentlich nicht, aber vielleicht … nehmen.« Ich schob den Teller von mir. »Aber das ist ein unausgegorener Gedanke.«

»Nehmen? Was kann man denn einfach so nehmen?« Lilli schaute mich mit ihren wachen hellblauen Augen an.

»Übernehmen.« Ich legte das Besteck weg. »Ich weiß nicht. Ich sollte noch nicht davon sprechen.«

»Wieso isst du denn nicht weiter, Mama?« Lillis Augen ruhten besorgt auf mir. Keine meiner Gefühlsregungen war ihr je entgangen. »Schmeckt’s dir nicht?«

Ich fühlte mich ertappt, nahm einen Schluck Wasser und rückte schließlich mit der Sprache heraus.

»Also, da in der Zeitung, da steht was, das ist mir fast ein bisschen auf den Magen geschlagen.« Entgegen meiner eigenen Regeln spielte ich nervös mit dem Glas.

»Was ist denn passiert?« Tim griff hungrig nach meinem Teller und machte sich über die Reste her.

»Erzähl doch!«, drängte er kauend.

»Juliane, was ist los mit dir?« Jon sah mich besorgt an. »Irgendetwas bedrückt dich doch.«

»Los, Mama! Du sagst doch selbst immer, wir haben keine Geheimnisse voreinander!« Tim starrte mich neugierig an.

»Ja, ganz demokratisch wird immer alles besprochen!« Lilli wies mit der Gabel auf mich. »Das ist unsere goldene Familienregel.«

»Fräulein Altklug, da hast du recht. Aber es ist wahrscheinlich ohnehin nichts für uns.«

»Sondern? Für wen denn dann?« Das war wieder typisch für Jon, der unsere Familie mit Leitsprüchen wie »Wer denn sonst, wenn nicht wir?« und »Wenn nicht jetzt, wann dann?!« geprägt hatte. Er war eben ein Anpacker und kein Sprücheklopfer, und genau das liebte ich so an ihm.

»Also, da steht …« Ich setzte die Lesebrille auf und griff nach der Tageszeitung. »Da steht, dass drei Geschwisterkinder eine Pflegefamilie suchen.«

So. Nun war es raus. Das war es, was mich seit Stunden beschäftigte: Wir hatten so viel Glück gehabt. Sollten wir unser Glück nicht teilen? Schon allein, um den Kindern zu zeigen, dass es nicht alle so gut hatten wie wir?

Die drei sahen mich mit offenem Mund an. »Und das sind wir?!« Lilli machte eine ausholende Geste, die uns alle miteinbezog, wobei sie ihrem Glas gefährlich nahe kam.

»Nein, Lilli, so schnell schießen die Preußen nicht.« Ich brachte ihr Getränk in Sicherheit.

»Wieso die Preußen? Welche Preußen denn?!«

»Das sagt man so.«

»Ja, und was ist jetzt mit den Geschwisterkindern?« Tim musterte mich prüfend.

»Keine Ahnung, hier steht …« Meine Brille war ganz beschlagen vor lauter Aufregung, und ich putzte sie umständlich mit der Tischdecke.

»Darf ich, Mama?«

»Ja bitte, Tim. Lies du vor.«

»Freier Jugendhilfeträger sucht pädagogische Fachkräfte, ein familiäres Angebot für die Aufnahme von drei Geschwisterkindern in den eigenen Haushalt«, trug Tim fließend vor. »Wir bieten fachgerechte Begleitung und finanzielle Unterstützung. Bewerbung an Frau Nölle, Sonnenschein-Stiftung, Telefon …«

Jon verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Abwartend sah er mich an. »Du fühlst dich angesprochen.«

»Ja, irgendwie schon, aber …«, in einer Übersprunghandlung spielte ich verlegen mit dem Salzstreuer. »Unser Häuschen ist viel zu klein.«

Mein Blick fiel auf unser handtuchgroßes Rasenstück.

»Und wenn wir nur eines nehmen?«, piepste Lilli kühn.

»Bist du bescheuert? Das sind drei Geschwister!« Tim zeigte ihr einen Vogel.

»Tim, bitte. Sprich nicht so mit deiner Schwester.«

»Nein, er hat recht.« Lilli klang plötzlich ganz erwachsen. »Das war eine bescheuerte Schnapsidee.« Sie stach in eine liegen gebliebene Tomate und steckte sie sich in den Mund.

Jon und ich wechselten einen gerührten Blick. »Das war eine Idee, wenn auch keine gute. Trotzdem darf doch jeder hier am Tisch sagen, was er denkt.«

»Wie alt die wohl sind?« Tim wedelte mit der Zeitung. »Ist da vielleicht ein Junge in meinem Alter dabei?«

»Und ein Mädchen in meinem?« Lillis braune Augen wurden immer runder.

»Das steht leider nicht dabei.« Bedauernd verzog ich das Gesicht.

»Die Frage ist aber doch erst mal, WARUM die drei eine Pflegefamilie suchen. Was ist da bei denen passiert?«, überlegte Jon laut.

»Haben die denn keine eigene Mama?« Der Gedanke schien Lilli unvorstellbar.

»Vielleicht ist die gestorben!«, mutmaßte Tim.

»Und der ihr Vater?«

»Deren Vater heißt das.«

»Kinder, wir wissen es nicht!« Ich schob den Stuhl zurück und nahm die Teller an mich. »Wer möchte Nachtisch?«

»Was gibt’s denn?«

»Zitronen-Quarkspeise!«

Während des Desserts bestürmten uns die Kinder mit Fragen.

»Und wo sind die jetzt?«

»Na, vermutlich in dieser Sonnenschein-Stiftung. Keine Ahnung, vielleicht so eine Art Kinderheim.«

»Und wer kümmert sich da um die?«

»Irgendwelche Mitarbeiter, vermutlich. Vielleicht diese Frau Nölle.«

»Aber die hat doch keiner lieb?!«

Lillis Kulleraugen durchbohrten mein Herz.

»Ich weiß es nicht, Schatz. Bestimmt hat die jemand lieb.«

»Vielleicht haben sie noch irgendwo Verwandte, die sich um sie kümmern könnten?« Jon reichte mir das Besteck.

»Aber dann stünde das doch nicht in der Zeitung, dass die eine Pflegefamilie suchen.«

Tim war schon immer ein messerscharfer Denker gewesen.

»Also, Mama. Ruf doch da an!« Tim sprang auf und riss das Telefon aus der Ladestelle.

»Hier. Wie Papa immer sagt: am besten gleich. Dann hast du’s hinter dir.«

»Kinder, wir haben überhaupt noch nicht nachgedacht«, protestierte ich schwach.

»Was gibt’s denn da noch nachzudenken?« Jon hob fragend die Augenbrauen. »Drei Kinder brauchen Hilfe. Stell dir mal vor, Juliane, es wären UNSERE Kinder, die plötzlich ohne Eltern dastehen, und es würde keine Sau interessieren!«

»Aber ich bin doch nicht gleichgültig, ganz im Gegenteil.« Ich blies mir eine widerspenstige Strähne aus der Stirn. »Mama. Hier.« Tim hatte bereits gewählt und hielt mir den Hörer hin.

Plötzlich raste mein Herz, und meine Zunge klebte am Gaumen. Angestarrt von drei, nein vier Augenpaaren, denn Socke musterte mich genauso prüfend wie meine Familie, hatte ich plötzlich einen dicken Kloß im Hals. Was, wenn sich da jetzt jemand meldete?

Doch tief in mir wusste ich bereits, dass sich unser Leben von nun an für immer ändern sollte.

2

Köln, Samstag, 17. März 2007

»Nölle.«

Jetzt gab es kein Zurück mehr. Metallisch schepperte ihr Name durch die Leitung. Sie klang nicht gerade weichherzig, diese Dame von der Sonnenschein-Stiftung. Eher so, als fühlte sie sich ziemlich gestört an diesem Samstagnachmittag. Ich schluckte.

»Stell auf laut!«, bedeutete mir Jon, und mit zitternden Fingern drückte ich die Lautsprechertaste.

»Ja, ähm, also guten Tag, Frau Nölle, mein Name ist Juliane Bressin, ich rufe aus Köln-Lindenthal an, meine Familie sitzt hier und hört mit, es geht um die heutige Anzeige im Kölner Stadtanzeiger …« Ich musste mich räuspern, und Jon schenkte mir fürsorglich Wasser aus der Karaffe nach.

»Ja?!«, schepperte es knapp zurück.

»Ja. Ähm. Also …« Ich riss mir den Pulloverkragen vom Hals, der plötzlich so eng saß, als wollte er mir die Luft abschnüren. »Wir würden gern einfach mal unverbindlich wissen, um was für Kinder es sich handelt, also wie alt sie sind, und ob es Jungen oder Mädchen sind und warum sie eine Pflegefamilie suchen.«

»Wir sind hier keine unverbindliche Auskunftsstelle.«

»Nein, ähm, natürlich nicht.« Ich blies mir die lästigen Haare aus dem Gesicht. »Vielleicht erzähle ich erst mal was über uns …« Ich nahm einen Schluck Wasser. »Ich weiß nicht, ob wir überhaupt dafür infrage kommen, aber ich bin Sozialpädagogin und arbeite in einer Kita, mein Mann ist Pflegedienstleiter, wir wohnen in einem kleinen Reihenhäuschen am Stadtwald und haben zwei Kinder, einen Jungen mit elf Jahren und ein Mädchen, sie ist neun.«

»Und einen Hund«, rief Lilli. »Der ist eins!«

»Ja. Und einen Hund. Der ist aber sehr kinderlieb. – Hallo?!«

Atemlos presste ich mein Ohr an den Hörer. War die Frau noch da?

Die Frau schien zu überlegen, ob wir einer Antwort würdig waren. Vielleicht hatten schon den ganzen Tag Leute angerufen, und keiner hatte es ernst gemeint. Deshalb war sie bestimmt so genervt und irgendwie … misstrauisch.

Sie seufzte. »Die zu vermittelnden Pflegekinder sind jetzt sechs, zehn und zwölf Jahre alt.«

»Das ist ja wunderbar«, entfuhr es mir, und ich lachte ein bisschen zu nervös. »Ich meine, was hätten wir bloß mit Kleinkindern angefangen, aber so passen sie ja genau zu unserem Nachwuchs!«

»Ja!«, jubelte Lilli. Tim wurde rot und schluckte. »Frag, ob ein Junge dabei ist!«, raunte er rau.

»Ist ein Junge dabei?«

»Ich höre schon, dass Sie sich soufflieren lassen. Ja, es ist ein Junge dabei. Das mittlere Kind.«

Tim unterdrückte einen Freudenschrei.

Jon nickte mir aufmunternd zu.

Sollte es tatsächlich so sein? Waren diese Kinder für uns gemacht? Oder umgekehrt, waren wir für sie gemacht? Ich umklammerte den Hörer. »Das wäre ideal.«

»Theoretisch ja«, kam es ohne eine Spur von Freude zurück.

»Und praktisch … nein?«

»Kommt ganz darauf an.«

»Worauf kommt es an, Frau Nölle?«

»Die Kinder sind thailändischer Abstammung.«

»Ja, aber das ist doch … kein Gegenargument. Also, das ist uns doch ganz egal!«

»Da denken aber nicht alle so.«

»Deswegen sind Sie auch so … vorsichtig, das kann ich verstehen. Aber wir sind doch keine … Also ich meine, Kinder sind Kinder, egal woher sie stammen, aber bitte erzählen Sie doch mehr über sie!« Inzwischen hatten wir uns alle vier bei den Händen gefasst und lauschten mit offenem Mund auf Frau Nölles Worte.

»Ihr Vater ist schon seit sechs Jahren tot. Er hatte einen Autounfall.«

»Um Gottes willen!«

»Ja, er hatte wohl ein Alkoholproblem. Aber so genau wissen wir das nicht.«

Ich schluckte trocken. Die armen Kinder.

»Und die Mutter hatte vor ein paar Monaten einen hämorrhagischen Hirninfarkt.«

»Bitte was, nicht so schnell … Einen was?«

»Eine Hirnblutung. Sie ist ins Koma gefallen und wird jetzt in einem Pflegeheim betreut.«

Mein Herz klopfte wild. »Koma heißt … Wacht sie irgendwann wieder auf?«

»Wahrscheinlich nicht. Ihr Gehirn ist jedenfalls irreversibel geschädigt, so oder so.«

»Aber das ist ja ganz entsetzlich! Das heißt, die Kinder stehen völlig alleine da.«

»So sieht es aus.«

Jon, die Kinder und ich wechselten entsetzte Blicke. Tim und Lilli waren ganz weiß um die Nase. Ich holte tief Luft und stellte die nächste Frage.

»Gibt es denn keine Verwandten, die sich um die armen Kinder kümmern können?«

Frau Nölle räusperte sich ungeduldig. »Wenn dem so wäre, bräuchten wir ja nicht nach einer Pflegefamilie zu suchen, nicht wahr?«

»Keine Ahnung … vielleicht …« Ich kam mir blöd vor. Irgendwie abgewatscht.

»Es gibt Verwandte in Thailand, aber die Kinder wollen da absolut nicht hin und sollen in ihrem Umfeld bleiben. Sie sind hier geboren und gehen hier zur Schule. Die Kleine ist im Kindergarten und soll bald eingeschult werden. Alle sprechen akzentfrei Deutsch und haben im Grunde gar keinen Bezug zu Thailand. Ihr Vater war ja Deutscher, aber die Mutter stammt aus Bangkok.«

»Ach so, ja.« Ich fasste mir an den Kopf und drehte mich fragend zu Jon um.

Mein Mann nickte.

»Ja klar, dass die keinen Bezug zu Thailand haben«, murmelte ich, ganz durcheinander von den vielen Informationen, die da auf mich einprasselten. »Und wo sind die Kinder jetzt?«

»Sie sind vorübergehend im Kinderheim untergebracht.«

»Also nicht bei Ihnen?«

»Nein. Wie kommen Sie denn darauf.«

»Na ja, weil hier steht … Sonnenschein-Stiftung, das hört sich irgendwie … kinderfreundlich an.«

»Wir sind eine private Stiftung. Ich arbeite hier ehrenamtlich.«

Wow, dachte ich. Warum sind Sie dann so unfreundlich?

»Das heißt, Sie sind auch nicht das Jugendamt?«

»Nein. Das Jugendamt ist verantwortlich für die Kinder und wird auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden haben bei ihrer Vermittlung, aber ich leiste die Vorarbeit.«

Die schien sich wahnsinnig wichtig zu nehmen. Um die Dame nicht zu verprellen, rang ich mir erst mal eine freundliche Bestätigung ab, ganz, wie ich das als Pädagogin gelernt hatte.

»Ja. Toll, dass Sie das machen, Frau Nölle.«

Sie schwieg. Fühlte sie sich veralbert? Das wollte ich nicht. Im Gegenteil! Ich wollte ihr zeigen, dass ich vom Fach war, auf ihrer Seite und … genauso engagiert wie sie!

Übereifrig spulte ich mein Repertoire ab, damit diese bärbeißige Frau Nölle endlich merkte, mit wem sie es zu tun hatte!

»Ich weiß, dass in schwierigen Fällen das Jugendamt eingreift, wenn es in Familien Probleme gibt. Pflegekinder sind in der Regel Kinder, die nicht bei ihren eigenen Eltern leben können, die meisten haben Vernachlässigung erlebt oder Gewalt. Oder sie haben bereits Missbrauchserfahrung, oft in einem so schweren Ausmaß, dass sie traumatisiert sind …«

»Hören Sie, das sind drei ganz normale Kinder!«, unterbrach mich Frau Nölle. Ihr Ton war so eisern, als hätte ich sie persönlich beleidigt. »Die sind weder traumatisiert noch Gewaltopfer, ich habe Ihnen doch erklärt, was es mit ihnen auf sich hat.«

»Ja, natürlich, Entschuldigung, ich wollte auch überhaupt nicht …«

»Also, ich denke, wir kommen jetzt mal zum Punkt.«

»Natürlich. Und der wäre?«

»Es hat sich außer Ihnen bisher erst eine ernst zu nehmende Bewerberfamilie gemeldet, aber die würden nur die zwei Kleinen aufnehmen. Die Große wollen sie nicht. Die kommt jetzt in die Pubertät, und das wollen sie sich nicht zumuten. Sie haben selbst keine Kinder und trauen sich das nicht zu.«

Sie machte eine kleine Kunstpause, in der wir alle den Hörer fixierten. Aber wir, dachte ich. Wir schaffen das! Und spürte, dass die anderen das genauso sahen.

»In diesem Fall werden wir die Kinder trennen müssen, und für die Große läuft es auf eine betreute Wohngruppe hinaus«, fuhr Frau Nölle fort.

Ich hörte auf zu atmen. In den Augen meiner Familie stand das blanke Entsetzen.

»Aber nein, Frau Nölle, das wäre ja ganz entsetzlich! Ich meine, sie haben schon den Verlust ihrer Eltern zu verkraften, da sollen sie nicht auch noch auseinandergerissen werden!«

Wieso kam ich mir bei diesem Gespräch so bittstellerhaft vor? Ich bot doch meine Hilfe an, und sie tat so, als hätte ich unverschämte Forderungen gestellt!

»Sagten Sie nicht, Sie wohnen in einem kleinen Reihenhäuschen? Wie soll denn das gehen, wenn Sie selbst schon zwei Kinder haben?«

Jon schüttelte den Kopf, beugte sich vor und sprach mit seiner ruhigen tiefen Stimme in den Hörer:

»Frau Nölle, wir können über alles reden, wir könnten einige Umbauarbeiten vornehmen. Meine Frau und ich könnten in den Keller ziehen, den wollte ich immer schon ausbauen …«

»Ich finde, das klingt alles ziemlich unausgegoren«, kam es erbarmungslos zurück.

Ich schnappte nach Luft. Wollte diese Frau uns testen? Was maßte sie sich da gerade für ein Urteil an? Wir wären bestimmt nicht die Ersten, die ihr Wohneigentum ausbauten. Wieso wollte sie die Kinder trennen? Wir boten doch gerade an, sie alle drei zu nehmen! Mein Herz zog sich schmerzhaft zusammen, als ich mir vorstellte, MEINE Kinder getrennt!

»Notfalls ziehen wir auch um«, hörte ich mich rufen. »Es gibt für alles eine Lösung.« Ich staunte selbst über mein Engagement. Aber große Ereignisse werfen große Schatten voraus! Ich wollte dem Schicksal, das es immer gut mit uns gemeint hatte, einfach etwas zurückgeben.

»Ich teile mit dem Jungen mein Zimmer!«, rief Tim hilfsbereit dazwischen.

»Und ich geb mein Zimmer ganz her!« Lilli verschluckte sich fast vor Eifer. »Die beiden Schwestern sollen zusammenbleiben. Ich kann im Wohnzimmer auf der Couch schlafen!«

Nichts als Schweigen am anderen Ende der Leitung. Hatte diese Nölle etwa schon aufgelegt?

Da griff Jon zum Hörer. »Hallo, Frau Nölle, hier ist Jonathan Bressin, ich bin der Vater und Ehemann und habe mich eben ja schon mal kurz eingemischt. Das klingt jetzt vielleicht alles etwas übereilt, aber was halten Sie davon, wenn Sie einfach mal bei uns vorbeikommen und sich selbst ein Bild machen? Wir haben soziale Berufe, eine ebensolche Einstellung, und ich denke, unsere Familie läuft ziemlich rund.«

Mein Herz raste. Das Gespräch mit dieser Frau Nölle wühlte mich so auf, dass ich mir die feuchten Hände an der Jeans abwischen musste. Ich kam mir vor wie auf der Anklagebank. Oder wie auf dem Prüfstand, dachte ich und nickte innerlich. Das war ja auch Frau Nölles Aufgabe, eine Bewerberfamilie auf Herz und Nieren zu prüfen.

Ich hörte, wie die Dame seufzend in ihrem Terminkalender blätterte.

»Ja, dann meinetwegen am kommenden Mittwoch. Später Nachmittag, früher Abend. Siebzehn Uhr.«

»Na, das ist doch mal ein Wort, Frau Nölle. Wir freuen uns auf Sie. Bringen Sie Hunger mit. Schönes Wochenende!«

Jon drückte die Auflegetaste und schaute uns alle drei fragend an.

»Wollt ihr das wirklich? Ich meine, wenn wir die Kinder nehmen, haben wir auch diese Frau an der Backe …« Er verzog das Gesicht.

»Aber die Frau müssen wir doch nicht aufnehmen«, sprudelte es aus Lilli heraus, »sondern nur die Kinder!«

»Mit der alten Schrapnelle werden wir schon fertig«, meinte Tim tapfer.

»Wie könnten wir diesen Kindern nicht helfen wollen? Stell dir nur mal vor, es würde um unsere Lilli und unseren Tim gehen!«

»Mit den Kinderzimmern könnte es funktionieren, wenn Lilli ihres an die Mädchen abtritt«, überlegte Jon laut. »Aber wohin dann mit dir, Spatz?« Er strich unserer Tochter liebevoll über die Wange. »Im Wohnzimmer wollen Mami und ich abends unsere Ruhe haben, da kannst du nicht schlafen.«

»Papa, du kannst mir doch eine Hochetage ins Kinderzimmer bauen!« Lillis Cousine hatte so eine Konstruktion bei sich zu Hause in Süddeutschland, wo meine vier Brüder wohnten, und Lilli war immer ganz fasziniert von diesem Nest, in das sie sich mit ihr zum Puppenkämmen und Geheimnisseaustauschen zurückziehen konnte. Ein richtiges Prinzessinnenreich.

»Das könnte funktionieren.«

Mein kreativer Heimwerker hatte schon einen Plan, ich sah es hinter seinen Schläfen arbeiten. Gott, was liebte ich diesen Anblick!

»Mit dem Van sollte es jedenfalls keine Schwierigkeiten geben. Wir haben zwar nur sechs Sitze drin, aber man kann einen siebten einbauen.«

»Großartig.« Ich sah uns schon mit fünf Kindern durch die Gegend fahren und tolle Ausflüge machen. »Jon, dafür liebe ich dich!«

»Wofür?«

»Dass du so bist, wie du bist! Andere Ehemänner würden ihr Veto einlegen, tausend Bedenken anbringen und um ihre heilige Ruhe fürchten …«

»Um die fürchte ich ja auch«, sagte Jon grinsend.

Dann wurden wir ernst. Das ging jetzt alles so wahnsinnig schnell!

»Vielleicht will die Nölle uns gar nicht. Und selbst wenn sie mit uns einverstanden ist, will das Jugendamt für die drei Kinder sicherlich ein großes Haus, in dem alle ein eigenes Zimmer haben«, sagte ich kleinlaut in dem Versuch, mich auf diese Weise aus der moralischen Schlinge ziehen zu können.

Der Eifer meiner Kinder und die Kompromissbereitschaft meines engagierten Mannes rissen mich in einen Strudel aus heißer Liebe für sie. Gleichzeitig wurde mir schon etwas blümerant. Noch hatten wir nichts zugesagt, oder? Ich versuchte, ruhig durchzuatmen und Zeit zu gewinnen.

»Sagt mal ehrlich, Kinder, wollt ihr wirklich drei fremde Kinder bei uns aufnehmen?«

»Ja! Klar, Mama!«

»Auch wenn ihr sie gar nicht kennt?!«

»Natürlich! Wir werden sie schon kennenlernen!«

»Und sie uns! Wir haben hier Regeln, und die sagen wir ihnen!«

Plötzlich wurde ich von Stolz durchflutet. War es nicht genau das, was wir unseren Kindern vorlebten? Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeitssinn? Wie konnte ich da auch nur ansatzweise daran denken zu kneifen, nur weil uns diese Frau Nölle unsympathisch war?

Schweigend löffelten wir unseren Zitronenquark. Sich vorzustellen, dass hier demnächst drei weitere Kinder am Tisch sitzen würden … asiatische Kinder! Wie sahen sie wohl aus? Ob sie immer nur Reis essen wollten? Ob sie Buddhisten waren? Ob sie …?

Das Klingeln der Nachbarskinder riss uns aus unseren Überlegungen, und die Kinder stürmten mit ihren kleinen Freunden die Treppe rauf in ihre Zimmer. Sie überschlugen sich fast vor Mitteilungsdrang. »Ich krieg eine Hochetage, und wir kriegen drei Pflegekinder. Die kommen aus Thailand, und die Mutter von denen liegt in einer Kammer!«, hörte ich meine süße Lilli plappern, während ich mich an den Abwasch machte.

»Koma, du Tröte!«

»Wie, Komma! Wie kann man denn in einem Komma liegen, jetzt mach aber mal ’n Punkt!«

Jon folgte mir in die Küche, in jeder Hand einen Stapel Schüsseln. Mitsamt dem Geschirr in seinen starken Pranken umarmte er mich.

»Wir schaffen das«, sagte er und küsste mich in den Nacken. Ich schloss die Augen und genoss seinen Duft.

Noch am selben Abend rief Frau Nölle zurück. Sie hatte es sich anders überlegt.

»Ich hab am Mittwoch einen anderen Termin. Ich möchte Sie zuerst ohne Ihre Kinder hier bei mir in der Stiftung sehen«, ordnete sie in einem Befehlston an, der mir schon wieder Bauchschmerzen bereitete.

»Dann entscheide ich in Ruhe. Es hat keinen Zweck, dass sich Ihre Kinder womöglich umsonst Hoffnungen machen.«

»Ja klar«, gab ich enttäuscht zurück, »das geht natürlich auch. Sie sind der Boss.«

»Es muss Ihnen klar sein, dass das kein Kindergeburtstag ist und auch kein Ponyhof, sondern eine ernst zu nehmende langfristige Lebensumstellung für alle Beteiligten.«

»Dessen sind wir uns bewusst.«

»Ich möchte eine schriftliche Bewerbung von Ihnen.«

»Okay?«

»Schreiben Sie mal schön auf, wie Sie sich das alles so vorstellen.«

»???«

»Also nicht nur Ihre Umbaupläne und was es zu essen gibt, sondern grundsätzlich Ihren Erziehungsstil, Ihre Auffassung von Familie und Elternsein, was Sie den Pflegekindern zu bieten haben und wie das alles laufen soll.«

Ich kam mir vor wie in der Schule. Dennoch zwang ich mich, Frau Nölle als lebenden Schutzschild vor diesen armen Kindern zu sehen, die schließlich nicht vom Regen in die Traufe kommen sollten. Womöglich gab es ja Pflegeeltern, die es nur auf das Pflegegeld abgesehen hatten und ihre Schützlinge als Arbeitskräfte oder Schlimmeres missbrauchten! Man hörte immer wieder die absonderlichsten Geschichten. Insofern brannte ich vor Eifer, unsere Eignung als kompetente Pflegeeltern schriftlich darzulegen. Und wegen des Geldes machten wir das sicher nicht.

Jon war absolut auf meiner Seite. Während die Kinder oben in ihren Zimmern schon selig ratzten und von ihren neuen Geschwisterkindern träumten, formulierten wir an diesem Bewerbungsschreiben herum.

»Also unser Erziehungsstil … wie beschreiben wir den?« Ich kaute am Bleistift.

Jon entkorkte eine Flasche Wein und ließ sich neben mich aufs Sofa fallen.

»Autokratisch bis demokratisch.«

»Komm, bleib ernst. Autokratisch waren deine Eltern. Bei denen durftest du am Tisch beim Essen nicht reden.«

»Da geht’s bei uns deutlich gemütlicher zu.« Jon reichte mir ein bauchiges Glas mit Rotwein und schenkte mir einen seiner verschmitzten Schmunzler, dass mir die Knie weich wurden. Sofort fühlte ich mich entspannt und geborgen.

»Gemütlich, das kann ich aber wirklich nicht schreiben.« Ich kaute am Bleistift. »Gleichberechtigt. Jeder darf bei uns Ideen und Vorschläge vorbringen, und dann wird gemeinsam entschieden.«

»Das ist echt süß, wie du jeden Abend die Gesprächsrunde anmoderierst.« Jon streichelte meinen Rücken. »Die Kids fühlen sich wichtig genommen und genießen volle Geborgenheit. Du bist eine Traummutter, so, wie ich sie mir immer für meine Kinder gewünscht habe.«

Seine Stimme war genauso samten wie der dunkle Wein im Glas. Eine wohlige Gänsehaut überzog mich. Am liebsten hätte ich geschnurrt. Ich selbst war mit vier Brüdern in Süddeutschland aufgewachsen und hatte liebevolle und tolerante Eltern gehabt. Jon dagegen war, wie er selbst über seine Familie sagte, »neunzehn Jahre lang beim Militär« gewesen. Weshalb er dann auch als Wehrdienstverweigerer unter meiner Fuchtel seinen Zivildienst abgeleistet und wir uns auf diese Weise kennen und lieben gelernt hatten. Ich nahm einen Schluck Wein und lehnte mich an Jons Schulter.

»Tim und Lilli haben absolutes Vertrauen zu uns, und wie ich uns kenne, könnte das mit den thailändischen Kindern auch klappen.« Er strich mir über die wirren schwarzen Locken. »Vielleicht gehst du vorher noch mal zum Friseur. Damit sie nicht gleich schreien vor Schreck.« Um seine Mundwinkel zuckte es.

»Blödmann!« Ich rappelte mich auf und schlug mit dem Sofakissen nach ihm. Dabei musste ich selbst lachen. »Immer wenn ich aufgeregt bin, stehen mir die Haare zu Berge!«

»Weiß ich doch, Süße. So hab ich dich kennen und lieben gelernt.« Er nahm eine der Strähnen und drückte sie an meinen Kopf, bis sie wieder in der Luft stand.

»Also schreib ich jetzt mal: Wir pflegen einen demokratischen Erziehungsstil in der Familie. Wir legen besonderen Wert darauf, dass alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam besprochen werden.«

Jon nickte. »Das dürfte die Nölle schon gemerkt haben. Gleich gab es eine Konferenzschaltung.«

»So besteht immer die Möglichkeit, dass jeder seine Meinung und seine eigenen Vorschläge einbringen kann. Dadurch haben wir die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kinder stets mit einbeziehen können.«

»Klingt das nicht allzu perfekt?« Ich kaute am Bleistift. »Sie soll nicht denken, wir hätten es nötig, uns bei ihr einzuschleimen.«

»Nein. Das sehe ich nicht so. Ich finde, das haben wir echt gut hingekriegt. Guck dir Tim und Lilli doch an!«

»Okay, dann schreibe ich jetzt: Weil wir die beiden immer unterstützt und ermutigt haben, wurde ihre Eigeninitiative und Selbstständigkeit gefördert. Durch unsere Offenheit und unser Verständnis sind wir ihnen gleichzeitig ein Vorbild.«

»Das klingt schon irgendwie selbstgefällig.« Jon fuhr sich nachdenklich durchs Haar.

»Ja, aber die sollen dem Jugendamt was Vernünftiges vorlegen«, verteidigte ich mich, obwohl ich spürte, dass ich rot geworden war.

»Schreiben wir einfach: Achtung, Respekt und Wertschätzung des jeweils anderen sind uns wichtig und werden selbstverständlich vorgelebt. Das bezieht die asiatische Herkunft der Kinder gleich mit ein.«

»Okay, das ist gut.« Ich leckte mir über die trockenen Lippen. »Wir möchten mit unseren eigenen Kindern und Pflegekindern behutsam neue Wege gehen und die Beziehungen untereinander lebendig gestalten. Wir möchten den Kindern durch Toleranz und Redebereitschaft in allen Situationen ein Vorbild sein und ihnen Sicherheit und Geborgenheit geben.«

»Das klingt voll druckreif. Du solltest einen Erziehungsratgeber schreiben.«

»Ist schon witzig, dass wir sie überhaupt noch nicht gesehen haben und uns jetzt hier so einen abbrechen, was?« Ich legte den Bleistift zur Seite. »Vielleicht sind das voll die Kackbratzen.«

»Dann hätten wir eine echte Aufgabe.«

Jon ließ sich wie immer nicht aus der Fassung bringen. »Mach weiter, du warst gerade so in Fahrt.« Er streckte sich auf der Couch nach dem Weinglas auf dem Beistelltisch und fuhr mit dem Finger über seinen Rand, sodass es anfing zu singen. »Also, ich mach hier die Geigenmusik, und du bist für den Text zuständig.« Grinsend kitzelte er mich mit seinem besockten Fuß zwischen den Rippen.

»He, lass das!« Eifrig schrieb ich weiter. »Wir möchten den Kindern Zeit, Ruhe und Schutz geben, damit wir eine vertrauensvolle, liebevolle Bindung entwickeln können. Ist das too much?«

Jon ließ das Glas jaulen.

»Nein! Gib’s ihr! Die braucht das!«

»Und ihnen so bei der Trauerarbeit helfen.«

»Hört sich perfekt an.« Jon griff nach dem Laptop. »Und jetzt lass mich mal ran für die sachliche Einbettung.«

Stolz sah ich ihm beim Tippen über die Schulter.

Vorstellung unserer Familie

Juliane Bressin, 43 Jahre

Dipl.-Sozialpädagogin mit Erfahrung in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Exzellente Köchin und eine Granate im Bett.

Er warf mir einen spitzbübischen Blick zu.

»Mach das weg!«, kicherte ich.

»Was denn?!«

»Den letzten Satz!«

»Ach, ich wollte die Nölle nur ein bisschen verwirren.« Er ließ die Löschtaste rattern. »Okay, weiter.«

Gebeugt und hoch konzentriert hämmerte er mit seinen schmalen Fingern weiter in die Tasten.

Jonathan Bressin, 39 Jahre

Pflegedienstleiter an der Uniklinik.

Markig, männlich, zupackend, gut aussehend, wohlriechend und ausdauernd …

»Jon!«

»Ach so, ich dachte, du schläfst schon.«

Ich trommelte ihm mit den Fäusten auf den Rücken. »Kannst du nicht einmal ernst bleiben! Hier geht es doch um was!«

»Ja – darum dass du mal locker bleibst!« Er löschte den peinlichen Quatsch wieder.

Tim Bressin, 11 Jahre

Schüler der 6. Klasse des Erich-Kästner-Gymnasiums.

Er malt sehr gerne, nimmt Gitarrenunterricht, geht zum Fußballtraining, in einen Töpferkurs und eine Pfadfindergruppe. Er sprayt Graffitis in U-Bahn-Schächte, raucht, kifft und klaut Fahrräder.

»Jon!«

»Ich mach ja nur Spaß!«

»Du raubst mir den letzten Nerv!«

»Ist ja gut!«

Lilli Bressin, 9 Jahre

Schülerin der 4. Klasse der Max-und-Moritz-Schule. Sie spielt gern im Freien, nimmt Klavierunterricht, geht zum Ballett und engagiert sich bei den Pfadfindern. Sie lackiert sich die Nägel, färbt sich die Haare blau und kennt alle Folgen von »Sex and the City«.

»Ach, Jon, jetzt ist es aber nicht mehr lustig!«

»Find ich schon! Stell dir bloß mal das Gesicht von der Nölle vor!«

»Das versuch ich ja schon die ganze Zeit! Die geht bestimmt zum Lachen in den Keller.«

»Ja, ich schätze, die hat einen anderen Humor als wir. Also löschen wir das.«

»Lass uns jetzt noch was über unser ehrenamtliches Engagement schreiben. Was die Nölle kann, können wir auch.« Ich schrieb: »Wir engagieren uns:

• beim Projekt »Kunst in der Uniklinik«

• als Elternsprecher in der Schule

• bei den Pfadfindern und betreuen Aktionen wie: Kanufahrten, Krötenrettungsaktionen …« Jon entriss mir den Laptop.

»Come on, Juliane! Nicht Kröten retten. Das nimmt die Nölle persönlich. Die will nicht gerettet werden, das spüre ich.« Ich musste laut kichern.

»Na gut, dann eben noch Geländespiele, Gespräche, Zeltlager.«

»Ja. Das reicht.« Jon nahm meine Hand und zog mich vom Sofa. »Und jetzt sind wir beide reif fürs Bett, du rattenscharfe Supermutter! Wer weiß, wie lange wir es noch ungestört teilen können …«

3

Köln, Freitag, 23. März 2007

Die Sonnenschein-Stiftung lag ganz idyllisch am Rande eines großen Golfplatzes in Marienburg und machte ihrem Namen alle Ehre. Als Jon und ich mit unserem Familienbus bei strahlendem Wetter in der von hohen Bäumen umsäumten Einfahrt hielten, öffnete sich automatisch ein metallenes Tor. Gelbe Forsythienhecken wiesen uns den Weg. An zwei steinernen Säulen waren Kameras angebracht, die uns kritisch beäugten.

»Piekfeine Adresse, würd ich mal sagen.« Jon hielt konzentriert das Lenkrad, um bloß nicht versehentlich über die Rosenrabatten zu fahren.

»Wer wohl diesen Rasen mit der Nagelschere pflegt?«, sinnierte ich.

»Na, die Ehrenamtlichen vom Golfklub, nehm ich an.«

Beeindruckt schaute ich mich um. Neben einem kleinen Pavillon plätscherten zwei Springbrunnen vor sich hin. Ein Gärtner fischte einzelne braune Blätter aus dem Teich. Ein anderer fegte den Weg, ein dritter pflanzte Stiefmütterchen. Alle hatten piekfeine blaue Schürzen an.

»Nett hier.« Jon brachte seinen Dutt in Ordnung, wobei seine Lederjacke knarzte. Vielleicht hätten wir uns lieber anders anziehen sollen? Aber wir wollten doch authentisch sein! Auch ich fuhr mir leicht eingeschüchtert von dieser prachtvollen Umgebung noch einmal ordnend durch die wirren Locken, die trotz vorherigen Friseurbesuches wieder mal in alle Richtungen abstanden, als hätten sie Angst, was zu verpassen.

»Guck mal, ich glaube, das ist sie.«

Vor der schmiedeeisernen Tür der hellgelb gestrichenen Villa stand eine füllige Dame um die Mitte fünfzig mit rostroter Helmfrisur in einem etwas zu engen rosafarbenen Kostüm.

»Sie müssen Frau Nölle sein!«

»Dann sind Sie wohl Herr und Frau Bressin.« Sie musterte uns mit kalten grauen Adleraugen von oben bis unten. Ein schweres, süßliches Parfüm umgab sie.

»Sorry, wir sind etwas leger angezogen, waren eben noch mit dem Hund spazieren«, entfuhr es mir. Warum musste ich mich bloß immer dafür entschuldigen, einfach ich zu sein?

Jon überragte Frau Nölle um zwei Köpfe. Er schüttelte ihr kräftig die Hand.

»Lassen Sie uns reingehen.«

Frau Nölle führte uns durch einen marmornen Gang in die Villa, die sie offensichtlich bewohnte, und bat uns mit einer Kopfbewegung in ein lichtdurchflutetes Erkerzimmer.

Darin saß bereits ein gescheitelter Mann in grauem Anzug mit blau-weiß gestreiftem Hemd, der bei unserem Eintreten aufsprang.

»Das ist Herr Stolz von der Sonnenschein-Stiftung.« Frau Nölle ließ uns auf zwei mit gelbem Brokat bezogenen Sesseln an einem verschnörkelten Biedermeiertisch Platz nehmen. An den Wänden hingen schwere Gemälde von toten Hasen neben Äpfeln und Möhren, und im Flur hatte ich bereits Hirschgehörn an der Wand entdeckt.

»Herr Stolz wird Ihnen das Konzept der Sonnenschein-Stiftung erklären.« Frau Nölle ließ sich seufzend in den Sessel gleiten und zog ihren Rock über den Beinen gerade.

Ihre Augen funkelten so streng, dass Herrn Stolz wohl nichts anderes übrig blieb. Er zerrte an seiner Krawatte und legte los.

»Die Stiftung ist seit über fünfzig Jahren freier Träger der Jugendhilfe und wurde noch zu Adenauers Zeit gegründet. Sie ist der erste Wohltätigkeitsverein nach dem Krieg, und darauf sind wir sehr stolz. Verschiedene Damen und Herren des Golfklubs haben sie derzeit gegründet, um auch den schwächeren Mitgliedern unserer Gesellschaft zu helfen. Die Stiftung kümmert sich um bedürftige Kinder, damals um Kriegswaisen und Flüchtlinge …« – er räusperte sich – »… also aus dem Zweiten Weltkrieg. Und heute um hilfsbedürftige Kinder und Flüchtlinge aus … Krisengebieten im Nahen Osten. Sie arbeitet bei Bedarf auch mit dem Jugendamt zusammen.« Er riss an seinem Kragen. Frau Nölle beobachtete ihn mit Argusaugen.

»Das zu betreuende Kind sollte im Mittelpunkt stehen«, dozierte Herr Stolz weiter. »Damals wie heute vermitteln wir Pflegekinder an bessergestellte Familien.« Er streifte uns mit einem nervösen Blick. »Besonders wichtig ist eine ganz individuelle, flexible und am Bedarf des Kindes ausgerichtete Pädagogik mit dem Ziel, die Lebenschancen und Perspektiven des Kindes oder Jugendlichen in einer Familie zu verbessern.«

Er kam mir vor wie ein Schüler, der ein Gedicht aufsagen muss. Der ganze Herr Stolz schien sich in seiner Rolle als Repräsentant dieser Stiftung keineswegs wohlzufühlen.

»Erklären Sie den Leuten unser Leitbild Gestern – Heute – Morgen«, wies ihn Frau Nölle an.

»Ja, natürlich. Also wir haben Respekt vor der Individualität und Biografie der uns anvertrauten Kinder. Wir wollen ihnen Bildung und Kreativität ermöglichen, jede erdenkliche Art von sportlicher Aktivität, Entwicklung, Förderung und Unterstützung.«

»Aber die Kinder, von denen Sie die ganze Zeit sprechen, sind anscheinend nicht hier«, stellte Jon sachlich fest. »Also, ich hör jedenfalls nichts.«

»Nein. Natürlich nicht. Die sind im Kinderheim.«

Frau Nölle sandte Adlerblicke.

»Na ja, weil ich den Eindruck habe, hier wäre ja viel Platz für sie.« Jon sah sich beeindruckt um. »Ihr Vortrag ist gut und schön, aber es klingt alles sehr theoretisch und bringt uns jetzt im Moment auch nicht weiter.«

Jon, sagten meine Augen flehentlich. Fall doch nicht immer gleich mit der Tür ins Haus!

»Sie werden sich schon gedulden müssen. Wir suchen die Pflegeeltern, denen wir unsere Schützlinge anvertrauen, sehr sorgfältig aus.« Ihre Blicke durchbohrten mich.

»Natürlich«, beeilte ich mich zu sagen. Das ganze Gerede um den Sinn und Zweck der Stiftung interessierte mich nicht. Es klang alles so selbstherrlich und einstudiert. Mich interessierte, wie es den Kindern ging! Wie sie mit ihrer Situation fertigwurden. Ob die Mutter immer noch im Koma lag! Wann wir sie endlich sehen konnten! Aber ich zwang mich, verbindlich zu nicken und interessiert zu lächeln.

»Also, zum Prozedere der Aufnahme«, fuhr Herr Stolz selbstgefällig fort. »Das Jugendamt fragt bei uns an, wir sind schließlich die renommierteste und älteste Stiftung der Stadt Köln. Und wir suchen dann aus den Bewerbern die geeigneten Betreuer aus.« Er verschränkte die Arme vor dem Bauch und faltete die Hände. »Schließlich bekommen die Betreuer ja von unserer Stiftung die nötigen Mittel.«

Ach so! Daher wehte der Wind! Daran hatte ich noch nicht eine Sekunde gedacht!

Jon und ich wechselten einen überraschten Blick.

»Wenn wir uns eine Zusammenarbeit mit Ihnen vorstellen können, müssen Sie uns ein schriftliches Konzept einreichen. Das wird dann in der Vorstandssitzung geprüft.«

»Das haben wir schon längst erstellt«, warf ich eifrig ein.

»Ihre Bewerbung und Ihr polizeiliches Führungszeugnis werden dann im Falle eines positiven Entscheids von unserer Seite mit einer Empfehlung dem Jugendamt vorgelegt. Das macht dann unsere Frau Nölle.«

Die warf einen hoheitlichen Blick in die Runde. Nach und nach wurde mir immer klarer, was für eine Rolle sie spielte und wie wichtig sie sich damit fühlte. Es gab ihr offensichtlich eine Daseinsberechtigung.

Jon wollte gerade wieder einen Einwand machen, als ich ihm einen warnenden Blick zuwarf. Es hing wirklich ganz allein von dieser Dame ab, ob die thailändischen Kinder eine Chance bei uns bekommen sollten oder nicht. Wenn sie uns nicht gewogen war, würden die Kinder hinterher noch in diesem Kinderheim versauern.

»Ihre Ansprechpartnerin in allen weiteren Angelegenheiten ist also unsere Frau Nölle«, beendete Herr Stolz seinen Vortrag. »Also ERST wenn das Jugendamt uns eine positive Rückmeldung gibt, NACHDEM Frau Nölle Sie dort empfohlen hat, KANN es zur ersten Anbahnung mit den Kindern kommen.«

Er sah sich um und schien auf Beifall zu warten. Wir starrten ihn stumm an.

»Und erst DANN ist jemand vom Jugendamt dabei, ein gesetzlicher Vormund sowie natürlich der oder die BetreuerIn aus dem Kinderheim und natürlich einer von uns. Ich schätze, das ist unsere liebe Frau Nölle.«

»Ja, das schätzen wir auch«, murmelte Jon.

»Er meint, das HOFFEN wir auch!« Ich setzte ein strahlendes Lächeln auf und hätte ihn am liebsten heimlich getreten.

»Der Anbahnungsprozess ist ganz individuell und kann sich mehr oder weniger lange hinziehen«, zog Frau Nölle das Ganze noch mehr in die Länge. Es schien fast so, als freute sie sich darüber. Verärgert schluckte ich einen Wutkloß hinunter. Ging es hier überhaupt noch um die Kinder oder darum, dass sich eine offensichtlich einsame reiche Frau wichtigtun konnte, die sonst keine Geltung hatte?

»So, wie sich dieses Gespräch schon mehr oder weniger lange hinzieht«, bemerkte Jon trocken.

Ich hätte ihn erwürgen können!

»Haben Sie noch Fragen?«, fragte Herr Stolz.

»Nein. Also nicht zur Sonnenschein-Stiftung.« Ich setzte mich kerzengerade hin. »Sondern wie es den Kindern geht.«

Frau Nölle zog eine dünne Mappe aus ihrer braunen Lederhandtasche, die von irgendeinem teuren Designer war.

»So, nun bin ich wohl an der Reihe.« Sie setzte eine Lesebrille mit Goldrand auf.

»Das älteste Mädchen heißt Malie und ist zwölf Jahre alt. Sie geht in Chorweiler auf die Hauptschule. Der Junge heißt Kamon, ist zehn und geht in die Grundschule. Die Kleine heißt Araia und ist sechs. Sie ist immer noch in der Montessori-Kindertagesstätte in der Sinziger Straße, in die sie schon als sechs Monate altes Baby kam.«

Sie genoss es sichtlich, wie wir an ihren Lippen hingen, um die Informationen aufzusaugen.

»Wie schon am Telefon erzählt – obwohl ich das eigentlich gar nicht DURFTE! –, stammt die Mutter aus Thailand, während der Vater, Hermann Sauerbier, ein Kölner Handwerker war. Er hat die Dame, mit Vornamen Joy …« – sie räusperte sich vielsagend –, »… also, er hat Joy vor zwölf Jahren aus dem Urlaub mitgebracht.«

Ich verschluckte mich fast. Die Mutter hieß Joy Sauerbier? Frau Nölle schien meinen Sinn für Humor kein bisschen zu teilen.

»Die Kinder sind alle in Deutschland zur Welt gekommen. Die Familie Sauerbier hat in einem heruntergekommenen Vereinsgartenhaus in Chorweiler gelebt. Hermann Sauerbier betreute dort die Schrebergärten, und seine Frau … ähm … Joy half wohl zwischenzeitlich auch immer mal in Nachbargärten aus.« Sie räusperte sich und schien sich jeden Kommentar unsererseits zu verbitten, indem sie uns kühl ansah.

»Hermann war dem Alkohol zugetan und feierte wohl oft und gern mit den Schrebergärtnern. Jedenfalls ist er irgendwann betrunken vor einen Lastwagen gelaufen.« Sie blätterte in ihren Unterlagen. »Da war die Älteste sechs. Und musste das alles mit ansehen.«

»Und seitdem war die Frau … ähm … Sauerbier mit den Kindern allein?«, fragte ich betroffen.

»Das letzte Kind bekam sie erst nach seinem Tod. – Ja, sie war allein. Es gab natürlich die Leute vom Schrebergarten, für die Frau Sauerbier geputzt hat. Sie hat wohl auch in der Vereinsküche ausgeholfen, aber bis zuletzt so gut wie kein Deutsch gesprochen.«

Das war ja grotesk! Ich sah, wie Jons Kiefermuskeln arbeiteten. Verbiss er sich ein Lachen, oder war er, genau wie ich, wirklich ergriffen vom Schicksal dieser Kinder?

»Aber was ich eigentlich erzählen wollte«, fuhr Frau Nölle fort, »das Drama mit der Mutter, die Ende Februar aus ungeklärten Gründen ins Koma gefallen ist, ist ja noch längst nicht alles.« Sie legte die Unterlagen auf das vergoldete Glastischchen zurück und fixierte uns durch ihre Brillengläser. »Kurz vor diesem Unfall ist das unmittelbare Nachbarhaus in Flammen aufgegangen. Also, es war wohl mehr so eine baufällige Hütte. Der Junge hielt sich gerade dort auf, weil er irgendwie dort helfen musste. Vielleicht Versicherungsbetrug, keine Ahnung.«

»Das ist ja …« Ich schlug die Hände vor den Mund. »Der Junge ist knapp einer Brandkatastrophe entronnen?«

»Die Leute, die dort wohnten, sind zu Tode gekommen, nur der Kleine konnte sich durch einen Kellerschacht retten.« Frau Nölle sah uns ausdruckslos an. »Ich glaube, die ältere Schwester hat ihn rausgezogen. Er hatte ziemliche Verbrennungen.«

Mir schauderte. »Wie grauenvoll!« Jetzt war mir auch klar, warum Frau Nölle so streng bei der Auswahl der Bewerber war. Hier durfte wirklich keine Panne mehr passieren! Ich straffte mich.

Jon war ebenfalls ganz blass geworden. »Wie kann so viel Unglück eine einzelne Familie treffen?«

»Nun, für solche Fälle gibt es ja uns.« Frau Nölle schlug ein fleischiges Bein über das andere. »Nicht wahr, Herr Stolz? Wenn es brennt im sozialen Brennpunkt, dann sind wir da.« Sie nickte selbstzufrieden.

Aber Sie sind ja gar nicht da!, wollte ich schreien. Sie weiden sich ja nur an der haarsträubenden Geschichte. Wahrscheinlich genießen Sie es, abends bei Ihrer Vorstandssitzung im Golfklub etwas zu erzählen zu haben! Kümmern tun sich doch die anderen, die Leute vom Jugendamt, die Mitarbeiter vom Kinderheim und hoffentlich bald: WIR!

Aber das sagte ich alles nicht. Jon schien Gedanken lesen zu können. Ich sah seine Halsschlagader pochen. Seine Finger bohrten sich in die goldenen Armlehnen, als wollte er sich daran hindern, Frau Nölle den Hals damit umzudrehen.

»Aber im Grunde sind das ganz normale Kinder«, behauptete Frau Nölle zum wiederholten Mal. »Nur dass ihre Mutter sich zurzeit nicht um sie kümmern kann.« Sie stopfte die Unterlagen wieder in die Handtasche zurück. »Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt sind Sie dran.« Sie beugte sich vor und taxierte uns wie ein Habicht seine Beute.

»Ja, also wir sind wie gesagt pädagogisch geschult, ich bin Diplom-Sozialpädagogin und Erzieherin …«

»Ich erwarte Ihre schriftliche Bewerbung. Das nützt jetzt nichts, wenn Sie das hier runterbeten.«

»Wir haben die schriftliche Bewerbung selbstverständlich dabei!« Hastig wühlte ich in meinem Rucksack und überreichte ihr die dicht beschriebenen Blätter in einer Klarsichthülle.

Frau Nölle reagierte kaum. Sie zupfte an ihrer seltsamen Frisur und redete einfach weiter:

»Ich muss die ja auf der Vorstandssitzung präsentieren. Erstellen Sie ein Betreuerprofil, indem Sie Ihren Lebenslauf und ein polizeiliches Führungszeugnis beilegen. Natürlich sollten Sie uns auch eine finanzielle Vorstellung unterbreiten, damit ich auf meiner nächsten Sitzung konkrete Angaben machen kann.«

»Aber was denn für eine finanzielle Vorstellung?«, stammelte ich verwirrt. »Inwiefern geht es denn hier um Bezahlung? Das scheint mir komplett unangemessen …«

»Sie bekommen natürlich ein angemessenes Honorar, wenn Sie als Betreuer-Familie infrage kommen.«

Ich wusste schon, dass man Pflegegeld bekam. Aber war das nicht gesetzlich vorgeschrieben? Wieso sollten wir da Honorarvorstellungen nennen?

»Wir arbeiten beide«, beeilte ich mich zu erklären. »Wir haben ein doppeltes Einkommen und erwarten kein ›Honorar‹« – ich malte Gänsefüßchen in die Luft – »dafür, dass wir notleidende Kinder in unserer Familie aufnehmen.«

Frau Nölle sah mich an wie ein Kind, das stolz einen Sandkuchen vorzeigt.

»Sie arbeiten tunlichst NICHT MEHR, wenn Sie die Kinder ernsthaft aufnehmen wollen«, schnarrte sie im Befehlston. »Nur so ist sichergestellt, dass die Kinder eine angemessene Rundumbetreuung erhalten wie von der Stiftung gewünscht. Sie haben rund um die Uhr für die Kinder da zu sein. Dafür machen wir ja das ganze Theater hier!«

»Das heißt, ich muss meine Stelle kündigen?« Mir schwirrte der Kopf.

»Anders kommen wir gar nicht erst ins Geschäft.«

Hatte sie »ins Geschäft« gesagt? Mir war gar nicht wohl. Was dachte die sich denn?

»Wenn wir aber noch gar nicht wissen, ob wir die Kinder überhaupt bekommen, kann ich schlecht jetzt schon kündigen, oder?« Meine Frage verhallte unbeantwortet im Raum. Ich schluckte. Das würde gar nicht gehen, ich hatte mindestens drei Monate Kündigungsfrist. Außerdem liebte ich meinen Job in der Kita!

»Aber es sind doch Schulkinder! Ich arbeite von halb acht bis halb zwei, das hat auch meinen Kindern nie geschadet. Ich bring sie morgens zur Schule und hol sie mittags wieder ab. Und abends koch ich vor, damit ich nachmittags Zeit für sie …«

»Dann sind Sie hiermit als Pflegefamilie gestorben.« Frau Nölle schwang sich mit einem leisen Aufstöhnen aus dem Sessel. »Das hätten Sie allerdings auch eher sagen können. Wie stehe ich denn jetzt vor meinem Vorstand da.« Sie verzog schmerzlich das Gesicht. Vielleicht hatte sie ein Rückenleiden oder so. Oder waren wir es, die ihr Schmerzen verursachten?

Mir wurde heiß und kalt. In meinen Ohren rauschte das Blut. Ich wollte diesen Kindern unbedingt helfen! Ich liebte sie jetzt schon, ohne sie je gesehen zu haben! Meine Blicke zuckten hilfesuchend zu Jon hinüber, der bisher taktisch klug geschwiegen hatte.

»Moment, Moment«, versuchte mein Mann, die Wogen zu glätten. »Sie haben bis jetzt keine einzige Frage an uns gerichtet. Herr Stolz und Sie haben nur selbst geredet.« Er machte eine begütigende Geste. »Das war auch alles sehr informativ, aber für uns ist das alles neu, und meine Frau ist es wirklich gewöhnt, Haushalt, Kinder und Job unter einen Hut zu bringen. Wer wird denn jetzt gleich alles vom Tisch wischen!«

Wir standen bereits alle in der Halle herum. Irgendwie war das Ganze schrecklich schiefgelaufen. Sollten wir es einfach abhaken? Aber das konnten wir doch jetzt nicht mehr, wo wir die schreckliche Geschichte dieser Kinder kannten!

Jon, sag doch was, flehte ich innerlich.