0,00 €

Mehr erfahren.

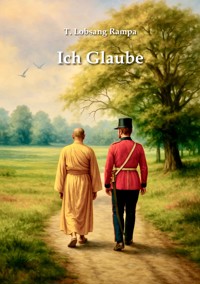

Im Laufe der Jahre erhielt T. Lobsang Rampa von seinen Lesern zahlreiche Briefe mit Fragen, auf die stets Antworten erwartet wurden. Als Reaktion darauf entschied sich der Autor, ein weiteres Buch zu verfassen. Im vorliegenden Buch beantwortet er häufig gestellte Fragen mithilfe aufschlussreicher Kurzgeschichten. Eine dieser Fragen lautet: Was geschieht mit jemandem, der Selbstmord begangen hat, nach dem Tod? Der Autor veranschaulicht die Antwort auf diese Frage anhand eines konkreten Fallbeispiels:

Algernon Reginald St. Clair de Bonkers, aus wohlhabendem Hause, Spross eines Adelsgeschlechts, dient im Burenkrieg in der britischen Armee. Im Gefecht, fernab der Heimat, wird er angeschossen und muss fortan mit einer für ihn unzumutbaren Behinderung weiterleben. Der einst stolze Offizier quält sich derart mit dieser Situation, dass er keinen anderen Ausweg mehr sieht, als seinem Leben ein Ende zu setzen. Nach nur wenigen gescheiterten Versuchen setzt er schließlich seinen Plan in die Tat um. Aber dann geschieht etwas, womit er nicht gerechnet hat…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

T. Lobsang Rampa

Ich Glaube

Widmung

John Henderson, der glaubt und Dr. Bruce Dummett, dem Humanisten und dem Glauben an die Menschlichkeit

Klappentext

Im Laufe der Jahre erhielt T. Lobsang Rampa von seinen Lesern zahlreiche Briefe mit Fragen, auf die stets Antworten erwartet wurden. Als Reaktion darauf entschied sich der Autor, ein weiteres Buch zu verfassen. Im vorliegenden Buch beantwortet er häufig gestellte Fragen mithilfe aufschlussreicher Kurzgeschichten. Eine dieser Fragen lautet: Was geschieht mit jemandem, der Selbstmord begangen hat, nach dem Tod? Der Autor veranschaulicht die Antwort auf diese Frage anhand eines konkreten Fallbeispiels:

Algernon Reginald St. Clair de Bonkers, aus wohlhabendem Hause, Spross eines Adelsgeschlechts, dient im Burenkrieg in der britischen Armee. Im Gefecht, fernab der Heimat, wird er angeschossen und muss fortan mit einer für ihn unzumutbaren Behinderung weiterleben. Der einst stolze Offizier quält sich derart mit dieser Situation, dass er keinen anderen Ausweg mehr sieht, als seinem Leben ein Ende zu setzen. Nach nur wenigen gescheiterten Versuchen setzt er schließlich seinen Plan in die Tat um. Aber dann geschieht etwas, womit er nicht gerechnet hat …

Vorwort

Und so trafen die Briefe ein: Briefe von hier und Briefe von dort, Briefe von überall, vom Norden bis zum Süden und vom Osten bis zum Westen. Briefe, Briefe, Briefe, in denen alle eine Antwort verlangten.

Die Leser schrieben: «Erzählen Sie uns noch mehr über das, was nach dem Tode geschieht und was der Tod ist.» – «Wir verstehen das mit dem Sterben nicht.» – «Sie erzählen uns nicht genug.» – «Uns ist nicht alles klar.» – «Erzählen Sie uns bitte alles.»

Und so kam es, dass ich, wenn auch widerwillig, ein siebzehntes Buch schreiben musste, und nach der Durchsicht eines Briefes nach dem anderen war die übereinstimmende Meinung, dass der Titel «Ich Glaube» lauten sollte.

Kapitel 1

Miss Mathilda Hockersnickeler von Kleinkleckersdorf saß an ihrem halb offenen Fenster. Das Buch, das sie las, nahm ihre ganze Aufmerksamkeit ein. Ein Trauerzug zog vorüber, ohne dass sein Schatten die zierenden Spitzengardinen ihres Fensters berührte. Auch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn blieb unbemerkt, ebenso die sanften Bewegungen der Schusterpalme, die das untere Fenster schmückte. Miss Mathilda las unbeirrt.

Sie legte das Buch einen Augenblick auf ihren Schoss und schob die Nickelbrille die Stirne hoch, während sie sich ihre rotgeränderten Augen rieb. Dann setzte sie die Brille wieder auf ihre doch eher hervorstehende Nase, hob das Buch abermals auf und las weiter.

In einem Käfig blickte ein grüngelber Papagei mit runden, glänzenden Augen neugierig herunter. Dann war ein heiseres Krächzen zu vernehmen: «Polly will raus, Polly will raus!»

Miss Mathilda Hockersnickeler sprang mit einem Ruck auf. «Oh, du meine Güte», rief sie. «Es tut mir so leid, mein armer kleiner Schatz. Ich habe ganz vergessen, dich auf die Sitzstange hinüberzubringen.»

Vorsichtig öffnete sie die Türe des vergoldeten Käfigs, streckte die Hand hinein und hob den etwas zerzausten alten Papagei auf und zog ihn sanft durch die offene Käfigtür. «Polly will raus, Polly will raus!», krächzte der Papagei erneut.

«Oh, du dummer Vogel», sagte Miss Mathilda. «Du bist doch schon draußen. Ich werde dich zu deiner Stange bringen.» Mit diesen Worten platzierte sie den Papagei auf der Querstange, die an einem eineinhalb Meter langen Ständer befestigt war, an dessen Fuße eine Wanne oder ein Auffangbehälter bereitstand. Sorgfältig legte sie dem Papagei eine kleine Kette um das linke Bein. Und dann vergewisserte sie sich, dass die Schalen am Ende der Stange mit Wasser und mit Körnern gefüllt waren. Der Papagei plusterte seine Federn auf und steckte dann den Kopf unter einen Flügel und gab dabei ein gurrendes Geräusch von sich.

«Ach, Polly», sagte Miss Mathilda, «du solltest zu mir kommen und mit mir dieses Buch lesen. Es geht hier um Dinge, die wir sind, wenn wir nicht mehr hier sind. Ich wünschte, ich wüsste, was der Autor wirklich glaubt», fügte sie hinzu, während sie sich wieder hinsetzte und sehr sorgfältig und sittsam ihren Rock zurechtrückte, sodass nicht einmal ihre Knie zu sehen waren.

Sie hob das Buch wieder auf, zögerte aber dann auf halbem Weg zwischen dem Schoss und der Leseposition und legte das Buch wieder hin, während sie nach einer langen Stricknadel griff. Und dann kratzte sie sich mit einer für eine so ältere Dame überraschenden Kraft ganz genüsslich die Wirbelsäule entlang zwischen den Schulterblättern. «Ach!», rief sie aus, «was für eine Wohltat. Sicher ist etwas mit meinem Mieder nicht in Ordnung. Es muss irgendein juckendes Haar dazwischengeraten sein oder so etwas. Ich kratze mich lieber noch einmal, es ist so wohltuend.» Und damit bewegte sie die Stricknadel erneut heftig hin und her und ihr Gesicht strahlte vor Wohlbehagen.

Nachdem sie das erledigt und sich ihr Juckreiz für den Augenblick gelegt hatte, legte sie die Stricknadel wieder beiseite und nahm das Buch wieder auf. «Tod», sagte sie zu sich selbst oder vielleicht zu dem unbekümmerten Papagei. «Wenn ich nur wüsste, was dieser Autor wirklich über den Tod glaubt.»

Sie hielt einen Augenblick inne, bevor sie auf die andere Seite der Schusterpalme griff, um sich eine dieser dort deponierten, weichen Süßigkeiten zu gönnen. Dann erhob sie sich mit einem Seufzen wieder und reichte eines dem Papagei hinüber, der sie scharf beobachtete. Der Vogel nahm es mit einem Schnappen und hielt es im Schnabel fest.

Miss Mathilda saß wieder da, die Stricknadel in einer Hand, Süßigkeiten im Mund und das Buch in der anderen Hand, und las weiter.

Nach einigen Worten machte sie erneut eine Pause. «Warum ist es so, dass der Pastor immer sagt, dass man nicht in den Himmel kommt, wenn man kein guter, kirchentreuer Katholik ist? Ich frage mich, ob sich der Pastor da nicht irrt und ob Menschen anderer Religionen auch in den Himmel kommen.» Sie verstummte wieder außer dem schwachen Murmeln, das sie von sich gab, während sie sich von einigen der weniger vertrauten Worten wie «Akasha-Chronik», «Astralreisen» oder «die himmlischen Gefilde» ein Bild zu machen versuchte.

Die Sonne schob sich über das Haus und Miss Mathilda saß da und las. Der Papagei, mit dem Kopf unter einem Flügel, schlief weiter. Nur ein gelegentliches Zucken verriet ein Lebenszeichen. Doch als eine Kirchenglocke in der Ferne zu läuten begann, fuhr Miss Mathilda plötzlich wieder zum Leben auf. «Oh, du meine Güte, oh, du meine Güte!», rief sie aus. «Jetzt habe ich doch völlig den Tee vergessen und ich muss noch zum Kirchenfrauentreffen!» Schnell sprang sie auf und legte sorgfältig ein gesticktes Buchzeichen in das Taschenbuch, das sie hinter dem Nähtischchen versteckte.

Sie ging in die Küche, um sich noch ihren verspäteten Tee zu machen. Und während des Vorbereitens konnte nur der Papagei ihr Gemurmel hören: «Oh, wie gerne würde ich wissen, woran dieser Autor wirklich glaubt – ich wünschte, ich könnte mit ihm sprechen. Das wäre so tröstlich!»

* * * * * * *

Auf einer fernen, sonnigen Insel, die namenlos bleiben soll, obwohl sie durchaus benannt werden könnte, da es sie tatsächlich gibt, streckte sich ein dunkelhäutiger Gentleman gelassen unter dem Schutz eines alten Baumes aus, der reichlich Schatten spendete. Langsam legte er das Buch, in dem er las, zur Seite und griff nach einer köstlichen Frucht, die verlockend in seiner Nähe hing. Mit einer müßigen Bewegung pflückte er die Frucht, inspizierte sie, um sicherzustellen, dass sie frei von Insekten war, und stopfte sie dann genüsslich in seinen geräumigen Mund.

«Donnerwetter», murmelte er mit vollem Mund. «Donnerwetter, ich weiß wirklich nicht, was dieser Typ damit meint. Ich wünschte, ich wüsste, was er wirklich glaubt.» Er streckte sich erneut und lehnte sich mit dem Rücken etwas bequemer gegen den Baumstamm. Unbedacht schlug er nach einer vorüberfliegenden Fliege, verfehlte sie jedoch und ließ die Handbewegung einfach übergangslos auslaufen. Dann hob er gemächlich sein Buch wieder auf.

«Leben nach dem Tod», «Astralreisen», «die Akasha-Chronik», las er. Der schwarze Gentleman blätterte durch einige Seiten. Er wollte die Sache etwas abkürzen und zum Ende kommen, ohne sich die Mühe machen zu müssen, es Wort für Wort zu lesen. Er überflog mal hier einen Abschnitt und dort einen Satz, und blätterte dann müßig auf eine weitere Seite. «Donnerwetter», wiederholte er. «Ich wünschte, ich wüsste, was er wirklich glaubt.»

Doch die Sonne war heiß und das Gesumme der Insekten einschläfernd. Allmählich sank der Kopf des schwarzen Gentlemans auf seine Brust. Langsam entspannten sich seine dunklen Finger und das Taschenbuch entglitt seiner kraftlosen Hand und rutschte nach unten in den weichen Sand. Der schwarze Gentleman schnarchte und schnarchte und war sich allem, was rund um ihn herum vor sich ging, nicht bewusst.

Ein junger Mann, der an ihm vorbeiging, warf einen flüchtigen Blick auf den schlafenden Mann und schaute hinunter auf das Buch. Er schaute nochmals schnell auf den Schlafenden, worauf sich der junge Mann ganz langsam an ihn heranpirschte. Er griff mit den Zehen nach dem Buch, erfasste es und brachte es mit einem gebeugten Bein schnell in seine Hand. Er hielt das Buch auf der abgewandten Seite des Schlafenden, gab sich dabei viel zu unschuldig, um wahr zu sein, und machte sich dann auf und davon.

Er ging weg in das kleine Wäldchen, durchquerte es und kam im Sonnenschein und an einem blendend weißen Sandstrand wieder zum Vorschein. Das Rauschen der Brandung klang in seinen Ohren, doch er nahm es nicht bewusst wahr. Denn dies war sein Leben. Die Geräusche der Wellen, die an die Felsen rund um die Lagune schlugen, waren für ihn etwas Alltägliches. Das Summen der Insekten und das Zirpen der Zikaden waren sein Leben und verliefen ebenso unbemerkt.

Er ging weiter und fuhr mit den Zehen während des Gehens durch den feinen Sand. Es bestand immer die Hoffnung, dass irgendein kleiner Schatz oder eine Münze zum Vorschein kam. Denn hatte nicht einmal ein Freund von ihm auf diese Weise ein goldenes Achterstück gefunden?

Es gab einen schmalen Streifen Wasser, der ihn von einer Landspitze trennte, auf der drei vereinzelte Bäume standen. Er watete durch das Wasser und hatte bald das Hindernis überquert und machte sich weiter auf den Weg zu einer Stelle zwischen den Bäumen. Vorsichtig legte er sich hin und grub langsam eine kleine Vertiefung für seinen Hüftknochen aus. Dann lehnte er sich mit dem Kopf bequem gegen eine Baumwurzel und schaute sich das Buch an, das er dem Schlafenden stibitzt hatte.

Vorsichtig schaute er sich um, um sicherzugehen, dass er nicht beobachtet oder verfolgt wurde. Zufrieden, dass alles sicher war, lehnte er sich zurück und fuhr mit einer Hand durch seine wolligen Haare, während er mit der anderen Hand das Buch umdrehte. Zuerst auf die Rückseite, wo er die Bemerkungen des Verlegers las. Dann drehte er das Buch wieder um und studierte das Bild mit stirnrunzelnder Miene, halb geschlossenen Augen und zusammengekniffenen Lippen, während er Dinge murmelte, die selbst für ihn unverständlich waren. Er kratzte sich zwischen den Beinen und zog die Hosen in eine bequemere Lage. Dann stützte er sich mit dem linken Ellenbogen auf und blätterte die Seiten um und begann zu lesen.

«Gedankenformen, Mantras. Oh Mann-oh-Mann, das wäre natürlich was! So könnte ich vielleicht eine Gedankenform erschaffen und Abigail müsste dann alles tun, was ich von ihr verlange. Donnerwetter, Mann, yeah, das wäre tatsächlich etwas für mich.» Er rollte sich zurück und zupfte eine Weile an seiner Nase herum. Dann sagte er: «Ich frage mich nur, ob man das alles glauben kann.»

* * * * * * *

Die schattigen Nischen des Raumes strahlten eine Atmosphäre von Heiligkeit aus. Alles war ruhig, abgesehen davon, dass Holzscheite im tiefen, offenen Steinkamin brannten und spritzten. Gelegentlich schoss eine Dampfwolke hervor und zischte ungehalten in den Flammen. Dampf, der durch die eingeschlossene Feuchtigkeit in den noch nicht ganz trockenen Holzscheiten erzeugt wurde. Und immer wieder mal explodierte das Holz und sandte einen Schauer von Glut empor, und das flackernde Licht verlieh dem Raum eine eigenartige und mystische Stimmung. Auf einer Seite des Kamins stand ein tiefer Lehnsessel, dessen Lehne zur Tür gerichtet war. Eine altmodische Ständerlampe aus Messing stand neben dem Sessel, von der ein sanftes Licht einer mittelstarken Glühlampe ausging, die unter einem grünen Lampenschirm verborgen war. Das Licht fiel nach unten und verschwand außer Sicht, verdeckt von der Sessellehne. Ein trockener Husten und das Rascheln einer umgeblätterten Seite waren zu hören. Wieder kehrte Stille ein, nur das Knistern des Feuers und das regelmäßige Hantieren mit dem Papier waren zu vernehmen, während gelesene Seiten umgeblättert und neue Informationen enthüllt wurden.

Aus der Ferne klang das langsame Läuten einer Glocke herüber. Bald darauf folgte das Schlurfen von Sandalen und das leise Murmeln von Stimmen. Das Klicken einer sich öffnenden Tür war zu hören, und eine Minute später ein hohler Schlag, als die Tür wieder ins Schloss fiel. Kurz darauf waren Orgelklänge zu vernehmen und Männerstimmen, die einen Gesang anstimmten. Der Gesang dauerte eine Weile fort und dann war wieder das Rascheln zu hören, dem eine Stille folgte. Die Stille wurde wieder durch murmelnde Stimmen unterbrochen, die etwas Unverständliches, aber sehr gut einstudiertes murmelten.

In dem Raum ertönte ein erschreckender Knall, als ein Buch zu Boden fiel. Sofort sprang eine dunkle Gestalt auf. «Oh, du lieber Himmel, ich muss wohl eingeschlafen sein. Wie konnte mir das nur passieren!» Der in der dunklen Soutane gekleidete Mann bückte sich, um das Buch aufzuheben. Vorsichtig öffnete er es auf der richtigen Seite, legte sorgfältig ein Lesezeichen hinein und platzierte das Buch respektvoll auf den Tisch. Einige Augenblicke saß er stirnrunzelnd und mit gefalteten Händen da. Dann erhob er sich aus dem Sessel und kniete sich vor das Kreuz an der Wand nieder. Kniend, mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf sprach er leise ein Gebet und bat um Führung. Nachdem er dies getan hatte, stand er auf und begab sich zum offenen Kamin, um ein weiteres Scheit in die helle Glut zu legen. Eine Weile harrte er neben dem Steinkamin aus, den Kopf in die Hände gestützt.

Auf einen plötzlichen Impuls hin schlug er sich auf die Oberschenkel und sprang auf die Füße. Rasch durchquerte er den dunklen Raum und begab sich zu einem im Schatten verborgenen Schreibtisch. Mit einer flinken Bewegung und einem Ruck an einer Kordel wurde diese Ecke des Raumes mit einem warmen Licht durchflutet. Der dunkelgekleidete Mann zog den Stuhl zurück, öffnete den Deckel des Schreibtisches und setzte sich hin. Einige Augenblicke saß er da und starrte leer auf das Blatt Papier, das er eben vor sich hingelegt hatte. Gedankenversunken streckte er die rechte Hand aus, um nach dem Buch zu greifen, das nicht da lag. Mit einem ärgerlich gemurmelten Ausruf erhob er sich wieder und ging zum Sessel hinüber, um das Buch zu holen, das er dort auf den Tisch neben den Sessel gelegt hatte.

Zurück am Schreibtisch setzte er sich wieder hin und blätterte durch die Seiten, bis er das, wonach er suchte, gefunden hatte – die Adresse. Schnell adressierte er das Kuvert. Und dann saß er da und dachte nach. Er ordnete seine Gedanken und fragte sich, was er tun sollte und wie er das, was er schreiben wollte, am besten formulieren konnte.

Bald setzte er die Schreibfeder auf das Blatt Papier. Alles war ruhig, außer dem Kratzen der Schreibfeder und dem Ticken einer entfernten Uhr.

Der Brief begann mit:

Werter Herr Dr. Rampa

Ich bin Jesuitenpater. Ich bin Dozent für klassische Literatur an unserem Gymnasium und ich habe Ihre Bücher mit mehr als nur dem normalen Interesse gelesen.

Ich glaube, dass nur diejenigen, die unserer eigenen Form von Religion folgen, durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus gerettet werden können. Ich glaube das, wenn ich meine Studenten unterrichte. Ich glaube das, wenn ich in der Kirche bin. Doch wenn ich allein bin in den dunklen Stunden der Nacht, wenn niemand meine Reaktionen beobachtet oder meine Gedanken analysiert, dann frage ich mich: Habe ich recht in meinem Glauben? Gibt es niemanden außer den Katholiken, die gerettet werden können? Was ist mit den anderen Religionen, sind sie alle falsch oder das Werk Satans? Oder bin ich und andere meines Glaubens irregeführt worden?

Ihre Bücher haben mir sehr viel Aufschluss gebracht. Sie haben es mir in hohem Masse ermöglicht, die Zweifel zu beseitigen, in die ich verstrickt war. Ich möchte Sie, sehr geehrter Herr, höflich darum bitten, mir ein paar Fragen zu beantworten, damit Sie entweder neues Licht in die Angelegenheit bringen können oder das, woran ich glaube, zu stärken.

Sorgfältig setzte er seinen Namen darunter, faltete den Brief und steckte ihn in ein Kuvert, als ihm ein Gedanke kam. Schnell, schon fast etwas schuldbewusst, zog er den Brief wieder heraus, faltete ihn auf und schrieb einen Nachtrag darunter:

Ich bitte Sie in allen Ehren, als einer der sich zu Ihrem Glauben bekennt, weder meinen Namen zu erwähnen noch, dass ich Ihnen geschrieben habe, da es gegen die Regeln meines Ordens verstößt.

Er unterschrieb, trocknete die Tinte ab und steckte den gefalteten Brief dann schnell in das Kuvert und verschloss es. Er suchte unter seinen Papieren, bis er das Notizbuch gefunden hatte, in das er die Postgebühr nach Kanada eintrug. Nach eingehender Suche in allen Schubladen und Ablagefächern fand er schließlich auch noch die Briefmarke, die er auf das Kuvert klebte. Der Pater steckte den Brief sorgfältig in die Innentasche seines Gewandes, erhob sich, löschte das Licht und verließ den Raum.

«Oh, Vater», sagte draußen im Korridor eine Stimme, «gehen Sie in die Stadt, oder kann ich dort das für Sie erledigen? Ich muss Besorgungen machen und es würde mich freuen, Ihnen zu Diensten zu sein.»

«Nein, danke, Bruder», erwiderte der Senior Professor seinem Untergebenen. «Ich habe selbst vor in die Stadt zu gehen, um mir die so dringend benötigte Bewegung zu verschaffen. Ich denke, dass ich einfach zur Hauptstraße hinunter schlendern werde.»

Ernst verbeugten sie sich gegenseitig leicht und jeder ging seinen eigenen Weg. Der Senior Professor trat aus dem uralten, grauen Steingebäude, das im Laufe der Jahre verfärbt und mit Efeu überwachsen war. Langsam ging er, das Kreuz fest in den Händen haltend und vor sich hin murmelnd, wie es der Brauch seines Ordens war, entlang der Haupteinfahrt.

Auf der Hauptstraße, direkt nach dem großen Tor, verbeugten sich die Leute respektvoll vor seiner Erscheinung und viele bekreuzigten sich. Langsam schritt der Senior Professor die Straße hinunter zum Briefkasten vor der Post. Schuldbewusst und verstohlen schaute er sich um, um sich zu vergewissern, ob sich von seinem Orden niemand in der Nähe befand. Zufrieden, dass die Luft rein war, entnahm er seinem Gewand den Brief und warf ihn in den Briefkasten. Dann machte er mit einem aufrichtigen und erleichterten Seufzen kehrt und ging denselben Weg wieder zurück.

Zurück in seinem privaten Studierzimmer, neben dem prasselnden Feuer und dem sanft gedämpften Licht, das seinen Schein auf sein Buch warf, las er unermüdlich bis tief in die Nacht hinein. Schließlich schloss er das Buch, schloss es weg und begab sich in seine Kammer, während er vor sich hinmurmelte: «Was soll ich nur glauben, was soll ich nur glauben?»

* * * * * * *

Der düstere Himmel spähte verdrießlich auf das nächtliche London. Der strömende Regen prasselte nur so auf die zitternden Straßen herab. Passanten hasteten mit verbissen gehaltenen und gegen den Wind gespannten Regenschirmen vorbei. London. Die Lichter Londons und Menschen, die von der Arbeit nach Hause eilten. Busse fuhren vorbei, große rote Busse, die Wasser überall auf die Gehwege spritzten, und fröstelnde Gruppen von Menschen, die versuchten, dem Schmutzwasser auszuweichen.

An den Geschäftsfronten drängten sich die Menschen zusammen und warteten auf ihre eigenen Busse, um sogleich loszustürmen, sobald der Bus in Sicht kam um dann gleich wieder verzagt zurückzuweichen, wenn die Anzeige die falsche Nummer hatte. London – eine Stadt, in der die Hälfte nach Hause ging und die andere Hälfte zur Arbeit kam.

In der Harley Street, im Herzen der Londoner Medizinwelt, ging ein grauhaariger Mann ruhelos auf einem Bärenfellteppich vor einem lodernden Kaminfeuer auf und ab. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt und den Kopf auf die Brust gesenkt, schritt er vor und zurück. Dann, auf einen Impuls hin ließ er sich plötzlich in einen gut gepolsterten Ledersessel fallen und zog ein Buch aus seiner Tasche. Schnell blätterte er durch die Seiten, bis er den Abschnitt fand, nach dem er suchte. Den Abschnitt über die menschliche Aura. Er las ihn noch einmal und als er ihn gelesen hatte, blätterte er die Buchseiten zurück und las ihn noch einmal. Eine Zeitlang saß er da und starrte ins Feuer. Dann nickte er entschlossen und sprang auf. Schnell verließ er den Raum und ging in einen anderen. Vorsichtig schloss er die Tür hinter sich zu und ging zu seinem Schreibtisch. Mit Bedacht schob er die vielen Patientenakten und Arztzeugnisse, die er noch zu unterzeichnen hatte, beiseite. Er setzte sich hin und holte sein privates Schreibpapier aus der Schublade.

Er schrieb, in einer beinahe nicht identifizierbaren Handschrift:

Sehr geehrter Herr Dr. Rampa

Ich habe Ihre Bücher mit großer Faszination gelesen. Einer Faszination, die sich sehr stark mit meinem Glauben und meinem eigenen Wissen deckt. Das, was Sie schreiben, ist wahr.

Er setzte sich zurück und las das, was er gerade geschrieben hatte, noch einmal sorgfältig durch und, um ganz sicher zu sein, las er es noch einmal, bevor er fortfuhr:

Ich habe einen Sohn, ein sehr aufgeweckter junger Mann, der sich erst kürzlich einer Hirnoperation unterziehen musste. Nun, seit dieser Operation erzählt er uns, dass er um den Körper der Menschen herum seltsame Farben sehen könne. Er könne auch Licht um den Kopf der Menschen herum sehen, doch nicht nur um den Kopf und den Körper der Menschen – sondern auch um den der Tiere. Eine Zeitlang haben wir uns über diese Angelegenheit sehr ernsthaft Gedanken gemacht und uns gefragt, was wir möglicherweise bei der Operation falsch gemacht haben. Wir dachten, dass wir vielleicht seinen optischen Nerv beeinträchtigt hatten. Doch nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, wissen wir es besser. Mein Sohn kann die menschliche Aura sehen, deshalb weiß ich, dass Sie die Wahrheit schreiben.

Ich würde Sie gerne einmal treffen, wenn Sie in London sind, da ich denke, Sie könnten für meinen Sohn eine sehr große Hilfe sein.

Ihr sehr ergebener …

Er las das Geschriebene nochmals, und dann wie der Pater zuvor, war er gerade dabei den Brief zu falten und ihn ins Kuvert zu stecken, als seine Augen über die Büste eines Medizinpioniers glitten. Der Hirnspezialist zuckte wie von einer Biene gestochen zusammen. Schnell griff er nach seinem Federhalter und fügte seinem Brief noch einen Nachtrag hinzu:

Ich vertraue darauf, dass Sie niemandem meinen Namen oder den Inhalt dieses Briefes bekanntgeben, denn das würde meinem Ansehen bei meinen Kollegen schaden.

Sorgfältig unterschrieb er, faltete den Brief und steckte ihn in das Kuvert. Gewissenhaft löschte er das Licht und verließ den Raum. Der Chauffeur sprang auf, als der Spezialist sagte: «Zur Post am Leicester Square.»

Der Wagen fuhr los und schon bald lag der Brief im Briefkasten und erreichte schließlich sein Bestimmungsort.

* * * * * * *

Und so trafen die Briefe ein. Briefe von hier, Briefe von da, Briefe vom Norden bis zum Süden und vom Osten bis zum Westen – Briefe, Briefe, Briefe, eine unendliche Flut von Briefen in denen alle eine Antwort verlangten. Jeder machte geltend, dass nur seine eigenen Probleme einzigartig waren und dass niemand jemals zuvor mit solchen Problemen konfrontiert wurde. Es gab missbilligende Briefe, lobende Briefe und bittende Briefe.

Aus Trinidad traf ein Brief ein, der auf dem billigsten Schulheftpapier und mit einer völlig ungebildeten Handschrift geschrieben war:

Ich bin ein heiliger Missionar. Ich arbeite im Namen Gottes für das Gute. Geben Sie mir zehntausend Dollar und einen neuen Stationswagen. Ach ja, und wenn Sie schon dabei sind, senden Sie mir auch gleich noch einen kostenlosen Satz Ihrer Bücher und dann werde ich das, was Sie schreiben, glauben.

Aus Singapur traf ein Brief von zwei jungen Chinesen ein:

Wir möchten gerne Ärzte werden. Wir haben kein Geld. Wir möchten, dass Sie uns das Flugticket erster Klasse von Singapur zu Ihnen nach Hause bezahlen, um mit Ihnen zu besprechen, wie Sie uns das Geld geben können, damit wir als Ärzte ausgebildet werden und der Menschheit Gutes tun können. Und Sie könnten uns gleich noch etwas Extrageld schicken, damit wir in New York, Amerika, einen Freund von uns besuchen können. Wenn Sie das für uns tun, dann werden Sie Gutes für die Menschen tun und dann werden wir es glauben.

Die Briefe kamen zu Hunderten, zu Tausenden herein. Alle verlangten eine Antwort. Wenige, bedauernswert Wenige, dachten sogar an die Unkosten für das Schreiben, das Briefpapier und die Briefmarken. Sie schrieben:

Erzählen Sie uns noch mehr über das, was nach dem Tode geschieht. Erklären Sie uns noch mehr, was der Tod ist. Wir verstehen nicht, warum wir sterben. Sie erzählen uns nicht genug. Sie machen es nicht klar verständlich. Sagen Sie uns doch bitte alles.

Andere schrieben:

Erzählen Sie uns etwas über die Religionen. Sagen Sie uns, ob für uns nach diesem Leben eine Hoffnung besteht, wenn wir keine Katholiken sind.

Und wieder andere schrieben:

Senden Sie mir ein Mantra, mit dem ich das irische Lotteriegewinnspiel gewinne, und wenn ich den ersten Preis von einer Million beim Lotteriegewinnspiel gewonnen habe, werde ich Ihnen zehn Prozent zukommen lassen.

Wieder eine andere Person schrieb:

Ich wohne in Neu Mexiko. Es gibt hier eine verschollene Mine. Sie können in den Astralraum gehen und sie finden – und wenn Sie mir sagen, wo die Mine ist, und ich sie schließlich vorfinde und sie mir zu eigen mache, werde ich Ihnen etwas Geld für Ihre Dienste zukommen lassen.

Die Leute schrieben, dass ich ihnen noch mehr erzählen soll, ihnen alles und noch mehr als alles erzählen soll, sodass sie wissen, was sie glauben sollen.

* * * * * * *

Mrs. Sheelagh Rouse saß ernst an ihrem Schreibtisch. Ihre mit Gold eingefasste Brille saß lose auf ihrer Nase, die sie immer wieder mal mit dem Finger zurückschob. Sie schaute auf den Rollstuhl, der an ihrer Tür vorbeirollte und sagte etwas energisch: «Du hast doch erst sechzehn Bücher geschrieben. Warum schreibst du nicht ein weiteres, ein siebzehntes Buch, und erzählst den Leuten, was sie glauben können? Schau dir doch nur einmal all die Briefe an, die dich nach einem weiteren Buch ersuchen und dich anfragen, ihnen zu sagen, was sie glauben können. Ich werde es für dich tippen!», sagte sie abschließend aufmunternd.

Miss Tadalinka und Miss Kleopatra Rampa die Katzendamen saßen im Flur vor meinem Rollstuhl und lächelten glücklich. Miss Taddy, tief in Gedanken versunken, musste sich mit dem linken Fuß ihr linkes Ohr kratzen, während sie über die Folgen eines weiteren Buches nachdachte. Zufrieden erhob sie sich und schlenderte zurück zu ihrem Lieblingsstuhl.

Mama San Ra’ab Rampa schaute mit einem ziemlich bleichen und verwirrten Ausdruck auf ihrem Gesicht auf. Ohne ein Wort, vielleicht war sie einfach nur sprachlos, reichte sie mir einen blauen Pappkarton hinüber mit dem Cover von Mama San Ra’ab Rampas Buch «Pussywillow». Als ich in die Mitte der Seite schaute, sah ich mein eigenes Gesicht in Blau, als wäre ich zu lange tot gewesen und zu spät ausgegraben worden. Darunter erblickte ich das sonderbarste Siamesenkatzengesicht, das ich je gesehen habe. Nun, eine ganze Weile verschlug es auch mir die Sprache. Doch ich nehme an, dass es schön ist, wenn man zum ersten Mal den Einband seines ersten verfassten Buches sieht. Ich bin etwas befangen, weil dieses mein siebzehntes Buch ist und von daher nichts Außergewöhnliches mehr.

«Aber, Mama San», sagte ich, «was hältst du denn von einem weiteren Buch? Ist es die ganze Mühe überhaupt wert, wenn ich wie eine dumme Schaufensterpuppe im Bett festsitze, oder soll ich es aufgeben?»

Mama San richtete bildlich gesprochen ihre Augen wieder gerade aus nach dem ersten Eindruck ihres ersten Bucheinbandes und sagte: «Oh, aber ja natürlich solltest du noch ein Buch schreiben. Ich erwäge gerade mein Zweites zu schreiben.»

Miss Kleo Rampa und Miss Taddy Rampa schnupperten eingehend an dem Einband und stolzierten dann mit erhobenen Schwänzen weg. Anscheinend fand es ihre Zustimmung.

In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Es war John Henderson weit weg in der Wildnis der Vereinigten Staaten, im Mündungsgebiet vieler Gewässer. Er sagte: «Hallo Boss, ich habe einige sehr gute, dich anerkennende Artikel gelesen. Ein Guter steht in dem Magazin, das ich dir geschickt habe.»

«Nun, John», sagte ich, «es ist mir völlig egal was Magazine oder Zeitungen über mich schreiben. Ich lese sie sowieso nicht, ob sie nun gute oder schlechte Artikel sind. Aber was hältst du von einem weiteren Buch – einem Siebzehnten?»

«Donnerwetter, Boss», sagte John H, «darauf habe ich gewartet, das zu hören! Es ist Zeit, dass du ein weiteres Buch schreibst. Jeder ist gespannt und ich habe erfahren, dass die Buchhändler viele Anfragen erhalten.»

Das war ein echter Schlag. Jeder schien sich gegen mich verschworen zu haben. Alle wollten anscheinend ein weiteres Buch. Doch was kann ein armer Kerl anderes tun, wenn er sich dem Ende seines Lebens nähert und er eine gnadenlose Steuerforderung von einem völlig verständnislosen Land am Halse hat – und etwas musste doch unternommen werden, um das häusliche Feuer am Brennen zu halten und um die Einkommenssteuerschakale von der Vordertür fernzuhalten.

Doch über eine Sache bin ich sehr verbittert – über die Erwerbssteuer. Ich bin stark körperbehindert und die meiste Zeit verbringe ich im Bett. Ich bin keine Belastung für das Land, und doch bezahle ich eine höchst gemeine Steuer ohne irgendwelche Abzüge, und das nur weil ich ein Schriftsteller bin, der zu Hause arbeitet. Und gleichwohl gibt es hier einige Ölgesellschaften, die überhaupt keine Steuern bezahlen, da einige von ihnen an völlig geheimnisvollen «Forschungen» arbeiten und als solche von den Steuern befreit sind. Und dann denken Sie noch an einige dieser verrückten Sekten, die sich als gemeinnützige Organisation ausgeben und sich selbst und ihren Verwandten und Freunden hohe Löhne auszahlen. Doch sie zahlen keine Steuern, weil sie als gemeinnützige Organisation registriert sind.

Das führte schließlich dazu, dass ich, wenn auch widerwillig, ein siebzehntes Buch schreiben musste. Und so ergab nach dem Durchlesen von Brief über Brief über Brief die einhellige Meinung, dass der Titel «Ich Glaube» lauten sollte.

Dieses Buch handelt vom Leben vor der Geburt, vom Leben und dem Sterben auf der Erde und dem Zurückkehren in das Leben im Jenseits. Ich habe den Titel «Ich Glaube» gewählt. Doch der ist völlig unkorrekt. Es ist nicht eine Frage des Glaubens für mich, es ist Wissen. Ich kann alles tun, worüber ich schreibe. Ich kann mich so leicht in die Astralwelt begeben, wie sich eine andere Person in ein anderes Zimmer begeben kann. Jedoch das, was ich nicht tun kann, ist, in ein anderes Zimmer zu gehen, ohne Krücken, den Rollstuhl oder ähnliche Hilfsmittel zu benutzen. Doch in der Astralwelt benötigt man keine Krücken, Rollstühle oder Medikamente. Also das, worüber ich in diesem Buch schreibe, ist die Wahrheit. Ich gebe keine Meinung weiter, sondern ich erzähle die Dinge so wie sie wirklich sind.

Nun wird es aber Zeit, damit zu beginnen. Also – weiter zu Kapitel zwei.

Algernon Reginald St. Clair de Bonkers