Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Flucht vor dem gewalttätigen Vater Die erste große Liebe Das Böse, das dich verschlingt ... mit Haut und Haaren Jahrelang hat Larry unter seinem gewalttätigen Vater gelitten. Als auch noch seine Mutter stirbt, beschließt er zu fliehen. Mit seinem Schulabschluss in der Tasche büxt er nach Mannheim aus, um ein neues Leben zu beginnen. Dort fängt er ein Studium an, findet neue Freunde und verliebt sich in das exzentrische Mädchen Yoki. Doch die faszinierende Yoki verbirgt ein dunkles Geheimnis und schon bald beginnt für Larry ein Kampf ums Überleben. Gemeinsam mit einer Leidensgenossin versucht er, jene bizarre Welt zu verlassen, deren Gefangener er ist. Eine Welt voller Gefahren, düster und ... ziemlich schleimig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Großmutter Elisabeth. Mögest du in Frieden ruhen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

1.

»Hören Sie, es ist wichtig, dass Sie mir glauben. Ich bin nicht gekommen, um Ihnen Lügen aufzutischen oder eine nette Abhandlung über das Leben zu halten, sondern weil es verdammt ernst ist. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Also glauben Sie mir, verflucht noch mal. Wenn Sie wüssten, was ich durchmachen musste, würden Sie mich nicht so ansehen.

Jaaaa … Sie haben keine verschissene Ahnung. Da draußen ist der Teufel und er hat mich gegessen. Ich weiß, wie sich das anhört. Sie denken vielleicht, dass ich verrückt bin – aber das bin ich nicht. Es ist passiert. Überhaupt ein Glück, dass ich Ihnen gegenüberstehe und nicht in einer Brühe schwimme und aufgelöst werde. Das hätte nämlich passieren können, wissen Sie? Es war knapp! Was soll das? Was kann ich tun, außer die Wahrheit sagen?«

2.

»Mira! Mira Dunlo!«

Mira verharrte auf der Schwelle und drehte sich um.

»Ben, was ist?«

Ben kam vor ihr zum Stehen und strich sich über die wenigen Haare, die ihm geblieben waren. Er seufzte.

»Ich wollte nur Danke sagen, dass du mich gerettet hast.«

Mira winkte ab. »Ach, das ist doch kein Problem.

Habe ich gerne gemacht.«

»Ne, ehrlich«, meinte Ben. »Und du solltest vorsichtig sein. Der Kerl hat mir beinahe mein Ohr abgebissen.« Er zeigte darauf. Sein Ohrläppchen war rötlich angelaufen, ansonsten war es nicht weiter schlimm.

»Soll ich pusten?« Mira grinste.

Ben verpasste ihr einen zahmen Klaps auf die Schulter. »Das ist nicht lustig. Es brennt sogar ein bisschen. Jedenfalls, sei vorsichtig, und wenn du mich brauchst, ich bin hinter der verspiegelten Scheibe.«

»Ist gut«, sagte Mira. Ben nickte und wandte sich ab.

Eilig näherte er sich der hinteren Ecke …

»Ach, Ben, vielleicht könntest du die Kontaktdaten überprüfen. Jag den Ausweis mal durchs System und schau, was du findest.«

Er drehte sich um. »In Ordnung, und wenn ich jemanden finde?«

»Dann bestellst du ihn her. Ich glaube, das wird nötig sein.«

Er nickte.

Mira betätigte die Klinke und betrat den Verhörraum.

Hinter einem Tisch saß ein junger Mann. Er wirkte klein in der grauen Kargheit des Raumes, der neben dem Tisch über ein großes, opakes Fenster an der rechten Wandseite verfügte. Mira schloss die Tür und setzte sich auf den Stuhl ihm gegenüber.

Der junge Mann war mit Handschellen an einen Stahlträger in der Mitte gefesselt. Seine Augen strahlten müde und er hatte ein Zeug in den Haaren, das wie Konfetti aussah. Zudem roch er auffällig nach Honig, als hätte er sich in Bienenwaben gewälzt. Das war schon bei seiner Verhaftung seltsam gewesen. Als sie ihn von hinten gepackt und von Ben weggezogen hatte. Larry, so hatte er sich vorgestellt, war durch die Tür hereingekommen und hatte sich an den nächsten Tresen begeben. Er hatte schwer geatmet und Ben erzählt, was vorgefallen war. Irgendwann hatte Ben dann aufgehört zu schreiben und den Stift beiseitegelegt.

»Hör mal, Freundchen«, hatte er gesagt. »Das ist kein Witz. Geh und verarsch jemand anderen.« Daraufhin war Larry ausgetickt. Er hatte Ben gepackt und ihn am Kragen gezerrt. Beinahe hätte er ihn über den Tresen gezogen – Ben war nicht sehr stämmig, eher schmal und leicht –, wenn Mira nicht eingeschritten wäre und Larry von hinten überwältigt hätte.

Sie hatte ihn festgenommen und in den nächsten Verhörraum verfrachtet.

»Mein Name ist Mira und Sie sind Larry, Larry Silling, richtig?« Sie sah auf. Vor ihr lag eine aufgeschlagene Mappe mit Dokumenten.

Er verdrehte die Augen.

»Ja oder nein?« Es war spät. Jetzt Zuhause zu sein und einen Film zu gucken, wäre deutlich spannender, als das hier.

Sie seufzte. Müde blätterte sie durch die Dokumente, betrachtete die Seiten.

»Ja.« Er klang genervt. »Das sagte ich bereits.« »Wir müssen sichergehen.« Mira lehnte sich zurück, öffnete eine Schublade und holte ein Aufnahmegerät heraus, das sie vor Larry auf den Tisch stellte.

Er rümpfte die Nase. »Was wird das?«

Mira sah auf. Mit einem Finger tippte sie auf das Gerät. »Ich habe vorhin nur mit halbem Ohr mitgehört. Wie wäre es, wenn Sie sich die Mühe machten, mir zu erzählen, was vorgefallen ist? Dann könnten wir weitermachen.«

Larry schüttelte den Kopf. »Aaarg, Sie verstehen nicht. Wir haben keine Zeit. Er ist vermutlich schon unterwegs zum nächsten Opfer.«

»Wer?«

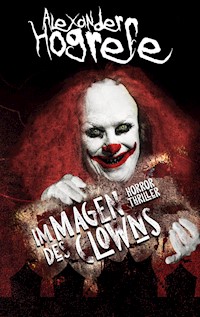

»Der Clown!« Er begann seine Hände zu kneten. So etwas wie Kummer trat in sein Gesicht. »Haben Sie angefangen, Yoki zu suchen?«

Mira seufzte. »Larry …«

»Haben Sie?« Larry ballte seine Hände zu Fäusten und ließ sie auf den Tisch knallen, sodass das

Aufnahmegerät einen kleinen Satz nach oben machte.

»Larry, hören Sie«, mahnte Mira. »Von welcher Yoki sprechen Sie?«

Er riss die Augen auf. »Yoki Tarot, eine Studentin an der Uni. Sie – Sie ist dafür verantwortlich!«

»Wofür?«

»Für den Clown«, rief Larry. »Sie … sie …« Er zögerte. »Er gehört zu ihr, sie arbeiten zusammen.«

»Okay.« Mira atmete aus. »Am besten, Sie beruhigen sich und sagen mir, was vorgefallen ist. Wie wäre das?«

»Sie …« Larry biss die Zähne zusammen. »Dafür haben wir keine Zeit.«

Mira lehnte sich zurück. »Wir nehmen sie uns.« Verstohlen sah sie auf ihre Armbanduhr. Es war zehn nach zehn und damit würde sie wohl doch keinen Film mehr schauen können. Also sollte dieser Larry doch erzählen. Im Anschluss könnten sie ihn immer noch hierbehalten und von Ärzten untersuchen lassen. Mithilfe des Staatsanwalts und des Richters wäre das keine große Sache. Oder sie würde ihn laufen lassen, je nachdem, was er von sich gab. Oder Ben würde bei den Daten fündig werden und die Sache damit regeln. Wie auch immer … Etwas stimmte mit diesem Jungen nicht.

»Bitte«, beharrte Mira. »Legen Sie los. Sie haben keine andere Möglichkeit.«

Larry stöhnte. Er fuhr sich über die Augen und faltete dann die Arme auf dem Tisch.

»Also gut, wie Sie wollen. Dann eben die Langfassung«, sagte Larry. »Von vorne …«

Er nahm einen tiefen Atemzug …

3.

Wenn ich die Geschichte ganz erzählen soll, müssen wir dort anfangen, wo alles begann. In Fulda. Dort bin in geboren und aufgewachsen. Meine Mutter starb, als ich 14 war. Sie war eine gütige Frau, herzlich und freundlich. Sie zog mich auf, während mein Vater die meiste Zeit in der Werkstatt arbeitete. Er war Mechaniker und reparierte Autos und alle möglichen Elektrogeräte. War etwas kaputt oder funktioniert nicht, dann kamen die Leute zu ihm. Mikrowellen, Toaster, der ganze Kram, der so in einer Küche rumsteht. Mein Vater konnte die Dinger flicken – zumindest waren die Leute immer zufrieden.

Wir lebten am Stadtrand, nicht in der Innenstadt, wo es wilder ist, sondern außen, wo es ruhiger ist und man den naheliegenden Wald sehen kann. An Sommertagen ist es besonders schön, da die Sonne frei über die Landschaft strahlt.

Die Werkstatt befand sich im Untergeschoss unseres Hauses. Sie war sozusagen mit unserem Haus verwachsen und morgens, nach seinem Kaffee, musste mein Vater lediglich die Stufen runtergehen, und er war da.

Mutter kümmerte sich um den Haushalt. Sie war penibel, was das anging. Fast schon übermütig. Ich erinnere mich, wie sie mir jedes Mal am Freitag sagte, dass ich hochgehen und mein Zimmer aufräumen solle und dass sie es anschließend kontrollieren würde.

Komisch, das blieb mir irgendwie hängen.

Nach außen haben wir für unsere Nachbarn ein friedliches Bild abgegeben. Die typische Familie eben – Vater, Mutter, Kind – und der Vater obendrein noch talentiert mit dem Werkzeug und dem Schraubenschlüssel. Was konnte es Besseres geben?

In Wahrheit war es nicht so leicht. Die gute Miene, die mein Vater präsentierte, wich einer anderen, wenn wir alleine waren und er trank.

Wenn er trank, war es am schlimmsten. Dann drehte er manchmal durch.

Manchmal schlief er ein, nachdem er getrunken hatte. Er sackte zusammen wie ein Sack Stroh und verdöste den Abend, bis er morgens mit einem Kater geweckt wurde, in der Regel durch die Strahlen der Sonne.

Dann murrte er, ging duschen und machte sich an die Arbeit. Da ihn keiner kontrollierte und ihm keiner vorstand, konnte er sich das erlauben. In einem Unternehmen wäre das schwieriger gewesen.

An anderen Tagen, wenn er nicht schlief, sondern wach war, wurde er gefährlich. Dann reichten oftmals Kleinigkeiten und er konnte ausrasten. Ich weiß noch, als ich klein war. Neun oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ich stand gerade in der Küche und machte den Abwasch – hin und wieder machten wir das noch per Hand. Wir hatten zwar eine Spülmaschine, aber die schalteten wir nicht immer ein, zumindest nicht, wenn wir wenig Geschirr benutzt hatten. Ich stand am Fenster und sah hinaus auf die Straße. Es war schon dunkel, aber nicht so dunkel, dass ich nichts gesehen hätte. Ich stand da, den Lappen in der einen und den Teller in der anderen Hand. Hinter mir saß Vater am Tisch, den Whiskey in der Hand. Er las Zeitung, versuchte es zumindest. Wie er brummte und sich über das Gesicht wischte, wusste ich, dass er betrunken war. Irgendwann findet man das raus, wissen Sie. Dann merkt man sich die Anzeichen.

Mir gefiel die anbrechende Nacht. Die Häuser und das schummrige Licht, das die Gegend in ein tiefes Kristallblau tauchte. Während ich so hinaussah, den Teller in der Hand, fiel ich in so eine Art Trance – einen versonnenen Moment, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es passiert mir manchmal und es ist überhaupt nicht schlimm. Man sitzt da und sieht etwas an - egal was. Sie starren vor sich hin, vergessen alles um sich herum und betrachten nur das, was sich Ihnen offenbart. Es ist sehr eindringlich, dieses Gefühl, ich mag es. Damals kam es jedoch ungelegen.

Ich hatte meine Umgebung ausgeblendet und meinen Blick auf die Fensterscheibe geheftet, als von oben, vollkommen schlagartig, ein Vogel gegen die Fensterscheibe knallte und tot zu Boden fiel. Ich erschreckte mich so, dass ich nicht nur den Teller fallen ließ, sondern einen lauten Schrei ausstieß. Es war furchtbar. Zudem fiel ich von dem Hocker, auf dem ich gestanden hatte.

4.

Mein Vater hörte das Klopfen des Vogels gegen die Scheibe, das Geschirr und das Krachen der Scherben.

Den Vogel ignorierte er, meinen Schrei auch, aber der Teller, der war ihm unglaublich wichtig. Betrunken, wie er war, fuhr er herum und packte mich am Kragen.

Er ist sehr groß und stark, müssen Sie wissen. Ein Mechanikertyp eben – die mit den breiten Oberarmen. Er packte mich, hielt mich fest und brüllte, so laut er konnte: »WAS FÄLLT DIR EIN, DU DÄMLICHER HUND.« Er war komplett außer sich. Sein Gesicht war rot, er spuckte in alle Richtungen und kreischte mich direkt an, sodass ich gezwungen war, meinen Blick abzuwenden.

Das war ein Fehler.

Er holte aus und schlug mir eine gegen die Wange.

»SIEH MICH GEFÄLLIGST AN, WENN ICH MIT DIR REDE.«

Wie Sie sich vorstellen können, begann ich zu weinen.Nicht nur aufgrund des Schlages, sondern weil ich geschockt war. Das Brüllen meines Vaters war etwas, an das ich mich nie richtig gewöhnen konnte. Es ist wie ein Virus, der sich ständig verändert, sodass man sich kaum anpassen kann. Das machte es schwierig für mich. Bereits als Kind – und gerade da!

Ich hing mehr in der Luft, als dass ich stand, und flennte wie ein Wasserfall. Er hatte kein Mitleid – da war nichts. Der Ausdruck auf seinem Gesicht, diese Feindseligkeit, als könne er nicht verstehen, wie sein Sohn anfangen konnte zu weinen, verdeutlichte das.

Ich sehe dieses starre Gesicht manchmal vor mir, wenn ich mich erinnere.

Zum Glück kam meine Mutter von der Arbeit. Sie assistierte einem Zahnarzt. Als sie mich sah, drehte sie durch, nur auf positive Weise. Sie schrie meinen Vater an, machte ihm Vorwürfe und sagte, dass er mich loslassen solle. Mein Vater starrte sie an, ließ mich fallen und verpasste ihr eine. Sie verlor den Halt und schlug auf dem Boden auf. Mit der Hand gab sie mir ein Zeichen, dass ich fliehen sollte. Ich rannte die Stufen hoch und schloss mich in meinem Zimmer ein.

Unten konnte ich meinen Vater zetern hören wie einen Wahnsinnigen. Dann meine Mutter, dann einen Knall, Schritte, dann kehrte Ruhe ein.

Ich blieb in meinem Zimmer, ängstlich wie so oft. Die Knie angezogen und heulend. Am nächsten Morgen war mein Vater wieder nüchtern. Er redete nicht über das, was er getan hatte. Meine Mutter übrigens auch nicht. Sie hielt die Klappe, wie sie es immer schon getan hatte. Sie hatte nur getobt, weil ich in Gefahr war. Das habe ich ihr angerechnet, auch wenn ich sie gleichzeitig verurteilte.

Oder ich verurteile sie jetzt … wie auch immer. Sie hätte etwas tun können, wenn sie gewollt hätte.

Meine Mutter behauptete später, der blaue Fleck in ihrem Gesicht sei von einem Sturz bei einer Wanderung gekommen. Die Leute glaubten das, auch wenn sie untereinander tuschelten. Es war nicht leicht, die friedliche Harmonie zu durchbrechen, die wir ausstrahlten. Und wenn beim privaten Kaffeeklatsch der Nachbarn eine Dame anfing, Vermutungen anzustellen, kam gleich: »Wie kannst du nur so was denken? Die Sillings sind doch so eine harmonische Familie, hast du sie mal gesehen?«

Ja, damit endete das meistens. Der Kreislauf wiederholte sich trotzdem. Ein Zwischenfall jagte den nächsten. Zwar nicht jeden Tag, aber oft genug. Alle zwei Wochen vielleicht. Oder nur einmal im Monat.

Meine Mutter versuchte mich zu schützen. Sie hatte gelernt, wie sie sich zu verhalten hatte, wenn ein bestimmter Fall eintrat. Dann schickte sie mich hoch und tat so, als würde sie sich hingebungsvoll um meinen Vater kümmern.

Tat sie auch. Nur manchmal schlug er sie trotzdem.

Manchmal auch nicht.

Sagen Sie, ist es eigentlich eine Vergewaltigung, wenn man verheiratet ist und die Frau Nein sagt? Ja, oder? Dann ist meine Mutter oft vergewaltigt worden. Von ihrem eigenen Ehemann. Es bricht einem das Herz.

Zum Glück musste sie das nicht zu lange ertragen.

Mit 54 Jahren erhielt sie die Diagnose. Ich war 14.

5.

Krebs. Kehlkopfkrebs. Metastasen. Ab diesem Zeitpunkt veränderte sich unser Leben schlagartig. Es war, als ob man begonnen hätte, den Globus in die andere Richtung zu drehen. Von nun an verbrachte meine Mutter ihre Zeit im Krankenhaus. Zuerst sah sie noch vernünftig aus, wie ein Mensch. Dann kam die Chemotherapie, dann der Essensverzicht, dann die Behandlung mit weiteren starken Medikamenten.

Schließlich war sie kein Mensch mehr, sondern irgend so ein Ding, das im Bett lag, die Augen fast geschlossen, keine Haare auf dem Kopf und mit Dutzenden Schläuchen verbunden.

Sie starb im August 2005, als ihr Körper entschied, dass es genug sei. Mein Vater und ich kamen zum Krankenhaus, nachdem man uns benachrichtigt hatte.

Wir standen mit Abstand zueinander am Bett und sahen auf den leblosen Körper, der einmal voller Liebe gewesen war. Eine ganze Weile standen wir so.

Mein Vater hatte versucht, mir eine Hand auf die Schulter zu legen, aber ich wies ihn ab.

Dieses Bild ist sehr intensiv, müssen Sie wissen. Es sind viele Gefühle damit verbunden.

Instinktiv trat ich vor und umfasste die Hand meiner toten Mutter. Die Haut war eisig kalt und ich bekam eine Gänsehaut. Mein Vater sah mir schweigsam zu.

Er war nüchtern. Ich hielt ihre Hand und mir wurde eine Sache klar. So klar, dass ich sie nicht ignorieren konnte: Was immer meiner Mutter passiert war, ihre Krankheit hing maßgeblich mit dem furchtbaren Verhalten zusammen, das mein Vater an den Tag gelegt hatte. Er war nicht allein schuld, aber er war mitschuldig. Hätte er sie nicht so behandelt, sie herumdirigiert wie eine Sklavin, wäre sie vermutlich nicht erkrankt und würde noch leben. Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitz. Ich versprach meiner Mutter, dass ich es besser machen würde als mein Vater. Ich versprach ihr, dass ich ihn verlassen und niemals wiederkehren würde. Dass er mir egal sein würde und ich ihn nicht bräuchte. Ich war so wütend auf meinen Vater. Allein, dass er im selben Raum stand und meine Mutter ansah, als wäre sie ein Objekt auf der Straße. Ohne Wert.

Er hat nicht einmal um sie geweint. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Ich habe ihn nie weinen sehen. Aber sein Trinken wurde schlimmer.

An jenem Abend, als wir vom Krankenhaus zurückkamen, holte er eine Flasche Wodka aus dem Schrank und trank sie leer. Dann eine Flasche Whiskey. Ich war in meinem Zimmer, als er in der Küche herumstapfte und nach meiner Mutter schrie.

Sie solle kommen und tun, wofür Frauen geschaffen seien. Einmal hörte ich ihn kotzen, dann fiel er wohl in Ohnmacht. Ich ließ ihn liegen und stieg am nächsten Morgen über ihn hinweg, als wäre er ein Hund.

Hier kommen wir zum nächsten Punkt der Geschichte, zu meiner Schulzeit.

6.

Trotz der Schwierigkeiten, die ich mit meiner Familie hatte, war ich ein guter Schüler. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie begreife ich manche Dinge schneller als andere. Es reicht, wenn ich dasitze und den Lehrern zuhöre. Manchmal, wenn ich darüber nachdenke, male ich mir ein Bild aus, von Gott, wie er über mir steht, auf mich zeigt und sagt: »Larry, du hast zwar einen besoffenen Vater, der für den Tod deiner Mutter verantwortlich ist, aber dafür wirst du gut in der Schule sein.« Eine Art Ausgleich sozusagen. Mir half es. Ich will mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn ich auch noch die Schule verbockt hätte.

Dann hätte ich gleich in die Gosse gehen und Steine zählen können.

Kaum Rückhalt in der Familie, der Tod der Mutter, ein saufender Vater und dann noch keinen Abschluss.

Das ist der Lebenslauf eines versifften Callboys, wenn Sie mich fragen.

Glücklicherweise war es anders. Denn ich war gut und auch beliebt. Zumindest damit hatte ich keine Probleme. Leider behielt dieses Prinzip nicht für alle Wirkungskraft.

Einer in meiner Klasse, es war die zehnte Stufe, war ein recht umgänglicher Typ. Er war 15, etwas eingebildet, aber dennoch freundlich. Sein Name war Corden. Und Corden hatte nur ein wirkliches Problem: Er sah einfach nicht gut aus. Das war leider so. Er hatte diese abfallende Nase, ohne Halt, die aus dem Gesicht ragte wie eine klägliche Wurst. Die 22 Augen tiefliegend und winzig. Die grellen Haare wild auf dem Kopf verteilt. Er erinnerte mich an ein mehrteiliges Puzzle, dessen Teile man verstreut und falsch zusammengesetzt hatte.

Mich störte das nicht besonders. Ich beurteilte Menschen nicht nach ihrem Aussehen. Tue ich auch heute nicht, aber die anderen, die haben das getan.

Die haben ihn richtig schikaniert. Und wenn sie das nicht taten, dann ignorierten sie ihn, was etwa genauso schlimm war.

Corden hatte kein einfaches Leben. Schuld waren die anderen. Auf der Treppe wurde ihm ein Bein gestellt.

Auf der Toilette sperrte man ihn ein und machte das Licht aus. Auf dem Pausenhof bekam er den ersten Schneeball ab. Lief er durch einen Gang, wurde er angemacht. Einer schrie ihn so laut an, dass er anfing zu weinen. Er rannte davon und stürzte, als ihm jemand ein Bein stellte und er mit voller Wucht auf den Steinboden knallte.

Die Lehrer waren natürlich zur Stelle, aber was brachte das? Denn davon wurde nichts besser.

Corden wusste das. Manchmal kam er gar nicht. Oder er war krank.

Mehrere Wochen später hatten wir ein Präventionsseminar an der Schule. Solche Einheiten, in denen die Schüler über den Missbrauch von Drogen oder Alkohol aufgeklärt werden oder Informationen über Amokläufe und Mobbing erhalten.

Wir saßen in der Klasse, etwa 30 Schüler, und starrten gelangweilt nach vorne, während die Lehrerin im bunten Herbstrock auf und ab ging und etwas über das Prinzip der Prävention berichtete. Irgendwann kam sie zum Thema Amoklauf. Ein brisantes Thema.

Im Grund sollte es jeden kümmern, da es so aufwühlend ist. Zudem verknüpfte sie das Thema mit Mobbing und seinen Folgen. Ruckartig drehten sich die Köpfe nach hinten und alle betrachteten Corden, der am Rand saß und etwas auf seinen Block kritzelte.

Corden sah hoch und erwiderte die Blicke.

Keiner sagte etwas – außer der Lehrerin, die keine Ahnung hatte, warum alle den Kopf gedreht hatten.

Sie redete einfach weiter und unterbrach sich nicht.

Ich wusste, warum sich alle umgedreht hatten. Die anderen auch und Corden wusste es auch. Er saß da, starrte nach vorne und presste die Lippen zusammen, in der Weise, als würde er etwas zerkauen. Er sah traurig aus. An diesem Tag habe ich mich geschämt.

Nicht für mich, sondern für die anderen. Es war eine Sache, einen Menschen tagtäglich zu drangsalieren und Gefallen an mentaler Zerstörung zu finden, aber ihm das Potenzial eines Mordes zu unterstellen ist zu viel. Eine Freundin sagte mir später, dass Corden auf der Toilette geweint habe. Tatsächlich habe ich ihn später noch gesehen. Mit roten Augen.

Viel getan habe ich nicht, um Corden zu helfen.

Eigentlich gar nichts. Ich war der Teil der Versammlung, der zwar ein schlechtes Gewissen hatte und wusste, dass es falsch war, aber auch der, der keinen Mut hatte, sich einzumischen. Wenn die Meute kam und Corden bedrängte, stand ich da, sah zu, schüttelte den Kopf, aber ich half ihm nicht.

Merkwürdigerweise erwartete Corden das auch nicht.

Es war, als ob er das Mobbing als eine persönliche Sache betrachtete, die nur ihn etwas anging.

Wenn ich heute nachdenke, sehe ich das natürlich anders. Heute würde ich wohl einschreiten. Habe ich auch schon gemacht. Aber es ist schwierig, wenn man jünger ist und keinen Mumm in den Knochen hat. Das kommt immer erst mit zunehmendem Alter.

Mit dem Alter kommt die Weisheit oder so, Sie kennen das ja.

Mit achtzehn Jahren und einem Abiturschnitt von 1,4 in der Tasche traf ich die endgültige Entscheidung, meinen Vater zu verlassen. Es war keine Sturzgeburt, sondern eine langsame, aber stetig voranschreitende Abfolge von Gedanken, die auf dieses Ziel hingearbeitet hatten. Bereits nach dem Tod meiner Mutter war ich oft bei Freunden gewesen und hatte bei ihnen übernachtet. Zeitweise war ich tagelang nicht zu Hause, wobei ich meinem Vater immer eine Nachricht hinterließ, damit er wusste, wo ich abgeblieben war.

Auf diese Weise hielt ich mir Prügel vom Hals, die er mir angedroht hatte, sollte ich abtauchen und nicht mehr wiederkehren. Bei Treffen oder Filmabenden war ich immer zur Stelle. Eine Verabredung, eine Party oder Feier – ich war da. Ein Wochenendausflug mit Zelten – ich kam. Ich tat es, damit ich von zu Hause wegkam. Ich wollte so wenig Zeit wie möglich mit meinem Vater verbringen oder in seiner Nähe sein. Allein seine bloße Präsenz machte mich wahnsinnig.

Manchmal ging ich hinaus in den Wald oder auf das Feld. Ich lief mit den Stöpseln in den Ohren herum und hörte Musik von ZZ Top oder Metallica.

7.

Mit 18 und meinem Abi in der Tasche war ich in der Lage, den nächsten Schritt in der Kette meiner Planungen abzuhaken. Am Tag der Zeugnisvergabe ging ich nach Hause – mit etwas Stolz in der Brust – öffnete die Tür, sah meinen Vater am Tisch sitzen und knallte ihm das Dokument vor die Nase. Er sah es an, mit großen, müden Augen, zog die Stirn kraus und überflog die Noten.

Er sagte zuerst nichts.

Nicht, dass ich das erwartet hätte. Ich weiß nicht mal, wieso ich es ihm gezeigt habe. Mir war klar, dass er sich nicht dafür interessierte – das hatte er noch nie getan –, aber ich legte es ihm trotzdem vor. Vielleicht um das Gefühl der Genugtuung zu beruhigen, das ich empfunden hatte, als mein Name unter den Besten der Schule aufgetaucht war. Um meinem Vater zu zeigen, dass er unrecht hatte, dass ich doch besser war, als er dachte.

Er nahm das Dokument und warf es mir entgegen.

Dann stand er auf, rülpste und schritt zum Kühlschrank. »Was willst du jetzt hören?«, fragte er mich. Er öffnete den Schrank und inspizierte die wenigen Flaschen. Ich musterte ihn düster. Ein Gedanke kam mir in den Sinn: Wenn ich jetzt den Kerzenhalter nehmen und ihn meinem Vater über den Kopf donnerte, würde niemand sein Verscheiden bemerken. Seine Eltern – meine Großeltern – waren lange tot und er war nie so eng mit jemandem befreundet gewesen, dass diese Person angerufen und gefragt hätte: »Hey Larry, wie geht es deinem Dad, ist alles klar bei der ollen Schraubenmutter?« Das gab es nicht. Also wäre es nicht weiter aufgefallen.

Natürlich tat ich es nicht. In einem Traum sehe ich mich aber noch hinter ihm stehen, das Zeugnis in der Hand, wie ich den Kerzenhalter anstarre: Ich nehme ihn, hebe ihn über den Kopf und haue ihn meinem Vater so fest auf das Haupt, dass er krächzt und leblos zu Boden sinkt.

Dann analysiere ich meine Gefühle: Was denke ich, wie fühle ich mich, geht es mir gut?

Jedes Mal stelle ich fest, dass es mir sogar besser geht.

Ich habe keine Schuldgefühle, keine Scheu oder Angst. Sie glauben vielleicht, ich wäre nicht ganz normal. Aber denken Sie, was Sie wollen, Sie haben nicht erlebt, was ich erlebt habe. Dieser Mann war ein Monster. Ein Dreckstück.

Ich tat also nichts, sondern verharrte regungslos, das Dokument in den Händen. »Eigentlich nichts«, antwortete ich aufrichtig. »Ich bin jetzt mit der Schule fertig.«

Ich kehrte ihm den Rücken zu und ging die Stufen hinauf, da fuhr er herum, schleuderte die angebrochene Sektflasche im hohen Bogen durch die Wohnung und ließ sie mit einem lauten Krachen über mir gegen die Wand prallen. Ein Hagel an Scherben und Glas ging über mir nieder. Ich sank auf die Knie, die Hände über dem Kopf, und versuchte, mein Gesicht zu schützen. Die gelbe Flüssigkeit tropfte mir in die Haare.

Ich blickte zu meinem Vater.

Ich war vollkommen aufgelöst.

Er stand da, die Hände zu Fäusten geballt, und sah mich hasserfüllt an. »Hältst du dich für etwas Besseres?«, fragte er. Er kam auf mich zu. Ich bereitete mich vor, in mein Zimmer zu flüchten und die Tür abzuschließen, jedoch blieb er am Tisch stehen und kam nicht näher. »Dass du besser bist als ich?«

Das bin ich, dachte ich, aber ich sagte es nicht. Warum auch? Am Ende wäre er auf mich losgegangen, und darauf hatte ich keine Lust. Ich schwieg, stand da und starrte ihn einfach nur an. Ich genoss das Gefühl der Abneigung, das durch meinen Körper zirkulierte. Es war elektrisierend.

Mein Vater schnaufte. »Du bist genau wie deine Mutter. Zu nichts zu gebrauchen.« Dann drehte er sich um und schritt zurück zum Kühlschrank.

Ich sah ihn an und zeigte ihm den Stinkefinger. Es tat gut. Echt praktisch, dass irgendwer dieses Zeichen erfunden hat. Darin steckt so viel Bedeutung, dass es mehrere gut formulierte Sätze ersetzt. Jeder weiß, was gemeint ist, und jeder kann etwas damit anfangen.

Am Abend setzte ich mich vor meinen PC und ging die Details durch, die ich zusammengetragen hatte, um meinen Plan in die Tat umzusetzen. Ich tätigte ein paar Anrufe, prüfte die nächste Bahnstrecke und packte meine Reisetasche.

Ich tat alles rein, was ich brauchte, und noch ein bisschen mehr. Mein Gedanke war, dass ich so viel wie möglich mitnehmen musste, denn ich beabsichtigte, nicht zurückzukehren.

Gegen 23 Uhr trat ich aus dem Zimmer und schleppte den Koffer hinunter.

Mein Vater saß am Tisch und schlief. Die Deckenleuchte brannte und aus dem Hahn tropfte Wasser. Er lag mit dem Kopf auf dem Tisch. Den rechten Arm nach unten gereckt, am Hals einer leeren Wodkaflasche. Zwei weitere lagen zu seinen Füßen.

Er schnarchte laut. Ich sah ihn an, ein letztes Mal, und prägte mir dieses Bild ein. Das war mein Vater. Der Mensch, dem ich neben meiner Mutter am meisten zu vertrauen hatte.

Dann ging ich hinaus in die kühle Abendluft des endenden Tages. Es war frisch. Die Wolken standen am Horizont und durch das matte Blau schlängelten sich die Muster aus schwarzen und grauen Farben, die wie Schatten zwischen den Häusern und Mauern hervorstachen.

8.

Ich war froh, dass mein Koffer Rollen hatte. Am Bahnhof setzte ich mich auf eine Bank und wartete.

Ich war nicht müde, auch wenn ich erschöpft war. Die Aufregung dominierte und ich empfand ein Gefühl von Umtriebigkeit.

Ich war schon oft allein unterwegs gewesen – besonders nach dem Tod meiner Mutter –, aber so etwas wie diese Reise ohne Wiederkehr hatte ich noch nie gemacht.

Der Zug fuhr um 23:34 Uhr am Bahnhof West ein und steuerte mit direktem Ziel zum Hauptbahnhof in der Mitte der Stadt. Ich war der Einzige, der einstieg. Der Zug war nicht voll. In dem Abteil, das ich betrat, saßen drei Personen verteilt auf ihren Plätzen. Der eine las, die andere hörte Musik und ein Obdachloser starrte betrübt aus dem Fenster und betrachtete die eindringliche Schönheit der nebligen Nacht.

Ich setzte mich in eine freie Sitzreihe, steckte meine Kopfhörer ein und überdachte das weitere Vorgehen.

Meine Route war in zwei Abschnitte unterteilt. Zuerst wollte ich vom Hauptbahnhof in Fulda umsteigen und Richtung Frankfurt fahren, wo ich bleiben und übernachten würde. Am Morgen würde ich dann weiter nach Mannheim fahren.