3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

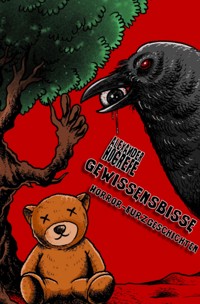

Sie sind mutig? Während andere Panik haben, bleiben Sie besonnen? Gut! – Dann werden Sie diese Sammlung zu Ende lesen. Für die anderen gilt: Lassen Sie es lieber! Tun Sie alles, nur lesen Sie nicht dieses Buch! Es könnte Ihnen Angst machen! Geschickt verwebt Alexander Hogrefe modernen Horror mit mystischen Kniffen: makaber, gruselig und immer spannend. In seiner ersten Kurzgeschichtensammlung fliegen die Fetzen. Von Dämonen bis zu tödlichen Vögeln gibt es darüber hinaus Antworten auf drängende politische Fragen unserer Zeit. Zahlt sich eine gute Tat immer aus? Und was ist, wenn der Glaube der anderen den eigenen Untergang herbeiführt? Lassen Sie sich ein Schnäppchen auch nicht entgehen? Und wie gehen Sie mit neu erworbenen Kuscheltieren um? Das und vieles mehr erwartet Sie in dieser Sammlung. Machen Sie sich bereit für eine Prise literarischen Wahnsinn. Und immer daran denken: Sie wurden gewarnt!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Ähnliche

Gewissensbisse

Buchbeschreibung:

Sie sind mutig? Während andere Panik haben, bleiben Sie besonnen? Gut! – Dann werden Sie diese Sammlung zu Ende lesen. Für die anderen gilt: Lassen Sie es lieber! Tun Sie alles, nur lesen Sie nicht dieses Buch! Es könnte Ihnen Angst machen!

Geschickt verwebt Alexander Hogrefe modernen Horror mit mystischen Kniffen: makaber, gruselig und immer spannend. In seiner ersten Kurzgeschichtensammlung fliegen die Fetzen. Von Dämonen bis zu tödlichen Vögeln gibt es darüber hinaus Antworten auf drängende politische Fragen unserer Zeit. Zahlt sich eine gute Tat immer aus? Und was ist, wenn der Glaube der anderen den eigenen Untergang herbeiführt? Lassen Sie sich ein Schnäppchen auch nicht entgehen? Und wie gehen Sie mit neu erworbenen Kuscheltieren um? Das und vieles mehr erwartet Sie in dieser Sammlung. Machen Sie sich bereit für eine Prise literarischen Wahnsinn. Und immer daran denken: Sie wurden gewarnt!

Über den Autor:

Alexander Hogrefe, Jahrgang 1995, begeistert sich schon lange für Mythologien aller Art. Mit 15 entdeckte er seine Leidenschaft für das Schreiben und begann seine ersten Versuche im High-Fantasy-Bereich, bevor er zum Horrorgenre wechselte. Seitdem hat er mehrere Romane auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Seine Bücher behandeln häufig Phänomene menschlichen Scheiterns, insbesondere in der Konfrontation mit dem Übernatürlichen. Horror, ist der Autor überzeugt, kann dabei wesentlich näher an der Wirklichkeit dran sein, als diesem Genre gemeinhin unterstellt wird.

Derzeit lebt und arbeitet er in Rheinland-Pfalz.

© Alexander Hogrefe – alle Rechte vorbehalten.

Die Charaktere und Ereignisse, die in diesem Buch dargestellt werden, sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen, lebend oder tot, ist zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt.

Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf andere Weise übertragen werden.

Cover: fiverr.com/aslambokrit

Autorenporträt: Uschi Schmidt Fotografie

Korrektorat und Lektorat: anon.

www.alexanderhogrefe.de

Dieses Buch ist Bestandteil der zweiten Veröffentlichungsphase:

Wo Licht ist, ist auch Schatten!

Inhaltsverzeichnis

Lagerfeuer: Die menschenfressenden Vögel

Lagerfeuer: Der Fährmann

Zwei Angler

Mandarinenfleisch

Die freundliche Autofahrerin

Pflegenotstand in Deutschland einfach erklärt

Glassplitter

Betriebsanleitung für Kuscheltiere

Magie hat ihren Preis

Der Hund im Auto

Die aufsässige Verkäuferin

Glaube

Dämonengericht

Liebe

Johanna

Ein Schritt zu viel

Hans Zahn

Mozarts letztes Gespräch

Doppelgänger-Keks

Gewissensbisse

Festmahl

Liebe Leserinnen und Leser,

Lagerfeuer: Die menschenfressenden Vögel

Kann man Fremden trauen?

Patrick, Richard, Susanne und Viktor sollten Feuerholz holen. Die Temperatur in dem Wald, den sie für ihre Übernachtung ausgesucht hatten, war schwellend und nach und nach setzte die Nacht ein.

Engagiert saß Jenny an der gemeinsamen Feuerstelle und versuchte, ein Feuer zu entfachen. Die Stelle bestand aus einem losen Steinkreis, in dem die verkohlten Reste bereits verbrannter Holzzweige lagen.

Seufzend holte sie ihr Feuerzeug aus der Hosentasche und knipste es an. Die dünne Flamme flackerte in einer sanft aufkommenden Windböe auf und verlosch abrupt wieder. »Verdammt.« Sie machte es erneut an.

»Brauchst du Hilfe?«, kam es aus dem Gebäude hinter ihr, in dem sie für diesen kurzen Trip übernachteten. Es handelte sich um eine Steinkonstruktion mit stabilen Wänden und einem Vordach, das mit Säulen gestützt wurde. Die Fenster bestanden aus massivem Glas, es gab einen dunklen Keller, eine Küche, ein Wohnzimmer und ein großes Schlafzimmer, in dem die Betten standen.

»Nein.« Jenny fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. Es war so heiß, dass sie sich wunderte, warum das Holz nicht einfach von selbst anging.

»Sieht aber so aus, als würdest du es nicht hinkriegen.«

Jenny drehte sich um und sah Peter, der ihr zulächelte.

»Entschuldige, aber ich werde doch wohl ein Stück Papier anmachen können! Ist ja nicht so, als bräuchte man dafür eine Ausbildung!«, zischte Jenny.

Peter trug ein Tanktop und hielt ein Bündel Decken unter den Armen, die er aus dem nahe geparkten Truck geholt hatte.

Verärgert wandte sich Jenny wieder ab und machte das Feuerzeug an. Als es brannte, bewegte sie die Flamme zu einigen Papierfetzen vor sich, die innerhalb des Steinrings auslagen und die sogleich Feuer fingen.

Zufrieden lächelte Jenny.

»Buh!«, machte es plötzlich hinter ihr, sodass Jenny einen panischen Schrei von sich gab. Schnell fuhr sie herum und sah Peter, der lachend von ihr zurücktrat. »Du Mistkerl!«, rief Jenny, holte aus und versuchte, Peter zu schlagen, aber Peter wich ihr geschickt aus.

»Hey, sei mal nicht so launisch«, sagte er. »Was kann ich denn dafür, wenn du so schreckhaft bist?«

»Du dämlicher Idiot.« Jenny schüttelte den Kopf. Grinsend setzte sich Peter in die Nähe auf einen gefällten Baumstamm und zog eine Packung Zigaretten aus der Hosentasche. »Auch eine?«, fragte er, während er sich eine ansteckte.

»Äh, nein! Du weißt, dass ich nicht rauche. Und du weißt auch, dass Rauchen schädlich ist.«

Peter nahm einen tiefen Zug an der Zigarette. »Ja, ja, vieles ist schädlich und man lebt nur einmal.«

»Und du stinkst!«, fügte Jenny an.

Peter lächelte. »Möchtest du mich denn dann sauber machen?«

Angewidert schüttelte Jenny den Kopf. Nicht lange danach kehrte der Rest der Gruppe zurück. Sie redeten ausgiebig miteinander und hielten Bündel von Ästen und Zweigen, die sie neben der Feuerstelle auf dem Boden platzierten. Damit würden sie das Feuer auf lange Zeit aufrechterhalten können, und das war auch notwendig, denn schließlich setzte die Nacht ein. Die Schatten wurden dichter, und umso froher waren sie, dass es ein warmes, helles Feuer gab, das die meiste Dunkelheit aus ihrer Nähe vertrieb.

***

In der Düsternis der Nacht verursachten die hohen Bäume des Waldes lange Schatten. Gut gelaunt saßen sie alle um die leuchtende Feuerstelle herum und hielten ihre Stöcke mit Marshmallows in die heißen Flammen. Drei Bierkästen standen in der Nähe der Baumstämme, auf denen sie saßen. Viktor hatte einen Joint dabei und bot jedem an, zu ziehen. Susanne und Richard knutschten miteinander, was Patrick laufend kommentierte, und Peter stand irgendwo hinter einem Baum und pinkelte.

Als er zurückkam, steckte er sich noch eine Zigarette an.

»Wirklich?«, beschwerte sich Jenny, als sie Peter dabei beobachtete, »morgen wirst du dich dafür schämen.«

Peter verdrehte die Augen. »Nicht, wenn wir zusammen aufwachen.«

Richard griff nach Susannes Mund und schob ihr seine Zunge hinein. Daraufhin ächzten die anderen.

»Ihr seid widerlich.« Jenny nahm ihren Stock zu sich, an den sie ein Marshmallow gesteckt hatte. Er war jetzt leicht bräunlich geworden.

»Will jemand vielleicht ein Lied singen?« Patrick griff hinter sich und brachte eine kleine Gitarre zum Vorschein. »Ich bin nämlich froh, dass ihr alle hier seid. Ich meine, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, richtig?«

»Halts Maul und fang einfach an zu spielen!«, rief Peter, die brennende Zigarette zwischen den Fingern.

»Okay.« Patrick begann auf der Gitarre zu klimpern. Dabei summte er eine schräge Melodie, die allerdings so anziehend war, dass irgendwann alle mitsummten, ihre Flaschen hoben, lachten, sangen und sich freuten.

Bis ein Geräusch zu hören war.

Sofort hielten sie inne und Patrick senkte die Gitarre.

»Was war das?«, flüsterte Jenny und sah sich um. Dann machte sie große Augen und streckte einen Arm aus. »Dort!«

Die anderen wandten die Köpfe in die gewiesene Richtung.

Ein Stück entfernt, zwischen den Bäumen, war der Umriss eines Menschen zu sehen …

***

Ein Mann näherte sich ihnen.

Er trug einen Rucksack auf dem Rücken und ein kurzärmliges, blaues Hemd. Auf dem Kopf hatte er einen Schlapphut. Seine Waden waren trainiert und sein Gürtel spannte unterhalb des größeren Bauches. »Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich hatte nicht damit gerechnet, jemanden hier anzutreffen.« Mit knappem Abstand zu ihnen blieb er stehen und begann zu winken.

»W-wer sind Sie?«, fragte Jenny unsicher.

»Ich bin ein Wanderer. Mein Name ist Christian Mortel und ich bin hin und wieder an dieser Stelle unterwegs. Früher war hier mal öfter was los, aber über die Jahre wurde es … weniger.« Er lächelte wieder. Aha, dachte Jenny.

»Willst du dich nicht kurz hinsetzen?«, fragte Peter großzügig.

Christian nickte. »Nun, ein kleines Päuschen wäre sicherlich nicht schlecht, falls ihr nichts dagegen habt?« Er blickte in die Runde. Niemand sagte etwas. Also kam Christian näher heran, zog seinen Rucksack ab und stellte ihn zwischen seine Beine auf den Boden. Dann setzte er sich hin. »Hm, Marshmallows, als Kind hatte ich die auch oft.«

»Willst du einen?« Patrick griff nach der geöffneten Packung neben ihm. Ein paar waren noch drin. »Anscheinend bist du ja doch kein Geist, Mann! Wir haben uns echt erschreckt!«

Christian winkte ab. »Nein danke, ich muss auf meine Linie achten. Aber nett von euch. Erzählt mal, wer seid ihr und was macht ihr hier so?«

»Wir sind Kollegen«, begann Peter und zog wieder an seiner Zigarette. »Wir kennen uns aus der Uni.« Er deutete abwechselnd von einem zum anderen.

Christians Augen leuchteten. »Ich verstehe, also eine echte Freundschaft. Sehr interessant. Freundschaften sind wichtig. Man weiß nie, wann man mal selbst auf Hilfe angewiesen ist.«

Darauf sagte keiner etwas.

»Wo gehst du denn hin?«, fragte Patrick schließlich.

Christian lächelte ihm zu. »Ich bin zu dem Ort unterwegs, von dem ich glaube, dass er der richtige ist. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich dort ankomme.«

Peter zog an seiner Zigarette. »Klingt nach einer langen Reise.«

Christian nickte. »Ist es auch. So … Ich denke mal, dass ich jetzt doch wieder weiterziehe. Es ist spät und ich habe noch ein Stück vor mir.« Er stand auf und zog seinen Rucksack auf. »Denkt daran, die Nacht über die Fenster zuzulassen. Das ist wichtig wegen der Vögel.« Christian nickte ihnen zu und schritt dann davon.

Peter hustete. »Hä, was meinst du? Welche Vögel denn?«

Daraufhin blieb Christian stehen und drehte sich wieder zu ihnen um. »Na, die menschenfressenden Vögel«, sagte er achselzuckend, »die leben hier ganz in der Nähe. Und passt man nicht auf, dann schlüpfen sie durch die Fenster herein und nagen einen bis auf die Knochen ab.«

Das Feuer knisterte. Ein leichter Wind kam auf.

Dann begannen Susanne und Richard zu lachen.

Christian zuckte die Achseln, hob eine Hand und ging weiter.

»Hey, warte!« Peter winkte ihm zu und Christian drehte sich erneut um. »W-was meinst du damit? Das hast du dir doch nur ausgedacht, oder?«

Christian seufzte. Dann kam er ein paar Schritte näher heran. »Das ist keine Erfindung. Die Vögel gibt es wirklich. Ich weiß es, denn ich habe sie gesehen. Ein großer Schwarm und immer auf der Suche nach gekippten Fenstern, durch die sie hereinfliegen können, um zu fressen. Deshalb ist dieses Haus auch so gefährlich.«

»Das ist Unsinn!«, bellte Patrick. »Warum sollten die Vögel denn durch Fenster kommen?«

»Weil sie es nicht anders kennen«, erklärte Christian. »Es heißt, dass die Vögel ein Zusammenschluss von ausgebrochenen Vögeln sind, die aus Zoos und privaten Haushalten entkommen konnten. Eben durch die Fenster. Und wie sie hinauskamen, so gehen sie wieder hinein.«

»Das klingt ziemlich bescheuert«, sagte Viktor. Er nahm das Marshmallow von seinem Stock und betrachtete ihn unzufrieden.

»Ich habe nie mit ihnen gesprochen«, sagte Christian. »Habe ich auch nicht vor. Sie tauchen hier und da mal auf und verhalten sich friedlich, aber nachts, wenn sie ein gekipptes Fenster entdecken, dann greifen sie an und sie sind schlau. Man muss wirklich aufpassen. Ich kenne den Fall von einem Ehepaar, das vor euch hier übernachtet hat. Wollt ihr, dass ich es euch erzähle?«

»Nein!«, rief Jenny. »Bitte nicht!« »Doch«, sagte Peter. »Ich bestehe darauf.«

»Also gut«, begann Christian und kratzte sich an der Stirn. »Es ist gar nicht so lange her. Ich war auf einer neuen Wanderstrecke unterwegs und habe mich in dieser Gegend verirrt. Es sah genauso aus wie jetzt. Hier die Feuerstelle, dort die Bäume und hinter uns das Haus. Ja … das schöne Waldhaus, obwohl es nicht mehr so schön ist, nicht wahr? Das Haus war lange vor den Vögeln da, aber die Vögel haben es praktisch übernommen. Deshalb ist es fast immer leer. Und die, die es nicht besser wissen, kommen her, um hier eine Nacht zu verbringen – oft ist es ihre letzte. So auch von diesem Ehepaar. Sie haben sich vermutlich nichts gedacht, als sie hier ankamen. Ein romantisches Tête-à-Tête. Heimlich, im Wald. Ohne andere Menschen. Wer würde dazu schon Nein sagen? Natürlich haben sie in der Nacht ein Fenster offen gelassen, um frische Luft zu kriegen. Immerhin ist es warm hier. Aber als sie sich schlafen legten, kamen die Vögel. Zuerst einer, dann mehrere. Das ist ihre Taktik. Sie schicken einen vor, um zu schauen, wie viele da sind und um weitere Fenster zu öffnen. Wie gesagt, sie sind schlau.

Jedenfalls war ich an diesem Morgen früh auf den Beinen. Ich lief durch den Wald und kam zu diesem Haus. Ich wunderte mich, dass die Fenster offen standen, und ging hinein. Die Tür war nicht abgeschlossen. Drinnen roch es nach Fleisch und Blut. Die Wände schienen diesen Gestank förmlich auszuscheiden, es war fürchterlich, und ja … da war sie dann …« »Sie?«, fragte Patrick.

»Ja, sie. Die Ehefrau. Im Schlafzimmer konnte ich es mit eigenen Augen sehen. Überall nur offene Fenster. Der Mann lag auf dem Boden, abgenagt und halb eingewickelt in Decken, die blutig waren. Die Frau aber lehnte an der Wand. Ihr fehlten beide Augen und sie versuchte, nach meinen Schritten zu lauschen. Als ich sie sah, musste ich mich übergeben. Sie war nackt, müsst ihr wissen, und was von ihr übrig war, sah aus, als wäre sie in eine Hackfleischmaschine gefallen. Sie rief nach Hilfe. Nicht wie ein Schwimmer, der in einen Strudel geraten ist, sondern wie ein Mädchen, dem man die Kehle durchschneidet.« Christian bildete mit beiden Händen ein Rohr vor seinem Mund. »Hilfe. Hiiiilfe … Dann ist sie gestorben und ich habe mich erneut übergeben. Am Ende schloss ich die Fenster und habe die Beamten alarmiert. Als ich an diesem Tag weiterzog, habe ich sie dann gesehen. Die Vögel. Ein Schwarm, ganz in der Nähe, wie ein Miasma. Es waren Hunderte und sie stritten sich untereinander.«

»Warum?«, fragte Susanne.

Christian sah sie an. »Sie stritten sich um die Augen der Ehefrau. Ein Vogel hielt sie im Schnabel und die anderen haben versucht, sie ihm abzunehmen. Es war grauenhaft. Daraufhin ging ich in die andere Richtung und war froh, als das Schlagen der Flügel und ihre Rufe nicht mehr zu hören waren. Seitdem komme ich öfters hierher, um Reisende zu warnen. Also denkt daran ...« Christian nickte ihnen zu. »Macht keine Fenster auf! Das ist besser. Viel Glück euch.« Lächelnd wandte er sich ab und ging davon.

»Aber es ist verdammt heiß in der Nacht«, rief Peter ihm nach.

Christian hob eine Hand, ging aber weiter. »Es ist immer heiß hier«, rief er noch, ohne sich umzudrehen. »Das ist ja das Hinterhältige.« Dann verschwand er zwischen den Bäumen.

***

Jenny traf ein Kissen im Gesicht und sie ließ ihr Buch fallen. »Hey.« Wütend packte sie das Kissen und warf es zu Peter, der es wieder auffing. »Upsi«, meinte Peter. Er holte aus und warf es stattdessen Richard gegen den Rücken, der mit Susanne in einem der sechs Betten lag, und der das Kissen mit einem Bein von sich weg trat, als würde es ihn nicht weiter interessieren.

Gerade befanden sie sich im Schlafzimmer des Hauses, dem zweiten Raum, der über einen knappen Gang mit dem Eingangsbereich verbunden war.

»Ich bin müde, können wir vielleicht schlafen?«, fragte Jenny, den Kopf jetzt auf einen Arm gestützt. Das Buch, das sie hatte lesen wollen und von dem sie gerade mal zwei Seiten überflogen hatte, hatte sie neben ihr Bett auf den Boden gelegt. Bei dem Krach, den die anderen machten, konnte sie sich ohnehin nicht konzentrieren.

»Nein«, riefen Patrick, Peter und Richard gleichzeitig und bewarfen sie mit weiteren Kissen. Schützend hob Jenny ihre Arme vor das Gesicht, während die Kissen auf ihr niedergingen. »Wir haben schon fast drei Uhr«, zischte Jenny, »ich bin müde.«

Viktor nickte. »Ich will auch schlafen.«

»Mann, ihr seid Spielverderber«, sagte Peter.

»Morgen könnt ihr doch beim See ein Nickerchen machen?«, meinte Patrick. Er lag oberkörperfrei im Bett und hatte die Arme hinter den Kopf geschlagen, sodass jedes lange Haar seiner Achseln sichtbar war.

»Aber wir wollen jetzt schlafen!«, rief Jenny. Ihr Blick fiel dabei auf Susanne, die mit Richard knutschte. »Also wenn die heute Nacht Sex haben, dann penne ich woanders«, sagte Peter.

»Sex würde dir mal guttun«, erwiderte Richard.

»Mistkerl!« Peter warf ein Kissen nach ihm.

Jenny verdrehte die Augen und legte sich auf die Seite. »Es wird Zeit zu schlafen, Leute.«

Ausatmend ließ sich Peter auf sein Bett sinken.

»Lasst uns morgen wüten«, fügte Jenny an. »Aber für heute ist es genug.«

»Okay, aber nur, weil ihr es seid«, meinte Peter.

»Bläst du mir dafür später einen?«, fragte Patrick.

Jenny verzog das Gesicht. »Du bist unmöglich.« Sie legte sich wieder auf den Rücken und zog die Decke bis zum Hals hoch. Dann fiel ihr noch etwas ein, etwas Wichtiges, und sie erhob sich aus ihrem Bett.

»Was machst du?«, fragte Peter, als Jenny aufstand.

»Ich mache noch die Fenster zu«, antwortete Jenny.

»Was?«, prustete Peter los. »Lass das, es ist affig heiß hier drin. Ich kriege kaum Luft.«

Jenny sah ihn an. »Hast du nicht gehört, was Christian gesagt hat? Die Vögel kommen sonst rein.«

Peter lachte. »Du glaubst das auch noch. Ich fasse es nicht.«

»Ich meine nur, dass wir die Fenster eigentlich auch zumachen können. Es ist draußen nicht kälter als drinnen, oder?«

»Passt bloß auf, sonst kommt noch ein Vogel und frisst euch«, äffte Patrick Christian nach.

Jenny seufzte. »Kommt schon, lasst sie zu. Tut es mir zuliebe, okay? Ich halte dann morgen auch bei fast allem die Klappe.«

»Jenny, das war bloß eine Geschichte. Nichts davon ist wahr«, sagte Peter.

»Vielleicht, aber findet ihr es nicht auch unheimlich, dass wir hier auf den Betten liegen, in denen vermutlich Tote schliefen?«, fragte Jenny und zeigte um sich. »Und an welcher Wand lehnte diese namenlose Ehefrau?«

»Das ist Quatsch«, sagte Peter, »erstens, wenn es diese Vögel tatsächlich gäbe, wieso kommt es, dass sie noch niemand erforscht hat? So ein Schwarm kann doch nicht einfach aus dem Nichts auftauchen. Zweitens: Wer hat hier sauber gemacht, wenn alles voller Blut war? Ich dachte, die Hütte ist verlassen?« Peter machte ein vielsagendes Gesicht.

»Vielleicht ja dieser Christian selbst?«, schlug Viktor vor. »Vielleicht aber auch niemand, weil eben nichts passiert ist«, erwiderte Peter.

»Herrgott, dann lass sie halt die Fenster zumachen«, rief Susanne unter Richard. »Ich kann das Gerede nicht mehr ertragen. Jenny, mach sie zu und gut ist.«

Peter grunzte. Zufrieden eilte Jenny durch den Raum und machte die Fenster zu. Die Fenster im Eingangsbereich des Hauses waren bereits geschlossen und die Eingangstür verriegelt, darauf hatte Jenny höchstselbst geachtet.

Als sie fertig war, stieg sie zurück in ihr Bett und nach und nach machten sie die Lichter aus.

»Ich seid Schweine«, sage Peter, als es dunkel war.

»Und du bist hässlich«, bemerkte Susanne.

Jenny schloss die Augen.

***

Dog, Dog, Dog.

Jenny öffnete die Augen und sah sich um. Ihr fiel gleich auf, dass die anderen friedlich schliefen und ganz offensichtlich nicht von diesem Geräusch geweckt worden waren.

Schnell setzte sie sich auf und ließ ihren Blick durch den kleinen Raum schweifen. Über die Betten hinweg zu dem türlosen Gang gegenüber, der in den Eingangsbereich führte, und von dort weiter zu … Zu ihrem Entsetzen stellte sie fest, dass rechts ein Fenster gekippt war.

Dieser verdammte Idiot, dachte Jenny aufgeregt, als ihre Gedanken anfingen, Tango zu tanzen. Peter ist wohl aufgestanden, als ich geschlafen habe, und hat das Fenster geöffnet.Dieser Narr!

Zügig stand sie auf, trat vor das Fenster und machte es zu, als wieder ein Geräusch zu hören war: Dog, Dog, Dog.

Erneut sah sich Jenny um.

Der Laut war nicht aus diesem Schlafzimmer gekommen, sondern wohl aus dem Eingangsbereich, dachte sie. Aber was war das? Etwa die Vögel?

Bei dem Gedanken überkam sie eine Gänsehaut.

Die Vögel sind gekommen und sie öffnen die Fenster! Jenny schluckte.

Vorsichtig schritt sie zu dem schmalen Gang, der dieses Zimmer mit dem Eingangsbereich verband. Am Rand des Ganges blieb sie stehen und kniff die Augen zusammen. Angestrengt versuchte sie, etwas auf die Distanz zu erkennen, aber der Eingangsbereich wirkte lediglich düster und verlassen. Jenny wollte sich gerade wieder abwenden, als sie einen Schatten wahrnahm.

Erschrocken presste sie sich eine Hand auf den Mund.

Dieser Schatten hatte sich von der einen Seite des Eingangsbereichs zur anderen bewegt und war dann wieder verschwunden, als hätte sie sich das nur eingebildet?

War das etwa ein Vogel?

Behutsam ging Jenny voran und erreichte kurz darauf den Eingangsbereich. Gleich links befand sich ein altes Sofa. Die Eingangstür gegenüber war geschlossen und rechts … Jenny klappte der Mund auf … An einem der großen Fenster flog ein Vogel herum und hackte mit dem Schnabel nach dem seitlichen Fenstergriff.

»Nein!« Ruckartig eilte Jenny zu dem Fenster vor und drückte den Griff hinunter, bevor der Vogel das Fenster öffnen konnte.

Anschließend drehte sie sich um.

Der Vogel, ein Rabe, flog jetzt mit ihr auf Augenhöhe, sein kleiner Kopf zuckte hin und her und der kontinuierliche Flügelschlag verursachte einen leichten Luftzug, der Jenny an der Nase kitzelte.

Abwehrend wischte Jenny mit einem Arm durch die Luft und der Rabe wich ihr aus. »Verschwinde!«, zischte sie den Raben an. Dabei fiel ihr auf, dass die Fenster gegenüber bereits offen standen.

Ob der Rabe sie selbst geöffnet hatte? Aber das konnte doch nicht sein!

Panisch rannte Jenny los und als sie die andere Seite erreichte, schloss sie die Fenster eins nach dem anderen und drehte sich dann wieder um.

Neeein … Der Rabe hatte das erste Fenster wieder geöffnet und starrte sie durchdringend an, als würde er ihre Reaktion überprüfen wollen.

»Okay«, flüsterte Jenny wütend. »Dann eben auf die harte Tour.« Sie packte ein Kissen von dem Sofa rechts und näherte sich damit dem Raben. »Du Untier, du …!« Entschieden schlug sie mit dem Kissen zu, einmal, noch mal, aber der Rabe wich ihr jedes Mal aus.

»Mist!« Jenny warf ihm das Kissen entgegen, aber es flog lediglich durch die Luft und landete trefferlos in der hinteren Ecke des Raumes. »Ach, komm schon!« Verzweifelt versuchte Jenny mit beiden Händen nach dem Raben zu greifen. Es kam ihr nicht wie die beste Idee vor, aber immer noch ratsamer, als den Raben einfach weitermachen zu lassen. Doch der Rabe war flink.

Mit angelegten Flügeln flog er zwischen ihren Beinen hindurch und verschwand plötzlich aus ihrem Blickfeld.

»Du kleines ...« Jenny fuhr herum.

Plötzlich flog der Rabe wie ein Pfeil auf sie zu und rammte ihr seinen spitzen Schnabel in die linke Schulter.

Jenny stöhnte und kippte auf den Boden, während ein heißer Schmerz durch ihre Schulter raste. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie der Rabe erneut auf sie herabfuhr und diesmal auf ihr Gesicht zielte.

Oh nein!

Im letzten Moment duckte Jenny sich weg und der Rabe sauste scharf an ihr vorbei.

»Du ...« Zitternd blickte Jenny auf ihre rechte Hand, mit der sie ihre Schulter bedeckt hatte. An ihr war jetzt Blut dran, nicht viel, aber etwas.

Schwankend stand sie auf, bewegte sich rückwärts und griff das Kissen, das sie in die Ecke des Raumes geworfen hatte. »Du dämliches Vieh!« Von vorne sah sie wieder den Vogel herankommen. Dieses Tier schien entschlossen zu sein, ihr wehzutun. »Na warte!« Jenny holte mit dem Kissen aus und zählte die Sekunden ab, eine, noch eine, dann schlug sie zu …

Sie traf den Raben mit dem Kissen an der Seite.

Krächzend flog der Vogel gegen die seitliche Wand, schlug hörbar dagegen und segelte von dort dann auf den Boden hinunter, wo er regungslos liegen blieb. »Ha! Hab ich dich, du kleines Monster!« Jenny eilte zu ihm. »Jenny?«, hörte sie unvermittelt und fuhr herum.

Im Zugang Richtung Schlafzimmer stand wie aus dem Nichts Peter und sah sie verschlafen an.

»Peter? W-was machst du denn hier?«, zischte Jenny verwirrt.

»Ich habe dich gehört, du Schreihals. Was machst du hier?« Ungehalten presste sich Peter die Fäuste in die Taille.

»I-ich ...« Jenny sah zu dem Vogel, aber der Vogel war nicht mehr da. Hastig blickte sie sich um. An der Tür vorbei, über die Stühle, das Sofa, aber der Rabe war verschwunden. »Der Rabe … er … er ist weg.«

»Welcher Rabe denn?« Peter kam auf sie zu.

»D-da war einer. Ich habe ihn gesehen. Ein großer Rabe. E-er hat mich angegriffen und er hat versucht, die Fenster zu öffnen. Er –«

»Jenny!« Peter schüttelte den Kopf. »Bitte, lass das. Du hast schlecht geträumt und das ist völlig normal nach so einer Geschichte. Jetzt vergiss es aber und komm zurück ins Bett.«

»E-er hat mich verletzt, Peter«, sagte Jenny. »Siehst du, genau da.« Sie zeigte auf das kleine Loch an ihrer Schulter.

Peter zog die Augen zu Schlitzen. »Vermutlich bist du da nur hingefallen?« Er zuckte die Achseln. »Schlimmer geht immer.«

»Nein, ich habe –«

»Jenny. Lass es einfach. Und komm jetzt. Wir müssen schlafen.« Peter legte ihr eine Hand auf den rechten Arm und führte sie Richtung Gang. Jenny folgte ihm, als sie aus den Augenwinkeln die Bewegung von Flügeln in der oberen rechten Raumecke wahrnahm.

»Da!« Sie blieb stehen und zeigte in die Ecke. »Da ist er, siehst du ihn?«

Peter blickte in die Ecke und schüttelte den Kopf. »Nein, da ist nichts, Jenny. Das ist nur ein Schatten, mehr nicht.«

Jenny starrte zu der Stelle, wo sie gerade noch Flügel vermutet hatte. Aber bis auf Holz und Stein war dort nichts zu sehen. »Nein, d-das waren Flügel. I-ich weiß es.« Frustriert hörte Jenny, wie ihr Herzschlag beschleunigte. Der Rabe war da gewesen, dachte sie … Garantiert!

»Hier ist nichts«, sagte Peter, »sonst würde ich es dir doch sagen, komm jetzt. Die Fenster sind zu und alles ist gut.«

Gemeinsam schritten sie ins Schlafzimmer zurück, wo die anderen weiterhin friedlich schnarchten. Peter legte sich in sein Bett, drehte sich auf die Seite und atmete danach nur noch sanft ein und aus.

Enttäuscht ließ sich Jenny auf ihr Bett sinken. Das habe ich mir nicht eingebildet, dachte sie, als sie sich hinlegte. Aber wenn das vorhin wirklich real gewesen war, wo war dann der Rabe hin?Zum Schluss hatte sie ihn ja doch nicht mehr gesehen.

Beunruhigt schloss sie die Augen und schlief kurz darauf ein.

***

Am nächsten Morgen strahlte warmes Sonnenlicht durch die Fenster herein.

Gähnend setzte sich Jenny auf und streckte die Arme aus. »Guten Morgen«, sagte sie zufrieden.

»Morgen ...«, hörte sie eine schwache Stimme an ihr Ohr dringen.

Jenny blinzelte und riss dann die Augen auf.

Peter lag an der gegenüberliegenden Wandseite, die Haut bis auf die Knochen abgenagt. Mit einer Hand, an der ihm drei Finger fehlten, winkte er ihr zu. »Morgen, Jenny«, krächzte er schwach. Dann sackte sein Kopf hinunter und er rührte sich nicht mehr. Jenny fühlte ihr Herz rasen.

Zitternd erfasste sie den Raum, der nunmehr in Blut getränkt war. Der Boden war rot, dazu die Wände und die Betten. Dazwischen entdeckte sie die Reste von abgenagten Armen, Beinen, eine Nase, Haare und jede Menge loser Hautstücke.

Das Flattern von Flügeln ließ sie herumfahren.

Wie aus dem Nichts landete ein schwarzer Rabe auf ihrer Bettkante und hielt etwas in seinem Schnabel fest.

Es handelte sich um ein loses Augenpaar. Langen Schnüren ähnlich hingen die runden Augen an dem Raben hinunter und brachten Jenny zum Keuchen. In diesem Moment wollte sie fliehen, aus dem Bett steigen und den Raum verlassen, als ihr Blick auf ihre eigenen Hände fiel.

Sie fehlten, genau wie ihre Füße.

Stattdessen lief ihr Blut aus den abgenagten Stümpfen und verteilte sich auf der Decke und der eigentlich weißen Matratze darunter.

Wüst breitete der Rabe die Flügel auseinander. Mit einem Satz erhob er sich in die Luft und segelte dann durch das nahe geöffnete Fenster hinaus ins Freie.

Kurz darauf war er verschwunden.

Jenny spürte, dass sie drohte, in Ohnmacht zu fallen. Verzweifelt riss sie den Mund auf und schrie, so laut sie konnte …

Lagerfeuer: Der Fährmann

Das Böse wartet im Nebel …

Der Locken-Leger-See inmitten des Forster-Waldes ist ziemlich hässlich am Tag, da das helle Sonnenlicht die dichten Wasserpflanzen, die unterhalb der Oberfläche wuchern, sichtbar macht – aber bei Nacht, wenn das Licht des Mondes mehr Raum für Schatten lässt und der Grund des Sees in opaker Schwärze versinkt, wird er wunderschön.

Manchmal, wenn der Mond richtig steht und die Sterne von oben strahlen, entsteht auf der Oberfläche des Sees ein Nebel, der besonders die hinteren Ausläufe verdeckt. Dann sieht es aus, als würde eine Wolke über den Fluten treiben und niemals das Land erreichen. Meine Freunde Tom und Rick, Tim und Anna sowie Paul, Kai und ich haben uns für heute in der Nähe des Sees eingefunden. Etwas Feuer, etwas Bier, etwas Wein, die eine oder andere Bowle, die Anna gemacht hat, und dazu jede Menge Essen. Es ist Sommer und es gibt keine bessere Möglichkeit, den Abend zu verbringen als im Kreis seiner Freunde …

***

Das Feuer knistert, während wir warten, dass Anna die Bowle aus dem Auto holt. Sie hat zwei gemacht. In der einen, meinte sie, sei mehr Alkohol als in der anderen, aber sie würde nicht sagen, in welcher.

Paul hat das Feuer entfacht und da es seit Tagen nicht mehr geregnet hat, gelang ihm das auch ziemlich schnell.

Gerade kommt Anna angelaufen und hält den Bottich Bowle umklammert. Vor uns stellt sie ihn auf den Boden neben das Feuer und schüttelt dann erleichtert die Arme aus. »Puh, ist das schwer«, sagt sie mit spanischem Akzent.

Paul rutscht ein Stück zu mir und hält mir ein Bier hin. Die Sonne ist mittlerweile fast untergegangen und bis auf das Knistern des Feuers ist es soweit ruhig im Wald.

Ich nehme die Bierflasche von Paul entgegen und öffne sie. Währenddessen lässt sich Anna in ihren Campingstuhl fallen.

»Woran denkst du?«, frage ich sie.

Sie sieht mich an. »Ich liebe diesen Ort. Als Kind war ich immer mit meinen Eltern hier. Wir haben entlang des Sees geschlafen.«

»Warst du dort auch mal schwimmen?«, fragt Paul und nimmt einen Schluck von seinem Bier.

Sie schüttelt den Kopf. »Ne, das ist nicht gut. Die Pflanzen sind zu dicht und es gibt Blutegel, die dich angreifen. Das ist ekelig.«

Blutegel, denke ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich solche Tiere schon mal gesehen habe.

»Heute ist wieder etwas Nebel da«, meint Paul.

»Das liegt an der Feuchtigkeit«, sagt Rick und hebt lehrergleich die Hände. »Etwas mit dem Luftverhältnis und der Seebeschaffenheit. Ich habe mal darüber gelesen.«

»Aha, und wo?«, fragt Paul.

Rick sieht ihn verärgert an. »Ich habe einen Kurs über das Ökosystem des Sees belegt, du Nase. Darüber kannst du Seiten füllen. Es gibt da so unendlich viel zu sagen.«

»Ich frage mich manchmal, was sich in dem Nebel befindet«, sage ich.

Die anderen sehen mich an. »Er sieht echt faszinierend aus. Als würde er etwas verbergen.«

»Mein Vater hat immer gesagt, dass die Toten im Nebel sind«, erklärt Anna mit großen Augen. »Er meinte, dass sie nur auf diese Weise Kontakt mit der Welt haben können: Wenn Nebel auf viel Wasser entsteht.«

»Faszinierend.« Rick beginnt ein Kaugummi zu kauen.

»Ich glaube, das ist Unsinn.« Paul starrt in das Feuer.

»Wenn du glaubst, dass es Unsinn ist, dann schwimm doch hin und sag uns, was sich darin befindet«, schlägt Anna vor.

Paul beginnt zu lachen. »Ich weiß, was da ist.«

»Und was?«, fragt Rick.

»Säure.«

Ich verziehe die Stirn. »Wie bitte?«

»Ja genau. Wer dort reingeht, wird verätzt. Es peitscht dir die Haut von den Knochen und du merkst es nicht einmal und wenn du dann rauskommst, dann sehen alle, dass du keine Haut mehr hast, da der Nebel sie dir abgeschält hat. Aua!«

Anna verdreht die Augen. »Halt einfach die Klappe«, sagt sie.

***

Nach einer Weile muss ich pinkeln.

Ich stehe auf und gebe den anderen ein Zeichen. »Bin gleich wieder da«, sage ich und gehe davon.

Während die Stimmen der anderen leiser werden, beschließe ich, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und mir den geheimnisvollen See näher anzuschauen. Dort ist es ruhig, denke ich, und er ist nicht zu weit entfernt.

Also laufe ich an den Bäumen vorbei und habe ihn bald schon vor mir … den See. Wie eine große Decke, die man über den Boden ausgebreitet hat. Ruhig, sanft liegt das Wasser auf der Landschaft und es ist tatsächlich wunderschön.

Entschlossen gehe ich weiter und erreiche kurz darauf das Ufer. Dort bleibe ich am Rand stehen, öffne meine Hose und lasse es laufen.

Herrlich, denke ich undstrecke den Kopf in den Nacken. Über mir leuchten die hellen Sterne in bunten Farben.

»Hey!«

Ich zuckte zusammen und höre sofort auf zu pinkeln. Rasch fahre ich herum und sehe Tom, der sich neben mich stellt und ebenfalls die Hose öffnet. »Hi, Lukas, auch hier, um die Aussicht zu genießen?«

Er pinkelt.

»So ähnlich.« Ich öffne wieder meine Hose, lass es laufen.

Als wir fertig sind, machen wir unsere Hosen zu.

»Faszinierend, oder?« Tom legt den Kopf schräg. »Schade, dass man in diesem See nicht gut schwimmen kann, sonst hätten wir hier eine Menge Spaß.«

Bei dem Gedanken, in den See zu steigen, erhalte ich ein stechendes Gefühl in der Brust. »Ich möchte hier eigentlich gar nicht schwimmen«, sage ich langsam, »am Ende kriegt man wirklich noch so einen Blutegel ab.«

Tom zuckt die Achseln. »Ach, das passt schon. Ich überlege wirklich, ob ich nicht doch kurz reingehe.«

Ich betrachte ihn. »Was? Jetzt? Und was ist, wenn dich etwas in das Wasser zieht?«

Er beginnt zu lachen. »Und was soll das sein? Nessie etwa? Das ist doch Unsinn.«

Unsicher blicke ich wieder auf den See hinaus. »Ich habe Angst vor diesem Wasser. Irgendwie ist mir das nicht wirklich geheuer.«

»Angsthase«, sagt Tom.

»Außerdem sind da viele Pflanzen drin.« Ich deute auf das Wasser. »Die könnten dich greifen und festhalten.«

Er sieht mich an, als würde er denken: Erzähl doch keinen Mist. »Komm, lass uns zurückgehen«, meint Tom schließlich, »die anderen warten schon.«

Ich nicke. Tom geht vor und ich folge ihm. Während wir zurückgehen, wandert mein Blick noch mal zu dem entfernten Nebel, der am gegenüberliegenden Ende des Sees wabert, und ich halte inne.

Tom bleibt ebenfalls stehen.

Beeindruckt deute ich auf den See hinaus. »Sieh mal, da.« Ich fokussiere mich auf den gelb leuchtenden Punkt, der wie aus dem Nichts im Nebel aufgetaucht ist. Als würde dort ein kleines Feuer brennen.

»W-was ist das denn?«, fragt Tom und nähert sich wieder dem Ufer.

»Warte lieber.« Wir gehen zurück zum Ufer und starren dem fernen Nebel entgegen. »Das war vorhin noch nicht da«, meine ich, als wir beim Wasser ankommen.

»Nein«, sagt Tom leise. »Hey, ist da jemand?« Er winkt und daraufhin verpasse ich ihm einen leichten Klaps. »Lass das«, sagte ich schnell, »du schreckst noch jemanden auf.«

»Und wenn schon. Ich möchte wissen, was das ist«, meint Tom.

Ich kneife die Augen zusammen und starre zu dem gelben Licht hinüber. Gerade schwingt es hin und her, bevor es unvermittelt größer wird. Mit einem Mal teilen sich die Nebelfetzen, als würde ein Portal aufgehen, und etwas kommt daraus hervor.

Tom hält den Atem an.

Es ist ein Boot. Ein kleines Holzgefährt, und es kommt über das Wasser direkt auf uns zugefahren. Zwei Personen befinden sich darauf, eine Frau ganz in Weiß und ein Mann hinter ihr, der das Boot lenkt. Der Kerl hält einen langen Stab umklammert und bewegt das Boot über den See wie eine Gondel.

Verdattert schnappe ich nach Luft. »D-das gibt es doch nicht.«

»Offenbar war da doch jemand in dem Nebel drin«, sagt Tom.

Unsicher berühre ich ihn am Arm. »D-das ist nicht normal, Tom. Wir sollten lieber den anderen Bescheid geben. Komm.«

Tom winkt ab. »Hör auf zu spinnen, Lukas. Warte ab und schau, was passiert. Ich möchte wissen, was hier los ist.«

Das Boot nähert sich uns und bildet beim Vorankommen kleine Wellen, die das Wasser am Ufer in leichte Unruhe versetzen.

Obwohl mir mein Instinkt sagt, dass es besser wäre, zu gehen, reiße ich mich zusammen. Ein Boot aus dem Nebel scheint nichts Gutes zu bedeuten, aber meine Neugierde bleibt übermächtig.

Immer näher kommt das Boot heran und noch näher, bis es so nahe ist, dass wir die weiße Frau sehr viel besser erkennen können. Leichtgängig schwingt sie den Schleier zurück, der ihr Gesicht verborgen hat, und lächelt uns vom Bootsrand aus zu. Sie ist wunderschön, denke ich. Ein Gesicht wie eine Rose: weiße, strahlende Haut, prachtvolle Augen, die wie Diamanten schillern, und bildschönes, blondes Haar. Der Fahrer des Boots dahinter ist ein älterer Mann. Er hat weiße Haare, die über seine Augen gleiten, und sein Blick ist kühl und gleichgültig.

Wenige Meter von dem Ufer entfernt bleibt das Boot stehen und dabei merke ich, wie mein Herz immer schneller schlägt.

»Wie sind eure Namen?«, fragt die Frau mit einer Stimme, die klar und kraftvoll ist.

Tom räuspert sich. »T-tom«, sagt er. »Und das ist Lukas.« Ich nicke.

»Ich freue mich, dass ihr da seid«, sagt die Frau überschwänglich.

»Wer … wer sind Sie?«, fragt Tom. Ihm scheint es so zu gehen wie mir.

Das weiße Kleid der Frau funkelt im Licht der hellen Sterne. »Mein Name ist Lorralie und das ist mein Fährmann.« Sie deutet auf den alten Mann hinter sich. Er sagt kein Wort.

Lorralie sieht wieder zu uns. »Wer von euch möchte mit mir fahren? Sagt es und ich werde es erfüllen.«

»Ich«, rufen Tom und ich gleichzeitig. Wir sehen uns an. Lorralie lacht. »Einer von euch muss mitfahren. Bitte entscheidet euch.«

Tom wendet sich mir zu. »Ich gehe. Immerhin habe ich sie gerufen«, sagt er streng.

»Hä«, erwidere ich. »Und wie bitte?«

Tom blickt vielsagend drein. »Ich habe gewinkt, weißt du noch.«

Lorralie nickt. »Ein Zeichen, dem wir gefolgt sind.«

Ich starre sie an und mein Herz blutet bei diesen Worten. Was? Die wunderschöne Frau ist mir gerade in den Rücken gefallen? »A-aber ich habe das Licht zuerst gesehen«, rufe ich aus und deute auf den fernen Nebel. »Ohne mich wüsstest du gar nicht, dass es ein Licht gibt.«

»Da hat er recht«, bestätigt Lorralie.

»Trotzdem! Ich möchte mit ihr fahren«, beharrt Tom. »Ich habe es verdient.« Toms Blick wird finster.

»Hast du nicht.« Ich verpasse ihm einen Stoß in die Schulter. Tom verliert daraufhin den Halt und landet im Sand, eine Hand im Wasser.

Über meine Reaktion verblüfft, vergesse ich, den Mund zu schließen.

Währenddessen springt Tom wieder auf die Füße, holt aus und schlägt mir gegen die Brust. Nachdrücklich spüre ich den heißen Schmerz, als seine Faust trifft. Erneut schlägt er zu und ich lande mit dem Rücken im Sand. Der Aufprall drückt mir beinahe den Atem aus der Lunge.

Keuchend hebe ich den Kopf und sehe aus den Augenwinkeln, wie Lorralie vor Schreck die Hände auf ihren Mund presst. Besonders begeistert scheint sie nicht von unserem Kampf zu sein.

Von vorne nähert sich mir Tom, offenbar entschlossen, die Sache mit mir zu Ende zu bringen. Aber das werde ich nicht zulassen!

Wütend kreische ich auf und schwinge mein rechtes Bein nach links. Es triff Tom am linken Unterschenkel und kegelt ihn erfolgreich aus dem geraden Stand, sodass er ächzend neben mir im Sand landet.

Schnell roll ich mich auf ihn drauf, hole aus und boxe ihm einmal kräftig auf die Nase. Es knackt hörbar. Und während Tom schreit, schlägt er mir in den Bauch, einmal, dann noch mal, und dann donnert er mir eine Faust mitten in mein Gesicht und ich kippe stöhnend von ihm hinunter in den Sand.

Entsetzt muss ich dabei feststellen, dass ich wieder auf dem Rücken liege, Tom klettert auf mich drauf und … »Friss das, du Bastard!« Er packt eine Handvoll Sand und stopft mir alles in den Mund. Das bringt meine Panik zum Überlaufen.

Wild schlage ich um mich und treffe ihn dabei. »Au!«, mault er und kippt selbst zur Seite – eine Chance, die ich nutze. So schnell ich kann, springe ich hoch und renne ins nahe Wasser. Dort spüle ich mir den Mund aus und bin erleichtert, als der Sand endlich wieder aus mir draußen ist.

Als ich den Kopf wieder hebe, sehe ich, wie Tom durch das Wasser zum Boot schreitet. Lorralie ist dort und breitet lächelnd die Arme aus, um ihn auf ihrem Boot willkommen zu heißen. Hat Tom damit gewonnen? Nein, denke ich! Niemals! Ich kann das nicht zulassen. Also renne ich los, Tom entgegen … Weiter komme ich voran und noch ein Stück … Aber Lorralie sieht mich kommen und fast in Zeitlupe greift sie hinter sich und schwingt plötzlich ein dickes Seil über den Kopf hinweg.

Ist das eine Peitsche?

Zu spät merke ich, dass es eine Peitsche ist.

Das Seil trifft mich direkt an der Stirn. Es klatscht, als die Peitsche durch meine Haut fährt, mich der Schlag von den Füßen reißt und ich im Wasser lande, während sich bohrendheißer Schmerz entlang meines Kopfes ausbreitet.

»Immer nur einer«, krächzt Lorralie streng und diesmal hallt ihre Stimme laut und beißend über die Landschaft hinweg und nicht mehr sanft und warm wie vorhin.

Tom steigt in das Boot.

Lorralie nimmt ihn in Empfang, als er es betritt, und streichelt ihm über den Kopf. Währenddessen beginnt der alte Mann hinter ihr das Boot zu drehen. Ich habe überhaupt keine Wahl, als an den Strand zurückzuwanken. Dort bleibe ich am Ufer liegen und sehe zu, wie sich das Boot mit Lorralie und Tom darauf immer weiter entfernt. Beide interessieren sich überhaupt nicht mehr für mich. Stattdessen lächeln sie sich gegenseitig zu, als würden sie sich schon seit Jahren kennen. Meine Arme schmerzen und die Stelle, die Lorralie mit der Peitsche getroffen hat, brennt fürchterlich.

Natürlich beschließe ich, den anderen nichts von all dem hier zu sagen. Sie werden zwar fragen, wo Tom ist, aber ich werde sie anlügen müssen. Die Wahrheit kann meinen Mund einfach nicht verlassen, denn zu groß ist die Enttäuschung darüber, dass Tom Lorralie begleiten dufte und nicht ich.

***

Als wir endlich alle im nahen Waldhaus in den Betten liegen, kriege ich kein Auge zu. Grübelnd starre ich gegen die weiße Decke und versuche zu begreifen, was da draußen am See passiert ist … Was Tom und Lorralie jetzt wohl machen? Und ob er sie gerade zärtlich küsst?

Der Gedanke zwingt mich zum Aufstehen. In dem kleinen Raum gibt es nur wenige Betten und in den anderen schlafen meine Freunde bereits friedlich vor sich her.

Schnell streife ich meine Schuhe über und schleiche mich aus dem Haus hinaus ins Freie. Hier, um diese späte Zeit, wirken die Bäume ohne das Feuer jetzt noch düsterer.

Entschlossen bewege ich mich an ihnen vorbei Richtung See und höre dabei die Dutzende Geräusche nachtaktiver Tiere, die sich vermutlich fragen, was ich hier mache.

So schnell ich kann, renne ich zu dem See hinunter und dabei gehen mir Lorralies Worte nicht aus dem Kopf: Immer nur einer. Das bedeutet, dass sie mich vielleicht noch zu sich holt, wenn ich sie frage? Eben nach Tom. Vielleicht wird sie auch Tom gehen lassen und mich an seiner statt nehmen, was natürlich das Beste wäre.

Das Ufer ist so, wie ich es vor einer Weile verlassen habe. Die Stellen, an denen Tom und ich uns geschlagen haben, sind lediglich etwas aufgewühlt.

Nervös trete ich vor das Wasser und starre zu dem fernen Nebel hinüber. Der See vor mir liegt friedlich da, ein leichter Wind weht und von dem verdunkelten Himmel leuchten die Sterne herunter. Dann tut sich plötzlich etwas im Nebel. Wie ein Scheinwerfer dringt das gelbe Licht zwischen den Schwaden hervor, das ich bereits mit Tom gesehen habe.

Schnell hebe ich eine Hand und winke. »Bitte«, flüstere ich. »Bitte! Ich bin hier …« Erneut teilt sich der Nebel und das Boot kommt heraus. Gott sei Dank!

Immer näher kommt es heran und wieder sitzt Lorralie verschleiert auf dem Holzschiff drauf.

Vor Freude taumle ich etwas und kann mein Glück kaum fassen. Tom ist nicht auf dem Boot zu sehen, was mich beruhigt. Vermutlich hat sie ihn schon verstoßen, da er es ohnehin nicht bringt.

Während das Boot näher kommt, stoße ich mit der rechten Fußkante plötzlich gegen etwas Hartes im Boden und verliere dadurch den Halt.

Ächzend falle ich in den Sand und hole tief Luft, als der erwartete Schmerz ausbleibt.

Stattdessen richte ich mich auf und starre auf den Sand zu der Stelle, wo ich hängen geblieben bin, um herauszufinden, was da ist.

Und dort entdecke ich etwas.

Schnell schiebe ich den Sand beiseite und enthülle ein altes Schild aus Metall darunter, auf dem Wörter geschrieben stehen. Ich nehme es heraus – besonders groß ist es nicht – und lese den Text, der darauf steht: Bei Nebel – nicht winken!

Ich verziehe das Gesicht.

Was ist denn das für eine Aufschrift? Ohne weiter darauf einzugehen, werfe ich das Schild weg und bewege mich zurück Richtung Ufer. Dort ist das Boot bereits angekommen, Lorralie sitzt darin und winkt mir lächelnd zu. Seit unserem letzten Treffen hat sie sich nicht verändert, nur … Ich halte die Luft an, so stark packt mich der Schrecken, als würde mir von hinten jemand die Hände um den Hals legen und zudrücken … Lorralie ist auch diesmal nicht allein und es ist, anders als erwartet, nicht der alte Mann, der das Boot lenkt … Nein! … Sondern Tom, der den langen Stab umklammert hält und einen abwesenden Blick aufweist, gleichgültig, als würde ihn alles um ihn herum nicht mehr interessieren. Wie eine ausgestopfte Puppe steht er da, oder wie ein Gefangener.

»Hallo, Lukas. Ich freue mich, dich zu sehen«, sagt Lorralie, »bitte komm doch zu mir.« Wieder ist Lorralies Stimme klar und gleichzeitig sanft wie ein wohlfühlender Regen.

»Tom?«, frage ich in Toms Richtung, aber er scheint mich nicht zu hören. Als wäre ich gar nicht da.