Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

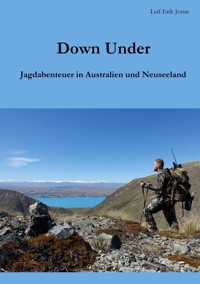

Die Jagd in unberührter Wildnis hat ihren ganz besonderen Reiz. Seit seinen Jugendtagen faszinierte den Autor der Gedanke, in den wilden Weiten Neuseelands auf Tahr, Gams und Hirsch zu jagen. In diesem Buch erzählt Leif-Erik Jonas davon, wie er sich seinen Traum nach jahrelanger Planung verwirklicht und ganz auf sich gestellt eine selbst organisierte Wildnisjagd mit all ihren Höhen und Tiefen erlebt. In völliger Einsamkeit verbringt er rund einen Monat tief in der mitunter lebensfeindlichen Gebirgswelt der neuseeländischen Südalpen - auf der Suche nach dem wahren Abenteuer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Die Idee

Die Planung

24. Februar – Ein Traum beginnt

25. Februar – Zwischenlandung in Singapur

26. Februar – Endlich in Neuseeland

27. Februar – Die ersten Tahre

28. Februar – Regen

29. Februar – Höhen und Tiefen

01. März – Der ersehnte Tag

02. März – Umzug

03. März – Sturm

04. März – Rares Glück

05. März – An der Leistungsgrenze

06. März – Ein ruhiger Tag

07. März – Abschied

08. März – Regenpirsch

09. März – Wetterbesserung

10. März – Überflutung

11. März – Ruhetag

12. März – Gamsen am anderen Ende der Welt

13. März – Die Camp-Gams

14. März – Kein Anblick

15. März – Kletterei im Talschluss

16. März – Der Bach versiegt

17. März – Schnee

18. März – Die Krönung

19. März – Vorzeitiges Jagdende?

20. März – Zum Flughafen

21. März – Ein Tag im Auto

22. März – Tahr und Wallaby

23. März – Der letzte Jagdtag

24. März – Erledigungen

25. März – Hinaus aufs Land

26. März bis 08. April – Gefangen im Lockdown

09. April – Endlich Abreise

10. April – Zurück in der Heimat

Kontakt

Am anderen Ende der Welt zieht hoch über türkisblauen Gletscherflüssen ein uriges Wild seine Fährte in abweisenden Wänden und kargen Schotterkaren – der aus dem Himalaya stammende Tahr. Diese zottigen Bergziegen und ganz besonders diese raue Wildnis, die trotz aller Lebensfeindlichkeit von überwältigender Schönheit ist, ließen bereits in meiner Jugendzeit den innigen Wunsch aufkeimen, zumindest einmal die Jagd in den neuseeländischen Südalpen zu erleben.

Dieser Wunsch sollte mich über viele Jahre begleiten, bevor meine Lebensumstände es endlich erlaubten, ihn Realität werden zu lassen. In diesem Buch möchte ich den Leser mitnehmen auf eine Reise ins Reich der Tahre, die meine kühnsten Erwartungen übertroffen und sich als kostbarer Diamant für immer tief in meine Erinnerung eingebrannt hat.

Die Idee

Wie alles seinen Anfang genommen hat, ist mir heute – mehr als zehn Jahre später – nicht mehr in allen Details erinnerlich. Jedenfalls muss es vor meinem 16. Geburtstag gewesen sein, als ich Neuseeland erstmals als Jagdland wahrnahm und die wilden Gebirgsweiten und die mühsamen Pirschgänge in ihnen mich beeindruckten. Noch viel bemerkenswerter fand ich damals jedoch, dass es das vielleicht faszinierendste Wild der heimischen Berge – die Gams – auch am anderen Ende der Welt gab. Meine ersten Informationen und Eindrücke über die Jagd in Down Under bezog ich aus einem bekannten Jagdvideo, einem Artikel in der „Jagen Weltweit“ und einer Vielzahl an Berichten im Internet.

Fortan sog ich alles förmlich auf, was ich über Neuseeland und sein Wild zu lesen und zu schauen bekam. Rasch konnte ich mich ganz besonders für den Tahr begeistern – dieses braunzottige Wesen, das gleich dem heimischen Steinwild der Schwerkraft zu trotzen schien und scheinbar mühelos durch senkrechtes Gewänd zog und dem keine Bergspitze zu hoch und kein Grat zu schroff war.

Schließlich stieß ich irgendwo – es muss im Internet gewesen sein – auf die Information, dass die Jagdmöglichkeiten auf neuseeländischem Staatsland so frei seien, dass sie die Grenzen europäischer Vorstellungskraft schier sprengen. Das Gesetz beschränkt diese Freiheiten nicht allein auf Einheimische, sondern gewährt Jägern jeder Herkunft nahezu unbegrenztes, kostenloses Jagen, ohne dass ein Pirschführer oder Jagdveranstalter zwingend erforderlich wäre. Was auf den ersten Blick befremdlich wirken mag, hat einen ebenso einfachen wie nachvollziehbaren Grund: Sämtliches Schalenwild wurde vor reichlich einem Jahrhundert ins Land der Kiwis eingeführt und die Bestände vieler Arten sind infolge ausgezeichneter Lebensbedingungen förmlich explodiert, sodass sie eine ernste Gefahr für die endemische und vielfach empfindliche Flora dieser abgelegenen Inseln darstellen. So ist es dann verständlich, dass die Naturschutzbehörde die einzige Lösung in möglichst scharfer Bejagung sieht. Weil die Jagd in der weitläufigen Gebirgswildnis und den bürstendichten Regenwäldern Neuseelands jedoch ohnehin äußerst anspruchsvoll ist und dem Jäger enge Grenzen setzt, sind weitergehende Reglementierungen überflüssig. So mutet Neuseeland für den Jäger, der bereit ist, über Wochen hinweg an seine körperlichen Grenzen zu gehen, wie das Paradies auf Erden an. Und dieses Paradies wollte ich kennenlernen – irgendwann, sobald es mir halt möglich sein würde.

Freilich war mir bewusst, dass meine Erfolgsaussichten ohne Ortskenntnis und ohne Pirschführer äußerst überschaubar sein mochten. Ich beabsichtigte jedoch, längere Zeit in Down Under zu weilen – und wenn man Wochen oder gar Monate im Gebirge umherstreifen würde, musste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man nicht irgendwann einmal Wild in Anblick bekäme. Ohnehin ging es mir vielmehr ums Erleben als um den eigentlichen Jagderfolg oder die Trophäenstärke. Genau deshalb reizte es mich auch ungemein, alles auf eigene Faust zu organisieren und alleine durchzuziehen. Dieses verlockende Abenteuer war es, das meinen großen Traum von einer Tahrjagd begründete – der Traum von einer Wildart, die eine solch schroffe und zerklüftete Gebirgswildnis ihre Heimat nennt, wie nur wenige andere unseres bezaubernden Planeten.

Die Kosten hingegen waren kein entscheidender Faktor, der mich vom gewöhnlichen Weg einer gebuchten Jagdreise abweichen ließ. Im Vergleich zu einer geführten Jagd würde ich allzu viel nämlich gar nicht sparen. Das lag einerseits an der notwendigen Länge des Aufenthaltes, die laufende Kosten – ein Leihfahrzeug beispielsweise – mit sich brachte. Vielmehr jedoch lag es daran, dass ich nicht gerade wenig Ausrüstung anzuschaffen hatte. Obwohl ich freilich oft in der heimischen Bergwelt unterwegs war, fehlte mir ein beträchtlicher Teil der benötigten Ausrüstung, da die Erfordernisse in Neuseeland einfach gänzlich andere sind – es macht halt einen großen Unterschied, ob man in den europäischen Alpen eine Tagestour geht und am Abend zur Jagdhütte oder nach Hause zurückkehrt oder ob man wochenlang in der Wildnis der neuseeländischen Alpen nicht nur überleben muss, sondern sich auch unter widrigen Umständen halbwegs wohlfühlen möchte.

Die Planung

Es war im letzten Jahr meiner Schulzeit. Während ich mich eigentlich auf die Matura, die Jagdprüfung und den Führerschein hätte vorbereiten sollen, verbrachte ich nicht wenig Zeit damit, an meinem Traum von einer Wildnisjagd im neuseeländischen Tahrgebirge zu planen. Ich studierte Karten und schreib E-Mails, las und recherchierte. Letztendlich hatte ich meine Planung bis zu jenem Punkt vorangetrieben, von dem ich damals glaubte, so gut wie startbereit zu sein und eigentlich – sobald meine persönlichen Umstände es erlauben würden – nur mehr den Flug buchen zu müssen.

Rückblickend muss ich sagen, dass meine damalige Planung in so mancher Hinsicht unausgegoren war. Ob die Jagd auf diese Weise vollends gescheitert oder immerhin mehr schlecht als recht gelungen wäre, kann ich aus heutiger Sicht nicht beurteilen. Es sind einfach unzählige Details, die letztendlich einen großen Unterschied machen und die dem Planenden erst im Laufe der Zeit bewusstwerden. Allein das Finden einer lange übersehenen Informationsquelle oder der Hinweis auf eine unerwartete Vorschrift kann zwischen völligem Scheitern und reibungslosem Gelingen entscheiden. Wer bei solchen Planungen auf sich allein gestellt ist, tut also gut daran, weit mehr Zeit für die Vorbereitungen zu veranschlagen, als auf den ersten Blick nötig erscheint – und wenn die grobe Planung erstmal steht, gilt es, ins Detail zu gehen, jede noch so absurd anmutende Eventualität zu überprüfen und die Planung stetig anzupassen und zu verfeinern. Ein unbedachter Schnellschuss in der Hoffnung, dass sich schon alles finden wird, mag bei vielen Unternehmungen gelingen – in der Wildnis jedoch ist etwas Derartiges keine gute Idee und bei einer Jagdreise erst recht nicht.

In den folgenden Jahren verlor ich meinen Jugendtraum zwar nie ganz aus den Augen, doch meine Prioritäten waren andere. Im heimischen Revier fand ich meine jagdliche Erfüllung, jeder Monat des Jagdjahres hatte seinen ganz besonderen Reiz und es wäre mir nicht leichtgefallen, auch nur einen einzigen für eine Reise ans andere Ende der Welt zu opfern – und dafür Geld auszugeben, das ich in jungen Jahren ohnehin nicht hatte.

Mit der Zeit jedoch drängte sich der Wunsch nach einer Neuseelandjagd wieder in den Vordergrund, erst zaghaft nur, dann zunehmend mit Nachdruck. Irgendwann in den Herbstwochen stieß ich im Internet auf einige besonders eindrucksvolle Videos von Tahrjagden – und das gab mir den letzten Anstoß, nun endlich ganz gezielt auf die Umsetzung meines schon bald zehn Jahre alten Traumes hinzuarbeiten, die finanzielle Grundlage zu schaffen und die Planung auf den neuesten Stand zu bringen.

In den folgenden Monaten verbrachte ich Tage und Wochen damit, Informationen zusammenzutragen, E-Mails zu schreiben, Telefonate zu führen, Online-Recherche zu betreiben, Formulare auszufüllen und Genehmigungen einzuholen. Meine ursprüngliche Planung krempelte ich dabei nahezu vollständig um, gewann neue Erkenntnisse und änderte meine Pläne wieder, bekam andere Ideen und passte mein Vorhaben erneut an – schließlich jedoch hatte ich ein gutes Gefühl, die richtigen Jagdgebiete gewählt und nichts Wesentliches unbedacht gelassen zu haben. Vom Startschuss dieser finalen Planung bis zum Beginn der eigentlichen Reise verstrichen noch einmal beinahe anderthalb Jahre.

An dieser Stelle will ich gar nicht auf alle Details meiner Planung eingehen, sondern mich kurzfassen. Ich wollte gegen Ende Februar – also im neuseeländischen Spätsommer – von München über Singapur nach Christchurch fliegen, hernach mit dem Leihwagen einige Stunden gen Süden fahren, tief in die Gebirgswildnis des Godley Valley und seiner Seitentäler hineinwandern und insgesamt zwölf Tage auf den Tahr waidwerken. Im weiteren Verlauf meiner Reise hatte ich noch einmal zwölf Tage in der weiter nördlich gelegenen St James Conservation Area eingeplant, wo ich auf Gams und Hirsch hoffte. Darüber hinaus hatte ich noch ein drittes Jagdgebiet ausgewählt, in das ich ausweichen wollte, falls irgendwelche unvorhergesehen Umstände die Jagd in einem der anderen Gebiete unmöglich machen sollten. Durch die zahlreichen Reisetage und ein paar notwendige Ruhetage kam ich insgesamt auf eine geplante Reisedauer von 33 Tagen.

Diese lange Zeit würde es mir – so hoffte ich zumindest – trotz des unbekannten Geländes und der unbekannten Wildart erlauben, das Wild in den endlosen Weiten der Southern Alps nicht nur aufzuspüren, sondern auch eine Schussgelegenheit zu erhalten. Auf der einen Seite war ich guter Dinge, denn beim stunden- und tagelangen Abglasen der deckungsarmen Hänge musste man doch eigentlich irgendwann Wild erschauen. Auf der anderen Seite war ich skeptisch, denn freilich hatte ich im Verlauf meiner Planungen auch die Berichte anderer Jäger gelesen – und die waren insgesamt wenig ermutigend. Jenen ausländischen Jägern, die ohne die Unterstützung von Einheimischen ihr Jagdglück in Neuseeland versucht hatten, war entweder gar kein oder nur recht mageres Waidmannsheil vergönnt gewesen – und oft hatte überhaupt schon der Anblick von Wild Seltenheitswert gehabt. Dazu passte auch, dass neuseeländische Jungjäger nicht selten Monate oder gar Jahre benötigen, bevor sie ihr erstes Stück Schalenwild erlegen. War es in Neuseeland also wirklich derart schwierig, sich in das Wild hineinzudenken, sodass es Neulingen kaum gelang, es aufzuspüren?

Wegen dieser Unwägbarkeiten hielt ich meine Erwartungen auch bewusst niedrig. Meine einzigen wirklichen Ziele waren, ein unvergessliches Abenteuer in der Gebirgswildnis zu erleben und einen Tahr – egal, ob geringe Jahrlingsgeiß oder kapitaler Bulle – zu erbeuten. Alles andere wollte ich lediglich als willkommene Draufgabe betrachten.

Meine Planungen mussten jedoch freilich auch über das eigentliche Reisen und Jagen hinausgehen. Ein Thema, das mich besonders beschäftigte, war die Verwertung des Wildbrets, das ich hoffentlich erbeuten würde. Dabei wurde mir rasch deutlich: andere Länder, andere Sitten. Wie in Neuseeland mit dem Wild umgegangen wird, ist für einen Europäer zunächst gewöhnungsbedürftig. Weil es sich nicht um einheimische Arten handelt und der Einfluss auf die endemische Flora oft gravierend ist, wird sämtliches Schalenwild ganz offiziell als Schädling betrachtet und auch so behandelt. Tahre werden behördlicherseits zu Zehntausenden aus Hubschraubern geschossen, weil die Bestände andernfalls ausufern würden. Rotwild hingegen wird in Massen vergiftet. Auch wenn diese Gifteinsätze meist anderen Schädlingen – etwa dem aus Australien stammenden Fuchskusu, besser bekannt als Possum – gelten, so wird die Reduktion der Schalenwildbestände auf diese grausame Weise durchaus als nicht unwillkommener Nebeneffekt betrachtet.

Die genannten Praktiken sind ebenso verbreitet wie akzeptiert und zumindest die Massenabschüsse finden auch unter den einheimischen Jägern ein gewisses Maß an Verständnis und sogar Unterstützung. Dass von jenen vielen Tausend Stücken, die bei diesen Arten der Bestandsreduktion ihr Ende finden, keines verwertet wird, liegt in der Natur der Sache. Daher finde ich es nachvollziehbar, wenn auch die Jagdethik in Neuseeland in mancher Hinsicht nicht mit der mitteleuropäischen vergleichbar ist. Vor allem in den großen Wildnisgebieten Neuseelands ist es durchaus üblich, das Wildbret der erlegten Stücke entweder gar nicht zu verwerten oder halt nur so viel mitzunehmen, wie man noch tragen kann – und das ist meist wenig, da die übrige Ausrüstung schon schwer genug ist.

Hat man ein oder zwei volle Tagesmärsche vom Auto entfernt ein stärkeres Stück Wild erlegt, gibt es auch kaum Alternativen, wenn man alleine jagt. Um alles Wildbret mitzunehmen, müsste man zwei- oder dreimal – und jeweils wieder zurück – gehen. So wäre man schnell bei fünf oder mehr Tagen Bergung und man würde äußerst günstige Witterungsverhältnisse benötigen, damit das Wildbret nicht verdirbt. Zu meiner Reisezeit im neuseeländischen Spätsommer war damit kaum zu rechnen.

Wer einen Begleiter hat oder sich vom Hubschrauber abholen lässt, hat in dieser Hinsicht freilich andere Möglichkeiten, die aber auch nicht unbegrenzt sind. Doch diese Optionen kamen für mich ohnehin nicht infrage, da es dann nicht mehr dieses ursprüngliche Jagdabenteuer gewesen wäre, das ich erleben wollte.

Würde man sich gegen den Schuss entscheiden, weil die Bergung nicht zu bewältigen wäre und man das Wildbret daher nicht vollständig verwerten könnte, wäre allerdings wenig gewonnen: Die Wahrscheinlichkeit wäre hoch, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein anderer Jäger dieses Stück erlegt und nicht verwertet. Oder das Stück fiele einem Reduktionsabschuss oder einem Gifteinsatz zum Opfer. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese grausamen Formen der Bestandsreduktion zum Einsatz kommen, sinkt hingegen mit jedem bei der Jagd erlegten Stück. Beim Tahr werden die von Jägern erlegten Stücke sogar auf die behördlichen Reduktionsabschüsse angerechnet – unterm Strich macht es also eigentlich überhaupt keinen Unterschied, denn geschossen und nicht verwertet werden die Stücke so oder so.

Dies geht sogar so weit, dass vonseiten der neuseeländischen Jäger großangelegte Reduktionsjagden auf weibliches Wild organisiert und durchgeführt werden – zum einen aufgrund ihrer Notwendigkeit unter Aspekten von Wildbiologie und Naturschutz, zum anderen, um dieses notwendige Übel vergleichsweise schonend vom Boden aus durchführen zu können. Die Verwertung des Wildbrets findet aber auch hier kaum bis gar nicht statt.

Im Rahmen einer selbst organisierten Jagdreise hätte man es zudem gar nicht unbedingt leicht, das Wildbret überhaupt einer Verwertung zuzuführen. Um Wildbret verkaufen zu dürfen, sind in Neuseeland lebensmittelrechtliche Anforderungen zu erfüllen, die man als Nicht-Einheimischer kaum erfüllen kann und die selbst viele Einheimische nicht erfüllen. Verschenken wäre zwar nicht völlig unmöglich, aber auch hier gelten umfangreiche rechtliche Einschränkungen, weshalb – wenn überhaupt – nur Privatpersonen infrage kommen. Doch an wen will man größere Mengen Wildbret verschenken, wenn man vor Ort niemanden kennt? Jäger werden Wildbret in aller Regel nicht benötigen, da sie durch die freien Jagdmöglichkeiten Neuseelands selbst mehr als genug haben. Nichtjäger werden hingegen vielfach nicht wissen, was sie mit grob zerwirktem Wildbret anstellen sollen. Wollte man Wildbret also an Nichtjäger verschenken, müsste man zudem einen Metzger beauftragen, da einem Jagdreisenden vor Ort selbstverständlich die nötigen Räumlichkeiten fehlen. Meine diesbezügliche Anfrage beim neuseeländischen Lebensmittelministerium ergab allerdings, dass viele Metzger kein Wildbret verarbeiten dürfen. Dennoch habe ich mehrere Metzger angeschrieben. Nur einer hat überhaupt geantwortet – das allerdings war lediglich eine kurze Nachfrage, nach deren Beantwortung ich von diesem Metzger auch nichts mehr gehört habe. Sowohl bei diesem Metzger als auch beim Lebensmittelministerium hatte ich das Gefühl, zwischen den Zeilen ein gewisses Kopfschütteln herauszulesen – fast so, als wundere man sich darüber, dass ich nicht den einfachen und keinesfalls unüblichen Weg gehen und das Wildbret liegen lassen wollte.

Unabhängig von diesen Schwierigkeiten muss auch die Frage erlaubt sein, ob Aufwand und Nutzen bei derart langen Bergungen überhaupt noch in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Auf der einen Seite nimmt man enorme Strapazen auf sich und investiert Zeit – wertvolle Urlaubszeit – und Geld. Auf der anderen Seite hat man sein Gewissen beruhigt und irgendjemand, den man vielleicht gar nicht kennt, isst Wildbret. Dieses Ergebnis ist zwar kein schlechtes, aber die Mühen wären aus meiner persönlichen Sicht eigentlich nur dann halbwegs vertretbar, wenn sich wenigstens bei der weiteren Verwertung keine Hürden stellen würden. In den USA wurde dies über gemeinnützige Organisationen äußerst elegant gelöst und ich hätte mich gefreut, in Neuseeland ähnliche Strukturen vorzufinden. Doch in Down Under, wo die Wildbretverwertung im Allgemeinen nicht als moralische Verpflichtung betrachtet wird, gibt es nichts dergleichen.

So blieb mir keine andere Wahl, als schweren Herzens zu akzeptieren, dass die Uhren im Land der Tahre in dieser Hinsicht völlig anders ticken und Wildnisjagd ohnehin ihre eigenen Gesetze hat. Ich würde daher lediglich so viel Wildbret verwerten können, wie ich bis zum Verderb selbst essen konnte – dieses Wildbret hatte für mich persönlich jedoch einen ganz besonders hohen Wert, da Verpflegung für jeweils zwölf Tage ohnehin keinen Platz im Rucksack finden würde. Ausbleibender Jagderfolg würde also bedeuten, entweder die Nahrung drastisch rationieren zu müssen oder die Jagd vorzeitig abzubrechen. Das erbeutete Wildbret würde hier also eine geradezu existenzielle Bedeutung erlangen, die man sonst gar nicht kannte – und deshalb konnte ich damit leben, dass ich auf eine vollständige Verwertung verzichten musste.

Allein mit der eigentlichen Reiseplanung und all den anderen vorgenannten Überlegungen und Entscheidungen war es jedoch nicht getan. Obwohl ich die Gebirgsjagd aus dem heimischen Revier zur Genüge kannte, fehlte mir – wie oben bereits angedeutet – erstaunlich viel Ausrüstung, die erforderlich war, um einen wochenlangen Aufenthalt in der Einsamkeit der neuseeländischen Wildnis nicht nur zu ermöglichen, sondern auch das nötige Mindestmaß an Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Das bedeutete ebenfalls Unmengen an Recherchearbeit und verursachte zudem erneut erhebliche Kosten. Doch schließlich war auch das geschafft.

Im Juli endlich buchte ich den Flug, den Leihwagen und einige wenige Hotelübernachtungen im Verlauf der reichlich einmonatigen Reise. Nun blieb mir noch etwas mehr als ein halbes Jahr, bis die Erfüllung meines Jugendtraumes wahrhaftig Realität zu werden beginnen würde. Und diese Zeit benötigte ich für die letzten Vorbereitungen auch tatsächlich, denn immer wieder stellten sich gänzlich unerwartete und mitunter geradezu skurrile Hürden, die mich manches Mal an den Rand der Verzweiflung trieben und sich letztendlich doch in Luft auflösten. Die meisten dieser Hürden waren direkt oder indirekt der Tatsache geschuldet, dass ich alles selbst organisieren musste und die jeweiligen Firmen oder Behörden mit meinen dadurch recht ungewöhnlichen Anfragen schlicht und ergreifend überfordert waren und sich nicht selten gegenseitig widersprachen. In Wirklichkeit wären die meisten Dinge recht einfach gewesen – doch niemand wollte halt derjenige sein, der mir eine rechtlich möglicherweise problematische Information gab, sodass die Dinge unnötig verkompliziert wurden und die Informationen von mir wieder und wieder in mühsamer Arbeit entwirrt werden mussten.

Gerade als ich zum Jahreswechsel glaubte, der Reise stünde nun endgültig nichts mehr im Wege, begann ein viel größeres Unheil aufzuziehen: das Coronavirus. Die Epidemie in China beunruhigte mich zunächst zwar wenig, doch die Situation in Singapur bereitete mir Kopfzerbrechen, da dort beim Hinflug eine Zwischenlandung erfolgen würde. Meine Reise sollte im späten Februar beginnen und bis dahin mochte viel geschehen – eine Schließung des Flughafens oder ein Transitverbot erschienen mir keinesfalls ausgeschlossen und hätten all meine Pläne jäh platzen lassen. Dass auch der Rückflug über Singapur führen würde, beunruhigte mich hingegen weniger, denn sobald ich meinen Traum erstmal verwirklicht hatte, konnte viel nicht mehr schiefgehen und ein Weg zurück in die Heimat würde sich ganz gewiss finden.

Doch meine Befürchtungen erfüllten sich vorerst nicht. In Singapur stiegen die Fallzahlen nur äußerst langsam – und sowohl in der Heimat als auch in Neuseeland gab es gar keine Infizierten, bis endlich der Tag der Abreise gekommen war.

24. Februar – Ein Traum beginnt

In noch tieffinsterer Nacht nahm meine Reise ans andere Ende der Welt ihren Anfang. Schwerer Regen prasselte hernieder, während die Fahrt über die Alpenpässe gen Norden führte. Ich hatte reichlich Zeitreserven eingeplant, sodass ich am Münchner Flughafen noch eine längere Weile warten musste, bevor ich das Gepäck aufgeben konnte. Das Einchecken der Büchse erwies sich als eine beträchtliche Hürde, da Singapore Airlines zunächst eine Überfluggenehmigung für Indien verlangte – obwohl man mir vorab ausdrücklich geschrieben hatte, dass eine solche Genehmigung nicht erforderlich sei. Drum hatte ich freilich keine und verwies auf das entsprechende E-Mail, in dem ich diese Information erhalten hatte.

Bange Minuten vergingen, in denen der Mitarbeiter der Airline meinen Einwand telefonisch überprüfte. Schließlich gab es grünes Licht: Er hatte sich geirrt – eine Überfluggenehmigung war glücklicherweise nicht nötig. Nun ging alles leicht und rasch und ehe ich mich versah, saß ich in jenem Flieger, der mich nach Singapur bringen sollte. Hier hatte ich insofern Glück, als der Platz neben meinem Fensterplatz unbesetzt war, sodass ich während des langen Fluges mehr Freiraum haben würde, als ich erwarten konnte – in Anbetracht meiner nicht gerade zwergenhaften Statur war ich darüber äußerst froh.

Als die Maschine sich mit einem kaum wahrnehmbaren Ruck in Bewegung setzte, war dies ein unerwartet emotionaler Moment für mich – es war das Wissen, dass es nun kein Zurück mehr gab und mein so lange gehegter Traum von einer Wildnisjagd in der Gebirgswelt Neuseelands endlich Wirklichkeit zu werden begann.

Der Flug selbst verlief ruhig und wenig spektakulär. Bevor wir in die Nacht eintauchten, versperrten meist watteartige Wolkenteppiche den Blick auf die wilden Landschaften, die unter uns entlangzogen und die ich nicht ungern bewundert hätte. Später über dem nächtlichen Indien hingegen wies die Bewölkung häufiger Lücken auf, sodass man durch das schier unendliche Lichtermeer am Boden einen Eindruck von der enormen Siedlungsdichte dieses Landes erhielt. Mindestens ebenso beeindruckend war es, die zuckenden Blitze im Gewölk eines Gewitters aus der Vogelperspektive betrachten zu können.

25. Februar – Zwischenlandung in Singapur

Kurz bevor der Morgen heraufdämmerte, setzte der Flieger sanft in Singapur auf. Sich im Singapore Changi Airport zurechtzufinden, war trotz seiner Größe leicht. Nun galt es, bis zum Anschlussflug nach Christchurch rund 13 Stunden im Flughafengebäude zuzubringen. Das war eine recht zähe Angelegenheit, denn obwohl ich seit den Nachmittagsstunden des 23. Februar nur im Flugzeug wenige Stunden geschlafen hatte, fand ich aufgrund des regen Treibens in der Transitzone zunächst keinen Schlaf. Nachdem ich jedoch eine ruhigere Ecke gefunden hatte, wo es zudem recht bequeme Sitzgelegenheiten gab, gelang es mir endlich, zumindest ein wenig des dringend benötigten Schlafs nachzuholen.

Am Abend hatte das Warten schließlich ein Ende: Der zweite und letzte Abschnitt des langen Fluges begann. Wieder war der Platz neben mir frei – das Coronavirus zeigte ganz offensichtlich bereits erste Auswirkungen auf das Reiseverhalten. Obwohl der Flug angenehm verlief, fand ich erneut nur wenig Schlaf – Vorfreude und Aufregung hielten mich einfach wach.

26. Februar – Endlich in Neuseeland

Neuseeland in Sicht

Gerade als wir Australien hinter uns ließen, begann es zu tagen. Über der azurblauen Tasmansee lag ein mehr oder weniger dünner und nicht selten lückiger Wolkenschleier. Und je näher die neuseeländische Südinsel rückte, desto aufmerksamer spähte ich zum Fenster hinaus, um nicht den ersten Blick auf jenes zauberhafte Land zu versäumen, das seit Jahren durch meine Träume zog. Endlich zeichnete sich am fernen Horizont zwischen Wolkenfetzen etwas Dunkles ab, rückte näher, wurde klarer – die tiefgrünen Regenwälder der Westküste Neuseelands, die durch einen schmalen Strandstreifen vom Meer getrennt werden. Bald schwebte das Flugzeug über die Südalpen hinweg – nicht gar weit von meinen späteren Jagdgebieten entfernt – und erstmals sah ich diese raue, zerklüftete und doch märchenhaft schöne Gebirgswildnis am anderen Ende der Welt mit eigenen Augen. Schon lagen die schroffen Grate und weiten Täler hinter uns, am Boden glitten flache Felder und Wiesen vorüber und bald schwenkte das Flugzeug südwärts und setzte wenig später sanft in Christchurch auf. Ich war wahrhaftig im Land meines Jugendtraumes angekommen.

Die Abwicklung der Einreiseformalitäten und der Waffeneinfuhr sprengte meine europäische Vorstellungskraft – die Beamten waren derart entspannt, freundlich und zuvorkommend, dass ich mich inmitten der offiziellen Kontrollen richtig wohlfühlte und eher das Gefühl hatte, mit Jagdfreunden als mit Zöllnern und Polizisten zu sprechen.

Wenig später stand ich schon vor dem Flughafengebäude und wartete auf den Shuttlebus, der mich zu meinem Leihwagenanbieter bringen sollte und auch recht bald eintraf. Jedoch kam es nun zu einem Missverständnis, in dessen Folge ich zur falschen Zweigstelle gefahren wurde. Dieses Problem wurde auf neuseeländisch pragmatische Weise gelöst: Ich bekam den gebuchten Kleinwagen – einen Toyota Yaris – vor Ort und sollte ihn später halt bei der anderen Zweigstelle abgeben.

Obwohl der Linksverkehr nun freilich gewöhnungsbedürftig war, fand ich mich in Christchurch überraschend gut zurecht. Überhaupt fühlte ich mich in dieser Stadt, die ich noch nie gesehen hatte, gar nicht fremd. Und dies beides will etwas heißen, bin ich doch für gewöhnlich jemand, der sich in Großstädten nicht besonders wohlfühlt und auch rasch den Überblick verliert.

Noch bevor ich zum vorab gebuchten Hotel fuhr, tätigte ich einen Großeinkauf in einem Supermarkt. Das Hotel war dann allerdings eine gewisse Enttäuschung. Zwar hatte ich bewusst preiswert gebucht und erwartete daher nichts Besonderes, doch die Wirklichkeit hatte mit den Werbetexten und Bildern dann doch äußerst wenig gemein. Dennoch: Zum Schlafen genügte es – und das war mir ohnehin das Wichtigste, denn obwohl ich vom Jetlag kaum irgendetwas spürte, war ich müde, hatte ich doch seit zweieinhalb Tagen nur wenige Stunden geschlafen.

Vorher hatte ich aber noch einige Dinge zu erledigen: Zuerst spazierte ich in den Nachmittagsstunden hinüber zu einem nahen Jagdgeschäft, kaufte einige gefriergetrocknete Fertigmahlzeiten, Gaskartuschen, Sturmstreichhölzer und dergleichen und schwatzte ein wenig mit dem Verkäufer.

Zurück im Hotel musste ich meine Planung für den nächsten Tag über den Haufen werfen. Eigentlich hatte ich beabsichtigt, leidlich auszuschlafen, einen Probeschuss zu machen, später einige Stunden gen Süden zu fahren, noch einmal in einer bereits gebuchten Unterkunft zu nächtigen und erst am übernächsten Tag ins Tahrgebirge hineinzuwandern – das ganz einfach deshalb, weil ich auf einer vorgegebenen Route im Godley Valley reichlich 15 Kilometer Privatland und mehrere Flussquerungen hinter mich bringen musste, bevor ich Staatsland erreichte und zelten durfte. Auch wenn dieser weite Weg trotz seiner Beschwerlichkeit gewiss kein voller Tagesmarsch war, wollte ich ihn möglichst mit einigen Zeitreserven angehen und plante daher doch mit einem ganzen Tag.

Und von ebendiesem Vorhaben musste ich nun Abstand nehmen, da für den übernächsten Tag an der Westküste mit großen Regenmengen zu rechnen war und auch an der Ostküste mäßiger Regen vorhergesagt war. Obwohl sich das Godley Valley an der Ostseite des Gebirges befindet, so reicht es doch bis direkt an den Hauptkamm. Und weil ich aus den heimischen Alpen wusste, dass Niederschläge meist beidseits des Hauptkamms besonders stark sind, musste ich nicht nur mit besonders schlechtem Wetter rechnen, sondern auch damit, dass die Flüsse und Bäche Hochwasser führten und daher nicht passierbar wären.

Wenn ich also vermeiden wollte, einen oder gar mehrere Jagdtage zu verlieren, weil das Jagdgebiet nicht erreichbar war, blieb mir keine andere Wahl, als unter gewissem Zeitdruck noch vor dem Regen ins Godley Valley hineinzuwandern. Das bedeutete nicht nur, die gebuchte Übernachtung verfallen zu lassen, sondern auch, dass ich den Probeschuss erst im Jagdgebiet absolvieren konnte. So packte ich noch an diesem Abend meinen Rucksack, um am neuen Morgen startbereit zu sein.

27. Februar – Die ersten Tahre

Mit dem Tagwerden verließ ich Christchurch. Der Weg gen Süden nahm aufgrund einer Umleitung mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Die flachen Ebenen wandelten sich zunehmend in ein idyllisches Hügelland – und je mehr die zackigen Gipfel des Tahrgebirges in mein Blickfeld rückten, desto kurzweiliger gestaltete sich die Fahrt durch die sonnenüberstrahlte Spätsommerwelt. Der Wind wurde stärker, wuchs sich zum Sturm aus, zerrte an Bäumen und rüttelte merklich am Auto. Am Beginn des Godley Valley bog ich von der asphaltierten Straße ab und holperte auf einer Schotterstraße, die meinen Kleinwagen aber vor keine allzu großen Hürden stellte, noch eine Stunde weiter der Gebirgswildnis entgegen. Zu meiner Linken lag nun der Lake Tekapo – ein türkisblauer See von rund 25 Kilometern Länge, welcher von den trüben Gletscherwassern des Godley River gespeist wird und ein faszinierendes Bild unwirklicher Schönheit bietet. Und die weißen Schaumkronen, die der Sturm vor sich hertrieb, verrieten, dass der Wind auch im Schutz der himmelhohen Gipfel des Godley Valley keinesfalls schwächer war.

Lake Tekapo

Dann jedoch begann mich dieses Wetter allmählich zu beunruhigen: Jenseits des Sees war die Luft im breiten Gletscherflusstal mehrere hundert Meter hoch von aufgewirbeltem Sand erfüllt. Einen Sandsturm konnte ich auf dem ohnehin schon weiten und beschwerlichen Weg, der mir heute noch bevorstand, wirklich nicht gebrauchen.

Doch als ich zur Mittagszeit den grasigen Parkplatz am Straßenende erreichte, war die Luft schon wieder klarer und nur mehr ein trüber, bodennaher Schleier erinnerte noch an die bedrohlich anmutende Sandwalze. Von diesem Straßenende führt eine Fahrspur, die nur bei Niedrigwasser von guten Geländefahrzeugen zu bewältigen ist, weiter taleinwärts. Für mich begann hier also der weite Fußmarsch hinein in die schroffen Weiten des Tahrgebirges. Ich schnallte die Büchse auf den randvoll bepackten Rucksack, wuchtete mir diese reichlich dreißig Kilogramm auf die Schultern und tat die ersten Schritte hinein in jenes Abenteuer, auf das ich mehr als ein Jahrzehnt hingefiebert hatte.

Bereit zum Abmarsch

Bald erreichte ich die erste mögliche Hürde auf meinem Weg: den Macaulay River, der sich in verästelten Armen durch sein kilometerbreites Schotterbett windet. Das Durchwaten solcher Gebirgsflüsse ist fester Bestandteil der neuseeländischen Wildnisjagd und ist bei der Planung unbedingt zu berücksichtigen. Viele Flüsse lassen sich gar nicht oder ausschließlich bei Niedrigwasser queren. Und auch die übrigen stellen eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar, die Unerfahrene nur allzu leicht in lebensbedrohliche Situationen bringen kann. Ich hatte im Rahmen meiner Planungen eine Vielzahl von Videos aus dieser Gegend geschaut, um mir ein Bild von der Schwierigkeit der zu erwartenden Flussquerungen zu machen und abzuschätzen, ob ich mir das zutraute oder ob ich mich doch hätte für ein anderes Gebiet entscheiden müssen. So war ich eigentlich überzeugt, dass mich der Macaulay River vor keine ernsthaften Schwierigkeiten stellen würde – und fand mich nun bestätigt. Sein strömendes und sprudelndes Wasser war nicht mehr als knietief. Nachdem ich Jagdhose und Gamaschen ausgezogen und die hartsohligen Bergschuhe gegen Outdoor-Sandalen getauscht hatte, ließen die Flussarme sich mühelos durchwaten.

Hernach folgte ich weiter der Fahrspur und passierte bald die Lilybank Station, die letzte Farm vor der absoluten Wildnis. Es war unschwer zu erkennen, dass man sich hier im Tahrgebiet befand und wie hoch die Wertschätzung dieser verzaubernden Wildart bei den Farmern sein musste. Schon auf der großen Tafel an der Zuwegung zur Station prangte über ihrem Namen einem Wappen gleich ein Tahr. Und ein Stück weiter zog der Schädel eines guten Tahrbullen, der in einem Maschendrahtzaun steckte, meinen Blick auf sich – vermutlich stammte diese Trophäe von einem jener Tahre, von denen ich wusste, dass sie unweit des hübschen Farmhauses gehalten werden.

Dann ließ ich auch die Lilybank Station hinter mir und wanderte raschen Schrittes in das majestätische Godley Valley hinein. Nicht selten musste ich mich förmlich gegen den Sturm stemmen, der mir vom Hauptkamm entgegenfegte und mir immer wieder Sandkörner stecknadelgleich ins Gesicht blies – und wenn ich einmal quer zur Windrichtung ging, trug mich manche Bö gar ein wenig zur Seite.

Mit jedem Kilometer, den ich hinter mir ließ, zog mich die Wildheit der Landschaft mehr in ihren Bann. Allein die Dimensionen dieses Gebirgstales sprengten alles, was ich aus den heimischen Alpen kannte. Zwei, drei Kilometer breit war das meist tischebene Schotterbett des verästelten Godley River, in dem sich seine gewundenen Arme ihren Weg hinaus zum Lake Tekapo suchten. Die Randbereiche des Tales hingegen war oft von trockenem Gras und meist lichtem Dornengebüsch bewachsen. Beidseits des Talbodens erhoben sich steile, oft verbuschte Hänge, zogen hinauf in Schotterkare und türmten sich hoch oben – mehrere Kilometer über mir – zu schroffzackigen Felsgipfeln.

Obwohl ich dieses wilde Tal zum ersten Mal sah, kam ich mir erneut nicht fremd vor – nein, vielmehr fühlte es sich an, als sei ich schon einmal hier gewesen. Ob dies an meiner intensiven Planung lag oder daran, dass ich mich in dieser Bergwildnis einfach wohlfühlte, vermochte ich nicht zu sagen.

Mein Weg führte mich der undeutlichen Fahrspur folgend nahe am – taleinwärts blickend – rechten Hangfuß entlang. Mein erstes neuseeländisches Wild, das ich erschaute, war ein Feldhase, der zwischen trockenen Grashorsten und dornigem Gebüsch sein Heil in der Flucht suchte. Auch danach hoppelten immer wieder Hasen und – wesentlich häufiger – Kaninchen davon. Und wenn ich mich wieder einmal einem der rauschenden Flussarme näherte, drang oft schon von Weitem der nasale, durchdringende Warnruf der Paradieskasarkas an mein Ohr. Diese prachtvolle Halbgans ist in Neuseeland endemisch und weit verbreitet, kommt meist paarweise in Anblick und äugt außergewöhnlich gut – selten nur kommt es vor, dass man die Vögel entdeckt, bevor sie den herannahenden Menschen gewahrt haben und ihren Unmut darüber lautstark kundtun.

Einmal strich auch ein Trupp Kanadagänse vorüber und immer wieder liefen auf den Schotterbänken hurtigen Schrittes Regenpfeifer umher.

Obwohl der Rucksack schwer auf meinen Schultern lastete, zwang ich mich dazu, so wenig zu rasten, wie es halt möglich war, um bestenfalls noch bei Tageslicht das Staatsland zu erreichen. Auch das Wetter mahnte zur Eile, denn der Sturm blies immer noch mit unverminderter Stärke und nur wenige Kilometer weiter drinnen im Tal baute sich eine Wolkenwand auf, die vom aufziehenden Schlechtwetter kündete. Auf mich hingegen brannte nach wie vor die Sonne herab. Und bald schon begann ich zu spüren, um wie viel stärker die Strahlung hier am anderen Ende der Welt war: Meine Kleidung hatte ich bewusst so gewählt, dass ich meine gesamte Haut bedecken oder zumindest beschatten konnte – mit Ausnahme der Hände, da ich dort noch nie einen Sonnenbrand erlitten hatte. Dass die Haut der Hände bereits nach wenigen Stunden spannte und sich rötete, zeigte jedoch, wie massiv ich die Strahlungsintensität in Neuseeland unterschätzt hatte.

Je weiter ich ins Tal hineinwanderte, desto häufiger querte die Fahrspur gewundene Flussarme oder einmündende Bäche. Anfangs waren sie entweder an ihren seichtesten Stellen kaum wadentief, sodass ich sie dank meiner Gamaschen trockenen Fußes durchwaten konnte – oder sie nahmen einen solchen Verlauf, dass sie sich ohne großen Umweg umgehen ließen. Dann jedoch stieß ich beim Umgehen einer Flussschleife auf ein Dornendickicht, das den schmalen Streifen zwischen knietiefem Wasser und steilem Hang einnahm. Hier half alles nichts und ich musste mich ein weiteres Mal der Bergschuhe entledigen und in Sandalen das eiskalte Gletscherwasser durchwaten.

Danach kam ich jedoch wieder leicht und rasch voran und der Blick auf mein Garmin inReach – GPS-Navigation und Satellitenkommunikation in einem Gerät – nährte die Hoffnung, dass ich mein Tagesziel so früh erreichen könnte, dass sogar noch Zeit für einen Probeschuss bliebe. Allmählich rückte der erste zum Staatsland zählende Hang in mein Blickfeld und freilich suchte ich Schotter, Fels und Gras durchs Fernglas nach Wild ab – zwar entdeckte ich keines, doch besonders genau nahm ich es ohnehin nicht, denn ich musste weiter.

Dort, wo wenig vor dem Staatsland aus einem schroffen Seitental ein weiß schäumender Bach in den Godley River einmündet, musste ich ein letztes Mal die Bergschuhe gegen die Sandalen tauschen. Weil es im Abendschatten allmählich kühl wurde, wollte ich, bevor ich in das eiskalte Wasser stieg, noch eine Jacke anlegen – und während ich das tat, blickte ich zufällig bergwärts. Dabei gewahrte ich auf einem grasigen Quergrat einen stämmigen Wildkörper, kaum mehr als zweihundert Meter entfernt. Dort oben stand jenes Wild, von dem ich seit mehr als einem Jahrzehnt träumte und dessentwegen ich um die halbe Welt gereist war – ein Tahr! Und schon gesellte sich ein zweiter hinzu. Ich richtete das Spektiv auf der knapp mannshohen Uferböschung des Bachs ein und sah meine ersten Tahre nun wie zum Greifen nah. Beides waren Bullen – zwar keine kapitalen, aber doch zumindest recht passable. Es war so unwirklich und zugleich höchst faszinierend, dieses urige Wild wahrhaftig in Anblick zu haben. Sogar im Sommerhaar gab es ein noch beeindruckenderes Bild ab, als ich mir anhand von Fotos und Videos vorgestellt hatte. Der Wind fuhr in die Mähnen der beiden Bullen und im matten Abendlicht wirkten ihre zottigen Decken im Kontrast zu den weißen Bäuchen beinahe schwarz.

Kunststück wäre es nun keines gewesen, einen der beiden Bullen zu erlegen. Doch sie waren sicher vor meiner Kugel, denn sie standen auf Privatland. Die Grenze zum Staatsland verlief zwar nur rund hundert Meter über ihnen. Doch selbst falls sie mir den Gefallen getan hätten, dort hinaufzuwechseln, wäre ich zum Nichtstun verdammt gewesen, da ich jenen Winkel des Jagdgebietes nicht hätte erreichen können, ohne Privatland zu queren. Also beschränkte ich mich aufs Fotografieren dieser zauberhaften Wildart – und so viel mir das Erbeuten eines Tahres auch bedeutet hätte, war ich irgendwie sogar froh, dass ich nicht gleich das erste Stück, dessen Anblick mir vergönnt war, erlegte.

Irgendwann musste ich jedoch weiter, zumal erste Regentropfen auf den Flussschotter fielen. Auch nachdem ich die sprudelnden Wasser des Bachs durchwatet hatte, nahm das Wild zu meiner Überraschung immer noch keine wirkliche Notiz von mir.

Kurz darauf hatte ich das Staatsland erreicht. Ein geeigneter Zeltplatz auf einem Grasstreifen am Hangfuß war rasch gefunden – und weil er am Eingang des Seitentales lag, war er sogar leidlich windgeschützt. Da das Licht bereits zu schwinden begann, galt es nun jedoch, als Erstes die Büchse kontrollzuschießen. Also stellte ich flugs die leere Patronenschachtel als Ziel auf und zwei Probeschüsse bestätigten, dass die Tikka auf dem langen Flug keinen Schaden genommen hatte.

Im letzten Lichthauch des Spätsommertages baute ich das Zelt auf. Danach war es bereits so finster, dass ich die Stirnlampe anknipsen musste. Das Wetter wurde schlechter, der Regen stärker. Also verzog ich mich bald ins Zelt, ohne eine warme Mahlzeit zu mir zu nehmen. Wirklichen Hunger hatte ich nach den Mühen des heutigen Tages ohnehin nicht.

Die beiden Tahrbullen

28. Februar – Regen

Trotz der miserablen Wettervorhersage hatte ich den Wecker auf halb sieben gestellt, um vielleicht eine Regenpause für eine Frühpirsch nutzen zu können. Doch der Tropfenfall prasselte unentwegt auf das Zeltdach und auch der Sturm blies kaum schwächer als zuvor. So blieb ich liegen und schlief weiter.

Am späten Vormittag rief ich mit dem inReach die aktuelle Wettervorhersage ab. Sie versprach keine Wetterbesserung, eher sogar eine leichte Verschlechterung. Weil ich aber nicht den ganzen Tag im Zelt bleiben wollte, kroch ich dennoch ins Freie.

Ich legte Regenkleidung an, stopfte nur das Allernötigste in den Rucksack und brach zu einem kurzen Pirschgang entlang des Hangfußes beidseits des Camps auf. Immer wieder glaste ich die in den trüben Himmel emporragenden Hänge ab. Doch zwischen Fels und Schotter, bürstendichtem Busch und den im Wind sich wiegenden Horsten des Tussockgrases vermochte ich kein Haar eines Stückes Wild zu entdecken. Nur in einem nahen Dornenbusch turnte ein Fächerschwanz – ein quirliges Vögelchen – umher, das ich ohne seinen weißen, gefächerten Schwanz und seine ruckartigen Bewegungen vermutlich übersehen hätte. Und drunten am Flussufer entdeckte ich einige Paradieskasarkas und einen Regenpfeifer.

Zeitweise besserte sich das Wetter ein wenig. Gar die Sonne mühte sich, durch das regenschwere Gewölk zu brechen, und ließ über dem Godley Valley einen prachtvollen Regenbogen erstrahlen.

Schließlich kehrte ich zum Camp zurück, um eine warme Mahlzeit zu mir zu nehmen. Hernach wanderte ich noch ein Weilchen in Campnähe umher und glaste die schroffen Hänge nach Wild ab. Dann aber verschlechterte sich das Wetter wieder und der Regen nahm zu, sodass ich mich ins Zelt verkroch. Noch hoffte ich, am Abend würde sich ein Wetterfenster für eine weitere kurze Pirsch ergeben. Doch das Gegenteil war der Fall: Eines der in Neuseeland seltenen Gewitter entlud sich, Blitze zuckten grell vom Himmel, urweltliche Donner grollten dumpf durch die Weiten des wilden Gebirgstales und sintflutartiger Regen prasselte hernieder. In den Abendstunden verzog sich das Gewitter zwar, doch es regnete immer fort, sodass ich dazu gezwungen war, auch den Rest des Tages im Zelt zu verbringen.

Wenn ich meinen Blick nun über das von Wolkenfetzen umwaberte Godley Valley schweifen ließ, zeigte sich, dass meine Entscheidung, schon gestern hier hereingewandert zu sein, nur allzu richtig gewesen war. Der Fluss führte Hochwasser, hatte sein eigentliches Bett verlassen und die trüben Fluten begannen bereits, die flachen Schotterebenen zu überschwemmen. Einmal abgesehen davon, dass die weite Wanderung im strömenden Regen wenig angenehm gewesen wäre, so wäre es völlig unmöglich gewesen, Flüsse und Bäche bei diesem Wasserstand zu durchwaten.