Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

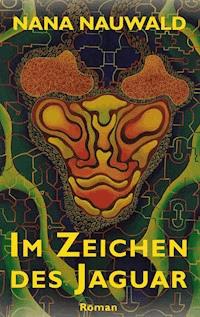

VON EINER, DIE AUSZOG, IHR LEBEN ZU LEBEN! DIE TRAUMVISIONEN einer Schreckensnacht nach überstandener Krebsoperation fordern Carla Vogelsang, Inhaberin einer PR-Agentur, dazu heraus, sich dem Trümmerfeld ihres Lebens zu stellen. Ihre „Aufräumarbeiten“ legen einen sorgsam verdrängten, tiefen Lebensschmerz frei: Manuel, Student und politischer Flüchtling aus Peru, die Liebe ihres Lebens. Vor etwas zwanzig Jahren verschwand er ohne vorherige Ankündigung aus ihrem Leben. Carla entschließt sich, diesen Schmerz nun endlich zu heilen, Gewissheit über die Gründe für Manuels damaliges Verschwinden zu erlangen, ihn zu finden. Sie weiß weder, ob er noch lebt und wenn ja, wo sie ihn finden kann. Ihr einziger Anhaltspunkt ist, dass er zum Volk der Shipibo gehört, das im peruanischen Amazonasgebiet zu Hause ist. Wegweiser ihrer wagemutigen Lebensreise ist das letzte Geschenk Manuels an sie: ein mit geometrischen Mustern bestickter Beutel mit einer kleinen Flöte aus dem Knochen eines Jaguars. Die Worte, die Manuel ihr zuflüsterte, als er ihr kurz vor seinem Verschwinden den Beutel in die Hand drückte, klingen ihr immer noch in den Ohren: „Wenn du diese Flöte bläst und dabei dich auf mich konzentrierst, wirst du mich finden, wo immer ich auch bin.“ Ungeplante, sich immer wieder überraschend öffnende Wege führen Carla in die Ritualwelten machtvoller curanderos an der Pazifikküste, öffnen ihr Einblicke in die Geisterwelten des alten Volkes der Moche und führen sie zu einer alten Shipibo-Schamanin im Dschungel. Carla erkennt durch ihre Erfahrungen in den nächtlichen Schamanenritualen, dass alle Erscheinungsformen des Lebens ein ihnen entsprechendes „Klangmuster“ haben, einen eigenen Gesang. Carla überwindet ihre anfänglichen Widerstände und Vorurteile gegenüber diesen ihr fremden geistigen und alltäglichen Welten und findet mit einen neuen, klaren Blick für das weite Spektrum der Wirklichkeiten das, was sie sucht: Manuel und ihre eigenes Lebensmuster, ihren eigenen Lebensklang.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 537

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIE TRAUMVISIONEN einer Schreckensnacht nach überstandener Krebsoperation fordern Carla Vogelsang, Inhaberin einer PR-Agentur, dazu heraus, sich dem Trümmerfeld ihres Lebens zu stellen. Ihre »Aufräumarbeiten« legen einen sorgsam verdrängten, tiefen Lebensschmerz frei: Manuel, Student und politischer Flüchtling aus Peru, die Liebe ihres Lebens. Vor etwas zwanzig Jahren verschwand er ohne vorherige Ankündigung aus ihrem Leben.

Carla entschließt sich, diesen Schmerz nun endlich zu heilen, Gewissheit über die Gründe für Manuels damaliges Verschwinden zu erlangen, ihn zu finden. Sie weiß weder, ob er noch lebt und wenn ja, wo sie ihn finden kann. Ihr einziger Anhaltspunkt ist, dass er zum Volk der Shipibo gehört, das im peruanischen Amazonasgebiet zu Hause ist. Wegweiser ihrer wagemutigen Lebensreise ist das letzte Geschenk Manuels an sie: ein mit geometrischen Mustern bestickter Beutel mit einer kleinen Flöte aus dem Knochen eines Jaguars. Die Worte, die Manuel ihr zuflüsterte, als er ihr kurz vor seinem Verschwinden den Beutel in die Hand drückte, klingen ihr immer noch in den Ohren: »Wenn du diese Flöte bläst und dabei dich auf mich konzentrierst, wirst du mich finden, wo immer ich auch bin.« Ungeplante, sich immer wieder überraschend öffnende Wege führen Carla in die

Ritualwelten machtvoller Curanderos an der Pazifikküste, öffnen ihr Einblicke in die Geisterwelten des alten Volkes der Moche und führen sie zu einer alten Shipibo-Schamanin im Dschungel. Carla erkennt durch ihre Erfahrungen in den nächtlichen Schamanenritualen, dass alle Erscheinungsformen des Lebens ein ihnen entsprechendes »Klangmuster« haben, einen eigenen Gesang.

Carla überwindet ihre anfänglichen Widerstände und Vorurteile gegenüber diesen ihr fremden geistigen und alltäglichen Welten und findet mit einemneuen, klaren Blick für das weite Spektrum der Wirklichkeiten das, was sie sucht: Manuel und ihr eigenes Lebensmuster, ihren eigenen Lebensklang.

NANA NAUWALD, geb. 1947. Künstlerin, Autorin, Dozentin für Rituale der Wahrnehmung. Sie erforscht seit 32 Jahren schamanische Bewusstseinswelten (Südamerika, Sibirien, Nepal). Über 15 Jahre lang war sie Gast in Dörfern der Shipibo und bei Schamanen im Amazonasgebiet.

In Seminaren und Vorträgen inspiriert sie zu einem dem heutigen Leben entsprechenden kreativen Wirken durch im Schamanismus wurzelnde Methoden und Rituale.

In ihren farbenstarken Gemälden finden die Erfahrungen und Einsichten in die Vielfältigkeit des Bewusstseinsfeldes einen tiefen Ausdruck. Sie ist Autorin mehrerer Bücher mit den Schwerpunkten Wahrnehmung, Naturerfahrung, Schamanismus.

www.visionary-art.de / www.ekstatische-trance.de

ZUFÄLLE GIBT ES NICHT …

ES GIBT NUR MUSTER, DEREN

BEDEUTUNG WIR NOCH NICHT VERSTEHEN.

TAD WILLIAMS

Inhaltsverzeichnis

Die Verfinsterung des Lichts

Der Aufbruch

Die Anfangsschwierigkeit

Die Annäherung

Die Entwicklung

Das Erschüttern

Innere Wahrheit

Das Eindringliche, der Wind

Das Durchbeißen

Die Fülle

1

DIE VERFINSTERUNG DES LICHTS

Das dröhnende Trommeln ihres Herzens zerreißt die Dunkelheit der Nacht. Mit jedem Schlag öffnen sich blassgraue Risse in der bedrohlichen Schwärze. Risse, aus denen heraus sich schemenhafte Gestalten lösen, mit der Schwärze verschmelzen, auf sie zukommen. Carla sitzt mit weit aufgerissenen Augen in ihrem Bett. Der kalte Schweiß überzieht ihren abgemagerten Körper wie eine Membran, die die Trommelschläge ihres Herzens vielfach verstärkt.

Unfähig, die Hand zum Schalter der Nachttischlampe auszustrecken, starrt Carla gebannt in die wabernde Landschaft aus vielfältigen Schwarztönen.

Die schemenhaften Gestalten scheinen sich mit jedem ihrer kurzen, schnellen Atemzüge zu verändern. Noch bevor Carla sie mit ihrem Blick ganz erfassen kann, verschmelzen sie zu neuen Formen, treten zurück in das tanzende Schwarz.

Carla gibt dem Impuls, sich die Decke über den Kopf zu ziehen und damit diesen seltsamen Spuk zu beenden, nicht nach. Sie besinnt sich kurz auf ihre analytische, auf Ursache-Wirkung bezogene Geisteshaltung und setzt sich im Bett auf. »Wenn ich das alles hier mit offenen Augen sehen kann, dann will ich auch wissen, was das ist«, spricht sie sich Mut zu. Ihr Atem wird ruhiger, die Herzton-Trommeln werden leiser.

Sie kneift ihre Augen zusammen, um schärfer in die Dunkelheit hineinsehen zu können – etwas hat sich verändert in dieser Sinfonie aus Schwarz und wabernden Gestalten. Eine der Schattengestalten verschwindet nicht wieder in der Dunkelheit, sondern tritt in einer klaren, beständigen Form und sogar in Farbe aus dem Schattenschwarz heraus. Eine Raubkatze mit schwarzer Zeichnung auf braungelbemFell geht mit wiegendem Schrittauf Carla zu. Ein Jaguar.

Aus dem letzten noch nicht völlig erstarrten Winkel ihres Verstandes löst sich ein Gedanke: »Entweder habe ich die falschen Medikamente bekommen oder ich bin gerade dabei, wahnsinnig zu werden, weil der Krebs schon bis in mein Gehirn gewandert ist.«

Die Raubkatze steht jetzt dicht an Carlas Bett, sie kann den heißen, fauligen Atem riechen, der aus dem geöffneten Maul strömt.

Eine große Stille wie aus Watte füllt den Raum, als wären Carla, ihr Kiefernbett, das freundliche Einzelzimmer und mit ihm die ganze Reha-Klinik in einer Vakuumkugel eingeschlossen.

In diese Stille hinein dröhnt die Stimme der Raubkatze: »Es macht keinen Unterschied, ob du tot bist oder lebendig.«

Die Worte hallen in Carlas Kopf tausendfach wieder, der Wortschall ergießt sich in jede Zelle ihres Körpers, wirbelt zurück in das Maul der Raubkatze. Stille.

Die Erscheinung des Tieres bewegt sich rückwärts, zerfließt in der Dunkelheit. Die Stille des Raumes, die Stille der ganzen Welt hat sich mit einer Saugbewegung aus der Außenwelt zurückgezogen, in Carla hinein. Sie hört ihren Atem nicht mehr, die Stille in ihr droht sie zu ersticken. Panik steigt in ihr hoch. Der Lichtschalter – da war doch noch vor kurzem ein Lichtschalter neben ihrem Bett!

Carlas Hand, die sich starr und eiskalt anfühlt, tastet unbeholfen die Wand neben dem Bett ab, fühlt endlich den Lichtschalter. Der kleine Raum wird eingetaucht in warmes, gelbes Licht. Carlas Blick fällt auf ihren edlen Designer-Wecker: drei Uhr morgens. Mühsam, mit steifen Gliedern, steigt sie aus dem Bett, wechselt ihr durchschwitztes Nachthemd und wickelt sich in einen weiten Morgenmantel aus wärmenden Kaschmir ein.

Sie öffnet das Fenster und atmet tief die milde, würzige Luft der Sommernacht ein. Verwundert bemerkt sie, wie hell die Nacht draußen ist. Wenn es draußen so hell ist, woher kam dann diese tiefe Dunkelheit in ihrem Zimmer? Woher kamen die Schattengestalten, das Dröhnen ihres Herzens, die Raubkatze und vor allem: diese Worte?

Carla zieht sich den leichten Korbsessel an das Fenster. Hinter dem Park der Reha-Klinik stehen wie eine dunkle Wand die berühmten Schwarzwaldtannen, schwarz und schweigend ...

Nie hätte sie gedacht, dass es sie erwischen könnte. Sie, die erfolgreiche, selbstbewusste Carla Vogelsang, dreiundvierzig Jahrealt, Inhaberin einer kleinen, aber sehr exklusiven PR-Agentur.

Natürlich kannte sie in ihremBekanntenkreis einige Frauen, die an Brustkrebs erkrankt waren. Aber irgendwie hatte Carla sie entweder unter der Rubrik »frustrierte Hausfrauen und Mütter« oder »Frauen mit unerfüllten Leben« abgespeichert. Kein Wunder, das sie Krebs bekamen!

Doch dann kam der vierzehnte Januar. Der Tag, an dem ihr Lebensgebäude in sich zusammenfiel.

Ohne Beschwerden war sie, wie immer im Abstand von zwei Jahren, zur Mammografie gegangen. Und dann, noch in der Praxis, die Diagnose: ein kleiner Tumor in der linken Brust. »Sie haben wirklich Glück«, sagte ihr der Arzt.

Es war ihr schwer gefallen, dieses »Glück« zu verstehen. »Glück« hieß, dass der bösartige Tumor im Frühstadium entdecktwurde und noch keine Metastasen gebildet hatte. Ihre linke Brust musste nicht amputiert werden. Glück.

Sie tat sich schwer damit, die Erkrankung als ihre Realität anzunehmen. Nach der Operation wurde sie mit noch mehr Glück gesegnet: keine Chemotherapie! Dafür aber fünf Wochen lang jeden Werktag Bestrahlungen, Gesprächstherapie, Bewegungstherapie, Reha-Klinik, tägliche Tabletteneinnahme gegen das Wachstum von Metastasen. Ihren Freunden gegenüber gewöhnte sie sich an, sarkastisch von den »Stationen ihres Kreuzwegs« zu sprechen.

Über den sanften Bergrücken im Osten zieht der erste Schimmer des neuen Tages herauf. Carla fröstelt, schließt das Fenster, kuschelt sich in ihre Bettdecke ein. Schlafen, das ist alles, was sie jetzt möchte. Schlafen – ohne Gedanken an Dunkelheit, Schattengestalten und Raubkatzen. Aber vor allem ohne Erinnerung an diese Worte.

Wenn sie wieder aufwacht, wird die Welt hell sein, wartet die Therapiestunde auf sie, wird es Erklärungen geben für das Nachtgeschehen.

»Das waren Bilder meines Unterbewusstseins«, beruhigt sie sich immer wieder, bis sie endlich in einen tiefen, traumlosen Schlaf fällt.

Die Welt des neuen Tages ist hell, so wie Carla es sich beim Einschlafen gewünscht hat. Doch schon im ersten Gedanken diesesneuen Tages reist ein »blinder Passagier« mit, der sich unüberhörbar vordrängt. Der blinde Gedankenpassagier flüstert ihr zu: »Du weißt es. Der Jaguar hatte Manuels Gesicht. Es war Manuel, der zu dir gesprochen hat.«

Vorbei ist es mit der Ruhe des neuen Tages.

Manuel. Sie war sich sicher gewesen, das alles für immer ausbruchsicher im hintersten Winkel der Grundmauern ihres fast perfekt konstruierten Lebensgebäudes vergraben zu haben: die köstliche Zeit ihrer Liebe, die verwirrende Zeit der Begegnung mit seinen ihr so fremden Wurzeln, die erregende Zeit ihrer gemeinsamen politischen Arbeit, die Aktionen gegen die Startbahn West und den Nazi-Buchladen, das Leben in der Wohngemeinschaft.

Sie, Studentin der Germanistik mit dem Ziel Lehramt und Manuel, Student und politischer Flüchtling aus Peru, von dessen Geschichte sie nur wenig wusste. Was sie wusste, reichte ihr damals aus, um keine Fragen zu stellen: sie wusste von der Wahrheit ihrer Nächte. Die Nächte waren erfüllt von einer wilden Sinnlichkeit, und in den Momenten der Ruhe erzählte ihr Manuel ihr immer wieder von seiner Familie und seinem Dorf. Sie verstand nicht alles, aber sie genoss es, dem weichen, sinnlichen Klang seiner Stimme zu lauschen.

Wo sein Dorf genau lag, hatte er ihr aus Angst vor Sanktionen gegen seine Familie nie gesagt, irgendwo im peruanischen Dschungel.

Manches, was er ihr in diesen langen Nächten erzählte, irritierte sie – wie konnte er, ein glühender Verfechter sozialistischer Ideen, der vehement für die Rechte der indigenen Völker kämpfte, in einer Welt zu Hause sein, in der es Geister und Wunderheiler gab? Phantastische, befremdliche Geschichten erzählte er ihr: Von seinem Vater, der in nächtlichen Zeremonien mit Pflanzengeistern die Menschen im Dorf heilte; von geometrischen Mustern, die jeden Menschen wie ein unsichtbares Netz überzogen; vom Jaguar, der nicht nur ein Tier, sondern auch ein mächtiger Geist sein konnte.

Sie hörte sich diese Erzählungen an, wie sie sich Märchen für Kinder anhörte. Aber wenn Manuel im Zusammenhang mit den Erzählungen auf seiner kleinen Knochenflöte spielte, war ihr das zu viel. Diese Flöte hatte nur vier Löcher, doch Manuel entlockte ihr sehnsuchtsvolle, rufende Tonfolgen. Hätte sie nur diese Klänge gehört, ohne die Geschichten dazu, und ohne zu wissen, dass die Flöte aus dem Knochen eines Jaguars gefertigt war, hätte sie die weichen, hauchig geblasenen Melodien sicher sehr genossen. Doch so waren ihr die Flöte und der Klang unheimlich, riefen Abwehr in ihr hervor.

Als Manuel seinen Geschichten eines Nachts hinzufügte, dass sein Vater den Jaguar nicht nur selbst getötet habe, sondern ein Schamane sei, der mit dem Geist des Jaguar arbeite, weigerte sie sich, die Flöte anzufassen, geschweige denn, selbst auf ihr zu spielen.

Sie verbrachte einen ganzen Nachmittag in der Bibliothek des Völkerkundemuseums, um sich über Schamanen zu informieren. Was sie las, ließ sie ärgerlich werden. Wie konnte ein aufgeklärter Mensch wie Manuel etwas mit diesem steinzeitlichen, animistischen Zauberkult zu tun haben!

Dann, in einer kalten Januarnacht, der sie die Hitze ihrer jungen Körper entgegensetzten, wurde Manuel sehr ernst, zog das Beutelchen mit der Knochenflöte hervor und legte es in ihre Hand. »Gatita, mein kleines Kätzchen, ich weiß, du fürchtest dich vor dieser Flöte. Ich kann dir jetzt diese Furcht nicht wegnehmen. Ich liebe dich, du weißt das. Ich bitte dich um dein Vertrauen, auch wenn du manches an mir nicht verstehst. Ich möchte, dass du diese Jaguarflöte nimmst und sie gut hütest, sie ist das Kostbarste, das ich dir außer meiner Liebe geben kann. Solange diese Knochenflöte bei dir ist, werde auch ich bei dir sein.«

Damals wie auch heute haben Carla diese Worte geängstigt. Seit dieser Nacht hütet sie die Manuels Kostbarkeit, hat sie aber nie versucht zu blasen. Mit der Jaguarflöte hatte er ihr das Beutelchen geschenkt, in dem er die Flöte aufbewahrte. Sie mochte den kleinen Beutel, er gefiel ihr gut: auf dunkelbraunem, grob gewebtem Tuch sind in leuchtenden Farben eigenartig verschlungene, geometrische Muster gestickt.

Einige Wochen später war Manuel eines Morgens aus der Wohnung verschwunden, ohne Vorankündigung. Nur ein Zettel lag neben ihrem Bett: »Mein Kätzchen, Geliebte, ich muss gehen, aber ich verlasse dich nicht. Es ist besser für deine Sicherheit,wenn du nicht weißt, wo ich bin. Ich habe Probleme mit der Ausländerbehörde. Die Kraft des Jaguargeistes wird dich schützen. Wir werden uns wieder sehen. Ich liebe dich.«

Darunter stand: »Manuel, den seine Eltern‚Metsa Vari‘ nennen«.

Noch lange Zeit nach seinem Verschwinden hatte sie morgens beim Aufwachen das Gefühl, Manuel hätte sie in der Nacht besucht. Selbst Jahre später hätte sie manchmal schwören können, sein vertrautes, leises Pfeifen zu hören, wie einen lang gezogenen, hohen Ruf.

Gut vergraben in dem hintersten Winkel ihres Kleiderschrankes ist auch das, was ihr Manuel kurz vor seinem Verschwinden geschenkt hat: die Knochenflöte, aufbewahrt in dem kleinen Beutel, zusammen mit seinen Abschiedsworten. Metsa Vari – der Name für ihr nicht gelebtes Leben.

Auch ohne Therapiestunde weiß sie nach dieser Nacht, dass einer der Ecksteine dieser Grundmauern Manuel heißt.

Und noch etwas weiß sie nach dieser Nacht: es ist ihr nicht egal, ob sie tot ist oder lebendig. Sie will leben.

2

Der Aufbruch

MIT EINEM SATTEN, dunklen Klick schnappte die Tür in das Schloss. Seltsam, dass so etwas Vertrautes wie der Ton der zufallenden Wohnungstür ein Schwindelgefühl verursachen kann!

Carla lehnt sich an den Türrahmen und atmet einige Male tief in ihre Körpermitte hinein, bemüht sich, den Kontakt ihrer Füße zum Boden zu spüren – so, wie sie es in der Reha-Klinik gelernt hat. Jetzt nur kein Panikgefühl aufkommen lassen! Das bewusste Atmen bringt ihren Körper wieder in sein Gleichgewicht. Carla öffnet die Augen, löst sich von der Türumrandung und tritt einige Schritte in das stille, alte Treppenhaus. Das polierte Messingschild neben der hohen, zweiflügeligen Eichentür funkelt im einfallenden Sonnenlicht, die schwarzen Buchstaben der Schrift scheinen zu tanzen: Carla Vogelsang. Hinter dieser Tür liegt ihre Wohnung, diese Tür verschließt die letzten sieben Jahre ihres Lebens.

Und vor dieser Tür steht ein großer, prall gepackter neuer Rucksack. Mit entschlossener Miene schultert sie ihren Rucksack, atmet noch einmal tief durch und steigt langsam die breiten, gebohnerten Holztreppen des alten Patrizierhauses zur Haustür hinab. Vor der Tür wartet ihr Taxi. »Zum Flughafen bitte.« Das Taxi fädelt sich in den stockenden Einbahnstraßenverkehr des Frankfurter Westends ein.

Carla blickt konzentriert geradeaus. Sie bemüht sich, die Häuser und Menschen der ihr so vertrauten Umgebung nur aus den Augenwinkeln heraus wahrzunehmen. Der Abschied vom Altvertrauten fällt ihr schwer. Der Schritt, zu dem sie sich entschlossen hat, ängstigt sie. Dieser Schritt heißt Manuel, heißt Peru. Carla spürt, wie ihr Herz eng wird, wie sie Atemnot bekommt. Hörbar atmet sie einige Male tief ein und aus. »Ei, is ihnen nich gut?«, fragt der Taxifahrer besorgt und fängt an, von seiner Mutter zu erzählen, die auch das Autofahren so schlecht verträgt. Das Geplapper des Taxifahrers entspannt Carla, es geht sie nichts an.

»Es geht mich nichts an ...«Noch vor dreizehn Monatenwar diese Einstellung unvorstellbar für sie gewesen, wäre einem Verrat an ihrem Selbstbild,ihrem Lebenskonzeptund ihrer Weltanschauung gleichgekommen. Carla Vogelsang, immer gut informiert über jeden und alles im Öffentlichkeitsbereich von Wirtschaft und Politik.

Dreizehn Monate. 396 Tage und Nächte, die sie erlebt hat, gelebt hat, überlebt hat.

396 Tage und Nächte – bestimmt von Angst, Schmerz, Verzweiflung, Wut, Resignation und Hoffnung.

Quietschende Reifen und eine Vollbremsung reißen sie aus ihren Gedanken. Fluchend bringt der Taxifahrer den Wagen zum Stehen. »Ah ja klar: en Offebächer. Mach dich fott da, geh zurück nach Offebach und waach dich nich mehr her nach Frankfort!« Er dreht sich zur erschrockenen Carla um. »OF – ohne Führerschein, saach ich nur.«

Ein vollbesetzter Audi aus Offenbach hat ihr Taxi beim Überholmanöver so geschnitten, dass es fast zu einemAuffahrunfall gekommen wäre. Carla muss trotz des Schrecks grinsen. Ein Audi aus Offenbach! Das ist für sie als Frankfurterin nicht nur eine etwas skurrile Bestätigung der alten Fehde zwischen Offenbach und Frankfurt, es ist auch eine nicht zu überbietende Ironie des Schicksals, dem Krebstod von der Schippe gesprungen zu sein um dann unter einem Audi aus Offenbach den Tod zu finden! Ihr Grinsen verwandelt sich in ein hysterisches Lachen. Das erschreckt den Taxifahrer noch mehr als der Fast-Unfall. Er hält in seinem Beschimpfungsgewitter inne und blickt besorgt auf seinen Fahrgast: »Ah naa, is doch nix passiert, net uffreeche!«

Der Audi ist nicht mehr zu sehen.

Vor dem Abflugterminal mustert der Taxifahrer besorgt Carla, die unbeholfen aus dem Mercedes steigt.

»Blaabe se grad her uffn Fleck stehn, ich geh ihne aan Waache hole für ihne ihrn Köfferchen.«

Carla ist dankbar über diese kleine Zuwendung, denn der Schreckmoment des Fast-Unfalls hat sie noch einmal mit ihrer aktuellen Lebenssituation konfrontiert: eine nicht gesunde Frau, alleine, auf dem Weg in ein ihr fremdes Land, auf der Suche nach dem Bauplan ihrer Lebensgrundmauern.

»Vielleicht sollte ich mich von nun an Privat-Archäologin nennen«, denkt sie selbstironisch.

In der langen Warteschlange vor dem Abfertigungsschalter für den Flug nach Amsterdam fällt ihr der Ausspruch eines Zen-Meisters wieder ein, den ihr die Yogalehrerin Yvonne zum Abschiedihres Aufenthalts in der Reha-Klinik mit auf den Weg gegeben hat: »Der Himmel ist immer der Himmel. Wenn auch Wolken und Blitze kommen, der Himmel ist nicht verwirrt.« Verstanden hat sie das nicht.

Beim Gedanken an Yvonne erinnert sich Carla wieder pflichtbewusst an die erlernte Atemtechnik und atmet tief in die Mitte ihres Körpers ein. Ihr Atem – eine der wichtigsten Neuentdeckungen ihrer letzten 396 Tage und Nächte. Wie hat sie eigentlich vorher geatmet, hat sie überhaupt in den letzten Jahren geatmet?

Kurze Zeit später, beim Flug durch einen grauen Februarhimmel, der sich nur zögernd der Sonne öffnet, nimmt sie sich fest vor: »Was immer mir auch begegnen wird, ich werde der nicht verwirrte Himmel sein.«

Die zeitaufwendigenSicherheitskontrollenaufdemAmsterdamer Flughafen geben auch Carla Zeit, sich ihre Mitreisenden anzusehen. Dem Aussehenund der Sprache nach zu urteilen sind die meisten der Passagiere Spanier oder Südamerikaner. Ihr Beruf und vor allem ihre Neugier auf Fremdes hat Carla in viele Länder geführt, doch sie ist noch nie in einem der südamerikanischen Länder gewesen. Gut trainiert darin, in fremder Umgebung Unnahbarkeit und Souveränität auszustrahlen, will ihr dass hier, eingekeilt in der unruhigen Schlange der Wartenden, nicht gelingen. Verwundert registriert sie, wie eine fast süße Aufregung von ihr Besitz ergreift. Ihr Mund ist trocken, ihr Blick streift unruhig umher, sie ist zappelig. Es ist eine Erregung des Gemüts und des Körpers, die Carla an ihre ersten Liebesverabredungen erinnert. Und diese Erregung ist – genau wie früher – begleitet von einer diffusen Angst.

Bizzelndes Gefühl im Bauch und diffuse Angst bekommen einen sehr handfesten Stoß: der quirlige Sprössling der hinter ihr stehenden Familie hat bei der Nachahmung eines Kung-Fu-Fernsehhelden die Stoßrichtung seines rechten Arms falsch eingeschätzt ...

Die Mutter, eine kleine, mollige Frau mit blitzenden dunklen Augen überschüttet Carla mit einem Wortschwall an Entschuldigungen. Carla ignoriert den Schmerz in ihrem Rücken,denkt kurz an ihre Eigenschaft als Himmel und beruhigt auf Spanisch lächelnd die aufgeregte Mutter. Vorbei ist es mit dem Nachsinnen über bizzelnde Gefühle und diffuse Angst. Noch vor dem Einstieg in die Maschine nach Lima hat Isola, die Mutter des hoffnungsvollen Sprösslings, alles in ihren Augen Wichtige aus Carla herausgequetscht: ob sie verheiratet ist, ob sie Kinder hat, warum sienach Peru reist ...

Zu Isolas großem Bedauern liegen die Plätze ihrer Familie weit entfernt von Carlas Platz. Carla aber schickt einen stillen Dank an die »Platzverteilungs-geister«. Einen zweiten stillen Dank schickt sie kurze Zeit später nach, als es sich herausstellt, dass der Fensterplatz neben ihr frei bleibt.

»So ein Himmel braucht ganz einfach mehr Platz als ein normaler Fluggast«, denkt sie lächelnd und streckt ihre langen Beine aus.

Isola und ihre Familie sind von Carlas Platz aus weder zu sehen noch zu hören, doch Isolas Fragen haben sich selbständig gemacht und kreiseln in Carlas Kopf herum.»Ob sie verheiratet ist ...«Nein, aber sie war verheiratet, mit Thomas, neun Jahre lang – von denen sechs Jahre ein gute Zeit waren. Fünf Jahre, nachdem Manuel verschwunden war, heirateten sie. Thomas, der wie sie Germanistik studierte und sich politisch engagiert hatte, und, der wie sie auch, mit der Anstellung als Lehrer nach und nach die aufmüpfige Studentenzeit und das engagierte Einsetzen für eine »gerechtere« Welt unter dem Kapitel »Jugendsünden« im Familienalbum ablegte. Sie führten eine kultivierte Ehe, in der es Carla fast perfekt gelang, das Feuer ihrer Gefühle und die Bereitschaft zum Mut, von außen abgesteckte Grenzen zu verschieben, all das, was sie mit Manuel gelebt hatte, fest in einem Winkel ihrer Seele zu verschließen. »Ob sie Kinder hat ...« Es schmerzt sie, wenn sie an Philip, ihren 14jährigen Sohn denkt, der nun schon seit dreizehn Monaten bei Thomas in Königstein im Taunus lebt. Wenn sie an ihn denkt, ärgert sie der kluge Zen-Spruch über die Nicht-Verwirrtheit des Himmels. Wahrscheinlich hat der zitierte Himmel keine Kinder!

Carla ist sich nicht mehr sicher, ob dieses Wortgeschenk ihrer Yogalehrerin nicht eine ganz andere, von ihr noch nicht erkannte Botschaft für sie beinhaltet.

»Sie haben ein vegetarisches Essen bestellt?« Die Frage der Stewardess holt Carla zurück in das vom Therapeuten in der Reha-Klinik so oft zitierte »Hier und Jetzt«.

Das Tablett mit dem asiatisch-vegetarischen Essen vor sich, hört Carla schon wieder die Stimme des Therapeuten: »Es gibt keine Garantie für Leben, weder im Zustand der Gesundheit noch im Zustand der Krankheit. Versuchen Sie, immer im jetzigen Moment zu sein. Wenn Sie schlafen, dann schlafen Sie. Und wenn Sie essen, dann essen Sie.« Die Erinnerung daran lässt Carla für einen Moment das Essen vergessen.

Der hat gut reden, denkt sie, er ist nicht krank. Es ist leicht, philosophisch über den Tod und die alleinige Gültigkeit des Augenblicks zu reden, wenn der eigene Tod noch nicht in Gestalt einer Geschwulst im eigenen Körper sitzt.

Sie setzt sich aufrecht hin, schließt die Augen und konzentriert sich auf ihren Atem. Es wird ruhig in ihr, die Stimme des Therapeuten verblasst, die Stimmen der Mitreisenden und das Fluggeräusch verschmelzen zu einem beruhigenden Brummen.

Von all den Therapien, Ratschlägen und Ermahnungen der letzten dreizehn Monate war das Erlernen des vielfältigen, sie stärkenden Umgangs mit dem Atem das Einzige, was sie in ihren Alltag übernommen hat. Noch ein abschließender tiefer Atemzug – das Essen wartet. Noch bevor das Essenstablett wieder abgeräumt ist, fällt Carla in einen unruhigen Halbschlaf. Wie eine Experimentaldokumentation ziehen unzusammenhängende Bilderfetzen aus ihrem Leben an ihr vorbei. Als sie wegen der unbequemen Sitzhaltung aufwacht, hat sie ein Bild noch deutlich vor Augen: Ihr Zimmer in der Wohngemeinschaft im Nordend, Frankfurt 1982. Manuel Curi Roque, der im Schneidersitz auf ihrem Bett sitzt und einer kleinen Knochenflöte sehnsuchtsvolle Tonläufe entlockt. Noch jetzt, im Wachzustand, meint siediesen Klang zu hören. Vielleicht ist es ja auch nur das Geräusch der Flugdüsen oder ihre Ohren sind aufgrund des Luftdrucks in der Kabine zugefallen. Carla lauscht auf die Fluggeräusche – und kann sie klar vom Flötenklang trennen. Sie steckt die Zeigefinger tief in die Ohren, bewegt sie hin- und her, zieht sie wieder heraus: die Ohren sind nicht zugefallen, immer noch hört sie den hauchigen Klang der Knochenflöte. Carla seufzt, steht auf und versorgt sich in der Bordküche mit einem Glas Wasser.

Sie geht den schmalen Gang zwischen den Reihen einige Male auf und ab. Noch sechseinhalb Stunden Flugzeit bis Lima.

Lima – weder kennt sie die Stadt noch kennt sie jemanden dort. Aber sie hat die Adresse eines billigen Backpacker-Hotels, das ist doch immerhin ein Anfang!

Ein Anfang – wofür? Die neugierige Mutter des stürmischen Jungen konnte sie gut mit der Auskunft zufrieden stellen, sie würde einen alten Studienfreund besuchen. Den Freunden und ihrem Sohn zu Hause hat sie erzählt, sie möchte sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen und eine Rundreise durch Peru machen. Wie hätte sie die Gründe für ihre Reise auch einem vernünftig denkenden Menschen erklären können? »Emotionale Flucht aus einer aktuellen Krisensituation in die Vergangenheit«, »Romantisierung einer Jugendliebe«, »unverantwortliches Handeln gegenüber ihrem Sohn«, »Kurzschlusshandlung« – wären sicherlich noch die nettesten Kommentare gewesen, die sie sich hätte anhören müssen. Zumal sie sich selber lange genug mit diesen Einwänden abgequält hat. Wie hätte sie es auch erklären sollen, dass sie ihrer eigenen Lebensspur nachgehen muss, um ihr Lebensmuster erkennen zu können. Sie will es wie eine Forscherin erkunden, damit es zu einem Lebensmuster wird, das ihr entspricht – jetzt.

Um im »Jetzt« leben zu können, muss sie den Schatten, der sich seit Manuels Verschwinden in ihr eingenistet hat, zu einer greifbaren Gestalt werden lassen, damit er sie verlassen kann – das hat sie die Nacht der Dunkelheit gelernt.

Dieser Schatten hat einen Namen: Manuel, von dem sie weder weiß, ob er noch lebt, nochwoer lebt.Was sie jedoch nach diesen 396 Tagenweiß, ist:DurchManuelhat sie sichzumerstenundleiderauch zum letzten Mal in ihrem Leben als eine einzigartige, lebendigeKostbarkeit erfahren, eine Einheit aus kreativer Sinnlichkeit und funkelndem Geist. Was sie noch weiß, ist: Dass diese Einheit immernoch das Fundament unter ihrem eingestürztenLebensgebäude ist. Carla blickt auf ihre Uhr: nur noch 4 Stunden bis Lima.

Sie ist seit 396 Tagen mit dem Glück des Lebens neu beschenkt worden, sie hat sich der Furcht der Dunkelheit gestellt, wie sollte sie da die Abenteuer unbekannter Wege fürchten? Carla faltet ihren durch die Krankheit schmal gewordenen Körper kunstgerecht in den zwei Sitzplätzen ein und versucht, zu schlafen.

3

Die Anfangsschwierigkeit

DIE ERSTEN SCHRITTE heraus aus dem Flughafengebäude rauben ihr fast den Atem: Warme, trockene Luft umschmeichelt sie, es ist Sommer in Lima. Der Nachthimmel hat einen orangenen, staubigen Schleier, hinter dem sich die Schwärze der Nacht verbirgt.

Hinter der Absperrung versuchen wild mit den Armen fuchtelnde, schreiende Männer ihre Dienste als Taxifahrer anzupreisen. Carla ist sehr verlangsamt in ihrer Reaktion, der lange Flug und die Zeitverschiebung von sechs Stunden fordern ihren Tribut. Es ängstigt sie, von den Zurufen und den zerrenden Händen bedrängt zu werden. Sie versucht, in den Gesichtern der Männer zu lesen. Wem kann sie trauen?

Ein offiziell wirkender Taxifahrer ist seit der Absperrung nicht von ihrer Seite gewichen. Sie sieht ihn an: Älterer Mann, angegrautes, ordentlich geschnittenes Haar, geputzte Schuhe, faltiges, freundliches Gesicht. Aber so sehen die anderen Taxifahrer auch fast alle aus. Fragend blickt sie ihn an. »Acht Dollar?«

Theatralisch seufzend stimmt er zu, ergreift mit einem triumphierenden Blick auf seine Konkurrenten den Rucksack und bahnt sich einen Weg durch die Ansammlung der nicht offiziellen Taxifahrer. Carla stolpert hinter ihm her.

Das Taxi entpuppt sich als ein ramponiert aussehendes Privatfahrzeug und ist mindestens zwanzig Jahre alt. Die Innenverkleidung der Türen zeigt das nackte Blech, die Kurbel für die Fenster fehlen, die Frontscheibe ist gesprungen – aber die Hupe geht noch.

Die halbstündige Fahrt in die Innenstadt von Lima lässt Carla keine Chance, sich entspannt zurückzulehnen: Schlaglöcher, Bodenschwellen, ausgeleierte Stoßdämpfer und ein pausenlos redender Taxifahrer wissen das zu verhindern. Die Vororte, durch die sie fahren, erzählen selbst bei der alle Details gnädig verschluckenden Nachtbeleuchtung von großer Armut und kreativen, abenteuerlichen Lösungen des Wohnungsproblems.

Das Hotel El Sol entpuppt sich als ein Altbau in einer engen Straße, gegenüber einer Kirche, mit den für alte Lima typischen Holzbalkonen.

Carla folgt dem Taxifahrer, der ihren Rucksack trägt, durch die riesige hölzerne Eingangstür und sieht sich staunend um: Sie steht in der pompösen, musealen Eingangshalle eines Privathauses. Hohe Spiegel in verzierten Goldrahmen, Schauvitrinen mit alten Keramikgefäßen und Totenschädeln, riesige Leinwandgemälde in schweren Holzrahmen.

Ein lautes Räuspern reißt sie aus ihren Betrachtungen. Neben ihr steht der Taxifahrer. Richtig, sie hat ihn noch nicht bezahlt!

Die Dollars verschwinden schnell in seiner Hosentasche und fast genauso schnell verschwindet er hinaus auf die Straße.

Carla schaut ihm nach und bemerkt dabei den kleinen Raum, der gleich rechts neben der Eingangstür liegt: der Empfang. Eigentlich ist es nur ein schmaler Durchgangsraum. Neben dem kleinen Empfangstresen führt eine breite Holztreppe in die oberen Stockwerke. Hinter dem schmalen, hohen Holztresen schaut eine jungen Frau Carla neugierig und freundlich entgegen.

«May I help you?”

«Gracias, si. Nesecito una habitación simple con baño privado.«

Carla erntet ein bewunderndes Kompliment für ihre guten Spanischkenntnisse.

»Ach, das ist doch nichts Besonderes. Ich habe einige Jahre lang beruflich mit spanischen Geschäftspartnern zu tun gehabt. Außerdem macht es mir viel Spaß, Sprachen zu lernen.«

»Wie lange wirst du in Lima bleiben«, fragt die Nachtbesetzung des Hotelempfangs.

Carla zögert mit der Antwort.

»Bestimmt drei, vier Tage. Ich weiß es noch nicht genau.«

»Oh, vielleicht kannst du mir jeden Tag eine Stunde lang Englischunterricht geben. Dafür kann ich dir 10 Sole Ermäßigung auf den Zimmerpreis geben.« Fragend sieht die junge Frau Carla an. Warum eigentlich nicht? Ihrer Reisekasse kann jede Sparmaßnahme gut vertragen, denn die Hälfte des Reisegeldes hat sich Carla von ihrer Schwester geliehen.

»Ja, mach ich gerne«, lächelt Carla.

Wenn das kein gutes Omen ist: schon in ihrer ersten Nacht in Peru die Aussicht auf einen kleinen Zugewinn!

Carla trägt sich in das Anmeldebuch ein und bekommt einen Schlüssel in die Hand gedrückt, Zimmer D2.

»Das Restaurant ist leider schon geschlossen, aber morgen früh kannst du ab acht Uhr auf der Dachterrasse frühstücken. Ich heiße Edita.«

Edita streckt Carla ihre Hand entgegen, und mit dem Versprechen, sich morgen Nachmittag um zwei Uhr auf der Dachterrasse zur Englischstunde zu treffen, wünschen sie sich gegenseitig »Buenas noches«.

Der Rucksack scheint während des Flugs an Gewicht zugenommen zu haben. Langsam steigt Carla die ausgetretenen Holzstufen in den ersten Stock hoch. Riesige, zweiflügelige, massive Holztüren säumen den breiten Flur. In der Mitte des Flurs ist ein von einer weißen Balustrade umgebene ca. zwei Mal drei Meter große Öffnung, durch die Carla nach unten in die Eingangshalle sehen kann. Sie hebt den Kopf zur Decke und sieht, dass sie durch eine Öffnung über sich den Himmel sehen kann. Ihr gefällt das Hotel, auch wenn ihre Aufnahmefähigkeit nach diesem langen Reisetag schon sehr eingeschränkt ist.

Die Hinweisschilder auf die Zimmernummern zwingen Carla, sich mit ihrem Rucksack über eine enge, frei schwebende Wendeltreppe noch ein Stockwerk höher zu quälen.

Schnaufend setzt sie den Rucksack ab und sieht sich um: sie ist auf einer Dachterrasse, unter freiem Himmel. Vor ihr stehen Grünpflanzen in großen Kübeln, dahinter kann sie Tische und Stühle erkennen – das Restaurant. Rechts und links von ihr führen schmale, steile Treppen noch eine Etage höher. Unerbittlich verweist sie das Schild „D2-D7“ weiter nach oben, rechts die Treppe hoch. Von Minute zu Minute fühlt sich Carlaimmer schwächer und müder. Die ungewohnte Wärme der Februarnacht verstärkt ihre Erschöpfung. Sie hievt sich wieder den Rucksack auf den Rücken,zieht sich am Treppengeländer die steilen Stufen nach oben.

Ein schriller Schrei lässt Carla so zusammenzucken, dass sie fast das Gleichgewicht verliert und eine Stufe tiefer stolpert.

»Gib mir das Geld!«

»Halt die Klappe, Paco«, schimpft eine Frauenstimme zurück.

Gackerndes Gelächter ist die Antwort. Unverkennbar das Gelächter eines Papageis. Carla atmet tief durch. Es wird wirklich höchste Zeit, das Zimmer Nr. D2 zu erreichen, ihr Nervenkostüm ist nicht mehr sehr belastbar.

Endlich! Hinter der Tür zu D2 wartet ein freundlicher Raum mit alten Kolonialmöbeln und einem breiten Bett auf sie. Carla verzichtet auf ein großes Reinigungsritual und folgt umgehend dem Lockruf des Bettes.

Wirre Träume machen den Schlaf fast so anstrengend, wie es der vergangene Tag war.

Schon nach zwei Stunden wacht Carla wieder auf, ihr Mund ist ausgedörrt, ihr schmerzt jeder Muskel. Ob man das Wasser aus dem Wasserhahn hier trinken kann? Carla denkt kurz an ihr immer noch angeschlagenes Immunsystem und widersteht der Versuchung. Sie durchwühlt ihre große Umhängetasche, da müsste doch noch ein Rest Wasser in der kleinen Plastikflasche sein! Warm und abgestanden rinnt das gute Bad Vilbeler Wasser durch ihre ausgedörrte Kehle.

Sie legt sich wieder auf das Bett und betrachtet das mächtige Bild, das über der Kolonialstil-Kommode hängt. Es ist pastos gemalt, schwarz-dunkelgrau wie mit Asche und Lava überzogen; gebrochene, starkfarbige Linien, die sich aus der Asche zu erheben scheinen und zu Gesichtern und Gestalten zusammenfügen. Zwei kurze, etwas schräge Striche in leuchtendem Dunkelgelb beherrschen das Bild, alle anderen Formen sind in ihrer Bewegung auf diese beiden Linien ausgerichtet. Je länger Carla sich dieses Linien ansieht, desto klarer treten sie aus dem Bild heraus: zwei schräg gestellte Katzenaugen. Sie fühlt sich beobachtet. Katzenaugen? Es sind die Augen des Jaguars, dessen ist sie sich plötzlich sehr sicher.

Carla erschauert und zieht die dünne Bettdecke eng um sich. Das ist wirklich ein ängstigender Zufall: Dieses Nachtbild ausgerechnetin ihrem Zimmer! Schattengestalten und der Blick eines Jaguars.

In sich zusammengekauert, erinnert sie sich an ihren Atem. Sie richtet den Oberkörper auf und atmet tief in ihren Bauch ein. Ihr Himmel lässt sich nicht verwirren, auch nicht durch zwei gemalte gelbe Striche!

Entschlossen steht sie auf. Sie zerrt ein großes, buntes Strandtuch aus ihrem Rucksack, steigt auf den Stuhl und verhängt das Bild. Zufrieden mit ihrer Tat betrachtet sie die fröhlichen Farbverläufe des rot-orangefarbenen Tuchs. Dann schaltet sie das Licht auf dem Nachttisch aus, dreht sich auf die Seite und schläft ein, den Beutel mit der Jaguarflöte dicht neben ihrem Kopfkissen.

Sie schläft fest und lange. Vielfältiges Stimmengemurmel weckt sie auf. Durch die schmalen, hoch angebrachten Fenster ihres Zimmers flutet Sonne. Sommer! Carla streckt ihre wintermüden, frankfurtgrauen Glieder und genießt ein ausgiebiges Duschbad.

Kritisch blickt sie später an sich herunter – leichte, helle Trekkinghosen, gelbes T-Shirt, bequeme Wandersandalen –, sie kommt sich etwas fremd vor in dieser »Freizeitkleidung«. Lediglich ihr teurer Haarschnitt von Vidal Sassoon erinnert noch an die repräsentative Chefin von net.communication. Energisch schüttelt sie ihr schulterlanges, hellbraunes Haar und sieht ihr Spiegelbild an: 172cm groß, etwas zu mager; helle graue Augen; ein längliches, etwas ausgemergeltes Gesicht von ebenfalls gräulicher Farbe. Was sie da sieht, ist bestenfalls unterstes Mittelmaß auf der Skala erfreulicher Frauenanblicke!

»Carla Vogelsang, jetzt fängt das Abenteuer an, das zu sein, was du bist«, versucht Carla ihr Spiegelbild zu überzeugen. Sie seufzt, wenn sie doch nur wüsste, wer sie ist. Jetzt, hier und heute im Hotel El Sol in Lima.

»Das ist eigentlich einfach«, grinst sie ihr Spiegelbild an, »eines bin ich jetzt und hier auf jeden Fall: hungrig!«

Sie öffnet ihre Zimmertür, tritt nach draußen und staunt: Vor ihr breitet sich die Dächerlandschaft der Altstadt aus. Weit hinten in sandiggrauem Dunst zeichnen sich karge, steile Berge ab. Der Farbe ihrer Augen entsprechend überspannt ein graublauerSommerhimmel Lima.

Carla beugt sich über das Geländer. Unter ihr liegt der Außenbereich des Restaurants mit einfachen Holztischen und Stühlen. Fast alle Plätze sind besetzt. Es sieht aus wie eine alternative Studentenkneipe, die in einem Gartenhaus untergebracht ist. Überwiegend sehr junge Leute sitzen dort, einige erinnern sie an Hippie-Neuauflagen. Sie ist neugierig, ihr Magen knurrt vernehmlich – also auf zum Dachterrassenfrühstück!

In den hohen Oleanderbüschen vor dem Eingangdes Restaurants tobt Paco, der Papagei, durch die Zweige. Sein Geschrei kann Carla nicht mehr erschrecken. Sie blickt zu ihm hoch, achtet dabei nicht auf ihre Füße und stößt gegen einen großen, hellbraunen Stein. Schon will sie ihn mit dem Fuß aus dem Weg schieben, da bewegt er sich und läuft in Richtung Terrassengarten davon. Eine Schildkröte!

»Wenn das mit dem Tierpark hier so weiter geht, kann ich mir den Dschungel bald ersparen.« Sie lächelt. Das Lächeln wird von den ihr zugewandten Gesichtern erwidert, als sie sich suchend nach einem leeren Platz umsieht. »Buenos días«, grüßt sie in die Runde und setzt sich gegenüber einem jungen Mann mit wilden, blonden Dreadlocks. Er blickt von seiner Gemüsetortilla auf: »Hi, I’m Svend.«

»Hi, I’mCarla.«

Sie lässt sich von Svend erklären, wie sie zu ihrem Frühstück kommt: »Also, die Speisekarten liegen vor der Küchenausgabe. Wenn du dir etwas ausgesucht hast, sagst du es der Küchenfrau, bezahlst und sie bringt dir dann das Essen an deinen Platz. Wasser, Bier und Erfrischungsgetränke kann man sich selber aus dem Kühlschrank nehmen und bei der Küchenfrau bezahlen.«

Svends Gemüsetortilla sieht sehr appetitanregend aus und erleichtert Carla die Entscheidung: » Una tortilla con verduras y un de mate de coca té.«

Seitdem sie in ihren Reiseführern über die anregende, vitaminreiche und immunstärkende Wirkung des Mate de Coca-Tees gelesen hat, hat sie sich vorgenommen, ihn unbedingt zu probieren.

Keine Küchenfrau, sondern ein attraktiver junger Mann nimmt ihre Bestellung auf. »Hi, I’mAries«, strahlt er sie an.

Noch bevor Carla etwas erwidern kann, ertönt es aus der Küche: »Buenos días, Carla. ¿Cómo estás?«

Edita, ihre neue Freundin aus der Rezeption, steckt ihren Kopf in die Durchreiche. Verblüfft starrt Carla sie an.

»Edita, was machst du denn hier? Du hast doch schon heute Nacht gearbeitet!«

»Was soll ich machen? Ich arbeite. Meine Familie ist arm, und so muss ich mir meinen Lebensunterhalt und die Kosten des Studiums verdienen. Es ist nicht leicht, Arbeit zu finden. Ich bin froh, dass ich hier arbeiten kann. Aber jetzt muss ich wieder kochen! Wir sehen uns heute Nachmittag!«

Aries bringt den bestellten Cocatee. Enttäuscht betrachtet Carla das vor ihr stehende Glas mit dem hellgrünen heißen Wasser. Im Glas hängt ein Teebeutel! Und das hier, wo der Cocastrauch wächst.

Svend, der mittlerweile bei einem »Frühstücksnachtisch« in Form eines Tellers mit Früchten und Joghurt angelangt ist, bemerkt ihre enttäuschte Miene.

»Im Bergdschungel habe ich richtigen Cocatee getrunken, aus frischen Blättern gekocht, das ist gar kein Vergleich mit diesem staubigen Abfallzeug in den Teebeuteln.«

»Und warum wirdhier kein Tee aus Blättern gekocht?«

»Ah, weißt du, irgendwie haben die meisten Peruaner, vor allem in den Städten, Angst vor dem Cocastrauch. So, als wäre er ein Produkt des Teufels. Der Cocastrauch wird sehr schnell immer mit Kokain gleichgesetzt. Aber die Blätter des Strauches sind keine Droge, es sind erst einmal Blätter wie die von anderen Teepflanzen auch!«

Aufmerksam hört Carla dem jungen Mann zu, er macht einen wachen, intelligenten Eindruck – trotz Dreadlocks und Nasenpiercing. Gut, dass ihre ehemaligen Agenturkunden sie nicht in dieser Begleitung sehen können, vor allem nicht ihr stil- und markenbewußter Ex-Mann aus dem Vordertaunus!

Kaumgedacht, ärgert sich Carla auch schonüber dieseGedanken.

»Wie kann ich neue Wege in mir und außer mir entdecken, wenn ich mich immer noch nach der alten inneren Landkarte orientiere«, brummelt sie halblaut vor sich hin.

Eine schmale, braune Hand stellt ihr die duftende Tortilla vor die Nase. Aries zieht sich einen Stuhl vom Nachbartisch heran und fragt sie in holprigem Englisch aus: woher sie kommt, wohin sie will.

Als sie sagt, dass sie aus Deutschland kommt, meint Svend auf Deutsch:»Dann sind wir ja Nachbarn! Ich komme aus Dänemark.«

Er erzählt, dass er schon seit drei Monaten durch Südamerika reist. Er ist in Chile gestartet und will von Lima aus mit dem Bus über die Anden in das Amazonasgebiet und dann mit dem Schiff von Iquitos bis zur Mündung des Amazonas in Brasilien.

Carla vergisst ihre Tortilla, die mittlerweile sowieso schon kalt geworden ist, und blickt ihn fasziniert an.

»Ist das nicht gefährlich, mit dem Bus über die Anden zu fahren?«

»Ach, auch nicht gefährlicher, als in Frankfurt bei Hauptverkehrszeit zu versuchen, den Alleenring zu überqueren«, meint Svend großspurig.

Wirklich, denkt sie, ein wahrer Weltbürger, er kennt den Alleenring. Aber das mit der Ungefährlichkeit einer Busfahrt über die Anden glaubt sie ihm nicht.

»Du hast immer noch nicht erzählt, wohin du reisen willst«, erinnert sie Aries, der nur zu gerne jede Gelegenheit ergreift, seine Englischkenntnisse anzuwenden und zu verbessern.

»Erst brauche ich noch einen Cocatee«, erwidert sie ausweichend, und Aries verschwindet in der Küche.

Was soll sie nur auf die Frage nach dem »Wohin« antworten? Sie weiß es ja selbst noch nicht.

Was soll’s, sie wird es genauso erzählen, wie es ist.

Welch eine Erleichterung! Carla lehnt sich zurück, hält ihr Gesicht in die Sonne und seufzt laut auf.

»Fehlt dir etwas?«, fragt sie der aufmerksame Svend.

»Nein, nein, im Gegenteil: Es geht mir sehr gut! Ich freue mich gerade, dass ich mir keine Mühe geben muss.«

Irritiert sieht er sie an.

Aries kommt mit dem Tee wieder. Carla nimmt ihre »Anti-Metastasen«-Tablette ein, die darf sie auf keinen Fall vergessen!Fünf Jahre lang, jeden Tag.

»Also, das ist so: Ich bin in Peru, weil ich jemanden suche, den ich vor zweiundzwanzig Jahren geliebt habe. Ich weiß nicht, wo er heute ist, und deshalb weiß ich auch noch nicht, wohin ich fahren werde.«

Svend und Aries sehen sich ungläubig an. »Das ist ja irre«, platzt Svend heraus, »so siehst du gar nicht aus!«

»Wie meinst du das, so sehe ich nicht aus?«

»Na ja, ehrlich gesagt, Du siehst ein bisschen aus wie eine Mutti aus gutem Haus, wie jemand, die nur mit einer Reisegesellschaft verreist.«

Jetzt ist Carla an der Reihe, entgeistert dreinzuschauen. »Du bist genauso ignorant wie die Leute, die dich für einen hirnlosen Kiffer halten, wenn sie deine Dreadlocks und den Nasenring sehen.«

Svend lenkt ein: »Du hast recht, entschuldige. Aber du machst auf mich schon den Eindruck, als würdest du aus einer sehr geordneten Welt kommen.«

Aries kann dem Wortwechsel nicht folgen, ihn interessiert nur eines: »Aber wie willst du den Mann denn finden?«

»Ich weiß, dass seine Familie im Dschungel lebte.«

Aries greift sich in seine schwarze Lockenpracht. »ImDschungel! Hast du eine Vorstellung, wie groß der ist?«

Carla zuckt mit den Schultern. Er hat Recht, was soll sie noch dazu sagen. Sie steht auf, sie will jetzt alleine sein.

»Bis später«, wirft sie den verblüfften jungen Männern zu.

Sie muss sich bewegen, den vielen durch das Gespräch aufgewirbelten Gedanken durch die körperliche Bewegung Raum zur Verarbeitung geben.

Bauchtasche, Stadtplan, Sonnenbrille – so ausgerüstet steuert Carla kurze Zeit später die nur wenige Straßenzüge entfernte Plaza Major an, das Herz der Stadt.

Der Stadtplan in ihrer Hand macht es Straßenhändlern und Geldwechslern leicht, sie als Neuling in der Stadt zu erkennen.

Carla ist sehr bald entnervt davon, immer angesprochen zu werden. Sie muss dringend Geld tauschen, aber ist es überhaupt legal, auf der Straße zu tauschen? Sie kann sich nicht mehr erinnern, was ihr Reiseführer dazu sagt.

In einer Seitenstraße findet sie eine gut bewachte Banco Nacional, bei der sie für Euro ein dickes Bündel »Sole«, Sonnengeld, erhält.

Anschließend schlendert sie durch die belebten Straßen der Innenstadt. Irritiert stellt sie fest, dass sie hier viele Läden von Einkaufsketten wiederfindet, die auch die Zeil in Frankfurt zieren. Mit bunten Ponchos bekleidete Andenbewohner spielen an mehreren Ecken auf Panflöten und Gitarren – fast genauso wie in Frankfurt.

Dazu Kathedralen, gelb gestrichene alte Häuser mit reich geschnitzten, dunklen Holzbalkonen und Erkern – die Altstadt Limas sieht sehr spanisch aus. Carla ist enttäuscht und gelangweilt von dem, was sie sieht. Irgendwie hat sie sich Lima exotischer vorgestellt. Eingezwängt zwischen die Allerweltsläden behauptet sich in der Fußgängerzone eine Kirche, Santa Isabel. Na gut, entschließt sich Carla, werde ich meinem Bildungsbürgertum Genügetun und mir eine Kirche ansehen! Welche erstickende Pracht: Gold, Silber; Seitenaltäre wie kleine Schaubühnen aufgebaut; Kerzen; ein riesiges, mit Silberplättchen beschlagenes Kreuz, vor dem eine Reihe von Menschen darauf warten, es berühren zu können. In Carla steigt der alte Ärger über die Macht- und Geldinstitution Kirche hoch. Für sie ist die Kirche größtenteils das Leben in seiner Vielfalt und Freude verachtende Machtapparat, die ihre Schäflein mit Angstkonzepten unmündig und im Zaum hält und dabei von Liebe reden. Gehorsam und Dienen jetzt – Belohnung und Liebe später, vielleicht.

Die ketzerischen Gedanken bestimmen ihren Blick. All diese in geduldiger Opferrolle dargestellten Heiligen scheinen ihre Gedanken zu bestätigen. Zudem sind sie immer so hoch aufgestellt, dass man zu ihnen aufblicken muss. Was macht eigentlich einen Menschen zu etwas »Höherem« als es andere Menschen sind, wer legt da die Messlatte an?

Carlas Groll wächst, ihr reicht es mit der Kirchenbesichtigung.

Beim Verlassen der Kirche kommt sie an der Statue einer lieblich dargestellten Jungfrau Maria in weißem Kleid vorbei, umgeben von wunderschönen Blumensträußen. Maria blickt milde lächelnd auf Carla herab, mit erstarrtem Blick und blauen Augen. Carla bleibt stehen, das Gesicht der Maria ist außerordentlich fein und lebensecht ausgearbeitet. Wahrscheinlich liegt es am zuckenden Schein der vielen Kerzen, die vor der Statue brennen, doch Carla hat plötzlich den Eindruck, Marias Gesicht würde sich bewegen. Eine Täuschung von Licht und Schatten, klar! Neugierig betrachtet Carla das Gesicht von allen Seiten, doch nichts bewegt sich. Schon wieder im Gehen, wirft sie einen letzten Blick auf das Gesicht – und erstarrt. Marias Augen sind nicht mehr blau, sie sind eindeutig gelbgrün. Die Augenlider schließen sich langsam. Aus schmalen Augenschlitzen funkeln Carla die grünen Augen einer Raubkatze an. Ihr wird schwindelig, sie muss sich in eine der Kirchenbänke setzen. Der Flug, die Klima- und Zeitumstellung haben meinen Körper und vor allem meine Wahrnehmungsfähigkeit strapaziert. Kein Wunder, dass ich in dieser weihrauchschwangeren, menschenvollen und düsteren Kirche Wahrnehmungsstörungen bekomme! Besser, ich lege mich noch etwas hin, bevor ich Edita zum Englischunterricht treffe, denkt sie und geht mit langsamen Schritten zurück ins Hotel.

Hinter dem schmalen Empfangstresen sitzt jetzt eine ältere Frau, die Carla lächelnd den Schlüssel von Zimmer D2 entgegenhält, noch bevor sie danach gefragt hat. »Buenas tardes. Ich bin Señora Dora, Edita hat mir schon von dir erzählt.« Sie erwidert das Lächeln der Frau und erklimmt langsam die Stufen zu ihrem Zimmer.

Das Restaurant ist jetzt leer. Das ist ihr sehr recht, denn ihr ist nicht danach, jetzt mit jemanden zu reden. Sie will nur schlafen.

Ein leises, aber beständiges Klopfen dringt in Carlas Träume. Es dauert eine Weile, bis sie ihre Traumwelt von der Lima-Außenwelt getrennt hat:

Das Klopfen an der Tür ist nicht das Trommeln eines heftigen Regens. Der Regen gehört in ihren Traum, dort fiel er auf ein mit Palmblättern gedecktes Haus. Es war Nacht, drei Menschen hockten auf der Erde, über einen liegenden Körper gebeugt. Es war ihr Körper. Jemand hat gesungen. Deutlich hat sie noch die fordernde, rufende Melodie im Ohr. Ein Gesang – oder das Spiel einer Flöte?

Das Klopfen an der Tür wird heftiger.

»Carla, ich bin es, Edita!«

Benommen vom Traum und der Wärme im Zimmer öffnet Carla die Tür.

»Alles in Ordnung?«

»Ich habe nur fest geschlafen, es ist alles in Ordnung.«

Fragend blickt Edita sie an.

In einer abgelegenen Ecke der Dachterrasse, verborgen hinter einem üppigen Oleander, hat sich Edita eine kleine Rückzugsecke eingerichtet. Carla setzt sich auf eine umgedrehte Kiste, immer noch etwas benommen. Die Bilder des Traums haben sich wie das Netz einer Spinne eng um ihr Herz gelegt. Was erwartet sie im Dschungel? Es fällt ihr schwer, sich auf den Englischunterricht zu konzentrieren. Edita ist eine aufmerksame Schülerin, sie begreift schnell. Carla fragt sie die Redewendungen ab, die andere »Lehrerinnen« vor ihr in das blaue, linierte Schulheft geschrieben haben. »Where are you going to«, ist die letzte Redewendung an diesem Nachmittag, die Edita lernt. Strahlend fragt sie: «Where are you going to?«

»Ich weiß es nicht.«

»Erzähl mir, Carla, warumbist du nach Peru gekommen?«

Carla erzählt, erzählt alles.

Edita unterbricht sie nicht, fragt nichts, hört nur zu.

Carla geht mit ihren Worten noch einmal den Weg, der sie hierher auf die Dachterrasse des Hotels El Sol geführt hat.

Dann schweigen die beiden Frauen, sinnen den Worten nach. Aus der Küche klingt das Klirren von Geschirr, Paco schreit, die Wärme der späten Nachmittagsluft flirrt, der Straßenlärm legtsich wie ein schalldämpfendes Tuch über Carlas unruhige Gedanken.

»Carla, du brauchst Hilfe. Ich habe einen Großvater, Antonio, der ist gerade bei meiner Mutter hier in Lima zu Besuch. Mein Großvater lebt an der Küste, in einem Dorf bei Trujillo. Er ist ein curandero, ein Heiler. Er kann aus den Cocablättern lesen und sehen, wohin dein Weg geht. Wenn du willst, kannst du ihn morgen besuchen. Er kennt auch viele Pflanzen, die bei Traurigkeit der Seele helfen.« Ein curandero! Carla seufzt tief auf. Sie hat es bisher sorgsam vermieden, sich bei ihrem Bemühen um Wege der Heilung ihres Brustkrebses in die Hände »alternativer« Heiler zu begeben. Das Vokabular »Licht, Energien, Schwingungen, Handauflegen« und was sonst noch so an in ihren Augen verschwommenen, »rosa-hellblau« eingefärbten Begrifflichkeiten durch die alternative Heilszenerie schwirrt, ruft in ihr Ablehnung und Ärger hervor.

Und nun wird ihr ausgerechnet ein traditioneller Heiler als Helfer vorgeschlagen!

Aber hat sie sich nicht versprochen, bereit zu sein für die Wege, die sich ihr öffnen? Wollte sie nicht die Landkarte ihrer eingefahrenen Denk- und Verhaltenswege verlassen?

Sie steht auf und blickt über die die Dächer der Stadt. Orangefarbenes Licht legt graue Dämmerungsschleier über das Dächergewirr.

Sie dreht sich zu Editaum: »Ja, ich würde gerne deinen Großvater treffen. Ich will, dass er mir aus den Cocablättern liest.«

»Bueno. Mein Bruder Ulysses ist Taxifahrer. Wenn du willst, wird er dich morgen früh um 10 Uhr abholen. Du kannst ihm vertrauen,genauso wie meinem Großvater. Er ist in den Dörfern bei Trujillo ein bekannter curandero.

Die beiden Frauen umarmen sich voller Herzlichkeit. Carla hat eine Freundin gefunden, sie fühlt sich ruhig und zuversichtlich.

AlsEdita gegangenist, bleibtCarlanocheineWeileimLiegestuhl sitzen und lässt den ersten Tag in Lima an sich vorbeiziehen.

Kurz denkt sie an ihr Frankfurter Leben. Dabei kommt es ihr vor, als würde sie durch einumgekehrtes Fernglas sehen – Frankfurt liegt in weiter Ferne, stark verkleinert. Und das bereits am Abend des ersten Tages!

Der Hunger meldet sich. Die Gerüche aus der nahen Küche und die Stimmen von der Restaurantterrasse locken.

Doch bevor Carla diesen Lockungen folgt, setzt sie sich auf die Holzkiste, streckt ihren Oberkörper und lässt konzentriert den Atem durch ihren Körper fließen. Besonders viel Zeit widmet sie dem Atem, der durch ihre Brüste und den Brustraum streicht.

Noch einmal atmet sie tief und lang aus – jetzt fühlt sie sich der Begegnung mit der bunten Abendgesellschaft auf der Terrasse gewappnet. Ihr Blick gleitet über die Köpfe. Svend sitzt, wie am Morgen, alleine am gleichen Tisch. Er sieht sie und hebt mit einer einladenden Bewegung den Arm. Na gut, denkt sie, dann setzt sich die Mutti eben wieder zum Freakie!

Unterstützt von einem großen Bier erzählt Svend ihr von den Abenteuern seines Tages, den er am Strand vor der Stadt verbracht hat. Diese Abenteuer hatten alle schöne Beine, dunkle Haut und schwarze Augen ... Carla verkneift sich ein wissendes »Mutti-Lächeln«.

»Und, was hast du so gemacht?« fragt er.

»Ich habe mir die Innenstadt angesehen. Aber morgen gehe ich zu einem curandero und lasse mir aus den Cocablättern meine Zukunft lesen.«

»Wow! Du kommst aber schnell zum Wichtigen.« Svend blickt sie anerkennend an.

»Tja, so eine ordentliche Mutti hat manchmal auch einen mutigen Moment.« Beide lachen, und Carla holt sich auch ein Bier.

Ein weiteres Bier und einige Bekanntschaften mit anderen Peru-Zugvögeln später überfällt Carla eine bleierne Müdigkeit.

»Buenas noches!« »Du kannst dir ja aus den Wahrsage-Cocablättern hinterher einen Tee kochen, dann wirkt die Voraussagung bestimmt noch besser“, ruft ihr Svend lachend nach.

Schon fast in die Arme des Schlafes gesunken, tastet Carla nach ihrem gestickten Beutel, schiebt ihn unter ihr Kopfkissen.

Die Knochenflöte schenkt ihr eine tiefe, traumlose Nacht.

Beim Aufwachen freut sich Carla auf den vor ihr liegenden Tag. Sie hat das Gefühl, dass heute ihre eigentliche Reise beginnt. Aufgeregt denkt sie an die Begegnung mit Editas Großvater, einem richtigen curandero, so wie Don Juan bei Castaneda. Irgendwo in ihrer beeindruckend bestückten Bücherwand zu Hause in der Westendstraße stehen immer noch die vier Bände aus dem Fischer-Verlag, die sie als Studentin von ihrer Schwester bekommen hat mit den Worten: »Damit du in deiner verkopften Germanistikstudiererei nicht ganz vertrocknest.« Katharina, die als ältere Schwester immer etwas wilder und unangepasster gelebt hat als sie, die »brave Carla«. Katharina, die als »töpferndeÖkotante« finanziell nicht so erfolgreich ist wie es die kleine Schwester bis zu ihrer Krankheit war, die ihr aber ohne viel zu fragen das fehlende Geld für die Reise gegeben hat.

Zur Einstimmung auf das Coca-Orakel bestellt sich Carla zum Frühstück einen Cocatee. »Buenos días, Edita«, ruft sie in die Küche, wo ihre neue Freundin gerade einen heftigen Kampf mit einer großen Pfanne voller Rührei austrägt.

Edita dreht sich um, ohne das energische Gerühre zu unterbrechen.

»Buenos días, Carla! Mein Bruder Ulysses wartet unten schon auf dich. Wenn du mit dem Frühstück fertig bist, bringe ich dich zu ihm.«

Mit verschränkten Armen lässig an der Vitrine mit der kleinen Mumie lehnend, steht Ulysses in der Eingangshalle.

Ein breites Lächeln geht über sein Gesicht, als er seine Schwester mit Carla die durchgetretenen, dunklen Stufen der Holztreppe herunterkommen sieht. Sein Lächeln ist ansteckend, Carla lächelt zurück. Einen kurzen Moment lang glaubt sie, Manuel dort stehen zu sehen, so wie sie ihn bei ihrer ersten Begegnung gesehen hat: im Studentenwohnheim am Westendplatz, 1982. Ungefähr so groß wie sie, muskulös, glattes schwarzes, halblanges Haar, breite Wangenknochen, markante Gesichtszüge. Unergründlich dunkle, leuchtende Augen, das klassische Bild eines Südamerikaners aus einer Werbebroschüre. Aber genau so »klassisch« sah er aus – und irgendwie sieht Ulysses auch so aus. Carla denkt kurz:Wahrscheinlich sehen Dreiviertel aller Peruaner so aus, ich werde mich daran gewöhnen müssen, ohne überall immer Manuel-Erscheinungen zu sehen!

Ein Kommilitone aus Kolumbien hatte sie damals zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Es waren fast nur Studenten aus Südamerika da gewesen, dazu viel Rotwein, aufheizende und die Sinne betörende südamerikanische Tanzmusik – und Manuel. Irgendwer hatte ihn mitgebracht, er war neu in Frankfurt, konnte nur wenig Deutsch, aber er konnte unglaublich tanzen! Die Mischung aus sprachlicher Reserviertheit und körperlicher Sinnlichkeit benebelte Carla in dieser Nacht stärker als jeder Rotwein. In den frühen Morgenstunden begleitete Manuel sie quer durch die Stadt zu Fuß nach Hause. Wenn sie jetzt darüber nachdenkt, begleitete nicht Manuel sie, sondern umgekehrt auch sie ihn. Die erste Nacht mit Manuel … Eine schmerzhafte Süße durchzieht Carlas Körper – nach zweiundzwanzig Jahren!

In dieser Nacht begann ihr gemeinsames Leben, bis es mit dem plötzlichen Verschwinden Manuels zwei Jahre später ein jähes Ende fand. Sie blickt Ulysses prüfend an, der sich mit Edita unterhält. Doch es ist wirklich nicht mehr als nur die Art seines Lächelns, das Carla an Manuel erinnert.

Ulysses – nicht nur ein bemerkenswerter Name, auch ein bemerkenswerter Mann. Taxifahrer, arbeitsloser Archäologe nach gerade beendetem Studium und ausgesprochen gut aussehend. Er gefällt Carla. Wirklich, dieser Tag fängt gut an!

Edita redet auf ihren Bruder ein, gut auf Carla aufzupassen. Ulysses rollt theatralisch mit den Augen und zwinkert Carla zu.

Editas Blick fällt auf Carlas gut gefüllte Bauchtasche. »Querida, es ist besser, du lässt deinen Känguru-Bauch hier. Er lädt ja richtig zum Klauen ein! Hier bei uns gibt es viel Armut, da solltest du dein Geld nicht so zeigen. Wir haben hier im Hotel so etwas wie einen Safe, da kannst du deine Wertsachen lassen. Du musst nicht viel Geld mitnehmen, ihr macht doch keine Expedition!« Beschämt sieht Carla auf ihre schöne neue Bauchtasche herab, mit mehrfach gesicherten Verschlüssen, garantiert diebstahlsicher, wie man ihr im Expeditions-Ausrüstungsgeschäft versprochen hat. Edita wird schon wissen, warum siediese Warnung ausspricht! So trottet Carla hinter ihr her bis zu einem rustikalen Schrank mit vielen kleinen Fächern, die mit Vorhängeschlössern gesichert sind, davor gibt es noch eine Gittertür mit Sicherheitsschloss. Der Safe! Edita reicht Carla ein Vorhängeschloss, und schon gehört das Safefach ihr. Mit etwas Bedauern lässt sie Erfrischungstücher, Lippenstift, Spiegel, ihr kleines Parfümfläschchen im Fach Nr. 23 zurück, auch ihren Pass und die Scheckkarte. Das Bargeld verschwindet in der einer der vielen Taschen ihrer Trekkinghose.

»Wie lange werden wir unterwegs sein?« Fragend blickt sieUlysses an. »Solange du willst«, grinst er zurück.

»Du hast mir noch nicht gesagt, wie viel es kostet.«

»Ah, weißt du, darüber reden wir am besten am Ende unseres Ausflugs.«

Mit diesem Vorschlag fühlt sich Carla nicht wohl. Sie ist Geschäftsfrau, gewohnt im Voraus zu berechnen und zu planen.

»Nein, Ulysses, ich muss vorher wissen, was es kostet.«

Ulysses seufzt. »Also, normalerweise kostet jede Taxistunde mit mir 20 Soles, egal ob ich fahre oder auf dich warte. Aber weil du Editas Freundin bist, werde ich dir zwei Stunden schenken, egal wie lange wir zusammen unterwegs sind.«

»Einverstanden, danke.«

Das Taxi entpuppt sich als ein knallgelber VW-Käfer der mindestens 25 Jahre auf seinem berühmten Buckel hat. Ulysses murmelt einige Auto-Zauberformeln – und der Käfer springt nach anfänglicher Weigerung an!

Ulysses’ Fahrstil ist atemberaubend, aber der Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer durchaus angemessen. Immerhin funktionieren die Bremsen seines Autos, diese Beobachtung beruhigt Carla etwas. Sie entspannt sich etwas in dem durchgesessenen Sitz.

Der Verkehr in der Innenstadt steht mehr als dass er fließt. Das Stehen wird jedes Mal von einem ohrenbetäubenden Hupkonzert begleitet.

»Wie gut, dass du nicht auch noch so blödsinnig hupst«, bemerkt Carla.

»Meine Hupe ist kaputt«, erwidert Ulysses trocken.

»Wohin fahren wir denn jetzt, zum Haus deines Großvaters?«

»Nein, Antonio ist noch auf dem großen Kräutermarkt, er hilft immer meiner Mutter wenn er bei uns zu Besuch ist. Meine Mutter Teolinda hat einen kleinen Stand mit Heil- und Liebeskräutern. Sie ist berühmt für ihre selbstgemachten Parfüms aus Pflanzen.«

»Verstehst du auch etwas von Heilpflanzen?«

»Muss ich wohl! Das Wissen um magische Pflanzen habe ich mit der Muttermilch aufgesogen, da hat mich keiner gefragt, ob es mich interessiert oder nicht! In unserer Familie gab es immer heilkundige Frauen und Männer. Großvater ist besonders streng mit mir. Wann immer er mich in einer freien Minute erwischt, fragt er mich die Pflanzen, ihre Wirkung und Anwendung ab. Erst die Heilpflanzen der Küste, jetzt quält er mich mit den Heilpflanzen der Berge.« Ulysses lacht und sieht gar nicht sehr gequält aus bei dem Gedanken an seinen gestrengen Großvater.

»Und was hat das mit deinem Studium zu tun?«

»Großvater findet, wenn jemand Archäologie studiert, dann muss er auch wissen, welche Pflanzen für die Menschen seines Volkes wichtig waren. Die Pflanzen erzählen vom wirklichen Wissen des Volkes, von der Verbindung der Menschen zu den sichtbaren und nicht sichtbaren Kräften der Natur. Großvater sagt, ein Volk, das nicht mit seinen heiligen Pflanzen lebt, hat den Zugang zu seinem Geist und seiner inneren Kraft verloren.«

Carla staunt laut, zweifelt leise und versucht, einen Bezug zu diesen Gedankengängen zu finden. Sie hat sich noch nie mit Pflanzen und ihren Wirkungen beschäftigt. Der Begriff »heilige Pflanzen« löst Alarmglocken in ihr aus, die immer dann läuten, wenn sie den Eindruck hat, dass unter einem mit magischen Zeichen bestickten Gaubens- oder Esoterikmäntelchen Manipulation und Verdummung lauern. Und die Formulierung »ein Volk und sein Geist« beschwört die braune Schreckensgeschichte in hier herauf.

»Du siehst so ernst aus. Was denkst du?« Ulysses betrachtet sie forschend.

Der Verkehr steht wieder einmal, so dass sich Carla nicht seinem aufmerksamen Blick entziehen kann. »Ach – ich habe nur über das nachgedacht, was du gesagt hast. Weißt du, ich weiß nichts über Pflanzen.«

Noch einmal gut die Kurve genommen, denkt sie, irgendwie werde ich es doch noch einmal schaffen, ohne Vorurteil oder Urteil Menschen und Dinge zu erleben. Eigentlich bin ich mindestens so dogmatisch wie die katholische Kirche, ich lasse auch keine anderen Erklärungsmodelle zu als die, die mir in den Kram passen. Sie ruft sich kurz den wortklugen Therapeuten der Klinik vor die inneren Augen – grinst, sieht Ulysses an, spürt die Sprungfeder unter ihrem Allerwertesten und ist wieder ganz im gegenwärtigen Augenblick. Wenigstens für einen Moment.

Trotzdem, dieser Großvater wird ihr immer unheimlicher, je näher sie demKräutermarkt am Rande der Stadt kommen. Schon seit einiger Zeit fahren sie durch heruntergekommene Wohngegenden: Müllhaufen am Straßenrand. Ein ausgetrocknetes Flussbett, auch mit Müll übersät. Menschen in zerlumpter Kleidung, die im Müll stochern. Behausungen aus Brettern, Wellblech, unverputzten Betonteilen, abenteuerlich aufeinander gebaut. Die Orte der Armen ziehen sich wie Pocken an den grausandigen Berghängen hoch, liegen geduckt neben den großen Autostraßen, gnädig bedeckt von feinem Sand. Und überall so viele Menschen! Lima ist hässlich, beschließt Carla.

Einemunsichtbaren Fadenfolgend, kurvt Ulysses sicher durchdas für Carla undurchschaubare Straßenlabyrinth – und hält ohne vorherige Ankündigung an. Carla fliegt fast in die Windschutzscheibe – nun ahnt sie, woher die vielen zersprungenen Scheiben der Autos hier ihre Sprünge haben!

Carla öffnet ihre Beifahrertür und steigt aus, aber nicht, ohne vorher mit schnellem Blick den Boden, auf den sie ihre neuen Trekkingsandalen setzt, nach etwaigem Unrat abzusuchen.

Ulysses quetscht den Käfer dicht an die Hauswand. Dass er so genau ein Fenster des Hauses verdeckt, stört ihn nicht. Carla rührt sich nicht vom Fleck, zwei klapperdürre Hunde nähern sich ihr vorsichtig.

Schon ist Ulysses neben ihr, legt seinen Arm um ihre Schulter. »Keine Angst, ich will dich nicht belästigen, ich kann dich so aber am besten schützen«, sagt er mit einem freundlichen Lachen, als er ihren abweisenden Gesichtsausdruck sieht.

Schützen?, denkt Carla. Worauf zum Teufel habe ich mich hier eingelassen? Ich vertraue mich diesem Mann an wie ein dummes Gänschen dem Wolf – und das nur, weil er der Bruder von einer Frau ist, die ich seit gestern kenne? Erst einen Tag bin ich in Lima – und wo bin ich gelandet? Bei einem Macho in einer Arme-Leute-Gegend, in der ich auffalle wie ein bunter Hund – auf dem Weg zu irgendeinem Alten, der mir für Wässerchen und Beschwörungsformeln das Geld aus der Tasche ziehen wird. Diese verdammte Krankheit muss irgendeinen Schaden in meinem Urteilsvermögen hinterlassen haben!

Carla ist wütend. Auf die Krankheit, auf sich, auf Ulysses und auf Manuel.