Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Robert Mayfeld

- Sprache: Deutsch

Im Rheingau gedeiht nicht nur der Wein – sondern auch das Böse . . . Ein Polizeischüler verschwindet, und auf dem Rhein geht ein Schiff in Flammen auf. Eine junge Frau sitzt in Polizeigewahrsam und erzählt einem Anwalt ihre Geschichte – doch ist sie Opfer oder Täterin? Währenddessen suchen Robert Mayfeld und Ginger Havemann nach dem Vermissten. Sie ermitteln unter ehrbaren Bürgern, Drogendealern und Rechtsradikalen – und überleben ihre Suche am Ende nur knapp . . .

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 447

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roland Stark, geboren 1956, ist Arzt und Psychotherapeut. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt im Rheingau.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang befinden sich Rezepte.

© 2024 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: lookphotos/Hendrik Holler

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Dr. Marion Heister

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-203-1

Rheingau Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Nie wird man wissen, wie das erzählt werden muss, ob in der ersten Person oder der zweiten, indem man sich der dritten Person des Plurals bedient oder fortwährend Formen erfindet … weil niemand genau weiß, wer da eigentlich erzählt, ob ich es bin oder das, was passiert ist … oder ob ich einfach eine Wahrheit erzähle, die lediglich meine Wahrheit ist …

Das Weitere würde ganz einfach sein … die Getränke, die erregenden Bilder, die zu späten Tränen, das Erwachen in der Hölle.

Julio Cortázar, Teufelsgeifer

Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen.

William Faulkner, Requiem für eine Nonne

Dass wir echt waren, werde ich auch noch erfinden.

Joseph Zoderer, Literarische Ansichtskarten

Qué será, será.

Doris Day in »Der Mann, der zu viel wusste«

Prolog

Alles war getan, fast alles. Das Dämmerlicht wurde schwächer. Die Motoryacht dümpelte am Ufer der Toteninsel, der Drache war kaum noch zu erkennen. Bald würde die Dunkelheit alles verschlucken.

Die Lumpen loderten auf. Licht zerriss die Düsternis, ein Komet mit einem orangeroten Feuerschweif flog auf das Schiff zu, zerschellte an Deck. Es dauerte einige Sekunden, dann brannte es lichterloh. Die Flammen erleuchteten den Strand, bevor Rauch alles verhüllte.

Das war das Ende des Monsters.

EINS

»Meine Freunde nennen mich Maxi. Das können Sie gerne auch tun. Sie sind doch mein Freund? Ich werde versuchen, mich zu erinnern und Ihnen die Geschichte von Anfang an zu erzählen. Mit der Erinnerung ist es bei mir allerdings so eine Sache. Manche Vorfälle brennen sich in mein Gedächtnis ein, noch nach Jahren fühlt es sich an, als wären sie gerade eben geschehen, andere Begebenheiten vergesse ich schon, während sie passieren, und wieder andere Erinnerungen verblassen mit der Zeit. Ob die Geschichte, die dabei entsteht, der Wirklichkeit entspricht oder ihr wenigstens nahekommt? Ob ich mir immer das Wichtige gemerkt habe? Ich weiß es nicht.

Natürlich werde ich mich um Wahrhaftigkeit bemühen, versprochen. Glauben Sie an Karma? Wenn es das gibt, dann möchte ich nicht wissen, was ich in meinen früheren Leben angestellt habe. Ihnen reicht mein gegenwärtiges Leben? Gut, aber wo fängt das an? Wie viele Leben lebt man in einem? Wo soll ich mit dieser Geschichte beginnen?

Sie meinen, solche Gedanken passen nicht zu einer Frau wie mir? Ich finde doch. Das letzte Jahr hat mich verändert. Ich versuche jetzt, einen Sinn in allem zu finden. Für Bücher habe ich mich schon interessiert, als meine Oma mir Märchen vorgelesen hat. Später hatte ich überall eine Bibliothek von E-Books dabei. Wenn ein Mädchen auf sein Handy starrt, fällt das nirgendwo auf der Welt auf.

Ich komme gleich auf Moritz zu sprechen. Moritz fand meine Bücherauswahl fragwürdig. Zu viel Fantasy, zu viele Märchen und Schauergeschichten, zu wenig Tiefgang. Ich würde vor allem lesen, um mich abzulenken, hat er gemeint. Damit hat er vermutlich recht, ich habe mich abgelenkt, wann und wo immer es möglich war. Ich habe in meinen Leben oft auf Autopilot geschaltet. Anders hätte ich es nicht bis hierher geschafft. Das macht das Erinnern allerdings nicht einfacher. Nach einem Tag, einer Woche, einem Jahr ist man irgendwo gelandet, reibt sich verwundert die Augen und fragt: Was ist passiert?

Im letzten Jahr habe ich den Autopiloten immer öfter ausgeschaltet. Das hat mein Leben nicht einfacher gemacht. Aber wahrscheinlich wäre alles auf jeden Fall so gekommen. Mit den Todesfällen habe ich nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben.

Ja, ich komme jetzt zur Sache. Ich habe ein paar Jahre in Ferienclubs in Südfrankreich gearbeitet. Im letzten Sommer musste ich zurück nach Deutschland. Die Clubs hatten wegen der Seuche schon lange geschlossen. Eine Zeit lang habe ich versucht, mich irgendwie durchzuschlagen, aber das ist schwer in einem fremden Land. Kaum war ich hier angekommen, ist mein damaliger Freund verschwunden, ich habe das Handy verloren und hatte kein Geld mehr. Ich war völlig abgebrannt und fertig mit dem Leben. Und dann ist mir Moritz über den Weg gelaufen, auf der Reisinger-Anlage, im Sommer des letzten Jahres. Ich kannte ihn von früher, unser Wiedersehen war für mich ein großes Glück. Oder war es Karma?«

Maxi erinnerte sich: Der Tag war heiß und trocken gewesen. Sie hatte sich bis zum Schlachthof durchgeschlagen, wo ihr ein Typ das Handy geklaut hatte. Nun lag sie auf der Wiese vor dem Bahnhof. Früher hatten sich hier im Sommer jede Menge Leute gesonnt, jetzt trauten sich nur wenige, zusammenzusitzen.

In ihrem Kopf pochten Schmerzen, ein dumpfes Dröhnen übertönte jeglichen Gedanken. Der Mund war trocken, der Körper müde und schwer. Sie stank. Sie fühlte sich taub, und dennoch vibrierten ihre Eingeweide.

Philipp war weg, sie war verloren, Strandgut der Pandemie. Sie wusste kaum noch, wie sie an diesen Platz gekommen, was in den letzten Tagen passiert war, sie wollte es auch nicht wissen. Sie hatte gesoffen, gekifft, gekokst, als gäbe es kein Morgen, und das gab es vielleicht wirklich nicht. Das letzte Dope war geraucht, die letzte Kohle weg.

Sie warf einen Blick auf die Habseligkeiten, die ihr geblieben waren: ein Rucksack mit etwas Wäsche zum Wechseln, Personalausweis, Prepaid-SIM-Karten, ein Lockpickingset: Spanner, Hook, Schlange, Schneemann und ein paar weitere Werkzeuge.

Am einen Ende der Wiese, jenseits des Rings, lag der Bahnhof, gebaut im Stil des Neobarocks, Wiesbadens Geschenk an einen prunksüchtigen deutschen Kaiser. So oder so ähnlich hatte sie es in der Schule gelernt. Warum vergaß sie alles, bloß solch nutzloses Wissen nicht?

Am anderen Ende der Wiese stritten zwei Krähen um die Reste eines Döners. Ein Rabe, der aussah wie der große Bruder der beiden Streitvögel, beobachtete sie, stolzierte umher. Irgendetwas führte er im Schilde.

»Hallo, Maxi!« Über ihr, im Gegenlicht, sah sie einen Mann in weißer Lederjacke, weißer Lederhose, mit schwarzer Haartolle. Er roch nach Maschinenöl und saurer Milch. Der weiße Ritter ging in die Hocke und grinste sie an. »Erkennst du mich?«

Es dauerte eine Weile, bis der Groschen gefallen war. »Na klar. Moritz! Haste was zum Rauchen?« Was Blöderes war ihr nicht eingefallen.

»Hab es mir abgewöhnt.«

Hinter sich hörte sie einen gellenden Schrei, wie von einem Raubvogel oder einer gequälten Seele aus der Hölle. Sie fuhr herum. Die Krähen flatterten erschrocken auseinander, der Rabe hüpfte auf den Kampfplatz und schnappte sich den Döner. Dann flog der Galgenvogel davon.

»Brauchst du einen Platz zum Schlafen?« Der Typ in der weißen Ledermontur sah aus wie ein Klon von Elvis Presley. Are you lonesome tonight?

»Wohnst du noch in Geisenheim?«

»Schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt ein Haus in Schierstein. Kommst du mit?«

Am Rande der Reisinger-Anlage entdeckte sie schwarze Gestalten auf Motorrädern. Schwarze Ritter. Irgendjemand schien ihr unvermittelt in die Magengrube zu schlagen, so fühlte es sich an. Sie wollte kotzen. Wenn sie nicht schnell verschwand, würde es bald ungemütlich hier, Moritz’ Frage war ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte. Sie warf ihrem Ritter einen Blick zu, den Philipp den Rehkitzblick genannt hätte, und hauchte ein »Ja«.

Er half ihr auf, griff ihren Rucksack, den sie sofort wieder an sich nahm, und führte sie zu seinem Motorrad, einer weißen Harley. Er holte einen Helm aus der Gepäckbox, gab ihn ihr. Sie setzte sich hinter ihn, schmiegte sich fest an, und er brauste davon. Erst nach einer ganzen Weile traute sie sich, zurückzuschauen. Niemand folgte ihnen.

***

»Moritz war total gastfreundlich. Er hat mir angeboten, bei ihm zu wohnen, solange ich wolle. Als ich aus Deutschland weggegangen bin, habe ich alle Brücken hinter mir abgebrochen. Und nun hatte ich nichts mehr: kein Geld, kein Zuhause, keine Freunde, kein Handy. Da kam dieser Typ, mit dem ich als Teenager ein paar Jahre befreundet gewesen war, und nahm mich bei sich auf. Ich konnte es nicht fassen. Eine Zeit lang glaubte ich, einen sicheren Ort gefunden zu haben. Es war wie im Märchen. Heute, ein Jahr später, ist von diesem Glauben nicht viel übrig geblieben. Sicherheit und Geborgenheit sind nur trügerische Wunschvorstellungen. Aber dieses Gefühl war schön.«

Maxi erinnerte sich an den Schrecken, der sie erfasste, als ihr Moritz noch auf der Fahrt zurief, dass er an der Polizeiakademie studiere. Aber da war es schon zu spät, um abzuspringen. Sie musste das Beste aus der Situation machen, sie hatte keine Wahl.

Moritz fuhr durch die Stadt, durch Vororte und ein Gewerbegebiet, bis er direkt am Wasser haltmachte. Ein paar Spaziergänger flanierten entlang des Kais, die Eisdiele hatte geschlossen. Maxi kannte den Ort. Früher war am Schiersteiner Hafen mehr los gewesen, dachte sie. Woher wusste sie das? Wieso kam ihr alles so bekannt vor? War das eines ihrer Déjà-vus? Der Anblick der Boote versetzte ihr einen Stich ins Herz, ein alter Gassenhauer tauchte auf und ging ihr nicht mehr aus dem Sinn: Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise.

»Das ist das Haus von Opa Karl«, sagte Moritz voller Stolz und zeigte auf das windschiefe Gebäude, vor dem sie standen. Er öffnete ein wackliges Holztor und schob sein weiß glänzendes Motorrad in den Hof. Hier schien die Zeit schon vor Langem stehen geblieben zu sein, bloß die Videokamera über der Eingangstür erzählte von modernen Verhältnissen. Er bat sie mit einer einladenden Geste, in sein Reich einzutreten. Knarrende Holzdielen im Flur, Holzvertäfelung an allen Wänden, dunkle Möbel, Perserteppiche und ein riesiger Kachelofen im Wohnzimmer luden zu einer Reise in vergangene Jahrhunderte ein.

»Ich mach dir ein paar Butterbrote«, sagte der weiße Ritter. »Du siehst hungrig aus.«

Sie setzte sich an den Tisch aus grob behauenem Holz und musterte die Küche: ein uralter Herd, ein amerikanischer Kühlschrank, in den Regalen Pfannen und Töpfe aus Kupfer, Flaschen mit Ölen und Essig, Gläser mit Eingemachtem, am Fenster Kräuterpflanzen. Eine Tür führte in einen kleinen Garten hinter dem Haus.

Moritz machte sich an der Theke zu schaffen und brachte ihr nach einer Weile ein Tablett mit Leckereien. Er tischte Bergkäse auf, Camembert, Schinken, Salami, Pastete, Labneh, Hummus, Zwiebelkompott, Oliven, getrocknete Tomaten und mit Butter bestrichenes Brot. Jede Zutat des kleinen Büfetts wurde zusammen mit ihrer Herkunft vorgestellt und erläutert, das meiste war bio, das Brot selbst gebacken. Aus dem linkischen Jungen war ein beredter Feinschmecker geworden. Maxi lobte alles gebührend, Moritz strahlte. Kräutertee lehnte sie ab, trank aber gerne eine Pfütze Rotwein aus einem riesigen Glas. Ein Bier aus der Flasche wäre ihr freilich lieber gewesen.

»Oh, ein Chambertin«, bemerkte sie und lobte die samtene Wucht des Weins.

»Du kennst dich aus«, sagte Moritz überrascht und voller Anerkennung, aber sie hatte bloß das Etikett gelesen und drauflosimprovisiert. Mit solchen Improvisationen kannte sie sich aus.

Später führte er sie ins Bad, ließ Wasser in die frei stehende Wanne ein, wies auf die Messingarmaturen irgendeiner Firma hin, deren Name Maxi nichts sagte, und brachte ihr rosafarbene Frotteehandtücher. Danach zog er sich zurück. Das Bad verströmte den Duft reifer Pfirsiche, wie damals bei Oma Hilde. Erinnerungen an die schönste Zeit ihres Lebens lösten regelmäßig Wehmut aus, sie verscheuchte sie deshalb und tauchte in den Schaumberg, der sich in der Wanne auftürmte.

Die Brandnarben am Bauch juckten, wie immer, wenn sie sich besonders wohl oder unwohl fühlte, wenn der Autopilotenmodus aussetzte, sie innehielt und das Leben spürte. Sie kam sich vor wie eine Prinzessin im Schloss oder ein Star im Luxushotel, eine fast kindliche Freude erfüllte sie für kurze Zeit. Sie rief sich zur Ordnung. So viel Vertrauensseligkeit konnte gefährlich werden. Sie musste wachsam bleiben.

Sie war also bei einem angehenden Polizisten gelandet. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, vielleicht konnte er sie beschützen. Sie erinnerte sich, Moritz war schon in ihrer Johannisberger Zeit andauernd am Erklären, Belehren, Dozieren gewesen. Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser, hatte er einmal gesagt. Er war verliebt in sie gewesen. Aber sie hatte Fritz lieber gemocht, der hörte die coolere Musik, war lässiger drauf, roch angenehmer. Fritz und Moritz waren damals allerbeste Freunde, also nahm Fritz auf Moritz Rücksicht und fing nichts mit ihr an. Dennoch war es eine tolle Zeit gewesen, die sie zusammen hatten. Wo Fritz wohl steckte?

Nach einer Weile schaute Moritz durch die Tür und fragte, ob sie noch etwas bräuchte. Sie tauchte aus dem Schaumgebirge auf und ließ sich in die Badetücher einwickeln. Später hätte sie sich bereitwillig wieder auswickeln lassen, aber Moritz meinte, das habe Zeit. War er schüchtern oder am Ende rücksichtsvoll?, fragte sich Maxi. Beides war sie nicht gewohnt. Als sie sich ins Bett legte, sank sie erschöpft in tiefen Schlaf, endlich kam die Müdigkeit der letzten Tage, der letzten Wochen, Monate und Jahre zu ihrem Recht.

***

»Anfangs dachte ich, ich bleibe nur ein paar Tage bei Moritz, aber ich blieb länger. Es war kein glücklicher Zeitpunkt, in die Heimat zurückzukehren. Meine Kontakte waren mit dem Handy verloren gegangen, allzu viele waren es nach den Jahren im Ausland sowieso nicht mehr gewesen, und online Kontakte zu pflegen, das war noch nie mein Ding gewesen. Damals war es schwer, neue Leute kennenzulernen. Die Menschen versteckten sich hinter Masken, in ihren Augen sah ich die Angst. Moritz hat mir die Maßnahmen gegen die Pandemie erklärt und darauf bestanden, dass ich sie einhalte. Er war immer sehr ordentlich und hatte meistens recht. Aber für mich hieß das: Ich war allein. Ich hatte nur ihn, wir haben uns nicht mit anderen Leuten getroffen, obwohl das schon wieder erlaubt war. Ihm passte das ganz gut in den Kram, für mich war es nervig. Die Polizeiausbildung fand damals oft online statt, er hatte also viel Zeit für uns. Wir sind mit dem Motorrad herumgefahren, er hat mir die Umgebung gezeigt, Literatur empfohlen, das Kochen beigebracht, versucht, mich für seine Musik zu interessieren, Elvis Presley, Doris Day, lauter Sachen aus den fünfziger Jahren. Er war so klug, er wusste so viel wie ein Professor. Es hat ihm Freude gemacht, mir etwas beizubringen, wie in diesem Musical, das er so gerne hört, natürlich auch aus den Fünfzigern. Ich war seine Eliza und er mein Higgins, hat er immer gesagt.«

Nimm keinen Kontakt zu alten Freunden auf, hatte Philipp sie noch am Tag, bevor er verschwand, gewarnt. Wenn sie gewusst hätte, was er vorgehabt, mit wem er sich angelegt hatte, dann hätte sie ihm das ausgeredet oder wäre sofort verschwunden. Wir müssen einfach eine Weile stillhalten, bis Gras über die Sache gewachsen ist, hatte er gemeint, nachdem alles gelaufen war. Ihr blieb jetzt nichts anderes übrig, als diesem Rat zu folgen.

Die Masken, die damals alle trugen, hatten einen Vorteil: Wenn sie nach draußen ging, konnte sie niemand erkennen. Irgendwann hörte sie auf, sich umzusehen, achtete nicht mehr darauf, ob ihr jemand folgte. Die Devils waren von der Bildfläche verschwunden, irgendwann verschwanden sie auch aus ihrem Kopf.

Moritz erledigte die Besorgungen, kochte mit ihr, umsorgte sie auf rührende Art, aber leider passierte nichts ohne Vorträge und Belehrungen, über die Vorteile der Achtzig-Grad-Methode, über das Sous-Vide-Verfahren, über Konfieren und Poelieren, über den Säuregehalt unterschiedlicher Rebsorten und den Einfluss des Terroirs auf den Wein. Genauso gerne dozierte er über die Alben von Elvis Presley, dessen Zeit in Deutschland, über Filme mit Doris Day und über Broadway-Musicals, »My Fair Lady«, »West Side Story« und so weiter.

Eines Abends saßen sie in der Küche und aßen ein Stück Lachs, das er in einer Mischung aus Olivenöl und Süßwein bei achtzig Grad im Backofen gegart hatte, auf den Punkt bis zu einer Kerntemperatur von fünfundvierzig Grad, begleitet von hauchdünn gehobeltem rohem Fenchel. Es schmeckte wie immer vorzüglich, und genau das wollte Moritz von ihr hören. Sie tat ihm den Gefallen und lobte den delikaten Geschmack, obwohl ihr Fish and Chips genauso lieb gewesen wären. Dann fragte sie nach Fritz.

Er lächelte gequält. »Auf die Frage habe ich gewartet. Weißt du, warum? Du redest im Schlaf. Das nennt man Somniloquie.« Es folgte ein Vortrag: Dass sie zu den Betroffenen gehöre, die verständliche Worte und manchmal sogar Sätze sagten, dass diese Verhaltensauffälligkeit bei Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung doppelt so häufig vorkomme wie im Normalfall. Dass sie sich nicht sorgen solle.

Das sah Maxi anders. Das erste Mal seit Langem wieder durchflutete Angst ihren Körper. »Was rede ich denn?«

»Ich krieg ja nicht alles mit. Aber Fritz und Philipp, die beiden Namen kommen immer wieder vor. Mein Name nicht, aber ich bin ja auch bei dir.« Er versuchte, tapfer zu lächeln. »Wenn du nach Philipp rufst, klingst du ziemlich panisch.«

Das Gespräch nahm eine Richtung, die ihr nicht passte. Sie fragte noch einmal nach Fritz und erfuhr, dass er in Geisenheim Weinbau studierte und für ein Jahr ein Praktikum in einem Weingut in Kalifornien machte.

»Was ist mit Philipp?«, hakte Moritz nach.

Die Narbe am Bauch meldete sich. Sie zuckte mit den Schultern. »Hab schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ihn kennengelernt, nachdem Fritz und du aus Johannisberg verschwunden wart, und bin mit ihm später nach Frankreich gegangen.«

Sie strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und fuhr mit der Zungenspitze über die Lippen. »Es ist so wundervoll, dass du bei mir bist. Legst du eine von den alten Elvis-Platten auf?«

Das gefiel Moritz, und er vergaß für jenen Abend seine Fragen nach Philipp.

***

»Wir genossen den Sommer, die lauen Nächte auf der Terrasse hinter dem Haus, die Spritztouren durch das Wispertal, die Wanderungen durch Taunus und Rheingau. Er hat sich um mich gekümmert, hat mir Klamotten geschenkt und sein altes Handy, hat mir erklärt, wie ich Daten in einer Cloud sichere, er ist in solchen Sachen total fit. Und er hat mir geholfen, an die kleine Hinterlassenschaft meiner Mutter zu kommen. An die hatte ich gar nicht gedacht, als ich hier weg bin, sie lag noch im Tresor des Nachlassverwalters.«

Die Kanzlei von Richard Bürger befand sich in der Adolfstraße, nicht weit von dem Ort entfernt, wo sich Maxi und Moritz einige Wochen zuvor begegnet waren. Das Büro lag im Hochparterre eines Altbaus aus der Gründerzeit. Moritz erläuterte ihr die Bedeutung der Wilhelminischen Epoche für die Wiesbadener Stadtentwicklung und vermehrte damit das nutzlose Wissen, das sich in ihrem Kopf ablagerte. Imposant sahen die alten Häuser allerdings schon aus. Eine Eichentür öffnete sich auf ihr Klingeln hin automatisch. Sie gelangten in ein geräumiges Treppenhaus und durch eine weitere Holztür in einen Vorraum, der in Halbdunkel getaucht war, schwere Vorhänge vor den Fenstern hielten den Straßenlärm, Wärme und Licht außen vor. In der Luft hing ein pudriger Duft. An den Wänden sah Maxi ein Schlachtengemälde mit altertümlichen Gestalten sowie Bilder mit Landschaftsszenen und Stillleben.

»Eine Reproduktion von Gunkels ›Hermannsschlacht‹«, bemerkte Moritz. Was der wieder alles wusste. Jedenfalls sah es hier aus, als ob sich die Einrichtung in den letzten hundert Jahren nicht verändert hätte.

Nach kurzer Zeit erschien ein kleiner, rundlicher Mann in der Tür, begleitet von einer unangenehmen Duftwolke aus Vanille und irgendwelchen Blüten. Richard Bürger begrüßte sie mit leiser Stimme. Er war Maxis gesetzlicher Betreuer und der Testamentsvollstrecker ihrer Mutter gewesen. Selbst an einem Sommertag wie diesem trug er einen dunkelgrauen Anzug aus schwerem Stoff.

Er setzte seine Maske ab und bat sie, es ihm gleichzutun. »Was für eine schöne Überraschung, Sie wohlbehalten wiederzusehen, Frau Hofmann. Kommen Sie bitte mit.«

Dunkles Holz und Fotografien von den Aufenthalten des letzten deutschen Kaisers in Wiesbaden dominierten Bürgers Büro. Er ließ Maxi und Moritz vor einem riesigen Schreibtisch Platz nehmen.

»Wir haben uns damals alle Sorgen um Sie gemacht«, begann er das Gespräch. »Ihre Pflegeeltern waren ganz außer sich, als Sie verschwanden. Haben Sie sie schon besucht?«

Maxi schüttelte den Kopf. Auf Gerlinde und Markus hatte sie keinen Bock und auf diese Befragung auch nicht.

»Kurz vor Ihrem achtzehnten Geburtstag und ein Jahr vor dem Abitur war das.« Er seufzte. »Aber ich bin froh, dass Sie sich gemeldet haben, dann kann ich Ihnen zu meiner Entlastung die Hinterlassenschaft Ihrer Mutter übergeben.«

Er öffnete eine grün lackierte Kassette, entnahm einige Dokumente und eine Schmuckschatulle, die er vor Maxi auf die polierte Tischplatte stellte. In dem Kästchen lag eine goldene Halskette, an der eine große stilisierte Blüte hing, die mit hell glitzernden Steinen besetzt war.

»Ist die echt?«, wollte Maxi wissen.

»Ich habe ein Gutachten eingeholt.« Er griff nach einem Dokument und las vor. »585er Rotgold, Diamanten mit insgesamt sechseinhalb Karat. Eine Jugendstilarbeit von 1902. Geschätzter Wert zwischen fünfzehn- und zwanzigtausend Euro.«

»Und so was hat meine Mutter besessen?«

»Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, in welchen Verhältnissen sie zuletzt gelebt hat. Aber die Dinge sind anders, als sie scheinen, sie wusste nichts von dem Collier. Es fand sich erst einige Jahre nach ihrem Tod im Keller ihres Elternhauses, und die Bewohner waren so ehrlich, die Besitzer des Schmucks zu suchen.«

»Sie meinen, das Teil ist von Oma Hilde?«

»Ja, Hilde Hofmann war die letzte Besitzerin, und Sie sind ihre Erbin.«

Maxis Gesicht brannte mit einem Mal, der Mund fühlte sich trocken an, ein leichter Schwindel erfasste sie. Sie dachte an Oma Hilde und ihren Pfirsichduft, an die Zeit, die sie bei ihr leben durfte. An die sanftmütige Großmutter, die ihr immer Kuchen gebacken und aus den Gruselmärchen der Brüder Grimm vorgelesen hatte und die starb, als Maxi in die dritte Klasse kam.

»Die Oma hatte doch auch kein Geld!«

»Aber immerhin dieses Schmuckstück«, widersprach der Anwalt und schob ihr ein Formular zu. »Das gehört jetzt Ihnen, wenn Sie mir den Empfang bitte quittieren würden.«

Maxi konnte das nicht glauben, und Bürger bequemte sich zu einer Erklärung. »Sie kannten Ihren Großvater nicht. Horst Hofmann starb vor Ihrer Geburt. Ich war sein Anwalt. Er hat seinen Anteil am väterlichen Weingut verkauft und hatte so für eine Weile keine finanziellen Sorgen. Entweder hat er das Collier in dieser Zeit gekauft, oder es ist ein Erbstück der Familie Hofmann.«

»Und wie ist er das Geld wieder losgeworden?«, fragte Maxi.

Bürger lächelte bekümmert. »Meines Wissens hat er kein solides Leben geführt, nachdem er zu Geld gekommen war. Alkohol und Spielschulden könnten eine Rolle gespielt haben«, antwortete er etwas gestelzt. Er schob ihr die Kassette entgegen. »Die können Sie mitnehmen. Ich habe eine Betreuungsakte aus der Zeit nach dem Tod Ihrer Mutter. Soll ich Ihnen eine Kopie anfertigen lassen?«

Maxi erinnerte sich nur noch, dass sie das Angebot ablehnte. An den Tod ihrer Mutter wollte sie nicht denken. Sie bemerkte einen beißenden Geruch und fragte sich, woher der kam. Plötzlich war ihr das Büro in der verdunkelten Kanzlei zu eng, zu stickig. Sie packte den Schmuck ein, quittierte den Empfang und verabschiedete sich. Draußen schlug ihnen nachmittägliche Hitze entgegen. Maxi war übel. Sie hakte sich bei Moritz ein. Der fragte aus der Ferne, was mit ihr los sei, sie antwortete, dass die Erinnerungen an ihre Mutter schmerzhaft seien, und hoffte, dass er mit den Fragen aufhörte. Die Farben der Welt wurden blasser, wie von Puder überzogen, die Gerüche verflogen, und der Rest des Tages verschwand in watteartigem Nebel.

Als sie aus dem Nebel wieder auftauchte, bemerkte sie, dass die Welt noch intensiver roch als zuvor. Sie erinnerte sich, dass sie als Kind gerne an allem geschnuppert hatte, nicht nur an den nach Pfirsich duftenden Haaren der Oma. Jetzt registrierte sie Gerüche aus sämtlichen Ecken von Moritz’ Haus. Der Geruch von feuchtem Moos stieg aus dem Keller, die Aromen mediterraner Kräuter umwehten sie in der Küche, die Holzdielen dufteten nach Kiefernharz und Orangenöl. Moritz roch nach saurer Milch und Kochkäse, es war schwer auszuhalten. Sie besorgte ihm im Internet ein Rasierwasser, das an Beifuß, Lavendel und Salbei erinnerte, so konnte sie ihn wieder besser ertragen. Er freute sich vor allem über den Namen, »Elvis«. Für sich kaufte sie ein Parfüm mit der Anmutung von Cannabis und Treibholz. Das passte irgendwie.

***

»Wir haben in diesem Sommer viel zusammen unternommen, immer nur wir beide. Ich ließ mich durch die Tage treiben. An manche erinnere ich mich ganz genau, andere zogen spurlos an mir vorbei, so ist das mit meinen Erinnerungen. Ach, das sagte ich schon? Wir haben gekocht und gegessen, sind gewandert, haben Musik gehört, miteinander geredet. Also, vor allem hat Moritz gesprochen. Er hat gerne von seiner Familie erzählt. Das hatte etwas Melancholisches, denn tatsächlich waren alle näheren Familienmitglieder tot. In dieser Hinsicht ging es uns beiden ähnlich, auch ich habe niemanden mehr, und doch bin ich das genaue Gegenteil, ich spreche überhaupt nicht gerne von meiner Familie, es schmerzt zu sehr. Ihm hingegen schien das Reden und Erinnern auf eine für mich kaum fassbare Weise Halt zu geben. Es spendete ihm Trost, so als würde er mit ihnen dadurch in Kontakt bleiben. Er hat einmal gesagt, das habe mit der Therapie zu tun, die er nach dem Unfall seiner Eltern gemacht habe, da habe er gelernt, wie wichtig es sei, seine Wurzeln und seine Vergangenheit zu kennen. Und er meinte, wir passten so gut zusammen, weil wir beide Waisen seien. Damals wusste ich mit solchen Aussagen nichts anzufangen, aber vielleicht hatte er recht.«

Auf einem Vertiko im Wohnzimmer standen Bilder von Moritz’ Familie, eine große Aufnahme seiner Mutter, einer dunkelhaarigen Frau mit weichen Gesichtszügen und einem klaren und durchdringenden Blick, Fotos der Großeltern, ein kleines Bild von der Hochzeit seiner Eltern. Maxi erinnerte sich, wie Moritz das erste Mal von dem Unfall gesprochen hatte. Er selbst hatte ihn schwer verletzt überlebt, die Eltern starben. Irgendwann zeigte er ihr ein Foto des Unfallwagens, ein Haufen zusammengeknäulten Blechs, und das Urteil, das gegen den Unfallgegner ergangen war. Er hatte sogar ein kleines Dossier über den Mann erstellt.

Am liebsten sprach Moritz über ihre Zeit in Johannisberg, als für ihn noch alles gut war. An manche Begebenheiten erinnerte sich Maxi so präzise, als hätte sie eine Videoaufnahme abgespeichert.

Sie sah genau vor sich, wie sie in der ersten Pause in der neuen Schule auf den Hof trat und Fritz und Moritz erblickte. Der coole, blonde Fritz, groß gewachsen und schlaksig, trug einen lässig weit geschnittenen schwarzen Hoodie über himmelblauen Jeans und weißen Sneakern. Maxi fand sein freches Lachen voll süß. Neben ihm stand Moritz, ein bisschen kleiner, ein bisschen pummelig. Er bemühte sich schon damals, wie Elvis Presley auszuschauen, und trug eine komische Lederjacke. Die dicken Lippen passten ganz gut zu der Haartolle und dem schmachtenden Blick, den er ihr zuwarf. Solche Blicke, mal offen, mal verstohlen, bemerkte Maxi seit einiger Zeit von den Jungs und den Männern, und sie konnte sich nicht entscheiden, ob sie geschmeichelt sein sollte oder genervt oder beides zusammen. An diesen Blicken hatten der Unfall und die Verbrennungen nichts geändert. Die sah nämlich niemand, bloß sie selbst wusste davon, weil sie sie jeden Moment spürte. Sie lief zu den beiden hin, lächelte Fritz an, Moritz lächelte zurück. Sie kam mit den beiden ins Gespräch, und sie waren für eine Weile unzertrennlich gewesen.

Moritz wollte immer wieder wissen, wie sie dies oder jenes aus ihrer Johannisberger Zeit fand, aber an manche Personen erinnerte sie sich nur vage, zum Beispiel an ihren damaligen Betreuer, den Rechtsanwalt Bürger, bei dem sie vor Kurzem gewesen waren, und zu manchen Begebenheiten fiel ihr gar nichts ein. Auch an die Pflegeeltern hatte sie nur wenige und oberflächliche Erinnerungen. Markus war ein wortkarger Choleriker, und Gerlinde sagte alles zwei- oder dreimal. Es war merkwürdig, dass manche Erinnerungen scheinbar aus dem Nichts auftauchten und andere sich hartnäckig dem Auftauchen im Bewusstsein verweigerten. Früher, als sie im Autopilotenmodus funktionierte, hatte sie es leichter gehabt, da musste sie sich solche Gedanken nicht machen. Moritz’ Obsession für die Vergangenheit war ihr unheimlich. Unheimlich waren ihr auch ihre Gedächtnislücken. Dass sie anderen etwas verschwieg, dafür konnte es gute Gründe geben. Aber sich selbst etwas verschweigen, was sollte das? Wer entschied, was es wert war, im Gedächtnis zu bleiben?

Merkwürdige Dinge passierten ihr immer noch. Zum Beispiel jener Abend, der sich ihr in vielen Einzelheiten einprägte, ohne dass sie verstand, was so wichtig gewesen sein könnte, bis die Erinnerungen plötzlich abbrachen.

Moritz hatte Zanderfilets gebraten und mit Hummerkraut angerichtet, eines der vielen Rezepte von Opa Karl, der ein leidenschaftlicher Hobbykoch gewesen war. Dazu gab es einen fruchtigen Riesling aus Hattenheim. Er hatte erklärt, warum zu diesem Gericht ein Wein mit weniger Säure überhaupt nicht passen würde, sie hatte sich das geduldig angehört und die Crème Brûlée, die es zum Dessert gab, gebührend gelobt.

Irgendetwas war ihr an diesem Abend von vornherein nicht geheuer gewesen. Vom Hafen her hörte sie das Tuckern der Boote, und vom kleinen Gärtchen wehte Rosenduft auf die Terrasse hinter dem Haus. Eigentlich war alles ganz friedlich.

»Ich hab mir nach dem Unfall der Eltern die Mühe gemacht, mehr über meine Familie zu erfahren, ich habe sogar einen Stammbaum gezeichnet«, sagte Moritz, nachdem sie den Tisch leer geräumt hatten. »Das Fotoalbum von Opa hat mir dabei geholfen. Ich zeig dir nur die Fotos von den Leuten aus dem Rheingau, damit es für dich nicht zu langweilig wird.«

Moritz holte ein Album aus dem Wohnzimmer. Der grüne Ledereinband war brüchig, auf schwarzem Karton waren vergilbte Schwarz-Weiß-Bilder mit Fotoecken befestigt, unter den meisten Fotografien waren mit einem weißen Stift Anmerkungen notiert, die Seiten waren mit einer Art Zellophanpapier voneinander getrennt.

»Das ist es.«

Auf der ersten Seite stand der Name Karl Meyerhofer. Es folgte eine Aufnahme von der Hochzeit der Eltern von Karl, die ernst und angespannt in die Kamera schauten. Moritz erklärte, dass solche Fotos damals ganz ungewöhnlich waren, die Belichtungszeiten ewig dauerten und die Menschen lange stillhalten mussten, was ihren angestrengten Ausdruck erkläre. Er hatte zu allem etwas Kluges und Lehrreiches zu sagen, das Streberhafte von Moritz ging ihr auf den Wecker. Andererseits spürte sie an diesem Abend, dass sie ihn immer besser leiden konnte. Er meinte es gut, und manchmal half er ihr mit seinen Belehrungen weiter. Die Leute mit dem strengen Blick auf den Fotos wurden sympathischer. Nach dem Hochzeitsfoto kamen Bilder von Karl und seinen drei Geschwistern als Kleinkinder in Matrosenanzügen, als Schulkinder mit Kommunionkerze vor der Kirche. Auch die guckten ziemlich angestrengt.

Eine Fotografie ein paar Seiten später zeigte drei Soldaten, die mit einer Mischung aus Verwegenheit und Angst in die Kamera blickten.

»Opa mit zwei Kameraden, Adolf Bürger und Egon Wächter, in Frankreich«, erklärte Moritz.

Es folgten Bilder der beiden Brüder von Opa Karl, »die im Krieg geblieben waren«, wie Moritz sich ausdrückte. Was für eine fürchterliche Vorstellung, dachte Maxi, dass Menschen im Krieg bleiben, so als ob sie nach ihrem Tod nie Ruhe finden sollten. Meine Mutter ist im Feuer geblieben, da brennt sie noch heute, flüsterte eine gemeine Stimme, die sie sofort wieder verscheuchte.

Moritz fuhr mit seinen Erläuterungen fort. Als Nächstes war Opa Karl mit einem der beiden Kriegskameraden in Polizeiuniformen des Landes Hessen zu sehen. Es folgten Bilder diverser Familienfeiern, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen. Die Eltern von Karl starben kurz hintereinander. Karls Schwester Liselotte heiratete Wilhelm Hofmann.

»Auf dem Bild siehst du Opa Karl und Wilhelms Schwester Gerda, die waren Trauzeugen. Daneben Gerdas Ehemann Peter Busch, und der schmale Mann mit der verrutschten Krawatte ist Wilhelms Bruder Horst, dein Opa. Alles hängt mit allem zusammen.«

Maxi wurde müde, es waren zu viele Bilder und zu viele Namen in zu kurzer Zeit, aber Moritz setzte seinen Vortrag unerbittlich fort. Hätten sie den Stammbaum und das Album später nicht noch einmal angesehen, wären die Erinnerungen vermutlich wieder verblasst, doch so blieben sie im Gedächtnis. Es folgte die Hochzeit seines Opas mit Oma Martha, einige Jahre später wurden Wilhelms und Liselottes Sohn Wolfgang und Moritz’ Mutter Simone geboren, danach Wilhelms und Liselottes Tochter Gerlinde. Ein paarmal wies Moritz auf Maxis Opa hin, auf einem oder zwei Bildern erkannte sie ihre Oma in jungen Jahren.

Später wurden die Fotografien farbig. Moritz’ Mutter begann bei der Polizei, ein Foto zeigte sie in Uniform am Tag ihres Dienstantrittes. Gerlindes Tochter Johanna wurde geboren, die Gruppe auf dem Familienfoto war wesentlich kleiner als auf sonstigen Festen, Gerlindes Vater fehlte, worauf Moritz extra hinwies. Opa Karl habe ihm kopfschüttelnd erzählt, dass sein Freund Wilhelm es nicht akzeptieren konnte, dass Gerlinde den Vater ihres Kindes verschwieg, und deswegen nicht zur Taufe gekommen war.

1998 heiratete Simone Meyerhofer Stefan Berghaus. Die Braut war in anderen Umständen, die Hochzeitsgesellschaft überschaubar klein.

»Mein Vater kam aus Russland und hatte hier keine Familie. Mama hat mir später erzählt, dass sie unbedingt ein Kind wollte. Als es endlich klappte, hat sie nicht lange gefragt, ob er der Richtige für sie war.«

Den sehnsuchtsvollen Blick hatte Moritz schon auf den Kinderfotos. Er erzählte, dass der Vater Elektroingenieur war und für seine Firma immer wieder ins Ausland reisen musste, seine Mutter hatte häufig Schichtdienst. Er sei deswegen oft bei Oma und Opa gewesen, manchmal auch bei Tante Gerlinde.

2001 starb Wolfgang Hofmann an Leukämie, sein Vater Wilhelm wenige Wochen später, die Begräbnisse hatte Karl Berghaus gewissenhaft dokumentiert.

»Auf dem Bild bin ich fünf.« Moritz zeigte auf ein Gruppenfoto, auf dem links ein kleiner Bub an der Hand von Karl Meyerhofer stand. »Das war Tante Gerlindes Hochzeit mit Markus. Alle waren da, ihre Mutter Liselotte, ihr Onkel, Opa Karl, ihre Cousine Simone, meine Mutter also, Tante Gerda und deine Mutter, auch eine Cousine von Gerlinde. Das da ist Johanna.« Er deutete auf ein finster in die Kamera blickendes Mädchen, das vielleicht elf oder zwölf war. »Mein Vater war mal wieder nicht dabei, er war auf einer seiner Geschäftsreisen.« Er zeigte auf eine Frau am anderen Rand des Bildes, die Maxi an ihre Mutter erinnerte. Pauline sah aufgedunsen und missmutig aus, so kannte Maxi sie. »Wo hast du damals eigentlich gesteckt? Du warst doch schon auf der Welt.«

Woher sollte sie das wissen? Der Familienrückblick wurde Maxi immer unbehaglicher.

»Dahinten stehen Fritz und seine Eltern.«

»Gehören die auch zum Clan?«

Moritz grinste. »Seine Mutter ist eine Freundin von Gerlinde gewesen, und Oma Helene ist die Schwägerin von Gerlindes Tante Gerda.«

Man brauchte tatsächlich einen Stammbaum, um den Überblick in dieser Familie zu behalten.

Es folgten Bilder, die Moritz mit seinen Großeltern zeigten, am Schiersteiner Hafen in einem Kanu, in der Fasanerie vor dem Wolfsgehege, im Sessellift über Rüdesheim. Er schloss das Album und wischte auf seinem Tablet.

»Magst du noch ein paar neuere Fotos anschauen?«

War das sein Ernst? Offensichtlich schon, er hielt ihr das Tablet hin. Auf dem Display waren Aufnahmen von Moritz und Fritz zu sehen, bei der Einschulung, bei Kindergeburtstagen, im Schwimmbad, auf Fastnachtsumzügen und Feiern.

»Am Fastnachtssonntag ist immer ein Umzug, abwechselnd in Marienthal, Johannisberg und Aulhausen.«

»Ich musste zum Glück nie dabei sein.« Die Bemerkung war ziemlich patzig, aber Moritz bemerkte das gar nicht. Er war nicht zu bremsen.

»Und in der Talmühle gab es an Altweiberfastnacht immer eine Sitzung.« Er zeigte ihr Bilder mit kostümierten Narren: Cowboys, ein Indianerhäuptling, eine Squaw, Piraten, Ballerinas, ein Clown und ein Arzt mit Pestmaske, eine Haremsdame, ein Scheich, Panzerknacker. »Später sind unsere Familien da nicht mehr hingegangen.«

An eine oder zwei dieser Veranstaltungen erinnerte sich Maxi vage, aber nicht an Moritz oder Fritz. »Verständlich«, murmelte sie. »Ist nicht jedermanns Humor.«

»Jetzt kommen die Fotos von unserer Zeit in Johannisberg. Magst du noch?«

Sie nickte, aber obwohl Moritz nun die Bilder zeigte, die sie interessieren sollten, rauschte der Rest des Abends an ihr vorbei und hinterließ keine Spuren in ihrem Gedächtnis.

***

»Entschuldigen Sie bitte, ich war in Gedanken. Sie wollen wissen, wie es mit Moritz und mir weiterging? Wir wurden ein Paar. Moritz zeigte echtes Interesse an meiner Person, versuchte, mich im Leben voranzubringen, war zuverlässig, zärtlich und rücksichtsvoll, etwas Besseres hätte mir nicht passieren können.«

An manchen Abenden las Moritz mit heiligem Ernst etwas vor. Er hatte eine Sammlung von Ansichtskarten, auf denen Gedichte vor dem Hintergrund des Konterfeis ihrer Verfasser gedruckt waren. Er hatte alle Ansichtskarten doppelt. Einmal zum Vorlesen und einmal in seinem Arbeitszimmer an die Wand gepinnt. In der Schule war Lyrik für Maxi eine Qual gewesen, geschraubte Worte aus früheren Zeiten. Aber wenn sie Moritz zuhörte, fühlte es sich anders an.

»Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.«

»Der reife Sommer über Nacht will sich zum Feste färben, da alles in Vollendung lacht und willig ist zu sterben.«

Solche Worte gingen ihr nicht mehr aus dem Sinn. Manchmal hoffte Maxi, dass sie ein besserer Mensch werden könnte.

Bisweilen waren die Vorträge von Moritz auch praktischer Natur. Er war ein Technikfreak, der Computer selbst zusammenbaute und Handys reparierte, im ganzen Haus Überwachungskameras installierte und als Nächstes den Kühlschrank in sein »Smarthome« integrieren wollte.

Die Technikaffinität, so nannte er diesen Spleen, habe er vom Vater.

»Heute sind fast alle deine Daten digital«, führte er einmal aus. »Wenn das Gerät weg ist, auf dem sie gespeichert sind, so wie es dir im Sommer mit dem Handy passiert ist, bist du völlig aufgeschmissen. Deswegen ist es ganz elementar, die wichtigen Dateien zu sichern. Du kannst das auf einem NAS oder in einer Cloud machen.« Er erklärte die Vor- und Nachteile der Speicherungsmethoden und wie man Daten am besten vor unbefugtem Zugriff schützte, was ein gutes Passwort ausmache, das Pro und Kontra von Passwortmanagern. Er selbst nahm als Passwörter am liebsten die ersten Zeilen seiner Lieblingsgedichte; wenn sie lang genug waren, konnte keine Software sie knacken, weil sie nicht wusste, wonach sie suchen sollte, und deswegen unendlich viel Zeit brauchte.

»Was mein ist, soll auch dein sein«, sagte Moritz eines Abends in pathetischem Ton und unterstrich dies mit einer weit ausholenden Geste. Zuvor hatte sie eine passable Gemüselasagne auf den Tisch gebracht und er ihre Kochkünste ausgiebig gewürdigt.

»Wirklich alles, inklusive Kellergewölbe?«, fragte sie scherzend.

Er eröffnete ihr, dass er ein Testament gemacht habe und sie das Haus erben werde.

»Ist das nicht ein wenig voreilig?«, fragte sie und hätte sich am liebsten gleich auf die Zunge gebissen. Warum ließ sie ihn nicht machen?

»Das passiert ja erst in ferner Zukunft«, entgegnete er grinsend und selbstgewiss, »wenn wir bis dahin zusammenbleiben.«

Sie war gerührt, ein wohliges Gefühl breitete sich in ihrem Bauch aus. Im nächsten Moment begann die Narbe zu jucken, und sie ertappte sich dabei, zu überschlagen, wie viel die Hütte wert war.

»Das habe ich doch gar nicht verdient«, entgegnete sie, und das war leider die Wahrheit. Es passte nicht zu ihrem Karma.

»Apropos Kellergewölbe: Ich muss dir etwas zeigen.«

Er nahm sie an der Hand, zog sie vom Stuhl hoch und stieg mit ihr in den Keller hinunter. Im hintersten Winkel des Gewölbes stand ein alter Tresorschrank. Moritz schloss ihn auf, entnahm ein Ringbuch und einen kleinen Koffer. Wieder oben angekommen, setzten sie sich an den Küchentisch, er klappte das Ringbuch auf und zählte die Namen der Goldmünzen auf, die Opa Karl im Lauf seines Lebens gesammelt hatte. Russische Tscherwonez, tschechische Kronen, amerikanische Double Eagle, australische Känguru, österreichische Dukaten, südafrikanische Krügerrand, kanadische Maple Leaf, ein kleines Vermögen.

Dann öffnete er das Köfferchen. Drinnen lag eine schwarz schimmernde Pistole.

»Das ist die Luger von meinem Opa. Die hat er aus dem Krieg mit nach Hause gebracht. Ein Rückstoßlader Kaliber 9Parabellum. Si vis pacem, para bellum, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. So lautet der lateinische Spruch, von dem sich der Name ableitet.«

»Hat meistens nicht so gut geklappt«, sagte Maxi flapsig, um ihre Faszination für die Waffe zu überspielen. »Kann man mit der richtig schießen?«

»Klar, ich hab Patronen im Tresor«, erwiderte Moritz und lächelte stolz.

»Und die gehört mir jetzt?«

»Erst nachdem du sie geerbt hast«, sagte Moritz und lachte. Dann zeigte er ihr, wie man die Luger entsicherte und wieder sicherte, wie man das Magazin entnahm, es lud und wieder in die Waffe steckte, wie man sie auseinanderbaute, reinigte und wieder zusammensetzte.

Sie beugte sich zu ihm hinüber und gab ihm einen langen, innigen Kuss. Sie musste sich unbedingt merken, wo er die Schlüssel für den Tresor aufbewahrte.

Im Bett war Moritz eifrig und ausdauernd, dabei ungestüm und anfangs ein bisschen einfallslos. Da er es ihr recht machen wollte, konnte sie ihm einiges beibringen. Er lernte schnell, dennoch war Maxi selten richtig bei der Sache. Anschließend wollte er wissen, wie es für sie gewesen sei. Das war niedlich und hätte eine ehrliche Antwort verdient. Aber sie konnte schlecht sagen, es sei ganz okay gewesen, ihr im Grunde jedoch egal. Dann hätte er sich bloß noch mehr Mühe gegeben und noch intensiver nachgefragt. Außerdem wäre es ihr undankbar vorgekommen, sie wollte ihn nicht verletzen. Unklug wäre es überdies gewesen. Also lobte sie ihn, wie bei allem anderen, was er tat, und Moritz war damit zufrieden. Er schaute dann wie ein großer Junge, der es Mama recht gemacht hatte.

Maxi mochte sich nicht leiden, wenn sie so abgebrüht war und derart hässliche Dinge dachte, aber ändern konnte sie es nicht.

Ihr kam in jener Zeit oft eine Geschichte in den Sinn, die ihre Mutter erzählt hatte: Ein Skorpion bat einen Frosch, ihn über einen Fluss zu bringen. Der Frosch lehnte zunächst ab, aus Angst, vom Skorpion gebissen zu werden. Doch der Skorpion überzeugte den Frosch, er werde das nicht tun, weil er, der Skorpion, doch nicht schwimmen könne und dann ertrinken würde. Mitten im Fluss stach der Skorpion zu. Als der Frosch im Sterben fragte, warum er das getan habe, jetzt müsse er doch auch sterben, sagte der Skorpion nur, so sei nun mal sein Charakter.

In den Nächten schlief Maxi immer unruhiger. Morgens berichtete Moritz, sie habe wieder im Schlaf geredet, und Maxi war sehr besorgt, was sie alles von sich preisgegeben hatte. Sie hätte zu gerne gewusst, ob man im Schlaf die Wahrheit aussprach, so wie man es Kindern und Betrunkenen nachsagte. Aber das war bestimmt Bullshit. Erzähl doch mehr von dir, das befreit, forderte Moritz sie immer wieder auf. Das war ebenfalls Bullshit.

***

»Jetzt war ich schon wieder einen Augenblick abwesend. Es waren ein paar Minuten? Das tut mir leid. Kennen Sie die Fasanerie? Das ist ein Tierpark, nicht weit entfernt von der Polizeiakademie. Moritz hat mir dort eine Stelle besorgt. Ich war froh, rauszukommen, immer nur zu Hause hocken, Filme gucken oder lesen war auf die Dauer langweilig. So konnte ich wenigstens einen kleinen Teil zum gemeinsamen Lebensunterhalt beitragen. Der Job war gar nicht übel. Ich finde zwar, dass man Lebewesen nicht einsperren soll, jedes hat die Freiheit verdient. Aber man muss Kompromisse machen, und den Tieren dort geht es gut. Für die Familien und Schulklassen, die zu Besuch kommen, ist der Aufenthalt ein tolles Erlebnis, sehr lehrreich. Besonders beliebt sind die Raubtierfütterungen.«

Die Fasanerie lag an der Straße zwischen Wiesbaden und Schlangenbad. Maxi erinnerte sich an den gekachelten Kühlraum, in dem das Fleisch lagerte. Dorthin ging sie jeden Vormittag. Der Raum roch nach geronnenem Blut und Tod. Sie griff zum Wetzstein, schärfte das Metzgerbeil und die Messer, warf die Teile der toten Tiere auf das Hackbrett und schlug zu. Nicht allzu oft, die Wölfe sollten noch etwas zu tun haben. Dann packte sie die Fleischbrocken in eine Kiste und fuhr mit einer Karre zum Gehege, wo schon die Meute der Schaulustigen wartete. Die Wölfe verharrten in der Deckung des Waldes, sie hatten Witterung aufgenommen. Von einer Plattform aus warfen Maxi und eine Kollegin das Fleisch über den Zaun. Das Rudel stürmte heran. Der Leitwolf fraß zuerst, die Schwächeren wurden weggebissen.

Maxi war fasziniert. »Was für Bestien«, sagte sie zur Kollegin.

»Du hast dir wohl das Märchen vom bösen Wolf zu sehr zu Herzen genommen«, spottete die. »Wölfe sind sehr soziale Wesen. Der Stärkere kommt zwar zuerst, aber es gibt immer Fressen für alle. Und Menschen tun sie nichts. Wir müssen nicht vor dem bösen Wolf Angst haben, sondern vor bösen Menschen.«

Die Arbeit an der frischen Luft tat ihr gut, zumindest dachte Maxi das eine ganze Weile. Für die Tiere war gesorgt, doch Maxi wurde von Woche zu Woche unsicherer, ob sie glücklich waren. Wölfe waren Raubtiere, sie wollten durch die Gegend streifen, jagen, auf die Pirsch gehen, ihre Beute selbst erlegen. Halb domestiziert waren sie nur noch ein Schatten ihrer selbst, brav, zahnlos, wehrlos, auf den guten Willen derer angewiesen, die sie in Gefangenschaft hielten, ausgestellt zur Belustigung der Zuschauer, die die Gefangennahme und Verköstigung als Ausdruck der Freundlichkeit und Großzügigkeit ihrer Art feierten. Manchmal fühlte Maxi mit den Wölfen und hasste die Menschen.

In dem Haus am Schiersteiner Hafen kümmerte sie sich mittlerweile um den Haushalt. Oft war sie traurig und bedrückt, ein Schatten legte sich auf ihr Leben, die Dinge verloren ihre Farbe, alles wurde zu einem Schwarz-Weiß-Film, den sie mit wechselndem Interesse betrachtete. Dabei war sie in Sicherheit und hatte es gut. Aber irgendetwas stimmte nicht. Sie dachte immer wieder an die Großmutter, an das alte Haus in der Nähe des Mainzer Volksparks. Dort hatte sie die einzig gute Zeit ihres Lebens verbracht. Damals hatte sie ein Zuhause, noch nichts Schlimmes erlebt, Wärme und Geborgenheit bestimmten ihr Leben, die Zukunft stand ihr offen. Nun saß sie oft im Wohnzimmer am Fenster, blickte abwesend auf den Hafen und stemmte sich gegen die dunkel wabernde Flut, die ihr Herz umspülte und zu ertränken drohte.

Vielleicht halfen die Erinnerungen an damals, dachte sie. Der Kuchen duftete nach gebratenen Äpfeln, Karamell und Zimt, die heiße Schokolade schmeckte bittersüß. Sie spürte das wohlige Gruseln, das sie erfasste, wenn Oma das Märchen vom Rotkäppchen vorlas oder von den sieben Geißlein, von Hänsel und Gretel oder Hans im Glück. Oder wenn sie mit ihr den Struwwelpeter betrachtete, der sich aller Konvention und allem guten Betragen widersetzte, oder die Geschichten von Max und Moritz, die alle an der Nase herumführten. Warum endeten die Märchen gut und alle anderen Geschichten schlecht? Egal. Sonntags ging Oma mit ihr in die Kirche, dort roch es nach Weihwasser und Weihrauch, und wenn der Pfarrer streng schaute und Dinge erzählte, die sie nicht verstand, übersetzte Oma das mit »Glaube, Liebe, Hoffnung, so einfach ist das, mein Kind«.

Es gab sie, die guten Erinnerungen. Aber es gab auch die Schatten, die auf sie fielen. Jede gute Zeit hatte ihr Ende, alles war im Fluss, geriet ins Treiben. Kleine, unbedeutende Rinnsale flossen zusammen, bildeten einen dunklen Strom, der anschwoll, bis er alles mit sich fortriss. Nichts blieb an seinem Ort. So hatte es sich angefühlt, als Oma starb und sie zu ihrer Mutter musste.

Gegen diese Erinnerungen stemmte sie sich mit aller Kraft, sie versuchte, sich abzulenken. Sie streamte so viele Filme und Serien, wie sie konnte, verschlang die dazu passenden Bücher. »Zeit der Wölfe«, »Es«, »Star Wars«, »Herr der Ringe«, »Game of Thrones«. Das junge Mädchen, das mit den Wölfen durchbrannte, der Horrorclown, der eine fürchterliche Vergangenheit heraufbeschwor, der Heilsbringer, der zur dunklen Seite der Macht wechselte, Wesen, die gegen die Verführungen der Macht kämpften, die missbrauchte Frau, die die Sklaven befreite und ihre Heimatstadt niederbrennen ließ, all diese Figuren aus Filmen und Büchern wurden ihre ständigen Begleiter.

***

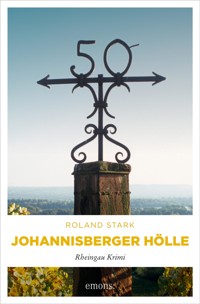

»Entschuldigen Sie bitte die langen Pausen. Ich brauche Zeit, in der ich mich sammle und meine Gedanken auswähle und ordne. Also weiter im Text. Im Herbst bin ich das erste Mal nach vielen Jahren wieder in das Johannisberger Mühlental gefahren. Für mich fühlte es sich an wie eine Zeitreise. Nach dem Tod meiner Mutter lebte ich einige Jahre bei ihrer Cousine Gerlinde. Sie besitzt zusammen mit ihrem Mann Markus Wächter ein Weingut und betreibt den Gutsausschank ›Zur Johannisberger Hölle‹. Dass ich Moritz und Fritz aus der Schule kannte, habe ich Ihnen schon erzählt. Fritz lebte mit seiner Familie in der Nachbarschaft der Talmühle, Moritz war sein Freund und um ein paar Ecken mit Tante Gerlinde verwandt, die er öfter besuchte. Helene, die Großmutter von Fritz, hatte im Herbst einen Schlaganfall. Sie hat es überlebt und war bloß noch geschwächt. Fritz machte ein Praktikum in einem kalifornischen Weingut, seine Mutter ist vor ein paar Jahren nach Straßburg gezogen, und die alte Helene wollte unbedingt in ihrem Haus bleiben. Also habe ich es übernommen, mich um sie zu kümmern. Moritz hat mir ein Auto gekauft, einen uralten Opel Kadett Kombi. Dass der noch einmal eineTÜV-Plakette bekommen hat, war ein Wunder. Ich habe Einkäufe vorbeigebracht, die Wäsche gemacht und im Haushalt geholfen.«

Frische rote Farbe, die nicht ganz den Ton der Lackierung traf, überdeckte die rostigen Stellen des Autos. Braune Pflaster fixierten die Hupe am Lenkrad, ein Fleischerhaken hielt das Fenster der Beifahrertür in Position. Maxi nannte ihn Millennium Falcon, als sie an einem grauen Herbsttag erstmals in den Kadett einstieg und hoffte, dass sie mit ihm so weit kommen würde wie Han Solo und Luke Skywalker mit der schnellsten Schrottmühle der Galaxis.

Sie fuhr den Fluss entlang, Nebelbänke lagen über dem Rhein und streckten ihre Finger nach den umliegenden Hügeln aus. Das alte Gefährt schnaufte wie Darth Vader vor seinem letzten Gefecht. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl, dachte sie und war erstaunt über das innere Vibrieren, das sie während der Fahrt durch den Nebel begleitete. Bei Winkel nahm sie die Straße nach Johannisberg hinauf, ließ das Schloss links liegen und bog ins Mühlental ein. Als die Wolken aufrissen und die Sonnenstrahlen durchließen, leuchteten die Hänge so unvermittelt in Gelb und Rot, dass ihre Augen schmerzten. Sie fuhr an der Hölle und dem Anwesen vorbei, wo sie einige Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Direkt danach kam das Haus der alten Helene.

Als sie das erste Mal klingelte, dauerte es eine Weile, bis Helene öffnete, bei späteren Besuchen hatte sie einen Haustürschlüssel. Helene wirkte blasser und schmaler, als sie sie in Erinnerung hatte, aber das faltige Gesicht strahlte Lebendigkeit und Wachheit aus.

»Wie schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen«, sagte die Alte. Sie deutete auf die Taschen mit den Einkäufen und bat Maxi, sie in die Küche zu bringen. Dort duftete es nach Apfelkuchen und heißer Schokolade. »Das mochtest du so gerne.«

Apfelkuchen und Schokolade hatten Maxi immer an ihre Mainzer Jahre erinnert, und das taten sie jetzt wieder.

»Du sollst dich doch schonen«, sagte sie mit gespieltem Vorwurf.

»Ausruhen kann ich mich, wenn ich unter der Erde liege«, wischte Helene ihre Ermahnungen beiseite und machte dabei eine wedelnde Handbewegung, als verscheuche sie einen hübschen, aber lästigen Falter. »Lass den Einkauf erst mal stehen. Du kannst das Tablett mit dem Kuchen und der Schokolade nach draußen tragen, das klappt noch nicht so gut bei mir.«

Sie gingen auf die Terrasse hinter dem Haus, die von den letzten Sonnenstrahlen des Tages erwärmt wurde, und setzten sich an den großen Tisch, an dem sie früher mit Moritz und Fritz gesessen hatte. Helene sprach über die verrückten Zeiten, die herrschten, über Angst, Unsicherheit und Einsamkeit. Manche stellten aus Angst ihr ganzes Leben auf den Kopf, besser gesagt, sie stellten es weitgehend ein, andere witterten hinter jeder Mahnung zur Vorsicht ein Komplott dunkler Mächte und einen Angriff auf ihre Freiheit. Sie sprach flüssig und klar, unaufgeregt und abwägend. Falls der Schlaganfall Narben hinterlassen hatte, waren sie für Maxi nicht zu bemerken. Der Apfelkuchen war so köstlich wie damals, ein fast salziger Mürbeteig trug einen saftigen Belag aus süßsauren Äpfeln und karamellisierten Mandeln.

»Bei den Äpfeln bin ich Selbstversorgerin«, sagte Helene lachend und deutete auf die Obstbäume im Garten, der sich bis zum Elsterbach hinunterzog und einer Streuobstwiese ähnelte.

Eine Weile saßen sie schweigend beieinander.

»Warst du schon bei Gerlinde und Markus?«, fragte Helene dann.

»Nein.« Nach einer Pause fügte sie hinzu, als ob das eine Erklärung wäre: »Da zieht mich nichts hin.«

Helene nickte, sie schien nicht überrascht. »Ich habe verstanden, dass dich hier nicht mehr viel hielt, nachdem Moritz und Fritz weg waren, aber alle waren erstaunt, dass du dich so plötzlich aus dem Staub gemacht hast.«

»Das klingt, als ob ich etwas ausgefressen hätte.«

»So war es aber nicht gemeint. Ich fand es nur schade, dass du damit nicht bis nach dem Abi gewartet hast.«

Da sprach die frühere Lehrerin. Aber mit Fritz und Moritz hatte sie recht; wären die beiden geblieben, wäre sie nicht gegangen.

»Es war auch für dich schwer. Alle waren plötzlich weg, und du warst ganz allein«, entgegnete sie.

Helene lachte. »Danke für die Anteilnahme«, antwortete sie mit einem Anflug von Sarkasmus. »Für alle anderen war es schwerer. Fritz musste mit seiner Mutter in ein Land ziehen, in das er nicht wollte, Moritz verlor seine Eltern bei diesem fürchterlichen Unfall und du deine Freunde.«

»Fritz hätte sich aus Straßburg melden können, Moritz war irgendwann wieder aus der Klinik draußen«, sagte Maxi eine Spur zu heftig. Sie wollte cool bleiben und der Alten nicht zeigen, wie verletzt sie damals gewesen war.

»Da kam Philipp zur rechten Zeit.«

An den konnte sich Helene also noch erinnern.

»Bist du mit ihm weggegangen? Warum ausgerechnet mit Philipp?«

Maxi wollte nicht antworten, dass sie damals im Autopilotenmodus funktioniert hatte. Dann hätte sie erklären müssen, was das war, und es wäre kompliziert geworden. Also sagte sie, was sie sich vor einiger Zeit als Antwort auf diese Frage zurechtgelegt hatte. Dass Philipp ein Angebot hatte, in Südfrankreich in einem Club als Animateur zu arbeiten. Dass sie immer mehr das Interesse an der Schule verloren, keine Perspektiven für sich gefunden hatte, dass ihr der Sinn nach Abenteuer stand und dass sie deswegen die Chance ergriff, als er ihr vorschlug mitzukommen. Das war die Wahrheit, wenn auch nicht die ganze. Doch den anderen Teil kannte sie in jenem Herbst, als sie mit Helene auf der Terrasse saß, Apfelkuchen aß und Schokolade trank, selbst nicht so genau.

»Und was ist aus euch geworden?«