14,99 €

Mehr erfahren.

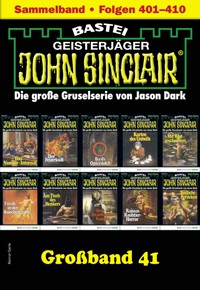

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: John Sinclair Großband

- Sprache: Deutsch

10 gruselige Folgen der Kultserie zum Sparpreis in einem Band!

Mit über 300 Millionen verkauften Romanen und Taschenbüchern, sowie 1,5 Millionen verkauften Hörspielfolgen ist John Sinclair die erfolgreichste Horror-Serie der Welt.

Begleite John Sinclair auf seinen gruseligen Abenteuern aus den Jahren 1978 - 1989 und ziehe mit ihm in den Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit. Erlebe mit, wie John Sinclair zum Schrecken der Finsternis wurde und die Serie Kultstatus erreichte.

Tausende Fans können nicht irren - über 640 Seiten Horrorspaß garantiert!

Dieser Sammelband enthält die Folgen 401 - 410.

Jetzt herunterladen und losgruseln!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1335

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

John Sinclair Großband 41

Cover

Titel

Inhalt

John Sinclair 401

John Sinclair – Die Serie

Das Vampir-Internat

John Sinclair 402

John Sinclair – Die Serie

Der Feuerkult (1. Teil)

John Sinclair 403

John Sinclair – Die Serie

Baals Opferdolch (2. Teil)

John Sinclair 404

John Sinclair – Die Serie

Karten des Unheils (3. Teil)

John Sinclair 405

John Sinclair – Die Serie

Mit Blut geschrieben

John Sinclair 406

John Sinclair – Die Serie

Finale in der Knochengrube

John Sinclair 407

John Sinclair – Die Serie

Am Tisch des Henkers

John Sinclair 408

John Sinclair – Die Serie

Der Drachenblut-Vampir

John Sinclair 409

John Sinclair – Die Serie

Raissas Raubtier-Horror

John Sinclair 410

John Sinclair – Die Serie

Tödliche Perücken

Guide

Start Reading

Contents

John Sinclair – Die Serie

John Sinclair ist der Serien-Klassiker von Jason Dark. Mit über 300 Millionen verkauften Heftromanen und Taschenbüchern, sowie 1,5 Millionen Hörspielfolgen ist John Sinclair die erfolgreichste Horrorserie der Welt. Für alle Gruselfans und Freunde atemloser Spannung.

Tauche ein in die fremde, abenteuerliche Welt von John Sinclair und begleite den Oberinspektor des Scotland Yard im Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit.

Das Vampir-Internat

»Bleibt draußen, ihr Schweine! Ich will euch nicht sehen! Weg mit euch!« Die helle Jungenstimme überschlug sich, so sehr strengte sich der Schreier an.

Hinter der Tür wurden seine Eltern bleich im Gesicht. Margret und Harry Belmont starrten sich an. Angst flackerte in den Augen der achtunddreißigjährigen Frau, als sie ihre Hand auf die Schulter des Mannes legte. »Du musst etwas tun, Harry! Das ist doch Wahnsinn, was hinter der Tür geschieht!«

»Ich weiß«, erwiderte der Mann stöhnend und fuhr durch sein Haar. Zum x-ten Mal drückte er die Klinke nach unten, doch die Tür blieb verschlossen!

Die Belmonts konnten es nicht fassen. Wie kam ausgerechnet ihr Sohn Bobby dazu, sich so zu benehmen, sich den Eltern zu widersetzen und wie ein Wahnsinniger zu schreien?

Er hatte sogar vom Teufel gesprochen, er, der dreizehnjährige Junge. Das war einfach nicht zu glauben …

»Ich werde ein Stemmeisen holen«, sagte Margret plötzlich. Sie drehte sich um und lief die schmale Treppe hinab, die in den ersten Stock führte.

Harry versuchte es noch einmal. Er klopfte fast zaghaft gegen Bobbys Schlafzimmertür und erntete sofort eine Reaktion. »Seid ihr noch immer nicht verschwunden? Haut endlich ab, verdammt!«

»Bobby, mein Junge …«

»Ich bin nicht mehr dein Junge. Ich gehöre jetzt ihm, dem Lord Acron!« Ein dumpfes Lachen folgte den Worten, und Harry Belmont bekam eine Gänsehaut.

Aber er gab nicht auf. »Wir wollen doch nur mit dir reden, Kind. Das ist alles!«

Die Antwort erschreckte ihn zutiefst. »Sei nur froh, dass ich keine Pistole habe. Ich würde durch die Tür schießen und euch zerlöchern!« Wieder folgte das hämische Lachen des Jungen, und sein Vater konnte hören, wie das Bett ächzte. Wahrscheinlich tanzte sein Sohn auf der Matratze.

»Glaubst du nicht, dass wir dir helfen wollen, Bobby?«

»Nein!«

Harry Belmont richtete sich auf und drückte seinen Rücken durch. Dem Gesicht des Mannes konnte man die schweren Sorgen ablesen, die er sich wegen seines Kindes machte. Bobby musste unter einen schlechten Einfluss geraten sein. Überhaupt, was hatte er da von einem Lord Acron geredet?

Die Gedanken des Mannes wurden unterbrochen, weil er Schritte auf der Treppe hörte. Margret, seine Frau, kehrte zurück. Sie war mal blond gewesen, jetzt hatte ihr Haar graue Strähnen bekommen. Die letzte Diätkur und die Sorgen um Bobby hatten tiefe Falten in ihr Gesicht gegraben.

In der rechten Hand hielt sie das Stemmeisen. Sie hatte es aus dem Werkzeugkasten geholt und drückte es ihrem Gatten in die rechte Hand. »Jetzt bist du an der Reihe.«

Harry nickte. »Ich habe noch einmal versucht, mit ihm zu reden.«

»Ich hörte es unten. Und?«

»Er zeigt sich uneinsichtig. Außerdem – hast du schon mal etwas von einem Lord Acron gehört?«

Margret schüttelte den Kopf. »Nein, wer soll das denn gewesen sein?«

»Ich habe keine Ahnung. Wir müssen Harry fragen.«

Sie deutete auf die Tür. »Aber erst, nachdem du sie aufgebrochen hast. Okay?«

»Ich werde mein Bestes geben.« Es war zwar das erste Mal, dass Harry Belmont so etwas tat, doch er besaß ein gewisses handwerkliches Geschick und glaubte fest daran, es schnell schaffen zu können.

Dicht über dem Schloss setzte er das Stemmeisen an. Es gab dort einen schmalen Spalt, in den die vordere, abgeflachte Seite des Werkzeugs genau hineinpasste.

Das Eisen benutzte der Mann als Hebel. Leider konnte er die Arbeit nicht geräuschlos verrichten, das Holz splitterte, und dieser Lärm wurde von dem Jungen im Zimmer vernommen.

»Verdammt, was habt ihr vor?«, schrie er.

»Gib keine Antwort!«, zischte Margret, »und mach weiter.« Sie stand geduckt da, schaute ihrem Mann zu und sah, dass dessen Schläfenadern im Gesicht vor Anstrengung und Konzentration scharf hervorstachen.

Harry Belmont arbeitete weiter.

»Hört damit auf!«, kreischte Bobby. »Verdammt, hört damit auf! Ich will es nicht!«

Belmont machte weiter – und schaffte es!

Noch ein letztes Splittern, ein Ruck, und die Tür war offen.

Er ließ das Stemmeisen fallen, weil er nicht mit einer Waffe in das Zimmer seines Sohnes gehen wollte. Bobby hockte tatsächlich auf dem Bett. Er hatte den Kopf gedreht, schaute zu seinem Vater hin und zog den Mund in die Breite.

In seinen Augen leuchtete die Wut, und mit einer blitzschnellen Bewegung griff er nach der Lampe auf dem Nachttisch. Er riss den Stecker dabei aus der Dose, schleuderte seinem Vater die Lampe entgegen, der auswich und dann stehen blieb.

Bobby sprang vom Bett. Er war schnell und wendig. Das Fenster befand sich gegenüber. Es stand auf der Kippe. Bobby brauchte es nur aufzustoßen, was er auch tat.

»Nein, nicht!«

Margret schrie ihn an, um ihren Sohn von dieser Wahnsinnstat abzuhalten, der kümmerte sich nicht darum und hatte sich mit einem Klimmzug schon hochgezogen.

»Tu doch was, Harry!«

Belmont wirbelte herum. Er sah seinen Sohn aus dem Fenster klettern und lief sofort hin. Bobby bemerkte dies und trat mit dem rechten Bein wild nach hinten. Belmont hatte mit dieser Reaktion nicht gerechnet. Den Kopf bekam er nicht rechtzeitig zur Seite, sodass er den Tritt voll nehmen musste. Die Sohle traf sein Gesicht. Er spürte den bösen Schmerz, und einen Augenblick später lief Blut aus dem rechten Nasenloch.

Bobby aber kletterte weiter. Seine Augen leuchteten wild, das Gesicht war entstellt. Es glich einer Maske, über die man dünne Haut gezogen hatte.

»Ihr kriegt mich nicht, ihr Verdammten!«

Margret lief auf ihn zu. Auch nach ihr trat er, aber sie hatte sich nicht so weit herangetraut wie ihr Mann, deshalb fehlte der Tritt auch. »Hau ab, du Hexe!«

Die Frau erschrak. So etwas hatte Bobby noch nie gesagt. Der kannte Schimpfworte, die waren einfach grauenhaft, und er spie sogar in das Zimmer. Dann verschwand er.

Geschickt turnte er weiter. Es war risikoreich, über das Dach zu gehen, denn es hatte noch vor zwei Stunden stark geregnet, das Dach war nass! Trotz seiner Turnschuhe lief Bobby Gefahr, abzurutschen und mit gebrochenen Knochen im Garten zu landen.

Auch Harry Belmont hatte sich wieder gefangen. Das blutgefärbte Taschentuch presste er vor seine misshandelte Nase, legte den Kopf in den Nacken und schielte in die Höhe.

Er sah Bobby nicht mehr.

Dafür hörte er ihn. Trotz der Isolierung drangen seine Schritte durch. Beide Eltern konnten den Weg genau verfolgen, der zunächst zum First führte.

»Du musst ihm nach«, flüsterte Margret.

»Nein, ich brech mir doch nicht den Hals.«

»Was willst du dann machen?«

»Ich fange ihn unten ab, wenn er gesprungen ist. Irgendwas muss er doch tun. Auf dem Dach kann er nicht bleiben!«

»Ja, das stimmt.«

Sie konzentrierten sich wieder auf die Schritte ihres Sohnes, die langsamer gesetzt wurden, weil sie sich der anderen Seite des Dachrands näherten.

»Jetzt geht er dorthin!«, hauchte Margret.

»Ich weiß.« Harry reagierte schnell. Er huschte aus dem Zimmer, doch bevor er die Treppe erreicht hatte, hörten er und seine Frau den gellenden Schrei.

»Acroooonnnn …«

»Gott, er ist gefallen!«, schrie Margret.

Ihr Mann jagte die Treppe hinunter. Dass dabei seine Nase wieder anfing zu bluten, störte ihn nicht. Er musste es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Vielleicht war dem Jungen noch zu helfen.

Wild riss er die Haustür auf, taumelte ins Freie, schaute in den Vorgarten und brauchte nicht lange zu suchen. Die Gestalt in der hellen Kleidung hob sich deutlich vom dunklen Untergrund ab. Sie lag in einem Brombeerstrauch, der den Aufprall gedämpft haben musste.

Noch bestand eine Chance …

Dass er durch die Herbstastern lief, die Margret angepflanzt hatte, bemerkte er nicht. Auch nicht den vorbeifahrenden Wagen, dessen Scheinwerferlicht den Vorgarten für einen kurzen Moment in einen hellen Schein tauchte. Belmont wollte nur zu seinem Sohn, der auf dem Boden lag und sich nicht rührte.

Harry Belmont bahnte sich einen Weg durch das stachelige Gewirr der Brombeerbüsche. Er zerriss sich die Kleidung und ganze Hautpartien. Neben Bobby ließ er sich auf die Knie fallen. Sein Atem ging schnell. Er stand als Dampfwolke vor den Lippen. Verdammt, der Kleine sah so bleich aus. Wie eine Leiche wirkte er und rührte sich nicht. In seiner Panik hob der Mann den rechten Arm des Jungen an, fühlte nach dem Puls und stöhnte ein wenig erleichtert auf.

Bobby war nicht tot. Der Brombeerstrauch hatte seinen Fall stark abgebremst und ihm das Leben gerettet.

Auch Margret Belmont eilte herbei. Das Streulicht der Außenlampe erfasste noch ihr Gesicht und ließ die Haut blass und unnatürlich erscheinen. »Ist er … ist er …?«

Harry drehte den Kopf. »Nein, Maggy, er ist nicht tot. Unser Sohn hat überlebt.«

Sie wankte zurück, presste die Hände gegen ihr Gesicht und begann, leise zu weinen. Es waren Tränen der Erleichterung. Alles was zuvor geschehen war, schien sie vergessen zu haben, im Gegensatz zu Harry Belmont, dessen Gesicht starr wie ein Betonklotz wirkte, als er seinen Sohn mit ausgebreiteten Armen hochhob.

Er wusste mehr, nur hatte er es seiner Frau nicht gesagt. In dieser Umgebung ging etwas vor, das man mit dem normalen Verstand nicht mehr erfassen konnte.

Harry drehte sich um. Er begegnete dem Blick der Frau und las darin die Frage.

»Ich bringe ihn in den Wohnraum«, sagte Belmont.

Margret nickte. Sie hatte eine Hand zur Faust geballt und gegen ihr Kinn gepresst. »Soll ich einen Arzt rufen?«, hauchte sie.

»Nein, noch nicht.«

Mehr als diese knappe Antwort bekam Margret nicht. Keine weitere Erklärung, das wunderte sie. Überhaupt machte ihr Mann nicht den Eindruck eines Menschen, der unsagbar froh war, sein eigenes Kind wieder in den Armen halten zu können. Er wirkte irgendwie verbissen, hart und auch wissend.

Er ging ins Haus. Bobby lag auf seinen Armen. Für seine dreizehn Jahre war er relativ klein, dafür breit in den Schultern. Das Haar erinnerte an helles Stroh. Auf dem Gesicht verteilten sich die Sommersprossen als zahlreiche Punkte. Er trug Jeans, einen Pullover und Turnschuhe, war völlig normal gekleidet und hatte doch so negativ seinen Eltern gegenüber reagiert.

Harry Belmont trug seinen Sohn nicht in dessen Zimmer. Er sparte sich die Treppe. Der Wohnraum war groß genug. Dort konnte Bobby auf der Couch liegen.

Margret stand noch an der Haustür. Sie wollte noch sehen, ob die Nachbarn irgendetwas mitbekommen hatten. In dieser Straße wurde viel geredet. Sie lag ziemlich einsam, und man hatte eben Zeit, sich um die wenigen Nachbarn zu kümmern. Anscheinend war Bobbys Sturz aus dem Fenster nicht weiter aufgefallen, und so ging Margret in den Wohnraum, wo sich ihr Mann soeben einen doppelten Whisky einschenkte.

»Willst du auch einen Schluck, Maggy?«

»Nein, du weißt doch, dass ich keinen Alkohol trinke. Mein Vater ist an Leberkrebs gestorben …«

»Alles klar.« Harry hatte nicht den Nerv, sich auch jetzt noch Lamentos über den Alkohol und dessen Missbrauch anzuhören. Er trank und schaute dabei über den Rand des Glases hinweg auf seinen auf der Couch liegenden Sohn.

Margret schlich hinter Harrys Rücken entlang und schaltete den Fernseher aus.

Harry dachte nach. Was sein Sohn getan hatte, konnte man nicht erklären. Selbstverständlich gab es aufsässige Jugendliche, aber die waren älter oder kamen aus anderen familiären Verhältnissen. Was Bobby getan hatte, konnte man logisch nicht mehr begründen. Das war schon abnorm. Er hatte seinen Eltern einen regelrechten Hass entgegengeschleudert, als wäre er nicht mehr er selbst gewesen, sondern ein anderer.

Wie ein anderes Wesen, fast wie ein Dämon hatte er sich nach Belmonts Meinung benommen. Er hasste seine Eltern plötzlich, hatte sie nicht mehr sehen wollen, und diese Entwicklung kam gar nicht mal so plötzlich. In den letzten beiden Wochen hatte sich ihr Sohn so verändert. Er musste dabei unter einen anderen Einfluss geraten sein, und wahrscheinlich hing dieser Einfluss mit der Schule zusammen.

Die Schule war gefährlich.

Belmont besaß zwar keine Beweise dafür, aber er hatte ein Telefongespräch seines Sohnes durch Zufall mitgehört, und da waren Worte gefallen, die ihm überhaupt nicht gefielen.

Da war von Blut geredet worden und auch von nächtlichen Treffen und Beschwörungen.

Irgendetwas ging da vor, dessen war sich der Mann sicher. Seiner Frau hatte er nichts davon gesagt. Sie hätte es sowieso nicht begriffen. Zudem vergötterte sie Bobby, ihr einziges Kind.

Harry Belmont leerte sein Glas und bemerkte dabei, wie ihn seine Frau anstarrte. Dabei hatte sie beide Hände auf die Sessellehne gestützt. »Willst du nicht endlich etwas tun?«, fragte sie.

»Was denn?«

»Einen Arzt holen«, erwiderte Margret schrill.

Harry hob die Schultern. »Ich glaube kaum, dass uns ein Arzt helfen kann, meine Liebe.«

Sie deutete auf Bobby. »Er muss verletzt sein. Vielleicht hat er sich sogar etwas gebrochen. Ich finde es nicht gut von dir, wenn du so reagierst. Wirklich nicht …«

Er winkte ab. »Gebrochen wird er sich kaum etwas haben. Der Strauch hat ihn aufgefangen. – Manchmal haben Kinder einen besonderen Schutzengel, weißt du.«

»Nein, das weiß ich nicht. Ich werde …«

»Mir jetzt aus der Schublade das alte Holzkreuz holen, das du von deinen Eltern geerbt hast«, erklärte Harry.

Sie schaute ihn an und schüttelte den Kopf. »Was willst du haben? Das alte Kreuz?«

»Ja.«

»Wieso?«

»Hol es, bitte!«

Margret schaute ihren Mann skeptisch an, hob dann die Schultern und verließ den Raum, um Harrys Wunsch nachzukommen. Das Kreuz lag in der Küche. Dort zog sie eine Schublade auf, schaute sich das Kruzifix an und brachte es ihrem Mann.

Der saß mittlerweile auf dem Rand der Couch und schaute seinem Sohn ins Gesicht. Er sah die blasse Haut und auch das leichte Zucken der Lippen. Ein Zeichen, dass Bobby bald aus seiner Ohnmacht erwachen würde.

Harry nahm das Kreuz an sich. »Wenn du nicht zuschauen willst, Margret, dann verlass das Zimmer.«

»Was hast du denn vor?«

»Wirst du schon sehen.«

»Nein, ich will es wissen.« Ihre Stimme hatte sich hart angehört. Harry kannte sie. Wenn Margret so reagierte, duldete sie keinen Widerspruch mehr. »Ich werde Bobby testen, wenn er erwacht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Bobby kein normales Kind mehr ist. Verstehst du?«

»Nein.«

»Ist auch nicht schlimm. Den Beweis oder Gegenbeweis werden wir ja bald erhalten.« Er hielt das Kreuz in der rechten Hand. Mit der linken tätschelte er die Wange seines Sohnes und hoffte, dass ihn die leichten Schläge aus der Bewusstlosigkeit holten.

Tatsächlich begannen die Augenlider des Jungen zu zucken. Er musste auch die Stimme seines Vaters hören, denn er verzog den Mund, als wollte er gleich anfangen zu weinen.

Harry spürte wieder die Schmerzen in seiner Nase. Der Tritt, der ihn so hart getroffen hatte, war nach seiner Ansicht kein Zufall gewesen, und er hatte ihn in seiner Meinung bestärkt, dass sein Sohn, der immer friedlich gewesen war, unter der Kontrolle eines anderen stand.

Wer das war, wollte er noch herausfinden.

Margret war nicht verschwunden. Sie stand so, dass sie ihren Sohn auch sehen konnte.

Und der öffnete die Augen. Das ging sehr schnell, ohne irgendeinen Übergang.

Plötzlich starrten sich Vater und Sohn an.

Zuerst zuckte es im Gesicht des Jungen. Er stöhnte leise, und es dauerte einige Sekunden, bis er sich zurechtgefunden hatte und dann das Kreuz sah.

Sein Blick wurde starr.

»Siehst du es?«, fragte Harry. »Siehst du das Kreuz?« Er wollte seinem Sohn eine Reaktion entlocken.

Und die kam.

Aus Bobby Belmonts Mund drang ein furchtbarer Schrei, der den Eltern des Jungen unter die Haut fuhr und Margret zurücktaumeln ließ.

»Nimm es weg! Nimm es weg, verdammt!« , schrie Bobby. »Wenn du es nicht wegnimmst, kille ich dich …!«

*

Harry Belmont hatte mit etwas Ähnlichem gerechnet, deshalb blieb er auch so hart, obwohl er sich erschreckt zeigte, als er diesen fast tierischen Schrei des Jungen vernahm. Er hatte das Gefühl, nicht mehr neben seinem Kind zu sitzen, sondern bei einer Person, die von einem anderen Wesen besessen war.

Der Junge blieb nicht ruhig liegen. Er warf sich von einer Seite auf die andere, schrie, brüllte und forderte immer wieder seinen Vater auf, das Kreuz wegzunehmen.

Das tat er nicht.

Obwohl es ihm schwerfiel, Bobby leiden zu sehen, hielt er das Kreuz weiterhin dicht über dem Gesicht des Jungen, sodass der den Gegenstand einfach ansehen musste.

Er schrie und schrie …

Irgendwann, vielleicht erst nach Minuten, die Eltern hatten jegliches Zeitgefühl verloren, wurde er wieder ruhiger. Seine Stimme versagte. Die Laute klangen erstickter, bevor sie in einem Röcheln endeten, das hin und wieder von einem Schluchzen unterbrochen wurde.

Das Gesicht war tränennass, es zeigte sich sogar entstellt, weil der Mund nicht mehr geschlossen war. Nur schluchzend holte Bobby Belmont Atem. Die Arme hatte er angewinkelt und auf das Kopfkissen gepresst. Seine Hände waren zu Fäusten geballt, und aus dem vor Kurzem noch roten Gesicht wich allmählich die Farbe.

Er wurde leiser …

Schließlich weinte Bobby nur noch, hatte aber seinen Kopf auf die rechte Seite gedreht, weil er keinesfalls mehr gegen das Kreuz schauen wollte. Es war ihm einfach zu verhasst. Nur noch ein Wimmern drang aus seinem Mund, und endlich traute sich auch seine Mutter wieder näher an die Couch heran.

»Mein armes Kind!«, flüsterte sie.

Harry warf ihr einen schrägen Blick zu. »Armes Kind?«, fragte er und begann zu lachen. »Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Maggy. Das ist kein armes Kind.«

»Doch, wer so reagiert …«

»Okay, du hast recht. Unser Sohn ist besessen, Darling. Besessen, hast du verstanden?«

Margrets Gesicht nahm einen ungläubigen Ausdruck an. »Wie meinst du das denn?«

»Wie ich es gesagt habe. Eine fremde Kraft oder Macht hat die Kontrolle über ihn bekommen.«

»Und wer kann das sein?«

»Vielleicht der Teufel!«, erwiderte Harry mit leiser Stimme. »Wir müssen uns da auf einiges gefasst machen!«

Seine Antwort hatte die Frau sprachlos werden lassen. Sie ging einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. »Nein, Harry, nein, das kannst du mir nicht erzählen. Das glaube ich dir einfach nicht. Der Teufel!« Sie lachte schrill. »Wo gibt es denn so etwas? Ich glaube nicht an den Teufel oder die Hölle. Du spinnst dir da etwas zusammen!«

Harry blieb gelassen und schüttelte den Kopf. »Ich spinne mir nichts zusammen, Margret. Hast du in der letzten Zeit nicht bemerkt, wie sich unser Sohn verändert hat? Oder bist du mit geschlossenen Augen durch die Welt gelaufen? Er hat sich verändert. Bobby ist nicht mehr der, der er noch vor einem Jahr gewesen ist.«

Margret nickte. »Klar, Kinder entwickeln sich. Sie bleiben nicht stehen. Das war bei uns auch so.«

Harry lächelte knapp. »Da gebe ich dir recht. Auch wir haben uns entwickelt, und jedes Kind muss sich entwickeln, aber nicht auf eine solche Art und Weise. Das ist nicht normal, das ist grauenhaft und furchtbar. Der Teufel hat von unserem Sohn Besitz ergriffen. Da kannst du sagen, was du willst.«

»Wie. soll er das getan haben?«

»In der Schule.«

Da lachte Margret. »Im Internat?«

»Ja.«

»Dann müssten die anderen Kinder doch auch so reagieren wie Bobby. Ich habe davon aber nichts gehört.«

»Wahrscheinlich sind die Eltern zu feige, darüber zu sprechen. Lass dir gesagt sein, da geht etwas Schreckliches vor!«

Margret hatte nicht weiter nachgedacht. Sie war noch vor Minuten der Überzeugung gewesen, dass sich ihr Mann alles nur eingebildet hatte. Nun hatte sie ihre Meinung geändert, und sie musste zugeben, dass sich ihr gemeinsamer Sohn tatsächlich auf eine erschreckende Weise verändert hatte. Zwar besaß er noch immer die gleichen Gesichtszüge, aber über sie schien sich ein Schatten gelegt zu haben, und als er abermals den Kopf ein wenig drehte, sah er wieder das Kreuz.

Urplötzlich entstellte Hass seine Züge. »Weg damit! Ich will es nicht mehr sehen. Nehmt das verdammte Kreuz weg! Ich will es nicht mehr …!« Seine Stimme überschlug sich und endete in einem verzweifelt klingenden Schluchzen.

Harry blieb ruhig, obwohl es ihn Überwindung kostete. Er nahm kaum wahr, dass sich seine Frau in einen Sessel fallen ließ und dort so steif hockte, als hätte sie einen Stock verschluckt. Ihr Gesicht zeigte sich vom Weinen gerötet, und ihre Wangen waren aufgequollen.

»Habe ich recht?«, fragte Harry leise.

Sie nickte nur.

Harry nahm das Kreuz weg. Er ließ es in die Tasche seiner Strickjacke gleiten, wobei es nur mehr mit seinem oberen Ende hervorschaute. Dann wartete er ab.

Bobby öffnete wieder die Augen. Zunächst blinzelnd, weil er sehen wollte, ob sich das Kreuz noch in seiner unmittelbaren Nähe befand. Das war nicht der Fall, und so schaute Bobby aus weit geöffneten Augen seinem Vater ins Gesicht.

Er begann zu grinsen. Die Lippen zogen sich nur sehr langsam in die Breite, aber dieses Grinsen besaß überhaupt keinen freundlichen Ausdruck mehr. Es war kalt und bösartig. Dabei dokumentierte es, wie es im Innern des Jungen aussah.

»Es ist nicht mehr da, Bobby.«

»Das sehe ich.«

»Und jetzt?«

Der Junge überlegte noch. »Ich werde euch zeigen, wo es langgeht. Ich bin nicht mehr euer Sohn. Jetzt gehöre ich einem anderen …«

Auch Margret hatte die Worte verstanden. »Aber Bobby. Wie kannst du so etwas sagen, Kind?«

»Ich kann alles!«

»Nein, das darfst du nicht. Ich bin deine Mutter. Hast du das vergessen?«

»Nichts habe ich vergessen. Gar nichts.« Er sprach mit einer böse klingenden Stimme. Ich werde auch nichts mehr vergessen. Ihr sollt weggehen, verschwinden. Habt ihr gehört? Ich will nichts mehr von euch sehen, überhaupt nichts. Ich gehöre nicht mehr zu euch, und ihr gehört nicht mehr zu mir, verdammt!«

Diese Worte trafen tief. Margret wandte sich ab. Sie konnte den Jungen nicht mehr hören und auch nicht mehr anschauen. Harry Belmont fiel es ebenfalls schwer, aber er riss sich zusammen und sagte zunächst einmal nichts. Harry schaute seinen Sohn nur an. Und er sah besonders in dessen Augen.

Sie waren blau gewesen, wie man es oft bei blonden Menschen erlebt. Auch jetzt besaßen die Pupillen noch diese Farbe. Dennoch zeigten sie sich verändert. Ihr Glanz war ein anderer geworden. Viel härter, unnachgiebiger und brutaler. Das war nicht mehr der Bobby, wie Harry ihn kannte.

Aber er fragte weiter. »Du willst also nicht mehr unser Sohn sein, wenn ich dich richtig verstanden habe?«

»So ist es.«

»Zu wem gehörst du dann?«

»Zu Acren!«

Da war er wieder, dieser Name, mit dem Harry nichts anfangen konnte. Acron hieß er also. Schon einmal hatte Bobby ihn erwähnt, oben in seinem Zimmer, aber weder Margret noch er wussten etwas damit anzufangen. »Wer ist Acron?«

Bobbys Blick veränderte sich. Er wurde lauernd. »Weshalb willst du das wissen?«

»Vielleicht möchte ich mit ihm reden.«

Zunächst sagte Bobby nichts. Plötzlich begann er zu lachen. Erst leise, dann immer lauter. »Du willst mit Acron reden? Was meinst du, was dann passiert? Ich bin wahnsinnig, ich …«

»Wer ist es?«

Plötzlich schnellte Bobby hoch. Harry musste zurückzucken, sonst hätte die Stirn des Jungen noch einmal seine Nase getroffen. »Wer Acron ist, willst du wissen! Ja, ich sage es dir. Er ist ein Vampir, ein Blutsauger, hörst du …?«

*

Es gibt Fallen, die sind an Hinterlist und Gemeinheit kaum zu überbieten. Zu dieser Kategorie gehörte auch das quer über die Fahrbahn gespannte dünne Stahlseil.

Dass ich es überhaupt sah, verdankte ich einem Lichtreflex, der sich an den am Seil hängenden Tropfen brach, denn es hatte vor Kurzem noch geregnet.

Auch der neben mir sitzende Bill Conolly hatte etwas bemerkt. »Vorsicht, John!«

Ich bremste.

Und ich musste voll hineingehen. Dabei hatte ich das Gefühl, als würde ich das Pedal bis auf den unter uns liegenden Asphalt der Straße durchtreten.

Und schon ging es los.

Mein Bentley war trotz seines Alters zwar spurtreu, aber die Vollbremsung riss auch ihn aus dem Gleichgewicht. Ich hörte das Jaulen der Reifen auf der noch feuchten Straße und stellte auch fest, dass sich die Räder nicht mehr drehten. Hart wurden wir nach vorn geschleudert. Das Hindernis kam näher. Und dann hieb das straff gespannte Seil gegen die breite Frontscheibe des Wagens.

Der Silbergraue nahm mir dies übel. Vielleicht rutschte er auch auf den feuchten Blättern weg, jedenfalls brach er mit dem Heck aus.

Bill hatte sich neben mir klein gemacht. Auch ich hatte mich geduckt und zitterte innerlich hinter dem Lenkrad, dass wir es trotz aller Schwierigkeiten dennoch schafften.

Das Seil rückte näher.

Viel zu schnell. Der Bentley würde nicht mehr rechtzeitig genug zum Stehen kommen. Innerhalb einer Sekunde sah ich viel mehr, als ich normalerweise wahrnehmen konnte. Die Bäume rechts und links der Straße tanzten und bewegten sich in den hellen Inseln, die unser Scheinwerferpaar in die Dunkelheit und das Unterholz am Wegrand hineinschleuderte.

Mit dem Heck brach der Bentley nach rechts aus. Wenn uns das Seil jetzt erwischte, dann an der Seite.

Das Kreischen der Reifen klang wie eine schrille Musik in meinen Ohren. Ich hielt mich am Lenkrad fest, als wäre es ein letzter Rettungsanker, und dann prallten wir gegen das Seil.

Aber mit der Seite.

Wir hörten beide einen singenden, hohen Laut, unser Wagen wurde durchgeschüttelt, er wollte wieder ausbrechen, ich lenkte gegen, hörte noch, wie das Stahlseil an der Seite entlangratschte und von der Lackierung einiges abriss. Dann wurden die Baumstämme plötzlich zu gewaltigen Stempeln, zwischen denen es kaum Platz für meinen Silbergrauen gab.

Wir prallten nicht dagegen.

Zwar wühlte sich die Schnauze des Fahrzeugs noch in das Unterholz und knackte dort einiges zusammen, aber wir kamen rechtzeitig zum Stehen. Ich konnte es kaum fassen. Noch immer hatte ich das Gefühl, herumgeschleudert zu werden, aber wir standen tatsächlich und waren einer schrecklichen Gefahr entkommen.

Dieses quer über die Straße gespannte Seil hätte uns den Tod bringen können.

Ich schaute nach links und warf einen Blick auf meinen Freund Bill Conolly.

Der saß da wie eine Puppe. Nur hatte er einen Arm angehoben und wischte den Schweiß von seiner Stirn. Seine Lippen waren in die Breite gezogen, er lächelte aber nicht. Es war ein Zustand der Spannung, den Bill unter Kontrolle hielt.

Mir erging es nicht viel besser. Erst jetzt kam der Schock. Ich spürte das innerliche Zittern und merkte auch, dass meine Arme allmählich lahm wurden.

Sicherheitshalber löste ich die Hände vom Lenkrad und ließ sie nach unten fallen.

Sie klatschten auf meine Knie.

So saßen wir, sagten nichts und atmeten schwer. Bill fand als Erster die Sprache wieder. »Wer von uns hat denn einen so guten Schutzengel gehabt?« , erkundigte er sich.

»Wahrscheinlich wir beide, denn einer reichte da wohl nicht aus.«

»Das meine ich auch.«

Wir standen schräg, aber wir nahmen nicht die gesamte Straßenbreite ein. Ich überlegte schon, wer das Seil gespannt haben konnte. Zu einer Lösung kam ich nicht. Eines war aber sicher. Irgendjemand wollte nicht, dass die Straße befahren wurde. Und wenn ich daran dachte, dass es nicht uns, sondern einen anderen hätte erwischen können, einen Motorradfahrer, zum Beispiel, wurde es mir noch übler.

»Hast du eine Zange?«, fragte Bill.

»Wozu?«

»Damit wir das Seil durchschneiden können.«

»Da musst du wohl beißen.«

»Leider kann ich den Beißer nicht erreichen. Und der gute alte James Bond wird ihn mir wohl kaum ausleihen.«

»Okay.« Ich löste den Gurt. Zum Glück waren wir angeschnallt gewesen, sonst hätte es trotz der Bremsaktion noch übel für uns ausgehen können. Gemeinsam stiegen wir aus.

Die Luft war herbstlich kühl geworden. Vor unseren Lippen dampfte der Atem. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Der Abend hatte erst angefangen, trotzdem war es schon dunkel geworden. Für Oktober eben üblich. Ich schaute nach, ob der Bentley mit seinen Vorderrädern möglicherweise in einem Graben gelandet war. Dann bekamen wir ihn aus eigener Kraft wohl kaum wieder heraus.

Das war zum Glück nicht der Fall. Fahrbahn und Waldrand befanden sich auf einer Höhe. Durch Rückwärtsfahren würden wir den Wagen schon wieder flottkriegen.

Dann schauten wir uns den Baumstamm an, an dem das Stahlseil mit einer Klammer befestigt worden war. Die Klammer wurde durch eine Schraube gehalten, die wir lösen mussten. Werkzeug war gefragt.

Ich schaute im Kofferraum nach. Dort lag das übliche »Besteck«. Der Wagenheber war nicht geeignet, aber ich fand einen alten Hammer, der bereits Rost angesetzt hatte.

Ihn konnten wir gebrauchen. Es war eine schwere Arbeit, zudem hielt sie uns auf, aber wir schafften es, das um die Stämme gespannte Seil nach unten zu schlagen, sodass es Fahrbahnkontakt bekam. Jedes Fahrzeug konnte jetzt das Hindernis überfahren.

Bill Conolly spendierte eine Runde Zigaretten. Ich blies den Rauch in die kühle Luft und dachte daran, dass eigentlich Bill Conolly die Schuld daran trug, dass wir uns in diese Gegend gewagt hatten. Ob es zu einem Fall werden würde, stand noch nicht fest, aber einiges deutete darauf hin. Wie dieses über die Straße gespannte Stahlseil.

Eigentlich ging es ja um ein Internat. Oder vielmehr um deren Bewohner. Bill Conolly kannte einen Mann, der seinen Sohn auf dieses Internat geschickt hatte. Bei einem zufälligen Wiedersehen hatte der alte Bekannte dem Reporter von seinen Sorgen berichtet. Sein Sohn hätte sich so verändert gehabt. Er wollte nicht mehr nach Hause kommen und lehnte jeglichen Besuch ab. Dieser Junge, gerade dreizehn Jahre alt geworden, hatte seinen Eltern klargemacht, dass er mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollte. Er hätte jetzt einen anderen. Dem Vater war sogar eine Antwort gegeben worden. Acron, der Vampir. Zuerst hatte der Mann noch gelacht, bis er näher darüber nachdachte und auch das Verhalten seines Sohnes genauer beobachtete. Da war ihm das Lachen vergangen. Er hatte natürlich mit den Lehrern gesprochen, doch auch von ihnen nichts herausbekommen. Die Lehrpersonen sprachen völlig normal über den Jungen und dessen Klassenkameraden. Das wollte der Vater nicht glauben, hatte der Schule auch zweimal einen Besuch abgestattet und alles so vorgefunden, wie es ihm gesagt worden war. Beim zweiten Mal war er bis zum Einbruch der Dunkelheit geblieben, und da waren merkwürdige Dinge passiert. Einige Kinder hatten die Schule heimlich verlassen und sich in einen nahen Wald begeben, wo sie ein Feuer entfachten und nach Acron schrien. Mehr hatte der Vater nicht in Erfahrung bringen können, weil er plötzlich überwältigt und bewusstlos geschlagen worden war. In seinem Wagen war er wieder zu sich gekommen und nicht noch einmal zurückgefahren. Einen Tag später hatte er dann Bill Conolly getroffen und ihm von der Sache berichtet.

Bill hatte für so etwas immer offene Ohren und sich an mich gewandt. Suko und ich waren soeben aus Wien zurückgekehrt und hatten uns eigentlich ausruhen wollen.

Auf Bills Drängen hin hatte ich mich schließlich einverstanden erklärt, der Schule einen Besuch abzustatten, und auf dem Weg dorthin war uns dieses gespannte Stahlseil buchstäblich in die Quere gekommen.

»Wie denkst du nun über den Fall?«, fragte mich Bill.

»Ein wenig anders.«

»Das freut mich.«

»Obwohl ich dämonische Aktivitäten noch immer nicht erkennen kann«, schränkte ich ein.

»Das wird bestimmt noch kommen.«

Ich hob die Schultern. Schweigen umgab uns. Der letzte Ort lag zwei Meilen hinter uns. Diese Straße führte geradewegs zum Internat, das in einem alten Herrenhaus untergebracht worden war und sehr düster wirken sollte, wie Bill von seinen Bekannten gehört hatte. Natürlich hatten wir vor, mit den Lehrern zu sprechen, aber erst am nächsten Morgen. In der Nacht wollten wir herausfinden, ob Simon Wade, so hieß Bills Bekannter mit seiner Behauptung recht gehabt hatte. Den Weg hatte er dem Reporter beschrieben. Um in den Wald zu gelangen, brauchten wir nicht bis zur Schule fahren. Wir konnten den Wagen zuvor abstellen. – Wir stiegen ein.

Ich drückte meine Zigarette im Aschenbecher sorgfältig aus. Bill ebenfalls. »Internate sind nichts für mich«, erklärte er.

»Wieso? Hast du mit dem Gedanken gespielt, Johnny in eine solche Schule zu stecken?«

»Bewahre, John, bewahre. Wenn sie magisch gesichert wäre, vielleicht, aber so nicht.«

Ich startete. Durch das gespannte Stahlseil war ich gewarnt und fuhr langsamer weiter. Ich hatte mir auch die Stelle zuvor angesehen, wo das Seil den Wagen berührt hatte. Dort war der Lack in einer langen und zweifingerbreiten Linie abgeschrammt worden.

Wir rollten durch eine stille Herbstnacht. Zu beiden Seiten des Weges stand der Wald wie ein dunkles, unüberwindliches Hindernis. Manchmal fielen Blätter von den Bäumen und taumelten zu Boden. Bill konzentrierte sich ebenso wie ich. Er sprach mit sich selbst und redete von dem Weg, den ihm Simon Wade nahegelegt hatte. »Es ist nur ein schmaler Pfad an der rechten Waldseite. Du musst achtgeben, John, dass du ihn nicht verfehlst.«

»Alles klar.«

Niemand begegnete uns. Nur einmal huschte ein Eichhörnchen vor uns über die Fahrbahn und turnte mit einer kaum zu verfolgenden Geschwindigkeit an einem Baumstamm hoch.

»Wie friedlich das alles ist«, bemerkte ich.

»Ja, bis auf die Stahlseile.«

»Wir haben ja überlebt.«

Bill nickte. »Ich bin nur gespannt, welche Überraschung uns als nächste erwartet.«

»Acron.«

Der Reporter schniefte durch die Nase. »Dabei frage ich mich schon die ganze Zeit über, wer dahinterstecken könnte. Hast du den Namen schon einmal gehört?«

»Nein. Aber er scheint sich auf Kinder festgelegt zu haben. Eine verdammt harte Sache!«

»Noch steht es ja nicht fest.«

»Wie hieß der Sohn von deinem Bekannten noch?«

»Peter.«

»Okay, dieser Peter hat sich verändert. Das alles schiebt er auf diesen Acron. Ich kann mir verdammt gut vorstellen, dass sich ein Dämon wie Acron neue Betätigungsfelder sucht. Und Vampire kennen keine Gnade. Ob es sich bei ihren Opfern um Frauen oder Kinder handelt, die nehmen alles, verstehst du?«

»Bin ja nicht taub. Dann rechnest du also damit, einem Vampir zu begegnen?«

»Davon gehe ich sogar aus.«

Bill schwieg, weil er sich auf den Weg konzentrieren wollte und mich auch bat, das Fernlicht einzuschalten.

Ich tat uns den Gefallen. Der kalte Lichtschein huschte über die Straße und erfasste auch die Waldränder. Zudem erhellte er das Unterholz, die Büsche und das Farnkraut sowie die hohen Gräser.

»Da ist die Schneise!«

Bill deutete nach rechts und reckte sich in seinem Gurt vor. Auch ich hatte sie gesehen, zog den Wagen über die Straße und musste feststellen, dass der Weg einfach zu schmal war, um mit dem Bentley hindurchzufahren. Wir mussten den Silbergrauen an der Einmündung abstellen. Ich drehte ihn noch, damit er mit seiner Schnauze zur Fahrbahn hin zeigte und wir im Notfall schnell wegkamen.

Bill stieg aus. Ich schloss den Wagen ab und überlegte, ob ich meinen Bumerang mitnehmen sollte. Die Beretta und das Kreuz würden bestimmt reichen, so ließ ich ihn im Wagen. Auch Bill hatte seine goldene Pistole zu Hause gelassen.

»Was hat dein Bekannter gesagt, Bill? Wie geht es jetzt weiter?«

Der Reporter deutete in das Dunkel des Waldes. Wir müssen dem Pfad folgen. Irgendwann gelangen wir an eine Lichtung oder an eine Stelle, wo die Bäume nicht mehr so dicht beieinander stehen, da ist dann unser Ziel. Jedenfalls haben sie sich dort getroffen und nach diesem Acron geschrien.«

»Dann komm.« Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Für eine Vampirbeschwörung war es eigentlich noch nicht spät genug. So etwas wurde meist um Mitternacht durchgeführt, aber Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel, und vielleicht hatten wir Glück.

So machten wir uns auf den Weg. Ohne uns abgesprochen zu haben, dämpften wir unsere Schritte. Sollte jemand im Dunkel des Waldes auf uns lauern, sollte er uns nicht so schnell sehen. Aus diesem Grunde verzichteten wir auch auf unsere Lampen.

Der Waldboden war weich. Übersät mit Blättern und feuchtem Humus. Manchmal wuchsen auch Baumwurzeln bis an die Oberfläche. Sie kamen uns vor wie krumme, eingefrorene Schlangen.

Tiefer hinein in den nächtlichen Wald führte unser Weg. Hin und wieder strich der Wind durch die Kronen der Bäume, bewegte die Blätter, schabte sie gegeneinander, sodass stets ein geheimnisvolles Rascheln erklang, das unseren Weg begleitete.

Von den Kindern sahen und hörten wir nichts. Auch nicht von jenem Wesen namens Acron. Über dem Wald lag der nächtliche Frieden. Manchmal wurde der Pfad so eng, dass wir nur hintereinander gehen konnten und uns trotzdem noch die Zweige der an den Rändern wachsenden Büsche wie biegsame Arme streiften.

Es war nie sehr still. Irgendwo raschelte es immer in den Büschen, aber ich empfand diese Geräusche nicht als unheimlich, sondern als normal. Ein Wald »lebt« auch in der Nacht. Irgendwie waren wir Menschen Strörenfriede in einer noch intakten Natur.

Bill ging vor mir auf dem Pfad. Plötzlich blieb er stehen. Er streckte seinen Arm aus. Ich sah seine Gestalt wie einen Schattenriss.

»Was hast du?«, fragte ich ihn.

»Schau mal nach vorn, John. Schimmert da nicht etwas in der Dunkelheit?«

Ich schaute in dieselbe Richtung wie Bill und erkannte auch etwas. Die Entfernung war schwer zu schätzen, aber wir sahen tatsächlich dieses geheimnisvolle Schimmern, das aus der Tiefe des Bodens zu dringen schien und sich wie eine halbrunde Kuppel im Wald ausgebreitet hatte.

»Da könnten sie sein«, flüsterte Bill.

»Hat dir Wade denn etwas von einem Lichtschein berichtet.«

»Ja, habe ich dir doch erzählt.«

Ich überlegte schon weiter und fragte mehr zu mir selbst gewandt: »Sollen wir uns trennen?«

»Du meinst, wir sollen sie in die Zange nehmen?«

»So ungefähr.«

Bill hob die Schultern. »Wäre nicht schlecht. Aber zuvor lass uns zusammenbleiben.«

»Klar.«

Wir setzten den Weg fort und wurden noch vorsichtiger. Die Vegetation war sehr dicht. Hinter jedem Baumstamm oder Busch konnte jemand lauern, der uns an den Kragen wollte. Auch fiel mir an der Umgebung etwas auf. Es war wesentlich ruhiger geworden. Die Stimmen der Nachttiere und auch das oft aufklingende heftige Rascheln waren nicht mehr zu hören.

Dieser Teil des Waldes empfing uns mit einer fast bedrückenden Stille. Ein Mensch mit viel Fantasie hätte Furcht bekommen können, weil er dann in den Bäumen und Büschen stets etwas anderes sah, als sie wirklich darstellten.

Da konnten die Pflanzen zu geheimnisvollen Wesen werden, die ein Eigenleben entwickelten, sich dann in Bewegung setzten und auf uns Menschen zukrochen, um uns mit ihren starken Armen zu umklammern. Immer wenn Blätter über mein Haar oder die Haut im Nacken strichen, bekam ich eine leichte Gänsehaut. Sie waren noch nass vom letzten Regen, und die Tropfen legten sich perlend auf meine Kleidung.

Nach einer Weile konnten wir nicht mehr auf dem Pfad bleiben, weil er in eine völlig andere Richtung führte. Er zweigte zur rechten Seite hin ab, wir aber wollten nach links, verließen den Weg und schlugen uns in die Büsche.

Jetzt streunten wir durch die Lücken zwischen den Baumstämmen. Oft genug versperrten uns Nadelhölzer den Weg, die wir umgehen mussten, doch wir behielten die Richtung bei und sahen, wie das Licht immer heller wurde.

Und wir hörten auch etwas.

Der Nachtwind trug die Geräusche an unsere Ohren, sodass wir zunächst stehen blieben und erst einmal lauschten.

Es waren Geräusche, die überhaupt nicht in die nächtliche Ruhe des Waldes hineinpassten. Nicht sehr laut, aber auch nicht leise, dafür aber von einer gleichbleibenden Monotonie. Ein Summen, das man als Addition verschiedener Stimmen bezeichnen konnte, wurde uns entgegengeweht. Wenn sich dafür Menschen verantwortlich zeigten, so sagten sie stets nur ein Wort oder einen Satz, den aber weder Bill noch ich verstanden. Auch dann nicht, als sich der Wald lichtete. Der humusreiche Boden bildete kleine Täler, Hügel – und einen Krater.

Aus ihm stieg das Licht.

Es drang als ein gewaltiger Schein hervor, der sich dicht über dem Rand zu einer Kuppel formierte, die uns schon beim ersten Augenblick aufgefallen war. Das Licht war klar, es besaß einen weißblauen Schimmer, und es zeichnete auch die Umrisse der Gestalten sehr scharf nach, die den Rand der Mulde umhockten.

Ob es Kinder oder Erwachsene waren, konnten wir nicht erkennen, weil sie durch ihre Kleidung allesamt gleich aussahen. Sie trugen lange Gewänder mit Kapuzen, die sie hochgeschoben hatten, sodass die Köpfe verdeckt wurden.

Wir gingen nicht mehr weiter. Aber wir hatten uns gehockt, um mit dem Schatten des Untergrundes zu verschmelzen.

Wenn ich mir das blauweiße Licht so betrachtete und auch die am Rand des Kraters hockenden Gestalten sah, wurde ich an die unheimliche Begegnung der vierten Art erinnert. Es hätte mich nicht gewundert, aus dem Krater fremde Wesen steigen zu sehen.

Überhaupt spürte ich jetzt den Atem des Fremden und unheimlichen, der durch diesen Teil des Waldes wehte. Ich war jetzt sicher, dass etwas außergewöhnliches vorging.

Und ich konnte endlich das verstehen, was die Gestalten mit einer unglaublichen Monotonie riefen.

Es war nur ein Wort.

Acron!

Immer wieder wurde dieser Name gemurmelt. In einem bestimmten Rhythmus wiederholte sich der Ruf, als wollten die Gestalten ihren großen Herrn und Meister aus der Tiefe der Mulde holen.

Bill schaute mich wissend an. »Acron«, hauchte er. »Das hätten wir uns auch denken können.«

»Ich habe es mir auch gedacht.«

»Angeber.« Bill grinste scharf. »Sollen wir näher heran? Ich möchte gern einen Blick in die Mulde werfen.«

»Ich auch.«

Wir drückten uns aus den geduckten Haltungen hoch. Genau da passierte es! Plötzlich hörten wir den schrillen Pfiff irgendwo hinter uns aufklingen.

Was die anderen Gestalten an der Mulde taten und wie sie reagierten, interessierte uns nicht. Wir wirbelten hoch und herum.

Das war genau das Falsche.

Denn aus der Höhe flog etwas heran, das immer größer wurde, je tiefer es fiel.

Ein Netz.

Und es erwischte uns beide!

*

Harry Belmont stand im Bad. Er schaute in den Spiegel, sah seine geschwollene Nase und tupfte mit einem feuchten Wattebausch die letzten Blutreste von seinem Kinn. Wenn die Nase durch den Tritt gebrochen worden war, musste er einen Arzt aufsuchen. Nur nicht mehr in dieser Nacht, da hatte er etwas anderes vor.

Im Spiegel sah Harry, dass die Tür geöffnet wurde. Seine Frau betrat das Bad, blieb an der Tür stehen und schaute ihn fragend an. Im kalten Licht der Deckenleuchte wirkte ihr gerötetes Gesicht fleckig. Noch immer hatte sie den Schock nicht überwunden, und ihre Hände zitterten stark.

»Hast du nach dem Jungen geschaut?« , fragte Harry.

»Nein.«

»Das solltest du aber.«

»Er liegt im Wohnraum.«

Belmont hob die Schultern und warf den Wattebausch in einen kleinen Eimer. »Ich wäre mir da nicht so sicher. Seine Reaktionen sind leider unkontrollierbar und auch nicht vorhersehbar geworden. Wir müssen bei ihm mit allem rechnen. Leider.«

»Siehst du da nicht zu schwarz?«

»Nein, Maggy.« Er drehte sich um, schaute seine Frau nachdenklich an und sah ihr Kopfschütteln.

»Ich begreife es einfach nicht, Harry. Es ist unfassbar für mich. In was ist unser Junge da hineingeraten?«

»Das möchte ich auch gern wissen.«

»Aber du weißt mehr«, sagte sie, ohne ihren Mann anzusehen.

»Woher willst du das wissen?«

»Das fühle ich. Du warst auch nicht sehr über Bobbys Reaktion überrascht. Sei ehrlich, Harry, hast du so etwas vorausgesehen?«

»Nein, das nicht …« Er hatte die Antwort sehr nachdenklich gegeben.

»Was denn?«

»Ich meine, dass wir ihm jetzt helfen müssen. Bobby ist da in einen fürchterlichen Kreislauf hineingeraten. In eine Sache, die man rational nicht erklären kann.«

»Das verstehe ich nicht.«

»Glaubst du denn an Vampire, Maggy?«

»Nein!«, erwiderte die Frau fast entrüstet.

»Und das, meine Liebe, ist wohl dein Fehler. Bobby hat immer von Acron gesprochen. Und er hat hinzugefügt, dass es sich bei ihm um einen Blutsauger handelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass unser Junge eine Begegnung mit einem Vampir gehabt hat.«

Margret trat vor Schreck einen Schritt zurück und stieß mit dem Rücken gegen die geschlossene Badezimmertür. »Das kann ich einfach nicht glauben.« Sie schlug gegen ihre Stirn. »Nein, Vampire gibt es nicht in Wirklichkeit …«

»Das hatte ich bisher auch immer gedacht.«

»Und jetzt denkst du anders darüber?«

»Ja. Dies hat auch seinen Grund. Erinnere dich daran, als ich ihm das Kreuz zeigte. Wie hat er da reagiert?«

»Er wollte es nicht sehen.«

»Sehr richtig, Maggy. Ich will deine Antwort noch verstärken. Er wollte es nicht nur nicht sehen, er hat es sogar gehasst. Denk mal an seinen Gesichtsausdruck. War das noch dein Kind? Hast du so etwas schon einmal bei ihm gesehen?«

»Nein!«

»Na bitte. Dieser Hass, diese starke Abwehr. Das ist nicht mehr menschlich, Maggy. Da wohnt jemand anderer in unserem Sohn, der die Kontrolle über ihn bekommen hat.«

Margret Belmont wurde bei den Worten ihres Mannes noch bleicher, als sie es ohnehin schon war. »Meinst du das wirklich, Harry?«

»Es ist mein Ernst.«

Sie holte tief Luft. »Und was können wir tun? Sollen wir vielleicht die Polizei holen?«

Harry begann zu lachen. »Die Polizei? Du bist gut. Was meinst du, wie die reagieren, wenn sie hören, mit welch einer Sache wir zu ihnen kommen! Die stecken uns in die Klapsmühle. Das glaubt dir doch kein Mensch.«

»Ja, stimmt auch wieder. Aber was ist mit den Lehrern und den Klassenkameraden? Die müssen doch etwas bemerkt haben. Meinst du das nicht auch?«

»Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Möglicherweise stecken sie mit unserem Sohn unter einer Decke. Wir müssen mit allem rechnen, meine Liebe. Mit einem Eisberg, von dem wir durch Zufall oder Glück möglicherweise nur die Spitze entdeckt haben.«

»Kennst du denn einen Ausweg?«

Da war Harry zwar nicht überfragt, aber eine konkrete Antwort hatte er auch nicht parat. »Es ist so, Maggy, wir müssen uns allein an Bobby halten. Nur er kann uns die Lösung des Falles bringen. Er ist die einzige Spur, die wir haben.«

»Er wird dir nichts sagen.«

»Stimmt. Nur braucht er nicht gerade zu merken, dass wir ihm auf den Fersen sind. Oder zumindest ich.«

»Was hast du vor?«

»Ich werde ihn verfolgen.« Belmont grinste scharf. »Wie ein Detektiv die Leute beschattet, so werde ich mich an die Fersen meines Sohnes Bobby heften.«

Margret wusste zunächst nicht, was sie sagen sollte. Nach einer Weile erst fragte sie: »Und das willst du wirklich tun?«

»Siehst du eine bessere Möglichkeit?«

»Nein, nein. Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe das Gefühl, gar nicht mehr denken zu können. Das ist alles über mich gekommen wie ein Sturmwind. Ja, Bobby hatte sich in den letzten Tagen verändert, aber dass so etwas passieren würde, wer konnte damit schon rechnen?«

Margret war verzweifelt. Ihr Mann wusste jetzt, was er tun musste, ging auf sie zu und nahm sie in den Arm. Sacht strich er über das Haar seiner Ehefrau. »Es wird alles wieder gut werden, glaub mir. Wir packen es gemeinsam und holen Bobby aus den Klauen dieses anderen.«

Margret ließ sich Zeit mit einer Antwort. »Ich möchte dir so gern glauben, Harry, aber ich kann es nicht. Ich fühle, dass da eine starke Macht ist, die uns Bobby entreißen will. Etwas lauert hier, gegen das wir nicht ankommen.«

Auch Harry war im Prinzip mit seiner Frau einer Meinung. Er gab es nur nicht zu, um sie nicht noch hoffnungsloser zu machen, als sie ohnehin schon war.

Statt dessen drückte er sie zurück. »Ich muss jetzt gehen.«

»Wohin?«

»Zu Bobby!«

»Es hat keinen Sinn. Er wird dir kaum antworten und vielleicht sogar eingeschlafen sein.«

Da musste Harry Belmont lachen. »Bobby und eingeschlafen? Nein, meine Liebe, das stimmt nicht. Der Hass hält ihn wach und auch der Glaube an diesen verdammten Acron.«

Der Mann öffnete die Tür. Das Bad lag, wie auch die Schlafzimmer, im ersten Stock des Reihenhauses. In den Wohnraum führte eine ziemlich enge Holztreppe hinunter.

Auf der dritten Stufe von oben blieb der Mann stehen und lauschte. Von Bobby hörte er nichts. Er vernahm nur mehr die Schritte seiner Frau hinter sich, hob die Hand und bedeutete ihr, zu schweigen.

Sie blieb auch stehen. Nach einigen Sekunden hielt sie es nicht mehr aus und fragte flüsternd: »Was ist denn los?«

»Ich höre nichts.«

»Er schläft sicherlich.«

»Das will ich genau sehen.« Harry Belmont schritt die Treppe hinab. Nein, an die Worte seiner Frau wollte er nicht glauben. Seine Hand schleifte über das Geländer, während er die Holzbohlen bei jedem Schritt nur mit den Zehenspitzen berührte.

Der Flur bildete nahe der Tür zum Wohnraum einen Winkel, der einen langen Schatten warf, sodass sich dieser wie ein breiter, schwarzer Geisterfinger in den Raum schob.

Dieser Schatten war symbolisch für alles, was der Familie in der letzten Stunde widerfahren war. Fremde Kräfte hatten nach ihnen gegriffen und sie auch in ihre Gewalt gebracht. Zudem fühlte sich der Mann mitschuldig an den Ereignissen.

Nach der letzten Stufe konnte er in den Wohnraum schauen. Sein Blick fiel direkt auf die Couch.

Sie war leer!

*

Harry Belmont schrie nicht, er fluchte nicht, er sagte überhaupt nichts. Er spürte nur den gewaltigen Druck im Magen, der auf ihm lastete wie ein schwerer Fluch.

Nur die innere Stimme wallte in ihm hoch, und die sagte ihm. ›Du hast es gewusst, zumindest geahnt. Dass er jetzt weg ist, trifft dich. Es ist deine Schuld.‹

Wie ein Roboter ging er vor, blieb in der Tür stehen, sah die spaltbreit geöffnete Terrassentür und spürte erst jetzt den kühlen Wind, der in das Zimmer fuhr und auch über sein Gesicht strich.

Margret kam näher. »Was ist denn los?«, hauchte sie.

»Er ist weg!«, erwiderte Harry tonlos. »Unser Sohn hat sein Elternhaus verlassen, um Acron zu folgen. Er ist gegangen«, sagte der Mann mit zuckender und stotternder Stimme. »Furchtbar …«

Diesmal hatte sich Margret besser unter Kontrolle. »Und jetzt?«, fragte sie leise.

»Ich habe keine Ahnung.«

Sie fasste ihren Mann an. »Aber du musst doch wissen, wo er hingegangen ist.«

»Vielleicht.«

»Dann geh hinter ihm her. Oder ich mache es, Harry. Kampflos gebe ich Bobby nicht her!«

Der Mann drehte sich langsam um. »Das sagst du, Maggy?«

»Ja, das sage ich. Irgendwann muss Schluss sein. Es gibt eine Grenze, auch bei mir. Die ist jetzt erreicht worden. Ich kann einfach nicht mehr anders, wenn du verstehst. Wir müssen etwas unternehmen. Wir können Bobby nicht den anderen überlassen.«

»Da hast du recht.«

»Dann geh und hol ihn zurück!« Sie schob sich an ihrem Mann vorbei, ging in das Zimmer und hob das Kreuz vom Boden auf. Mit ihm in der vorgestreckten Hand ging sie wieder auf ihren Mann zu. »Hier, das nimm mit! Dieses Kreuz wird ihn und dich vor dem Bösen bewahren. Ich habe nie etwas von Vampiren oder so gehalten, aber ich habe auch gehört, dass man sie mit einem Kreuz bekämpfen kann!«

Harry starrte seine Frau an, als wäre sie eine Fremde geworden. »Lieber Himmel, so kenne ich dich nicht.«

»In jedem Menschen steckt eine große Kampfkraft, wenn es darum geht, sein eigen Fleisch und Blut zu retten. Bobby ist unser Kind, vergiss das nie! Und ich überlege, ob ich dich nicht begleiten soll!«

»Nein, du musst …«

»Ja, ich komme mit.« Margret nickte heftig, drehte sich um und holte ihren Mantel.

Auch Harry Belmont blieb nicht mehr stehen. Er schritt quer durch den Raum auf die offene Terrassentür zu und schaltete die Außenleuchte dort ein.

Ihr Licht reichte bis in den kleinen Garten hinein, wo Margret sehr viel Sorgfalt auf die Kultivierung ihrer Beete und den darin wachsenden Blumen gelegt hatte.

Darauf hatte aber Bobby keine Rücksicht genommen. Bei seiner Flucht war er quer durch die Beete gelaufen und hatte auch einen Teil der Blumen niedergetrampelt.

Diesmal konnte Harry dieser Zerstörung auch ein Gutes abgewinnen. So war ihm wenigstens die Richtung bekannt, in die der Junge gelaufen war. Wahrscheinlich hatte er einen Bogen geschlagen, um die Straße zu erreichen.

»Bist du soweit?«, hörte er die Stimme seiner Frau.

»Dann hol den Wagen.«

Wieder wunderte sich der Mann über Margrets Aktivitäten. Sie kämpfte tatsächlich wie eine Löwin. Es ging um ihren Jungen, und da ließ sie nicht locker.

Harry schloss die Terrassentür. Seine Frau wartete bereits in der kleinen Diele, den Mantel hatte sie über die Schultern gehängt. Sie reichte ihm den Wagenschlüssel.

Die Familie fuhr einen Ford Escort. Die Größe reichte ihnen gerade aus. Der Wagen parkte noch auf der Zufahrt zur Garage. Die Feuchtigkeit hatte eine matte Schicht auf die Karosse gelegt. Auch die Scheiben waren beschlagen. Tropfen hingen traurig an den Außenspiegeln. Mit der Hand wischte Margret die Heckscheibe blank und stieg erst ein, nachdem ihr Mann den Wagen zurückgesetzt hatte.

»Wohin?«, fragte sie.

»Ich fahre in Richtung Schule. Nur dort kann er sein. Alles geht von diesem verdammten Internat aus, das ist mir längst klar geworden.«

»Einverstanden.«

Sie wartete. Margret, die neben ihrem Mann saß, hatte die Hände in den Schoß gelegt. Sie waren zum Gebet gefaltet …

*

Bill warf sich nach rechts, ich in die entgegengesetzte Richtung. Beide taten wir instinktiv das Richtige, nur waren wir zu langsam. Vielleicht hatten wir auch die Breite des Netzes unterschätzt. Zudem kam es mir vor wie ein Hohn, denn es senkte sich, aus der Höhe geworfen, provozierend langsam über uns und fiel dann zusammen wie ein lockeres Backwerk. Ich lag auf dem Boden und versuchte, noch unter dem Netz hervorzukriechen, was mir nicht mehr gelang. Neben mir hörte ich Bill fluchen. Ich konnte auch dorthin schauen, wo die Gestalten um die Mulde herum gesessen hatten. Sie waren aufgesprungen, jagten auf uns zu, und ich sah, dass es keine Erwachsenen sein konnten.

Halbwüchsige, vielleicht noch Kinder, die ankamen wie gefährliche Monstren.

Das Netz war nicht so schwer, als dass ich es nicht hätte hochheben können. Leider war es sehr dicht. Ich kam mir vor wie ein Fisch. Hätte ich Zeit genug gehabt, wäre es mir bestimmt gelungen, mich von dem Netz zu befreien, so aber waren die anderen schneller. Ich wollte auch nicht schießen, um sie mir vom Leib zu halten, schließlich waren es Kinder oder Halbwüchsige. Plötzlich bildeten sie zwei Gruppen und jede hatte sich einen Gegner ausgesucht.

Zu viert stürzten sie mir entgegen. Die anderen drei rannten an mir vorbei und nahmen Bill aufs Korn.

Ich hörte noch meinen Freund fluchen, als ich von den Körpern gleichzeitig angesprungen wurde. Auf meiner Haut fühlte ich das dünne Netz. Als die Angreifer dagegendrückten, spannte es sich. So konnte ich meine Arme nicht heben, und dann warfen sie sich gegen mich.

Der Aufprall riss mich von den Beinen. Auch wenn sie nicht so schwer und kräftig wie erwachsene Menschen waren, meine Chance war gleich null. Ich kippte nach hinten, und die Kinder brachen über mir zusammen wie eine gewaltige Woge.

Ich hörte sie sprechen, zischen und kreischen. Sie waren zu tobenden kleinen Bestien geworden, schlugen nach mir, sodass ich gezwungen war, mich zusammenzurollen, das Netz immer noch auf meinem Körper.

Ich empfing die ersten Tritte, hörte wieder meinen Freund Bill fluchen und biss die Zähne zusammen, als mir ein scharfer Schmerz über den Rücken fuhr, wo mich abermals ein Hieb erwischt hatte.

Das machte keinen Spaß mehr, und es war auch kein Spaß. Diese Kinder konnte man als Besessene bezeichnen, die im Dienst eines gefährlichen Dämons standen.

Sie schlugen weiter und schrien dabei Worte, die mir unter die Haut gingen. »Wir werden ihn Acron opfern. Er wird sein Blut schon nehmen. Und er wird leben. Ja, Acron. Er braucht das Blut …«

So ging es immer weiter, während ich versuchte, mich möglichst vor den Tritten und Schlägen zu schützen, was mir natürlich nur unzureichend gelang.

Am besten war es, wenn ich überhaupt keine Reaktion zeigte und mich nicht wehrte. Dann würden sie von allein aufhören.

Das geschah auch.

Als hätten sie einen geheimen Befehl bekommen, ließen sie plötzlich von mir ab. Aber sie verzogen sich nicht auf ihre ehemaligen Plätze, sondern blieben in meiner Nähe.

Im Gegensatz zu Bill war ich ruhig. Mein Freund beschwerte sich ächzend. Keiner von uns hatte damit gerechnet, dass der Angriff von oben kam, außerdem war da noch ein Pfiff erklungen. Wer ihn ausgestoßen hatte, wusste ich nicht. Es war keiner von denen gewesen, die am Trichter gesessen hatten. Mit dem Gesicht lag ich im Dreck. Die Erde war weich und feucht. Die Halbwüchsigen hatten mich überall getroffen. Es gab wohl kaum eine Stelle am Körper, die nicht schmerzte.

Einige der kleinen Gestalten bewegten sich. Ich hörte ihre Schritte und dann eine helle Stimme, die trotzdem scharf und irgendwie kalt klang. Unterschwellig hörte ich eine gewisse Gnadenlosigkeit hervor. »Wo hast du so lange gesteckt, Bobby?«

»Ich konnte nicht. Tut mir leid, Peter.«

»Wieso konntest du nicht?«

»Mein Vater hat mich erwischt.«

»Und?«

»Er zeigte mir ein Kreuz!«

Peter kreischte. »Dieser Hundesohn. Aber nicht mehr lange. Bald ist es soweit. Dann stehen wir Acron gegenüber.«

»Ja, ja!«, riefen die anderen. »Wir warten auf Acron.«

Die Burschen waren abgelenkt. Sehr vorsichtig bewegte ich meinen Kopf, der zum Glück am wenigsten abbekommen hatte, und schaute nach links. Ich sah sie außerhalb des Netzes. Ihre Kutten hatten eine dunkle Farbe. Das Licht in der Mulde war verloschen, sodass sich die kleinen Gestalten kaum vom Untergrund abhoben. Sie standen zusammen und sprachen miteinander. Diesmal flüsternd und wispernd. Worum sich das Thema drehte, konnte ich mir gut vorstellen, jedenfalls unterhielten sie sich über einen »Zeugen«, den sie nicht gebrauchen konnten.

Ich erschrak zutiefst. Wie tief mussten diese Jungen gesunken sein, dass sie schon so redeten? Dieser Acron musste sie voll und ganz unter seinem Bann halten.

Solange sie abgelenkt waren, konnte ich etwas unternehmen. Über mir lag das Netz. Durch meine Bewegungen war es mir aber auch gelungen, mich so weit zur Seite zu rollen, dass ich ziemlich an den Rand des Netzes geraten war.

Vielleicht war es nur eine Körperlänge entfernt. Diese Strecke musste ich einfach schaffen.

Auf meine blauen Flecken achtete ich dabei nicht, als ich mich schlangengleich in Richtung Netzrand hindrehte. Den Kopf hielt ich dabei so, dass ich die anderen auch erkennen konnte, die noch immer zusammenstanden und nichts taten.

Sie berieten, was sie mit uns anstellen sollten. Ich bekam Gelegenheit, die Distanz zu verkürzen. Über meinen Rücken schleiften die Maschen hinweg. Nach wenigen Sekunden schon lag der Netzrand zum Greifen nahe vor mir. Ich schöpfte neue Hoffnung, die in dem Augenblick zerbrach, als sich einer der Jungen umdrehte. Ich sah ihn nur mehr als kreiselnden Schatten, hörte aber seinen wütenden Schrei, der die anderen alarmierte. Ehe die angreifen konnten, sprang er schon auf mich zu, hatte den rechten Fuß angehoben und wollte gegen meinen Kopf treten.

Ich war schneller.

Noch bevor mich der Schuh berührte, hatte ich den Knöchel umklammert. Dass sich zwischen ihm und meiner Hand noch die Netzfäden befanden, störte mich nicht weiter. Ich zog nur mit einem heftigen Ruck am Bein, hörte den Schrei und sah, wie der andere plötzlich waagerecht in der Luft schwebte.

Die anderen sahen dies, und nun zeigte sich, dass sie keine kalten Profis waren. Der Fall ihres Freundes hatte sie aus der Fassung gebracht, sodass ich Gelegenheit bekam, meine Bemühungen fortzusetzen. Nur mehr eine Armlänge brauchte ich unter dem Netz zurückzulegen.

Das schaffte ich.

Sie kamen.

Und diesmal erwartete ich sie. Ich konterte mit mittelharten Schlägen. Sie wurden zurückgeworfen, überschlugen sich dabei, kamen wieder in die Höhe, und einen von ihnen schnappte ich mir. Es war der einzige, der keinen Umhang trug.

Der Junge starrte mich hasserfüllt an. Sein blondes Haar leuchtete, auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck, der mich erschreckte, und er trampelte wild, während er schrie: »Hundesohn, lass mich los!«

Ich tat es nicht.

Aber die anderen rannten weg. Auch diejenigen, die sich bei Bill Conolly aufgehalten hatten, sodass nur mehr der eine Junge, den ich festhielt, zurückblieb.

»Du nicht!«, sagte ich.

Er zerrte, aber ich umklammerte sein Gelenk. »Jetzt wirst du mir einiges über euren Freund Acron erzählen, mein Junge!« Ich zog ihn zur Seite. Er stemmte sich ein, trampelte, und ich sah plötzlich einen Mann und eine Frau am Rand der Lichtung erscheinen.

Auch der Junge sah die beiden. »Verdammt!«, stieß er hervor, und dann jagte ein siedender Schmerz durch meine Hand, da ich für einen Moment nicht aufgepasst hatte.

Zähne können verdammt hart sein, und die hatte der Junge in mein Handgelenk geschlagen.

Ob ich wollte oder nicht, ich musste ihn loslassen, schaute für einen Moment auf meine Hand und sah dort den Abdruck seines Gebisses.

Der Junge hatte schon einen großen Vorsprung gewonnen, und er wurde auch von den beiden Neuankömmlingen gesehen. Die Frau war es, die plötzlich stehen blieb und verzweifelt rief: »Bobby, mein Junge! Bobby, bitte! Bleib stehen …«