20,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von der Autorin des Weltbestsellers »Unorthodox«

Ja, Berlin war es, das neue Leben in Deutschland war es, der Grund, warum plötzlich all diese Fragen in mir aufzogen. Ich hatte mich vom Thema jüdischer Identität in der Gegenwart weitgehend verabschiedet, ich wollte nur Mensch unter Menschen sein, Berliner unter Berlinern. Wie weit ist mir das überhaupt gelungen? Wie habe ich es auszuwerten, dass dieses Deutschwerden, worum ich mich so fleißig bemüht habe, mich zu meinem Judentum wieder zurückschob wie zu einer unerfüllten Pflicht, die kein Vertagen mehr duldet?

Was bedeutet “Jüdischsein” heute? Deborah Feldman, von Holocaust-Überlebenden in den USA erzogen und ausgerechnet nach Deutschland emigriert, über einen Begriff, der immer auch eine Zuschreibung, eine Begrenzung, eine Projektion ist, im Negativen wie im Positiven. Ihre Auseinandersetzung mit ihrem kulturellen Erbe – und der damit verbundenen Last – beinhaltet auch das Bestreben, das Jüdischsein in etwas Größeres, Diverseres, Humaneres einzubinden. Es ist ein Plädoyer für mehr Gemeinsamkeit über Grenzen hinweg – und eine Ermutigung an alle jene, die sich aus der Falle von Gruppenzwängen befreien wollen, um ihre Identität frei und selbstbestimmt zu definieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Zum Buch

Ja, Berlin war es, das neue Leben in Deutschland war es, der Grund, warum plötzlich all diese Fragen in mir aufzogen. Ich hatte mich vom Thema jüdischer Identität in der Gegenwart weitgehend verabschiedet, ich wollte nur Mensch unter Menschen sein, Berliner unter Berlinern. Wie weit ist mir das überhaupt gelungen? Wie habe ich es auszuwerten, dass dieses Deutschwerden, worum ich mich so fleißig bemüht habe, mich zu meinem Judentum wieder zurückschob wie zu einer unerfüllten Pflicht, die kein Vertagen mehr duldet?

Was bleibt vom Judentum, wenn man die Religion abstreift? Kann man über seine jüdische Identität überhaupt noch selbst bestimmen? Was bedeutet »Jüdischsein« heute? Deborah Feldman, von Holocaust-Überlebenden in den USA erzogen und ausgerechnet nach Deutschland emigriert, über einen Begriff, der immer auch eine Zuschreibung, eine Begrenzung, eine Projektion ist, im Negativen wie im Positiven. Ihre Auseinandersetzung mit ihrem kulturellen Erbe – und der damit verbundenen Last – beinhaltet auch das Bestreben, das Jüdischsein in etwas Größeres, Diverseres, Humaneres einzubinden. Es ist ein Plädoyer für mehr Gemeinsamkeit über Grenzen hinweg – und eine Ermutigung an alle jene, die sich aus der Falle von Gruppenzwängen befreien wollen, um ihre Identität frei und selbstbestimmt zu definieren.

Zur Autorin

Deborah Feldman ist eine deutsch-amerikanische Autorin, sie wurde 1986 in New York geboren und wuchs bei ihren Großeltern, Holocaust-Überlebenden aus Ungarn, in der chassidischen, streng religiösen Satmarer-Gemeinde in Williamsburg auf. Ihre Muttersprache ist Jiddisch. Sie studierte heimlich Literatur und

brach schließlich aus der Gemeinde aus; später zog sie mit ihrem Sohn nach Berlin. Ihre autobiographische Erzählung »Unorthodox« wurde schlagartig zum New-York-Times-Bestseller, erreichte eine Millionenauflage und wurde in 30 Sprachen übersetzt, sowie in der internationalen Verfilmung mit einem Emmy ausgezeichnet.

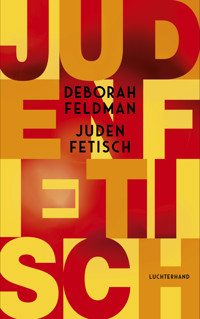

Deborah Feldman

JUDENFETISCH

Luchterhand

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2023

Luchterhand Literaturverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Sabine Kwauka

Covermotiv: © shutterstock / E. O.

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-31168-1V004

www.luchterhand-literaturverlag.de

Die Namen und sonstigen Erkennungsmerkmale aller Personen in diesem Buch, die nicht explizit ihrer Nennung zugestimmt haben, wurden aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen geändert. Wenngleich auch alle in diesem Buch beschriebenen Vorkommnisse auf wahren Begebenheiten beruhen, so wurden doch bestimmte Ereignisse verkürzt, verdichtet oder neu angeordnet, um aus künstlerischen Gründen den Fluss der Erzählung bestmöglich zu gewährleisten und die Identität der in sie involvierten Personen zu schützen und das Werk insgesamt unter den Schutz der Kunstfreiheit zu stellen.

Jeder einzelne Dialog ist, entsprechend meiner genauesten Erinnerung und in meinen eigenen Worten als Autorin, eine bestmögliche Annäherung an die Form, in der er tatsächlich stattgefunden hat. Einige wenige Textpassagen dieses Buches kamen in abweichenden Versionen in Zeitungsartikeln und Reden vor, sie sind hier erweitert und in den Erzählfluss eingegliedert worden.

Für Frank

1

Was ist der Zweck Ihrer Reise?

Wir haben den April 2022; gerade sind die Osterferien zu Ende gegangen, dieses Jahr sogar zeitgleich mit den jüdischen Feiertagen zu Pessach. Ich befinde mich vor der Kontrolle am Ben Gurion-Flughafen. Anders als in den USA reicht es hier sicherlich nicht mit einem einfachen »Business or pleasure«; hier möchte man von mir alles ganz genau wissen, ich kenne das schon von früheren Ankünften. Nach meiner Erfahrung gelten zwei Sorten Reisende als höchst verdächtig: die offensichtlich arabischstämmigen mit westlichen Pässen sowie Juden mit denselben. Ich reise obendrein mit meinem deutschen Pass an, da mein amerikanischer inzwischen abgelaufen ist. Von daher habe ich dem Personal gegenüber die gefälligste Erklärung meiner Anwesenheit parat:

Ich bin zur Yad Vashem-Zeremonie eingeladen.

Und siehe da, die Worte wirken tatsächlich wie ein Zauberspruch. Ich darf sofort weiterziehen. Ich bin so überrascht, dass ich kurz erstarre, dann vergewissere ich mich vorsichtshalber, ob ich das Abwinken des gleichgültig wirkenden Personals richtig verstanden habe. »Ich darf gehen?« Der Ankömmling hinter mir, der nun trotz der Abstandslinien auf dem Boden drängt, klärt die Sache für mich, indem er seinen Pass durchs Fenster schiebt, noch ehe ich den Platz freigeben kann. Weiter vorne wartet bereits meine Begleitung ungeduldig; das System hat ihn auf digitalem Weg ohne jeglichen Alarm durchgeschleust, während schon beim ersten Einscannen meines Passes der Bildschirm mir befahl, das Personal aufzusuchen.

Zum ersten Mal, seit das Coronavirus sich in der ganzen Welt breitgemacht hat, bin ich wieder in Israel. Beim letzten Mal, Anfang 2020, war das Virus schon Thema in allen Zeitungen und meine Abreise nach Berlin dramatisch, die Stimmung im Flugzeug angespannt. Ich trat meinen Rückflug an, wenige Stunden bevor eine Regenflut die Straßen von Jafo, wo ich eine Woche verbracht hatte, in wütende Flüsse verwandelte. Damals hatte ich mir noch gar nicht vorstellen können, oder wollen, was diese Nachrichten für die Welt und für mich bedeuten würden. 2019 hatte ich mit dem Schreiben eines Romans begonnen, in dessen Zentrum eine Art anti-messianische Figur namens Miriam stand, die mich auf fast trotzige, jedenfalls unerwartete Weise, immer wieder nach Jerusalem lockte, und als die israelischen Grenzen dann im Frühjahr 2020 schlossen, sah ich mich in meinem noch tastenden Unterfangen ganz plötzlich abgebremst. Ich bemühte mich trotzdem und werkelte weiter an einer Geschichte, die allerdings noch immer einer vollständigen Karte bedurfte, wie mir inzwischen klar geworden ist. Zwei Jahre verstrichen, in denen es mir so vorkam, als würden die Grenzen nie wieder für mich offen sein, und das hatte fast etwas Symbolisches: Israel nun für immer unerreichbar, und ich, die Jüdin, dazu verdammt von der Geschichte, sich zu spät auf den Weg gemacht zu haben.

Denn seit es Israel gibt, geht es für die im Ausland lebenden Juden zumindest halb im Ernst um genau diese Frage: Gehe ich jetzt dorthin, oder warte ich noch ab? Die Angst, sich zu spät zu entscheiden, begleitet einen immer. Daher stammt das Bild des gepackten Koffers heutzutage: Man ist bereit, sofort nach Israel zu ziehen, sobald es einem zu unbehaglich wird in der Diaspora, wichtig ist, dass er griffbereit ist. Ich allerdings habe keinen gepackten Koffer; früher war ich vielleicht in dieser Hinsicht noch sehr beweglich, aber heute bin ich in Berlin mit lauter schweren Gegenständen und unverbrüchlichen Verbindungen erstaunlich sesshaft geworden.

Als die israelische Regierung dann Anfang 2022 ankündigte, Geboosterten alsbald die Einreise zu gewähren, hatte ich mich umgehend zu meiner Hausärztin begeben, um mich so schnell wie möglich impfen zu lassen, damit ich der vorgesehenen Regelung entsprechen konnte. Ich wusste schon, dass mein Roman ein Eigenleben entwickelt hatte, die Geschichte hatte schon von Anfang an ziemlich hartnäckig darauf beharrt, eine andere zu werden, ich wusste, sie würde sich meinen Zähmungsversuchen zur Wehr setzen, und deshalb hatte ich diese Reise organisieren lassen: Eigentlich war es darum gegangen, einen lange vereinbarten Arbeitsauftrag in Tel Aviv anzutreten, der seit dem Einsetzen der Pandemie immer wieder verschoben worden war, Honorar und Reisekosten inklusive. Nun war dieser Auftritt vor zwei Tagen schon wieder abgesagt worden, diesmal auf Grund eines Terrorangriffs in der Stadt. Bitte treten Sie die Reise dennoch an, hatte man mich ermutigt; schon bald wolle man außerdem einen Ersatztermin vereinbaren, und ich sagte natürlich nicht das, was ich immer noch denke, nämlich dass wer auf Grund von Terrorangriffen in Israel Termine absagt, auf Planungen sowieso verzichten kann.

In Israel hätte ich als Repräsentantin auftreten sollen, als Beweis des wieder gedeihenden jüdischen Lebens in Deutschland – wozu ich immer wieder aufgefordert werde, um dann unweigerlich eine Enttäuschung auszulösen, denn ich kann keine Anzeichen für das jüdische Leben anbieten: keine bestimmten Kleidungsmaßnahmen, keine Bräuche, keine geheimen Rituale, die nur hinter den Kulissen ausgelebt werden. Ich bin Jüdin nur entsprechend der Bezeichnung: meine Identität existiert eigentlich nur im Akt ihrer Zuschreibung, sie bezieht sich auf eine Erfahrung, die ich gemacht habe, aber nicht mehr mache; sie ist also nur in der Meta-Erfahrung verankert, diese Zuschreibung von außen erdulden zu müssen. Da hat sich im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg wenig verändert; auch damals hatten die Menschen kaum eine Wahl, ihre Identitäten selbst zu bestimmen, heute werden sie einem im Namen der Wertschätzung und Pluralität leider immer noch auferlegt. Ein Mensch sollte frei sein, seine Identität in der Mehrheitsgesellschaft auszuleben, ganz klar, aber sollte er oder sie nicht auch frei sein, diese abzustreifen, wenn ihm oder ihr danach ist?

Ich sollte also nach Israel fliegen, um den Leuten den neuen deutschen Juden zu zeigen, Produkt der eigenen Herstellung sozusagen, neben dem Mercedes und der beliebten Boschmaschine, die meine Großmutter als einzige Ausnahme des Deutschlandboykotts in unserem Haus erlaubte, weil sie den Teig für die Challah-Laibe so unermüdlich kneten konnte. Ich wiederum trete etwas weniger unermüdlich für diese deutsche Sache ein, um jedes Mal zu erklären, dass mein Leben wenige Merkmale vorzeigen kann, die diese fantasievollen Kriterien des Jüdischseins erfüllen, und dass das Ganze deutsch-jüdisch zu nennen, nur ein Beweis dafür wäre, wie sehr wir uns noch nach Erzählungen von Verschiedenheiten sehnen, nach Geschichten von Zugehörigkeiten und Verfremdungen. Es ist genau diese Sehnsucht, die meinem Leben im Wege steht, die mich immer wieder zurück auf meinen Platz verweist, wie ein Schulmädchen im Internat, aber falls sie bei mir diese mysteriöse Israel-Anziehung erklärt, bin ich genauso in ihr verstrickt und darf als Allerletzte den Finger zum Vorwurf heben.

Verständlicherweise freue ich mich aber, Tel Aviv nun vollständig ausweichen zu dürfen. Ich muss dieses Mal doch nicht Repräsentantin spielen, ich muss mich nicht den israelischen Juden als Diaspora-Jüdin gegenüberstellen. Ich werde stattdessen untertauchen, ich werde jetzt direkt nach Jerusalem fahren, an den Ort, an dem meine Romanfiguren so lange orientierungslos herumgeisterten, auf der Suche nach ihrer Erlösung, oder nach meiner eben, schwer zu sagen.

Um mich herum erzählt man sich schon seit einer Weile inbrünstig, ja nahezu beschwörerisch, dass die Normalität sehr bald zurückkehren werde. Nach den Ereignissen der letzten Zeit zweifele ich aber noch daran, und sicherlich fühlt sich diese Ankunft alles andere als normal an. Ich muss mich noch am Flughafen testen lassen, um einreisen zu dürfen, und danach vierundzwanzig Stunden in meinem Hotelzimmer eingesperrt auf das Ergebnis warten. Ärgerlich, aber nicht unzumutbar, denke ich und schreite folgsam zum Testzentrum. Immerhin hat die Kontrolle nur ein paar Sekunden gedauert. Beim letzten Mal waren es drei Stunden gewesen.

Das Testen findet in einer riesigen Halle statt, vermutlich ein umgebautes ehemaliges Lagerhaus, mit hohen Decken aus Blech, sodass die surrenden Klimageräte verheerend unwirksam sind. Ich fange sofort an zu schwitzen. An drei der langen Wände sind nummerierte Schalter aufgereiht, und in der Mitte hat sich eine Schlange von ankommenden Passagieren gebildet, die jeweils darauf warten, einem dieser Schalter zugewiesen zu werden.

Ich spüre, wie meine Angst steigt, denn ich habe bereits die ultra-orthodoxen Familien bemerkt, die nun massenhaft aus dem Urlaub zurückkehren, und ich befürchte, dass die lange Wartezeit es begünstigen könnte, dass einer von ihnen mich erkennt. Aber ich muss ebenfalls gestehen, dass die verworrenen, geisterhaften Erinnerungen, die derartige Gestalten in mir wecken, eine emotionale Überforderung darstellen: in solchen Momenten fühlt sich meine Vergangenheit, sonst so wohltuend fern und verschwommen, plötzlich bedrohlich nah an, wie ein zweiter Schatten, der sich an meinen eigentlichen Schatten heranschleicht.

Ich bin gereizt und folglich etwas unfreundlich, während die Dame hinter Schalter 17 meine Daten aufnimmt, denn hinter mir steht eine Gruppe chassidischer Männer, die gerade ebenfalls zum Warten angewiesen wurde, und die Situation ist mir äußerst unangenehm. Aber die Männer sehen, dass das Personal an diesem Schalter weiblich ist, und melden sich aufgeregt, um ihr religiöses Recht auf gleichgeschlechtliche Behandlung geltend zu machen. Sie haben sich bereits anderweitig umgesehen, als die Testerin schließlich beginnt, mit ihrem langen Stab in meiner Nase und meinem Rachen herumzustochern, aber sie muss den Vorgang wiederholen, weil der erste Versuch offenbar nicht genau nach Vorschrift verlief. Ich bekomme kaum etwas davon mit, weil ich ausschließlich darauf konzentriert bin, die Reaktionen der Ultra-Orthodoxen im Raum auf meine Anwesenheit hin zu kalibrieren.

Ich schaffe es aus dem Saal, ohne mehr als ein paar schielende Blicke erregt zu haben. Beim Ausgang wieder diese Frage: Was ist der Zweck Ihrer Reise? Und ich wieder: Die Yad Vashem Zeremonie. Noch nie lief es hier für mich so glatt, eine Jüdin mit deutschem Pass, geboren in New York, die nicht einmal richtig Hebräisch spricht.

Es stimmt schon, dass ich vorhabe, die Zeremonie an dem Holocaust-Gedenktag aufzusuchen. Aber es ist nicht wirklich der Zweck meiner Reise, nicht im Sinne von einem fassbaren Ziel, wovon geredet wird, wenn man an den Sicherheitskontrollen steht. Auch der Roman reicht nicht als Begründung; meine Figuren scheinen mehr über ihre Mission zu wissen als ich selbst; warum sie mich nach Jerusalem drängen, ist mir immer noch nicht ganz begreiflich, gerade wenn man meine anfängliche Absicht, meinen Roman ausschließlich in der Diaspora zu verorten, in Betracht zieht. Ich kann diesem Grenzpolizisten am Flughafen nicht überzeugend darstellen, warum Miriam nach Jerusalem will, obwohl sie aus Antwerpen kommt. Ich kann ihm nicht sagen, warum ich mich immer noch auf seltsame Weise hierhergezogen fühle, obwohl ich antizionistisch aufgewachsen bin und seitdem nichts wirklich Anderes erfahren habe, was diese Haltung irgendwie hätte aufbrechen können. Alle wollen einen Zweck, ohne ist man verdächtig, unerwünscht, aber die eine, einzige Antwort auf diese sich ständig wiederholende, fast schon aufdringliche Frage, warum ich hier bin, ist entweder eine, die ich nicht wissen will, oder eine, die ich nicht wissen kann. Letzteres würde mich weniger ärgern als Ersteres.

Habe ich das richtig verstanden? Du bist gerade in Israel? Ich fasse es nicht!«

Die Nachricht liest sich vorwurfsvoll, ist aber eigentlich freundlich gemeint. Sie stammt von David C. aus Groningen, und der Kontext ist folgender: Vor ein paar Wochen verbrachten wir zusammen mit seiner Schwester Rachel und einer gemeinsamen Freundin namens Carla, allesamt ursprünglich aus den USA, das Wochenende an der Côte d’Azur, wo er uns mit einer nahezu professionellen Führung durch die ehemaligen jüdischen Villen Kérylos und Ephrussi beglückte. Wir hatten uns in den Hügeln von Èze ein Haus gemietet und sprachen dort auch über unsere verschiedenen Entscheidungen, nach Europa auszuwandern, wobei wir schnell auf das unvermeidliche Thema unseres Jüdischseins gekommen waren, was natürlich zu einem improvisierten Konzert aus alten jiddischen Liedern führte … und bei all dem hatte ich irgendwie zu erwähnen vergessen, dass ich unmittelbar vor einer Israelreise stand. David ist nun auf Grund dieses Versäumnisses verständlicherweise empört.

Ich antworte kurz per SMS, während ich im Taxi unterwegs nach Jerusalem sitze.

»Ich hatte einen Arbeitsauftrag, der nach dem Terrorangriff kurzfristig ausfiel, aber da die Reise schon gebucht und bezahlt war, habe ich sie trotzdem angetreten.« Ich mache kurz Halt. Was für eine einfach gestrickte Erklärung – sie ist Davids wirklich nicht würdig. Ja, streng genommen ist sie stimmig. Und sie ist eine von vielen Antworten, die ich in den kommenden Tagen je nach Belieben austeilen werde, aber sie ist keine wahrhaftige Antwort, und David hat einen freundschaftlichen wie intellektuellen Anspruch auf eine eben solche Wahrhaftigkeit. Ich probiere eine andere Antwort aus, tippe sie entschlossen weiter. »Ich muss zugeben, die Stadt Jerusalem zieht mich an.«

Ist das die ehrlichste Antwort, die ich seinetwegen auftreiben kann? Ein Hinweis auf die nachvollziehbare, gewöhnlich weltweit anerkannte Anziehung, die von der schweren Mythologie dieses Ortes ausstrahlt, die mich genauso trifft wie alle anderen, die seit eh und je hierhergepilgert sind? Bin ich denn eine gewöhnliche Pilgerin? Auf der Suche nach Transzendenz? Kann so eine Antwort David wirklich zufriedenstellen?

Wegen der Staus auf dem direkten Weg in die Stadt hat der Fahrer eine längere Umleitung gewählt, die uns nun durch die ärmeren arabischen Viertel im Norden der Stadt führt. Dies erkenne ich an den schwarzen Wassertonnen, die zwischen den weißen Satellitenschüsseln auf den Dächern der blassen Steingebäude emporlugen.

»Ich bekomme sofort Nesselsucht am ganzen Körper, wenn ich israelischen Boden betrete«, schreibt David mir nun zurück. »Ich weiß nicht, wie du das nur aushältst!«

Ich schicke ihm ein kunstvoll arrangiertes Bild von den roten Pünktchen, die tatsächlich an meinen Beinen hochklettern wie junge, sich noch entfaltende Blätter einer unsichtbaren Ranke, und als Bildunterschrift: »Ich anscheinend auch.«

Es ist aber wahrscheinlich nur ein zufällig ausgelöster Schub. Nesselsucht ist bei mir eher ein chronisches als ein auf Israel bezogenes Problem. Und überhaupt, die Anziehung wirkt doch meistens kontraintuitiv. Oft wissen wir schon im Voraus, was uns nichts Gutes verheißt, und verfolgen es trotzdem: Der Körper mag Widerstand leisten, der Geist ebenfalls, aber das Herz lässt sich selten davon abbringen.

Davids Erklärung mag ein wenig dramatisch klingen, aber vor zehn Jahren hätte sie mich kaum überraschen können. Die amerikanischen Juden, die mich damals in New York umgaben, äußerten sich überwiegend ähnlich. Ich kannte damals keinen, der freiwillig nach Israel reiste, viel eher suchte man Anregung oder Abenteuer in Paris und Berlin. Israel war nicht unbedingt verpönt, wie es zum Beispiel bei radikalen Linken der Fall war, sondern eher ein Unthema. Und nach meiner Kindheit in einer anti-zionistischen, ultra-orthodoxen Gemeinde, in der Israel damals noch ein Tabu darstellte, hatten die links-liberalen Juden in New York, die jedwede »Szene« zu prägen schienen, diese Realität bei mir geradezu eingemeißelt. Ich habe einfach nie an Israel gedacht und hätte mir das Land keineswegs als Reiseziel vorstellen können. Selbstverständlich kaufte ich mir, als ich auf dem College das Palästina-Problem als omnipräsenten politischen Topos wahrnahm, der stellvertretend für jeden Konflikt als eine Art supra-metaphorischen Platzhalter herhalten musste, fast pflichtgemäß, ein paar Bücher zur Geschichte der Gründung Israels, um ein bisschen mehr zu erfahren. Ich las diese Bücher mit der Verwunderung und Konsternation einer Unbeteiligten und wunderte mich insgeheim über diese Tatsache: Israel war mir, einer Jüdin, vollkommen fremd – während andere, nicht-jüdische Menschen alles darüber zu wissen schienen, was es zu wissen gab, oder es zumindest behaupteten. Ich musste nachholen, um in dieser von der Israel-Debatte geprägten Kultur mithalten zu können. Und doch, nachdem ich das College verließ, und damit die kulturelle Blase der akademischen Eliten, verschwand die Notwendigkeit dieser damals fleißig gewonnenen Einsichten recht zügig.

Wenn überhaupt, beschäftigte sich der Großteil der amerikanischen Juden um mich herum (will sagen: an der Nordostküste) eher mit dem Holocaust, und dadurch mit der jüdischen Geschichte Europas, mit der diese Juden sich einerseits verbunden fühlten, aber von der sie sich andererseits immer weiter entfremdeten, denn auch diese Themen schienen die jüngere Generation deutlich weniger zu interessieren. Eine Kommilitonin von mir namens Louisa, die ich in einem Literaturwissenschaftskurs kennenlernte, hatte einen jüdisch klingenden Nachnamen: Goldstein. Ich fragte deshalb vorsichtig nach – ist dein Name jüdisch? –, und sie schien überrascht, aber nicht betroffen von meiner Frage nach ihrer Herkunft. Meine Vermutung bestätigte sie allerdings nur bedingt, denn sie schien diese Identität ausschließlich auf ihre Eltern verlagern zu wollen. Ja, meine Eltern sind jüdisch, erwiderte sie. Es klang so, als müsste diese Tatsache keine Auswirkung auf ihr eigenes Dasein haben. Warum auch? Eine Identität, die nur mit der Erinnerung an eine Erfahrung zusammenhängt, aber nicht mehr mit der Erfahrung selbst, kann nur sehr mühsam fortgeführt werden; ohne die üblichen Ermutigungen verliert sie sonst jeden Existenzanspruch. Louisa war so sehr vom amerikanischen Mainstream vereinnahmt, dass sie sich nur ein wenig zurückhalten müsste, und schon war das Jüdische verflogen, eine entfernte Wolke am Horizont, zur Auflösung verdammt. Die Rabbiner nannten das die große Gefahr der Assimilation, und den Holocaust sahen sie triumphierend als Beweis für deren Vergeblichkeit, sogar deren endgültiges Versagen.

Dieselben Rabbiner hatten die vielen Beispiele übersehen wollen von den Deutschen, die vor Generationen noch den einen oder anderen jüdischen Vorfahren gehabt hatten, der nicht mehr auf ihr Schicksal wirkte. Der Holocaust war nicht unbedingt der Beweis der versagten Assimilation, nur der Beweis des Scheiterns der neuesten Versuche. Vielleicht würde Louisa eines Tages Kinder kriegen, und diese würden wiederum Kinder kriegen, und diese würden dann eines Tages erzählen, ach ja, unsere Großmutter war tatsächlich Jüdin, meine ich gehört zu haben, und dabei würde es dann bleiben. Und jeder wird dazu eine andere Meinung haben dürfen, ob dies nun eine Tragödie sein möge oder nicht.

Dennoch wusste Louisa, dass es ihren Eltern wichtig war, das Jüdischsein, und obwohl sie damit wenig anfangen konnte, wollte sie ihnen ein Geschenk machen, und so lud sie mich bald zu sich nach Hause ein, um mit ihrer Familie zu Abend zu essen. Als Erstes zeigte sie mir die Pelzmäntel, die ihre europäische Großmutter hinterlassen hatte; sie verstaubten in der Garderobe von Louisas Mutter und wurden nur selten getragen. »Etwas außer Mode geraten«, erklärte sie. »Aber ich mochte es als Kind so sehr, sie anzuziehen und damit durch die Wohnung zu stolzieren.« Ihre Großmutter hatte es schon vor dem Krieg nach Amerika geschafft. Das war das Einzige, was Louisa sicher wusste. Es war auch der ausschlaggebende Faktor, wie ich verstand, denn in Amerika unterscheiden sich die Juden, die »vorher« kamen, sehr deutlich von denen, die »nachher« kamen. Es ist so, als gäbe es zwei verschiedene Arten, jüdisch zu sein, die nie miteinander vereinbar sein könnten. Ein bisschen wie der Mythos der Mayflower kommt mir diese Herkunftsfrage vor: Die Menschen, die mit dem ersten Schiff nach Amerika kamen, mögen damals genauso benachteiligt gewesen sein wie die Menschen, die in späteren Einwanderungswellen folgten, und doch schafften es diese ersten Einwanderer, sich zu einer Elite zu stilisieren, zu der sie sonst nie hätten werden können. Die Juden schienen einem ähnlichen Muster zu folgen: Je länger eine Familie in Amerika war, desto assimilierter waren ihre Nachkommen, und je assimilierter diese Nachkommen waren, desto stärker waren sie in den aktuellen Elitemilieus vertreten. Und Louisa war sehr assimiliert. Die Kurzgeschichten, die sie manchmal in Workshops vorlas, handelten alle von Fourth of July Barbecues und Hummerfestmahlen am Strand. Sie waren voll von diesen Bildern, die, wie ich später erfuhr, als Americana bezeichnet werden. Das war keine Vortäuschung, auch keine bewusste Aufführung. Ihre Eltern haben ihr dieses Leben zwischen Schweinerippchen und Hummer, zwischen Café Luxembourg und Cape Cod mit ihren hohen Gehältern einer führenden Rechtsanwaltskanzlei tatsächlich beschert. Das war also alles, worüber Louisa hätte schreiben können. Und obwohl sie die einzige andere Jüdin in der Klasse war, reagierte sie genau wie die anderen Kommilitoninnen auf meine Geschichten, die voll waren von jiddischen Wörtern und kulturellen Anspielungen aus dem Schtetl; sie schien genauso verunsichert. Aber sie ahnte anscheinend, dass ihre Eltern mehr mit mir würden anfangen können als sie selbst.

Mit Louisas Eltern am Tisch war die Sache in der Tat ein wenig anders als in den verdunkelten Klassenzimmern auf dem College, wo das Licht durch die kleinen Giebelfenster mit ihren rautenförmigen Scheiben drang und die alten Holzböden mit einem kreuz und quer verlaufenden Schattenmuster überzog. Hier waren wir im Penthouse am Riverside Drive, mit Blick auf den Hudson River und das Ufer von New Jersey, und drinnen war alles »midcentury modern«, ein wenig so, wie man sich Susan Sontags Wohnung vorstellen würde. Wir aßen Moo shu und General Tso’s mit Stäbchen aus kleinen weißen Pappschachteln; die Küche schien nie benutzt worden zu sein. Ich erzählte ein bisschen von mir, ich hatte damals gerade die chassidische Gemeinde verlassen, war alleinerziehend mit einem vierjährigen Sohn und durch die Verantwortung übermäßig ernst geworden, aber in vielerlei Hinsicht dünnhäutig, naiv, verträumt. Sobald Herr Goldstein feststellte, dass ich im Prinzip eine Beschwörung aus dem Schtetl war, wurde er überraschend rührselig und streckte mir eine grauhaarige Hand über den Tisch entgegen, als wolle er meine ergreifen, und in gedämpftem, bedeutungsschwangerem Ton sagte er:

»Was mir immer klar war, obwohl ich sonst gar keine Verbindung zu irgendetwas Jüdischem habe, ist, dass trotz allem, was meine Familie geleistet hat, trotz allem, was ich selbst geleistet habe, Hitler heute genauso an meine Tür anklopfen würde wie damals … und diese Tatsache, das habe ich schon immer verstanden, ist das, was mich zum Juden macht.«

Das Bild kam mir zuerst absurd vor. Als hätte Hitler an Türen angeklopft, als wäre überhaupt an Türen so sanft und zivilisiert angeklopft worden! Aber nach einem Moment begriff ich die Bedeutung seiner Aussage durchaus: Hätte es Hitler nie gegeben, hätte er sich wahrscheinlich seiner jüdischen Identität entledigen können. Die Tatsache, dass der Holocaust stattgefunden hatte, machte dies für ihn, wie für seine ganze Generation, unhaltbar. Louisas Vater befand sich jedoch in der schwierigen Lage, keinen anderen Bezug zum Judentum zu besitzen als diesen. Und nun saß ich ihm gegenüber, mit einer Kindheit voller Talmudgeschichten und volkstümlicher Überlieferungen, und sollte ihm eine Art Stempel verpassen, eine sachkundige Anerkennung seines Status, den er bisher nur aus dieser historischen Tatsache hatte ableiten können. So jedenfalls interpretierte ich seine hoffnungsvolle Miene und das lange Schweigen, das sich nun über unser Gespräch legte.

Ich wich aus, in dem ich die Talente seiner Tochter lobte. Dies schien ihm fast noch besser zu gefallen als jedwede vorschriftsgemäße ethnokulturelle Bescheinigung. Louisa war auf die besten Privatschulen in Uptown Manhattan gegangen. Mehr als eine Million Dollar hatte ihr Vater für ihre Ausbildung schon ausgegeben. Aus ihr solle ein Stern in der New Yorker Kulturszene werden, schwärmte er, einen Job habe er ihr bei einer der wichtigsten Kunstagenturen der Stadt schon gesichert – die Inhaberin sei früher seine Mandantin gewesen. Da sollte Louisa direkt nach ihrem Diplom anfangen. Als ich Jahre später mein erstes Buch veröffentlicht und entschieden hatte, Manhattan endgültig und auf Nimmerwiedersehen zu verlassen, würde mich Louisas Vater darum bitten, bei meinem Vermieter ein Wort für seine Tochter als Nachmieterin einzulegen. Dies tat ich dann auch, und sie sollte dann auch noch lange, während sie ihrer Tätigkeit in der Agentur nachging, tatsächlich dort wohnen. Die Art und Weise, wie diese Menschen, mit denen ich eigentlich eine Identität teilen sollte, sich so sehr um ihr Eigenes sorgten, wie man das auch in meiner Gemeinde früher getan hatte, entging mir nicht; es schmerzte, dass sie sogar bereit wären, von so jemandem wie mir zu profitieren, obwohl ich so viel weniger hatte als sie, obwohl sie mich nie für würdig befunden hatten, selbst Profiteurin ihres Netzwerkes zu sein. Ich war für sie nur ein Maskottchen, eine Geschichte für ihre Dinnerpartys, so schien es mir jedenfalls; später erfuhr ich, dass sie infolge meines unerwarteten Auftritts in der Öffentlichkeit sich sogar dazu entschieden hatten, an eine Organisation zu spenden, die solche Menschen wie mich zu unterstützen behauptete: Meine plötzliche Bekanntheit hatte die Sache für sie auf einmal sehr relevant gemacht. Ich schluckte, wie ich damals alles schluckte; ich war in dieser mir neuen Gesellschaft ein Mensch ohne Berechtigungen, und ich tat alles, um Gefallen zu verdienen. Aber der Kontakt zwischen mir und Louisa hielt nicht. Ich war weg aus New York, wo alles, was zählte, ablief, und daher nicht mehr interessant für sie. Nur ihre Eltern sah ich gelegentlich noch, weil ich mir meinen neuen Wohnort in der Nähe von ihrem Sommerhaus ausgesucht hatte, wo sie immer mehr Zeit verbrachten, nachdem sie in Frührente gegangen waren.

Wahrscheinlich verband mich diese Ambivalenz bezüglich meines Jüdischseins damals mit dieser Familie – schließlich wollte ich nicht nur der Stadt, sondern auch dem Thema der ethnischen und kulturellen Identität selbst entkommen. Ich bezog ein Haus am »Seedorf See« – da, wo Louisa jeden Sommer ihrer Kindheit verbracht hatte; es war der See, woraus sie so viele Erinnerungen für ihre gezierten Kurzgeschichten schöpfte. Doch obwohl sie sich immer große Mühe gegeben hatte und es verstand, mit einer fein abgestimmten Sprache starke, sinnliche Bilder heraufzubeschwören, suggerierten diese Geschichten nie etwas Tieferes als das sonnenbeschienene Seebett, zu dem sie immer wieder hinuntergetaucht war, Tag für Tag, Sommer für Sommer.

Vielleicht war es genau diese Oberflächlichkeit, wonach ich mich damals gesehnt hatte. Einmal hatte Louisa mich für ein Wochenende in dieses Dorf mit seiner niedlichen, penibelst gepflegten Einkaufsstraße und seinen selbstbewussten Landhäusern auf den großen, schmucken Gütern und Anwesen eingeladen und mir alles und jeden gezeigt, und ich hatte damals schnell begriffen: sollte ich hier tatsächlich ein paar Juden begegnen, wären sie so angepasst, dass ich sie nicht erkennen würde. Und so versuchte ich unbewusst, in die Fußstapfen all jener amerikanischen Juden zu treten, die das Schtetl so weit wie möglich hinter sich lassen wollten. Ich veranstaltete Grillpartys am vierten Juli auf meinem grünen Rasen und meldete meinen Sohn zu Tennis-, Lacrosse- und Schikursen an, und eine Weile lang sah es so aus, als könnte es ewig so weitergehen, als würde die Vergangenheit sich immer mehr von mir lösen, oder ich mich von ihr – als würde nur die Tür bleiben müssen, woran der Spuk Hitlers jederzeit anklopfen könnte.

2

In Jerusalem ist es schon so heiß wie im Berliner Sommer. Unser Hotel liegt gerade noch in Ost-Jerusalem, kunstvoll versteckt hinter einer Hauptader des Stadtverkehrs namens Sderot Haim Bar Lev, auch als Highway 1 bekannt. Es überrascht mich, dass auf einer Seite dieser Straße die arabische Bevölkerung leben soll, während die ultra-orthodoxen Gemeinden sich direkt auf der anderen Seite befinden. Diese Nähe widerspricht meinen Erwartungen. Es trennt diese beiden vermeintlich verfeindeten Welten voneinander nur eine gewöhnliche Straße, ein paar Schritte, ein Ballwurf. Wie soll das funktionieren, in einer Stadt, die so spannungsgeladen ist, dass sie sich regelmäßig in Gewaltausbrüche entlädt wie das Grollen eines reizbaren Vulkans – wie sollen all diese unversöhnlichen Stämme einen Alltag bewältigen, in dem sie auf Schritt und Tritt einander anrempeln müssen?

Ich wollte natürlich nicht mitten im frommen Viertel wohnen, wollte auch nicht gezwungen werden, die Regeln des Schabbats und des koscheren Essens einzuhalten, wie es selbst in den teuersten und modernsten Hotels im touristischen Zentrum Jerusalems üblich ist; also hatte ich mich für dieses kleine, aber geschichtsträchtige Hotel entschieden: siebzehn Zimmer um einen begrünten Hof herum, aus Altersgründen etwas angeschlagen und hellhörig, aber gerade deswegen unbestreitbar charmant. So nah an der jüdischen Welt und zugleich doch sehr weit von ihr weg. Dies leite ich von der Empörung unseres langbärtigen Taxifahrers ab, der immer wieder nachfragt, wieso ich, offensichtlich Jüdin, »bei den Arabern« unterkommen will. Dabei sind die »Juden«, mit denen ich aufgewachsen bin, nur einen Katzensprung entfernt, wie ich erwidere. Aber für den Fahrer bin ich gänzlich abgestiegen, er schüttelt nur seinen Kopf in einer Geste des Missfallens, und bei der Bezahlung lässt er sich ein ordentliches Trinkgeld bescheren, indem er so lange nach Rückgeld sucht, bis wir die Sache aufgeben.

Dabei bin ich nicht einmal wie David, der mir nun stolz wieder zurückschreibt, dass er sich bei seinem einzigen Besuch in Jerusalem geweigert habe, den Osten der Stadt auch nur ein einziges Mal zu verlassen, dass er sich nur bei arabischen Gastgebern habe bewirten lassen, nur in den arabischen Läden eingekauft habe (und wie es wohl überall in Jerusalem der Fall ist, sei es im Osten oder im Westen, viel zu viel für alles bezahlt habe). Ich bin nicht von dieser Art, die alles aus bewusstem Trotz macht, um ein Zeichen zu setzen. Ich habe ohnehin selten Gedanken übrig für das, was man heute Virtue signalling nennt, d. h. bei jeder Gelegenheit seine politische Überzeugungen hinauszuposaunen. Ich bin nicht »bei den Arabern«, weil ich es so will; viel eher bin ich da gelandet, weil mir die Alternative zu gefährlich erscheint. Ich will nicht von »unseren« Fanatikern auf der anderen Straßenseite erkannt werden, die mir persönlich bedrohlicher vorkommen als jeder islamistische Eiferer. Vielleicht erscheinen uns die Fanatiker, die wir gut kennen, als natürlichere Bedrohung im Vergleich zu denen, die wir nicht kennen, oder vielleicht erscheinen wir ihnen gerade wegen dieser Vertrautheit eher als Zielscheibe. Ich kann es nicht genau erklären, warum ich mich auf dieser Seite der großen Straße wohler fühle, aber es ist nun mal so.