KARLA E-Book

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

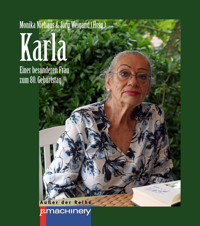

Karla Weigand, geboren am 25. April 1944 in München, ist eine Autorin, die sich auf vielen literarischen Feldern tummelt und wohlfühlt: Angeregt durch ihren Mann Jörg, begann sie um die Jahrtausendwende mit kurzen Erzählungen, denen innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Kurzromane folgten; ab 2006 veröffentlichte die gelernte Historikerin auch große historische Romane, die – sorgfältig recherchiert zu Papier gebracht – für Aufsehen sorgten. Gleich ihr erster historischer Roman »Die Kammerzofe«, (2006) im Frankreich der Revolution angesiedelt, wurde ein großer internationaler Erfolg. Es folgten akribisch dokumentierte Romane wie »Die Hexengräfin« (2007) oder die Trilogie um die »Friesenhexe« (2012 bis 2023), angesiedelt während der Walfängerzeit auf der Insel Föhr und in den Weiten des Atlantischen Ozeans. All diesen historischen Romanen ist eigen, dass die Autorin die Verwendung fantastischer Elemente konsequent durchzieht. Mit »Der Pontifex« (2021) lieferte Karla Weigand ein gelungenes Beispiel religiöser Science-Fiction, in dem sie auch Elemente historischer deutscher Kolonialpolitik meisterhaft einbaut. Mit »Kommissar Lavalle und der Seinemörder« begann sie 2022 eine Serie historischer Kriminalromane, die bis in kleinste Details kriminalpolizeiliche Arbeit im Paris der Revolution nachzeichnet. Neben diesen Romanen vergaß Karla Weigand nie die kurze Prosaform: Es entstanden weit über einhundert Erzählungen und Kurzgeschichten, vorwiegend fantastischer Natur, gesammelt in vier Sammlungen, zuletzt »Die böse Frau« (2024). Kollegen und Freunde feiern eine Erfolgsautorin zu ihrem 80. Geburtstag. Das Titelfoto wurde von Frank G. Gerigk geschossen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Monika Niehaus & Jörg Weigand (Hrsg.)

KARLA

Einer besonderen Frau zum 80. Geburtstag

Außer der Reihe 91

Monika Niehaus & Jörg Weigand (Hrsg.)

KARLA

Einer besonderen Frau zum 80. Geburtstag

Außer der Reihe 91

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar.

©dieser Ausgabe: 25. April 2024

p.machinery Michael Haitel

Titelfoto: Frank G. Gerigk

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda

Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda & Bookwire GmbH, Frankfurt (Main)

Verlag: p.machinery Michael Haitel

Norderweg 31, 25887 Winnert

www.pmachinery.de

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 372 7

ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 735 0

Monika Niehaus & Jörg Weigand (Hrsg.)

KARLA

Einer besonderen Frau zum 80. Geburtstag

Monika Niehaus, Karla Weigand: Später, aber umso schwungvollerer Start einer literarische Karriere

Jörg Weigand, Hinaufgeschrieben. Die Karriere der Autorin Karla Weigand

Karla Weigand, Bibliografie

Friedhelm Schneidewind, Historie, Recherche und Fantasie

Kai Riedemann, Die Revolution findet nicht statt

Susanne Päch, Liebe Karla Weigand

Herbert W. Franke, Teuflisches

Frank G. Gerigk, Der Elefant

Ansgar Schwarzkopf, Große Pause

Rainer Schorm, Zeit der Zirben … oder: Das Tagebuch des Joseph Koller

Jürgen vom Scheidt, Es lebe der Frauenfußball

Jörg Weigand, Martin Schleich. Ein Vorfahr von Karla Weigand

Manfred Weigand, Karla zum Geburtstag

Katja Göddemeyer, Aufwartung

Armin Weigand, Die silberne Madonna. Karla zum 80. Geburtstag

Jan Osterloh, KI? Nee Pi

Monika Niehaus, Der Champagner-Mord

Tim Piepenburg, Der erste Kontakt?

Karla Weigand, Tatsachenbeschreibung oder Fiktion?

Hans-Dieter Furrer, Der präzise Scharfrichter. Legende einer verzögerten Hinrichtung im Zürcher Oberland

Thomas Le Blanc, Die Apothekerin. Ein Romananfang

Marianne Labisch, Im Schatten der Hochburg

Iny Klocke & ELmar Wohlrath, Glückwünsche

Gisbert Haefs, Schrödingers Wisent

Kai Focke, Herzstillstand

Gerald Bosch, Die Verkostung

Rüdiger Schäfer, Wachablösung

Karl Jürgen Roth, Auf den Spuren unserer Geschichte: Karla Weigand

Wolfgang Pippke, Simplicius

Cornelia Morper, Das Waschen des Elefanten »Sao xiang«

Hans-Jürgen Kugler, Die perfekte Frau

Jacqueline Montemurri, Die Hexe vom Eichenhain

Astrid Ann Jabusch, Wo bleibt denn deine Geschichte?

Alexander Röder, Zweierlei Farben, zweierlei Kunst

Andreas Schäfer, Karla Weigand

Bernd Schuh, Der Reigen der Liebe

Friedhelm Schneidewind, Musikalisches Konzil

Udo Weinbörner, Beschreibung eines Dorfes

Monika Niehaus, Der Nachtfalter

Maike Braun, Der Kaffeehaussitzer

Marianne Labisch: Eine außergewöhnliche Frau

Udo Weinbörner, Mit Schleife

Anja Stürzer, Nächtliche Begegnung

Gustav & Roswitha Gaisbauer, Karla Weigand 80

Werner Zillig, Bonnie

Ellen Norten, 2070: Onkel Theo kommt zu Besuch

Gerald Bosch, Cucás Volk

Paul Felber, Feuertanz

Helmut Ehls, Die Spinne an der Zimmerdecke

Sabine Frambach, Kippkappkögel

Herbert Kalbitz, Karla zum Achtzigsten: Best of 1944

Barbara Büchner, Die Mittagsfrau

Monika Niehaus

Karla Weigand

Später, aber umso schwungvollerer Start einer literarischen Karriere

Ich erinnere mich noch genau, wie wir einander im Jahr 2000 kennengelernt haben – Karla und Jörg, der damals noch nicht ihr Mann war, hatten auf dem Rückweg von ihrer geliebten Insel Föhr bei meinem Mann Jan und mir in Düsseldorf für ein paar Tage Station gemacht. Jörg und ich kannten uns bislang nur telefonisch; nachdem er die Verleihung des Sheckley-Preises 1984 an mich tatkräftig als Juror unterstützt und ich anschließend an mehreren seiner Anthologien teilgenommen hatte, war dies das erste persönliche Treffen. Aber natürlich kannte ich bzw. kannten wir Jörg bereits als Mitglied der Redaktionscrew des Bonner Studios des ZDF.

Karla (damals noch Reichle) war hingegen ein völlig neues Gesicht, und mir fiel auf, wie gut sie aussah und wie schick sie gekleidet war. Mode interessiert mich wenig, aber ich verstehe etwas von Farben und Farbkombinationen (meine Mutter ist schließlich Malerin) – sie hatte offensichtlich Stil und Geschmack, das merkte man sofort. Und unsere damalige Katze, ein ziemliches Biest, ließ sich von ihr kraulen – feliden Charaktertest bestanden. Wie immer bei solchen ersten Treffen beschnuppert man sich erst einmal vorsichtig, aber schon bald war klar, dass es »passte« zwischen uns. Es wurde zusammen gekocht und geredet, viel natürlich übers Schreiben. Damals bekam Karla bei diesem Thema einen so sehnsüchtigen Blick … selbst Autorin zu werden, Geschichten zu schreiben, Bücher zu veröffentlichen, das schien ihr in ihrem Alter – sie war damals Mitte fünfzig – ein unerfüllbarer Traum.

Ihr Mann Jörg (die beiden haben 2001 geheiratet) – er hat wirklich überallhin Verbindungen! – ermöglichte ihr, zunächst in Frauenzeitschriften kurze Storys zu veröffentlichen, um sich an das Metier heranzutasten, und sie stürzte sich voller Energie in das neue Abenteuer. Heute, fast ein Vierteljahrhundert nach unserer ersten Begegnung, kann Karla Weigand auf ein beeindruckendes Œuvre zurückblicken: Kurz- und Kürzestgeschichten, Heft- und Taschenromane sowie mehr als ein Dutzend umfangreiche historische Romane – ihre Produktivität ist wirklich atemberaubend.

Der erste große historische Roman war »Die Kammerzofe«, und er wurde sofort ein Erfolg, sogar ins Russische übersetzt. Neben diesem Erstling besonders in Erinnerung geblieben ist mir auch »Im Dienste der Königin«, weil da das in Frauenromanen so häufige Klischee »die Heldin hat nur positive Seiten« aufgebrochen wurde. Und hier zeigt sich wie auch in der »Kammerzofe« ganz klar Karlas frankofone Ader, die schon in einigen ihrer Heftromane anklingt. Was ihre Heftromane darüber hinaus auszeichnet, ist ihr Lokalkolorit: Karla hat zusammen mit ihrem Mann (mit dem sie später auch gemeinsam geschrieben hat) viele der Schauplätze besucht, die sie in ihren Erzählungen beschreibt; das war neu für diese Hefte mit ihren oft schaurig-schönen Titelbildern und verlieh ihnen ein ungewohntes Maß an Atmosphäre.

Während es in Karlas frühen Romanen meist um die Schicksale interessanter Frauenpersönlichkeiten ging, kamen in neuerer Zeit ein SF-Roman mit einem schwarzen Papst und ein historischer Kriminalroman mit einer männlichen Hauptperson hinzu – die Palette wurde und wird ständig breiter. Und ganz gleich, ob ein großes oder ein kleines Werk, alles ebenso liebevoll wie penibel recherchiert – Karla Weigand hat in jungen Jahren fürs Lehramt ja nicht nur Pädagogik, sondern auch Geschichte studiert. Mit ihrem Blick für geschichtliche Zusammenhänge wäre sie sicherlich auch eine gute Historikerin geworden.

Ich habe ihre umfangreichen Romane mit Vergnügen gelesen und einiges an Geschichte dazugelernt. Dennoch bin und bleibe ich Kurzgeschichten-Fan und werde auch da bei ihr fündig, zum Beispiel in »Elisabeths letzte Reise«. Zentralthema dieser im Schillinger Verlag erschienenen Geschichtensammlung ist der Tod, doch es ist keineswegs ein trauriges oder gar morbides Buch, sondern eine bunte Mischung aus Kriminalstorys, Horror, Fantastik, Märchenhaftem und Nachdenklichem – die Titelstory, in die eigenes Erleben eingeflossen ist, gehört meines Erachtens zu den besten Erzählungen der Autorin und ist daher in diesem Band noch einmal abgedruckt.

Dass Karla ein würdiges und überaus produktives Mitglied der literarischen Gruppe »Phantastischer Oberrhein« ist, zeigt nicht nur ihr zweiter Sammelband »Dämonenjagd in Freiburg«, sondern auch ihre inzwischen mehr als zehnjährige Mitarbeit bei den Veröffentlichungen der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, den Phantastischen Miniaturen, kurz »Minis« genannt. Ihr dritter Kurzgeschichtenband, »Der Elefant des Kaisers«, eine Sammlung fantastischer Tiergeschichten, hat es mir besonders angetan, nicht zuletzt deshalb, weil Karlas hübsche Titelstory erstmals in dem Mini-Band »Im Garten des Hieronymus« veröffentlicht wurde, bei dem ich Mitherausgeberin war.

Apropos Elefanten: Da die weigandschen Zwischenstopps zwischen Staufen und Föhr in Düsseldorf zu einer schönen Tradition wurden – und wir die Weigands auch das eine oder andere Mal besucht haben –, haben wir uns rasch besser kennengelernt, und bald stellte sich heraus, dass Karla ebenso wie Jörg eine große Tierfreundin ist. Sie eroberte nicht nur die Zuneigung unserer wechselnden und nicht immer besonders schmusigen Haustiger (naja, etwas Bestechung war da vermutlich auch im Spiel), sondern freute sich auch an der bunten Vogel- und Insektenvielfalt im Garten. Aber vor allem gilt Karlas Liebe den großen grauen Riesen, von denen sie eine beachtliche Sammlung im Miniaturformat besitzt, wie wir uns bei den Weigands zu Hause in Staufen überzeugen konnten. (Diese Liebe ist in Fachkreisen nicht unbemerkt geblieben – siehe Frank Gerigks Story »Der Elefant«.)

Da Jan und ich Biologen sind und Jan zudem Zoopädagoge in Krefeld war, wurden Zoobesuche ein fester Bestandteil des weigandschen Besuchsprogramms in Düsseldorf. Duisburg, Köln, Dortmund und vor allem Wuppertal mit seiner herrlichen Elefantenanlage waren Highlights, aber auch unser »Hauszoo« Krefeld hat viel zu bieten (oft sind es kleine Ereignisse, die von solchen Besuchen im Gedächtnis bleiben, so die gemeinsame Rettung eines frei laufenden Streifenhörnchens vor der Krefelder Savannenanlage, das mit dem Kopf in einer Plastikhülse festsaß). Und auch die Kunst kommt in Krefeld nicht zu kurz: Jeden Sommer stellen dort Shona-Künstler aus Simbabwe ihre Skulpturen aus, hauptsächlich Tiermotive – nun zieren steinerne Krötenzwillinge Karlas und meinen Arbeitsplatz.

Und ein Highlight waren auch immer unsere Besuche auf dem Wochenmarkt in der Düsseldorfer Altstadt – nicht gerade billig, aber eine Riesenauswahl und beste Qualität. Ich erinnere mich da an einen Wachtelschmaus – Karla hat die Vögel akribisch geputzt, Jörg sie gefüllt und zubereitet – einfach köstlich. Unvergesslich ist mir auch eine traumhafte Paella geblieben, die wir eines Abends spontan zubereitet haben – zufälligerweise war alles im Haus. All diese kulinarischen Köstlichkeiten wurden mit viel Freude gemeinsam verzehrt – so etwas bindet!

Einmal hat Karla einen Geburtstag bei uns und mit uns gefeiert – ich glaube, es war sogar ein runder, der siebzigste. Und natürlich musste gebührend darauf angestoßen werden, mit Champagner. (Wie schon Oscar Wilde so richtig sagte: Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.) Da ist es nur folgerichtig, dass ich in Erinnerung an dieses Ereignis und in Würdigung von Inspektor Lavalle zu Karlas Ehren einen Champagnermord serviere. À ta santé! Auch heute noch trinken Karla und ich gern ein Glas Wein zusammen, und darauf freue ich mich auch beim nächsten Wiedersehen.

Aber wir haben natürlich nicht nur gut gegessen und getrunken, sondern auch viel gelacht, diskutiert und über Gott und die Welt gestritten. Karlas Sprachwitz, ihre oft unorthodoxen Ansichten und vor allem ihr Humor haben uns oft davor bewahrt, die Dinge allzu ernst zu nehmen oder uns allzu sehr in ein Thema zu verbeißen. Karla kann wirklich herrlich und aus vollstem Herzen (man könnte fast sagen, ein wenig dreckig) lachen – auch über sich selbst, und das ist wahrlich selten!

Inzwischen ist Karla Weigand auch als Herausgeberin tätig – zusammen mit dem Grafiker Rainer Schorm hat sie den Jubiläumsband »In 80 Jahren um die Welt« für ihren Mann Jörg editiert, und da sie schon einmal dabei war, zusammen mit Rainer und ihrem Mann gleich auch noch »Die Autorin am Rande des Universums« zu meinem 70. Geburtstag, über den ich mich ungemein gefreut habe. Und ich habe den Weigands nicht nur dafür zu danken, sondern auch für den Kontakt zum Schillinger-Verlag, in dem beide publiziert haben und wo dank ihrer Vermittlung auch mein Kinderbuch »Mangrovia« erschienen ist.

Monika Niehaus, Mai 2023

Karla Weigand, einmal in Fahrt, ist einfach nicht zu bremsen, und das führt uns zu einer interessanten Frage: Wohin soll das noch alles führen? Wir alle haben manchmal das Gefühl, dass uns die Zeit davonrennt bei all den Ideen, die wir noch umsetzen wollen, denn Schreiben macht wirklich Spaß! Ich bin sicher, dass Karla ihr Hauptfeld, den historischen Roman, weiter beackern wird, aber was geht ihr sonst noch durch den Kopf? Sehr gut könnte ich mir bei ihrer Lust an der Recherche und Detailgenauigkeit eine Biografie einer spannenden, bislang unentdeckten historischen Persönlichkeit vorstellen. Oder eine Autobiografie: Karla Weigand hat wahrlich viel erlebt und aller Herren Länder bereist – genug zu erzählen hätte sie sicherlich! Weitere Krimis, nachdem sie einmal Blut geleckt hat? Vielleicht ein Kinderbuch? Oder ein tierisches Szenario mit ihren geliebten Elefanten in der Hauptrolle? Ich bin jedenfalls sehr gespannt!

Liebe Karla, zu Deinem 80. Geburtstag feiern wir dich als eine Schriftstellerin von inspirierender Kreativität, Schaffenskraft und Energie. Du hast damals, bei unserem ersten Treffen, davon geträumt, Schriftstellerin zu werden. Du bist es geworden, und das mit Stil und Bravour! Was du in wenigen Jahrzehnten an Unterhaltsamem und Berührendem geschafft hast, ist wirklich bewundernswert und zeigt, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen.

Heute bist du meine geschätzte Kollegin. Aber für mich bist du darüber hinaus noch etwas viel Wertvolleres: meine Freundin.

Und dafür danke ich dir.

Monika

Kai Riedemann, Juli 2023

Jörg Weigand

Hinaufgeschrieben

Die Karriere der Autorin Karla Weigand

Jener Tag im Jahr 2005 bleibt unvergesslich: Der Anruf galt Karla, doch die war beim Friseur. Am Telefon meldete sich Frau Castell von der Münchner Literarischen Agentur Kolff. Sie hatte Karla seit dem Eingang des ersten Manuskripts eines historischen Romans mit dem Titel »Die Kammerzofe«, spielend in der Zeit der Französischen Revolution, betreut und war letztlich verantwortlich für die Weitergabe an den Wilhelm Heyne Verlag; sie hatte aber vorsorglich gewarnt, es könne Monaten oder gar noch länger dauern, ehe das Verlagslektorat sich meldete – positiv oder negativ, das sei schwer vorher zu bewerten. Aber sie sei zuversichtlich.

Das war drei Wochen her. Nun war die Agenturlektorin am Telefon: »Heyne nimmt den Roman und fragt nach weiteren Manuskripten.« Das war der Durchbruch.

Aber beginnen wir mit dem 25. April 1944, als alles begann – als Karla Maria Wolff ausgerechnet an jenem Tag das Licht der Welt erblickte, als die bayerische Hauptstadt von britischen Bombern bei einer der zahlreichen Attacken angegriffen wurde. Es gab Komplikationen, das Neugeborene drohte zu ersticken – ein mutiger Notarzt rettete das kleine Mädchen durch einen Luftröhrenschnitt. Die Prognose des Überlebens stand auf »schlecht«, aber das »Krischperl« kam durch und wurde später Lehrerin in Bayern.

Als wir uns Ende 1996 kennenlernten, wusste ich nicht, dass Karla bereits eine – wenn auch geringe – Erfahrung mit Schreiben und dem Risiko, abgewiesen zu werden, hatte sammeln müssen. Zum einen hatte sie – der genaue Zeitpunkt ist ihr nicht mehr erinnerlich – am Wettbewerb einer Rundfunk- und TV-Zeitschrift teilgenommen und dafür den 1. Preis zugesprochen bekommen, was überaus gut dotiert war, zum anderen hatte sie auf die Aufforderung ihrer Heimatstadt München reagiert, Erinnerungen aus der ersten Nachkriegszeit einzureichen. Dass dieser Text, weil er ehrlich, zu kritisch mit dem Benehmen der amerikanischen Besatzer umging, von der Münchner Pressestelle abgelehnt wurde, bewirkte, dass die Autorin ihre Bemühungen um eine Veröffentlichung einstellte. Das war 1995.

Eineinhalb Jahre später lernten wir uns kennen.

Rasch erkannte ich, welche erzählerischen Fähigkeiten in dieser Frau steckten, doch zunächst widerstand sie allen meinen Bemühungen, sich noch einmal ans Schreiben zu machen. Da kam mir ein Buchprojekt zu Hilfe, das ich seit Mitte 1999 vorbereitete: eine Science-Fiction-Anthologie für den MUT-Verlag, die dann mit dem Titel »Wagnis 21« erschien.

Einige Monate nach Auftragserteilung durch den Verleger Bernhard C. Wintzek waren Karla und ich zusammengezogen. Da ich meine Autorentätigkeit wie immer weiterführte, kam es zwangsläufig zu Gesprächen darüber. Das bot die geeignete Möglichkeit:

Nur »zum Spaß« besprachen wir eine SF-Idee. Karla war mit Eifer dabei, meinte aber dann, schreiben könne sie das nicht. Ich hatte, ohne ihr Wissen, ausführliche Notizen gemacht. Die fertige Geschichte erschien dann in »Wagnis 21«, auch kommerziell ein erfolgreicher Hardcoverband in einer Zeit, in der Anthologien sich angeblich nicht verkauften. Letztendlich zu Papier gebracht hatte ich die Geschichte, aber ihr Namen stand darüber.

Jörg und Karla

Es bedurfte noch einiger Vorstöße, bis Karla sich erneut ans selbstständige Schreiben machte. Zunächst in der kurzen Form. Da ich Verbindung zum Martin Kelter Verlag hatte, kamen die ersten Kurzgeschichten in Frauenmagazinen wie »Romanstunde«, »Meine Wahrheit« und ähnliche Zeitschriften, bei Pabel-Moewig druckten »Romanwoche« oder »Mein Leben« ihre kurzen Texte. Karla entdeckte auch die fantastischen Themen für sich und schrieb unter anderem für »Meine Gänsehaut«, ein kurzlebiges Magazin aus dem Bovary-Verlag

Fast parallel dazu versuchte sich Karla an einem Heftroman und hatte damit auf Anhieb im Kelter-Verlag Erfolg; vornehmlich erschienen diese Kurzromane in den Reihen »Bergbauern« und »Heimatglocken« unter dem Pseudonym »Veronika Matthis«.

Da die Autorin zunehmend Lust am Schreiben fand und noch Kapazitäten frei hatte, kam von mir die Anregung, sich auch auf dem Gebiet des Gruselromans, Gothik genannt, zu versuchen. Auch auf diesem Gebiet war Karla als »Carola Blackwood« überaus erfolgreich. Auf diesem Themensektor siedelte sie die Handlung ihrer Romane in Weltgegenden an, die sie bzw. wir beide zusammen bereist hatten. Ab und an konnte ich ihr dabei als Ideengeber helfen, bis es schließlich zu einer sehr erquicklichen Zusammenarbeit unter dem gemeinsamen Pseudonym »Celine Noiret« kam.

Aber der studierten Historikerin Karla war das nicht genug; sie strebte nach mehr, versuchte sich auf dem Gebiet des historischen Romans. Das erste Manuskript hatte zunächst weit über eintausend Seiten, war also viel zu lang. Ein Besuch des Ehepaars Iny und Elmar, das unter dem gemeinsamen Decknamen »Iny Lorentz« überaus erfolgreich war und das mithilfe einer Agentur, gab den entscheidenden Hinweis. Nach einem wahren »Kürzungsmarathon« gab sich die in der Agentur zuständige Lektorin mit der arg geschrumpften Fassung zufrieden. Und: siehe oben!

»Die Kammerzofe« erschien 2006 und war auf Anhieb ein Erfolg. Im Heyne-Verlag erschienen mehrere Auflagen sowie eine Sonderedition, außerdem eine Hardcover-Ausgabe bei Weltbild. Auch das Ausland zeigte Interesse, so kam innerhalb kurzer Zeit eine russische Übersetzung heraus.

Ein Jahr später bereits folgte der nächste Roman: »Die Hexengräfin«, angesiedelt in der badischen Ortenau. Die darin genannten Details entstammen dem Tagebuch eines Offenburger Bürgermeisters aus der Zeit der Hexenverfolgung, in dem jener Gemeindevorsteher akribisch jede Einzelheit über Name, Geschlecht, vorgeworfene Verfehlungen sowie Bestrafungen und Züchtigungen niedergeschrieben hatte. Das Büchlein war ein für wenig Geld erstandener Trödelmarktfund, der – wie sich erst später herausstellte – von historisch interessierten Sammlern meist vergeblich gesucht wird, da die Auflage offensichtlich sehr gering war. Die auf Schloss Ortenberg gehaltene Lesung war ein großer Erfolg, unterstützt vom Heimatverein, spielte sich dort doch ein Hauptteil der geschilderten Ereignisse ab.

Auf dieses Buch folgten ab 2008 bei Heyne im Jahresrhythmus Roman auf Roman, von »Die Heilerin des Kaisers« bis »Das Erbe der Apothekerin«, alles historisch akribisch recherchiert.

Das Jahr 2012 markiert ein besonderes Datum. »Die Friesenhexe« erblickt das Licht der Welt. Dieses Geburtsdatum verlangt nach einigen Erklärungen. Dieser Roman spielt in der Welt der Walfänger und der zur damaligen Zeit hochgerühmten Walfangkapitäne der nordfriesischen Insel Föhr.

Dass Karla diese nordfriesische Insel kennen und lieben lernte, hängt mit mir zusammen. Ich machte 1976 Bekanntschaft mit der Nordsee, auf Föhr wohnte Dietmar Kuegler, der Verantwortliche für eine Western-Heftromanserie, den ich zum Thema Jugendmedienschutz vor die Kamera holen musste.

Aus dem ersten Besuch, dem zwei Jahre später ein Reha-Aufenthalt in Utersum, am anderen Ende der Insel, folgte, wurden regelmäßige Reisen dorthin. Und als ich Karla 1996 kennenlernte, war Föhr für mich meine Lieblingsinsel geworden, die ich mindestens einmal im Jahr besuchte. Zu meiner positiven Überraschung fand sich bei Karla ebenso viel Begeisterung. Und nach dem »Erbe der Apothekerin« folgte sie meiner Anregung und beschäftigte sich intensiv mit Föhr, mit seinen Bewohnern und mit dem Walfang.

»Die Friesenhexe« kam bei den Föhrer »Eingeborenen« wie auch bei den Touristen enorm gut an; zwei weitere Bände dazu sind bis heute erschienen, der letzte in 2023 mit dem Titel »Die Friesenhexe in der Neuen Welt«. Ich vermute, dass zumindest ein weiterer in den nächsten Jahren folgen wird.

Inzwischen sind insgesamt elf historische Romane erschienen, doch das war und ist Karla nicht genug. Mit »Der Pontifex« wagte sie sich 2021 an eine religiöse Science-Fiction, in der – typisch für die Autorin – natürlich auch Historisches eine Rolle spielt, nämlich die unrühmliche deutsche Kolonialgeschichte. Immer auf der Suche nach Neuem, ersann Karla dann den »Kommissar Lavalle«, der 2022 das Licht der sorgfältig recherchierten historischen Kriminalromane erblickte. Weitere werden folgen.

Man sollte meinen, damit sei es genug der Autorentätigkeit, doch Karla findet immer noch und immer wieder Zeit für die kurze Erzählform. So ist sie regelmäßige Beiträgerin der von Thomas Le Blanc (Phantastische Bibliothek Wetzlar) herausgegebenen »Phantastischen Miniaturen«. Und sie kann drei Geschichtensammlungen vorweisen, die alle im Freiburger Schillinger-Verlag erschienen sind (etwa: »Elisabeths letzte Reise« bzw. »Dämonenjagd in Freiburg«).

Karla hat erst im fortgeschrittenen Alter mit dem intensiven Schreiben begonnen; sie hat sich in der Literaturwelt buchstäblich hinaufgeschrieben. Ihre »Ausbeute« kann sich sehen lassen und mag so machen Berufsautor neidvoll erblassen lassen. Ihre Fantasie scheint uferlos, ihre Einfälle unerschöpflich zu sein. Ich wünsche ihr (und mir) von Herzen, dass dies noch lange Jahre so weitergeht. Sie hat nicht nur für ihre Leserinnen und Leser, sondern auch für sich selbst eine neue Welt geschaffen, die Welt der »Karla-Weigand-Literatur«.

Karla Weigands Bibliografie

Romane – Hardcover und Taschenbücher

DIE KAMMERZOFE. Historischer Roman (2006)

Heyne Tb 47031, München 2006: Wilhelm Heyne Verlag

Augsburg 2007: Weltbild Verlag

Sonderausgabe Heyne Tb 72155, München 2007: Wilhelm Heyne Verlag

DIE HEXENGRÄFIN. Historischer Roman (2007)

Heyne Tb 47079, München 2007: Wilhelm Heyne Verlag

DIE HEILERIN DES KAISERS. Historischer Roman (2008)

Heyne Tb 40554, München 2008: Wilhelm Heyne Verlag

Rheda-Wiedenbrück: Bertelsmann Buchclub RM Buch- und Medienvertrieb

IM DIENSTE DER KÖNIGIN. Historischer Roman (2009)

Heyne Tb 47093, München 2009: Wilhelm Heyne Verlag

DIE HEXENADVOKATIN. Historischer Roman (2010)

Heyne Tb 47104, München 2010: Wilhelm Heyne Verlag

DAS ERBE DER APOTHEKERIN. Historischer Roman (2011)

Weltbild Premiere, Augsburg 2011: Weltbild

Heyne Tb 49846, München 2011: Wilhelm Heyne Verlag

DIE FRIESENHEXE. Historischer Roman (2012)

Heyne Tb 47113, München 2012: Wilhelm Heyne Verlag

DIE FRIESENHEXE UND IHR VERMÄCHTNIS. Historischer Roman (2014)

Heyne Tb 47130, München 2014: Wilhelm Heyne Verlag

DIE MAGD DES HERZOGS. Historischer Roman (2016)

Rosenheim 2016: Rosenheimer Verlagshaus

Sonderausgabe: Stuttgart 2017: Verlag Das Beste

LORETTA. Eine Frau kämpft um ihr Recht. Historischer Roman (2019)

Edition Theophanus Töchter, Rhauderfehn 2019: Fehnland-Verlag

DER PONTIFEX. Eine Projektion (2021)

Hamburg 2021: Fehnland-Verlag

KOMMISSAR LAVALLE UND DER SEINEMÖRDER. Historischer Kriminalroman nach einem wahren Kriminalfall (2022)

Winnert 2022: p.machinery (HC und SC)

DIE FRIESENHEXE IN DER NEUEN WELT. Historischer Roman (2023)

Außer der Reihe Band 78, Winnert 2023: p.machinery

MATHILDE. Markgräfin von Tuszien, Herrin von Canossa, Geliebte dreier Päpste. Historischer Roman.

Außer der Reihe Band 87, Winnert 2023: p.machinery

Collections

ELISABETHS LETZTE REISE. Vierzehn phantastische Erzählungen. Mit einem Nachwort von Monika Niehaus.

Freiburg/Breisgau 2012: Schillinger Verlag

Enthält: Simon oder eine andere Art von Unsterblichkeit; Die Versuchung des alten Popen; Dorle will nicht aufstehen; Die böse Frau; Familiengeheimnis; Sturmflut; Die Rache der Biber; Gretchen; Fluch der bösen Tat; Heimkehr; Perpendikel des Todes; Darja; Der kleine Kavalier; Elisabeths letzte Reise. Nachwort

DÄMONENJAGD IN FREIBURG. Einundzwanzig phantastische Erzählungen.

Freiburg/Breisgau 2017: Schillinger Verlag

Enthält: »Wüstenfee« – eine Geschichte, die Scheherazade nicht erzählte; Cécile; Kein Pardon für üble Nachrede; Odysseus; Der Weg zur Glückseligkeit; »Madame Luna«; Tonka, Tonka!; Gehirnwäsche; Dämonenjagd in Freiburg; Sinnfindung; Die Katzenpfote; Zu Ehren Gottes; Nur wer die Sehnsucht kennt; Waidmannsheil; Mentuptahs Zweifel; Der Fluch der Strega; Kein Wunder in »St. Lambert«; Um den Wyker Glockenturm; Tasmanische Begegnung; Chico und der Blaufußtölpel; Die schwarze Dame

DER ELEFANT DES KAISERS. Phantastische Tiergeschichten.

Freiburg/Breisgau 2019: Schillinger Verlag

Enthält: Katzenglück; Die schwarze Feder; Die mit der Bärin spricht; Der Elefant des Kaisers; Chico und der Blaufußtölpel; Ein Fall von Mäusephobie; Esmeralda; Das Geisterpferd; Halali und Waidmannsheil!; Das Greenhorn; Feen-Geschenke; Unerwünschte Gäste; Das Mädchen und das Einhorn; Ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk; Mentuptahs Zweifel; Traubenkiller; Tasmanische Begegnung; Charly als Großwildjäger; Der Westernheld; Die Falle; Besucher aus der Urzeit; Alles auf Anfang; Ausweichquartier gesucht; Dämonenjagd; Teufelspakt; Ein ganz besonderer Friedensstifter; ES; Geschichte von den Steppentieren, den Ratten und dem Kaninchen; Undank ist der Welt Lohn

DIE BÖSE FRAU: Fantastische Kurzgeschichten (2024)

Winnert 2024: p.machinery.

Enthält: Davids Kosmos; Sinnfindung; Frauen vom Planeten Terra; Saint Brigand; Bei Mutter Thick; Schwierige Kommunikation; Der vierte Wunsch des Königs; Drachenbrut; Konrads Problem; Traubenkiller; Der Elefant des Kaisers; Verspieltes Glück; Cécile; Gute Nachbarschaft; Der Quantensprung; Das Geisterpferd; Lisa; Der Tupilak; Ein Engel für den Scheich; Höllischer Brandschutz; Der Leuteschinder; Die große Diva; Untergrundexistenz Schöner Wohnen; Auch Heilige sollten nichts vergessen; Irren ist tödlich; Nur wer die Sehnsucht kennt; Der Chip; Der Fremde auf der Parkbank; Der geniale Regisseur; Die Einseitigkeit des Thaddäus Eisele; Migration; Jungfer im Grün; Das Böse ist zurückgekehrt; Madame Luna; Zuflucht; Hochzeitsgeschenk der besonderen Art; Fragt doch Janos; Ein Missverständnis; Die böse Frau; Nächtlicher Spuk; Der unheimliche Mitbewohner; Freiheit, die ich meine; Kein Wunder in Saint-Lambert; Ein zweites Eden; Auch große Mädchen wollen spielen; Magnum Opus; Das Date; Vorsicht! Gnurk!; Verweile doch …; Begegnung im Park; Autsch!; Ein Erbe, das sich niemand wünscht; Der dreiundzwanzigste Apfelkern; Abschied; Isländische Weihnacht

Romanhefte

FIRMIN – EIN OPFER SEINER LEIDENSCHAFT? Heimatroman (2004) (als Veronika Matthis)

Bergbauern Band 8, Hamburg o. J. (2004): Martin Kelter Verlag

AUFREGUNG IN LANGENBACH. Heimatroman (2005) (als Veronika Matthis)

Bergbauern Band 19, Hamburg o. J. (2005): Martin Kelter Verlag

OPFER EINER INTRIGE. Heimatroman (als Veronika Matthis)

Bergbauern Band 28, Hamburg o. J. (2005): Martin Kelter Verlag

GEWITTER ÜBER DEM FINDEIS-HOF. Heimatroman (2005) (als Veronika Matthis)

Bergbauern Band 31, Hamburg o. J. (2005): Martin Kelter Verlag

HAB’ VERTRAUEN ZU MIR, MEIN SCHATZ. Heimatroman (2005) (als Veronika Matthis)

Heimatglocken Bergroman Band 28, Hamburg o. J. (2005): Martin Kelter Verlag

Heimatklänge Großband 144, Hamburg o. J. (2018): Martin Kelter Verlag

Heimatglocken Großband 252, Hamburg o. J. (2024): Blattwerk/Kelter

MORD IN DER ABTEI. Mystery (2005) (als Carola Blackwood)

Mitternacht Band 19, Hamburg o. J. (2005): Martin Kelter Verlag

Irrlicht Band 992, Hamburg o. J. (2011): Martin Kelter Verlag

Gaslicht Band 988, Hamburg o. J. (2018): Martin Kelter Verlag

GEFANGEN IN MONKSTONE CASTLE. Mystery (2005) (als Carola Blackwood)

Irrlicht Band 654, Hamburg o. J. (2005): Martin Kelter Verlag

Gaslicht Band 619, Hamburg o. J. (2021): Martin Kelter Verlag

FLUCH DER BERBERHEXE. Mystery (2005) (als Carola Blackwood)

Gaslicht Band 313, Hamburg o. J. (2005): Martin Kelter Verlag

DIE SILBERNE MADONNA. Mystery (2005) (als Carola Blackwood)

Gaslicht Band 331, Hamburg o. J. (2005): Martin Kelter Verlag

Irrlicht Band 999, Hamburg o. J. (2011): Martin Kelter Verlag

Gaslicht/Irrlicht Doppelband 1093, Hamburg o. J. (2021): Martin Kelter Verlag

RIVALIN AUS DER VERGANGENHEIT. Mystery (2006) (als Carola Blackwood)

Irrlicht Band 719, Hamburg o. J. (2006): Martin Kelter Verlag

Irrlicht Band 1123, Hamburg o. J. (2016): Martin Kelter Verlag

SPUK IN VENEDIG. Mystery (2006) (als Carola Blackwood)

Irrlicht Band 733, Hamburg o. J. (2006): Martin Kelter Verlag

SPUK IN DEN CEVENNEN. Mystery (2006) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Irrlicht Band 754, Hamburg o. J. (2006): Martin Kelter Verlag

Gaslicht Band 743, Hamburg o. J. (2013): Martin Kelter Verlag

DER BLUTGRAF VON FLORENZ. Mystery (2007) (als Carola Blackwood)

Irrlicht Taschenheft Band 10, Hamburg o. J. (2007): Martin Kelter Verlag

WENN GEISTER RACHE ÜBEN … Mystery (2007) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Irrlicht TH Band 17, Hamburg o. J. (2007): Martin Kelter Verlag

VON EIFERSUCHT VERFOLGT. Heimatroman (2007) (als Veronika Matthis)

Heimatglocken Bergroman Band 145, Hamburg o. J. (2007): Martin Kelter Verlag

Heimatklänge Großband 147, Hamburg o. J. (2019): Martin Kelter Verlag

TÖDLICHE GEFAHR. Mystery (2007) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Irrlicht TH Band 25, Hamburg o. J. (2007): Martin Kelter Verlag

WO DAS GRAUEN HERRSCHT … Mystery (2007) (als Carola Blackwood)

Irrlicht TH Band 31, Hamburg o. J. (2007): Martin Kelter Verlag

DAS SCHWARZE KLOSTER. Mystery (2008) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Gaslicht TH Band 58, Hamburg o. J. (2008): Martin Kelter Verlag

ROT WIE DER TOD. Mystery (2009) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Gaslicht Band 498, Hamburg o. J. (2009): Martin Kelter Verlag

Irrlicht Band 1270, Hamburg o. J. (2016): Martin Kelter Verlag

WENN DER DÄMON ERWACHT. Mystery (2009) (als Carola Blackwood)

Irrlicht Band 892, Hamburg o. J. (2009): Martin Kelter Verlag

CHÂTEAU DES VERDERBENS. Mystery (2009) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Gaslicht Band 507, Hamburg o. J. (2009): Martin Kelter Verlag

DER SCHWARZE MÖNCH. Mystery (2010) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Unheimliche Geschichten Band 9, Hamburg o. J.(2010): Martin Kelter Verlag

MOSAIK DES GRAUENS. Mystery (2012) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret).

Gaslicht Band 670, Hamburg o. J. (2012): Martin Kelter Verlag

REISE IN DIE GEISTERSTDT. Mystery (2012) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Gaslicht Band 693, Hamburg o. J. (2012): Martin Kelter Verlag

DAS ENDE DER GRABRÄUBER. Mystery (2013) (mit Jörg Weigand, als Celine Noiret)

Gaslicht Band 722, Hamburg o. J. (2013): Martin Kelter Verlag

Gaslicht/Irrlicht Doppelband 1148, Hamburg o. J. (2023): Kelter-Verlag

DER BÖSE GEIST VON DRUMMINGWELL. Mystery (2014) (als Carola Blackwood)

Irrlicht Band 1138, Hamburg o. J. (2014): Martin Kelter Verlag

Gaslicht/Irrlicht Doppelband 1147, Hamburg o. J. (2023): Kelter-Verlag

DAS GEHEIMNIS DER BLONDEN MAJA. Mystery (2015) (als Carola Blackwood)

Irrlicht Band 1219, Hamburg o. J. (2015): Martin Kelter Verlag

Herausgaben

WALTER ERNSTING: MEIN GÄSTEBUCH. Die ersten Jahre der Science Fiction in Deutschland (2003) (als Karla Wolff, mit Jörg Weigand)

Sekundärliterarische Reihe Band 48, Passau 2003: Erster Deutscher Fantasy Club

IN 80 JAHREN UM DIE WELT. Jörg Weigand zum Jubeltage (2020) (mit Rainer Schorm)

AndroSF 134, Winnert 2020: p.machinery

PHANTASTISCH! PHANTASTISCH! Thomas Le Blanc zum 70. Geburtstag (2021) (mit Monika Niehaus und Jörg Weigand)

AndroSF 146, Winnert 2021: p.machinery

DIE AUTORIN AM RANDE DES UNIVERSUMS. Monika Niehaus zum 70. Geburtstag (2021) (mit Rainer Schorm und Jörg Weigand)

AndroSF 147, Winnert 2021: p.machinery

AMERIKA! AMERIKA! Dietmar Kuegler: 04.06.1951–03.12.2022. Autor und Verleger (2023) (mir Karl Jürgen Roth und Jörg Weigand)

Außer der Reihe Band 81, Winnert 2023: p.machinery

Friedhelm Schneidewind

Historie, Recherche und Fantasie

Karla Weigand hat zahlreiche historische Romane geschrieben, davon haben nicht wenige einen fantastischen Einschlag. In Rezensionen werden ihre gründliche und umfangreiche Recherche ebenso hervorgehoben wie ihr faktenbasierter Schreibstil.

Dieser gefällt nicht allen; manche Leute stören sich an umfangreichen Erklärungen und der Übermittlung von Hintergrundwissen. Dergleichen aber gehört nun mal zum Stil der Autorin, der viele Menschen anspricht. Letztendlich ist es Geschmackssache, ob mir dies gefällt oder ich vielleicht sogar neben der Unterhaltung zusätzlichen Nutzen daraus ziehe: durch den Roman wie bei einem Sachoder Lehrbuch etwas lerne, wie es lobend in einer Besprechung hieß.

Ich bin ein Freund gründlicher Recherche, sowohl als Leser wie als Autor. Bevor ich einen Überblick über das Werk von Karla Weigand gebe, möchte ich erläutern, warum diese auch und gerade im fantastischen Genre nach meiner Auffassung eine wichtige Rolle spielt. Ganz besonders gilt das, wenn die Geschichte in unserer Welt angesiedelt ist, es also leicht fällt, bestimmte Fakten und Behauptungen zu überprüfen. Ich möchte dies am Beispiel von einem Aspekt verdeutlichen, der in Karla Weigands Romanen häufig ein wesentliches Element darstellt: das Reisen.

Wie in unserer Realität und der historischen Vergangenheit spielen Entfernung und Transportmöglichkeiten auch in einer fantastischen Welt oft eine nicht unerhebliche Rolle – zumindest, wenn Wert gelegt wird auf eine in sich schlüssige Erzählung.

Dem kann man natürlich leicht ausweichen, wenn es um »pure« Fantastik geht: in der Science-Fiction durch die »Erfindung« besonderer Techniken wie Überlichtantrieb oder Beamen, in der Fantasy durch magische Hilfsmittel wie Portschlüssel, fliegende Pferde und Teppiche, Geister oder sonstige übernatürliche Transportmittel. Aber selbst beim Einsatz solcher Möglichkeiten ist es oft nötig, den Zusammenhang von Entfernung und Transportzeit im Auge zu behalten. Umso mehr gilt dies, wenn mit »üblichen« Transportmitteln gearbeitet wird, bei denen ein Nachrechnen leicht möglich ist. So ist es bei historisch-fantastischen Romanen, zu denen ein wesentlicher Teil von Karla Weigands Werk gehört. Denn nur weil eine Protagonistin über heilende Hände oder andere übernatürliche Fähigkeiten verfügt, ändert dies nicht den Rest ihrer Realität, ist sie auf die Wege, die Technik und die Transportmöglichkeiten ihrer Zeit angewiesen, auf Pferde, Kutschen, Schiffe und Schlitten.

Warum halte ich es für wichtig, dass die Fakten und die Beschreibungen solcher realweltlicher Phänomene in einem historischen und ganz besonders in einem historisch-fantastischen Roman stimmen?

Es geht mir um die innere Glaubwürdigkeit einer Geschichte. Frederik Pohl meinte einmal, ein SF-Autor dürfe lügen, dass sich die Balken biegen, aber eines würde man ihm nie verzeihen: wenn er auf der »erlogenen« Prämisse nicht logisch aufbaue. Poul Anderson betont in seinem wunderbaren Essay »Pfusch und Schlamperei in der Fantasy« 1978: »Abgesehen von Magie, Heldentaten und anderen Glanzlichtern muss eine erfundene Welt richtig funktionieren.«

Das gilt für viele Dinge, die in einem historischen Roman beschrieben werden. Wenn ein Ritter im 13. Jahrhundert Kartoffelpuffer isst, zweifle ich an den Kenntnissen des Autors über die beschriebene Zeit – es sei denn, es handelt sich um eine Satire oder Fantasy.

Natürlich gibt es historische Romane, bei denen das egal ist, die in erster Linie unterhalten durch Spannung und Abenteuer. Sie haben ihre Berechtigung; es gibt ein Publikum dafür.

Aber Karla Weigand will und leistet mehr: In ihren historischen Romanen – ob mit oder ohne fantastische Elemente – vermittelt sie ein ziemlich realistisches und gut recherchiertes Bild der beschriebenen Zeit. Vor dieser Folie entfaltet sie ihre Geschichte, lässt ihre Protagonistinnen lieben und leiden. Selten sind die Hauptcharaktere Männer, denn in ihren historischen Romanen erzählt sie zwar aus verschiedenen Blickwinkeln, doch stehen im Zentrum fast immer die Herausforderungen, denen sich Frauen in einer männerdominierten Welt gegenüber sehen und wie sie diese bewältigen.

Neben einem guten Dutzend historischer Romane hat Karla Weigand seit 2005 zahlreiche Kurzgeschichten und drei Bände mit Erzählungen veröffentlicht (ein vierter erscheint zu diesem Anlass), außerdem unter Pseudonym über 27 Heftromane und Taschenhefte, teilweise gemeinsam mit ihrem Mann. Auch als Herausgeberin von Anthologien ist sie in Erscheinung getreten, und 2021 hat sie mit »Der Pontifex: Eine Projektion« neues Gelände betreten. In dem Science-Fiction-Roman wird 2039 ein afrikanischer Papst gewählt, der die katholische Kirche vernichten will. Ich will hier nur einen Überblick über Karla Weigands historische Romane geben.

In ihrem ersten Buch, »Die Kammerzofe«, erschienen 2005 im Heyne Verlag, steht im Mittelpunkt die Beziehung zweier Frauen, ein Motiv, das Karla Weigand immer wieder aufgreift. Aus dem Blickwinkel von Julienne, die als dreizehnjähriges Bauernmädchen 1775 an den Versailler Hof kommt, werden dessen Pracht und die sich immer mehr ausbreitende Dekadenz beschrieben, bis beides in der Französischen Revolution endet.

Auch in »Die Hexengräfin« (Heyne Verlag 2007) geht es um zwei Frauen, die schicksalhaft miteinander verbunden sind. Im Dreißigjährigen Krieg wird die Tochter eines Schultheißen der Hexerei beschuldigt; mit ihrer Freundin, einer Grafentochter, flieht sie nach Frankreich.

Mit »Die Heilerin des Kaisers« (Heyne Verlag 2008) springt Karla Weigand zeitlich zurück ins Mittelalter und zugleich wird das fantastische Element wesentlich: Die junge Griseldis wird wegen ihrer »heilenden Hände« im Jahre 1002 zu Herzog Heinrich von Bayern geholt. Sie begleitet ihn als Heilerin und Vertraute bis zu seiner Krönung als Kaiser Heinrich II.

Der Roman »Im Dienste der Königin« (Heyne Verlag 2009) führt uns nach Frankreich 600 Jahre später, und wieder spielt eine Frauenfreundschaft eine zentrale Rolle. 1617 lebt die junge Fürstentochter Marie de Chevreuse mit ihrem Ehemann und ihrer Halbschwester am Hof des Königs Louis XIII. und freundet sich mit Königin Anna von Österreich an. Marie ist eine historische Persönlichkeit, die u. a. auch in »Die drei Musketiere« von Alexandre Dumas auftaucht. Sie war bekannt sowohl für ihre politischen Intrigen wie ihre Liebschaften; beides findet Niederschlag in Weigands Roman.

In »Die Hexenadvokatin« (Heyne Verlag 2010) muss die junge Gräfin Alberta 1610 die Rolle ihres verstorbenen Zwillingsbruders am Hof des bayerischen Kurfürsten Maximilian I. übernehmen und u. a. Hexenprozesse führen, an deren Sinnhaftigkeit sie zunehmend zweifelt. Natürlich spielen Liebe und Eifersucht eine wesentliche Rolle.

»Das Erbe der Apothekerin« (Heyne Verlag 2011) ist der Roman, den ich als Grundlage für meine Geschichte »Musikalisches Konzil« in diesem Band genutzt habe. Zur Zeit des Konstanzer Konzils, 1414, wird die junge Magdalena Scheitlin in Ravensburg um ihr Erbe, die Familienapotheke, und ihre Ehe betrogen. Es gelingt ihr, sich trotz Verrat, Vergewaltigung und Betrug ein eigenständiges Leben aufzubauen und sowohl die Apotheke wie ihren früheren Verlobten wieder zu gewinnen. Ein großer Teil des Romans spielt in Konstanz während des Konzils. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der persönlichen Entwicklung der jungen Apothekerin.

Mit »Die Friesenhexe« (Heyne 2012) beginnt Karla Weigand eine erste Romanreihe, inzwischen sind zwei weitere Bücher um die Heilerin Kerrin erschienen: »Die Friesenhexe und ihr Vermächtnis« (Heyne 2014) und vor rund einem Jahr »Die Friesenhexe in der Neuen Welt« (p.machinery 2023). Der erste Roman beginnt auf der Insel Föhr am Ende des 17. Jahrhunderts. Die junge Kerrin kann durch Handauflegen heilen und sieht Dinge, die anderen verborgen bleiben. Als man sie der Hexerei verdächtigt, flieht sie und heuert als Schiffsärztin auf einem Walfänger an. Karla Weigand schildert sowohl das Leben auf der friesischen Insel wie auf dem Schiff kenntnisreich und ausführlich. Im zweiten Buch macht sich Kerrin 1704 auf die Suche nach ihrem verschollenen und für tot gehaltenen Vater, weil ihre Mutter ihr im Traum versichert hat, er würde noch leben. Auf einem Walfänger reist sie nach Grönland. 1708 ändert sich die politische Lage auf Föhr, als Kerrins Freundin Hedwig Sophia, Herzogin von Schleswig-Holstein-Gottorf, stirbt und ein bigotter Bischof die Herrschaft übernimmt. Da er Heilerinnen verfolgt, flieht Kerrin im dritten Buch mit ihren Kindern auf einem Schiff in die Neue Welt; die Erlebnisse dort bilden den Hauptteil der Erzählung.

»Die Magd des Herzogs« (Rosenheimer Verlagshaus 2016) ist die Waise Anna, die im späten 12. Jahrhundert auf Burg Kelheim gemeinsam mit dem Herzogssohn Ludwig aufwächst. Ihre Freundschaft bleibt bestehen, während der junge Wittelsbacher als Ludwig I. Herzog von Bayern, später Pfalzgraf bei Rhein und sogar Reichsgubernator wird, und sie währt bis zum geheimnisvollen Tod des Herzogs 1231 in Kelheim. Karla Weigand verbindet wieder einmal historische Ereignisse mit dem persönlichen Schicksal ihrer Protagonistin.

»Die Walfängerbraut« (Wellhöfer 2017) ist wie die Friesenhexe eine Heilerin, der Roman spielt auch 1708 und ebenfalls auf einer friesischen Insel, der Hallig Hooge. Als die Heilerin Birte Petersen, die das Zweite Gesicht hat, der Hexerei beschuldigt wird, flieht die junge Witwe mit ihren Kindern auf einem Walfangsegler. Nach einer Meuterei wird sie mit ihren Kindern und einigen Freunden an einer unwirtlichen Küste im Nordosten von Amerika ausgesetzt.

Mit »Kommissar Lavalle und der Seinemörder« (p.machinery 2022) wechselt Weigand teilweise das Genre: Dieser historische Roman ist zugleich ein Krimi – und obendrein der Beginn der zweiten Romanreihe der Autorin. Die auf einem tatsächlichen Fall beruhenden Serienmorde sind für den jungen Kommisar Lavalle zu Beginn der Französischen Revolution die Chance auf den beruflichen Aufstieg. Da relativ schnell klar wird, wer der Täter ist, geht es vor allem darum, wie man ihn überführen kann. Lavalle und seine Lebensumstände werden ausführlich vorgestellt und somit die Basis für Fortsetzungen gelegt. Der Band »Kommissar Lavalle und die toten Mädchen von Paris« wird 2024 erscheinen.

»Mathilde. Markgräfin von Tuszien, Herrin von Canossa, Geliebte dreier Päpste« (p.machinery 2023) – im Titel dieses neuesten Romans von Karla Weigand steckt schon fast die ganze Geschichte. Die Titelheldin lebte von 1046 bis 1115, war als Markgräfin der Toskana und der Lombardei eine der mächtigsten Adligen Italiens und Geliebte der Päpste Gregor VII., Urban II. und Pasquale II.

Auch dieses Buch von Karla Weigand zeichnet sich durch gründliche Recherche und faktenbasierte Darstellung aus. Und die Autorin greift mit diesem Roman wieder ein Motiv auf, dass die meisten ihrer historischen Romane prägt: die Geschichte einer starken Frau in einer männerdominierten Welt, die um Freiheit und Einfluss kämpft.

Kai Riedemann

Die Revolution findet nicht statt

Als man Großtante Valerie fand, war sie schon sechs Monate tot. Sie saß in ihrem barocken Plüschsessel, die Lesebrille noch auf der mumifizierten Nase, ein Büchlein auf dem Schoß.

Vorwürfe machte ich mir nicht. Schließlich hatte ich nicht mal gewusst, dass es überhaupt eine Großtante Valerie gab. Eine entfernte Verwandte mütterlicherseits, die irgendwann aus der tiefsten Provinz von Aisne nach Paris gezogen war.

Ich erbte ein schlecht kopiertes Ölgemälde, das Maximilian Robespierre zeigte, zwei Spielzeugguillotinen, einen Kanarienvogelkäfig (samt mumifiziertem Kanarienvogel), den Plüschsessel und das Büchlein, in dem sie bis zu ihrem Tod gelesen haben musste.

Der Trödler um die Ecke zeigte sich grenzenlos begeistert. Nur eine Guillotine und das Buch behielt ich. Vielleicht weil es so gar nicht als Bettlektüre zu einer dreiundachtzigjährigen Großtante zu passen schien. »Sur la police générale, sur la justice, le commerce, la législation, et les crimes des factions« von Louis Antoine Léon de Saint-Just. Ein Bändchen aus den Jahren der Französischen Revolution, 1794 in Paris gedruckt und trotzdem nur mäßig zerfleddert und fleckig. Zwei Wochen lang fristete dieser Bericht an den damaligen Nationalkonvent ein weitgehend unbeachtetes Dasein zwischen Notebook und Bastille-Schneekugel. Bis das erste Unglück geschah.

Es war ein Montag im Juli, mein erster Urlaubstag. Ich hatte es mir mit einem Becher Café-au-lait und zwei Schokocroissants im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Auf dem Tisch brannte eine Lavendelduftkerze, im CD-Player lief stilecht eine Sonate für Oboe und Basso continuo von François Devienne. Vielleicht hatte der gute Saint-Just damals ja die gleiche Musik gehört, als er jene Rede schrieb, die jetzt das Büchlein füllte?

Eine eher abwegige Vorstellung, aber zumindest erheiternd. Was man von dem Text nicht behaupten konnte. Er listete in penibler Genauigkeit die Unzulänglichkeiten der Polizei, die Probleme der Justiz und die Verbrechen der Parteien auf.

Ich nahm einen großen Schluck Kaffee und quälte mich Seite für Seite durch das uralte Bändchen. Die Sonate war inzwischen beim Rondo poco moderato angelangt und ich fragte mich immer mehr, warum sich Großtante Valerie für einen Bericht aus dem Jahre 1794 erwärmt haben könnte. Es war alles so … so einschläfernd.

Ich erwachte, weil es plötzlich weniger nach Lavendel als nach Rauch und Orangen roch. Ein Knistern und Zischen lag in der Luft. Widerwillig öffnete ich die Augen und sah gerade noch, wie das Feuer auf meine Polyacryltischdecke übergriff. Die Duftkerze lag umgekippt auf dem Tisch, Flammen züngelten über die ausgebreiteten Erbschaftspapiere und die Spielzeug-Guillotine, meine Schokocroissants waren schon verkohlt.

Eigentlich bin ich nicht für spontane Entscheidungen bekannt. Aber dieses Mal riss ich kurz entschlossen die Decke vom Sofa und warf sie über die Flammen. Vier, fünf Schritte ins Bad, die Handtücher unter den Wasserhahn gehalten, zurück ins verräucherte Wohnzimmer, mit den nassen Tüchern den Rest des Feuers erstickt.

Zitternd setzte ich mich auf den Boden. Viel hätte wirklich nicht gefehlt und auch für mich wäre »Sur la police générale etc.« die letzte Lektüre meines Lebens gewesen. Gutes Stichwort: Wo war eigentlich das Buch? Ich entdeckte es schließlich unter dem Tisch. Aufgeschlagen lag es da, nur an einer Ecke leicht angekokelt. Ein winziger Brandfleck verunstaltete die Seite 34 direkt neben den handschriftlichen Anmerkungen. Anmerkungen? Ich vergaß Flammen, Rauch und verkohlte Croissants und nahm das Büchlein vorsichtig in die Hand. Ein paar Zeilen in geschwungener Schrift, der Strich durch den Buchstaben »t« auffallend lang und mit einer Unterschrift versehen. Mühsam entzifferte ich den Namen: Saint-Just. Das Büchlein, bei dessen Lektüre Großtante Valerie gestorben war, hatte dem Verfasser höchstpersönlich gehört. Nachdenklich legte ich es zurück auf den Schreibtisch neben mein Notebook und starrte dann irritiert auf die Schneekugel. Im Inneren prangte nicht mehr die Bastille, sondern das Schloss von Versailles.

Zwei Tage später traf ich mich mit Sébastien in genau diesem Park von Versailles. Irgendwie musste ich mehr über die mysteriöse Angelegenheit herausfinden. Und er hatte schließlich mal ein paar Semester Geschichte studiert. Also schlenderten wir an den Orangenbäumchen vorbei in Richtung Südflügel, Sébastien mit dem Büchlein in der Hand, ich mit einem Cappuccino-to-go.

»Louis Antoine Léon de Saint-Just«, dozierte er in jenem Tonfall, der mir schon zu Schulzeiten auf die Nerven gegangen war. »Geboren 25. August 1767 in Decize, gestorben 28. Juli 1794 gegen 19.30 Uhr in Paris. Der Erzengel des Todes.«

»Erzengel des Todes?« Ich musste plötzlich an Großtante Valerie denken und an das Flammeninferno auf meinem Wohnzimmertisch.

»Soll engelsgleich ausgesehen haben. Weiche Züge, Locken. Aber der Blick eiskalt. Forderte die Hinrichtung des Königs. Schickte angeblich Unzählige aufs Schafott, weil sie den Idealen der Revolution im Weg standen.«

Uns standen zwei Mädchen mit Ohrstöpseln im Weg. Wir wichen auf dem knirschenden Kiesweg nach rechts aus, wobei ich durch die hohen Bogenfenster einen Blick ins Innere der Orangerie werfen konnte.

»War eine Schreckensherrschaft damals«, dozierte Sébastien weiter. »Die Revolutionäre wollten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber zum Schluss rollten dafür die Köpfe.«

»Und dieser Saint-Just war für die Gewalt?«

»Die alte Ordnung musste weg. Mit allen Mitteln. War einer der Denker an der Seite von Robespierre, dieser Saint-Just. Wurde mit ihm geköpft, von anderen Revolutionären. Ziemlich wirre Zeit.«

Wir blieben vor der Orangerie stehen. Die Julisonne spiegelte sich in den Bogenfenstern. Ich wollte nicht an das Büchlein und die Guillotine denken und versuchte, die prächtige Steinmetzkunst zu bewundern. Einige der Hausteine waren dunkler vom Staub der Jahrzehnte, andere heller, so als hätte man das Gewächshaus aus Puzzlestücken zusammengesetzt. Riecht es in der Orangerie eigentlich immer so intensiv nach Orangen?

»Hörst du mir überhaupt zu?« Sébastiens Stimme.

»Klar. Wirre Zeit damals.«

»Hab eben versucht, dir den handschriftlichen Zusatz zu übersetzen. Geht um eine Art Hilferuf und Notizen, die er einer Vertrauten gegeben hat. Irgendwie fürchtete er sich vor Mächten, die eine Revolution verhindern wollten.«

Ein leises Knistern lenkte mich ab. Es kam von oben, aus der Höhe des Orangeriedachs.

»Blérancourt«, sagte Sébastien gerade. »Da müssen die Notizen versteckt sein.«

Aus dem Knistern wurde ein Knirschen, ein Krachen, ein Knall. Ich sprang zur Seite, Sébastien nicht. Der fallende Steinbrocken traf seine rechte Hand, ließ das Büchlein in hohem Bogen durch die Luft fliegen und zerbarst auf dem Kiesweg.

»Sébastien! Verdammt, das wird wirklich unheimlich mit dem Erzengel des Todes.«

Verwirrt starrte er auf seine rechte Hand, die in unpassendem Winkel abgeknickt war.

»Welcher Erzengel des Todes?«

»Saint-Just!«

»Wer ist Saint-Just?«

Vor dem Südflügel von Versailles flatterte nicht mehr die Trikolore, sondern eine blau-weiße Fahne mit dem königlichen Lilienwappen.

Ich wohnte in der Hostellerie Le Griffon. Es war das einzige Hotel in Blérancourt und erinnerte mich an den Dienstbotentrakt eines alten Schlosses. Vom Schloss selbst waren nur noch mächtige Portale und einige würfelförmige Seitenflügel übrig. Mit hohen Säulen, in Stein gehauenen Wappen, Ranken und Teufelsfratzen und natürlich einer Brücke, unter der einstmals ein Burggraben geplätschert haben musste.

Während ich meinen ersten Erkundungsspaziergang vom Schloss in Richtung Rue Ann Morgan machte, musste ich an Sébastien denken. Wie er mir am Bahnhof noch einmal zugewunken hatte mit seiner eingegipsten Hand.

»Pass auf dich auf«, hatte er gesagt, als ein Rest der Erinnerung an die Revolution zurückkehrte. »Später sollte alles ausgelöscht werden, was an Robespierre und Saint-Just erinnerte. Haben nicht mal ein richtiges Grab.«

Kein Wunder also, dass der angeblich so engelsgleiche Jungrevolutionär seine Entwürfe für die Nachwelt verstecken musste – und andere Kräfte genau das zu verhindern versuchten.

Merkwürdig. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dieser Kampf war noch lange nicht vorbei.

Als ich vom Place du Preslet in die Rue Saint-Just einbog, wurde dieses Gefühl sogar noch stärker. Da stand es also, das Haus, in dem Louis Antoine Léon de Saint-Just seine Kindheit und Jugend verbracht hatte. Ein niedriges Gebäude an der Ecke zur Rue de la Chouette, fleckiger Sandstein, vergitterte Fenster, eine Laterne an der Seitenfront. In den Blumenkästen wucherten Hängegeranien. Vier Stufen führten hinauf zur graublauen Eingangstür, neben der ein Plastikschild verriet, dass sich hier das Office de Tourisme ausgebreitet hatte. Die Gemeinde war zweifellos stolz auf ihren berühmten Sohn.

Ich trat zögernd näher, legte die rechte Hand auf den von der Sonne erwärmten Sandstein, schloss die Augen und spürte – nichts. Genauso gut hätte ich einen von den schwarzen Verkehrspollern umarmen können, die wie zu groß geratene Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren ganz Blérancourt schmückten.

Foto: Kai Riedemann, Juli 2023

Was auch immer hier gewesen sein mochte, es war nicht mehr da. Durch ein geöffnetes Fenster drang lediglich Klappern und Piepen auf die schmale Gasse hinaus. Irgendjemand saß offenbar am Computer und tippte oder spielte oder surfte. 1794 schien noch nie so weit entfernt.

Ich holte einen Dinkelmüsliriegel aus meiner Provianttasche und biss hinein. Was hatte ich erwartet? Dass mich der Geist von Saint-Just neben den roten Hängegeranien empfangen würde? Dass er mich mit eiskaltem Blick mustert, bis schließlich der Ansatz eines Lächelns unter seiner zu mächtigen Nase erscheint und er mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die verborgene Nische hinter einer Ofenklappe zeigt und sagt »Voilà, die verbotenen Notizen«?

Stattdessen piepte ein Computer und die Glocken läuteten.

Der Dinkelmüsliriegel blieb mir im Hals stecken. Warum läuteten die Glocken? Und wieso gab es hier überhaupt Glocken? In der Hostellerie Le Griffon hatte man mir betrübt mitgeteilt, dass die einzige Kirche von Blérancourt meist verschlossen und sowieso ungenutzt wäre. L’Eglise Saint-Pierre-es-Liens.

Ich ging zurück auf den Place du Preslet und folgte dem Glockenklang. Am Rathaus vorbei, vor dem neben der blauweißen Fahne mit dem königlichen Lilienwappen auch die Europaflagge und die der USA flatterten, durch eine Straße mit verwitterten gelbbraunen Fassaden. Menschenleer schien dieses Blérancourt. Nicht mal Kinderlachen war zu hören.

Nur die Glocken. Ich blickte auf meine Uhr. Genau 19.30 Uhr. Merkwürdige Zeit für einen Gottesdienst, vor allem in einer eigentlich verlassenen Kirche. Plötzlich blieb mein Blick auf dem Datumsanzeiger meiner Uhr hängen. 28. Juli. Hatte Sébastien nicht gesagt, an diesem Tag wären Robespierre und Saint-Just hingerichtet worden? Vielleicht erklärte das den Gottesdienst.

Als ich die Kirche erreichte, war jedoch auch dort alles menschenleer. Die Glocken dröhnten weiter über den weiten Vorplatz und ließen ein schmiedeeisernes Kreuz auf seinem Sockel erzittern.

Ich schob mir den Rest des Dinkelmüsliriegels in den Mund, um nicht allzu sehr an das zu denken, was mich im Inneren der klobigen Sandsteinkirche erwarten könnte. Ganz allein war ich allerdings nicht: Links und rechts vom Eingangsportal bewachten zwei steinerne Ritter das Gotteshaus, darüber bildete ein Fries mit geflügelten Pferden, Engeln und Wappen den einzigen Schmuck. 1537 erbaut, verrieten eingemeißelte Zahlen.

Insgeheim hoffte ich, dass die rotbraun gestrichene Holztür verschlossen war. Sie war es nicht.

Der rechte Flügel schwang lautlos zur Seite. Kein Quietschen, kein Ächzen, kein Knarren, obwohl die dichten Spinnweben an allen Ecken etwas anderes erwarten ließen. Vorsichtig setzte ich einen Fuß über die Schwelle in das schummerige Licht, das durch die wenigen hohen Glasfenster ins Innere fiel. Die Glocken waren verstummt.

Und jetzt stehe ich also in der L’Eglise Saint-Pierre-es-Liens. Etwas sagt mir, dass ich mein Ziel erreicht habe. Denn viel kann sich in diesem Gemäuer seit 1794 nicht verändert haben. Das gleiche Halbdunkel, die gleiche Stille, der gleiche Geruch nach Staub, feuchten Mauern, Holz und Orangen.

Orangen? Plötzlich sehe ich alles wieder vor mir. Großtante Valeries Biedermeiersessel, die Flammen auf meinem Wohnzimmertisch, den fallenden Steinbrocken in Versailles. Und ich höre auch hier das Knistern.

Mit zitternden Händen hole ich das Büchlein aus meiner Provianttasche: »Sur la police générale, sur la justice, le commerce, la législation, et les crimes des factions«. Mit seinen handschriftlichen Ergänzungen durch Saint-Just selbst passt es besser in diese Kirche als in eine Kunstledertasche zwischen Müsliriegeln, Rückflugticket und Digitalkamera.

Der Orangenduft wird immer stärker. Bringt er erneut Unheil? Oder will er mich warnen? So wie beim Feuer und im Schloss? Vielleicht sind hier ja wirklich Kräfte am Werk, die sich erbittert bekämpfen, und ich stecke mittendrin, nur weil Großtante Valerie mir dieses verdammte Büchlein vererbt hat.

Das Knistern wird lauter. Klingt ziemlich unheimlich in der Stille der Kirche von Blérancourt. Plötzlich fällt durch eines der Fenster ein einzelner Sonnenstrahl. Er erhellt exakt eine Nische auf der linken Seite der schmucklosen Sandsteinmauer.

Doch dann wird auch das Knistern lauter, und der Orangenduft brennt schmerzhaft in meiner Nase. Soll ich dem Sonnenstrahl folgen oder lieber so schnell wie möglich die L’Eglise Saint-Pierre-es-Liens mit ihren schlichten Holzbänken verlassen?

Etwas knirscht über mir.

Ich blicke nach oben. Dieses Mal ist es kein Stein aus der Pariser Orangerie. Das Ding sieht fast aus wie das Fallbeil einer Guillotine.

Susanne Päch

Liebe Karla Weigand,

eigentlich haben wir uns nur ein einziges Mal ganz kurz persönlich kennengelernt, dennoch möchte ich mich auf diesem Weg in den Gratulanten-Reigen Ihres besonderen Jubiläums einreihen. Denn mit Ihrem Ehemann, Jörg Weigand, verband uns – mein verstorbener Mann Herbert W. Franke – und verbindet mich eine langjährige freundschaftliche Bekanntschaft, im Zentrum derer die gemeinsame berufliche Beschäftigung mit dem steht, was man Science-Fiction nennt. Sie selbst sind ja in diesem Feld nicht aktiv, ihre Passion ist und bleibt das Fantastische, das für meinen Mann immerhin den Ausgangspunkt seines literarischen Schaffens bildete.

Ich wünsche Ihnen das Herzlichste – wissend, dass auch mein Mann dies sehr gern getan hätte.

Ich möchte Ihnen zu Ihrem Fest ein kleines Gedicht widmen, ein Werk aus dem heiteren Lyrikzyklus meines Mannes, der in den Vierzigerjahren des vorigen Jahrhunderts entstand. Das Gedicht verfasste er als Student unter dem intensiven Eindruck seiner kurzen Zeit beim deutschen Militär. Und ich finde, auch wenn es keine »Hochliteratur« ist, so passt es doch wunderbar zu Ihrem literarischen Metier!

Susanne Päch

Herbert W. Franke

Teuflisches

Ein Stabsgefreiter fuhr zur Hölle.

Dort schrie er: »Melde mich zur Stelle!«

Da sprach der Teufel: »Lieber Herr,

hier sind wir nicht beim Militär.«

Drauf rief der Landser stramm und schnell:

»Jawohl, verstanden, zu Befehl!«

Der Teufel fragte: »Guter Mann,

was fang ich nur mit Ihnen an?«

Der aber schrie aus voller Kehle:

»Ich bitt’ gehorsamst um Befehle!«

Der Teufel überlegte lang,

ihm war um seine Ruhe bang.

So schickte er ihn bald darauf

zur Erde wiederum hinauf.

Dort sieht man heute noch ihn zieh’n,

wie ihn die Hölle ausgespie’n.

Frank G. Gerigk

Der Elefant

Es war nicht mehr viel Zeit. Nicht einmal ein Hotel hatte ich mir genommen! Eigentlich unverzeihlich, denn Barcelona ist nicht nur eine meiner Lieblingsstädte, sondern immer eine Reise wert. Schon mehrmals war ich hier gewesen, jeweils für ein bis zwei Wochen. Jedes Mal hatte ich es bedauert, nur so wenig Zeit gehabt zu haben. Nun jedoch hatte ich nur wenige Stunden. Das Flugzeug war erst vor einer Stunde gelandet, und mein nächster Flieger würde in schon drei Stunden starten. Abends musste ich wieder zu Hause sein.

Raus aus dem Taxi. Ich sprach so gut wie kein Català, nur wenig Castellano, und so hatte ich mir im Büro alle Ortsangaben und Pläne auf Papier ausgedruckt. Diese hatte ich dem Fahrer gezeigt. Gerne hätte ich ihm gesagt, dass er warten solle, doch dieser sprach weder französisch, englisch oder deutsch. Hätte ich gewusst, dass man halbwegs funktionierende Übersetzungen mit dem Mobiltelefon vornehmen kann, hätte ich das wohl ausprobiert. Und es hätte mir wohl einigen Ärger erspart. Ich war mit solcher Technik nicht besonders vertraut, da solche Aufgaben bisher immer durch meine Mitarbeiter oder meine Frau erledigt wurden. Doch gerade meine Frau durfte nichts von all dem hier wissen.

Wenn der ausgedruckte Plan stimmte, musste ich hier in diese Seitenstraße hinein, zwischen zwei großen, typischen Blöcken. Sie war schmal, und es herrschte Fahrverbot für Autos. Überall kleine und mittelgroße Läden im Erdgeschoss, zahlreiche Fußgänger. Dann ein kleiner Platz mit einem Brunnen. Eine Eisdiele. Nun links. Schon geriet ich ins Schwitzen. Ich trug noch das dicke Jackett, mit dem ich in Deutschland in den Flieger gestiegen war.

Ich war falsch. Genau an dieser Stelle sollte der Laden sein, für den ich hierher geflogen war. Den meine Mitarbeiter hätten recherchieren sollen. Eine Welle der Verwirrung überflutete mich. War ich einfach nur im falschen Block? Wo war ich überhaupt? Ich hatte die Straßenschilder nicht gelesen, weil ich so sicher war, richtig zu sein. Verdammt, so etwas passierte immer, wenn man es eilig hatte! Ich musste mich neu orientieren!

Gerade, als ich zum Anfang der Passage eilte, blinkte mich etwas aus dem Augenwinkel an. Ein bunter touristischer Laden, wie es sie überall gab. Halt! Ich sah farbenfrohe Tierfiguren, Tand, Massenware. Aber auch die unvermeidliche ›Kunst‹, wie sie hier einheimisch war, die mit Motiven in Anlehnung an Antoni Gaudí. Dieser war einer der bekanntesten Architekten und Künstler der iberischen Halbinsel. Die Sagrada Família und der Park Güell waren wohl seine berühmtesten Werke. Architektur und Objekte, deren Oberflächen mit charakteristischen bunten Kachelbruchstücken versehen waren. Und so waren auch die Figuren, kleine wie größere, mit entsprechenden Mustern oder gar Kacheln versehen, sowohl angedeutete wie aufgelegte. Billiges Zeug war darunter, aber auch schöne Sachen. Das Schaufenster gefiel mir. Ich ging hinein.