Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

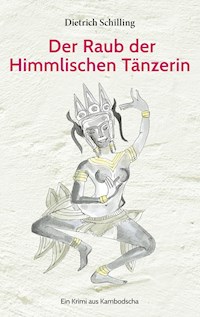

Joachim, pensionierter Lehrer, hat seinen ersten Roman geschrieben: Über seinen Vater, der ihm nie erzählt hat, was er im Krieg erlebt und getan hat. Nun träumt Joachim von einer Anerkennung als Autor. Doch die erste öffentliche Lesung ist nur bedingt erfolgreich. Sein Schreibstil wird sehr gelobt, doch die Behandlung des Themas kritisiert. So etwas habe man schon tausendmal gelesen, heißt es auch. Obwohl er den Roman mehrfach überarbeitet, kann er ihn nicht bei einem Verlag unterbringen. Doch dann bekommt er zwei Ratschläge: "Schreib einen Krimi!" ist der eine, "Schreib eine Liebesgeschichte!" der andere. Joachim wagt ein Experiment...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 229

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor

Dietrich Schilling, Jahrgang 1945, hat nach seinem Germanistik-Studium fast 40 Jahre lang als Hörfunk-Redakteur beim NDR gearbeitet. Er ist verheiratet und lebt als freier Autor in Hamburg.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

1

Die Tür knallte ins Schloss. Joachim erschrak, sein Herz muss geklopft haben wie verrückt. Er kann unmöglich überhört haben, dass jemand das Café betreten hatte.

Es waren zwei. Sie grüßten freundlich. Joachim muss ihre Stimmen erkannt und gewusst haben, um wen es sich handelte. Es waren ja langjährige Freunde von beiden von uns, Katja und Heinz. Doch er tat, als sei nichts gewesen. Er sortierte seine Manuskriptseiten zum sechsten oder siebten Mal neu und schaute dabei nicht einmal auf. Keinen Millimeter. Kein Blick, kein Gruß, nichts. Es war die Aufregung, ich war mir sicher. Sie musste ihn vollends blockiert haben. Noch am Morgen, beim Aufwachen, hatte er eine fast ausgelassene Freude empfunden; das hat er wörtlich gesagt. Er hätte laut jauchzen können. Und als er mich anrief wie fast immer am späten Vormittag, überfiel er mich sofort mit einem Redeschwall. Er war ungewöhnlich aufgedreht: Er ließ mich kaum zu Wort kommen, was ebenfalls ungewöhnlich war. Es sprudelte nur so aus ihm heraus. Er sagte, ich erinnere mich genau an diese Formulierung, dass es seinen Körper durchperlt habe wie Luftblasen das Wasser in einem Jacuzzi-Becken. Wörtlich! Für seine Verhältnisse war das so etwas wie ein verbaler Vulkanausbruch. Er erzählte, dass er sofort aus dem Bett gesprungen sei und mehrere unsinnige Sätze laut vor sich hin gesprochen habe nur um zu prüfen, ob seine Stimme sauber genug klang für den Abend. Er habe sogar eine Strophe von den Beatles gesungen, aus ‚She’s leaving home’, in der sich das junge Mädchen die Treppe hinunter schleicht und aus dem Elternhaus davonmacht. Einfach so. Noch im Bademantel, noch vor dem Frühstück und dem Waschen. Danach habe er sich im Schlafanzug ans offene Fenster gestellt und dem September draußen mit lauter Stimme seinen Text vorgetragen, beide Kapitel, die er am Abend lesen wollte.

Doch die Zuversicht, die er dabei gespürt hatte, musste sich in Luft aufgelöst haben. So wie er jetzt da stand, mit nichts beschäftigt als mit seinen Fingern, die unentwegt an seinem Jackett herumfummelten, tat er mir fast leid. Wie ein kleiner Junge, der auf der Bühne steht und vor der ganzen Schule ein Gedicht aufsagen soll.

„Schön, dass du gekommen bist“, hatte er gesagt, als ich das Café eine halbe Stunde vor Beginn betreten hatte. Das hatte mich etwas verwirrt, denn er wirkte wie ein Automat auf mich. Unaufmerksam, wie abwesend, beinahe emotionslos, als sei ich irgendwer, den er kenne, aber nicht seine älteste Freundin. Dabei hatte ich ihm zuliebe das grüne Kleid angezogen. Und ich war als erste gekommen, weil ich ihm beistehen sollte. Ja, ‚beistehen’ hatte er ein paar Tage vorher gesagt, „du musst mir beistehen, das ist mein erster Schritt auf dem Weg zum Nobelpreis!“ Das hatte er natürlich nicht ernst gemeint. Er hatte schelmisch gegrinst und betont, dass da noch einige vor ihm kämen. Aber ein kleines bisschen Hoffnung hatte er eben doch. Nicht auf irgendeinen Literatur-Preis, selbstverständlich nicht. Aber auf das eine oder andere anerkennende Kopfnicken. Ich kenne ihn schon so lange, und genauso kenne ich seine Ironie. Aber ich weiß auch, wovon er insgeheim träumt: von einer kleinen Karriere als Autor. Er hätte es gern gesehen, dass seine Bücher öffentlich wahrgenommen würden. Dabei hatte er bisher nur einen Roman geschrieben, seinen ersten, und der war noch nicht einmal gedruckt. Geschrieben hat er zwar schon, seit ich ihn kenne: Gedichte, Artikel für die Schulzeitung, oft Skizzen. Solche Entwürfe liebt er besonders, weil sie schnell zu Papier gebracht sind, seiner Phantasie aber keine Grenzen setzen. Aber nun war es ein Roman.

In seiner Aufregung hatte er mich kaum wahrgenommen, als ich kam. Er hatte mich stehengelassen wie einen begossenen Pudel. Ich hatte mich ganz hinten links in die Ecke gesetzt, und er hatte sich ohne ein weiteres Wort zum Tresen begeben. Dort hatte er nach einem Glas Wasser gefragt und war damit zurück an seinen kleinen Tisch gegangen. Er hatte sich gesetzt und die Leselampe ein Stück zur Seite, fünf Sekunden darauf wieder an ihre alte Stelle zurück geschoben.

Dass er mein Kommen kaum registriert hatte, war nicht unhöflich. Unhöflich war er nie, niemandem gegenüber. Selbst seinen Schülern nicht, auch wenn sie ihn mit ihrem Benehmen oft genug fassungslos gemacht hatten. Das war aber vorbei, er war ja längst pensioniert. Er war einfach so aufgeregt darüber, dass ihn sein guter Geist verlassen hatte, wie er mir in unserem Telefonat am nächsten Morgen sagte. Er sei panisch gewesen, hat er sogar gesagt. Er tat mir wirklich leid, aber er hatte diesen Abend gewollt, nicht ich.

Ich glaube allerdings nicht, dass ihm irgendjemand außer mir seine Nervosität angesehen hat. Äußerlich wirkte er ruhig und gefasst, beinahe souverän, so, als ob er einen Abend wie diesen schon unzählige Male hinter sich gebracht hätte. Das lag ganz einfach an seiner Persönlichkeit. An seiner Erscheinung. Wer ihm begegnet, sieht ihm unbewusst hinterher, vor allem Frauen. Joachim hat das nie und würde es auch niemals ausnutzen; dazu ist er einfach zu schüchtern. Auch, wenn man es ihm nie ansieht: Tief in ihm versteckt sich eine unerklärliche Zurückhaltung. Doch allein mit seinen wachen Augen, die Teilnahme und Wohlwollen ausstrahlen und seine Gegenüber ausnahmslos erwartungsvoll anblicken, nimmt er alle für sich ein. Und wenn die Augen nicht wirken, dann ist es der Anzug. Joachim ist Liebhaber besonderer Anzüge und Jacketts, die er grundsätzlich allein einkauft. Er hat mich noch nie gefragt, ob ich ihn dazu begleite. Und soviel ich weiß, hat auch seine Frau das noch nie getan. Ich weiß auch nicht, wo er sie kauft, aber er muss eine ungewöhnlich gute Beratung genießen. Er hat, seit ich ihn kenne, und das ist fast sein ganzes Leben lang, noch nie einen Fehlkauf getan. Was er trägt, hat immer etwas gezielt Ausgefallenes.

Knapp 40 Sitzplätze würde sie aufstellen. Und wenn das nicht reichen sollte, könnte sie noch ein paar Klappstühle besorgen, hatte Lilly, die Besitzerin des Cafés versprochen. Dabei hatte sie mich hinter seinem Rücken angegrinst, was ich nicht für angebracht hielt, aber nachvollziehen konnte. Ich glaube nicht, dass er es bemerkt hat. Doch nach fehlenden Klappstühlen sah es leider nicht aus. Andererseits: Es waren noch 10 Minuten bis zum Beginn. In meiner Ecke hinten links tat ich, als ob ich mit meinem Handy beschäftigt sei, ließ ihn aber keine Sekunde aus den Augen.

Wohl um irgendetwas zu tun, nahm er jetzt sein Manuskript in die Hand und blätterte die Seiten durch. Er wollte zwei Kapitel aus dem Buch lesen, das war sein Plan. Das erste und das vorletzte. Warum diese beiden, hatte er mir mehrfach zu erläutern versucht. Dabei hatte er eigentlich mit sich selbst diskutiert, weil er Gründe hatte, die dafür, aber auch welche, die dagegen sprachen. „Das erste ist spannend und schärft den Blick für das Thema. Und das letzte fasst alles nochmal zusammen und steuert auf zwei mögliche Schlüsse zu, die sich aber gegenseitig ausschließen.“ Das war seine rationale Begründung. Sie erschien mir nicht plausibel. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sie ihn selbst auch nicht überzeugte. Ich glaube eher, dass er diese beiden Kapitel lesen wollte, weil sie gut geschrieben waren, wie er fand. Einige Passagen waren sogar gut für Lacher, so ernst das Thema war.

Jedenfalls war es eine Bauch-Entscheidung. Das schien er zu wissen, aber nicht zugeben zu wollen, und deshalb suchte er nach Argumenten. Ich persönlich hätte mir auch andere Stellen vorstellen können. Ich kenne den Roman fast auswendig, das ist nicht übertrieben. Ein ganzes Jahr lang hatte ich fast täglich mit ihm darüber gesprochen, und wir hatten jeden Satz, jedes Wort, einfach alles auf seine Richtigkeit hin geprüft. Der Text dürfe nichts Überflüssiges enthalten, nichts, das vom Thema ablenke, hatte Joachim immer betont, keine ungenauen Formulierungen usw. Auch über das Thema seines Romans hatten wir jedes Mal neu diskutiert, ganz grundsätzlich. Ich kann nachvollziehen, dass es für Joachim wichtig war; er hat ja immer schon davon gesprochen. Aber er ist nicht der Erste, der darüber schreibt. Und so, wie er es behandelt, hat es für meinen Geschmack etwas Moralisches. Etwas Herabziehendes. Ich hab mal gesagt, dass so etwas wie Selbstmitleid spürbar ist.

Bei diesen Gesprächen haben wir oft in Lillys Café gesessen. „Meinst du, ich kann hier mal eine Lesung machen?“, hatte er mich eines Tages gefragt und dann, wohl auf meinen ‚Beistand‘ hin seine Zögerlichkeit überwindend, auch Lilly. Normalerweise war er in solchen Angelegenheiten sehr zurückhaltend. Er schob sich nie in den Vordergrund. Dazu war er zu gut erzogen. Aber in diesem Fall hatte er sich einen Ruck gegeben. Wahrscheinlich hatte er sich klargemacht, dass dies eine realistische Gelegenheit war.

Wieder nervte dieses unerträgliche Türschlagen; ist es wirklich so teuer, die Türbremse reparieren zu lassen? Oder sie zu ersetzen?

Diesmal waren es mehrere Personen. Sie schienen guter Laune zu sein. Ihre Stimmen schwirrten durcheinander, und eine rief seinen Namen: „Joachim“. Er reagierte mit einer achtlosen, fast abwehrenden Handbewegung, nicht mal ein Lächeln. Ähnlich angespannt hatte ich ihn wirklich selten erlebt.

So, wie ich ihn kenne, ging er noch einmal in Gedanken durch, was er zur Begrüßung sagen wollte. Von meinem Platz aus konnte ich ihn wirklich gut sehen. Er hatte sich ein paar Stichworte auf die erste Seite seines Manuskripts geschrieben, das wusste ich. Aber jetzt zog er einen Kuli aus der Jacketttasche und begann, soweit ich das richtig erkennen konnte, irgendetwas durchzustreichen oder zu ergänzen. Wahrscheinlich erschien ihm jetzt, so kurz vor dem Beginn der Lesung, alles ganz nichtssagend und unbedeutend, ganz anders, als er es sich beim Aufschreiben gedacht hatte. Es sah so aus, als ob er sich fieberhaft eine neue Begrüßung zurecht legte und sie ins Manuskript schmierte. Dann sah er auf seine Uhr. Und ich auf meine: noch 5 Minuten.

Der Raum war überraschend gut gefüllt inzwischen. Joachim stand noch einmal auf, ging wieder zum Tresen und ließ sich sein Glas ein zweites Mal mit Wasser füllen. Er konnte einfach nicht ruhig sitzen bleiben und die Zeit abwarten. Nein, Leitungswasser! Er winkte ab, als ihm die Bedienung eine Flasche Mineralwasser herüber reichen wollte. Ein Blick auf die Uhr, ein Händestreichen über seine kurzen, gut geschnittenen grauen Haare, und dann verschwand er in dem engen Gang zur Gästetoilette. Obwohl er mir den Rücken zuwandte, sah ich ihn vor mir, wie er durchatmete. Ich vermutete, dass er seinen ehemaligen Kollegen Plumm im Publikum wahrgenommen hatte, der ihm immer ein Dorn im Auge gewesen war, und dass ihm die Anwesenheit dieses ‚Superlehrers‘, wie er ihn mit leiser Ironie bezeichnete, gar nicht schmeckte. Aber dagegen konnte er nichts machen; der Abend war öffentlich. Das kleine Plakat an der Tür des Cafés hatte niemanden ausgeschlossen.

Auf die Minute genau um acht betrat er erneut den Raum und ging, ohne irgendjemanden anzuschauen, eine unsichtbare Hülle um sich, an sein Tischchen. Knipste die kleine Lampe an, nahm das Buch, aus dem er lesen wollte, in die Hand, strich sich noch einmal durchs Haar, nahm seine Brille ab und setzte sie wieder auf, blätterte nach der Seite, mit der er beginnen wollte, hob schließlich seinen Kopf und lächelte.

Sofort wurde es still. Gerade eben war noch lautes Stimmendurcheinander im Raum, Lachen, Gläsergeklirr - und nun Stille. Die Jacuzzi-Perlen sind zurück, dachte ich. Ein Hündchen bellte und alles lachte. Joachim schaute ein paar Sekunden irritiert ins Publikum, erkannte wohl auch Gesichter, denn er lächelte, zwar ein bisschen ängstlich, wie ich fand, was mir persönlich aber gefiel, und sprach seine Begrüßung. Doch von den Worten, die er sich vorgenommen hatte und die ich genau kannte, war kaum etwas übrig geblieben. Später sagte er, in seinem Kopf sei alles durcheinander geraten. Er sei es nicht selbst gewesen, der gesprochen habe.

Und dann las er. Wie oft hatte er den Text geprobt! Am Fenster seines Zimmers stehend, in ein imaginäres Publikum blickend, Betonung und Pausen ausprobierend und immer wieder verändernd. Und jetzt? Er muss das Gefühl gehabt haben, gegen eine gewaltige, bedrohliche Wand anzusprechen. Jedenfalls stellte ich mir das vor. Er hielt den Kopf gesenkt und wagte es nicht aufzublicken. Ich litt mit ihm, kämpfte mich mit ihm Zeile um Zeile vorwärts und spürte, dass ihm alles viel zu lang vorkam, viel zu schwerfällig und nichtssagend, überflüssig. Noch während er las, fielen ihm, glaube ich, bessere Formulierungen ein. Einmal riskierte er tatsächlich, einen Satz spontan anders zu bilden, aber dabei kam er ins Stolpern.

Als er endlich zu der Passage kam, die er für die gelungenste hielt, guckte er zum ersten Mal direkt ins Publikum. Ich spürte, wie er plötzlich zu sich fand. Auf einmal genoss er das Lesen. Endlich schien er sich auf die nächsten Sätze zu freuen, er entkrampfte sich. Und als tatsächlich ein, zwei Lacher aus dem Publikum zu hören waren genau an der Stelle, an der er damit gerechnet hatte, hielt er inne, schaute lausbubenhaft ins Publikum, als könne er nicht verstehen, warum gelacht worden war und erhielt noch mehr Lacher.

Von da an ging alles leichter. Jetzt gestaltete er seinen Text, er modulierte. Wenn er einmal kurz aufblickte und in gespannte oder lächelnde Gesichter sah, trug es ihn vorwärts, machte ihn leicht, trug ihn hinein in einen kleinen Rausch. Und als er endlich an der vorgesehenen Stelle stoppte und eine kleine Pause verkündete und Händeklatschen und anerkennende Bemerkungen zu hören waren, schien der Bann gebrochen. Er war verlegen, wusste nicht recht wohin mit seinem Blick, aber er freute sich. Unübersehbar. Er freute sich vorbehaltlos wie ein Kind, erhob sich ungelenk von seinem Stuhl, stieß an das Tischchen, die Lampe wackelte, und strahlte ins Publikum. „Pause“, sagte er, weil er gar nichts anderes zu sagen wusste und was niemand verstand in dem Durcheinander, aber es war auch so klar.

Wie immer, wenn eine Pause beginnt, muss man sich orientieren. Man schaut sich um, beobachtet, was die anderen tun, zögert. Erst als der Beifall versickert war und ein erster Zuhörer aufstand, kam Bewegung in die Zuhörer. Vielleicht waren es 25, vielleicht auch 30, die gekommen waren, also keine Klappstühle. Eine Frau, die ganz vorne gesessen hatte, trat an sein Tischchen, nickte ihm aufmunternd zu, sagte irgendetwas, woraufhin auch er nickte. Als sie gegangen war, huschte ich zu ihm, bahnte mir einen Weg durchs Publikum, das unschlüssig zwischen den Stühlen stand. „Gut!“, flüsterte ich ihm zu, „richtig gut!“

Joachim stand auf und sah mir ein wenig ungläubig ins Gesicht.

„Wirklich?“

„Ja!“, sagte ich, „wirklich!“

„Stimmt!“, bestätigte Christa, seine Frau, die dazugekommen und mich flüchtig begrüßt hatte, ohne mich länger als nötig anzusehen. Neben ihr die gemeinsame, erwachsene Tochter, die aus München angereist war. Wir alle lächelten ihn an, Christa klopfte ihm auf die Schulter und gab ihm einen Kuss.

„Wollt ihr nicht was trinken?“

Er war erleichtert, das sah man. Aber er wusste nicht, was er sagen oder tun sollte, wohin mit sich.

„Ich geh kurz raus, frische Luft schnappen“, sagte ich. Im selben Augenblick, als ich Christas Stimme hörte, war mir klar geworden, dass ich ein wenig zu vorschnell gehandelt hatte. Joachim war dankbar; er weiß, dass Christa und ich nicht die engsten Freundinnen sind.

Draußen wartete Plumm. Er hatte mich gesehen und kam sofort auf mich zu; er suchte jemanden, mit dem er reden konnte. Große Lust hatte ich nicht gerade dazu. Genau wie Joachim mochte ich ihn nicht, weil er etwas unangenehm Aufdringliches hatte. Seine Fragen, seine Bemerkungen konnten sehr aggressiv sein. Doch ich konnte ihm nicht ausweichen; es wäre unhöflich gewesen.

„Na, was sagt die Journaille?“ Seine Häme war nicht zu überhören, ich versuchte sie zu ignorieren.

„Ich bin nicht als Kritikerin hier“, antwortete ich ausweichend. Er grinste breit; in diesem Fall ist es das richtige Wort.

„Aber Sie haben doch eine persönliche Meinung, oder?“

Ich nickte ihm freundlich zu, seiner spöttelnden Frage zum Trotz. „Die habe ich.“ Und erklärte meiner parteiischen Überzeugung und der halben Wahrheit gemäß: „Ich finde, es ist das Beste, was er bisher geschrieben hat.“

Plumm grinste. „Das hört sich ein bisschen nach Versteckspiel an. Sagen Sie doch ganz einfach: Ist es eher ‚gut‘ oder ‚nicht so gut‘?“

„Nein, so einfach ist das nicht“, sagte ich, „beides wird ihm nicht gerecht. Ich kenne ihn.“ Lächelte ihn zitronensüß an und ging wieder hinein.

2

„Ich kenne ihn!“ Das sagt Marion oft. Voller Überzeugung, ohne jede Einschränkung. Sie kennt ihn länger als Christa, seine Frau. Sie weiß, was ihn beschäftigt, was er fühlt, was er plant oder auch vermeiden, wem er aus dem Weg gehen will.

Vor gut 60 Jahren saßen sie Tag für Tag, vier Jahre lang, in derselben Volksschule, in derselben zerkratzten Holzbank, eingezwängt zwischen der abgeschrägten Schreibfläche und der harten Rückenlehne. Und genau seit dem 21. September 1957 waren sie unzertrennlich. Marion hat diesen Tag nie vergessen. Es war der, an dem die Pamir unterging, das Segelschulschiff. Seit Tagen hatte es gegen einen entsetzlich tobenden Hurrikan im Nordatlantik gekämpft. Das ganze Land zitterte mit den vielen noch so jungen Seeleuten, die um ihr Leben kämpften; alle bangten und hofften, saßen vor den Radios und warteten auf neue und bessere Nachrichten, auf ein Abflauen des Unwetters.

Marion, damals noch keine 7 Jahre alt, hatte sich mit klopfendem Herzen immer wieder vorzustellen versucht, was ein Mensch auf einem untergehenden Schiff empfindet, unter den Planken das unendlich tiefe, schwarze, aufgewühlte Meer. Wenn es überall knarrt und ächzt und Schreie und andere grässliche Geräusche von überbrechenden Gischtwolken erstickt werden und nach einer kurzen Schrecksekunde sofort wieder da sind. Er muss doch entsetzliche Angst haben und unvorstellbar verzweifelt sein, wenn er in den gewaltigen Wellen und Sturzbächen treibt und an seine Eltern oder Geschwister denkt, die er vielleicht nie wiedersehen wird. Wenn er merkt, dass er schwächer wird, dass seine Arme erlahmen und er immer mehr Salzwasser schluckt. Und dass er immer weiter von dem Schiff abgetrieben wird.

Als sie vom endgültigen Untergang des Schiffes hörten, weinten ihre Eltern, Mutter und Vater, daran erinnert sich Marion. Und dennoch: Die Pamir und ihr grausiges Ende, so unvergesslich sie sich bei Marion eingeprägt hatten, waren ihr ganzes Leben lang auch ein Stichwort für sie, eine Erinnerung an etwas ganz anderes. Seit dem Tag nämlich, es war ein Samstag, fühlte sie sich unzertrennlich mit Joachim verbunden.

Um 12.00 Uhr war die Schule aus damals. Auf dem gemeinsamen Weg nach Hause trödelten sie die Straße entlang, drückten sich die Nasen an den vielen Schaufenstern platt und machten sich gegenseitig auf tausenderlei kleine Dinge aufmerksam. Sie hatten unendlich viel Zeit. Kurz vor der Kirche rannten sie in eine Apotheke, wo sie fast täglich auf dem Nachhauseweg ein Gläschen Wasser tranken. Ganz umsonst. „Na, ihr beiden, habt ihr genug gelernt?“, fragte sie die Apothekerin jedes Mal. „Dann bedient euch mal!“ Das Trinken selbst war aber gar nicht wichtig. Was die beiden Kinder immer von neuem faszinierte war der dünne, klare Wasserstrahl, der sich aus einem gebogenen, mattsilber glänzenden Röhrchen in das zarte Gläschen ergoß und genau in dem Augenblick stoppte, als es fast voll war. Kein Tropfen lief über. Ein Wunder!

Als sie die Apotheke an diesem 21. September 1957 wieder verließen, blieb Marion abrupt stehen. „Der Schlüssel!“ Sie war blass geworden. „Mein Hausschlüssel!“

Sie streifte sich den Schulranzen vom Rücken, riss ihn hastig auf und wühlte darin herum. Nichts. „Er muss in meinem Pult liegen.“ Sie sah Joachim an, als könne nur er den Schlüssel wieder herbeizaubern. „Und meine Eltern kommen erst heute Abend zurück.“

„Du kannst doch mit zu uns kommen“, überlegte Joachim.

„Nein, ich muss ihn haben.“

Joachim fragte nicht, warum.

„Er muss in meinem Pult sein. Ich hab ihn abgenommen, er hat so gejuckt.“ Fast alle Kinder trugen ihren Hausschlüssel an einem Band um den Hals gehängt, und oft genug, wenn sie schwitzten, scheuerte das Metall auf der Haut und reizte sie. „Ich geh nochmal zurück.“

Sie sahen sich an und wussten beide, was der andere dachte: Dass das Schultor längst geschlossen sein würde.

„Ich komme mit“, sagte Joachim. Und sie kehrten um. Liefen schweigend nebeneinander her, ohne Hoffnung, dass das schwere Tor noch geöffnet sein könnte. Der Hausmeister achtete gewissenhaft darauf, dass die Kinder nach Schulschluss schnell den Hof verließen, besonders an den Samstagen. Er drängte die Trödler hinaus und schimpfte über jeden, der sich zu viel Zeit ließ. Er wollte seine Ruhe haben, sein Wochenende.

Wie erwartet, war das Tor geschlossen. Der Schulhof menschenleer, wie ausgestorben. Keine Schüler mehr, keine Lehrer und schon gar kein Hausmeister. Marion, die heimlich auf ein kleines Wunder gehofft hatte, drehte sich weg von Joachim und begann zu weinen.

„Bleib hier stehen“, sagte Joachim, ließ seinen Schulranzen über den Rücken hinab rutschen und schob ihn neben ihre Füße auf den Bürgersteig. „Ich hab eine Idee.“ Er lief, so schnell er konnte, die Straße hinunter und verschwand in einer Seitengasse. Marion sah ihm hinterher, ohne auch nur einen Schritt zu tun. Was hat er vor?, rätselte sie.

Sie blieb stehen, so wie er es gesagt hatte. Bewegte sich weder vor noch zurück, keinen Millimeter, blieb stehen wie festgewachsen, um nur ja nicht zu gefährden, was Joachim vorhatte und sie nicht kannte. Die kleinste Bewegung, fürchtete sie, könnte alles zunichte machen. Um alles in der Welt wollte sie stehenbleiben und nichts Falsches tun. Joachim, fühlte sie, war ihre einzige Chance.

Eine Frau, die einen Kinderwagen vor sich her schob, blieb ebenfalls stehen und fragte sie, ob sie etwas ‚hätte‘. Marion schüttelte stumm den Kopf. Die Frau guckte sie lange an, als könne irgendetwas nicht stimmen, bevor sie zögerlich weiterging. Auch andere kamen vorbei und drehten sich nach ihr um, tuschelten miteinander, setzten ihren Weg langsam fort. Manche wandten sich noch mehrmals um und guckten zurück, als fragten sie sich etwas.

Nach unendlich langer Zeit tauchte Joachim wieder auf, knallrot im Gesicht, außer Atem. Aber Marion sah ihm sofort an, dass er erfolgreich war. Er konnte nicht reden, weil er so schnell gelaufen war. Er japste, schnappte nach Luft, wühlte aber zugleich mit der Hand in seiner rechten Hosentasche herum und zauberte ihren Hausschlüssel zutage. „Hier!“

Marion war überglücklich. Sie nahm den Schlüssel und schaute ihren Freund fragend an.

„Auf der anderen Seite gibt es eine Tür zum Keller“, erklärte er, als er wieder zu Atem gekommen war. „Die war offen. Und von da konnte ich über die Flure bis zu unserer Klasse.“

„Die war noch nicht abgeschlossen?“

„Nein.“ Das ‚nein“ hatte er besonders laut gesagt, nicht ohne Absicht. Und wie erwartet löste es große Verwunderung bei Marion aus.

„Ja, und?“ Sie stand wieder genauso unbewegt wie noch vor wenigen Minuten.

„Ich bin zum Hausmeister gegangen und hab geklingelt.“

„Du hast …?“ Marion betrachtete ihn, als habe er mit einem Drachen gekämpft. Und Joachim genoss jedes einzelne Wort, denn sie hatte ja recht: Ein kleiner Held war er schon.

„Was sollte ich denn sonst machen? Er hat mich angeschrien, was mir einfällt und wie ich ins Haus gekommen sei und dass er seine Ruhe haben will, weil Wochenende ist und so. Und dass er das meinen Eltern melden will.“

„Und dann?“

„Er ist mitgekommen und hat die Klasse aufgeschlossen. Der Schlüssel lag in deinem Pult.“

Auf welchem Weg Joachim das Schulgebäude wieder verlassen hatte, das zu fragen kam Marion nicht in den Sinn. Aber als die beiden wieder nebeneinander her gingen, spürte sie das Glück, das man empfindet, wenn jemand etwas Besonderes für einen getan hat. An einer Ampel, als sie auf Grün warteten, griff sie plötzlich nach Joachims Hand - und ließ sie, erschrocken, sogleich wieder los. Aber diese kurze, ungeplante Handlung, die nichts anderes bedeutete als einen unschuldigen, von Herzen kommenden Dank, haben die beiden nie vergessen.

3

Im Café - ich hatte mich wieder auf meinen Platz hinten links in die Ecke gesetzt - drängelten sich ein paar Zuhörer um Joachim. Einer von ihnen war Plumm. Ich wunderte mich darüber, dass Joachim konzentriert auf ihn einredete, die anderen hörten nur zu. Plumm stand mit dem Rücken zu mir, ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber ich stellte mir vor, wie er Joachim angrinste. Das war schon immer seine Art: mit einem überlegenen Grinsen den Anschein zu erwecken, als stehe er meterhoch über seinen Gesprächspartnern. Auf diese Weise versuchte er sie lächerlich zu machen. Er sagte nichts, aber wenn er grinste, dann so, dass er unverkennbar eine ganz leise Verachtung für das signalisierte, was sein Gegenüber geäußert hatte. Joachim indes schien sich diesmal nicht verunsichern zu lassen. Er redete unentwegt auf ihn ein. Bis Plumm ihm plötzlich kurz die Hand reichte, sich abrupt abwandte und mit festen, entschlossenen Schritten das Café verließ.

Fassungslos schaute Joachim hinter ihm her. Die Tür knallte ins Schloss, als wollte sie ein Ausrufezeichen setzen. Dann zuckte er mit den Schultern und ging zurück an sein Lesetischchen; die anderen, den meisten war dieser Auftritt wohl nicht entgangen, setzten sich kopfschüttelnd auf ihre Plätze.

Nicht alle, die gekommen waren, sind nach der Pause geblieben. Ein jüngeres Paar (Joachim sagte mir später, es seien ehemalige Schüler von ihm gewesen) war gegangen, und außer Plumm noch ein weiterer Mann, der, er saß am Tisch neben mir, während der Lesung keinerlei Regung gezeigt hatte. Es gibt Leute, deren Gesichter wie eingefroren aussehen, egal, was passiert. Er gehörte dazu.

Joachim fasste kurz zusammen, was zwischen dem ersten und dem vorletzten Kapitel geschieht, nahm sein Manuskript wieder zur Hand und räusperte sich. Und genau in dem Augenblick, als er seine Lesung fortsetzen wollte, er hatte schon Luft geholt, bellte das Hündchen wieder. Alles amüsierte sich, es war zu komisch. „Der weiß genau, was er tut“, bemerkte jemand, und alle kreischten los.

Für Joachim war es nicht ganz leicht, in die Lesung zurückzufinden. Ob es an dem Hündchen lag, das ihm zuvorgekommen war oder an Plumm - jedenfalls wirkte er unkonzentriert auf mich. Als habe er neben seiner Geschichte noch etwas anderes im Kopf. Er las nicht schlecht, war auch gut zu verstehen, aber mir fehlte die Überzeugung dahinter. Ein Autor, der seinen eigenen Text liest, muss ihn doch so gut wie möglich verkaufen. Man muss spüren, dass er hinter seinem eigenen Werk steht, dass er sich mit ihm identifiziert, dass er es dem Publikum gerne vorträgt. Joachim hatte mir so oft aus seinem Buch vorgelesen, voller Begeisterung, voller Überzeugung. Er hatte mir vorgeschwärmt, was es für ihn bedeutete, die Geschichte seines Vaters - und zugleich seine - aufzuschreiben. Aber jetzt ging er auf Distanz zu sich selbst. Als lese er den Text eines anderen. Mir kam es so vor, als ob er sich selbst überholte. Seine Lesung absolvierte er auf der rechten Spur, und links rasten ganz andere Gedanken an ihm vorbei. Sie irritierten ihn, und als sie weit vor ihm längst außer Sicht waren, jagten von hinten schon neue heran. Auf diese Weise würde seine Hoffnung, sich als Autor zu profilieren nie in Erfüllung gehen.