9,99 €

Mehr erfahren.

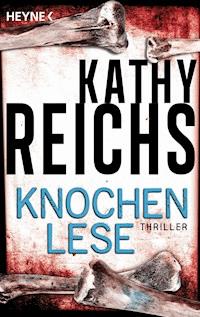

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane

- Sprache: Deutsch

Ihr Ziel: Gerechtigkeit für die Toten

Ein kleines Dorf in Guatemala: Als die Forensikerin Tempe Brennan in den Brunnenschacht hinabsteigt, ahnt sie, dass sie am Grund ein grausiger Fund erwartet. Hier wurden vor Jahrzehnten die Leichen von über zwanzig Bewohnern eines kleinen Dorfes verscharrt, Frauen und Kinder, die ein Militärkommando kaltblütig hingerichtet hatte. Noch während die Opfer des Massakers geborgen werden, bekommt Brennan zu spüren, dass die Machthaber in Guatemala, damals wie heute, ein schreckliches Geheimnis hüten. Doch nicht nur die Gerechtigkeit für die Toten steht auf dem Spiel. Auch Tempes Leben ist plötzlich in Gefahr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

DAS BUCH

Im Jahr 1982 ereignete sich in Chupan Ya, einem kleinen Dorf in Guatemala, ein schreckliches Verbrechen. Während des Bürgerkrieges stürmte ein Militärkommando die Häuser, verschleppte, quälte und tötete Frauen und Kinder. Heute, 20 Jahre nach dem Massaker, machen sich die Mitglieder einer Menschenrechtsorganistion daran, die lang verschwiegene Bluttat aufzuklären. Unterstützt werden sie von Dr.Tempe Brennan, forensische Anthropologin aus Montreal, die sich bereit erklärt hat, bei der Identifizierung der Opfer zu helfen. In einem Brunnenschacht wurden sie gefunden, erschossen mit Maschinengewehren oder hingerichtet durch Machetenhiebe. Selbst Säuglinge hatten die Soldaten nicht verschont. Brennan beginnt mit einer mühevollen Knochenlese. Doch schnell wird klar, dass die Regierung Guatemalas wenig Einsicht für die Bemühungen des Teams zeigt …

DIE AUTORIN

Kathy Reichs, geboren in Chicago, lebt in Charlotte und Montreal. Sie ist Professorin für Anthropologie an der University of North Carolina und unter anderem als forensische Anthropologin für das Laboratoire de sciences judiciares et de médecine légale in Quebec, die American Academy of Forensic Sciences und das National Police Advisory Board in Kanada tätig. Jeder ihrer Romane erreichte Spitzenplätze auf allen internationalen und deutschen Bestsellerlisten. Ihre Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt. Tempe Brennans Fälle laufen als höchst erfolgreiche Fernsehserie »BONES – Die Knochenjägerin«.

Inhaltsverzeichnis

Für die Unschuldigen:

Guatemala1962–1996

New York, New YorkArlington, VirginiaShanksville, Pennsylvania

11. September 2001

Ich habe ihre Knochen berührt. Ich trauere um sie.

1

»Ich bin tot. Sie haben mich auch umgebracht.«

Die Worte der alten Frau stachen mir ins Herz.

»Bitte erzählen Sie mir, was an diesem Tag passiert ist.« Maria sprach so leise, dass ich Mühe hatte, ihr Spanisch zu verstehen.

»Ich habe meine Kleinen geküsst und bin auf den Markt gegangen.« Die Augen niedergeschlagen, die Stimme tonlos. »Ich wusste nicht, dass ich sie nie wieder sehen würde.«

Aus dem K’akchiquel ins Spanische, dann die Übersetzung in die Gegenrichtung und wieder andersherum im Wechselspiel von Frage und Antwort. Die Übersetzung schaffte es nicht, das erinnerte Grauen zu mildern.

»Wann sind Sie nach Hause zurückgekehrt, Señora Ch’i’p?«

»A que hora regreso usted a su casa, Señora Ch’i’p?«

»Chike ramaj xatzalij pa awachoch, Ixoq Ch’i’p?«

»Am späten Nachmittag. Ich hatte meine Bohnen verkauft.«

»Das Haus brannte?«

»Ja.«

»Ihre Familie war drinnen?«

Ein Nicken.

Ich betrachtete die Beteiligten. Eine uralte Maya-Frau, ihr Sohn mittleren Alters und die junge Kulturanthropologin Maria Paiz, jetzt gezwungen, unaussprechliche Erinnerungen auszugraben. Ich spürte Wut und Trauer in mir zusammenprallen wie die Gewitterwolken, die sich am Horizont auftürmten.

»Was haben Sie getan?«

»Wir haben sie im Brunnen begraben. In aller Eile, bevor die Soldaten zurückkamen.«

Ich musterte die alte Frau. Ihr Gesicht war wie brauner Kord. Ihre Hände waren schwielig, der lange Zopf mehr grau als schwarz. Um ihren Kopf war ein Tuch geknotet, leuchtende Rot-, Pink-, Gelb- und Blautöne, verwebt zu Mustern, die älter waren als die Berge, die uns umgaben. Ein Zipfel hob und senkte sich im Wind.

Die Frau lächelte nicht. Sie runzelte auch nicht die Stirn. Und sie schaute niemanden an, was mich sehr erleichterte. Hätten sich unsere Blicke auch nur kurz getroffen, wäre die Übermittlung von Schmerz wohl grausam gewesen.

Vielleicht wusste sie das und wandte den Blick ab, um nicht andere in die Hölle hinabzuziehen, die diese Augen verbargen.

Es konnte natürlich auch Misstrauen sein. Vielleicht war sie nach dem, was sie erlebt hatte, nicht mehr bereit, Fremden offen in die Augen zu sehen.

Da ich einen leichten Schwindel verspürte, drehte ich einen Eimer um, setzte mich darauf und betrachtete die Umgebung.

Ich befand mich auf zweitausend Meter Höhe im westlichen Hochland Guatemalas, am Grund einer Schlucht mit steilen Flanken. Ungefähr einhundertfünfundzwanzig Kilometer nordwestlich von Guatemala City.

Um mich herum floss ein breiter Strom aus üppig grünem Wald, durchsetzt von kleinen Feldern und Gemüsegärten, wie Inseln. Hier und dort war das riesige Schachbrett von künstlich angelegten Terrassen durchbrochen, die sich spielerisch wie Wasserfälle in die Tiefe stürzten. Dunst umwaberte die höchsten Gipfel und ließ ihre Umrisse verschwimmen wie auf einem Bild von Monet.

Landschaften von solcher Schönheit hatte ich nur selten gesehen. Die Great Smoky Mountains. Den Gatineau in Quebec im Nordlicht. Die Barrier Islands vor der Küste Carolinas. Der Vulkan Haleakula bei Sonnenaufgang. Der Liebreiz der Umgebung machte die vor mir liegende Arbeit umso herzzerreißender.

Als forensische Anthropologin ist es meine Aufgabe, Tote auszugraben und zu untersuchen. Ich identifiziere die Verbrannten, die Mumifizierten, die Verwesten und die Skelettierten, die ansonsten in anonymen Gräbern landen würden. Manchmal sind die Ergebnisse nur sehr allgemein, kaukasoide Frau, Mitte zwanzig. Bei anderen Gelegenheiten kann ich ein Opfer genau identifizieren. In einigen Fällen finde ich heraus, wie die Leute starben. Oder wie ihre Leichen verstümmelt wurden.

Ich bin also durchaus gewöhnt an den Tod und das, was nach ihm kommt. Ich bin vertraut mit seinem Geruch, seinem Anblick, mit seiner Bedeutung. Ich habe gelernt, mich emotional zu stählen, damit ich meinen Beruf ausüben kann.

Aber diese alte Frau durchbrach meinen Schutzwall, meine Distanziertheit.

Noch ein Schwindelanfall. Das liegt an der Höhe, sagte ich mir, senkte den Kopf und atmete tief durch.

Obwohl meine eigentlichen Wirkungsstätten North Carolina und Quebec sind, für deren Behörden ich als forensische Anthropologin tätig bin, war ich als Freiwillige nach Guatemala gekommen, um einen Monat lang als Beraterin für die Fundación de Antropología Forense de Guatemala zu arbeiten. Die Guatemaltekische Stiftung für Forensische Anthropologie, FAFG, arbeitete daran, die Überreste all jener zu lokalisieren und zu identifizieren, die während des Bürgerkriegs von 1962 bis 1996, einem der blutigsten Konflikte der lateinamerikanischen Geschichte, verschwunden waren.

Seit meiner Ankunft vor einer Woche hatte ich viel gelernt. Schätzungen über die Zahl der Vermissten schwankten zwischen ein- und zweihunderttausend. Der Großteil der Gräueltaten ging auf das Konto der guatemaltekischen Armee und der mit ihr verbündeten paramilitärischen Organisationen. Die meisten der Getöteten waren Bauern vom Lande. Viele davon Frauen und Kinder.

Die Opfer wurden erschossen oder mit Macheten zerstückelt. Andere Dörfer hatten nicht so viel Glück wie Chupan Ya. Hier hatten die Bewohner Zeit gehabt, ihre Toten zu verstecken. Viel häufiger wurden die Leichen in anonymen Massengräbern verscharrt, in Flüsse geworfen oder unter den Ruinen von Hütten oder Häusern liegen gelassen. Die Hinterbliebenen erhielten keine Erklärungen, keine Vermisstenlisten, keine Unterlagen. Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen bezeichnete diese Massaker als Genozid am Volk der Maya.

Familien und Nachbarn nannten ihre Vermissten desaparecidos. Die Verschwundenen. Die FAFG versuchte, sie oder genauer ihre Überreste zu finden, und ich war gekommen, um dabei zu helfen.

Hier in Chupan Ya waren Soldaten und Zivilpatrouillen an einem Augustmorgen im Jahr 1982 eingefallen. Die Männer flohen, weil sie befürchteten, man würde sie der Kollaboration mit der örtlichen Guerillabewegung verdächtigen. Den Frauen wurde befohlen, sich mit ihren Kindern in Gruppen auf bestimmten Farmen zu versammeln. Sie gehorchten, vielleicht, weil sie dem Militär vertrauten, vielleicht aber, weil sie es fürchteten. Als die Soldaten sie auf den Farmen fanden, wurden die Frauen stundenlang vergewaltigt und dann umgebracht. Jedes Haus im Tal wurde niedergebrannt.

Überlebende erzählten von fünf Massengräbern. Am Grund des Brunnens hinter Mrs. Ch’i’p lagen angeblich dreiundzwanzig Frauen und Kinder.

Die alte Frau fuhr mit ihrer Geschichte fort. Hinter ihrer Schulter konnte ich die Konstruktion erkennen, die wir vor drei Tagen errichtet hatten, um den Brunnen und seine Umgebung vor Regen und Sonne zu schützen. Rucksäcke und Kamerataschen hingen an Metallstützen, und Planen bedeckten die Grube darunter. Kisten, Eimer, Schaufeln, Pickel, Besen und Lagerbehälter lagen dort, wo wir sie an diesem Morgen hingeworfen hatten.

Zwischen den Stangen hatten wir Seile gespannt, um die Zuschauer von den Arbeitern zu trennen. Innerhalb der Abgrenzung saßen drei Mitglieder des FAFG-Teams untätig herum. Außerhalb standen die Dorfbewohner, die jeden Tag hierher kamen, um schweigend zuzusehen.

Und die Polizisten, die uns aufhalten sollten.

Wir waren kurz davor gewesen, Indizien zu entdecken, als wir den Befehl zum Abbruch erhielten. Die Erde, einst mahagonifarben, jetzt friedhofschwarz, hatte erste Aschespuren preisgegeben und verkohlte Fragmente. Im Sieb hatten wir eine Kinderhaarspange gefunden. Stofffetzen. Einen winzigen Turnschuh.

O Gott. Lag die Familie der alten Frau wirklich nur Zentimeter unterhalb der Stelle, an der wir hatten aufhören müssen?

Fünf Töchter und neun Enkel. Erschossen, zerstückelt und zusammen mit Nachbarsfrauen und -kindern in ihrem Haus verbrannt. Wie erträgt man einen solchen Verlust? Was konnte das Leben da noch bieten außer endlosem Schmerz?

Als ich meinen Blick wieder auf die Landschaft richtete, bemerkte ich ein halbes Dutzend Gehöfte auf Lichtungen im Wald. Lehmwände, Ziegeldächer, Rauch, der von Kochstellen in die Höhe stieg. Jedes hatte einen ungepflasterten Hof, eine Außentoilette und ein oder zwei ausgemergelte braune Hunde. Die Wohlhabenderen hatten Hühner, ein dürres Schwein, ein Fahrrad.

Zwei von Mrs. Ch’i’ps Töchtern hatten in der Ansammlung von Hütten auf halber Höhe der östlichen Flanke gewohnt. Eine andere hatte oben auf der Anhöhe gelebt, wo wir unsere FAFG-Fahrzeuge abgestellt hatten. Diese Frauen waren verheiratet gewesen, an ihr Alter konnte sie sich nicht mehr erinnern. Ihre Kinder waren drei Tage, zehn Monate, zwei, vier und fünf Jahre alt gewesen.

Ihre jüngsten Töchter waren noch zu Hause gewesen. Sie wurden elf und dreizehn Jahre alt.

Familien, verbunden über Fußpfade und ein Netzwerk der Gene. Dieses Tal war ihre Welt.

Ich stellte mir vor, wie Mrs. Ch’i’p an diesem Tag nach Hause kam, vielleicht auf demselben Lehmpfad, den wir uns jeden Morgen hinunter- und jeden Abend hinaufquälten. Sie hatte ihre Bohnen verkauft. Wahrscheinlich war sie fröhlich.

Dann das Grauen.

Zwei Jahrzehnte reichen nicht zum Vergessen. Ein Leben reicht nicht.

Ich frage mich, wie oft sie an sie dachte. Gingen ihre Schatten mit ihr, wenn sie sich zum Markt schleppte, auf demselben Weg, den sie an diesem verhängnisvollen Tag gegangen war? Schlüpften sie durch den zerrissenen Fetzen, der ihr Fenster verhüllte, wenn jeden Abend die Dunkelheit über das Tal hereinbrach? Bevölkerten sie ihre Träume? Kamen sie grinsend und lachend zu ihr, wie sie es im Leben getan hatten? Oder blutig und verkohlt, wie sie sie im Tod gefunden hatte?

Meine Sicht verschwamm, ich senkte wieder den Kopf und starrte die Erde an. Wie war es möglich, dass menschliche Wesen anderen menschlichen Wesen so etwas antaten? Hilflosen und wehrlosen Frauen und Kindern? In der Ferne hörte ich Donner grollen.

Sekunden, vielleicht Jahre später brach die Befragung ab, eine unübersetzte Frage hing noch in der Luft. Als ich den Kopf hob, sah ich, dass Maria und ihr Übersetzer zum Hügel hinter mir starrten. Mrs. Ch’i’p hielt, die Hand an der Wange, die Finger eingekrümmt wie ein Neugeborenes, den Blick weiter auf ihre Sandalen gesenkt.

»Mateo ist zurück«, sagte Elena Norvillo, ein Mitglied der FAFG aus der Region El Petén. Ich drehte mich um, als sie aufstand. Der Rest des Teams blieb unter dem Zelt und sah von dort aus zu.

Zwei Männer trotteten einen der vielen Fußpfade herunter, die sich durch die Schlucht schlängelten, der vordere in blauer Windjacke, ausgewaschenen Jeans und brauner Kappe. Obwohl ich deren Aufdruck nicht entziffern konnte, wusste ich doch, dass er FAFG lautete. Wir sechs Wartende trugen dieselben Kappen. Der Mann, der ihm folgte, trug Anzug und Schlips, und in der Hand hielt er einen Klappstuhl.

Wir sahen zu, wie die beiden sich einen Weg bahnten durch dürre Maisstauden, umringt von diversen anderen Pflanzen, wobei sie darauf achteten, nichts zu beschädigen. Ein Bohnensämling. Ein Kartoffelkeimling. Für uns unbedeutend, aber wesentlich als Nahrungs- oder Einkommensquelle für die Familie, der sie gehörte.

Als sie nur noch zwanzig Meter entfernt waren, rief Elena.

»Hast du’s geschafft?«

Mateo reckte den Daumen in die Höhe.

Die Unterbrechung der Ausgrabung war von einem örtlichen Amtsrichter angeordnet worden. Nach seiner Interpretation des Exhumierungsbefehls durften keine Arbeiten stattfinden, wenn nicht ein Richter, das guatemaltekische Äquivalent eines Bezirksstaatsanwalts, anwesend war. Als dieser Amtsrichter uns früh an diesem Morgen besucht und keinen solchen Richter vor Ort angetroffen hatte, hatte er den Stopp der Grabungen befohlen. Mateo war nach Guatemala City gefahren, um eine Aufhebung dieses Spruchs zu erreichen.

Mateo führte seinen Begleiter direkt zu den beiden uniformierten Wachen von der Nationalen Zivilpolizei und zog ein Dokument hervor. Der ältere Polizist schob sich den Gurt seiner Halbautomatik höher auf die Schulter, nahm das Papier und las mit gesenktem Kopf, sodass sich das langsam verlöschende Nachmittagslicht in seinem glänzend schwarzen Mützenschirm spiegelte. Sein Partner stand nur da, einen Fuß vorgestreckt, mit gelangweilter Miene.

Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Besucher im Anzug gab der ältere Polizist Mateo das Dokument zurück und nickte.

Die Dorfbewohner schauten stumm, aber neugierig zu, wie Juan, Luis und Rosa aufstanden und sich, wie Basketballspieler, mit erhobenen Händen abklatschten. Mateo und sein Begleiter gesellten sich am Brunnen zu ihnen. Elena folgte.

Als ich zum Zelt ging, warf ich noch einen kurzen Blick auf Mrs. Ch’i’p und ihren erwachsenen Sohn. Der Mann machte ein wütendes Gesicht, jede seiner Poren schien Hass auszuschwitzen. Hass auf wen, fragte ich mich. Auf diejenigen, die seine Familie abgeschlachtet hatten? Auf diejenigen, die aus einer ganz anderen Welt gekommen waren, um die Ruhe ihrer Knochen zu stören? Auf weit entfernte Behörden, die auch noch die kleinsten Bemühungen behinderten? Auf sich selbst, weil er diesen Tag überlebt hatte? Seine Mutter stand hölzern und mit ausdruckslosem Gesicht neben ihm.

Mateo stellte den Mann im Anzug als Roberto Amado vor, Abgesandter aus dem Büro des Bezirksstaatsanwalts. Der Richter in Guatemala City hatte entschieden, dass seine Anwesenheit den Anforderungen des Exhumierungsbefehls genüge. Amado würde die Arbeiten beobachten und alles dokumentieren, um unsere Ergebnisse vor Gericht verwertbar zu machen.

Amado gab jedem von uns die Hand, ging dann in eine Ecke der überdachten Fläche, klappte seinen Stuhl auf und setzte sich. Mateo fing an, Aufgaben zu verteilen.

»Luis, Rosa, ihr siebt bitte. Tempe und ich graben. Juan, du schaufelst die Erde weg. Wir wechseln uns ab, wenn’s nötig wird.

Mateo hatte eine kleine v-förmige Narbe auf seiner Oberlippe, die sich zu einem U verbreiterte, wenn er lächelte. Heute blieb das V so schmal wie ein Dorn.

»Elena, du dokumentierst und fotografierst. Skelettinventar, Artefakteninventar, Fotos mit Legenden. Jedes Molekül wird registriert.«

»Wo sind Carlos und Molly?«, fragte Elena.

Carlos Menzes war Mitglied einer argentinischen Menschenrechtsorganisation, die die FAFG seit ihrer Gründung 1992 beriet. Molly Carraway war Archäologin und gerade aus Minnesota gekommen.

»Sie fahren den anderen Laster hierher für den Abtransport. Wir brauchen ein zweites Fahrzeug, wenn wir mit unserer Ausrüstung und den Artefakten von hier wieder weg wollen.«

Er schaute zum Himmel hoch.

»Das Gewitter ist noch zwei Stunden entfernt, vielleicht drei, wenn wir Glück haben. Lasst uns diese Leute finden, bevor hier noch mehr juristischer Müll abgeladen wird.«

Während ich Kellen zusammensuchte und in einen Eimer steckte, an dem ein Seil befestigt war, verstaute Mateo den Gerichtsbeschluss in seinem Rucksack und hängte ihn an eine Querstange. Seine Augen und Haare waren schwarz, sein Körper wie ein Hydrant, kurz und stämmig. Muskelstränge zeigten sich an seinem Hals und seinen Armen, als er und Luis die Plane zurückschlugen, die die Grube bedeckte.

Mateo stellte einen Fuß auf die erste der Erdstufen, die wir in eine Grubenwand geschlagen hatten. Die Kante bröckelte, und Erde rieselte zwei Meter in die Tiefe. Die Klümpchen machten ein leise tickerndes Geräusch, als Mateo langsam nach unten stieg.

Als er unten angekommen war, ließ ich den Eimer hinunter und zog mir dann den Reißverschluss meiner Windjacke zu. Die letzten drei Tage waren mir eine Lehre gewesen. Der Mai im Hochland war zwar angenehm, aber die klamme Kälte unter der Erde ging einem durch Mark und Bein. Jeden Abend hatte ich durchgefroren und Chupan Ya mit tauben Fingern verlassen.

Ich stieg hinunter, wie Mateo es getan hatte, indem ich die Füße seitwärts aufstellte und jede unserer Behelfsstufen testete. Mein Puls beschleunigte sich, während es um mich herum immer düsterer wurde.

Mateo streckte mir die Hand entgegen, und ich nahm sie. Nachdem ich von der letzten Stufe heruntergestiegen war, stand ich in einem quadratischen Loch von nicht mehr als zwei Metern Kantenlänge. Wände und Boden waren glitschig, die Luft nasskalt und faulig.

Mein Herz hämmerte gegen das Brustbein. Schweiß lief mir die Furche über dem Rückgrat hinunter.

Wie immer in engen dunklen Löchern.

Ich wandte mich von Mateo ab, tat so, als würde ich meine Kelle reinigen. Meine Hände zitterten.

Ich schloss die Augen und kämpfte gegen die Klaustrophobie an. Ich dachte an meine Tochter. Katy als Baby. Katy an der Universität von Virginia. Katy am Strand. Ich stellte mir meine Katze, Birdie, vor. Mein Stadthaus in Charlotte. Meine Eigentumswohnung in Montreal.

Ich kannte einen Trick. Der erste Song, der mir in den Sinn kam. NeilYoung. Harvest Moon. Ich ging im Geist den Text durch.

Meine Atmung entkrampfte sich. Der Herzschlag wurde langsamer.

Ich öffnete die Augen und schaute auf die Uhr. Siebenundfünfzig Sekunden. Nicht so gut wie gestern. Besser als am Dienstag. Viel besser als am Montag.

Mateo kniete bereits und scharrte in der feuchten Erde. Ich ging in die entgegengesetzte Ecke der Grube, und die nächsten zwanzig Minuten lang arbeiteten wir schweigend, kratzten mit den Kellen, untersuchten den Boden, schaufelten Erde in Eimer.

Immer mehr Gegenstände tauchten auf. Ein Glassplitter. Ein Metallstück. Verkohltes Holz. Elena notierte alles und steckte die Fragmente in Tüten.

Von der Welt dort oben drangen Geräusche zu uns. Geplapper. Eine Bitte. Das Bellen eines Hundes. Ab und zu schaute ich hinauf, eine unbewusste Besänftigung meines Es.

Gesichter spähten zu uns herunter. Männer mit Gaucho-Hüten, Frauen in traditionellen Maya-Gewändern mit Kindern, die sich an ihre Röcke klammerten. Babys, die in regenbogenfarbenen Tüchern an ihren Müttern hingen, starrten mit runden, schwarzen Augen. Ich sah hundert Varianten von hohen Wangenknochen, schwarzen Haaren, sienafarbener Haut.

Bei einem Blick nach oben bemerkte ich ein kleines Mädchen, das die Arme über den Kopf gestreckt hatte und sich am Absperrseil festhielt. Ein typisches Kind. Dralle Wangen, schmutzige Füße, Pferdeschwanz.

Es gab mir einen Stich.

Das Mädchen war so alt wie eine von Mrs. Ch’i’ps Enkelinnen. Seine Haare waren mit Spangen zusammengesteckt, die genauso aussahen wie jene, die wir im Sieb gefunden hatten.

Ich lächelte. Das Mädchen wandte das Gesicht ab und drückte es ans Bein seiner Mutter. Eine braune Hand strich ihr über den Kopf.

Nach Aussagen von Zeugen war das Loch, in dem wir arbeiteten, eigentlich als Zisterne gedacht. Als solche wurde es nie fertig gestellt, sondern in der Nacht des Massakers hastig in ein anonymes Grab verwandelt.

Ein Grab für Leute wie jene, die jetzt da oben Wache hielten.

Wut kochte in mir hoch, während ich weitergrub.

Konzentriere dich, Brennan. Verwende deine Energie aufs Finden von Beweisen. Tu, was du tun kannst.

Zehn Minuten später stieß meine Kelle auf etwas Hartes. Ich legte das Werkzeug weg und grub mit den Fingern weiter.

Das Objekt war dünn wie ein Bleistift und hatte einen schräg abstehenden Fortsatz, der in einer furchigen Oberseite endete. Am Ende des Fortsatzes eine winzige Kugel. Um Kugel und Fortsatz eine kreisrunde Höhlung. Oberschenkelknochen und Becken. Die Hüfte eines kaum zwei Jahre alten Kindes.

Ich hob den Kopf, mein Blick traf den des kleinen Mädchens. Wieder wandte es sich ab. Doch dann tauchte es noch einmal auf, spähte zwischen den Falten des Rocks seiner Mutter hindurch und lächelte schüchtern.

Jesus Christus im Himmel.

Tränen brannten hinter meinen Lidern.

»Mateo.«

Ich deutete auf die kleinen Knochen. Mateo kam in meine Ecke gekrochen.

Der Oberschenkelknochen war fast auf der ganzen Länge durch Einwirkung von Feuer und Rauch grau und schwarz gesprenkelt. Das distale Ende war bröckelig weiß, was auf intensivere Hitze hindeutete.

Einen Augenblick sagte keiner von uns etwas. Dann bekreuzigte Mateo sich und sagte mit leiser Stimme:

»Wir haben sie.«

Als Mateo aufstand und den Satz wiederholte, versammelte sich das ganze Team am Brunnenrand.

Ein flüchtiger Gedanke. Wen haben wir, Mateo? Wir haben die Opfer, nicht die Mörder. Wie groß ist die Chance, dass auch nur einer dieser staatlich sanktionierten Schlächter je angeklagt, geschweige denn bestraft wird?

Elena warf eine Kamera herunter und dann einen Plastikmarker mit der Ziffer »1« darauf. Ich steckte den Marker mit der Fallnummer neben dem Fund in die Erde und fotografierte ihn.

Dann machten Mateo und ich uns wieder ans Graben, die anderen ans Hochziehen der Eimer und ans Sieben. Nach einer Stunde stellte ich mich ans Sieb. Und nach einer weiteren kletterte ich wieder in die Grube.

Das Gewitter ließ auf sich warten, und die Zisterne erzählte ihre Geschichte.

Das Kind war eins der letzten Opfer gewesen, die man in das versteckte Grab hinabgelassen hatte. Darunter und im Umkreis lagen die Überreste der anderen. Einige stark verbrannt, andere kaum angesengt.

Bis zum späten Nachmittag hatten wir sieben Fallnummern zugewiesen, und fünf Schädel starrten uns aus einem Knochengewirr heraus an. Drei der Opfer waren Erwachsene, mindestens zwei Jugendliche. Nummer eins war ein Kind. Bei den anderen war eine Altersschätzung unmöglich.

Bei Einbruch der Dunkelheit machte ich eine Entdeckung, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Über eine Stunde lang hatte ich an Skelett Nummer fünf gearbeitet. Ich hatte Schädel und Unterkiefer freigelegt und Wirbelsäule, Brustkorb, Becken und Gliedmaßen von Erde befreit. Ich hatte mich an den Beinen entlang gearbeitet und die Fußknochen unter denen des Opfers daneben entdeckt.

Skelett Nummer fünf war weiblich. Die Augenhöhlen zeigten keine dicken Wülste, die Wangenknochen waren glatt und schmal, die Fortsätze des Schläfenbeins klein. Die untere Körperhälfte war in die Überbleibsel eines verfaulten Rocks gewickelt, der exakt so aussah wie das Dutzend über mir. An einem fragilen Fingerknochen steckte ein korrodierter Ehering.

Obwohl die Farben ausgebleicht und fleckig waren, konnte ich auf dem Stoff, der am Oberkörper hing, ein Muster erkennen. Zwischen den Armknochen, auf dem zusammengebrochenen Brustkorb, lag ein Bündel mit einem anderen Muster. Vorsichtig löste ich eine Ecke, schob die Fingerspitzen darunter und hob die äußere Gewebeschicht an.

Einmal erhielt ich in meinem Labor in Montreal den Auftrag, den Inhalt eines Jutesacks zu untersuchen, den man am Ufer eines Binnensees gefunden hatte. Aus dem Sack zog ich mehrere Steine und Knochen, die so dünn waren, dass ich zuerst dachte, sie stammten von einem Vogel. Ich hatte mich geirrt. Der Sack enthielt die Überreste von drei Kätzchen, die man mit den Steinen beschwert und ins Wasser geworfen hatte, um sie zu ertränken. Mein Abscheu war so stark gewesen, dass ich das Labor verlassen und einige Meilen gehen musste, bevor ich weiterarbeiten konnte.

In dem Bündel, das das Skelett Nummer fünf umklammert hielt, fand ich einen Bogen aus winzigen Wirbelscheiben und einen zierlichen Brustkorb, der sich darum wölbte. Arm- und Beinknochen von der Größe von Streichhölzern. Einen Miniaturkiefer.

Mrs. Ch’i’ps kleine Enkelin.

Unter den papierdünnen Schädelfragmenten ein 556er-Projektil, wie es von einem Sturmgewehr verschossen wird.

Ich erinnerte mich, was ich angesichts der Gräueltat an den Katzen empfunden hatte, aber jetzt spürte ich rasende Wut. In der Umgebung unserer Grabungsstätte gab es keine Straßen, auf denen ich hätte laufen können, keine Möglichkeit, meinen Zorn zu verarbeiten. Ich starrte die kleinen Knochen an und versuchte, mir den Mann vorzustellen, der den Abzug betätigt hatte. Wie konnte er nachts schlafen? Wie konnte er tagsüber Menschen in die Augen schauen?

Um sechs sagte Mateo, es sei genug für heute. Oben roch die Luft nach Regen, und Blitzadern pulsierten in schweren, schwarzen Wolken. Die Einheimischen waren verschwunden.

Wir beeilten uns, deckten den Brunnen ab, verstauten die Ausrüstung, die wir hier lassen, und packten zusammen, was wir mitnehmen wollten. Während das Team arbeitete, fielen die ersten schweren, kalten Tropfen auf das provisorische Dach über unseren Köpfen. Amado, der Vertreter des Bezirksstaatsanwalts, wartete mit zusammengeklapptem Gartenstuhl und unergründlicher Miene.

Mateo zeichnete das Dienstbuch der Polizeiwachen ab, und dann machten wir uns auf den Weg durch den Mais, einer hinter dem anderen, wie Ameisen auf einer Duftspur. Wir hatten eben den langen, steilen Anstieg begonnen, als das Gewitter losbrach. Harter, vom Wind gepeitschter Regen stach mir ins Gesicht und durchnässte Haare und Kleidung. Blitze zuckten. Donner grollte. Bäume und Maisstauden bogen sich im Wind.

Binnen Minuten stürzte Wasser die Hügelflanke herab und verwandelte den Pfad in einen glitschigen, braunen Bach aus Schlamm. Wieder und wieder rutschte ich aus, schlug mir zuerst das eine, dann das andere Knie an. Ich krabbelte in die Höhe, hielt mich mit der rechten Hand an Pflanzen fest, zog mit der linken eine Tasche mit Kellen hinter mir her und suchte mit den Füßen Halt. Obwohl Regen und Dunkelheit mir die Sicht nahmen, konnte ich die anderen über und unter mir hören. Jeder Blitz, der über den Himmel zuckte, ließ ihre gebückten Gestalten weiß aufleuchten. Meine Beine zitterten, meine Lunge brannte.

Eine Ewigkeit später erreichte ich den Grat und schleppte mich zu dem Flecken Erde, wo wir vor elf Stunden unsere Fahrzeuge abgestellt hatten. Ich legte eben Schaufeln auf die Ladefläche eines Pick-ups, als Mateos Satellitentelefon klingelte, ein Geräusch, das in Wind und Regen kaum zu hören war.

»Kann da jemand drangehen?«, rief Mateo.

Ich schlitterte und rutschte zur Fahrerkabine, packte seinen Rucksack, fischte den Apparat heraus und schaltete ihn ein.

»Tempe Brennan«, rief ich.

»Seid ihr immer noch an der Grabungsstelle?« Englisch. Es war Molly Carraway, meine Kollegin aus Minnesota.

»Wir brechen gerade auf. Es regnet wie verrückt«, rief ich und wischte mir mit dem Handrücken Wasser aus den Augen.

»Hier ist es trocken.«

»Wo seid ihr?«

»Knapp hinter Sololá. Wir sind erst spät losgefahren. Hör zu, ich glaube wir werden verfolgt.«

»Verfolgt?«

»Ein schwarzes Auto hängt uns seit Guatemala City im Nacken. Carlos hat versucht sie abzuschütteln, aber ohne Erfolg.«

»Kannst du den Fahrer erkennen?«

»Nicht richtig. Die Windschutzscheibe ist getönt und –«

Ich hörte einen lauten Schlag, einen Schrei und dann statisches Rauschen, als wäre der Apparat zu Boden gefallen und würde jetzt herumschlittern.

»Mein Gott!« Die Entfernung dämpfte Carlos’ Stimme.

»Molly?«

Ich hörte erregte Worte, die ich nicht verstehen konnte.

»Molly, was ist los?«

Schreie. Noch ein Schlag. Kratzen. Eine Hupe. Ein lautes Knirschen. Männerstimmen.

»Was ist denn los?« Besorgnis ließ meine Stimme überschnappen.

Keine Antwort.

Ein geschriener Befehl.

»Leck mich!« Carlos.

»Molly! Sag mir, was los ist!« Ich kreischte beinahe. Die anderen hatten das Aufladen unterbrochen und starrten mich an.

»Nein!« Molly Carraway sprach wie aus einer entfernten Galaxie, ihre Stimme klang dünn und blechern und voller Panik. »Bitte. Nein!«

Zwei gedämpfte Knalle.

Noch ein Schrei.

Zwei weitere Knalle.

Stille.

2

Wir fanden Carlos und Molly ungefähr acht Kilometer außerhalb von Sololá, mehr als neunzig Kilometer von Guatemala City, aber nur dreißig von der Grabungsstelle entfernt.

Es hatte stetig geregnet, während unser Konvoi sich ruckelnd und zockelnd über den schmalen Lehm- und Felspfad mühte, der den Rand des Tals mit der Teerstraße verband. Zuerst blieb ein Fahrzeug stecken, dann ein zweites, und immer musste das ganze Team zusammen helfen, um die Räder wieder frei zu bekommen. Nach mühsamem Schieben und Stemmen in einem Ozean aus Schlamm kletterten wir wieder auf unsere Sitze und fuhren weiter. Wir sahen aus wie Eingeborene aus Neuguinea, die sich für eine Trauerfeier bemalt hatten.

Normalerweise dauerte es bis zur Teerstraße zwanzig Minuten. An diesem Abend brauchten wir mehr als eine Stunde. Ich hielt mich am Handgriff des Transporters fest, mein Oberkörper schwankte hin und her, und mein Magen verkrampfte sich vor Sorge. Obwohl wir sie nicht aussprachen, gingen Mateo und mir dieselben Fragen durch den Kopf. Was war mit Molly und Carlos passiert? Was würden wir finden? Warum hatten sie sich so verspätet? Was hatte sie aufgehalten? Hatte man sie tatsächlich verfolgt? Und wer? Wo waren ihre Verfolger jetzt?

An der Einmündung des Talwegs in die Straße stieg Señor Amado aus dem Jeep, lief zu seinem Auto und fuhr in die Nacht davon. Es war offensichtlich, dass der Vertreter des Bezirksstaatsanwalts keine Lust hatte, länger als unbedingt nötig in unserer Gesellschaft zu verweilen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!