Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

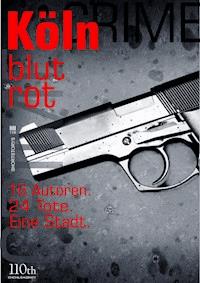

Deutschlands beste Kurzkrimiautoren haben zugeschlagen: in der Nordstadt, in der Südstadt, op der schäl Sick. Einfach überall. Und jetzt hat unsere schöne Domstadt ein paar Leichen mehr. Die Bestsellerautoren Jacques Berndorf und Gisbert Haefs haben die Messer gewetzt. Die Friedrich-Glauser-Preisträger Norbert Horst, Jürgen Ehlers und Sabina Naber die Pumpgun durchgeladen. Die Krimispezialisten Ralf Kramp, Brigitte Glaser und Carsten Sebastian Henn die Axt geschwungen. Die Kölner Killer Helmut Frangenberg, Sibylle Spittler und Hartwig Liedtke im Giftschränkchen gewühlt. Der Deutsche Kurzkrimipreisträger Kai Hensel, Sir-Walter-Scott-Preisträger Andreas Izquierdo und Thrillerspezialist U.A.O. Heinlein die Lunten gelegt. Und zum Schluss haben Angela Eßer und Julius Moll sie alle beerdigt. (Mit einem Vorwort von Frank Schätzing)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Köln

blutrot

16 Autoren. 24 Tote. Eine Stadt.

Impressum

© E-Book-Ausgabe 2014 - 110th/Chichili Agency

EPUB ISBN 978-3-95865-584-3

MOBI ISBN 978-3-95865-585-0

Erstausgabe November 2008

Umschlaggestaltung und Satz:

Chichili Agency

Urheberrechtshinweis

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhalt und Autoren

Frank Schätzing: Vorwort

Jürgen Ehlers: Enger Kontakt zu Tieren

Jacques Berndorf: Brunkowski

Sibylle Spittler: Emily

Norbert Horst: Thirtythree

Helmut Frangenberg: Entführt in Ehrenfeld

Julius Moll: Der Kadaver von Kasselberg

Ralf Kramp: Im Büdchen

Brigitte Glaser: Pas de deux

Andreas Izquierdo: Nulllinie

Carsten S. Henn: Die Geschichte der Tellerwäscherin

Hartwig Liedkte: Code 3 – Helden vor Gericht

Gisbert Haefs: Die Vorzüge des Baggerns

Kai Hensel: Ermahnungen für Sandra

U. A. O. Heinlein:

Vorwort

Frank Schätzing

Von Tünnes und Schäl, den Kölner Erzhalunken schlechthin, erzählt man sich, sie seien eines Nachts aus dem Brauhaus Päffgen gestolpert und die einsame Friesenstraße entlang gewankt, woraufhin der Tünnes plötzlich „Oh Jott!“ gerufen habe (Gott ist gemeint und nicht der zehnte Buchstabe des Alphabets), gefolgt von: „Schäl, luur ens! Do litt e Bein!“

Schäl bleibt stehen, besieht sich das desperate Körperteil und sagt sehr ernst: „Du häs rääch, Tünnemann, do litt e Bein. Kumm, loss mer schnell wigger jon.“ Doch keine 20 Schritte weiter geht das Drama in die nächste Runde: „Schäl, Schäl! Do litt ene Ärm.“ Und tatsächlich liegt da im Straßengraben ein bluttriefender menschlicher Arm, so entsetzlich anzuschauen, dass Schäl – „Dat is ja furschbar!“ – auch diesmal zum Weitergehen drängt, bloß weg hier, weg!

An der nächsten Straßenecke dann der Klimax des Grauens: „Schäl! Do! Do litt ene Kopp!“

Bibbern, Zähneklappern. „Du häs rääch, do litt ene Kopp“, flüstert Schäl schmallippig und wachsweiß. „Kumm, loss mer wigger jon.“ Doch diesmal rührt sich der Tünnes nicht vom Fleck, schaut vielmehr wie paralysiert auf das abgetrennte Haupt, geht näher ran, stutzt und stößt atemlos hervor: „Ävver dä kennen ich doch. Dat es doch der Schmitze Jupp!“ Legt die Stirn in Falten und sagt voller Sorge: „Dem weed doch nix passeet sin!“

Die Kölner Wurschtigkeit. Unterm Strich wird hier zwar ebenso gestorben wie anderswo auch, sei es eines natürlichen Todes oder dass dir jemand unter Einsatz von Messer, Pistole und Sprengstoff behilflich ist, den Weg aus dem Diesseits zu finden. Betreffs des Resultats ist man in Köln dann nicht weniger tot als etwa in Rom, Chicago oder Wanne-Eickel. Das Böse ist immer und überall, kaum ein Flecken auf der Welt, an dem man nicht Gefahr läuft, unvermittelt erschlagen, erschossen oder in die Luft gesprengt zu werden und seiner Extremitäten, seiner Gesundheit und ganz allgemein des Lebens verlustig zu gehen.

Wenn allerdings das Letzte, was man vernimmt, die Worte „War nit bös jemeint.“ sind, ist man mit tödlicher Sicherheit in Köln. Wo die übelsten aller Übeltäter kein Herz haben, hat der Kölner Killer immerhin eine Blutwurst. Eigentlich sucht er ja nur Kontakt. Vielleicht sollten wir also aufhören, von Mord zu sprechen als vielmehr vom Töten als höchster und finaler Form der Kommunikation, da man in dieser Stadt erwiesenermaßen so viel Wert auf geselligen Umgang legt, frei nach dem Motto: „Do simmer dabei, dat is prihima!“ – „Kumm, loss mer fiere, loss mer seziere“, singt auch der Serienkiller, bevor er sein Opfer in handverlesene Stücke schneidet. „Ich bin ene Räuber“ hört der Überfallene in liebenswert weicher Mundart, bevor ihm Portemonnaie und Leben abhanden kommen. „Du kannst nicht treu sein, nein, nein, das kannst du nicht“ singt der gehörnte Ehemann, die Axt geschwungen, und angesichts der solcherart steigenden Kriminalitätsraten hüben und drüben des Rheins ruft uns der Büttenredner mit Kassandra-Stimme zu: „Maat üch jet Freud, denn et Levve duurt kein Iwigkeit!“

Enger Kontakt zu Tieren

Jürgen Ehlers

„Der Flamingo ist tot.“

Ich gucke in das Gehege. „Ja, wahrscheinlich“, sage ich. Dafür habe ich einen Blick als Tierpfleger: Wenn ein Vogel mit den Beinen nach oben liegt, ist meistens irgendetwas faul.

„Vorhin habe ich ihn doch noch gefüttert!“ Die junge Frau wirkt sichtlich geschockt.

„Ach, das macht doch nichts“, sage ich. „Neulich das Spitzmaulnashorn, das war viel schlimmer. Drei Wochen lang haben wir davon essen müssen.“

„Wirklich?“ Das glaubt sie nicht.

„Ja, wir lassen nichts umkommen hier im Zoo“, sage ich. „Die Eintrittsgelder reichen nicht weit; da müssen wir uns in der Kantine schon selbst versorgen.“

Jetzt könnte sie mich natürlich stehen lassen und einfach weitergehen, aber das tut sie nicht. Sie steht nur da, guckt mich an und lächelt ein wenig.

„Ich hab Sie schon öfter gesehen“, sage ich schließlich. Irgendetwas muss ich ja sagen.

„Ich habe eine Jahreskarte“, sagt sie.

„So ein Besuch im Zoo ist immer ein Erlebnis“, erwidere ich. „500 Tierarten aus allen Kontinenten und Weltmeeren. Denken Sie nur an die süßen Erdmännchen oder Ming Jung, das Elefantenbaby. Ich war selbst mit dabei, als der Kleine zur Welt gekommen ist.“

„Enger Kontakt zu Tieren verändert die Menschen“, pflichtet sie mir bei.

„Ja“, sage ich. Ich denke, sie hat sich wahrscheinlich zu lange bei den Papageien aufgehalten. Ihre Haare hat sie zu roten Stacheln geformt. Sie heißt vermutlich Stefanie – jedenfalls steht das auf der Kette, die sie um den Hals trägt. Oder ist das der Name ihrer Freundin?

Sie lächelt mich an. „Ich mag Tiere“, sagt sie.

„Ich auch“, gebe ich zu. „Nur keine Spitzmaulnashörner. Die sind so zäh.“

Sie heißt wirklich Stefanie. Am nächsten Tag, kurz vor dem Mittag, ist sie wieder da. Sie fragt mich, ob ich Lust habe, mit ihr zum Essen zu gehen.

„Ja“, sage ich. Es ist nicht oft, dass mich junge Frauen zum Essen einladen. Ob wohl noch mehr drin ist? Viel mehr sicher nicht, denke ich, das wäre schlecht für ihre Frisur. Wahrscheinlich muss sie überhaupt im Sitzen schlafen, damit die roten Stacheln nicht durcheinander geraten.

Wir gehen in ein vegetarisches Restaurant. Stefanie bestellt sich einen großen Teller voller Grünzeug. Ich esse Rote Grütze.

Stefanie lacht mich aus: „Ihr Männer seid doch unglaubliche Süßmäuler!“

Ich sage, dass sie auch ein süßes Maul hat. Da verschluckt sie sich beinahe an ihrem Salat. Ich löffle meine Rote Grütze und denke sehnsuchtsvoll an das Essen in unserer Kantine. ‚Wildente’ stand für heute auf dem Speiseplan. So nennen sie das immer, wenn einer der Wasservögel hops gegangen ist.

Am Ende landen wir bei Stefanie zu Hause. Sie hat eine nette kleine Einzimmerwohnung. Hübsch eingerichtet, aber alles nur voller toter Gegenstände. Bücher und solches Zeug.

„Ist es dir eigentlich einmal in den Sinn gekommen, was so ein Zoo den Tieren antut?“, fragt sie mich.

Nein, das ist mir bisher nicht in den Sinn gekommen.

„Kannst du dir denn gar nicht vorstellen, wie schrecklich es ist, das ganze Leben hinter Gittern zu verbringen?“

Ich erwidere: „Das ist eine Frage der Perspektive. Wenn man von drinnen guckt, sind die Menschen hinter Gittern.“ Ich habe das mal ausprobiert, als der Bürgermeister seinen alljährlichen Rundgang gemacht hat. Es war ein schönes Gefühl.

„Die Freiheit ist durch nichts zu ersetzen!“

Ich erwidere, dass regelmäßige Mahlzeiten auch nicht schlecht sind. In diesem Punkte stimmen wir nicht überein.

Stefanie ist eine komische Frau, finde ich, aber im Bett ist sie jedenfalls ganz normal. Hier habe ich das Gefühl, dass wir uns wirklich verstehen. Und sie nimmt keine Rücksicht auf ihre roten Stacheln.

Am nächsten Morgen bin ich völlig unausgeschlafen. Ich werde viel zu spät wach; keine Zeit mich zu waschen, keine Zeit mehr für ein Frühstück.

„Hier“, sagt Stefanie. „Für später!“ Sie gibt mir ihren Wohnungsschlüssel. Sie ist wirklich eine tolle Frau.

Stefanie ist keine tolle Frau.

Kurz vor Mittag ist sie wieder da, bei mir im Zoo. Ich habe schlechte Laune, weil ich unausgeschlafen bin, und der Chef mich angeschnauzt hat, weil ich zu spät gekommen bin. Er mag das nicht, wenn der ganze Zoo schon voller Besucher ist, und von den Pflegern ist keiner zu sehen.

„Ich habe dir vorhin meinen Schlüssel gegeben“, fängt sie an.

Klar, dass sie ihn wiederhaben will, denke ich. Will sie aber gar nicht.

„Findest du es nicht eigentlich angemessen, wenn du mir im Austausch deinen Schlüssel geben würdest?“

„Das geht nicht“, sage ich. Ich wohne zur Untermiete. Die alte Dame würde in Ohnmacht fallen, wenn plötzlich Stefanie bei ihr auftauchen würde. Aber Stefanie will gar nicht meinen Wohnungsschlüssel. Sie will den Zooschlüssel.

Ich verstehe nicht: „Ich denke, du hast eine Jahreskarte?“

Sie schüttelt den Kopf. Den Schlüssel meint sie nicht. „Den zu den Tiergehegen!“

Auf einmal weiß ich, was das alles soll. „Animal Liberation“, sage ich. „Gehörst du auch zu diesen Verrückten?“

Nein, gehört sie nicht. „Das ist sinnlos“, sagt sie. „Wenn man die Tiere frei lässt, das bringt doch nichts. Ein Tiger in Köln, oder ein Löwe – der wäre doch verloren!“

Ich sage: „Unser Direktor hat einen Jaguar. Der kommt damit ganz gut klar.“

Sie schüttelt unwillig den Kopf. Für Humor hat sie nicht viel übrig, das habe ich schon festgestellt. Und für Tiere? „Ich bin für die Erlösung der Tiere“, sagt sie. „Der Flamingo – das war übrigens mein Patenkind.“

„Dein Patenkind?“

„Ja, ich bin Tierpatin.“

Ich starre sie an.

„Und seinem Patenkind, dem muss man doch einfach helfen.“

Deshalb also die vielen Todesfälle in letzter Zeit. „Und das Spitzmaulnashorn – war das etwa auch dein Patenkind?“

Ja, war es. Viertausend Euro hatte sie dafür hingeblättert. Bloß, um es einzuschläfern.

Und ich hatte schon gedacht, womöglich sei unsere Tierhaltung doch nicht so artgerecht, wie mein Chef immer behauptet.

„Wozu brauchst du den Schlüssel?“, frage ich. „Du kannst das Gift doch bequem über den Zaun werfen!“

Nein, sagt sie, sie ist zu klein; an einige Tiere kommt sie auf diese Weise nicht heran.

Was gibt es doch für Menschen! Ich habe Stefanie den Schlüssel nicht gegeben. „Das geht nicht“, habe ich gesagt. Aber ich habe ihr etwas anderes vorgeschlagen, wie sie zum Beispiel an die großen Schlangen herankommen kann: Sex im Tropenhaus.

„Ist das nicht ziemlich dreckig?“, hat sie gefragt.

„Nein, wir machen es auf dem Python. Wenn man sie aufrollt, ist das wie eine Luftmatratze.“

Darauf ist sie sofort angesprungen.

„Was kostet denn so eine Patenschaft für einen Python?“

„Dreihundert Euro. Kaum mehr als der Flamingo.“ Ich habe gesagt, dass wir es ja erst ausprobieren können; sie muss das Tier nicht gleich adoptieren.

Sie sind ja ganz friedlich, diese Pythons, solange sie satt sind. Auch das habe ich Stefanie gesagt. Vermutlich hat sie daraus geschlossen, dass alle unsere Pythons satt sind.

Die Stefanie schläft fest nach dem Sex, so viel weiß ich schon. Und eine Schlange macht kein unnötiges Geräusch. Sie können den Kiefer aushaken, die Pythons, um größere Beute zu verschlingen. Nachdem sie sie erdrückt haben, natürlich. Schweine zum Beispiel. Stefanie ist nicht viel größer als ein großes Schwein.

Ja, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Menschennahrung – das ist eigentlich nichts für Schlangen. Aber mit der Stefanie, das ist eine Ausnahme, das muss einfach sein, bevor sie noch mehr Unheil anrichtet. Hoffentlich bekommt sie der Amanda. Nicht dass wir am Ende zwei Wochen lang gefüllten Python essen müssen. Ach nein, als Tierpfleger macht man sich da ja immer viel zu viele Gedanken. Wahrscheinlich geht alles gut.

Brunkowski

Jacques Berndorf

Es machte überhaupt keinen Sinn, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Die Verwaltung hatte ihm eindeutig und schriftlich mitgeteilt, er solle seine Nebenjobs gefälligst nicht allzu weit und auf Kosten seines Berufes ausdehnen, und seine Frau hatte ihm abends bei einem Leberwurstbrot und einem Bier mitgeteilt, sie werde sich scheiden lassen, sie habe die Schnauze voll – und er sei ein lausiger Ehemann, und sie habe das Dasein mit ihm ohnehin zu viele Jahre ausgehalten, und im übrigen habe auch ihre Tochter geäußert, dieser Vater sei kein Vater, dieser Vater sei einfach unmöglich.

Er hatte lapidar geantwortet, er sei von Herzen froh, dass sie überhaupt ein Wort an ihn richte. Dann war er gegangen und zu Fuß bis zum Polizeipräsidium marschiert. Er hatte sich unterwegs vorgestellt, wie das werden würde, allein zu leben. Aber er hatte keine Antworten. Alleinleben kannte er gut von gewissen Straftätern, mit denen er häufig zu tun hatte. Alleinleben hatte ihn immer wieder geschockt, weil es mit maßlosen Batterien an leeren Flaschen zu tun hatte, an Betten, die seit zwei Jahren nicht neu bezogen worden waren, an Sofas, die vor Dreck starrten, an die seit einem Jahr nicht mehr geöffnete Post, an gebrauchte Kondome im Spülbecken in der Küchenecke.

Im dritten Stock begegnete ihm Matthias und war erstaunt. „Wieso bist du hier, Brunkowski? Du solltest zu Hause sein und schlafen.“ – „Ich weiß nicht, was ich hier soll“, antwortete er wahrheitsgemäß. „Aber zu Hause ist die Luft nicht sauber“. Mit Matthias konnte er so reden, Matthias wusste, wie das Leben geht, Matthias war ein angenehmer Vorgesetzter, einer, der niemals brüllte. „Ich habe was für dich“, sagte Matthias. Dann hockte Brunkowski auf diesem elendig harten Stuhl vor Matthias Schreibtisch.

„Also, wir haben da eine Sache in Chorweiler. Nichts Besonderes, nicht besonders schlimm. Zwei Jugendliche haben heute Morgen einen alten Mann in seiner Wohnung ausgenommen, achte Etage. Nicht einmal hundert Euro. Sie haben geklingelt, ihn angegriffen und mit Messern getötet. Wir haben die zwei schon hier, sie sind geständig, sie machen keine Schwierigkeiten. Genau gegenüber von dem alten Mann ist eine Wohnung, in der ein Siebzehnjähriger lebt, allein, wie er behauptet. Der muss etwas davon mitbekommen haben. Und du kannst es doch so gut mit Jugendlichen. Also, mach mir den Jungen zu einem guten Zeugen, irgendetwas ganz Sanftes, wenn du weißt, was ich meine. Er heißt Kevin Medock, er ist ein ganz Lieber, und er sieht ständig so aus, als würde er gleich heulen. Machst du das für mich?“ – „Aber sicher“, murmelte Brunkowski. – „Weil du doch so gut mit Kindern kannst“, setzte Matthias hinzu und hatte dieses gütige Lächeln drauf.

Es war kein Dienstfahrzeug frei. Brunkowski ging deshalb rüber zu den Taxen, überlegte es sich aber und nahm dann die Straßenbahn. Zuweilen fand er es nötig, der Stadt ins Gesicht zu sehen, das konnte man nur in der Straßenbahn. Er setzte sich ganz weit nach hinten und betrachtete die Hinterköpfe der Leute und versuchte zu erraten, welche Berufe sie hatten. Dann meldete sich sein Handy, seine Tochter.

„Es ist klar, Papa, dass wir uns in vierzehn Tagen verloben. Jedenfalls hat Tobi gesagt, wir sollen eine Party schmeißen und einfach gut rüberkommen.“

„Aha“, sagte Brunkowski. „Und wer ist Tobi?“

„Du weißt doch! Tobi! Also der, mit dem ich zusammen bin.“

„Ja, gut“, lenkte Brunkowski ein. „Also Tobi. Was heißt das jetzt?“

„Dass ich eine Klamotte brauche. Ich muss ja ein bisschen was für die Show machen. Da habe ich auf der Hohen Straße was gesehen, das könnte hinhauen. Es sieht aus wie Jeansstoff, aber eigentlich ist es keiner. Und es hat Hosenträger mit roten Pailletten.“

„Was heißt das jetzt?“, fragte Brunkowski.

„Dass ich mir das holen will.“

„Dann sag deiner Mutter, sie soll dir das Geld dafür geben.“

„Du bist ein Schatz“, sagte sie.

„Das bin ich nicht“, sagte Brunkowski matt. „Das möchte ich gar nicht sein.“

In dem Haus, in dem dieser Kevin wohnte, war der Lift kaputt, und er begann mit dem endlosen Aufstieg und legte ab und zu eine Pause ein. Irgendwo über ihm johlten Halbwüchsige, es dröhnte wie in einer Trommel.

Als er angekommen war, sah er zuerst auf das Namensschild des alten Mannes, den sie getötet hatten. Er hatte Franz Weber geheißen. Die Tür stand leicht geöffnet, er ging hinein und sah in einem Wohnraum die Techniker der Kripo arbeiten. Jemand entdeckte ihn und sagte: „Hallo, Brunkowski. Auch dabei?“

„Na ja“, antwortete er vage. „Wie weit seid ihr?“

„Ziemliche Schweinerei“, gab jemand Auskunft, den er nicht sehen konnte. „Es gibt überhaupt keine Stelle, wo kein Blut ist. Die haben den Alten richtig gehäckselt.“

„Ich bin mal gegenüber“, murmelte Brunkowski.

Er drückte auf die Klingel und hörte, wie sich jemand der Tür näherte.

„Brunkowski, Kripo“, sagte er zu der geschlossenen Tür.

Die Tür ging langsam auf und jemand mit einer erstaunlich tiefen Stimme sagte: „Kommen Sie herein.“

Brunkowski machte ein paar Schritte und fragte: „Kevin? Bist du Kevin?“

„Ja“, nickte der Junge.

„Kann ich dich sprechen? Sind deine Eltern da?“

„Die sind nicht da. Ich lebe allein“, sagte der Junge. „Das Wohnzimmer ist geradeaus.“

Brunkowski war verblüfft über seine Sanftheit, die etwas Stählernes hatte, jeden Widerspruch unmöglich machte.

Das Wohnzimmer war aufgeräumt, sehr sauber, sehr hell, mit einfachen, aber hübschen Möbeln aus massivem Kiefernholz. Die Teppiche waren neu, sehr farbig, Brunkowski schätzte, dass man sie skandinavisch nannte – oder finnisch oder norwegisch. Eine Sitzecke, quadratische Polster in weinrot, ein kleiner Couchtisch mit einer Acrylplatte.

„Dann wollen wir mal“, sagte Brunkowski und legte seinen Notizblock auf den Tisch.

„Was wollen wir mal?“ fragte der Junge von irgendwoher. Dann kam er hinein und stellte zwei Gläser und zwei kleine Flaschen Wasser auf den Tisch.

„Na ja“, murmelte Brunkowski. „Reden, meine ich. Über die eklige Geschichte da drüben beim alten Franz Weber.“

Der Junge öffnete die Flaschen und goss ein. Dann setzte er sich auf einen Sessel. Er wirkte ganz ruhig, nicht im Geringsten aufgeregt. Er hatte ein sehr weiches Gesicht unter dunklen, halblangen Haaren. Er trug ein einfaches schwarzes T-Shirt zu blauen Jeans und weißen Laufschuhen, ein Allerweltsjunge.

„Ich muss mich wohl entschuldigen, dass ich dich duze“, sagte Brunkowski mit einem schnellen Lächeln.

„Das macht nichts“, erwiderte der Junge freundlich. „Ist schon in Ordnung.“

„Du kannst ganz offen sein“, sagte Brunkowski. „Wir haben die zwei Täter schon, und gestanden haben sie auch. Was hast du denn mitgekriegt von der Sache?“

„Nicht alles“, sagte er. Es klang wie ein abschließendes Statement.

„Und du kanntest den Weber?“

„Ja, sicher. Wie man sich so kennt auf dem gleichen Stock, Tür an Tür.“

„Wie kommt es denn, dass du hier allein lebst? Ich meine, hast du keine Eltern? Und wer sorgt für dich?“

Der Junge hatte sehr lange, elegante Hände, die seine Seele verrieten. Mal lagen sie still, mal sprachen sie miteinander, mal trennten sie sich und zuckten nervös, um dann starr und steif auf den Oberschenkeln zu liegen.

„Also, meine Eltern haben sich getrennt. Vor zwei Jahren. Mein Vater lebt in Düsseldorf, meine Mutter hat einen Neuen und ist in Nippes irgendwo. Ich wollte den Neuen nicht, und auch nicht die Freundin von meinem Vater. Und da habe ich gesagt, dass ich hier bleibe. Die Miete ist billig, meine Eltern zahlen zwei Drittel, den Rest bezahle ich.“

„Und was arbeitest du?“ Brunkowski hatte es längst aufgegeben, sich zu wundern, es gab merkwürdige Lebensläufe in dieser modernen Welt, bei diesen so modernen jungen Leuten.

„Ich hab zusammen mit einem Kumpel einen Kiosk, unten am Rondell. Läuft ganz gut.“

„Keine Schule mehr?“

„Die Schulen hier sind Scheiße, auch wenn es immer heißt, sie tun, was sie können.“

„Also, ein freier Unternehmer?“

„Das ging ja nicht. Ich bin nicht geschäftsfähig, der Kiosk läuft auf meine Mutter.“

„Und wie oft siehst du die?“

„Eher selten, manchmal einmal im Monat, manchmal gar nicht, wenn sie rumzieht mit ihren Kerlen. Und dann weiß ich auch nicht, wo sie ist, und es hat keinen Zweck, nach ihr zu suchen. Manchmal rufen die Bullen an, weil meine Mutter irgendwo Scheiße gebaut hat und ausgelöst werden muss. Vierzig Bier und sechzig Korn, und so.“

„Und das machst du dann?“

„Ja, klar.“

„Warum ruft sie dann deinen Vater nicht?“

„Weil der sich weigert, sie überhaupt zu kennen.“ Feststellung einer Tatsache.

„Und was macht dein Vater beruflich?“

„Der ist in der Werbung. Oder vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht.“

„Also, Kevin, wann hast du deinen Vater zum letzten Mal gesehen?“

„Das ist mehr als ein Jahr her. Aber ich denke, Sie sind hier wegen Weber.“

„Bin ich auch. Ich weiß nur gern, mit wem ich rede, und deshalb frage ich nach allen diesen Dingen.“

„Ach so, ja klar. Sie kriechen in die Leute rein.“

„Richtig, ich krieche in die Leute rein. Sag mal, kann ich mal zur Toilette?“

„Ja, klar. Draußen, zweite Tür rechts.“

Brunkowski ging in die zweite Tür nach rechts. Die Toilette war sehr sauber. Er wartete eine Weile, ließ dann die Spülung rauschen, kam zurück in den kleinen Flur, öffnete die Tür zur Küche, dann die zu einem Schlafzimmer. Brunkowski glaubte es nicht: Alle Räume waren sauber, aufgeräumt, nichts stand herum, es herrschte eine beinahe sterile Reinheit. Er ging zurück in den Wohnraum und setzte sich wieder. Er sagte: „Entschuldigung, ich habe die Türen verwechselt.“ Er setzte sich wieder. „Wer macht hier eigentlich sauber?“

„Ich“, sagte der Junge. „Aber einmal in der Woche habe ich eine Putzfrau fürs Grobe.“

„Und du hast hier keine Freundin, oder so?“

„Freundinnen machen Ärger“, sagte er, und seine Hände verrieten Aufregung, tasteten nacheinander.

„Und die Jungens?“

„Wenn du merkst, dass sie alle auf einen Kasten Bier aus sind und auf Zigaretten für lau, dann lässt du das sein. Du kannst dich nicht mit diesen Schnapsdrosseln abgeben, das macht dich fertig. Und jeder sagt dir, du sollst ihm mal auf die Schnelle einen braunen Lappen leihen. Bis morgen nur, bis morgen.“

Er war niemals ein Kind, dachte Brunkowski verkrampft, er hat das alles versäumt. Die gottverdammten Erwachsenen haben ihn hier zurückgelassen. Dann spürte er, dass er sehr wütend wurde.

„Also gut, reden wir mal über den Weber. Willst du erzählen, oder soll ich fragen?“

„Fragen ist einfacher, glaube ich.“

„Wie lange kennst du ihn schon?“

„Also, solange ich zurückdenken kann. Er war immer da. Anfangs hatte er eine Frau, aber die starb dann, oder ging weg, oder was weiß ich.“ Seine Hände waren ganz ruhig.

„Also, seit ewig“, bemerkte Brunkowski großzügig und machte eine kurze Notiz. „Wie war er denn so?“

„Also, was soll ich sagen. Ein alter Mann eben.“

„Ich meine, war er freundlich oder eklig oder geizig oder mufflig oder nur mies?“ erklärte Brunkowski.

„Also … eher mies“, sagte der Junge und seine Hände spielten miteinander.

„Und wie äußerte sich das?“

„Na ja, mal kannte er mich, mal nicht. Meistens nicht, meistens ging er an mir vorbei und sagte kein Wort, nicht mal Guten Tag oder so was. Obwohl ich gar keinen Wert darauf legte.“

„Also kein erfreulicher Zeitgenosse?“

„Nein, das wohl nicht.“

„Wie lief das nun heute ab? Also, da kamen die Beiden zu Weber rein, und du hast das beobachtet. Im Treppenhaus? Zufällig oder gezielt? Hast du irgendetwas geahnt? Kanntest du die Beiden?“

„Na sicher, ich habe schließlich den Kiosk hier. Ich kenne die seit Jahren. Seit sie jeden Tag Alkohol wollen, kenne ich sie, und manchmal haben sie mich gefragt, ob ich auch Happypills habe oder einen guten Stoff zum Rauchen. Und die meinten, das wäre witzig.“

„Also gut“, sagte Brunkowski, der es besonders gut mit Jugendlichen konnte. „Du hast also irgendwie gemerkt, dass sie beim alten Weber schellten, den Lift benutzten, und er ihnen öffnete.“

„Klar! Weber hat zu mir gesagt: Wer kann denn da schellen? Ich will doch keinen Fremden sehen.“

Es war die Sekunde in einem gemütlichen Verhör, die Brunkowski den Atem nahm. Es war die Sekunde, die alles auf den Kopf stellte, unerwartet kam, im Raum zitterte und nicht wieder versank. Brunkowski durfte jetzt nicht erstaunt sein, schon gar nicht verblüfft, und erst recht nicht überrascht. Das ganz normale Leben musste weiterlaufen, als ob nichts geschehen wäre, gleichförmig, langweilig fast.

„Also gut, du warst also drüben bei Weber, es schellte, und er sagte: Wer kann denn das sein? Und dann? Was passierte dann?“

„Er ging zur Tür, ganz normal. Und dann standen sie vor ihm und sagten: Wir wollen deine Mäuse, Mann!“ Seine Hände strebten zueinander, lösten sich, flatterten hin und her und fanden sich wieder.

„Hatten sie da schon die Messer in der Hand?“ fragte Brunkowski.

„Ja, klar, aber das heißt ja nichts. Die spielen dauernd mit dem Messer rum, von morgens bis abends. Jedenfalls sagte ich: Lasst das sein, das ist doch Scheiße!“

„Und die sagten garantiert: Halt dich raus, du Arsch!“, sagte Brunkowski.

„Genau!“, sagte der Junge. „Aber die gingen sofort auf den Alten los. Und schneller, als man gucken konnte, hatte der zwei, drei Stiche weg und blutete im Gesicht wie ein Schwein. Der kapierte sofort, dass er keine Schnitte kriegen würde, und er nahm seine Geldbörse aus der Hose und reichte sie ihnen. Sie nahmen sie. Das war eigentlich alles.“

„Heißt das, sie gingen raus aus der Wohnung?“

„Ja“ nickte der Junge merkwürdig tonlos. „Sie gingen raus.“

Brunkowski nickte und wartete. Als nichts mehr kam, murmelte er: „Aber sie kamen wieder, sie müssen ja wiedergekommen sein.“

Der Junge sah ihn an, ganz ruhig, ganz gelassen, und seine Hände bewegten sich nicht. Er griff nach dem Glas mit dem Wasser und trank einen Schluck. Dann sah er wieder Brunkowski an, und Brunkowski wusste absolut nicht, was er sagen oder fragen sollte. Die Geschichte stand jetzt auf dem Kopf, die Geschichte machte keinen Sinn, und Brunkowski griff auf den einzigen Trick zurück, der ihm jetzt helfen konnte. Es war eine Frage, die man jedem Täter stellte, die unausweichlich eigentlich dokumentierte, dass Brunkowski keine Ahnung hatte, die aber todsicher das Rennen offen hielt, und die wahrscheinlich weiterführen würde.

Brunkowski fragte: „Seit wann lief das so?“

Der Junge war Brunkowski für die Frage dankbar, der Junge beugte sich weit vor und flüsterte: „Seit ich vierzehn Jahre alt wurde. So lange lief das.“

Langsam!, befahl sich Brunkowski, überstürze nichts, mach es gemütlich, mach es so, dass er es leicht hat.

„Okay. Du stehst also, du stehst irgendwo in Webers Wohnung. Wo steht er?“

„Er steht in der Küche vor dem Herd und blutet wie ein Schwein. Und ich stehe in der Tür zur Küche und sage: Nie mehr, du dreckiger alter Mann, nie wieder!“

Sag jetzt nichts!, befahl sich Brunkowski. Er macht den nächsten Schritt ganz allein. Er griff nach seinem Wasserglas und trank einen Schluck, er bewegte sich kaum, er atmete nicht einmal laut, er war nur da, ganz geduldig und freundlich.

„Ja“, sagte der Junge. „Dann kamen ja die Bullen, und ich habe einem Mann mit ganz dünnem Haar gesagt, dass ich gerne mit ihm sprechen würde. Aber dann sagte dieser Mann, dass er im Moment keine Zeit hätte, und er würde mir jemanden schicken. Und dann kamen Sie!“

Er hatte Matthias seine Geschichte liefern wollen, er wollte gestehen, er wollte aussagen, er wollte sich selbst in Sicherheit reden. Er ist bisher von Erwachsenen noch nie gut behandelt worden, sie haben immer auf ihm herumgetrampelt, ihn nicht ernst genommen. Und er wollte richtig ernst genommen werden. Er dachte, ich komme, um sein Geständnis zu hören. Lieber Gott, lass mich jetzt keinen Fehler machen!

Brunkowski sagte: „Also, mein Junge, wann fing das alles an?“

„Da war ich vierzehn“, sagte der Junge. „Er hat mich beim ersten Mal bezahlt. Ich habe es ihm in der Küche gemacht. Später im Wohnzimmer. Meistens abends. Und er sagte: Wenn ich nicht weitermache, dann redet er mit meinen Eltern und mit den Leuten, die immer am Kiosk saufen.“

Brunkowski wusste nicht weiter, Brunkowski war ratlos, Brunkowski wollte ihn nicht zurückstürzen in diese widerliche Geschichte, in diese jahrelange Quälerei. Brunkowski wollte es kurz machen, Brunkowski flehte seinen lieben Gott an, nicht in Einzelheiten gehen zu müssen.

„Also, er steht da in der Küche und blutet wie ein Schwein. Und du sagst: Nie wieder, du dreckiger alter Mann. Und irgendwo war ein Messer, und du nimmst dieses Messer, und du bist völlig verrückt, und du stichst auf ihn ein und du hasst ihn und wahrscheinlich weißt du gar nicht, was mit dir passiert. Und er steht einfach da und blutet wie ein Schwein. Und du hast es getan und anschließend die Bullen gerufen. War es so?“

„So war es“, nickte der Junge und weinte dann vollkommen lautlos.

„Entschuldige“, sagte Brunkowski. „Ich muss mal eben telefonieren.“ Er rief Matthias an, er sagte: „Du musst ein wenig umdenken, ich komme gleich mit dem Kevin rein. Bis später!“ Er sagte: „Weißt du, wir sollten jetzt am besten ins Präsidium fahren. Du kannst dir ein paar Sachen einpacken. Lass dir Zeit, wir haben es nicht eilig.“

„Ja“, nickte der Junge.

Brunkowski saß da und wartete geduldig. Dann meldete sich sein Handy, und seine Tochter quäkte: „Mama hat kein Geld im Haus!“

„Stell dich auf die Straße und halt den Hut hin“, sagte Brunkowski.

Emily

Sibylle Spittler

Kommissar K. hatte eine dicke Freundin, die er sehr liebte. Ihr Name war Emily, und wenn er seinen Kopf zwischen ihren Brüsten vergrub, erinnerte ihn ihr Geruch an die weiche Frühlingsluft, die im März aus den Bäumen tropfte, und wenn sie fröhlich kicherte, kamen ihm die fetten, weißen Gänse in den Sinn, die ihn als Kind immer in den Arm gezwickt hatten, als er im Garten des Nachbarn Fallobst aufsammelte, während ihm der Duft reifer Äpfel in die Nase stieg.

Kurz, er fühlte sich zuhause.

Jetzt gerade war allerdings nicht der richtige Zeitpunkt für heimelige Gefühle, denn er saß in seinem Büro im Kölner Polizeipräsidium hinter seinem Schreibtisch, auf dem sich die Akten stapelten und der scharfe Geruch nach Papier die Schleimhäute reizte. Emily stand vor ihm und sah ihn kokett mit ihren dunkelgrünen Augen an, blaugrün, eine Farbe, die ihn an diese tiefen Seen denken ließ, über die er mal eine BBC-Dokumentation gesehen hatte. Unterirdische Seen. In Yucatán. „Du hast es versprochen!“ Cenoten, genau, so hießen sie, diese Seen. „Erinnerst du dich nicht?“ In Emilys Stimme schwang ein schmollender Ton. Tatsächlich erinnerte er sich ganz und gar nicht, aber das verschwieg er besser. Er musste sich zurückhalten, um seine Hand nicht auf ihren runden Hintern zu legen. Sein Kollege Grabbe feixte bereits hinter seinem Bildschirm. „Ich hab schon seit zwei Wochen die Karten,“ setzte sie, diesmal nachdrücklicher, hinterher. Sie beugte sich zu ihm, legte ihre Hand sanft auf seine Schulter. „Komm schon. Versprochen ist versprochen!“, gurrte sie. Grabbe guckte belustigt herüber, denn jeder hier im Büro wusste, dass er ihrem Drängen nur schwer etwas entgegensetzen konnte. Doch heute würde er hart bleiben müssen. Er wies auf die geschlossenen Akten, die vor ihm lagen. „Wenn ich die durch hab, komm ich nach.“ So, wie er es sagte, glaubte er fast selbst daran. Aber ihr Mund zog sich enttäuscht zu einer Schnute und in ihren Augen blitzen kurz tigergelbe Unwetter auf. Doch dann gab sie ihm, scheinbar besänftigt, einen aufreizenden Kuss auf die Wange. Kurz strömte ihm der Geruch nach frischen Apfelblüten in die Nase. Er wollte am liebsten zubeißen. „Gut, geh ich eben allein. Schließlich nicht das erste Mal. Selbst Schuld.“ Sie drehte sich kokett um und ging. „Ich komm nach. Versprochen. Wir treffen uns später in der Malzmühle.“ Seine Stimme klang dünn. Er wusste, dass ihr Einlenken nur vorübergehend war. Wenn er sie später treffen würde, würde er es büßen müssen, sie versetzt zu haben. Heute, morgen oder übermorgen. Grabbe grinste und sah Emily mit einem Blick hinterher, für den K. ihn am liebsten mit einem deftigen Schwinger von seinem dick wattierten Bürostuhl geholt hätte.

K. tauchte wieder in seine Akten ein. In eine Welt jenseits von Apfelblüten und Gänseschnattern. Jenseits aller Vorstellungskraft. Er sah in den gebrochenen Blick einer jungen Frau, deren Augen so ziemlich das einzige waren, was man an ihr noch erkennen konnte. Sie waren braun. Ungewöhnlich hell. Wie körnige Erdnussbutter. Erdnussbutteraugen. Umgeben von Ketchup. Aus den Fotos sprang ihm von überall dieses grelle Rot in die Augen, das den Körper der Frau überklebte. Jedenfalls das, was von ihrem Körper noch übrig war. Ein blutiges, zerschlagenes Puzzle, zu dem das Originalbild verloren gegangen war. Und niemand würde es je wieder zusammen fügen können.

K. drehte die Fotos hin und her, auf der Suche nach einem Teilchen des Puzzles, das er vielleicht übersehen hatte. Ein Teilchen, das ihm etwas über den Täter berichten konnte, den Tatort, das Motiv. Bisher stand nur fest, dass es sich um den Körper einer ca. 25 jährigen, hellhäutigen, mittelblonden Frau handelte. Sie war nackt, als man sie fand, ohne Papiere, ohne Schmuck, ohne Hände. Das war alles. Alles, was K. über die Tote sagen konnte. Und dass sie einiges an Alkohol intus hatte. Caipirinha, Mojito, das übliche Modegesöff eben, das jetzt zur Karnevalszeit in allen Kneipen zu überteuerten Preisen ausgeschenkt wurde. Und gesalzene Erdnüsse. Erdnussbutteraugen.

Seine Gedanken schweiften ab, und er ärgerte sich, dass er jetzt nicht Arm in Arm mit Emily zur Philharmonie schlenderte, um sich das Konzert anzuhören. Das Konzert, das er vergessen hatte. Wenn es dunkel geworden wäre im Saal, die ersten Takte von Beethovens „Pastorale“ den Raum erfüllt hätten, wäre seine Hand auf ihren Schenkel geglitten, hätte sich an ihr festgehalten, bis der letzte Ton verklungen war. Nun aber hieß es: Überstunden, und wohl trotzdem bei dem Fall keinen Schritt voran zu kommen. Er schlug die zweite Akte auf. Wahrscheinlich war es, wie Emily sagte: Er war zwanghaft. Bevor er nicht die Antworten auf seine Fragen hatte, würde er keine Ruhe finden. Die Fragen waren: Wer, wie, wo, warum und von wem.