Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elsengold Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

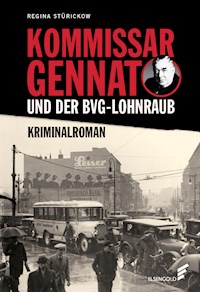

- Serie: Gennat-Krimi

- Sprache: Deutsch

Berlin, Ende 1927. In einem Berliner Vorort wird eine junge Frau schwer verletzt aufgefunden. Sie stirbt wenig später. Handelt es sich um ein Sittlichkeitsverbrechen? Schon mehrere Frauen sind angegriffen worden. Kommissar Gennat und seine Kollegen arbeiten auf Hochtouren. Gennats Freund Max Kaminski und seine Frau Lissy bedienen sich ungewöhnlicher Mittel, um den Täter zu finden. Doch dann kommt Hilfe von ganz unerwarteter Seite …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

REGINA STÜRICKOW

Kommissar Gennat und der Mord imVorortzug

Kriminalroman

BeBra Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

E-Book im BeBra Verlag, 2024

© der Originalausgabe:

BeBra Verlag GmbH

Asternplatz 3, 12203 Berlin

Lektorat: Tanja Krajzewicz, Berlin

Umschlaggestaltung: Goscha Nowak, Berlin

ISBN 978-3-96201-139-0 (epub)

ISBN 978-3-96201-138-3 (print)

www.bebraverlag.de

INHALT

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Nachwort

PROLOG

Sonntag, 11. Dezember 1927

Über den Bahnsteig wehte ein eisiger Wind. Nellie zog ihren Schal fester und schlug den Mantelkragen hoch. Ihr schwarzer Kaninchenfellmantel war zwar an den Ärmeln schon sichtbar abgeschabt, hielt aber wunderbar warm. Um an den Beinen nicht zu frieren, trat sie von einem Fuß auf den anderen. Für Mitte Dezember war es ungewöhnlich kalt, und die Temperaturen sollten in den nächsten Tagen weiter fallen.

Nellie schaute auf die Uhr: kurz vor Mitternacht. Sie blickte sich um und bemerkte erst jetzt, dass sie fast allein auf dem Bahnsteig war. Hatte die Polizei den Bahnhof inzwischen etwa abgesperrt? Irgendetwas musste passiert sein, denn auf dem Weg hierher waren ihr auf dem Kurfürstendamm und besonders in der Budapester Straße ungewöhnlich viele Polizeiautos aufgefallen. Hier und da hatte sie Gesprächsfetzen aufgeschnappt: Von Raubüberfall und Zoo war die Rede. Jetzt alleine unterwegs zu sein, bereitete ihr Unbehagen. „Hoffentlich hat die S-Bahn keine Verspätung“, sagte sie zu sich selbst, denn sie musste den Anschluss, die letzte S-Bahn nach Lichtenberg, unbedingt erreichen.

Mit knapp zwei Minuten Verspätung fuhr der Zug in den Bahnhof Zoologischer Garten ein. Er war fast schon voll besetzt, und nur mit Mühe bekam Nellie noch einen Sitzplatz. Heute war der dritte Advent, der Silberne Sonntag, und die Geschäfte hatten von ein Uhr mittags bis sechs Uhr abends öffnen dürfen. Auch die Buchhandlung, in der sie arbeitete, hatte mitgemacht. Nellie war zufrieden, denn heute waren mehr Kinderbücher verkauft worden als die ganze Woche zuvor.

Nach Geschäftsschluss war sie dann mit einer Freundin essen gegangen. Doch dabei war es nicht geblieben. Jetzt ärgerte sich Nellie, dass sie sich hatte überreden lassen, noch in eine Bar zu gehen, denn bis nach Hause hatte sie es recht weit, und morgen früh musste sie wieder in der Buchhandlung stehen. An der Station Tiergarten verließen zwei junge Männer den Zug, niemand stieg zu. Der Bahnsteig war menschenleer. Bisher hatte es ihr nichts ausgemacht, nachts in der S-Bahn unterwegs zu sein. Doch heute hatte sie ein ungutes Gefühl. In den letzten Monaten hatte sie immer wieder von Überfällen in der S-Bahn oder in anderen Zügen gelesen. Vor zwei Tagen erst war eine Bekannte in einem Vorortzug überfallen worden. Ein Dieb hatte ihr, als sie gerade aussteigen wollte, die Handtasche entrissen. Dabei war sie gestürzt, hatte sich zum Glück aber nur den Fuß verknackst.

Ab Jannowitzbrücke war der Zug fast leer. Noch drei Zwischenhaltestellen, denn in Stralau-Rummelsburg musste Nellie umsteigen. Nur den Anschluss nicht verpassen! Sie rannte die Treppe hinauf und über den Bahnsteig. Der Zug war längst eingefahren und fuhr schon wieder an, als es ihr gerade noch gelang, in einen Wagen der zweiten Klasse zu springen. Außer Atem ließ sie sich auf die Sitzbank fallen und atmete tief durch. Erst jetzt bemerkte sie den jungen Mann, der ihr schräg gegenüber saß und sie angrinste. Sein Blick war ihr unangenehm, und sie schaute schnell weg.

„Das war knapp“, sagte der Fremde. „Wäre schade gewesen! Dann hätte ich Sie nicht kennengelernt.“

Nellie antwortete nicht. Sie schaute aus dem Fenster in die Dunkelheit und verfolgte mit den Augen die vorbeiziehenden Lichter. „Nur nicht bewegen“, sagte sie zu sich selbst. „Nicht zu dem Kerl hinüberschauen. Keine Aufmerksamkeit erwecken, keine Angst zeigen, ruhig bleiben.“

„Sie sind sehr schön“, hauchte er kaum hörbar. „Das haben Ihnen bestimmt schon viele Männer gesagt. Haben Sie einen Freund? Ja, Sie müssen einen Freund haben“, beantwortete er sich die Frage gleich selbst. „Sie sind sicher Ausländerin und verstehen kein Deutsch, nicht wahr? – Lassen Sie mich raten, Sie sind Italienerin? Oder nein, sicher sind Sie Französin. Habe ich recht?“

Sie reagierte nicht, starrte stattdessen weiter aus dem Fenster. Am liebsten wäre sie am nächsten Bahnhof ausgestiegen, aber wie sollte sie dann mitten in der Nacht nach Hause kommen? Zu Fuß und noch dazu bei dieser Kälte? Eine Ewigkeit wäre sie unterwegs. Schnell verwarf sie den Gedanken wieder.

„Wissen Sie, dass Sie wunderschöne Augen haben?“

Nellie tat so, als hörte sie ihn nicht. Einfach ignorieren, dachte sie. Aus den Augenwinkeln sah sie, dass er sie noch immer anstarrte. Angst stieg in ihr auf. Dennoch versuchte sie, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Die Lichter eines Bahnhofs! Endlich! Nellie war so durcheinander, dass sie nicht einmal mehr genau wusste, wo sie eigentlich waren. Sie stand auf, und ihr Blick fiel auf das Schild auf dem Bahnsteig: Neu-Lichtenberg. Sie überlegte einen Augenblick, blieb dann aber bei ihrem Entschluss, lieber doch noch nicht auszusteigen, und setzte sich wieder. Ihr Herz klopfte.

„Das ist Neu-Lichtenberg!“, sagte der Unbekannte und lachte. „Sie müssen wohl auch erst die nächste raus. Wie schön, dann haben wir dasselbe Ziel.“

Seine Worte ließen ihr einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Sie hüllte sich fest in ihren Mantel und versuchte ihr Gegenüber weiterhin zu ignorieren.

Plötzlich sprang er auf, stürzte sich auf sie, drückte sie mit all seiner Kraft auf die Sitzbank. Sie schrie auf vor Schmerz. Er hielt sie so fest umklammert, dass sie sich kaum rühren konnte. Er versuchte sie zu küssen. Angewidert drehte sie den Kopf weg. Sie wollte um Hilfe schreien, doch er packte mit beiden Händen ihren Hals und drückte zu. „Sei still! Wenn du schreist, mache ich dich tot! Mach jetzt keine Zicken! Du willst es doch auch! Sag, dass du es auch willst. Ihr Schlampen wollt es doch alle!“ Sie versuchte ihn wegzustoßen, packte ihn an den Haaren und riss ihm mit aller Kraft ein ganzes Büschel aus. In seiner Gier schien er es nicht einmal zu merken. Tränen liefen über Nellies Gesicht. Sie verspürte Todesangst. Mit einer Hand würgte er sie noch immer, mit der anderen griff er unter ihren Rock, versuchte ihre Schenkel auseinanderzudrücken, aber sie presste sie mit aller Kraft zusammen. In diesem Augenblick fuhr der Zug in den Bahnhof Lichtenberg-Friedrichsfelde ein. Obwohl es sich bei der Strecke zwischen beiden Bahnhöfen um die kürzeste von allen handelte, war es ihr wie Stunden vorgekommen. Unvermittelt ließ er von ihr ab, stürzte zur Tür und sprang fluchend auf den Bahnsteig.

Zitternd strich Nellie Rock und Mantel glatt, umklammerte ihre Handtasche und stieg langsam, vorsichtig nach rechts und links schauend, aus. Ihr ganzer Körper schmerzte. Sie glaubte zu sehen, wie der Mann in einen anderen Waggon sprang. Auf dem Bahnsteig sah sie ihn jedenfalls nicht mehr. Wäre er zur Treppe gerannt, so meinte sie, hätte sie es bemerken müssen, denn diese war nur ein paar Schritte entfernt, und sie hatte sie gut im Blick. Erleichtert, wenn auch noch immer mit weichen Knien, hielt sie auf die Stufen zu. Die Fußgängerunterführung war zwar schlecht beleuchtet, aber nur wenige Meter lang. Wenn er ihr doch noch folgte, würde sie laut schreien und schnell davonrennen. Bis nach Hause hatte sie es nicht mehr weit. Sie brauchte nur einmal links und dann gleich wieder rechts abzubiegen. Nur schnell nach Hause! Nellie versuchte, ihre Schritte zu beschleunigen, doch ihre zitternden Knie widersetzten sich. Plötzlich glaubte sie, von der anderen Straßenseite her Schritte wahrzunehmen. Nur aus den Augenwinkeln wagte sie hinüberzuschauen. Das Herz blieb ihr fast stehen. Ihr Peiniger war ihr also doch gefolgt.

„Entschuldige für das in der Bahn. Aber ich konnte nicht anders. Ich kann nichts dafür. Du bist so schön. Du hast so schöne Augen“, rief er in einem seltsam singenden Tonfall hinüber und wechselte dabei auf ihre Straßenseite.

„Lassen Sie mich in Ruhe!“ Ihre Stimme überschlug sich. „Rühren Sie mich nicht an! Ich schreie die ganze Straße zusammen, wenn Sie nicht sofort verschwinden!“ Sie hätte noch lauter schreien wollen, aber ihr Hals war wie zugeschnürt und schmerzte von dem Würgegriff. Er ging neben ihr und redete weiter. „Du brauchst keine Angst zu haben. Ich will nur, dass du meine Freundin bist. Ja?“ Er hielt sie fest, sank vor ihr auf die Knie und umfasste mit beiden Armen ihre Beine, sodass sie nicht weitergehen konnte. Sie schlug mit ihrer Handtasche nach ihm. Wütend wehrte er die Schläge ab. „Lass das! Wir wollen doch Freunde sein, ja? Freunde. Das in der Bahn tut mir leid. Ich konnte wirklich nicht anders. Eigentlich bin ist nicht so. Aber es war zu stark, einfach zu stark.“ Mit einer heftigen Bewegung gelang es ihr endlich, ihn zurückzustoßen, und sie trat ihm so heftig gegen das Schienbein, dass er nach hinten fiel. „Lassen Sie mich in Ruhe!“, schrie sie und rannte los. In ihrer Manteltasche tastete sie nach dem Schlüsselbund, um den richtigen Schlüssel zu finden. Sie musste ins Haus gelangen und hinter sich abschließen, bevor er wieder auf die Beine kam. Vor ihrer Haustür blieb sie ruckartig stehen. Der Fremde hatte sie noch nicht eingeholt. Schneller, als sie gedacht hatte, schaffte sie es, die Haustür aufzuschließen, hinter sich wieder zuzuschlagen und abzuschließen. Sie hörte noch, wie der Mann an der Tür rüttelte und ihr hinterherrief: „Ich will doch nur, dass du meine Freundin bist! Lass mich doch nicht hier draußen stehen. Es ist kalt.“

Nellie rannte in den zweiten Stock, schloss die Wohnungstür auf und hinter sich gleich wieder zu, verriegelte sie und legte die Kette davor.

Ohne Licht zu machen, streifte sie ihre Pumps ab, trat in ihr Wohnzimmer, ging zum Fenster und schob die Stores nur so viel zur Seite, dass sie besser auf die Straße schauen konnte. Erschrocken fuhr sie zurück. Der Kerl stand auf der anderen Straßenseite und beobachtete das Haus. – Ob er sie gesehen hatte? Sie war sich nicht sicher. Wieder stieg die Angst in ihr hoch. Was, wenn jetzt noch ein Nachtschwärmer nach Hause käme und er sich dann in den Hausflur schliche? Daran mochte sie gar nicht denken.

Erst jetzt merkte sie, wie kalt es in ihrer Wohnung war. Sie legte die Hand an den Kachelofen; er war nur noch lauwarm. Aber sie hatte keine Lust mehr, noch Kohlen nachzulegen. Sie hüllte sich in eine Wolldecke, setzte sich aufs Sofa, massierte ihre schmerzenden Füße und horchte in den Flur. Eine Viertelstunde mochte sie so dagesessen haben. Dann trat sie noch einmal vorsichtig ans Fenster. Der Mann ging gerade in die Kneipe an der Ecke. Nellie beruhigte sich. „Soll er doch“, murmelte sie vor sich hin. Sicher würde er sich jetzt betrinken und irgendwann nicht mehr wissen, was er in dieser Straße eigentlich wollte. Licht zu machen wagte sie indes immer noch nicht.

Sie schloss die Wohnzimmertür, die eigentlich immer offen stand, denn Nellie verabscheute geschlossene Türen. Doch so konnte sie in der Küche, die nicht auf die Straße, sondern auf den Hof ging, wenigstens die Lampe anknipsen. Sie machte im Herd Feuer und stellte den Wasserkessel auf die Platte. Ein Kamillentee würde ihr jetzt sicher guttun, dachte sie. Um gleich ins Bett zu gehen, war sie viel zu aufgewühlt. Sie setzte sich an den Küchentisch und wartete, bis das Wasser kochte. Gerade löffelte sie aus einer Blechdose Kamillenblüten in die Tasse, als das Telefon schrillte. Erschrocken fuhr sie zusammen. Wer sollte sie mitten in der Nacht anrufen? Ihre Mutter? Ihr Bruder? Hoffentlich ist nichts passiert, ging es ihr durch den Kopf. Sie eilte in die Diele und nahm den Hörer ab. Niemand meldete sich. Sie vernahm nur Geräusche, die sie nicht zuzuordnen vermochte.

„Wer ist da?“, fragt sie, um eine feste Stimme bemüht.

„Wir wollen Freunde sein, ja? Ich lade dich ein. Oder soll ich zu dir kommen? Ich weiß ja jetzt, wo du wohnst. Ich werde immer hier sein und auf dich warten, ja? Meine Verlobte hat mich verlassen, aber das war eine dumme Gans. Du bist …“

„Lassen Sie mich in Ruhe!“, schrie sie und knallte den Hörer auf die Gabel.

Zurück in der Küche, nahm sie den Wasserkessel, der gerade angefangen hatte zu pfeifen, vom Feuer und stellte ihn zur Seite. Sie wollte nun doch keinen Tee mehr und schüttete die Kamillenblüten wieder in die Blechdose. Nellie löschte das Licht, ging zurück ins Wohnzimmer und lugte noch einmal durch den Spalt zwischen den Gardinen aus dem Fenster. Niemand war zu sehen. Woher hatte er ihre Telefonnummer? Woher wusste er ihren Namen? Sie glaubte sich in einem dieser Albträume, aus denen man gerne erwachen möchte, aber durch irgendetwas daran gehindert wird.

Wieder ließ sie sich auf das Sofa fallen und dachte nach. Sollte sie die Polizei rufen? Aber die würde ihr diese Geschichte sicher nicht glauben und sie für verrückt oder hysterisch halten.

Nellie hätte nicht sagen können, wie lange sie so dagesessen hatte, als das Telefon sie erneut hochfahren ließ. „Lass es klingeln! Lass es einfach klingeln!“, sagte sie zu sich selbst. Aber es hörte nicht auf. Schließlich nahm sie doch ab. Wieder das seltsame Hintergrundgeräusch von eben. „Hallo Nellie. Das ist ein schöner Name. Wir sind Freunde, nicht wahr? Gute Freunde. Versuche nicht, mir zu entkommen. Es wird dir nicht gelingen. Wir gehören zusammen. Das wirst du schon noch …“

Ohne etwas zu erwidern, legte sie auf und ging zurück ins Wohnzimmer. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Was würde diesem ekelhaften Kerl noch einfallen? Sie war wohl etwas eingedöst, als sie ein erneutes Klingeln aus ihrem Dämmerschlaf riss. Aber es war nicht das Telefon. Diesmal war es an der Wohnungstür. Nellie schnappte nach Luft, konnte aber kaum atmen und wagte nicht, sich zu rühren. Es klingelte noch einmal, energischer. Nellie hielt sich die Ohren zu. Jetzt bummerte jemand gegen die Tür. „Nellie, mach auf, ich weiß, dass du zu Hause bist. Ich bin’s, Gerda. Mach auf, ich habe meinen Wohnungsschlüssel vergessen.“

Nellie atmete auf und ging zur Tür. Ihre Beine fühlten sich an wie Gelee. Ihre Freundin Gerda wohnte über ihr. Sie schob den Riegel zurück, schloss auf, ließ die Kette aber noch vor und öffnete vorsichtig. Erst als sie sich vergewissert hatte, dass es wirklich Gerda war, die vor der Tür stand, löste sie die Kette.

„Meine Güte, hast du so fest geschlafen, dass du mich nicht gehört hast? Das ganze Haus wird ja von dem Radau wach, den ich hier machen muss, um dich aufzuwecken!“

„Wie bist du ins Haus gekommen, wenn du deine Schlüssel vergessen hast? Ist dir jemand gefolgt?“

„Was redest du für einen Unsinn! Es ist mitten in der Nacht. Wer soll mir da gefolgt sein?“

„War die Tür etwa nicht abgeschlossen?“

„Doch, natürlich. Die ist immer verrammelt, das weißt du doch. Unser Hausdrache sorgt schon dafür. Aber ich habe den Hausschlüssel immer extra in meiner Tasche. Das ist so eine Marotte von mir; und wie du siehst, eine gute. Sonst wäre ich wirklich nicht einmal ins Haus gekommen. Zum Glück habe ich bei dir wenigstens einen zweiten Schlüssel für die Wohnung.“

„Du bist sicher, dass dir kein Mann ins Treppenhaus gefolgt ist?“

„Ja, aber Nellie, was hast du denn? Hattest du einen Albtraum?“

„Könnte man so sagen. Nur dass er leider Realität war. Komm aber erst einmal rein.“

„Warum sitzt du denn im Dunkeln? Mach doch mal Licht!“

Nellie hielt die Hand der Freundin fest, als diese gerade nach dem Lichtschalter tasten wollte. „Um Himmels Willen! Wir gehen in die Küche. Da kann man von der Straße her nicht sehen, ob Licht brennt.“

Als die beiden Frauen in der Küche saßen, erzählte Nellie, was ihr widerfahren war.

„Das ist ja schrecklich! Hat er dich verletzt?“

„Es geht so. Meine Oberschenkel sind sicher voller blauer Flecke. Ich habe ziemliche Schmerzen. Auch der Hals tut weh. Aber ich konnte ihn abwehren. Jedenfalls habe ich ihm ein ganzes Büschel Haare ausgerissen. Das war sicher auch nicht ganz ohne. Wenn der Zug nicht im richtigen Augenblick hier in den Bahnhof eingefahren wäre, hätte er es doch noch geschafft, mich zu vergewaltigen. Langsam gingen mir nämlich die Kräfte aus.“

„Du musst zu Polizei gehen. Unbedingt! Ruf am besten jetzt gleich im Polizeipräsidium an.“

„Nein, auf gar keinen Fall! Ich weiß von einer Kundin, wie die Polizei mit solchen Fällen umgeht! Das ist …, das ist entwürdigend!“

„Wie meinst du das?“

„Ach Gerda, sei nicht so naiv. Im Polizeipräsidium, das sind alles ältere Herren, die uns Frauen nicht für voll nehmen. Die denken doch, dass wir selbst daran schuld sind, wenn ein Sittenstrolch über uns herfällt. Eine Frau nachts allein in der S-Bahn. Die braucht sich nicht zu wundern. In deren Augen ist doch jede Frau, die vergewaltigt wird, ohnehin eine potenzielle Nutte.“

„Du übertreibst.“

„Nee, ganz im Gegenteil.“

„Was willst du denn machen, wenn dieser Typ keine Ruhe gibt? Er weiß, wo du wohnst. Du musst zur Polizei gehen.“

„Ich bleibe ein paar Nächte in der Buchhandlung. Im Büro steht ein alter Diwan. Da macht der Chef immer seinen Mittagsschlaf. Er hat sicher nichts dagegen. Robert Gärtner ist ein richtig netter Mensch. Mit ihm kann man Pferde stehlen und über alles reden.“

„Du bist doch nicht etwa in ihn …?“

Nellie lachte. „I wo! Robert ist zwar mein allerbester Freund, aber mehr nicht.“

„Aha.“

„Nichts ‚aha‘. Er ist vom ‚anderen Ufer‘. Du brauchst dir also nicht weiter den Kopf zu zerbrechen.“

„Für die nächsten Tage kannst du auch bei mir schlafen.“

„Das ist lieb von dir, aber keine gute Idee. Wenn der Kerl das Haus beobachtet, kann er mich abfangen.“

„Ja, eben. Deshalb ist es ja so wichtig, dass du zur Polizei gehst!“

„Vielleicht hast du recht. Aber ich muss erst in Ruhe darüber nachdenken. – Kann ich wenigstens heute Nacht bei dir schlafen? Ich möchte nicht alleine in meiner Wohnung bleiben.“

„Klar. Schließlich musst du den Schreck erst einmal verdauen.“

Nellie schüttelte den Kopf. „Nein, es ist nicht der Schreck. Es ist diese unendliche Demütigung. Ich fühle mich so hilflos.“

I

Montag, 19. Dezember 1927

Draußen war es noch nicht hell, als Kriminalrat Ernst Gennat kurz vor halb acht das Vorzimmer zu seinem Büro im ersten Stock der Roten Burg, des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz, betrat. Überrascht blieb er in der Tür stehen: Nicht seine Sekretärin Gertrud Steiner saß an der Schreibmaschine, sondern deren Kollegin Lena Wolffsohn. „Morgen, Fräulein Wolffsohn“, begrüßte Gennat die junge Frau mit den kastanienbraunen, hochgesteckten Haaren. „Ich freue mich zwar, Sie zu sehen, aber wo ist Steinerchen? Sollte sie heute frei haben, muss mir das irgendwie entfallen sein.“

„Guten Morgen, Herr Kriminalrat!“, grüßte Lena zurück. „Keine Sorge! Ihnen ist nichts entfallen. Ich habe mich auch schon gefragt, wo Gertrud bleibt. Dabei brauche ich dringend ihre Hilfe. Kommissar Lissigkeit hat mich gebeten, eine Akte herauszusuchen, die er noch schnell vor der Morgenkonferenz durchsehen will, aber ich kann sie beim besten Willen nicht finden. Bis Gertrud kommt, nutze ich die Zeit und tippe für Rudolf – äh, ich meine für Kommissar Lissigkeit – noch schnell das Vernehmungsprotokoll von gestern ab.“

Gennat schmunzelte vor sich hin, denn ihm war nicht entgangen, dass Lena rot geworden war. Längst wusste er, dass die hübsche, immer liebenswürdige Stenotypistin seinen jüngeren Kollegen anhimmelte. Insgeheim meinte er, dass die beiden gut zueinander passten. Gennat schätzte Lena sehr, denn sie war die Einzige, die Gertrud Steiner, seiner langjährigen Sekretärin, im Stenografieren das Wasser reichen konnte.

„Keine Sorge“, murmelte Gennat, während er die fellgefütterten Handschuhe auszog, sich aus seinem dicken Wintermantel schälte, die Melone absetzte und alles auf den Besucherstuhl neben seinem Schreibtisch warf. „Steinerchen wird schon noch kommen. Es ist noch nicht einmal halb acht. Sicher hat die S-Bahn wegen der Kälte mal wieder Verspätung. Das geht ja jetzt fast jeden Tag so. – Verraten Sie mir, welche Akte Sie suchen?“

„Die über den Raubmord in der Schillerstraße in Charlottenburg vor vier Tagen.“

„Die liegt auf meinem Schreibtisch. Warten Sie, ich hole sie.“

Während Gennat unter einem Wust von Papieren die Akte suchte, fuhr Lena fort: „Alle Jahre wieder ist es mir ein Rätsel. Wir haben Winter! Da gibt es nun mal Eis und Schnee. Aber die Reichsbahn tut mal wieder so, als sei es das erste Mal im Leben. Gestern Abend ist meine Tante mit dem Zug aus Paris zurückgekommen. Mehr als eine Stunde haben wir auf dem Schlesischen Bahnhof warten müssen. Ausgerechnet auf dem Schlesischen Bahnhof! Ich kann Ihnen sagen, das hat keinen Spaß gemacht!“

Gennat trat zurück ins Vorzimmer und reichte Lena die Akte. „Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Allerdings habe ich gestern erst gelesen, dass die meisten Züge trotz Schnee und Eis pünktlich sind. Sogar die S-Bahn. Haben Sie nicht vorher am Schlesischen angerufen und nachgefragt, wann der Zug ankommen wird?“

„Ich bin davon ausgegangen, dass er pünktlich ist. So schlimm war es letztendlich auch nicht, denn meine Mutter und mein Bruder waren schließlich dabei“, sagte sie und tippte dabei weiter. Nach dem Zeilenwechsel hielt sie inne und fügte noch hinzu: „Wir Berliner meckern halt gerne. Wenn nur ein Zug fünf Minuten zu spät kommt, meinen die Zeitungen gleich, eine ganze Seite darüber schreiben zu müssen.“ Sie wollte noch etwas sagen, doch die Tür flog auf, und Gertrud Steiner mit vom Frost geröteten Wangen stürzte herein und schnappte nach Luft. Sie schien einen Schwall von Kälte mitzubringen.

„Steinerchen, Sie können ja einer Eismaschine Konkurrenz machen!“, begrüßte Gennat sie und streckte ihr beide Hände entgegen. Gertrud Steiner war die Seele der Mordinspektion, denn sie versorgte ihren Chef nicht nur mit jeder Menge rabenschwarzen Kaffees und Unmengen Kuchen und Sahnetorten, sie las ihm auch jeden Wunsch von den Augen ab.

„Ist ganz schön kalt. Hoffentlich gibt es zu Weihnachten noch ein bisschen mehr Schnee.“ Sie legte Hut, Schal und Mantel ab und verstaute alles im Garderobenschrank neben der Tür. „Erst einmal werde ich uns einen schönen Kaffee machen, und Kuchen habe ich auch mitgebracht.“

„Tut mir leid, Gertrud, aber ich kann leider nicht bleiben. Kommissar Lissigkeit wartet auf die Akte und das Protokoll, das ich ihm schnell noch getippt habe. Beides muss ich ihm rüberbringen. Ich komme später noch einmal vorbei“, entschuldigte sich Lena.

Gennat setzte sich an seinen Schreibtisch und überflog die Schlagzeilen der Zeitungen, die allmorgendlich ein Bürobote für ihn bereitlegte. Die Artikel, die er für wichtig hielt, überflog er kurz, während Gertrud Steiner Hut und Mantel ihres Chefs vom Besucherstuhl nahm und mit einem vorwurfsvollen Kopfschütteln an den Garderobenständer hängte.

„Auch auf mich wird der Kaffee leider warten müssen“, seufzte Gennat nach einer Weile, als er einen Blick auf die große Uhr über der Tür warf. „Ich will zur Morgenbesprechung nicht schon wieder zu spät kommen. Hoffentlich ist es da oben nicht noch kälter als in meinem Büro!“

„Na, so kalt ist es hier ja nun auch nicht!“, murmelte Gertrud Steiner. „Hier gibt es wenigstens eine moderne Dampfheizung. Ich muss jeden Tag Kohlen aus dem Keller nach oben schleppen.“

Gennat war bereits im Begriff zu gehen, als er, schon in der Tür, noch einmal stehen blieb und sich entrüstete: „Das darf doch wohl nicht wahr sein! Sie schleppen Ihre Kohlen selbst aus dem Keller in Ihre Wohnung? Unter den jungen Kollegen wird sich doch wohl jemand finden, der in Ihrer Nähe wohnt und mal vorbeikommt, um Ihnen Kohlen in den dritten Stock zu tragen. Notfalls mache ich das. Das nächste Mal sagen Sie einfach Bescheid. Ich kümmere mich dann persönlich drum.“

„Na wunderbar!“, rief Gertrud Steiner ihm hinterher. „Dann können Sie gleich morgen kommen. Zur Stärkung besorge ich auch Schwarzwälder Kirschtorte.“

II

Als Kriminalrat Ernst Gennat wenige Minuten nach acht Uhr den Konferenzraum betrat, waren die meisten Kollegen der anderen Abteilungen schon da. Offensichtlich war er doch wieder der Letzte. Auch Regierungsrat Max Hagemann, seit März des Jahres Chef der Kriminalpolizei, hatte den ihm angestammten Platz an der Kopfseite des langgestreckten Konferenztisches längst eingenommen.

„Morjen allerseits“, grüßte Gennat, schaute in die Runde und grinste unschuldig. Hagemann beließ es bei einem laut vernehmlichen Räuspern und einem missbilligenden Blick. Gennat hielt nach Kommissar Rudolf Lissigkeit Ausschau und machte ihn am anderen Ende des Tisches aus. Unauffällig deutete Lissigkeit auf den Stuhl neben sich, den er auch heute wieder für den Leiter der Mordinspektion freigehalten hatte.

Gennat schob sich hinter den Stühlen an der Wand entlang und begrüßte den Kollegen mit Handschlag. Er wollte sich gerade setzen, als von irgendwoher eine Turmuhr – es konnte nur die der Marienkirche sein – achtmal schlug. Demonstrativ fingerte Gennat seine Taschenuhr hervor, nickte und murmelte vor sich hin: „Sag ich’s doch. Meine Uhr geht genau. Punkt acht.“ Lissigkeit grinste vor sich hin. Er wusste ebenso gut wie sein Chef, dass die Turmuhr mindestens fünf Minuten nachging.

Hagemann klopfte mit seinem Bleistift auf den Tisch. Das gewohnte Zeichen, mit dem er um Aufmerksamkeit bat.

„Guten Morgen, meine Herren“, begann er und schaute in die Runde. „Heute Morgen in aller Frühe hat mich der Polizeipräsident angerufen. Der Herr Präsident ist sehr besorgt, denn offensichtlich gibt es noch immer keinen Fahndungserfolg in der Raubsache Zoo-Betriebe, wie wir den Fall kurz nennen. Und es ist nicht nur das. In den letzten Wochen und Tagen wurden in den Nachtstunden mindestens 15 Passanten in der Gegend rund um den Zoologischen Garten überfallen und ausgeraubt, obwohl wir die Zahl der Polizeistreifen schon erhöht haben. Die Verbrecher werden immer dreister. Die Bevölkerung ist beunruhigt. Und das kurz vor Weihnachten!“

Kommissar Ludwig Werneburg, der den Fall leitete, schüttelte den Kopf und meldete sich zu Wort. „Dass wir keine Fortschritte machen, kann ich nicht auf meinen Leuten sitzen lassen, Herr Regierungsrat. In der letzten Nacht erst wurden zwei junge Männer festgenommen, die ein Pärchen überfallen hatten, das kurz vorher aus einer Bar gekommen war. Was den Überfall auf die Zoo-Betriebe betrifft, kann ich Ihnen versichern, dass …“

„Einen Augenblick bitte!“ Kommissar Reichert hob die Hand. „Ich habe, wie Sie alle wissen, bis gestern noch in einer Mordsache im Mecklenburgischen ermittelt und bin erst seit heute Morgen wieder in Berlin. Könnten Sie mich bitte, werter Herr Kollege Werneburg, ins Bild setzen, worum es geht?“

„Aber gewiss.“ Kommissar Werneburg stand auf und trat an den Pharus-Plan von Groß-Berlin, der den größten Teil der hinteren Wand des Konferenzraums bedeckte. „In der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember, also von Sonntag auf Montag, ist es im Zoologischen Garten zu einem schweren Raubüberfall gekommen. Das war genau hier.“ Mit einem bereitstehenden Zeigestock wies er auf den genauen Tatort. „Im Wirtschaftsgebäude war der Kassierer gerade mit der Abrechnung beschäftigt, als von der Straße her drei bewaffnete Männer in den Komplex eindrangen. Sie hatten die Türen so geschickt aufgebrochen, dass er sie nicht gleich gehört hatte. Die Verbrecher waren bewaffnet und stürmten den Kassenraum mit den Worten: ‚Das ist ein Überfall! Rück das Geld raus, oder wir legen dich um!‘ Einer von ihnen hielt dem Kassierer die ganze Zeit seinen Revolver an die Schläfe. Da der Kassierer gerade dabei war, das gezählte Geld in den Tresor zu legen, stand dieser offen. Die Täter rafften in aller Eile das Geld zusammen und flohen mit den gesamten Einnahmen der Zoo-Betriebe.“

„Fielen Schüsse?“

„Nein. Der Kassierer leistete keinerlei Widerstand. Deshalb haben die Verbrecher es wohl bei der bloßen Drohung belassen.“

„Wie viel Geld haben die Täter erbeutet?“

„Das wissen wir noch immer nicht so genau. Es soll sich um eine größere fünfstellige Summe gehandelt haben.“

„Eine fünfstellige Summe? Ist das nicht ein wenig hoch gegriffen?“

„Ganz und gar nicht. Es war doch der Silberne Sonntag! In der Stadt, besonders rund um den Zoo, die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm, war der Teufel los. In diesem Jahr sollen die Geschäfte weit höhere Umsätze erzielt haben als im vergangenen. So freilich auch die Gastronomiebetriebe. Sie müssen bedenken, Herr Kollege, dass das Zoo-Restaurant mit allen dazugehörigen Cafés, Teestuben und Weinlokalen als die größte Restaurationsanlage der Welt gilt. Da kommt am dritten Advent schon ganz schön was zusammen.“

„Wie sind die Täter geflüchtet?“

„Das wissen wir leider nicht, denn es gibt keine Zeugen. Offenbar hat niemand ihre Flucht beobachtet“, bedauerte Werneburg.

„Der Polizeipräsident würde gerne wissen, ob Sie denn schon eine konkrete Spur haben“, ergriff Hagemann wieder das Wort.

Werneburg atmete tief durch, um dann fortzufahren: „Ich möchte es mal so ausdrücken: Wir haben gewisse Hinweise. Die Vorgehensweise erinnert mich an drei Personen, die schon seit Längerem wegen diverser Einbrüche und Überfälle gesucht werden. Sie waren jedes Mal bewaffnet, haben von ihren Schusswaffen aber bisher noch nie Gebrauch gemacht. Es muss sich also um eine Bande handeln, die immer nach dem gleichen Muster vorgeht.“

„Lassen Sie mich raten“, warf Gennat ein. „Sie suchen innerhalb der Ringvereine?“

„Wo sonst? Unsere gestrige Razzia war allerdings ein Fehlschlag.“

„Misserfolge bei Razzien häufen sich in der letzten Zeit. Könnte es sein, dass es innerhalb der Kriminalpolizei eine undichte Stelle gibt? Vermutlich haben die Ringbrüder Spitzel in unseren Reihen. Wenn wir das nicht schleunigst unterbinden, wird jede weitere Razzia für die Katz sein“, gab Kommissar Erich Liebermann von Sonnenberg zu bedenken.

Werneburg deutete mit beiden Händen an, dass er nichts von einer undichten Stelle wusste, und sagte: „Möglich ist alles. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur vorsichtiger geworden sind. – Ihnen dürfte nicht entgangen sein, Herr Kollege, dass die Ringbrüder ihre großen Ohren überall haben.“

„Ist wohl wahr“, stimmte Gennat zu. „Die Jungs sind meistens sogar weit besser informiert als wir. Das ist doch nun wirklich nichts Neues.“

Werneburg nickte, sagte aber nichts. Er wusste ebenso gut wie Gennat, dass es keiner Spitzel in den Reihen der Kripo bedurfte, um die Vereinslokale der Ringvereine vor Razzien zu warnen. Seit Jahren schon verfügten die größten und mächtigsten der Vereine über bezahlte Botenjungen, die in der Nähe des Polizeipräsidiums und der einzelnen Reviere die Augen offenhielten und sofort Alarm schlugen, wenn ihnen Bewegungen einer größeren Zahl von Polizeikräften verdächtig vorkamen. Per Telefon ging dann eine Warnung von Lokal zu Lokal. Bei der Kriminalpolizei war das längst bekannt, und deshalb versuchten die Beamten ihre Strategie immer wieder zu ändern. Manchmal mit Erfolg, meistens aber ohne.

„Mit Razzien werden Sie nichts erreichen“, murmelte Gennat vor sich hin. „Die Täter sind wohl kaum so blöd und gehen mit der Beute in der Tasche in ihrem Stammlokal ein Bier trinken.“

„Wie bitte?“, fragte Hagemann nach.

„Nichts, Herr Regierungsrat. Ich habe nur ein bisschen laut vor mich hin gedacht“, gab Gennat zurück, ohne von seinen Notizen aufzuschauen.

Unter dem Vorwand, in der eigenen Abteilung bis über beide Ohren in Ermittlungen zu stecken, verließ Gennat zusammen mit Lissigkeit vorzeitig die Konferenz. Werneburg würde ihn, was die Raubsache betraf, ohnehin auf dem Laufenden halten. Darauf konnte er sich verlassen.

„Was haben Sie eigentlich an Weihnachten vor?“, fragte Gennat den jüngeren Kollegen auf dem Weg zurück ins Büro.

„Sie sind gut! Was soll ich schon machen? Ich habe über Weihnachten Dienst. Vielleicht wird es ja wenigstens ein ruhiges Weihnachten ohne Mord und Totschlag. – Und Sie, Herr Kriminalrat, darf ich fragen, was Sie planen?“

Gennat seufzte. „Soll ich ehrlich sein? – Am liebsten würde ich mich in meinen verstaubten, muffigen vier Wänden einmotten und mal so richtig faulenzen. Leider habe ich wie alle Jahre wieder die traditionelle Einladung bei meiner Nichte in Lichtenberg zum Gänsebraten. Ansonsten hoffe ich wenigstens auf ein paar ruhige Tage zu Hause mit einem guten Buch. Wäre schön, wenn’s mir gelänge, mal so richtig auszuspannen und einfach nichts zu tun.“

„Nichts tun? Aber Herr Kriminalrat, das halten Sie doch gar nicht aus!“, sagte Lissigkeit amüsiert.

„Warten Sie’s ab, mein Lieber! Vielleicht haben wir ja Glück, und unsere Kundschaft feiert dieses Jahr ebenfalls Weihnachten. – Dann könnte es mit dem Faulenzen ja vielleicht doch noch was werden.“

„Das hört sich ja so an, als fieberten Sie schon jetzt Ihrer Pensionierung entgegen. Bis dahin haben Sie aber noch etliche Jährchen vor sich.“

„Nee, darum reiße ich mich nicht. Aber wenn es erst einmal so weit ist, dann kaufe ich mir endlich einen Hund. Mehr Wünsche habe ich gar nicht.“

Lissigkeit nickte und grinste, denn er kannte Gennats Leidenschaft für große Hunde nur zu gut. „Ja, ich weiß. Einen schwarzen Labrador, der dann jeden Tag mit Ihnen spazieren gehen kann.“

III

Im Vorzimmer duftete es nach frisch gebrühtem Kaffee. Gennat schnupperte in den Raum und rieb sich die kalten Hände. „Wunderbar! Ein schönes starkes Käffchen ist genau das, was wir jetzt brauchen, nicht wahr, Herr Kollege?“

Lissigkeit nickte zustimmend, und beide gingen nach nebenan in Gennats Büro. Während Gennat auf dem durchgesessenen grünen Plüschsofa in seiner Lieblingsecke Platz nahm, bevorzugte Lissigkeit den ebenfalls grünen, aber weniger lädierten Plüschsessel.

Gennat reichte dem Kollegen die Morgenausgabe des Berliner Echos. „Schauen Sie mal auf Seite vier. Kaminski hat einen ziemlich langen Artikel über den Mord in der Schillerstraße geschrieben. Der Fall ist geklärt?“

„Sieht ganz so aus. Ich hatte tatsächlich den richtigen Riecher. Der Raubmord war nur vorgetäuscht, und der Ehemann hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er will seine Frau bei einem heftigen Streit erschlagen haben. Dann hat er die Wohnung durchwühlt, um einen Raubüberfall vorzutäuschen. Freilich ging es ums Geld. Bei den Schusters reichte es hinten und vorne nicht. Erna Schuster soll ihrem Mann immer wieder Vorhaltungen gemacht haben, dass er fast seinen gesamten Lohn in Kneipen verpulvert. – Na ja, Sie wissen schon. Das Übliche halt. Schuster wurde schon dem Haftrichter vorgeführt. Er kommt noch heute Vormittag in Untersuchungshaft.“

„Gibt es Angehörige?“

„Zwei Töchter. Sechsundzwanzig und neunundzwanzig Jahre alt. Beide sind verheiratet und wohnen ebenfalls in Charlottenburg. Die jüngere hat zwei Söhne im Alter von drei und fünf Jahren, die ältere eine Tochter von sieben Jahren. Die beiden Frauen sind ebenfalls zur Sache vernommen worden. Offenbar gab es nicht nur regelmäßig Streit zwischen den Eheleuten, sondern auch mit den Töchtern, von denen sich die Mutter wiederholt Geld pumpte, aber nie einen Pfennig zurückzahlte. – Wie hätte sie das auch anstellen sollen, wenn der Mann seinen Lohn regelmäßig versoff? Die Mutter verdiente ein paar Mark mit Heimarbeit dazu, was aber nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein war.“

„Verstehe“, stieß Gennat seufzend hervor. „Was für eine Tragödie.“

„Fräulein Wolffsohn war die diensthabende Stenotypistin. Sie hat das Vernehmungsprotokoll und meinen Abschlussbericht schon getippt. – Sicher wollen Sie ihn gleich lesen.“

Gennat winkte ab. „Später – in aller Ruhe.“

In diesem Moment kam Gertrud Steiner mit einem Tablett herein und stellte, routiniert wie die Serviererinnen bei Kranzler, eine Kaffeekanne, zwei Tassen und eine Zuckerdose auf den runden Sofatisch mit der Klöppeldecke. „Meine Herren, hier kommt endlich Ihr wohlverdienter Kaffee.“ Und an Gennat gewandt: „So wie Sie ihn lieben, Herr Kriminalrat. Schön schwarz, dass der Löffel drin steht, und mit viel Zucker.“

Sie ging hinaus und kam gleich noch einmal mit einem Kuchenteller zurück. „Weil doch in ein paar Tagen Weihnachten ist, habe ich eine selbst gebackene Stolle mitgebracht. Mit Mandeln, Rosinen und Zitronat. Das Rezept habe ich noch von meiner seligen Großmutter.“

Gennat warf einen skeptischen Blick auf den Teller. „Stolle? Ich hasse Stolle! Dieses trockene Zeug bleibt einem doch immer im Halse stecken.“ Den pikierten Blick seiner Sekretärin übersah er geflissentlich, blinzelte Lissigkeit zu und hielt ihm den Teller hin: „Wenn Sie Lust haben, den Erstickungstod zu sterben, bitte, bedienen Sie sich.“

Lissigkeit grinste, nahm ein Stück und biss mit Appetit hinein. „Warum sind Sie so garstig zu Fräulein Steiner?“, nuschelte er mit vollem Mund. „Sie hat sich so viel Mühe gemacht, und die Stolle ist wirklich zum Niederknien gut.“ Skeptisch und mit spitzen Fingern nahm auch Gennat ein Stück, biss vorsichtig hinein, hielt kurz inne, schloss dann für einen Augenblick die Augen und lächelte verzückt. „Hmmm, Steinerchen, Ihre Stolle ist ein Gedicht! Hundertmal besser als diese staubtrockenen Dinger aus Dresden. Nicht zu süß und überhaupt nicht trocken.“ Er griff gleich noch ein zweites Mal zu.

Nach einem weiteren Stück Stolle und einer zweiten Tasse Kaffee begann Lissigkeit: „Sie wissen doch, dass ich bei dieser netten Dame zur Untermiete wohne. Stellen Sie sich vor, die liegt seit heute Nacht in der Charité!“

„Das tut mir leid. Was fehlt ihr denn?“

„Sie ist überfallen worden, hat eine Gehirnerschütterung sowie diverse Prellungen und Schürfwunden. Zum Glück ist es nicht so schlimm, wie es aussieht.“

„Wo ist das denn passiert?“

„In der S-Bahn. Gestern Abend, so kurz vor elf Uhr. Sie kam aus Strausberg, wo sie Verwandte besucht hatte. Am Bahnhof Friedrichsfelde ist dann ein Mann in ihr Abteil eingestiegen und hat gleich versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie plauderten wohl über das Wetter und über Gott und die Welt. Kurz vor dem Bahnhof Lichtenberg hat er sich dann neben sie gesetzt und wollte den Arm um sie legen. Sie verbat sich das. Aber dann verlangte er Geld. Als sie aufstehen wollte, um in Lichtenberg auszusteigen, hat er sie gepackt und so heftig mit einem Gegenstand, sie kann leider nicht sagen, was es war, auf sie eingeschlagen, bis sie ohnmächtig wurde. Vermutlich verließ der Täter in Lichtenberg den Zug. Sicher ist das aber nicht. Am Bahnhof Stralau-Rummelsburg steigen ja glücklicherweise immer viele Fahrgäste zu. Da ist sie dann gefunden worden. Die haben sofort den Rettungsdienst und die Polizei benachrichtigt. Erst im Krankenhaus ist sie wieder zu sich gekommen. Ihr wurde die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen und ein goldenes Armband, das sie trug.“

„Und sonst? Liegt ein Sittlichkeitsverbrechen vor?“

„Offenbar nicht. Frau Majewski ist immer sehr gut angezogen. Der Kerl hat wohl geglaubt, eine gut angezogene Frau müsse zwangsläufig auch Geld bei sich haben.“

„Trug sie viel Schmuck?“

„Nein. Ich glaube, sie hat auch gar nicht so viel. Nur das goldene Armband. Dabei habe ich ihr etliche Male gesagt, sie solle es lieber nicht sichtbar auf der Straße tragen und schon gar nicht nachts in der S-Bahn.“

„Kann sie den Täter beschreiben?“

„Mehr schlecht als recht. Kollege Trettin war schon in der Charité und hat mit ihr gesprochen. Ihre Verletzung ist zwar nicht lebensgefährlich, aber ein paar Tage muss sie schon noch dableiben.“

„Gibt es Zeugen? Hat jemand auf dem Bahnhof den Täter gesehen?“

„Niemand. Die Fahrgäste, die in Stralau-Rummelsburg eingestiegen sind, waren zwar sehr kooperativ, gesehen haben will aber niemand etwas.“

„Wenn ich mich nicht täusche, spricht aus Ihrer Wortwahl ein gehöriges Maß an Skepsis.“

„Ich halte es für ausgeschlossen, dass niemand etwas von dem Überfall mitbekommen hat.“

Gennat winkte ab. „Glauben Sie mir, Lissigkeit: Die Menschen sind unaufmerksam geworden. Jeder denkt nur noch an sich und keinen Meter weiter.“

„Vielleicht haben Sie recht.“

„Ich werde jetzt Ihren Abschlussbericht zur Sache Schillerstraße lesen. Begleiten Sie mich später zum Mittagessen zu Aschinger auf eine deftige Erbsensuppe?“

„Da bin ich dabei. Um eins?“

„Perfekt.“

IV

Niemand hatte gesehen, wie er aus dem Zug gestiegen war. Friedrichshagen war die Endstation und der Bahnsteig fast leer. Er zog den Hut tiefer ins Gesicht, schlug den Mantelkragen hoch und vergrub seine behandschuhten Hände in den Taschen. Auf dem gegenüberliegenden Gleis stand ein Zug nach Berlin bereit. Der Ruf „Vorsicht an der Bahnsteigkante!“ und das schrille Signal zur Abfahrt waren schon verklungen, als er schnell noch aufsprang. Nur weg von hier! Wohin der Zug fuhr, spielte keine Rolle. In dem leeren Abteil dritter Klasse setzte er sich ans Fenster und fingerte das Geld aus der Manteltasche, das er schnell noch dem Portemonnaie entnommen hatte. Es war weniger, als er erhofft hatte. Nur fünfundfünfzig Mark. Er fluchte. Die Fahrkarte, die er mit herausgezogen hatte, und eine Wäschemarke steckte er wieder ein. Später würde er beides wegwerfen. „Dabei muss die Schickse doch steinreich sein, so wie die angezogen war“, murmelte er vor sich hin. Für das Nötigste würde das aber erst einmal reichen.

Einen Plan, was er jetzt machen sollte, hatte er nicht. Sein Magen knurrte, denn er hatte seit gestern nichts mehr gegessen. Nach Hause zu gehen, kam für ihn nicht infrage. In Karlshorst stieg er aus, kaufte sich auf dem Bahnsteig eine Packung Zigaretten und zündete sich zur Beruhigung gleich eine an. Dann ging er in die Bahnhofswirtschaft und bestellte sich eine Fleischbrühe. Die wärmte durch und stillte den ersten Hunger. Wieder auf der Straße, schaute er sich nach einem Friseurladen um und betrat gleich den erstbesten, um sich rasieren und die Haare schneiden zu lassen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme: Sollte ihn doch jemand gesehen haben, würde ihn mit kurzen Haaren und ohne Bart mit Sicherheit niemand wiedererkennen.

Mit der neuen Frisur und dem bartlosen, glatten Gesicht war er mehr als zufrieden.

Er brauchte mehr Geld. Aber das war kurz vor Weihnachten kein Problem. Die Menschen waren hektisch und unaufmerksam. Hausfrauen, die ihre Einkäufe erledigten, hatten ihre Geldbörsen oft in den Einkaufskörben zu liegen. Märkte waren ein Paradies für Taschendiebe. Er fuhr in die Stadt, schlenderte über den Alexanderplatz, und an einer Straßenbahnhaltestelle fiel ihm eine ältere Frau mit einem gut gefüllten Einkaufskorb ins Auge, die mit ihrer Nachbarin in ein Gespräch vertieft war. Er bahnte sich seinen Weg, bis er direkt hinter ihr stand, und platzierte sich so, dass den anderen Passanten die Sicht auf den Korb versperrt war. Blitzschnell, wie die Zunge eines Frosches nach der Fliege, schnappte seine Hand nach der Geldbörse und ließ diese in seiner Manteltasche verschwinden. Ohne Eile verließ er den Tatort. In einem Hauseingang in einer Seitenstraße räumte er das Portemonnaie aus: fünfundsiebzig Mark. Anschließend warf er es in eine Mülltonne.

Beim Öffnen der Mülltonne sah er, dass seine Handschuhe voller Blut waren. Er zog sie aus und warf sie hinterher. Mit ausreichend Geld in der Tasche ging er rüber ins Kaufhaus Tietz, um sich neu einzukleiden. Von der Unterwäsche bis zum Mantel. Die alten Sachen verstaute er in einem Karton, den er bei Tietz kostenlos bekommen hatte. Alles musste neu sein: die Frisur, das bartlose Gesicht, die Kleidung. Er fühlte sich wie ein neuer Mensch. Niemand aus dem Zug oder vom Bahnhof würde ihn so wiedererkennen. Nicht einmal diese affige Schickse, der er eins übergebraten hatte. Irgendwann würde sie ja wieder zu sich kommen und eine Aussage machen.

Er ging in die Münzstraße, um endlich etwas Richtiges zu essen. In seinem Stammlokal bestellte er einen deftigen Schweinebraten. Er war gerade beim Kompott, das er sich zum Nachtisch bestellt hatte, als ihm jemand auf die Schulter klopfte. Erschrocken fuhr er herum.

Ein helles Lachen erklang. „Mensch Hotte, alter Gauner. Hab’ dir fast nich’ erkannt. Wir haben uns ja ewig nich’ mehr jesehen.“

„Jule! Hast du mir ’n Schreck einjejagt! Was machst du denn hier? Haste keene Kundschaft?“

„Mein lieber Mann! Siehst du schnieke aus. Hast wohl ’ne Arbeet jefunden. Oder biste wieder bei deinem Alten?“

„Nee. Mein Alter kann mir mal. Hab’ beim Pferderennen jewonnen. Willste ’n Kaffee?“

„Klar. Wenn de jewonnen hast, kannste mir ooch ’n Stück Streuselkuchen spendieren.“

„Aber nur, weil du’s bist.“

„Erzähl mal, wat haste denn die janze Zeit so jemacht?“

„Nich’ der Rede wert. Erzähl mal lieber von dir. Haste immer noch keene Kunden mit so richtig ville Moneten?“ Das Gespräch plätscherte so dahin. Jule hatte am Vormittag schon genug Freier gehabt, um am Nachmittag zu faulenzen. Zusammen zogen sie durch das Scheunenviertel, gingen dann noch einmal zurück zum Alexanderplatz zu Tietz, denn Hotte, der eigentlich Horst hieß, hatte vergessen, sich neue Handschuhe zu kaufen. Dann ging er mit Jule in eine Kneipe, wo sie zusammen zwei Flaschen Rotwein tranken.

Hotte wusste nicht, wo er schlafen sollte. Nach Hause wollte er auf gar keinen Fall. Aber um unter einer Brücke oder auf einer Parkbank zu übernachten, war es viel zu kalt. Und im Obdachlosenasyl in der Fröbelstraße holte man sich Läuse, die schlimmsten Krankheiten, und man wurde beklaut.

„Kann ick heute Nacht bei dir pennen?“, fragte er Jule.

„Nee, dit jeht nich’.“

„Kriegst wohl Dresche von deinem Luden, was?“

„Red’ keenen Mist. Ick hab’ mir selbstständig jemacht. Aber ick will det nich’.“

„Nur eine Nacht. Ich zahle auch dafür.“

„Na jut. Aber wirklich nur eene Nacht. Kostet aber doppelt.“