12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

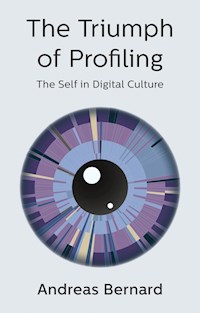

In seinem Buch »Komplizen des Erkennungsdienstes« geht es Andreas Bernard um das Selbst in der digitalen Kultur. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass auffällig viele Verfahren der Selbstpräsentation und Selbsterkenntnis in der digitalen Kultur auf Methoden zurückgehen, die in der Kriminologie, Psychologie und Psychiatrie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erdacht wurden: Das Format des »Profils«, in den Sozialen Netzwerken heute unbestrittener Ort der Selbstdarstellung, entstand als »psychiatrisches Profil« von Internierten oder als »Täterprofil« von Serienmördern. Die Selbstortung auf dem Smartphone, ohne die kein Pokémon-Go-Spiel und keine Registrierung bei Uber, Yelp oder Lieferando möglich wäre, nutzt eine Technologie, die bis vor zehn Jahren hauptsächlich im Zusammenhang mit der elektronischen Fußfessel bekannt war. Und die Vermessungen der »Quantified Self«-Bewegung zeichnen Körperströme auf, die einst die Entwicklung des Lügendetektors voranbrachten. Andreas Bernard fördert die wissensgeschichtlichen Zusammenhänge zutage und geht der irritierenden Frage nach, warum Geräte und Verfahren, die bis vor kurzem Verbrecher und Wahnsinnige dingfest machen sollten, heute als Vehikel der Selbstermächtigung gelten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Andreas Bernard

Komplizen des Erkennungsdienstes

Das Selbst in der digitalen Kultur

Über dieses Buch

Auffällig viele Verfahren der Selbstpräsentation und Selbsterkenntnis in der digitalen Kultur gehen auf Methoden der Kriminologie, Psychologie oder Psychiatrie zurück. Das Format des »Profils« in den Sozialen Netzwerken entstand als »psychiatrisches Profil« von Internierten oder als »Täterprofil« von Serienmördern. Die Selbstortung auf dem Smartphone nutzt eine Technologie, die bis vor zehn Jahren als elektronische Fußfessel bekannt war. Und die Vermessungen der »Quantified Self«-Bewegung zeichnen Körperströme auf, die einst die Entwicklung des Lügendetektors voranbrachten. Andreas Bernards Buch geht der irritierenden Frage nach, warum Geräte und Verfahren, die bis vor kurzem Verbrecher und Wahnsinnige dingfest machen sollten, heute als Vehikel der Selbstermächtigung gelten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg

Coverabbildung: artvea / Getty Images

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490444-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1. ›Profil‹: Karriere eines Formats

Begriffsgeschichte des ›Profils‹ im 20. Jahrhundert

Der Siegeszug selbstverfasster Profile

Das ›Profil‹ in der Bewerbungskultur

Konstanten der Fremdsteuerung

Cyberspace und Profil: Vom entgrenzten zum erfassten Selbst

2. Orten: GPS und die Ästhetik des Verdachts

Geschichte der Satellitennavigation

Auf dem Weg zur Lokalisierung von Individuen

Paradoxien des Ortens

Elektronische Fußfessel

Lokalisierungsspiele

3. Leibesvisitationen: Die ›Quantified Self‹-Bewegung und die Vermessung des Körpers

Fitbit

Genealogien des Self-Trackings

Vermessung, Klassifikation, Diskriminierung

Introspektion und Datenerzeugung

Das Lüften des Schleiers

Zeugen der Anklage

4. Erfassungsangst, Erfassungslust: Umschichtungen eines Menschenbilds

Das Drama der Volkszählung

Die Polizei als Katalysator der Menschenerfassung

Semantik des Netzes

Der Glamour der Verdatung

1984, von heute aus

Brandmarkung und Selbstdesign

5. Die Macht der Verinnerlichung

Wettbewerbliche Individualität

Die Regierbarkeit des Selbst in der digitalen Kultur

Anmerkungen

Verwendete Literatur

1.›Profil‹: Karriere eines Formats

Als die USA im Jahr 2012 von zwei Amokläufen innerhalb weniger Monate erschüttert wurden, in einem Kino in Denver und in einer Grundschule in Connecticut, erneuerte sich eine alte politische Debatte. Sie betraf die Frage, ob der potentielle Kreis von Tätern in Zukunft besser eingegrenzt und ein Verbrechen dieser Art frühzeitig verhindert werden könne. Zu den bekannten Verdachtsmomenten – die besondere Introvertiertheit der fast immer männlichen Täter, ihre soziale Abgeschiedenheit, psychiatrische Behandlungen in der Vergangenheit – kam nun ein weiteres Kriterium hinzu, und zwar die übereinstimmende Zurückhaltung der Todesschützen in den Sozialen Medien. Weder James Eagan Holmes noch Adam Lanza, so stellten die Berichterstatter fest, verfügten über ein ›Profil‹ bei Facebook, Twitter oder LinkedIn. Sie hatten sich, wie auch der Norweger Anders Breivik ein Jahr zuvor, den omnipräsenten Kommunikations- und Selbstdarstellungsangeboten im Netz verweigert, und diese Askese erhielt nun den Charakter eines Warnsignals. Personalchefs großer Unternehmen kamen zu Wort, die daran erinnerten, dass ein Blick auf die Online-Profile der Bewerber inzwischen zum Standard bei der Auswahl geeigneter Kandidaten gehöre und die völlige Absenz in den Sozialen Netzwerken Befremden hervorrufe. Medizinisch erhärtet wurde diese Ansicht durch eine 2011 publizierte Untersuchung des kanadischen Psychiaters Richard Bélanger, die einen »u-förmigen Zusammenhang« zwischen Internetaktivität und seelischer Gesundheit bei Jugendlichen konstatiert: »Heranwachsende, die sich überhaupt nicht im Netz bewegen, und solche, die es mehrere Stunden am Tag tun«, so Bélangers Fazit, gäben Ärzten und Psychologen »gleichermaßen zur Beunruhigung Anlass«.[1] In der digitalen Kultur der Gegenwart, das zeigte diese Diskussion anschaulich, kommt es inzwischen einem Moment der Irritation gleich, wenn Menschen in einem bestimmten Alter kein öffentliches Doppel ihrer selbst im Netz erschaffen, in Form von Profilen, Statusmeldungen, Kommentaren. Diese Abstinenz ist in der westlichen Welt heute offenbar erstes Zeichen einer psychischen Auffälligkeit, vielleicht einer Krankheit, vielleicht eines verborgenen pathologischen Triebs, der sich eines Tages in einem verheerenden Ausbruch entladen könnte. Im Umkehrschluss gilt die regelmäßige Nutzung der Sozialen Medien als Ausweis von Gesundheit und Normalität.

Die folgenden Überlegungen zum Status des Selbst in der digitalen Kultur betreffen Verfahren, Dienste und Geräte, die inzwischen selbstverständlich sind und in ihrem allgegenwärtigen Gebrauch zunehmend wie eine natürliche Disposition erscheinen. Dennoch stellen sie in der Geschichte der Repräsentationsformen von Subjektivität weiterhin eine frappierend junge Entwicklung dar. Wer noch vor einem Vierteljahrhundert die Schule oder die Universität besucht hat, wird sich erinnern, wie begrenzt damals die Optionen gewesen sind, die eigene Person, die eigenen Vorlieben und Überzeugungen, öffentlich darzustellen – ein Sticker auf dem Revers der Jacke, ein paar Zeilen unter dem Foto in der Abiturzeitung, eine kostspielige, nur einen Tag lang erhältliche Bekanntschaftsannonce in der Tageszeitung. Dieser minimale Radius an Publizität für alle, die nicht über den konstanten Zugang zu den Massenmedien verfügten, war noch Anfang der 1990er Jahre unveränderliche Wirklichkeit – und doch wirkt diese Zeit heute wie eine weit entfernte, fremd gewordene Epoche.

In Windeseile – Facebook ist erst seit Herbst 2006 ein für alle offenes Netzwerk, Smartphones gibt es seit 2007, App-Stores seit 2008 – hat sich eine flächendeckende digitale Kultur herausgebildet, deren Erscheinungsweisen in journalistischen und akademischen Abhandlungen laufend untersucht, gefeiert oder dämonisiert werden, deren wissensgeschichtliche Herkunft aber selten (und wenn, dann in computerhistorischer Perspektive) zur Sprache kommt. Eine solche Genealogie, eine solche Einbettung digitaler Medientechnologien in die Geschichte der Humanwissenschaften versucht dieses Buch. Denn was an den Verfahren heutiger Selbstpräsentation und Selbsterkenntnis auffällt – an den ›Profilen‹ der Sozialen Medien, aber auch an den vielfältig genutzten Ortungsfunktionen auf dem Smartphone oder den Körpervermessungen der ›Quantified Self‹-Bewegung –, ist der Umstand, dass sie allesamt auf Methoden zurückgehen, die in der Kriminologie, Psychologie oder Psychiatrie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erdacht worden sind. Techniken der Datenerfassung, die lange Zeit für polizeiliche oder wissenschaftliche Autoritäten reserviert waren, um den Zugriff auf einen auffälligen Personenkreis zu sichern, betreffen heute jeden Nutzer eines Smartphones oder Sozialen Netzwerks. Biographische Signalements, GPS-Sender und dauerhaft am Körper installierte Messgeräte sind dabei keine Erkenntnisinstrumente des kriminalistischen Verdachts mehr, sondern werden in einem spielerischen, kommunikativen, ökonomisch oder amourös inspirierten Sinne gebraucht.

Begriffsgeschichte des ›Profils‹ im 20. Jahrhundert

Besonders aufschlussreich ist in dieser Hinsicht die Kategorie des ›Profils‹. Für den Austausch innerhalb der Sozialen Netzwerke spielt dieses Element bekanntlich die zentrale Rolle. Das Profil der Mitglieder von LinkedIn, Instagram oder Facebook – der Ort, an dem sie ihre Selbstbeschreibung verfassen, an dem persönliche Daten, Texte, Fotos und Videos versammelt sind – ist der Knotenpunkt der Interaktion. Bereits die frühesten Forschungen über Soziale Medien haben das ›Profil‹ deshalb in den Mittelpunkt der Analyse gestellt. Danah Boyd etwa geht in ihren einflussreichen, ab dem Jahr 2002 veröffentlichten Aufsätzen über Friendster (das erste dauerhaft erfolgreiche Soziale Netzwerk) immer wieder von diesem Element aus. Im ersten Satz eines Beitrags von 2006 heißt es etwa: »Profile sind das vorherrschende Format geworden, um die eigene Identität online darzustellen.«[1] Den Autoren eines Profils – die gleichzeitig dessen Gegenstand sind – wird von Boyd dabei ein hohes Maß an Souveränität zugesprochen. Sie haben volle Autonomie in der öffentlichen Darstellung ihres Selbst, und je origineller und aufwendiger das Format gestaltet ist, desto stärker wird die Reaktion der anderen Nutzer des Sozialen Netzwerks ausfallen: »Wer die Mühen auf sich nimmt, ein interessantes Profil zu kreieren«, so Danah Boyd und Judith Donath im Jahr 2004 über Friendster, »wird auch mehr Verbindungen herstellen.«[2] Boyd bezeichnet die Praxis der Selbstgestaltung in ihren Aufsätzen häufig als »Identitätsperformance«, und sie betont, dass diese schöpferische, produktive Bewegung »das Profil von einer statischen Repräsentation des Selbst in ein kommunikatives Instrument verwandelt hat«.[3] Das ist also das Versprechen des Formats: ein freier, selbstbestimmter Raum, in dem die Verfasserinnen und Verfasser eine wünschenswerte, mehr oder weniger aufrichtige, mehr oder weniger geschönte öffentliche Persona in Szene setzen können.

Und doch darf man bei alldem nicht vergessen: Bis vor 20 oder 25 Jahren waren nur Serienmörder oder Wahnsinnige Gegenstand eines ›Profils‹. Diese Wissensform, dieses Raster der Menschenbeschreibung hat im letzten Vierteljahrhundert eine so rasante wie tiefgreifende Umwandlung erlebt. Vor dem Hintergrund seines heutigen Gebrauchs ist es daher aufschlussreich, sich mit der historischen Semantik des Begriffs auseinanderzusetzen. In welchen Zusammenhängen und zu welchem Zeitpunkt taucht das schriftliche ›Profil‹ auf? Wer ist sein Autor, wer sein Gegenstand, und warum wird es erstellt? In seiner Bedeutung als »kurze, anschauliche Biographie, die die wichtigsten Charaktermerkmale eines Subjekts umreißt«,[4] wie es das Webster Dictionary von der 1968er-Auflage an definiert, hat die Bezeichnung eine verhältnismäßig junge Geschichte (deutschsprachige Enzyklopädien nehmen diese Definition noch später auf). Das Wort ›Profil‹ wird ab der Frühen Neuzeit zunächst im architektonischen und geologischen Kontext gebraucht und meint den Umriss von Gebäuden oder Gebirgen; im 18. Jahrhundert etabliert sich dann auch die Bedeutung als Seitenansicht des Gesichts. Das ›Profil‹ im Sinne eines tabellarischen oder schematischen Abrisses, der Auskunft über einen Menschen gibt, scheint bis ins frühe 20. Jahrhundert unbekannt zu sein.

Wenn der Eindruck nicht täuscht, kommt das Wort in den Humanwissenschaften zum ersten Mal als Fachbegriff der Psychotechnik auf, in den Untersuchungen des russischen Psychiaters Grigorij Rossolimo, der im Jahr 1910 eine Abhandlung mit dem Titel Das psychologische Profil veröffentlicht. Rossolimo entwirft in dieser Studie, die nach dem Krieg auch auf Deutsch erscheint und in den zwanziger Jahren von Fachkollegen wie Karl Bartsch oder Fritz Giese aufgegriffen wird, ein Testverfahren für Kinder ab sieben Jahren, um verschiedene Begabungen – Konzentrationsspanne, Gedächtnisleistung oder Assoziationsvermögen – auf einer Skala von eins bis zehn zu messen. Am Ende dieser Testverfahren, so Rossolimo, können alle »Punkte der Tabelle miteinander verbunden werden, wodurch man eine Kurve der Entwicklungshöhe aller einzelnen Vorgänge enthält, nämlich ein detailliertes psychologisches Profil«.[5] Diese Messwerte werden in Russland vor allem dazu benutzt, um verhaltensauffällige Kinder einer adäquaten Schulart zuzuweisen. Wie Karl Bartsch in seiner Adaption der Methode sagt: »Das psychologische Profil ermöglicht es, die Funktionen der kindlichen Seele zu zergliedern und klarzulegen, und zeigt Wege zu rechten heilpädagogischen Behandlungen vorgefundener Störungen.«[6]

Das Erkenntnisinteresse des ›Profils‹ besteht also von Anfang an darin, einer prüfenden, wertenden Instanz Aufschluss über die Identität und das Verhalten abweichender Subjekte zu geben. Karl Bartsch, der die Interpretationen der Messverfahren Rossolimos zuspitzt und den Kreis seiner jungen Untersuchungspersonen »Psychopathen« nennt, schreibt über einen schwererziehbaren Schüler mit langer Problembiographie: »Wer kann ihn verstehen, ohne sein psychologisches Profil zu kennen?« Der Leipziger Heilpädagoge stellt auch eine kalkulierbare Beziehung zwischen ›Profilkurve‹ und institutioneller Reaktion her: »Alle Kinder, die im Alter von 7–8 Jahren und darüber hinaus eine Profilhöhe von 4 nicht erreichen«, so Bartschs Empfehlung, »sind der Hilfsschule zuzuführen.« Wo ein Profil erstellt, wo »eine Art seelenkundlichen Querschnitts durch den Menschen«[7] gezogen wird, wie es der Psychotechniker Fritz Giese 1923 nennt, steht also immer schon die Normalität und Gesundheit der analysierten Probanden auf dem Spiel.

Um 1930 verliert sich zunächst die Spur des ›psychologischen Profils‹ im Sinne der Psychotechnik, doch der Begriff taucht bald darauf in einem neuen Wissenskontext auf, der ihm dann im späten 20. Jahrhundert umfassende Popularität verschaffen wird. Um die Aufklärung ungelöster Kriminalfälle voranzutreiben – vor allem solcher, hinter denen man einen Wiederholungstäter vermutet –, kommt es nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA zunehmend zu Kooperationen zwischen Kriminalisten und Psychoanalytikern. So wie die konventionelle Polizeiarbeit materielle Spuren am Tatort auswertet, um sich über Fingerabdrücke oder verstreute Projektile der Identität des Täters zu nähern, beginnt sich die kriminalpsychologische Perspektive auch auf die immateriellen, affektiven Spuren zu konzentrieren, die er hinterlässt, auf die Frage, wie sich Hass, Angst, Zorn, Liebesbedürftigkeit oder andere Eruptionen seines Innenlebens in den Schauplatz des Verbrechens einzeichnen. Dieser Persönlichkeitsabdruck, diese kriminalpsychologische Ballistik hat schon in den fünfziger Jahren Anteil an der Aufklärung spektakulärer Serienverbrechen (etwa im Fall des New Yorker ›Mad Bombers‹ George Metesky), doch als ›psychiatrisches Profil‹ wird die Methode offenbar erst 1962, in einem Aufsatz des Psychoanalytikers Louis Gold über notorische Brandstifter, zum ersten Mal bezeichnet.[8]

Eine große Differenz kennzeichnet das ›psychiatrische Profil‹ der Kriminalistik im Vergleich zum früheren Gebrauch des Begriffs in der angewandten Psychologie: Nun sind es unbekannte Personen, die mit Hilfe dieses Wissensformats identifiziert werden sollen; an die Stelle der Prüfung tritt die Fahndung, an die Stelle der quantifizierbaren wissenschaftlichen Aussage die Hypothese. In ihrer Frühphase vertraut die neue Ermittlungstechnik noch auf die charismatischen, ins Schamanenhafte gehenden Intuitionen einzelner Kriminalpsychologen wie James Brussel. Erst am Ende der 1970er Jahre wird die Erstellung von ›Täterprofilen‹, wie sie nun heißen, mit programmatischer Sorgfalt entwickelt, und zwar im Umfeld einer neugegründeten Abteilung des FBI mit dem Namen ›Behavioral Science Unit‹. Psychologen und Kriminalisten erproben in dieser Abteilung neue Methoden, um auf die steigende Verbrechensrate in den USA zu reagieren. Seit den 1960er Jahren ist laut FBI nicht nur die Zahl der ungeklärten Tötungsdelikte stark angewachsen; auch die Fälle, bei denen das Opfer den Täter nicht kannte, hat sich, wie die Statistik überführter Mörder ausweist, von etwa zehn auf dreißig Prozent erhöht. »Wenn die Verbrecher immer raffinierter vorgehen«, so schreiben Richard Ault und James Reese in ihrem grundlegenden Aufsatz über die neue Methode in der hauseigenen Monatszeitschrift FBI Law Enforcement Bulletin, »muss Gleiches auch für die Ermittlungswerkzeuge des Polizeibeamten gelten. Eines dieser Werkzeuge ist die psychologische Analyse des Verbrechers – das Profiling.«[9]

Der Erkenntnisauftrag des ›Profils‹ liegt Ault und Reese zufolge darin, an den verheerenden Schauplätzen ungeklärter Sexualmorde oder Brandstiftungen bestimmte Verhaltensmuster und Motive des Täters zu entziffern. Einer der Leiter der ›Behavioral Science Unit‹ bezeichnet diese Strategie an anderer Stelle als den Versuch, »über das ›Warum‹ zum ›Wer‹ zu finden«.[10] Vom Zustand des Tatorts schließen die Ermittler auf eine eher organisierte oder desorganisierte Vorgehensweise des Täters, und von dieser Grunddifferenz aus versuchen sie die Identität des Unbekannten mehr und mehr einzukreisen: Lebt er in unmittelbarer Nähe seines Opfers? Befindet sich seine Wohnung in verwahrlostem Zustand? Hat man es mit einem eloquenten oder sozial ausgeschlossenen Täter zu tun, einem weiß- oder dunkelhäutigen, einem korpulenten oder abgemagerten (bestimmte psychische Krankheiten, so die Überzeugung der Kriminalpsychologen, äußern sich in asketischem Essverhalten)? Ihren bahnbrechenden Artikel beginnen die FBI-Mitarbeiter mit der Erfolgsmeldung, dass eine Serie von sieben Vergewaltigungen, in denen immer derselbe ›Modus Operandi‹ zu erkennen gewesen sei, nach der Erstellung eines Profils innerhalb einer Woche aufgeklärt werden konnte. Die in diesem Format enthaltenen Mutmaßungen betreffen: »1. die ethnische Herkunft des Täters, 2. das Geschlecht, 3. das ungefähre Alter, 4. den Familienstand, 5. den Beruf, 6. das Verhalten beim Kontakt mit der Polizei, 7. den sexuellen Reifegrad, 8. die Frage, ob der Täter weitere Verbrechen begehen könnte, 9. die Möglichkeit, ob er oder sie bereits ähnliche Taten in der Vergangenheit verübt hat, 10. mögliche Vorstrafen«. Als unabdingbare Hilfsmittel für die Erstellung eines Täterprofils gelten zudem Fotografien vom Tatort, Autopsie-Protokolle, Laboruntersuchungen und Polizeiberichte.[11]

Die Zeitschrift Law Enforcement Bulletin des FBI steht im Jahr 1980 ganz im Zeichen dieser neuen Ermittlungsform. Dem Grundsatzartikel von Richard Ault und James Reese folgen mehrere Aufsätze, in denen das Erkenntniskonzept des Täterprofils spezifisch auf Sexualdelikte oder Brandstiftungen angewendet wird; zudem beginnen Mitarbeiter der ›Behavioral Science Unit‹ eine auf Jahre hinaus angelegte Reihe von psychologischen Interviews mit verurteilten Massenmördern. Die Ambition, in einer Verbrechensserie individuelle mentale Spuren zu destillieren, ist bei alldem unabdingbar an die Krankheit des Täters gebunden. Schon Louis Gold schrieb 1962: »Es wird allgemein angenommen, dass eine Person, die mit voller Absicht Brände legt, eine abnormale Tat begeht. […] Die Wurzeln dieses widernatürlichen Verhaltens liegen tief in der Persönlichkeit des Täters und gehen auf sexuelle Störungen zurück.« Und Ault und Reese betonen in ihrem Aufsatz, es sei »von höchster Bedeutung, dass diese Ermittlungstechnik auf Kapitalverbrechen begrenzt wird, bei denen jedes erkennbare Motiv zunächst fehlt und genügend Anzeichen belegen, dass wir es mit einem psychopathischen Täter zu tun haben«.[12] ›Profile‹ werden also nur dort erstellt, wo kein evidenter Sinn aus dem Verbrechen spricht; sie sollen an den chaotischen Schauplätzen der Tat jene Rationalität und Vergleichbarkeit sichtbar machen, die das entrückte Wüten des Täters zunächst verstellt hat. »Psychologische Profile«, heißt es im Zusammenhang mit dem Serienbrandstifter unmissverständlich, »sollten nur in den Fällen entstehen, in denen der unbekannte Täter eine Form von Geistes-, Gefühls- oder Verhaltensstörung aufweist. Wenn die Tat keinen psychopathologischen Hintergrund zu erkennen gibt, lässt sich kein Profil erstellen.«[13]

Der Wahnsinn der Verbrecher ist für das FBI die Möglichkeitsbedingung des Täterprofils. Rasch erhöht sich die Anzahl der Delikte, bei denen die neue Ermittlungsmethode in den USA angewandt wird (im Jahr 1979 sind es nur 65 Fälle, 1980 schon mehr als 200); in Deutschland wird 1984 das erste Täterprofil nach Anfrage beim FBI in Auftrag gegeben.[14] Breite öffentliche Aufmerksamkeit erhält das Verfahren aber erst Anfang der 1990er Jahre, in Zusammenhang mit dem erfolgreichen Hollywood-Film Das Schweigen der Lämmer, in dem eine psychologisch geschulte FBI-Agentin einen Serienmörder überführt. Die Arbeit der ›Profiler‹ wird in der Folge dieses Films ein Phänomen der Populärkultur. Einige der Veteranen aus der ›Behavioral Science Unit‹ des FBI, wie Robert Ressler oder John Douglas, veröffentlichen aufsehenerregende Memoiren; zudem steht diese Tätigkeit seit den späten neunziger Jahren im Zentrum zahlreicher Krimiserien im Fernsehen, wie Criminal Minds, Millennium, Cracker oder Profiler.

Was eine kurze Begriffsgeschichte des ›Profils‹ also sofort verdeutlicht, ist der Umstand, dass dieses Format ein knappes Jahrhundert lang Individuen in einer Prüfungs- oder Fahndungssituation beschrieben hat. Folgt man Michel Foucaults grundlegendem Befund, dass sich das Wissen vom Menschen seit dem späten 18. Jahrhundert vorwiegend von den randständigen Subjekten her entwickelt – dass die Fragen, wie seine Identität zu ermitteln oder sein Körper zu vermessen sei, in erster Linie von der psychiatrischen Erfassung des Kranken und vom kriminalistischen Zugriff auf den Verbrecher vorangetrieben wurden –, dann verdichtet sich diese Bewegung im Wissensformat des Profils. Sein Gegenstand ist ein Evaluierter oder Gejagter, seine Autoren sind Repräsentanten staatlicher, polizeilicher und wissenschaftlicher Autorität – in den ›Profilen‹ des 20. Jahrhunderts realisieren sich mit besonderer Deutlichkeit Beziehungen institutioneller Macht. Die Erfolgsgeschichte der Psychiatrie und Kriminalistik ließe sich in diesem Sinne anschaulich entlang der Genese ihrer Registrations- und Aufzeichnungstechniken erzählen.[15]

Auch in den älteren semantischen Kontexten des Begriffs ist diese Konstellation bereits angelegt. In seiner kunsthistorischen Bedeutung als Seitenansicht kommt das ›Profil‹ seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer dann zum Einsatz, wenn bestimmte systematisierende und klassifizierende Erkenntniseffekte mit der Gesichtsdarstellung verbunden werden sollen. Der Schattenriss, die Silhouette im Profil, wird bei Johann Caspar Lavater von einem betulichen Kunstgewerbe zur Geheimschrift, deren Lektüre das Innere jedes Menschen aufzuschließen vermag. In seinem 1772 erschienenen Traktat Von der Physiognomik lässt Lavater keinen Zweifel daran, dass die Stiche oder Zeichnungen der betrachteten Personen die Seitenansicht des Gesichts zeigen müssen. Zum Beleg dieser These vergleicht er etwa eine physiognomisch relevante Profilzeichnung Montesquieus mit einem wenig aussagekräftigen Porträt und stellt fest, dass bei Letzterem »das Anschauen des Malers, und folglich die Aktivität der Muskeln […] uns statt des natürlichen Zustandes größtenteils etwas Gezwungenes, Steifes oder Gespanntes darstellt«. Dieser Mangel der Frontalperspektive sei in der Profildarstellung behoben, weil jeder, der sich auf diese Weise zeichnen lässt, »größtenteils eben darum, weil ihn das Auge des Malers nicht regiert, natürlicher und freier schaut«.[16] Das Profilbild ermöglicht also größere Objektivität und damit bessere Interpretierbarkeit. Ganz ähnlich argumentiert gut hundert Jahre später der Pariser Kriminologe Alphonse Bertillon, als er sein neues Identifizierungssystem von Wiederholungstätern namens ›Anthropometrie‹ vorstellt, eine Reihe von Körpermessungen, die durch eine Profilfotografie der Delinquenten ergänzt wird. Es ist, schreibt Bertillon, »das Profil mit seinen genauen Linien in viel höherem Grade als das en-face-Bild geeignet, uns die bestimmte Individualität von jedem Gesicht darzustellen«.[17] Dies läge vor allem an der exzellenten Identifizierbarkeit des Ohrs, dessen Gestalt bei jedem Menschen unterschiedlich sei und nicht durch willkürliche Mienenspiele während der fotografischen Aufnahme verzerrt werden könne. Lavaters und Bertillons Ausführungen machen deutlich, dass das Profil als Seitenansicht ähnliche Erkenntniseffekte über analysierte und klassifizierte Subjekte liefern soll wie später das tabellarische Schriftstück gleichen Namens.[18]

Der Siegeszug selbstverfasster Profile

Mit der Etablierung der digitalen Kultur im letzten Vierteljahrhundert geht eine massive Neubestimmung und Ausweitung des Formats einher. Wo es von Rossolimos Intelligenztests bis zu den Fahndungsmethoden des FBI um die Erfassung abweichenden Verhaltens ging, liegt die Aufgabe heutiger Profile meistens darin, die besondere Attraktivität, Kompetenz oder soziale Eingebundenheit der dargestellten Person herauszustreichen. Wie die Debatte um das Medienverhalten der Amokläufer von 2012 gezeigt hat: Das Format repräsentiert inzwischen eher das Normale als das Pathologische. Wie ist es zu dieser Verschiebung gekommen? In welchen Kontexten hat sich das erzwungene Signalement in ein bereitwillig erstelltes verwandelt?

Mitte der 1990er Jahre, als die Vernetzung und Interaktion von Computergeräten, ein Vierteljahrhundert lang einem überschaubaren Kreis von amerikanischen Militärangehörigen und Hackern vorbehalten, zur weltumspannenden Kommunikationsform namens Internet wird, verändern sich die technologischen Bedingungen zur Herstellung von Öffentlichkeit fundamental. Das rasante Wachstum des ›World Wide Web‹ und kommerzielle Webbrowser wie Netscape stellen für jeden Nutzer die Möglichkeit bereit, die eigene Person auch ohne die aufwendigen Produktionsmittel der Massenmedien publik zu machen. ›Kommunikation‹ online bedeutet von Beginn an also nicht nur die Beschleunigung des Austauschs zwischen bereits bekannten Adressaten (vom Brief oder Fax zur E-Mail), sondern auch die neue Adressierbarkeit zuvor Unbekannter in Gestalt von Foren und Plattformen im Netz.

In dieser neuen Sphäre digitaler Öffentlichkeit tauchen auch die ersten Spuren selbstverfasster Profile auf. Die Seite match.com etwa, heute von knapp dreißig Millionen registrierten Mitgliedern genutzt, nimmt Anfang 1995 als erste Online-Dating-Plattform überhaupt den Betrieb auf. Auf der frühesten Version der Website steht bereits die Aufforderung: »Werde Mitglied, indem du dein Profil erstellst«, und in einer Werbeanzeige des Unternehmens von 1996 heißt es: »Match.com – voller bezaubernder Profile der Mitglieder«.[1] Die Soziologin Eva Illouz hat die Funktionsweise des Online-Datings auf match.com und ähnlichen Plattformen in den vergangenen Jahren untersucht und auch das ›Profil‹ als Format der Selbstpräsentation in ihre vielgelesenen Analysen miteinbezogen. Jede Nutzerin und jeder Nutzer müssen bei der Registrierung Dutzende von Fragen zur äußeren Erscheinung beantworten, zu Interessen, Lebensstil und Werten, um den anderen Mitgliedern genügend Informationen und den Psychologen bei match.com standardisierbares Material zu liefern. Denn die Hoffnung auf den namensstiftenden ›Treffer‹ in der Masse möglicher Partner ist gleichbedeutend mit der Kompatibilität zweier Profile. Illouz ist in ihren Studien vor allem an der Ambivalenz der Plattformen zwischen Intimität und Marktöffentlichkeit, zwischen der Entblößung der Individuen und ihrer warenmäßigen Anpreisung interessiert.[2] Für eine Genealogie des Profil-Begriffs sind ihre bis zur Jahrtausendwende zurückreichenden Recherchen alleine deshalb von Bedeutung, weil sie erkennbar machen, wie früh sich dieses Format im Online-Dating bereits als zentrale Repräsentationsform des Selbst etabliert hat. Nur wenige Jahre zuvor war das ›Profil‹ noch ausschließlich als Bemächtigungsinstrument delinquenter Subjekte bekannt, doch im Online-Dating entfaltet es rasch seine volle Produktivität als Schauplatz der Selbstbeschreibung.

Knapp zwei Jahre nach der Markteinführung von match.com, im Januar 1997, stellt der Jurist Andrew Weinreich in Manhattan seine Idee zu einer Website namens sixdegrees.com vor. Nicht die Vermittlung potentieller Liebespartner ist das Ziel dieser Seite, sondern der Aufbau eines Netzwerks von Freunden und Bekannten. Auf Youtube hat sich ein unscharfes, von Tonproblemen durchzogenes Video dieser Präsentation erhalten, das bis zum Frühling 2017 die bescheidene Anzahl von 31 Aufrufen gesammelt hat, ungeachtet dessen, dass die 15-minütige Ansprache Weinreichs mit einigem Recht als der Geburtsmoment der Sozialen Medien im heutigen Sinne bezeichnet werden kann. ›Sixdegrees‹, von 1997 bis 2001 aktiv, war ein Online-Netzwerk, das zeitweise hundert Mitarbeiter und dreieinhalb Millionen Nutzer verzeichnete, aufgrund der langsamen, immobilen Internetverbindung Ende der neunziger Jahre und der Beschränkung der verfügbaren Daten auf Text aber keine durchschlagende Aufmerksamkeit hervorrief – anders als die 2002 und 2003 gegründeten Plattformen Friendster und MySpace, deren Nutzer zunehmend über Breitband-Internet und Digitalkameras verfügten und mit denen die weltumspannende Erfolgsgeschichte der Sozialen Medien beginnt.

»Die Möglichkeiten, sich zu vernetzen«, konstatiert Weinreich zu Beginn seiner Rede, »sind in den letzten zehn, fünfzig oder hundert Jahren gleichgeblieben. Das wollen wir heute ändern. Wir wollen Geschichte schreiben und Ihnen zeigen, was es von nun an heißt, ein Netzwerk zu bilden.«[3] Dieser selbstgewissen Ankündigung folgt eine Präsentation der Sixdegrees-Website, die tatsächlich alle Grundelemente der späteren, epochemachenden Sozialen Medien enthält. Im Zentrum steht das ›Profil‹ der Nutzer. Wenn die Assoziation mit diesem Format heute in erster Linie die Milliarden von Selbstbeschreibungen auf den Facebook-, LinkedIn- oder Instagram-Accounts meint, dann lässt sich in der Idee zu sixdegrees.com eine Art Prototyp erkennen.[4] Minuziös ausgearbeitet ist dieser Prototyp in einer Patentschrift mit dem Titel Method and Apparatus for Constructing a Networking Database and System, die Weinreich und seine Mitarbeiter zeitgleich mit der Freischaltung der Sixdegrees-Website einreichen. Welche Bedeutung der Kategorie des ›Profils‹ in dieser Schrift zukommt, lässt sich daran erkennen, dass das patentierte Computerprogramm die Registrierung eines neuen Nutzers, wie es heißt, vom Ausfüllen »einiger vorgeschriebener Elemente« im Profil abhängig macht. Diese umfassen unter anderem »Wohnort, Beruf und Geschlecht«. Ohne diese Vervollständigung sind die Funktionen des Netzwerks, das Hinzufügen von ›Freunden‹ oder die Suche nach Personen mit bestimmten Eigenschaften, nicht möglich. An anderer Stelle der Patentschrift, im Abschnitt ›Persönliches Profil bearbeiten‹, wird noch einmal betont, dass ein neues Mitglied des Netzwerks »verschiedene Informationen im Profil hinterlegen soll, zum Beispiel E-Mail-Adresse(n), Nachname, Vorname, Künstlername, Beruf, Wohnort, Hobbies, besondere Fähigkeiten, Fachkompetenzen und so weiter«. Die Fülle der Informationen über jeden Nutzer hat mit dem angestrebten Geschäftsmodell von sixdegrees.com zu tun, das darin besteht, »den Mitgliedern einen kostenfreien E-Mail-Dienst im Austausch gegen ein Profil zu bieten, das ihre Vorlieben beschreibt«. Jeder Nutzer von Sixdegrees soll künftig personalisierte, individuell zugeschnittene Werbung auf seiner Seite zu sehen bekommen.[5]

Was in diesem Urprogramm der Sozialen Medien 1997 also ›Profil‹ heißt, ist die Währung, die dem Betreiber künftig profitablen Handel ermöglichen soll. Kostenfrei kann der Dienst nur deshalb angeboten werden, weil jeder Nutzer beiläufig mit einem selbstverfassten biographischen Abriss bezahlt, der potentiellen Anzeigenkunden ein bis dahin ungekanntes Wissen über die Lebensumstände ihrer Adressaten erlaubt. Von Beginn an sind ›Profile‹ in der Geschichte der Sozialen Medien daher zweierlei: für die Mitglieder ein frei bespielbares Format der Selbstdarstellung, für das Unternehmen ein lukratives Reservoir, das eine Fülle von Daten über echte Menschen, echte Konsumenten enthält. Wie hoch die ökonomischen Erwartungen an dieses Reservoir sind, zeigt sich deutlich, als die Patentschrift, die Weinreich 1999 zusammen mit seinen Unternehmensanteilen veräußert hat, nach dem Ende der Sixdegrees-Seite von den neuen Besitzern zum Verkauf angeboten wird. Bei der Auktion im September 2003 bieten etliche Social-Media-Pioniere und Beteiligungsgesellschaften auf das Programm, und als es Reid Hoffmann, der Mitbesitzer eines nur wenige Monate zuvor gegründeten Netzwerks namens LinkedIn, für 700000 Dollar erwirbt, bezeichnet er die Schrift als »bahnbrechende Social-Network-Formel«,[6] die für den ökonomischen und informatischen Ausbau seines eigenen Unternehmens Leitlinien liefert.

Andrew Weinreich gab der Plattform, die seiner Meinung nach die Möglichkeiten sozialer Vernetzung revolutionieren würde und der er auf prophetische Weise das Vermögen zugestand, »Hunderttausende, ja Millionen von Individuen zu umfassen«,[7] den Namen ›Sixdegrees‹. Im Jahr 1997 hat dieser Begriff einen vertrauten Klang, weil er ein Gedankenexperiment mit der jungen Praxis der Sozialen Netzwerke verbindet, das in den Jahren davor zu großer Popularität in den alten Medien Theater und Film kam. 1990 wird auf einer Kellerbühne am Broadway ein Stück namens Six Degrees of Separation uraufgeführt, das sich in den Jahren darauf als einer der größten Theatererfolge in den USA erweist und 1993 auch als gleichnamige Kinoversion für Aufsehen inklusive Oscar-Prämierung sorgt. Weinreich bezieht sich mit diesem Begriff also auf die Mitte der neunziger Jahre präsente Hypothese, dass zwei beliebige Menschen auf der Erde durch höchstens sechs Verbindungen miteinander bekannt sind.[8] In John Guares Theaterstück und Filmdrehbuch wird dieses Experiment am Beispiel zweier New Yorker Ehepaare durchgespielt, die Opfer eines Hochstaplers geworden sind, eines jungen Mannes, der sich als Sohn des Schauspielers Sidney Poitier und als Kommilitone ihrer Kinder an der Universität von Harvard ausgegeben hat. In Six Degrees of Separation geht es fortan um den Versuch der beiden Ehepaare, die Identität des Unbekannten und seine mysteriöse Beziehung zu ihren Kindern, die noch nie von ihm gehört haben, zu ermitteln. Aus heutiger Perspektive erscheint das Stück vor allem als Studie der Wissenserzeugung unter vordigitalen Bedingungen, denn was Suchmaschinen und Soziale Medien inzwischen nach wenigen Klicks präsentieren würden (hat Sidney Poitier einen Sohn? über welche Freundeskreise verfügen die Kommilitonen der Kinder?), muss die Gemeinschaft der betrogenen Familien durch langwierige Konsultationen herkömmlicher Medien zutage fördern: mit Hilfe der antiquarisch erworbenen Autobiographie Sidney Poitiers, der studentischen Jahrbücher in Harvard, schließlich der New York Times, in der ein befreundeter Journalist einen Artikel über das Vorgehen des Hochstaplers platziert.