7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

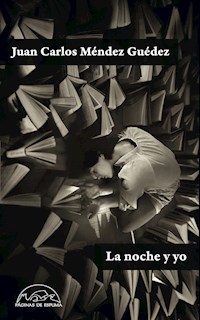

Con pasión y riesgo, así parece escribir siempre Juan Carlos Méndez Guédez, uno de los más valiosos narradores hispanoamericanos de la actualidad. Con emoción, intensidad y seducción están escritas –y es lo que trasmiten– los tres relatos que forman La noche y yo, que en el fondo bien podrían ser una única conversación cruzada con otras conversaciones alrededor de una historia de amistad y sexo y abandono y reunión; o varias historias de recuerdos y deseos, arrepentimientos y decisiones e insomnios; o una historia de Caracas lloviendo, o de Madrid lloviendo o, incluso, de Bir Tawil con lluvia, y de noche, "la noche como un cuchillo que abre en dos el vientre de un pescado"; y una historia o varias de libros subrayados, de lecturas y lectores, de gente que vive por los libros y desde los libros, porque –como señala uno de los narradores de La noche y yo– solo en lo que leemos fuera somos capaces de reconocernos dentro.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Juan Carlos Méndez Guédez

La noche y yo

Juan Carlos Méndez Guédez, La noche y yo

Primera edición digital: octubre de 2016

ISBN epub: 978-84-8393-588-0

© Juan Carlos Méndez Guédez, 2016

c/o Silvia Bastos Agencia Literaria

© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016

Voces / Literatura 234

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Editorial Páginas de Espuma

Madera 3, 1.º izquierda

28004 Madrid

Teléfono: 91 522 72 51

Correo electrónico: [email protected]

A Esperanza Guédez,

que me abraza y se ríe al oírme cantar,

que silba y toca el cuatro.

A Consuelo Guédez, que me abraza

por teléfono cuando Barquisimeto

ruge y bellamente revira.

A Papabuelo,

que me enseñaba las letras,

allá en el número 7 de la calle Maury,

otra forma de abrazo.

Escribiste: «Estos muros se hacen transparentes cuando te siento. Mañana traigo los libros. Te besa». Mi libertad había nacido tras aquellas paredes. El calabozo núm. 3 se extendía como un amanecer. Su día era vasto. El pobre carcelero se creía libre porque cerraba la reja, pero a través de ti yo era innumerable.

Rafael Cadenas

La renovada muerte de la noche en la que ya no nos queda

Un círculo para Ainhoa

En el principio fue el círculo. Del círculo venimos. Al círculo volveremos.

Y en el principio fue Ainhoa.

Ainhoa y el aviso del tiempo que acabo de escuchar anunciando terribles lluvias y tormentas para esta noche. Así suceden los aviones que deberían volar a Wellington y una biblioteca llena de hongos y una infinita tarde, pero principalmente sucede Ainhoa. Porque a las personas nos suceden nombres; nombres que leemos, nombres que dejamos de leer. Una historia antigua, repetida, solo que en esta también suceden círculos, y ya lo dije: en el principio fue el círculo, del círculo venimos, al círculo volveremos.

El paseo será largo. Largo y quizás inolvidable porque al verme la gente suelta la carcajada. Varios me señalan; un par de niños me lanzan una piedra y una anciana parece ahogarse con sus risas cuando paso a su lado. Incluso un hombre se detiene y hace una fotografía. Camino con torpeza; no soporto el dolor de los talones. La ropa se me pega al cuerpo. Respiro acezante y voy caminando por el Bulevar Uslar Pietri hacia la calle Sucre.

Sí. La gente me mira. Me mira mucho. Voy razonablemente limpio, pero a mi alrededor crece un murmullo, como si el mundo estuviese presenciando la inauguración de una inofensiva locura. Avanzo por la ciudad vestido con una gorra de béisbol, una larga bufanda verde, unas botas mexicanas y un kimono.

¿Qué será lo que les resulta más perturbador? ¿La gorra? No creo. Mucha gente utiliza gorras de béisbol en Caracas. ¿Las botas mexicanas? Tampoco creo que sean tan extrañas; a muchas personas les gusta ir en botas; los hacen sentir poderosamente telúricos, rurales, sofisticadamente rurales. ¿La bufanda? Hace mucho calor y parece que con ella me estuviese asfixiando, pero una persona resfriada necesitaría llevarla ¿El kimono? Tal vez. No es tan común que la gente camine en ropa de karateca, pero cerca de los gimnasios pueden contemplarse ropas blancas, coloridas cintas. Por lo tanto tampoco puede ser el kimono.

Sin duda es la mezcla. La sintaxis; el orden con que reúno en mi cuerpo cada trozo. Todos esos elementos por separado, todos esos elementos en días distintos del año no ofrecen ninguna perturbación importante, solo juntos resultan perturbadores.

Y les juro que hay una explicación. Es larga de referir pero tiene sentido y si Ainhoa lo viese quizás adivinaría la rara sintaxis que me acompaña. Porque ya se los dije: el asunto va de círculos y a Ainhoa, a mi querida Ainhoa, le encantan los círculos.

La situación parece desesperada. Llevo caminando unos minutos y ya no soporto el dolor de los pies. Voy caminando hacia Ainhoa y por Ainhoa, siempre con la lucidez de que no voy a encontrarla. Tener los cabellos grises y ciertos problemas de tensión sirve al menos para alcanzar fibrosas certezas. Caminar hacia alguien no significa caminar para acercarnos, para producir el encuentro. También caminas hacia alguien alejándote.

No me voy a detener ni un minuto. Comprendan: si paseo bajo este sol cortante y húmedo de Caracas es por Ainhoa, y cuando se realiza algo con la fuerza del convencimiento no resulta posible escuchar la protesta de unos talones aporreados o de unas pantorrillas que hace muchos años abandonaron las bicicletas o el fútbol.

Debo avanzar hacia Sabana Grande. Aprieto los párpados, hago cálculos, murmuro calles o esquinas. Comprendo que el primer punto a donde debo dirigirme es Chacaíto; luego debo seguir hacia el bulevar de Sabana Grande y continuar hasta Plaza Venezuela. Quizás ese es el principio de la ruta. Se trata más bien de una sospecha, una decidida intuición. Con las prisas no me traje un mapa, ni mi teléfono, no traje nada, y a partir de allí, Caracas se transformó en la imprecisión con que mi memoria la va dibujando.

No importa. Las ciudades que amamos son flexibles, son ásperas pero también conocen la tersura y poseen la capacidad de plegarse a nuestro deseo. Irán llegando las calles. A mis ojos. A mis pies. Lo iré logrando. Podré orientarme como si la ciudad misma me estuviese trazando un camino que solo yo podré contemplar. Y nadie se equivoque: no estoy recuperando mis paseos con Ainhoa. Ella y yo jamás caminamos por este sitio. Caracas no es lugar para paseos distraídos. En las venas de quienes aquí habitamos no circula sangre sino espesa gasolina y aceite de motor. No. No recorro lo extraviado. Es otra la intención aunque ahora mismo yo no la comprenda del todo. Necesito caminar. Caminar. Caminar. Si se tratase de retomar un espacio común debería irme a la Biblioteca. Abrir las puertas, mover mi silla y colocarme al otro lado del mostrador y mirar hacia la última mesa, justo en la sección de ensayo histórico. Allí sí coincidimos en muchas ocasiones.

Pero estoy jubilado desde hace cuatro meses. La biblioteca continúa cerrada y Ainhoa se marcha en unas horas de Venezuela. Se muda. Se escapa. Ainhoa vuela hacia Wellington. Y no piensa regresar nunca.

Apoyo el cuerpo en un árbol. Me duelen tanto los pies que han empezado a dejar de dolerme. Me habitúo, me resigno, me comprendo en la molestia de los huesos y los tendones. Apenas siento los tobillos. Buena señal. Mi cuerpo acaba de aceptar que hoy se trata de un momento inusitado, que no hay opciones, que no existe un plan distinto al que acabo de imponerle.

Intento calcular cuánto tiempo necesitaré para hacer completa mi ruta. Imposible saberlo. Seguir; seguir. Avanzar a pie por una ciudad feroz como Caracas: ¿resistencia? ¿desafío? ¿temeridad? No voy a expandirme en palabras. Hay que hacerlo y se hace.

Ahora, al fin, mi día se vuelve musculoso, tangible. Porque antes solo fue una especie de vapor. Cinco minutos después del mediodía llegó el primer mensaje de Ainhoa: «ya nos vemos; estoy enredada con las maletas». Quince minutos después: «no consigo nada, ni siquiera consigo la maleta». Una hora después: «se me está complicando el día; ahora hablamos». Dos horas después: «¿Por error te dejé mi pasaporte?». Dos horas siete minutos después: «Conseguí el pasaporte. Muchos besos. Ahora hablamos». Dos horas y diecinueve minutos después: «Volví a perder el pasaporte». Tres horas después: «Ya lo encontré. Besos».

Luego no hubo más mensajes. No volví a leer a Ainhoa.

Vuelvo a caminar. Llevo buen ritmo y me gusta el sonido de las botas al golpear contra el suelo. Es lo que sucede con los años: te deleitas en un detalle, paladeas las emociones y la desesperación absoluta resulta un lejano territorio. Pienso en Pavese, en esos diarios suyos que leí en la biblioteca: si algo terrible puede ocurrir, ocurrirá. Si algo terrible como que Ainhoa se esfume puede ocurrir, ocurrirá… pero también mis botas harán un bello ritmo sobre la acera.

Cada horror contiene el detalle que lo atenúa.

A mi lado se coloca un hombre que lleva un bastón en la mano izquierda y en la otra sostiene una bandeja llena de dulces. El olor me impregna: coco, canela, azúcar caramelizada. Respiro con hondura. Siento que habito mi cuerpo con un aroma brillante. Continúo mi ruta a toda prisa pero a la vez es como si cerrase los ojos y me extraviase en ese olor remoto. Los dulces resplandecen en la bandeja como trozos de ámbar bajo la luz solar. Algo resulta intrigante. El hombre muestra una barba de varias semanas y tiene las manos retorcidas; se mueve con extremada lentitud, soltando un agónico jadeo con cada paso, y sin embargo, aunque avanzo a toda prisa no logro distanciarme de él.

–Caminando tan rápido no llegarás –suelta y creo comprobar que bajo sus destrozados mocasines Caracas se mueve a otra velocidad.

Encojo los hombros. No le respondo aunque su presencia me resulta familiar.

–Te lo digo en serio. Tanta prisa hará que el lugar a donde te diriges cada vez se encuentre más lejos.

Muevo la cabeza en uno de esos gestos intermedios que son una afirmación, un rechazo, una duda. Al llegar a una esquina me detengo. El hombre sigue a mi lado.

–Pero si es usted –le digo al sentir un escalofrío que baja por mi espalda–. Ya lo recuerdo. El señor que vendía dulces en la Plaza Candelaria hace cuarenta años.

–Los mejores dulces –susurra.

–Es verdad. Los mejores dulces de coco –musito al contemplar esa figura frágil de huesos que parecieran resquebrajarse bajo el sol.

–¿Vas hacia allá? –pregunta el hombre señalando con su bastón hacia Chacaíto.

–Eso creo. Pero quizás no debería hablar con usted. Aquí nunca hablamos con nadie en la calle, ni le decimos qué vamos a hacer. Ahora siempre tenemos miedo, como si Caracas nos hubiese vuelto niños en peligro.

–Pero me conoces. Lo acabas de decir. Me recuerdas con claridad.

–Es cierto.

–Tienes el rostro desencajado. Muy desencajado. Yo diría que vas buscando una mujer que está en esa dirección.

–En cierta forma. Pero no estará allí. No estará en ninguno de los lugares por donde voy a caminar.

–¿Dónde está ahora?

–Mejor no saberlo. Cuando cesan las noticias sobre las personas que queremos, la felicidad es ignorar donde se encuentran.

–En el amor siempre es bueno lo que se ignora –dice el hombre–. El amor es un inmenso peso; un peso en la mirada que termina por destruir.

–Quizás… Ahora Ainhoa estará en Maiquetía esperando su avión o en su casa en La Castellana o en la casa de su novio, un hombre muy joven que usa un peinado extraño. O estará en cualquier sitio.

–Es muy grande Caracas –dice el hombre y golpea el suelo suavemente con su bastón.

–Es grande, pero como decía Bolívar Coronado: una mujer que no vemos está en todos los lugares. Ahora mismo Ainhoa está en toda Caracas a la vez, excepto en esta esquina donde conversamos usted y yo.

–¿Hacía boleros Bolívar Coronado?

–Hacía poemas o más bien letras de zarzuelas…

–Y ahora llevas prisa por ver a esa mujer.

–No exactamente. Ella debió aparecer al mediodía por mi casa. Yo la estaba esperando con una ensalada, con salmón ahumado y una botella de vino blanco, rodeado de libros que deseaba regalarle y cuando comenzaron a llegar los mensajes que me enviaba sospeché que no vendría.

–Quien va a venir viene, no escribe para decir que viene.

–Algo así. Pero hace un rato comprendí que debía salir a caminar, que debía hacer una gran caminata como la que hace muchos años nadie se atreve a hacer en esta ciudad.

–Pues no camines con tanta prisa Y cuando escuches a tus espaldas el rugido de un dragón no intentes correr, tírate al suelo y no levantes la cabeza.

Sonrío al escuchar la voz arrugada del hombre. Me produce una impresión de familiaridad y melancolía; una sensación de culpa y lucidez. Sin que él diga nada extiendo la mano, tomo uno de los dulces. Cruje dentro de mi boca: paisajes luces lluvias tardes nubes sol luna agua se expanden desde mi lengua y crecen por todo mi cuerpo como si fuesen árboles extendiendo en silencio sus raíces.

–Ahora recuerdo mejor… –le digo al hombre y apoyo mi mano en su hombro huesudo–. Una tarde de hace cuarenta años te atropellé con mi bicicleta. Saliste rodando por el suelo de la plaza; por un lado saltó el bastón, por el otro la bandeja con los dulces. Me sentí muy mal. Siempre compraba tus dulces y te veía cojear dando vueltas alrededor de la estatua ecuestre.

–Me pasaron muchas cosas en esa plaza.

–Yo vi los dulces en el suelo y comprendí que había destruido tu día. La gente ayudó a levantarte porque me quedé paralizado; te veías tan vencido, tan derrotado, con las piernas y las manos retorcidas como si fuesen de un metal que ha entrado en contacto con el fuego. Y yo deseaba ayudarte pero no sabía cómo, no llevaba dinero, no podía hacer nada para que no tuvieses ese aspecto de garabato, de madeja.

–¿Y entonces?

–Regresé a casa a toda prisa. Lloré mucho. Necesitaba compensarte. Recordé las películas de Semana Santa en las que hombres buenos hacían milagros. Así que decidí volverme bueno y recé siete veces todas las noches de siete meses seguidos, y me concentraba en pensar que te ibas curando y que volvías a mover tus manos y tus pies con normalidad. Te veía con nitidez, veía cómo ibas adquiriendo fuerza, flexibilidad. Al fin sentí que esa sensación tan áspera que había sentido por primera vez al hacerte daño desaparecía. Y después me olvidé. Luego puede haber sucedido alguna primera novia, algún examen de matemáticas, algún paseo a Bahía Cata, y ya habían pasado como dos años cuando te vi por la Avenida Urdaneta: arrastrabas los pies igual que siempre y tenías las manos un poco más torcidas.

–¿Y al menos me compraste un dulce?

–Creo que sí. No sé. Quizás en ese momento no me gustaban los dulces de coco. Seguía siendo demasiado niño como para que me gustasen las cosas de niños.

El hombre se da la vuelta y comienza a alejarse. Lo escucho respirar con dificultad, como si tuviese ríos de lodo burbujeando en su garganta. Luego se gira. Su rostro es afable, hasta sereno.

–Recuerda lo que te dije.

Alcanzo la esquina donde la Avenida Los Cortijos desemboca en la Francisco de Miranda. Mi ritmo es pausado. Siento que mis piernas se están fortaleciendo, que la sangre hormiguea dentro de ellas. Miro buscando un bar donde pueda beberme un Bloody Mary. Recuerdo un sitio estupendo. Uno muy bueno donde servían unos Bloody Maries insuperables. Creo que se encuentra cerca de la calle Madrid y la calle París. Debería desviarme un poco para llegar hasta allí. Bajar unas cuadras, moverme hacia Las Mercedes, pasar por el puente que cruza el río. Desecho la idea. Nada de desvíos ni distracciones.

El virtuosismo del Bloody Mary fue explicado por Severo Sarduy en otro de esos libros que miré en la biblioteca. Ainhoa posee el virtuosismo del Bloody Mary. Sin pretenderlo Sarduy explicó a Ainhoa. Es un asunto de sintaxis; de una inesperada sintaxis sostenida en la mixtura. Sarduy describía el Bloody Mary como la conjunción de elementos superficialmente antagónicos, el vodka y la dulzura del tomate, la reciedumbre de la pimienta, la agudeza de la sal, y esa definitiva, insólita aparición de una cereza. Fiesta de los sabores superpuestos, de los que se sobrexpande y se sobresignifica al brotar de una insospechada mixtura.

Desde el principio me atrajo Ainhoa porque resultaba una coherencia hecha de contrastes y de incitantes superposiciones o mezclas. Cuando la veía leer me cautivaba su rostro sereno, dulce, casi angelical: unos ojos húmedos, brillantes, que transmitían curiosidad y ternura. Pero ya en ese momento notaba algo perturbador. Luego pude precisarlo: aquel rostro lindo, con esa placidez de muchacha educada en colegios religiosos, desplegaba una invitación mullida, húmeda, una boca gruesa, bien dibujada, una boca rotunda, devoradora, abarcante. Esos labios que hipnotizan, que amenazan con beberse el mundo y dejarlo seco, esos labios que parecen dar inesperados pinchazos, como los de la pimienta cuando irrumpe en medio de azucarados sabores.

Y tiempo después, cuando Ainhoa se fue haciendo mi amiga y se colocaba junto a mí para que la ayudase a conseguir los libros que necesitaba, comprobé que era de baja estatura, que se encontraba envuelta en esa apacible hermosura de las mujeres que uno imagina en paseos de domingo, yendo al cine, recorriendo el parque de una ciudad pequeña, pero entonces sucedían sus senos, o seamos precisos y rigurosos, digamos la palabra exacta que merecen: sucedían sus tetas, sus hermosas lindas bellas infinitas apetitosas felices irrepetibles tetas que eran una agresiva rotundidad, una celebratoria presencia, una alegría que dejaba sin aliento, como una borrachera de vodka.

«Aquel vendedor de dulces de coco me curó de esa enfermedad llamada Dios; pero las tetas de Ainhoa me hicieron volver a tropezar con esa fe, con esa gratitud por lo que es perfecto y deja escapar una acogedora luz».

Camino varios metros. Me detengo al ver que dos motorizados discuten con un camionero y le dan una patada en la puerta.

Sigo mi marcha.

–Oye –me dijo Ainhoa la primera vez que me habló y sentí su fragancia de violetas estrujadas–, ¿tienes el diccionario de Cirlot? Estoy buscando información sobre el círculo.

–El diccionario está en el tercer pasillo a la izquierda, en la sección de mitología. Y si lo consigues ¿te tomarías al salir un Bloody Mary?

–Prefiero el tequila. Pero no sé si puedas seguir mi ritmo.