2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

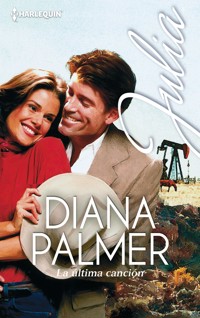

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Julia

- Sprache: Spanisch

Ella no imaginaba las consecuencias que tendría aquella broma... Todo empezó como una broma. Sabina sólo estaba fingiendo estar prometida con su mejor amigo, el millonario Al Thorndon. Al la había convencido de que lo hicieran para engañar a su hermano Thorn. Sabina pensó que aquello duraría sólo una noche. Pero entonces, Thorn la acusó de ser una cazafortunas. No sabía las repercusiones que podía tener dicha acusación: Thorn descubrió todos los secretos que ella llevaba tanto tiempo ocultando. Sabina temía que los sacara a la luz, pues volvería a recordar cosas que había luchado mucho por superar. Sin embargo no podía decepcionar a su mejor amigo...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 201

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 1986 Diana Palmer

© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.

La última canción, n.º 1496 - septiembre 2014

Título original: After the Music

Publicada originalmente por Silhouette® Books

Publicada en español en 2004

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-4641-8

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Capítulo 1

OTRA gira que toca a su fin», pensó Sabina Cane mientras observaba a los electricistas desmontando los focos del auditorio de Savannah donde ella y su grupo, Los Bricks, acababan de dar un concierto en directo. El aforo había estado completo y, aunque no les quedaría gran cosa cuando pagaran a los técnicos de luz, sonido, y demás, podían dar gracias por lo bien que les estaba yendo la temporada, porque la anterior había sido bastante floja.

Sabina se preguntó con un suspiro si llegaría a conocer algún día lo que era la estabilidad económica, pero inmediatamente se rió de sí misma y de sus tontos miedos. Al fin y al cabo, estaba haciendo lo que más le gustaba: cantar. Sin la música, su vida estaría vacía, y no todo el mundo tenía la suerte de tener un trabajo que le gustase. Lo que tenía que hacer era mirar hacia delante. Ella y los chicos tenían un contrato de dos semanas para actuar en uno de los mejores clubes nocturnos de su ciudad natal, Nueva Orleáns. Y además, se recordó, aquel mes de gira por varios estados les había proporcionado una publicidad nada desdeñable.

Paseó la mirada por las filas vacías, y dirigió una mirada compasiva a los hombres que estaban recogiendo el equipo a la hora de la madrugada que era. No había otro remedio, porque al día siguiente tenían que estar en Nueva Orleáns para empezar los ensayos.

La «chica de satén», como la habían bautizado las revistas del mundillo porque siempre vestía sobre el escenario alguna prenda de ese material, se estiró, desperezándose. Los pantaloncitos de satén, el top de lentejuelas, y las botas altas de cuero que había elegido para la ocasión le daban un aire muy sensual que poco tenía que ver con la realidad, ya que fuera del escenario prefería la ropa ancha e informal. El cabello, que le llegaba a la cintura, era castaño y ondulado, sus ojos casi parecían de plata, y los fotógrafos nunca creían que sus pestañas, tan largas y espesas, pudieran ser de verdad.

Albert Thorndon estaba al pie del escenario hablando con Dennis Hart, su representante. En ese momento giró la cabeza y la vio. Le dirigió una sonrisa, y ella respondió con otra, acompañada de un saludo con la mano. Al era uno de sus mejores amigos. Lo había conocido a través de Jessica, amiga suya desde la infancia, quien estaba perdidamente enamorada de él.

Jessica era la secretaria personal de Al en la compañía petrolífera de su familia, Thorn Oil, pero él no tenía ni idea de lo que sentía, y Sabina sería incapaz de traicionar la confianza de su amiga diciéndoselo.

Los tres salían juntos de vez en cuando, y aunque al principio Al había dado muestras de sentirse atraído por ella, Sabina le había dejado muy claro, con el tacto y la simpatía que hacían imposible que nadie se sintiera dolido por su rechazo, que ella no estaba interesada en iniciar una relación sentimental, y finalmente, Al había terminado por aceptarla simplemente como amiga.

Precisamente había sido Al quien les había conseguido el contrato para actuar en ese club de Nueva Orleáns y había volado nada menos que desde Louisiana para decírselo. La marca Thorn Oil englobaba otros negocios aparte de la explotación de los pozos petrolíferos del rancho Thorndon, en Beaumont, Texas, y uno de ellos era aquel club nocturno. Sabina se preguntó si el hermano mayor de Al estaría al tanto de aquel favor que les había hecho.

Había oído muchas cosas acerca de Hamilton Regan Thorndon tercero, o Thorn, el apodo por el que lo llamaban, y la mayoría de ellas eran desfavorables. Era quien mandaba en la empresa Thorn Oil, que tenía sus oficinas centrales en Nueva Orleáns, y tenía reputación de ser un implacable hombre de negocios, que siempre conseguía lo que se proponía. Pero también se decía que usaba a las mujeres como pañuelos de papel, dejando un reguero de corazones rotos a su paso.

Ésa era la clase de hombre que Sabina detestaba, y se alegraba de que Al nunca hubiera tenido intención de presentarle a su familia. Aunque parecía que tampoco había mucha familia que presentar: sólo ellos dos y su madre viuda, que había sido actriz de teatro en su juventud, y ahora era directora de su propia compañía, e invariablemente estaban en un estado u otro, representando obras que según Al, su hermano siempre calificaba despectivamente de «estúpidas comedias para el vulgo».

Jessica le había contado a Sabina que sólo se reunían los tres en ocasiones muy contadas, como Navidades, el día de Acción de Gracias... No, no parecía que se llevaran muy bien.

Al se despidió de Dennis con un apretón de manos y una palmada en el hombro, y se dirigió hacia ella. Sus ojos verdes recorrieron con una mirada apreciativa la figura de Sabina, y ella se rió, porque no era más que una broma entre ellos.

—Cada día estás más preciosa, «chica de satén» —le dijo Al, deteniéndose frente a ella.

—¿Tú crees? —contestó ella con una sonrisa burlona, haciendo una pose.

—Mi reino por una cámara —suspiró él cómicamente—. Dime, ¿dónde te compras esa ropa tan sexy?

—Me la hago yo —fue la respuesta de Sabina. Se rió divertida al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Al—. Bueno, hice un curso de corte y confección hace años, y coser me relaja.

—¿Quién iba a decirlo? Sabina, la amita de casa... —murmuró él con una sonrisa guasona.

—Muy gracioso. El que cante en un grupo de rock no quiere decir que no planche, o cocine, o pase la mopa por el suelo de mi salón —replicó ella.

—¿Pasar la mopa? —repitió él—. No me hagas reír, tu apartamento es tan minúsculo que con pasarle una toallita de papel en dos minutos has acabado.

—No te metas con mi apartamento —replicó ella con un mohín, poniéndose a la defensiva—. Puede que sea pequeño, pero es mi hogar.

—El tamaño es lo de menos; si no repartieras entre tus vecinos casi todo lo que ganas, podrías vivir con más comodidades —le reprochó él—. Tienes muebles de segunda mano, un televisor de segunda mano, un frigorífico de segunda mano... y todo porque tienes un corazón que no te cabe en el pecho. No eres la beneficencia, Sabina, deberías preocuparte de ti misma de vez en cuando.

—Ellos necesitan el dinero más que yo —le recordó ella—. Podría presentarte a algunos de ellos para que vieras las condiciones en las que viven y te darías cuenta de que...

—Está bien, está bien, tú ganas, fin de la conversación. Sé cuando me han derrotado —farfulló Al pasándose una mano por el alborotado cabello castaño—. ¿Vendrás a mi fiesta mañana por la noche?

—¿Qué fiesta?

—La que doy en mi casa —respondió él—. ¿No te dieron el mensaje en la recepción del hotel?

Ella meneó la cabeza. Era la primera vez que oía que Al diese una fiesta.

—¿Quién va a ir? —inquirió mirándolo suspicaz.

—Un montón de gente que no conoces, incluido Thorn.

El simple sonido de ese nombre hizo que contrajera el rostro con disgusto.

—¿Hamilton Regan Thorndon III en persona? —inquirió.

—Si se te ocurre llamarlo así cuando te lo presente, no respondo de las consecuencias —le advirtió Al con una sonrisa—. Es algo que detesta.

—Déjame adivinar... Seguro que es uno de esos hombres de negocios apolillados con una barriga de cerveza y una calva incipiente.

Al se rió.

—Tiene treinta y cuatro años —replicó, lanzándole una mirada curiosa—. ¿Por qué te pones a la defensiva cada vez que lo menciono?

Sabina bajó la vista a sus botas.

—Dicen que utiliza a las mujeres.

—Bueno, es verdad que lo hace —concedió Al—, pero ellas también lo utilizan a él. En fin, es un solterón rico, no un santo. Le gustan las mujeres, ellas se sienten atraídas por su posición social y su dinero, y a él no le importa gastárselo en ellas. No estoy diciendo que me parezca bien, sólo que ellas son las primeras que están dispuestas a entrar en el juego.

Recuerdos del pasado acudieron a la mente de Sabina. Hombres con dinero... El anzuelo... Lo usaban como un anzuelo... Y el pez que picaba era una mujer desesperada... Se dio la vuelta, temblando por dentro de ira y de rabia. No quería que Al viera el dolor que reflejaba su rostro.

—Qué raro que no esté casado... —farfulló.

Los hombres de esa clase, los hombres que jugaban con las mujeres, muchas veces solían tener una esposa amante e ignorante de sus deslices en casa.

De espaldas a él como estaba, Sabina no pudo ver la expresión de franca curiosidad en sus facciones.

—¿Casado? —repitió con una risotada—. Por Dios, no creo que nadie pudiera aguantarlo. ¿Por qué crees que nuestra madre casi no pisa el rancho, y yo tengo una casa en la ciudad?

—Bueno, has dicho que le gustan las mujeres —dijo Sabina, girándose de nuevo hacia él.

—Sí, pero no deja que ninguna relación llegue a ese punto —contestó Al, metiéndose las manos en los bolsillos del pantalón—. La única mujer a la que ha amado lo traicionó, y desde entonces es como si hubiese rodeado su corazón con una coraza de hielo. Con los años se ha vuelto quisquilloso y terco como una mula, y si a eso le añades que tiene un carácter de mil demonios...

—Eso no lo disculpa —replicó ella—. No me gustan los tipos arrogantes que van por ahí en plan donjuán.

Lo que el hermano de Al merecía era encontrarse con la horma de su zapato. Lástima que ella no estuviera interesada en mantener una relación, porque se habría divertido haciéndole morder el polvo. Su vida era una verdadera ironía: sobre los escenarios daba la imagen de ser una mujer sensual, y en cambio su experiencia amorosa se había limitado hasta la fecha a unos pocos besos. Lo cierto era que no había conocido a ningún hombre que hubiera sido capaz de hacerle perder la cabeza, y por culpa del pasado desconfiaba del género masculino en general, con la excepción de Al y los compañeros de su grupo.

Se masajeó el cuello con la mano y suspiró.

—Me voy al hotel —le dijo a Al—. Necesito dormir un poco. Gracias por venir hasta aquí para decirnos lo del contrato del club.

—No hay de qué —replicó él—. Bueno, y ¿qué me dices entonces de lo de la fiesta de mañana? —le dijo en tono vacilante, como si temiera que ella le dijera que no.

Sabina entornó sus ojos grises, mirándolo suspicaz.

—Tú tramas algo, ¿verdad? ¿Qué es?

Al se rió suavemente y sacudió la cabeza.

—No tengo manera de engañarte, ¿verdad?, me conoces demasiado bien —respondió—. Verás, se trata de una inversión que...

—¡Ajá! —exclamó ella triunfal, apuntándolo con el dedo—. Ya sabía yo que se trataba de algún negocio...

—Sí, bueno, pero no me has dejado acabar de contártelo. Mañana por la noche te lo explicaré con más detalle cuando pase a recogerte, pero irá en beneficio de los niños pobres —añadió.

—En ese caso, cuenta conmigo, sea lo que sea —contestó ella, ahogando un bostezo con la mano—. ¿Quién va a ser tu pareja como anfitrión?

—Jessica —respondió él.

A Sabina le sorprendió ver tristeza en sus ojos, y cómo nada más pronunciar su nombre bajó la cabeza. ¿Podría ser que él...?

—Me gustaría poder decirle a Jessica que... —murmuró Al, casi para sí, sin levantar la vista.

—¿El qué? —inquirió ella con el corazón en vilo.

—Nada, no tiene sentido.

¡Aquello tenía que significar algo! A Sabina le costó contener la emoción cuando le dijo en un tono suave:

—Nunca la habías invitado a una fiesta.

—Porque Thorn la despediría si supiera que me siento atraído por ella —respondió Al, apretando los dientes, sin poder reprimirse más. Sabina casi dio un grito de felicidad—. Le dije que no había podido encontrar a nadie más para hacer de anfitriona conmigo... —miró su reloj de pulsera—. Diablos —masculló—, tengo que irme ya, Sabina, o llegaré tarde al aeropuerto. Pasaré a recogerte mañana a las ocho, ¿te parece?

—De acuerdo —asintió ella—. Y gracias por lo del club.

—¡Ni lo menciones! —contestó él con una sonrisa mientras se alejaba—. ¡Buenas noches!

Los ojos de Sabina lo siguieron hasta que desapareció tras una de las puertas de acceso al recinto. ¡Se sentía atraído por Jessica! Tal vez incluso estuviera enamorándose de ella. ¿No sería maravilloso que sus dos mejores amigos acabaran juntos? Sabina sonrió para sí.

A las nueve de la mañana del día siguiente, el grupo y la cantante tomaron un autobús de vuelta a Nueva Orleáns, pero Sabina no llegó al bloque de apartamentos donde vivía hasta pasadas las seis. Mientras caminaba por la acera hacia el viejo edificio con la mochila al hombro y la bolsa de viaje en la mano, levantó la vista y lo observó con cariño. Había vivido allí desde que dejara el orfanato a los dieciocho años, y aunque estaba en un barrio pobre, tenía buenos vecinos y amigos. Estaba cerca del puerto, y desde allí podían oírse las sirenas de los barcos y olerse la brisa del mar. Sin embargo, el motivo por el que para ella aquel era el mejor lugar para vivir era de carácter práctico: podía pagar el alquiler.

—Ah, ¿ya está de vuelta, señorita Cane? —la saludó el señor Rafferty, sentado al pie de las escaleras de la entrada.

Rondaría los setenta años, estaba prácticamente calvo, lucía una descuidada barba blanca, y cuando no hacía frío siempre iba vestido con unos pantalones y una camiseta de tirantes. Vivía de la mísera pensión que tenía, y no tenía familia.

—Sí, señor —contestó Sabina sonriéndole—. Tengo algo para usted —le dijo. Se quitó la mochila y rebuscó en ella, extrayendo una bolsita que le entregó—. Porque sé que es usted muy goloso.

—¡Caramelos de toffee! —exclamó el anciano. Sacó uno de su envoltorio y se lo metió en la boca, saboreándolo como si fuese el más exquisito manjar—. Mmmm... Son mis dulces favoritos. Pero señorita Cane, está usted siempre trayéndome cosas, y yo nunca tengo nada que darle —murmuró sacudiendo la cabeza tristemente.

—Me da su amistad —replicó ella—. Además, tengo todo lo que necesito para vivir.

—No es verdad —farfulló el hombre compungido—. Da usted todo lo que tiene, y si no guarda nada para el próximo invierno, ¿cómo calentará su apartamento?

—Si hace falta quemaré los muebles —le dijo ella en un susurro cómplice, guiñándole un ojo.

Una leve sonrisa se dibujó en los labios arrugados del gruñón y orgulloso anciano, que no tenía ese gesto para ninguno de los otros inquilinos del bloque. De hecho, no le caía bien a nadie excepto a ella, que era capaz de ver al hombre asustado y solitario bajo la hosca apariencia.

—¡Hasta luego! —le dijo subiendo los escalones y entrando en el edificio.

Billy y Bess, los mellizos rubios que vivían en el apartamento junto al suyo, estaban jugando en el descansillo y corrieron a saludarla en cuanto la vieron aparecer.

—¡Hola, Sabina! —le dijo Bess con su voz cantarina—. Tu casera, la señora Dean, nos dijo que volvías hoy.

—¿Cómo os ha ido en la gira?, ¿habéis tenido mucho público? —inquirió Billy impaciente.

—No ha estado mal —le respondió ella sonriendo, y sacando de su mochila dos grandes piruletas que había comprado junto con los toffees para el señor Rafferty—. Tomad, y no os las vayáis a comer antes de la cena o vuestra madre me matará.

—¡Gracias! —exclamaron al unísono, agarrando las piruletas con ojos golosos.

—Ya os contaré cosas de la gira en otro momento, ¿de acuerdo? —añadió Sabina—. Vengo molida y necesito dormir. Tenemos una actuación mañana en un club muy exclusivo de la ciudad.

—¿En serio? —exclamó Billy entusiasmado.

Él y su hermana tenían doce años, y el mundo en el que se movía Sabina los fascinaba. «¡Imagínate», les decían a sus amigos en el colegio, «¡tenemos una estrella de rock viviendo en nuestro edificio!».

—En serio —se rió Sabina suavemente—. De modo que no hagáis mucho ruido, ¿entendido? —les pidió en un susurro cómplice.

—Te lo prometemos —le dijo Bess poniéndose la mano sobre el pecho—. ¡Seremos tus centinelas y no dejaremos que nadie te moleste!

Sabina les lanzó un beso y entró en su apartamento. Los mellizos habían perdido a su padre hacía años, y su madre, Matilda, los quería con toda su alma, pero era una alcohólica incapaz de corregirse. Sabina se preocupaba de los niños siempre que no estaba de gira, y cuando su madre salía y no volvía hasta casi el amanecer, como solía ocurrir, les dejaba dormir en su apartamento. Los asistentes sociales iban y venían, pero no tenían un antídoto para la pobreza en la que vivían Matilda y sus hijos, y las amenazas de llevarse a los niños sólo conseguían amargas lágrimas de la mujer y promesas de que dejaría la bebida y se mantendría sobria. Por desgracia, las buenas intenciones no le duraban más de un par de horas.

Sabina conocía esa clase de dramas de primera mano, porque antes de la muerte de su madre y de que la enviaran al orfanato había conocido en sus carnes lo que era pasar frío y hambre. El recuerdo de la brutal manera en que había perdido a su madre no la había ayudado demasiado, y la necesidad de luchar para sobrevivir le había provocado un odio exacerbado hacia los hombres ricos y un temor inconfesable a quedarse sin nada. Pero con su voz, con aquel don que Dios le había dado, estaba decidida a luchar con uñas y dientes para salir de la pobreza. Y lo estaba logrando; al fin las cosas estaban yéndoles realmente bien, se dijo mientras dejaba en el suelo del dormitorio la mochila y la maleta. Si tan sólo pudiera retroceder en el tiempo y salvar a su madre...

Se tumbó en la cama con un suspiro y cerró los ojos. Estaba tan cansada... Cada vez que actuaban lo daba todo, y aunque cuando acababan cada concierto se sentía exhausta, a veces tenía la sensación de que el único momento en el que se sentía realmente viva era cuando estaba sobre el escenario, frente a un público enfervorizado, dando palmas y cantando con ella.

Sin embargo, se sentía aliviada de que la gira hubiese terminado. Estaba empezando a acusar el cansancio, y a perder peso, aunque tampoco podía relajarse, no cuando el grupo y ella estaban tan cerca de conseguir su meta. Cada vez estaban atrayendo a más público a sus conciertos, y la prensa local estaba deshaciéndose en alabanzas con ellos. No, no podía dormirse en los laureles. Si seguía esforzándose, quizá pronto alguien les ofreciese un contrato para grabar un disco, y entonces...

Sonriendo mientras se imaginaba saboreando las mieles del éxito, cerró los ojos y se dejó arrastrar por el sueño. Con unos minutos de descanso le bastaría, sólo unos minutos...

Unos golpes secos en la puerta la despertaron. Con los ojos aún pegados por el sueño se puso de pie y fue a abrir, para encontrarse con Al allí de pie.

—Oh, la fiesta... —murmuró Sabina recordando que habían quedado—. Lo siento, pensaba echar sólo una cabezadita, pero he debido quedarme dormida. ¿Qué hora es?

—Las ocho y diez. Ponte algo mientras te preparo un sándwich para el camino. Te sentirás mejor cuando hayas comido algo.

—De acuerdo —contestó ella mientras él iba a la cocina—, pero no me pongas mayonesa.

Se puso un elegante vestido de satén azul marino con tirantes finos, que le quedaba justo por encima de la rodilla. La caída de la tela remarcaba sus suaves curvas, y el color hacía que sus ojos parecieran azules. Si hubiera querido comprarlo nuevo no habría podido permitírselo, pero lo había encontrado en una tienda de ropa elegante de segunda mano. Había desarrollado una habilidad especial para dar con gangas, y no por gusto, sino por sus irregulares ingresos. Se puso unos zapatos negros abiertos por el talón, y tomó su bolso negro de mano para completar el conjunto. Estaba demasiado cansada como para hacerse un recogido, así que se dejó el cabello suelto, y se puso su abrigo largo de cachemir, porque estaban en marzo, y las noches aún eran frías. Cuando fue a la cocina a reunirse con Al, estaba envolviendo el sándwich en papel de aluminio. Al oír sus pasos se volvió, recorrió su figura de arriba abajo con una mirada aprobadora, y sonrió ampliamente.

—Sencillamente preciosa —murmuró.

—¿Se puede saber por qué te pone eso tan contento? —inquirió ella suspicaz, cruzándose de brazos.

—Bueno, como te dije, tengo un proyecto en mente... —respondió él—. ¿Recuerdas cuando te hablé hace un tiempo de ese hospital infantil que quiero construir pero para el que necesito fondos?

Ella asintió con la cabeza.

—Bien, pues se me ha ocurrido hacer un espectáculo benéfico para obtenerlos... en la cadena de televisión local. Si tuviera un par de patrocinadores y a ti y a tu grupo como gancho además de otros cuantos artistas del momento, tal vez podría presentarle la idea a los directivos de esa cadena. Y estoy seguro de que conseguiríamos más que suficiente.

—Sabes que yo lo haría sin recibir un centavo, Al, pero no somos lo suficientemente conocidos como para...

—Tonterías —repuso él obstinadamente—. Además, una aparición en televisión, aunque sea en una cadena local os daría muy buena publicidad. Escucha, Sabina, piensa en los niños: ellos son quienes más se beneficiarán. Ya he convencido a un par de cantantes importantes, pero no podré conseguir la colaboración de los directivos de la cadena sin patrocinadores, y se me ha ocurrido que Thorn podría ser uno de ellos.

—¿Y tú crees que querrá hacerlo?

—Bueno, yo creo que con un poco de persuasión... —murmuró Al lanzándole una mirada maliciosa.

—Ah, no, no... Espera un momento —lo cortó ella—. No pienso dorarle la píldora a esa víbora que tienes por hermano, aunque sea por la más noble de las causas.

—No tienes que dorarle la píldora. Basta con que te muestres agradable y cordial. Sé tú misma.

Sabina frunció el ceño.

—¿No irás a ponerme en un aprieto, verdad?

—Palabra de honor que no —contestó él con esa sonrisa encantadora a la que Sabina no podía resistirse—. Confía en mí. Anda, vamos o llegaremos tarde.

Salieron del pequeño apartamento y Sabina cerró con llave.

—¿Y por qué no se lo pides tú mismo? —inquirió ella mientras bajaban las escaleras—. Después de todo, es tu hermano...

—Ah, eso... Bueno, es que Thorn está... algo enfadado conmigo.

—¿Por qué?

Al se metió las manos en los bolsillos con un suspiro y la miró.

—La otra noche trajo una chica para mí a mi casa.

Sabina abrió los ojos como platos.

—¿Que hizo qué?

—Me trajo a una chica —repitió él—: una chica de buena familia... cuyo padre posee una refinería de petróleo. El padre venía también.

—¡Dios! —exclamó Sabina con incredulidad.

—Por supuesto le dije al padre y a la hija que no pensaba casarme con ella, y se marcharon, muy irritados, por cierto, y entre los gritos de Thorn, que estaba furioso porque estaba muy interesado en esa dichosa refinería. En cuanto él se hubo ido también, dando un portazo que hasta temblaron las paredes del vestíbulo, en venganza llamé a nuestra madre y se lo conté todo, y ella lo llamó después al rancho. Lo puso verde, y eso lo enfureció aún más. No puede ni verla —le confesó a Sabina entre risas—. Así que ya ves, te necesito desesperadamente para mi causa. Si yo tuviera dinero le compraría una refinería y seguro que a cambio estaría dispuesto a actuar de patrocinador en este proyecto, pero no tengo el capital suficiente para algo de esa envergadura. Después de todo, sólo soy socio de Thorn Oil en el papel, hasta que cumpla los veinticinco el año que viene y obtenga la parte que me corresponde de la herencia de nuestro padre.

—Estupendo, así que también es un casamentero... —masculló Sabina con sarcasmo—. Cada vez me cae mejor.

—Vamos, tengo el coche aparcado ahí enfrente.