2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Militär

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der vorliegende Band „Abwehrschlacht” beschreibt den harten Einsatz deutscher Verbände in der Zweiten Ladoga-Schlacht, an der auch die spanische „Blauen Division“ teilnimmt. Im Winter 1943 bricht die von Marschall Schukow geplante Offensive zur Beendigung der Leningrader Blockade los. Auch die spanischen Soldaten der 250. Infanteriedivision stehen daraufhin in schwersten Abwehrkämpfen gegen die zahlenmäßig weit überlegenen Truppen der Roten Armee. Die Rotarmisten können anfangs große Geländegewinne verzeichnen.

Werden es die Spanier der 250. Infanteriedivision schaffen, ihre Stellungen zu behaupten?

Über die Reihe „Landser im Weltkrieg“

„Landser im Weltkrieg“ erzählt fiktionale Geschichten vor historischem Hintergrund realer Schlachten und Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Im Zentrum stehen die Erlebnisse deutscher Landser fernab der großen Strategien am grünen Tisch.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

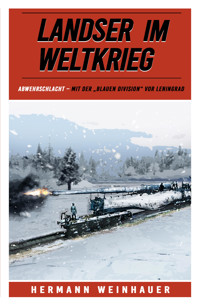

Hermann Weinhauer

Landser im Weltkrieg

Abwehrschlacht – Mit der „Blauen Division“ vor Leningrad

EK-2 Militär

Über die Reihe Landser im Weltkrieg

Jeder Band dieser Romanreihe erzählt eine fiktionale Geschichte, die vor dem Hintergrund realer Ereignisse und Schlachten im Zweiten Weltkrieg spielt. Im Zentrum der Geschichte steht das Schicksal deutscher Soldaten.

Wir lehnen Krieg und Gewalt ab. Kriege im Allgemeinen und der Zweite Weltkrieg im Besonderen haben unsägliches Leid über Millionen von Menschen gebracht.

Deutsche Soldaten beteiligten sich im Zweiten Weltkrieg an fürchterlichen Verbrechen. Deutsche Soldaten waren aber auch Opfer und Leittragende dieses Konfliktes. Längst nicht jeder ist als glühender Nationalsozialist und Anhänger des Hitler-Regimes in den Kampf gezogen – im Gegenteil hätten Millionen von Deutschen gerne auf die Entbehrungen, den Hunger, die Angst und die seelischen und körperlichen Wunden verzichtet. Sie wünschten sich ein »normales« Leben, einen zivilen Beruf, eine Familie, statt an den Kriegsfronten ums Überleben kämpfen zu müssen. Die Grenzerfahrung des Krieges war für die Erlebnisgeneration epochal und letztlich zog die Mehrheit ihre Motivation aus dem Glauben, durch ihren Einsatz Freunde, Familie und Heimat zu schützen.

Prof. Dr. Sönke Neitzel bescheinigt den deutschen Streitkräften in seinem Buch »Deutsche Krieger« einen bemerkenswerten Zusammenhalt, der bis zum Untergang 1945 weitgehend aufrechterhalten werden konnte. Anhänger des Regimes als auch politisch Indifferente und Gegner der NS-Politik wurden im Kampf zu Schicksalsgemeinschaften zusammengeschweißt. Genau diese Schicksalsgemeinschaften nimmt »Landser im Weltkrieg« in den Blick.

Bei den Romanen aus dieser Reihe handelt es sich um gut recherchierte Werke der Unterhaltungsliteratur, mit denen wir uns der Lebenswirklichkeit des Landsers an der Front annähern. Auf diese Weise gelingt es uns hoffentlich, die Weltkriegsgeneration besser zu verstehen und aus ihren Fehlern, aber auch aus ihrer Erfahrung zu lernen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen mit dem vorliegenden Werk.

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!

Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis zu bieten.

Damit uns dies gelingt, sind wir sehr an Ihrer Meinung interessiert. Haben Sie Anregungen für uns? Verbesserungsvorschläge? Kritik?

Schreiben Sie uns gerne: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Heiko und Jill von EK-2 Militär

Abwehrschlacht

Der November 1942 ist im Norden Russlands mit starker winterlicher Kälte hereingebrochen. Eisige Stürme brausen über die tief verschneiten Wilder und offenen Sumpfebenen. Die kleinen Dörfer ducken sich unter der Last des vielen Schnees, und die Städte ragen mit ihren Ruinen und zerborstenen Mauern in den ewig grauverhangenen Himmel. Der Winter legt eine bleierne Ruhe und Stille auf die weiten Steppen und Felder.

Menschen und Tiere ziehen sich in die warmen Häuser und Katen zurück. Die Naturgewalten können sich austoben . . .

Doch es ist nicht genug damit. Seit mehr als 15 Monaten ist Krieg in das Gebiet zwischen dem Ladogasee und dem Wolchow-Fluss eingezogen und verdoppelt die Schrecken der harten Jahreszeit. Jetzt hat der Mensch keine Ruhe mehr und kann nirgendwo Schutz vor tiefem Schnee und klirrendem Frost suchen. Granaten und Bomben, Flammenwerfer und Maschinengewehre machen ihm das Leben täglich, ja stündlich zur Hölle und treiben ihn erbarmungslos aus seinen Unterkünften und Behausungen.

Gerade mit Beginn des Winters ist die Kampffähigkeit überall wieder aufgelebt. Dieselbe Lage wie im vergangenen Jahr zeigt sich. Auch damals verbündete sich der russische Gegner mit einer gnadenlosen Witterung, und beide brachten Not und Gefahr über die deutschen Soldaten zwischen Oranienbaum und Tschudowo, zwischen Schlüsselburg und Nowgorod.

Die Heeresgruppe Nord schaffte es trotz aller Rückschlage in den vergangenen Monaten, ihre Front zu halten und selbst noch zu Gegenangriffen überzugehen. Nun aber stehen die Truppen der 16. und 18. Armee ohne eine schlagkräftige Panzerdivision und ohne ausreichende schwere Waffen einem Feind gegenüber, der von Monat zu Monat stärker wird und alles in die Waagschale wirft.

Im November 1942 tritt die Rote Armee an der ganzen Ostfront zu einer Offensive größten Ausmaßes an. Verstobene Panzer- und Schützendivisionen werfen die deutschen Verbinde im Süden weit zurück. Mit der Katastrophe von Stalingrad zeichnet sich die Wende des Feldzuges im Osten ab. Die sowjetischen Armeekorps rennen auf ganzer Frontbreite zwischen Charkow und Moskau gegen die Heeresgruppe Mitte an, und gegen den Abschnitt zwischen Welikije-Luki und Ilmensee vor.

Nur bei den deutschen Kräften an der Ostsee, an der Newa, am Ladogasee und am Wolchow scheint den Winter über weiter Stellungskrieg zu herrschen. Aber diese Lage trügt — und das Oberkommando der 18. Armee erkennt die wahre Situation.

Das XXVI. AK. (Armeekorps) unter General von Leyser ist hinter der Leningrad-und Wolchowfront als Reserve bereitgestellt. Seine 96., 223. Und 227. ID (Infanteriedivision) sollen nach allen Seiten hin einsatzbereit

sein. Ein GroBangriff der Sowjets wird mit Sicherheit südlich des Ladogasees erwartet.

Sieben Divisionen zählen die deutschen Truppen, die den nördlichen Eckpfeiler der weiten Ostfront zu schützen haben. Gegenüber sind die sowjetischen Verbände allein zwischen Wolchow und Ladogasee mit der gesamten 8. Armee (1. Gebirgsdivision, 24. Gardedivision, 286., 314. 265., 80., und 372. Schützendivision) aufmarschiert. Die 11. Schützendivision steht in Reserve, und die 128. sichert die Eisstraße über den See. Hier stellen die wenigen eigenen Aufklärungsflugzeuge bereits seit Wochen einen ununterbrochenen Verkehr von Schlitten und Lastwagen fest.

Diese Vorbereitungen deuten einwandfrei darauf hin, dass bestimmt in Kürze auch hier eine feindliche Offensive zu erwarten ist.

Die 18. Armee unter Generaloberst Lindemann ist gezwungen, diesen bevorstehenden Kampf allein zu meistern. Denn überall steht das deutsche Heer von Stalingrad bis Staraja-Russa in harten Abwehrkämpfen, und kein einziges Regiment kann entbehrt und herausgezogen werden. Die fliegenden Verbände der Luftflotte I sind zu schwach, um die gegnerischen Angriffsvorbereitungen

wirksam zu stören.

Der Winter kommt zu Anfang des Jahres 1943 mit allen seinen Schrecken.

Schnee, Stürme, Frost, Eis, tiefe Verwehungen und mörderische Kälte bis —30 Grad fallen über die deutschen Soldaten im sogenannten, Flaschenhals‘ — einem Frontzipfel zwischen Newa und Wolchow — her. Die Landser in den Gräben, in Postenständen und Beobachtungsstellen stehen keine Minute still, sonst würden ihnen alle Glieder gefrieren.

Die längst entzündeten Augen können nur sekundenlang geöffnet werden, um in das flimmernde Licht der silbern glänzenden Schneefläche oder in das Grau der mit messerscharfen Eiskristallen pfeifenden Stürme zu starren. Die Hände haben jedes Gefühl verloren und spüren nicht einmal mehr das Metall der Waffen, und die Füße sind oft nur noch gefühllose Eisklumpen. Jeder Mann, ob vorn in den Stellungen oder hinten in den Nachschublagern, lebt nur von der einen Hoffnung, möglichst

bald abgelöst zu werden, um sich an den wärmenden Ofen in den Bunkern

oder Panjehütten verkriechen zu können.

So vergehen die ersten Tage und Nächte des neuen Jahres. Der übliche Frontalltag mit seinen Stoßtruppunternehmen und Artilleriefeuerüberfällen war leichter zu ertragen als diese grausame Kälte, die viele Erfrierungen bringt. Wie viele der Grenadiere, Pioniere, Artilleristen und Trossleute

wünschen sich wohl einen Urlaubsschein, nur um diesem furchtbaren Winter zu entgehen. Doch jetzt kommt der Gegner.

Am 12. Januar, morgens 7:20 Uhr, bricht auf der ganzen Front am ,,Flaschenhals“ ein Feuerorkan los, wie ihn die Divisionen der Nordfront seit Beginn des Feldzuges noch nicht erlebten. 200 Geschütze werden je anderthalb Kilometer Breite auf russischer Seite gezählt. Schiffsgeschütze, Mörser, Feldhaubitzen, ,,Stalinorgeln“ (russische Salvengeschütze), Pak (Panzerabwehrkanonen) und Granatwerfer beginnen schlagartig ein Trommelfeuer auf die deutschen Stellungen. So lang sich die Front dahinzieht, brechen Feuer und Rauch aus dem verschneiten Boden, hartgefrorener

Schnee und Eisklumpen werden in meterhohen Fontänen hochgewirbelt, Erde und Steine prasseln durch die Luft. Stahl- und Eisensplitter spritzen nach allen Seiten, dass kaum ein Quadratmeter Boden

von ihnen verschont bleibt. Hauser und Unterkünfte stürzen zusammen, Schützengraben, Bunker und Kampfstände verschwinden von der Erdoberfläche.

Das Geschrei der Verwundeten und Sterbenden verhallt ungehört in diesem höllischen Inferno.

Drei Stunden lang rasen die ,,Apokalyptischen Reiter“ über die schneeverwehten Ebenen, durch die verfilzten Wälder und auf die armseligen Siedlungen südlich des Ladogasees herab. Sie haben nur die eine Aufgabe, alles Leben in diesem Raum zu löschen.

Die Uhren zeigen genau die zehnte Morgenstunde an. Das feindliche Feuer bricht mit einem Schlag ab. Sekundenlang scheint alles zu erstarren...

Da tauchen aus dem Dämmern des verschneiten Wintertages schemenhafte Gestalten auf. Sie vermehren sich von Minute zu Minute, werden größer, kommen näher, und plötzlich gellt es aus Tausenden von Kehlen: „Urräh! Urräh!“

Die sowjetische Infanterie ist aus ihren Gräben geklettert und stürmt nun gegen die deutschen Linien an.

Nur 20 Kilometer ist der „Flaschenhals“ breit, und da dürfte es nicht mehr schwer sein, die wenigen Verteidiger, die das Vorbereitungsfeuer überlebten, zu {überrennen. Von Osten

her greifen die Sowjets an. Sie kommen aus dem Frontabschnitt von Woronowo, von Tortotowo und Gaitolowo, sie laufen über das festgefrorene Torfmoor südlich des Ladogasees, und sie hetzen {über das weite Eis.

Vom Westen her ist ebenfalls die russische Walze von Schlüsselburg bis Dubrowka in Bewegung.

Die Sowjets stürmen mit nicht weniger als drei Armeen von zwei Seiten gegen eine Stellung, die von kaum sechs deutschen Divisionen verteidigt wird.

Die 8. und 67. russische Armee und die neu herangebrachte 2. Stoß-Armee mit insgesamt 22 Schützendivisionen, acht selbständigen Schützenbrigaden und drei Panzerbrigaden eröffnen mit diesem gewaltigen Angriff die 2. Ladogaschlacht.

Das heisere ,,Urräh‘-Gebrüll klingt siegesgewiss über die von Granaten aufgerissene Schneefläche, bis . . ..

Ja, bis die ersten deutschen Maschinengewehre (MG) rasseln, Granatwerfer bellen, Handgranaten krachen, Karabiner feuern und hier und da der harte Abschuss einer Pak aufpeitscht. Die deutschen Landser liegen hinter ihren Waffen und kämpfen verbissen, wehren sich um ihr Leben.

Die Männer sind ausgehungert, verdreckt, halb erfroren und todmüde, aber sie schießen. Als dann die sibirischen und kaukasischen Schützen heran sind und in die Grabenlinien einbrechen, da greifen die Männer aus Ostpreußen, aus Hamburg, aus Hannover und aus Baden zu Spaten, Gewehrkolben und Bajonett.

Doch was nutzen alle Tapferkeit, Verzweiflung und aller Selbsterhaltungstrieb, wenn der Gegner hundertfach stärker ist?

Schon nach fünfstündigem Kampf südlich des Ladogasees scheint sich die erste Phase der begonnenen Schlacht dem Ende zuzuneigen.

Während die ostpreußischen Soldaten der 1. Infanteriedivision und die Männer der 227. Westfälischen Division ihre Stellungen behaupten, ist die Front der nach Westen hin haltenden Verbände aufgerissen.

Zwei sowjetische Schützendivisionen, eine Schützen- und eine Skibrigade sind zwischen Marino und Gorodok über die zugefrorene Newa gesetzt und tief nach Osten und Südosten in das Hinterland vorgestoßen.

Der feindliche Angriff kann erst unweit der Arbeitersiedlung Posselok 5 zum Stehen gebracht werden.

So vergeht der erste Tag dieser neuen Schlacht unter erbitterten hin und her wogenden Kämpfen. Doch die deutschen Regimenter können im Großen und Ganzen ihren Zusammenhalt wahren und stehen trotz empfindlicher Verluste am Abend noch unerschüttert.

Das Armeekommando befiehlt in der Nacht, den feindlichen Einbruch an der Newa abzuriegeln und am nächsten Tag im Gegenangriff den eingedrungenen Gegner zurückzuwerfen. So wird die 96. Infanteriedivision nach vorn gezogen und stellt sich für diesen Auftrag bereit.

Morgengrauen liegt über der Newaebene am 13. Januar, als sich die fünf deutschen Grenadierbataillone zum Gegenangriff formieren. Die Offiziere blicken auf die Uhren: Es fehlen nur noch wenige Minuten bis 8 Uhr.

Da heult es von den Sowjets heran. Granate auf Granate pfeift und zischt durch die Luft. Donnernder Einschlag folgt auf Einschlag. Die Landser können kaum ihre Köpfe aus den Schneehöhlen und verschneiten Deckungen heben, da ist es auch schon zu spät. Die russischen Verbände

sind in der vergangenen Nacht frisch aufgefüllt worden und treten nun zum weiteren Durchstoß an. Sie sind dem deutschen Gegenangriff zuvorgekommen.

Die Regimenter, Bataillone und Kompanien stemmen sich diesen anstürmenden Massen, mit verzweifeltem Mut entgegen. Sie können jedoch den Feind nicht aufhalten, der jetzt auch seine Panzer anrollen lässt.

Wieder wird die deutsche Front zerrissen. Durch die aufgebrochenen Lücken dringen sofort die sowjetischen Schützenwellen vor. Sie erreichen bereits in der ersten Stunde die Artilleriestellungen der 170. Infanteriedivision.

Hier bricht vorerst unter dem direkten Feuer der 10,5 und 15-cm-Feldhaubitzen der Angriff von fünf russischen Divisionen zusammen.

Mittlerweile haben sich die deutschen Reserven bereitgestellt. Genau um 9.30 Uhr treten sie zum Gegenstoß an. Die kampfstärkste Gruppe sind die ,, Tiger-Panzer der 1. Panzerabteilung 502. Die schweren Ungetüme müssen sich durch verschneite Felder und Gärten, über tiefe Granat- und Bombentrichter vorwärtswühlen und haben gegen einen fanatischen Gegner mit ausgezeichnet schießenden Pakgeschützen zu kämpfen.

Aber sie schaffen es!

Die ,,Tiger“ und die Grenadiere der 96. Division stehen bei einbrechender Dunkelheit wieder an der Newa!

Gorodok ist erreicht. Hier halten sich im E-Werk und Krankenhaus seit zwei Tagen hartnäckig noch Stützpunktbesatzungen der 170. Division, die nun befreit werden!

Doch an anderer Stelle ist den ermatteten deutschen Landsern ein solcher Erfolg nicht mehr beschieden. Starke sowjetische Truppen sind von Nordwesten her bis zu den Ssinjawinohöhen vorgedrungen. Damit besteht unmittelbar eine große Gefahr für den gesamten Nordpfeiler der

Ostfront!

Das Oberkommando der 18. Armee gibt in der Nacht zum 14. Januar einen Befehl heraus, nach dem jede Division sofort ein vollzähliges Bataillon an die bedrohten Frontstellen abzugeben hat. Bis zum Morgen des nächsten, eiskalten Wintertages rollen nun Verbinde von Ost, West und Süd an die bedrohte Frontstelle zwischen Newa und Ssinjawino.

So wie diese Kompanien ankommen, werden sie sogleich in die Schlacht geworfen, die nun ihren Hohepunkt erreicht. Die Panzer- und Schützenbrigaden der Sowjets dringen unaufhaltsam weiter vor. Von Nordwesten her stürmen vier Infanteriedivisionen, drei Schützen- und eine Panzerbrigade, vom Osten drücken fünf Schützendivisionen, und vom Ladogasee greifen zwei weitere Brigaden an. Diese

weit überlegenen Feindkräfte stoßen gleichzeitig von Posselok 5 und Posselok 8 aus in die Gegend nördlich von Ssinjawino vor. Trotz verzweifelter Gegenwehr reißt die deutsche Front erneut auseinander.

Die Uhren bei Freund und Feind zeigen die sechste Stunde des Nachmittags an, als sich die von drei Seiten kommenden russischen Angriffsspitzen vereinen. Die Stellung der deutschen Divisionen ist in zwei Teile gespalten! Starke Verbände der 227. Infanteriedivision, das Grenadierregiment 328 und das II. Bataillon des Regiments 287 sowie Teile des Regiments 374 und die Schnelle Abteilung 196 sind zwischen Schlüsselburg und Lipka eingeschlossen!

Die 96. Division unter Generalleutnant Noeldechen kann allerdings den feindlichen Hauptstoß zwischen Gorodok und Ssinjawino auffangen.

Damit ist zwar vorerst ein restloses Auseinanderfallen der dünnen Linien zwischen Newa und Wolchow verhindert. Aber auf wie lange noch?

Die Führungsstellen und Stäbe arbeiten fieberhaft weitere Pläne aus, um dem Vordringen der Sowjets Einhalt zu gebieten. So wird die altbewährte 61. Infanteriedivision des Generalleutnants Hübner am Wolchow abgelöst und im Kraftwagentransport nach Mga geschafft. Die beiden Infanterieregimenter

(IR) 151 und 162 laden sofort aus und treten zum Gegenangriff an.

Die Ostpreußen sammeln sich vor Posselok 5 und stoßen am 15. Januar bei beißender Kälte und tiefem Schnee nach Norden vor. Sie überwinden harten Widerstand des Gegners und gelangen wirklich bis zu den abgeschnittenen Kameraden südlich des Ladogasees.

Noch in der Nacht werden die Verwundeten nach Süden gebracht.

Nachschubkolonnen kämpfen sich nach vorn durch, und Munitionswagen rollen heran. Doch muss alles schnell gehen; denn schon greifen die Russen wieder mit starker Übermacht an.

Diesmal können auch die ostpreußischen Grenadiere nicht mehr standhalten und werden selbst eingeschlossen. General Hübner übernimmt den Befehl im Kessel von Schlüsselburg. Seine Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten wissen, dass sie sich selbst helfen müssen. Von außen kann ihnen kaum noch Rettung kommen. Ihr zähes Ausharren in den Ruinen von Schlüsselburg und in den Fischerdörfern am Ladogasee bindet allein sechs russische Divisionen!

Der 16. Januar bringt weitere verlustreiche Kämpfe. Die Härte der Schlacht nimmt immer mehr zu. Die deutschen Bataillone zählen kaum noch 80 bis 120 Mann. Sie sind nicht nur durch den Verlust von Männern oder den Ausfall ihrer schweren Waffen geschwächt, sondern Kälte, Schlaflosigkeit und das ständige Kampieren im Freien hat die Überlebenden hart mitgenommen.

Von der Erbitterung dieser zweiten Ladogaschlacht berichtet in nüchternen Worten das Kriegstagebuch des Infanterieregiments 262 der spanischen „Blauen Division“: „Das II. Bataillon des Regiments erhielt am 16. 1, 1943 den Befehl, sich von Sluzk nach Sablino zur Verfügung des Armeekorps zu begeben. Der Abmarsch mit Fahrzeugen begann gegen 20 Uhr desselben Tages, die

Ankunft in Sablino erfolgte um 9 Uhr am 17. 1.

Die 5. und 6. Kompanie wurden im benachbarten Wald, der Bataillonsstab, die 7. und 8. Kompanie im Ort untergebracht.

Das Bataillon wurde in der Nacht zum 22. Januar mit Fahrzeugen in Richtung Mga gebracht. Es erfolgte ein Marsch durch das Innere des Waldes bis südlich des Ladogasees. Der Kommandeur des Bataillons, Hauptmann Patino, begab sich zum Befehlsempfang beim Kommandeur des deutschen Grenadierregiments 162, während das Bataillon im Wald blieb. Die feindliche Artillerie tötete hierbei Hauptmann Aranda und acht Soldaten. Oberst Vehrenkamp vom Grenadierregiment 162 zeigte

Hauptmann Patino einen Plan und sagte, das im mittleren Regimentsabschnitt der Feind eingedrungen sei und nicht mehr abgewehrt werden könne. Sein Reservebataillon habe schon seine Kampfkraft eingebüßt. Hauptmann Patino führte in der großen Dunkelheit bei einer Temperatur

von minus 40 Grad und in Unkenntnis des Geländes sein Bataillon heran mit dem Auftrag, die Verbindung mit den deutschen Verbänden herzustellen. Die 7. Kompanie konnte an der rechten Flanke mit dem deutschen Regiment 366 zusammentreffen. Die 5. Kompanie verblieb zur

Verfügung in der Mitte weit hinter der 7. zurück.

Die 6. Kompanie erreichte nach links hin ebenfalls die deutschen Nachbartruppen.

Die MG-Kompanie wurde auf die übrigen Kompanien verteilt. Der Granatwerferzug stand zwischen 5. und 6. Kompanie auf dem Weg, der nördlich zum Gefechtsstand des Grenadierregiments 162 führte. Das Bataillon kam um Mitternacht in die Feuerlinie.

Der Feind beschoss in der Morgendämmerung des 22. Januar die eigenen Linien durch eine große Anzahl von Mörserbatterien und ,,Stalinorgeln“.

Die Truppe musste das Feuer ohne jede Gegenwehr ertragen und verlor mehrere Tote. Die 5. und 6. Kompanie wichen zurück bis zum Bataillonsgefechtsstand, der in einigen kleinen Schützenbunkern untergebracht war. Im Schutz dieser Bunkerlinie wehrten die Soldaten den Angriff mehrerer feindlicher Bataillone ab. Den ganzen Tag über fanden Feuerüberfälle statt, an deren Ende stets ein feindlicher Infanterieangriff folgte. Dieser wurde jedes Mal zurückgewiesen. Das Bataillon erhielt

während der Nacht den Befehl, sich zu einem Gegenangriff mit deutschen Verbänden bereitzustellen.

Die 7. Kompanie wurde vom Rest des Bataillons abgesprengt und hielt tagsüber dem Ansturm von überlegenen feindlichen Kräften stand, ohne einen Schritt zurückzuweichen. Ihr Chef, Hauptmann Massip, hatte die Kompanie auf drei Stützpunkte verteilt, von denen er den linken selbst befehligte. Der Hauptmann wurde in den ersten Morgenstunden am Auge verwundet. Er erhielt später durch Maschinengewehrfeuer noch zwei Verletzungen. Hauptmann Massip kämpfte trotzdem mit der Waffe in der Hand weiter, bis ihm eine neue Verwundung den Tod brachte. Seine drei Züge hatten schwerste Verluste, ohne dass sie an ein Zurückweichen dachten. Sie zogen sich erst auf ausdrücklichen Befehl des Regiments auf eine zweite Linie zurück. Doch hatten sie auch hier den ganzen Tag gegen feindliche Stoßtrupps zu kämpfen.

Die 5. und 6. Kompanie unternahm mit Beginn des 23. Januar einen Gegenangriff. Sie kämpften mit großer Energie und stürmten mit der blanken Waffe eine Stellung, wobei sie dem Gegner erhebliche Verluste zufügten.

Das Bataillon überstand an diesem Tag einen gewaltigen russischen Feuerüberfall. Dabei wurde es stark angeschlagen und musste durch deutsche Truppen abgelöst werden. Das Bataillon kehrte in die Auffanglinie zurück und blieb hier bis zum nächsten Tag.

Die Division befahl am 25. Januar, dass eine Kampfgruppe von etwa 60 Mann des Bataillons die Flankensicherung gegen einen feindlichen Einbruch verstärken sollte. Das sowjetische Artilleriefeuer und die folgenden Infanterieangriffe forderten zahlreiche Tote und Verwundete. Der Kommandeur, Hauptmann Patino, wurde an diesem Tag verwundet.

Sechs weitere Offiziere erlitten am nächsten Tag Verwundungen, so führte Leutnant Soriane, als einziger überlebender Offizier, das ganze Bataillon.

Die Kampfstärke betrug noch 30 Mann! Trotzdem verblieb das Bataillon bis zum 30. Januar in der Stellung, verlor noch einige Tote und wurde an diesem Tag von 11 Uhr an nach Sluzk zurücktransportiert.“

Soweit der nüchterne Gefechtsbericht.

Generaloberst Lindemann, der Oberbefehlshaber der 18. Armee, beantragt in der Nacht zum 17. Januar beim Oberkommando des Heeres die Rücknahme der Front bis auf eine Linie zehn Kilometer südlich des Ladogasees.

Dieser Vorschlag wird wider Erwarten sofort genehmigt, und bereits wenige Stunden später ziehen sich die ersten deutschen Truppen planmäßig zurück.

Damit haben die Sowjets einen Korridor nach Leningrad geöffnet Die seit September 1941 eingeschlossene Millionenstadt ist frei!

Die Schlacht ist aber noch nicht zu Ende!

Die Kampfgruppe Hübner steht noch im Kessel südlich des Ladogasees.

Sie kämpft nach allen Seiten gegen einen anstürmenden Feind und gegen eine kräfteverzehrende Witterung. Doch allmählich machen sich Verluste, Lebensmittelknappheit und Munitionsmangel empfindlich bemerkbar.

So wird am 17. Januar Schlüsselburg aufgegeben. Die Newa-Mündung ist russisch!

Generalleutnant Hübner erhält am nächsten Tag um 1.20 Uhr, den Befehl:

„Durchbruch der Kampfgruppe nach Süden bis zur Linie Posselok 5 – Gorodok.“

Die Offiziere sammeln ihre zerschlagenen Kompanien und Züge und teilen sie in kleine Kampfgruppen auf. An der ganzen Kesselfront hat ein lebhaftes Schießen eingesetzt. Was an Munition nicht mitgenommen werden kann, wird gesprengt und verschossen, und was an Material

nicht mehr transportfähig ist, wird vernichtet.

Die Landser führen nur ihre Nahkampfmittel und eine Tagesration Verpflegung mit.

So beginnt 6 Uhr morgens der Durchbruch!

Voran kämpfen sich die Gruppen des Infanterieregiments 151 durch den Gegner. Sie schaffen in blutigen Nahkämpfen ihren nachfolgenden Kameraden freie Bahn. Der Führer der Grenadiere, Major Krodzki, fällt, und mit ihm sinken noch viele Soldaten für immer in den Schnee. Doch der Opfergang dieser Tapferen durch das deckungsarme Gelände war nicht umsonst: Der Durchbruch gelingt!

Die Sowjets aber treten an diesem Tag noch einmal auf der ganzen Front zum Angriff an. Elf Schützendivisionen, sechs Selbständige Brigaden und zwei neu herangeführte Marinebrigaden werfen sich auf die 96., 61., 170., 227. deutsche Division, sowie auf die an der Front eingesetzten Kampfgruppen der 5. Gebirgsdivision, 250. Infanteriedivision und der Heerestruppen. Ein Trommelfeuer aller Kaliber schlägt in die Erde und auf die Ssinjawinohöhen; aber die deutschen Landser weichen nicht.

Das Armeeoberkommando meldet am Abend des 18. Januar an die Heeresgruppe: „Sechs Tage schwerster Abwehrkämpfe im freien Gelände, meist ohne Unterkünfte bei 17 bis 20 Grad Kälte und hohe Verluste haben die Kampfkräfte des XXVI. AK. stark herabgemindert. Seit 12. Januar wurden

229 russische Panzer vernichtet.“

Mit dem Ende des 18. Januar ist auch der Höhepunkt des ersten Teiles dieser großen Schlacht überschritten. Die sowjetischen Divisionen rennen zwar immer wieder von neuem gegen die deutsche Front an, doch nirgendwo können sie noch nennenswerte Erfolge erzielen. Von Tag zu Tag stärkt sich langsam die Abwehrkraft der deutschen Regimenter, und als am 21. Januar die Russen gegen die Höhe 43,3 am ,,Gleisdreieck“ vorfühlen, bleiben sie unter dem Feuer der drei ostpreußischen Divisionen – der 11., 61., 1. — liegen. Die zwischen Newa und Wolchow stehenden Truppen erhalten Ende Januar eine einheitliche Befehlsführung. Die Divisionen werden zu einer Armeegruppe zusammengefasst, deren Führung General Hilpert übernimmt.

Die Armeegruppe umfasst am 27. Januar 1943 das XXVI. AK. mit der 61., 21., 223., 1. Infanteriedivision und 5. Gebirgsdivision.

Die sowjetische Führung ändert jetzt ihren Offensivplan, als sie merkt, dass ihre Angriffe beiderseits der Ssinjawinohöhe keine Fortschritte mehr zeitigen. Sie hat begriffen, dass sie die deutschen Truppen nicht im frontalen Angriff, über den „Haufen“ rennen kann. So beschließen die Sowjets, die 18. Armee an ihren beiden Flügeln anzugreifen, so aus den „Angeln zu heben“ und damit die gesamte deutsche Nordfront zum Einsturz zu bringen.

Die 4. russische Armee hat danach vom Pogostjekessel am Wolchow nach Westen anzugreifen, während die 42. russische Armee von Leningrad nach Südosten vorstößt. Beide Armeen sollen die deutsche Front durchbrechen und die Armeegruppe Hilpert wie eine Zange umfassen und im Raum Uschaki-Tossno einschliefen.

Der erste Monat des Jahres 1943 ist zu Ende. Die Rote Armee hat Leningrad befreit. Doch erkaufte sie diesen Erfolg mit dem Verlust von 675 Panzern und 693 Flugzeugen vor der Front der 18. Armee.

Der zweite Monat beginnt, und damit auch die sowjetischen Vorbereitungen für die Fortsetzung ihrer Offensive. Sechs Schützendivisionen und zwei Schützenbrigaden treffen in der ersten Februarwoche um Leningrad ein. Diese Truppen sollen die Spitze des neuen Angriffskeils bilden.

Das Land rings um Leningrad ist genauso typisch russisch wie viele andere Gebiete des weiten Sowjetstaates. Die Felder ziehen sich endlos dahin und beweisen den landwirtschaftlichen Reichtum dieser Gegend, aber sie zeigen auch die Unzulänglichkeit der menschlichen Arbeitskraft.

Die Wiesen und Weiden sind acht Monate im Jahr mit Schnee oder Schlamm bedeckt. Riesige Wälder blieben dieselben verfilzten Urwälder, die sie schon vor Hunderten von Jahren gewesen waren. Sümpfe und Moore, Flüsse und Bäche geben dem Land sein Bild und seine Formen.

Die weit auseinandergezogenen Dörfer bestehen aus niedrigen Holzhütten, und die Menschen tragen hier jahraus und jahrein ihre Filzstiefel, Wattejacken und Fellmützen.

Leningrad ist die große Metropole dieses Gebiets. Je näher die Siedlungen an die Stadt heranführen, um so sauberer und freundlicher werden sie auch. Die Straf3en sind gepflegter, und die Gärten zeigen im Sommer blühende Blumen. Mittelpunkt dieser Landschaft bilden die alten

kaiserlichen Schlösser von Puschkin. Sie strahlen noch heute den Glanz und die Freude längst versunkener Hoffeste und Galaabende aus, auch wenn die grauen Mauern verfallen und seit Monaten Spuren des Krieges an sich tragen.

Doch Leningrad wirkt nicht nur als kultureller Anziehungspunkt Nordrusslands, sondern ist auch dessen mächtigste Industriestadt. Die Fabrikschlote sind neben den ehrwürdigen Kirchtürmen die markantesten Richtungsweiser, die immer wieder in den deutschen Ferngläsern beobachtet werden können. Leningrad ist zum Greifen nahe. Noch aber zieht sich ein dichter Verteidigungsgürtel rund um die Stadt. Von Woche zu Woche wachsen neue Stützpunkte, Befestigungsanlagen, Artilleriestellungen und Schützengräben aus dem Boden. Tausende von sowjetischen Soldaten und Hunderte von Arbeitsbrigaden aus Greisen, Frauen und Kindern sind pausenlos beschäftigt, das Festungsgebiet auszubauen und zu erweitern.

Vor diesen Stellungen – die sich von Urizk an der Kronstädter Bucht über die Höhen von Pulkowo nördlich Puschkin, südlich Kolpino und längs der Tossna bis zu ihrer Mündung hinziehen — liegen nun seit Monaten mehrere deutsche Divisionen fest. Die Landser leben noch immer in denselben Bunkern, die sie im Herbst 1941 gestürmt hatten.

Das deutsche Oberkommando stoppte damals den erfolgversprechenden Angriff der 18. Armee und der Panzergruppe des Generals Reinhardt.

Die Panzerdivisionen wurden aus der Front gezogen und nach Moskau geworfen. Seitdem stehen ausnahmslos Infanterieverbände zwischen Oranienbaum und Wolchow. Nur wenige Panzer- und Sturmgeschützabteilungen tauchen als „Feuerwehren“ hier und da auf und verschwinden wieder.

Kolpino liegt im Südosten von Leningrad. Es ist eine wichtige Industriestadt, deren Fabriken Tag und Nacht arbeiten, auch wenn die Front nur eine Steinwurfweite vom Stadtrand entfernt ist. Die wichtigen Verkehrswege führen durch Kolpino, die Leningrad mit Moskau verbinden.

Die gut ausgebaute, schnurgerade laufende Straße und die Linie der sogenannten „Oktober-Eisenbahn“ sind die Stränge, an denen die beiden größten Städte der Sowjet-Union hängen. Der Güterverkehr wälzt sich wie ein ununterbrochener Strom von Nord nach Süd und von Süd nach

Nord auf Straße und Schienen. Die Menschen, die diesen Verkehr lenken, tragen auf der einen Seite der Front feldgraue und auf der anderen erdbraune Uniformen.

Doch von Leningrad aus gesehen befindet sich Kolpino genau in Richtung Moskau und damit auf der Ausfallstrecke, wenn einmal der Belagerungsring der größten Stadt geöffnet werden soll. Und jetzt ist es soweit!

Die sowjetische Armee hat sich südlich des Ladogasees den Weg nach Leningrad erkämpft, und nun soll der Millionenstadt noch weiter Luft geschafft werden.

„Der Belagerungsring von Leningrad ist zu sprengen!“

So lauten alle Befehle der sowjetischen Führungsstellen. Ihre Offiziere arbeiten fieberhaft an den Plänen, Funksprüche durchschwirren die winterliche Luft, Telefondrähte vibrieren unter Hunderten von Gesprächen, Landkarten werden mit roten und blauen Strichen versehen.

Der Ausbruch aller in Leningrad eingeschlossenen Kräfte der Roten Armee nimmt von Tag zu Tag mehr Form und Gestalt an. Die Richtung des Stoßes führt durch die schmale Landenge zwischen Tossna und Ishora, also von Kolpino über Krasnijbor nach Tossno. Dabei werden Eisenbahnlinie

und Straße die Gerüste dieser Offensive bilden.

Die Sowjets wissen, dass ihnen die Deutschen nichts entgegenzustellen haben. Ein großer Teil der Divisionen der 18. Armee ist ja in der Ladogaschlacht gebunden, und die übrigen haben breite Stellungsfronten zu verteidigen.

Der Plan der russischen Generalstäbe geht aber noch weiter. Der Gegner will nicht nur den Belagerungsring von Leningrad sprengen, sondern gleichzeitig auch die Wolchowfront zum Einsturz bringen. Während sich von Kolpino aus ein Panzerkeil nach Südosten bewegen soll, hat ein zweiter von Pogostje aus nach Westen zu stürmen und dabei die deutschen Armeekorps abzufangen und einzuschließen.

Noch dröhnen die Geschütze vor Mga und an den Ssinjawinohöhen, da rollen starke russische Infanterie- und Panzerkräfte über die gefrorene Newa nach Leningrad hinein. Doch diese Regimenter und Abteilungen, Brigaden und Divisionen beziehen keine Winterquartiere, sondern werden

sofort weiter nach Kolpino geschleust.

Hier treffen in der ersten Februarwoche täglich mehr neue Truppen ein. Panzerkompanien ziehen in den Wäldern unter, Schützenbataillone biwakieren in den zerschossenen Vororten, und Dutzende von schweren und mittleren Batterien richten sich in den neu ausgehobenen Stellungen rund um Kolpino ein. Als der Morgen des 9. Februar 1943 graut und die Landschaft ins Büchsenlicht taucht, da brüllen erst vereinzelt nur die Geschütze auf. Später verstärken sich ihre Abschüsse, und Rauch und Qualm treibt kilometerbreit über den Schnee.

Die sowjetische Artillerie beginnt sich einzuschießen zur Schlacht von Krasnijbor, der vergessenen Schlacht am Nordabschnitt der Ostfront.

Krasnijbor ist eine mittlere Stadt an der Eisenbahn und Straße, die von Leningrad nach Tossno führen. Der Ort zeigt trotz seiner wenigen Industriebetriebe einen rein ländlichen Charakter, wie alle russischen Siedlungen dieses sumpfigen Gebietes. Der Name leitet sich von dem undurchdringlichen

Wald zwischen den beiden Flüssen Ishora und Tossna her. Krasnijbor heißt nichts weiter als ,,Roter Nadelwald“.

Dieser Wald im Süden des Ortes zeigt heute noch wie vor Hunderten von Jahren die wilde, majestätische und erhabene Pracht der Urzeit. Deutsche Pioniere, Männer der „Organisation Todt“ und des Reichsarbeitsdienstes haben erst die verschlungenen und steinigen Wege durch den Wald befahrbar gemacht oder neue schnurgerade Schneisen angelegt.

Es sind Monate vergangen, seit im September 1941 die 122. Infanteriedivision den Ort gestiirmt hat. Heute liegen in Krasnijbor spanische Soldaten.

Es ist die „Blaue Division“, die Truppe der Freiwilligen aus dem sonnigen Süden, die hier die deutsche Front besetzt hält. Die Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften aus Madrid, Barcelona, Sevilla und den anderen Städten und Dörfern zwischen den Pyrenäen und der marokkanischen

Küste haben sich bei Ausbruch des Ostfeldzuges freiwillig gemeldet.

Die „Blaue Division“ zählt als gleichberechtigte Division im deutschen Ostheer und trägt die Bezeichnung: 250. Infanteriedivision.

Die Spanier befinden sich seit August 1942 in dem Abschnitt zwischen der Tossna

und den Höhen von Pulkowo.