Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

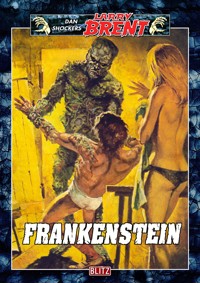

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

Vor der Tür stand Frankenstein Beim Liebesspiel auf dem einsamen Bauernhof von Jean Dumont, werden der Franzose, und seine Freundin Nicole von einem Geräusch gestört. Die Tür des Stalles wird bewegt. Fröstelnd zieht Nicole die Bettdecke über ihren nackten Körper, während Jean mißtrauisch dem Geräusch nachgeht, das eigentlich nicht sein kann. Schließlich hatte er selbst die Tür verschlossen. Er hätte es besser nicht tun sollen, denn er begegnet einem Monster, das aussieht als habe Frankenstein es persönlich erschaffen. Ein geheimnisvolles Wesen wird zum nächtlichen Schrecken eines Ortes, in dem die Welt bisher in Ordnung war. Das Grauen von Blackwood Castle Die junge Eileen Evans dreht sich schlaftrunken in ihrem Bett auf die Seite. Hat es Dave Wellington doch gewagt zu ihr zu kommen? Sie freut sich auf ihn, doch es ist weder Dave, noch ein Mensch, der die vorsorglich angelehnte Terrassentür aufstößt. Es ist das Grauen, ein zum Leben erwachter Alptraum, der sich über den Bettrand unter ihre Decke schiebt. Blitzartig ist Eileen wach. Was sieh sieht, schnürt ihr die Kehle zu. Das Blut gefriert ihr in den Adern. Doch sie wird niemandem mehr berichten können, was sie gesehen hat ... Larry Brent untersucht das Verschwinden der jungen Frau, und seine Spur führt nach Blackwood Castle, zu Dave Wellington, der Raupen züchtet, und dessen Mutter von Blutegeln getötet worden sein soll. Hat er etwas damit zu tun?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 9

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-809-9

Dan Shockers Larry Brent Band 9

FRANKENSTEIN

Mystery-Thriller

Vor der Tür stand Frankenstein

von

Dan Shocker

Prolog

»Hast du das gehört?«, fragte sie leise. »Da war doch etwas ...«

Jean lauschte. »Du hast dich geirrt. Da ist nichts.« Seine Hände glitten langsam über ihre Schultern. Mit einer nervösen Bewegung strich sie die langen blonden Haare zurück. Die dünne Bettdecke rutschte zur Seite und ließ einen Blick auf Nicoles nackten Körper frei.

»Die Tür drüben beim Stall – ich habe sie deutlich gehört«, flüsterte sie.

»Du hast dich getäuscht«, sagte Jean noch einmal. »Du träumst und ...« Plötzlich quietschten rostige Angeln im Stall.

Mit einem Sprung war Jean aus dem Bett und schlüpfte in seine Hose. »Ich sehe nach.«

»Sei vorsichtig!«

Der junge Franzose zog den Riegel zurück. Im Haus war es still. Außer Nicole lebte niemand auf diesem kleinen, abgelegenen Bauernhof, den er nach dem Unfall seiner Eltern vor zwei Jahren übernommen hatte.

Die Nacht war mild. Eine Nacht für die Liebe. Er war weit davon entfernt, an etwas Schreckliches zu denken.

Vielleicht war ein Fuchs oder ein Dachs in die Ställe geraten.

Mechanisch griff Jean nach einer Eisenstange, die an der Hauswand lehnte. Schwarz breitete sich die weit auseinandergezogene Stallfront vor ihm aus. Er ging direkt auf sie zu. Schnell erkannte er, dass keine Tür offen stand. Das verwunderte ihn. Demnach konnte unmöglich ein Tier in die Ställe eingedrungen sein.

Dumpfes Poltern aus dem Schweinestall ließ ihn zusammenfahren. Die Tiere grunzten und rannten wie irr durcheinander. Eines quiekte schrill, als würde es bei lebendigem Leib gevierteilt.

Jean Dumont riss die Tür auf. Seine Blicke durchbohrten die Finsternis. Er sah die angstvoll zusammengepferchten Tiere in einer Ecke des geräumigen Gatters stehen. Jean blickte sich um und ging vorsichtig in den Stall hinein. Große dunkle Flecken waren auf dem grauen Betonboden, der sauber gekehrt war und auch auf dem neuen hellen Brett, das erst kürzlich auf das Gatter genagelt worden war.

Vierzehn Schweine zählte er im Pferch. Fünfzehn hätten es sein müssen! Die Unruhe in ihm wuchs. Langsam ging er in das Dunkel und sah davon ab, eine der Stalllaternen einzuschalten. Beinahe körperlich fühlte er, dass irgendetwas nicht in diesen Stall gehörte. Die Unruhe und das Verhalten der Tiere war auch ein Beweis, dass etwas nicht stimmte.

Er umklammerte die schwere Eisenstange.

Was erwartete er eigentlich? Er musste an den Wolf denken, der in den Nachbardörfern genug Schaden anrichtete, den jedoch bis zur Stunde kein Mensch zu Gesicht bekommen hatte.

Jean hörte ein leises, schabendes Geräusch, wirbelte herum und riss die Eisenstange hoch. Aber da war nichts. Beim Weitergehen stieß er mit dem Fuß gegen einen großen, blutigen Knochen, an dem noch Fetzen rohen frischen Fleisches klebten. Er bückte sich und hob ihn auf. Der Knochen vom Spitzbein eines Schweines! Die Reste eines schaurigen Mahles! Knochen und Fleischstücke lagen über dem Boden zerstreut, rund um den aufgerissenen Schädel, den zersplitterten Brustkorb und den abgerissenen Beinen.

Mit einem Mal bekam er Platzangst, wollte nur noch raus. Erschrocken wich er zurück, als er einen Schatten neben sich aufsteigen sah. Ein scharfer, säureartiger Gestank stieg in seine Nase. Instinktiv riss er die Eisenstange hoch. Doch das vordere Ende wurde gepackt und mit Gewalt daran gezogen.

Obwohl er das Gleichgewicht verlor versuchte er, dem Schatten noch auszuweichen. Doch die Gestalt, die ihn gut um zwei Köpfe überragte, war schneller. Jean Dumont wurde gepackt. Wie Stahlklammern umschlossen die Hände des unheimlichen Fremden, der sich im dunklen Stall verborgen gehalten hatte, seine Armgelenke.

Jean keuchte, aber er konnte sich nicht befreien. Der scharfe Geruch betäubte seine Sinne. Seine Augen weiteten sich, als er seinem geheimnisvollen Gegner ins Auge blickte.

Brutal wurde er zurückgeschleudert, ein Schrei blieb ihm in der Kehle stecken. Vor seinen Augen begann sich alles zu drehen, und er hatte keine Kraft, den Fall abzufangen.

Angst, Schmerzen und das Grauen packten ihn, als sich das unheimliche Wesen über ihn beugte, vom Boden hochriss und abermals von sich stieß. Jean landete drei Meter entfernt auf den Boden. Seine Sinne versagten ihm den Dienst.

Nicole Mercier hockte im Bett und hörte die Geräusche im Stall, doch sie wagte nicht, das Haus zu verlassen. Eine Viertelstunde war vergangen, seit Jean das Haus verlassen hatte. Sie waren schon an vielen Abenden hier gewesen, aber sie hatte sich noch nie so unwohl gefühlt wie in dieser Nacht.

Da hörte sie Schritte draußen vor dem Haus.

»Jean?«, wisperte sie. Doch die Schritte entfernten sich. Es waren feste, dumpfe. Jean lief eher rasch, leichter, federnder.

Ihr Herz schlug schneller, und das Blut in ihren Schläfen hämmerte. Sie verließ das Bett und warf den leichten Morgenmantel über ihre makellosen Schultern. Ihr dichtes langes Haar schimmerte wie Gold. Die Stille bedrückte sie.

»Jean?« Sie erschrak vor ihrer eigenen Stimme, die viel lauter klang, als sie beabsichtigte.

Minuten vergingen.

Warum kam Jean nicht zurück?

Als sich auch nach einer weiteren Viertelstunde nichts rührte, bekam sie es mit der Angst zu tun.

Sie eilte zur Haustür, schaltete aber kein Licht an. Wie gerne hätte sie telefonisch einen Knecht aus dem Dorf herbeigerufen, damit der nach dem Rechten sah. Doch es gab kein Telefon im Haus. Jean Dumont hatte sich bisher mit Erfolg gegen diese Neuerung gewehrt. Er war kein großer Menschenfreund, seine Liebe beschränkte sich auf seine Arbeit, auf die Natur – und auf Nicole, die er bald heiraten wollte.

Er beabsichtigte, den alten Bauernhof – der zu den ältesten in dieser Gegend zählte – zu einer Touristenattraktion zu machen. Je mehr Altertümlichkeit er aufwies, desto besser. Die einzigen Neuerungen, die er hatte durchgehen lassen, waren die Wasserleitung und die Stromversorgung.

Von dem Holzstoß neben dem Haus ergriff sie einen Klotz und fühlte sich damit etwas sicherer. Langsam näherte sich Nicole den Stallungen und ging durch die Tür, hinter der die Schweine untergebracht waren. Von dort waren die meisten Geräusche gekommen.

Ohne zu überlegen schaltete sie die Stalllampen ein. Gelbliches Licht vertrieb schlagartig die Finsternis, und sie sah die immer noch aufgeregten Tiere hinter dem Gatter. Leise schrie sie auf, als sie die Reste des zerrissenen Schweines auf dem Boden entdeckte. Fassungslos folgte sie der ausgeprägten Blutspur und entdeckte Kratzer und Scharten auf dem Boden, das zersplitterte Gatter, sowie ein Büschel schwarzer, blutiger Haare.

Angst schnürte ihr die Kehle zu.

Haare von – Jean?

Die junge Frau schrie, dass es schaurig durch die Stallungen hallte. Dann rannte sie los, als ob der Satan sie verfolge.

Sie wagte nicht, in das Wohnhaus zurückzukehren. Der Gedanke daran, hier allein zu sein, versetzte sie in Panik. Jean – was war aus Jean geworden? Warum hatte er sich nicht mehr gemeldet?

Sie schob den großen hölzernen Bolzen zur Seite, der das Tor in der Umzäunung verschlossen hielt, rannte hinaus in die Nacht, noch immer krampfhaft das Holzteil umklammernd – Richtung Dorfstraße. Die nächste Ortschaft, in der dreihundertfünfzig Einwohner lebten, lag gut sechs Kilometer entfernt.

Nicole warf keinen Blick zurück. Keine zehn Pferde hätten sie mehr dazu gebracht, noch einmal in das alte Bauernhaus zurückzukehren.

Hinter der mächtigen Eiche, unmittelbar vor dem Eingangstor zum Grundstück, bewegte sich ein Schatten. Die Umrisse eines Kopfes wurden sichtbar. Es war Jean Dumont! Er starrte Nicole nach, und kein Laut, kein Ruf kam über seine Lippen.

Ihre Gestalt wurde kleiner und verschwand wie eine Spukerscheinung zwischen den dichtstehenden Stämmen des umliegenden Waldes, der sich bis auf den Hügel hinaufzog.

Jean schien die Frau, die soeben seinen Hof verlassen hatte, nicht zu kennen. Sie war eine Fremde für ihn. Eine, die er niemals berührt, niemals geküsst hatte, eine, die nicht das Bett mit ihm geteilt hatte.

Mit einer fahrigen Bewegung wischte er den Schweiß und das Blut von seinem entstellten Gesicht. Seine Haut strömte einen widerlichen, abscheulichen Geruch aus.

Es war ätzender Schwefel.

1. Kapitel

Nicole erreichte ungeschoren die Ortschaft. Die Gendarmerie war ihr Ziel. Der Polizist, zugleich Oberhaupt der winzigen Gemeinde, nahm ihre Meldung entgegen und benachrichtigte umgehend die Kollegen in der nächsten Ortschaft.

Kommissar Lucell fuhr im Morgengrauen mit seinem Stab los, um auf dem einsamen Bauernhof nach dem Rechten zu sehen. Nicole Mercier, die man inzwischen aus der Nachbarschaft notdürftig mit Kleidern versorgt hatte, saß an seiner Seite und gab kurz und knapp einen Bericht der Situation.

»Das ist nicht viel«, meinte der Kommissar schließlich. Er hatte sie nicht ein einziges Mal unterbrochen und er hielt es – zu diesem Zeitpunkt jedenfalls – nicht für nötig, weitere Fragen zu stellen. Es war zu offensichtlich, dass die junge Frau nicht mehr wusste.

Das breite, klobige Holztor des Bauernhofes stand noch offen – wie Nicole Mercier es verlassen hatte.

Kommissar Lucell wurde von drei Beamten begleitet. Der vierte, der in einem zweiten Dienstwagen mitgefahren war, blieb im Auto zurück.

Sie gingen zuerst in den Stall und fanden alles so, wie es geschildert wurde.

Als sie die Teile des zerrissenen Schweines sahen, wurden die Polizisten blass. Wie bei einem Mordfall wurden Spuren gesichert. Der Kommissar sprach während dieser Vorgänge kaum ein Wort, doch seine Redefaulheit war bekannt. Er schien sich für die Dinge nicht zu interessieren, blieb nur hier und da einmal stehen, betrachtete sinnend seine Zigarre, die meistens nicht brannte, und ging weiter. Er verlangte jedoch, dass Nicole Mercier an seiner Seite blieb, falls er doch noch Fragen an sie hätte.

Danach durchsuchte er das Wohnhaus vom Keller bis unter den Dachboden. Außer dem blutigen Haarbüschel im Stall fand man nicht die geringste Spur von Jean Dumont, als hätte ihn der Erdboden verschluckt.

»Eigenartig«, bemerkte der Kommissar. Sein breites, sympathisches Gesicht war nachdenklich. »Auf den ersten Blick scheint ein Raubtier in die Ställe eingedrungen zu sein, aber auf den zweiten merkt man spätestens, dass eine solche Vermutung geradezu absurd ist. Ein Tier könnte das Schwein niemals so zugerichtet haben!« Beiläufig erwähnte er, dass in der letzten Zeit oft Meldungen eingegangen seien, wonach die Bauern in dieser Umgebung über den Verlust von Vieh klagten. Sie hätten schon Fallen aufgestellt in der Hoffnung, den Fuchs, den Dachs oder gar den Wolf zu fangen. »Ich habe niemals etwas Ähnliches zuvor erlebt und gesehen«, gestand der Kommissar.

Wenig später ließ er Nicole in dem Dienstwagen bei dem Beamten zurück und sah sich mit einem anderen die nähere Umgebung an. Sie gingen um den Zaun herum, suchten die Wiese nach Fußspuren ab und näherten sich – bis auf wenige Meter – dem ausgedehnten Waldgebiet.

Lucell wollte mit seinem Begleiter schon wieder zurückgehen, als er stutzte, sich bückte und ein hochgeschossenes Farnkraut über den schlammigen Boden zur Seite drückte, der vom letzten Regen in dieser Erdmulde besonders feucht geblieben war.

»Ein Fußabdruck. Hier ist vor kurzem noch jemand gegangen.«

Sein Begleiter ging in die Hocke. »Ob es von Bedeutung ist?«, fragte er, doch es schien, als würde er seine vorschnelle Bemerkung bereuen.

»Der Bursche, der hier gelaufen ist, hat verdammt große Latschen.«

»Es ist der größte menschliche Fußabdruck, den ich jemals gesehen habe, Philipe. Da passt mein Fuß fast zweimal hinein. Davon will ich einen Gipsabdruck sehen«, murmelte der Kommissar.

Er kehrte zum Hof zurück und schärfte seinen Leuten ein, besonders nach Fußabdrücken Ausschau zu halten. Das Glück war mit ihnen. Hinter dem Stall befand sich ein schmaler Durchgang. Dort stieß ein Beamter auf das Fragment eines Abdruckes. Die Ferse war noch vorhanden. Sie passte in Größe und Form genau zu dem, den sie am Waldrand gefunden hatten. Der Boden hinter dem Stall, unmittelbar an der vorbeiführenden Umzäunung, war aufgewühlt. Dort musste längere Zeit jemand gestanden und gewartet haben.

»Ich denke, wir sprechen nicht über unsere Entdeckung«, meinte Kommissar Lucell leise, während er zum wiederholten Mal seine Zigarre anzündete und nach drei- bis viermaligem Ziehen doch wieder vergaß, weiterzurauchen. »Wir warten erst mal das Laborergebnis ab.«

Später stellte er nur noch eine Frage an Nicole Mercier: »Wie groß war Jean Dumont?«

»Etwa einsachtzig.«

Die Abdrücke hätte von einem Menschen stammen müssen, der mindestens drei Meter sechzig gewesen wäre. Bemerkenswert war noch, dass es die eines nackten Fußes waren. Deutlich zeichneten sich die unförmigen dicken Zehen ab.

Der Kommissar kam nicht so schnell von diesem Ort weg, wie er gehofft und erwartet hatte. Immer wieder machte er die Runde in den Stall, als müsse dort irgendetwas sein, wonach er bisher vergebens Ausschau gehalten hatte. Als sein Begleiter neben ihm stand, schüttelte Lucell ungläubig den Kopf. »Wenn ich nicht wüsste, dass wir im 20. Jahrhundert leben, dann könnte ich fast glauben, hier würde ein Film gedreht und wir beide wären auf den Spuren eines vorsintflutlichen menschenähnlichen Ungeheuers. Ich habe das Gefühl, dass sich die Bauern in der Umgebung gründlich geirrt haben mit ihrem Fuchs, Dachs oder Wolf!«

Kommissar Lucell sprach noch kurz mit den beiden Knechten und unterrichtete sie über Jean Dumonts ungewisses Schicksal. Sie erklärten sich bereit, auf dem Hof zu bleiben, um das Vieh zu versorgen.

Als er auf der Rückfahrt neben der blassen und niedergeschlagenen Nicole Mercier saß, sagte er nachdenklich: »Es gibt bis jetzt keinen Hinweis, dass Jean Dumont tot ist, Mademoiselle. Wir sind zwar auf Spuren gestoßen, die darauf schließen lassen, dass er zumindest verletzt wurde, als er auf ...« Er wollte hinzufügen »Raubtier stieß«, aber er brachte es nicht fertig.

Die Lippen der jungen Frau zitterten. »Ich habe das zerrissene Schwein gesehen, Kommissar!«

»Wenn Jean Dumont so zugerichtet worden wäre, hätten wir garantiert etwas gefunden. Ich hege einen anderen Verdacht!«

»Welchen?«

»Jean Dumont stieß auf dieses merkwürdige Tier und folgte ihm. Es gibt eindeutig Spuren, dass es so gewesen ist. Die Spuren verlieren sich drüben am Waldrand.« Er verschwieg, dass fünfzig Prozent seiner Ausführungen nur aus Vermutungen bestanden. »Vielleicht verbirgt sich Dumont, vielleicht ist er auf etwas gestoßen, was ihm so – absurd und ungewöhnlich vorkam, dass er erst Gewissheit haben wollte.«

Nicole sah ihn aus großen Augen an. »Sie glauben – Jean kommt zurück?«

Der Kommissar zuckte die Achseln und zündete sich seine Zigarre an diesem Morgen schon zum neunten Mal an. »Das kann natürlich niemand mit Bestimmtheit sagen. Aber die Hoffnung besteht durchaus. Ich rechne fest damit, dass sich Jean Dumont in den nächsten Stunden auf irgendeine Weise melden wird. Vielleicht ist die Nachricht, die er uns zu überbringen hat, so ungeheuerlich, dass wir alle umdenken müssen!« Das letzte Wort war so leise gesprochen, dass es kaum hörbar war.

Der Wagen fuhr über eine schmale, hölzerne Brücke. Die armdicken Bohlen klapperten.

Kommissar Lucell ließ den Blick weit über das flache, hügelige Land schweifen. Im Hintergrund zeichnete sich die Nordseite des Waldgebietes ab, an dessen Rand er die ungewöhnlich großen Fußabdrücke gefunden hatte. Von hier aus war deutlich die kahle, rußgeschwärzte Schneise zu sehen, etwa dreihundert Meter breit und einen Kilometer lang. Die Bäume in dieser Schneise sahen aus wie Stalagmiten, die aus dem dunklen Untergrund emporwuchsen. Sie trugen kein Blatt und keinen Zweig mehr. Ihre Stämme waren teilweise verkohlt und bizarr verformt.

Die Bauern in der Umgebung hatten sich an den Anblick des geschändeten Waldes gewöhnt. Doch merkwürdigerweise mieden sie die Nähe dieser Stelle. Hier war offiziellen Verlautbarungen zufolge vor anderthalb Monaten ein französisches Militärflugzeug abgestürzt. Das Gebiet war sofort von Armee-Einheiten hermetisch abgesperrt worden. An die Öffentlichkeit drang kaum eine brauchbare Nachricht. Ein Reporter, der sich während der Bergung heimlich an die unmittelbare Absturzstelle schleichen wollte, war in die Hände des Geheimdienstes geraten, und seine Kamera und der Film wurden beschlagnahmt.

Während der letzten Wochen musste Kommissar Lucell diesen Weg häufig fahren und hatte seine Vermutungen, aber keine Beweise für seine Thesen. Jetzt nahm er sich vor, diese Beweise zu erbringen.

Nachdenklich wandte er sich ab und ließ Nicole nach Hause bringen. Sie wohnte in einer kleinen, aber gemütlich eingerichteten Mansardenstube des Dorfwirtshauses, wo sie als Kellnerin angestellt war.

»Haben Sie Telefon?«, fragte er, bevor er sich von Nicole verabschiedete.

»Nicht auf dem Zimmer. Aber unten im Lokal.«

»Das macht nichts. Ich möchte Sie um eines bitten. Sollte sich Jean Dumont bei Ihnen melden, dann lassen Sie es mich bitte umgehend wissen. Wenn ich nicht am Apparat sein sollte, dann teilen Sie es meinem Assistenten mit. Ich muss auf jeden Fall Bescheid wissen – ehe es zu spät ist! Wenn er noch am Leben ist – und bis jetzt konnten wir das Gegenteil nicht nachweisen – dann werden wir ihm nur helfen können, wenn er nichts auf eigene Faust unternimmt.«

»Ich verstehe Sie nicht, Kommissar. Sie sprechen in Rätseln. Ich fürchte, Sie wissen mehr, als Sie mir eingestehen wollen.«

»Sie irren. Ich weiß nicht mehr als Sie. Ich möchte nur sichergehen, dass sich Jean Dumont nicht auf ein Abenteuer einlässt, das er schließlich nicht mehr überblicken kann. Denken Sie also daran! Hier ist meine Telefonnummer!« Er schob ihr eine Visitenkarte zu, nickte grüßend und stieg die Treppe hinab.

In seiner Dienststelle sorgte er dafür, dass die Reste des zerrissenen Schweines zur Untersuchung in das Labor von Dr. Fermand geschafft wurden.

Als Kommissar Lucell allein in seinem Büro saß, blätterte er den Aktenstoß vor sich durch, brachte mit rotem Stift Vermerke an und erhob sich. Der Fall Dumont lenkte ihn ständig ab, er konnte sich nicht konzentrieren. Es war kein Verbrechen im eigentlichen Sinn. Hier war kein Mord geschehen, den es aufzuklären galt. Erst wenn das Waldstück von den Polizisten bis auf den letzten Winkel durchkämmt worden war, wusste man – vielleicht – mehr.

Kommissar Lucell rief einen seiner engsten Vertrauten zu sich. »Ich hätte einen Auftrag für Sie, aber Sie müssen ihn nicht annehmen, Philipe. Es ist freiwillig.«

»Ich weiß, was Sie beschäftigt« Die beiden Männer arbeiteten schon so lange zusammen, dass einer den anderen verstand, ohne dass erst viele Worte zu verlieren waren. »Die Sache mit Dumont lässt Ihnen keine Ruhe.«

Vor dem Kommissar lag der detaillierte Fußabdruck eines Mannes.

»Diese Sache beschäftigt mich, Philipe. Hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Zum ersten Mal sind wir auf eine Spur gestoßen. Der eines Menschen – eines ungewöhnlichen Menschen.«

»Ein Mensch, der Tiere reißt – wie ein Wolf?«

Beide Männer sahen sich an.

»Warum bringen Sie ausgerechnet den Vergleich mit einem Wolf?«, fragte Kommissar Lucell interessiert.

»Sie kennen die Legende, die in den beiden Nachbardörfern kursiert, ebenso wie ich. Vor Jahrzehnten hat es hier Wölfe gegeben. Die Legende, die sich eines Tages entwickelte, sprach davon, dass der Anführer des Rudels – ein Mensch sein sollte, ein Wolfsmensch, ein Werwolf. Einige Bewohner gaben genaue Beschreibungen. Aber die, die ihn gesehen hatten oder es glaubten, verschwanden kurze Zeit darauf und tauchten nie wieder auf. In der Tat weist die Chronik der beiden Dörfer darauf hin, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrere Männer und Frauen verschwanden. Sie werden namentlich aufgeführt. Man brachte diese Vorkommnisse mit dem Werwolf in Verbindung. Nur in einem Fall wurde bekannt, dass man ein junges Mädchen im Wald wiedergefunden hatte – zur Unkenntlichkeit zerfleischt, als wäre ein Raubtier über sie hergefallen. Die Bauern der Umgebung fürchten seitdem diesen Bereich.«

Kommissar Lucell nickte. »Ich kenne diese haarsträubenden Geschichten und den Hintergrund der Verbrechen, die dem legendären Werwolf zur Last gelegt werden. Sie sind für das Studium eines angehenden Kriminalisten höchst interessant. Aber ich dachte eigentlich weniger an die Vergangenheit. Die Gegenwart ist doch auch interessant – und merkwürdig genug, finden Sie nicht, Philipe? Zum Beispiel das Militärflugzeug, das vor gut sechs Wochen in dem von den Bauern verpönten Wald abstürzte. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen, und die Vorsichtsmaßnahmen bei der Bergung waren mehr als ungewöhnlich. In einem Gespräch mit Dr. Fermand entwickelte ich die These, dass eventuell geheime Kampfstoffe – chemischer und biologischer Art – an Bord der Maschine gewesen seien. Es war nur ein Verdacht. Er konnte bisher nicht erhärtet werden, weil es keine Untersuchungsmöglichkeiten gab. Die Fleischreste des Schweines sind die ersten Spuren, die wir gesichert haben. Doch was ist Jean Dumont zugestoßen, Philipe? Um das zu erfahren, brauche ich Ihre Hilfe. Wir müssen in den nächsten Tagen von verschiedenen Seiten aus tätig werden. Meine Absicht ist es, Sie auf dem Hof des Verschwundenen einzuquartieren. Davon wissen nur Sie und ich etwas. Die beiden Knechte verlassen das Gebäude am Abend. Die Tiere sind unbeaufsichtigt. Das müsste auch der Bursche wissen, dessen Fußabdruck wir hier haben!«

»Sie rechnen damit ...?« Philipe brauchte nicht zu Ende sprechen.

Sein Vorgesetzter nickte. »Wir müssen mit allem rechnen. Gehen wir von der Überlegung aus, dass es sich bei dem unheimlichen Wesen um einen Menschen handelt. Oder haben Sie schon einmal ein Tier gesehen, das einen riesigen menschlichen Fußabdruck hinterlässt? Na also! Hängt es mit dem Absturz zusammen, dann ist anzunehmen, dass es sich – vielleicht – um den Piloten handelt oder um eine andere Person, die in der Maschine saß. Es gibt heute einige erstaunliche chemische und biologische Mittel, den Geist und den Körper eines Menschen zu verändern. Vielleicht kam jemand mit den geheimen Stoffen in Berührung.«

»Eine utopische Theorie«, bemerkte Philipe. Doch sein Einspruch klang nicht überzeugend. Sein Blick klebte förmlich an dem überdimensionalen Gipsabdruck und er stellte sich vor, dass das menschliche Wesen, das diesen Abdruck hinterlassen hatte, über ungewöhnliche Ausmaße verfügte. Er fror, als er daran dachte.

»Ich übernehme die Wache in Dumonts Haus, Kommissar.«

»Gut – und ich sehe mich an der Absturzstelle um. Bin gespannt, ob man von höchster Stelle aus mein Vorgehen torpedieren wird. Das erbrächte zumindest einen weiteren Beweis in die Kette der Hypothesen. Gespannt bin ich auch auf das Ergebnis von Dr. Fermands Untersuchungen.«

Heute Abend wollte er es genau wissen. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Larry Brent konnte es wagen, die Höhle des Löwen aufzusuchen. Es würde sich zeigen, ob der Zeitpunkt gekommen war, dem Unheimlichen, der seit Wochen Hongkong unsicher machte, das Handwerk zu legen.

Gemeinsam mit Iwan Kunaritschew weilte X-RAY-3 seit drei Wochen hier. Dabei war es nach langer Zeit auch wieder zu einer Begegnung mit Su-Hang gekommen.

Leider hatte Larry die Zeit nicht aufbringen können, sich intensiv um die hübsche, attraktive Chinesin zu kümmern. Seit seiner Ankunft war es Schlag auf Schlag gegangen. Hongkong war ein heißes Pflaster, das wusste er aus Erfahrung, aber dass er so stark eingespannt werden würde, hatte er nicht erwartet.

Mit Einbruch der Dunkelheit ging er zum Hafen. Ein betagter Fischer erwartete ihn mit einer aus Treibholz gebauten Dschunke. Der Alte war sehr wortkarg. Larry kam es so vor, als bedrücke ihn etwas. Doch bei einem Chinesen wusste man nie so genau, woran man war, da sie ihre Emotionen selten zur Schau trugen.

Sie begegneten einer großen Dschunke, an deren Bug und Heck Bündel von Räucherstäbchen befestigt und angezündet waren. Sämtliche Lampen auf dem Schiff waren erloschen.

»Sie grüßen damit die Göttin des Himmels«, sagte der Alte. »Alle Fischer, die hinausfahren, bitten die liebliche Tin Hau um eine glückliche und fruchtbare Heimkehr.«

Larry hatte während seiner Aufenthalte in Hongkong schon viele der seltsamen Sitten und Gebräuche der Bewohner kennengelernt.

Tin Haus Tempel stand oben auf einem Berg, der sich steil hinter der Bucht erhob. Ein winziges Gebäude, das von Tausenden gestürmt wurde, wenn man den Geburtstag der Göttin feierte. Die Wasserbewohner, die kaum oder niemals ihren Fuß auf festes Land setzten, verehrten Tin Hau als eine der ihren.

In der Nähe des winzigen Tempels gab es seit geraumer Zeit einen zweiten moderneren, der halb in den Felsen gebaut war. Nach schwierigen Nachforschungen waren Larry Brent und Iwan Kunaritschew auf diese Gebetsstätte aufmerksam geworden und fanden heraus, dass dort eine Sekte zusammentraf, deren Ziel es war, gut organisierte Verbrechen durchzuführen. Larry vermutete, dass die Bande von einem Kopf geführt wurde, der sich von seinen Anhängern wie ein Gott verehren ließ. Die Absicht der beiden PSA-Agenten war es, diesen Mann im Hintergrund unter allen Umständen lebend in die Hände zu bekommen, denn nur er allein konnte mit Sicherheit das Versteck bekanntgeben, wo die bisherige Beute untergebracht war.

Larry steckte dem alten Fischer ein Bündel Hongkongdollar zu, bevor er an das felsige Ufer sprang. In der Dunkelheit türmte sich der steile graue Berg auf.

X-RAY-3 begann mit dem Aufstieg. Der Pfad war steil und schmal. In der Tiefe, weit unter ihm, wetzte ein Vogel seinen Schnabel an einem scharfen Felsen. Es war das einzige Geräusch weit und breit.

Die Aufmerksamkeit des PSA-Agenten war gespannt. Erst in wenigen Minuten würde er wissen, ob ihr Plan in allen Einzelheiten gelungen war. Iwan hatte die schwere Aufgabe übernommen, sich der religiös getarnten Bande anzuschließen. Seit drei Wochen hatte Larry kein Wort mehr mit dem Freund gewechselt. Lediglich durch geheime Zeichen hatte er erfahren, dass der Russe noch lebte und alles wie abgesprochen vorbereitete.

Kleine Steine unter seinen Füßen kamen ins Rollen und schlugen gegen die Felswände.

Larry näherte sich auf direktem Weg dem flachen Tempel, verharrte minutenlang hinter einem Felsblock und starrte hinüber. Er erwartete einen Wachposten vor dem finsteren Eingang. Aber es blieb leer und ruhig. Zu ruhig, dachte er, fühlte sich beobachtet und belauscht, konnte aber keinen Beweis für seine Annahme finden. Geduckt huschte er zu der Tempelwand hinüber. Die Tür ließ sich mit einem leichten Druck öffnen. In der Bevölkerung war das Interesse an der religiösen Sekte erwacht, ohne dass man wusste, welchem riskanten Gewerbe das Oberhaupt und die engsten Vertrauten nachgingen.

X-RAY-3 kam in eine schmale Kammer, die in einem großen ovalen Saal mündete. An den kahlen Wänden brannten einige Fackeln und warfen spärliches Licht über die Szene, die sich seinen Augen bot. Auf einem quadratischen, roh aus dem Felsen herausgehauenem Altar, stand eine hölzerne Statue, die einen Mann mit übergroßen Ohren darstellte.

Larry sah sich aufmerksam um. Hier wollte er Iwan treffen. Instinktiv nahm Larry die Smith & Wesson Laserwaffe zur Hand und entsicherte sie.

Er ging durch den Saal, in dem dicht hintereinander lange Sitzbänke angeordnet standen als sein rechter Fuß gegen etwas Weiches stieß, das nachgab. Larry Brent zuckte zusammen, sah sofort nach unten und erfasste die leblose Gestalt zwischen den braunen, schäbigen Bänken.

Es war ein Mann. Sein Kopf fiel schlaff auf die Seite, als Larry ihn auf den Rücken drehte. Dem Chinesen war das Genick gebrochen worden. Sein Gesicht war blutig, mit zahlreichen blauen Flecken übersät und die Lippe aufgerissen. Er sah aus, als wäre er kurz vor seinem Tod in einen schweren Kampf mit einem überlegenen Gegner geraten.

Dann sah Larry etwas Entsetzliches.

Die linke Hand des Toten fehlte! Man hatte den Ein druck, als sei der Mann damit in einen Reißwolf geraten. Krachend schlug plötzlich eine Tür zu, hastige Schritte erklangen in der Dunkelheit. Vorn, direkt neben dem Altar, tauchte eine Gestalt auf – kräftig, breitschultrig. Im Schein der Fackeln erkannte X-RAY-3 seinen Freund, Iwan Kunaritschew, völlig abgehetzt, das Hemd auf dem Leib in Fetzen, die borstigen Haare durcheinander.

Iwan auf der Flucht?!

Vor wem?

Als Larry den Verfolger sah, gefror das Blut in seinen Adern.

Dr. Fermand hielt sich seit fünf Stunden in seinem Labor auf. Der Raum enthielt drei große, flache Tische. In einem schwebend aufgehängten Glasballon sprudelte eine hellgrüne Flüssigkeit. Zahllose Reagenzgläser standen in chromblitzenden Gestellen. Hinter einer beheizten Glasfront reihten sich wie die Glieder einer Kette, flache Schalen, in denen Bakterienkulturen angesetzt waren.

Das Hauptinteresse des Mediziners galt den Fleischresten, die Kommissar Lucell ihm zugeschickt hatte.

Unter einem eckigen Glasbehälter lagen die Stücke eines Knochens und ein zerrissener Brocken Fleisch.

»Jetzt müsste es sich zeigen«, murmelte er im Selbstgespräch vor sich hin und vergaß völlig, dass das Band seine Bemerkungen aufzeichnete. »Mit bloßem Auge müsste es zu sehen sein.«

Und es war zu sehen! Das Fleisch wirkte unter dem gefilterten Licht wie eine graublaue Gummimasse, und darauf zeichnete sich deutlich eine kristalline Substanz ab.

Dr. Fermand nahm ein Metallröhrchen und kratzte vorsichtig von der fremdartigen, leblosen Substanz etwas ab und ließ es in eine flache Schale fallen. Außerhalb des Filters konnte er die Kristalle nicht wahrnehmen. Er verschloss die Schale, nachdem er einige Tropfen aus einem Reagenzglas hinzugefügt hatte, und stellte sie hinter die beheizte Glaswand.

Dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder den Fleischresten unter dem Behälter zu. Er schaltete das Licht aus, zog den Filter zurück und sprach in das Mikrofon seines Aufnahmegerätes – mit sachlicher und klarer Stimme. »Bei Versuch 18 wurde das Kristall unter der Einwirkung ultravioletten Lichtes sichtbar. Ich glaube, dass sich die Substanz während der letzten Stunden auf dem zur Untersuchung befindlichen Fleischrest fast verdoppelt hat. Das haben Gewebemessungen ergeben, ich kann es allerdings nicht mit Gewissheit behaupten, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit bestand, die fremde Substanz mit dem bloßen Auge zu beobachten. Ich habe einen neunzehnten Versuch eingeleitet. Teile des Kristalls wurden in eine Nährlösung gegeben.«

Er machte eine Pause. Man merkte ihm an, dass es ihm schwerfiel, die Situation zu beschreiben. Er stand vor dem größten Rätsel, das ihm jemals aufgegeben wurde. Für ihn stand fest, dass das getötete Schwein diese Kristalle nicht im Körper gehabt haben konnte. Von irgendwo waren sie übertragen worden. Die Substanz, die er auf dem Fleisch entdeckt hatte, war bis zur Stunde unbekannt. War sie natürlicher oder künstlicher Herkunft?

Das würde er bald wissen.

Immer wieder musste er auch an die kurze Notiz denken, die ihm Kommissar Lucell mitgeschickt hatte.

Hältst du es für möglich, dass kein Tier, sondern ein Mensch in der Lage ist, ein ausgewachsenes Schwein zu zerreißen, Alain? Und darunter stand nachträglich hinzugefügt: Mich würde deine persönliche Ansicht sehr interessieren. Maurice

Dr. Fermand musste sich eingestehen, dass er mit dem Wissen, über das er in seinem Fach verfügte, hier vor Neuland stand, dass es nichts Vergleichbares gab. Er kannte die Vermutungen des Kommissars, die beiden Männer waren Freunde, und vertrauten sich manches an.

Dr. Fermand sah angeschlagen aus. Sein glattes jungenhaftes Gesicht wirkte grau und müde.

Er hoffte, dass sich seine Überlegungen nicht erfüllten, doch als er eine halbe Stunde später noch einmal einen Blick unter den Glasbehälter warf, wusste er, dass sich seine Vermutungen leider bestätigten. Die kristalline Substanz nahm nun eine größere Fläche ein.

Die pilzartige Kultur hatte sich vermehrt!

»Sie leben, sie vermehren sich wie Zellen!« Dr. Fermand verließ das Labor.

Seine Frau saß im Wohnzimmer neben der Leselampe und hielt ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien. Françoise Fermand blickte auf, als ihr Gatte eintrat. Sie war eine ungewöhnlich schöne Frau.

»Endlich«, sagte sie leise und legte das Buch zur Seite. »Ich dachte schon, du wolltest den ganzen Abend im Labor verbringen.«

Sie erhob sich und schlang die Arme um seinen Hals.

Er lächelte müde. »Ich bin da auf eine Sache gestoßen, die so wichtig ist, dass ich unbedingt noch heute Abend nach Montcornet fahren muss.«

Ihr Blick verfinsterte sich.

»Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Eines aber kann ich mit Bestimmtheit sagen, ich bin in unserem Landhaus.« Er küsste sie.

Sie war ihm behilflich, den Koffer zu packen. Bevor der Gelehrte das Haus verließ, warf er einen letzten Blick in das Labor und vergewisserte sich, dass der Glasbehälter hermetisch abgeschlossen war.

Alain Fermand winkte aus dem Wagen und fuhr dann langsam davon. Seine Frau sah dem Wagen nach, bis die roten Rücklichter in der Ferne verschwanden.

»Iwan!« Larrys Stimme überschlug sich förmlich. Der Russe warf sich herum, während X-RAY-3 die Smith & Wesson Laserwaffe in Anschlag brachte.

»Towarischtsch!« Das vertraute Wort klang gepresst und voller Angst. Larry Brent konnte sich nicht erinnern, den Russen jemals so abgerissen gesehen zu haben.

Der Verfolger kam in langen Sätzen näher.

Der Fremde war ein Chinese, doch sein Äußeres auf erschreckende Weise verunstaltet. Sein Gesicht war von zahlreichen Narben übersät, sein Schädel zur Hälfte kahlgeschoren. Deutlich sah man eine etwa zwanzig Zentimeter lange Operationsnarbe, die quer über den glänzenden Schädel lief. Er war wie eine Gestalt aus einem Gruselkabinett. Dieser Mann konnte unmöglich durch die Straßen gehen, ohne dass die Menschen nicht erschreckt und schreiend davonstürzten!

Unangenehm berührt war Larry Brent auch noch durch das dichte, flaumige Haar, das von der linken Halsseite bis hinab auf die Schulter wuchs und sogar das eine Ohr völlig bedeckte. Als der Unheimliche näher kam, sah er, dass eine Gesichtshälfte dunkler war als die andere. Auf der linken Seite war das Haar, das sich über Ohr und Nacken bis zur Schulter hinab zog, geschoren!