Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

Lady Frankenstein Entspannt und gelöst kehrt der PSA-Agent X-RAY-12 in seine Hütte in den Bergen zurück, nachdem er einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachtet und sich auf das Treffen mit seinen beiden Kollegen Larry Brent und Iwan Kunaritschew gefreut hatte. Ahnungslos, daß er von zwei dunklen, blutunterlaufenen Augen beobachtet wird. Erst als er die Tür hinter sich schließen will, spürt der Mexikaner die tödliche Gefahr, die auf ihn lauert. Doch es ist schon zu spät. Ein klobiges Monster steht hinter ihm. Die letzten Sekunden seines Lebens sind angebrochen! Corrida der Dämonen Phil Hawkins rennt um sein Leben. Ein Schatten taucht neben ihm in der grauweiß erscheinenden, riesigen Arena auf und es scheint keinen Ausweg aus der tödlichen Gefahr zu geben. Ein kleiner, schmaler Spalt, durch den das Mondlicht fällt, schenkt dem Verfolgten neue Hoffnung. Wie in Trance, durchbricht er den Zugang zu der Arena und flieht in den dunklen Urwald, der wie ein schwarzer Schwamm vor ihm liegt. Pflanzen schlagen ihm ins Gesicht. Doch er rennt weiter, denn wenn ihn seine Verfolger einholen ist sein Leben verwirkt!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

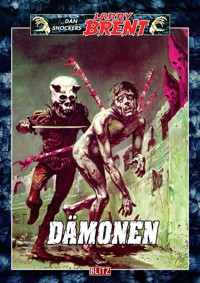

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 27

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-827-3

Dan Shockers Larry Brent Band 27

DÄMONEN

Mystery-Thriller

Lady Frankenstein

von

Dan Shocker

Prolog

Der Himmel schien in Flammen zu stehen. Durch das Blattwerk der windschiefen Pinien beobachtete Alfonso Gomez alias X-RAY-12 den unbeschreiblichen Sonnenuntergang. Er liebte diese Minuten, in denen er das Gefühl hatte, mit der Welt, mit den Menschen und dem Universum eins zu sein.

Alfonso wünschte sich, solche Augenblicke öfter zu erleben, doch die Todesstunde des neunundzwanzigjährigen Spaniers war bereits bestimmt!

Neben der einsamen Berghütte, in die er sich immer zurückzog, wenn es sein hektischer Beruf zuließ, tauchte ein Schatten auf. Zwei dunkle, blutunterlaufene Augen beobachteten den einsamen Mann, der am Abhang stand. Sie beobachteten ihn auch noch, als er sich umwandte und in die Hütte zurückging. Es wurde jetzt schnell dunkel.

Alfonso Gomez merkte nicht, dass der schwere, klobige Körper genau hinter ihm stand. Erst als X-RAY-12 die Tür zudrücken wollte, merkte er, dass das nicht ging. Er wirbelte herum.

Im ersten Moment glaubte er, dass Larry Brent und Iwan Kunaritschew eingetroffen wären und sich heimlich versteckt hatten, um ihn zu überraschen. Dies brachte es mit sich, dass der Spanier eine Sekunde länger zögerte, als es sonst seine Art war, die ihm bisher mehr als einmal sein Leben im Dienst der PSA gerettet hatte.

Doch weder Larry noch Iwan erlaubten sich einen Scherz.

Ein Fremder betrat mit Alfonso die Hütte!

Ein Monster.

Der Unheimliche handelte blitzschnell.

Es gab für den erfahrenen Agenten keine Möglichkeit mehr zur Abwehr. Schon als er sich umdrehte, schlug die Hand des unbekannten, gespenstischen Besuchers zu.

Alfonso Gomez spürte einen Schlag gegen den Hals. Der Spanier kippte wie eine schwere Last auf die Seite und stürzte zu Boden.

Sein letzter Gedanke war: Ist Frankenstein von den Toten auferstanden?

Weiter kam er nicht. Sein Bewusstsein erlosch ...

1. Kapitel

»Voila, Towarischtsch«, sagte der Russe in bester Laune. »Da wären wir also. Oder wie sagt man hier in Spanien? Aqui estan Larry y Iwan. Da sind wir.«

Er sagte es akzentfrei. Wie jeder PSA-Angehörige, so sprach auch Iwan Kunaritschew mehrere Sprachen fließend.

Larry Brent warf seinem bärenstarken Freund, der wie er einen schweren, vollgepackten Rucksack auf den Schultern trug, einen kurzen Blick zu.

»Legen wir eine Pause ein oder stürmen wir den Gipfel auf Anhieb, Don Iwan?«

Der Russe blickte den steilen, unwegsamen Pfad hoch, der sich auf dem felsigen Untergrund in die Höhe zwischen die dunklen Felsen schlängelte.

»Keine Übung mehr, Don Larry, wie? Erst ein paar Schritte gegangen und schon aus der Puste? Wie alt bist du jetzt? Halt dich fit, Junge, sonst bist du in drei, vier Jahren klapprig wie ein altes Fahrrad.«

»Du sprichst in Metaphern. Das ist allerdings nicht deine Stärke. Im Taekwondo bist du besser.«

Der Russe war darin unschlagbar. Als Meister dieser Kampfform hatte er selbst schon die japanischen und malaiischen Mitarbeiter der PSA im wahrsten Sinn des Wortes aufs Kreuz gelegt.

Er war schnell und wendig und trickreich. Das sah man seinem behäbig aussehenden Körper nicht an.

X-RAY-3 und X-RAY-7 waren seit zwei Stunden unterwegs.

Im Morgengrauen waren sie aufgebrochen. Seit zwölf Stunden befanden sie sich in Spanien. Sie waren von Alfonso Gomez eingeladen worden, drei bis vier Tage in seiner rustikal eingerichteten Hütte mitten in den Pyrenäen zu verbringen. Schon lange war diese Absprache getroffen worden, doch war sie nie zu realisieren gewesen. Das lag daran, dass man drei Männer, die rund um den Globus reisten, schwerlich unter einen Hut bringen konnte.

»Okay, Brüderchen, legen wir eine Verschnaufpause ein.« Larry schulterte den Rucksack ab. Die Luft war mild und weich. Keine Abgase. Kein Krach. Es war beinahe wie im Paradies. Es gab nicht mal Touristen.

Iwan hockte sich auf das Moos neben einem Felsblock und kramte seine Rauchutensilien hervor. Larry Brent, der sich streng nach der Regel verhielt: »Gebranntes Kind scheut das Feuer«, rückte in weiser Voraussicht drei Meter weiter. Er vergewisserte sich, dass der Wind günstig stand. Das war wichtig. Wenn nämlich der Russe eine seiner Selbstgedrehten ansteckte, ergriff im Umkreis von einer Meile jedes Lebewesen die Flucht.

»Angst?«, wunderte sich der Russe. »Du bist nichts mehr gewöhnt, Towarischtsch! Willst du nicht mehr anfangen, dir die Nase zu wärmen? Wie lange rauchst du schon nicht mehr?«

Larry ging nicht drauf ein. Er legte sich zurück, benutzte seinen Rucksack als Kopfkissen und streckte die Beine von sich.

Die warme Morgensonne schien ihm ins Gesicht. Doch die Luft hier oben in den Bergen war frischer als in Jaca, wo die beiden Freunde die Nacht verbracht hatten. Sowohl Iwan als auch Larry hatten zunächst die Absicht gehabt, trotz der Dunkelheit den Weg bis zu Alfonso Gomez' Hütte zurückzulegen. Doch in Jaca hatte man sie gewarnt. Der Weg war beschwerlich und gefährlich. Wie leicht konnte man in der Finsternis vom Pfad abkommen!

Da hatten sie es unterlassen.

Alfonso Gomez wusste, dass sein Besuch unterwegs war. Es hatte sich erübrigt, ihn noch zu verständigen. Da es in der abgeschiedenen Berghütte kein Telefon gab, hätte man die Nachricht vom Eintreffen heute Morgen über den PSA-eigenen Satelliten mitteilen können. Doch diese perfekte Funkbrücke zum geheimnisvollen Leiter der PSA, X-RAY-1, der in diesem Fall als Mittler hätte dienen müssen, wurde nur in wirklichen Notfällen benutzt und nicht zu privaten Mitteilungen.

»Eigentlich bin ich froh, dass es endlich klappt«, murmelte Larry, während er in den klaren Himmel über sich starrte. »Ich habe mich schon lange darauf gefreut.«

»Lob den Tag nicht vor dem Abend, Towarischtsch«, murmelte X-RAY-7. Iwan war immer ein wenig pessimistisch. Aber das konnte man ihm nicht verübeln. Niemand von ihnen wusste, wann ein neuer Einsatz fällig war.

X-RAY-1 bemühte sich zwar, seinen Leuten hin und wieder eine vernünftige Verschnaufpause zu gönnen. Niemand war schließlich damit gedient, wenn Menschen durch ständige Überforderung ihrer Kräfte und Hergabe von Höchstleistungen verschlissen wurden. Das wusste auch X-RAY-1. Aber die Welt des Verbrechens und der finsteren Mächte richtete sich nicht danach.

Sie dehnten die Pause auf zwanzig Minuten aus.

Dann machten sie sich wieder an den Aufstieg.

Der Pfad war eng und steinig, und sie mussten hintereinander gehen. Kein Mensch begegnete ihnen in dieser abgeschiedenen Bergwelt. Hin und wieder warf Larry einen Blick auf den Plan, den sie bei sich hatten. Mit einem roten Kreuz hatte Alfonso Gomez eigenhändig die Stelle eingezeichnet, wo seine Hütte stand. Larry schätzte, dass sie noch gut eine halbe Stunde unterwegs sein würden.

Sie passierten eine unübersichtliche Stelle und gelangten an einen Felsen, der wie ein Stalagmit in den hellen Himmel ragte.

Die rote, staubige Erde, über die sie streckenweise gelaufen waren, haftete an ihren Kleidern. Beide trugen Blue Jeans und dunkle Rollkragenpullis. Larry Brent und Iwan Kunaritschew wollten zeigen, dass sie auch in der Lage waren, kleine Kletterkunststücke zu vollbringen.

Bis jetzt stimmte alles haargenau nach Alfonso Gomez' Plan. Seine Hütte lag am Ende der Welt.

Sie gingen den steilen und beschwerlichen Pfad weiter. Links über ihnen türmte sich das rötliche Felsgestein. Schwere, zerklüftete und bizarre Brocken lagen auf Anhöhen.

Rechts neben ihnen gähnte der Abgrund. Unter ihnen standen auf wie künstlich abgerundeten Kuppeln dichte Pinienwälder. Etwas weiter höher, wo nur noch Felsen war, wirkte die Landschaft kahl, leer und gewaltig. Weit führte der Blick über das Land.

Iwan Kunaritschew ging an der Spitze.

Das Unheil kam schlagartig wie ein Blitz aus heiterem Himmel über sie!

Larry und sein Freund hörten noch das dumpfe Grollen. Es hörte sich an, als dringe es aus dem Berg ans Tageslicht.

Doch das war ein Irrtum!

Es kam direkt von oben! Über ihnen löste sich der mächtige rote Felsblock und rollte polternd den Abhang hinunter. Es ging alles rasend schnell.

»Iwan!« Larry sah das Unheil zuerst. Der Russe war in höchster Gefahr!

Bleich prallte er zurück. Kleine Steine und Geröll trafen ihn. Der riesige Brocken schwebte sekundenlang über ihm!

Larry Brent packte zu und riss den Freund zurück. Beide stürzten zu Boden. Es krachte und polterte, als würde der Berg neben ihnen aufreißen. Gestein prasselte auf sie hernieder. Instinktiv duckte sich Larry, hielt schützend die Hände über den Kopf und suchte die Nähe eines überhängenden Felsens oder einer Felsplatte, um dort Unterschlupf zu finden.

Iwan Kunaritschew war durch Larrys beherztes Eingreifen von unmittelbarer Todesgefahr gerettet worden.

Doch die bedrohliche Situation war noch keineswegs beendet.

Der riesige Brocken sauste in die Tiefe, riss kleineres Gestein und lose kopfgroße Brocken mit sich, die ebenfalls ihre Wirkung nicht verfehlten, trafen sie nur die richtige Stelle.

Durch Larrys hartes Zupacken und durch seinen eigenen Schwung kam Iwan ins Schleudern.

Er warf sich nach vorn, verlor den Halt und stürzte.

Auf dem schmalen Pfad wurde dieser Fall zur Katastrophe!

Iwan Kunaritschew rutschte über den felsigen Abhang und fand keinen Halt mehr.

Mit schreckgeweiteten Augen sah Larry, wie sein Freund vor ihm in der Tiefe verschwand.

X-RAY-3 warf den Rucksack ab. Ungeachtet der noch immer bestehenden Steinschlaggefahr, löste er sich von der Felswand und starrte über den Rand des Abgrunds.

Etwa fünfzig Zentimeter unterhalb sah er Iwan hängen. Mit bleichem, schweißnassem Gesicht starrte der Freund zu ihm herauf. Es war X-RAY-7 gelungen, sich mit beiden Händen an einen schmalen Felsvorsprung zu krallen. Doch die Wand unter ihm fiel senkrecht ab, und es gab nicht den geringsten Spalt, wo er die Füße hätte absetzen können.

Ein knapper Meter trennte Iwan Kunaritschew vom Leben!

Deutlich war die Blutspur zu sehen, welche die über den scharfen Felsrand rutschenden Finger des Russen hinterlassen hatten. Seine Handinnenflächen waren aufgerissen.

Das nicht unbeachtliche Körpergewicht hing an seinen Fingern! Es war nur eine Frage der Zeit, wie lange der Russe das aushielt.

Larry Brent zögerte keine Sekunde. Das Risiko, selbst in die Tiefe gerissen zu werden, wenn er dem Freund die Hand reichte, war groß. Larry musste sich ziemlich weit nach vorn beugen.

In der Ausrüstung, die er dabei hatte, befanden sich auch Seile und Haken. Während ihres Aufenthaltes in Alfonsos Hütte hatten sie die Absicht, auch Bergwanderungen zu machen. Dass sie dementsprechend versorgt waren, rettete Iwan Kunaritschew unter Umständen das Leben.

Larry band eilig seine Beine an einem Felsblock fest, um nicht selbst in die Tiefe zu stürzen und Iwans Rettungschancen so hoch wie möglich zu schrauben.

Larry streckte beide Arme nach unten. Er hatte die Länge des befestigten Seils so berechnet, dass es ihm leicht fiel, nach den Händen des Freundes zu greifen.

Das Seil straffte sich. Larrys Gewicht hing daran.

Iwan, ruhig aber nassgeschwitzt, löste vorsichtig eine Hand. Fest umspannten Larrys Finger das Gelenk des Freundes.

Larry merkte, wie ihm das Seil ins Fleisch schnitt. Würde es die Belastung aushalten? Würde Iwan nicht abrutschen und endgültig in die Tiefe stürzen und dort zerschmettern?

Zentimeter für Zentimeter kam Iwan in die Höhe. Der Rucksack auf seinem Rücken erschwerte die Rettungsaktion.

Larrys Muskeln zitterten.

Jetzt nur nicht versagen! Jetzt durfte nichts dazwischenkommen. Ein erneuter Steinschlag, ein Abrutschen, ein Nachlassen der Kräfte und alles war umsonst.

Doch Iwan Kunaritschew schaffte es. Der Russe stieß hörbar die Luft durch die Nase.

Larry Brent erhob sich. »Das hätte ins Auge gehen können.«

»Ist es schon, Towarischtsch«, sagte Iwan und rieb sich den Staub aus den geröteten Lidern.

Larry Brent entfernte sich weiter vom Abhang, blickte hinauf zu der Stelle, wo sich der Block gelöst hatte und in die Tiefe gestürzt war. »Ich verstehe das nicht, Brüderchen«, murmelte der Amerikaner. »Wie konnte so etwas passieren? Alfonso hat kein Wort darüber verlauten lassen, dass wir auf dieser Wegstrecke auf der Hut sein müssen.«

»Vielleicht haben wir den falschen Pfad erwischt. Oder Alfonso hat mal ausprobieren wollen, wie wir uns verhalten, wenn uns so ein Kiesel vor die Füße rollt.« Das war typisch Iwan Kunaritschew! Dass erst wenige Minuten zurücklagen, in denen es um Leben und Tod ging, schien er schon wieder vergessen zu haben.

Sie setzten ihren Weg fort, schweigend, nachdenklich. Mit jedem Meter, den sie hinter sich ließen, wurde die Stimmung wieder heiter. Dennoch achteten Larry und Iwan von nun an peinlich genau auf die Umgebung. In ihnen war ein Gefühl des Unwohlseins zurückgeblieben. Larry konnte sich nicht vorstellen, dass das, was vorgefallen war, auf etwas anderes als auf einen Unfall zurückzuführen war.

Doch sein Misstrauen versiegte wieder.

Der Weg, den sie gingen, stimmte genau mit dem überein, den Alfonso ihnen auf der Karte angegeben hatte. Bei Wanderungen durch die Berge musste man damit rechnen, dass naturgegebene Situationen wie Steinschlag auftraten. Alfonso hatte wahrscheinlich ebenso wenig damit gerechnet wie sie, die sie von dem Geschehen überrascht worden waren.

Nach zehn Minuten erreichten die beiden Freunde ein Plateau. Ideal zwischen Felsen und kleinen Baumgruppen gelegen. Alfonso Gomez' Hütte stand zwischen verkrüppelten Pinien, die ihre schirmartigen Kronen flach in den blauen Himmel reckten.

»Vielleicht schläft er noch?«, sagte der Iwan leise, als sie sich heimlich näherten. Geduckt wie die Indianer schlichen sie heran und benahmen sich wie zwei große Jungen.

»Jetzt erschrecken wir ihn mal«, fuhr Iwan fort und grinste. Seine Lippen wurden von dem feuerroten, struppigen Vollbart fast verdeckt.

Sie standen neben der Eingangstür. Es herrschte völlige Stille.

»Auf ein Wort, Towarischtsch«, begann der Russe leise und sah Larry groß an. »Wie sagt man auf Spanisch Guten Tag? Buenos dias oder Buenos tardes?«

»Das kommt darauf an, ob es schon nach oder noch vor zwölf Uhr ist«, entgegnete Larry Brent ebenso leise. »Buenos dias sagt man vor zwölf.«

»Choroschow. Dann stürmen wir in die gute Stube und brüllen aus Leibeskräften Buenos dias!«

Gesagt, getan. Iwan Kunaritschew nahm die Klinke in die Hand und verzog das Gesicht, als wollte er sagen: Hoffentlich ist die Tür nicht verschlossen, sonst stehen wir beide mitten im Rahmen, und drückte fest dagegen.

Die Tür flog nach innen.

»Buenos dias, Alf ...« Die dröhnende Stimme hallte durch die dämmrige Hütte, doch Iwan Kunaritschew unterbrach sich wie vom Blitz getroffen.

Der Russe trat einen Schritt zur Seite und ließ Larry Brent herein.

Die Gesichter der beiden Männer wurden zu Stein. Vor ihnen am Boden lag Alfonso Gomez. Tot! Das sah man auf den ersten Blick. Sein Körper war nur noch ein Torso. Die Arme fehlten.

Es begann für die beiden Freunde eine Routinearbeit, die sie fast schweigend verrichteten.

Leichenstarre war bereits eingetreten. Alfonso Gomez war seit mindestens zwölf Stunden tot! Das bedeutete, dass die Körpertemperatur schon jenen kritischen Punkt überschritten hatte, wodurch das automatische Signal im PSA-Ring ausgelöst wurde. Das würde auch der Fall sein, wenn der unbekannte, grausame Täter die beiden Arme mitgenommen haben sollte. Aus welchem Grund auch immer.

Larry wunderte sich, als er über die Miniatursendeanlage und über den PSA-eigenen Satelliten von X-RAY-1 persönlich erfuhr, dass dieses Signal von der Funkstation noch nicht registriert worden war. Nur selten kam es vor, dass ein Signal versagte.

War es hier der Fall?

Larry informierte die Behörde in Jaca. Von dort aus machten sich zwei Beamte und ein Leichenbestatter auf den Weg. Auf einem Muli wurde ein Sarg zu der abgelegenen Hütte gebracht.

Alfonso Gomez wurde eingesargt. Auf höchste Anweisung hin sollte der ehemalige Agent abgeholt und seine Leiche obduziert werden. Das Ergebnis würde von der betreffenden Stelle aus direkt der PSA mitgeteilt werden, und von dort aus sollten Larry und Iwan weitere Nachricht erhalten.

Für eine halbe Stunde lang herrschte so etwas wie Betrieb in der kleinen Hütte, wo die fünf Menschen hantierten. Erst nach dem Abzug der Beamten und des Bestatters kehrte wieder Ruhe ein, und mit einem Mal schien es so, als wäre überhaupt nichts geschehen.

Larry und Iwan sahen den Davonziehenden nach, wie sie um die Pfadbiegung verschwanden.

»Komische Geschichte«, murmelte Larry. »Vielleicht hat uns jemand davon abhalten wollen, hier zu erscheinen«, fuhr er unvermittelt fort, noch ehe Iwan Kunaritschew etwas sagen konnte. »Der herabstürzende Felsen. War es Absicht oder Schicksal? Ich bin jetzt mehr denn je bereit, das erstere anzunehmen, Brüderchen!«

Paco Arimez-Prado und sein Knecht verließen das Bauernhaus.

Beide Männer waren mit Gewehren bewaffnet.

Der kleine Hof, der schon einige Zeit unwirtschaftlich arbeitete, lag am Fuß des Berges. Hier gab es einen kleinen Acker, der von Paco, seiner Frau und seinem Knecht allein bestellt wurde. Eine Weide schloss sich an. Kühe. Zehn an der Zahl. Auf einer kleinen Koppel gab es drei Pferde. Im Sommer, wenn sich vereinzelt Touristen in diese abgelegene Gegend verirrten oder auf der Durchreise waren, stand der Knecht am Gatter, wo ein Schild mit der Aufschrift Reitgelegenheit angebracht war. Eltern, die mit ihren Kindern unterwegs waren, unterbrachen an dieser Stelle oft ihre Fahrt und gönnten ihren Sprösslingen das Vergnügen. Das brachte in den Frühlings- und vor allen Dingen in den Sommermonaten zusätzliches Geld ein.

Das Wohnhaus und die angrenzenden Stallungen, die wie große, unregelmäßige Würfel in der Talsenke standen, wirkten alt und reparaturbedürftig. Der Hof hatte mal die siebenköpfige Familie ernährt. Doch mit dem Auszug der erwachsenen Söhne und Töchter, die in die Städte gereist waren oder in Deutschland lebten und als Gastarbeiter ihr Brot verdienten, war der Hof immer weiter heruntergekommen.

Nur noch das Notwendigste wurde erledigt.

Zu den anhaltenden finanziellen Sorgen waren vor einiger Zeit noch andere hinzugekommen.

Vor drei Wochen hatte es begonnen.

Da fand Pedro, der Knecht des Bauern, einen toten Ackergaul. Dass ein Tier starb, das konnte vorkommen. Aber nicht auf die Weise, wie es passiert war. Das Pferd war absichtlich getötet worden! Und der Kopf fehlte!

Drei Tage später wurde nachts eine Kuh abgeschlachtet. Paco Arimez-Prado hatte im Umkreis von einem Kilometer die Einzelteile gefunden, die der unheimliche und grausame Täter wieder weggeworfen hatte.

Waren jugendliche Rowdys unterwegs?

Paco hatte die Vorfälle ordnungsgemäß der Polizei gemeldet. Man hatte die Angelegenheit auch untersucht, war jedoch zu keinem Ergebnis gekommen. Einige Tage machte ein Polizist Streifendienst. Die Weiden wurden bewacht. Da sich nichts Verdächtiges zeigte, zog man den Mann wieder ab und tröstete Paco mit der Bemerkung, die Angelegenheit weiterzuverfolgen.

Schöne Worte.

Dabei blieb es. Das zeigte sich eine Woche später, als eine weitere Kuh abgeschlachtet auf der Weide lag. Diesmal fand Paco nicht mehr die herausgeschnittenen Fleischstücke, aus denen sich die Unbekannten wahrscheinlich Steaks gebraten hatten. Sie blieben verschwunden. Die Spuren wiesen eindeutig darauf hin, dass das Tier an Ort und Stelle getötet und zerlegt worden war.

Den Tätern war es nicht darauf angekommen, das Tier wegzuschaffen und zu stehlen. Nur die besten Stücke hatten sie mitgenommen. Fachgerecht war auch die schwere Leber entfernt worden.

Paco begriff nicht, was das für Menschen waren, die so etwas taten.

Man konnte sie nicht mehr mit normalen Maßstäben bemessen.

Die Polizei tat seiner Meinung nach zu wenig. Sie hatte sich in der Umgebung umgesehen und ein paar Zigeuner unter die Lupe genommen, die jedoch nach Pacos Meinung nichts mit den unerklärlichen Ereignissen zu tun hatten. Die meisten Angehörigen der Sippe kannte er persönlich. Er hatte gute Erfahrungen mit ihnen gemacht.

Das Ganze blieb ein Rätsel und Mysterium.

Paco wollte aber wissen, woran er war und wer die Absicht hatte, ihn vollends zu ruinieren. Er hatte einen Verdacht, aber er wagte es nicht, ihn laut auszusprechen.

Nur vier Kilometer von hier entfernt stand eine große Hazienda. Sie gehörte dem reichen Haziendero Don Alfredo und seiner Frau, Dona Carmen. Das Ehepaar war durch seine Bodenspekulationen bekannt geworden. Viele kleine Bauern hatten die Wirtschaftsmacht der großen Hazienda schon zu spüren bekommen und aufgegeben. Sie konnten sich nicht halten.

Niemand wusste, wer Alfredo und Carmen Mojales eigentlich waren. Als Fremde waren sie nach hier gekommen, und sie waren fremd geblieben. Innerhalb von fünf Jahren besaßen sie das Zehnfache des Landes, das sie bei ihrer Ankunft kauften.

Aus der kleinen Hazienda war ein großes Landgut geworden, wo der Adel aus ganz Europa verkehrte. Künstler, Schauspieler und Wirtschaftsbosse waren dort schon zu Gast gewesen.

Die Mojales hatten Geld und Besitz. Das bedeutete Macht! Und sie hatten Beziehungen! Das schloss von vornherein aus, dass sie, die in den höchsten Kreisen verkehrten, irgendwie in den Verdacht gerieten, etwas mit den schrecklichen Vorfällen zu tun zu haben.

Paco fürchtete, dass er mit seiner Idee nur allzu recht hatte. Er war einer der wenigen, die sich hatten halten können. Doch das verdankte er mehr den finanziellen Zuwendungen seiner Kinder als dem Erlös aus seiner eigenen Arbeit.

Es ging abwärts. Aber es ging den Mojales zu langsam. Sie hatten einen bezahlten Tiermörder eingestellt. Aber das konnte Paco niemand sagen. Niemand jedenfalls, der irgendetwas mit den Mojales zu tun hatte. Dazu gehörte seiner Meinung nach auch die Polizei. Sie sah die Dinge in einem verkehrten Licht.

Ausgerechnet die Mojales! Sie gaben Empfänge nicht nur für den Geldadel, auch einfache Menschen aus der Umgebung verkehrten auf der Hazienda. Und Dona Carmen half mit Spenden. Ihre Wohltätigkeitsbazars waren beliebt und bekannt.

Das Ganze war ein einziges großes Theater. So jedenfalls dachte der Bauer Paco Arimez-Prado.

Er wollte nicht von hier weg, und keine Macht der Welt würde ihn je vertreiben.

Schon seine Vorväter bestellten hier das Land. Er hatte noch immer die Hoffnung, dass einer seiner Söhne das fortführte, geschickter und moderner. Er war nicht mehr der Jüngste. Mit sechsundfünfzig Jahren gehörte man zum alten Eisen.

Der Bauer und sein Knecht gingen langsam am Zaun entlang. Er war an mehreren Stellen undicht und musste geflickt werden. Viele Schäden waren erst in der letzten Zeit hinzugekommen. Auch das schob Paco dem Wirken der Mojales zu. Selbstverständlich machten sie sich nicht selbst die Hände schmutzig. Das erledigten andere für sie, die gut dafür bezahlt wurden.

Dies alles waren bisher Vermutungen und Verdächtigungen. Sie auszusprechen brachte nur unliebsame Überraschungen mit sich. Paco fürchtete, dass man ihn für geisteskrank hielt und in eine Anstalt sperren würde, deutete er etwas Ähnliches auch nur an.

Die beiden Männer gingen schweigend den Weg, den sie seit einer Woche regelmäßig wie eine Patrouille gemeinsam kontrollierten. Paco hatte ein zweites Gewehr in der Stadt besorgt. Es war nicht billig gewesen, aber er hatte das Geld in der Hoffnung investiert, der Polizei Beweise zu erbringen. Er war schon immer ein guter Schütze gewesen. Schießen war sein Hobby. Zwar hatte er jahrelang die Flinte nicht mehr in der Hand gehabt, doch man gewöhnte sich schnell wieder daran.

Die Sonne lag schon tief am Horizont. Die Bergspitzen glühten. Der Himmel wurde dann schnell dunkel.

Die Gewehre waren entsichert. Paco und sein Begleiter Pedro, ein einfacher sympathischer Bursche, der Herz hatte und über genügend Kraft verfügte, um für drei zu arbeiten, näherten sich dem kleinen Pinienwäldchen, das wie eine Insel zwischen dem bewirtschafteten Land und der eingezäunten Weidefläche lag. Dichtes Buschwerk zwischen den Stämmen und das hügelige Land boten ein gutes Versteck. Aber auch in die nahen Berge konnten sich jederzeit der oder die Täter flüchten.

Doch bis zur Stunde gab es nicht einen einzigen Hinweis. Paco hoffte, dass sie bald zu einem Erfolg kämen. Die lückenlose Kontrolle der Umgebung Nacht für Nacht zehrte an den Kräften und lastete auf ihnen beiden. Drei Tiere hatte er eingebüßt, weil niemand auf die Idee kam, gleich eine Patrouille loszuschicken und seinen Grund und Boden besser zu bewachen.

Geld hätte man haben müssen, Geld wie die Mojales!

Sobald er nur an sie dachte, stiegen Zorn und Ärger in ihm auf. Man wollte ihn mürbe machen. Deshalb unternahm man möglicherweise nichts. Vielleicht beobachtete man jeden seiner Schritte.

»Wie sieht es heute aus, Pedro?«, fragte er. Sein Gesicht war faltig, seine Lippen bildeten einen schmalen Strich in den wettergegerbten Zügen. »Hast du irgendein Gefühl?«

»Ich glaube, heute passiert was«, lautete die einsilbige Antwort.

Paco sah seinen Knecht von der Seite her an. Pedro hatte manchmal so merkwürdige Gefühle und Ahnungen. Selten hatten sie ihn getrogen. »Ich wünschte, du hättest recht«, murmelte er. »Und ich hoffe, wir stellen dieses Ungeheuer in Menschengestalt endlich. Nur eine Bestie ist in der Lage, so zu handeln. Ich werde ihm eine ganze Ladung auf den Buckel brennen und ihn ausquetschen wie eine Zitrone, bis er gestanden hat!«

Es war wenige Minuten nach neun. Mit Einbruch des Abends waren Wolken aufgekommen. Die Luft war frisch. Paco und Pedro trugen dicke Jacken. Die beiden Männer kannten hier jeden Fußbreit Boden. Mit verbundenen Augen hätten sie mit traumwandlerischer Sicherheit jeden angegebenen Saumpfad gefunden. Hin und wieder riss der wolkenverhangene Himmel auf. Silbriges Mondlicht ergoss sich über die stille, dunkle Landschaft am Fuß der Pyrenäen.

Paco und Pedro bewegten sich im Schatten des kleinen, bewaldeten Hügels, der rund hundertfünfzig Meter hoch war. Die Wipfel der Pinien zeichneten sich wie ein Gespinst unter dem Mondlicht ab.

Gemeinsam inspizierten die Männer die Unterstellplätze für die Tiere, welche die Nacht im Freien verbrachten. Passierten die Pferdekoppel, die Wiese.

Alles war ruhig.

Die Welt schien menschenleer.

Dreimal zogen der Bauer und sein Knecht gemeinsam die Runde. Dann trennten sie sich immer.

Diesmal hatte sich Paco etwas anderes einfallen lassen.

Sie standen an der Weggabelung.

Pedro reichte seinem Herrn Feuer zündete ihm eine Zigarette an und bediente sich dann selbst.

»Ich geh jetzt zum Haus zurück«, bemerkte Paco. »Langsam fällt mir das hier auf die Nerven.« Der Wind trug seine Worte davon. »Wahrscheinlich jagen wir einem Phantom nach. Mir fallen bald die Augen zu. Jede Nacht drei Stunden Schlaf, seit einer Woche. Da kippt der stärkste Mann um! Sieh dich nochmals allein um, Pedro, und komm dann ins Haus zurück!«

»In Ordnung, Don Paco.« Pedro nickte, nahm einen tiefen Zug und inhalierte. »Machen wir's kurz heute Abend.«

Der Dialog war abgesprochen. Dennoch klang er überzeugend.

Paco nickte grüßend, warf sich das Gewehr über die Schultern und ging den finsteren Weg zurück, den sie gekommen waren. Der bleiche Halbmond wurde von einer Wolkenwand verschluckt.

Der Bauer erreichte das Ende des Zauns und lief über den holprigen Pfad. Der Untergrund war hart. Links und rechts standen Pinien und bildeten im Sommer eine schattige Allee. Am Ende dieser Allee befand sich sein Bauernhof.

Pedro, der Knecht, starrte eine Zeitlang, scheinbar in Gedanken versunken, in die Nacht, rauchte seine Zigarette zu Ende und warf die Kippe zu Boden.

»Dann wollen wir mal«, sagte er zu sich selbst, und es hörte sich an, als müsse er sich Mut zusprechen.

Er ging den Weg entlang. Links neben ihm war ein Graben, von Unkraut und hohem Gras überwachsen. Vor ihm dehnte sich das flache, hügelige Land aus. Hin und wieder eine Gruppe dicht zusammenstehender Pinien. An ihrer Haltung war zu erkennen, von welcher Seite aus der Wind sie in all den zurückliegenden Jahren angehaucht hatte. Unregelmäßige Pflöcke ragten wie überdimensional knochige Finger aus dem dunklen, harten Boden.

Pedro entfernte sich von der eingezäunten Weidefläche, wo die Kühe unter ihren – auf Pfählen errichteten – Dächern dicht gedrängt zusammenstanden.

Pedro bewegte sich Richtung Pferdekoppel.

Er war von dem alten, klapprigen Stall, der aus einfachen Pinienlatten zusammengebaut worden war, noch etwa sechs- oder siebenhundert Meter entfernt, als er Unruhe verspürte.

Die Geräusche kamen von der Koppel! Aus dem Stall?!

Die Pferde schnaubten aufgeregt. Der Wind stand ungünstig. Wäre er von der entgegengesetzten Richtung gekommen, hätte Pedro die Geräusche intensiver wahrgenommen. Doch der massige Knecht war ein richtiger Naturbursche. Er registrierte Veränderungen wie ein Seismograph.

Sekundenlang verharrte er in der Bewegung und lauschte.

Aber da gab es nichts mehr zu lauschen! Ein entsetzliches Schnaufen und Schnauben, das Schlagen von Hufen gegen eine Bretterwand, dann ein Stoß und ein Krach, der die Luft erzittern ließ.

Die Pferde führten sich auf, als wäre Satan persönlich in ihren Stall gedrungen.

Pedro riss das Gewehr von den Schultern, lud durch und stürmte über den unebenen Boden.

Der Lärm, der die Nacht erfüllte, war so stark, dass selbst Paco Arimez-Prado, der zu diesem Zeitpunkt fast anderthalb Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt war, etwas hörte.

Pedro jagte quer über das Feld. Vor ihm türmte sich die Kulisse der Pyrenäen auf. Dunkle, bizarre Kuppen, die den Himmel zu berühren schienen.

Davor wirkte der klapprige Stall klein und verloren.

Die Tür, nur angelehnt, flog auf, als würde ein Riese dagegenfallen. Schrill und aufgeregt wiehernd stürmte ein Pferd ins Freie, schnaubte und jagte wie von Sinnen davon.

Geruch von Blut lag in der Luft.

Der Himmel riss auf. Das bleiche, kalte Mondlicht tauchte die Umgebung und das Geschehen in unheimliches, gespenstisches Licht.

Pedro Lvamos tauchte an der weit geöffneten Stalltür auf.

Das Mondlicht fiel in breiten Streifen durch die Zwischenräume der Latten.

Das Innere sah aus, als wäre es in schwarze und weiße Bahnen eingeteilt. Die Gatter, die Wände, der Rücken eines Pferdes. Schwarzweiß gestreift.

Das Pferd tobte und riss an der Leine, an der es festgebunden war.

Pedros Augen weiteten sich.

Quer im Mittelgang des primitiven Stalles lag das zweite Pferd.

Darübergebeugt stand ein Mann, ein Koloss von einem Menschen.

Groß, wuchtig, wie eine schwarze, unüberwindliche Wand. Der Kopf auf seinen Schultern passte nicht so recht zu den anderen Proportionen. Er war klein, birnenförmig, und schütteres Haar wuchs darauf. Der Fremde trug zerfetzte, armselige Kleider, als wäre er seit Wochen in Bergen und Wäldern unterwegs. Sein Körper roch nach Schweiß und Schmutz, die Ausdünstungen des Blutes, das aus der Halsschlagader des toten Pferdes lief, mischten sich darunter.

Der Unbekannte war durch die Hinterwand in den Stall gedrungen. Dort waren die schwachen Bretter einfach zur Seite gedrückt worden.

»Was machen Sie da?«, brüllte Pedro mit Stentorstimme. Er riss das Gewehr hoch.

Der Fremde, ganz in seine Arbeit versunken, warf den Kopf in die Höhe. Ein breiter Lichtstrahl lag quer über seinem Gesicht und berührte auch noch die linke Schulter, die nackt unter dem zerfetzten Hemd hervorschaute.

Mit fiebernden Augen nahm Pedro die feuerroten, frisch wirkenden Narben neben der Schulter und am Hals wahr. Der Mann musste erst kürzlich eine Verletzung davongetragen und sich dabei eine tiefe Fleischwunde zugezogen haben, oder man hatte ihn erst kürzlich operiert. Dann allerdings musste man ihm die ganze Schulter neu eingesetzt haben. So jedenfalls sah es aus.

Blitzschnell nahm Pedro diese Eindrücke wahr.

Der merkwürdige Mensch, der das Pferd getötet hatte, starrte den Knecht erschrocken an.

»Jetzt haben wir Sie«, triumphierte Pedro. Der Lauf seiner Flinte zeigte auf Brusthöhe des Eindringlings.

Der Fremde hielt ein großes, scharfes Messer, mit dem er das Pferd töten wollte. Seine Absicht konnte er nicht verwirklichen. Pedros Auftauchen hatte ihn gestört. Der Kopf des getöteten Tieres hing nur noch an einzelnen Sehnen.

Der Fremde reagierte. Er warf sich nach vorn, ungeachtet der Waffe, die auf ihn gerichtet war.

Er war schnell und wendig, und er hatte das Überraschungsmoment auf seiner Seite.

Pedro Lvamos wich zurück und drückte ab. Aber da wurde ihm auch schon der Arm heruntergerissen. Die Schrotladung traf nicht den Pferdemörder, sondern schlug in den Bauch des reglos vor ihm liegenden Tieres, während sich das andere – noch im Stall befindliche – Pferd aufbäumte, wieherte und mit den Hufen schlug.

Da riss die Leine.

In seiner Angst jagte das Tier los. Es stürmte mit fliegendem Atem auf das Loch in der Bretterwand zu, durchstieß es und verletzte sich.

Ein Brechen und Bersten!

Die Latten knickten wie Streichhölzer. Holzsplitter flogen durch die Luft. Der Hengst raste mit donnernden Hufen in die Nacht.

Pedro war kräftig, aber im Gegensatz zu seinem Widersacher nicht schnell genug im Denken. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Auch die Tatsache, dass er nicht sofort geschossen hatte, bestimmte sein Schicksal.

Es kam zu einem kurzen, erbitterten Handgemenge.

Pedro spürte den heißen Atem seines Gegners im Gesicht und wurde sich der unbändigen Kraft bewusst, die in dessen Körper steckte. Er überragte ihn um mindestens zwei Köpfe.

Der Knecht begriff, dass er im Zweikampf der Unterlegene sein würde. Nur mit der Waffe konnte er etwas ausrichten. Er musste den Wahnsinnigen, den er bei der ungeheuerlichen Tat überrascht hatte, unter Waffengewalt bekommen. Nur darin lag seine Chance.

Verbissen kämpfte Pedro darum, dass ihm das Gewehr nicht entwunden wurde.

Er lag auf dem Boden, sein Gegner kniete über ihm und hatte die beiden Hände des Knechtes umfasst.

Pedro lag die Flinte so ungünstig in der Hand, dass er den Abzugshahn nicht erwischte, aber er hatte noch die Hoffnung, dass der Kampf eine Zeitlang währte und Don Paco auftauchte. Ihm konnten der Lärm und der Schuss nicht entgangen sein. So weit weg war er nicht!

Doch der unheimliche Pferdetöter machte kurzen Prozess mit ihm. Diesem Mann, den der spanische PSA-Agent Alfonso Gomez schon gesehen hatte und durch dessen Hand er umgekommen war, lag nicht daran, den Kampf in die Länge zu ziehen.

Die rechte, großflächige Hand des Fremden, um dessen Hals eine einzige breite, feuerrote Narbe lief, kam in die Höhe. Wie ein Pfeil schnellte sie herab, traf Pedro Lvamos, der gerade seinen Kopf hob, in den Nacken. Es knirschte trocken in dessen Halswirbel.

Pedros Blick wurde starr. Kein Laut kam mehr über seine Lippen. Entsetzen und Todesangst spiegelten sich in den brechenden Augen.

Sein Kopf fiel dumpf auf die harte Erde zurück.

Pedro rührte sich nicht mehr. Der Handkantenschlag hatte ihm das Genick gebrochen.

Der Mann verlor keine Zeit.

In dem Augenblick, als Pedro Lvamos Körper schlaff wurde, löste sich der Unheimliche schon von seinem Opfer und setzte die Handlung fort, bei der er gestört worden war: den Pferdekopf abzutrennen!

Noch drei, vier Schnitte mit dem scharfen Messer und die Sache war erledigt.

Der seltsame Eindringling kehrte noch mal an die Stelle zurück, wo der Kampf mit Pedro stattgefunden hatte. Die massige Gestalt hob den schlaffen Körper auf und warf ihn sich über die Schultern. Die Last bereitete ihm keine Schwierigkeiten.

Mit dem Toten auf den Schultern ging er in die Hocke und griff nach dem abgetrennten Pferdekopf. Das Blut tropfte herab und klebte an seiner schmutzigen, übelriechenden Kleidung und an seiner Haut. Er machte sich nichts daraus, schien es nicht mal zu merken.

Heimlich, wie er gekommen war, verließ er den Stall durch das Loch in der Bretterwand. Verschwand in der Nacht. Sein geduckter Körper wurde zu einem der vielen kleinen Hügel auf dem unebenen Land.

Als Paco Arimez-Prado außer Atem an der Stallöffnung eintraf, ließ sich nur noch ahnen, was passiert war.

»Dios mio!«, kam es voller Entsetzen über die schmalen Lippen des Bauern.

Die Streifen des Mondlichts verliehen der Szene eine gespenstische Atmosphäre, wie sie sich ein Regisseur für einen Gruselfilm wünschte.

Doch dies hier war keine Filmszene! Es war harte, beinahe unerträgliche Wirklichkeit. Wieder hatte der Unheimliche zugeschlagen.

Ein Pferd war ihm zum Opfer gefallen, und wieder fehlte der Kopf des Tieres. Genauso hatten sie den anderen Hengst vor rund drei Wochen aufgefunden.

Die gleiche Situation! Paco fühlte Grauen.

Aber diesmal war es noch schlimmer: Die Flinte lag auf dem Boden.

Pedro hatte geschossen!

Was war dann passiert?

»Pedro?«, rief er ins Dunkel und stieg über den warm dampfenden, toten Pferdeleib hinweg. Der Bauer hatte eine Taschenlampe bei sich. Die Batterien waren nicht mehr ganz neu, das Licht entsprechend trüb und schwach.

Der flackernde Lichtfleck wanderte in die dunklen, hintersten Ecken. Paco fürchtete, seinen Knecht irgendwo im Stall tot aufzufinden.

Aber Pedro war wie vom Erdboden verschluckt.

Der Bauer folgte mit pochendem Herzen der Blutspur, die aus dem Stall durch die zerstörte Bretterwand führte.

Von den beiden geflüchteten Pferden war weit und breit nichts zu sehen.

Es würde am nächsten Tag schwierig sein, die aufgescheuchten Tiere zu suchen. Aber zunächst war Pedro an der Reihe. Er war wichtiger.

Was war aus ihm geworden? Die Frage drehte sich wie ein Karussell in Pacos Kopf. Er stolperte über den unebenen Boden. Das Mondlicht wies ihm den Weg und ließ die Blutspuren groß und dunkel auf der Erde erscheinen. Wenn er sich nicht ganz sicher war, bückte er sich und tauchte seinen Finger in einen dunklen Fleck, um festzustellen, ob es wirklich Blut war.

War es das Blut des Pferdes oder von Pedro?

Paco fürchtete, dass es beides war.

Demnach hatte der Unheimliche nicht nur den Kopf mitgenommen, sondern auch Pedro?

Aber was wollte er mit ihm?

Fürchtete er, dass es einen Zeugen für seine Tat gab? Dann reichte es doch, ihn einfach tot im Stall zurückzulassen.

Es gab ihm plötzlich einen Stich durchs Herz.

Vielleicht war Pedro gar nicht tot, vielleicht war er nur überrascht und niedergeschlagen worden.

Fluchend eilte Paco Arimez-Prado durch die Nacht. Er ärgerte sich, dass er ausgerechnet heute auf die Idee gekommen war, sich so weit von Pedro abzusetzen.

Zu dem Zeitpunkt, als sie sich trennten, musste der, den sie suchten, schon im Stall gewesen sein.

Zwei Stunden irrte Paco durch das Dunkel. Hin und wieder riss der Himmel auf und ließ ihn das bleiche Mondlicht erkennen, dass er noch auf der richtigen Spur war. Die Taschenlampe hatte inzwischen ihren Geist aufgegeben.

Eine länger anhaltende Dunkelperiode sorgte dafür, dass er die Verfolgung aufgeben musste. Paco wusste nicht mehr, wohin der Flüchtling und wohin sich Pedro vielleicht gewandt hatte.

Pedro begab sich bis in die Nähe des Berges. Rief mehr als einmal den Namen seines Knechtes. Nur das Echo seiner eigenen Stimme antwortete ihm.

Paco lehnte sich gegen den knorrigen Stamm einer einzeln stehenden Pinie. Obwohl die Nacht verhältnismäßig frisch war, lief ihm der Schweiß in Bächen über das Gesicht. Er war am ganzen Körper nass, und seine Kleidung klebte wie eine zweite Haut an ihm.

Drei Minuten ruhte er aus und merkte erst jetzt, wie fertig er war und gab doch noch nicht auf.

Der alte Verdacht stieg siedendheiß in ihm auf.

Die Hazienda der reichen Mojales!

Wie in Trance stieß er sich vom Stamm ab und schulterte das Gewehr. Der einsame Mensch wanderte quer über das Feld, hielt sich eine Zeitlang in der Nähe des Bergzuges, rückte dann davon ab und wandte sich mehr Richtung Süden.

Über Wiesen und Weiden hinweg und über brachliegende Äcker und Hügel führte sein Weg.

Die Mojales-Hazienda lag etwa vier Kilometer von hier entfernt.

Er hatte die Blutspur verloren. Wer aber versicherte ihm, dass der Geheimnisvolle nicht den Weg Richtung Hazienda genommen hatte?

Es zog ihn mit beinahe magischer Gewalt dorthin.

Ein schmaler Pfad zwischen den Wiesen mündete auf einen breiten, sauberen Weg, auf dem bequem zwei Autos nebeneinander herfahren konnten. Die Allee war piniengesäumt. Links und rechts Felder, die leicht berganstiegen. Vor ihm eine etwa hundert Meter hohe Kuppe, von hier unten aus wie eine Halbkugel wirkend, dicht mit Bäumen bestanden. Auf dem halben Weg dorthin lag rechter Hand die Hazienda.

Die weiße Außenmauer leuchtete in der Nacht und sah aus wie frisch gekalkt.

Paco Arimez-Prado ging bis zu dem hohen Eisentor. Es war um diese Zeit verschlossen. Von hier aus konnte man einen Teil des Innenhofes sehen.

In der Mitte befand sich ein großes, rundes Blumenbeet.

Wandte man den Blick nach rechts, sah man eine Pergola, die unmittelbar unter der Fensterreihe des großzügig gebauten Gästehauses begann. Ein- und Ausgang waren zu Torbogen gestaltet, so dass die Anlage orientalische Züge trug.

Dort standen zwei große schattige Palmen, dazwischen kleine, verschnörkelte Bänke.

Links befand sich das große Herrschaftshaus. Einstöckig gebaut. An der Schmalseite des Hauses war ein hölzerner Balkon angebracht, der wie eine Galerie zur Hinterseite führte. In der Mitte des Hauses, unten im Parterre, befand sich eine große Glastür, mit Mahagoniholz eingefasst. Durch die Tür konnte man in den rustikal eingerichteten Essraum sehen. Hohe Stühle, schwere, dunkle Möbel. Im Mondlicht, das schräg über das Dach des Gästehauses fiel und eine Hälfte des Essraumes ausleuchtete, erkannte Paco alte, kostbare Waffen, arabische Langdolche und marokkanische Gewehre. Es gab einen offenen Kamin und kostbare Teppiche.

Es hatte sich viel verändert, seit er das letzte Mal hiergewesen war! Paco seufzte. Wie sich die Zeiten verändern. Als Marlo Toledo noch die Hazienda führte, war alles ganz anders gewesen.

In dem Fenster unmittelbar neben der Galerie ging Licht an.

Unwillkürlich zuckte Paco zusammen, als hätte er ein schlechtes Gewissen, zu vorgerückter Stunde den heimlichen Beobachter zu spielen.

Eine dunkle Silhouette zeichnete sich hinter den dünnen Vorhängen ab.

Eine Frau!

Sie blieb mitten im Raum stehen und drehte sich, als suche sie etwas.

Dona Carmen!