Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

Das Sanatorium der Toten Angela Gourmon will die Arme ausstrecken, aber das geht nicht. Als sie die Augen öffnet, sieht sie nicht die Umgebung, die ihr sonst so vertraut ist. Keine Lampe, kein Bild. Als sie sich aufrichtet stellt sie voller Entsetzen fest, daß sie nicht in ihrem Bett aufgewacht ist - sondern in einem Sarg! Schreiend stürzt sie aus dem Zimmer in dem sie sich wiedergefunden hatte und flieht aus dem Haus auf die Straße, ohne zu ahnen, daß das Grauen für sie erst begonnen hat. Im Privatsanatorium des Professor Mineau, in das die verwirrte Angela eingeliefert wird, beginnen die Alpträume erst für sie, denn der Professor experimentiert mit dem menschlichen Gehirn, und sie ist sein Opfer! Die Wahnsinnsbrut des Dr. Satanas Keiner kann sich erklären, warum eine Gruppe von neu eingelieferten Patienten eines Irrenhauses, die gleichen unverständlichen Symptome zeigt. Menschenfeindlichkeit und Aggressivität gegenüber anderen Insassen, den Wärtern und dem Pflegepersonal sind zwar häufig, doch die Gier nach rohem Fleisch, die allen gleich ist, versetzt die Ärzte in Erstaunen. Doch richtig unglaublich wird es erst, als Dr. Huevos auf einer Röntgenaufnahme erkennt, das bei diesen Patienten keinerlei innere Organe mehr vorhanden sind. Nur noch eine lebende Hülle, gefüllt mit einer fremdartigen grauen Masse ist von den Patienten übriggeblieben. Bei ihren Nachforschungen stoßen Larry Brent und Iwan Kunaritschew auf Dr. Satanas, das Verbrechergenie, das für sie zu einem unvorhersehbaren Gegner wird!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

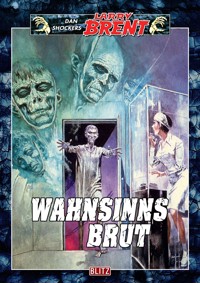

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 30

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-830-3

Dan Shockers Larry Brent Band 30

WAHNSINNSBRUT

Mystery-Thriller

Sanatorium der Toten

von

Dan Shocker

Prolog

Wenn jemand abends zu Bett geht, dann ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass er am anderen Morgen wieder in demselben Bett erwacht. Bei Angelique Gourmon, von Freunden nur Angela genannt, war dies nicht der Fall.

Sie erwachte nicht in ihrem Bett, sondern in einem Sarg. Und deshalb wurde sie wahnsinnig.

In der Nacht hatte sie einmal das Gefühl, dass jemand in ihrer Nähe war. Sie registrierte eine Bewegung, ein Geräusch im Halbschlaf. Doch sie war zu träge, um die Dinge genau zu erfassen. Schwer und bleiern fühlte sie das Blut in ihren Schläfen pochen. Träge drehte sie sich auf die andere Seite. Die Nacht war warm, fast schwül. Es war eine jener Nächte, in denen sie normalerweise sehr schlecht schlief. Diese Zeit nutzte sie dann meist zum Schreiben.

Angela war durch eine Reihe moderner Liebesgedichte bekanntgeworden. Im Augenblick arbeitete sie an einem Bühnenstück, in dem nur Hippies auftreten sollten. Zu diesem Zweck hatte sie das abseits gelegene Herrenhaus aufgesucht, das ihr Vater vor Jahren von einem Großgrundbesitzer gekauft hatte. Das Anwesen lag knapp fünf Kilometer von der nächsten Ortschaft Niort entfernt. In der waldreichen, sumpfigen und einsamen Gegend hoffte Angela Muße für ihre Arbeit zu finden.

Seit Wochen war sie allein im Haus. Ihr Vater, Fernand Gourmon, ein Theateragent, befand sich im Augenblick auf einer Geschäftsreise durch Frankreich.

Angelique Gourmon schob mit einer mechanischen Bewegung die seidige Decke von sich. Die junge Französin war nur mit einem durchsichtigen Nachthemd bekleidet. Ihr schlanker, gebräunter Körper streckte sich. Sie bewegte den Mund, als wolle sie etwas sagen, als träume sie, und ein paar zusammenhanglose Worte kamen über ihre feingeschwungenen roten Lippen. Irgendetwas versuchte an die Oberfläche ihres Bewusstseins zu gelangen, aber es drang nicht durch. Die Müdigkeit, diese entsetzliche Müdigkeit, die ihre Glieder lähmte, war stärker. Es war, als ob sie unter der Wirkung von Alkohol oder einer Droge stünde.

War es die Schwüle? War es der Beginn einer Krankheit?

Matt lag sie im Bett und fiel wieder in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Und als sie erwachte, plötzlich und ohne erkennbaren Grund, hatte sie im ersten Augenblick das Gefühl, als ob sie träume.

Alles war düster.

Die Wände, die Decke waren völlig schwarz. Sie sah kein Bild und keine Lampe an der Decke. Angela wollte den Arm ausstrecken. Es ging nicht. Sie stieß am Kopfende an. Aber ihr Bett war breit und groß, wieso ...?

Als würden sie unsichtbare Fäden in die Höhe ziehen, setzte sie sich langsam aufrecht.

Sie sah den großen, schweren Bronzeständer direkt neben sich. Eine dicke, schwarze Kerze flackerte, und der unruhige Lichtschein spiegelte sich auf ihrem mit kaltem Schweiß bedeckten Gesicht und in ihren fiebrig glänzenden Augen.

Mit einer fahrigen Bewegung strich sie die langen blonden Haare über ihre Schultern zurück. Mit bebendem Körper stieg sie langsam über die schmale Seitenwand des Sarges, in dem sie lag.

Und dann erst schrie sie. Es war ein Schrei, der durch Mark und Bein ging, und der aus dem Mund eines unsäglich gequälten Menschen hervorbrach.

Hier hatte sie geschlafen? Hier in dieser makabren Umgebung?

Gehetzt blickte sie sich um.

Das Fenster zur Terrasse war verschlossen. Schwere schwarze Vorhänge reichten von der Decke bis zum Boden hinab, aber hinter dem dunklen Stoff glaubte sie die vertraute Umgebung wahrzunehmen. Sie sah die massiven Umrisse der Mauer unmittelbar hinter der Terrasse, erblickte den düsteren Umriss des nahen Waldes, aber sie brachte es nicht fertig, zum Fenster zu gehen und den Vorhang beiseite zu schieben.

Traum? Wirklichkeit? Alles in ihr drehte sich wie ein Karussell. Sie sah die schwarzen, schmucklosen Wände, erblickte den Sarg anstelle ihres Bettes, und schrie abermals auf.

Dann warf sie sich kreischend herum. Es war ihr, als würde dieser unheimliche Raum, in dem die einzelne Kerze flackerte, sie mit einem Male erdrücken. Platzangst ergriff sie, und sie spürte, dass ihr schwindelig wurde. Plötzlich bekam sie keine Luft mehr.

Angela sah keine Tür, und doch rannte sie blindlings auf die Stelle zu, an der sonst immer die Tür gewesen war. Sie zeichnete sich nicht von der übrigen Wand ab, auch sie war schwarz, aber Angela fühlte den kühlen Bronzegriff in der Hand, drückte die Klinke herab und stieß die Tür auf ...

... und erblickte den großen, freundlichen Saal, in den alle Türen auf dieser Etage mündeten. Sie kannte jedes Möbelstück, jede Vase in der Ecke, jedes Bild an der Wand. Die großen Fenster waren zur Hälfte mit blauen Vorhängen zugezogen. Der Morgen dämmerte, und das erste Tageslicht fiel schwach durch die Fenster herein.

Am ganzen Körper zitternd, rannte Angela die breiten, mit rotem Teppich ausgelegten Stufen hinab.

Sie wagte nicht, sich umzudrehen. Sie wusste, dass die Tür zu ihrem Zimmer weit offenstand, und sie hatte das Gefühl, dass in diesem schwarzen, unheimlichen Raum, in dem sie aufgewacht war, etwas Furchtbares auf sie lauerte. Angst und Entsetzen trieben sie voran, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Noch immer sah sie den Sarg vor sich, das schwarze Zimmer und die einsame, flackernde Kerze ...

Angela schluchzte, weinte, schrie, riss Türen auf und stürzte durch Zimmer, als wäre der Teufel hinter ihr her. Sie kam in ihr Arbeitszimmer, sah den fein säuberlich aufgeräumten Schreibtisch, die aufeinandergeschichteten Manuskriptblätter, das ledergebundene Notizbuch und den Computer. Sie nahm eine der ausgedruckten Seiten in die Hand. Sie hatte am dritten Auftritt des zweiten Aktes gearbeitet. Die große Liebesszene. Sie erkannte jedes Wort, das sie geschrieben hatte, und für den Bruchteil eines Augenblicks löste sich die ungeheure Spannung, unter der sie stand und litt. Sie hatte doch nicht den Verstand verloren. Aber sogleich kam ihr das Geschehen im oberen Stockwerk in den Sinn.

Sie litt unter Halluzinationen. Das war nicht normal. Sie ertappte sich dabei, dass sie nach dem Telefonhörer griff, um die Nummer der Polizei in Niort zu wählen. Doch als würde sie ein elektrischer Schlag durchfahren, ließ sie den Hörer plötzlich mit einem gellenden Aufschrei fallen. Sie hörte kein Freizeichen, und sie sah, dass die Kabelverbindung zur Anschlussdose nicht mehr bestand. Sie hielt einen Hörer ohne Kabel in der Hand!

Angela wich an die Tür zurück, riss sie auf und rannte davon.

Sie war derart verstört, dass sie nicht bemerkte, wohin sie ihre Schritte lenkte, wie sie die Treppe nach oben stieg. Dann sah sie die offenstehende Tür zu ihrem Schlafzimmer wieder, ahnte mehr die düstere Umgebung, als dass sie sie sah und stürzte zitternd und schluchzend davon.

Die Haare hingen ihr wirr ins Gesicht. Angela schien während der letzten Viertelstunde um Jahre gealtert zu sein. Ihre Lippen waren schmal und hart geworden, und die Nasenfalten hatten sich tief in das bleiche Gesicht gegraben.

Die Augen glühten wie im Fieberwahn, ihr ganzer Körper war heiß, als stünde sie unter einem alles verzehrenden Feuer.

Sie rannte in den großen, sauber angelegten Park hinaus. Eine Anlage, wie sie eher zu einem Schloss als zu einem Herrensitz gehört hätte. Zwischen kleinen flachen Rasenflächen führten schmale, helle Sandwege hindurch.

Angela rannte über den Rasen, über die Wege und stürzte auf die Straße hinaus, die sich wie eine endlose graue Schlange in der Ferne zwischen Äcker, Feldern und Wiesen verlor.

Der Himmel war bläulich und wolkenlos. Die seidige Luft umschmeichelte Angela wie ein Hauch, der leuchtende Himmel, der sich ankündigte, erschien ihr plötzlich wie ein Hohn zu dem, was sie in dem Haus gesehen hatte.

Sie wusste nicht, wie lange sie lief, wie oft sie keuchend stehenblieb und nach Atem rang, wie oft sie stolperte und sich wieder aufraffte. Mit einem Male glaubte sie ein Motorengeräusch zu hören.

Angela warf den Kopf herum und sah einen Krankenwagen. Er war weiß und trug ein rotes Kreuz – und über dem Kreuz standen wie ein Heiligenschein über dem Haupte einer Madonna drei sonnengelbe Buchstaben: P. J. M.

Das bedeutete: Privatsanatorium Professor Jacques Mineau.

Angela wusste, dass in der Nähe des Herrenhauses, keine drei Kilometer entfernt, ein privates Sanatorium stand, das Professor Mineau leitete. Er war eine Koryphäe auf dem Gebiet der Nerven- und Geisteskrankheiten. Ein nicht unbedeutendes Vermögen hatte es ihm ermöglicht, abseits der Städte, in einer einsamen, etwas verwilderten Waldgegend ein Sanatorium zu bauen und zu unterhalten.

Angela kicherte leise vor sich hin. Seltsam, welche Gedanken ihr mit einem Male durch den Kopf gingen. Ein Sanatorium für Geisteskranke, ganz in der Nähe des Herrensitzes. Ob das von Bedeutung war? Ob Irrsinn ansteckend war?

Sie wusste später nicht mehr zu sagen, wie alles gekommen war. Sie war derart verwirrt, durcheinander, ratlos und panisch, dass es ihr egal war, in welchem Aufzug sie daherkam. Sie schien vergessen zu haben, dass nur ein Nachthemd ihren reizvollen Körper verhüllte, kaum verbarg, wenn man es genau besah. Das duftige, leichte Gewebe gab mehr zu erkennen als es verdeckte.

Angela sprang auf die Straße, winkte und rief. Ein Wagen hielt an. Sie sprach mit den Männern und wusste nicht, was sie alles sagte.

Die Männer, zwei Pfleger aus dem Privatsanatorium des Professors, kümmerten sich um sie. Sie sprachen beruhigend auf sie ein. Angela nickte nur zu ihren Worten und starrte auf das Schild mit den drei gelben Buchstaben, das die Männer, auf die Brusttaschen genäht, trugen.

Sie setzte sich zu den beiden Pflegern. Einer der Männer, ein junger, bleicher Bursche mit dichtem, schwarzem Haar und einem dünnen Lippenbärtchen, zerrte ein weißes Laken aus dem hinteren Teil des länglichen Wagens und warf es der jungen Frau über die Schultern.

»Wir helfen Ihnen, Mademoiselle«, sagte er. »Sie werden sehen, dass Sie nur schlecht geträumt haben. Es ist bestimmt nichts in Ihrem Haus, wovor Sie sich fürchten müssen.«

Er sagte, dass er Victor hieße, seit über drei Jahren bei Professor Mineau angestellt sei und dass ihm seine Arbeit Freude bereite, auch wenn sie schwer sei.

Angela nickte. Sie bewegte die Lippen, redete leise vor sich hin, und die beiden Männer warfen sich stumme Blicke zu ...

»Ich heiße Angelique Gourmon«, sagte sie leise und schien ihrer eigenen Stimme nachzulauschen, als höre sie sie zum ersten Male. »Meine Freunde nennen mich Angela. Ich schreibe Liebesgedichte. Im Augenblick arbeite ich an einem Theaterstück, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, aber es wird von der Liebe handeln, von der Liebe in unserer Zeit. Sehr modern, sehr frei ...« Sie lachte, aber es hörte sich plötzlich ganz normal an. Die Nähe ihrer beiden Begleiter schien eine äußerst beruhigende Wirkung auf sie zu haben.

Sie näherten sich dem Herrensitz. Das große Hauptportal stand weit offen. Auch die Tür zum Innern des Hauses war halb geöffnet.

Über Angelas Rücken lief ein Schauer. Sie schloss die Augen, als könne sie den Anblick dieses Hauses nicht ertragen.

»Ich will nicht zurück«, sagte sie, und ihre Stimme klang fest und sicher. Während der letzten Minuten war sie merklich ruhiger geworden. Jetzt aber stiegen ihre Unsicherheit und ihre Unruhe wieder. »Dieses Haus ist mir unheimlich, ich habe Angst ...«

»Sie brauchen keine Angst zu haben, Mademoiselle«, vernahm sie Victors Stimme ganz dicht neben sich.

»Ich habe Ihnen erzählt, was ich erlebt habe, nicht wahr?« Und dann berichtete sie von ihrem Vater, der sich auf einer Geschäftsreise befand, und den sie benachrichtigen wollte. Sie achtete genau auf das, was sie sagte, und das Reden schien ihr wieder Sicherheit und Ruhe zu verleihen.

Der Fahrer steuerte den Krankenwagen bis dicht vor den breiten Treppenaufgang. Dann hielt er den Wagen an. Das Motorengeräusch erstarb.

Angela biss die Lippen zusammen und schlang das weiße Laken enger um ihre Schultern. Sie schämte sich plötzlich ihrer Blöße, und dieses Schamgefühl tat ihr gut, zeigte es ihr doch, dass sie ganz normal reagierte.

»Kommen Sie, Mademoiselle«, sagte Victor, und fasste sie am Arm. Widerwillig ließ sie sich führen.

»Es ist niemand im Haus«, flüsterte sie und warf den Kopf so heftig zurück, dass ihre Haare flogen. Angela hatte das Gefühl, als ob sie schwebe, und plötzlich kam ihr das ganze Geschehen so unwirklich, so phantastisch vor, dass sie einfach nicht daran glaubte, dies könne Wirklichkeit sein. Nein, dies alles, auch das, was jetzt passierte, gehörte mit zu dem schrecklichen Traum, den sie durchmachte. Sicher würde sie jeden Augenblick erwachen, und dann lag sie in ihrem Bett, und alles klärte sich von selbst ...

Sie gingen in das Haus. Stille und Einsamkeit empfingen sie.

Angela sah sich um und presste sich unwillkürlich enger an ihren jugendlichen Begleiter.

»Wo ist Ihr Zimmer, Mademoiselle?«, wollte Victor wissen.

»Oben, in der ersten Etage. Dort ... die Tür steht noch offen.«

An Victors Arm stieg sie die Treppe hoch. Auf dem dicken roten Teppich waren ihre Schritte nicht zu hören. Dann riss sich Angela plötzlich los.

Victors Augen weiteten sich. »Was ist?«, fragte er, und sie fand es merkwürdig, dass er mit so leiser Stimme sprach.

Heftig schüttelte sie den Kopf. »Ich geh nicht weiter, keinen Schritt!«, stieß sie hervor. Mit aufgerissenen Augen starrte sie zur Tür ihres Zimmers. Sie schob den Krankenpfleger nach vorn. »Sehen Sie nach«, wisperte sie, und in ihren Augen zeigte sich wieder der Wahnsinn. Sie kicherte. »Vielleicht haben Sie noch keinen Sarg gesehen.«

Victor näherte sich der Tür. An der Schwelle blieb er stehen. Er schüttelte den Kopf. »Ich verstehe Sie nicht, Mademoiselle, ich ...«

Angela schluckte. »Nun, was ist?« Ihre Augen bewegten sich. Ihre Blicke gingen über das Geländer, hinab zu dem anderen Krankenpfleger, der in einem der hochlehnigen Clubsessel saß, die Hände vor dem Bauch gefaltet hatte und wortlos vor sich hinstarrte.

»Nichts, Mademoiselle«, erklang Victors Stimme wieder auf. »Es ist alles in Ordnung.«

»Alles in Ordnung?«, stammelte sie. »Kein Sarg? Die schwarzen Tapeten, die Kerze, die schwarze Decke.«

Victor schüttelte den Kopf. »Nichts von alledem.«

Wie von unsichtbarer Hand geschoben näherte sich Angela der Tür ihres Schlafzimmers. Das Fenster zur Terrasse stand offen. Das Sonnenlicht fiel in den Raum, auf ihr Bett, auf die hellblauen Tapeten. Eine tiefrote Lampe hing an einem langen Kabel direkt über der Bettstatt, die seidene Zudecke lag auf dem Läufer davor ...

Angela musste sich am linken Türpfosten abstützen.

Sie begriff nichts mehr, nichts ... Anstatt über das Bild, das sich jetzt ihren Augen bot, Erleichterung zu empfinden, stiegen abermals das Entsetzen und die Furcht in ihr auf. Aber es war eine andere Furcht. Sie hatte plötzlich Angst vor sich selbst.

Sie wankte und wurde totenbleich. Der Pfleger sprang hinzu, stützte sie. Mit kaum hörbarer Stimme verlangte sie, ihr Arbeitszimmer zu sehen. Während sie die Treppe hinabstieg, fragte sie, wie sich Wahnsinn bemerkbar mache.

»Sie müssen es doch wissen, Victor«, sprach sie mit erstickter Stimme. »Sie haben tagtäglich mit Irren zu tun.« Sie musste das Wort Irren förmlich herauswürgen. »Wie beginnt es? Halluzinationen? Verfolgungswahn?«

»Ich bin nur Krankenpfleger, Mademoiselle Gourmon. Professor Mineau aber ...«

»Mineau«, hauchte sie. »Wer kennt den Namen nicht. Es gibt bestimmte Menschentypen, die anfällig für Wahnsinn sind, nicht wahr?«

Sie erhielt keine Antwort. Sie hatten das Arbeitszimmer erreicht. Wie eine Ertrinkende stürzte sich Angela auf das Telefon und riss den Hörer von der Gabel. Das Freizeichen ertönte! Kraftlos entfiel der Hörer ihrer Hand ... Angela taumelte.

»Heute Morgen«, hauchte sie, »war es anders. Da ...« Weiter kam sie nicht. Sie schrie gellend auf und presste die Hände vor das zuckende Gesicht. Dies alles war zu viel für sie.

Heute Morgen? Wann war das gewesen? Vor wenigen Augenblicken, vor einer Ewigkeit? Sie hatte jegliches Gefühl für Zeit und Raum verloren.

Sie hörte die Stimme ihres Begleiters. »Sie sind krank, Mademoiselle. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, wenn ...«

Angela atmete heftig. »Einen Arzt?« Ein Weinkrampf schüttelte ihren Körper. »Professor Mineau, ich glaube, ich sollte zu ihm.«

Sie glaubte, dass sie Anweisungen gab, dass sie nach ihren Kleidern verlangte, aber sie wusste es nicht genau. All das, was jetzt geschah, wurde nicht mehr von ihren Sinnen registriert.

Sie blickte einmal an sich herunter und erkannte, dass sie mittlerweile ein luftiges Sommerkleid trug. Hatte sie es selbst angezogen, hatte Victor ihr dabei geholfen?

Sie sah plötzlich zwei Männer. Victors Begleiter war ebenfalls in ihrer Nähe. Die beiden Männer hakten sich bei ihr unter und brachten Angela hinaus.

»Wir sind auf dem Weg nach Niort. Wir sollten einen Patienten abholen, Mademoiselle«, hörte die junge Französin die Stimme des einen wie aus weiter Ferne. »Nun verlangen Sie von uns, dass wir Sie in das Sanatorium bringen. Es ist eigentlich außerhalb unserer Kompetenz, dies ...«

»Still!«, zischte da die Stimme des anderen Mannes, und Angela war überzeugt davon, dass es Victor war. Sie konnte die beiden Stimmen kaum mehr voneinander unterscheiden. »Du siehst, in welchem Zustand sie sich befindet. Er ist sehr bedenklich.«

»Mein Zustand ist bedenklich?« Ja, das begriff sie noch, sie fühlte selbst das Fremde, das Unfassbare, das Besitz von ihr ergriffen hatte, das sie manchmal erkannte und nicht wahrhaben wollte.

Sie sah den Krankenwagen vor sich.

»Wir dürfen Sie nicht vorne hineinsetzen, nicht als Patientin. Das ist gegen die Vorschrift«, klang Victors Stimme neben ihr auf. Sie nahm alles nur noch wie durch einen dichten, wallenden Nebel wahr. »Wir bringen Sie in das Sanatorium, Mademoiselle. Heute Abend sind Sie vielleicht schon wieder zu Hause. Ich bin sicher, dass es nichts Ernstes ist ...«

Er öffnete die Hintertür und zog die dreistufige Metalltreppe heraus, damit es Angela leichter hatte, einzusteigen.

Die junge Französin hob den Blick und erwartete eine Krankenbahre und eine Bank zu sehen.

Alles in ihr sträubte sich gegen das, was ihre fiebernden Augen wahrnahmen.

Vor ihr stand der große, schwarze Sarg, in dem sie gelegen hatte, und daneben stand der Bronzeleuchter mit der dicken, schwarzen, flackernden Kerze.

Da schaltete ihr Verstand ab.

1. Kapitel

Der Mann auf der Bank, die seitlich in einem Feldweg unter einer hohen Pappel stand, war der Ex-Kommissar Chagan. Der ehemalige Beamte betrachtete sinnend die dicke Havanna, die er zwischen den Fingern hielt. Er streckte die Beine von sich und blinzelte in die Sonne. Seit er vor zehn Monaten pensioniert worden war, nutzte er die freie Zeit und machte viele Spaziergänge. Gerade hierher, in diese abgelegene, sumpfige Gegend, kam er immer wieder. Vor elf Monaten, als er seinen letzten Fall zu den Akten legte, war er noch einmal aus Berufsgründen hier gewesen. Damals war in dieser Gegend ein junges Mädchen von neunzehn Jahren spurlos verschwunden.

Man hatte den Fluss Sevre Niortaise abgesucht, die Flachmoore, jeden Winkel in den verstreut liegenden Bauernhöfen und die Gewölbe der Ruine, die halb verborgen hinter einem Dickicht lag, und deren graues, moosbewachsenes Gemäuer er von hier aus gerade noch wahrnehmen konnte.

Das Land hatte früher einmal höher gelegen, der Boden hatte sich gesenkt. Die Schlamm- und Torfschichten setzten sich ab, und das Ufer des Sevre war an dieser Flusskrümmung besonders flach. Welchem Zweck die Ruine einmal diente, wusste man heute nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen. Es hieß, dass ein Vertrauter König Ludwigs XVI. den Wirren der Revolution in Paris entkommen konnte und sich mit einigen Freunden bis zur Atlantikküste durchschlug. Hier, am Unterlauf des Sevre Niortaise, befand sich in jenen Tagen ein Landhaus dieses Königstreuen. Dorthin zog er sich zurück. Im Laufe der Jahre baute er dieses Haus zu einer Art Festung aus. Die vornehme Herkunft dieses Herrn schwand dahin wie der letzte Schnee in der warmen Märzsonne. Das ehemalige Landhaus wurde zu einer Herberge für Räuber und Plünderer. Der Marquis de Noir (so nannte man ihn, weil er nachts auf Raubzüge ausging) wurde bald zum Schrecken dieser Gegend. Wenn die Bauern nicht freiwillig Getreide und Fleisch lieferten, so wurde es ihnen mit Gewalt abgenommen. Und wer sich widersetzte, den nahm man gefangen und folterte ihn. In seinem Haus am Fluss, das einen burgähnlichen Charakter angenommen hatte, sollte der Marquis de Noir eine Folterkammer haben, die man fürchtete. Einer seiner Begleiter war ein Henker, der ebenfalls in den Diensten des Königs gestanden hatte.

Ex-Kommissar Chagan biss die Spitze seiner Havanna ab, drehte die bunte Bauchbinde fein säuberlich in die richtige Stellung und zündete sich die würzige Zigarre genussvoll an.

Er wollte nicht wissen, was sich hier vor zwei Jahrhunderten alles abgespielt hatte!

Er erhob sich. Trotz seiner fünfundsechzig Jahre wirkte er immer noch jugendlich, salopp und sportlich und war nicht der Typ des bauchigen, schwerfälligen Beamten hinter dem Schreibtisch. Er war mit hellen Sommerhosen und einem dunkelblauen, offenen Sporthemd bekleidet.

Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, dass dieser Mann ein pensionierter Kriminalbeamter war, den die Ermittlungsergebnisse seines letzten Falles nicht zufriedenstellten. Was war vor elf Monaten in dieser Gegend geschehen? Ein Unfall? Ein Verbrechen? Das Verschwinden des neunzehnjährigen Mädchens war bis zur Stunde nicht geklärt ...

Chagan bearbeitete den Fall zwar nicht mehr, aber ein alter Fuchs wie er konnte das Jagen nicht lassen.

Dieser letzte, ungeklärte Fall beschäftigte ihn in besonderem Maße.

War es deshalb, weil die Bauern in dieser Gegend so viel unsinniges Zeug redeten? Die Bewohner in den verstreut liegenden Höfen waren überzeugt davon, dass das Verschwinden der schönen Fremden, die in Niort zu Besuch weilte, mit dem Marquis de Noir zu tun hatte.

Schon damals, so hieß es allgemein, damals, zur Zeit der Revolution und die Jahre danach, hatte der unheimliche Marquis ein besonderes Auge für die schönen Mädchen auf den Höfen. Die, welche ihm gefielen, holte er zu sich in sein Haus am Fluss. Sein Geist, ruhelos und gefährlich, spukt weiter in den Gemäuern, und sein Verlangen nach Liebe und Schönheit ist bis auf den heutigen Tag nicht ausgelöscht.

Was verbarg sich wirklich hinter diesem abergläubischen Geschwätz?

Chagan hatte während seiner Dienstzeit mehr als einmal die Erfahrung gemacht, dass die Landbevölkerung aus verschiedenen Gründen log, wenn es um die Aufklärung eines Verbrechens ging. Er kannte die Menschen hier, er war mit ihnen groß geworden, und doch blieben sie ihm ein Rätsel. Die Landschaft und die Geschichte hatten die Bewohner von Niort, Coulon und der Sumpf- und Moorlandschaft Poitevin auf eigensinnige Weise geprägt.

Er rauchte gedankenverloren seine Zigarre, während er sich in die Richtung des Sumpfs bewegte, der wie ein natürlicher Schutzwall die westliche Front des Gemäuers umschloss. Dahinter, auf der anderen Seite, rauschte der Sevre Niortaise. Der breite Feldweg dorthin zweigte in zwei verschiedene Richtungen ab. Nach links führte er direkt auf einen Bauernhof, der sich hinter einem hügeligen Feld zeigte, nach rechts kam man auf einen schmalen Weg, der auf das Südportal des burgähnlichen Schlupfwinkels des Marquis de Noir führte. Chagan wollte sich gerade nach links wenden, als er das Traktorengeräusch vernahm. Er wandte den Blick. Von rechts näherte sich ein roter Traktor, an den ein Wagen gekoppelt war. Hinter dem Steuer des langsam auf dem holprigen Pfad rollenden Gefährts saß Louise, eine alte Bauersfrau, deren Gesicht wie zerknittertes Pergament aussah.

Louise war siebzig, doch man hätte sie ebenso gut auf neunzig schätzen können. Sie hatte grobe, verarbeitete Hände, die zupacken konnten und an harte Feldarbeit gewöhnt waren.

Chagan erinnerte sich daran, dass Louise vor dreißig Jahren denselben Weg schon mit dem Pferdegespann gefahren war, um den Männern auf den Äckern, die sich weit nach Süden ausdehnten und immer wieder von großen Sumpfgebieten unterbrochen waren, das Mittagessen zu bringen.

Auf dem Wagen hinter dem Traktor standen einige Körbe und Speisebehälter.

Louise trug ein ausgewaschenes blaues Kleid und ein blaues Kopftuch mit weißen Punkten. Als sie den einsamen Spaziergänger auf dem Feldweg erblickte, hielt sie an und schaltete den Motor ab.

»Der gute alte Chagan«, sagte sie mit rauer Stimme, während sie wie ein Mann die schwielige Rechte herausstreckte, um Chagan die Hand zu geben. »Immer noch auf der Suche nach Spuren? Wie lange willst du das noch fortsetzen, hm?«

»Bis ich was finde, Louise«, antwortete der ehemalige Kommissar heiter.

Louise schlug mit einer theatralischen Geste die Hände über ihrem grauen Haupt zusammen. »Das kann bis zum jüngsten Tag dauern, mein Lieber. Ich denke, man hat dich im letzten Jahr pensioniert?«

»Was vorher Beruf war, ist jetzt Hobby«, antwortete Chagan.

»Du hast einen Tick, das ist alles.« Die Stimme der alten Louise klang mit einem Male unfreundlich. »Man soll die Toten in Ruhe lassen. Es bringt Unglück, wenn man sich allzu sehr mit ihnen beschäftigt, lass dir das gesagt sein! Erst hast du allen Bauern im Umkreis von fünfzig Kilometern Löcher in den Bauch gefragt, und als dir das nicht weiterhalf, da ...«

Chagan unterbrach sie, indem er abwinkte. »Ihr habt euch keine Löcher in den Bauch fragen lassen, Louise«, erwiderte er.

Die Alte schob ihre Lippen nach vorn, und ihr zahnloser Mund sah aus wie eine bewegliche Gummimasse. »Ihr habt alles durchsucht, ihr habt nichts gefunden. Wenn das Mädchen nicht im Sumpf umgekommen ist, dann, dann hat sie der Marquis geholt!« Bei den letzten Worten hatte sie die Stimme unwillkürlich gesenkt. Die Alte wandte den Blick und sie sah zu dem verwitterten Gemäuer hinter dem Flachmoor hinüber. Dickicht und dichtes Buschwerk umrankten die alten Steine. Düster und verlassen lag die Ruine da und wirkte selbst im Sonnenlicht ein wenig unheimlich.

Louise schüttelte den Kopf. »Du gibst keine Ruhe, so lange nicht, bis du selbst Unheil auf dich lädst, Chagan. Oder aber, und das ist vielleicht noch wahrscheinlicher ...« Sie streckte ihre Rechte aus, und der Ärmel des blauen, ausgewaschenen Kleides rutschte in die Höhe, dass ihre braune, gegerbte, sommersprossige Haut zu sehen war. »... du landest hinten, bei Mineau, in der Klapsmühle!«

Chagan folgte mit dem Blick der ausgestreckten Hand. Die Luft war so klar, dass man kilometerweit über das flache Land blicken konnte. Hinter einer dichten Baumreihe waren die hellen Umrisse eines gewaltigen Gebäudekomplexes zu sehen. Das war das Privatsanatorium für Nerven- und Geisteskranke, die in dieser abgeschiedenen, einsamen Gegend die notwendige Ruhe fanden. Chagan erinnerte sich daran, einmal ein Bild dieses Sanatoriums gesehen zu haben. Es gab großzügige Parkanlagen, Laubengänge und romantische Pavillons, die zum Ausruhen und Verweilen einluden. Die nahen Wälder eigneten sich ausgezeichnet für ruhige, ausgedehnte Spaziergänge.

Er hörte die Stimme der alten Louise. »Ich sehe dich seit Tagen hier wie einen Fuchs herumstreichen, Chagan. Du näherst dich in gefährlicher Weise den Mooren und bist immer wieder in der Nähe der Ruine. Wir hier meiden dieses Gemäuer, wir wissen, dass es Unheil bringt. Besonders Frauen sind gefährdet. Ich würde mich dem Haus am Fluss nicht auf hundert Schritte Entfernung nähern, der Marquis ...« Mit böser Miene schwieg die Alte, als der pensionierte Beamte lachte.

»Der Marquis de Noir, Louise, soll scharf auf junge, hübsche Mädchen gewesen sein, ich habe bis zur Stunde nicht gewusst, dass er auch ...« Weiter kam er nicht. Die alte Louise drehte den Zündschlüssel, löste die Bremse und ratterte mit dem Traktor davon, ohne noch ein weiteres Wort zu sagen. Der Wagen rasselte über den Feldweg, Staub wirbelte auf, und Auspuffgase stiegen Chagan in die Nase. Er blickte dem davonratternden Gefährt nach, bis es hinter einem Erdhügel verschwunden war. Dann setzte er seinen Weg zum Gemäuer fort.

Bald erreichte er das Südportal. Das schwere, verrostete Tor hing windschief in den Angeln. Der Innenhof war dunkel und schattig. Der burgähnliche, fast völlig zerfallene Komplex war von einer hohen, verwitterten Mauer umgeben. Diese war von zwei Eingängen – dem südlichen Portal, an dem er stand, und einem weiteren Eisentor, das vom Fluss her auf das Grundstück führte – durchbrochen.

Chagan ging in den Hof. Beide Tore waren weit geöffnet. Der Innenhof war mit grobgehauenen Steinen gepflastert.

Der Ex-Kommissar versuchte in Gedanken das Mädchen zu begreifen, das ganz allein spazierengegangen war und mit voller Absicht diese Ruine aufsuchte. War sie wirklich allein gewesen? Auch diese Frage war noch ungeklärt.

Chagan kaute auf der erloschenen Havanna, während er sich dem zerfallenen Hauptgebäude näherte. Deutlich war noch die Anordnung der Räume zu erkennen. Über einem Teil des Gebäudes lag sogar noch das Dach. Türen waren kaum mehr vorhanden, oder nur noch in fauligen Resten, die immer mehr verfielen, da sie der ständig feuchten Luft vom Fluss her ausgesetzt waren.

Immer wieder musste Chagan insgeheim die strategisch äußerst günstige Lage dieses Anwesens anerkennen.

Noch heute, nach zwei Jahrhunderten, war deutlich der raffinierte Fluchtweg zu erkennen. Genaugenommen waren es zwei. Einer, der zum Fluss führte, auf dem immer ein Boot bereitgelegen haben musste, der andere, der quer durch die Sümpfe führte. Die Wege waren durch Pflöcke markiert gewesen und so gestaffelt, dass sie nur von dem Marquis de Noir selbst gelesen werden konnten. Jeder Verfolger musste dann unweigerlich im Moor steckenbleiben. Neben dem Hauptportal im Süden waren zwei Nischen eingebaut, in dem sich offensichtlich Wachtposten aufgehalten hatten, um das Anwesen auch von diesem sehr wichtigen Zugang her zu sichern und zu verteidigen. Der Marquis hatte ganz offensichtlich ein Leben wie ein Burgherr geführt, das verrieten selbst diese stummen, steinernen Zeugen.

Der Innenhof maß ungefähr zweihundert Meter im Durchmesser.

Zahlreiche kleinere Gebäude schlossen sich an das Haupthaus an. Eine Art Wehrturm war im Ansatz zu erkennen, aber offensichtlich war er nicht weitergebaut worden.

Plötzlich hörte Chagan das Geräusch. Es war dumpf und fern, und es hörte sich an, als wäre irgendwo in den Kellergewölben ein schwerer Stein herabgefallen.

Chagan verhielt in der Bewegung und lauschte.

»Hallo?!«, rief er, und seine Stimme hallte durch die leeren, starrenden Fensterrechtecke, verlor sich in den verstaubten, halbverschütteten Räumen. »Hallo! Ist da jemand?«

Er ging in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war, blieb an einer fauligen, mit Moos und Flechten überwachsenen Tür stehen und starrte in das düstere, verstaubte und mit Spinnweben behangene Innere des Hauptgebäudes. Aus der Tiefe dieses Kellers war es gekommen ...

Chagans Augen wurden schmal. Der Instinkt des alten, routinierten Kriminalisten erwachte. Er sah die dunklen, rohen Treppen, die in die Tiefe eines Kellergewölbes führten. Und er sah noch etwas anderes.

In einer schmalen Bahn von Sonnenstrahlen, die durch ein Loch in der Hauswand Eingang fanden, schimmerte das riesige Netz einer Spinne. Das feine Gespinst hatte ursprünglich von der vorspringenden Decke bis hinab zur obersten Stufe der Kellertreppe gereicht. Jetzt aber war das Netz mehr als zur Hälfte zerrissen. Lose Fäden schwebten durch die Luft, wie unter einem geheimnisvollen Hauch, und all dies wies darauf hin, dass hier vor wenigen Augenblicken irgendjemand gewesen war ...

Chagan warf in hohem Bogen die erloschene Havanna weg. Er näherte sich der Treppe, ging hinab, sah den aufgewühlten Staub und erkannte deutlich Fußspuren.

Es war jemand hier, jemand, der sich verbarg, der sich ihm nicht zeigen wollte.

Der pensionierte Kommissar ging die Treppen hinunter, Stufe für Stufe, und mit jedem Schritt in die Tiefe wurde es finsterer. Die rohen Wände strahlten Kälte aus.

Es raschelte zwischen seinen Füßen, und drei fette Ratten krochen um ihn herum. Er musste sie mit Gewalt beiseitetreten.

Chagan verhielt in der Bewegung. Er fühlte, dass jemand in seiner Nähe war. Nur für den Bruchteil einer Sekunde.

An der Wand zeichnete sich plötzlich ein großer, schwarzer Schatten ab, die unförmigen Umrisse eines riesigen Menschen.

Dann war die Wand wieder grau, und die rohen, massiven Steine füllten sein Blickfeld aus.

Von der gegenüberliegenden Seite der Kellerwand fiel durch eine Mauerritze Tageslicht in die Tiefe. Jemand hatte eben noch vor diesem Lichtschacht gestanden, und sein Schattenbild war an die Wand, unmittelbar neben Chagan, geworfen worden.

Das Gewölbe rundum war leer. Der Boden schien das dunkle Etwas, das er deutlich wahrgenommen hatte, verschluckt zu haben.

Stille umgab ihn, eine unheimliche, erdrückende Stille.

Die Stirn des Beamten bedeckte sich mit einer feinen Schweißschicht. Er wusste plötzlich, dass es tatsächlich ein Geheimnis um dieses zerfallene Gemäuer gab, und er wollte diesem auf der Spur bleiben.

Zur gleichen Zeit, knapp drei Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt ...

Roger und Isabell waren mit den Rädern unterwegs. Auf den Gepäckträgern schleppten sie ein Zelt, Decken und etwas Proviant mit. Sie waren in St.-Jean-d'Angely aufgebrochen und hatten die Absicht, mit den Rädern bis nach Angers zu fahren. Das waren über 200 Kilometer. Sie hatten sich vorgenommen, diesen ersten gemeinsamen Urlaub nach ihrer Verlobung so zu gestalten, wie es ihnen gefiel. Sie wollten kein Hotel sehen, kein Gasthaus und keine Pension. Sie zelteten, wo es ihnen passte, sie blieben, solange sie wollten und wo es ihnen gerade gefiel. Nur eine Grenze war ihnen gesetzt: In genau dreieinhalb Wochen musste Roger wieder in St.-Jean-d'Angely sein. Nach seinem Studium begann dann der Ernst des Lebens. Er sollte das väterliche Geschäft übernehmen, einen Betrieb mittlerer Größe, der als Zulieferer für die Elektroindustrie recht gute Chancen hatte, und Roger war davon überzeugt, dass er in den nächsten drei Jahren den Betrieb auf fast das Doppelte der bisherigen Kapazität erweitern konnte.

Roger machte eine besorgte Miene, als er den sich verdüsternden Himmel betrachtete. »Ich fürchte, wir bekommen noch einen ordentlichen Regenguss ab, Isabell«, meinte er. Er lenkte das funkelnagelneue Sportrad sicher um einen mächtigen Baumstumpf, der weit in den Pfad hineinragte. Links neben ihnen strömte der Sevre Niortaise. Auf der anderen Seite des Flusses und rechts neben ihnen dehnte sich dichter Mischwald aus.

Der Fluss trug Schlamm, faulige Äste, aufgeweichtes Papier und Blattwerk mit sich.

Eine Windbö rauschte in den Wipfeln der dichtbelaubten Bäume. Der Himmel war plötzlich pechschwarz. Die Bäume, eben noch von hellem Sonnenlicht angestrahlt, wirkten jetzt dumpf und düster, wurden eins mit der Dunkelheit, die sich wie ein schwerer Mantel über den Wald legte.

Die Vögel verstummten, der Fluss schien mit einem Male stärker zu rauschen, und sie empfanden plötzlich jedes Geräusch in dieser Stille doppelt so stark wie zuvor.

Roger erhob sich aus seinem Sattel, trat fester in die Pedale. Seine Augen waren in ständiger Bewegung. Er suchte nach einem günstigen Unterstellplatz. Die ersten Tropfen klatschten schwer auf die beiden herab.

Es wäre ein leichtes gewesen, jetzt noch schnell das Zelt unter einem Baum aufzuschlagen, um vor dem Regen vorerst sicher zu sein. Doch alles deutete darauf hin, dass es ein Gewitter gab. Grelle, lange Blitze zuckten über den Horizont, und das dumpfe, ferne Grollen kam rasch näher.

Roger wollte weg von den Bäumen. Vielleicht fand er noch rechtzeitig einen geeigneten Platz am Rande des Ufers, in der Nähe eines Erdhügels, hinter dem er das Zelt aufstellen konnte.

Es fing stärker an zu regnen. Der Boden wurde feucht. Roger warf einen Blick zurück. Auch Isabell trat so schnell sie konnte in die Pedale. Sie war dicht hinter ihm, lag halb über den Lenker gebeugt, und er hörte ihren Atem.

Rechts lichteten sich die Baumreihen ein wenig. Das Flussufer wurde breiter.

»Wir werden unmittelbar am Damm unser Zelt aufschlagen«, brüllte Roger zurück. Der Sturm riss ihm die Worte von den Lippen. »Ich fürchte, dass der Wind noch stärker wird, dann ...«

Er brach ab, als er die schwarze, hohe Mauer sah, die sich hinter der Wegkrümmung, direkt am Fluss, zeigte. Es war, als ob das Gemäuer wie eine riesige, erstarrte Echse aus grauer Vorzeit aus dem Fluss wuchs und sich zu einem mächtigen Berg auf dem trockenen Land erhob. »Das ist genau das, was wir brauchen. Dort unten machen wir halt, Isabell. Eine bessere Gelegenheit finden wir weit und breit nicht ...«

Der Weg führte noch einmal etwas aufwärts, und Roger hatte Gelegenheit, über die Mauer zu sehen, die in einer Entfernung von ca. fünfzig Metern vor ihm lag.

Er sah in den Innenhof eines zerfallenen Gebäudes.

Sie erreichten die moosüberwachsene Mauer am Flussufer. Ein schmaler, feuchter Sandstreifen lag zwischen ihr und dem Wasser. Wenn man um sie herumging, kam man zu einem großen, verrosteten, weit offenstehenden Tor, das direkt zum Fluss führte.

Roger erkannte die Situation sofort.

»Wir stellen uns drinnen unter. Komm, rasch!«

Er nahm sein Rad unter den Arm, eilte auf dem schmalen Sandstreifen an der Mauer entlang auf das Tor zu und stellte das Rad ab.

Es regnete in Strömen. Roger hetzte zurück, ging Isabell entgegen, die sich mit dem schwer bepackten Fahrrad abquälte. Es gelang ihr nicht, es zu tragen oder es neben sich herzuschieben. Der Sandstreifen war zu schmal. Unmittelbar neben ihr begann das flache, schlammige Flussbett.

Völlig durchnässt erreichte Roger das Tor, lehnte das Rad an. Ihre Kleider, ihr Gepäck und ihr Proviant waren in Folien verpackt. Sie machten sich jetzt nicht mehr die Mühe, auch noch die Räder unterzustellen. Roger packte Isabell bei der Hand, zog die zierliche Französin mit sich auf das düstere Hauptgebäude zu, das zur Hälfte noch ein sicheres Dach trug.

Und jetzt öffnete der Himmel alle Schleusen. Die Wassermassen stürzten mit solcher Wucht herab, dass regelrechte Fontänen vom Boden aufsprangen und den Hof, den sie durchquerten, im Nu in einen See verwandelten.

Es blitzte und donnerte ununterbrochen. Eine Windbö trieb sie auf die Seite. Die beiden stemmten sich dagegen erreichten klitschnass einen der dunklen Eingänge, stellten sich unter. Der Regen trommelte auf das Dach, dass es dumpf durch die Ruine hallte. An vielen Stellen waren die Ziegel undicht, und kleine und größere Rinnsale liefen über die alten, grauen Wände, sammelten sich zu einer ausgedehnten Pfütze in dem zentimeterdicken Staub oder zwischen den groben, unbehauenen Steinen, die hier auf Schritt und Tritt zu kleinen Haufen zusammengetragen waren.

Roger und Isabell drückten sich in eine trockene Ecke. Die Finsternis wurde nur durch die grellen Blitze, die den Himmel zum Glühen brachten, aufgehellt.

Das Wasser rauschte durch die leeren Fensterhöhlen, trommelte auf das Dach, der Wind pfiff durch die Mauerritzen, und Ratten raschelten im Gebälk.

Isabell wischte sich mit der flachen Hand über das feuchte Gesicht. Der Regen tropfte von ihren Augenbrauen und der Nasenspitze.

»Ich muss schrecklich aussehen«, flüsterte sie und strich das nasse Haar aus der Stirn.

Roger lachte. »Du siehst so gut wie immer aus.« Er presste sie an sich, und sie fühlte seinen warmen Körper unter dem nassen Hemd.

Roger löste sich wieder sanft von ihr, ging zum Ausgang. Sein Blick schweifte hinüber zu dem zweiten Tor, das sich auf der anderen Seite des Hofes befand, und das er nur zu einem Drittel sehen konnte. Das verrostete Gitter quietschte und knirschte unter dem Druck des Windes in den alten, morschen Angeln.

Aufmerksam ließ er den Blick wandern, während die Regenmassen herabstürzten und zackige Blitze den kohlenschwarzen Himmel spalteten. Der Schatten der hohen Mauer fiel dann jedes Mal jäh in den öden, verwilderten Innenhof, wurde zu einem bizarren Etwas, das tausend Deutungen zuließ und manchmal sogar wie der riesige, überdimensionale Schatten eines Menschen aussah ...

Roger fühlte eine Bewegung neben sich.

Isabell.

»Was ist?«, flüsterte er und wunderte sich, dass er die Stimme dämpfte, trotz des Kraches, der rundum herrschte, den Regen und Wind erzeugten.

»Hoffentlich ist es bald vorüber«, erwiderte sie und schmiegte sich wie eine Katze, die die Wärme des Ofens suchte, an ihn. »Mir gefällt es hier nicht.«

»Angst?«, fragte er, und seine Lippen wurden von einem Lächeln umspielt.

»Keine Angst, nein. Es ist mir nur etwas unheimlich in dieser Umgebung, das ist alles.«

Merkwürdig. Er wollte es sich nicht eingestehen. Aber ihm erging es genauso. Er hatte das Gefühl, dass außer ihnen noch jemand hier war. Aber dieser Gedanke war natürlich absurd. Dennoch konnte er ein leichtes Zusammenzucken nicht verbergen, als Isabell plötzlich sagte: »Ich kann mir nicht helfen, aber ich muss ständig daran denken, dass uns jetzt, in diesem Augenblick, jemand beobachtet.«

»Unsinn«, entgegnete er rau. »Die Umgebung und die Situation bringen einen auf solche Gedanken.«

Sie versuchte zu lächeln, aber es gelang ihr nicht so recht.

Ein ungeheurer Donnerschlag ließ sie zusammenfahren. Das Grollen schien sich in den Wänden und leeren, schuttbeladenen Räumen fortzusetzen. Der Boden unter ihren Füßen erzitterte.

Roger kniff plötzlich die Augen zusammen. Etwas hatte sich verändert. Was war es? Er dachte verzweifelt darüber nach, und plötzlich wusste er es wieder.

Das Tor vorne, er sah das Tor nicht mehr!

Er presste die Lippen zusammen und beugte sich um den Mauervorsprung herum, so dass der Regen in sein Gesicht spritzte. Er hatte gut ein Drittel des vorderen Tores sehen können, jetzt aber sah er nichts mehr.

Das konnte nicht sein. Sicher täuschte er sich.

Er schob Isabell beiseite. »Einen Moment«, sagte er. »Ich bin gleich zurück. Es dauert nicht lange. Etwas ist hier nicht in Ordnung.«

Sie hielt den Atem an. »Wie meinst du das, Roger?«

»Es ist nichts von Bedeutung, Isabell. Ich will nur Gewissheit haben, das ist alles. Rühre dich nicht von der Stelle! Du wirst mich nicht aus den Augen verlieren.«

Ohne ihren Protest abzuwarten, rannte er in den strömenden Regen hinaus, durchquerte den Innenhof, blieb auf halber Strecke stehen. Er konnte nicht fassen, was er sah. Das alte, verrostete Tor, das weit offen gestanden hatte, war fest verschlossen.

Träumte er? Narrte ihn ein Spuk?

Er spürte mit einem Mal den Regen nicht mehr, der seine Haut peitschte. Er stürzte auf das Tor zu, riss und zerrte daran. Das verrostete Gitter klapperte, aber es ließ sich nicht von der Stelle bewegen. Das große, schwere Schloss hielt beide Torhälften zusammen.

Siedend heiß stieg es in ihm auf. Er wirbelte herum, warf einen Blick zu der Tür hinüber, an der sich die Umrisse seiner Verlobten abzeichneten. Er winkte ihr zu und schrie, dass er nur nach den Rädern sehen wolle.

Dann bog er auch schon um eines der kleinen Seitengebäude herum, näherte sich dem Tor, durch das sie gekommen waren und hinter dem der Sevre Niortaise rauschte, unter den heftig herabprasselnden Regenmassen schäumte und anschwoll.

Der Wasserspiegel reichte bis zum Toreingang, das Tor war verschlossen und die Räder waren verschwunden!

Ein leises Stöhnen kam über Rogers Lippen.

Das ging nicht mehr mit rechten Dingen zu!

Sie saßen in der Falle. Aber das war es nicht, was ihn erschreckte. Selbst wenn beide Tore verschlossen waren, bedeutete das noch lange nicht, dass es keine Möglichkeit gab, an irgendeiner Stelle die Mauer zu erklimmen. Nur die Tatsache, dass er sich dies alles nicht erklären konnte, entsetzte ihn. Er musste zurück zu Isabell, musste bei ihr bleiben, musste versuchen, ihr irgendeine Erklärung zu geben – für das Rätselhafte, das sich hier ereignet hatte. Nein, rätselhaft war nicht mehr der richtige Ausdruck. Dies hier war schon unheimlich.

Er rannte über den Hof und hetzte auf den dunklen Eingang des Hauses zu, in dem sie sich aufgehalten hatten. Sein Atem flog, sein Herz pochte wie rasend, und der Schweiß auf seiner Stirn mischte sich mit dem Regen und lief über sein glühendes Gesicht.

»Isabell«, keuchte er und bog um den Türpfosten. Sein Herzschlag stockte.

Er starrte in die dunkle Nische, in der sie gestanden hatten. Sie war leer.

»Isabell!«

Keine Antwort.

»Nun lass den Unsinn!«, stieß er hervor. »Es ist nicht der richtige Augenblick, um zu scherzen. Komm raus aus deinem Versteck!«

Er starrte in die angrenzenden Räume, rannte die Treppenstufen hinauf und hinunter und fühlte, wie sich sein Herz verkrampfte. Die dunklen, rohen Wände rundum schienen sich plötzlich mit Leben zu erfüllen und langsam näherzurücken.

»Isaaabeeeeelll!« Es donnerte, es krachte, der Regen rauschte und übertönte Rogers gellenden, schrillen Schrei. Roger wankte. Erst jetzt schien sein Verstand wieder einzusetzen, und er begriff, was geschehen war.

Isabell war verschwunden!

Ex-Kommissar Chagan blieb lauschend stehen.

War da nicht eben eine Stimme gewesen, ein Ruf?

Er hörte das dumpfe Grollen und das heftige Rauschen des Regens. Irgendwo tropfte es von der Decke, und er hörte das rhythmische »Klack ... klack ... klack ...«

Nein, er musste sich doch getäuscht haben. Seine Nerven befanden sich in einer nervösen Spannung. Er wusste, dass es hier unten jemanden gab, der sich vor ihm verbarg. Warum?

Jemand, der sich verbarg, fürchtete etwas. Das war eine uralte Regel.

Seit mehr als einer Viertelstunde befand er sich hier unten in diesem feuchten Kellergewölbe. Er musste ständig Streichhölzer entzünden, um sich zu orientieren.

Die Weiträumigkeit dieses Kellergewölbes verwunderte ihn. Alle Räume waren irgendwie miteinander verbunden – aber es gab keine durchgehenden Trennwände mehr.

Als er vor elf Monaten bei seinen Nachforschungen hier gewesen war, hatte er diesen Keller schon durchsucht. Aber seitdem schien sich etwas verändert zu haben. Die schmalen, dunklen Gänge machten einen aufgeräumten Eindruck. Und auch die Tatsache, dass er vom Kellergewölbe des Haupthauses aus sämtliche Kellerräume der Nebengebäude erreichen konnte, befremdete ihn. Das war damals nicht der Fall gewesen.

Oder hatten sie den einen oder anderen Gang übersehen? Nein, sie hatten ordentliche Arbeit geleistet, sie waren nicht oberflächlich gewesen.

Er ging um einen Schutthaufen herum, gelangte in einen kerkerähnlichen Raum, in dem unmittelbar unter der Decke ein winziges, vergittertes Fenster war, durch das jedoch kein Tageslicht mehr fallen konnte. Draußen türmten sich moos- und grasüberwachsene Erdmassen auf, die teilweise sogar bis an die leeren Fensterhöhlen im Parterre reichten oder darüber hinauswuchsen.

An einer Wand hing ein riesiger Eisenring, und daran waren die Reste einer Kette befestigt.

Offensichtlich hatte man in diesem Kerker die Gefangenen angekettet.

Chagan ging in den nachfolgenden Raum. Es war stockfinster, und er musste immer öfter ein Streichholz anreißen. Die Schachtel war fast leer.