Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

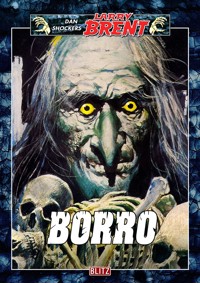

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

Borro, der Zombie In seinem wohlverdienten Urlaub nimmt Larry Brent alias X-RAY-3 an einer Fotosafari teil. Gemeinsam mit anderen Touristen ist der Amerikaner mitten in einem Wildpark im Herzen Ostafrikas untergebracht, als eine junge Deutsche, mit der er zuvor noch geflirtet hat, verschwindet. Kurze Zeit später findet man ihre schrecklich zugerichtete Leiche, und die Spuren deuten darauf hin, daß sie Opfer von Kannibalen geworden ist. Helga Körtners Schicksal setzt Larry zu, und er stößt auf eine furchtbare Wahrheit: Ein Zombie geht um! Menschen verschwinden, und alle holt der Zombie, um sich ewige Jugend zu bewahren. Waffen erweisen sich als wirkungslos, und X-RAY-3 wagt es, in ein verbotenes, mystisches Dorf einzudringen. Aber der Todesfluch des Zombie trifft auch ihn. Er verfolgt Larry Brent sogar bis nach Amerika. Dr. Satanas - Herr der Skelette Wieder taucht der unheimliche Dr. Satanas auf. Und seine Pläne sind perfider als jemals zuvor. In Dr. Lebusons gynäkologischer Klinik in Paris übernimmt er die Rolle des Klinikleiters und experimentiert mit den schwangeren Frauen. Nachdem diese eine mit Chemikalien verseuchte Flüssigkeit getrunken haben, geschieht in ihren Leibern grausames. Der ungeborene Körper unter ihren Herzen verwandelt sich zu einem Skelett, und bei der Geburt erwachen diese zu einem gespenstischen Leben. Gemeinsam bilden sie ein Heer unschlagbarer Mörder, das willenlos ihrem Führer Dr. Satanas gehorcht und bereit ist die Menschheit von Grund auf auszurotten!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 35

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-835-8

Dan Shockers Larry Brent Band 35

BORRO

Mystery-Thriller

Borro, der Zombie

von

Dan Shocker

Prolog

McCure, der stoppelhaarige Ire, wischte sich mit seiner breitflächigen Hand über das verschwitzte Gesicht. Mit der anderen hielt er die Whiskyflasche und führte sie immer wieder an die Lippen – schluckte gierig. Der braune Saft lief ihm aus den Mundwinkeln und tropfte in seinen verwilderten Bart.

»Schwein«, knurrte Jonathan McCure. Aber damit meinte er nicht sich. Er dachte an den geheimnisvollen Captain, der dieses verhexte, heftig schaukelnde Schiff ins Verderben führte.

Draußen pfiff und heulte der Sturm.

Der Boden unter McCures Füßen wankte. Die abgetakelte Windrose fuhr genau in den Sturm hinein, aber es gab keine Mannschaft mehr, die das Unglück hätte verhindern können. Außer ihm und dem verrückten Kapitän existierte kein Mensch mehr auf diesem Kahn.

Höchstens noch ein paar Ratten.

Der Wind fasste in die zerrissenen Segel. Es knirschte und ächzte. Die Windrose wurde wie eine Nussschale auf den turmhohen Wellen hin- und hergeworfen.

McCure flog in eine Ecke. Geistesgegenwärtig hielt er die Flasche hoch. Es war die letzte aus seinem Vorrat. Diese Tropfen wollte er sich nicht entgehen lassen. Sie würden auch die letzten in seinem Leben sein!

Mühsam rappelte sich der Ire wieder auf. Aus blutunterlaufenen Augen stierte er auf die Tür.

Sollte er es wagen? So viele hatten es versucht und waren gescheitert – weil sie Angst gehabt hatten. Er aber war nicht ängstlich, wartete auf seine Stunde, denn er war ohnehin verloren. Aus eigener Kraft kam er nicht mehr runter von diesem Schiff und konnte es auch nicht mehr steuern.

Aber das war ihm egal.

Es war gut, dass es so kam. Die Hölle konnte diesen Sieg nicht davontragen.

Die Windrose war ein Geisterschiff.

Seit Tagen trieb sie führerlos durch das Meer. McCure, meistens im Vollrausch, wusste nicht, wo er sich befand, kannte die Position nicht mehr.

Wozu auch? Wem hätte es genützt?

Ein Brecher warf das Schiff herum. Es krachte, als würden die Bohlen jeden Augenblick auseinanderbrechen.

Wütend warf er die leere Flasche an die Wand, wo sie zersplitterte.

Das Schiff neigte sich auf die andere Seite.

Der Sturm verstärkte sich.

Jonathan McCure musste handeln, ehe es zu spät war.

Nur ein Wunder konnte die Windrose noch retten.

Der Steuermann lachte, als habe er den Verstand verloren. Dabei hatte alles so wunderbar begonnen – bis auf Haiti das Unglück über sie kam.

Warum befasste sich George Horman, der Kapitän, auch unbedingt mit Dingen, von denen man lieber die Finger ließ.

Die geheimnisvolle Religion der Inselbewohner, der Voodookult, hatte Horman sehr interessiert.

Zwei Tage und Nächte war er verschwunden gewesen. Niemand seiner Mannschaft wusste, wo er sich aufhielt. Dann tauchte er wieder auf. Verändert und wie im Fieber. Kaum war er in seine Koje gekrochen, verlor er das Bewusstsein. McCure hatte als Erster Steuermann die Führung des Schiffes übernommen.

Erst nach einer Woche war Horman wieder zu sich gekommen, da befand sich die Windrose bereits wieder auf hoher See. Alles war in Ordnung, bis der erste Mann verschwand – und es folgte einer nach dem anderen.

Nachts ging das Grauen um. Niemand wusste, was passierte und diejenigen, die es wagten, einen Blick zu riskieren, die sich auf die Lauer legten, verschwanden spurlos.

Holte sie ein Seeungeheuer?

Als sie endlich begriffen, war es zu spät. Die Mannschaft war dezimiert und keiner mehr zum Widerstand fähig, der doch zu nichts führte.

George Horman hatte das Grauen mitgebracht!

McCure taumelte gegen die Tür, riss sie auf und torkelte nach draußen. Eine Windbö traf sein erhitztes Gesicht. Er kämpfte gegen die Wasserwand, die über das Deck hereinbrach, war im Nu durchnässt, prustete, spuckte das Wasser aus und fasste in die Takelage, um nicht von Bord gespült zu werden.

»Horman! Käpt'n!«, brüllte er aus Leibeskräften. Der Wind riss ihn fast von den Seilen. Wie ein Affe klammerte sich der Steuermann daran fest.

Nur vier Schritte von ihm entfernt war der Einstieg zur Kajüte des Kapitäns.

Es wäre einfacher gewesen, ihm direkt unten vor der Tür aufzulauern und den Plan in die Tat umzusetzen.

Horman durfte McCure nicht berühren.

»Es ist aus, Horman! Der Kahn schafft das nicht mehr. Wir werden in den Sturm hineingezogen. In spätestens zehn Minuten saufen wir wie die Ratten ab. Zeigen Sie sich, Horman! Sehen Sie sich an, was Sie angerichtet haben. Sie brauchen keine Angst vor dem Sterben haben. Sie sind ja schon tot!«

Das Schiff begann sich zu drehen. Die zerfetzten Segel flatterten und klatschten gegen die Masten. Himmel und Wasser wurden eins.

Der Kapitän kam ächzend die Stiege hoch. Wasser schwappte über ihn hinweg.

Mit weit aufgerissenen Augen starrte McCure auf die Gestalt, die hinter dem Wasservorhang sichtbar wurde.

Eine gespenstische Erscheinung!

George Horman sah aus wie der leibhaftige Tod. Sein Gesicht war eingefallen und grau, die ungepflegten Haare hingen ihm wirr in die Stirn. Die gebogene, spitze Nase ragte in dem abgemagerten Gesicht wie ein Geierschnabel weit hervor.

So sah der Mann aus, der sich mit Voodoo abgegeben hatte.

Kapitän George Horman war ein Zombie!

McCure handelte sofort. Jetzt oder nie. Er musste diese unheilbringende Gestalt, die nicht mehr sterben konnte, weil sie schon tot war, überlisten.

Er mobilisierte seine Kräfte. Mit der Rechten riss er das starke Tau mit dem schweren Anker empor. Nur ein Mann von McCures Kraft war dazu in der Lage. Das Tau hielt er fest in der Hand und schleuderte den Anker wie ein Geschoss auf den Zombie. Durch die Wucht des Aufpralls taumelte der Getroffene.

George Horman knurrte wie ein wildes Tier, stürzte auf den Boden und kam nicht mehr in die Höhe.

McCure fürchtete die Berührung mit diesem verhexten Körper nicht mehr, der all seinen Freunden auf der Windrose das Leben wie ein blutrünstiger Vampir ausgesaugt hatte. Trotz Sturm und Regen wirbelte er das armdicke Tau herum und verschnürte den Zombie wie ein Paket.

»Was tun Sie da, McCure?«, gurgelte Horman. Der Ire antwortete nicht, lachte nur irr. Es war ein Wunder, das er hier vollbrachte. Aber er hatte es geschafft. Wozu man doch fähig war, wenn man nichts mehr zu verlieren hatte! Der Anker rutschte über die Reling, als sich das Schiff bedrohlich zur Seite neigte.

»Was hast du davon?«, stieß Horman hervor. Seine Stimme war kaum zu verstehen. Wie ein Spielball wurde auch der Steuermann auf die Seite gedrückt. Der Sturm hatte seinen Höhepunkt erreicht. »Du kannst ... mich nicht töten ... ich bin unsterblich ...«

»Nicht töten, das ist ... möglich ...« Der Wind knatterte, Wasser spülte über das Deck. »Aber ketten ... für alle Zeiten. Wen willst ... du aussaugen ... Zombie ... wenn du auf dem Meeresgrund liegst?«

Er lachte wie ein Wahnsinniger. Horman verschwand aus seinem Blickfeld. Das restliche Tau glitt blitzschnell, wie eine riesige, fette Schlange, über die glitschigen Planken.

Da passierte es!

McCure war nicht aufmerksam genug gewesen.

Zu schnell hatte alles gehen müssen, als dass er auf jede Einzelheit hätte achten können.

Er stand in einer Schlinge. Das Tau zog an, als Anker und Horman ins Wasser klatschten, und McCure wurden förmlich die Beine unter dem Leib weggerissen. Er schrie auf und warf die Arme in die Höhe. Wie eine Rakete schoss er über das Deck, jagte über die Reling, und sein langgezogener Schrei ging im brausenden Sturm unter.

Der Anker und der Verdammte, den er für immer auf den Meeresgrund fesseln wollte, rissen ihn mit in die Tiefe.

Die Windrose war den Naturgewalten nicht gewachsen. Die Masten brachen, und das Schiff geriet in das Zentrum des Orkans. Wie Sturzbäche drang das Wasser in die Kabinen ein, die Türen wurden herausgerissen, als wären sie aus Pappe.

George Hormans Kajüte stand bis zur Decke unter Wasser.

Truhen und Konserven wurden aus dem aufgerissenen Leib des Schiffes gespült, Kleider und Papier, Bücher und Bilder fanden den Weg ins aufgewühlte Meer.

Die Kabine stürzte zuerst zusammen, ehe das Schiff in der Mitte auseinanderbrach.

Das dunkle, sich auftürmende Wasser trug eine unheimliche Fracht in die Freiheit.

Weiße, blanke Skelette tauchten in dem grünen, schäumenden und wirbelnden Wasser auf.

Es waren die jener Männer, die einst die Mannschaft der Windrose bildeten!

Drei Stunden später klarte es auf. Weit spannte sich blauer Himmel über die endlos scheinende See. Es gab kein Zeichen mehr, dass sich hier ein Orkan ausgetobt hatte. Kein Zeichen mehr von der Windrose. In der Tiefe des Meeres trudelten Wrackteile, Fässer und viele andere Dinge aus dem Schiff.

Mit einem dicken Tau umwickelt glitt in der unterseeischen Strömung ein ausgemergelter Körper dahin, der von einem schweren Anker in der Tiefe gehalten wurde.

Nur zwei Meter von dem Zombie entfernt wurde, wie ein Anhängsel, ein anderer Körper nachgezogen, ein massiger Mensch, der mit einem Fuß in einer Schlinge steckte.

Jonathan McCure!

Die Augen des Zombies bewegten sich. Er war ein Untoter und konnte nicht noch mal sterben. Ein geheimnisvoller Fluch hatte ihn zu dem werden lassen, was er nun war.

Sein nasses Grab hielt ihn fest.

Kein Mensch konnte ihm hier begegnen, niemand ihn finden und befreien.

An einem stürmischen Tag war die Windrose auf dem Weltmeer verschwunden.

War es ein schlechtes Omen, dass dies der 13. Mai 1921 gewesen war – und ein Freitag?

1. Kapitel

In Malindi und Mombasa, den beliebten Touristenzentren Kenias, regnete es. Es war ein 13. Mai, als Ambu Mangula, der nie etwas von den Geschehnissen auf der Windrose gehört hatte, auf die Idee kam, in die arabische Stadt einzudringen, in der er ein Geheimnis vermutete.

Es war spät und kein Mensch mehr unterwegs.

Ambu konnte es wagen, einen günstigeren Zeitpunkt würde er sicher nicht finden. Wie leblos hockte er zwischen den Büschen und lauschte in die Nacht.

Regen prasselte vom Himmel.

Der Farbige war völlig durchnässt.

Schemenhaft erkannte er die Reste der Gebäude und Mauern hinter den rauschenden Regenschleiern.

Alles lag ruhig. Bei diesem Wetter würde der, dem er auf der Spur war, bestimmt nicht hier anzutreffen sein. Aber Ambu war unterwegs und sicher, dass er das finden würde, was er suchte.

Er warf noch einen Blick in die Runde, dann sprang er katzengleich hinter seinem Versteck hervor und jagte die letzten Meter bis zu der Ruine hinüber, an der es noch ein halbes Dach gab. Der Boden war weich und schlammig, Wasser stand in den Mulden, große Pfützen bedeckten die Erde.

Ambu wischte sich über das Gesicht, drückte sich an die Wand und atmete schnell. Regen, Einsamkeit und Dunkelheit hüllten ihn ein.

Sein Körper hob sich kaum von dem Schatten ab.

Aufmerksam starrte er in die Finsternis. Er würde den anderen beweisen, dass es in den Verstecken dieses – dem Dschungeldickicht entrissenen – uralten Dorfes etwas gab, was sich zu finden lohnte. Plötzlich legte sich etwas um seinen Hals. Eine Schlinge! Instinktiv riss er die Arme empor und versuchte, seine Daumen unter die Schlaufe zu schieben.

»Narr!«, sagte eine harte Stimme. »Wie konntest du es wagen, herzukommen?« Röchelnd stürzte Ambu Mangula zu Boden, weil ihm die Luft weg blieb. Eine Gestalt beugte sich über ihn und lockerte die Schlinge. Ambu bewegte sich, er war noch nicht tot.

»Ich werde dich nicht töten. Nein, das wäre zu einfach. Du sollst wie Borro werden!«

Als Ambu zu sich kam, lag er gefesselt auf dem Boden. Es war stockfinstere Nacht. Jegliches Zeitgefühl war ihm verlorengegangen. Was hatte man mit ihm vor? Vergeblich riss er an seinen Fesseln und versuchte, in der Dunkelheit etwas von seiner Umgebung wahrzunehmen. Schwach erkannte er einige Bastdecken, zwei alte Hocker und Holzwände.

Er war in einer Hütte.

Es regnete noch immer, doch nicht mehr so stark. Das mit Blättern gedeckte Dach war nicht ganz dicht. Einzelne Tropfen fielen auf seine Schultern, hin und wieder auch auf sein Gesicht.

Ambu wandte den Kopf ab.

Da wurde der Vorhang am Einlass zur Seite gedrückt. Eine dunkelhäutige Gestalt füllte den Raum zwischen den Türpfosten, in der Hand einen mit Gänse- und Papageienfedern geschmückten Fetisch, der wie ein Zepter auf den am Boden Liegenden wies.

Er trat ein, ging um Ambu herum und blieb hinter dem Kopf des Gefesselten stehen.

Ambus weiße Augäpfel leuchteten im Dunkeln. Ängstlich starrte er wieder zur Tür, wo zwei weitere Gestalten erschienen. Sie trugen blakende Fackeln in den Händen. Auf den Gesichtern sah er seltsame Symbole, die mit roter und weißer Farbe aufgemalt waren.

Das Schlangenmotiv tauchte bei allen auf. Das Symbol des Lebens! Der Medizinmann mit dem Fetisch strich mehrmals über Ambus Körper.

»Was habt ihr mit mir vor? Lasst mich frei! Ich werde schreien!« Es wunderte Ambu, dass man ihm keinen Knebel in den Mund gesteckt hatte. Seine Widersacher hielten dies offenbar für nicht nötig. Angst stieg erneut in ihm auf, als er verstand: Sie befürchteten nicht, entdeckt zu werden!

Lag die Hütte abseits im Dschungel? Keiner antwortete ihm. Wie zwei Statuen blieben die beiden, die zuletzt eintraten, links und rechts neben dem Eingang stehen. Das grobgewebte Tuch verschloss wieder den Durchlass. Panik stieg in Ambu auf, denn hier wurde ein Ritual vorbereitet. Im Schein der unruhig brennenden Fackeln sah er, dass er nicht alleine in der geheimnisvollen Hütte lag. Nur eine Armlänge von ihm entfernt stand ein grob zusammengezimmertes Gestell. Darauf befand sich eine bewegungslose Gestalt – ein Toter?

Das Murmeln des Medizinmannes wurde lauter und drängender. Mit dem Federfetisch strich er auch über den Leib des anderen. Dann gab er einem der Fackelträger ein Zeichen. Der zog ein Messer aus seinem Gürtel und näherte sich Ambu Mangula.

Mit einem Schnitt trennte er dessen Fessel durch.

Ambu konnte es nicht fassen. Er war frei? Umso weniger verstand er, weshalb man erst einen so großen Aufwand mit ihm trieb und ihn gefesselt hierher schaffte.

Die Sache hatte doch einen Haken!

Zögernd erhob er sich und blickte ängstlich auf die kleine Gruppe der Verschworenen. Es waren Fremde. Er kannte sie nicht, sie gehörten nicht in das Dorf. Aber zwei von ihnen waren Giriamas. Nur der Medizinmann war groß und überragte die anderen um drei Köpfe. Er war ein Massai.

Beide Giriamas bewachten den Eingang, als warteten sie auf etwas.

Da sagte der Massai nur ein Wort. »Borro!« Die Gestalt auf dem Gestell erhob sich. Trockene Hände schabten wie Horn über den Rand der Liege. Ambu starrte in ein ausgedörrtes, eingeschrumpftes Gesicht, in dem die dunklen Augen wie Kohlen glühten. Die Haut spannte sich wie abgeschabtes Leder über die durchscheinenden Backenknochen.

Der Fremde namens Borro trug eine lange, khakifarbene Hose, die zerknittert und zerrissen war. Sein Oberkörper sah wie eine mumifizierte Leiche aus. Spärlich wuchsen einige Haare auf der Brust. Sie waren bleich und farblos wie seine Haut.

Die spitze Nase ragte wie ein Geierschnabel aus Borros ovalem Gesicht, um die verkniffenen, wie zusammengenäht wirkenden Lippen zuckte es.

Es raschelte, als die Gestalt auf die Beine kam und sich dem auserwählten Opfer näherte.

Wie gebannt starrte Ambu auf Borro. Er war nicht imstande, sich von der Stelle zu bewegen. Zudem übte der Blick aus den tiefliegenden Augen einen hypnotischen Zwang auf ihn aus. Die ausgedörrten Hände griffen nach ihm, und Ambu spürte die Berührung. Wie ein Stromstoß peitschte es durch seinen Körper. Er wollte schreien, aber kein Laut drang über seine Lippen.

Das Leben wurde aus seinem Körper gesogen!

In Bruchteilen von Sekunden veränderte sich sein Aussehen.

Seine Haut wurde trocken und brüchig, alle Feuchtigkeit schien zu verschwinden Das Fleisch schrumpfte, der Kopf wurde kleiner, das Gesicht runzelig wie ein alter Erdapfel.

Borros dunkle Augen glühten bernsteingelb und es war, als würde sein Körper das Leben seines Opfers in sich aufnehmen. Seine Haut straffte sich in gleichem Maße wie Ambu Mangula verdorrte.

Eingeschrumpft wie eine Mumie stürzte Ambu tot zu Boden.

»Ich verstehe das nicht«, sagte der Geschäftsführer des Touristenhotels Beach Rock zu seinem Oberkellner. »Auf Ambu ist doch Verlass. Und nun fehlt er schon den zweiten Tag.«

Der schlanke Waibu Gambulu warf einen Blick durch das Fenster seines Büros, als könne er den vermissten Mann herbeiholen. James, fünfundzwanzig Jahre alt, bekleidet mit einer khakifarbenen, langen Hose und einem sandfarbenen Hemd, das für das Personal dieses Hauses typisch war, leckte sich über die wulstigen Lippen.

»Vielleicht ist er krank?«, meinte er. Waibu Gambulu glaubte das nicht. »Dann hätte er uns informiert.«

Waibu wusste, dass Ambu nicht einfach seine Stelle aufs Spiel setzte. Bewerber gab es genug. Mehr als zehn Kellner an jeder Hand konnte man bekommen, wenn man wollte.

Draußen auf der Terrasse saßen die ersten Gäste und nahmen das Frühstück ein. In einer halben Stunde sollte ein Bus kommen und einige von ihnen abholen. Eine Reisegruppe beabsichtigte, eine dreitägige Safari durch den Tsavo-Nationalpark zu unternehmen. Für die meisten war dies das letzte größere Unternehmen. In fünf Tagen hieß es Abschied nehmen.

Der Bus kam kurz nach neun Uhr. Die Reisenden nahmen ihre Plätze ein, und kurz danach fuhr der grau-weiß gestreifte Wagen, der wie ein Zebra aussah, davon.

Zeitgleich näherte sich ein etwa zehn Jahre alter, farbiger Junge dem Hotel. Er fuhr mit einem Rad und wollte unbedingt zu Mister Waibu. Der Knabe war hier nicht unbekannt – es war Ambu Mangulas Sohn.

»Du willst mir bestimmt etwas von deinem Vater ausrichten, hm?«, fragte Waibu.

»Ich möchte ihn sprechen, Mister Gambulu.«

»Aber dein Vater ist nicht hier.«

»Zu Hause ist er auch nicht. Mutter macht sich Sorgen.«

Waibu erfuhr, dass Ambu Mangula, der nur knapp fünf Kilometer von diesem Hotel entfernt in der Stadt wohnte, am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen war. Er erinnerte sich jedoch, dass der Kellner den Heimweg angetreten hatte – noch vor dem Abendessen!

Das war merkwürdig.

Es musste ihm etwas passiert sein.

Der Geschäftsführer rief im Krankenhaus an. Niemand war eingeliefert worden, auf den die Beschreibung des Kellners passte. Da Waibu keine plausible Erklärung für Ambus Verschwinden fand, informierte er die Polizei. Die versprach, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Seine Eltern hatten ihm einen englischen Vornamen gegeben – Bob. Sein afrikanischer Nachname war so kompliziert, dass kein Europäer ihn aussprechen konnte, und deshalb sprach ihn jeder mit seinem Vornamen an.

Er war bei der Polizei beschäftigt.

Wie seine Kollegen, so erhielt auch er ein Foto des verschwundenen Ambu Mangula.

Bob verrichtete zunächst die übliche Routinearbeit, und wie auch die anderen, fand er erst einmal keine heiße Spur.

Ein Tag verging, ein zweiter.

Im Revier riss man Witze, und einer meinte, dass Ambu Mangula vielleicht mit einer hellhäutigen Touristin das Weite gesucht habe.

Nach drei Tagen gab es noch immer keine Erfolgsmeldung. Auch aus der Bevölkerung gingen keine Hinweise ein, und das erschwerte den Fall zusätzlich. Keiner schien etwas Verdächtiges wahrgenommen zu haben.

Am fünften Tag erhielt Bob den Auftrag, noch einmal im Haus bei Missis Mangula vorzusprechen, um ein eingehendes Gespräch mit ihr zu führen.

Der Polizist war mit einem offenen Jeep unterwegs. Als er vom Revier aufbrach, war das Wetter noch schön, aber um diese Jahreszeit musste man mit kurzen, heftigen Regenschauern rechnen.

Es war später Nachmittag, als er die Innenstadt passierte.

Buntes Treiben beherrschte die Straßen: Passanten zu Fuß, auf Rädern, im offenen Wagen. Auf einem freien Platz unter schattenspendenden Palmen hatte ein Elfenbeinschnitzer seinen Stand aufgebaut. Viele Schaulustige, besonders Europäer, hatten sich um ihn versammelt.

Wegen des dichten Verkehrs kam Bob nur langsam vorwärts.

Außerhalb Malindis ging die Fahrt aber zügig weiter. Von Meer her türmten sich Wolkenberge, und es wurde mit einem Mal schneller dunkel, als es Bob erwartet hatte. Die Wolken schluckten die Sonne, ein kurzer, heftiger Wind kam auf. Bob gab Gas.

Hinter Malindi, Richtung Mombasa führte die Straße durch eine flache, steppenartige Landschaft. Der Boden war braunrot. Am Straßenrand wuchsen lediglich Palmen, einige niedrige Büsche und Dornengestrüpp.

Das Bild änderte sich nach etwa zehn Kilometern.

Um zu dem abseits gelegenen Dorf zu kommen, in dem die Familie Mangula wohnte, musste man die unbefestigte, holprige Seitenstraße benutzen.

Die Vegetation wurde dichter. Nicht weit von dieser Straße entfernt lag die Ruinenstadt Gedi, die um 1300 von Arabern gegründet worden war.

Ambu Mangula hatte diesen Weg täglich zur Arbeit und nach Hause nehmen müssen.

Das Dorf Mrundoko lag noch einmal gut anderthalb Kilometer von der Ruinenstadt entfernt.

Es dämmerte. Der Himmel öffnete seine Schleusen, und ein Wolkenbruch setzte ein.

Bob zog die Schultern zusammen. Der Weg war im Nu voller Pfützen, und brauner Schlamm spritzte unter den Rädern des Jeeps empor. Er steuerte den Wagen unter eine Gruppe von rot blühenden Flamboyantbäumen, aber das Blätterdach bot nicht genügend Schutz.

Es krachte und blitzte, das kurze, heftige Gewitter zog über die Stadt und war genau über ihm, als er das Auto verließ.

In langen Sätzen jagte er über das nasse Gras auf die Ruinen und das Dickicht zu, um dort einen besseren Unterschlupf zu finden.

Unter einem Mauervorsprung suchte er eine trockene Stelle, um hier das Ende des Unwetters abzuwarten. Es konnte nicht lange dauern.

Das Wasser sprudelte in kleinen Rinnsalen aus dem gespaltenen Mauerwerk. Sand und Staub wurden mit herausgewaschen. Um der braunen Brühe, die über seinen Schultern gurgelte auszuweichen, bückte sich Bob, um tiefer in die durch graue Steine aufgeschichtete Umfassung einzudringen. Wie ein Muschelgehäuse breitete sich die Steinwand holprig und ungleichmäßig über ihm aus. Bequemer wäre es gewesen, weiter in die Ruinenstadt zu gehen, die von vielen Touristen besucht wurde. Sicher waren auch jetzt noch einige in den Gebäuderesten und den Moscheen.

Bob hielt sich außerhalb der Anlage auf. Hier reichten noch die Ausläufer des Dschungeldickichts heran. Noch mehr lag wohl unter den Lianen und dem dichten Blattwerk verborgen. Äste hatten sich im Lauf der Jahrhunderte in die Mauer gebohrt, Moos und Schlingpflanzen wuchsen in dichten Schichten über dem Gestein.

Noch nie zuvor war Bob an dieser Stelle gewesen. Er sah sich um. Wie ein halb freigelegter Schacht führte dieses Loch in das Mauerwerk, und es sah ganz so aus, als wäre dieser Gang in der Vergangenheit so etwas wie ein Tunnel gewesen.

Dieser war nicht mehr völlig dicht, überall tropfte es. Der heftige Regen unterspülte die Steine und schwemmte vereinzelt die Erde heraus. Das überdachte Loch stellte eine Gefahr da. Die Steine bewegten sich.

Doch der Polizist sah nach draußen und bemerkte das nicht.

Er wischte sich über sein klatschnasses Gesicht, zündete sich eine Zigarette an, machte drei tiefe Züge.

Da löste sich ein Stein. Bob hörte nicht, wie er herausbrach. Der große Quader streifte seinen Hinterkopf und krachte zwischen seine Schulterblätter. Er verdrehte die Augen. Die Zigarette entfiel seinen schlaffen Fingern. Lautlos brach er zusammen.

Die Hotelanlage war noch großartiger, als es in den Prospekten zum Ausdruck kam.

Und das wollte etwas heißen.

Um das Haupthaus gruppierten sich schmucke Bungalows im Dschungelhütten-Stil. Zwischen ihnen und dem Haupthaus verlief ein breiter Weg. Dahinter war ein großzügiger Swimmingpool, in dem klares, blaues Wasser schimmerte. Nur einen Steinwurf entfernt sah man einen weißen Sandstrand und das endlose Meer.

Larry Brent war mit seiner Unterkunft zufrieden.

Unmittelbar nach seinem Eintreffen machte er sich frisch und ging hinüber in die Bar. Von hier aus hatte man einen hervorragenden Blick über den Swimmingpool. Es hatte zu regnen angefangen, und es wurde schnell ein handfester Wolkenbruch daraus.

Im Nu war die Sonnenterrasse wie leergefegt, dafür herrschte umso lebhaftere Betriebsamkeit in der Bar. Aus verborgenen Lautsprechern tönte anheimelnde Musik. Rundum gingen die Lichter an, während es draußen immer dunkler wurde.

Die Gäste des Hotels waren fast vollzählig versammelt. Larry genoss einen kühlen Drink und ließ sich auf einen Flirt ein. Das fiel ihm nicht schwer. Die Auserwählte war vierundzwanzig, hatte kastanienbraunes Haar und kam aus Deutschland. Wie Larry war auch Helga Körtner erst heute in Malindi eingetroffen, und so wie er wollte auch sie an einer Fotosafari teilnehmen, die fast die Hälfte ihres Urlaubs dauern würde.

Sie verbrachten einen netten Abend.

X-RAY-3 erzählte von New York, und die Deutsche von Frankfurt, wo sie lebte.

Zu ihrem Erstaunen wusste Larry Brent ebenfalls viel über die Stadt am Main und erzählte vom Römer, von der Paulskirche und dem Goethe-Haus.

Gemeinsam machten sie nach dem Regen noch einen Spaziergang an den Strand.

Die Luft war warm, und nichts erinnerte mehr an das abendliche Gewitter.

Kurz nach elf Uhr suchten X-RAY-3 und Helga Körtner ihre Bungalows auf.

Sie wohnten praktisch Tür an Tür.

»Gute Nacht!« Larry nickte Helga Körtner zu.

»Bis morgen dann. Haben Sie Ihre Kameraausrüstung schon einsatzbereit?«

»Nein. Damit beschäftige ich mich jetzt noch. Filmen Sie auch?«

»Ja, natürlich. Das bringt mehr als nur Dias. Hoffentlich laufen uns genügend Elefanten und Nashörner über den Weg. Ich bin da ein bisschen skeptisch.«

»Sie werden mehr Gelegenheit zum Filmen und Fotografieren haben, als Sie denken, Helga. Vielleicht haben Sie gar nicht genügend Material dabei.«

Sie würden in der Tat viele Tage unterwegs sein. Außer dem Tsavo-Nationalpark schloss diese Safari auch einen zweitägigen Aufenthalt im Kilimandscharo-Wildreservat ein. Hier in rund eineinhalbtausend Meter Höhe lag ein Park, von dem aus man die drei mit ewigem Schnee bedeckten Gipfel des Fünftausenders sehen konnte.

»Das alleine kostet Sie einen Film!«, meinte Larry Brent abschließend. Er ging zwei Schritte zur Seite, während die junge Deutsche die Tür zu ihrem Bungalow aufschloss. Dem Bungalow gegenüber näherte sich in diesem Augenblick ein junges Paar, das Helga Körtner am Abend schon in der Bar, beim Tanz und beim kalten Büfett gesehen hatte.

Freundlich grüßten sie sich.

Helga blickte Larry Brent nach, der in seinem Bungalow verschwand.

Nach langer Zeit hoffte X-RAY-3 endlich mal all das vergessen zu können, was hinter ihm lag.

Er war nach Afrika gekommen, um Urlaub zu machen. Schon lange freute er sich auf diese Safari. Als er sich zum Schlafen legte, nachdem er alles für den kommenden Tag vorbereitet hatte, ahnte er nicht, dass diese Safari ganz anders verlaufen sollte, als er es sich dachte.

Helga Körtner löschte das Licht und lauschte auf das Rauschen der nahen Brandung, auf das Spiel des Windes in den Wipfeln der Palmen. Auf einmal fuhr sie zusammen. War da nicht ein Geräusch gewesen? Direkt vor ihrer Tür? Vielleicht Schlangen – immerhin war sie in Afrika. Hier musste man auf so etwas gefasst sein. Und vor Schlangen hatte sie Angst! Fast nichts fürchtete sie mehr.

Sie hielt den Atem an und lauschte. Ein Schatten tauchte am Fenster auf. Ein Mann schlich um das Haus. Sie richtete sich auf. Deutlich sah sie ein Gesicht! Es sah furchtbar aus! Ihr Schrei hallte durch die Stille der Nacht.

Das Gesicht verschwand. Helga Körtner sprang aus dem Bett und ging auf Zehenspitzen nach vorn, ohne auch nur einmal den Blick vom Fenster zu nehmen. Knirschende Schritte erklangen vor dem Bungalow! War der Unheimliche immer noch da? Doch es ertönte eine vertraute, sympathische Stimme. »Helga?« Sie stutzte. Das war doch Larry Brent! Was wollte er? Sie wurde misstrauisch, und die Angst meldete sich wieder.

»Larry?«, fragte sie und näherte sich der Tür. »Was treiben Sie sich denn da draußen noch herum um diese Zeit?« Sie schluckte. Sollte sie sich in diesem Mann, der einen so guten Eindruck auf sie gemacht hatte, getäuscht haben?

»Ich habe Sie schreien hören, Helga. Ist etwas nicht in Ordnung?«

Ruhig und sympathisch klang seine Stimme. Er hatte sie schreien gehört?! Sie blieb hinter der Tür stehen, eine Hand näherte sich dem Riegel, den sie von innen vorgelegt hatte. Doch sie zögerte noch, ihn zurückzuziehen.

»Haben Sie es nicht gehört?«, fragte sie leise.

»Gehört? Was?«

»Es war jemand am Fenster. Und er hat hier hereingesehen. Seine Augen waren fürchterlich. Bernsteingelb, wie die eines Raubtiers.«

»Moment«, sagte X-RAY-3 sofort. »Ich werde mich mal umsehen.« Helga blieb lauschend stehen. Schritte entfernten sich. Eine Zeitlang hörte sie ihn in der Nähe, dann war alles ruhig. Eine Viertelstunde verging, Schritte kamen wieder näher.

»Helga?«

»Ja?«

»Da ist nichts. Ich habe nichts feststellen können.«

Sie biss sich auf die Lippen. Die Situation kam ihr mit einem Male komisch vor. Sie spielte mit dem Gedanken, die Tür doch noch zu öffnen, unterließ es aber.

»Da war wirklich jemand, Larry.«

»Sie werden geträumt haben.«

»Nein! Ich habe ganz deutlich ein Gesicht am Fenster bemerkt. Es war gespenstisch. Solche Augen habe ich noch nie zuvor gesehen.«

»Es war nichts! Legen Sie sich wieder hin und vergessen Sie das Ganze! Die fremde Umgebung, ein anderes Bett, die Wärme. Sie haben geträumt! Morgen werden sie darüber lachen.«

»Nein, Larry!« Der Tonfall ihrer Stimme gab ihm zu denken.