Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

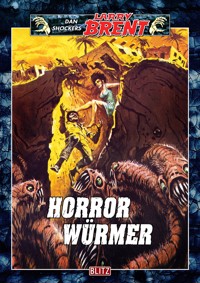

Morkans Horrorwürmer Der Sonderling Professor Morkan entdeckt vor der Küste Mexikos eine neu Species von Würmern die in der Tiefsee leben und bis zu zwei Meter groß werden. Von da an kommt es an der Küste zu seltsamen Vorfällen: Menschen verschwinden, Tiere brechen in Panik aus und viele Selbstmorde geschehen. Larry und Iwan machen zufällig in einem mexikanischen Küstenort Urlaub, als sie von dem Journalisten David Grain auf die Vorkommnisse aufmerksam gemacht werden und er Verbindungen zu den Sagen des versunkenen Kontinentes Mu herstellt. Spukschloß im Mittelpunkt der Erde Der mysteriöse Tod von Petulia Mansing ruft die Polizei im englischen Cromer auf den Plan. Vermutet wird, dass ein Wahnsinniger die alte Dame ermordet hat. Doch in Wirklichkeit liegt das Geheimnis in der Vergangenheit des alten Hauses verborgen. Der Forscher Eliot Mathews beschäftigt sich mit dem Vorgang des Sterbens. Ihm gelingt es Bilder aus dem "Spukschloss im Mittelpunkt der Erde" zu empfangen. Als nicht nur die Nachmieter von Petulia Mansing spurlos verschwinden, sondern auch Morna Ulbrandson, will Larry Brent den Eingang in das Spukschloss finden. Doch die Zeit für X-GIRL-C und die anderen Gefangenen verrinnt unerbittlich ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 47

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-847-1

Dan Shockers Larry Brent Band 47

HORRORWÜRMER

Mystery-Thriller

Morkans Horrorwürmer

von

Dan Shocker

Prolog

Sie kam jede Nacht hierher, wenn sie nicht schlafen konnte. Das kleine Haus stand nicht weit von dem weichen weißen Strand entfernt. Rosita hatte die Schritte bis zum Wasser schon gezählt. Es waren genau einhundertsiebenunddreißig. Die Luft war mild, fast schwül, wie immer um diese Jahreszeit. Aus der Ferne vernahm die junge Mexikanerin Stimmen und Lachen. Hinter dem Hügel lagen die Häuser des kleinen Ortes und Tonios Pinte, in der sich Einheimische wie Fremde um diese Jahreszeit bis in die späte Nacht hinein ein Stelldichein gaben. Dort wurde noch bis nach Mitternacht gegrillt und gebrutzelt, Sangria, roter Wein und kaltes Bier getrunken und von ihrer kleinen Kammer aus konnte das neunzehnjährige Mädchen das Lachen und Grölen der Männer vernehmen. Rosita trug ein dünnes Sackkleid, das sich weich um ihre Hüften und Schenkel legte, als sie jetzt den Abhang hinunterlief. In der kleinen, verschwiegenen und vom hellen Mondlicht übergossenen Bucht hielt sich um diese Zeit jedoch kein Mensch mehr auf. Dies waren die Stunde und die Stimmung, wie Rosita sie liebte. Sie schlüpfte aus dem buntgemusterten einfachen Kleid und war darunter splitternackt. Das weiße Mondlicht spiegelte sich auf ihrer glatten, hellbraunen Haut. Rosita lief ins Wasser hinein. Es spritzte an ihren Knöcheln und Waden hoch. Mit einem letzten Blick in die Runde vergewisserte sich das Mädchen, dass es wirklich allein war und kein heimlicher Beobachter es bei seinem nächtlichen Badevergnügen sah. Die Mexikanerin ließ sich in das angenehm temperierte Wasser hineingleiten. Sanft rollten die Wellen an den Strand, brachen sich dort und das Wasser versickerte im weißen Sand. Mit ruhigen, weitausholenden Armbewegungen schwamm das Mädchen mit dem langen, dunklen Haar ins Meer hinaus. Das Mondlicht schien die Wasseroberfläche in flüssiges Silber zu verwandeln. Rosita war eine gute Schwimmerin. Das Meer lag still und scheinbar reglos vor ihr, und sie wagte sich wie immer weit hinaus. In der Ferne vor sich, wo der sternenübersäte Himmel und der runde Horizont des Meeres sich zu berühren schienen, nahm sie schwache Lichtpunkte wahr. Offenbar ein Kreuzfahrtschiff, das weit draußen ruhig seine Bahn zog. Die junge Mexikanerin durchpflügte das kühle Nass, wendete den Kopf und warf einen Blick in die von hellem Silberlicht überflutete Bucht zurück, die schon weit entfernt lag. Rosita wollte noch ein paar Schwimmstöße machen und dann zurückkehren. Da hatte sie zum ersten Mal das Gefühl, dass sie nicht mehr allein im Wasser sei. Die Angst war plötzlich da, ohne dass es einen sichtbaren Grund dafür gegeben hätte. Rosita fühlte sich beobachtet. Und der Gedanke, dass unter ihr etwas oder jemand schwamm, wurde so intensiv, dass sie leise aufstöhnte. Sie drehte ab. Mit einem Mal war sie nur noch von dem Wunsch erfüllt, so schnell wie möglich festen Boden unter den Füßen zu spüren.

Da merkte sie den Sog. Wie ein geöffneter Sack kam etwas von unten her auf sie zu und ihre Füße versanken darin. Unwillkürlich bewegte das junge Mädchen seine Beine schneller. Die Füße berührten etwas Weiches, Klebriges, ... wie ein zahnloses Maul, ein Hautsack, der sich nicht wegstoßen ließ und jede Bewegung genau mitmachte. Rosita wurde nicht in die Tiefe gerissen. Das Fremde, Unfassbare kam von unten und stülpte sich über sie. Jetzt war es in Höhe ihrer Hüften, glitt geschmeidig weiter empor. Ein Rachen!

Rosita schrie gellend auf. Panik krallte sich in ihr Herz, und sie schlug wie von Sinnen um sich. Dann ging überhaupt nichts mehr. Die Mexikanerin wurde festgehalten. Etwas Großes, Rundes rutschte über ihre Schultern und schloss sich über ihrem Kopf. Ein letzter schriller Schrei, dann versank das Mädchen, und das Wasser glättete sich über der Stelle, als wäre nichts vorgefallen ...

Einer der Männer, die an dem runden wackeligen Metalltisch saßen, hob plötzlich den Kopf und hielt inne, sein Glas an den Mund zu führen.

»Heh?!«, sagte Poul Scanner und lauschte in die Nacht hinein. »Habt ihr das auch gehört?« Die Männer, denen er die Frage stellte, saßen mit ihm am Tisch. Zwei Mestizen und ein Deutscher, der wie er hier in der Gegend Urlaub machte. »Was sollen wir gehört haben?« Frank Lorach, fünfundzwanzig Jahre alt, dunkelhaarig, drahtig, blickte den Amerikaner an seinem Tisch überrascht an.

»Da hat jemand geschrien ...«

Lorach lauschte in die Nacht hinaus. »Ich höre nur das Meer rauschen«, sagte er schließlich. Scanner hatte sich erhoben. Er war groß, schlank, hatte breite Schultern und muskulöse Arme, und er erweckte den Eindruck, dass er intensiv Sport trieb. Er lauschte in die Nacht hinein. »Ich hab's wirklich gehört ...«, ließ er sich nicht beirren. »Aber, jetzt ist's weg ...« Poul Scanner war ein Mensch, der Dingen, die ihn beschäftigten, auch auf den Grund ging. Er verließ einfach den Tisch. Die Männer an den Nachbartischen achteten nicht auf ihn. Aber die beiden Mestizen, die er und Lorach zu einem Drink eingeladen hatte, blickten ihm verwirrt nach. Der junge Deutsche sprang auf und lief dem Amerikaner nach. »Wo willst du hin, Poul?«

»Runter zum Strand ... der Schrei kam von da vorn ... vielleicht braucht jemand Hilfe.«

»Dann hätte derjenige nochmal schreien können ...«

»Vielleicht hatte er keine Gelegenheit mehr dazu ...«

»Heh, was hast du denn für Gedanken?«, wunderte Lorach sich, der seinen Bekannten von einer ganz neuen Seite kennen lernte. »Wenn man in New York lebt, wird man hellhörig«, entgegnete der Amerikaner. »Dort passiert dauernd etwas. Das Schlimmste ist, dass Menschen, die Hilfe benötigen und sie auch herbeirufen, sie dennoch nicht bekommen. Weil andere nur sensationslüstern oder wie gelähmt mitzusehen, ohne etwas zu unternehmen ...«

»Wir sind hier nicht in New York, Poul ...«

Mit schnellen Schritten eilte der Einunddreißigjährige über den welligen Boden. Im Mondlicht vor den beiden Männern lag der Hügel, dahinter der Strand und das Meer. Die Mestizen am Tisch der beiden Touristen blickten den Davoneilenden nach und nahmen ihr Gespräch dann wieder auf. Scanner kam auf dem Hügel an. Dort wuchsen ein paar Palmen und ausgedörrte Grasbüschel. Von diesem erhöhten Punkt aus hatte der Mann einen vortrefflichen Blick auf das Meer und die vom Mondlicht fast schattenlos ausgeleuchtete Bucht. Wie auf einem Tablett lag alles vor ihnen. Die Bucht war höchstens fünfzig Meter lang und wurde von zwei Seiten scherenförmig von hohen, schwer begehbaren und zerklüfteten Felsbrocken eingeschlossen. »Da ist nichts«, machte Lorach sich nach einer halben Minute bemerkbar. »Kein Überfall ... keiner in Seenot und ...«

»Da unten liegt doch was!« Scanner deutete in die Tiefe. Auf dem hellen Sand im silbernen Mondlicht war aus der Höhe der dunkle Fleck unten gut zu erkennen. »Sieht aus, wie ein Kleid ...« Lorach grinste und blickte sich in der Runde um. »Vielleicht ist ein Mädchen vor seinem Freier davongelaufen, und sie hat ihm zugerufen, dass er sie fangen soll, mhm? Ich möchte nicht gern ein Liebespaar in romantischer Stimmung überraschen ...«

Poul Scanner hörte die letzten Worte schon nicht mehr. Es schien, als würde er von irgendetwas förmlich angezogen. Er machte sich an den Abstieg. Auf dieser Seite des Hügels ging es ziemlich steil hinunter. Kleine Steine und Sand gerieten unter den Füßen der beiden Männer in Bewegung. Von der anderen Seite wäre der Abstieg bequemer gewesen. Dort verlief der Hügel sanfter. Scanner kam wohlbehalten unten an und stapfte durch den Sand auf das Objekt zu, das er von oben als Kleidungsstück identifiziert hatte. Von der Seite her waren frische Fußspuren zu erkennen, die bis zum Meer führten. Scanner bückte sich. Es war ein dünnes, buntbedrucktes Leinenkleid, an dem der dezente Duft eines angenehmen Parfüms haftete.

»Hallo?!« Der Amerikaner drehte den Kopf, rief in die Runde und blickte sich dabei aufmerksam nach allen Seiten um. »Ist da jemand?«

Sein Ruf verhallte. Es gab nicht viele Versteckmöglichkeiten in der kleinen Bucht. Eine bot ein Erdwall weiter links, neben dem ein altes, vergammeltes Fischerboot stand, das aussah, als hätten überdimensionale Holzwürmer daran herumgeknabbert. Die Planken waren total verfault und Wind und Wetter hatten daran genagt, so dass die ehemalige Farbe nicht mehr feststellbar war. Mit dem Kleid in der Hand folgte Poul Scanner den Fußspuren. Abdrücke von schlanken, nackten Füßen. Scanners Augen begannen zu brennen, so sehr strengte er sich an, etwas zu sehen.

Kaum bewegt lag die silbern schimmernde Wasserfläche vor ihm. Wäre jemand dort geschwommen, er hätte ihn sofort wahrgenommen wie auf einem silbernen Tablett. Es war jedoch niemand zu sehen. »Du hast dich getäuscht«, machte sich der junge Deutsche wieder bemerkbar, der inzwischen herangekommen war. »Hier ist niemand ... Wahrscheinlich ist das Kleid vergessen worden. Heute Mittag und am Abend noch war der Strand voll Menschen ...«

»Die Fußabdrücke im Sand sind frisch. Hier war jemand. Und das ist noch keine Stunde her ...«

Scanner blieb hartnäckig, wenn ein bestimmter Gedanke sich in ihm festgesetzt hatte. Der Amerikaner ließ das Kleid achtlos in den Sand zurückfallen, zog seine Sandalen aus und lief barfuß in das Wasser hinein. Er blieb nicht im vorderen Uferbezirk, sondern ging weiter. Das Wasser reichte ihm im nächsten Moment bis zu den Knien und durchnässte die enganliegenden Blue Jeans. Aber daran störte Scanner sich nicht. Er bückte sich und suchte mit den Händen im Wasser. Kopfschüttelnd stand Lorach draußen und beobachtete das Verhalten des Mannes, den er hier in Mexiko kennen gelernt hatte und mit dem er seit vierzehn Tagen kreuz und quer durch die Lande trampte. Wo's am billigsten war oder wo sie gegen ein wenig Arbeit Essen und Unterkunft erhielten, blieben sie meist etwas länger.

»Komm zurück, Poul! Das ist doch Quatsch, was du da machst. Du kannst doch unmöglich das ganze Ufer absuchen ... Du bist einer fixen Idee verfallen ... Da ist niemand. Und selbst wenn sich hier jemand das Leben genommen hat, Poul, dann wirst du die Leiche hier nicht finden. Sie wird irgendwann in den nächsten Tagen von den Wellen angespült. Außerdem schreit niemand vorher um Hilfe, wenn er ins Wasser geht ...« Poul Scanner gab keine Antwort. Frank Lorach sah den silhouettengleichen Körper seines Bekannten im Wasser, rund zehn Schritte vom Uferrand entfernt. Scanner stand bis zu den Hüften im Meer. Zehn Minuten vergingen. Eine Viertelstunde.

»Ich geh zurück ...!« Lorach verlor die Geduld. »Ich finde dein Verhalten idiotisch ... Möchte wissen, was dich jetzt noch im Wasser hält ... Wenn du wirklich meinst, dass hier etwas passiert ist, dann gib morgen früh der Dorfpolizei Bescheid. Ich finde, du hast deine Pflicht getan, nachgesehen und nichts gefunden ... Mir reicht's jetzt ...«

Mit diesen Worten drehte er sich um. »Okay. Ich komme!«, rief Poul Scanner und watete durch das Wasser auf ihn zu. Der Amerikaner war von den Hüften abwärts nass. Er bückte sich nach dem buntgemusterten Kleid, als er wieder trockenen Boden unter den Füßen hatte. Frank Lorach grinste, als er das sah. »Willst du's etwa als Handtuch benutzen?« Er kam einen Schritt näher.

Scanner hielt das Kleid in beiden Händen, zog es auseinander und schwang es dann mehrere Male herum, als wolle er es zu einem Seil drehen. »Was soll denn das?« Lorach wusste nicht, was er davon halten sollte. Und er begriff überhaupt nichts mehr, als das zusammengedrehte Kleid durch die Luft schwappte und sich ihm wie eine Schlaufe um den Hals drehte. Im ersten Augenblick dachte er noch an einen Scherz. Aber dann zog Scanner zu, hart und brutal und erdrosselte ihn auf der Stelle.

1. Kapitel

Die Sonne wanderte rotglühend über die kahlen Höhen der Anden und ergoss ihr phantastisches Licht über die steilen Abhänge und veränderte die Farbe des Pazifischen Ozeans. Am Rand einer Bucht, abseits einer kurvenreichen steinigen Straße stand ein alter, umgebauter Lkw der amerikanischen Armee. Davor brannte ein Lagerfeuer und ein Mann mit einem wilden roten Vollbart war damit beschäftigt, einen Topf Wasser zu erhitzen. Der Frühaufsteher bereitete den Kaffee zu.

Er machte ihn besonders stark, kostete aus einem Metallbecher einen ersten Schluck und verzog das Gesicht. Nicht, dass er sich die Zunge verbrannt hätte, sondern weil das Aroma des Getränks offenbar nicht den Vorstellungen entsprach, die er davon hatte. Der Mann näherte sich mit weit ausholenden Schritten dem Fahrzeug, dessen beide Hintertüren weit offen standen. Im Innern waren zwei Liegen aufgeklappt. Auf einer lag jemand. Er schlief und hatte die Decke so weit nach oben gezogen, dass nur noch ein blonder Haarschopf zu sehen war. »Kaffee ist gleich fertig, Towarischtsch«, sagte der Mann mit dem roten Vollbart und griff in das schmale Regal, in dem allerlei Gewürze und Flaschen standen. Iwan Kunaritschew erwischte einen Flachmann, entkorkte ihn und schnupperte daran. »Choroschow, gut ..., das ist genau das, was fehlt ...«

»Du machst einen Riesenlärm, Brüderchen ...« beschwerte sich der Schläfer und zog die Decke ganz über den Kopf. »Mitten in der Nacht ... leg dich wieder aufs Ohr ...«

»Hast du schon mal mitten in der Nacht die Sonne aufgehen sehen, Towarischtsch?« Larry Brent, der selbst Frühaufsteher war, murmelte etwas in seinen Bart und drehte sich auf die Seite. »Im Urlaub, Brüderchen, kann man auch mal länger auf Matratzenhorchdienst liegen ... Wir haben letzte Nacht nach unserer Ankunft hier in der Bucht abgesprochen, dass wir heute später aufbrechen werden ...«

»Ich hab schon einen vorzüglichen Kaffee zubereitet, dem ich noch den letzten Schliff geben will, Towarischtsch. In zehn Minuten spätestens gibt's Frühstück. Ich schlag eben noch die Eier in die Pfanne, der Schinken ist schon geschnitten ...« Mit diesen Worten begab sich der Russe wieder an das offene Feuer. Larry Brent warf die Decke zurück. Er trug khakifarbene Shorts und um den Hals einen goldfarbenen Anhänger.

Zwei Minuten später stand der blonde PSA-Agent mit verwuschelten Haaren und noch etwas schläfrig an der weit offenstehenden Tür des zu einem Wohnmobil umgebauten ehemaligen Armeelasters und blinzelte in die junge Sonne. Der Himmel hatte eine zarte blaue Farbe, kein Wölkchen weit und breit, und vom offenen Meer her wehte eine sanfte, erfrischende Brise. Larry griff nach seiner Badehose, zog sich um, klemmte sich ein Frotteehandtuch unter den Arm und sprang dann aus dem Auto. »Ich schwimm 'ne Runde und bin in fünf Minuten wieder zurück ...«

»Alles klar, Towarischtsch. Dann können wir den Plan für heute durchsprechen ...« Iwan Kunaritschew blickte Larry an und schüttete dabei einen kräftigen Schuss aus dem Flachmann in die offene Kaffeekanne. »Wie ist das Meer?«, wollte Larry wissen, während er sich schon auf den Weg zum Strand hinunter machte, an dem sich um diese Zeit noch kein Mensch aufhielt. »Keine Ahnung, Towarischtsch. Ich war heute noch nicht drin ... Ich habe heute Nacht so ausgiebig geschwitzt und nehme an das reicht ...«

Der Russe grinste still vor sich hin und weidete sich an Larrys Gesichtsausdruck. X-RAY-3 lief durch den weichen Sand und direkt in das Wasser hinein. Es war kühl und erfrischend und weckte seine Lebensgeister. Er schwamm weit hinaus, machte dann eine Kehrtwende und schwamm auf dem Rücken zum Strand zurück. Auf halbem Weg nach dorthin war es ihm mal, als berühre etwas Weiches, Glitschiges seine Füße. Es fühlte sich an wie ein Schwamm oder Seetang, der von den Wellen manchmal an Land gespült wurde. Er schüttelte es ab und schwamm weiter. Das Meer war heftiger bewegt als am Tag zuvor und das Wasser nicht ganz so klar. Am Strand lagen auch allerhand Dinge, die von dem aufgewühlten Wasser in der Nacht herangespült worden waren. Es war vergangene Nacht, so weit im Westen, nach einem heftigen Gewitter ziemlich stürmisch gewesen.

In ihrem Fahrzeug hatten sie das Rauschen des Windes und der Wellen gehört. Etwa zwei Stunden hatte das Unwetter angedauert, und danach war schlagartig wieder Ruhe eingekehrt.

Das Meer schleppte noch immer irgendwelche Dinge an. Leere Coladosen, aufgeweichte Zeitungen, abgerissene Zweige; sogar ein rot-weiß gestreifter Gummiball hüpfte auf den Wellen. Larry schwamm auf ihn zu und nahm ihn an sich. Ein Teil des Strandes war durch das angetriebene Gut verschmutzt und unansehnlich geworden. Im Laufe des Vormittags würden mit Sicherheit Arbeiter aus dem Dorf kommen und den Strand säubern.

Der amerikanische Agent kam aus dem Wasser, griff nach dem Handtuch, das er auf einen Felsvorsprung gelegt hatte, und frottierte sich kräftig ab. Dann lief er zu seinem Freund zurück. Iwan Kunaritschew, mit dem er gemeinsam einen lange geplanten Abenteuerurlaub quer durch Mexiko unternahm, hatte inzwischen einen Campingtisch aufgestellt, ihn mit einer sauberen Papiertischdecke belegt und das Geschirr hingestellt. Mitten auf dem Tisch stand die Kanne. In einer riesigen gusseisernen Pfanne brutzelten die Eier und der Schinken. Toastbrot lag aufgestapelt auf einem Teller. Larry begann zu grinsen, während er sich einen zusammenklappbaren Campingstuhl zurechtrückte, bis dieser einwandfreien Stand auf dem holprigen Untergrund hatte. »Es riecht phantastisch. Da kriegt man Appetit. Außerdem hast du hervorragend gedeckt, Brüderchen. Kompliment. Die Frau, die dich mal kriegt wird ihre helle Freude an dir haben. Du bist durch dein langes Junggesellendasein fast perfekt im Haushalt ... Allerdings vermisse ich etwas.«

»Und das wäre?«, fragte der Russe erstaunt.

»Deine Aufmachung. Du hättest dir wenigstens eine Schürze umbinden sollen. Vielleicht mit der Aufschrift Hier kocht Mamas Liebling. In der Schlafanzughose und mit nacktem Oberkörper serviert man eigentlich nicht ...«

»Das, Towarischtsch, gehört eben mit zu einem richtigen Abenteuerurlaub. Wenn du's vornehmer haben willst, hättest du noch einen echten Butler engagieren sollen ... Dann hätten wir auch die feine englische Art. Mit Silberbesteck und Kerzenleuchter kann ich allerdings nicht dienen. Aber wart mal ab. Vielleicht kann ich wenigstens einen Hauch von Eleganz vermitteln. Diese gemeinsame Fahrt soll uns allen schließlich für das Alter in guter Erinnerung bleiben ...« Iwan sah sich um.

»Was hast du denn vor?«

»Moment, Towarischtsch ...« Nur zwei Schritte von ihrem Lagerplatz entfernt wuchsen ein paar verkrümmte Büsche und kleine Kakteen, die in voller Blüte standen. Mit einem Messer hob der Russe einen Kaktus aus dem Boden und pflanzte ihn mit ausreichend Erde in eine flache Plastikschale. Iwan strahlte. »Mit einem frischen Blumenstrauß auf dem Tisch kann ich leider nicht dienen. Eine Gärtnerei ist nicht in der Nähe. Aber ich denke, du wirst auch mit einem hübschen Kaktus zufrieden sein ...«

»Bin ich«, nickte Larry Brent. »Er sieht wunderschön aus. Die blassrosa Blüten harmonieren zwar nicht ganz mit dem Rot deiner Bart- und Brusthaare, aber man kann schließlich nicht alles passend haben ...« Wer die beiden Männer so hätte sprechen hören, wäre sicherlich auf den Gedanken gekommen, dass die beiden sich ständig in den Haaren lagen. Aber sie waren wirkliche Freunde. Einer wäre für den anderen durchs Feuer gegangen. Die Frotzeleien zwischen ihnen gehörten einfach dazu, auch wenn sie für einen Außenstehenden manchmal wie Beleidigungen klangen, die sie sich gegenseitig an den Kopf warfen.

Larry schenkte den Kaffee ein. »Schwarz und heiß. Der weckt Tote auf ...«, bemerkte Kunaritschew. Der Dampf stieg in Larrys Nase. Er schnupperte. »Riecht sehr aromatisch«, sagte er anerkennend. »Wenn er auch so schmeckt ...«

»Worauf du dich verlassen kannst. Altes russisches Rezept ... da ist 'ne Kleinigkeit drin, der ihn erst genießbar macht ...« Larry hielt die Tasse bereits an den Lippen und nahm den ersten Schluck, als Kunaritschew diese Worte hinzufügte. X-RAY-3 wäre sonst vorsichtiger gewesen. Er wusste, dass Iwan spezielle Tricks anwendete, um Getränken und vor allem Speisen einen unverwechselbaren würzigen Geschmack zu geben. Nicht jedermann allerdings waren diese Gewürze zuträglich. Bei Kaffee jedoch, sagte sich Larry, konnte nicht allzu viel verkehrt laufen. Kaffee war Kaffee ...

Aber er wurde eines Besseren belehrt. Kaum hatte er den ersten Schluck genommen, da war es ihm, als würde ihm die Kehle abgeschnürt. Er meinte, flüssiges Feuer rinne durch seine Speiseröhre. Wie von einer Tarantel gebissen, sprang er auf, lief puterrot an und schnappte nach Luft. »Heh ... was hast du denn ... da hinein gegossen?«, ächzte er tonlos. Tränen sprangen ihm in die Augen. Er reagierte augenblicklich und goss den heißen Kaffee in hohem Bogen hinter sich, mitten hinein in die blühenden Kakteen. »Einen Schuss original Russischen Wodka, Towarischtsch!«, antwortete X-RAY-7. »Ich kann das gar nicht verstehen ... der kann doch nicht eine solche Wirkung auf dich haben ...«

»Nicht nur ... auf mich ...« flüsterte Larry heiser. »Die Kakteen ... schau sie dir an ...«

Iwan Kunaritschew glaubte, seinen Augen nicht trauen zu dürfen. Die Blüten der Pflanzen, die von dem Kaffee getroffen worden waren, fielen ab. Iwan schüttelte den Kopf. »Ich muss dir recht geben ... der Kaffee schmeckt wirklich etwas komisch ...« Larry hatte indessen nach dem Flachmann gegriffen, aus dem Iwan einen großen Schuss in den Kaffee geschüttet hatte. Er schnupperte daran. »Das ist kein Wodka ... es sei denn, du hättet ihn mit Zweidrittel Chilipulver versetzt ...«

»Aber nein, ich schwör dir ...«

»Der Geschmack hat eine frappierende Ähnlichkeit mit deiner berühmt-berüchtigten Sauriersuppe ...« Kunaritschew nickte: »Du hast Recht ..., verdammt, da muss was schiefgelaufen sein ...« Er nahm die Flasche, die mit einem Wodka-Etikett gekennzeichnet war, zur Hand und kippte sich vorsichtig etwas auf den Finger. Was herausfloss, war nicht glasklar wie Wodka, sondern erinnerte an ein etwas dünngeratenes Tomatenketchup. Und da fiel es Iwan wie Schuppen von den Augen.

»Tabasco! Ich habe die Flaschen verwechselt. Vor unserer Abfahrt, als ich die Gewürze zusammenstellte, habe ich aus einer großen Vorratsflasche nachgefüllt und einen geeigneten Behälter dafür gesucht. In dem Flachmann mit dem grünen Glas glaubte ich den richtigen gefunden zu haben. Aber ich habe nicht mehr daran gedacht ... Auf diese Weise, Towarischtsch, durch reinen Zufall, sind die größten Erfindungen in der Geschichte der Menschheit gemacht worden. Auch auf dem Gebiet des Lukullischen. Nach Russischem Kaffee und den X-Arten, die es in den Wiener Kaffeehäusern zu trinken gibt, werde ich die Menschen in Zukunft mit dem Kaffee Tabasco a la Iwan beglücken ...«

»Glück ...«, wisperte Larry mit langsam sich erholender Stimme. »... ja, das ist das richtige Wort. Man kann von Glück reden, wenn man den ersten Schluck heil übersteht ...«

Nach dem unerwarteten Beginn dieses Morgens lief dann doch noch alles glatt und das Frühstück wurde zum Genuss. Neuer Kaffee wurde bereitet und mit Argusaugen beobachtete Larry Brent die Vorbereitungen und den Abschluss. Außer Kaffee und Wasser kam nichts in die Kanne hinein. Dass Iwan etwas in seine Tasse schüttete und diesmal selbst sehr genau auf den Flascheninhalt achtete, nahm er beiläufig wahr. Ein Schuss Wodka musste sein. Und diesmal war es auch ein echter. Nach dem Frühstück, das sie über eine halbe Stunde ausdehnten, räumten sie den Tisch ab und studierten die Karte. Sie waren von den Staaten her nach Mexiko mit dem Fahrzeug hereingekommen, hatten sich an der Westküste gehalten und wollten hier auch noch bleiben.

Ihr nächstes Ziel war der Küstenort San Blas. Für den Aufenthalt dort hatten sie zwei Tage vorgesehen. »Es bleibt also dabei«, zog Kunaritschew das Resümee ihrer Pläne. »Von San Blas aus fahren wir mit der Fähre auf die Äußerste der Islas Tres Marias. Juanito heißt sie. Wir skippern dann von Insel zu Insel und kehren von der letzten in der Kette, von Cleofas aus auf das Festland zurück. Dann haben wir fürs erste genug Seeluft geschnuppert und werden einen Kurswechsel vornehmen.«

»Wir durchqueren das Land in Richtung Mexico City und sehen uns auf dem Weg dorthin einige interessante Bauwerke aus der Zeit der Mayas und Azteken an ...«

Sie räumten ihren Lagerplatz, verstauten die benutzten Möbel zusammengeklappt im Innern des geräumigen Fahrzeugs und löschten die Feuerstelle, ehe sie ihren Standort endgültig verließen. Iwan war an der Reihe, den umgebauten Armeelaster zu steuern. Sie hatten ihn sich von einem PSA-Mitarbeiter ausgeliehen, um ihre vierwöchige Fahrt so unkompliziert und frei wie möglich zu gestalten. Der schwere Wagen fuhr über das holprige Gelände Richtung Straße, die kurvenreich, schmal und staubig war. Aus dem nächsten Dorf kam ihnen ein klappriger Lastwagen entgegen, auf dem viele Männer saßen, die am Strand abgesetzt wurden. Sie brachten große Tonnen und Rechen mit, um die von den Touristen aufgesuchten Strände zu säubern. Das Wohnmobil ratterte über die Straße Richtung San Blas. Auf halbem Weg dorthin sahen sie einen Mann am Straßenrand stehen und winken. Ein Anhalter, ein großer, blonder Bursche mit breiten Schultern und schmalen Hüften, wollte mitgenommen werden.

»Genügend Platz haben wir ...«, meinte Larry Brent, als Iwan Kunaritschew die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs auch schon herabsetzte. »Nehmen wir ihn mit ...« Der Russe fuhr an den rechten Straßenrand heran. Der Mann wurde so vom Staub eingehüllt, dass sie ihn einige Sekunden lang überhaupt nicht mehr sehen konnten. Dann tauchte der Fremde an der Tür auf, die Larry Brent inzwischen einladend geöffnet hatte. »Nach Mexico City?«, fragte der Mann, der einen vollgepackten Rucksack trug. »Noch nicht. Erst in ein paar Tagen«, entgegnete Larry. »Aber ein Stück Richtung Süden können wir Sie gern mitnehmen. Unser nächstes Etappenziel ist San Blas ...«

»Fein!«, freute sich der Anhalter. Er war Amerikaner wie Brent. »Da kann ich auch etwas bleiben. Ich hab's nicht eilig ...« Er nickte den beiden Männern an seiner Seite zu, während Larry seinen Rucksack durch eine Öffnung in der Rückwand der Fahrerkabine hinten im Wagen verstaute. »Ich stamme aus New York, trampe seit zwei Monaten durch die Gegend, verweile mal hier, mal dort. Nett von Ihnen, dass Sie mich mitnehmen. Geld für Fahrten bleibt nicht viel übrig ... Übrigens, ich heiße Scanner ... Poul Scanner...«

Das Aztek-Hotel stand zwischen den alten Häusern von San Blas. Die Menschen in dem Städtchen, das seinen spanischen Einfluss nicht verleugnen konnte, lebten hauptsächlich vom Fischfang, von der Viehzucht und der Landwirtschaft. Die Gassen waren eng und schattig, und die kleinen, weißgetünchten Häuser mit den roten Dächern standen dicht beisammen. Braune, schmutzige Kinder spielten im Schatten der Gebäude, Hunde streunten durch die Höfe und schnüffelten an überfüllten Mülltonnen oder liefen den Touristen nach, die manchmal eine Tortilla oder einen gebackenen Fisch nicht vollständig aufaßen und einfach wegwarfen. In den Hauptverkehrsstraßen und unten am Strand saßen viele buntgekleidete Indianer, schützten sich vor der Sonne mit riesigen Strohhüten oder durch ein großes Tuch, das sie zwischen vier Pfählen aufgespannt hatten.

In den Straßen herrschte Treiben wie auf einem Markt. Obst und Gemüse wurden angeboten, aber auch sehr viele kunstvoll gearbeitete Artikel aus Ton, Vasen, buntbemalte Tierdarstellungen, kleine Puppen, Skulpturen und Götzenfiguren. Zwischen den Verkäufern und den Kaufinteressenten, die in erster Linie aus amerikanischen Touristen bestanden, entwickelte sich lebhaftes Feilschen. Die Nachkommen der Azteken und Mayas, die oft unter ärmlichsten Verhältnissen in irgendwelchen baufälligen Hütten am Ortsrand oder sogar in Felshöhlen lebten, gaben ihre Ware zu einem erschreckend geringen Preis ab.

In San Blas lebte ein buntes Völkergemisch. Mexikaner, Peruaner, Nachkommen der Mayas, Mestizen und Weiße verliehen dieser kleinen Stadt ein exotisches Gepräge.

Vom Aztek-Hotel aus hatte man einen vortrefflichen Blick auf das bunte Treiben auf dem Marktplatz und die Straßen. An einem Fenster im zweiten Stockwerk des insgesamt fünf Etagen hohen Hotels bewegten sich die Vorhänge. Ein Mann starrte durch die großmaschigen Gardinen.

Dr. Enrico Fermon atmete tief durch.

Mit seinen Blicken schien er die Menschen unten auf der Straße und dem Platz förmlich zu sezieren. Sein Blick erfasste eine junge Frau, die einen etwa zehn Jahre alten Jungen bei der Hand hielt und mit ihm von einem Stand zum anderen schlenderte. Die Frau war eine Mestizin, ziemlich hellhäutig. Europäisches Blut überwog in ihr. Der Junge war ein quicklebendiger kleiner Kerl, der neugierig überall stehen blieb, sich auch immer wieder mal von der Hand seiner Mutter losriss, während sie Einkäufe tätigte. Dann rannte er kreuz und quer durch die schmalen Gassen zwischen den Ständen, rempelte Erwachsene an, ohne es zu bemerken, und schien ganz in sein kindliches Spiel vertieft.

Viele Indianerfrauen, die das Gros der hier versammelten Händler bildeten, sahen ihm lächelnd nach, hatten selbst oft Kinder dabei, die sie auf den Armen wiegten oder die in Kissen auf ausgebreiteten Decken auf dem Boden lagen und friedlich in der hellen, warmen Morgensonne schliefen. Die größeren Kinder der Indianerfamilien, die hauptsächlich vom Verkauf ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse und ihren Handwerksarbeiten lebten, sahen dem kleinen Kerl bei seinem selbstvergessenen Spiel zu. Jetzt näherte er sich einem Karren, vor den ein Esel gespannt war.

Das Tier stand im Schatten einer schmutzigen Hauswand und hatte einen alten Eimer mit abgestandenem, inzwischen von der Sonne erwärmten Wasser neben sich stehen. Ein paar Schritte davon entfernt waren an Ketten und Leinen Rinder und Ziegen aneinandergebunden, die von den indianischen Bauern zum Verkauf auf den Markt getrieben worden waren. An einer Ecke wurden Maisfladen und Tortillas verkauft, die vor den Augen der Marktbesucher frisch zubereitet wurden. Jeder bot mehr oder weniger lautstark seine Waren an, und das bunte Treiben und hektische Feilschen um eine Ware durch einen Kaufinteressenten war gerade aus den oberen Stockwerken der Häuser und des Hotels, die den Platz umstanden, sehr gut zu beobachten.

In dem bunten Gewimmel waren die wenigen Weißen, hauptsächlich Touristen, besonders gut auszumachen. Sie interessierten sich hauptsächlich für Artikel, die aus Baumwolle, Keramik und Silber hergestellt waren. Schmuckstücke waren sehr gefragt. Sie waren kunstvoll gearbeitet und preiswert. Silber war in Mexiko immer noch billig zu bekommen und es wurde gerade durch geschickte Indianerhände zu unverwechselbaren und schönen Motiven verarbeitet. Ähnlich war es mit den Tonvasen und -figuren. Alte Indianermotive, Götter- und Fabelwesen wurden häufig angeboten und weckten auch das meiste Käuferinteresse. Der kleine Mestizenjunge schien das Interesse an der Beobachtung des Wasser saufenden Maultiers verloren zu haben und lief weiter.

Er sah seine Mutter, die Obst und Gemüse einkaufte. Sie rief ihn zu sich. Der kleine Kerl kam jedoch nicht, antwortete etwas und sauste dann weiter. Die Gefahr, dass er sich in dem allgemeinen Menschengewimmel verlor, war groß. Der Junge und seine Mutter schienen neu in der Stadt zu sein. Nur so war die auffällige Neugierde des Knaben zu verstehen. Als Nächstes galt sein Interesse den Auslagen eines alten, weißhaarigen Indianers, der im Schneidersitz auf einer bunten Baumwolldecke hockte, eine lange Pfeife rauchte und der einige buntbemalte Götzenfiguren aus Ton um sich herum aufgebaut hatte. Der Mann war hager, fast dürr. Die von Wind und Wetter braungegerbte Haut erinnerte an morsches Pergament, das sich über seine Knochen spannte.

Der Mestizenjunge sauste an dem Alten vorbei, der wie meditierend dahockte.

In dem Moment, als der Knabe jedoch an ihm vorüber war, zuckte der Alte zusammen wie unter einem Peitschenschlag. Er öffnete die halb geschlossenen Augen, wandte den mageren Kopf und blickte dem davonlaufenden Jungen nach. »Hallo, Kleiner!«, rief der weißhaarige Indianer, die Pfeife aus dem Mund nehmend. Die Stimme des Mannes klang erstaunlich kräftig. Der Knabe in den kurzen Hosen und dem T-Shirt, auf dem ein fliegender Elefant mit schiefem Lächeln eine Banane verspeiste, hörte den Ruf und blieb stehen.

»Meinen Sie mich?«, fragte er näher kommend. »Ja, mein Junge ... komm her ...« Der alte Indianer sah ihn mit großen Augen an und legte seine Pfeife achtlos zur Seite. »Komm näher, damit ich dich besser sehen kann ...« Der angesprochene Knabe wirkte plötzlich ein wenig scheu und ließ seinen Blick schnell über die aufgestellten Figuren und Statuen gleiten, die auf der Decke standen. »Bin ich draufgetreten?«, fragte der Junge. »Ist dabei etwas kaputt gegangen? Ich kann nichts sehen ...« Das viel zu kurze T-Shirt war ein wenig in die Höhe gerutscht und eine senkrecht vom Bauchnabel wegführende Narbe war zu sehen. »Nein, nein, mein Junge«, beeilte sich der Alte zu sagen. »Es ist alles in Ordnung ... Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.

Ich habe dich vorbeilaufen sehen, das war alles ... Ich möchte dir etwas geben ...«

»Aber ich habe kein Geld ...«

»Das brauchst du auch nicht«, erwiderte der Indianer und ließ den Knaben mit dem schwarzen Haar und dem runden Gesicht keine Sekunde aus den Augen. Auch dann nicht, als er nach einem Gegenstand griff, der auf seiner Decke stand. Das Objekt war ein Mittelding zwischen Vase und Statue. Es war bauchig, verjüngte sich dann nach oben und lief in ein fischähnliches Antlitz aus. Der dargestellte Fisch hatte etwas Fremdartiges, Urweltliches und Monsterhaftes an sich. Entfernt erinnerte er an alte Darstellungen von Seeungeheuern. Der Leib war schlank und röhrenförmig ausgebildet und stellte das Oberteil der seltsamen Vase dar. Der Urweltfisch reckte seinen Kopf nach oben und hatte das Maul weit geöffnet. In diese Öffnung konnte man Blumen stellen oder kleine Gegenstände legen. Es sah so aus, als würde der unheimlich anzusehende Fisch nur darauf warten, dass etwas in seinen Rachen fiel. »Was ist das?«, fragte der Junge interessiert und ging automatisch in die Hocke, als hätte er mit einem Mal seine hektische Umwelt vergessen.

»Ein geheimnisvolles Vermächtnis. Ogatoatl, der Herr der Tiefe ...«

»Ich kenne die gefiederte Schlange«, sagte der Junge. »Davon hat mir meine Mutter und auch der Lehrer in der Schule schon erzählt. Quetzalcoatl ist ein sehr wichtiger Gott in der Maya-Mythologie. Er ist nur eine von vielen seltsamen Gestalten. Aber von Ogatoatl habe ich nicht gehört.«

»Bist du dir da ganz sicher?«

»Na, natürlich ...«

Um die trockenen, faltigen Lippen des Alten spielte ein rätselhaftes Lächeln. »Nun, das mag schon sein ... Es gibt Dinge, über die wurde nie etwas geschrieben oder die im Lauf einer langen Zeit einfach vergessen gingen. Nicht für jeden Menschen allerdings. Alte Leute, Indianer wie ich zum Beispiel, wissen manchmal etwas, das ihnen einst ihr Vater erzählt hat. Und ihr Vater hatte es wieder von seinem Vater, und der von diesem ... Auf diese Weise werden oft Überlieferungen von Generation zu Generation weitergegeben, die nie schriftlich fixiert wurden. Trotzdem wissen viele Menschen davon. Aber sie sprechen nicht darüber ... Indianer kennen viele Geheimnisse. Sie geben sie nur mündlich untereinander weiter.« Da nickte der Junge. »Ja, ich glaube das stimmt. Meine Mutter hat das auch schon gesagt.«

»Deine Mutter, Kleiner, ist eine kluge Frau. Wie heißt du?«

»Pedro ...«

»Das ist ein schöner Name.«

»Ich mag ihn nicht so«, schüttelte der Junge heftig den Kopf und begutachtete einige der Keramikstatuen, die auf der Wolldecke standen. »Ich möchte lieber anders heißen.«

»Und wie zum Beispiel?«

»Pepe ...«

»Der gefällt mir auch. Aber zu dir würde auch noch ein anderer Name gut passen ...«

»Darf ich die Figur mal in die Hand nehmen?«, fragte Pedro da unvermittelt und deutete auf eine Götzenfigur, die dämonisch aussah.

»Ja, das kannst du gerne tun. Aber pass gut darauf auf und lass sie nicht fallen ...«

»Ist doch klar«, sagte Pedro mit seiner hellen Kinderstimme. »Es bereitet viel Mühe, sie zu machen. Ich werde sie schon nicht fallen lassen ...«

»Dann bin ich sehr beruhigt.«

»Aber Sie wollten mir noch sagen, welcher Name auch zu mir passen könnte«, fuhr Pedro munter fort. Er hatte die Bemerkung vorhin doch noch mitbekommen und kam nun ebenso sprunghaft, wie er sie im ersten Moment übergangen hatte, wieder auf sie zurück. Der skelettdürre Indianer hob kaum merklich seine dichten, schneeweißen Augenbrauen. »Du könntest zum Beispiel auch einen indianischen Namen tragen ...« Da blickte Pedro auf. »Mhm, schon möglich ... Aber ich bin kein Indianer. Der Urgroßvater meiner Mutter war allerdings noch ein Azteke ...«

»Ja, ich weiß ...«

»Ach!«, entfuhr es da dem schwarzhaarigen Mestizenjungen. »Haben Sie ihn etwa noch gekannt?«

»Nein – aber ich sehe, wo du herkommst. Übrigens: du kannst mich ruhig Jessak nennen. Sag du zu mir ...«

»In Ordnung, Jessak. Sind wir jetzt Freunde?«

»Sicher sind wir das. Hier, nimm dies ... und achte gut darauf. Hüte die Vase mit dem Fischmaul wie deinen Augapfel ...«

»Ist sie denn so wertvoll?«

»Ja, das ist sie.«

»Aber ein so teures Geschenk kann ich nicht annehmen. Meine Mutter wird mit mir schimpfen.«

»So teuer ist sie gar nicht. Auch ich habe sie einst als Geschenk erhalten.«

»Dann ist sie eine Erinnerung?«

»Ja. An meinen Vater. Von ihm habe ich sie bekommen.«

»Und nun willst du sie mir geben? Da werden deine Kinder bestimmt traurig sein. Vielleicht wollen sie die Vase selbst gern behalten, Jessak?«

»Ich habe keine Familie mehr. Ich habe auch keine Söhne und Töchter. Ich lebe allein.«

»Das tut mir leid ... Dann bist du bestimmt sehr einsam?«

»Ich war es manchmal. Aber all meine Einsamkeit ist vergessen ... seit ich dich gesehen habe. Ich wusste, dass ich es noch erleben würde ...«, fügte er leiser werdend hinzu, so dass Pedro die Worte nicht richtig verstand. »Was hast du gerade gesagt, Jessak?«

»Es waren ein paar Gedanken ... ich habe sie laut ausgesprochen. Nichts von Bedeutung, Pedro ...« Lächelnd reichte der alte Mann mit dem vertrockneten, zerfurchten Gesicht ihm die Vase, die etwa zwanzig Zentimeter hoch war und an ihrer dicksten Stelle einen Durchmesser von etwa zehn Zentimetern hatte. »Pedro ... oder Koantas ...«, sagte der Indianer da unvermittelt.

»Ich heiße Pedro Suillo und nicht Koantas«, berichtigte der Junge den vermeintlichen Irrtum des Alten. »Ich glaube, du verwechselst mich doch, Jessak. Du kanntest meinen Großvater bestimmt nicht. Er lebte auch nicht hier am Meer, sondern in den Bergen. Sicherlich wolltest du einem anderen Jungen das Geschenk geben. Ich bin dieser Junge nicht. Tut mir leid, Jessak. Aber vielleicht kommt er noch ...« Mit diesen Worten zog Pedro die Hand zurück, die er dem alten Mann entgegengestreckt hatte, um die merkwürdige Vase entgegenzunehmen. »Warte, Pedro! Lauf nicht davon!«, rief der Alte und blickte den Jungen beinahe flehentlich an. »Ich habe dir vorhin doch gesagt, dass auch ein anderer Name als Pedro oder Pepe zu dir passen würde. Ein indianischer Name ...«

»Stimmt ...«

»Koantas, das ist einer. Er würde zu dir passen. Er ist schon sehr alt, wird heute kaum noch gebraucht, aber er existierte schon, noch ehe mein Vater, dessen Vater und wiederum dessen Vater lebte ...«

»Oh!« Pedro machte einen runden Mund und seine Augen wurden groß wie Untertassen. »Ein so seltener Name würde zu mir passen? Das ist aber komisch ...«

»Nein, das ist es keineswegs. Namen sind wie Bilder, wie Gleichnisse, die zu dem betreffenden Menschen passen. In dem Moment, als du an mir vorüberranntest, wusste ich mit einem Mal, dass du – Koantas heißen könntest.«

»Und was bedeutet der Name?«, fragte Pedro neugierig. »Indianische Namen haben doch immer eine Bedeutung nicht wahr?«

»Richtig, mein Junge ... Koantas heißt so viel wie der Sieger ...« Pedro grinste und winkte ab. »Der Name passt überhaupt nicht zu mir ... Da hast du dich gewaltig getäuscht, Jessak. Ich bin alles andere als ein Sieger. In der Schule bin ich nicht besonders und wenn ich mal 'ne Schlägerei mit meinen Freunden habe, bin ich meistens der Unterlegene. Ich würde gern mal siegen ...« Er nahm die Vase, die ihm der Indianer noch immer entgegenstreckte, jetzt entgegen. »Enthält die Vase vielleicht einen Zauber, Jessak? Einen, der sich auf denjenigen, der sie besitzt, auswirkt? War dein Vater vielleicht ein Medizinmann oder ein Zauberer?«

»Wer weiß ...« Jessak lächelte und zuckte die Achseln. »Jedenfalls war er ein kluger Mann ... die Vase ist von jetzt an dein Eigentum, Koantas ...«

»Warum nennst du mich jetzt nur noch so?«