Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

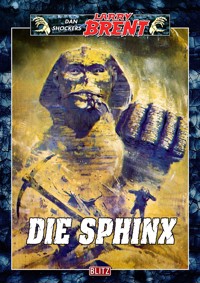

Pakt mit Luzifer Dr. Mathias Prühning soll sterben. Der Mörder, der gekommen ist, um den Frankfurter Arzt zu töten, weiß nicht warum, doch er stellt keine Fragen. Prühning gehört einer Reihe von Opfern, die nur eines gemeinsam haben: Ihnen wurde das Mal der Drachenschlange ins Gesicht gebrannt. Larry Brent und Morna Ulbrandson sollen die Todesfälle untersuchen und den Mörder stellen. Doch dieser hat einen Pakt mit Luzifer geschlossen - einen Pakt, den er nicht brechen kann. Auch der ermittelnde Kommissar Schneider steht auf der Todesliste des Höllenfürsten. Larry Brent versucht weitere Morde zu verhindern - bis er selbst dem Herrn der Hölle Auge in Auge gegenübersteht ... Die Pranke der Sphinx Professor Mario Centis entdeckt auf einem Flohmarkt in Rom eine alte ägyptische Papyrusrolle. Voller Erregung stellt er fest, dass diese Schrift Hinweise auf das Grab des Gottkönigs Yson-Thor enthält. Seit seiner Jugend träumt Centis davon, die unermesslichen Reichtümer des grausamen Herrschers zu finden. Doch der Papyrus warnt vor dem Fluch des Yson-Thor. Wer das Gold berührt, den soll die Pranke der Sphinx zermalmen. Doch der Professor lässt sich nicht abhalten und reist nach Ägypten. Larry Brent erhält den Auftrag noch rechtzeitig einzugreifen, doch er kommt zu spät. Yson-Thor erhebt sich und nimmt die Seele des Professors gefangen. Und gegen die Mumie, die unter einem magischen Schutzzauber steht, scheint es kein Mittel zu geben. Nicht nur X-RAY-3 schwebt in Lebensgefahr, sondern auch Morna Ulbrandson und Iwan Kunaritschew haben dem Gottkönig nichts entgegenzusetzen. Und als sich die Sphinx erhebt, scheint das Schicksal der Freunde besiegelt ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 56

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-856-3

Dan Shockers Larry Brent Band 56

DIE SPHINX

Mystery-Thriller

Pakt mit Luzifer

von

Dan Shocker

Prolog

»Wie soll er sterben?«

»Anders als die anderen«, sagte die kalte, unpersönliche Stimme im Dunkeln.

»Ich mag nicht mehr.« Der Mann, der das sagte, presste die Hände vors Gesicht, als könne er das Grauen beseitigen, das ihn umgab, das er fühlte, jedoch nicht sehen konnte.

»Das interessiert mich nicht. Du hast von Anfang an gewusst, worauf du dich einlässt. Du hast alles genossen – das hast du mir zu verdanken! Eine Hand wäscht die andere, sagt ein Sprichwort bei euch.« Ein leises, hässliches Lachen schloss sich den zynischen Worten an.

Der Mann im Lehnsessel fuhr zusammen. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Er wusste, dass er gehorchen musste und ihm keine andere Wahl mehr blieb. Er verfluchte jene Stunde in seinem Leben, da er sich entschlossen hatte, den Pakt einzugehen.

»Wann?«, fragte er dumpf, die zitternden Hände von seinem kalkweißen Gesicht nehmend. In seinen Augen glitzerte es kalt.

»Morgen Abend. Er bleibt immer sehr lange in der Praxis. Dr. Prühning ist dienstags immer allein dort und arbeitet noch verschiedene Dinge auf. Niemand wird etwas bemerken. Du kannst dich nicht beschweren«, sagte die kalte, teuflische Stimme aus der Dunkelheit.

Die Hände des Mannes im Sessel, der diese Mordaufforderung erhielt, öffneten und schlossen sich zu Fäusten. Das Licht der Straßenlaternen, das durch die zugezogenen Vorhänge der dritten Etage des alten Mietshauses fiel, lag schwach auf seinem bleichen, verschwitzten Gesicht. Hinter der hohen, glatten Stirn arbeitete es. Und zum ersten Mal riskierte er es, eine Frage zu stellen, die seit einiger Zeit in seinem Bewusstsein bohrte.

»Was geschieht, wenn ich mich weigere?«

Er richtete seine glitzernden Augen in die finstere Ecke neben der Tür. Auch dort stand ein hochlehniger Sessel. Er hatte sie vor Jahren in einem Antiquitätengeschäft erstanden. Er liebte alte Stücke und war der Meinung, dass man eigentlich nur mit Möbeln leben sollte, die vor hundert Jahren modern waren.

Er glaubte dort schemenhaft die Umrisse einer dunklen, schlanken Gestalt wahrzunehmen und schluckte. Unruhe und Angst erfüllten ihn. Bisher hatte er immer nur die Stimme gehört, jetzt glaubte er schon, den Besitzer dieser Stimme wie eine Schattengestalt zu sehen. Er strengte seine Augen an, bis sie brannten, aber die Gestalt wurde deswegen nicht deutlicher.

»Wenn du dich weigerst, wirst du die Hölle auf Erden erleben. Und genau das Gegenteil hast du dir doch gewünscht, nicht wahr?«, tönte es spöttisch. »Du wolltest das Paradies – wie du es dir vorgestellt hast. Schöne Frauen, Glück, Reichtum. Alles, was diese Welt an materiellen Gütern bietet, konntest du haben. Fünf Jahre hast du es genossen und nun willst du mir entkommen? Es wird dir nicht gelingen! Mache nie den Versuch!« Wie ein Bannfluch klangen diese Worte.

»Ich werde es tun. Noch ein einziges Mal. Prühning wird sterben, aber er wird mein letztes Opfer sein.«

»Nicht du stellst hier die Bedingungen, sondern ich, vergiss das nie!«

Die Schatten in der Ecke über dem Sessel schienen sich zu verdichten, dann wurden sie flüchtiger und wehten davon wie lautlose, federleichte Wolken. Ein penetranter Geruch lag in der Luft ...

Dr. Mathias Prühning schloss die Tür zu seiner Praxis, als die Arzthelferin ging. Draußen wurde es schon dunkel. Durch die Eschersheimer Landstraße flutete der Verkehr. Prühning blieb eine halbe Minute hinter dem Fenster stehen, warf einen Blick durch die Spanngardinen und wandte sich ab. Er seufzte, als er den Berg Akten und Briefe sah, den er noch durcharbeiten musste. Aber es half alles nichts. Er zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief. Das monotone Ticken der kleinen goldfarbenen Schreibtischuhr und das Rascheln des Papiers, wenn er seine Hand darüber führte, waren die einzigen Geräusche. Dr. Prühning arbeitete zügig, ohne sich übermäßig zu beeilen. Er hatte sich vorgenommen, noch zwei Stunden in der Praxis zu bleiben. Die Abrechnung musste erledigt werden. Die Praxis war erst vor vier Monaten eröffnet worden, aber Dr. Prühning war mit den Patientenzahlen zufrieden. Wenn die Praxis weiterhin so gut lief, dann konnte er sich bald eine zusätzliche Hilfe nehmen, die ihm diese Arbeit abnahm. Aber vorerst hieß es sparen und so viel wie möglich selbst tun.

Hässlich und laut schlug die Klingel an. Der Arzt fuhr zusammen. Unwillkürlich warf er einen Blick auf das Zifferblatt der Uhr. Kurz vor sieben. Wer kam jetzt noch?

Dr. Prühning erhob sich. Er war ein großer, breitschultriger Mann mit dichtem, schwarzem Haar und breiten Koteletten.

Er öffnete. Vor der Tür stand ein Fremder. Prühning schätzte ihn auf Mitte dreißig. Er war braungebrannt, hatte gewelltes Haar und dichte, dunkle Augenbrauen, unter denen klare, blaue Augen blickten.

»Ja, bitte?« Prühning lächelte freundlich. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«

Der Mann sah nicht aus, als ob er krank wäre. Die Praxis war offiziell geschlossen, aber Dr. Prühning hätte diesen Mann nicht weggeschickt, wenn er seinen ärztlichen Rat gebraucht hätte.

»Ja, Doktor! Das können Sie.« Der Fremde hatte eine angenehme Stimme, die zu seinem gepflegten Äußeren passte.

Das Lächeln auf Prühnings Lippen gefror, als er den Blick senkte und instinktiv spürte, dass ihm Gefahr drohte. Der andere hielt eine Pistole auf ihn gerichtet. Leise knackte der Hahn. »Aber ...« Prühning schluckte. Seine Stimme versagte ihm den Dienst. Er war einer solchen Situation nicht gewachsen und wie vor den Kopf geschlagen.

Der gutaussehende Besucher überschritt die Schwelle und drückte die weißlackierte Tür hinter sich zu. Hilflos blickte Prühning sich in der Runde um und gewann langsam seine Fassung wieder. »Was wollen Sie von mir?«, fragte er rau. Er hegte sofort einen Verdacht. Dieser Mann war drogensüchtig und hoffte, hier Stoff und Rezepte zu finden. Es fiel Prühning ein, dass in den letzten Wochen in Frankfurt und Umgebung des Öfteren in Apotheken und auch bei einem Arzt eingebrochen worden war. Die Polizei vermutete Drogensüchtige, die sich auf diese Weise versorgten. Prühning wich Schritt für Schritt in seine Praxis zurück. Er musste Zeit gewinnen, den anderen verunsichern und ihm ein Angebot machen. »Ich habe nichts hier«, fuhr er fort, als er auf seine Frage keine Antwort erhielt. »Es ist sinnlos, dass Sie es versuchen und ...«

»Rumdrehen«, kommandierte der Eindringling. »Und lassen Sie die Arme oben! Keine Mätzchen!«

Prühning gehorchte. Im gleichen Augenblick krachte etwas hart auf seinen Schädel, und der Arzt kippte nach vorn.

Als er wieder zu sich kam, war sein erster Gedanke: Jetzt hat er dir die Praxis auf den Kopf gestellt und alles durchwühlt, aber du lebst wenigstens noch ... Die Sache ist ausgestanden.

Aber sie war es nicht. Mit panischem Entsetzen wurde Dr. Prühning klar, dass dies offenbar erst ein Vorspiel gewesen war. Er lag auf einer lederbezogenen Massagebank, an Händen und Füßen gefesselt. Im Mund steckte ein Knebel. Mit der Zunge versuchte er diesen herauszustoßen, doch es gelang ihm nicht. Er drehte den Kopf. Neben ihm saß der andere. Nur für zwei, drei Minuten musste er bewusstlos gewesen sein, aber diese Zeit hatte dem Eindringling genügt, ihn zu fesseln. Ängstlich richtete Prühning seine aufgerissenen Augen auf den Besucher. Der hielt die Pistole nicht mehr in der Hand und spielte jetzt mit einer Spritze.

»Mhm?«, machte Prühning sich bemerkbar. Er war außerstande mit dem Knebel im Mund ein vernünftiges Wort zu formen.

»Ah, wunderbar. Sie sind wieder voll da. Dann können wir zur Tat schreiten.« Der andere trug einen maßgeschneiderten Anzug. Das dunkle Blau passte gut zu seinem Teint und seinen Augen. Er zuckte die Achseln, und ein Zug des Bedauerns lag auf seinem Gesicht. »Eigentlich wollte ich es ja nicht tun ...«

»Mhm, mhm.« Prühning warf den Kopf hin und her.

»Warum ich es dann trotzdem tue?«, interpretierte der Eindringling die unartikulierten Laute in seinem Sinn. »Befehl! Sie haben mir nichts getan, ich habe Sie noch nie gesehen – und trotzdem werde ich Sie töten müssen!«

Dr. Mathias Prühning schloss die Augen. Sein Herz pochte wie rasend. Ein Verrückter!

Der Arzt schlug die Augen wieder auf und gab durch Laute und Kopfbewegungen zu verstehen, dass er mit seinem Gegner gern ein paar Worte gewechselt hätte.

»Was soll's?«, fragte der jugendlich wirkende Fremde. »Es wäre verlorene Zeit, Doktor. Ich könnte stundenlang mit Ihnen diskutieren, und Sie hätten doch nichts davon. Am Ende stünde die Spritze.« Er betrachtete sie sich eingehend, zog den Stempel zurück, und Dr. Prühning hatte einen unheimlichen Verdacht, als er diese Geste sah. Man wollte ihm offensichtlich Luft injizieren! Der Fremde erhob sich und krempelte ihm in aller Ruhe den linken Ärmel hoch. Prühnings Herz raste. Der Arzt spannte sämtliche Muskeln an und versuchte die Fesseln zu sprengen. Aber die Gurte waren festgezurrt. Er konnte sich nicht rühren und war seinem Peiniger hilflos ausgeliefert.

»Wie gesagt, ich persönlich habe nichts gegen Sie. Irgendetwas aber müssen Sie ausgefressen haben, dass er ausgerechnet Sie ausgewählt hat. Rein zufällig tut er nämlich nichts. Glaube ich jedenfalls.«

Prühning hörte jedes einzelne Wort, und sie wirkten wie Hammerschläge auf ihn. Er warf wild den Kopf hin und her, die Haare flogen ihm in die Stirn.

Was faselte dieser Verrückte da? Wer war Er?

Hatte er, Prühning, Feinde? Die hatte wohl jeder. Aber dass sein Tod von Bedeutung sei, das war schon kriminell. Der Einstich in die Vene erfolgte. Prühning richtete seinen Blick flehentlich auf das Fenster zur Straße. Er hörte den vorbeiflutenden Verkehr, Geräusche und Stimmen. Da draußen waren Menschen. Aber sie hätten ihn nicht mal gehört, wenn er hätte schreien können. Die Geräusche auf der Straße waren zu laut. Prühning nahm noch mal seine ganze Kraft zusammen, straffte seinen Körper und bäumte sich auf. Dann sackte er schlaff in sich zusammen. Nur eine kleine Luftblase in seiner Vene brachte ihm den Tod.

Unbemerkt, wie er gekommen war, verließ der Fremde Dr. Prühnings Praxis. Alle Lichter in den Räumen waren erloschen. Starr und reglos lag der Arzt auf der Bank, seine Augen waren vor Entsetzen weit aufgerissen. Sein unheimlicher Gast hatte ihm nach Eintritt des Todes die Ledergurte um Fuß- und Handgelenke gelöst und den Knebel aus dem Mund genommen. Doch Prühning konnte nicht mehr schreien. Alles lag still und dunkel.

Und dann geschah etwas, was eigentlich nicht sein konnte und nicht sein durfte. In der Dunkelheit bewegte sich eine Gestalt. Sie kam aus dem Nichts – wie ein Geist. Kein Fenster öffnete sich, keine Tür. Für diese schattengleiche Erscheinung boten die Wände des alten Hauses kein Hindernis. Lautlos, als ob sie schwebe, näherte sie sich dem Toten. Gierige, nicht menschliche Augen blickten auf die Leiche. Ein lebender Prühning wäre vor Schreck beim Anblick dieser gelbgrünen Raubtierpupillen erstarrt. Ein zwingender, unbarmherziger Blick, gletscherkalt ...

Der unheimliche Besucher aus dem Nichts streckte die Rechte aus, in der er einen Stab hielt. Das vordere Ende dieses Stabes näherte sich dem Gesicht Dr. Prühnings. Es zischte, als ob die Spitze glühendheiß sei. Hart und kurz drückte der schattengleiche, gespenstische Besucher den Stab auf die rechte Wange des Toten. Als er ihn zurückzog, glühte dort ein unheimliches Symbol. Eine sich ringelnde Schlange, die ihr Maul schrecklich weit aufriss. Groß und gewaltig ragten die dolchartigen Zähne hervor, und die Augen in dem drachenförmigen Schädel glühten rot wie das Feuer der Hölle.

»Die Schlange«, sagte der Schattengleiche abstoßend. »Das Symbol der Hölle – mein Symbol – soll auch dich zieren, zum Beweis dafür, dass ich hiergewesen bin ...«

1. Kapitel

In dieser Nacht fuhr die Frankfurter Polizei wie immer ihre zahlreichen Einsätze. Es kam zu Schlägereien in Bars und Kneipen. Radaubrüder mussten voneinander getrennt werden. Eine Streifenbesatzung berichtete von einem enttäuschten Liebhaber, der mit der Dame seines Herzens im Bahnhofsviertel handelseinig gewesen war. Besagte Dame tauchte aber unerkannt unter, ohne für die Vorauszahlung ihre Liebesdienste zu leisten. Eine Nacht wie jede andere, in der geflucht und gelacht, gescherzt und geliebt wurde, in der sich Verbrechen ereigneten, in der Rettungswagen des Roten Kreuzes durch die Innenstadt rasten und Polizeistreifen mit Blaulicht zum nächsten Einsatzort jagten.

Und doch war diese Nacht anders. Zum ersten Mal waren nicht allein menschliche Hände maßgebend für ein Verbrechen. Mensch und Teufel waren gemeinsam tätig geworden ...

Als das Verbrechen entdeckt wurde, war die Nacht, in der Luzifer irdischen Boden berührt hatte, vorüber ...

Die Arzthelferin kam in die Praxis, fand sie unverschlossen und entdeckte den Toten. Die Mordkommission unter Leitung von Kommissar Schneider traf um halb acht Uhr in der Eschersheimer Landstraße ein. Die Routinearbeit begann. Spurensicherung, eine erste Vernehmung. Was hatte die Arzthelferin zu der Angelegenheit zu sagen? War ihr etwas aufgefallen, nachdem sie gestern Abend gegangen war? Hatte Dr. Prühning noch einen Patienten oder eine Patientin erwartet? Die üblichen Fragen, um einen ersten Anhaltspunkt zu finden. Aufnahmen wurden gemacht. Der tote Arzt wurde eingehend untersucht. Keine Schusswunde, kein Messerstich. Aber dann sah man die Einstichstelle im Ellbogen. War ihm ein Gift injiziert worden? Die genaue Untersuchung würde es ergeben.

Besonderes Interesse weckte das seltsame Brandmal auf der rechten Wange des Toten. Es wurde fotografiert, gemessen und genau untersucht. »Sieht aus wie eine farbige Tätowierung«, meinte Schneider nachdenklich. Er war ein untersetzter Mann mittleren Alters, schwer zu schätzen. Seine Haare, ehemals tiefschwarz, waren leicht angegraut und verliehen ihm den Anstrich eines distinguierten Herrn. Man hätte ihn eher für einen Direktor oder den Repräsentanten einer großen Firma gehalten, als einen Kriminalbeamten in ihm vermutet. Als Schneider das sagte, sah er die bleiche Arzthelferin aufmerksam an. »Aber es ist wohl kaum anzunehmen, dass Dr. Prühning so vor seinem Tod herumgelaufen ist. Ich habe schon von Tätowierungen auf Armen und Beinen gehört, auf der Brust – aber im Gesicht ...«

Er sagte es ernst, und das blonde Mädchen, dem noch der Schrecken in allen Gliedern saß, bekam zum ersten Mal den trockenen Humor des Kommissars zu spüren.

»Nein, er hat sie auch vorher nicht gehabt.«

»Ja, das habe ich mir gedacht«, nickte er. Manchmal konnte man den Eindruck gewinnen, dass Schneider die Leute, mit denen er sprach, von oben herab behandelte. Aber dieser Eindruck täuschte. »Der Mörder hat seine Visitenkarte hinterlassen. Jetzt liegt es an uns, was wir daraus machen. Eine geringelte Schlange, grün wie Gift, mit einem drachenartigen Kopf, das Maul weit aufgerissen ... Sie sieht scheußlich aus. Was will uns wer damit sagen?«

Er tastete die Haut an der betreffenden Stelle in Prühnings Gesicht ab. Die Farbe war tief in die Haut eingedrungen, wie mit ihr verwachsen und lag nicht obenauf. Die Poren waren durchtränkt von satter Farbgebung und ließen dieses daumengroße Mal in Prühnings Gesicht so echt, so überzeugend erscheinen. Schneider fühlte sich wie hypnotisiert, je länger er darauf schaute. Dieser dicke, hässliche Wurm in Prühnings Gesicht kam ihm vor, als lebe er und halte bloß den Atem an!

Der Kommissar schloss die Augen. Das farbige Abbild zeigte sich glühend in der Schwärze, die ihn umgab, und ein Schauer durchrieselte seinen Körper. »Eine Tätowierung kann es nicht sein«, murmelte er halblaut, als spräche er zu jemand. »Der Mörder hätte sich endlos lange Zeit dafür nehmen müssen.

Ein Brandmal? Aber die Haut ist nicht verbrannt, und dass man farbig einbrennen kann, wäre mal was ganz Neues. Irgendwie stimmt doch da etwas nicht, wenn ich nur wüsste, zum Teufel, was das ist ...«

Ein Ereignis, das rund tausend Kilometer entfernt stattfand, sollte von Bedeutung sein und den Ausschlag dafür geben, dass sich eine ganz besondere Stelle mit den Vorfällen befasste. In Südfrankreich, an der Mittelmeerküste, fand man – es schien ein Zufall – am gleichen Morgen die Leiche eines etwa fünfundzwanzigjährigen Mannes. Fischer alarmierten die Polizei. Die Untersuchungen ergaben, dass der Betroffene ertrunken war und seit mindestens drei Wochen im Wasser lag. Die Leiche sah dementsprechend aus. Außer einem seidenen Hemd und einer weißen langen Hose trug der Tote nichts bei sich, vor allem keine Papiere, die auf seine Identität hätten schließen lassen. Ein besonderes Merkmal allerdings gab es. Auf der rechten Wange des Toten befand sich ein farbiges Mal, das aussah wie eine Tätowierung: eine geringelte, schrecklich aussehende Schlange mit aufgerissenem Rachen.

Es dürfte dadurch sicher nicht schwierig sein, die Identität des Toten festzustellen, dachte der Beamte, der die Untersuchung leitete. Wer trug schon ein derart auffälliges Mal mitten im Gesicht. Aber dann revidierte er seine Überlegung schnell und kam zu dem Schluss, dass es eigentlich äußerst ungewöhnlich war, eine solche Tätowierung mitten im Gesicht zu tragen. Vielmehr könne man von dem Gedanken ausgehen, dass dieses Mal nachträglich auf die Haut des Toten gebracht worden sei.

Louis Rochelle vermerkte das alles fein säuberlich in seinem Bericht. Dieser Bericht wurde mit den Routinemeldungen aus anderen Bezirken an die PSA, die Psychoanalytische Spezialabteilung in New York weitergeleitet. Seit geraumer Zeit bestand zwischen der Leitung dieser geheimnisvollen Abteilung und den Polizeidienststellen in aller Welt die Abmachung, rätselhafte Fälle umgehend zu melden. Die beiden großen Hauptcomputer der PSA speicherten alle Daten und verglichen sie mit verfügbaren Unterlagen, die im Lauf der Jahre gesammelt worden waren. Auf diese Weise kamen Informationen zusammen, die bei Auswertungen von größter Wichtigkeit waren. Bei der Aufklärung geheimnisvoller mysteriöser Verbrechen und Vorfälle konnte die PSA auf eine Erfolgsquote verweisen, die man ohne Übertreibung als sagenhaft bezeichnen musste. Mit seiner Gruppe von Agentinnen und Agenten war der geheimnisvolle Chef der PSA, den keiner seiner Mitarbeiter persönlich kannte, äußerst schlagkräftig. Einer seiner fähigsten Agenten war niemand anders als Larry Brent alias X-RAY-3. Dieser junge, sympathische, einsatzfreudige Mann wurde entweder allein auf die undurchsichtigsten und schwierigsten Fälle angesetzt, oder es unterstützten ihn dabei die charmante Schwedin Morna Ulbrandson und Iwan Kunaritschew, der bärenstarke Russe, der wie kein zweiter alle Tricks und Kniffs von Taekwondo und Aikido kannte und scherzhaft in den Reihen seiner Freunde der Vampirkiller genannt wurde.

Larry Brent wurde durch X-RAY-1 nach Südfrankreich geschickt. Noch am Nachmittag des gleichen Tages traf er dort ein. Larry flog nach Montpellier. Dort stand schon ein Leihwagen für ihn bereit, ein mausgrauer Citroen, mit dem er Richtung Beziers fuhr. In einem kleinen Fischerdorf, dreißig Kilometer von der größeren Stadt entfernt, wurde er erwartet.

Auf dem Weg nach dort führte er über den PSA-Satelliten ein kurzes, aber inhaltsschweres Gespräch mit seinem geheimnisvollen Chef.

»Hier X-RAY-1, hier X-RAY-1! Hallo, X-RAY-3, können Sie mich hören? X-RAY-3, bitte melden!« Klar und deutlich klang nach dem leisen, akustischen Signal die Stimme von X-RAY-1 aus dem winzigen Lautsprecher des goldenen PSA-Ringes, der eine vollwertige Miniatursende- und -empfangsanlage enthielt. Larry löste die Hand mit dem Ring vom Steuer und näherte ihn seinem Mund.

»Hier X-RAY-3, Sir. Ich verstehe Sie ausgezeichnet.«

Die Verbindung über 10.000 Kilometer funktionierte einwandfrei.

»Zu dem vorliegenden Fall möchte ich Ihnen noch einige Erläuterungen geben. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Bereits vor fünf Jahren hatten wir einen ähnlichen Fall. Hier bei uns in den Staaten. George Millan, ein Playboy, reicher Nichtstuer, der die Millionen seines Vaters unter die Leute brachte, wurde in einem feudalen Badeort in Florida tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Polizei arbeitete rasch und gründlich und kam zu dem Schluss, dass Millan offensichtlich an schwarzen Messen oder Rauschgiftorgien teilgenommen hatte, bei denen es gefährlich zugegangen sein muss. Millan wurde ermordet. Das steht fest. Aber seine Mörder konnten nie gefasst werden. Alle Spuren verloren sich im Sand. Rätsel gab der Polizei seinerzeit ein seltsames Mal auf, das Millans Gesicht nach dem Eintritt seines Todes zierte: eine tätowierte Schlange. Zuerst glaubte man, dass der Mörder sich viele Stunden noch bei der Leiche aufgehalten hatte, um sein rätselhaftes Zeichen anzubringen. Genauere Untersuchungen ergaben jedoch, dass es sich um keine Tätowierung handelte und dieses Bild auch nicht auf normalem Weg in die Haut eingebrannt und danach eingefärbt worden war. Es blieb ein Rätsel, wie die Zeichnung auf die rechte Wange des Toten kam. Der Captain der Mordkommission, der seinerzeit den Fall leitete, sprach mit Experten. Niemand konnte ihm eine Erklärung geben. War etwas Übernatürliches geschehen? Er jedenfalls schien es zu glauben und war besessen von dem Gedanken, im Alleingang hinter des Rätsels Lösung zu kommen. Außerhalb seiner Dienststunden war er auf Achse, um Licht in das Dunkel des Falles zu tragen. Er traf sich mit all den Personen, die zu Millans Bekannten- und Freundeskreis zählten, hörte sich nochmal alles genau an und stellte die gleichen Fragen. Es kam ihm darauf an, wenigstens einen zu finden, der an jenem Abend mit dem Toten zusammen war. Aber er fand keinen. Sie alle hatten hieb- und stichfeste Alibis. Drei Monate lang hielt der Captain diese zusätzliche Belastung durch. Er war im wahrsten Sinn des Wortes Tag und Nacht auf den Beinen. Die Drachenschlange, wie er die Tätowierung nannte, schien ihn im Traum zu verfolgen. Er fand keine Erklärung dafür.«

»Wieso Drachenschlange?«, nutzte Larry die Sprechpause, die X-RAY-1 einlegte. »Eine merkwürdige Wortzusammensetzung.«

»Merkwürdig, ja, aber der Captain, der dieses Wort schuf, hatte damit nicht mal unrecht. Die Tätowierung, die keine Tätowierung ist, sieht tatsächlich aus wie ein Mittelding zwischen Schlange und Drachen. Ein gedrungener, geringelter Körper, der einen Drachenkopf trägt. Wirkt unheimlich, wenn man ihn zu sehen bekommt ...«

Der Mann, der das sagte, berichtete darüber, als hätte er das schreckliche Bild, mit dem ein unheimlicher Mörder seine Opfer kennzeichnete, schon selbst gesehen. Aber das war nicht möglich. Der Leiter der PSA war blind und kannte das teuflische Bild in George Millans Gesicht nur durch die Beschreibungen, welche die Computer ihm in Blindenschrift übermittelt hatten. Aber davon ahnte X-RAY-3 nichts.

X-RAY-1 fuhr fort: »Drei Monate suchte der Captain nach einem Ausweg, nach Beantwortung der Fragen, die ihm auf dem Herzen lagen. Er muss tatsächlich etwas gefunden haben. Sein Fehler war es, dass er sich niemand anvertraute, wahrscheinlich fürchtete er sich davor, ausgelacht zu werden. Ein Polizei-Captain, der an übernatürliche Vorgänge glaubt, passt nicht so recht in das Bild, das man sich von einem nüchtern denkenden Menschen macht. Also verschwieg er seine privaten Unternehmungen. Das war sein Pech. Als er eines Morgens nicht zum Dienst erschien, sah man in seiner Wohnung nach. Dort fand man ihn. Er saß friedlich im Sessel vor dem Fernsehgerät. Es war, als würde er schlafen. Aber das stimmte nicht. Das Herz war dem Captain aus der Brust geschnitten worden – und in seinem Gesicht prangte die Drachenschlange.«

Eine halbe Minute herrschte Schweigen. Dann sagte Larry: »Ein ungewöhnlicher Vorgang. Der Captain muss den Täter gekannt haben, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Als er es merkte, war es zu spät.«

»Vielleicht wusste er es schon geraume Zeit. Auch das ist möglich. In diesem Fall hätte er den Mörder in seiner Wohnung empfangen.«

Larry druckste herum. »Aber dazu passt schlecht das Bild des im Sessel sitzenden Captains. Wenn man eine Gefahr ahnt, wartet man nicht bis zum letzten Augenblick, bis man merkt: Jetzt ist es soweit!«

»Das ist richtig, aber wir haben keine Ahnung davon, wie der Captain das Spiel gespielt hat, wie hoch er den Einsatz riskierte. Er war Nummer Zwei.«

»Und jetzt hier in Südfrankreich – Toter Nummer Drei«, murmelte Larry Brent, während er auf der gut ausgebauten Autobahn schnell vorankam. »Unser geheimnisvoller Mörder scheint sich mit seiner speziellen Methode zu einem Weltreisenden zu entwickeln – oder aber einer ist auf die Idee gekommen, ihm etwas nachzumachen, um die Polizei auf eine falsche Spur zu lenken.«

»Dem ist einiges entgegenzuhalten«, bekam Brent zu hören. »Nur vom ersten Fall hier in den Staaten wurde etwas bekannt. Der Tod des Captains wurde nicht verschwiegen, aber das mysteriöse Zeichen in seinem Gesicht wurde mit keinem Wort erwähnt. Und die Leiche, die aus dem Mittelmeer gezogen wurde, ist nicht Nummer Drei, Larry, sondern bereits Nummer Vier!«

X-RAY-3 hörte den weiteren Ausführungen interessiert und aufmerksam zu.

»Nummer Drei war ein gewisser Saki Dudai.«

»Hört sich beinahe arabisch an.«

»Ist es auch. Dudai stammt aus Alexandria.«

»Wird doch kein Rachemord eines Ölimporteurs gewesen sein, der zu wenig geliefert bekam und deshalb am Geschäft nicht teilhaben konnte?«

»Der gleiche Ölimporteur müsste dann schon zwei Jahre vorher geschäftliche Schwierigkeiten mit unserem Playboy aus Florida gehabt haben – und danach mit dem Captain. Passt alles nicht so schön zusammen, wie wir es gerne hätten, X-RAY-3. Nur eines passt bis jetzt eigentlich: es gibt eine Verbindung zu Millan und dem Captain. Hier war der gleiche Mörder tätig, denn er wollte ganz offensichtlich nicht, dass der Captain ausplauderte, was er möglicherweise in Erfahrung gebracht hatte. Aber die Visitenkarte des Täters – die Drachenschlange – findet sich zwei Jahre später auf dem Gesicht Dudais wieder. Wie kommt der Mörder nach Alexandria?«

»Per Schiff oder Flugzeug, Sir.«

»Danke für den Hinweis, X-RAY-3! Ohne Ihre scharfe Überlegung wäre ich nicht darauf gekommen. Warum musste Dudai dran glauben? Der Captain der Mordkommission war ihm ein Fremder. Auch Millan kannte er nicht. Dudai war Besitzer einer Nachtbar. Es ging dort immer hoch her.«

»Bauchtänze, Tanz der sieben Schleier ...«

»Ah, ich sehe, Sie kennen die Bar.«

Trotz allen Ernstes seiner Lage und trotz des Respekts, den Larry Brent seinem unsichtbaren Chef zollte, kamen sie auch bei solchen Gesprächen hin und wieder ins Flachsen. Das machte das Verhältnis zu dem großen alten Mann in New York so menschlich.

»Noch nicht, aber ich nehme an, dass ich mir auch Dudais Gesicht in Alexandria genau ansehen soll, sobald ich mir hier einen persönlichen Eindruck verschafft habe.«

»Ich glaube kaum, dass es dazu kommt, X-RAY-3. Diesen Job haben wir bereits vergeben. Morna Ulbrandson ist auf dem Weg nach dort.«

»Soll sie als Bauchtänzerin in Dudais Bar auftreten?«

»Das überlassen wir ihr.«

»Sir, dann werde ich mich hier schnellstens beeilen, um ...«

»... doch noch nach Alexandria zu kommen? Muten Sie sich nicht zu viel zu, X-RAY-3! Ich nehme an, Sie werden an der französischen Mittelmeerküste genug zu tun haben.«

»Die Jahreszeit ist hier nicht mehr die beste. In Alexandria soll es einige Grade wärmer sein. Sie wissen, dass ich ein Sonnenfan bin. Morna kommt aus dem kühlen Norden. Sie hat bestimmt Schwierigkeiten mit dem Klima dort, Sir.«

»Nun, machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, X-RAY-3! Sie kann besser Bauchtanzen als Sie – und Sie haben dafür die jüngere Leiche. Wenn es stimmt, was Kommissar Rochelle uns mitgeteilt hat, dann hat der junge Unbekannte höchstens einen Monat im Wasser gelegen.«

»In vier Wochen kann viel passieren, Sir. Wer weiß, wo der Mörder mit dem Tätowierungstick in der Zwischenzeit rumstiefelt. Vielleicht in Hongkong?«

»Auch damit müssen wir rechnen. Ich habe Ihnen alles mitgeteilt, was wir bis jetzt wissen. Das ist nicht viel, aber es ist besser als gar nichts. Eins aber scheint sicher: Mit normalen Maßstäben ist die Angelegenheit nicht zu messen. Es geht etwas vor, das uns betrifft, und Ihre Aufgabe ist es, so schnell wie möglich neue Erkenntnisse zu gewinnen, damit wir mehr erfahren.«

»Ich werde mein Bestes tun, Sir. Diesmal besonders schnell. Allein schon wegen Alexandria. Ich glaube, da muss jemand mit Erfahrung hin, der nachprüft, ob sie ihre Sache auch gut macht. Ich bin Spezialist für Bauchtänze, wenn ich zusehe, dann ...«

Da merkte er, dass keine Verbindung mehr bestand. X-RAY-1 hatte den Kontakt unterbrochen.

Meistens kommt es anders, als man denkt. Diese Erfahrung hatte Larry Brent schon mehr als einmal in seinem Leben gemacht. Auch diesmal sollte es so sein.

Er kam und sah sich die Leiche an, studierte die Drachenschlange und war überzeugt davon, dass nun knochentrockene Arbeit vor ihm lag, ehe sich herausstellte, wann und mit wem der dunkelblonde Unbekannte mit den Algen und den Fischeiern im Haar zum letzten Mal gesehen worden war. Aber noch am Spätnachmittag des gleichen Tages kam es zu einem kurzen und diesmal sehr ernsten Gespräch mit seinem großen Chef.

»Sie hatten sich Ortsveränderung gewünscht, X-RAY-3«, tönte es aus dem winzigen Lautsprecher des PSA-Ringes.

»Alexandria!«, freute Larry sich.

»Wir haben uns die entgegengesetzte Richtung für Sie ausgedacht. Dort wird's Ihnen auch gefallen, im Trubel der Nachtbars. Eine Stadt voller Leben.«

»Kairo?«

»Nein! Frankfurt ... Dort wurde die Leiche eines Mannes gefunden, der in unsere makabre Sammlung passt. Das Opfer ist nachweislich erst seit zwanzig Stunden tot. Die Handschrift des gleichen Mörders ist unverkennbar. Er hat wieder sein Hauswappen hinterlassen ...«

X-RAY-1 ahnte nicht, dass er damit den Nagel auf den Kopf traf. »Fahren Sie zurück nach Montpellier, nehmen Sie die nächste Maschine nach Frankfurt und suchen Sie gleich nach Ihrer Ankunft in Deutschland das Gespräch mit Kommissar Schneider! Er wird von uns über Ihre Ankunft instruiert, X-RAY-3.«

Damit begann eines der ungeheuerlichsten und unglaublichsten Erlebnisse seiner Laufbahn in der PSA. Larry Brents Weg in die Hölle war vorgezeichnet ...

Die junge Frau war nicht älter als dreiundzwanzig. Das dunkle kurzgeschnittene Haar säumte ein burschikoses, frisches Gesicht. Petra Gerlach verließ die Linie Zwei der U-Bahn und überquerte wenig später die Zeil. Petra war als Verkäuferin in einer kleinen Boutique an der Ecke zur Schillerstraße tätig, die eine Freundin von ihr eröffnet hatte. Halbtags arbeitete sie dort. Eine Woche vormittags, eine Woche nachmittags. Ihre Freundin, die Inhaberin der Boutique, erledigte in dieser Zeit geschäftliche Angelegenheiten, die ihre Anwesenheit anderweitig erforderten. Das Geschäft lief gut. Petra verdiente ebenfalls recht gut. Sie war auf die Einnahmen angewiesen, denn sie lebte allein mit einer fünfjährigen Tochter. Verheiratet war sie nicht. Von einem Mann enttäuscht, hatte sie es nicht wieder gewagt, eine feste Bindung einzugehen.

Wegen der großen Geschäfte und Kaufhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft hatte sich Michaela May, die Boutique-Inhaberin, entschlossen, das Geschäft ebenfalls durchgehend geöffnet zu lassen. Petra musste um zwei Uhr ihren Dienst antreten. Wenn sie morgens anfing, musste sie um acht Uhr da sein.

Ein stilles Lächeln lag um ihre schönen Lippen. Sie war kein Kind von Traurigkeit, obwohl das Leben es nie besonders gut mit ihr gemeint hatte. Petra Gerlach hatte schon früh ihre Eltern verloren. Ihre Mutter starb, als sie sieben Jahre alt war, ihr Vater hatte wieder in der Hoffnung geheiratet, gleichzeitig eine neue Mutter für die Halbwaise zu finden. Seine Hoffnungen und Wünsche erfüllten sich aber nicht. Kurz nach seiner zweiten Eheschließung erkrankte er an einer schweren Infektion und starb. Die neue Mutter hatte nichts Eiligeres zu tun, als die damals achtjährige Petra in ein Heim zu geben, da sie sich nicht verpflichtet fühlte, deren Erziehung zu übernehmen. Eine Tante, die im Ausland lebte, nahm die inzwischen aus der Schule Entlassene schließlich zu sich. Petra hatte es leicht, sich Freunde und Bekannte zu erwerben. Ihre charmante Art war überall beliebt. Als sie achtzehn war, lernte Petra Klaus Bender kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und Petra Gerlach, die den sportlichen gutaussehenden Fünfundzwanzigjährigen anhimmelte, vergaß zum ersten Mal in ihrem jungen Leben ihre sprichwörtliche Nüchternheit und Sachlichkeit. Sie verliebte sich in Bender, der einen Verantwortungsposten bei einer großen Detektei, mit Filialen in allen Teilen der Welt, innehatte. Bender war noch am Anfang seiner Laufbahn, verdiente jedoch schon recht gut und legte jede Mark, die er erübrigen konnte, auf die Seite, um sich eines Tages ein Haus zu bauen. Bis dahin lebte er bescheiden in der Zweizimmerwohnung in einem alten Mietshaus. Eines Tages aber würde er außerhalb Frankfurts einen großen Bungalow haben. Der Taunus war dabei die bevorzugte Gegend. Wie oft hatten sie davon gesprochen und gemeinsame Pläne gemacht!

Klaus Bender war ein stiller, sympathischer Bursche, der nicht zu viel versprach, jedoch genau wusste, was er wollte. So jedenfalls war das Bild, das Petra Gerlach sich von ihm gemacht hatte. Bei ihm fühlte sie sich wohl, bei ihm war sie geborgen, und sie sah sich schon als Frau Bender.

Aber wieder mal machte ihr das Schicksal einen Strich durch die Rechnung. Dass man sich so in einem Menschen täuschen konnte!

Klaus Bender verschwand eines Tages, vor genau fünf Jahren, zu einem Zeitpunkt, als sie bereits über einen Hochzeitstermin gesprochen hatten. Zu diesem Zeitpunkt war Petra schwanger. Im dritten Monat. Da machte Bender sich aus dem Staub ...

Merkwürdig, dass einem die alten Geschichten immer wieder durch den Kopf gingen. Auch jetzt dachte die junge Frau wieder daran, obwohl sie die Affäre schon lange verarbeitet hatte und es ihr gelungen war, ihr eigenes Leben fest in die Hand zu nehmen.

Seit fünf Jahren blieb Bender ohne Lebenszeichen. Nie hatte Petra etwas von ihm gehört. Der Inhaber der Detektei International wusste ebenso wenig etwas über seinen besten Mann wie die Freunde, mit denen er verkehrte. Klaus Bender hatte alles zurückgelassen, seine Wohnung, seine Kleider, die gesamte Einrichtung. Petra wusste, dass die Wohnung im dritten Stock des alten Mietshauses noch immer auf Benders Name lief, dass dort noch alles so stand, wie er es verlassen hatte, und dass sie nie wieder vermietet worden war. Irgendjemand bezahlte die Miete für Bender, ohne dass die Wohnung benutzt wurde. Das war mysteriös, aber von einem bestimmten Moment an hatte Petra sich keine Gedanken mehr darüber gemacht. Manchmal, wenn sie durch die Bleichstraße ging, warf sie unwillkürlich einen Blick an dem alten, blatternarbigen Haus empor. Die vergilbten Vorhänge hingen dort noch, die Läden waren halb herabgelassen. Es war alles noch so wie vor fünf Jahren ...

An dem Fußgängerüberweg blieb Petra stehen. Die Ampel zeigte auf Rot. Rasch sammelten sich Menschen an. Auf beiden Seiten des Überwegs. Dann sprang die Ampel auf Grün. Petra Gerlach war eine der Ersten, die ihren Fuß auf die Straße setzte. Menschen links und rechts und vor ihr ... Sie hörte eine ärgerliche Stimme. »So passen Sie doch auf!«

Eine ältere Frau, drei Schritte entfernt, kam von der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Dame war von einem jungen Mann angerempelt worden. Eine Einkaufstasche aus Plastik wurde ihr dabei aus der Hand gerissen. Der Inhalt, Äpfel und Orangen, rollten über den Asphalt. Eine Tüte mit Trauben klatschte wie ein mit Wasser gefüllter Beutel auf die Erde. Ein nachdrängender Passant bemerkte dies zu spät. Mit dem rechten Fuß trat er darauf. Es knatschte, als ob er auf einen prallgefüllten Schwamm getreten wäre. Das Fruchtfleisch quetschte aus der geplatzten Tüte, und die Trauben bildeten eine einzige breiige Masse.

»O Gott«, rief die Geschädigte und lief puterrot an. Passanten blieben sofort stehen, sammelten Äpfel und Orangen auf und waren behilflich, das wieder gutzumachen was der schnelle Jüngling verursacht hatte. Die ärgerliche Frau schimpfte hinter dem her, der sie angerempelt hatte. »Passen Sie gefälligst besser auf, Sie – Tölpel, Sie!«

Auch vor Petra Gerlachs Füßen rollten zwei Äpfel. Schnell bückte sie sich und hob sie auf. Sie sah den Mann noch vor sich auftauchen, der die ältere Frau angerempelt hatte. Die Dreiundzwanzigjährige hob den Blick. Ein fiebriger Glanz trat plötzlich in ihre Augen. Zwei Sekunden lang sah sie deutlich das Gesicht des Mannes vor sich, der sich zwischen den Passanten durchdrängte, ohne sich zu entschuldigen oder seine Hilfe anzubieten. Wie ein Betrunkener lief er weiter, nicht nach rechts und links sehend.

Petra Gerlach schluckte. »Klaus«, entfuhr es ihr, und sie glaubte zu träumen.

Petra stand drei Sekunden lang da, als wäre sie zu Stein erstarrt.

»Klaus!« Es wurde ihr nicht bewusst, dass dieser Name noch mal über ihre Lippen kam.

Klaus Bender in Frankfurt? Nachdem er vor fünf Jahren spurlos verschwunden und nachweislich seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr in seiner Wohnung gewesen war? Ihr Herz fing wie rasend an zu pochen. Petra Gerlachs Blut floss wie heiße Lava durch ihre Adern. Alles andere um sie herum schien zu verschwimmen. Sie hatte nur noch Augen für die Gestalt, die sich entfernte und um nichts kümmerte. Da setzte sie nach, die beiden Äpfel in der Hand.

»He! Fräulein! Meine Äpfel!« Die aufgeregte Stimme der Alten verfolgte sie.

Eine Passantin blieb stehen. »Na so etwas«, murrte sie. Sie warf Petra einen giftigen Blick zu.

Die junge Frau hörte und sah nichts und hatte nur Augen für diesen einen Menschen, der ihr im Zufall über den Weg gelaufen war. Er war fünf Schritte vor ihr, lief nicht besonders schnell und schien in Gedanken versunken. Petra Gerlach ging wieder zur anderen Straßenseite und verfolgte den Mann, in dem sie den Vater ihres Kindes zu erkennen glaubte. »Klaus!«, rief sie hinter ihm her, holte ihn ein und starrte ihn an. Es gab keinen Zweifel! Dieses Gesicht, die vollen Lippen, die kräftige Nase, das markante, scharfgeschnittene Kinn – ein Mann, der bei dieser Figur und diesem Aussehen als Dressman hätte gehen können. Das war Klaus Bender!

Matter Glanz lag in den Augen. Er sah gehetzt aus, als wäre er auf der Flucht. Petra lief einen halben Schritt vor ihm her und rempelte Passanten an. Viele Menschen waren um diese Zeit unterwegs. Die junge Frau achtete nicht darauf. Sie befand sich wie in einem Fieber.

»Erkennst du mich denn nicht? Klaus Bender ...!«

Sie klammerte sich an seinen Arm. Da blieb er stehen und begegnete ihrem Blick. Sie glaubte ein Aufflackern darin zu erkennen. »Entschuldigen Sie, meine Dame«, sagte er leise, und ein flüchtiges Lächeln zuckte um seine Lippen. »Ich glaube, Sie verwechseln mich.«

Diese Stimme! Unter Tausenden hätte sie sie erkannt. Was hatte die Stimme ihr alles schon versprochen! Heiße Liebesschwüre, Flüstern in jenen Nächten, da sie glaubte, vor Glück vergehen zu müssen ...

Alles war plötzlich wieder da, als bräche ein Damm in ihrem Bewusstsein auf, der bisher bestimmte Erinnerungen zurückgehalten hatte.

»Nein, nein, das ist keine Verwechslung! Du bist es!« Ihre Stimme zitterte. »Erinnerst du dich denn nicht an mich – an Petra Gerlach?« Ein furchtbarer Verdacht stieg plötzlich in ihr auf, und es kam ihr ein Gedanke, mit dem sie sich nie zuvor beschäftigt hatte. Als Bender seinerzeit wortlos verschwand, hielt sie das für böse Absicht. Aber es konnte auch ganz anders sein. Er hatte das Gedächtnis verloren! So etwas gab es ... Davon hatte sie schon gelesen. Wochen-, monatelang irrten oft Menschen in der Gegend umher, hatten ihren Namen vergessen und wussten nicht, woher sie kamen. War es auch bei Klaus der Fall?

»Doch, Sie irren sich! Ganz gewiss!« Seine Stimme klang ruhig. Und doch glaubte Petra einen Unterton herauszuhören, aus dem sie Ratlosigkeit und Angst entnahm. Sie hatte gelernt, in den Mienen der Menschen zu lesen. Klaus schien abgenommen zu haben, dieser gehetzte, unstete Blick, die kleinen Pupillen, das alles war anders an ihm. Er hatte nie Rauschgift genommen, aber in fünf Jahren konnte sich das geändert haben. Niemand wusste, wo er sich herumgetrieben hatte, mit wem er zusammengekommen war und in welchen Kreisen er verkehrte.

»Entschuldigen Sie mich bitte«, fuhr er fort. Um seine Lippen zuckte es. Er griff nach ihrer Hand und löste sich etwas zu heftig für Petras Gefühle von ihr. »Es tut mir leid, dass ich nicht der bin, für den Sie mich halten.« Er lief weiter und ließ sie stehen. Schnurstracks eilte er auf dem belebten Gehweg dahin und verschwand zwischen Passanten.

Zum ersten Mal seit ihrer Anstellung bei Michaela May kam sie zu spät. Die Boutique-Inhaberin wartete schon an der Tür auf sie, fix und fertig angezogen, die Tasche in der Hand. Sie seufzte. »War etwas?«, fragte Michaela May nach dem Grüßen. »Hatte die Bahn Verspätung? Ein Unfall? Du siehst ja kreidebleich aus«, fügte sie plötzlich hinzu. »Kind, was ist denn passiert?« Sie machte sich Vorwürfe, dass sie gleich mit der Tür ins Haus fiel. Petra war noch nie zu spät gekommen, aber ausgerechnet heute, wo die Zeit drängte.

Petra Gerlach atmete tief durch. »Entschuldige«, sagte sie mit rauer Stimme. »Es war etwas, ja. Ich wurde aufgehalten. Ich werde dir alles erzählen, wenn du noch Zeit dazu hast.«

Michaela May nickte. Sie gingen in den Laden, eine vornehm-elegante Einrichtung. Säulen und Decke waren mit Velours verkleidet. Man fühlte sich sofort wohl, wenn man diesen kleinen Laden betrat.

Hinter der palisanderverkleideten Theke verdeckte ein schwerer Samtvorhang den Durchlass zu einem kleinen Raum, in dem ein Schreibtisch, ein kleiner Elektroofen und zwei urgemütliche Sessel standen. Dieser kleine, nur zehn Quadratmeter große Raum hatte eine Funktion als Büro und Küche, in dem man sich notfalls außer Kaffee auch ein kleines Essen zubereiten konnte.

»Nun erzähl mal, Mädchen«, forderte die schwarzhaarige, hübsche Michaela die Freundin auf. »Du siehst aus, als hättest du in eine besonders saure Zitrone gebissen.«

Petra Gerlach berichtete von ihrem Erlebnis.

»Das gibt es doch nicht«, entfuhr es Michaela May, als Petra geendet hatte. Sie nahm aus einem kleinen Hängeschrank zwei Cognacgläser und schenkte aus einer neben dem Kühlschrank stehenden Flasche jedem einen anständigen Schluck ein. »Nehmen wir einen, Mädchen«, sagte Michaela May burschikos. »Das heitert wieder auf.«

Petra Gerlach schüttelte sich und stellte das Glas zurück. Nach dem Brennen in der Speiseröhre breitete sich eine wohltuende Wärme in der Magengegend aus.

»Noch einen?«, fragte Michaela May unternehmungslustig.

»Nein, danke! Der reicht. Was sagt die Kundschaft, wenn ich nach Alkohol rieche?«

Die Boutiquebesitzerin stellte die beiden Gläser zusammen. Michaela May war eine rassige, selbständige Person, eine Frau, die wusste, was sie wollte. Sie trug schwarze Stiefel, einen langen Rock und dazu eine dunkelgemusterte Bluse, deren Ärmel und Oberteil durchbrochen waren, so dass ihre helle Haut durchschimmerte.

»Du bist dir sicher, dass du dich nicht getäuscht hast?«, fragte sie Petra Gerlach.

»Völlig, Micha.«

»Es kann ein Doppelgänger gewesen sein.«

»Es war kein Doppelgänger!«

Michaela May schüttelte sich, als bekäme sie plötzlich Schüttelfrost. »Mir wird's ganz komisch«, flüsterte sie. »Das ist ja unheimlich. Was willst du jetzt unternehmen? Der Polizei Bescheid geben?«

»Nein! Das auf keinen Fall, aber ich will mir Gewissheit verschaffen.«