Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Contre Allée

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

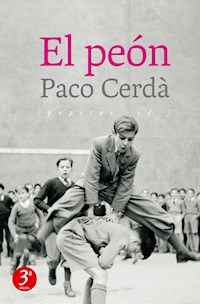

Stockholm, hiver 1962. Deux hommes de mondes adverses se font face.

Arturo Pomar, l’enfant prodige espagnol, affronte sur l’échiquier Bobby Fischer, un jeune Américain excentrique et ambitieux. En pleine guerre froide, l’un était le pion du régime franquiste, l’autre sera celui des États-Unis.

Au fil des 77 mouvements de la partie qui les oppose, se trame une histoire à la forme originale entremêlant les portraits de ces deux maîtres des échecs et ceux de nombreux autres pions. Des personnes sacrifiées, comme autant de mythes fabriqués et utilisés à des fins sociopolitiques, qui en paieront le prix fort ; celui de la mort, de la prison, de l’exil ou de la solitude. Mais un pion n’est jamais seulement un pion...

À PROPOS DE L'AUTEURE

Marielle Leroy est enseignante. Éditrice à La Contre Allée, elle y développe le domaine hispanique et a notamment traduit

Machiavel face au grand écran, cinéma et politique de Pablo Iglesias, en mars 2016, ainsi que

Les Quichottes, précédent ouvrage de Paco Cerdà.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Le Pion

Paco Cerdà

© Paco Cerdà

El Peón ©Pepitas de calabaza ed. (2020)

© (éditions) La Contre Allée (2022) pour la traduction française

Collection La sentinelle

Le Pion

Paco Cerdà

traduit de l’ espagnol

parMarielle Leroy

Les pions sont l’âme des échecs.

François-André Danican Philidor

Si la partie a un destin,

ils sont les jouets du destin

même si, parfois, par ironie,

c’est d’eux dont dépend ce destin.

Ezequiel Martínez Estrada,

Lírica social amarga

1. e4 c5

Un pion n’est jamais seulement un pion. Confiné sur un échiquier et limité dans ses mouvements par sa condition grégaire, il intègre un camp, il sert un roi, il obéit à une main.

Derrière le pion blanc qui avance de deux cases pour ouvrir la partie – ce pion qui rêve d’atteindre le huitième rang pour se changer en dame et être la pièce qui mettra échec et mat, rompant ainsi avec son destin ciselé de pion – derrière ce pion blanc, donc, se tient un jeune homme dégingandé de dix-huit ans, élevé à Brooklyn, avec un air de Brooklyn et des allures de Brooklyn. Sa notoriété le précède : arrogant, génial, imprévisible. Obsessionnel, excentrique. Ambitieux. À ses côtés, près de l’échiquier, un petit drapeau à étoiles et rayures couronne une affichette sur laquelle sont inscrites en majuscules sept lettres : FISCHER.

Assis face à lui, un Espagnol trapu, la calvitie prononcée et une dentition d’après-guerre. Le regard par moments perdu, la bouche entrouverte. Le contraste est saisissant. L’attitude est indolente, parfois aboulique. Qu’il soit devant l’échiquier noir et blanc ou en train de répartir chaque jour le courrier entre les bureaux de poste gris de Ciempozuelos, il est comme ça, c’est dans sa nature. Il n’a que trente et un ans, mais il semble déjà vieux. Son époque de gloire est loin derrière lui, et le temps, implacable, l’a délavée, dissipée, ne laissant qu’un halo, une ombre, un écho. Sans pitié. Sur la pancarte dépassant derrière le petit drapeau rouge et jaune avec son sinistre aigle noir imprimé au centre, cinq lettres forment un nom : POMAR. Mais il y a aussi un prénom ou plutôt un surnom, qui compte autant de lettres que de pions noirs alignés, avant qu’il n’avance le troisième en partant de la droite, dans un mouvement d’ouverture audacieux – une défense sicilienne devant le maître des Siciliennes –, un surnom qui le poursuivra jusqu’à la tombe : Arturito.

C’est le 10 février 1962 et le neuvième tour du tournoi interzonal de Stockholm, avec ses vingt-trois joueurs d’échecs s’abritant de l’hiver suédois dans la salle bien chauffée du restaurant Tre Kronor, a commencé. La partie qui se joue entre Fischer et Pomar ressemble à une partie de plus. Une de plus sur les 258 qui jalonneront ce tournoi éliminatoire avant le championnat du monde. Toutefois, une partie n’est jamais seulement une partie.

2. f3 f6

Fin du rendez-vous clandestin. Il a eu lieu devant le cinéma de la place Manuel Becerra, à Madrid, dans un dédale de rues animées, de celles qui facilitent la rencontre furtive entre deux camarades communistes en mission secrète. Tandis que l’horloge sonne quatre heures, quelques mots sont échangés, des papiers compromettants passent de main en main et on décide d’un autre rendez-vous. L’un repart, sachant qu’il vient de dénoncer son camarade. L’autre va prendre le bus de la ligne 18. Le dernier soleil chaud de ce 7 novembre 1962 décline derrière la vitre. Madrid sent l’automne.

L’homme s’installe confortablement sur le siège. Il est heureux. Il a le sentiment du devoir accompli, du respect de la discipline. Cela a toujours été. Son sens des responsabilités lui fit abandonner les études à quatorze ans pour participer aux dépenses familiales. Par loyauté envers le Parti, il accepta la proposition de passer les examens qui lui feraient intégrer le Corps général de Police. Cette même loyauté l’amena à s’exiler après la guerre et, une fois à Cuba, il s’était appliqué à l’humble tâche de distribuer des tracts de propagande communiste. Et là, dévoué à la cause, il n’a pas hésité à courir le risque de cette nouvelle mission, malgré sa femme Angelita et ses deux filles Lolita et Carmencita de dix et neuf ans, maintenant en France, et dont il garde constamment avec lui une photo où on les voit toutes les trois allongées sur la plage, cheveux coupés à la garçonne, souriantes, le regard dardé sur lui.

L’autobus poursuit son chemin de croix urbain, d’arrêt en arrêt, dela crucifixion jusqu’à la tombe. Mains sur les documents, l’homme récite en lui-même le chant de Neruda à Stalingrad, qu’il a mémorisé à force de le lire et le relire. Et l’Espagnol se rappelle Madrid et dit : ma sœur / résiste, capitale de la gloire, résiste : / du sol se dresse tout le sang versé / en Espagne, et par l’Espagne, il se lève à nouveau / et l’Espagnol demande près du mur / des exécutions, si Stalingrad est en vie : / et alors il y a dans la prison une rangée d’yeux noirs / qui perforent les murs de ton nom, / et l’Espagne frémit avec ton sang et tes morts, / car toi, Stalingrad, tu lui as tendu ton âme / quand l’Espagne enfantait des héros comme les tiens. / L’Espagne connaît la solitude, /comme toi aujourd’hui Stalingrad, tu connais la tienne, / L’Espagne a raclé la terre avec ses ongles / quand Paris était plus belle que jamais, / L’Espagne saignait de son immense arbre de sang / quand Londres peignait, comme nous raconte Pedro / Garfias, son gazon et ses lacs de cygnes.

Le poème continue. Le bus s’arrête. Mais lui, on ne le laisse pas descendre. Un des policiers en civil présents dans l’autocar quasiment vide l’attrape par le bras et le ramène à son siège. Il descendra quand ils lui en donneront l’ordre, avant l’arrêt du rond-point des Cuatro Caminos. Alors ils l’embarquent dans une voiture banalisée et le conduisent jusqu’aux locaux de la Direction générale de Sécurité. Jusque dans ses sous-sols suintant le froid et l’humidité, le sang et la terreur. Photos, empreintes digitales, la fiche. Un autre couloir, une autre pièce. Et la première déclaration : Je m’appelle Julián Grimau García, je suis membre du Parti communiste et je suis en Espagne pour accomplir une mission pour mon Parti.

Le Madrid qui sentait l’automne exhale maintenant des arômes d’hiver avec Julián Grimau en prison. Chandail tricoté à la main et chaussons bien chauds, envoyés de France par son épouse au centre pénitentiaire de Yeserías. Chère Angelita, j’ai bien reçu le chandail. Il est très joli et bien enveloppant. Les chaussons aussi. Je t’en remercie infiniment, mais c’est beaucoup de dépenses pour toi et cela m’inquiète.

Il a d’autres raisons de s’inquiéter. Le jour de son arrestation, on l’a passé par la fenêtre, il est maintenant plâtré des épaules jusqu’au bout des doigts, ses jambes sont à demi paralysées, l’ossature du côté gauche de son visage est détruite. Il récupère peu à peu, mais un combat plus impressionnant encore l’attend : un conseil de guerre. Le régime lui reproche ses actions au sein de la checa1, dans les sous-sols du numéro 1 de la place Berenguer el Gran à Barcelone, lorsqu’il était chef de brigade de l’investigation criminelle pendant la guerre civile. On lui impute des tortures et une complicité dans de nombreux assassinats. Lui insiste : Je n’ai jamais tué ni torturé personne. En prison, il répète à son avocat Amandino Rodríguez qu’il n’y a rien dont il ait à se repentir. Il lui dit : L’avant-garde ne peut pas s’arrêter. Elle a toujours été la fraction la mieux préparée et la plus consciencieuse, de celles qui se sacrifient pour les autres, et quoi que ces autres fassent. C’est le sacrifice de cette avant-garde conscientisée qui a fait avancer l’histoire, même si, et gardez bien ça à l’esprit, c’est cette même avant-garde, honnête, qui se brûle ou disparaît dans la lutte et ce, toujours en faveur des autres. Et dans le pire des cas, en faveur des planqués et des bureaucrates. C’est comme sur un champ de bataille. Le héros ne profite jamais de sa victoire, car en règle générale, sauf à de rares exceptions, il meurt dans son effort. C’en sont d’autres qui tirent l’usufruit de la victoire : les calculateurs, ces imperturbables lâches, restés à l’arrière, bien à l’abri.

La bruine accompagne l’entrée du tribunal militaire de la rue Reloj. L’escalier mène à la salle d’audience du second étage, mais l’atrezzo renvoie la scène aux catacombes de l’Histoire. À gauche, le procureur militaire, un commandant en uniforme, sabre et voix tonitruante. À droite, le défenseur militaire, avec le grade de capitaine, et l’avocat civil. Dans le tribunal, devant un crucifix posé sur la table, se tient le président colonel, flanqué d’un commandant rapporteur et de quatre capitaines membres du conseil. Ambiance militaire pour juger de faits de guerre qui ont eu lieu un quart de siècle auparavant. Le pion porte un costume bleu, une chemise blanche et une cravate bleue. Mince, pâle, légèrement voûté et à moitié chauve. C’est le portrait qu’en fait José Antonio Novais, correspondant au Monde. Debout, il écoute la requête du procureur : la peine de mort. Le procès se termine. Ce soir, le conseil de guerre condamne à mort Julián Grimau pour un délit de rébellion militaire qui a commencé le 18 juillet 1936 et a pris fin le 7 novembre 1962 avec son arrestation à bord d’un bus. La pression internationale – les manifestations dans les grandes capitales, les intercessions du Vatican, le télégramme de Khrouchtchev à Franco implorant un geste d’humanité – ne servira à rien. Le Conseil des ministres ne fait pas usage de son droit de grâce. Grimau est condamné.

Le moment est venu, celui du dernier coup. Dans la prison de Carabanchel le pion prend congé de ses camarades et amis. Je ne vous demande à tous qu’une seule chose, restez unis, soyez forts, continuez la lutte de l’intérieur, et quand vous sortirez, laissez de côté ce qui peut vous séparer, mettez en avant ce qui peut vous unir : le combat pour le triomphe de nos idéaux.

Premières heures du jour. On l’embarque dans un fourgon militaire. Le champ de tir de Carabanchel est plongé dans l’obscurité. Cinq heures et demie du matin, 20 avril 1963. Déjà 8785 nuits depuis le communiqué franquiste annonçant une armée rouge capturée et désarmée. Seulement 164 nuits depuis le dernier trajet à bord du bus 18 avec Neruda chantant Stalingrad dans la tête d’un homme heureux, méticuleusement heureux. Les phares des véhicules dardent leur lumière sur la pièce qui se trouve sur la case la plus exposée. Un peloton de jeunes soldats de remplacement, de jeunes pions dont on ne sait à quel camp ils appartiennent, préparent sa sortie du jeu. Chargez, visez, feu. Les vingt-sept balles n’y suffisent pas. Il faut encore trois tirs de l’officier au commandement, et qui sait si ce qu’on lira par la suite est vrai, que ce coup de grâce tiré à bout portant a poursuivi le lieutenant toute sa vie, comme un voile sur son âme, comme une ombre l’attendant à chaque coin de rue, jusqu’à le condamner aux ténèbres mentales dans un asile psychiatrique. L’obéissance, la discipline : se laisser porter est déjà en soi une décision. Au sol, les yeux non bandés à sa demande, gît le pion : l’avant-garde qui jamais ne peut s’arrêter, l’avant-garde honnête qui se consume ou disparaît. Le dernier mort de la guerre civile porte un chandail tricoté à la main et des chaussons bien chauds.

1. La checa désigne à l’origine le comité de police secrète dans la Russie soviétique. Les checas, pendant la guerre civile, étaient des installations utilisées en zone républicaine pour interroger, voire torturer les sympathisant·es franquistes. (Toutes les notes sont de la traductrice.)

3. c3 d5

Deux mondes, et ce pont en fer au milieu, suturé de milliers de rivets, sur des poutres arquées. La construction fait penser à un tube étroit : 128 mètres de long pour seulement 22 de large. Le pont de Glienicke est un très long couloir encagé sur ses côtés, avec un ciel ouvert qui commence à Berlin et se termine à Potsdam. Juste à la démarcation, là où un rêveur a mis une plaque sur laquelle on lit « Pont de l’Unité », une borne avec des barrières de chaque côté délimite la frontière entre l’Allemagne orientale et le Berlin occidental. Peut-être a-t-on là, avec les eaux de la rivière Havel passant sous la passerelle métallique, la représentation la plus concrète et la plus juste de la guerre froide. Une brise désagréable de février transperce le matin sur cette case clefde la Mitteleuropa.

Il reste huit minutes avant que ne sonnent neuf heures et il y a un pion de chaque côté du pont. C’est l’heure pour Francis Gary Powers.

L’histoire en lettres majuscules est connue : l’avion espion U-2 est abattu en plein vol de reconnaissance photographique sur l’Union soviétique avec aux commandes Gary Powers, pilote de l’armée étasunienne, recruté par la CIA pour des missions secrètes. Ce 1er mai 1960, Gary Powers avait décollé de Peshawar au Pakistan pour aller récolter des informations sur tout le territoire soviétique et devait atterrir, neuf heures plus tard, à Bodø, sur le littoral nord de la Norvège. Mais les Soviétiques le détectèrent à mi-parcours et un missile russe explosa près de son aéronef, teintant d’orange le ciel et la cabine, précipitant la tragédie. Gary Powers perd alors le contrôle de l’avion, saute dans le vide en parachute, tombe à Sverdlovsk. Des fermiers le découvrent, le font prisonnier et le livrent aux autorités. On emmène le pilote nord-américain à la prison de Lubianka, quartier général du KGB où il est placé à l’isolement, et pendant soixante et onze jours l’espion sera soumis à une série d’interrogatoires intenses visant à lui extorquer des renseignements. On lui fait un procès à Moscou. Debout, dans l’imposante salle des colonnes présidée par un énorme écusson communiste, entouré de Russes, les mâchoires serrées, le pilote – costume, cravate, chagrin sur le visage – se défend. Il se présente comme le fils d’une humble famille travailleuse, aussi éloignée du capitalisme que n’importe quel Soviétique. Il assure qu’il n’a jamais voté lors des élections de son pays, et, devant les personnes présentes et les caméras qui l’enregistrent pour l’Histoire, il avoue être un espion, demande pardon, regrette d’avoir ruiné un sommet sur le nucléaire et la venue du président Eisenhower à Moscou et fait montre d’un profond repentir. C’est ainsi qu’il parvient à éviter la peine de mort. Et aussi grâce à la ligne de défense de son avocat commis d’office, un Soviétique qui parle à peine l’anglais et qui insiste sur le fait que Francis Gary Powers n’est qu’un pion échu sur une case d’échiquier où d’autres bougent les pièces et décident des déplacements. La condamnation est de dix ans de prison.

Cela fait un an et neuf mois qu’il est incarcéré, dont presque six mois dans l’effrayante Lubianka ; le reste à la prison de Vladimir, à cinq heures de route à l’est de Moscou, dans une cellule qu’il partage avec un prisonnier politique letton avec qui il tue le temps aux échecs. Là-bas, il tient un journal intime. Il écrit beaucoup. L’absence de lettres de la part de son épouse le torture : C’est ce qui me rend fou, je n’arrête pas d’y penser, ça me consumeà petit feu, j’ai besoin d’aide, commente-t-il. Dans son avant-dernière incursion dans le journal, le 28 janvier 1962, il écrit : Les gens se retrouvent à lutter et mourir pour que les riches deviennent encore plus riches. Un jour, il y aura un peu de justice dans ce monde mais je suppose qu’avant cela beaucoup d’hommes mourront encore. Évidemment, les grandes industries sont si peu regardantes sur qui gagnera la guerre qu’elles en tirent toujours profit. Quelques paragraphes plus loin, Gary Powers, l’Américain, laisse une sorte de testament qui sonne comme un présage : De plus en plus de petits pays se tourneront vers l’Est, car de l’Ouest ils ne reçoivent que pauvreté. À elle seule, l’intervention des États-Unis aurait pu faire des merveilles pour unir les petites puissances à l’Occident si cela avait été fait correctement. Mais au lieu d’aider les gens, note-t-il, on a acheté le soutien des gouvernements de ces pays au détriment des conditions de vie de leurs peuples.

Treize jours se sont écoulés depuis qu’il a écrit ces mots et maintenant Francis Gary Powers se trouve à l’extrémité du pont de Glienicke.

La scène, mythique avec ou sans brume, le montre en train d’avancer en solitaire dans cet angoissant couloir d’acier, puis croiser Rudolf Abel, le colonel soviétique du KGB libéré par les États-Unis pour cet échange d’espions, essence même de la guerre froide qui a également permis, juste avant, la libération d’un étudiant américain au Checkpoint Charlie. L’un se dirige vers le rideau de fer, l’autre marche vers ce que l’on appelle le monde libre. Presque deux cents pas. À quoi pense-t-il ? À quoi pense dans un tel moment un pion déplacé, secoué par l’Histoire ? Un pauvre type de trente-deux ans, qui a grandi en Virginie, dans le petit village vert et montagneux de Pound, avec ses rivières et ses ruisseaux qui égaient le calme épais des lieux. Un village où tout le monde le connaît, lui, le garçon robuste qui a été secouriste à la piscine, qui fait de la spéléologie, celui qui pêche, chasse et se perd dans les hautes Appalaches pour contempler les vallées feuillues d’un monde si petit et si répétitif, si petit et si répétitif… Un garçon qui, à quatorze ans,a payé deux dollars et demi pour un vol court dans une fête aux alentours de Princeton et s’est fait attraper par les airs. Francis Gary Powersvient de Pound, avec son industrie minière qui salit tout, noircit et pollue, ce lieu dont il ne sortira que pour s’engager dans l’armée de l’air. Puis ce sera l’appel de la CIA, la mission secrète, et les conséquences d’un mauvais coup que d’autres ont pensé et exécuté pour lui.

Un pied devant l’autre sur ce pont de Glienicke. Oui, à quoi peut-on bien penser dans un si terrible moment ? Sans doute à rien, ou tout au plus à comment ne pas ruiner ce dernier coup en cours. Mieux vaut cela que de penser à son mariage qui partira à vau-l’eau dans peu de temps, ou à sa réputation aux États-Unis ne fleurant pas précisément le parfum épique du héros militaire ;mieux vaut cela que de penser au fait que, loin des premiers instants où Pound a été envahi par les journalistes en quête de l’histoire émouvante du pilote disparu en territoire soviétique, les choses vont changer et que l’ombre de la trahison, ou de la lâcheté, va planer sur lui pour toujours. C’est ainsi que le Sunday Herald Tribune interroge : Pourquoi, sachant que ni lui ni le U-2 ne devaient tomber entre des mains hostiles, ne s’était-il pas immolé avec l’avion ? Pourquoi Powers n’a-t-il pas utilisé la capsule avec le poison qu’il tenait dans la mainou même le pistolet qu’il avait en sa possession ? La revue Newsday lui refuse le droit d’encaisser rétroactivement son salaire correspondant à la période d’emprisonnement. Notre recommandation serait de le lui refuser, dit un édito de la revue.Il a été engagé pour s’acquitter d’une tâche et il a échoué. Il a laissé derrière lui son U-2, pratiquement sans dommages, et les Rouges ont pu en faire une copie améliorée. Dans ces circonstances, luiaccorder un salaire rétroactif serait ridicule. Il a la chance d’être rentré. Tout élément qu’il pourrait apporter concernant les Russes sera bien reçu. Mais lui, ce n’est pas un héros et il ne doit pas être considéré comme tel. Il est tout à fait normal que soit écartéel’idée d’une invitation à la Maison Blanche pour y rencontrer le président Kennedy, soutient le journal.

Le pion qui avance sur le pont berlinois, avec Rudolf Abel déjà dans son dos – deux mondes si identiques dans leur différence – ne connaît pas encore les contours de la solitude qui l’attend après les trois semaines d’interrogatoire de la CIA, la comparution devant le Sénat, et la réception festive dans son comté de Wise : musique des orchestres scolaires, médaille de citoyenneté, huit cents habitants heureux. Francis ne peut deviner, même confusément, ce que sera vivre avec ce soupçon de lâcheté, de désertion, de trahison, qui plane et ne se dissipe jamais quand on demande à un pion le sacrifice final – la capsule, le cyanure, lutter et mourir – pour le bien de son camp, et qu’il ne l’a pas fait. Et supporter la prison à huit mille kilomètres de chez soi, la souffrance d’un mariage rompu, la perte de son emploi, l’angoisse existentielle, la peur dans la solitude, non, tout cela n’est pas suffisant.

4. b5 + d7

Un pion. Seulement un pion. Avec le regard de ton roi sur ta nuque. Avec ce dédainsouterrain de l’aristocratie de ton camp. L’insignifiance d’une babiole, une bagatelle, inscrite dans les gènes. Avec le vertige de l’abîme à tes pieds et un environnement hostile ; tu n’es pas né avec des filets et des parapets. Conscient que le besogneux – allez, creuse une tranchée, aplanis le terrain, ouvre un passage, sois un pionnier – est le premier à tomber dans les marges de l’histoire. Sachant que les cinq ou six pas nécessaires pour te défaire de ton pesant destin sont tout un monde quand l’échiquier n’est pas fait à la mesure de tes forces, quand les règles te condamnent au rang de pion, quand les dangers sont à l’affût, démultipliés par les inégalités d’une origine viciée. Tu n’as pas choisi d’être un pion. Mais tu es un pion. Le sacrifice est pour toi la devise imposée, le blason que personne ne rendra éphémère. Le récit du bien commun ourdi par la hiérarchie a besoin de toi. On ne lésinera pas sur les ornements et tout le tralala : épopées, drapeaux, hymnes, décorations posthumes. Pourtant, dès que se sera tu le dernier applaudissement du dernier assistant du grand spectacle et que la fumée des salves lancées en ton honneur sera dispersée dans un ciel que cette nuit obscurcira, comme toujours, dans l’attente d’un jour nouveau – et c’est ainsi qu’avance le monde, ainsi que se remplit une vie qui n’a pas d’autre prétention que celle d’être une vie –, toi, tu resteras remisé aux oubliettes. Tu n’auras été qu’un pion, rien d’autre. Et la partie, que maintenant tu découvres comme n’étant pas la tienne, continuera.

5. e5 d4

La vida de Arturito Pomar2. Le titre du livre fait davantage penser à une star de cinéma précoce, au monde de la corrida ou encore de la chanson. Rien de tout cela, le personnage principal joue aux échecs. Et il a seulement quinze ans.

Truffaut dit que l’expression « biographie du joueur d’échecs » relève de l’oxymore : il n’y a rien de plus éloigné de la vie que les profondeurs symboliques et théoriques que l’on atteint sur un échiquier ; rien de plus étranger aux avatars du quotidien que l’existence de qui se consacre aux abîmes abstraits et insondables des cases et des pièces supprimées, accomplissant des vœux pseudo-monastiques en habit noir et blanc, plongé dans des ouvertures qui annoncent l’échec et mat. Pourtant, il s’agit bien là de la biographie d’un jeune joueur d’échecs. Sans oxymore.

Les pages jaunissent dans ce volume publié en 1946, année où l’ONU condamne l’Espagne et l’isole sur l’échiquier international. Par son origine, sa nature, sa structure et son comportement général, le régime de Franco est un régime fasciste, organisé et implanté en grande partie grâce à l’aide de l’Allemagne nazie et celle de l’Italie de Mussolini, énonce la résolution,dix années après le coup d’État militaire. La mère d’Arturito a offert La vida de Arturito Pomar à son petit-fils Eduard pour qu’il en sache davantage surles origines de son père. De ce père qui, sur la couverture du livre, ressemble à un enfant déguisé enhomme : costume, cravate, coiffure sérieuse (raie à gauche et brillantine), attitude grave, poing droit contre la joue effleurant la commissure des lèvres et le regard fixé, comme hypnotisé, sur les soixante-quatre cases ; comme s’il y contemplait son propre reflet intérieur.

Dans l’introduction, les auteurs Julio Ganzo et Juan Manuel Fuentes donnent les raisons d’une biographie si précoce. Il ne faut pas s’étonner, écrivent-ils, que la popularité de ce jeune joueur grossisse au point de sortir de la sphère des échecs et arrive jusque dans les contrées les plus ignorées. Ce n’est plus uniquement l’affaire des passionnés de ce noble jeu : le médecin, l’astronome, l’avocat, le typographe, le charpentier, le menuisier, le veilleur de nuit, tous parlent de lui. Arturito Pomar est l’idole qui a conquis la sympathie de tous. Nombreuses sont les personnes (joueurs d’échecs et profanes) à éprouver de la curiosité ou le désir d’en savoir un peu plus sur cet enfant prodige, au-delà de la rumeur vox populi. Il relève donc de la nécessité, voire de l’exigence du moment, de mettre en lumière tout ce qui est possible de connaître sur ce joueur d’échecs, héros de ce siècle.

Une prose enflammée. Pompe et circonstance enrobent La vida de Arturito Pomar.

Le héros de ce siècle naît à Palma de Majorque, la première après-midi du mois de septembre 1931. Il pèse cinq kilos. Il balbutie ses premiers mots à sept mois. Il passe son enfance en pleine campagne, saute de rocher en rocher et grimpe aux arbres comme Tarzan. Il n’a pas encore quatre ans qu’il récite de mémoire les 335 vers du Gonzalo Arías de Saavedra de Zorrilla : Le Sahara est sur une hauteur entre montagne et colline, assis sur la dure falaise qui montre sa crête sombre entre Ronda et Medina. Arturito épate. Son cerveau est celui d’un enfant, notent les biographes, mais les facultésdont il fait montre présagentdéjà l’avenir peu ordinaire que le destin lui réserve. L’étude graphologique de son écriture enfantine corrobore ce pressentiment, il est en outre doté d’une nature prodigieusement instinctive et d’une grande imagination. Le livre magnifie le héros, amplifie sa légende. Une photo le montre assis au milieu de missiles de la guerre civile, avec un commentaire sans équivoque : À Pollença, six ans et sans crainte des balles. Une anecdote illustre sa gaillardise prématurée : à six ans, il gravit la pente extraordinaire de Valldemosa sur son vélo et laisse sur place son oncle Joaquín, épuisé, le visage décomposé. Plus vite, mon oncle, plus vite. À tout cela vient s’agréger un détail digne de la providence, indispensable à toute vie de saint, qui en parachève le caractère exceptionnel. Ses parents lui ontchoisi Arturo comme prénom, comme son grand-père paternel, et il est justement né le jour de la Saint-Arturo. Coïncidence ?, s’interrogent les biographes. Conséquencerépondent-ils eux-mêmes.

Arturito regarde son père déplacer les pièces blanches et les pièces noires. Il a trois ans. À cinq il apprend les règles. Il joue contre son père, son oncle, son grand-père. Au début, ces derniers lui laissent l’avantage, mais très vite ils se rendent compte de quelque chose d’anormal. Arturito provoque la nulle, il gagne, puis il commence à leur concéder une tour de plus ou même ladame, et même comme ça il continue de les battre, il n’a pas encore six ans. Un jour il entre dans le café Born, siège du club d’échecs de Majorque. La fumée de tabac pauvre et l’odeur de café lavasse épaississent l’atmosphère. Le journal au comptoir raconte que la guerre se poursuit, que la guerre avance, que la guerre ne s’arrête jamais. Au fond, le bruit des chaises que l’on traîne, le tintement des tasses, des cuillèreset des verres, le murmure des voix éduquées qui accompagne chaque partie. Arturito s’assied face à l’échiquier et met en déroute tous les participants du tournoi. Il a sept ans. À huit il joue à l’aveugle, sans avoir besoin de regarder le plateau ou les pièces, et son nom apparaît pour la première fois dans le journal Baleares. À neuf ans il répond à un entretien pour El Correo de Mallorca : En tant que flecha3, mon rêve est de devenir champion et un bon militaire. Le nom d’Arturito se répand dans les cercles de joueurs d’échecs : Arturito, toujours Arturito. C’est un spectacle local, une sorte de général Tom Thumb qui déclenche la curiosité et une admiration incrédule.

Il a onze ans lorsqu’au Café Mallorquí il défie douze joueurs d’échecs chevronnésen même temps. C’est sa première session de parties simultanées et il bat ses adversaires en une heure quarante-cinq minutes. Puis c’est le championnat provincial, son grand rendez-vous du mois suivant. Beaucoup d’attente. Et les mains froides de l’hiver finissent par caresser cette première coupe avec son auguste inscription : « Second Prix. Championnat d’échecs des Baléares, 1943. Le Gouverneur civil et Chef du Mouvement des Baléares. » Et arrive la grande occasion. Palma envoie un télégramme à Madrid : Le champion Ticoulat ne peut disputer le championnat d’Espagne. Point. Dites si le petit Arturito onze ans vice-champion Baléares peut représenter province. Madrid répond : Dès que le petit Arturito Pomar pourra se déplacer. Point. Il pourra commencer lundi prochain quatre heures après-midi.

Arturo voyage en bateau jusqu’à Barcelone, laissant derrière lui la mer, immense échiquier sans cases définies sur lequel des pièces insignifiantes bougent avec la même fermeté que dans la vie réelle, c’est-à-dire aucune. Il prend l’express pour rejoindre Madrid, tableau d’un paysage dur et gris dans la fenêtre du compartiment, aucune trace de l’exubérance ou de la couleur de sa terra. Arturito arrive à la capitale. Accompagné de sa mère qui le tient par la main, il se présente au numéro 13 de Gran Vía où se trouve le Casino militaire de Madrid, avec son portail surmonté d’un écusson travaillé sur lequel est inscrit un adage valant autant pour la guerre que pour les échecs. Si vis pacem, para bellum. Le portier lui bloque le passage. L’entrée est interdite aux enfants. La mère s’explique : Cet enfant est un des joueurs d’échecs et il est venu disputer le championnat d’Espagne. Il faut alors imaginer son entrée dans le vénérable bâtiment circulaire. Les regards des adultes sur le gamin, l’enfant observant tout. Qu’il est loin le Café Born où il pleurait quand il perdait, qu’ils sont loin Moner, Adrover, Carrió ou encore Perelló, les visages connus, qu’elles sont loin les voix de toujours. Aujourd’hui il participe au championnat d’Espagne et il n’a que onze ans. Il n’a que onze ans, deux coussins sous les fesses, et la nervosité lui fait renverser sa tasse de chocolat lors de la partie contre l’élégant Martín Ortueta. Pardon pour les taches. Il gagne la partie, le public l’ovationne. L’enthousiasme est grandissant. Arturito Pomar. Arturo. Il fait troisième dans la phase éliminatoire, avec des parties qui durent jusqu’à neuf heures. L’enfant en pleine concentration et sa mère, assise sur une chaise à ses côtés, tendre image ; l’enfant en culottes courtes, chemise et cravate face à des hommes mariés, avec une progéniture de l’âge de leur rival ; tout un spectacle qui dépasse le sport. Arturito réussit l’exploit de se classer pour la finale du championnat. Sur l’estrade, dans un endroit de tout premier plan, on installe la table où il disputera toutes les parties : on évite ainsi les gênes provoquées par un public qui s’agglutine en trombe autour de la table de jeu où joue l’enfant prodige, la scintillante étoile du championnat. Il gagne trois parties sur onze, finit dernier. Mais Arturo reste la grande sensation de cette finale.

Journaux et revues le mettent à l’honneur et, pour la première fois, le No-Do4, fer de lance du régime, qui n’a que quatre mois d’existence, le célèbre dans tous les cinémas. D’abord la musique de fanfare composée par Manuel Prada retentit, un aigle arrive dans le ciel, puis un second, et la devise Une, Grande et Libre juste avant le fondu au noir. Ensuite, en rythme avec les images montrant Arturito – sur un vélo, pantalon bouffant et cravate, dans un kiosque ou tout sourire devant une vitrine, concentré sur un échiquier ou encore aux micros de Radio Madrid –, la voix du No-Do présente aux Espagnols leur pion : Arturito Pomar a onze ans et, apparemment, c’est un garçon comme les autres. Un enfant qui monte sur un vélo et qui s’amuse comme les autres garçons. Ici, on le voit apprécier les revues de son âge. Dans ce magasin de jouets, il se retrouve dans son élément et il aimerait tout emporter avec lui. Et pourtant ce garçon a quelque chose de plus. C’est un merveilleux joueur d’échecs qui a représenté les Baléares dans le tournoi qui a récemment eu lieu à Madrid, et ces images le montrent face à Fuente, le vice-champion d’Espagne, dans une partie d’exhibition où il a triomphé. Parions qu’avec le temps Arturito deviendra un véritable Capablanca. Enfin, ultime récompense de ses efforts, il profite de la récente popularité de la radio : Carlos Fuertes Peralba le présente à ses auditeurs.

Malgré ce que dit Truffaut, on entend déjà parler d’Arturito chez le médecin, l’imprimeur et le veilleur de nuit. La grande histoire de l’enfant prodige des échecs a commencé, mythe arthurien de l’après-guerre.

2. La vie d’Arturito Pomar (ouvrage non traduit en français).

3. Désigne les jeunes recrues du Frente de Juventudes de la Falange, section affiliée à la Phalange, parti de l’appareil franquiste.

4. Le No-Do, acronyme de NOticiarios y DOcumentales est un journal documentaire diffusé dans les cinémas espagnols avant chaque film entre 1943 et 1981. Il fut obligatoire jusqu’en 1976 et facultatif ensuite. Le No-Do a été mis en place en 1942 par le gouvernement franquiste, avec la finalité « de nourrir, de sa propre initiative et avec l’orientation adéquate, l’information cinématographique nationale ».

6. exf6 dxc3

La pauvreté sent. Elle exhale une puanteur visqueuse qui pénètre les amygdales à travers le bulbe olfactif et ne quitte plus le cerveau. Mémoire olfactive à l’abri d’Alzheimer.

L’odeur de la misère enveloppe l’hospice de Chicago pour mères solitaires et sans ressources. C’est là-bas que se déroulent les premiers jours de la vie de Robert James Fischer. L’hiver 1943 précipite ses derniers frimas. À la radio, I had the Craziest Dream passe en boucle, avec la voix d’Helen Forrest bercée par la trompette de Harry James. Pendant ce temps, les pions étasuniens se préparent à débarquer en Normandie et à creuser vingt mille fosses américaines en deux mois : des chapelets de croix blanches avec un nom et un numéro dessus, voilà ce à quoi tout cela se résumera, sans oublier les fleurs et le drapeau.

Il manque à Regina Wender Fischer, la mère – qui a déjà une fille de cinq ans, Joan –, un mari, un travail, un domicile fixe. Après avoir raté médecine, elle caresse encore le rêve fou de suivre des études d’infirmièredepuis que, dix ans auparavant, gonflée d’idéaux, elle a travaillé dans un hôpital à Moscou pour servir le prolétariat russe. Tout cela est bel et bien terminé, même si le FBI continue de la surveiller. Aujourd’hui Regina erre avec sa progéniture de part et d’autre des États-Unis. Avant ses six ans, Bobby a déjà vécu à Chicago, Pullman (Washington), Moscow (Idaho), Los Angeles (Californie) et à Mobile (un lieu éloigné et quasiment inhabité dans le désert d’Arizona). Puis toute la famille est arrivée à New York où elle a occupé différents appartements minuscules de Manhattan et Brooklyn ; dix déménagements en six ans et la valise qu’on ne peut jamais défaire tout à fait. Sa mère travaille comme soudeuse, institutrice, riveteuse, fermière, assistante en toxicologie, sténo-dactylo. La pénurie est la constante, comme le temps fixé par le métronome et le son invariable du diapason. Et cette odeur que le cerveau de Bobby ne pourra pas oublier.

Une après-midi de mars, Joan revient du magasin de bonbons avec un jouet pour son frère de six ans. C’est un jeu d’échecs en plastique à un dollar, avec un plateau rouge et noir en carton pliable et des pièces d’à peine trois centimètres. Joan et Bobby lisent les instructions : la courte amplitude du pion, la chevauchée en L du cavalier, les diagonales assassines du fou, le mouvement cartésien de la tour, la reine omniprésente, le roi fragile en position de défense forcée, l’échec et mat comme conclusion. Les parties commencent. Joan se lasse. Bobby continue. Bobby continue toujours. Son esprit ne se repose pas, jamais, non, jamais. Surdoué… mais c’est une étiquette si réductrice. Asperger… mais c’est tellement facile de mettre dans une case ce qui n’est pas diagnostiqué. En quatrième année, il en est déjà à sa sixième école. Son esprit ne s’adapte à aucune. À la solitude, en revanche, oui. Il s’y est habitué, à ces longues heures passées seul à la maison à cause d’une mère constamment au travail ou à ses cours d’infirmière et de l’absence d’un père devenue encombrante – c’est qui ton père Bobby, c’est qui, la question sans réponse, martyrisante.

Le soleil décline derrière la fenêtre et Bobby est toujours devant l’échiquier, à déplacer les pièces. Celles en plastique de ses six ans. Celles en bois de ses sept ans. Bobby joue contre Bobby, et c’est quoi la vie si ce n’est un jeu. Son obsession pour les échecs grandit, s’emballe, et inquiète sa mère. Elle l’emmène voir deux psychiatres. Madame, il y a des objets d’obsession plus graves que les échecs. La mère souhaiterait de la compagnie pour son fils, qu’il se socialise avec d’autres enfants de son âge. Elle met une annonce dans un journal local : Cherche enfant de sept ans pour jouer aux échecs. C’est ainsi qu’un enthousiaste chroniqueur d’échecs au Brooklyn Eagle – qui ne publiera finalement pas cette annonce étrange – lui répond et lui recommande d’emmener Bobby à une bibliothèque publique qui accueillera, quatre jours plus tard, une exhibition de parties simultanées offerte par le grand maître Max Pavey.

C’est un mercredi et Bobby qui a presque huit ans est là, assis devant un échiquier, en train de jouer sa première partie sérieuse. Face à lui se tient un radiologue de trente-deux ans qui a été champion d’Écosse, champion de l’État de New York et champion d’échecs rapides aux États-Unis. La défaite, le jeu qui n’a duré qu’un quart d’heure, la dame capturée au dénouement, tout cela ne compte pas. Ce qui compte, c’est Bobby, inconsolable, pleurant le sel de la défaite : une autre saveur qui s’incrustera dans son cerveau comme un mécanisme d’autodéfense pour la conjurer. Mais cequi compte, aussi et surtout, c’est Carmine Nigro, témoin de la partie, qui a observé l’enfant concentré, analysé ses déplacements raisonnables, admiré sa rage finale. Carmine Nigro est le président du club d’échecs de Brooklyn et, à la fin de la partie, il s’approche de Bobby et de Regina pour inviter l’enfant au club. Sans frais. C’est le début pour Bobby des parties au club les vendredis soir, des leçons chez Nigro les samedis matin, des livres sur les échecs qu’il dévore à la bibliothèque, des revues spécialisées de seconde main, des parties en plein air au Washington Square Park entre bohémiens et passionnés, qu’il vente ou qu’il neige, c’est la technique éclair du blitz (bouge, bouge !), le jeu à l’aveugle en marchant dans la rue et en se remémorant chaque déplacement sur l’échiquier, comme une constellation évanescente qui brille par la force de la logique.

Le monde de Bobby dessine peu à peu ses contours noir et blanc, se réduit petit à petit à soixante-quatre cases, trente-deux pièces, deux camps et une odeur à éviter. Un monde contraint à un échiquier qui, de son côté, s’étend de manière diabolique : après le premier mouvement des blancs et des noirs émergent 400 positions possibles lors d’une partie. Après deux coups de chaque côté, les possibilités s’élèvent à 197 281. Au bout de trois déplacements des blancs et des noirs, les combinaisons potentielles dépassent les 119 millions. Et quand le seuil du quatrième mouvement a été franchi, elles frôlent les 85 000 millions. Le mathématicien Claude Shannon a calculé que le nombre de parties possibles jouées avec des coups légaux s’élevait à 10120, c’est-à-dire 1 suivi de 123 zéros. Cela donne 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 parties possibles. Plus d’atomes que ne contient l’Univers.

La partie de Bobby, ce pauvre atome, a commencé.

7. fxg7 cxd2+

À Stockholm la partie se poursuit. Deux cavaliers ont été échangés et ils dorment maintenant dans la boîte. C’est le septième coup et c’est au tour des blancs. Fischer pense, la pendule avance. Bobby saisit le pion qui vient de tuer le cavalier noir et capture un autre pion. Il réussit ainsi à menacer la tour et le fou en même temps. Ce pion blanc assassin est arrivé à une case à peine du couronnement et de l’avènement en dame, mais il sait que son orgueilleuse gaillardise est un mouvement kamikaze qui débouche sur une mort immédiate. Mourir en tuant ou tuer en mourant, tout est question de perspective. Pomar réplique de la même manière. Il observe le plateau, mer blanche et noire qui commence à se déchaîner, et il imite son rival : avec le pion noir qui a avalé le cavalier au coup précédent, il tue un pion et se plante devant le roi, à une case en diagonale, regardant en contre-plongée la tête couronnée, renversant toute hiérarchie. Échec au roi blanc. Suicidaire. Inoffensif. Avec un pion. Mais tout de même échec.

8.xd2 xg7

Le furet. Il vit caché, chasse, retourne dans sa tanière, se tapit pendant des heures, se camoufle dans le sous-sol ou entre les feuillages, là où son instinct de survie aiguisé le mène. Aussi sociable avec les siens que mortel pour ses victimes.

C’est à un furet que ressemble Pedro Sánchez Martínez en cette nuit noire, dans les montagnes et les bois des Pyrénées catalanes. Un vrai maquisard en fuite.

Or, plus personne ne croit au maquis. Même pas les siens qui ont ordonné le repli pour éviter d’autres morts inutiles et effacer l’image de violence primitive qui entache l’opposition antifranquiste. Prendre le maquis est devenu un anachronisme. Guérillero, un mot appartenant à d’autres latitudes que le gouvernement craint et déteste. Parties, contreparties ; tout finit par se couvrir de la poussière vénérable de l’Histoire et de l’aura unique des mythes romantiques.