15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

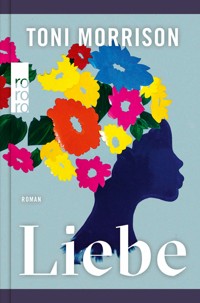

In Liebe erzählt Toni Morrison über das Zusammenspiel von patriarchaler Macht, Obsession und Begehren. May, Christine, Heed, Junior und Vida könnten unterschiedlicher nicht sein, doch die fünf Frauen verbindet ihre Besessenheit von Bill Cosey. Auf den reichen Besitzer eines Hotels, das er während der Depression der Dreißigerjahre erworben und zu einem Ferienparadies für Schwarze Amerikaner:innen gemacht hat, richten sich die Sehnsüchte der Frauen nach einem Vater, Ehemann, Liebhaber, Beschützer oder Freund. Auch lange nach seinem Tod bleiben die Sehnsüchte lebendig. Dieser kühne, meisterhafte Roman über die Natur der Liebe – ihren Appetit, ihre erhabene Besessenheit und ihr verzehrendes Grauen – ist reich an Figuren und dramatischen Ereignissen und mit einer tiefen Sensibilität dafür, wie lebendig die Vergangenheit sein kann. Sinnlich, elegisch und unvergesslich, schließt Liebe schließlich den Kreis zu jener unauslöschlichen, überwältigenden ersten Liebe, die uns für immer prägt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2024

Sammlungen

Ähnliche

Toni Morrison

Liebe

Roman

Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Marion Kraft

Über dieses Buch

«‹Liebe› ist mit Abstand das leerste Klischee, das nutzloseste Wort und gleichzeitig das stärkste menschliche Gefühl – denn es steht in enger Verbindung mit Hass. Ich dachte, wenn ich das Wort an fast jeder anderen Stelle im Manuskript streiche, könnte es ein verdientes Wort werden. Wenn ich dem Wort seine Bedeutung und seinen Einfluss, seinen schrecklichen Preis und seine Klarheit in dem Moment zurückgeben könnte, wenn für nichts als dieses Wort Zeit ist, dann funktioniert der Titel für mich.» Toni Morrison

«Ein großes Buch.» Süddeutsche Zeitung

Fünf Frauen, die nicht unterschiedlicher sein könnten: May, Christine, Heed, Junior und Vida. Sie alle verbindet ihre Besessenheit von einem Mann: Bill Cosey. Auf ihn richten sich ihre Sehnsüchte nach einem Vater, Liebhaber, Ehemann, Beschützer und Freund. In ihrem kühnen, meisterhaften Roman über die Natur der Liebe erzählt Toni Morrison über das Zusammenspiel von patriarchaler Macht, Obsession und Begehren.

Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Marion Kraft.

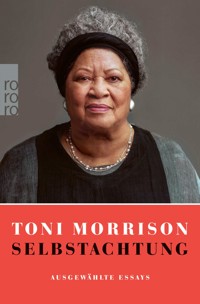

Vita

Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie ist eine der wichtigsten amerikanischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen Sehr blaue Augen, Solomons Lied und Menschenkind und ihr essayistisches Schaffen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur. 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus.

Toni Morrison starb am 5. August 2019.

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel «Love» bei Alfred A. Knopf, New York.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2025

Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«Love» Copyright © 2003 by Toni Morrison

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Tracy Murrell

ISBN 978-3-644-02124-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für und mit Ardelia

Die Beine der Frauen sind weit geöffnet – und ich summe. Männer werden unruhig, aber sie wissen, es ist alles für sie. Das macht sie wieder locker. Dabeizustehen, nur zuschauen zu können, ist eine Prüfung, aber ich sage kein Wort. Ohnehin bin ich ein stilles Wesen, von jeher. Als Kind nannte man mich wohlerzogen, als junge Frau diskret. Später hielt man es für die Weisheit, die mit dem Alter kommt. Heute betrachtet man Schweigen als etwas Seltsames, und die meisten meiner Race haben vergessen, wie schön es ist, wenig zu reden und viel zu sagen. Heute plappern die Zungen von selbst, und der Kopf hat Pause. Trotzdem konnte ich mich normal unterhalten, und wenn es nötig war, konnte ich deutlich genug werden, um einen Schoß zu verschließen – oder ein Messer zu stoppen. Vorbei, das alles, denn damals in den Siebzigern, als die Frauen anfingen, breitbeinig auf Stühlen zu sitzen und ihr Dreieck beim Tanzen in die Fernsehkameras zu halten, als in den Zeitschriften Hinterteile und Innenschenkel den Ton angaben, als bestünde eine Frau aus nichts anderem, damals bin ich für immer verstummt. Ehe die Frauen übereinkamen, sich in der Öffentlichkeit zu spreizen, gab es Geheimnisse – einige, die bewahrt, und einige, die gelüftet werden wollten. Und heute? Nichts davon. Schamlosigkeit regiert die Stunde, und ich summe dazu. Die Worte in meinem Kopf tanzen zur Musik meiner Lippen. Die Menschen kommen herein, bestellen einen Teller Langustenfleisch, verbringen ihre Zeit und merken nicht – oder denken sich nichts dabei –, dass nur sie reden. Ich bin Hintergrundgeräusch – die Filmmusik, die man hört, wenn das Liebespaar sich zum ersten Mal sieht oder wenn der Ehemann einsam über den Strand wandert und sich fragt, ob ihn jemand bei der schlimmen Tat beobachtet hat, die er sich nicht verkneifen konnte. Mein Summen ermutigt die Menschen, gibt ihren Gedanken eine Richtung, so wie bei Mildred Pierce, als ihr klar wird, dass sie für ihre Tochter ins Gefängnis gehen muss. Ich vermute, dass meine Musik, so leise sie auch ist, einen ähnlichen Einfluss hat. Wenn «Mood Indigo» über die Wellen klingt, kann das die Art beeinflussen, wie du schwimmst. Du wirst nicht gleich zum Taucher, aber dein Rhythmus kann sich verändern, oder du beginnst zu glauben, dass du ein toller Hecht bist und das Glück gepachtet hast. Warum also nicht noch weiter rausschwimmen? Und noch ein bisschen weiter? Was kann die Tiefe dir schon anhaben? Sie ist weit unter dir, sie hat doch nichts zu tun mit dem Mut, der angestachelt ist von Trompeten und Pianotasten. Natürlich maße ich mir eine solche Macht nicht an. Mein Summen bleibt meistens unter der Hörschwelle – genau richtig für eine alte Frau, der die Welt peinlich ist. Es ist ihre Art, dagegen zu protestieren, zu welchem Ende das Jahrhundert kommt. In dem die Menschen alles wissen und nichts verstehen. Vielleicht war es von jeher so, aber mir ist erst vor etwa dreißig Jahren aufgegangen, dass es immer die Prostituierten, die für ihre Ehrlichkeit bewunderten Prostituierten, gewesen sind, die den Stil bestimmt haben. Na ja, vielleicht war es nicht ihre Ehrlichkeit; vielleicht war’s ihr Erfolg. Aber auch wenn sie breitbeinig auf Stühlen sitzen oder halb nackt im Fernsehen tanzen, sind diese Frauen der Neunziger nicht gar so verschieden von den ehrbaren Frauen, die hier in der Gegend leben.

Dies ist ein Küstenland, feucht und gottesfürchtig, und weiblicher Übermut gründet hier zu tief für knappe Shorts und Tangas oder Kameras. Aber ob damals oder heute, ob züchtige Unterwäsche oder gar keine, nie gelang es den wilden Weibern, ihre Unschuld zu verbergen – ihre Mitleidskätzchenhoffnung, dass der Märchenprinz schon auf dem Weg ist. Vor allem die Knallharten mit ihren Teppichmessern und der zotigen Sprache, aber auch die Hochglanzmiezen mit den Cabrios und den Geldtäschchen voller Dope. Selbst diejenigen, die Narben wie Tapferkeitsmedaillen tragen und ihre Strümpfe auf die Knöchel runterrollen, können das Zuckerpüppchen, das süße kleine Mädchen nicht verbergen, das sich da irgendwo zwischen ihren Rippen oder unter dem Herzen zusammenrollt. Natürlich haben sie alle eine traurige Geschichte zu erzählen: zu wenig Aufmerksamkeit, zu viel oder auf die schlimmste Art und Weise. Eine Erzählung von Monstervätern und treulosen Männern, von herzlosen Müttern und Freunden, die ihnen Unrecht taten. In jeder Geschichte findet sich ein Biest, das sie nicht mutig gemacht hat, sondern hart, und so öffnen sie lieber ihre Beine als ihre Herzen, wo sich das zusammengekrümmte Kind versteckt.

Manchmal geht der Schnitt so tief, dass kein Klagelied reicht. Dann gibt’s nur eins, was hilft, was den Wahnsinn erklärt, der sich anhäuft und alles niederdrückt, der Hass unter den Frauen sät und sie das Leben ihrer Kinder ruinieren lässt – dann hilft nur ein Übel, das von außen kommt. Die Menschen in Up Beach, wo ich her bin, haben von Kreaturen erzählt, die sie Polizeiköpfe nannten – schmutzige Wesen mit großen Hüten, die aus dem Ozean auftauchten, um liederliche Weiber das Fürchten zu lehren und unfolgsame Kinder aufzufressen. Meine Mutter hat sie gekannt, als sie noch ein Mädchen war und die Menschen mit offenen Augen träumten. Dann verschwanden sie für eine Weile, aber seit den vierziger Jahren kehrten sie mit neuen, größeren Hüten zurück, und am Strand passierten Dinge, bei denen die Leute «Schau hin, was hab ich dir erzählt?» sagten. Zum Beispiel bei dieser Frau, die sich im Sand mit dem Mann ihrer Nachbarin vergnügte und tags darauf in der Fischfabrik, das Hakenmesser noch in der Hand, vom Schlag getroffen wurde. Neunundzwanzig war sie erst. Eine andere Frau – sie lebte drüben in Silk und wollte mit den Leuten von Up Beach nichts zu schaffen haben –, diese Frau also verbuddelte eines Abends eine Taschenlampe und einen Kaufvertrag am Strand vor dem Haus ihres Schwiegervaters, um am nächsten Morgen festzustellen, dass eine Seeschildkröte alles wieder freigeschaufelt hatte. Die unglückliche Schwiegertochter brach sich das Handgelenk bei dem Versuch, die Winde und den Klan von der Urkunde, die sie gestohlen hatte, fernzuhalten. Natürlich sah während der Schande dieser schuldigen Frauen weit und breit niemand irgendwelche Polizeiköpfe, aber ich wusste, dass sie da waren und auch, wie sie aussahen, denn ich hatte sie schon 1942 gesichtet, als ein paar starrköpfige Kinder über das Sicherungsseil hinausschwammen und ertranken. Sie waren kaum hinabgezogen worden, da türmten sich Gewitterwolken über einer schreienden Mutter und ein paar entsetzensstarren Picknickmachern, und von einem Lidschlag zum nächsten verwandelten sich die Wolken in Gesichter mit aufgerissenen Mäulern unter breitkrempigen Hüten. Manche hörten ein Donnergrollen, aber ich, das schwöre ich, hörte ein freudiges Jauchzen. Seit damals und durch die ganzen Fünfziger lungerten sie über der Brandung oder lauerten über dem Strand, bereit, zur Zeit des Sonnenuntergangs herabzustoßen (der Zeit, wenn das Begehren am brennendsten ist, wenn die Schildkröten in fremden Nestern räubern und achtlose Eltern schläfrig werden). Natürlich bekommen die meisten Dämonen zur Abendessenszeit Hunger, genau wie wir. Aber die Polizeiköpfe gingen auch bei Nacht auf Beutezug, vor allem, wenn das Hotel voll war von Gästen, die trunken waren von der Tanzmusik oder der salzhaltigen Luft oder sich vom sternenüberglänzten Wasser locken ließen. Es war die Zeit, als Coseys Hotel und Seebad das beste und bekannteste Ferienziel für Schwarze an der ganzen Ostküste war. Alle kamen dorthin – Lil Green, Fatha Hines, T-Bone Walker, Jimmie Lunceford, die Drops of Joy, und bis rauf nach New York und rüber nach Michigan fieberten die Urlauber ihrem Besuch hier unten entgegen. Die Sooker Bay wimmelte von Oberleutnants und frisch gebackenen Müttern, von jungen Lehrern, Hausbesitzern, Ärzten, Geschäftsleuten. Überall am Strand ritten kleine Kinder auf den Unterschenkeln ihrer Väter und begruben ihre Onkel bis zum Hals im Sand. Männer und Frauen spielten Krocket und stellten Baseballmannschaften auf, deren Ziel es war, einen Home Run in den Wellen enden zu lassen. Großmütter bewachten rote Thermoskannen mit weißen Henkeln und Körbe voller Krabbensalat, Schinken, Hühnchen, Hefezöpfen und, ach ja, mächtigen Zitronenkuchen. Doch dann, 1958, zeigten sich die Polizeiköpfe, kühn wie die Bürgerwehr, am hellen Morgen. Ein Klarinettenspieler und seine Braut ertranken vor dem Frühstück.

Der Reifenschlauch, auf dem sie schwammen, schleppte Klumpen von Barthaar voller Fischschuppen mit sich, als er an Land getrieben wurde. Ob die Braut während der Flitterwochen auf Abwege geraten war, wurde flüsternd erwogen, aber niemand wusste etwas Genaues. Gewiss hätte es ihr nicht an Gelegenheit gemangelt. In Coseys Seebad gab es mehr gut aussehende und ungebundene Männer pro Quadratmeter als irgendwo sonst außerhalb von Atlanta oder selbst Chicago. Sie kamen teils wegen der Musik, überwiegend aber, um am Strand mit schönen Frauen zu tanzen.

Nachdem das ertrunkene Paar getrennt war – man brachte sie in verschiedene Leichenhallen –, hätte man denken können, dass unternehmungslustige Frauen und schafsköpfige Kinder keiner weiteren Warnung bedurften, weil sie jetzt wussten, dass es kein Entrinnen gab: Schnell wie ein Blitz und zu jeder Tages- oder Nachtstunde konnten die Polizeiköpfe aus den Wellen emporschießen, um vom rechten Weg abirrende Frauen zu bestrafen oder die ungezogenen Jüngsten zu verschlucken. Erst als es mit dem Seebad bergab ging, zogen sie sich zurück, wie Taschendiebe von der Schlange vor der Armenspeisung. Ein paar Fischer, die in den kleinen Buchten immer noch Garnelenkörbe ausbringen, erinnern sich vielleicht an sie, aber Big Bands und Flitterwöchner kommen dabei nicht mehr vor, auch keine Boote, keine Picknicks, keine Schwimmer. Als sich in Sooker Bay das Treibgut auftürmte und Up Beach ersoff, waren Erinnerungen an riesige Hüte und Bärte voller fischiger Schuppen nicht gerade das, was die Leute wollten oder brauchten. Aber inzwischen sind wir vierzig Jahre weiter, von den Coseys redet keiner mehr, und für mich vergeht kaum ein Tag, an dem ich mir nicht Sorgen um sie mache.

Abgesehen von mir und ein paar Fischerhütten liegt Up Beach zwanzig Fuß tief unter Wasser, aber das Hotelgebäude von Coseys Seebad steht noch immer. Was man so «stehen» nennt. Eigentlich sieht’s windschief aus, als kippte es nach hinten – weg von den Hurrikans und dem ständigen Wehen des Sands. Schon komisch, was die Lage mit Seeblick einem leeren Gebäude antut. Man findet die schönsten Muschelschalen mitten auf der Treppe, wie verstreute Blütenblätter oder Broschen, die sich von einem Sonntagskleid gelöst haben, und man fragt sich, wie sie dorthin gekommen sind, so weit vom Ozean entfernt. Sandkegel, die sich in Winkeln der Veranda oder zwischen den Balustern des Geländers gebildet haben, sind weißer als der Strand und seidiger, wie doppelt gesiebtes Mehl. Fingerhut wächst hüfthoch um den Aussichtspavillon, und Rosen, die unseren Boden sonst meiden, wuchern dorniger als Brombeerbüsche mit wochenalten, beeteroten Blüten. Die Holzverschalung der Fassade sieht wie versilbert aus, die abblätternde Farbe wie Flecken auf einem nicht polierten Teeservice. Die hohe, zweiflügelige Eingangstür ist mit einem Vorhängeschloss versperrt. Bis jetzt hat niemand ihre Glasscheiben eingeschmissen. Niemand brächte das übers Herz, denn in den Scheiben spiegelt sich dein eigenes Gesicht und die ganze Aussicht hinter deinem Rücken: Hektarweit säumt schnittlauchgrünes Gras den blitzenden Strand, dahinter ein Himmel wie im Kino und ein Meer, das sich nichts sehnlicher wünscht als dich. Mag es draußen noch so einsam sein, wenn du ins Innere blickst, scheint das Hotel dir wilde Wonnen zu versprechen und die Gesellschaft aller deiner besten Freunde. Und Musik. Das Schwingen eines Fensterladens im Scharnier klingt wie das Keuchen einer Trompete; Klavierklänge schweben einen Viertelton über dem Wind, sodass du vielleicht den Schmerz überhörst, der durch diese Flure und die verschlossenen Zimmer flutet.

Unser Wetter ist meistens mild, mit einem besonderen Licht. Fahle Vormittage lösen sich auf in weiße Mittagsstunden, und gegen drei werden die Farben so heftig, dass man Angst bekommen kann. Wellen in Jade und Saphir bekämpfen einander und schlagen genügend Schaum, um Bettlaken darin zu waschen. Der Abendhimmel führt sich auf, als stamme er von einem anderen Planeten, wo es keine Regeln gibt, wo die Sonne purpurblau wie Pflaumen sein kann, wenn sie will, und das Gewölk so rot wie Mohn. Unser Küstenstrich ist wie Zucker, und daran dachten die Spanier auch, als sie ihn zum ersten Mal zu Gesicht bekamen: Sucra, so nannten sie ihn, ein Name, den die Weißen später für alle Zeiten zu Sooker verzerrten.

Keiner konnte genug kriegen von unserem Wetter, außer wenn der Geruch der Fischfabrik bis an den Strand und in das Hotel drang. Dann merkten die Gäste, was die Menschen in Up Beach tagtäglich ertragen mussten, und sie glaubten, dass Mr. Cosey seine Familie deshalb aus dem Hotel herausgeholt und ihr das große Haus in der Monarch Street gebaut hatte. Fischgeruch war in dieser Gegend keine so furchtbar schlimme Sache gewesen. Wie der Gestank der Marschen und der Plumpsklos fügte er der Welt der Sinne nur einen weiteren Duft hinzu. Aber in den Sechzigern wurde er zum Problem. Eine neueGeneration von Frauen beklagte sich darüber, was er ihren Kleidern, ihrem Appetit und ihrer Vorstellung von Romantik antat. Es war die Zeit, in der die Welt beschloss, dass Parfum das Einzige war, was an eine Nase dringen durfte. Ich erinnere mich noch, wie Vida die Freundin eines berühmten Sängers zu beruhigen versuchte, die sich aufregte, weil ihr Steak angeblich nach Muscheln schmeckte. Das verletzte mich, weil ich mir in der Küche nie etwas habe zuschulden kommen lassen. Später erzählte Mr. Cosey, dass es genau das war, was ihm sein Geschäft kaputtmachte – dass die Weißen ihn reingelegt hatten, als sie ihm so viel Strand verkauften, wie er haben wollte, weil das Gelände durch die Nähe der Fischfabrik wertlos war. Der Fischgeruch habe sein Seebad zu einem schlechten Witz gemacht. Aber ich weiß, dass die Gerüche, die Up Beach einhüllten, nur ein- oder zweimal im Monat bis in die Sooker Bay vordrangen – und niemals von Februar bis August, wenn die Garnelenkörbe leer blieben und die Fabrik geschlossen war. Nein. Ganz egal, was er den Leuten sagte, es war etwas anderes, woran sein Seebad zugrunde ging. Die Freiheit, meinte May. Sie gab sich alle Mühe, den Laden am Laufen zu halten, als ihr Schwiegervater das Interesse verlor, und sie war überzeugt, dass es die Bürgerrechte waren, an denen ihre Familie und das Geschäft zerbrachen. Womit sie meinte, dass die Schwarzen mehr Interesse daran hatten, Städte in Schutt und Asche zu legen, als am Meeresstrand zu tanzen. So war sie eben, May; aber was als Starrsinn begann, entwickelte sich zu Irrsinn. Tatsache ist, dass diejenigen, die sich in den Vierzigern mit ihrem Urlaub bei Cosey brüsteten, in den Sechzigern mit Hyatts und Hilton und Kreuzfahrten auf die Bahamas und nach Ocho Rios prahlten. Die Wahrheit ist, dass man weder den Schalentieren noch der Integration die Schuld zuschieben kann. Sosehr die Frau mit dem muschelduftenden Steak auch mosern mochte – die Gäste sind bereit, gleich neben der Latrine zu sitzen, wenn sie nur Wilson Pickett oder Nellie Lutcher hören können. Und überhaupt, wer will sich um Gerüche kümmern, wenn er sich im Gedränge einer Tanzfläche eng an seinen Partner presst und dabei «Harbor Lights» hört? Während kein Tag verging, an dem May nicht ihre Probleme Martin Luther King in die Schuhe schob, verdiente das Hotel jedenfalls immer noch Geld, wenn auch mit einer anderen Kundschaft. Es war, wie ich sage: Man musste die Ursachen woanders suchen. Im Übrigen war Mr. Cosey ein kluger Mann. Er hat hier mehr Schwarzen geholfen als die Regierungsprogramme von vierzig Jahren. Und schließlich war nicht er es, der das Hotel zugenagelt und dreißig Hektar Grund an eine Erschließungsgesellschaft verkauft hat, die unter dem Zeichen der Chancengleichheit zweiunddreißig Häuser hinstellte, so billig gebaut, dass sie sich sogar vor meiner Hütte verstecken müssten. Bei mir sind die Fußböden aus handgehobelten Eichenbrettern und nicht aus maschinell gefräster Kiefer, und wenn die Dachbalken bei mir auch nicht so gerade wie ein Lineal sind, so vermögen sie zu tragen und waren lange abgelagert, als man sie aufrichtete.

Ehe Up Beach in einem Hurrikan ersoff, der Agnes genannt wurde, gab es eine Dürre, die keinen Namen hatte. Der Landverkauf war gerade abgeschlossen, der Grund kaum parzelliert, als die Mütter von Up Beach plötzlich schlammige Brühe ausihren Wasserhähnen zapften. Ausgetrocknete Brunnen und brackiges Wasser machten ihnen so viel Angst, dass sie auf den Meerblick verzichteten und beim Ministerium für Wohn- und Städtebau einen Hypothekenkredit zu zwei Prozent beantragten. Das Regenwasser war ihnen nicht mehr gut genug. Mühen und Plagen, Arbeitslosigkeit, von Hurrikans gefolgte Dürre, die Marschen so ausgetrocknet, dass die staubigen Schlammkrusten auch den Moskitos keine Heimat mehr boten – ich sah das alles als Äußerungen des Lebens selbst. Dann schossen die staatlich geförderten Häuser in die Höhe, und die Siedlung bekam den Namen Oceanside verpasst, was eine glatte Lüge war. Erst verkauften die Makler an Vietnamveteranen und weiße Ruheständler, aber als Oceanside zum Reizwort für all jene wurde, denen man die Arbeit genommen und dafür Lebensmittelmarken gegeben hatte, schalteten sich die Kirchen ein, und auch dieser Kram mit der positiven Diskriminierung kam in Gang. Die Fürsorge half ein wenig, und schließlich folgte ein richtiges Stadterneuerungsprogramm. Und dann gab es Jobs an allen Ecken und Enden. Heute ist der Ort voller Leute, die zu Büros und Krankenhauslaboren pendeln, die zweiundzwanzig Meilen weiter nördlich liegen. Das Hin-und-her-Fahren zwischen ihren hübschen Billighäusern und den Einkaufszentren und Multiplexpalästen macht sie so glücklich, dass sie keinen einzigen düsteren Gedanken im Hirn haben, geschweige denn eine Erinnerung an Polizeiköpfe. Auch mir kamen sie erst wieder in den Sinn, als ich anfing, die Cosey-Frauen zu vermissen, und mich fragte, ob sie sich wohl gegenseitig umgebracht hatten. Wer außer mir würde es denn merken, dass sie tot in diesem Haus liegen – die eine, die gerade auf die Treppenstufen kotzt, noch mit dem Messer in der Hand, mit dem sie der anderen, die sie vergiftet hat, an die Gurgel gegangen ist. Oder wenn die eine der Schlag träfe, nachdem sie die andere erschossen hat, und sie könnte sich nicht rühren und müsste verhungern, mitten vor dem Kühlschrank? Es würde Tage dauern, ehe sie gefunden werden. Erst, wenn Sandlers Junge seinen Wochenlohn abholen will. Vielleicht ist es am besten, wenn ich den Fernseher eine Weile ausgeschaltet lasse.

Eine von ihnen habe ich oft in diesem verrosteten alten Cadillac rumfahren gesehen – zur Bank oder hin und wieder auch hierher, um ein Hacksteak zu essen. Sonst haben sie das Haus seit Jahren nicht verlassen. Nicht, seit die eine mit einer Wal-Mart-Einkaufstüte zurückkam und man ihr an der Haltung der Schultern ansehen konnte, wie geschlagen sie war. Die weißen Samsonite-Koffer, die sie bei ihrer Abreise gehabt hatte, waren nirgends mehr zu sehen. Ich erwartete, dass die andere ihr die Tür vor der Nase zuschlagen würde, aber das geschah nicht. Wahrscheinlich wussten sie beide, dass sie einander verdient hatten. Niederträchtiger als die meisten und hochnäsig dazu, konnten sie sich des Aufsehens sicher sein, das die Unbeliebten erregen. Wie Königinnen leben sie in Mr. Coseys Haus, aber seit vor einiger Zeit dieses Mädchen mit dem Rock, so kurz wie eine Unterhose, und keiner Unterhose drunter bei ihnen eingezogen ist, mach ich mir Sorgen, dass sie mir nichts als ein altes Schauermärchen lassen, mit dem ich hausieren gehen kann. Ich weiß, dass es Unsinn ist – nur eine von diesen Geschichten, die ersonnen worden sind, um bösen Frauen Angsteinzujagen und unfolgsame Kinder auf den rechten Weg zu bringen. Aber es ist alles, was ich habe. Ich weiß, dass ich noch etwas anderes brauche. Etwas Besseres. Zum Beispiel eine Geschichte, aus der man lernt, wie skrupellose Frauen einen guten Mann zugrunde richten können. Dazu kann ich was summen.

1Das Porträt

Am Tag, an dem sie auf den Straßen von Silk erschien, hielt ein schneidender Wind die Temperatur im Keller, und die Sonne schaffte es nicht, die Außenthermometer mehr als ein paar Grad über den Gefrierpunkt zu treiben. An der Wassergrenze hatten sich Eisschollen gebildet, und landeinwärts wimmerten die zusammengeschusterten Häuser in der Monarch Street wie Welpen. Glatteis schimmerte, wurde dann von den Schatten des frühen Abends verschluckt und machte die Bürgersteige, über die sie lief, selbst für einen geschmeidigen Gang tückisch, geschweige denn für einen leicht humpelnden. Sie hätte bei diesem Wetter den Kopf gesenkt halten und die Augen zusammenkneifen sollen, aber weil sie fremd war, sah sie jedes Haus mit großen Augen an und suchte die Adresse, die in der Anzeige gestanden hatte: Monarch Street Nummer eins. Schließlich bog sie in die Zufahrt zu einer Garage ein, in deren Tor Sandler Gibbons gerade die Naht eines Sacks Tausalz auftrennte. Er erinnert sich an das Klappern ihrer Absätze auf dem Beton, als sie näher kam; an ihre vorgestreckte Hüfte, als sie da stand, die Sonnenmelone im Rücken, den Widerschein des Garagenlichts im Gesicht. Er erinnert sich an die Lust, ihre Stimme zu hören, als sie ihn fragte, wo es zu dem Haus der Frauen ging, das er schon sein ganzes Leben lang kannte.

«Sind Sie sich da sicher?», fragte er, als sie ihm die Adresse nannte.

Sie zog ein quadratisches Stück Papier aus der Jackentasche, hielt es mit handschuhlosen Fingern, während sie nachsah, dann nickte.

Sandler Gibbons musterte ihre Beine und dachte, dass die Knie und Schenkel schmerzen mussten bei dieser Kälte, der ihr winziger Rock sie aussetzte. Dann staunte er über die hohen Absätze ihrer Stiefel, den Schnitt ihrer kurzen Lederjacke. Erst hatte er geglaubt, dass sie einen Hut trug, etwas Großes und Flauschiges, um die Ohren und den Hals zu wärmen. Jetzt sah er, dass es ihre Haare waren – vom Wind zerzaust, sodass sie ihn vom Gesicht ablenkten. Sie kam ihm wie ein liebes Kind vor, mit zarten Gliedern, behütet aufgewachsen und jetzt ratlos.

«Die Cosey-Frauen», sagte er. «Das ist ihr Haus, was Sie da suchen. Ist schon lang nicht mehr die Nummer eins, aber das wollen sie nicht hören. Gar nichts wollen sie hören. 1410 oder 1401 ist es, wahrscheinlich.»

Jetzt war es an ihr, zweifelnd zu schauen.

«Wenn ich’s doch sage», sagte er, plötzlich gereizt – es war wohl der Wind, der seine Augen tränen ließ. «Immer weiter da lang, Sie können’s nicht verfehlen, außer mit Absicht. Es ist groß wie ’ne Kirche.»

Sie dankte, aber sie wandte sich nicht mehr um, als er ihr nachrief: «Oder wie ein Gefängnis.»

Sandler Gibbons wusste selbst nicht, warum er das sagte. Er war wohl mit den Gedanken bei seiner Frau. Sie musste mittlerweile aus dem Bus ausgestiegen sein, bahnte sich jetzt mit vorsichtigen Schritten ihren Weg über das glatte Pflaster, bis sie die Garagenzufahrt erreicht hatte. Dann war die Sturzgefahr gebannt, weil er, so weitsichtig und praktisch, wie man es von ihm gewohnt war, selbst für den hier völlig unbekannten Fall von Frostwetter vorgesorgt hatte. Doch die Bemerkung über das Gefängnis bedeutete, dass er in Wahrheit an Romen dachte, seinen Enkel, der vor anderthalb Stunden von der Schule hätte heimkommen sollen. Vierzehn Jahre war er alt und zu groß dafür, wurde auch schon muskulös, und ihn umgab etwas Verstohlenes, Heimlichtuerisches, angesichts dessen Sandler Gibbons sich jedes Mal, wenn er ihn sah, nervös den Daumen rieb. Er und Vida Gibbons waren gern bereit gewesen, ihn aufzunehmen, ihn zu erziehen, als ihre Tochter und der Schwiegersohn weggingen – die Mutter zur Armee, der Vater zur Handelsmarine. Was die beste Wahl war, die die beiden angesichts fehlender Wahlmöglichkeiten treffen konnten, denn seit die Fischfabrik geschlossen hatte, gab es am Ort nur noch Gelegenheitsjobs: Die Frauen gingen in Harbor putzen, den Männern blieb die Straßenreinigung. «Eltern ohne Arbeit, Kinder ohne Ziel», hatte Sandlers Mutter immer gesagt. Dass Romen regelmäßig bei Gartenarbeiten helfen konnte, war besser als nichts, aber es brachte kaum was ein und reichte auch nicht, um ihn der Aufmerksamkeit einer ehrgeizigen und unterbeschäftigten Polizei zu entziehen. Sandlers Jugend war von der Angst vor der Bürgerwehr geprägt worden, doch jetzt hatten dunkelblaue Uniformen deren Rolle übernommen. Was vor dreißig Jahren ein Polizeiposten mit einem Sheriff und einer Schreibkraft gewesen war, hütete den öffentlichen Frieden jetzt mit vier Streifenwagen und acht mit Walkie-Talkies ausgerüsteten Polizisten. Er wischte sich gerade Salzstaub von den Händen, als die beiden seiner Sorge anvertrauten Personen gleichzeitig eintrafen. «Holla!», rief die eine. «Bin ich froh, dass du das gemacht hast! Ich dachte schon, ich brech mir noch den Hals.» Worauf die andere erwiderte: «Was soll das, Gran? Ich hab dich doch den ganzen Weg vom Bus am Arm gehalten.»

«Sicher hast du das, Baby.» Vida Gibbons lächelte und hoffte, damit einer kritischen Bemerkung zuvorzukommen, die ihr Mann wahrscheinlich gleich an ihren Enkel richten würde.

Beim Abendessen, nachdem die überbackenen Kartoffeln seine Stimmung aufgetaut hatten, kam Sandler auf die Neuigkeit zurück, von der er schon angefangen hatte, als sie zu dritt den Tisch deckten.

«Und was, hast du gesagt, dass sie wollte?», fragte Vida mit gerunzelter Stirn. Die Schinkenscheiben waren beim Aufwärmen zäh geworden.

«Zu den Cosey-Frauen wollte sie wohl. Das war jedenfalls die Adresse, die sie hatte. Die alte Adresse, mein ich. Als außer ihnen noch niemand hier draußen war.»

«Und die stand auf ihrem Zettel?» Sie goss sich ein wenig Rosinensauce über den Schinken.

«Ich hab ihn mir nicht genau angesehen, Frau. Ich hab nur gesehen, wie sie draufgeschaut hat. Ein kleiner Fetzen, sah aus, wie aus ’ner Zeitung rausgerissen.»

«Wahrscheinlich hast du deine Aufmerksamkeit auf ihre Beine gerichtet. Von denen kann man ja eine Menge erfahren.»

Romen hielt sich die Hand vor den Mund und kniff die Augen zu.

«Vida, red vor dem Jungen nicht so mit mir!»

«Na ja, das Erste, wovon du mir erzählt hast, war immerhin ihr Rock. Ich folge nur der Liste deiner Prioritäten.»

«Ich hab gesagt, dass er kurz war. Sonst nichts.»

«Wie kurz?» Vida zwinkerte Romen zu.

«Die Mädchen tragen sie bis hier rauf, Gran.» Romens Hand verschwand unter der Tischplatte.

«Bis wo rauf?» Vida beugte sich hinunter.

«Hört auf. Ich versuche, euch was zu erzählen.»

«Meinst du, sie könnte vielleicht eine Nichte sein?», fragte Vida.

«Schon möglich. Obwohl sie nicht danach aussah. Von der Größe abgesehen, sah sie mehr wie eine aus Christines Familie aus.» Sandler griff nach der Schale mit den Pfefferschoten.

«Von Christines Familie ist niemand mehr übrig.»

«Vielleicht hatte sie eine Tochter, von der du nichts weißt.» Romen wollte nichts weiter als am Gespräch teilnehmen, aber wie üblich sahen sie ihn an, als stünde sein Hosenstall offen.

«Pass auf, was du sagst», sagte sein Großvater.

«Ich mein ja nur, Gramp. Woher könnte ich so was wissen?»

«Du könntest es nicht, also misch dich nicht ein.»

«Stschhh.»

«Du zischst mich an?»

«Sandler, bleib locker. Kannst du ihn nicht mal eine Minute in Frieden lassen?», sagte Vida.

Sandler öffnete den Mund, um seinen Standpunkt zu verteidigen, zog es dann aber vor, stattdessen die Spitze der Schote abzubeißen.

«Na ja, egal. Je weniger ich von diesen Cosey-Mädels höre, desto lieber ist es mir», sagte Vida.

«Mädels?» Romen zog eine Grimasse.

«Ja, für mich sind sie nichts anderes. Hochnäsige, zickige kleine Mädchen, die mit genauso wenig Recht auf andere herabblicken wie ein Topf auf einen Tiegel.»

«Mir gegenüber sind sie okay», sagte Romen. «Die Hagere jedenfalls.»

Vida sah ihn verärgert an. «Mach dir nichts vor. Sie bezahlt dich, und mehr als das brauchst du von keiner von den beiden.»

Romen schluckte. Jetzt bekam er es mit ihr zu tun. «Warum lasst ihr mich alle dort arbeiten, wenn die so übel sind?»

«Wir lassen dich arbeiten?» Sandler kratzte sich am Daumen.

«Na ja. Ihr schickt mich da rüber.»

«Vida, ersäuf diesen Burschen. Er kann einen Gefallen nicht von einem Furz unterscheiden.»

«Wir haben dich dorthin geschickt, weil du irgendeine Arbeit brauchst, Romen. Du bist jetzt vier Monate hier, und es wird Zeit, dass du auch etwas von der Last trägst.»

Romen versuchte, das Gespräch von seinen eigenen Schwächen auf die seiner Brötchengeberinnen zurückzulenken. «Miss Christine hat auch immer etwas Gutes zu essen für mich.»

«Ich möchte nicht, dass du irgendetwas zu dir nimmst, was von ihrem Herd kommt.»

«Vida.»

«Ich will es nicht.»

«Das ist doch nur ein Gerücht.»

«Aber ein ziemlich lautes. Und der anderen traue ich auch nicht. Ich weiß, wozu sie fähig ist.»

«Vida.»

«Hast du das etwa vergessen?» Sie hob überrascht die Augenbrauen.

«Keiner weiß was Genaues.»

«Worüber?», fragte Romen.

«Irgend so ein alter Kram», sagte sein Großvater.

Vida stand auf und ging zum Kühlschrank. «Irgendjemand hat ihn umgebracht, so wahr ich hier sitze. Dem Mann hat doch überhaupt nichts gefehlt.» Als Nachtisch gab es Ananas aus der Dose in Sorbetgläsern. Vida stellte jedem eins hin. Sandler, davon unbeeindruckt, lehnte sich zurück. Vida bemerkte seinen Blick, beschloss aber, nicht darauf einzugehen. Sie arbeitete; er bezog die lächerliche Rente eines Wachmanns. Und wenn er das Haus auch gut in Schuss hielt, so blieb es doch ihre Aufgabe, täglich nach der Arbeit ein perfektes Abendessen auf den Tisch zu bringen.

«Welchem Mann?», fragte Romen.

«Bill Cosey», erwiderte Sandler. «Hatte mal ein Hotel hier und eine Menge anderen Besitz, darunter auch der Grund, auf dem dieses Haus steht.»

Vida schüttelte den Kopf. «Ich hab ihn am Tag seines Todes gesehen. Putzmunter beim Frühstück, tot beim Mittagessen.»

«Er hat ein paar üble Dinge zu verantworten, Vida.»

«Aber die letzte Antwort hat er von jemand anderem bekommen: ‹Kein Mittagessen.›»

«Du siehst dem alten Schuft wohl alles nach.»

«Er hat uns gutes Geld bezahlt, Sandler, und er hat uns einiges beigebracht. Sachen, von denen ich nie gehört hätte, wenn ich in diesem Pfahlbau mitten im Sumpf geblieben wäre. Du weißt doch noch, wie die Hände meiner Mutter ausgesehen haben. Wir haben es Bill Cosey zu verdanken, dass keiner von uns so eine Arbeit machen musste.»

«So schlimm war’s auch wieder nicht. Manchmal fehlt es mir direkt.»

«Was fehlt dir? Die Schmutzwassereimer? Die Schlangen?»

«Die Bäume.»

«Ach, sei still.» Vida warf ihren Löffel mit Schwung in das Sorbetglas, um ihre Worte mit einem Klirren zu unterstreichen.

«Erinnerst du dich noch an die Sommergewitter?», fuhr Sandler ungerührt fort. «Die Luft, kurz bevor –»

«Steh auf, Romen.» Vida fasste den Jungen bei der Schulter. «Hilf mir beim Abwasch.»

«Ich bin noch nicht fertig, Gran.»

«Du bist fertig. Los jetzt.»

Romen sog geräuschvoll Luft ein, schob seinen Stuhl zurück und faltete sich auseinander. Seine Augen suchten die Augen seines Großvaters, doch der Blick des alten Mannes war nach innen gerichtet.

«Nie wieder hab ich so ein Mondlicht gesehen, nirgends.» Sandlers Stimme war leise. «Bei diesem Licht wollte man sofort –» Er fasste sich wieder. «Ich sag ja nicht, dass ich wieder dorthin möchte.»

«Das will ich hoffen.» Vida kratzte geräuschvoll die Teller ab. «Du würdest Kiemen brauchen.»

«Mrs. Cosey sagt, es war ein Paradies.» Romen griff mit den Fingern nach einem Ananasstück.

Vida schlug ihm auf die Hand. «Es war eine Plantage. Und Bill Cosey hat uns dort weggeholt.»

«Aber nur die, die ihm passten.» Sandler sprach zu seiner Schulter.

«Ich hab’s gehört. Was soll das heißen?»

«Nichts, Vida. Du hast ganz Recht, der Mann war ein Heiliger.»

«Mit dir kann man nicht reden.»

Romen ließ flüssige Seife in heißes Wasser tropfen. Es war ein angenehmes Gefühl, mit den Händen darin herumzuplanschen, auch wenn die Abschürfungen an den Fingerknöcheln dabei brannten. Seine Seite schmerzte heftiger, als er an der Spüle stand, aber er fühlte sich jetzt besser, da er seinen Großeltern bei ihrer Kabbelei über die alten Zeiten zuhörte. Weniger verängstigt.

Das Mädchen verfehlte das Haus nicht, und der Mann mit dem Tausalz hatte nicht zu viel versprochen: Das Gebäude war anmutig und machtvoll, und das spitzgiebelige Dach über dem zweiten Stockwerk ließ tatsächlich an eine Kirche denken. Die Treppe zur Veranda, schief und eisig schimmernd, mahnte zur Vorsicht, zumal es kein Geländer gab. Aber das Mädchen stöckelte ohne Zögern über den Weg und die Stufen hinauf. Eine Klingel war nicht zu sehen, also begann sie zu klopfen, hielt aber inne, als sie unten, rechts von der Veranda, einen Lichtkegel bemerkte. Sie ging die abschüssigen Stufen wieder hinunter, bog um die Ecke, die von einem halb im Boden steckenden Dachziegel markiert wurde, und stieg eine eiserne Treppe hinab, auf die aus einem Fenster Licht fiel. Neben dem Fenster war eine Tür. Kein Wind zerrte hier mehr an ihr. Das Ganze glich dem, was manche eine Garten- und andere eine Kellerwohnung nennen. Vor dem Fenster verharrend, sah sie drinnen eine Frau sitzen. Auf dem Tisch vor ihr befanden sich ein Sieb, Zeitungen und eine Salatschüssel. Das Mädchen klopfte an die Scheibe und lächelte, als die Frau aufblickte. Sie erhob sich langsam, aber sobald sie auf den Beinen war, kam sie rasch an die Tür.

«Was ist denn?» Die Tür öffnete sich gerade weit genug, um ein graues Auge hindurchblicken zu lassen.

«Ich komme wegen der Stelle», sagte das Mädchen. Durch den Spalt drang ein Geruch nach Meer.

«Dann bist du hier falsch», sagte die Frau und knallte die Tür zu.

Das Mädchen hämmerte gegen die Tür und rief: «Es hieß Monarch Street Nummer eins. Und das hier ist Nummer eins.» Es erfolgte keine Reaktion, und so ging sie zurück zum Fenster und pochte mit den Fingernägeln der linken Hand gegen die Scheibe, während sie mit der rechten den Zeitungsausschnitt ins Licht hielt.

Die Frau kam ans Fenster, ihre Augen waren schmal vor Ärger, als sie das Mädchen ansah; dann wanderte ihr Blick von dem jungen Gesicht und seinem flehenden Lächeln zu dem Stück Papier. Sie musterte es argwöhnisch, kehrte zu dem Gesicht zurück, wandte sich abermals dem Papier zu. Dann deutete sie auf die Tür, und ehe ihr Gesicht vom Fenster verschwand, blitzte ein Anflug von Panik in ihren Augen auf, der sofort wieder erstarb.

Als das Mädchen das Zimmer betreten hatte, fand die Frau kein Wort des Grußes und bot keinen Stuhl an. Sie nahm den Zeitungsausschnitt und las. Zwischen mehreren Kleinanzeigen, mit denen Hilfen im Haushalt gesucht wurden, war eine eingekringelt:

GESELLSCHAFTERIN UND SEKRETÄRIN VON SELBSTÄNDIGER ÄLTERER DAME GESUCHT. LEICHTE, ABER STRENG VERTRAULICHE TÄTIGKEIT. BEWERBUNGEN AN MRS. H. COSEY, MONARCH STREET 1, SILK

«Wo hast du das her?» Die Frau fragte, als führe sie ein Verhör.

«Aus der Zeitung.»

«Das sehe ich. Aus welcher? Dem Harbor Journal?»

«Ja, Ma’am.»

«Von wann?»

«Heute.»

Sie gab ihr die Anzeige zurück. «Na gut. Jetzt setz dich erst mal hin.» Ihre Stimme klang etwas weniger barsch.

«Sind Sie Mrs. H. Cosey?»

Sie sah das Mädchen irritiert an. «Wenn ich es wäre, dann wüsste ich doch wohl Bescheid über diesen Zeitungsschnipsel, oder?»

Das Lachen des Mädchens war wie ein plötzliches Rütteln an einem Glockenspiel. «Ja, natürlich. ’tschuldigung.»

Sie setzten sich jetzt beide, und die Frau wandte sich wieder ihrer Arbeit zu, dem Ausnehmen von Krabben. Zwölf Ringe, jeweils zwei an drei Fingern jeder Hand, sammelten das Licht der Deckenlampe und verliehen der öden Tätigkeit eine Aura von Zauberei.

«Hast du einen Namen?»

«Ja, Ma’am. Junior.»

Die Frau blickte auf. «War das die Idee von deinem Vater?»

«Ja, Ma’am.»

«Verzeih ihm.»

«Sie können mich June nennen, wenn Sie wollen.»

«Will ich aber nicht. Hat dein Vater dir auch einen Familiennamen gegeben? Partner, zum Beispiel? Oder Liga?»

«Viviane», sagte Junior. «Mit einem e hinten.»

«Mit einem e? Bist du hier aus der Gegend?»

«Früher mal. Ich war weg.»

«Ich hab nie etwas von einer Familie aus dieser Gegend gehört, die Viviane hieß, egal ob mit e oder ohne.»

«Ach, wir stammen nicht von hier. Ursprünglich.»

«Woher dann?»

Das Leder der Jacke schnurrte, als Junior Viviane die Achseln zuckte und über den Tisch nach dem Sieb griff. «Von weiter oben im Norden. Kann ich Ihnen helfen, Ma’am?», fragte sie. «Ich bin ziemlich gut in der Küche.»

«Finger weg!» Die Frau streckte abwehrend die Hand aus. «Das braucht einen bestimmten Rhythmus.»

Wasser, das sich dem Kochen näherte, ließ eine dampfige Wolke vom Herd aufsteigen. An der Wand hinter dem Tisch standen Schränke, deren Holz so bleich und befingert wirkte wie Hefeteig. Das Schweigen, das sich zwischen den beiden Frauen ausbreitete, wurde lastender. Junior Viviane rutschte hin und her, das Knarzen ihrer Lederjacke übertönte das leise Klicken der Krabbenschalen.

«Ist Mrs. H. Cosey im Haus, Ma’am?»

«Das ist sie.»

«Kann ich bitte mit ihr sprechen?»

«Zeig mir dieses Dings da noch mal.» Die Frau wischte sich die Hände an einem Küchentuch ab, ehe sie den Zeitungsausschnitt anfasste. «‹Streng vertraulich›, hä?» Sie schürzte die Lippen. «Das glaub ich sofort. Aufs Wort glaub ich das», sagte sie und ließ das Stück Papier mit spitzen Fingern fallen, so wie man eine Schmutzwindel zum Einweichen in den Eimer fallen lässt. Sie wischte sich abermals die Hände ab und pickte sich eine Krabbe heraus. Da, genau da, unter dem Fleisch, das sie zwischen ihren Fingern hielt, verlief der dunkle, zarte Darm, den es zu entfernen galt. Behutsam wie ein Juwelier löste sie ihn heraus.

«Kann ich jetzt bitte Mrs. Cosey sprechen?» Junior ließ ihr Kinn in die Handfläche sinken und unterstrich ihre Frage mit einem Lächeln.

«Warum nicht. Klar. Hier die Treppe hoch, dann noch mehr Treppen hoch. Bis ganz nach oben.» Sie deutete auf die Stufen, die in einer Nische gleich neben dem Herd begannen. Junior erhob sich.

«Mein Name scheint dich nicht zu interessieren?»

Junior drehte sich um, ihr Grinsen eine Studie in Verwirrung und Verlegenheit. «O doch, Ma’am. Tut mir leid. Wirklich. Ich bin nur so nervös.»

«Ich heiße Christine. Wenn du diesen ‹streng vertraulichen› Job bekommst, solltest du das wissen.»

«Ja, hoffentlich. Es war nett, Sie kennenzulernen, Christine. Ehrlich. Im ersten Stock, haben Sie gesagt?» Ihre Schritte verhallten auf den Treppenstufen.

Christine wandte sich ab. «Nein, im zweiten», hätte sie sagen sollen, aber sie sagte es nicht. Stattdessen schielte sie nach dem Warnlicht am Reiskocher. Sie schob die Krabbenschalen zusammen, warf sie in das kochende Wasser und stellte die Flamme kleiner. Wieder am Tisch, griff sie sich eine Knoblauchzwiebel und löste, wie immer von ihrem reichlichen Fingerschmuck beglückt, zwei Zehen heraus. Sie häckselte sie klein und ließ sie zunächst auf dem Brett liegen. Der alte Philco-Kühlschrank brummte und bebte. Christine gab ihm einen aufmunternden Klaps, ehe sie sich zu einem niedrigen Schränkchen hinunterbeugte. Sie überlegte: Was war davon zu halten? Entweder die da oben hat Angst, oder sie führt was im Schilde. Aber was? Und wie hat sie’s geschafft, eine Anzeige in die Zeitung zu setzen, ohne dass ich davon weiß? Sie entschied sich für eine silberne Terrine mit Glaseinsatz und seufzte, weil das Silber in den Vertiefungen der eingravierten C auf dem Deckel immer noch angelaufen war. Wie all die Zierbuchstaben im Haus war das doppelte C auch hier auf dem Weg vom Ornament zum unleserlichen Schnörkel. Selbst auf dem Stiel des Löffels, der in der Tasche ihrer Küchenschürze steckte, war von den Initialen, die sich einst auf Lebenszeit verschlungen hatten, nur noch eine Spur zu erkennen. Er war winzig, nur ein Kaffeelöffel, aber Christine aß alles mit ihm, was man irgend mit einem Löffel essen konnte, um dem Kind nahe zu bleiben, dem er geschenkt worden war, und um die Erinnerungen wachzuhalten, die sich mit ihm verbanden – an die vom Becher mit dem selbst gemachten Eis stibitzten Pfirsichschnitze zum Beispiel und an das Herzklopfen dabei, das die Sandkörner vergessen machte, die der Wind auf das Dessert wie auf das ganze mittägliche Picknick geweht hatte.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: