Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

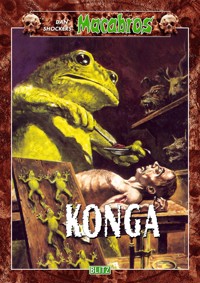

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Attacke der Untoten Der Magier Howard Rox erschafft sich eine Armee aus Vampiren, mit denen er über die Menschen herrschen will. Durch einen magischen Stein, den er von seiner Mutter, der Hexe Merilla, erhalten hat, erfährt er von zwei Männern, die ihm gefährlich werden können: Professor Bert Merthus und Björn Hellmark. Der deutsche Playboy ist nach Atlanta zu dem Professor unterwegs, da dieser eine Kapazität auf dem Gebiet der Entschlüsselung alter Schriften ist und das BUCH DER GESETZE übersetzen soll. Doch als Björn in der Wohnung von Merthus eintrifft erwartet ihn Rox bereits mit seinen Vampiren und hetzt sie auf Hellmark. Konga, der Menschenfrosch Jörg Marushka lebt in einer abgelegen Hütte am Rande des Moores. Dort seziert er reihenweise Frösche. Doch eines Tages finden seine Forschungen ein jähes Ende, denn er bekommt Besuch von Konga, dem Menschenfrosch ... Peter und Claudia Lickert verbringen ihre Flitterwochen am Balksee in Norddeutschland. Im Liebestaumel versteckt sich die junge Braut vor ihrem Geliebten in einer Mühle. Peter sucht sie sogar dort, trotzdem findet er sie nicht. Denn jemand anderes war schneller. Kurzbeschreibungen: © www.gruselromane.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 2

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-702-3

Dan Shockers Macabros Band 2

KONGA

Mystery-Thriller

Attacke der Untoten

von

Dan Shocker

Prolog

Das blonde Mädchen mit den grünen Haarschleifen zeigte begeistert nach vorn. »Grandpa, sieh mal das Haus! Da wollen wir hingehen.« Jenifer Henderson wollte schon auf das düstere Haus, das halbversteckt hinter verwachsenen Bäumen stand, zueilen.

»Nein, Jenny, nicht!« Die Stimme ihres Großvaters klang so scharf, dass die Zwölfjährige zusammenzuckte. Die Rechte des Alten umklammerte ihren Arm.

»Au, du tust mit weh!«

»Sorry. Das wollte ich nicht.« Er zog die hübsche Enkelin an sich und lächelte. Jenifer war schon einige Jahre lang nicht mehr hiergewesen.

Wenn man aus einer Stadt wie San Francisco kam, dann war man verrückt nach Natur und steckte voller Unternehmungsgeist. »Das Haus ist nichts für uns. Da gehen wir schön dran vorbei und bleiben auf dem Weg.«

»Warum, Grandpa?«

»Man erzählt sich so allerhand über den Mann, der dort wohnt«, wich der alte Mann aus.

Böse Zungen behaupteten, den zurückgezogen lebenden Bewohner des Hauses als Werwolf und riesige Fledermaus in den nahen Wäldern gesehen zu haben. Wenn die Dunkelheit über das Land kam, war es besser, sich nicht mehr hier aufzuhalten.

»Er ist ein Warlock«, erklärte Francis Henderson abschließend und fuhr sich mit einer nervösen Bewegung durch das dichte, graue Haar. »Wir sollten uns jetzt beeilen, Jenny. Es dämmert schon.«

Francis Henderson fasste das Mädchen fest bei der Hand und ging den Weg bergab. Rund drei Meilen entfernt lag die kleine Farm, die er bewirtschaftete.

Die Schatten wurden dichter. Die Bäume schluckten das letzte Licht. Jenifer blickte sich mehr als einmal zu dem einsamen Haus auf der Anhöhe um.

»Hörst du es, Grandpa?«, flüsterte sie plötzlich und blieb stehen. In das Säuseln des Windes mischte sich das virtuose Spiel eines Klavierspielers. Eine sanfte, wehmütige und klagende Melodie wehte durch die Luft.

»Komm!«, drängte der Alte. Seine Stimme klang angsterfüllt.

Er ahnte nicht, dass er gerade durch sein Verhalten die Neugierde der Zwölfjährigen noch mehr angestachelt hatte.

Jenifer Henderson konnte in dieser Nacht kein Auge schließen. Sie träumte von einem satanisch aussehenden Mann, der die Tür des düsteren Hauses öffnete und sich – von Flammen umhüllt – in einen Teufel verwandelte. Sekunden später wurde ein Werwolf, dann eine riesige Fledermaus aus ihm, die mit lautlosen Flügelschlägen über die Bergkuppen streifte, auf der Suche nach Nahrung.

Der Traum verfolgte sie in den folgenden Tagen. Ihre Gedanken waren abwesend.

Sie erfüllte die Arbeit in den Ställen und auf den Feldern, auf die sie sich bei ihrer Ankunft so gefreut hatte, nur mit halbem Herzen.

Zwei Tage später vergaß sie den Traum, als sie dabei sein durfte, wie ein Kalb geboren wurde.

Aufgeregt rief sie in San Francisco an und teilte ihren Eltern ihr Erlebnis mit.

Am späten Nachmittag ritt sie allein auf Sindbad über das hügelige Land. Ihr Großvater hatte zwei Herren empfangen und verhandelte mit ihnen wegen einer Zusatzlieferung von Rindern.

Eigentlich beabsichtigte Jenifer nicht, zu dem einsamen, drei Meilen entfernt liegenden Haus zu reiten, das ihr Großvater ihr bei dem ausgedehnten Spaziergang durch die herrliche, wilde Landschaft gezeigt hatte. Warum tat Grandpa so geheimnisvoll?

Wusste er nicht, dass es keine Hexen, keine Teufel, keine Dämonen und keine Warlocks gab?

Anfangs merkte sie gar nicht, dass sie sich dem Haus immer mehr näherte, dass sie den flachen Hügel umrundet hatte und nun direkt darauf zuritt.

Sie war so in Gedanken versunken, dass ihr auch entging, wie das Wetter umschlug.

Aus dem Südwesten näherten sich ausgedehnte Wolkenfelder. Der Himmel überzog sich mit einer grauen Schicht.

Dann fing es an zu regnen. Die ersten Tropfen fielen sacht und wurden von dem dichten Blätterdach aufgefangen. Erst als Wind aufkam und der Regen heftiger wurde, merkte Jenifer, dass sie beinahe völlig durchnässt war.

Sie musste zurück. Das war ihr erster Gedanke. Obwohl erfahren im Reiten, unterlief ihr jetzt ein folgenschwerer Fehler.

Sie riss das Pferd zu hart herum.

Sindbad, ein prachtvoller schwarzer Hengst, wieherte, machte kleine trippelnde Schritte vorwärts, geriet zu weit an den abschüssigen Wegrand, trat mit dem linken Bein ins Leere und verhakte sich in einer aus dem Boden ragenden Wurzel.

Jenifer überblickte die Situation zu spät und reagierte falsch.

»Zurück, Sindbad!«

Sie zerrte an den Zügeln. Sindbad warf den Kopf in die Höhe. Sein rechtes Bein knickte um, und er fiel mit seinem ganzen Gewicht nach vorn.

Geistesgegenwärtig ließ sich Jenifer aus dem Sattel gleiten, um nicht unter dem Pferdeleib begraben zu werden.

Der Regen prasselte nieder. Das Fell des Hengstes war im Nu durchnässt. Jenifer sorgte sich nur um das Pferd. Es lag mit angehobenem Kopf und geblähten Nüstern da, aber es war nicht imstande, aus eigener Kraft auf die Beine zu kommen.

Hatte sich Sindbad ein Bein gebrochen?

Jenifers Blick irrte umher, blieb an dem einsamen düsteren Haus zwischen den Bäumen hängen.

Dort konnte sie Hilfe holen.

Sie rannte los. Mit keinem Gedanken dachte sie an die Warnung ihres Großvaters. Sie hatte das geheimnisvolle Getue sowieso niemals ernstgenommen. Jenifer war viel zu frei erzogen worden, eine richtige Stadtpflanze, die nur an das glaubte, was sie sehen und greifen konnte.

Sicherlich gab es im Haus ein Telefon. Dann konnte sie ihren Großvater anrufen und ihm sagen, was mit Sindbad passiert war.

Sie rannte, so schnell sie konnte, querfeldein den Berg hinauf. Ein schmaler Trampelpfad führte wie eine Schlange gewunden zum Haus empor. Beim Näherkommen entdeckte sie, dass es größer war, als es von unten her den Eindruck erweckte.

Jenifer erreichte die Tür, wischte sich über ihr nasses Gesicht, strich die Haare aus der Stirn und klopfte heftig an.

Eine Klingel gab es nicht.

Der Wind riss an den losen Fensterläden, die klappernd gegen die Hauswand schlugen.

»Hallo?«, rief Jenifer in das Rauschen des Regens und das Pfeifen des Windes, der hier oben auf der Anhöhe empfindlicher heulte als weiter unten zwischen den Bäumen. Niemand antwortete.

Jenifer legte die Hand auf die Klinke, um auszuprobieren, ob abgeschlossen war.

Aber dies war nicht der Fall. Also war doch jemand zu Hause. Es hatte sie nur niemand gehört, weil Regen, Wind und das Klappern der Fensterläden zu laut waren.

Jenifer klopfte noch einmal heftig an, während sie schon die Tür einen Spalt breit aufdrückte und in eine dämmrige, verrußte Stube blickte. Die einfache Einrichtung, das zerschlissene Sofa, der offenbar aus Baumstämmen zusammengezimmerte Tisch – das alles imponierte ihr. Sie hatte eine Schwäche für altmodische Dinge.

Auf dem Kaminsims stand ein alter Zinnwecker, der schon mehr als ein Jahrhundert die Zeit angegeben hatte und auch jetzt noch funktionierte. Die breiten, schwarzen Zeiger hoben sich von dem vergilbten Zifferblatt ab, auf dem außer den Zahlen noch in verschnörkelter Schrift der Name Big Ben und die Jahreszahl 1843 zu lesen waren.

Das Geräusch des tickenden Weckers erfüllte das Innere des verlassenen Hauses.

Jenifer blickte sich suchend um, rief auch mehrmals.

Nicht eine einzige Sekunde lang empfand sie Angst.

Das Innere erinnerte sie irgendwie an ein altes Westernhaus, wie sie es schon im Fernsehen und im Kino gesehen hatte. Es war nicht sehr sauber. Auf dem Kaminsims und auf den primitiven Regalen an der Holzwand lag fingerdick der Staub. In den Ecken hingen riesige Spinnweben herab.

»Ist hier denn niemand? Hallo, Mister?« Das Echo der eigenen Stimme hallte in ihren Ohren.

Dann wieder Stille. Nur das Ticken der Uhr.

Jenifer ging quer durch den Raum. Mit einem Blick nach oben vergewisserte sie sich, dass es dort keine Deckenleuchte gab.

Im Haus schien es keinen elektrischen Strom zu geben. Die Hoffnung, ihren Großvater telefonisch zu erreichen, schwand dahin.

Aber das Mädchen hatte wenigstens ein Dach über dem Kopf.

Doch der arme Sindbad. Was wurde aus ihm?

Das Mädchen warf einen Blick in den angrenzenden Raum. Dies war offensichtlich die Küche. Ein einfacher Schrank, Aluminiumtöpfe, altes Porzellan. Das Feuer im Ofen war erloschen. Aber es roch noch nach Rauch und einem starken Gewürz.

Auf dem Arbeitsbrett unterhalb des Fensters stand eine dicke, halb heruntergebrannte Wachskerze. Daneben eine Schachtel mit Streichhölzern.

Jenifer Henderson riss ein Hölzchen an und entflammte die Kerze.

Das Mädchen ging zur nächsten Tür. Ein einfacher, kahler Raum, hier und da eine Kiste.

Sie musste daran denken, dass es hier in der Gegend einmal Goldgräber gegeben hatte. Vielleicht stammte das Haus noch aus jener Zeit. Ganz bestimmt sogar. Alt genug war es.

Ob es in den Kisten Gold gab? Es wurde ihr plötzlich ganz heiß. Sie hatte mit einem Male eine ganz vernünftige und logische Erklärung für die Geschichte, die ihr Großvater nur angedeutet hatte.

Das hier war ein altes Goldgräberhaus, und es gab einen verborgenen Schatz darin. Zum Schutz, dass jedermann ihn in Ruhe ließ, wurde eine unheimliche Geschichte erzählt. Die einfachen Menschen hier auf dem Lande waren abergläubisch. Sie glaubten noch an Geister und ...

»Iiiieeehhh!« Jenifer gab einen lauten Aufschrei von sich. Ein riesiger Schädel stand vor ihr. Ein Bison. Im flackernden Licht wirkte der zottige Schädel noch gewaltiger und erschreckend lebendig.

In den dunklen Augen spiegelte sich das Licht der Kerze.

Jenifer schüttelte sich. Sie war kreidebleich, fing sich aber sofort wieder. Doch der nächste Schreck kam sofort. Mit einem dumpfen Knall schlug die Tür hinter Jenifer zu. Sie wirbelte herum, sah dass sie nicht mehr allein war. Ein Schatten fiel über ihr Gesicht. Dann blies ihr Gegenüber die Kerze aus, die sie in der Hand hielt. Es wurde pechschwarz um sie.

In Birmingham, im Staate Alabama, stand Susy Ames am Fenster ihres Zimmers. Der Himmel war schwarz. Es regnete.

Die attraktive Vierundzwanzigjährige trug ein durchsichtiges Negligé. Ihre Haut war gleichmäßig gebräunt, ein Zeichen für häufige und intensive Sonnenbäder. Langes, goldschimmerndes Haar lag weich und seidig auf den Schultern.

Susy Ames wohnte im fünften Stockwerk eines altmodischen und nicht sehr sauber wirkenden Hauses. Aber das störte sie nicht. Sie war auch die Sonnenseite des Wohlstands gewöhnt.

Hier in Birmingham hielt sie sich nur noch selten auf.

Hin und wieder, damit ein paar alte Freunde sie besuchen konnten, die sich von dem Wiedersehen einige Stunden angenehmer und entspannender Unterhaltung versprachen.

Die Blondine mit dem Pfirsichteintgesicht lauschte in die Nacht.

Es fing schon wieder an.

Seit drei Monaten verfolgte sie diese Musik.

Immer dann, wenn sie sich in dieser Wohnung aufhielt, spielte jemand in der Straße Klavier. Sie hatte bisher nicht herausgefunden, woher die Musik kam und wer der Spieler war.

Sie mochte keine Klaviermusik.

Aber merkwürdigerweise musste sie immer wieder diesen Tönen lauschen, als hätten sie ihr etwas zu erzählen. Von Mal zu Mal wurde der Wunsch stärker in ihr, denjenigen kennenzulernen, der sich zu vorgerückter Stunde ans Klavier setzte und bei geöffnetem Fenster spielte.

Es war eine eigenartige, reizvolle und ergreifende Melodie, wehmütig und süß wie eine geheimnisvolle Droge. Mit geschlossenen Augen stand Susy Ames regungslos am Fenster und erlag den verzaubernden Tönen.

Sie wurde immer mehr davon überzeugt, dass diese Musik nur ihr galt.

Einiges sprach dafür. Hausbewohnern und Nachbarn war aufgefallen, dass nur während Susys Anwesenheit in dieser Straße der geheimnisvolle Klavierspieler zu hören war.

Sie nahm sich fest vor, am nächsten Tag nachzuforschen, wer Interesse haben konnte, ihr auf diese Weise ein Ständchen zu bringen.

Benommen und verzaubert stand sie am Fenster, während der Regen monoton auf das Dach tropfte und leise rauschend in die Dachrinne lief. Wie ein berauschendes Gift durchdrangen die wunderlichen Töne ihren Geist und ihre Seele, schwangen in ihr, und sie fühlte sich seltsam erleichtert. Unwiderstehlich wurde sie von dem Wunsch besessen, auf den Klängen dieser Melodie dahinzuschweben.

Das war ein völlig absurder Gedanke. Sie ertappte sich dabei, dass sie sich selbst nicht mehr begriff.

Für Sekunden, für eine halbe Minute war ihr eigener Wille wie gelähmt und völlig ausgeschaltet. Ihre Seele und Träume zerflossen, lösten sich auf in Myriaden von Partikelchen wie ein morbides Kleid am Haken.

Susy Ames fühlte sich wie auf Wolken getragen. Diese Musik teilte ihr etwas mit, aber die Sprache der Botschaft verstand sie nicht.

Aber ihr Unterbewusstsein nahm die Töne auf. Sie wiegte den Kopf dazu, fing an, die Melodie mitzusummen – zuckte schlagartig zusammen.

»Ich bin verrückt«, murmelte sie, griff sich an den Kopf, strich durch ihr fülliges Blondhaar, in dem Männerhände so gern wühlten, und schloss das Fenster.

Aber die berückende und entrückende Klaviermusik blieb, verfolgte sie in den Schlaf, in ihre Träume, wisperte und klang in ihr wie eine Stimme. Susy Ames konnte nicht wissen, dass zwei Tage zuvor Francis Henderson und seine kleine Enkelin diese Musik aus dem kleinen Haus auf der Anhöhe in der Nähe von Carbon Hill gehört hatten.

Die enge Gasse lag dunkel und menschenleer vor ihm. Ein kühler Wind ging – und leichter Nieselregen fiel. Der nächtliche Spaziergänger schlug fröstelnd den Kragen hoch.

Schmale Häuser stiegen in den Himmel und beherrschten das Blickfeld. Am Ende der Straße erhob sich düster und drohend ein wuchtiges, siebenstöckiges Gebäude, das in die City von London gepasst hätte. Es schloss die Sackgasse ab.

In der vorderen linken Ecke stand einsam eine alte Laterne, deren gelbes Licht sich auf dem feuchten Kopfsteinpflaster spiegelte.

Der Mann ging weiter und seine Schritte hallten vielfach verstärkt durch die regnerische Nacht, als wanderte ein Riese durch die enge Gasse.

Vor dem großen siebenstöckigen Gebäude mit den verwitterten und windschiefen blassgrünen Fensterläden blieb der nächtliche Spaziergänger stehen und blickte an der Hausfassade empor.

Alle Fenster waren dunkel.

Mario Latolla überlegte einen kurzen Moment.

Konnte er es riskieren?

Oder musste er damit rechnen, dass sie Besuch hatte?

Aber jetzt war er schon bis hierher gekommen, da wäre es unsinnig gewesen, umzukehren.

Der frierende Italiener ging auf die Tür zu, legte die Hand auf die kalte, nasse Klinke und probierte erst, ob die Haustür verschlossen war. Sie ließ sich nicht öffnen. Er griff in die Hosentasche, kramte einen einzelnen Schlüssel hervor und schloss auf.

Quietschend bewegte sich die Tür in ihren Angeln. Er huschte in den Hausflur. In seiner frostigen Kahlheit hatte der Korridor etwas von einer Katakombe. Es fehlten nur noch die Nischen, in denen die Särge untergebracht waren.

Mario stieg leise die ausgetretenen Treppenstufen empor. Im Haus war es so still, dass er seinen eigenen Atem hörte.

Der nächtliche Besucher erreichte das fünfte Stockwerk, ohne dass ihm jemand begegnete und auf seine Anwesenheit aufmerksam geworden wäre. Einen Augenblick verharrte er vor der Tür, schlug seinen nassen Kragen zurück, zupfte seine Manschetten gerade und rückte seinen verrutschten Krawattenknoten zurecht.

Dabei beobachtete er sein Spiegelbild in der gräulichen Scheibe der Wohnungstür.

Dann legte er den Daumen auf den Klingelknopf. Das Geräusch der Klingel hallte durch die nächtliche Stille der Wohnung.

Mario Latolla wartete.

Würde sie öffnen?

Eine Minute verstrich.

Dann endlich hörte er das Klappen einer Tür und Schritte in der Flurgarderobe.

Der Lichtschalter klickte.

Gedämpftes Licht fiel durch die Gardine und durch die Türritze vor seinen Füßen.

Hinter der Scheibe zeichnete sich der Schemen eines Körpers ab.

»Ja?«, fragte eine leise, weibliche Stimme. »Wer ist denn da?«

»Ich bin's. Mario.«

»Mario? Was für ein Mario?«

»Mario Latolla.«

»Das muss einem schließlich gesagt werden.« Ein Seufzen folgte den Worten. Dann drehte sich der Schlüssel im Schloss.

Susy Ames' wohlgerundete Formen waren eine Offenbarung. »Bist du denn ganz von Gott verlassen, Mario?«, fragte sie und schüttelte den Kopf. »Was willst du denn hier? So spät in der Nacht?«

Der Italiener fuhr sich über sein unrasiertes Kinn. Er lächelte flüchtig. »Ich hab manchmal so komische Ideen«, meinte er: »Ich hab mir gedacht: Der Abend ist langweilig. Immer nur Bier oder Whisky saufen ist auch nicht das Richtige, und bevor du ganz blau bist, stattest du Susy einen Besuch ab. Dann hast du wenigstens noch was davon.«

Susy Ames seufzte. »Na, komm schon 'rein! Aber mach nicht solchen Krach. Die Leute hier im Haus schlafen schon. Übrigens: auch ich hab schon geschlafen.« Mario Latolla spitzte die Lippen und sah aus wie ein großer Junge, den man beim Naschen ertappte. »Du führst ganz neue Methoden ein«, wunderte er sich. »Ab Mitternacht geht es doch bei dir erst richtig los.«

»Diesmal eben nicht. Es ist erst kurz vor Mitternacht, und ich hab schon eine Stunde Schlaf genossen.«

Die Blondine mit der Figur einer Göttin ging einen Schritt zur Seite. Marios Blicke verfolgten sie, saugten sich förmlich an ihrem Körper fest. Susy schloss die Tür wieder ab. Sie war nicht sonderlich erstaunt, um diese Zeit einen männlichen Besucher zu empfangen. Ihr Beruf brachte es so mit sich. Es war kein Ausnahmefall, dass ein Besucher die Wohnung verließ und dem nächsten die Türklinke in die Hand drückte.

Susy vertrat die Meinung, dass sie ihre Gunst verkaufen konnte, solange sie jung war. In fünf oder sechs Jahren war der Karren gelaufen. Bis dahin musste sie mindestens ein eigenes Geschäft haben und im Kreise einer Familie ein gutbürgerliches Leben führen.

Unter anderem Namen, in einer anderen Stadt.

Die Blondine hatte genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft. So wie sie jetzt aussah, schien ihre Rechnung aufzugehen.

Jung, langbeinig, nahtlos braungebrannt in Kalifornien und am Mittelmeer, war sie eine Aufforderung für jeden Mann. Wenn man nichts Näheres über sie wusste, dann passte sie mit ihrer Erscheinung und ihren gepflegten Umgangsformen in die Kreise der höheren Gesellschaft. Dort holte sie sich auf ihren Auslandsreisen auch das meiste Geld, und sie hatte auch vor, aus diesen Kreisen ihren zukünftigen Ehemann zu wählen.

An Susys Seite durchquerte Mario den geräumigen Flur. Kostbare, schwere Möbel bewiesen Susys ausgefallenen und teuren Geschmack. Ausgefallen und teuer war auch der eigenwillige Duft des Parfüms, das sie benutzte.

Das Schlafzimmer war großzügig und bequem.

»Steig vorher unter die Dusche, mein Lieber«, forderte ihn Susy auf. »Spül alles von dir ab, was nach Wirtschaft, Alkohol und Qualm riecht. Und häng' deine nassen Kleider auf. Ich mix uns inzwischen einen Drink.«

Auch darin war sie Meisterin. Ihre Kreationen konnten sich trinken lassen.

Mario brauchte zum Duschen genauso lange wie Susy zum Mixen der Getränke.

Sie stellte das Tablett mit den beiden Gläsern auf den Beistelltisch neben dem superbreiten Bett. Eine kleine rote Nachttischlampe brannte. An der Decke hing ein Spiegel, so groß und breit wie das Bett.

Mario Latolla reckte und streckte sich, bewunderte seinen Adoniskörper im Deckenspiegel und wollte, als Susy das Tablett abstellte, blitzschnell nach ihr greifen und sie zu sich auf das Bett ziehen.

Damit hatte er kein Glück. Die Blondine drehte sich eine Zehntelsekunde früher weg.

Mario grapschte nur in das seidenfeine Gespinst des Negligés. Die große Schleife Susys Hals öffnete sich. Die Blondine tauchte geschickt in Richtung Tür weg. Ihre schlanken braunen Arme rutschten aus den großgetupften Ärmeln, und Mario hielt das duftige Oberteil in der Hand, während Susy barbusig davoneilte.

»Ich besorge noch Eis«, rief sie von der Küche her.

»Aber nicht für mich«, plärrte Mario zurück. Er war schon älter, Anfang fünfzig. Sein Haar ergraute bereits. Als Kellner in Tonys Pizzeria in der Baker Street verdiente er seine Brötchen. Die Pizzeria ging gut, die Gäste, die dort verkehrten, geizten nicht mit Trinkgeld. Aber eigentlich war eine Freundin wie Susy Ames viel zu teuer für Mario Latolla. Das wusste er, dennoch zahlte er ihren Preis. Großspurige Extrageschenke allerdings konnte er sich nicht erlauben.

Dafür waren andere da. Ihm genügte es, zu wissen, dass er manche Stunde, die er normalerweise hätte allein verbringen müssen, mit ihr verbringen konnte. »Nicht, dass du auf die Idee kommst, mir die Eiswürfel auf den Bauch zu legen, Susy. Ich will mich nicht abkühlen.« Er lachte, als wäre ihm dieser Witz vortrefflich gelungen.

Susys Lachen aus der Küche mischte sich mit dem seinen.

Eiswürfel klapperten in eine Glasschale.

Susy schlug die Tür zum Kühlschrank zu, stellte die gefüllte Schale auf ein neues Tablett und wollte schon die Küche verlassen.

Sie stockte in der Bewegung.

Die Musik!

Der Klang der verführerischen, verzaubernden Töne erfüllte ihre Seele, ihr Bewusstsein.

Und dann tat sie etwas, was sie eigentlich gar nicht im Sinn gehabt hatte.

Sie zog die Schublade auf und nahm ein großes Fleischermesser hervor, das sie unter dem Tablett verbarg.

»Da bin ich wieder!«

Sie stellte das Tablett neben die Gläser. Das lange Messer lag hinter dem etwa drei Zentimeter hohen Rand des Tabletts. Mario konnte es unmöglich sehen.

»Wie viel Würfel? Einen? Zwei?«

»Zwei. Aber nicht auf den Bauch.« Mario erinnerte sich sehr genau, dass Susy solche Scherze schon öfter gemacht hatte. Er zog zur Vorsicht die Decke halb über sich, saß im Bett wie eine Jungfrau, die um sich besorgt war. Aber Susy war nicht zum Scherzen aufgelegt. Oder sie meinte es besonders gut mit ihm. Sie reichte ihm das Glas und setzte sich auf den Bettrand neben ihn.

»Cheerio«, sagte sie.

»Salute!«

Mario nahm einen kräftigen Zug, beugte sich nach vorn, stellte sein Glas zur gleichen Zeit mit Susy ab. Mit der Linken löschte er das Licht und zog Susy über sich. Diesmal entglitt sie ihm nicht wie eine Schlange. Heiß presste er seinen Mund auf den ihren, bedeckte ihr Gesicht, ihre Augen, ihre Brüste mit Küssen. Susy rollte sich langsam auf die Seite.

»Weißt du, Baby«, sagte er da, aber sie verschloss ihm den Mund mit einem Kuss.

Ihre Linke lag unter seinem Nacken, die Rechte hielt wie durch Zauberei plötzlich das lange Fleischermesser in der Hand.

Eiskalt und mit Wucht stach sie zu.

Einmal, zweimal, dreimal.

Das Messer bohrte sich seitlich in die Lungen und in die Lenden.

Mario Latollas Röcheln wurde von ihren Küssen gedämpft.

Leblos fiel der Körper zurück. Das Blut quoll aus den Stichwunden und färbte das Bettzeug.

Susy ließ die Mordwaffe im Körper des Italieners stecken, erhob sich, wusch sich im Bad nur flüchtig die Hände, streifte den durchsichtigen Slip ab und kleidete sich in aller Ruhe an.

Dann verließ sie die Wohnung, nahm jedoch nichts mit und schloss auch die Tür nicht hinter sich ab. Ging die düstere, regenfeuchte Straße entlang. Das Gesicht der Prostituierten zeigte keine Regung, verriet nicht, was in ihr vorging. Susy Ames war nicht verändert. Sie sah so aus wie immer. Aber sie hörte etwas, was andere Ohren nicht wahrnehmen konnten.

Die faszinierenden Klänge einer Melodie, die bis zum Kern ihrer Nerven vordrang, erfüllten sie.

Sie kannte jede einzelne Passage, jeden Tonfall, die abschwellenden und aufsteigenden Sequenzen.

Eine Melodie, die himmlisch und höllisch zu gleicher Zeit war.

Sie konnte sich dem hypnotischen Zwang dieser geisterhaften Musik nicht entziehen. Sie folgte den Klängen wie dem lockenden Ruf eines Liebhabers.

Susy lief plötzlich los. Ihre Absätze knallten auf dem Kopfsteinpflaster und hallten durch die Nacht.

Susy strebte ein bestimmtes Ziel an. Sie verstand die musische Botschaft ... und folgte ihr.

Es war ein kleines und nicht besonders gutes Hotel, das zwei Häuserreihen von der Straßenkreuzung entfernt stand.

Es hieß Finigans Hotel.

Dorthin ging sie.

Das Haus unterschied sich nur durch das Schild von den übrigen Gebäuden. Erst wenn man ganz dicht davor stand, entdeckte man, dass es noch einen weiteren Unterschied gab.

Hinter der verglasten Tür brannte gedämpftes Licht, neben der Tür gab es einen beleuchteten, roten, überdimensionalen Klingelknopf. Darauf stand: Nachtportier.

Als beabsichtige sie etwas Verbotenes, näherte sich Susy, warf einen Blick durch die Scheibe, nahm hinten in der Ecke die Rezeption wahr.

Die Blondine ließ den Blick an dem Haus emporwandern. Hierhin sollte sie kommen. Hier war die Musik am lautesten. Sie dröhnte in ihren Ohren. Irritiert blickte sich Susy um, nahm wahr, dass der Schlaf der Anwohner durch den Krach jedoch offensichtlich nicht gestört wurde.

Wer immer sie rief, sollte wissen, dass sie diesem geheimnisvollen und eigenwilligen Ruf gefolgt war.

Susy Ames ging um das Haus herum, folgte dem Emailleschild, auf dem Lieferanteneingang stand.

Sie kam in einen düsteren Hof. Eine drei Meter hohe Mauer trennte ihn von den Nachbarhöfen. Hier gab es Garagen, überfüllte Mülltonnen und einen verwitterten Eingang zum Keller.

Daneben eine frisch gestrichene Holztür. Der Hintereingang in das Hotel.

Darauf ging sie zu.

Sie brauchte sich jedoch nicht einmal die Mühe zu machen, anzuklopfen oder erst festzustellen, ob sich die Tür vielleicht öffnen ließ.

Sie wurde geöffnet.

Jemand wusste genau, dass sie kommen würde. Sie wurde erwartet.

Der Mann im dunklen Hausflur war einen Kopf größer als sie. Er hatte ein ausdrucksstarkes, männliches Gesicht. Im Halbdunkel sah sie, dass er einen spitzen Haaransatz und auf dem Kinn ein dreieckiges Bärtchen trug.

Etwas Dämonisches, Beherrschendes ging von ihm aus.

Susy hatte den Fremden nie zuvor in ihrem Leben gesehen, und doch näherte sie sich ihm lächelnd, als träfe sie einen alten Bekannten.

»Mein Meister«, flüsterte sie und schmiegte sich an seine Brust.

Er führte sie wortlos die Treppenstufen zu seinem in der dritten Etage liegenden Zimmer hoch.

Wie auf ein stilles Kommando setzte sich die Blonde in einen Sessel. Sie stellte keine Fragen. Auf dem Tisch neben dem geöffneten Fenster stand ein kleiner aufgeklappter Koffer.

Eine Art Miniaturklavier, auf dem es jedoch nur schwarze Tasten gab. Auf diesem transportablen Piano hatte der Bewohner des Hotelzimmers seine unheimliche, lockende Melodie gespielt. Im selben Koffer gab es ein Fach, in dem eine Spritze aufbewahrt wurde. Howard Rox nahm sie hervor, prüfte die Kanüle und verabreichte Susy Ames eine Injektion.

Ihr fielen sofort die Augen zu. Sie schlief auf der Stelle ein.

Rox lächelte. Das kalte Glitzern in seinen Augen verstärkte sich.

»Du hast mir den Beweis erbracht, dass selbst die, die nicht wollen, meiner Melodie keinen Widerstand entgegensetzen können. Du bist in meiner Gewalt, Susy Ames. Du hast bewiesen, dass du morden kannst, weil ich es von dir verlange. Du wirst meine Töterin werden und viele andere zu mir führen. Du kannst nicht mehr leben, aber du kannst auch nicht sterben. Als Untote musst du mir gehorchen. Die Nacht ist fortan dein Metier.«

1. Kapitel

Um zehn Uhr hatte Francis Henderson zu Hause angerufen, um sich zu erkundigen, ob mit Jenifer alles in Ordnung sei.

Er war mit seinen beiden Verhandlungspartnern noch vor Einbruch der Dunkelheit von der Farm weggefahren. Dabei hatte er keine Gelegenheit gefunden, sich von Jenifer zu verabschieden. Er wusste, dass das Mädchen mit Sindbad ausgeritten war, und aus Erfahrung wusste er auch, dass Jenifer vor Einbruch der Dunkelheit von ihren Ausflügen zurückkam und sich dann allein fertig machte.

Dass eine Aussprache und Abstimmung mit seinem Freund und Nachbarn Hank Blinksy notwendig geworden war, hatte er nicht vorhersehen können.

Das Hausmädchen zeigte sich erstaunt, als Henderson anrief und sich erkundigte, ob mit Jenifer alles in Ordnung sei, und ob sie es geschafft hatte, noch vor dem großen Regenguss nach Hause zu kommen.

Dem Hausmädchen war es überhaupt nicht aufgefallen, dass Jenifer ausgeritten war. Sie hatte angenommen, das Mädchen sei mit dem Großvater weggefahren. Auf Francis Hendersons Betreiben hatte die ältliche Hausangestellte, die schon seit Jahren den Haushalt führte, in Jenifers Zimmer nachgesehen.

Das war leer!

Francis Henderson machte sich die gröbsten Vorwürfe, dass er so sang- und klanglos mit den Verhandlungspartnern weggefahren war, ohne sich erst um Jenifer zu kümmern. Henderson war sofort aufgebrochen. Hank Blinksy ließ es sich nicht nehmen, dem Nachbarn bei der Suche zu helfen.

Als zwei Stunden vergangen waren, gab es noch immer keine Spur von Jenifer. Bleich und angespannt hockten die Männer in ihren Sätteln. Sie waren zu siebt. Hank Blinksy hatte noch fünf Arbeiter von seiner Farm mitgebracht. Alle kannten hier jeden Fußbreit Boden, vor allem die Stellen, die riskant waren, die Wassertümpel und Sumpfwiesen, die an die Felder und Weideplätze angrenzten. Dort hatten sie zuerst nachgesehen und systematisch einen Quadratmeter Boden nach dem anderen abgesucht.

Der heftige Regen hatte alle Spuren verwischt.

Francis Henderson war ratlos. »Ich verstehe das nicht«, murmelte er.

»Vielleicht ist sie auf den Berg geritten«, meinte Hank Blinksy. Er warf einen Blick auf die dunkle Schattenmauer, welche die dichtstehenden Bäume auf dem nahen Hügel bildeten.

»Sie weiß, dass sie dort nicht hin soll«, entgegnete Henderson.

»Ich bin erst vorgestern mit ihr auf dem Hügel gewesen und habe ihr die Gefahr aufgezeigt.«

Hank Blinksy unterbrach ihn. »Du bist reichlich naiv, Francis.« Er schüttelte den Kopf. »Gerade deine Warnungen werden sie neugierig gemacht haben.«

»Unsinn.«

»Du kennst die jungen Dinger nicht. Gerade das, was verboten ist, machen sie erst recht.«

»Jenifer ist anders.«

»Das glaubst du. Vielleicht hat sie sich auf den Hügel verirrt, vielleicht ist mit dem Gaul was nicht in Ordnung, vielleicht ist sie gestürzt und braucht Hilfe.«

Francis Henderson schloss die Augen. Jedes einzelne Wort versetzte ihm einen Stich ins Herz.

»Vielleicht, vielleicht«, äffte er Hank unwirsch nach. »Klappern wir lieber die Weiden noch einmal ab, und diesmal gründlicher als bisher. Ich glaube nicht, dass sie dort oben ist.«

Er zog sein Pferd herum, ritt davon und überließ es den anderen, ihm zu folgen.

Mitternacht war vorbei. Francis Henderson fühlte sich ausgesprochen unwohl bei dem Gedanken an die Zeit.

Hank Blinksy zog sein Reitpferd neben ihn.

Der Pfad war hier unten noch breit genug, so dass sie bequem nebeneinander reiten konnten.

»Gesetzt den Fall«, sagte Henderson unvermittelt, und seine Stimme klang rau, »dass wir Jenny nicht finden. Was dann?«

»Gehen wir von dem Gedanken aus, dass sie vom Regen überrascht wurde, Francis«, sagte der Freund und sah den grauhaarigen Henderson von der Seite her an. »Dann gibt es viele Möglichkeiten. Es kann ihr gelungen sein, in einer Höhle Unterschlupf zu finden. Höhleneingänge gibt es 'ne Menge in dieser Gegend.«

Henderson schluckte. Er trieb sein Pferd zu schnellerer Gangart an. Die Begleiter zogen nach. Der Boden dröhnte unter den Hufen.

»Weißt du, Hank, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie so weit geritten sein soll. Vier Meilen weiter nördlich fängt der Berg erst so richtig an.«

»Wir müssen mit allem rechnen.«

Francis Henderson nickte. Er war froh, dass Hank ihn begleitete. Der Freund schien die Dinge klarer und objektiver zu sehen als er. »Wie lange war sie mit dem Pferd schon unterwegs?«, wollte Hank wissen. Sein massiger Körper schien mit dem des Pferdes verwachsen.

»Genau weiß ich das nicht. Seit dem frühen Nachmittag, schätze ich.«

»Na also«, meinte Hank. »Stell dir nur mal vor, wie weit sie da gekommen sein kann.«

Francis Henderson stellte es sich vor. Aber trotz allem konnte er sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden.

Der Pfad wurde schmaler. Sie mussten jetzt hintereinander reiten. Francis Henderson ritt an der Spitze.

»Wir sollten uns auch in der Nähe des Hauses umsehen. Vielleicht sollten wir auch bei Rox selbst nachsehen, Francis. Möglich, dass sie dort Unterschlupf gesucht hat, als das Wetter zu rau wurde.«

»Bei Rox?« Francis Henderson warf den Kopf herum. »Weißt du denn, was du da sagst, Hank?«

»Wir sind sieben Männer, Francis. Ich habe keine Angst. Gemeinsam sollte es uns doch gelingen, uns unserer Haut zu wehren.«

Hank Blinksy redete, als handle es sich um sein Enkelkind und nicht um das seines Freundes.

»Wenn es darum geht, etwas über das Schicksal eines Menschen zu erfahren, sollte man sich durch nichts zurückhalten lassen.«

»Du hast recht.« Ganz wohl fühlte sich Francis Henderson allerdings bei diesem Gedanken nicht.

Hank wusste von den merkwürdigen Dingen, die man sich von dem geheimnisumwitterten Rox erzählte, nur vom Hörensagen. Er hatte die Farm erst vor dreißig Jahren übernommen. Francis Henderson jedoch hatte seine Kindheit in dieser Gegend verbracht. Als Kinder waren sie neugierig gewesen, hatten sich oft in der Nähe der Einsiedlerhütte versteckt und hielten Ausschau nach der alten Bewohnerin, der Mutter von Howard Rox. Sie war als Hexe verschrien gewesen. Nie hatte sie einen Mann gehabt. Und doch hatte sie einen Sohn. Howard Rox musste ein Kind des Satans sein.

Francis Henderson musste sich im Stillen eingestehen, dass es haarsträubende Geschichten waren, die man sich über Howard Rox erzählte. Er hatte immer versucht, sich davon freizumachen.

Aber nie war es ihm gelungen. Er war zu sehr an die Gefühle gefesselt, die sich mit dem Namen Howard Rox verbanden. Tagsüber traute er sich noch in die Nähe der Einsiedlerbehausung, mit Einbruch der Dunkelheit jedoch kostete es ihn Überwindung.

Je näher sie dem Haus kamen, desto unruhiger wurde Francis Henderson. Er ging dagegen an. Vergebens. Er spürte, dass sich seine Unruhe auch auf das Reittier übertrug. Das Pferd reagierte nervös und war nur schwer zu lenken.

Auch die Begleiter hatten Schwierigkeiten mit ihren Tieren.

Francis Henderson brachte sein Pferd zum Stehen. »Möchte bloß wissen, was mit den Gäulen los ist«, knurrte er.

Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da verlor ein Reiter hinter ihm die Herrschaft über sein Pferd.

Das Tier bäumte sich plötzlich auf. Zwei, drei Pferde brachen seitlich aus. Einer der Männer flog im hohen Bogen durch die Luft.

Er schrie gellend auf.

Dumpf schlug sein Körper gegen einen Baumstamm.

Sekundenlang herrschte ein allgemeines Durcheinander.

Das sich zuerst aufbäumende Pferd konnte von seinem Reiter wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Francis Henderson waren im wahrsten Sinne des Wortes die Hände gebunden. Er war so sehr mit seinem eigenen Pferd beschäftigt, dass er sich nicht um seine Begleiter kümmern konnte.

Keiner von ihnen verstand, weshalb sich die Tiere so merkwürdig benahmen.

Francis Henderson sprang ab, zerrte seinen widerspenstigen Gaul zur Seite, band ihn am erstbesten Baum fest und kümmerte sich um den Mann, der gegen den Stamm geschleudert worden war.

»Nicht bewegen!« Vorsichtig tastete er die Glieder des Gestürzten ab.

Der Mann konnte kaum reden. »Mein Rücken«, wisperte er, »er tut entsetzlich weh, ich glaube, ich habe etwas gebrochen.«

Francis Henderson bettete den Verletzten vorsichtig auf den Boden.

Die anderen Reiter, unter ihnen Hank Blinksy, kamen ihm zu Hilfe. Zwei, drei Taschenlampen flammten auf. Wie Geisterfinger wanderten die Strahlen über den Boden, trafen den moosbewachsenen Baumstamm und den am Boden liegenden Verletzten. Der Mann war totenbleich.

Hendersons und Blinksys Blicke trafen sich.

»Die Pferde haben Angst. Sie wittern Unheil«, murmelte Francis Henderson. »Rox hat sie verhext. Er will nicht, dass wir uns dem Haus nähern.«

Hank Blinksy antwortete nicht. Gemeinsam machten sie sich daran, für den Verletzten aus Stöcken und Astwerk eine primitive Bahre herzurichten. Darauf betteten sie den Mann. Vorsichtig banden sie das einfache Gestell mit Lederriemen und Schnüren zwischen zwei Pferden fest.

Francis Henderson bestimmte zwei Männer, die den Verletzten in die nächste Ortschaft bringen sollten. Carbon Hill war das nächste Dorf. Dort gab es einen Arzt.

Die Pferde beruhigten sich noch immer nicht.

Francis Henderson ließ den Strahl seiner Taschenlampe im Kreis herumgehen. Die Umgebung erschien ihm unheimlicher als je zuvor. »Ich habe das Gefühl, es ist jemand in der Nähe«, murmelte er. Fuhr sich mit einer fahrigen Bewegung durch das graue Haar. »Wir werden beobachtet. Die Tiere merken es genau. Sie sind unruhig, sie haben Angst. Etwas versetzt sie in Furcht.«

Ein kalter Schauer lief Hank Blinksy über den Rücken. Der Mut, den er gehabt hatte, schmolz dahin wie der letzte Schnee unter der Frühlingssonne.

Die Stelle, an der sie sich befanden, war besonders dicht mit Bäumen und Buschwerk bewachsen.

Die Zurückgebliebenen blickten den Pferden nach, die den Pfad nach unten gingen.

Jetzt waren sie nur noch zu fünft.

Keiner von ihnen redete ein Wort.

Francis Henderson fühlte sich zwischen Angst und Pflicht hin- und hergerissen. War Jenifer hierhergekommen oder nicht?

Das Haus lag noch gut fünfzig Meter von ihrem Standort entfernt.

»Wir gehen ohne Pferde hoch«, schlug Hank Blinksy vor. Der Strahl seiner Lampe schob sich lautlos über den aufgeweichten Pfad, blieb zitternd auf den Stämmen und in den Zwischenräumen stehen, als wolle er das Unsichtbare, das sie belauerte, sichtbar machen.

Der Atem stockte ihnen, als sich wie ein Gespenst eine helle Gestalt hinter einem der Bäume löste.

Francis Henderson klappten die Mundwinkel herunter und in seine Augen trat ein ungläubiger Ausdruck.

»Jenny?«, rief er tonlos. Sein Gesicht war starr wie eine Maske.

Er trat zwei Schritte nach vorn, verhielt dann im Schritt, als müsse er sich erst vergewissern, ob er keiner Halluzination zum Opfer fiele, sondern die Dinge wirklich waren.

»Aber da ist sie ja!«, hörte er im selben Augenblick die Stimme seines Freundes Hank.

»Jenny!« Henderson schrie es förmlich heraus. Er rannte auf das Mädchen zu, riss es in die Arme, hob es hoch und drückte es an sich.

»Jenny, Liebes! Was ist denn passiert? Warum bist du denn nicht nach Hause gekommen? Wo kommst du jetzt her? Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Geht es dir gut? Ist irgendetwas mit dir?«