Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

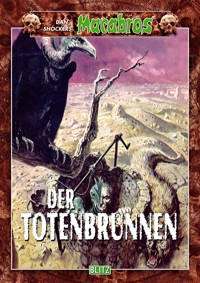

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Bearbeitete Original Romane Macabros 31 - Der Schreckliche aus dem Totenbrunnen Während Rani Mahay in dem untergehenden Xantilon nach seinen Wegesgefährten sucht, sind diese auf der Suche nach ihm. Daher ist Björn auf dem Weg nach Milachoot, der Nordspitze Xantilons, da es von dort Gerüchte über einen bronzefarbenen Kämpfer gibt. Das kann nur der Inder Rani sein! Durch eine Flaute kommt das Schiff, mit dem Björn und seine Gefährten reisen, allerdings nur unzureichend vorwärts und so wagt der immer noch geschwächte Björn seinen Zweitkörper Macabros in Milachoot entstehen zu lassen mit fatalen Folgen! Björn wird bewußtlos und sofort attackieren die dämonischen Mächte das Reiseschiff, während Macabros durch das nun trübe und karge Milachoot irrt, welches vor kurzem noch dem Paradies glich. Macabros 32 - Kreatur der Verdammnis Mitternacht. Bleich und geisterhaft wanderte die Mondscheibe über den wolkenlosen Himmel. Das Licht des Erdtrabanten schuf harte, schwarze Schatten, den Bäume und Sträucher warfen. In der Mitte des Genfer Sees spiegelte sich die silberne Mondscheibe, und das sich kräuselnde Wasser erweckte den Eindruck, als ob der Mond zittere. Ein Mann war unterwegs. Er trug einen silbergrauen Rollkragenpulli, darüber ein Sportjackett. Der Spaziergänger atmete tief die milde, würzige Luft ein. Es war eine wunderbare Mainacht. Er war auf dem Weg zurück in eine kleine private Pension, wo er jedes Jahr um diese Zeit Urlaub machte. Daß es sein letzter sein sollte, konnte er in diesen Sekunden noch nicht wissen. Der Mann wurde beobachtet. Im Schatten der Bäume lauerte etwas. Zwei glühende Augen waren auf den Spaziergänger gerichtet. Kurzbeschreibungen: © www.gruselromane.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 16

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-716-0

Dan Shockers Macabros Band 16

DER TOTENBRUNNEN

Mystery-Thriller

Der Schreckliche aus dem Totenbrunnen

von

Dan Shocker

Prolog

»Er muss zweifellos den Verstand verloren haben!« Heinz Marstner schüttelte den Kopf. »Eine solche Stellung einfach aufgeben! Von heute auf morgen kündigen! Und das in diesen Zeiten!«

Die Frau, zu der er das sagte, trug ein dunkles Abendkleid mit einem raffinierten Ausschnitt. Sie war groß und dunkelhaarig, und ihre Haut wies eine gesunde Bräune auf. Diese Frau war niemand anderes als Sonja Wilken.

»Sonja«, fuhr Marstner fort. »Sie sind schon so lange mit ihm befreundet. Können Sie ihn nicht von dieser verrückten Idee abbringen?«

»Ich fürchte, dazu ist es zu spät.« Die dunkelhaarige Schöne drehte ernst das Champagnerglas zwischen den schlanken Fingern, an denen zwei prächtige Diamantringe blitzten. Sonja Wilken war Inhaberin zweier großer Boutiquen in der Innenstadt von München. Beide Geschäfte gingen sehr gut. Das Gespräch fand ebenfalls in München statt, im Esplanade, einem der großen Hotels, in das Kay Olsen zum Abschied geladen hatte. Und um Kay Olsen, den ersten Ingenieur einer großen Elektronikfirma, drehte sich das Gespräch.

»Wissen Sie, Heinz, Kay hatte schon immer mehr als eine Liebe. Erst kam sein Hobby, und dann kam ich. Es ist mir nie gelungen, die Reihenfolge zu ändern.«

Marstner kratzte sich im Nacken. »Dabei habe ich ihn immer als einen vernünftigen und realistischen Menschen eingeschätzt.«

»Er ist vernünftig und realistisch, auf seine Weise. Aber er ist eben ein besonderer Mensch. Er kann stundenlang über sein Hobby plaudern und entwickelt dabei ständig neue Ideen und Vorstellungen, dass man erstaunt darüber ist, über welche Phantasie er verfügt.«

»Ich habe mal gehört, dass er schon als junger Student auf eigene Faust mehrere Fahrten nach Mexiko unternommen hat und sogar einige Wochen lang verschollen war. Niemand wusste, wo er steckte.«

»Richtig. Die Spur verlor sich in Chichén Itzá. Kay genügte es nicht, nur die Stätten zu besuchen, an denen sich der allgemeine Touristenrummel abspielt. Er verschwand im Dschungel. Kay ist der Meinung, dass gerade der Dschungel noch viele Geheimnisse birgt, dass dort weit mehr verborgen liegt, als man bisher ausgegraben hat. Er hat damals in der Tat Spuren und Mauerreste gefunden, die auf unbekannte Tempel und Wohnstätten hinwiesen. Aber das sage ich Ihnen im Vertrauen, Heinz: Kay hat nach seinem vierzehntägigen Abstecher in den Urwald mit niemandem außer mir darüber gesprochen. In der Folgezeit verbrachte er jeden Urlaub in Mexiko, um seine Kenntnisse über die alten Kulturen der Mayas und Azteken zu erweitern. Sein Haus gleicht einem Museum. Noch bevor er mich kennenlernte, lud er schon niemanden mehr nach dort ein. Jedes Wochenende fuhr er in den Bayerischen Wald, um in aller Ruhe und Abgeschiedenheit seinen Forschungen nachzugehen.«

Marstner kaute auf seiner Unterlippe. »Er ist schon ein komischer Kauz. Dabei macht er einen ganz normalen Eindruck. Und doch: Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Er ist besessen.«

Die Art und Weise, wie er das sagte, ließ Sonja Wilken zusammenzucken.

Sie wollte noch etwas sagen, aber Marstner fuhr fort: »Ich glaube, er hat uns beobachtet ... er kommt auf uns zu. Reden wir von etwas anderem, Sonja ...«

»Na, ihr beiden?«, fragte Kay Olsen fröhlich, und man merkte ihm an, dass er schon einige Gläser Champagner getrunken hatte. Olsen war groß und sah gut aus. Sein dunkles Haar war kurzgeschnitten. Der Ingenieur stammte aus Berlin, was er durch seine Sprache auch nicht verleugnete, obwohl er seit seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr in München weilte. Das lag immerhin schon vierzehn Jahre zurück. »Ich nehme an, ihr sprecht über mich? Hoffentlich nur Gutes?«

Er legte seinen Arm um die Schultern der elf Jahre jüngeren Boutique-Inhaberin, die sich an ihn lehnte.

Marstner, einen Kopf kleiner als Olsen, leerte sein Glas. »Du bist ein Glückspilz«, sagte er.

»Ja, das bin ich. Ich bin frei. Einmal musste ich diesen Schritt gehen.«

»Das meinte ich nicht«, widersprach der Kollege. »Hier – du hast Sonja. Eine der schönsten Frauen Münchens gehört dir, und du lässt sie einfach im Stich. Moskitos und Schlangen, Lianen und alte, morsche Gemäuer gehen dir vor. Das kapiere ich einfach nicht. Und noch etwas kommt hinzu: du gibst deinen Beruf auf.«

»Ich muss ihn aufgeben.«

»Warum?«

»Er engt mich ein. Ich bin nicht frei genug.«

Marstner schüttelte sich und schloss die Augen. »Sag das nochmal!«

»Ja, ich bin nicht frei genug.«

»Jedem anderen, der das sagte, würde ich das abnehmen. Du, Kay – bist nicht frei? Du reist auf Kosten der Firma durch die ganze Welt. Du bist schon in Südamerika und Ägypten gewesen, es gibt keine Stadt in Spanien, in der du nicht auf einer Vortragsreise gewesen bist. Du hast monatelang in Madrid und Barcelona, in San Sebastian und Malaga gelebt.«

»Eben. Genau das ist es. Ich bin in den letzten drei Jahren nur ein einziges Mal in Mexiko gewesen. Während meines Urlaubs. Vier Wochen sind zu wenig, um das durchzuführen, was mir vorschwebt. Ich brauche mindestens ein Jahr, vielleicht sogar zwei. Ich habe in den letzten drei Jahren jeden Pfennig auf die Seite gelegt. Es ist genug zusammengekommen, um die Expedition auszurichten und sich für mindestens zwei Jahre über Wasser zu halten. Im Urwald brauche ich nicht viel. Meine Wohnung hier in München habe ich aufgegeben, die Möbel verkauft. Das Haus im Bayerischen Wald werde ich behalten. Es ist mehr eine Werkstatt, ein Studio, als ein Wohnhaus. Die Räume sind vollgepfropft mit kulturhistorischen Gegenständen, mit Masken und Pergamenten, mit Nachbildungen echter und falscher Götter, mit Büchern und Kunstgegenständen anderer Völker, die nur für jemanden Bedeutung haben, der sich für diese Dinge interessiert. Außer einem Kleiderschrank, einem Bett, einem Stuhl und einer Einbauküche steht dort sonst nichts an Einrichtungsgegenständen. Ich habe bereits jemanden beauftragt, der hin und wieder nach dem Rechten sieht. Schließlich habe ich die Absicht, spätestens in zwei Jahren zurückzukommen.«

»Das ist schon etwas«, presste Marstner hervor, und er konnte nicht verhindern, dass seine Stimme einen leichten spöttischen Ausdruck annahm. »Ich nehme an, du erwartest, dass auch Sonja in zwei Jahren dich noch mit offenen Armen aufnimmt.« Aus dem unterschwelligen Spott wurde Angriffslust. Der reichlich genossene Alkohol an diesem Abend veränderte Marstners Reaktionen.

Sonja zuckte zusammen, als sie merkte, wohin die Dinge sich entwickelten. Aber Kay Olsen war die Ruhe selbst. Er hätte die Bemerkung Marstners leicht als Beleidigung auffassen können, aber er ging mit großartiger Laune über die Worte hinweg. »Ich kann das nicht erwarten, Heinz. Ich hoffe es zwar, aber die Entscheidung liegt bei Sonja.«

Marstner fuhr sich durch die Haare und schenkte sich kurzerhand sein Glas erneut voll. »Du riskierst verdammt viel. Ich denke, du liebst sie?«

»Ja, sehr.«

»Und doch verschwindest du einfach für zwei Jahre ...«

»Ja. Weil es etwas gibt, das ich ebenfalls liebe. Man kann mehrere Sachen gleichzeitig mögen. Ich kann Sonja nur bitten, mich zu verstehen – aber ich kann sie nicht dazu zwingen.«

»Was reizt dich eigentlich an diesem alten Kram?«, fragte Heinz Marstner herausfordernd.

»Das Geheimnisvolle, Unbekannte, Unerforschte«, erwiderte Olsen mit leiser Stimme, und seine Augen begannen zu glänzen. »Schon als Junge interessierte mich das Leben der Wikinger, das Leben der Menschen im alten Babylon, die hohe Staatskunst der Griechen ebenso wie die der noch älteren Völker der Azteken und Mayas, von denen heute noch kein Forscher mit Bestimmtheit anzugeben weiß, woher sie kamen. Sagenumwoben ist auch das Rätsel ihrer Herkunft. Sie tauchten im Hochland von Mexiko auf, brachten ihre Götter und Dämonen mit und bauten ein Reich auf, das seinesgleichen sucht. Viel Geheimnisvolles ereignete sich in jenen Tagen. Ihre Götter waren blutrünstig wie keine anderen, die man zum Vergleich heranzieht. Ihre Grausamkeit Feinden und dem eigenen Volk gegenüber ist unverwechselbar und unheimlich. Wer waren diese Handvoll Einwanderer, denen man nachsagt, sie seien aus dem fernen Aztlan gekommen? Was ist das, Aztlan? Versteckt sich hinter diesem Begriff vielleicht das sagenumwobene – Atlantis? In Sagen und Legenden findest du einige Anhaltspunkte, aber nicht mehr. Die Forschung ist von einem bestimmten Punkt an nicht weitergekommen. Welche Bedeutung haben die seltsamen Brunnen, in die Priester junge unschuldige Mädchen warfen? Man hat in der Tat Reste dieser Brunnen gefunden, die man einfach für Opferstätten hielt. Aber reicht das aus? Hatten sie vielleicht nicht eine größere Bedeutung?«

»Was für eine Bedeutung sollen sie sonst gehabt haben? Ich sehe keinen Grund, etwas anderes darin zu suchen. Opferstätte – das leuchtet doch ein!«

»Eine Opferstätte besonderer Art, denn außer diesen Brunnen hatten die Mayas und Azteken noch ihre Opferaltäre und Tempel und den furchtbaren Blutgott Huitzilopochtli. Ein Forscherteam hat nach langer Suche einen solchen Brunnen gefunden, und es ist sogar gelungen, auf den Grund des Brunnens vorzudringen. Was denkst du, was man gefunden hat?«

Marstner lachte. »Da braucht man kein Schlaukopf zu sein, um das herauszufinden. Wahrscheinlich bergeweise alte, spinnwebendurchsetzte Skelette.«

»Der Schluss liegt auf der Hand, richtig, wenn man bedenkt, dass Hunderte, ja Tausende blutjunger ausgesuchter Mädchen von Priestern in die Tiefe gestürzt wurden. Aber dem war nicht so! Der Brunnen war leer ... Keine Knochenreste, nichts, Heinz. Und hier fängt schon eines der Geheimnisse an ...«

Marstner winkte ab. »Wie viele Jahrhunderte sind seitdem vergangen? Vielleicht haben Angehörige die Leichen nachts entfernt oder die Priester haben irgendetwas damit gemacht, von dem wir Heutigen nichts mehr wissen?«

»Nun, das ist eine Möglichkeit, aber ziemlich unwahrscheinlich. Ich denke da anders und hoffe, das Geheimnis zu lösen. Ich habe festgestellt, dass die Brunnen in einer ganz bestimmten Form und offenbar auch in ganz bestimmter Entfernung zueinander errichtet wurden. Der Lauf der Gestirne muss etwas damit zu tun haben. Die Mayas und Azteken waren hervorragende Kenner kosmischer Zusammenhänge, sie besaßen schon Kalender, die an Genauigkeit unseren heutigen in nichts nachstanden. Aber ich will euch hier keinen Vortrag halten über meine Kenntnisse und Vermutungen. Dieser Abend soll eine Abschiedsparty sein. Trinkt, esst, tanzt und seid fröhlich! Morgen beginnt ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Noch eine Woche werde ich in meinem Haus im Bayerischen Wald verbringen und die letzten Vorbereitungen treffen, und dann geht es los, und niemand kann mich mehr davon abhalten. Ich glaube, ich habe eine Stelle errechnet, wo sich ein weiterer Brunnen befindet. Es gibt darüber keinerlei Unterlagen, keine Hinweise. Irgendwo mitten im Urwald existiert dieser Brunnen, und niemand weiß davon. Ich will ihn finden, ich muss ihn finden ...« Kay Olsen geriet ins Schwärmen.

»Und du hast überhaupt keine Angst?«, fragte Marstner unvermittelt, und seine Frage schien überhaupt nicht der momentanen Situation zu entsprechen.

»Angst – wovor?«

»Ich habe mal gelesen, dass die Götter und Dämonen ein ganz besonderes Verhältnis zu jenen Völkern hatten und dass diejenigen, die die Geheimnisse ergründen wollten, oft nicht zurückkehrten. Es kam zu seltsamen, rätselhaften Krankheits-, Todes- und Unglücksfällen. Man konnte es angeblich nie klären. Vielleicht machte man es sich dort auch leicht, um die Verschollenen, die sich irgendwo im Dschungel verirrt hatten, nicht erst lange suchen zu müssen. Aber gesetzt den Fall, es ist nur ein wahres Wort an den Berichten ...«

»Dann wäre das ein Grund, Angst zu haben, Heinz. Und es mag merkwürdig klingen: ich habe tatsächlich ein bisschen Angst! Denn es stimmt in der Tat: alle – ob ausgebildete Wissenschaftler oder Privatforscher, wie ich einer bin – die drauf und dran waren, einen großen Schritt weiterzukommen, dem Geheimnis der Mythen ein Stück zu entreißen – kehrten nie wieder zurück, und man hat über ihr Schicksal nie etwas erfahren!«

Die Nacht wurde lang. Kay Olsen sprach mit jedem. Viele wünschten ihm Glück; andere wieder verhielten sich wie Marstner und konnten nicht verstehen, wie er als erfolgreicher Mitarbeiter einer großen Firma so leichtsinnig sein konnte und alles aufs Spiel setzte.

Marstner sprach in dieser Nacht ebenfalls mit vielen Bekannten und Freunden, und er versuchte, einige dazu aufzuhetzen, Kay von seiner Absicht abzubringen.

Man fand dies verwunderlich und merkwürdig, aber man nahm es ihm nicht übel. Marstner hatte mehr getrunken, als es sonst seine Art war.

»Er wird kein Glück haben«, konnte er sich einmal nicht verkneifen, Sonja Wilken gegenüber zu äußern. Man sah ihm den reichlich genossenen Alkohol an. Seine Augen waren gerötet und zu schmalen Schlitzen zusammengepresst; das Haar hing ihm wirr in die Stirn. »Mit solchen Dingen soll man sich nicht einlassen. Vielleicht verschlingt ihn der Urwald, und kein Mensch wird dann wissen, wo er geblieben ist ...«

Er stand gegen einen Durchlass gelehnt und verfolgte das Treiben der lustigen Gesellschaft, und manchmal nagte er an seiner Unterlippe und spielte gedankenverloren mit seinen Fingern.

Heinz Marstner machte sich Gedanken darüber, was man wohl anstellen könne, um Kay Olsen, der so selbstsicher auftrat und das Leben so leichtnahm, einen ordentlichen Schrecken einzujagen. In seinem alkoholumnebelten Hirn entwickelte sich ein Plan, und zu diesem Zeitpunkt konnte Marstner nicht ahnen, welche schrecklichen Folgen sein merkwürdiges Spiel haben sollte.

Die letzten Gäste gingen im Morgengrauen. Als Gastgeber verschwand Kay Olsen jedoch schon bedeutend früher. Gegen zwei Uhr in der Nacht verließ er das Hotel. Er verbrachte die Stunden bis zum nächsten Vormittag in der Apartmentwohnung seiner Freundin Sonja. Seine eigene Stadtwohnung war bereits leer.

Bei Frühstück und Mittagessen sprachen sie noch über eine gemeinsame Zukunft, und Sonja war überzeugt davon, dass Kay dieses letzte große Abenteuer noch erleben musste, dass es für ihn so etwas wie ein Abschied von einem Jugendtraum war. Er schien in der Tat auf eine bemerkenswerte Entdeckung gestoßen zu sein, auf die er nicht in Einzelheiten einging.

»Wenn ich den Brunnen finde, wird es eine Sensation sein, und die Fachwelt wird kopfstehen«, sagte er verträumt. »Auf diesen Moment in meinem Leben habe ich stets gewartet. So wie mir muss es Heinrich Schliemann, dem Entdecker Trojas, zumute gewesen sein. Er las eine Geschichte, war fasziniert, und was tausend andere nicht sahen, war ihm vom ersten Augenblick an klar: Troja, die Stadt, in die das hölzerne Pferd eingeschmuggelt wurde, ging nicht auf die Phantasie eines Schriftstellers zurück. Troja hat es wirklich gegeben! Und Schliemann hat gesucht ... Ich weiß um die Opferbrunnen, und ich bin nie davon abgekommen, dass es ihrer mehrere gab und sie eine besondere Bedeutung hatten, aber man diese besonderen Stellen jedoch niemals gefunden hat. Aus einem bestimmten Grund wahrscheinlich: diese Orte waren geheim gehalten und im sechzehnten Jahrhundert, als die Spanier im Hochtal von Mexiko eindrangen und die Ureinwohner niedermetzelten, vor neugierigen Blicken versteckt worden, um die letzten großen Geheimnisse einer ebenso geheimnisvollen Rasse zu schützen. Das Wie und Warum blieb ungeklärt. Ich aber will es klären! Leb wohl, Sonja! Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen, dass alles glattgehen wird. Du wirst regelmäßig von mir hören, solange ich Gelegenheit habe, dir zu schreiben und ein Briefkasten in der Nähe ist. Ich liebe dich, ich würde dich gern mitnehmen, und ich weiß, du würdest bereit sein, hier alles aufzugeben, aber ...« Kay Olsen schwieg.

»Was für ein Aber hindert dich daran, mir diesen Vorschlag zu machen, Kay?«

»Es ist nicht ganz ungefährlich. Für dich noch weniger als für mich. Was Heinz in der letzten Nacht andeutete, woran er sich erinnerte, es mal gelesen zu haben, stimmt! Es gab viele vor mir, die versucht haben, das wahre Geheimnis der Mayas und Azteken zu finden, und sie sind alle daran gescheitert. Die Todes- und Unglücksfälle sind zahlreich. Was ich unternehme, ist nicht ganz ungefährlich, denn es spielen Kräfte und Mächte dabei eine Rolle, von denen wir Heutigen keine Ahnung mehr haben und die wir in das Reich der Sagen und Märchen abtun.«

Sonja Wilken blickte ihm tief in die Augen. »Was willst du damit sagen, Kay?«, fragte sie rau.

»Ich will damit sagen, dass die schrecklichen Götter und Geschöpfe, die in der Mythologie der Mayas und Azteken vorkommen, tatsächlich mal existiert haben. Hier oder anderswo. Und dass die Brunnen eine Antwort darauf geben können – denn sie sind nichts anderes als Tore in jenes geheimnisvolle Reich einer anderen Welt. Vielleicht eines anderen Raums und einer anderen Zeit – wer weiß?«

Er fuhr einen Mercedes 250 SE, silbergrau, und Sonja Wilken sah dem Fahrzeug nach, wie es im Verkehrsgewühl untertauchte. Kay Olsen verließ seine vertraute Umgebung. Als er die Stadtgrenze hinter sich hatte, erfüllte ihn ein Gefühl unendlicher Freiheit und Glückseligkeit. Von jetzt an würde er ein ganz anderes Leben führen. Er konnte sich endlich so intensiv seinen Forschungen widmen, wie sie das verdienten.

Noch eine Woche voller Vorbereitungen hatte er, dann folgte der Abflug, den er geheim hielt, um nicht von Freunden und ehemaligen Mitarbeitern noch belästigt zu werden. Er wollte ganz für sich sein, musste ganz für sich sein und wollte an nichts mehr anderes denken als an sein Unternehmen, das die Mythen und Legenden der alten Kulturvölker bestätigen und manches arrogant geschriebene Werk eines sogenannten ernsthaften Wissenschaftlers und Geschichtsschreibers für null und nichtig erklären würde. Diese und zahlreiche andere Gedanken gingen ihm durch den Kopf und beschäftigten ihn auch noch, als er bereits in seinem Haus im Bayerischen Wald weilte und der Abend sich über die bewaldeten Hügel senkte.

Kay Olsen dachte an die Gegenwart und die Vergangenheit, und er ahnte in diesen Sekunden nicht, dass gerade die Vergangenheit für sein Leben größere Bedeutung gewinnen sollte, als die Gegenwart sie hatte.

Raum und Zeit sind unerklärbar, und viele Räume und Zeitebenen bestehen gleichzeitig, über- und nebeneinander.

Dass die Gegenwart, die seine Eigenzeit bedeutete, gleichzeitig mit der Vergangenheit ablief, dass die Zeit relativ war und sich vergangene Ereignisse in diesem Augenblick ebenso abspielten wie zukünftige in einem anderen Zeitraum, das konnte er noch begreifen. Dass sein Wirken für Menschen von Bedeutung sein sollte, die in diesem Moment in einer anderen Zeit gefangen waren, ahnte er allerdings nicht.

In der gleichen Zeit, als er in alten Büchern blätterte, als er gekennzeichnete Stellen herausschrieb und noch einmal peinlich genaue Berechnungen durchführte, kämpfte ein Mensch des 20. Jahrhunderts um sein Leben, machte Ängste und Zweifel durch und hoffte, den Weg in die Gegenwart wieder zu finden.

Dieser Mann war Rani Mahay.

1. Kapitel

Unendliche Stille lag über der nächtlichen Landschaft, einer sonderbaren Landschaft, die daran erinnerte, dass zu einer anderen Zeit auf einem anderen Kontinent einmal Bedingungen herrschten, die in der Gegenwart nicht wiederholbar und oft auch nicht vorstellbar waren. Das war die Insel Xantilon zu einem Zeitpunkt, als dämonische Mächte beschlossen hatten, die Ursprungsinsel und den von den Göttern besonders geliebten Ort dem Verderben preiszugeben. Ein Mann, der mit ernstem Gesicht hinter dichtem, wirrem Buschwerk hockte und auf das hügelige Tal hinunterblickte, wusste das alles, obwohl er nicht von dieser Welt war.

Der massige Mensch mit dem auffallenden, kahlen Schädel, den klugen, dunklen Augen und einer Haut, deren Farbton an dunkle Bronze erinnerte, stammte nicht von dieser Welt und gehörte nicht in diese Zeit. Ein unvergleichbares Schicksal zwang ihn hier auf diese Welt. Er war von den Freunden getrennt worden, nachdem ein den bösen Mächten dienender Magier sie in einen Hinterhalt gelockt hatte. Der kräftige Mann mit den braunen, muskulösen Schultern atmete tief durch. Er wusste schon nicht mehr, wie lange er in dieser fremden Zeit weilte, wie lange er auf dieser Insel war, die von Erdbeben geschüttelt wurde. Durch ein solches Beben war er von Björn Hellmark, Pepe und Arson getrennt worden.

Rani Mahay schloss die Augen und presste die heiße Stirn gegen die harte Erde, und Trauer überfiel ihn. Was war aus den Freunden geworden? Er wusste nichts über deren Schicksal. Waren sie tot? Hatte die aufgewühlte Erde sie verschlungen? Alles wies darauf hin. Und doch konnte er einfach nicht daran glauben, dass in jener unheimlichen Minute, als die Naturkatastrophe sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel überfiel, alles zu Ende gegangen sein könnte. Er war auf wunderbare Weise davongekommen. Nach einer Ohnmacht, deren Länge er nicht abzuschätzen vermochte, wachte er wieder auf und fand sich allein in einer verwilderten Landschaft.

Er suchte die nähere Umgebung nach den Begleitern ab, ohne auf nennenswerte Spuren zu stoßen. Dann begann sein Irrweg durch ein Land und eine Zeit, die er nur vom Hörensagen kannte. Er wusste, dass sich hier etwas Besonderes abspielte, etwas, das von allergrößter Bedeutung auch für die Welt und die Zeit war, aus der er kam. Hier in der fernen Vergangenheit prallten Kräfte aufeinander, von denen in legendären Erzählungen und Sagen zu einem späteren Zeitpunkt berichtet werden sollte.

Was durch mündliche Überlieferung aus allen Teilen der Welt weitergereicht wurde, verlor im Lauf der Jahrtausende an Glaubwürdigkeit, wurde ausgeschmückt, es wurde hinzugefügt und weggelassen. So kam es, dass Menschen, die sich für aufgeklärt hielten, die es geschafft hatten, eine ungeheure Technik in den Griff zu bekommen, den Mond zu betreten, diese Überlieferungen für Märchen hielten. Die sogenannte moderne Zeit hatte keinen Raum für Hexen und Feen, Magier und Zauberwesen, Geister und Dämonen oder schwertschwingende Helden, die durch eine sagenhafte Vorzeit streiften, den Kampf mit Ungeheuern und Drachen aufnahmen und Dämonen, Tod und Teufel nicht fürchteten. Was als Sage, Legende und Märchen heute weitergereicht wurde, enthielt mehr Wahrheitsgehalt, als manch einer ahnte. Es hatte schon einmal ein Reich gegeben – sogar deren mehrere. Das sagenhafte Atlantis, das die Gemüter aller Zeiten beschäftigte, existierte ebenso wie das geheimnisvolle Drachenreich Mu und die Insel der Götter Xantilon. Für Mahay gab es daran nicht mehr den geringsten Zweifel. Am eigenen Leib bekam er Xantilons Existenz zu spüren.

Die Bewohner dieser Insel verfügten vor dem Angriff der Dämonen über eine weltumfassende Technik, die von einem Tag zum anderen verschwand, als wäre sie nur Teufelsspuk und Blendwerk gewesen. Und Berichte über Atlantis hatten den Inder zur Erkenntnis gebracht, dass auch die Atlantiden über ungeheures technisches Wissen verfügten, dass sie den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hatten, als die Mächte der Finsternis über das Land herfielen und Millionen beim Untergang dieser hochstehenden Kultur den Tod fanden. Es gab Berichte darüber, dass auf Atlantis bereits Atom- und Lasertechnik entwickelt waren, was niemand für ernst nehmen wollte.

Entwicklungen verliefen oft unter gleichen Voraussetzungen. Parallelen taten sich auf. Die bösen Mächte, die Feinde des Lebens, existierten seit Anbeginn der Welt, hatten sich aber von den Gesetzen der Schöpfung losgerissen. Seit jener Zeit hatten sie nur eins im Sinn: die Welten zu beherrschen, das ganze Universum, und zu verhindern, dass der Mensch seine von Gott gegebene Bestimmung erfüllte. Die Diener Satans und seines höchsten Fürsten, Molochos, hatten sich immer neue Künste der Verführung und Verblendung einfallen lassen, um Menschen zu manipulieren und sie auf ihre Seite zu ziehen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man die Verführer und Feinde erkannte, die sich so hervorragend zu tarnen wussten, war von Generation zu Generation geringer geworden. Die Menschen vergaßen, was vor Jahrhunderten und Jahrtausenden geschehen war, und sie stritten den Wahrheitsgehalt bestimmter Überlieferungen einfach ab. Sie wussten nichts mehr von den Ereignissen auf Atlantis und Xantilon und glaubten nicht mehr daran, dass hochtechnisierte Kulturen in einer von der Gegenwart aus gesehenen fernen Zeit schon einmal existiert hatten. Sie glaubten vielmehr daran, dass die Entwicklung, die die Menschheit jetzt erreicht hatte, erst im letzten Jahrhundert so sprunghaft vonstatten gegangen war.

Rani Mahay wusste es anders. Die Mächte, die seinerzeit Atlantis in den Fluten versinken ließen und auch den Untergang Xantilons vorbereiteten, waren in der Gegenwart, in der Eigenzeit, aus der er kam, ebenso aktiv wie hier in der Vergangenheit. Zum ersten Mal traten die Geister zum offenen Kampf an und schufen sich wieder Diener und dienstbare, willenlose Menschen, die oft ohne eigenes Verschulden in die Abhängigkeit der Mächte der Finsternis gerieten. Was die kommenden Wochen und Monate, Jahre oder Jahrzehnte brachten, war noch nicht abzusehen. Die Menschheit stand wieder einmal an der Schwelle. Geschickt hatten Satan und seine Schergen menschliche Eitelkeit, Forscherdrang, Entdeckerfreude und andere Eigenschaften ausgenutzt, einen großen Plan vorzubereiten. Der gewaltige technische Fortschritt der letzten Jahre – war er wirklich reines Menschenwerk, oder steckten andere Geschöpfe dahinter, für die die Menschen den Sinn und den Blick verloren hatten? Bomben und Raketen, immer schneller werdende Flugzeuge, die überhitzte Produktion, in allen Teilen der Welt noch mehr Gebrauchsgüter herzustellen – hatte das die Menschen wirklich glücklich und freier gemacht? Waren in Wirklichkeit nicht trotz des zunehmenden Reichtums die Probleme größer geworden? Luft- und Wasserverschmutzung, eine Umwelt, die sich nicht mehr regenerieren konnte, eine Welt, in der es über kurz oder lang zu einem Zusammenbruch kommen musste, war doch nicht mehr menschenwürdig!

Die Statistik wies noch mehr aus: zunehmende Selbstmordraten, Taten Verzweifelter, die nicht mehr ein noch aus wussten. Das Leben in einer hochtechnisierten Welt brachte mehr Zwang, mehr Unruhe, mehr Hektik, als der Mensch ertragen konnte. Aber er merkte es nicht!

Wie die Bilder sich glichen ...

Atlantis war nur ein Beispiel dafür. Eine Warnung! Aber diese Warnung existierte nicht mehr für die Menschen, die überheblich geworden waren und nur noch das glaubten, was sie greifen, messen, wiegen und sehen konnten. Und darin lag die Chance für Molochos und seine Schergen.

Sie nutzten die Ahnungslosigkeit, die sie selbst geschaffen hatten. Und nur wenige Außenseiter erkannten die Zeichen der Zeit. Sie versuchten, auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Gemeinsam konnte man sie besiegen. Aber diejenigen, die es anging, hatten taube Ohren. Diejenigen, die warnten, waren als Spinner verschrien. Sie ernteten nicht selten Hohn und Spott. Das alles ging dem Inder durch den Kopf, der das vergangene Geschehen noch einmal Revue passieren ließ.

Er war den ganzen Tag unterwegs gewesen, und doch fand er wieder keinen Schlaf. Unruhe erfüllte ihn, und die wurde von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht stärker. Je mehr Zeit verging, desto geringer erschien ihm die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder auf Björn, Pepe oder Arson stieß. Offenbar hatte nur er die Katastrophe überstanden und irrte nun durch eine fremde Welt, von der er nur sehr wenig wusste und die seit dem Ansturm der Dämonenheere von Stunde zu Stunde unsicherer wurde. Er musste ständig damit rechnen, dass das Chaos begann, dass die Insel in zwei Hälften zerbrach und vom Meer wie von einem Ungeheuer verschlungen wurde.

Rani wälzte sich auf die Seite. Unwillkürlich tastete er dabei nach dem Schwert, das neben ihm lag. Er hatte es während seiner Streifzüge durch die unwirkliche Landschaft der Insel einem toten Krieger abgenommen, der im Kampf mit den Dämonen gefallen war. Zahlreiche Tote hatten seinen Weg gesäumt, und er hätte Hunderte, Tausende solcher Schwerter mitnehmen können. Mit dem Schwert und einem ebenfalls gefundenen Bogen und dazu passenden Pfeilen hatte er seinen Weg durch das gefährdete und gefährliche Xantilon fortgesetzt, und er war dabei auf Flüchtlinge gestoßen, die zum Meer strebten. Er hatte sich hin und wieder Fremden angeschlossen und war in Auseinandersetzungen mit Intriganten geraten, die mit den Dämonen paktierten und die Flüchtlinge, die aus Orten und Städten kamen, in die Irre führten und an geheimen Stellen vernichteten. Die Grausamkeit der Schergen, welche die Schwarzen Priester beschworen hatten, kannte keine Grenzen. Die Verwirrungen waren derart, dass die meisten gar nicht durchblickten, sich den Tod wünschten, um dem Grauen nicht begegnen zu müssen, das sich in dieser Welt manifestiert hatte.

»Hilllfeeee ... Hilllfeee ...«, hörte er eine leise, weit entfernte Stimme. Rani schüttelte sich leicht und riss die Augen auf. Für einen Moment war es ihm, als ob er über dem Nachgrübeln eingenickt sei.

Er hielt den Atem an und lauschte. Völlige Stille. Hatte er geträumt? Nein, da war die Stimme erneut.

»Hillllfeeee!« Sie klang durch das Tal und kehrte als Echo wieder. Da sprang Mahay auf wie von einer Peitsche getroffen. Er starrte in die Dunkelheit. Dort unten – bestimmt mehr als eine Meile entfernt – spielte sich etwas ab.

Flügel rauschten, schrille Pfiffe erschollen, geisterhaftes Raunen und satanisches Wispern lagen plötzlich in der Luft. Der Inder gab sich einen Ruck, durchbrach das Buschwerk, jagte den bewaldeten Hügel hinab und lief in die Dunkelheit, sich nach den Geräuschen richtend. Jemand befand sich in tödlicher Gefahr! Solche Schreie hatte er in der nahen Vergangenheit schon des Öfteren gehört. Meistens war er zu spät gekommen. Dann hatten die Dämonen oderderen Helfershelfer schon ganze Arbeit verrichtet. Äste und Zweige streiften sein Gesicht und verfingen sich in seinem Hemd, das ohnehin nur noch in Fetzen an seinem Körper hing.

Rani Mahay bahnte sich seinen Weg durch das dichte Buschwerk, erreichte die steppenartige Ebene und sah verwaschen vor sich einen bizarren Schatten am Himmel, der sich pfeifend und schwirrend herabsenkte. Er nahm eine helle Gestalt wahr, die davonrannte, abwehrend die Hände nach oben streckte und gellend um Hilfe rief.

Lange, wehende Haare ... Eine Frau ... Blond und schlank.

Mahay warf sich nach vorn. Im Laufen schwang er das Schwert und begann zu schreien, um den geflügelten Dämon, der mit seinen Klauen nach der Fliehenden griff, auf sich aufmerksam zu machen. Die Frau stieß mit dem Fuß gegen eine Unebenheit im Boden, strauchelte und stürzte. Der Geflügelte rauschte über sie hinweg und verfehlte sie um Haaresbreite. Blitzartig stieg der Unheimliche wieder empor und änderte seine Richtung. Seine mächtigen, gezackten Fledermausflügel peitschten die Luft, sein riesiger Echsenkopf ruckte herum, und die langen, glühenden Augen sprühten Blitze. Der Leib des gigantischen Lebewesens war eine einzige Phantasmagorie des Grauens. Das Wesen stellte ein Mittelding zwischen geflügelter Echse und Drachen dar, hatte den Rachen weit aufgerissen und setzte abermals zum Angriff auf die vor Angst und Entsetzen wie gelähmt auf dem Boden liegende junge Frau an.

Rani erkannte, dass der Weg zum Ort des Geschehens noch zu weit war, dass das Ungetüm zu schnell herabstieß, als dass er es hätte daran hindern können. Pfeil und Bogen, schoss es ihm da durch den Kopf.

Er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, als er schon handelte. Er ließ das Schwert kurzerhand fallen, riss den Bogen nach vorn, legte einen Pfeil ein und spannte die Sehne. Surrend löste sich der Pfeil und jagte auf den herabstürzenden Geflügelten zu. Die Spitze bohrte sich eine Handbreit unter dem wulstigen Halsansatz in den harten Panzer. Das riesige Wesen warf den Kopf zurück, gab einen schrillen, erschrockenen Pfiff von sich, und knatternd schlug die Luft unter den gezackten Flügeln zusammen. Das teuflische Wesen schnellte herum, noch ehe Rani Mahays zweiter Pfeil durch die Luft zischte und um Haaresbreite den Kopf des schweren, elefantengroßen Tieres verfehlte. Mit enormer Schnelligkeit jagte es auf den Inder zu.

Der gewaltige Schädel, der tonnenartige Körper und die Schwingen, die eine Spannweite von mindestens fünfzehn Metern hatten, füllten den Luftraum vor ihm und kamen ihm jetzt so dicht, dass er den düsteren Himmel nicht mehr wahrnahm.

Allerhöchste Gefahr! Der Inder spurtete los. Jetzt wandte sich das fliegende Ungetüm ihm zu und ließ von dem Mädchen ab. Sein erstes Ziel war erreicht. Aber nun lag die Frage in der Luft, ob es ihm auch gelang, dieses Teufelswesen vollends zu besiegen.

War es ein vorsintflutliches Ungeheuer oder ein geflügelter, leibhaftiger Dämon, der durch die Wirren der Zeit aus einem jenseitigen Reich gerufen worden war? Er machte die Probe aufs Exempel.

Noch während er davonstürzte, riss er mit der einen Hand einen schmutzigen, graubraunen Lappen aus seiner Hosentasche. Im Laufen versuchte er, dieses Etwas, das entfernte Ähnlichkeit mit einer Strumpfmaske hatte, über den Kopf zu ziehen. Es war die Dämonenmaske, die aus der Haut eines abtrünnigen Dämons gefertigt worden und die Björn Hellmark in die Hände gefallen war. Mit dieser Maske ließen sich die Dämonen zurückschlagen, in ihren Augen wurde sie zu etwas so Unaussprechlichem, dass sie ihren Geist aufgaben, sich in Dunst und Schwefeldämpfe auflösten und mit Heulen und Zähneklappern im Rachen der Hölle verschwanden.

Schon mehr als einmal hatte er sich mit dieser Maske im wahrsten Sinn des Wortes reine Luft verschafft. Doch diesmal gelang es nicht. Diesmal war er nicht schnell genug. Die Maske berührte gerade seine Stirn, und deutlich war zu sehen, dass der knisternde, unansehnliche Stoff sich an dieser Stelle veränderte. Es schien, als würde der Stoff mit seiner Haut eine Verbindung eingehen. Der Ansatz seiner Stirn wurde weiß, ebenfalls seine Glatze, und die Haut nahm die Farbe eines bleichen Knochens an.

Doch er schaffte es nicht mehr, die Maske vollends über seinen Kopf zu ziehen. Es schien, als ahne das geflügelte Wesen, dass hier etwas vorbereitet wurde, das gegen es gerichtet war. Die klauenartige Kralle des Ungetüms ratschte über Mahays Schädel hinweg. Die spitzen Krallen verfingen sich in dem Stoff der Maske. Geistesgegenwärtig warf der Inder sich herum und wollte die Maske mit aller Gewalt über sein Gesicht reißen. Zu spät! Der Geflügelte hielt sie in seiner Klaue, zerrte sie zurück, und die andere Klaue, die im gleichen Augenblick ruckartig nach vorn stieß, traf den Inder im Nacken.

Mahay verlor den Halt. Schwer schlug er auf den steinigen Boden und rollte sich sofort auf die Seite.

Keine Dämonenmaske mehr, kein Schwert! Er war auf seine bloßen Hände angewiesen. Und damit kam er nicht weit. Ehe er sich versah, stießen die krallenbewehrten Beine erneut nach ihm. Er spürte einen harten Schlag gegen die Brust. Dann wurde er schon emporgehoben. Mahay schlug um sich. Seine Fäuste trommelten gegen den massiven Schuppenpanzer, und der unangenehme, stickige Atem des Wesens streifte ihn, als es seinen Echsenkopf herabsenkte und mit dem zähnebewehrten Schnabel nach ihm stieß. Mahay sah, wie der Erdboden unter ihm zurückfiel. Eben noch war er ihm so nahe, dass er ihn hätte mit Händen greifen können. Jetzt schwebte er schon einen Meter darüber hinweg, dann zwei.

Ein ungeheurer Luftstrom peitschte sein Gesicht, als das Riesenwesen seine Schwingen betätigte. Mahay trommelte mit seinen Fäusten verzweifelt gegen die Beine und versuchte, sich dem vergewaltigenden Zugriff zu entziehen. Jetzt war noch Zeit, jetzt konnte er noch zu einem Erfolg kommen, jetzt konnte er noch abspringen, solange das Unwesen nicht weiter an Höhe gewann. Stieg es jedoch höher empor, schrumpften damit gleichzeitig seine Chancen. Wenn er aus großer Höhe herabfiel, würde das ernsthafte Folgen haben. Er nahm die Dämonenmaske wahr, die wie ein winziger Fetzen zwischen den Klauen des echsenhaften Drachenvogels hing. Er beugte sich nach vorn, und der Schweiß perlte auf seiner Stirn. Wenn es ihm gelang, die Maske zu erreichen, dann ... berührte er sie mit den Fingerspitzen und fühlte den rauen Stoff. Unter sich erblickte er die öde Landschaft. Sie war nur zwei Meter von ihm entfernt, so dass er glaubte, sie mit Händen greifen zu können.

Die Maske! Er musste die Maske wieder haben, dann würde plötzlich alles ganz einfach werden ...

Er fühlte sie, aber er konnte sie nicht zu sich herüberziehen, um sie sich über den Kopf zu stülpen.

Der Dämonenvogel zog das eine Bein hinüber und spreizte die Krallen, als wisse er genau, worauf es dem Menschen ankam, und ließ die Maske kurzerhand fallen. Im gleichen Augenblick aber geschah noch mehr.

Mahay, der mit großer Anstrengung seinen Körper wegdrehte, um sich aus dem Zugriff zu befreien, fühlte den Ruck, der durch den Riesenleib des Greifvogels ging. Die Krallen, die sich wie Zwingen um seinen Leib gespannt hatten, zuckten und lösten sich. Wie ein Stein flog der Inder nach unten und drehte sich blitzschnell seitlich, um nicht falsch aufzukommen. Ein gellender Schrei dröhnte in seinen Ohren. Die schrecklichen Laute kamen aus der Tiefe der Kehle des Ungeheuers, das ihn aus einem unerfindlichen Grund losgelassen hatte und nun durch die Luft taumelte.

Mahay kam mit beiden Beinen gleichzeitig auf, rollte sich ab, wirbelte herum und kam aus der Drehung heraus sofort wieder auf seine muskulösen Beine. Was er sah, erinnerte ihn an einen Traum. Nur eine Steinwurfweite von ihm entfernt befand sich ein Reiter. Er saß auf einem prachtvollen weißen Hengst und schwang sein Schwert. Die Waffe bohrte sich tief in den Hinterleib der bizarren Flugechse. Aber durch einen Schwerthieb allein konnte man keinen solch durchschlagenden Erfolg erzielen, wie es dem Reiter gelungen war. Der Geflügelte krächzte, dass die Luft erbebte, und mit heftigem Flügelschlagen versuchte er, sich aus der Gefahrenzone zu bringen.

Doch mit dem Schwert, das getroffen hatte, schien es seine besondere Bewandtnis zu haben.

Grünlichgelbe Rauchwolken stiegen aus dem Leib der Echse, die fürchterlich schrie, deren gezackte Flügel mit urwelthafter Kraft um sich schlugen. Dieses Schwert war wie ein Amulett, das einem Dämon die Kräfte raubte und ihn verjagte. Gurgelnd und ächzend stürzte der geflügelte Dämon zu Boden. Mit einer Flügelspitze streifte er noch die Hüfte des Inders, der die Gefahr erkannte, ihr aber nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Messerscharf schnitt die hornartige Flügelspitze in sein Fleisch, Blut spritzte hervor.

Mit dumpfem Dröhnen schlug der Dämon zu Boden. Aus seinen Poren stiegen schwefelgelbe Dämpfe und verbreiteten einen derart ätzenden Geruch, dass Mahay glaubte, ihm würde die Luft abgestellt. Er humpelte auf die Seite, seine aufgerissene Hüfte brannte wie Feuer. Der braungelbe Flugriese löste sich vor seinen Augen in ein wolkiges Gebilde auf, das sich nur langsam zersetzte. Durch die verwehenden Schleier nahm er den hochgewachsenen jungen Mann wahr, der wie ein Held der sagenhaften Vorzeit auf seinem Ross saß und langsam nähertrabte, das blitzende Schwert noch immer in der Hand hielt, als traue er dem Frieden nicht, sondern rechne mit einem neuen Angriff.

»Björn«, murmelte Mahay benommen und wischte sich über die Augen, um die Schleier zu vertreiben. »Björn Hellmark!«

Der Reiter blieb auf halbem Weg stehen, schwang sich dann vom Pferd und kümmerte sich um das junge Mädchen, das in einer Erdmulde hinter einem flachen Hügel lag und vor Angst und Entsetzen nicht wagte, sich zu rühren.

Der blonde Reiter sprach mit ihr, lächelte sie an, und sie erwiderte dieses Lächeln. Langsam kam Mahay näher. Der Reiter blickte ihm entgegen. Das Verhalten des Mannes, der mit einem Hieb seines magischen Schwertes das Ungetüm bezwungen hatte, befremdete ihn. Er verstand, dass das junge, von dem geflügelten Dämon gehetzte Mädchen, jetzt vorging, da Hellmark sich zuerst um sie kümmern musste. Aber er verstand nicht, dass der Reiter sich ihm gegenüber so anders verhielt. Sie sahen sich nach ein paar Monaten wieder, und nicht das geringste Zeichen von Wiedersehensfreude war zu bemerken. Der Mann war freundlich, aber es schien, als ob Mahay ein Fremder für ihn wäre.