Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

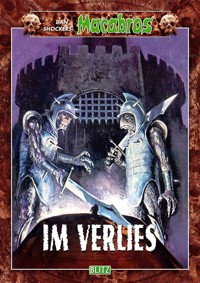

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Bearbeitete Original Romane Phantom aus dem All Björn Hellmark wird das Gefühl nicht los, dass Molochos die Kampfhandlungen vom Jenseits ins Diesseits verlegt. Durch dämonischen Einfluss geraten die Pharmawerke seines Vaters in Bedrängnis. Was lange unter der Oberfläche schwelte, tritt offen ans Licht. Um Björn Hellmark bricht alles zusammen, und als er auf Mirakel trifft, den Dyktenmann, bringt ein grausames Intrigenspiel bittere Früchte. Im Verlies der Hexendrachen Molochos hat eine Schlacht gewonnen. Björn Hellmark zieht sich auf die unsichtbare Insel Marlos zurück, um den Kampf gegen den Dämonenfürsten neu zu organisieren. Alles, was bisher geschah, scheint nur Geplänkel gewesen zu sein, der Kampf tritt in ein neues Stadium. Al Nafuur bestätigt dies - Björn muss seinen Weg auf einer anderen Ebene fortführen. Tschinandoah wartet auf ihn! Der Weg führt durch fremde, unbekannte Länder, durch düstere Welten und versunkene Städte und schließlich ins Verlies der Hexendrachen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 19

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-719-1

Dan Shockers Macabros Band 19

IM VERLIES

Mystery-Thriller

Phantom aus dem All

von

Dan Shocker

Prolog

Lucy Sherman war eine ausgesprochene Schönheit. Sie hatte rotes Haar, grüne Augen und ein Gesicht wie aus dem Skizzenbuch eines Malers.

Wer Lucy sah, fragte sich, warum sie nicht zum Film gegangen war. Das lag wahrscheinlich daran, dass die gutaussehende Rothaarige in Valley Forest geboren und aufgewachsen war. Hier in dieser kleinen Siedlung, in der rund zehntausend Menschen lebten, war noch keiner der mächtigen Filmbosse gewesen, um das Mädchen vom Lande zu entdecken. Und Lucy wiederum war nie in New York und Los Angeles gewesen, und es zog sie dort auch nicht hin.

Sie fühlte sich wohl in Valley Forest. Die einfachen Menschen behagten ihr, hier kannte sie jeden, hier mochte man sie.

Lucy Sherman gab eine Zeitschrift heraus, in der sie einmal wöchentlich über das Leben rund um Valley Forest berichtete. Das Blatt enthielt die Mitteilungen der Gemeinde, eine Gratulationsseite und vor allem viel Reklame der lokalen Kaufleute. Our Seven Days erschien in einer Auflage von fünfeinhalbtausend Exemplaren. Lucy war Redakteurin, Anzeigenverwalterin und schrieb Interviews und Berichte.

An diesem Abend war sie in ihrer kleinen Wohnung gerade dabei, die neue Ausgabe abzuschließen, als das Telefon anschlug. Sie meldete sich.

»Gregory hier«, antwortete eine dunkle, aufgeregt klingende Stimme. »Von der Wilson-Farm.«

Dieser Hinweis hätte sich erübrigt. Lucy kannte Gregory. Er war Stallknecht auf der Wilson-Farm. Die lag etwa fünf Meilen vom Ortskern entfernt. Im Zentrum von Valley Forest lebte etwa ein Drittel der Einwohnerschaft. Die restlichen zwei Drittel verteilten sich auf kleine Siedlungshäuser und Farmen, die oft weit auseinander lagen.

»Ja, Gregory! Wo brennt's denn? Ist's soweit?« Es gab eigentlich nur einen Grund, weshalb der Stallknecht anrufen konnte. Die Stute Long Distance hatte geworfen. Alles, was mit diesem Pferd zu tun hatte, interessierte die Einwohner von Valley Forest. Long Distance war der Stolz und das Aushängeschild des Dorfes. Das Pferd fiel immer wieder bei Rennen auf und hatte dem Gestüt, das der Farm angegliedert war, schon manchen Preis eingebracht.

»Ja. Wir haben ein Fohlen. Aber ...« Gregory sackte förmlich die Stimme weg.

Lucy wurde hellhörig. »Stimmt etwas nicht?«

»Das kann man wohl sagen, Miss Lucy. Es hat wohl keinen Sinn, dass Sie kommen ...«

»Weshalb denn nicht?«

»Wir werden es töten müssen. Doc Ellert kann nichts machen. Das Fohlen hat zwei Köpfe.«

»Verdammt!« entfuhr es der hübschen Redakteurin unbeherrscht.

Aber weshalb nicht kommen, sagte sie sich dann gleich darauf. Ein Fohlen mit zwei Köpfen – das gab einen Bericht für Our Seven Days, der nicht alltäglich war. »Ich komme sofort, Gregory. Das muss ich mir ansehen.« Sie legte sofort auf, ohne die Reaktion des Teilnehmers abzuwarten. Lucy schlüpfte in ihre Jacke, griff nach der weichen, großen Ledertasche, in der Fahrzeugpapiere, Notizblock und Bleistifte untergebracht waren, und fuhr zwei Minuten später in dem moosgrünen Ford los, der schon acht Jahre auf dem Buckel hatte.

Es war schon so finster, dass sie die Scheinwerfer anschalten musste, um die dunkle Straße zu sehen, die sich schmal und verlassen zwischen uralten Bäumen dahinschlängelte, quer durch das Tal. Von dieser Straße aus führten mehrere Abzweigungen über die bewaldeten Hügel, hinter denen die anderen Teile von Valley Forest lagen.

Auch die Wilson-Farm lag hinter einem solchen Hügel.

Lucy Sherman dachte an das Fohlen mit den zwei Köpfen und daran, dass sie es fotografieren würde. Sie hatte schon von solchen Dingen gehört und gelesen, aber selbst hatte sie noch nie ein Tier mit zwei Köpfen gesehen. Eigentlich war es mal etwas anderes, darüber zu schreiben.

Doch es warteten ganz andere Aufregungen auf sie, gegen die die Sensation des Fohlens mit den zwei Köpfen verblasste und die Lucy fast um den Verstand brachten.

Sie war die erste, die dem Phantom aus dem All begegnete ...

Es war schon seit dreißig Jahren tot.

1. Kapitel

ES hatte keinen Namen. Aber es lebte. Nicht, weil ES aus Fleisch und Blut und einer Ansammlung lebender Zellen bestand. Es existierte, weil es aus Materie bestand und diese Materie mit Geist erfüllt war.

Doch dieser Geist war schon seit Vorzeiten nicht mehr frei. Die Welt, in der ES einst existierte, war in die Hände dunkler Geister gefallen, und diese hatten die noch lebenden wenigen Exemplare der einst großen Rasse zu Sklaven gemacht.

Sein Leib hatte keine bestimmte Form. ES war eine Ansammlung grau-weißen Lichts, das wie ein Schleier durch das Weltall segelte. ES war schwach und unbedeutend und abhängig von dem Willen des alles beherrschenden Molochos, der ein großes Dämonenheer sein eigen nannte und in der besonderen Gunst Rha-Ta-N'mys stand. Das alles wusste ES und noch mehr.

Da war die Tatsache der Gesetze. Die existierten schon immer. Und die Gesetze waren heilig, denn Rha-Ta-N'my, der das Universum gehörte, hatte sie geschaffen. Alles Leben ging auf sie zurück. Sie war die Mutter jeder Existenz und währte ewig. Ihr zu gehorchen, war eine Lebensnotwendigkeit, und ES lebte gern.

Molochos war einer der Großen an der Seite der Dämonengöttin. Auch ihm galt es, Gehorsam zu zollen.

»Ich brauche dich, ES«, vernahm das Wesen aus flimmerndem Licht die Stimme in seinem Bewusstsein.

»Ich höre dich, Molochos!« dachte ES. Glück und Zufriedenheit stiegen in ihm auf. Der große Molochos, der Herr der Geister, wandte sich an ihn. Wann war das zum letzten Mal geschehen? Es lag so weit zurück, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte. ES war so unwichtig, dass er gar nicht damit rechnen durfte, jemals eine Rolle in den außerordentlichen Plänen des Dämonenfürsten zu spielen.

Die Mächtigen stiegen zu den Kleinen herab. Welch ein Triumph! ES genoss das Glücksgefühl, das sich in ihm verbreitete. »Wenn ich Unwürdiger das Geringste für dich tun kann, so lass es mich wissen.«

»Unter dir liegt eine Welt ...«

»Ich habe sie schon lange wahrgenommen. Sie ist blau und funkelt wie ein Diamant. Ich spüre Leben dort, empfange Gedanken ...«

»Es sind die Gedanken derer, die dort leben. Sie nennen sich Menschen. Sie sind schlecht. Ich mache mir Sorgen um sie ... Sie tanzen aus der Reihe. Ich werde ein Exempel statuieren müssen. Und du sollst mich dabei unterstützen.«

»Ich werde dich unterstützen, Mächtiger.«

»Suche diese Welt auf! Ich werde dir genau sagen, wohin du dich begeben sollst. Alles Weitere wird sich dann von selbst entwickeln.«

ES war zufrieden. Der große, fremde Planet kam näher. Lautlos schwebte das gestaltlose Etwas den äußeren Schichten der Lufthülle entgegen und verschwand darin.

ES befand sich auf der Erde.

In einem Reich, das menschliche Augen nicht sehen konnten, herrschte hektische Betriebsamkeit.

Hinter dunklen, wehenden Schleiern stand ein bizarrer Thron, der nicht den Boden berührte, der in einer pulsierenden Schwärze schwebte. Darauf saß Molochos.

Der Dämonenfürst war in einen schwarz-roten Umhang gehüllt. Die dunklen Wände des nebelhaften Thronsaales waren seltsam transparent, als wölbe sich eine überdimensionale Kuppel über die brodelnde Finsternis, die nie ein Sonnenstrahl durchbrach. Jenseits der Kuppeln lagen die von Dämonen beherrschten Welten, und dort schien der Blick hinter Mauern und Wände zu dringen. Das Innere bizarrer Tempel öffnete sich, und die seltsamsten Rituale, nach denen die Dämonen dürsteten, wurden dort abgehalten. Die düstere, brodelnde Luft in dem Thronsaal des Molochos war erfüllt von grauenhaften Lauten, die von orkanartigen Böen zerrissen wurden. Das schrille Kreischen des Sturms und die grauenhaften Laute waren so heftig, dass menschliche Ohren dieses Tosen nicht ertragen hätten.

Übelriechende Dämpfe entwickelten sich, waberten wie Geisterfinger durch die Düsternis, in der schwärendes Unheil lauerte, Unheil und Grauen, das sich potenzierte und den bizarren, nebelhaften, geduckt hin- und hereilenden Geschöpfen zu Molochos' Füßen hochwillkommen war. Sie suhlten sich in diesen menschenunwürdigen Gefühlen und stimmten kreischend ein in die gänsehauterzeugenden Worte, in die dumpfen, beschwörenden Gesänge, die aus vielen Welten in das Dämonenfürstenreich drangen.

Molochos' tiefliegende, große Augen glühten, als wären sie von innen erleuchtet. Violett-blaues Licht sickerte kalt aus den Poren seines Gesichts, das entfernte Ähnlichkeit mit dem Satans hatte.

Die Stimmung war gut. Die Freunde und Anhänger, die Verirrten und in die Irre Geleiteten sprachen ihre schauerlichen, gottesbeleidigenden Gebete und hielten schwarze Messen zu Ehren Satans, Rha-Ta-N'mys und Molochos' ab. Hass und Gier, Neid und Missgunst und Misstrauen wurden gesät, geschürt und praktiziert, um auch jene Welten ins Verderben zu stürzen, die bisher noch nicht vollends unter die Kontrolle der Mächte der Finsternis geraten waren.

Doch sie waren auf dem Weg dazu. Der Pfad der Freiheit wurde immer enger, und nur die wenigsten bemerkten es.

Molochos hatte viele Freunde auf dieser Welt, auf der er selbst einst vor rund vierzehntausend Jahren als Mensch existiert hatte, der nur von dem Gedanken besessen war, ewig zu leben. Auf Xantilon, der legendären Insel, die wie das Drachenreich Mu und das sagenhafte Atlantis in grauer Vorzeit unterging, hatte alles begonnen.

Molochos, noch Mensch und Schwarzer Priester, ging das Bündnis mit den Mächten des Dämonenreiches ein. Es gelang ihm, sich zum Fürsten über ein Heer ranghoher Geister zu machen und Einblicke in eine Welt zu nehmen, die sich anschickte, alle bewohnten Welten im Kosmos und den Paralleluniversen jener Welt auszugleichen, der die Dämonen entstammten. Nur wer die Gesetze dieser Macht kannte, konnte sie voll ausschöpfen und zu seinen Gunsten anwenden. Molochos war den Dämonen ähnlich geworden. Andere Menschen wurden ihnen auch ähnlich. Aber damit gerieten sie in Verstrickungen und Abhängigkeit, aus denen sie sich nie wieder lösen konnten. Nicht jeder war ein Molochos ...

Doch er hatte auch Gegner, die ihn im Verborgenen bekämpften, Feinde, die sich ihm furchtlos und mutig offen gegenüberstellten. Seine beiden schärfsten Widersacher waren Mirakel und Björn Hellmark.

Mirakel – das war der Dyktenmann, dessen Seele auf einer fernen, erdähnlichen Welt geboren wurde, und der seine Reinkarnation als Mensch der Erde erlebte.

Björn Hellmark – das war ein Millionärssohn, der seine finanzielle Unabhängigkeit nutzte, um ihm, Molochos, Scherereien zu machen, wo er nur konnte.

Beide stellten eine permanente Gefahr dar, beide standen ihm im Weg. Das musste anders werden. Die Chancen standen günstig. ES war eingeschaltet – und ES wusste nicht, dass es doch einen Namen hatte.

Molochos wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sicher würden es auch noch mehr werden. Unschuldige würden mit hineingezogen. Das lag in der Natur der Sache ...

Schon von weitem sah Lucy Sherman im Licht der Scheinwerfer eine schwere Maschine, auf der ein Mann in dunkler Lederkleidung saß. Der Motorradfahrer schien auch zur Wilson-Farm unterwegs zu sein, denn hier hinter dem Hügel, wo ein zweiter, höherer lag, hörte die Straße schließlich ganz auf.

Es ging alles blitzschnell!

Die feurige Gestalt stand plötzlich mitten auf der Straße.

Der Motorradfahrer war nicht mehr in der Lage, seine Maschine herumzureißen, um den Zusammenstoß zu verhindern. Er raste in die baumhohe, menschenähnliche Erscheinung.

Lucy Shermans Nackenhaare sträubten sich.

Knisternde Flammenbündel schlugen aus der unheimlichen Lichterscheinung und hüllten den Motorradfahrer ein. Die vordere Maschinenhälfte kam jenseits des Geisterkörpers hervor und war in Flammen gehüllt. Eine ohrenbetäubende Detonation zerriss die Nacht. Der Tank explodierte.

Wie ein Pilot von seinem Schleudersitz, so wurde der Fahrer vom Sattel katapultiert. In hohem Bogen flog der junge Mann durch die Luft. Seine Lederkleidung war flammenumzüngelt.

Der Fahrer landete krachend im niederen Buschwerk, während die führerlose Maschine durch die Luft jagte und wie von einer Bombe auseinandergerissen wurde.

Glühende Metallsplitter zischten jaulend wie überdimensionale Glühwürmchen durch die Nacht. Die Maschine krachte donnernd und brennend gegen einen Baum.

Lucy Sherman schrie auf. Sie wurde sich ihres eigenen Schreies nicht bewusst und handelte instinktiv, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden.

Sie trat auf die Bremse. Zu heftig.

Der Wagen wurde nach links gerissen und raste auf die Alleebäume zu.

Lucy steuerte dagegen, den Fuß von der Bremse nehmend. Bruchteile von Sekunden kamen ihr vor wie eine Ewigkeit, und sie nahm in blitzschneller Folge die einzelnen Bilder wahr.

Mitten auf der Straße der baumhohe, durchsichtige Geist ... die brennende Maschine ... ihr Wagen, der auf diesen Geist zuraste. Nein, das wollte sie nicht! Sie hielt nach rechts, abermals bremsend. Die Geschwindigkeit sank. Aber Lucy konnte nicht verhindern, dass ihr Fahrzeug in den Graben rutschte. Ein Ruck lief durch ihren Körper. Ihr Kopf wurde nach hinten gerissen, und ein schmerzhaftes Stechen lief ihren Nacken herab.

Der Wagen stand.

Sekundenlang war Lucy Sherman wie benommen. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie mitten auf die Straße, wo das durchsichtige Ungeheuer stand ... nein, gestanden hatte, denn jetzt war es verschwunden, als habe es der Erdboden verschluckt.

War sie eingeschlafen? Hatte sie am Steuer geträumt? Gaukelten ihre Sinne ihr schon Bilder vor, die es gar nicht gab?

Nein!

Das alles war Wirklichkeit: die knisternden Flammen, die das zerschmetterte Motorrad umgaben, die Bremsspuren auf dem Asphalt. Ihr Wagen im Straßengraben ...

Der Motorradfahrer – grellte der Gedanke an den Fremden in ihrem Bewusstsein auf. Vielleicht war er nur verletzt und brauchte Hilfe! Sie kroch zitternd hinter dem Steuer hervor, blieb fünf volle Sekunden lang mit nach außen gedrehten Beinen sitzen und starrte in die Nacht. Flimmernd noch nahm sie die Umrisse des unfassbaren Wesens wahr, durch das der Motorradfahrer gefahren war. Das Nachflimmern erlosch schließlich vollends.

Wie von unsichtbaren Händen geschoben, eilte Lucy Sherman über die Straße. Angst erfüllte ihr Herz. Am liebsten hätte sie auf der Stelle umgedreht, ihren Wagen gestartet und wäre zur Wilson-Farm gebraust. Aber sie konnte den anderen nicht hilflos liegen lassen.

Der Motorradfahrer richtete sich stöhnend auf, als sie ihn erreichte. Er lebte! Der Mann schüttelte sich. Sein Helm hatte ihn vor schweren Kopfverletzungen bewahrt. Seine Lederjacke war angeschmort; es wirkte, als habe jemand ein glühendes Brenneisen in die Haut eines Bullen gebrannt.

Lucy starrte in ein jungenhaftes, sympathisches und bleiches Gesicht. Der Fahrer klopfte noch an sich herum. Geistesgegenwärtig hatte er sich auf dem feuchten Laubboden hin- und hergerollt und die Flammen zum Erlöschen gebracht. Wie durch ein Wunder schien er keine ernsthaften Verletzungen davongetragen zu haben. Sein Gesicht war zerkratzt von den Ästen, die er bei seinem Flug durch die Luft gestreift hatte. Ein Handschuh war völlig aufgerissen, und eine tiefe Wunde, in der ein großer Holzsplitter saß, war zu sehen.

Lucy lief es eiskalt über den Rücken, und der junge Motorradfahrer schloss bleich die Augen. Erst jetzt hatte er die hässliche Wunde entdeckt.

»Können Sie aufstehen?« fragte Lucy besorgt. Sie reichte ihm den Arm »Haben Sie sonst irgendwelche Schmerzen?«

Er schüttelte den Kopf und war tatsächlich in der Lage zu stehen. »Verdammt noch mal, da hab ich aber Glück gehabt!« murmelte er. Seine Stimme klang schwach. »Ich bin gerade noch rechtzeitig abgesprungen«, fuhr er fort, sich gegen einen Baum lehnend. »Eine Sekunde später wäre es aus gewesen ...«

»Warten Sie hier. Ich bin sofort zurück.« Mit einem ängstlichen Blick stellte Lucy fest, dass der Baum, gegen den die Maschine geprallt war, Feuer gefangen hatte. Das nahe Unterholz begann bereits zu glimmen. Wenn sie hier nicht sofort etwas unternahm, entwickelte sich ein Waldbrand.

Die Redakteurin lief zu ihrem Fahrzeug zurück und holte den Feuerlöscher. Es gelang ihr, den Brandherd einzudämmen, ehe er sich ausdehnen konnte.

»Ich heiße Garry«, sagte der junge Motorradfahrer, als sie matt lächelnd auf ihn zuging.

»Ich bin Lucy...«

»Haben Sie auch gesehen, was ich gesehen habe?« fragte er schwach. Er musterte sie eingehend. »Haben Sie etwas – damit zu tun?«

Seine Frage traf sie so unvermittelt, dass die junge Frau unwillkürlich zusammenfuhr. »Ich? Was sollte ich damit zu tun haben?« Sie begriff im ersten Moment nicht, worauf er hinauswollte.

Dieser Garry schien ein witziger Bursche zu sein, der schnell seine Fassung wiedergewonnen hatte. »Kommen Sie vom Mars – und haben nun menschliche Gestalt angenommen?«

Da wusste sie, worauf er anspielte. »Ich bin hinter Ihnen hergefahren. Ich habe alles nur mit angesehen.«

Er nickte ernst. »War es eine fliegende Untertasse? Nein, das wäre wohl schlecht möglich«, beantwortete er die Frage selbst. »Dann wäre ich nicht so gut erhalten davongekommen. Es war riesenhaft und hatte die Form eines Menschen – es war aber doch kein Mensch.«

»Es war ein Geist, Garry ...«

»Ein komischer Geist, der Funken sprüht und elektrische Schläge austeilt, wenn man ihn berührt.« Die Heiterkeit, die er an den Tag legte, überzeugte nicht. Wie Lucy Sherman, so stand auch er unter dem Eindruck des unheimlichen Vorfalles, für den sie beide keine Erklärung hatten. »Ich hab mir eigentlich immer mal gewünscht, einen Menschen von einem anderen Stern zu treffen. Als Junge las ich verdammt gern Science-Fiction-Romane. Da träumt man manchmal solche Sachen. Dass ich so etwas wirklich erleben würde ... vor allem überleben, das hätte ich nie für möglich gehalten.« Er taumelte nach vorn.

»Ich bringe Sie zu einem Arzt«, sagte Lucy Sherman schnell. »Hoffentlich kriege ich die Kiste ohne fremde Hilfe flott.« Sie deutete auf den Ford, der tief im Straßengraben steckte.

»Das schaffen wir schon«, knurrte Barry.

»Sie tun auf keinen Fall etwas!« widersprach sie.

Es war ihm anzusehen, dass ihm jeder Schritt Schmerzen verursachte. Vielleicht hatte er sich innere Verletzungen zugezogen.

»Wenn Sie das Auto flottkriegen, Lucy, fahren Sie den kürzeren Weg. Nicht ins Valley zurück. Da komme ich gerade her. Fahren Sie zur Wilson-Farm weiter! Die muss ja gleich kommen. Mein Onkel ist dort. Der ist als Geburtshelfer für eine Stute aktiv geworden.«

»Doc Ellert«, wunderte sich Lucy, »ist Ihr Onkel?«

»Klar. Der kann mich auch untersuchen. Ein Tierarzt muss schließlich so ein paar armselige Kratzwunden behandeln können, finden Sie nicht auch? Das muss einer ja schon können, wenn er bloß 'nen Führerschein macht.« Da brach er zusammen. Sein Kollaps erfolgte wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Lucy Sherman streckte noch beide Hände nach ihm aus, um ihn aufzufangen. Vergebens!

Garry knallte gegen die Karosserie und rutschte am hinteren Kotflügel ab.

Lucy kniete neben dem jungen Mann nieder, bettete seinen Kopf hoch, löste ihm den Helm und öffnete die angeschmorte Montur.

»Garry? Hallo, Garry!« rief die Redakteurin verzweifelt.

Also doch. Er hatte mehr abbekommen, als er selbst vermutete. Er atmete und verdrehte die Augen. Er versuchte zu sprechen. Doch über seine Lippen kam kein Wort.

Schweiß perlte auf Lucys Stirn. »Garry! Garry!« rief sie immer wieder und schlug dem Motorradfahrer mehr als einmal nicht gerade sanft auf die Wangen.

Sie musste versuchen, den Ohnmächtigen in den Wagen zu ziehen. Eilig lief sie um den Ford, öffnete die Tür, packte Garry unter den Armen und versuchte, ihn auf den Rücksitz zu ziehen. Garry war schwer wie ein Kartoffelsack.

Hilfesuchend blickte sie die nächtliche Straße entlang. Sie fühlte sich einsam hier zwischen den Bäumen und konnte nur mühsam der Angst Herr werden, die in ihr aufstieg.

Wenn nur endlich jemand käme und ihr helfen würde!

Sie lauschte in die Nacht. Kein Motorengeräusch. Lucy kam sich vor, als sei sie der einzige Mensch auf der Welt. Mit äußerster Kraft schaffte sie es schließlich doch, den jungen Mann auf den Rücksitz zu ziehen. Sie drückte die Türen zu und klemmte sich hinter das Steuer. Ihre Hände zitterten, und ihr Herz pochte wie rasend. Hoffentlich kam sie aus dem Graben heraus!

Sie biss die Zähne zusammen, legte den Rückwärtsgang ein und gab dann vorsichtig Gas. Ein Ruck ging durch den Wagen. Die Reifen fassten. Die Redakteurin hielt den Atem an, gab mehr Gas ... und die Räder drehten durch. Auch der nächste Versuch misslang.

Da hörte sie die Stimme hinter sich. »Feuer ... lautlos und gewaltig ... Elemente ... die Feuerzungen hüllen deinen Kopf ein ...«

Lucy Sherman erstarrte und blickte atemlos in den Innenspiegel. Wie an unsichtbaren Fäden emporgezogen, kam Garry hinter ihr in die Höhe. Sein Gesicht war hart und kantig, wie aus Marmor geschnitten. Seine Augen waren weit aufgerissen. Er lallte und bewegte seine Zunge wie einen Fremdkörper im Mund. Er machte den Eindruck eines Betrunkenen oder eines Berauschten, der bis zur Halskrause mit Hasch gefüllt war.

»... rot und feurig ist der Himmel – rot und feurig die Erde, über die ich schreite ... nein, ich schwebe ...« lallte er und machte seltsame, verzerrte Bewegungen.

Lucy stöhnte und krallte ihre Finger um das Lenkrad, dass ihre Knöchel hart und weiß hervortraten »Garry!« rief sie tonlos. »Garry! Was ist los mit Ihnen?«

Er reagierte überhaupt nicht. Er nahm ihre Stimme nicht wahr. Hatte er den Verstand verloren? Vielleicht ein Blutgerinnsel im Gehirn?

»Das Feuer ist Leben – aus dem Feuer kommt das Licht – der Himmel wird jetzt violett, aus dem ein glasiges, kaltes Blau hervorbricht – ein Licht das denkt, das spricht – alles ist in Bewegung – es gibt keinen Schatten – Klarheit, Reinheit – ich ...« Da war der merkwürdige Anfall vorbei. Der Ausdruck in seinen Augen veränderte sich. Der abwesende Blick schmolz dahin, sein Gesicht entspannte sich. »Lucy!« wisperte er. Ein Lächeln spielte um seine Lippen. Dann bemerkte er, dass er auf dem Rücksitz saß »Wie kommt es, dass ...« Er sprach nicht zu Ende.

»Sie haben plötzlich schlappgemacht, Garry.«

»Ich und schlapp? Das gibt's nicht, Lucy!«

»Wenn ich es Ihnen sage – und dann haben Sie etwas von viel Feuer und Licht geplappert. Sie waren völlig abwesend und schienen irgendetwas Fernes, Fremdes zu sehen.«

Er wusste von nichts mehr.

Sie drang nicht weiter in ihn ein. Sie hatte nur einen Wunsch: so schnell wie möglich von diesem unheimlichen Ort zu verschwinden. Der Zusammenstoß mit dem riesigen Geist musste irgendetwas in Garry angerichtet haben. Sie musste weg hier!

Lucy Sherman gab mehrmals Gas, fuhr jetzt vorwärts und kam Zentimeter um Zentimeter weiter voran, ohne dass die Räder durchdrehten. Sie fuhr auf diese Weise durch den Graben, wobei das Fahrzeug in Schräglage geriet. Sie fürchtete schon, es werde nach innen kippen. Dann rollte sie über eine flache Stelle hinaus auf die Fahrbahn und fuhr rasch die abgelegene Straße entlang.

Wenige Minuten später schälten sich die Umzäunung und die Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Wilson-Farm aus dem Dunkeln.

Die Umstände, die Garrys und Lucy Shermans Ankunft begleitet hatten, kamen zur Sprache. Vergessen war das zweiköpfige Pferd. Der Sheriff in Valley Forest wurde alarmiert.

Er hieß John Flic und war dreiundfünfzig Jahre alt. Sein Haar war angegraut, aber noch dicht. Flic war ein Gemütsmensch und schätzte es nicht, sich unnötig Arbeit zu machen. Wenn er eine Angelegenheit auf unkompliziertem Weg bereinigen konnte, dann war er der letzte, der Schwierigkeiten machte.

Er sah sich die Unfallstelle genau an und ließ sich zum wiederholten Mal genau die Umstände schildern, die zu dem Unfall geführt hatten. Lucy Shermans Angaben deckten sich in hohem Maß mit den Ausführungen, die Garry Brown machte. Flic wäre es lieber gewesen, der junge Mann hätte ein paar Whiskys zu viel getrunken. Aber der Alkoholtest, den er vorsichtshalber machte, ergab nichts; Brown hatte keinen Tropfen getrunken.

Alle Beteiligten und die davon hörten, standen vor einem Rätsel.

Valley Forest hatte seine Sensation, seine zwei Sensationen. Ein zweiköpfiges Pferd, das vierundzwanzig Stunden alt wurde – und einen Besucher aus dem All, den zwei klar denkende Menschen bewusst gesehen und erlebt hatten, und der nun wieder verschwunden war.

Am nächsten Tag gab Lucy Sherman ein Sonderblatt heraus, das sich wie warme Semmeln verkaufte. Valley Forest war ganz aus dem Häuschen. Die Meinungen über den Riesen aus dem All schwankten zwischen Sensationsmacherei und leiser Furcht. Von Valley Forest aus trat die Meldung ihren Weg um die ganze Welt an.

Zwei Tage später berichteten sämtliche großen Tageszeitungen über den Zusammenstoß mit dem Außerirdischen, und die Skeptiker und Miesmacher hatten ebenso ihren großen Tag wie diejenigen, die buchstabengetreu den Bericht glaubten.

Das Telefon schlug an.

Simon K. Bulter griff danach und meldete sich mit seiner dunklen, markigen Stimme.

»Es ist soweit, Bulter«, sagte der Gesprächsteilnehmer am anderen Ende der Strippe, der seinen Namen gar nicht nannte. »Sie können kassieren. Fliegen Sie morgen!«

»Okay«, murmelte Bulter nur und legte auf. Damit war ein kurzes, aber inhaltsschweres Telefonat beendet. Die Folgen, die sich daraus entwickelten, sollten schicksalhaft für mindestens zwei Personen werden.

Bulter war ein schlanker, drahtiger Endvierziger, dem man ansah, dass er viel Sport trieb, um fit zu bleiben. Er war einer der Topmanager des amerikanischen Großkonzerns Santer-Productions. Hinter diesem Namen verbargen sich zahlreiche Unternehmen, die ihre Selbständigkeit schon lange verloren hatten und von Bulter betreut wurden. Erst vor drei Jahren war Bulter an die Spitze des Santer-Konzerns gewählt worden. Sein schärfster Rivale, Brian Glint, dem man weitaus bessere Qualitäten zusprach, war zwei Tage vor der Wahl tödlich verunglückt. Damit war der Weg für Bulter endgültig freigewesen.

Der Topmanager zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief. Er stand am Fenster des zwanzigstöckigen Bürogebäudes in Manhattan und starrte über die Stadt und hinunter in die Straßenschlachten, wo die Fahrzeuge und Menschen sich wie Spielzeuge bewegten.

Spielzeuge – das waren die Menschen und Unternehmungen für ihn. Ihm war es gelungen, binnen drei Jahren das Vermögen des Santer-Konzerns um dreißig Prozent zu vermehren. Santer hatte seine Hände nun überall drin, wichtige Schlüsselstellungen waren besetzt. Ein solcher wirtschaftliche Macht demonstrierender Koloss konnte nicht mehr untergehen.

Santer produzierte für die Rüstung, Santer stellte elektrische Geräte her, Santer unterhielt drei Nahrungsmittelbetriebe für Babykost und Vitaminpräparate, Santer hatte seine Hände im Verlagswesen, in der Pharma-Industrie, Santer unterhielt die große inneramerikanischen Fluggesellschaft Inter Airlines und machte außerdem seine Geschäfte mit Versicherungen und der Produktion von Wasch- und Putzmitteln.

Ein solcher Koloss expandierte weiter. Und seitdem Bulter an der Spitze des Konzerns stand, gab es kein Halten mehr. Wirtschaftliche Macht bedeutete Macht über Menschen. Auch er war ein Mensch und hatte sich stets danach gesehnt, andere beherrschen zu können, mehr zu verdienen als andere, mehr zu besitzen. Andere waren für ihn Puppen oder Handwerkzeuge, die man benutzte und wieder beiseitelegte, wenn sie ihren Zweck erfüllt hatten.

Ein überhebliches Grinsen spielte um seine Lippen. »Ihr habt ja keine Ahnung«, murmelte er, und damit meinte er die anonymen Wesen, die dort unten über die Straße hasteten, die an den Ampeln geduldig und ungeduldig stehenblieben und auf das grüne Licht warteten, wie die in den Bussen und Autos. Jeder hatte seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Gedanken und Gefühle, und jeder kam sich so ungeheuer wichtig vor. Sie wähnten sich frei – und wurden in Wirklichkeit doch ständig beobachtet und belauert. Manch einer ahnte etwas von den Dingen, die sich hinter den Kulissen dieser Welt abspielten. Aber das Wissen derer, die sich eingeweiht dünkten, war minimal im Vergleich zu dem Wissen, das er sich angeeignet hatte. Und vor allem: er war bereit gewesen, etwas zu riskieren. Kein Gefühl mehr für Wünsche und Sorgen anderer aufbringen, bewusst böse werden – das war eigentlich ein Kunststück. Die menschliche Seele enthielt viele Schattierungen. Ihm aber war es gelungen, alle Regungen zu unterdrücken, eiskalt nur seinen Weg zu sehen und zu verfolgen und sich mit denen einzulassen, die diese Welt seit jeher bekämpften. Er dachte wie ein Teufel, ohne von seiner Herkunft und seinem Aussehen einer zu sein. Und das machte ihn zu einem entscheidenden Partner für die Mächte der Finsternis, mit denen er wie weiland der suchende Faust einen Pakt einging.

Diese Welt bot ihm alles, was sie aufbringen konnte: Reichtum, Besitz und schöne Frauen. Er hatte eine einflussreiche Stellung inne, die ihm so schnell niemand abspenstig machen konnte. Er brauchte keinen Widersacher zu fürchten. Wenn ein Aufsteiger versuchen sollte, ihm den Platz streitig zu machen, würde ihm das schlecht bekommen. Dafür sorgten seine Freunde. Sie hatten auch für Brian Glints Unfall gesorgt. Nur mit ihnen konnte man solche Abmachungen treffen.

Bulter rauchte seine Zigarette zu Ende und dachte daran, was er in den nächsten zwei Tagen zum Abschluss bringen musste. Strohmänner hatten alles so weit vorbereitet, dass die Übernahme eines ausländischen Großunternehmens erfolgen konnte. Er würde einen Strich unter eine Geschichte ziehen, die sich systematisch entwickelt hatte, die mit ein paar betrügerischen Manipulationen und wichtigen Telefonaten begann.

Die Hellmark'schen Pharma-Werke in Deutschland waren reif. Alfred Hellmark war pleite. Und damit würde sich auch das Leben seines Sohnes von Grund auf ändern müssen ...

2. Kapitel

Björn konnte nicht fassen, was sein Vater ihm mitzuteilen hatte.

Der blonde Mann mit den breiten Schultern und den schmalen Hüften saß ihm im Wohnraum der Hellmark-Villa in Darmstadt gegenüber. Hier lebte Alfred Hellmark seit über vierzig Jahren. Die alte Villa stammte noch aus der Zeit seiner Eltern.

Alfred Hellmark war gealtert. Sein Gesicht war grau, seine Augen eingefallen. Er sah mitgenommen und übernächtigt aus. Björn hatte seinen Vater lange nicht gesehen. Die Abenteuer, in die Molochos ihn verwickelt hatte, waren schuld daran, dass es lange zu keiner Begegnung zwischen Vater und Sohn gekommen war.

»Wie konnte das geschehen?« fragte Björn leise. »Die Werke waren finanziell gesund. Weshalb dann dieser plötzliche Umschwung?«

»Es ist kein plötzlicher Umschwung, Björn.« Alfred Hellmarks Stimme klang wie ein Hauch. Er griff nach dem halbgefüllten Weinglas und nippte daran, als müsse er seine Lippen benetzen, ehe er fortfahren konnte. »Schon vor einem Jahr zeichneten sich erste Anhaltspunkte ab.«

»Warum habe ich nichts davon gehört, Vater?«

»Ich wollte dich nicht mit Dingen belasten, die du doch nicht ändern konntest. Außerdem hast du selbst genug an dem zu tragen, was du erfüllen musst. Hinzu kommt, dass ich die Lage offenbar doch nicht richtig eingeschätzt hatte. Ich habe Aktien verkaufen müssen. Die einzigen, die sich bereiterklärten, einzusteigen, waren die Santer-Productions in den Staaten. Ich musste größere Geldmittel lockermachen, um das Forschungsprogramm, das wir laufen hatten, weiterführen zu können. Die Santers waren interessiert, weil sie ebenfalls an einem Krebsimpftstoff arbeiten. Wir hatten den Ehrgeiz, eher auf dem Markt zu sein. Doch dann zeigten sich unerwartet Rückschläge. Weiterer Aktienbesitz ging an die Santers. Ich hoffte noch immer, sie wieder zurückkaufen zu können. Es gelang mir nicht. Ich geriet stattdessen in immer stärkere finanzielle Abhängigkeit, und nun ist das eingetreten, was ich eigentlich verhindern wollte: mir gehört nichts mehr. Selbst das Haus, in dem ich noch wohne, ist Eigentum der Santer. Ich bin nicht mal in der Lage, die Forderungen zu begleichen, die in den nächsten Tagen auf mich zukommen.«

Björn Hellmark nagte an seiner Unterlippe. »Du hast zu lange geschwiegen«, konnte er seinem Vater den Vorwurf nicht ersparen. Aber er sah auch ein, dass seine Kenntnis von den Dingen nichts hätte ändern können.

Stunde um Stunde saßen sie beisammen, und Björn nahm Einblick in die Bücher. Alles hatte seine Richtigkeit. Und doch – das Ganze hatte einen faden Beigeschmack. Ging hier wirklich alles mit rechten Dingen zu? Der finanzielle Ruin seines Vaters bedeutete auch das Ende seiner eigenen finanziellen Unabhängigkeit. Doch daran wollte er zunächst noch keinen Gedanken verschwenden. »Wann soll überschrieben werden?« fragte er mit rauer Stimme.

»In drei Tagen.«

»Zeit genug, die Bücher noch einem neutralen Wirtschaftsprüfungsinstitut vorzulegen. Mir kommt das alles nicht geheuer vor. Hier hat irgendjemand gedreht – jemand, der nicht dich, sondern mich treffen will!«

Björn wusste schon zu viel über die Welt der Dämonen, um seinem Gefühl von vornherein zu misstrauen. Sie konnten sehr handfest in lebenswichtige Abläufe eingreifen, und seine Erlebnisse in Las Vegas hatten ihm gezeigt, dass Molochos, der oberste der Dämonen, offenbar einen Weg beschritt, der unschuldige Opfer mehr denn je in Mitleidenschaft zog.

»Wo findet die Begegnung statt?«

Alfred Hellmark nannte den Namen eines Hotels in Frankfurt. Das Ganze war offenbar nur noch eine Formsache. Alfred Hellmarks Partner flog noch am gleichen Tag wieder in die USA zurück.

»Ich möchte gern dabeisein.«

»Das geht nicht, Björn. Das widerspricht unseren Abmachungen.«

»Wer ist dein Partner?«

»Simon K. Bulter.«

Der Topmanager der Santer-Unternehmen! Allzu viel wusste Björn nicht über ihn. »Ich muss ihn sehen. Nur ganz kurz. Das genügt schon. Irgendwie wird es möglich sein, Vater.« Unwillkürlich griff er in seine Hosentasche und tastete nach der zusammengeknüllten Dämonenmaske, die er stets bei sich trug.

Der kleine Konferenzraum war für dreißig Personen vorgesehen.

Alfred Hellmark und Simon K. Bulter kamen sich mit den beiden Anwälten ihres Vertrauens, die der Vertragsunterzeichnung und -übergabe beiwohnten, ziemlich verloren vor. Die beiden Vertragspartner waren sehr ernst.

Hellmarks Gesicht wirkte wie aus Stein gemeißelt. Diesen Tag würde er nie in seinem Leben vergessen. Hier wurde besiegelt, was schon lange Zeit in der Luft lag. Hellmark verstand die Welt nicht mehr. Er suchte die Schuld bei sich. Hatte er versagt?

Der deutsche Unternehmer schraubte betont langsam die Kappe des Füllfederhalters ab, als wolle er diesen schrecklichen Augenblick hinauszögern.

Da flog die Tür zum angrenzenden Raum auf. Bulters Kopf ruckte herum. Die beiden Anwälte sprangen von ihren Plätzen auf und wurden kreideweiß. Der Amerikaner gab einen spitzen Schrei von sich. Auf der Schwelle stand ein Mensch – mit einem Totenschädel, dessen Augen wild glühten! Das war keine Maskerade, es war ein lebender Toter!

Da sprang auch Bulter auf und schüttelte das momentane Grauen und die Ratlosigkeit ab wie eine zweite Haut. Dann fiel die Tür zum Nebenzimmer wieder ins Schloss. Bulter löste sich vollends aus dem Bann und sprang um den Tisch herum. Der Manager riss die Tür auf. Der Raum dahinter war leer. Ganz hinten befand sich eine weitere Tür. Der jagte Bulter entgegen und riss sie ebenfalls auf. Er blickte hinaus auf den Korridor, durch den gerade ein Zimmerkellner kam, der einen lautlos rollenden Teewagen vor sich herschob. Auf einem silbernen Tablett standen zwei Sektkelche, ein Eiskübel und eine verdeckte Platte. Der Geruch von Wild stieg dem Amerikaner in die Nase ...

»Entschuldigen Sie bitte«, sprach er den Kellner an. »Ist Ihnen auf dem Korridor eben jemand begegnet, der ...« Im letzten Augenblick besann er sich eines anderen. Es kam ihm doch zu blöd vor, einen Menschen zu beschreiben, der einen Totenschädel auf den Schultern sitzen hatte.

»Nein, Sir, mir ist niemand begegnet.«

Bulter nickte angespannt. Er blickte den Korridor entlang, die Treppenaufgänge hoch und runter und warf auch einen Blick zum Lift, der gerade zwei Stockwerke tiefer hielt, wie die Etagenanzeige bewies. »Da hat uns wohl einer einen Schreck einjagen wollen, Hellmark«, sagte er zu dem Unternehmer und grinste dünn. »Können Sie sich denken, wer das gewesen ist?«

Alfred Hellmark schluckte und zuckte irritiert mit den Schultern. »Nein, natürlich nicht ...« Aber er wusste es ganz genau, und Bulters verhaltenes Grinsen deutete darauf hin, dass auch er genau wusste, was hier gespielt worden war.

Björn Hellmark war mit der Dämonenmaske aufgetaucht, ohne seinen Vater davon in Kenntnis zu setzen. Björn wollte ganz sicher gehen, dass es auch wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut war, mit dem sein Vater da ein Geschäft zu Ende brachte, das ihr Leben von Grund auf veränderte.

Bulter war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Kein Dämon war in ihm, kein Geist des Molochos bestimmte sein Handeln. Die Maske hatte keine Reaktion ausgelöst.

Die beiden Männer kehrten an ihre Plätze zurück.

»Auf diesen Schreck in der Abendstunde sollten wir vielleicht doch einen Drink nehmen«, meinte Bulter jovial, als sei überhaupt nichts geschehen.

Alfred Hellmark schüttelte den Kopf.

»Nun, dann eben nicht. Noch etwas, Mister Hellmark: dieses kleine Störmanöver eben, das war doch etwas für Kinder, finden Sie nicht auch? Damit kann man doch erwachsene Menschen nicht ins Bockshorn jagen. Ob der Maskierte vielleicht doch nicht mit einem Ihrer Geschäftsführer oder Prokuristen identisch war, mhm?« Bulter lachte dünn, und Hellmark fand, dass sein Vertragspartner einen merkwürdigen Sinn für Humor entwickelte. »Dabei brauchen die Herren doch gar keine Bedenken zu haben. Wir haben uns bereiterklärt, die gesamte Belegschaft unverändert zu übernehmen. Lediglich in der Spitze selbst kommt es zu Veränderungen. Doch dafür müssen Sie Verständnis haben, Mister Hellmark. Nach den Vorfällen konnten wir schlecht einen Mann an der Spitze lassen, der einfachste unternehmerische Grundsätze missachtet hat. Am Verkauf der Werke tragen Sie einen Großteil der Schuld.«

»Es waren die Umstände«, erwiderte Alfred Hellmark scharf. Das Verhalten des Amerikaners ärgerte ihn. Was erlaubte sich dieser Mann eigentlich? »Sie haben geschickter operiert. Ehe ich erkannte, was los war, gehörte mir schon nichts mehr.«

»Umstände?« Bulter zog die Augenbrauen hoch und ging nur auf die ersten Worte des Deutschen ein. »Nun ja, so kann man es auch bezeichnen. Ich würde einfach sagen: Sie haben über Ihre Verhältnisse gelebt. Sie haben zu viel privat verbraucht. Wenn innerhalb von zwei Jahren Millionenbeträge auf ein privates Konto in die Schweiz fließen, fragt man sich, wer da eigentlich was bezwecken will.«

Alfred Hellmark stand wie erstarrt. Er musste sich an der Tischplatte festhalten. »Was sagen Sie da?« fragte er tonlos. Jegliches Blut war aus seinem Gesicht gewichen.

»Die Wahrheit! Auch das neutrale Institut ist doch auf diese Tatsache gestoßen.«

»Das ist mir neu!«

»Nun, es ist müßig, sich jetzt darüber noch zu unterhalten, Mister Hellmark. Der Vertrag ist perfekt. Sie haben keine Schulden mehr, und um alles andere haben wir uns jetzt zu kümmern.«

Bulter streckte ihm die Hand entgegen, doch Hellmark ergriff sie nicht. Der Amerikaner verließ den Konferenzraum, und Alfred Hellmark blieb wie ein begossener Pudel noch minutenlang allein zurück. Dann aber ging ein Ruck durch seinen gebeugten Körper. Drei Minuten später saß der ehemalige Unternehmer in einem Taxi und fuhr zu dem Hotel drei Straßenzüge weiter, wo er sich mit seinem Sohn verabredet hatte.

Björn war auch tatsächlich da. Die beiden Männer blickten sich an, und Alfred Hellmark las in den Augen seines Sohnes die Enttäuschung.

»Er war ein Mensch, Vater! Dabei hatte ich gehofft ...«

»Ich muss dich allein sprechen. Unter vier Augen«, sprudelte es über Alfred Hellmarks Lippen. »Nicht hier ... bei all den Menschen.« Er wirkte plötzlich sehr nervös.

Björn ging mit ihm nach draußen. Sie setzten sich in die große Halle in die Nähe des Kamins. Schweiß perlte auf Alfred Hellmarks Gesicht. Er drückte Björn den Brief in die Hand, in den der Bogen eingelegt war, den der neutrale Wirtschaftsprüfer dem Schreiben hinzugefügt hatte.