Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

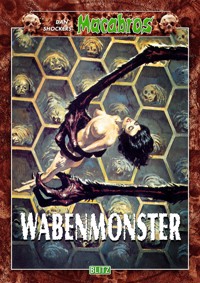

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Die Nachtseelen von Zoor Die geheimnisvolle Zitadelle taucht wieder auf - doch etwas stimmt nicht mit ihr. Seit dem Angriff auf das Zentrum der drei schwarzen Magier ist die seltsame Anlage defekt. Kräfte sind freigesetzt worden, deren Shab-Sodd sich in ferner Vergangenheit auf seiner Reise in das Mikrouniversum bediente. Die Nachtseelen von Zoor tauchen auf, von jenem grauenvollen Ort, von dem man sagt, dass der Irre von Zoor, Nh oor-Thruu, dort zu Hause sei. Sie fallen über die Menschen her, und Björn Hellmark erkennt, dass es nur einen Weg gibt, die Nachtseelen zu beseitigen. Einen furchtbaren Weg ... Die Wabenmonster Die drei schwarzen Magier, Überbleibsel einer fremden Rasse, sind ein Mittelding zwischen Technik und Magie. Die tausend Kammern der Zitadelle erweisen sich als Speicher geheimnisvoller Ereignisse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - und als Tore in andere Welten. Björn Hellmark stößt auf ein einmaliges Geheimnis, eine Welt, die vom Aussterben bedroht ist. Die Bewohner wirken dem mit aller Kraft entgegen, und die Auswirkungen sind auch auf der Erde zu spüren. Viele Menschen sterben, andere erwartet ein weit schlimmeres Schicksal in den entsetzlichen Waben der Fremden ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 35

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-735-1

Dan Shockers Macabros Band 35

WABENMONSTER

Mystery-Thriller

Die Nachtseelen von Zoor

von

Dan Shocker

Prolog

Er erwachte ohne sichtlichen Grund und war von einer Sekunde zur anderen voll da. War da nicht ein Geräusch gewesen, das ihn geweckt hatte?

Gaston Belmonds Sinne waren geschärft. Wenn man wochenlang durch den Dschungel wandert, werden die Sinne sensibler und reagieren auf jedes Geräusch. Selbst im Schlaf. Ein dumpfes, fernes Grollen hatte ihn munter gemacht. Das gehörte nicht zu den Geräuschen der Nacht, die für den Urwald typisch waren.

Der fünfundvierzigjährige Franzose richtete sich auf und warf einen Blick auf die Frau an seiner Seite. Luciles Augenlider zitterten. Auch sie reagierte, wenn auch verspätet. »Was ist los?«, fragte sie schlaftrunken, rieb sich die Augen und fuhr sich durch das lange, honigblonde Haar.

»Keine Ahnung! Es hat sich angehört, als wäre ein Baum umgestürzt«, erwiderte der braungebrannte Mann leise. Er beugte sich nach vorne und drückte den Zelteingang auseinander. Vor ihm lag der freie Lagerplatz. In der Mitte war noch die Feuerstelle zu sehen, wo sie am frühen Abend zusammen gegessen hatten. Links daneben stand ein zweites, genau ihm gegenüber ein drittes Zelt. In dem einen war sein Freund und Begleiter, Albert Nevieux, untergebracht, ein Mann, dessen Tier- und Landschaftsfotografien weit über die Grenzen seiner Heimatstadt Paris bekannt und bekannt und beliebt waren.

In dem anderen lagen die fünf Träger der Expedition, die Gaston Belmond in eigener Initiative zusammengestellt hatte und durchführte.

Alles ringsum war wieder still bis auf die typischen Geräusche der Dschungelnacht: Piepsen, Rascheln, Rauschen in den großen Baumwipfeln, das Knacken von Ästen, wenn in unmittelbarer Nähe des Lagers ein Tier sich durchs Unterholz bewegte. Manchmal kreischte ein Vogel, dass es sich anhörte, als befände er sich in Todesnot.

Über die kleine Lichtung, auf der sie rasteten, spannte sich der dunkle, klare Nachthimmel, an dem tausend glitzernde Sterne standen.

Das kalte ferne Licht lag schimmernd auf den fleischigen Blättern der Büsche und Bäume und vertrieb die Finsternis vom Lagerplatz.

Gaston Belmond erkannte im Zelt gegenüber plötzlich eine heftige Bewegung.

Die Wände bäumten sich nach außen, als würde jemand von innen dagegen drücken. Der Eingang wurde aufgerissen, und geduckt liefen zwei, drei dunkelhäutige Gestalten ins Freie.

Die Träger!

Was war nur los? Sollte wegen eines bisher nicht identifizierbaren Geräuschs im Zelt dort drüben Angst und Furcht eingezogen sein? Belmond hatte bei der Auswahl der Eingeborenen gesonderten Wert darauf gelegt, dass sie fortschrittlich eingestellt waren. Heutzutage war es schließlich nicht mehr so wie vor hundert oder hundertfünfzig Jahren, als die ersten Europäer im schwarzen Kontinent ihre Forschungsreisen durchführten.

Die meisten Stämme in diesem Bezirk, den Gaston Belmond mit seinen Begleitern besuchte, hatten schon Berührung mit Weißen gehabt.

»Was ist denn los?«, rief er über den nächtlichen Platz. »Warum lauft ihr denn davon?«

Er bediente sich der Eingeborenensprache. Außer seiner Leidenschaft für abenteuerliche Reisen gab es kaum eine Sprache der Welt, in der Belmond nicht mindestens einen Satz hätte sagen können.

Die weißen Augäpfel der Farbigen leuchteten in der Dunkelheit. Die Männer machten keine Anstalten, stehen zu bleiben. Wie von Furien gehetzt, stürzten sie nach allen Seiten, brachen in die Büsche und verschwanden im Dschungel.

Das war Belmond zu viel.

Mit einem Fluch auf den Lippen warf er das Moskitonetz zurück und kroch nach draußen.

Auch die beiden anderen Träger, die sich noch im Zelt befanden, tauchten am Eingang ihrer Unterkunft auf und starrten entsetzt in die Richtung, aus der Belmond kam. Sie liefen dann davon, ohne auf seinen Zuruf zu reagieren.

»Stehen geblieben! Bleibt hier! Verdammtes Pack«, brüllte der Franzose aufgebracht durch die Nacht. »Ich habe euch bezahlt ... Ich hab ein Recht darauf, dass ihr bis zum Ende unserer Reise dabei seid ...«

Die Schwarzen dachten nicht daran zu gehorchen.

Auch Albert Nevieux, der Fotograf, kroch aus seinem Zelt.

»Verdammt noch mal!«, fluchte er. »Was ist denn hier los? Du machst einen Lärm, als ob dir sämtliche Träger davon gelaufen wären.«

»Genau! Damit triffst du den Nagel auf den Kopf«, entgegnete Belmond. »Die Kerle sind verrückt. Irgendetwas scheint ihnen über die Leber gelaufen zu sein, wenn ...«

Er unterbrach sich, als er sah, wie die Augen seines Gegenübers sich plötzlich weiteten. »Nichts geschieht ohne Grund«, kam es über Alberts Lippen. »Dreh dich um, Gaston ... Schau dir das an!«

Belmond wandte den Kopf. Genau hinter seinem Zelt, nur wenige Schritte entfernt, befand sich etwas, das bei ihrer Anwesenheit noch nicht da gewesen war.

Gaston Belmond wollte sprechen, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken.

Zwischen dem Dickicht hinter der ersten Reihe der Baumriesen, die den Lagerplatz säumten, befand sich eine Ruine, die entfernte Ähnlichkeit hatte mit den Resten einer mittelalterlichen Burg.

Grobes Mauerwerk ragte schräg aus dem Boden und wurde flankiert von einem gewaltigen, halb abgebrochenen Turm, dessen Zinnen in der Dunkelheit mehr zu ahnen, denn zu sehen waren.

Es schien, als wäre dieses steinerne Ungetüm innerhalb der letzten Minuten wie ein Monster der Urzeit aus dem Boden gekrochen. Aber Steine waren tot. Sie konnten sich nicht bewegen.

Wie in Trance gingen Gaston Belmond und Albert Nevieux auf die Erscheinung zu ...

Erscheinung?

Im ersten Moment konnte man das Objekt aufgrund der besonderen Umstände, mit der es sichtbar wurde, dafür halten.

Doch als die beiden Männer unmittelbar davor standen, begriffen sie, dass sie keiner Halluzination zum Opfer gefallen waren. Es handelte sich zweifellos um die Reste einer Burg! Mitten im Urwald des Kongo!

Eine paradoxere Situation konnten sich die beiden Männer im Moment nicht vorstellen.

Gaston Belmond ging in die Hocke und tastete vorsichtig nach einem massigen Steinquader, der zur Stützmauer der Ruine gehörte. Kühl und rau fühlte sich die Oberfläche an.

Direkt dahinter begann ein großer Torbogen, der in eine unbekannte Finsternis führte.

Die Steine waren alt, aber sie hatten niemals hier im Dschungel gelegen! Sie waren weder mit Moos überwachsen, noch vom wild wuchernden Dschungel in Mitleidenschaft gezogen.

Aus dem Zelt trat nun auch Lucile Belmond.

Die honigblonde Französin mit dem Baby-Doll-Gesicht und den geschmeidigen Bewegungen einer Katze kam um das Zelt herum. Sie begriff ebenso wenig wie die beiden Männer, was da im Dschungel hinter ihnen aus dem Nichts entstanden war.

»Hier spukt's«, nickte der Fotograf aus Paris. »Die Sache ist natürlich hochinteressant für mich. Ein solches Motiv mitten im Dschungel bekommt man nicht alle Tage vor die Linse. Ich hole schnell meine Kamera, bin sofort wieder da ...«

»Bring noch eine Taschenlampe mit«, sagte Belmond mit belegter Stimme.

»Ich möchte dieses Wunderding bei Licht näher betrachten.«

»Gaston«, wisperte Lucile, »was hat das alles nur zu bedeuten?« Die dunklen Augen der schönen Frau blickten ängstlich.

»Keine Ahnung, Cherie. Wenn ich es wüsste, wäre mir auch wohler.«

Er dachte an die Träger und sprach über sie. Er konnte ihr Verhalten nun verstehen. Auch sie hatten das Geräusch gehört, noch vor ihm. Voller Entsetzen hatten sie von ihrem Zelt aus gesehen, wie sich aus dem Nichts Reste einer Burg materialisierten.

Die abergläubischen Eingeborenen wussten keinen Rat, fanden keine Erklärung. Damit standen sie mit den Weißen, die sie hierher begleitet hatten, auf einer Ebene. Auch Belmond, seine Frau und Albert Nevieux konnten sich den mysteriösen Vorgang nicht erklären.

Der Fotograf brachte außer seiner Kamera zwei Taschenlampen mit.

Die eine knipste Belmond sofort an.

Wie ein riesiger Geisterfinger wanderte der Strahl lautlos über die kahlen grauschwarzen Wände des klobigen Gesteins, über die Rundungen des Turms mit den winzigen Fenstern und den Torbogen hinweg, um dann wieder zitternd vor den Füßen des Mannes zu verharren.

»Bleibt hier«, sagte Gaston Belmond unvermittelt.

»Was hast du vor?«, fiel Lucile ihm ins Wort. »Ich bleibe auf keinen Fall allein hier ...«

»Das sollst du auch nicht, Cherie«, entgegnete der Mann. »Albert ist bei dir.«

»Was hast du vor?«, wiederholte sie.

»Bevor ich mir die Ruine von innen ansehe, will ich erst wissen, wie groß der Komplex eigentlich ist, der hier vom Himmel herunter gefallen ist ... Dass Teile von Skylab auf die Erde flogen, daran ist nicht mehr zu zweifeln. Dass aber Teile von Burgen herabstürzen, das ist das neueste ...«

»Vielleicht steckt ein spleeniger Ölmillionär dahinter«, warf Albert unvermittelt ein.

»Und was soll er damit zu tun haben?«, fragte Lucile Belmond.

»Ganz einfach. Diese Leute wissen ja nie so genau, was sie mit ihrer Zeit und vor allem mit ihrem vielen Geld anfangen sollen. Bevor es ihnen langweilig wird, kommen sie auf die verrücktesten Ideen. Ich kenne einen, der hat vor Jahren in Schottland ein verwittertes Castle Stein für Stein abtragen und auf seinem Landsitz in Kalifornien wieder aufbauen lassen. Gewissermaßen als Wochenendburg auf seinem zwanzigtausend Quadratmeter großen Anwesen!« Gaston warf einen Blick in den nächtlichen Himmel. »Die Maschine hat keiner von uns gehört. Vielleicht hat der Pilot nicht mal gemerkt, dass er seine Fracht verloren hat.«

Nevieux grinste von einem Ohr zum anderen und glaubte dieser mysteriösen, beängstigenden Situation einen Touch ins Lächerliche gegeben zu haben.

Belmond musste unwillkürlich lachen. »Also, bleibt zusammen! Wenn etwas sein sollte, ruft! Ich geh um das Ding mal rum ...« Er ging auf den Turm zu, als er plötzlich stutzte.

»He?«, sagte er verwundert. »Was ist denn das?«

Der Lichtstrahl seiner Taschenlampe fuhr ruckartig in die Höhe und leuchtete die Steine ab, die zwischen der Rundung des Turms und der anschließenden massiven Mauer aufgerissen waren.

Interessiert trat er näher. Auch Albert Nevieux tauchte neben ihm auf. Die Steine waren von eigenartigen dunklen Adern durchzogen, die der Oberfläche eine erhabene Struktur verliehen.

War es das Licht, oder narrten ihn seine überstrapazierten Nerven?

Diese langen aderähnlichen Gebilde, etwa so dick wie ein Finger, bewegten sich! Das hatte überhaupt nichts mit dem Licht- und Schattenspiel zu tun. Noch ehe er und Nevieux etwas sagen konnten, passierte es schon. Etwas Schwarzes glitt aus dem Stein, als hätte es sich durchgefressen. Es war etwa dreißig Zentimeter lang, feuchtschimmernd, glatt wie ein Aal und dick wie der Zeigefinger eines kräftigen Mannes.

Das Ding sprang ihn an!

Genau auf seine Hand zu, die die Stablampe hielt.

Gaston Belmond zuckte zusammen, ein schriller Aufschrei entfuhr seiner Kehle.

Das schlangenförmige, aalglatte Ding schob sich blitzschnell unter seinen Hemdsärmel, und er spürte den kalten, glitschigen Körper auf der Haut seines Unterarms. Das Ding glitt nach oben.

Belmond wirbelte herum. Er schüttelte seinen Arm wie von Sinnen, ließ die Taschenlampe fallen und griff mit seiner Rechten nach dem Ärmel des linken Armes.

Er machte sich nicht die Mühe, erst den Knopf zu öffnen. Mit fahriger Bewegung riss er die Manschette in die Höhe und zog zitternd den Hemdsärmel über den Ellbogen, als er schon den scharfen Schmerz verspürte. Er meinte, jemand würde mit einer dicken Nadel seine Vene anstechen.

Im gleichen Moment registrierte er das Ungeheuerliche, Unfassbare, das ihn erschauern ließ.

Das schwarze, glatte Ding hatte mit einem einzigen Biss seine Vene geöffnet. Ein Blutstropfen quoll hervor, der in die Mundöffnung der vampirischen Kreatur rollte. Im nächsten Moment schlüpfte das unheimliche, schlangenartige Etwas in die Vene – und weiter in Gaston Belmonds Körper. Dem Franzosen standen vor Grauen die Haare zu Berge ...

»Irgendetwas ist da faul. Seit einer Woche kann ich ihn nur am späten Abend erreichen, und er behauptet, nicht viel Zeit zu haben. Ich solle mich kurz fassen, wenn ich etwas auf dem Herzen habe.«

Der Mann, der so sprach, saß in einem der besten Feinschmeckerlokale in Paris. Es war – Jacques Belmond, der Sohn des Amateurarchäologen und Privatgelehrten Gaston Belmond.

»Verstehen Sie sich mit Ihrem Vater nicht? Gibt es Probleme?« Der Mann, der dies fragte, hieß Marcel Leclerque. Er war Privatdetektiv und von Jacques Belmond in das Lokal gebeten worden.

»Im Gegenteil! Ich habe mit meinem Vater ein ausgezeichnetes Verhältnis. Aber er hat sich verändert. Seitdem er von der Reise zurück ist ...«

»Und das schließen Sie aus der Tatsache, dass er sich nur noch abends sprechen lässt?«

»Das ist nur ein Punkt, Monsieur Leclerque. Es ist die ganze Art und Weise, wie er zu mir spricht. Er hat mit einem Mal so wenig Zeit.«

»Ist Ihr Vater – Witwer?«

»Wie kommen Sie denn darauf?«

»Es könnte bedeutsam sein ...«, entgegnete Leclerque, ein großer, gutaussehender Mann mit schwarzem, gelocktem Haar, Augen mit einem warmen Braunton und einer geraden, aristokratischen Nase. Seine Stimme klang dunkel und angenehm, und Jacques Belmond konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Mann jemals laut reden oder gar schreien würde.

»Mein Vater ist verheiratet, und zwar mit seiner ersten Frau, die meine Mutter ist«, entgegnete Belmond. Er betonte jedes einzelne Wort. »So gesehen, Monsieur Leclerque, befinden Sie sich mit Ihrer Kombination auf dem Holzweg. Wenn Sie allerdings meinen, dass mein Vater eine Freundin hätte, das kann ich natürlich nicht wissen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass meine Eltern eine gute Ehe führen und sich prächtig verstehen. Meine Mutter ist eine ausgesprochen gutaussehende, interessante Frau ...«

»Umso besser. Dann können wir das ausschließen.«

»Dennoch verstehe ich nicht, worauf Sie eigentlich hinaus wollen«, warf Belmond ein. Er hatte von Freunden gehört, dass Leclerque zuverlässig in seinem Fach wäre und die erstaunlichsten Dinge zuwege brächte. Belmond hatte nie im Leben zuvor etwas mit einem Privatdetektiv oder der Polizei zu tun gehabt.

»Lassen wir das jetzt«, nickte Leclerque, griff nach seinem Glas, lächelte Belmond zu und nahm einen Schluck Rotwein. »Erzählen Sie weiter! Ich bin unhöflich, Monsieur ... Entschuldigen Sie! Ich unterbreche Sie sehr oft.«

»Allzu viel gibt es da nicht mehr zu berichten. Es ist die Veränderung, die mir aufgefallen ist. Es ist, als stehe mein Vater unter einem Druck, als würde er bedroht ... Und warum, so frage ich mich, ist er tagsüber nicht mehr erreichbar? Das war früher ganz anders. Das hat sich geändert, seit seiner letzten Forschungsreise ...«

»Was sind das für Reisen, die Ihr Vater immer unternimmt?«

»Reisen aus Neugierde und Besessenheit. Es bereitet ihm einfach Freude, sich die Welt anzusehen. Aber nicht als Massentourist, sondern als Individualist. Er benutzt Wege, die sonst niemand sucht. Er jagt in Afrika, auf Sumatra und Borneo ebenso wie in Indien. Er ist stets auf Entdeckungen aus, weil die Welt, wie er glaubt, noch viele Rätsel und Geheimnisse birgt. Wenn er unterwegs ist, fühlt er sich stets als Forscher und Sucher und hofft, eines Tages durch Zufall oder gezielt eine entscheidende Entdeckung zu machen. Wie einst Heinrich Schliemann ... Das hat er sogar schon wörtlich gesagt ... Mein Vater ist ein großartiger, interessanter Mensch. Er ist vielseitig, hat Verständnis für alles, und wenn man bedenkt, dass er erst Mitte Vierzig ist, hat er es in der kurzen Zeit schon sehr weit gebracht.«

Leclerque nickte. Er kannte die Familiengeschichte der Belmonds. Vor hundert Jahren hatte der Großvater von Gaston Belmond im Gebiet der Languedoc und Rousillon Felder mit Rebstöcken gekauft und mit einem kleinen Winzereibetrieb begonnen. Doch Gaston Belmonds Vater war es nicht gelungen, die Firma über die Ansätze eines kleinen Familienbetriebes zu erweitern. Erst der junge Gaston nahm die Sache in die Hand. Mit modernem Management zog er einen Reklamefeldzug auf, machte den Namen Belmond in ganz Frankreich berühmt, änderte die Etiketten auf den Weinflaschen und investierte, dass man befürchtete, die nächsten Generationen würden noch bis zum Hals in Schulden stecken. Aber die kaufmännische Kalkulation Gaston Belmonds erwies sich als goldrichtig.

Der Privatdetektiv griff unvermittelt nach der mitten auf dem Tisch stehenden Weinflasche. Er drehte sie so, dass er das verschnörkelte und auffallende Etikett betrachten konnte. Auf ihm prangte der Name Belmond, in goldenen Buchstaben, als Zeichen für die Güte eines besonderen Weines.

»Ihr Vater ist demnach auch ein sehr großzügiger Mann«, sinnierte der Detektiv aus Paris. »Er lässt Sie studieren, macht Ihnen keinerlei Vorschriften und zwingt Sie nicht, unbedingt auch Weinbauer zu werden, um später mal den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Einen Mann mit derart großem Herzen findet man leider nur selten ...«

Jacques Belmond nickte. »Sie sprechen mir aus der Seele, Leclerque. Es ist also nicht die Sorge darum, dass etwas auf dem Gut Saint Martin vorgeht, wovon ich nicht die geringste Ahnung habe. Manchmal kommt es mir so vor, als wolle Vater mir etwas sagen, wenn sich die Gelegenheit dazu biete, aber – entschuldigen Sie bitte, dass ich jetzt so drastisch werde – dann scheint irgendetwas mit einer Pistole im Nacken hinter ihm zu stehen und ihn davon abzuhalten.«

»Sie denken an – Erpresser?«

»Ja. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen.«

»Aber dann, Monsieur, verstehe ich eines nicht. Wieso wenden Sie sich an mich und nicht direkt an die Polizei? Das würde Sie erstens keinen Sou kosten und wäre zweitens der folgerichtige Weg, den Sie gehen müssten ...«

»Diesen Gedanken hatte ich auch. Aber es sind die Zweifel, die mich davon zurückhalten. Welche Beweise habe ich? Keine! Ich kann der Polizei mit nichts weiter kommen, als mit einem Verdacht. Und der ist verdammt gering. Schließlich spricht mein Vater mit mir, schließlich ist er zu Hause. Ich brauchte eigentlich nichts anderes zu tun, als einfach hinzufahren.«

»Und warum, Monsieur Belmond, tun Sie das nicht?«

»Wieder aus Angst. Nach seiner Rückkehr aus dem afrikanischen Busch war er sehr einsilbig und hat kaum etwas über seine Reise gesprochen. Er ließ mich wissen, dass er sich nicht wohl fühle und ihn diesmal die Reise sehr angestrengt habe. Sonst, wenn wir miteinander telefonieren, fragt er nach meinem nächsten Besuch. Aber diesmal kein Wort!«

»Das allerdings ist merkwürdig«, nickte Leclerque nachdenklich. »Und durch ein unverhofftes und nicht angemeldetes Auftauchen auf dem Gut fürchten Sie, etwas verkehrt zu machen, nicht wahr?«

»Genau, Monsieur! Ich möchte, dass Sie dies für mich tun. Ich würde Ihnen die Pläne des Besitzes von Saint Martin zu treuen Händen überlassen, damit Sie sich mit der Lage der Gärten und Gebäude und den Räumlichkeiten vertraut machen können. Gehen Sie äußerst vorsichtig und geschickt vor!«

»Das, Monsieur, ist meine Spezialität«, fiel der Privatdetektiv ihm ins Wort.

Belmond fuhr fort, als hätte er die Bemerkung seines Gesprächspartners überhaupt nicht gehört. »Versuchen Sie herauszufinden, was auf dem Gut vorgeht, weshalb mein Vater tagsüber nicht anwesend ist, warum er sich bei Freunden in der Öffentlichkeit nicht mehr sehen lässt. Versehen Sie mich mit allen Informationen, die Sie für notwendig und richtig halten! Ich habe mich an Sie gewandt, weil ich der Überzeugung bin, dass mein Fall bei Ihnen in besten Händen ist.«

»Fall, Monsieur Belmond? Bis jetzt ist nichts geschehen ...«

»Vielleicht haben Sie recht. Fast hoffe ich es, Leclerque. Aber vielleicht ist schon mehr geschehen, als wir beide ahnen und wissen können. Diesmal hat mein Vater etwas von seiner Reise mitgebracht, mit dem er nicht so schnell fertig wird. Mit dem Plan gebe ich Ihnen außerdem Fotos und eine Liste der Personen, die auf Gut Saint Martin leben. Fotografieren Sie jeden, und vor allen Dingen jeden Fremden, von dem es bisher kein Bild gibt! Vielleicht kommen wir auf diese Weise dahinter, was zu Hause vorgeht. Ich selbst kann noch nichts unternehmen, wie Sie verstehen werden. Vielleicht werde ich selbst schon beobachtet, ohne es zu merken. Vielleicht weiß man auch nicht, dass ich mich in Paris aufhalte und es einen Sohn Gaston Belmonds gibt, der hier studiert. Ich bin sehr unruhig, weil die Ungewissheit an meinen Nerven zehrt ...«

»Das ist nur verständlich. Ich werde alles daran setzen, diese Ungewissheit so schnell wie möglich in Gewissheit zu verwandeln. Ich nehme an, Monsieur, dass Sie innerhalb von achtundvierzig Stunden all das wissen, was notwendig ist, um die entsprechenden Schritte zu unternehmen.«

Diesmal irrte der smarte Privatdetektiv.

1. Kapitel

Marlos, die unsichtbare Insel, lag zwischen Hawaii und den Galapagos.

Sie war die Heimat geworden für eine Handvoll Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die dämonischen Einflüsse in der Welt einzudämmen und die Mächte der Finsternis zu entlarven, ehe sie Unheil anrichten konnten.

Auf Marlos waren im Lauf der Zeit viele einfache Blockhütten entstanden, die jenen Unterkunft boten, die auf der Insel lebten.

Dies war außer Björn Hellmark, dem Herrn dieser unsichtbaren Welt, Carminia Brado, die Frau, die er liebte, Rani Mahay, sein bester Freund, Pepe, sein Adoptivsohn, Jim, der Guuf, der ein Kind zwischen einem Dämon aus der Vergangenheit der Erde und einer irdischen Frau war, und Arson, der Mann mit der Silberhaut, der aus der Zukunft stammte und zur Zeit eine Gastrolle auf Marlos gab. Ebenfalls Bewohner von Marlos waren Camilla Davies und Alan Kennan und von Zeit zu Zeit die junge Osloerin Anka Sörgensen, sowie Tina Morena, eine Schauspielerin, die gemeinsam mit Anka eine parapsychische Einheit darstellte, die es ihnen ermöglichte, mysteriöse Bezirke des Jenseits und parallele Räume aufzusuchen. Durch einen Zufall waren sie beide hinter das Geheimnis ihrer Fähigkeiten gekommen, und es war ihnen klar geworden, dass sie ihre Kräfte nur benutzen konnten, wenn sie sie gemeinsam einsetzten.

Dies war jedoch in der letzten Zeit sehr wenig, wenn überhaupt nicht möglich gewesen.

Tina Morena arbeitete an einem neuen Film, der zur Zeit auf Hawaii spielte, und Anka Sörgensen, die inzwischen Dr. Thor Belman geheiratet hatte und einen Doppelnamen trug, hielt sich meistens in Oslo auf, um ihren Mann in der Praxis zu unterstützen.

In der dritten Blockhütte am Strand, auf einer leichten Anhöhe liegend, hielten sich in dieser Stunde Björn Hellmark, Rani Mahay, Arson, der Mann mit der Silberhaut, und Ak Nafuur auf.

Ak Nafuur war ein Zwillingsbruder jenes Geisterführers, den Björn unter dem Namen Al Nafuur kennengelernt hatte. Dieser, ein Zauberpriester aus dem versunkenen Xantilon, hatte sich seit der Anwesenheit Ak Nafuurs auf der Insel nicht wieder bei Hellmark gemeldet. Davor war Björn es gewöhnt, dass sein unsichtbarer Freund sich von Zeit zu Zeit telepathisch bei ihm meldete und ihm irgendeinen Hinweis gab, oder auch nur ein paar flachsende Bemerkungen von sich gab. Al Nafuur hatte sich als ein humorvoller Geist erwiesen.

Zwischenzeitlich hatte Hellmark mehr als einmal versucht, von sich aus den Kontakt zum Reich der Geister aufzunehmen. Oft war es in der Vergangenheit dazu gekommen, dass Al Nafuur darauf reagierte. Doch nun blieb er stumm.

Hellmark machte sich Sorgen, teilte dies seinen Freunden aber nicht mit. Hing die Anwesenheit von Al Nafuurs Zwillingsbruder auf der Insel damit zusammen, dass der Freund aus dem Jenseits sich nicht mehr meldete? Erblickte er keinen Sinn mehr darin, Informationen zu geben, die nun ein anderer auch geben konnte?

Nur so konnte Hellmark das Schweigen deuten. Aber bei Al Nafuur wusste man nie, woran man war.

Im Mittelpunkt des Gespräches, das die Freunde in der Blockhütte führten, stand jedoch nicht der Geisterführer Hellmarks, sondern Danielle de Barteauliee, jene junge Frau, deren Schicksal seit langer Zeit ungeklärt war.

Die Kenntnisse Ak Nafuurs, der vor kurzer Zeit noch Molochos, der Dämonenfürst gewesen war, erwiesen sich als eine wahre Goldgrube für Hellmark.

Als Björn in dieser Stunde an dem klobigen, rustikalen Tisch saß und Ak Nafuur ihn als Gesprächspartner genau gegenüber sitzen hatte, entdeckte er zum ersten Mal Spuren des Alters, die ihm zuvor nicht aufgefallen waren. Da hatte es sie auch noch nicht gegeben.

Der Herr von Marlos ließ sich sein Erschrecken nicht anmerken.

Kam es wirklich so, wie Ak Nafuur gefürchtet hatte?

Einst auf Xantilon – vor rund zwanzigtausend Jahren – entschloss sich Ak Nafuur, sein Leben als Molochos weiterzuführen. Er verschrieb seine Seele Rha-Ta-N'my, der Dämonengöttin. Mit den Mächten der Finsternis zusammenzuarbeiten, wurde ihm mit ewigen Dämonenleben gelohnt. Durch den Einsatz von sieben Augen des Schwarzen Manja gelang Hellmark es, Molochos aus dem Bannfluch zu befreien, in den er sich selbst hineinmanövriert hatte. Die dämonischen Geister, die in ihm hausten, verließen seinen Körper, und Molochos wurde wieder frei.

Er, der nur allzu bereite Diener Rha-Ta-N'mys, war nun wieder zu ihrem Gegner geworden. Durch die Absage an die Dämonengattin war ihm das Geschenk ewigen dämonischen Lebens genommen worden. Ak Nafuur richtete sich darauf ein, nun schnell zu altern und einen Tod zu sterben, wie er natürlich war. Er würde dann eingehen in ein Jenseits, das die schwarzen Widersacher bisher nicht kontrollieren und über das sie keinen Einfluss gewinnen konnten.

»Danielle de Barteauliee, eine französische Adlige, war das, was man am ehesten als weiße Hexe bezeichnen kann«, sagte Ak Nafuur. »Ich wurde damals eingehend über das Abenteuer in der fremden Welt informiert, in der du mit Danielle gefangen warst.«

»Und dort habe ich sie auch verloren«, nickte Björn.

»Ja, ich weiß. Sie geriet in einen geheimen Tempel Rha-Ta-N'mys und begegnete ihr dort. Zwischen der Französin und der Dämonin existierte eine Abmachung, die auf den Vater von Danielle zurückgeht. Um okkulte und magische Macht in diesem Leben zu gewinnen, war er bereit, einen Schwur abzulegen. Diese Abmachung betraf auch seine Tochter. Als es jedoch daran ging, auch ihr Leben Rha-Ta-N'my zu verschreiben, der gegenüber er einen Vertrag eingegangen war, wollte er den Rückzug antreten und seine Vertragspartner hintergehen. Danielle de Barteauliee besaß zwar magische Fähigkeiten, die man ihr so leicht nicht wieder wegnehmen konnte. Aber sie durfte diese Fähigkeiten nur anwenden, wo es den Dämonen genehm war und ihnen Vorteile brachte. Die junge Französin aber tat genau das Gegenteil. Dies wurde ihr zum Verhängnis, Björn, als euer Zusammentreffen erfolgte. Sie hat sich in dich verliebt ...«

Er wusste tatsächlich alles.

Rani Mahay, der Inder mit der prächtigen Glatze, zog leicht die Augenbrauen empor, und ein verschmitztes Lächeln spielte um seine Mundwinkel. Er wusste nur zu gut, wie sehr Björn Hellmark Carminia Brado liebte, die Frau, der er bereits in einem früheren Leben begegnete.

Heute war Carminia eine junge, verführerisch schöne Brasilianerin, die er beim Karneval in Rio vor Jahren kennenlernte, und die in sein Geheimnis als Macabros, jenes Mannes, der an zwei Orten gleichzeitig sein konnte, eingeweiht war.

»Diese Liebe wurde für sie zur Erlösung, aber auch zum Schicksal«, fuhr Ak Nafuur fort. »Rha-Ta-N'my zog darunter den Schlussstrich. Sie schleuderte Danielle de Barteauliee in diese Zeit zurück und zwang sie zu einem Leben, das ihrer nicht würdig ist.«

»Dann weißt du also genau über ihr Schicksal Bescheid?«

»Bis zu diesem Punkt, ja«, bestätigte der Gefragte. »Danach dann habe ich mich nicht weiter für sie interessiert Ich hatte schließlich alle Hände voll zu tun, deiner habhaft zu werden und mir einiges Neues einfallen zu lassen, um zu verhindern, dass du an Macht und Einfluss gewinnst.«

Es war gut, dass man in aller Offenheit über diese Dinge sprechen konnte. Seit der Anwesenheit Ak Nafuurs auf Marlos war durch sich überstürzende Ereignisse nicht die Gelegenheit gewesen, über alles zu reden. In den ersten Tagen hatte ihn ein todesähnlicher Schlaf gefangen genommen, in dem sich seine Erschöpfung ausglich, in die er nach dem Ausfahren der Dämonen geraten war.

»Mir ist Zeit und Ort bekannt, an dem Danielle in dieser Welt ankam. Weiteres weiß ich nicht über sie ...«

Björn Hellmark war froh, wenigstens so viel zu erfahren, nachdem lange Zeit überhaupt keine Möglichkeit gewesen war, auch nur das geringste zur Aufklärung des Verbleibs von Danielle in die Wege zu leiten.

»Nenne mir den Ort, an dem sie sich befindet, und ich werde alles versuchen, sie aufzuspüren«, sagte Hellmark.

»Dieser Ort heißt Paris. Doch Paris ist groß. In welchem Etablissement sie ihre Dienste anbietet, entzieht sich meiner Kenntnis. Und heute habe ich keine Gelegenheit mehr, Nachforschungen anzustellen.«

»Aber wir, Ak, wir haben diese Möglichkeit! Und ich habe Freunde, die mich dabei unterstützen. Paris, das wäre etwas für Rani ...« Der muskelbepackte Inder warf einen vielsagenden Blick auf den blonden Deutschen. »Ich glaub, ich ahne, was du mit mir vorhast«, bemerkte er leise.

Björn Hellmark lachte. »Es ist immer gut, wenn zwei Menschen sich miteinander verstehen, ohne viel zu reden.«

»Und wann, Björn, soll ich anfangen?«

»Nach Möglichkeit sofort. Je eher wir ihre Spur finden, desto besser. Für sie, und für uns. Danielle hat mir das Leben gerettet, und ich konnte seinerzeit nichts für sie tun. Wenn wir wissen, wo sie sich aufhält, wäre es nur eine Frage der Geschicklichkeit, sie aus den Klauen ihrer Bezwinger zu befreien. Denn töten können sie sie nicht. Dies wurde damals im Vertrag zwischen den ungleichen Partnern festgelegt. Danielle de Barteauliee hat sich verändert. Zu ihrem Vorteil, und damit zu unserem. Sie gehört hierher nach Marlos, weil sie guten Willens ist. Und vor zukünftiger Bedrängnis kann sie sich hier bei uns am besten schützen.«

Rani Mahay nickte und schlug mit der flachen Hand auf den rustikalen Tisch, der die Mitte des Raumes einnahm, in dem ein angenehmes, gedämpftes Licht herrschte. Die Bastrollos waren herabgelassen und filterten das helle Sonnenlicht, das über Marlos lag.

Die rohe Holzdecke und die Wände hatten ihr natürliches Aussehen behalten, waren weder angestrichen noch gebeizt, und der Duft des frischen Holzes erfüllte die Luft.

»Okay«, kam es über Rani Mahays Lippen. »Ich bin bereit, meine Fühler auszustrecken. Ich werde also sämtliche Vergnügungsetablissements der Seine-Metropole unter die Lupe nehmen. Ihr müsst allerdings damit rechnen, auf meine Rückkehr einige Zeit zu warten ...«

»Und warum?«, warf Björn ein.

»Richtet euch mal darauf ein, mich als Greis wiederzusehen. Ich nehme an, dass das Unternehmen für einen einzelnen Mann eine Lebensaufgabe ist!«

Björn Hellmark kam es darauf an, gezielte Unternehmungen zu starten, um die Gefahr an der Wurzel zu packen.

Er wollte in einem weiteren Fall eine präzise Angabe Ak Nafuurs, als es zu einem unerwarteten Zwischenfall kam.

Pepe, der kleine Mexikanerjunge, den er an Sohnes Statt angenommen hatte, streckte plötzlich seinen Kopf durch das gegenüberliegende Fenster, das nur zu zwei Drittel vom Rollo bedeckt war.

»Björn«, rief er dem blonden Mann leise zu. »Bitte entschuldige, dass ich störe. Ich muss dir jedoch etwas ausrichten. Es ist sehr wichtig!«

»Was hast du auf dem Herzen, mein Junge?«

Zwischen diesen Menschen, die hier eine Gemeinschaft bildeten, gab es kein Geheimnis. Da konnte jeder frei sprechen.

»Ich war bei Mr. Patrick in New York. Er hat mich gebeten, dir auszurichten, dass er sich gern mal wieder mit dir unter vier Augen unterhalten möchte. Es scheint da etwas sehr Wichtiges zu geben ...«

Alle, die in der einfachen Blockhütte versammelt waren, wussten sofort, worum es ging.

Richard Patrick war der Verleger von Amazing Tales. Dies war eine Zeitschrift, in der okkulte, magische und grenzwissenschaftliche Themen behandelt wurden. Viele Leser kauften Amazing Tales aus Neugier. Sie hatten einfach Freude daran, über Dinge zu lesen, die geheimnisvoll und rätselhaft waren. Sie machten sich über das Geschriebene wenig oder gar keine Gedanken. So war es nicht verwunderlich, dass nur einige Leute merkten, dass das meiste, was Richard Patrick in seiner Zeitschrift mitzuteilen versuchte, auf tatsächlichen Begebenheiten beruhte. Björn Hellmark war eifriger Leser dieses Magazins. Ein umfangreicher Mitarbeiterstab in allen Teilen der Welt versorgte den Verlag in New York regelmäßig und ständig mit den neuesten Erkenntnissen und Berichten.

Merkwürdigkeiten, die sich überall in der Welt ereigneten, waren gerade für Björn Hellmark und seine Getreuen von besonderem Interesse. Aus den mysteriösen Artikeln las er Hinweise auf Feinde, die aus der Finsternis kamen, sich unter Menschen mischten oder Menschen wie Marionetten benutzten.

Jetzt, nach Pepes Rückkehr aus New York, wurde Björn sofort hellhörig. »Hat er noch etwas gesagt?«, wollte er wissen.

»Nein, Björn. Das war alles ...«

Doch gerade das Wenige konnte schon genug sein. Richard Patrick hatte Pepe offensichtlich nicht beunruhigen oder mit Informationen versehen wollen, die für den Jungen ungeeignet waren.

»In Ordnung! Vielen Dank! Ich werde mich gleich darum kümmern ...« Hellmark meinte es wörtlich. Für ihn war es nicht notwendig, lange Reisevorbereitungen zu treffen. Für niemand auf der Insel Marlos gab es eigentlich ein solches Problem.

Wenn einer den Wunsch hatte, das weltabgeschiedene Eiland mitten im Pazifischen Ozean jenseits der Datumsgrenze zu verlassen, dann genügte im wahrsten Sinn des Wortes ein einziger Gedanke.

Es gab eine wunderbare Eigentümlichkeit, die mit dem Aufenthalt auf Marlos Hand in Hand ging. Jeder, der sich längere Zeit dort aufhielt, war imstande, seinen Körper an jeden beliebigen Ort der sichtbaren Welt zu versetzen. Die Reise dauerte Bruchteile von Sekunden, denn nichts ist schneller als der Gedanke.

Die Möglichkeit, nach Lust und Laune die Insel zu verlassen und irgendwo aufzutauchen, ob in London, Berlin, New York, Paris, Bangkok, Sydney, Madrid oder in einem weltabgeschiedenen Punkt wie Nord- oder Südpol, wie eine ferne Insel auf der anderen Seite der Erdkugel, war für niemand auf der Insel etwas Besonderes.

Jeder beherrschte diese Fähigkeit.

Björn Hellmark hatte darüber hinaus noch andere Möglichkeiten.

Ohne dass er selbst Marlos verließ, konnte er seinen Zweitkörper entstehen lassen und ihn an jeden beliebigen Ort versetzen.

Davon machte er jetzt, unmittelbar nach Pepes Mitteilung, Gebrauch.

Alle, die anwesend waren, ahnten es, ohne jedoch zu sehen, wie Björns Zweitkörper Tausende von Meilen entfernt im Korridor eines Bürohochhauses mitten in New York materialisierte.

Der gleiche Björn Hellmark, der auf Marlos mit den Freunden sprach, existierte nochmal als Ätherkörper, als Doppel. Björns Zweitkörper unterschied sich in nichts vom Original. Macabros blickte aufmerksam nach allen Seiten und setzte sich dann in Bewegung.

Der Lift rauschte in die Höhe. Das rote Licht über der Tür flammte auf.

Die beiden Türhälften glitten zurück. Fünf Personen verließen den Aufzug. Es waren vier Japaner und ein Amerikaner. Der Amerikaner verschwand mit seinen Begleitern, die ihm folgten wie die frisch geschlüpfte Brut der Entenmutter, aufgeregt sprechend und wild gestikulierend um die nächste Gangbiegung.

Aus den Gesprächsfetzen, die Macabros auffing, entnahm er, dass es sich um ein technisches Problem bei einem Computer handelte, der aus Tokio geliefert worden war und nicht wie erwartet funktionierte.

Die Computerfirma war in der gleichen Etage untergebracht wie Richard Patricks Büro- und Redaktionsräume. Macabros betätigte den Klingelknopf neben der Mahagonitür, an der ein großes Messingschild angebracht war.

Gleich darauf wurde ihm geöffnet. Eine von Patricks Angestellten kannte ihn schon als Besucher und führte ihn ins Vorzimmer zur Chefsekretärin.

Es wäre Björn Hellmark ein Leichtes gewesen, seinen Zweitkörper Macabros direkt in den Raum zu versetzen, wo Richard Patrick sich gerade aufhielt.

Doch die Fähigkeit der Präkognition, des Blickes in die Zukunft, war ihm nicht gegeben. So verzichtete er auf ein solches Unternehmen. Er hatte keine Lust, seinen Freund vielleicht in einem Augenblick mit einem Besuch zu überraschen, wo er gar nicht darauf gefasst war, oder gerade eine geschäftliche Unterredung führte.

Macabros ließ sich, wie jeder andere auch, anmelden.

Und Richard Patrick ließ diesen Gast nie warten. Selbst wenn er sich mitten in einer Besprechung befand, entschuldigte er sich und brach sie ab, um mit Hellmark – oder Macabros – zu reden.

Patrick war ein Mann in mittleren Jahren, mit leicht graumelierten Schläfen und einem angenehmen Äußeren. Er war ein freundlicher, leutseliger Mensch, mit dem man bestens auskam.

Die beiden Männer begrüßten sich wie zwei alte Freunde.

Und das waren sie auch!

Zu einer Zeit, als Björn Hellmark in einer anderen Dimension von dämonischen Wesenheiten festgehalten wurde und Carminia Brado schwere Stunden durchmachte, war Richard Patrick es gewesen, der ihr Mut und Hoffnung zusprach und sich rührend um sie kümmerte. Darüber hinaus versuchte er das Menschenmögliche, um einen Ausweg aus dem Dilemma zu finden und Hellmarks Fährte und die seines Freundes Rani Mahay aufzuspüren. Wie schwer dies war, wusste niemand besser als die, die im Geisterreich zu Hause waren.

»Du hast einen prachtvollen Jungen. Auf Pepe ist Verlass«, sagte Richard Patrick, kaum dass er die gepolsterte Bürotür ins Schloss gedrückt hatte. Kein Wort von dem, was in diesem Büro gesprochen wurde, konnte jetzt noch nach außen dringen. »Seitdem du dich entschlossen hast, ihn regelmäßig als Boten zu mir einzusetzen, funktioniert unsere Kommunikation besser.« Der untersetzte Verleger lächelte. »Nimm Platz, Björn! Ich muss dir etwas erzählen ...«

Es war ihm egal, ob Björn Hellmark oder dessen Doppelkörper Macabros hier angekommen war. Für Patrick gab es da keinen Unterschied.

»Du machst es spannend, Rich«, erwiderte Macabros. Er zog sich den bequemen Besuchersessel vor den Schreibtisch und nahm Platz. »Worum geht es?«

»Hast du jemals etwas von einem Fotografen namens Albert Nevieux gehört?«

Macabros dachte einen Moment nach. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein. Warum? Sollte ich ihn kennen?«

»Vielleicht. Das weiß ich noch nicht so genau. Hör zu und sag mir dann, was du von der Sache hältst ...« Richard Patrick lehnte sich in seinem Sessel zurück, schlug die Beine übereinander und fasste seinen Besucher aufmerksam ins Auge.

»Vor genau vier Tagen erhielt ich die letzte Nachricht eines Mitarbeiters, der in Paris ansässig ist und regelmäßig für uns Artikel schreibt. Sein Name ist Pierre Yves Bayonne. Ein fähiger und zuverlässiger Mann. Bayonne ließ mich zunächst wissen, dass Albert Nevieux aller Wahrscheinlichkeit nach im Besitz von Fotos ist, die die Zitadelle zeigen ...«

Macabros richtete sich im Sessel auf.

Die Zitadelle der Grausamen, wie er jenes geheimnisvolle, aus einer anderen Dimension, einem anderen Raum kommende Bauwerk im Stillen nannte, war eines der großen Geheimnisse, die sein Leben begleiteten. Es war nicht minder groß und wichtig wie die Alptraumstadt Gigantopolis und die Krypta der Regenbogenmenschen, deren Geheimnis sie bis zur Stunde noch nicht gelöst hatten.

»Was weißt du darüber?«, fragte Macabros erregt.