Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

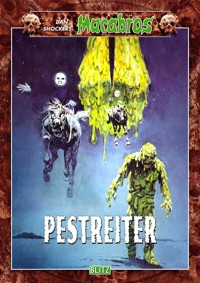

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Die Pestreiter Ein altes Abenteuer in der Welt des Mikrokosmos erlangt neue Bedeutung. Die Schatten der Vergangenheit greifen nach Björn und seinen Freunden. Es scheint, als hätte Ak Nafuur in weiser Voraussicht das Eingreifen des unheimlichen Hauptdämons Myriadus vorausgeahnt, der nun voll ins Spiel kommt. Eine neue Krankheit tritt auf, die Menschen wie die Fliegen sterben lässt. Die Ärzte sind machtlos - nur Hellmark weiß, das es sich um eine Krankheit handelt, die es normalerweise auf dieser Seite der Welt nicht gibt! Denn der Keim der Vernichtung kommt aus dem Reich der Dämonen des Mikrokosmos ... Mandragoras Zaubergärten Die fünfte Botschaft des Freundes liegt vor Björn Hellmark. Er muss in Mandragoras Zaubergärten vordringen und den Kristall der bösen Träume vernichten. Doch dort, in einer Welt, die mit der irdischen nicht vergleichbar ist, wartet eine böse Überraschung. Die Weichen für den Untergang der Freunde sind bereits gestellt ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 41

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-741-2

Dan Shockers Macabros Band 41

PESTREITER

Mystery-Thriller

Die Pestreiter

von

Dan Shocker

Prolog

In der Höhle war es unheimlich. Doch niemand beobachtete in diesen entscheidenden Minuten den seltsamen Vorgang.

Mitten aus dem afrikanischen Dschungel ragte ein üppig bewachsener Erdhügel hervor, zu dem ein Zugang existierte, der auch dann noch übersehen wurde, wenn Forscher oder Abenteurer dicht davor standen. Das undurchdringliche Dickicht war ein echter Schutzwall. Nur Eingeweihte hätten ihn auf Anhieb gefunden. Unter riesigen Luftwurzeln uralter Bäume verborgen lag eine Art grotesker, unterirdischer Dom von beachtlicher Ausdehnung. Die Entfernung zwischen Boden und Decke betrug mindestens fünfzehn bis zwanzig Meter. Doch dass jemand diese Höhle ohne Gefahr für Leib und Leben betreten konnte, daran war nicht zu denken. Der Boden war ein einziger schwammiger Sumpf, in dem alles versank. Die Höhle barg ein Geheimnis. Es befand sich in der Tiefe und kam plötzlich an die Oberfläche.

Winzig klein, erinnerte es im ersten Moment an schillernde Tautropfen, die von den blubbernden Schlammblasen empor geschleudert wurden. Die winzigen Tropfen waren anfangs durchsichtig wie Wasser und nahmen dann einen gelblichen Schimmer an. Sie waren leicht wie eine Feder und schwebten empor, als genüge ihnen die geringste Luftbewegung.

Einige wie Tautropfen aussehende Bläschen hatten einen geringeren Durchmesser als ein Stecknadelkopf. Die meisten Tropfen schwebten der Höhlendecke entgegen und blieben an dem verwirrenden Wurzelgeflecht kleben. Mit bloßem Auge waren sie nicht mehr wahrnehmbar.

Was da in der Tiefe des schlammigen Sees entstanden war, schien von einem alles überblickenden und kontrollierenden Geist gesteuert zu werden. In den Bewegungen der winzigen Tropfen war nichts Zufälliges. Auch dass ausgerechnet nur ein einziger der versteckten Öffnung entgegenschwebte, war kein Zufall. Es geschah aus eigener Kraft und war wohlüberlegt.

Der gelbe Punkt, der durch die Luft segelte, passierte den Ausgang und schwebte ins Freie.

Dunkelheit!

Aus der Dschungelnacht drangen die typischen Geräusche. Leben überall. Und auch das winzige Gelbe war Leben. Leben aus einem anderen Land, einem anderen Bereich der Wirklichkeit. Es kam aus dem Mikrokosmos und hieß Myriadus.

Was man ihm nicht ansah, war die Tatsache, dass es tausendfachen Tod in sich trug.

Der winzige Punkt, der zwischen den dicht stehenden Bäumen durch die Dschungelnacht schwebte, war erfüllt von Wissen, Denken und Fühlen. Dem Wissen, Denken und Fühlen eines dämonischen, unfassbaren Wesens, dem alles Menschliche bekannt und vertraut war und das sich deshalb so sicher in dieser Welt bewegen konnte.

Der Tropfen blieb kein Tropfen. Er wurde länglich, oval. Seine Farbe war jetzt intensiv grün-gelb, sodass er sich wie ein geheimnisvoller Leuchtkäfer aus der Dunkelheit schälte.

Doch diese Form blieb auch nicht.

Das nun etwa drei Millimeter messende eiförmige Objekt blähte sich auf wie ein Luftballon und nahm die Gestalt eines Vogels an, der sich Sekunden später mit erstaunlicher Sicherheit durch die Nacht und die üppig wuchernde Wildnis bewegte.

Wäre ein Forscher in der Nähe gewesen und hätte den Vogel durch die Luft eilen sehen, ihm hätten sich viele, kaum beantwortbare Fragen aufgedrängt. Nur an einem hätte er nicht gezweifelt: dass der Vogel mit dunklem Gefieder bei den bestehenden Umweltbedingungen hervorragend getarnt war.

Das Tier glitt mit raschem Flug durch die Luft. Es hatte ein bestimmtes Ziel, nein, er, Myriadus hatte es ... die Wildnis weit hinter sich zu lassen und zivilisierte Gebiete aufzusuchen. Die Wildnis und Abgeschiedenheit hatte er gebraucht, um sich ungestört entwickeln zu können.

Diese Entwicklung war ganz in seinem Sinn verlaufen. Die Zellen hatten sich in der Tiefe des Bodens vermehrt, ohne dass es jemand bemerkt hatte. Wie in anderen Dimensionen und Welten würde er planmäßig vorgehen, um die Macht zu erringen, um Rha-Ta-N'my, der Dämonengöttin, zu beweisen, dass Myriadus auf dem Plan war. Wie im Mikrokosmos, wo er als Gott verehrt wurde, würde er auch hier ganze Landstriche verwüsten und Besitz von ihnen ergreifen. Eine Herrschaft des Schreckens zu errichten, das lag in seinem Sinn.

Dass es schneller ging, als er einkalkuliert hatte, verdankte er dem Zufall.

Den scharfen Augen des Vogels entging nicht der schwache Feuerschein. Das Tier veränderte sofort seine Flugrichtung, schoss zwischen den Ästen eines niedrig stehenden Baumes hindurch und erreichte gleich darauf einen kleinen Lagerplatz, auf dem abseits vor einer Buschgruppe ein Zelt stand. Mitten auf dem Platz war eine Feuerstelle errichtet. Ein Rest von Glut ließ das heruntergebrannte Holz nachglimmen.

Der Vogel umflatterte die Feuerstelle einige Male, ehe er sich dem einsamen Zelt zuwandte. Der Eingang war fest verschlossen. Um das Zelt war ein Graben gezogen. Tiefe Atemzüge verrieten, dass der oder die Personen im Zelt fest schliefen. Der Vogel wollte mehr wissen. Er landete auf der Spitze des Zelteingangs. Die Landung des leichten Körpers erfolgte so sanft, dass die straff gespannte Plane an der betreffenden Stelle kaum in Bewegung geriet.

Der Vogel, entstanden aus einer einzigen Zelle des unwahrscheinlichen Myriadus, drehte den Kopf nach allen Seiten. Ein dickes Tau lief unterhalb des Zeltdaches durch Ösen und hielt die beiden sich überlappenden Teile der Plane, die den Eingang bildeten, fest zusammen. Auf diese Weise wollte man es wilden Tieren erschweren, die notdürftige Unterkunft zu betreten.

Für die Zelle des Myriadus aber gab es kein Hindernis, wenn sie erst mal vollwertig war und den Reifeprozess abgeschlossen hatte. Der Vogel schrumpfte zusammen, nahm eine bizarre, längliche Form an und wurde zu einem dünnen Faden, der von eigenständigem Leben erfüllt war. Der Faden glitt in schlängelnder Bewegung an der dunkelbraunen Zeltplane entlang und rutschte dann wie von selbst durch den winzigen Spalt, der zwischen den beiden überlappenden Teilen bestand. Der Zwischenraum war nur einen zehntel Millimeter breit. Platz genug für den Faden, um durchzukommen. Ohne Widerstand rutschte er ins Zeltinnere.

Dort richtete sich im gleichen Moment eine Gestalt auf.

»Eric?«, sagte eine verängstigte weibliche Stimme.

Der Mann an ihrer Seite war sofort hellwach. Automatisch griff er nach dem Gewehr neben sich. »Ist was, Peggy?«

»Ich weiß nicht, da war ein Geräusch.« Die Frau hielt den Atem an und lauschte.

Der Mann an ihrer Seite schüttelte den Kopf. »Es ist alles völlig ruhig, bis auf den Krach, an den wir uns schon gewöhnt haben. Kein Grund zur Besorgnis. Du hast dich bestimmt getäuscht.«

»Jetzt ist es nicht mehr da, Eric ... aber einen Moment war es ganz nahe. Es hörte sich an, als wäre jemand ans Zelt gekommen ... ich bekam es nur mit, weil ich gerade wach lag, aber nicht gleich reagierte.«

Der Mann richtete sich vollends auf und nahm mit der rechten Hand die griffbereit neben ihm liegende Stablampe an sich. Ein breiter, greller Lichtstrahl flammte auf, der das Zeltinnere im Nu völlig ausleuchtete.

Der Lichtkegel war auf den Eingang gerichtet. Wäre jemand oder etwas Großes vor dem Zelt gewesen, hätte sich schon jetzt sein Schatten abgezeichnet.

Eric Fraplin, ein international bekannter Abenteurer, der Schlagzeilen dadurch machte, dass er verrückt anmutende Reisen unternahm, war furchtlos und ein in tausend Gefahren gestählter Mann, den nichts so leicht in Harnisch brachte. Er zog mit einem Ruck die Leine aus den Ösen und klappte die Plane nach außen.

Mit dem Gewehr im Anschlag spähte er in die Nacht und überblickte den freien Platz vor dem Zelt. Nur wenn man genau hinsah, war ein zweites Zelt in der Dunkelheit zwischen den dicht stehenden Büschen zu erkennen. Auch dort war alles ruhig. In dem Zelt lagen vier Schwarze, Eingeborenen-Träger, die Fraplin und Peggy Lascane, die Anglo-Französin, begleiteten.

Die sechsundzwanzigjährige Frau, mit der Fraplin seit drei Jahren befreundet war, beugte sich nach vorn und schloss zu ihm auf. Dabei bemerkte sie den hauchdünnen Faden nicht, der etwa drei Zentimeter lang und weniger als einen zehntel Millimeter dick war und weiter an Substanz verlor. Der Faden hatte die Farbe des grünbraunen Schlafsackes.

»Die Luft ist rein, Peggy«, sagte Fraplin. Dennoch verließ er das Zelt, drehte eine Runde und ließ den Lichtkegel über Boden, Büsche und Bäume wandern. Das Raunen und Kreischen im nächtlichen Dschungel verstärkte sich.

Obwohl er aufmerksam suchte, entdeckte er nichts, das Peggys Wahrnehmungen untermauert hätte. Die dunkelhaarige Frau mit den Sommersprossen um die Nase war dennoch nicht überzeugt.

»Es hat sich angehört wie ein fliegender Vogel, der sich schließlich aufs Zelt setzte«, beschrieb sie ihre Wahrnehmungen. »Er ist aber nicht mehr weggeflogen.« Sie sagte es mit einer Bestimmtheit, dass man es ihr glauben musste.

»Ein Vogel, der von einer Schlange oder einem wilden Tier aufgeschreckt wird oder der einen schlechten Traum hat und vor Schreck erwacht«, versuchte Fraplin zu scherzen, »der fliegt auch mal durch die Nacht, aber dass ein solcher Kerl sich dann in Luft auflöst, das ist wirklich außergewöhnlich.«

Er sah sie von der Seite her an. Nein, Peggy machte keinen Unsinn. Er kannte sie schon lange genug, um zu wissen, wann sie scherzte und wann nicht. Und dies waren nicht der Ort und noch weniger die Gelegenheit, jemandem einen Bären aufzubinden. Sie wussten beide, was auf dem Spiel stand. Schließlich hatten sie sich auf den Weg gemacht, um Außergewöhnliches zu entdecken. Auf seinen Abenteuerreisen, die Fraplin seit einiger Zeit gemeinsam mit Peggy Lascane unternahm, kam ihm Einiges zu Ohren. Und da an jedem Gerücht etwas stimmte, versuchte er, ihm auf den Grund zu gehen.

In Tanger hatten sich vor einigen Wochen Dinge abgespielt, die von mehreren Zeugen unabhängig voneinander bestätigt worden waren. Es war die Rede von gespenstischen Ereignissen, von einem Fisch, der aus einem Karren sprang und die Leute erschreckte, von einem Mädchen, einer deutschen Touristin, die in ein Haus floh und trotz intensivster Suche nicht mehr gefunden wurde.

Es gab bisher jedoch keine bestätigten Hinweise darauf, dass etwas Unbekanntes in diesem Teil der Welt passiert war, das keiner so recht ernst nahm.

Nur Träumer und Fanatiker – zu beiden zählte sich Fraplin – horchten sich um und glaubten, dass in einem Gerücht mehr steckte als normale Zeitgenossen vermuteten. Und so gab es etwas, das er mit den seltsamen Vorgängen in Verbindung brachte: die Rückkehr des Afrika-Forschers Fred Mason und seiner Frau. Mason war bekannt geworden mit Fotoserien und Filmen über den schwarzen Erdteil, seine Tier- und Pflanzenwelt, über Riten und Bräuche von Negerstämmen, die er oft Wochen und Monate lang beobachtete.

Von seiner letzten Reise aber hatte Mason nichts mitgebracht.

Fraplin, der den Forscher flüchtig kannte und auch schon bei dessen Vortragsreisen gesprochen hatte, war mehr als verwundert über dieses neue, ungewöhnliche Verhalten. Es passte überhaupt nicht zu der Art, wie Mason sich sonst verhielt. Was veranlasste ihn, diesmal nicht über seine Reisen zu sprechen, stattdessen zu behaupten, dass unerwartete gesundheitliche Störungen ihn veranlasst hätten, die Expedition abzubrechen?

Masons Reise hatte ebenfalls in Tanger begonnen und einen vorläufigen Höhepunkt in dem Eingeborenendorf Dobala gefunden.

Fraplin beschäftigte das Ganze so sehr, dass er schon kurz nach seiner letzten Seereise wieder aufbrach, diesmal in den Dschungel, den Spuren Masons folgend. Vom Dorf Dobala waren sie noch einen halben Tagesmarsch entfernt. Noch ehe der Morgen graute, wollten sie aufbrechen und ohne größere Pausen den letzten Rest des Weges hinter sich bringen. Als sie sich dazu entschlossen, Masons Spuren nachzuvollziehen, hatten sie sich vorgenommen, auf jede Kleinigkeit während ihres Weges zu achten.

Eine solche Kleinigkeit war die Beobachtung Peggys. Und sie klang seltsam ...

»Bleib hier, ich schau mich noch mal um«, schlug Fraplin vor. »Vielleicht habe ich etwas übersehen.« Er hielt das entsicherte Gewehr schussbereit.

Als er sich zum zweiten Mal vom Zelt entfernt hatte, überquerte er den Platz. Das Lagerfeuer glomm noch schwach. Noch immer war ein Rest Glut vorhanden.

Im gegenüberliegenden Zelt, das selbst unter dem Licht der Taschenlampe durch seine hervorragende Tarnfarbe kaum vom Dschungelhintergrund zu unterscheiden war, entstand Bewegung. Die Plane vor dem Eingang wurde zurückgeklappt. Ein schwarzes Gesicht, in dem das Weiß der Augäpfel durch den Kontrast umso stärker hervortrat, starrte Fraplin entgegen.

Eric Fraplin sagte ein paar hart klingende, abgehackt wirkende Worte. Er beherrschte einige Brocken aus verschiedenen Eingeborenendialekten, was ihm bei seinen Abenteuerreisen stets zugute kam.

Fraplin wollte wissen, ob der Schwarze etwas Außergewöhnliches bemerkt habe. Der Engländer bekam zu hören, dass er lediglich auf die Geräusche eben aufmerksam geworden sei, die Fraplin selbst verursacht habe.

Also doch keine besonderen Vorkommnisse ...

Alles war ruhig! Fraplin verschwand im Busch und wollte die nächste Umgebung in Augenschein nehmen. Wenn er schon aufgestanden war, kam es auf ein paar Minuten mehr oder weniger Schlaf auch nicht mehr an.

Peggy Lascane sah, wie die beiden Männer im undurchdringlichen Dickicht jenseits des Lagerplatzes verschwanden. Eine Zeitlang noch war das durch die Blätter schimmernde Licht der Taschenlampe zu sehen, dann wurde es auch von der Dunkelheit verschluckt. Fraplin entfernte sich weit vom Lagerplatz.

Peggy Lascane strich eine Haarsträhne aus der Stirn, klappte den Zelteingang zu und drehte sich um. Da sah sie etwas, das zuvor nicht im Zelt gewesen war. Es lag mitten vor ihr auf dem Schlafsack und schimmerte gelbgrün.

»Ein Ei?« Peggy Lascane schüttelte den Kopf.

Wie kam es in das Zelt?

Also doch ein Vogel! Sie hatte richtig gehört. Das leise Schlagen der Flügel vorhin, das kaum merkbare Aufsetzen des Tieres, jetzt entsann sie sich wieder genau. Wie aber war der Vogel ins Zelt gekommen? Gab es ein Schlupfloch? Sie tastete nach der zweiten Stablampe, die neben ihrem Schlafsack lag. Der Lichtstrahl lag bleich und hell auf dem Objekt, das die Größe eines Hühnereis hatte.

Peggy Lascane, daran gewohnt, erst nachzudenken und dann zu handeln, war vorsichtig. Ein solches Ei hatte sie nie gesehen. Und irgendwie sah es eklig aus. Seine Oberfläche war nicht glatt, sondern wirkte schwammig und weich.

Plötzlich geschah etwas, das ihr den Atem verschlug und sie so in Bann zog, dass sie nicht mal schrie und nach Fraplin rief. Das Ei erhob sich in die Luft, verlor den Kontakt mit dem Schlafsack und wuchs rasend schnell an, sodass es im nächsten Moment die Größe eines Straußeneis hatte.

Dann platzte es wie eine reife Frucht.

Aus dem Spalt schoss etwas auf Peggy zu. Das ging so schnell, dass die wie gelähmt sitzende Frau zu keiner Abwehr kam. Sie sah das runde, weiße Gesicht einer kahlköpfigen Gestalt. Diese saß auf einem Pferd, das nicht größer war als ein kleiner Vogel, der ihr entgegen schoss und sie berührte. Etwas glitt in sie hinein. Peggy Lascane fühlte nichts, sie wusste es einfach nur.

Die Berührung war wie ein Hauch.

Sie saß noch immer mitten im Zelt, als Eric Fraplin zurückkehrte.

»Alles okay, Cherie«, sagte er fröhlich. »Keinerlei Anzeichen, die uns Besorgnis bereiten könnten. Du musst dich getäuscht haben – oder der Vogel ist gleich wieder davongeflogen, ehe er uns bekleckern konnte.«

»Er hat ein Ei gelegt, Eric.« Peggy Lascane wandte den Kopf. Sie sah verstört und müde aus.

Zwischen Fraplins Augen entstand eine steile Falte. Was hatte das nun wieder zu bedeuten? »He, Peggy wach auf! Was erzählst du mir denn für Geschichten?«

»Die Wahrheit, Eric. Hier hat es gelegen, direkt vor mir.« Sie deutete auf die betreffende Stelle.

»Und wo ist es jetzt?«

Sie zuckte die Achseln. »Keine Ahnung! Auf einmal war es wieder weg, es war kein normales Ei, Eric. Es hat sich innerhalb eines Augenblicks gewaltig vergrößert, hing dann direkt vor mir, und schließlich klappte es auseinander.«

Eric Fraplin ließ seine Freundin und Begleiterin nicht aus den Augen. Die Art und Weise, wie sie sprach, gefiel ihm nicht. Ihr Sprechen erfolgte schleppend, als müsse sie sich erst jedes Wort genau überlegen.

»Aus dem Spalt ist ein Reiter gekommen.«

»Aber Peggy!«, entfuhr es Eric.

»Er sah gespenstisch aus.« Sie schien den Einwurf überhaupt nicht vernommen zu haben. »Ich konnte nur seinen Kopf und die Hände sehen, sie leuchteten weiß wie matter Kalk. Einen Körper hatte der Reiter nicht.«

Etwas stimmte auch mit Peggys Augen nicht, stellte Fraplin fest. Sie konnte ihn nicht ansehen. Als er sie darum bat, hob sie nur flüchtig den Blick. Ihre dunklen Augen waren matt, die junge Frau wirkte krank.

»Was ist los mit dir, Peggy?«, fragte er besorgt, legte seine Rechte auf ihre Stirn und fuhr zusammen. Sie fühlte sich feucht und heiß an.

Fieber!

»Du bist krank, Peggy«, sagte er verwirrt. Seltsam, dass ihm das nicht schon vorher aufgefallen war. »Du brauchst Ruhe. Leg dich hin! Ich gebe dir eine Spritze.«

Deshalb also ihr eigenartiges Verhalten, ihre Behauptung, etwas gehört und gesehen zu haben, das er nicht wahrgenommen hatte. Sie hatte im Fiebertraum phantasiert.

Aus der Reiseapotheke nahm er ein Thermometer. Eric Fraplin fand seine Befürchtungen bestätigt. Peggy Lascane hatte eine Temperatur von achtunddreißigsieben.

Er zog eine Penicillinspritze auf und verabreichte sie ihr. Peggy lag danach still und teilnahmslos in ihrem Schlafsack und hatte die Augen geschlossen, aber sie schlief nicht.

»Bis morgen früh wird es dir schon wieder besser gehen«, sagte er und streichelte über ihren Kopf.

Fraplin fragte sich, wie sie zu diesem Infekt gekommen sein konnte. Verdorbene Nahrungsmittel, verseuchtes Wasser? Er verwarf diesen Gedanken ebenso schnell wieder, wie er ihm gekommen war. Nein, das konnte es nicht sein. Die Konserven waren einwandfrei, ebenso das Wasser. Wäre es anders, müsste auch mit ihm etwas sein.

Eine Sache ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Er glaubte erkannt zu haben, dass Peggy sich vor seinem Entschluss, ihren vermeintlichen Beobachtungen auf den Grund zu gehen und sie hier zurückzulassen, noch anders verhalten hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Temperatur offensichtlich noch nicht so hoch gewesen, die Krankheit wahrscheinlich nicht mal ausgebrochen!

Aber wenn das so war, stimmten seine ersten Überlegungen nicht. Dann konnte Peggy auch nicht im Fieberwahn von Dingen gesprochen haben, die niemand außer ihr wahrgenommen hatte.

Dieser offensichtliche Widerspruch beschäftigte ihn noch lange, ehe er in einen unruhigen und von bösen Träumen erfüllten Schlaf fiel.

1. Kapitel

»Und ich sag dir eins, oller Kugelkopf: Es gibt noch genügend Verstecke auf der Insel, von denen du keine Ahnung hast!« Der Junge, der dies mit krähender Stimme sagte, war hoch aufgeschossen, hatte einen schwarzen Lockenkopf und eine Haut wie dunkle Schokolade.

Das war Pepe. Mit in die Hüften gestemmten Händen stand er vor einem Geschöpf, das nur entfernte Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte. Es war so groß wie Pepe und hatte einen menschlichen Leib mit Armen und Beinen, aber den Kopf eines Guuf. Der Schädel war kahl und rund und trug als besonderes Merkmal einen steil aufragenden Kamm, der bis tief in den Nacken reichte. Auffallend waren die großen, runden, völlig wimpernlosen Augen und der breite, halb geöffnete Mund. Es sah aus, als würde der Guuf immer grinsen. Ohren und Nase gab es nicht in diesem breitflächigen Gesicht.

Jim war das Kind eines dämonischen Guuf und einer Menschenfrau, die durch eine Kette widriger Umstände in die Vergangenheit der Erde gerissen und dort von Guuf entführt worden war. Jim wurde im Keller eines Hospitals von dem entbindenden Arzt großgezogen. Er entwickelte sich im Verhältnis zu einem Menschen sehr schnell, wirkte als Vierjähriger schon wie ein Vierzehnjähriger, und mit der sprunghaften körperlichen Entwicklung ging die geistige parallel.

Jim kam das erste Mal mit Menschen zusammen und wusste von dieser Stunde an, dass er weder zu den Guuf noch zu den Menschen gehörte. Die Guuf verfolgten ihn anfangs, weil sie befürchten mussten, durch seine Erinnerung an dieses Volk eines Tages benachteiligt zu sein, die Menschen fürchteten ihn oder empfanden seine Gegenwart als unangenehm, weil sein dämonenhaftes Aussehen nicht in die Norm dessen passte, was allgemein als schön empfunden wurde.

Jim sah aus, als würde er jeden Moment jemanden anfallen, ihn niederschlagen und die ganze Hölle zusammentrommeln, um Jagd auf Menschen zu machen. Doch danach stand ihm wahrhaftig nicht der Sinn. Jim konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Er litt darunter, dass die Menschen ihn schnitten, dass er sich nicht normal in der Gesellschaft bewegen konnte, zu der er gehörte.

Doch da war Marlos, die unsichtbare Insel. Björn Hellmark, der Herr der Insel, die ihm durch ein Vermächtnis zugefallen war, hatte Jim hierher geholt und ihm eine neue Heimat geboten. Hier fühlte sich der Guuf wohl, die anderen akzeptierten ihn und hatten sich längst an sein Aussehen gewöhnt.

»Hoho«, machte Jim und wollte sich ausschütten vor Lachen. »Du willst mir einen Bären aufbinden. Hier kenne ich jeden Winkel.«

»Auch den entferntesten?«

»Auch den ...«

»Du täuschst dich. Ich wette mit dir, dass du mich nicht findest. Wenn ich hier losgehe, lasse ich dich bis Hundert zählen und dann kannst du mit der Suche beginnen. Du wirst stundenlang herumirren, ohne eine Spur von mir zu entdecken.«

»Quatsch!« Jim winkte ab. »Innerhalb von zehn Minuten habe ich dich.«

»Ausgeschlossen!«

»Dann lass es uns ausprobieren.«

»Einverstanden.« Pepe nickte. Er war froh, dass Jim wieder zu allem möglichen Unsinn aufgelegt war. Während der letzten Tage sah es nicht gut aus mit ihm. Er hatte sich vollends von jeglicher Gemeinschaft zurückgezogen, schlief nur noch und hatte seltsame Träume, die sich schließlich als wahre Erlebnisse an einem anderen Ort entpuppten. Björn hatte Pepe gebeten, sich so oft wie möglich mit Jim zu beschäftigen, dass er die grauenvollen Erlebnisse schnell wieder vergaß.

Wenn ein heimlicher Beobachter die Art und Weise verfolgt hätte, mit der sich die beiden Jungen behandelten, hätte er geglaubt, dass mit beiden nicht gut Kirschen essen war, dass einer den anderen nicht riechen konnte. Diese rauen Umgangsformen waren nicht mehr als ein Flachs. Einer wäre für den anderen durchs Feuer gegangen.

Die beiden so ungleichen Freunde einigten sich auf den Spaß. Pepe lief los, und Jim begann wie von Sinnen zu zählen.

Da blieb der schwarzgelockte Junge aus den Urwäldern Yucatans stehen, verdrehte die Augen und wandte sich um. Noch ehe er zehn Schritte weit gelaufen war, hatte Jim bis fünfundzwanzig gezählt.

»So schaffe ich es nie!«, maulte Pepe. »Ehe ich hinter dem Hügel verschwunden bin, hast du bis hundert gezählt und heftest dich an meine Fersen. Das ist gemogelt.«

»Das ist nicht gemogelt, sondern nur schnell gezählt«, stellte Jim die Sache klar.

Pepe nickte. Sein Blick ging über Jim hinweg in die Ferne. Der Strand war weitläufig, von seidenweichem weißem Sand bedeckt, das Meer war türkisfarben und in den hohen Palmen bewegte die frische Meeresbrise leise raschelnd die Blätter.

Im Hintergrund waren die sauber gebauten Blockhütten zu erkennen, in denen die Marlos-Bewohner lebten. Doch es waren schon mehr Hütten entstanden als Menschen auf der Insel waren. Trotz aller Versuche Hellmarks und seiner Freunde – unter ihnen Anka Sörgensen, Tina Morena, Alan Kennan und Camilla Davies –, Gleichgesinnte zu finden, sich mit ihnen im Kampf gegen die mehr oder weniger offene Dämoneninvasion auf dieser Welt zu verbünden, waren sie auf diesem Gebiet kaum einen Schritt weiter gekommen.

Jenseits der Blockhütten nahe am Strand machte die Bucht eine sanfte Biegung. Dahinter hob sich ein Felsmassiv in die Höhe, dessen Eingang aus diesem Blickwinkel nicht zu sehen war. Es handelte sich um die Geisterhöhle, in der Björn Hellmark sein spezielles Refugium hatte und seine Trophäen aufbewahrte, die er im Kampf mit den Dämonen errungen hatte.

»Damit du nicht wieder auf die Idee kommst, allzu schnell zu zählen und dich dann wie eine Dampflok in Bewegung zu setzen, lasse ich dir einen kleinen Denkzettel zurück.«

Es ging blitzschnell. Pepes Worte waren noch nicht verklungen, da passierte es schon, und Jim bekam den Denkzettel zu spüren. Einer der untersten Zweige an der Palme, unter der der Guuf-Junge stand, knackte. Pepe verfügte über die Gabe, alle möglichen Gegenstände zu verbiegen, Knoten hinein zu bringen, und so bereitete es ihm auch keine Schwierigkeit, mit seinem Geist ein Stück Holz zu beeinflussen, das direkt über Jims Kopf hing. Der Zweig traf den Guuf, noch ehe der beide Hände hoch reißen und ihn auf die Seite schlagen konnte.

»Und jetzt zählst du ganz langsam bis Hundert«, sagte der parapsychisch begabte Pepe. »Wenn du wieder so zu rasseln beginnst, lass ich den ganzen Baum umkippen. Bis du dann drübergeklettert bist, dürfte genug Zeit vergangen sein, um mich vor dir in Sicherheit zu bringen.«

»Was ich dir auch geraten haben möchte«, knurrte Jim. »Ich eile hinter dir her wie ein Wiesel, und dann bringe ich einen Teil von der Palme mit, damit versohle ich dir etwas.«

»Es ist ungeheuerlich!«, plärrte plötzlich eine helle Stimme aus der Höhle.

Jim und Pepe warfen fast gleichzeitig den Kopf empor.

»Der Eine will den Baum zu Fall bringen, der Andere ihn auseinandernehmen wie einen alten Motor«, beschwerte sich nun eine kraftvoll und böse klingende Stimme. Zwischen den Blättern tauchte ein Gesicht auf, nicht größer als der Kopf eines Vogels. Das war Whiss, ein Wesen, das etwa die Größe eines Raben hatte, die Körperform eines Menschen mit winzigen Armen, Händen und Beinen und zarten, schmetterlingsähnlichen Flügeln auf den Schultern. Der Kopf war ein Mittelding zwischen Vogel und Schildkröte und wies stark hervortretende Glubschaugen auf. »Weder das Eine noch das Andere lass ich in dieser Phase zu, ihr Bengel.« Die Stimme von Whiss wechselte abermals. Das war seine Stärke. Als Stimmenimitator war er unschlagbar. Er konnte jede Sprache, jeden Klang nachahmen, jeden Laut wie ein Tonbandgerät wiedergeben. Jetzt redete er so, dass man Rani Mahay, den Koloss von Bhutan, oben in der Krone vermutete. »Ich bitte mir äußerste Ruhe aus, das ist sehr wichtig.« Er teilte mit seinen kleinen Händen die Blätter und wurde vollständig sichtbar. Mit fast tänzerischer Geste tastete er unter seine linke Achselhöhle und holte ein kleines, matt schimmerndes Ei hervor.

»Da tut sich was«, sagte er, diesmal die Stimme dämpfend. Er hielt das Ei an sein Ohr, klopfte zwei Mal gegen die Schale und lauschte dann geistesabwesend. »Er antwortet.« Whiss strahlte von einem Ohr zum andern. »Er hat zurückgemorst. Blop blop, so hat's geklungen. Na, das wird ein strammer Bursche. Ganz wie ich. Das Bürschchen wird noch heute ausschlüpfen. Danach ist mir alles gleich. Dann könnt ihr aus der Palme Kleinholz machen, interessiert mich alles nicht mehr. Aber solange ich hier oben meditiere, verbitte ich mir jeden Unfug.«

Whiss steckte sein Ei wieder in die faltige Achselhöhle, die an den Hautsack eines Miniaturkängurus erinnerte, grüßte mit einem lang gezogenen Schmatzlaut noch mal in die Tiefe und klappte dann den Blättervorhang vor sich zu.

Pepe und Jim mussten herzlich lachen und nahmen dann ihr Spiel wieder auf.

Der Mexikanerjunge lief los, als Jim diesmal beträchtlich langsamer zu zählen begann. Pepe verschwand hinter blühenden Hibiskussträuchern. Geduckt lief er weiter ins Landesinnere, immer weiter weg vom offenen Meer, über das sich ein strahlendblauer, wolkenloser Himmel spannte wie ein Tuch aus kostbarer Seide.

Pepe warf einige Male einen Blick zurück und stellte zufrieden fest, dass sich Jim noch nicht sehen ließ und sich an die Abmachungen hielt.

Der Knabe verschwand in den ausgedehnten Palmwäldern, die sich über die ganze Insel zogen.

Gefiltert fiel die Sonne durch das Blätterdach.

Da geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte.

Gefahr auf Marlos, der Insel des Friedens, der Insel, die ein wahres Paradies war?

Für Pepe kam die Erkenntnis wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Er sah etwas Großes, Mattschimmerndes wie eine gewaltige silberne Wand vor sich. Er prallte dagegen und konnte nicht mehr ausweichen. Im gleichen Augenblick krachte und barst es ringsum. Mehrere Palmen knickten wie Streichhölzer. Pepe erhielt einen Schlag gegen den Hinterkopf, ehe er der Gefahr ausweichen und sich mit Hilfe eines Gedankens an einen anderen Ort der Welt versetzen konnte.

Sein Bewusstsein erlosch.

»Achtundneunzig, neunundneunzig, hundert.«

Jim hielt es keine Sekunde länger. Wie eine Rakete jagte er davon und lief über den Erdhügel in den Palmenhain. Wie von einer unsichtbaren Hand festgehalten, blieb der Guuf stehen. Er schüttelte sich, öffnete und schloss mehrmals die Augen und wollte nicht glauben, was er sah; von seinem erhöhten Standort aus hatte er einen vortrefflichen Blick über den Palmenhain.

Mehrere Bäume waren umgestürzt und lagen verschachtelt kreuz und quer übereinander.

Also doch! Jim schluckte. Vorhin war ihm gewesen, als hätte er ein Krachen und Splittern gehört, doch durch das Rauschen der Brandung und dem gleichmäßigen Wind, der stets vom Meer her wehte, hatte er das Geräusch nicht so genau beachtet. Er maß ihm einfach keine Bedeutung zu.

Whiss, dieser Schlingel, imitierte – wenn ihm der Kopf danach stand – Lokomotivpfeifen, ratternde Autos, abstürzende Flugzeuge, zusammenbrechende Bäume. Er kam auf die verrücktesten Ideen, und kein Mensch nahm sie ihm übel.

Aber diesmal hatte Whiss nichts mit dem zu tun, was dort vorne passiert war. Bäume waren abgeknickt, ohne dass es dafür einen plausiblen Grund gab. Und wenn Pepe zur gleichen Zeit ...

Jim wagte gar nicht, den Gedanken zu Ende zu bringen. Tiefes Erschrecken hatte ihn gepackt, und er rannte, als wäre der Teufel leibhaftig hinter ihm her. Jim nahm den kürzesten Weg. Er achtete nicht auf die niedrig hängenden Zweige an den Hibiskussträuchern, die ihn streiften und Kratzer auf Händen und im Gesicht verursachten.

Der junge Guuf erreichte die fragliche Stelle. »Pepe?«, rief er, während er sich gleichzeitig in der Dämmerung des Palmwaldes umsah. Der Ruf hallte laut durch die klare Luft. »Gib mir Antwort, bitte. Wir wiederholen das Ganze noch mal. Aber hier ist etwas passiert, und ich weiß nicht ...« Abrupt unterbrach er sich.

Es war tatsächlich etwas passiert. Seine Befürchtung wurde Gewissheit. Unter den Blättern ragte eine kleine braune Hand hervor, die sich verkrampft in den Boden gekrallt hatte.

»Pepe!«, entrann es Jims Lippen wie ein Hauch. Der Guuf zögerte keine Sekunde. Er räumte vorsichtig Blätter und Zweige beiseite, um zu dem Freund vordringen zu können. Jims Herz schlug wie rasend, und er hoffte, dass Pepe nicht von der umstürzenden Palme erschlagen worden war.

Der Unterarm war blutverschmiert. Jims Herzschlag setzte aus.

Dann sah er Pepe, der verkrümmt und reglos unter dem Baum lag.

Der Freund hatte eine umfangreiche Kopfverletzung bei dem Unglücksfall davongetragen und lebte noch. Sein Atem ging flach, sein Puls war schwach.

Unglücksfall? Unwillkürlich musste Jim über diesen Begriff nachdenken, als er wie von Sinnen davonlief, um Hilfe herbei zu holen. Aus eigener Kraft schaffte er es unmöglich, den zwischen Ästen und Zweigen eingeklemmten Pepe zu befreien.

War es ein Unglücksfall, wenn ohne ersichtlichen Grund mehrere Palmen zur gleichen Zeit umstürzten? Stürme, die unter Umständen so etwas bewirken konnten, gab es auf der Insel nicht. Marlos unterstand nicht den außerhalb existierenden Wetterbedingungen. Etwas völlig Absurdes, Unmögliches war passiert. Wie würden Björn und die anderen darauf reagieren?

Jim rief schon von weitem, als die Blockhütten in Sicht kamen.

Danielle de Barteauliee und Carminia erschienen sofort auf der Bildfläche.

Rani Mahay und Björn hielten sich im Moment nicht auf der Insel auf. Nach dem glücklich überstandenen Abenteuer mit den mordenden Totempfählen aus der Höhle des Unheils hatten sie sich nach einer Verschnaufpause noch mal in den afrikanischen Busch versetzt. Sie waren auf der Suche nach weiteren Totempfählen aus der geheimnisumwitterten Höhle. Mindestens hundert waren es gewesen, die ursprünglich dort deponiert waren. Etwa fünfzig hatte Hellmark mit der Ewigen Flamme der Schlangengöttin Luku-U'moa zerstört.

Ein Totempfahl unterschied sich von allen anderen. Die geschnitzten Köpfe waren bis auf einen aus Holz. Dieser war ein echter Schädel, blau-fahles Gebein, das von einer Schicht schwarzen Holzes umgeben war und von Hellmark abgeschlagen wurde. Der Schädel befand sich jetzt in der Geisterhöhle bei den anderen Trophäen. Die Totems hatten sich als eine gefährliche Waffe herausgestellt, die unbedingt vernichtet werden musste.

Ein Eingeborenenstamm, der die Guuf als Götzen verehrte, lebte mitten im Herzen Afrikas und war durch die Ereignisse um die Höhle des Unheils zum Handwerkszeug einer bösen Kraft geworden. Alle Eingeborenen bildeten ein Kollektiv. Sie fielen in Trance, fassten sich bei den Händen und konnten die unheimlichen Totems bewegen wie riesige Speere, sodass sie mit grauenhafter Gewalt ihr Ziel erreichten und Menschen durchbohrten, von denen sie oft nichts wussten, und die sie dennoch durch die sensitive unsichtbare Brücke fühlten, über die sie mit dem Geist in den Totems verbunden waren.

Um die Aufgabe des vierten Weges bis zum letzten Rest zu erledigen, waren sie aufgebrochen, ehe Björn sich der fünften zuwenden wollte, von der er wusste, dass sie sehr eng mit der vierten zusammenhing.

Jim ging in seinen Gedanken einen Schritt weiter. Wenn hier auf Marlos etwas passierte, was eigentlich nicht sein durfte, dann war zu befürchten, dass die Mächte der Finsternis ein Tor gefunden hatten, in die Welt des Friedens und der Stille einzudringen.

»Carminia! Danielle!« Er war ganz außer Atem.

»Was ist denn los? Warum schreist du denn wie am Spieß?«, fragte Carminia Brado. Ihre Haut hatte die Farbe von Sahnekaffee. Carminia war Brasilianerin, in ihrem ersten Leben nannte sie sich Loana und war die Tochter des Hestus.

Carminia und Danielle erkannten an Jims Verhalten sofort, dass etwas Einschneidendes passiert war.

»Wo ist Pepe? Ist etwas mit ihm?«, fragte die Südamerikanerin.

Jim nickte aufgeregt und war völlig außer Atem, als er stockend seine Wahrnehmungen berichtete.

Carminia und Danielle erbleichten. Gemeinsam mit Jim liefen sie zu der angegebenen Stelle und fanden alles genau so vor, wie von Jim berichtet.

»Pepe, oh, mein Gott!« Carminias Stimme klang brüchig. »Wie konnte das nur passieren?«

Sie verloren keine Zeit und leiteten sofort Rettungsmaßnahmen ein. Mit gemeinsamen Kräften gelang es ihnen, so viele Zweige und Äste zu beseitigen, dass sie an den Verletzten heran kamen.

Nur einem glücklichen Umstand war es zu verdanken, dass Pepe nicht zerschmettert worden war. Er war offensichtlich von einem der umstürzenden Stämme gestreift worden, doch der war dann nicht auf ihn gefallen sondern gegen einen zweiten geprallt. Alle Stämme lagen kreuz und quer übereinander und bildeten unter sich einen Hohlraum, in dem Pepe lag.

Sie zogen ihn vorsichtig heraus und trugen ihn in das Hüttendorf zurück.

Am liebsten hätte Carminia sofort Björn verständigt. Aber es war sinnlos, sich auf die Suche nach ihm zu begeben. Den genauen Aktionsort kannte sie nicht.

Pepe brauchte als Erstes ihre Hilfe. Die beiden Frauen versorgten mit den vorhandenen Mitteln so gut es ging die Wunde. Aber damit allein war es nicht getan. Die Hinterkopfverletzung sah böse aus, und Pepe war noch immer nicht zu sich gekommen.

Da verließ Carminia die Insel auf die Weise, zu der jeder imstande war, der sich längere Zeit auf Marlos aufhielt. Sie konzentrierte sich auf den Punkt, den sie erreichen wollte und die Teleportation ereignete sich von allein.

Carminia Brado versetzte sich in das Treppenhaus der Praxis des Arztes Dr. Henry Mills. Die eigentlichen Praxisräume betrat sie dann auf normalem Weg durch die Tür und meldete sich am Empfang. In einem verglasten Raum saßen zwei junge, ausgesprochen hübsche Sprechstundenhilfen. Die eine war groß und dunkelhaarig, schlank und gerade gewachsen, die andere einen Kopf kleiner, dunkelblond und sehr charmant.

»Ich muss Dr. Mills sprechen. Es ist dringend! Es handelt sich um einen Unfall.« Carminia Brado sprach ganz mechanisch. Das Wort Unfall allein reichte, um die Dinge in Gang zu bringen. Die Blonde nahm den Hörer ab, bat Carminia Brado um ihren Namen und machte Dr. Mills Mitteilung. Der Arzt kam umgehend.

»Ist etwas mit Jim?«, fragte er, als er der schönen Brasilianerin gegenüber stand. Mills hatte vor einigen Tagen den jungen Guuf behandelt. Doch Jims Schlafkrankheit war durch eine geistige Kraft ausgelöst worden, nicht durch eine körperliche Störung.

»Nein, das mit dem Unfall hat seine Richtigkeit, Doc. Pepe ist schwer verletzt. Er ist unter stürzende Bäume geraten.«

Carminia und Mills gingen Seite an Seite aus der Praxis, der Arzt zog die Tür hinter sich ins Schloss. Im Treppenhaus waren sie unbeobachtet. Carminia berührte Mills' Hand. Eine Sekunde später verschwanden die beiden Menschen wie ein Spuk. Dass ihre Körper jedoch substantiell gewesen waren, erkannte man daran, dass an der Stelle, an der sie sich eben noch befanden, fauchend die Luft zusammenschlug.

Carminia materialisierte mit Doc Mills mitten in der Hütte, in der der verbundene Pepe lag.

Henry Mills untersuchte den Jungen. Seine Miene wurde zusehends ernster. »Er kann nicht hier bleiben«, sagte er schließlich. »Er hat sich eine böse Verletzung zugezogen. Wir müssen ihn röntgen, danach kann ich mehr sagen. Ich fürchte jedoch, wir werden um eine Operation nicht herumkommen.«

Er behielt Recht. Im Hospital St. Helens, das nur wenige Minuten von seiner Praxis entfernt lag und in dem er eine eigene Abteilung hatte, fiel die Entscheidung, dass Pepe bleiben musste.

Die Röntgenaufnahme hatte es an den Tag gebracht.

»Im Hirn hat sich ein Blutgerinnsel festgesetzt. Wir müssen es operativ entfernen. Der Eingriff wird ehrlich gesagt nicht leicht sein, Miss Brado. Die Chancen, dass wir es schaffen, stehen fifty-fifty.«

Noch benommen von dieser Nachricht, kehrte Carminia auf die Insel zurück. Sie versetzte sich auf den höchsten Punkt des Erdhügels, von dem aus der Blick über den Palmenwald ging, in dem das Unglück passiert war, das keiner von ihnen mitbekommen hatte. Im Hain befand sich eine Bresche. Sie war kreisrund, als wäre ein riesiger, kugelförmiger Körper an dieser Stelle zu Boden gegangen.

Ein Meteorit? Ein UFO?

Nein, ein so gearteter Einschlag oder Absturz wäre mit großer Geräuschentwicklung verbunden gewesen.

Da kam ihr eine andere Idee. Diese kreisförmige Fläche war groß genug, um Arsons Zeitschiff aufzunehmen, mit dem der Mann mit der Silberhaut vor Wochen von Marlos gestartet und bis zur Stunde nicht zurückgekehrt war.