Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

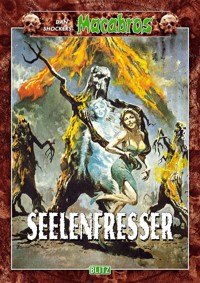

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Die Seelenfresser von Lemuria Der Herr von Marlos öffnet die 12. Botschaft seines verstorbenen Freundes Ak Nafuur. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, als Björn feststellt, dass sich in der Tat nur noch drei Manja-Augen in der Schatulle befinden, die mit anderen Trophäen in der Geister-Höhle aufbewahrt wird. Hellmark erkennt, dass sein Erlebnis mit dem Grab in Lemuria nur ein Auftakt gewesen ist! Von dem Urkontinent stammt - Vontox, ein Magier, dessen Macht wieder spürbar wird! Er und die Seelenfresser haben ein Komplott geschmiedet. Björn muss erneut nach Lemuria gehen … und der vorletzte Weg in die Dimension des Grauens beginnt! Rha-Ta-N mys Schreckenszentrum Nun liegt der dreizehnte und letzte Weg vor Björn und seinen Freunden. Es ist die letzte Aufgabe, die er bewältigen muss … aber auch die schwerste! Er löst das Siegel des 13. Umschlags. Ak Nafuur, sein verstorbener Freund, teilt ihm mit, dass in der Begegnung mit der Dämonengöttin Rha-Ta-N my der personifizierte Schrecken auf ihn wartet! Björn setzt alles auf eine Karte und durchstößt das Tor zum Schreckens-Zentrum. Dort steht ihm jemand gegenüber, den er hier nie erwartet hätte!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 45

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-745-0

Dan Shockers Macabros Band 45

SEELENFRESSER

Mystery-Thriller

Seelenfresser von Lemuria

von

Dan Shocker

Prolog

Der Mann hielt den Atem an und lauschte in die Nacht. Alles blieb ruhig – bis auf die Atemzüge der anderen, die mit ihm diesen dunklen, dumpf riechenden Raum teilten. Bill Jeffers hatte das Gefühl, aus einem langen, unangenehmen Traum zu erwachen.

Der dreiundvierzigjährige Makler aus New York konnte sich nur schwer beherrschen. Er war aufgeregt, nervös, verändert – und stand nicht mehr unter dem Bann jener geheimnisvollen Kraft, die ihn wie zerstörerisches Gift erfüllt hatte. Der Wunsch, wieder völlig frei zu sein und dorthin zurückzukehren, von wo er gekommen war, wurde unerträglich und verlangte nach Erfüllung. Jeffers erhob sich vorsichtig und vermied jedes Geräusch. Die Luft war stickig wie in einem Treibhaus. Geduckt tat er den ersten Schritt und passte auf, dass er nicht gegen die anderen stieß, die auf dem warmen Sandboden lagen und schliefen. So wie ihnen war es auch ihm ergangen. Sie wussten nichts mehr von sich und waren nur noch Marionetten.

Vielleicht konnte er ihnen helfen, wenn ihm die Rückkehr gelang. In New York hatte alles begonnen, er wusste es noch genau. Seltsam war nur, dass er die ganze Zeit über nichts hatte unternehmen können. Es irritierte ihn, aber er vergaß es dann wieder. Nur noch der Gedanke an Flucht erfüllte ihn.

Die dunklen Körper auf dem Boden rührten sich nicht, auch dann nicht, als er unversehens einen anstieß. Die Männer, die mit ihm dieses groteske Schicksal teilten, schliefen wie die Murmeltiere, und derjenige, dem er gegen die Hüften trat, gab im Schlaf ein verhaltenes Murmeln von sich. Das war Richard Patrick, der Verleger der Amazing Tales, einer Zeitschrift, die sich mit den Grenzgebieten der Wissenschaft befasste.

Bill Jeffers erreichte den Ausgang. Er bestand aus einem grob gewebten Tuch, das ein mannshohes Loch in der Wand verbarg.

Keiner der dreizehn auf dem Boden liegenden Männer – alles angesehene, einflussreiche Bürger New Yorks – war gefesselt oder wurde mit Gewalt daran gehindert, das merkwürdige Gefängnis zu verlassen. Und doch stand keiner auf, um einfach davonzugehen.

Ihm, Jeffers, war dies möglich. Er wusste selbst nicht wieso. Wahrscheinlich war etwas falsch gelaufen, so dass er nicht mehr dem Einfluss des Todeszeichens unterlag.

Die Chance, zu entkommen, wollte er nutzen. Vorausgesetzt, dass er jenen Punkt fand, an dem der Übergang in den fremden Bereich erfolgt war.

Auf der anderen Seite des groben, schmutzigen Tuches begann eine andere Welt. Sie war düster und unheimlich.

Der Boden unter seinen Füßen war rau und holprig. Nicht weit von dem Verlies entfernt, das zwischen grotesk geformten Felsen stand, erhob sich ein mächtiger Bergkegel, ein Vulkan. Die abgeflachte Spitze glühte bedrohlich unter dem blauschwarzen, beängstigend aussehenden Himmel, der so dicht und massiv wirkte, dass Jeffers unwillkürlich der Gedanke kam, die Sonne würde hier niemals scheinen. Eine solche Wolkendecke konnte kein Sonnenstrahl durchdringen. Ob es hier überhaupt eine Sonne gab, das war eine weitere Frage. Jeffers wusste sehr wohl, wo er sich befand. Seit das Todeszeichen des Vontox auf ihn eingewirkt hatte, schien er über zwei Erinnerungsebenen zu verfügen.

Die holprige Ebene vor ihm vermittelte ihm das Gefühl der Einsamkeit und des Grauens.

Auf dem harten, steinigen Boden wuchsen bizarr geformte, baumähnliche Pflanzen. Sie standen weit auseinander, und ihre Körper sahen in der Dunkelheit aus wie bizarre Menschen, die von einem bösen Magier in Bäume verzaubert worden waren.

Jeffers erinnerte sich daran, dass sie die Ebene entlang gekommen und zwischen den weit verstreut wachsenden Bäumen gegangen waren.

Er musste den gleichen Weg zurückgehen, um den Punkt zu erreichen, in dem die Energiestrahlen der Welten sich trafen.

Der poröse Boden knirschte unter seinen Schritten. Jeffers begann schneller zu laufen.

Die kahlen Äste der massiven, gedrungen wirkenden Baumstämme ragten seitlich weg, das Kopfende der Stämme war kantig und sah aus wie grob behauener Stein. Die Bäume wirkten unheimlich. Die dunklen Scharten und Nischen in den kantigen Köpfen sahen aus wie verkümmerte Sinnesorgane.

Jeffers bemühte sich, die seltsamen Bäume, die wie erstarrte Gestalten aussahen, nicht anzusehen. Er blickte stur geradeaus und konzentrierte sich auf die düstere Ferne. Am Himmel war ein stumpfes, rötliches Glühen wahrnehmbar, direkt über dem Vulkankrater.

Hier, außerhalb der primitiven Hütte, lag ein Seufzen und Wimmern in der Luft, das man nur wahrnahm, wenn man genau hinhörte. Woher es kam, wusste Bill Jeffers nicht.

Da fühlte er die Berührung.

Er gab unwillkürlich einen leisen Schrei von sich, und obwohl er sich vorgenommen hatte, auf dem Weg zu der rätselhaften Stelle jenseits der Ebene so still wie möglich zu sein, konnte er diese Reaktion nicht unterdrücken.

Sein Kopf flog herum. Jeffers schienen die Augen aus den Höhlen zu treten.

Er sah, dass er einem Baum zu nahe gekommen war. Ein knorriger Ast, am untersten Ende fast geformt wie eine Klauenhand, griff nach ihm!

Der Stoff seines Hemdes zerriss, und wie eine Zange bohrten sich die harten Äste in sein Fleisch. Grauen schnürte Bill Jeffers die Kehle zu. Er kam auch nicht mehr zum Schreien.

Plötzlich umschlangen ihn wie sich blitzschnell windende Reptile zwei, drei weitere knorrige Astarme.

Vor Jeffers begann die dunkle Luft zu flimmern. Er fühlte im gleichen Moment eine ungewöhnliche, nie gekannte Schwäche. Alles wurde so leicht, er glaubte zu schweben, und er hatte das Gefühl, dass etwas aus ihm strömte – aus allen Poren seines Körpers gleichzeitig.

Sein Leben!

Er erhielt einen Stoß in den Rücken, den er kaum noch wahrnahm, taumelte nach vorn und drehte sich dabei fallend halb auf die Seite.

Wie helle Nebelschwaden hing es an ihm. Die schmalen, sich langsam auflockernden Streifen verbanden ihn noch mit dem unheimlichen Baumriesen.

Jeffers sah in dieser Sekunde des Sterbens, als sich etwas aus seinem Körper löste, noch mehr. Er sah sich selbst, aber in einer anderen, seltsam hellen, körperlosen Substanz. Es schien, als klebe ein Schemen seines Körpers an dem Baum. Das war sein Leib, seine Bewegung, aber sie vollzog sich nicht parallel zu den Bewegungen, die er machte. Das schimmernde, nebelartige Abbild, dreidimensional wie er, entwickelte eigenständige Bewegungen, eigenständiges Leben.

Bill Jeffers' Mund war weit zum Schrei geöffnet, doch kein Laut kam mehr über seine Lippen. Die letzten hellen Nebelstreifen, die ihn noch mit diesem ihm gleichenden Geistwesen verbanden, zerrissen lautlos wie hauchdünne Fäden.

Und der Rest seines Lebens erlosch.

Der Mann stürzte zu Boden und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf den unheimlichen grotesken Baum, ohne ihn noch wahrzunehmen. Jenes helle Ebenbild sah er auch nicht mehr. Es verschwand wie eine Substanz, die mit jedem noch so feinsten Molekül von dem Mordbaum aufgesaugt wurde ...

Der ungeheuerliche, erschreckende Vorgang war nicht unbeobachtet geblieben.

Rechts neben der primitiven Hütte mit der Vorhangtür bewegte sich eine helle Gestalt. Ein Junge trat hervor. Er hatte blauschwarzes Haar und braune Haut. Das Gesicht war starr und unbeweglich wie eine Maske.

Er verließ den finsteren Stollen, der hinter ihm tief in das Bergmassiv ragte, und näherte sich dem Toten. »Narr«, sagte er mit kalter Stimme, ohne auf den grotesk geformten Baum zu achten, der sich mit schwerfälligen Schritten durch die Ebene bewegte und den Tatort verließ. »Hast du wirklich geglaubt, Jeffers, dass du mir entkommen kannst? Das Ganze ist ein Spiel, das ich schlussendlich gewinnen werde. Denn ich bin Vontox, der Herrscher von Lemuria, und nichts und niemand ist stärker als ich. Nur wer gehorcht und mir untertan ist, wird leben. Alle anderen haben ihr Recht auf Leben verwirkt. Vontox ist zurückgekehrt, und er wird seine Macht hier und in deiner Welt unter Beweis stellen.« In den schwarzen Augen glitzerte es wie Eiskristalle.

Hätte es jetzt einen geheimen Beobachter der Szene gegeben, er wäre entsetzt über diese Worte und das Verhalten des Jungen gewesen. Er zählte, legte man irdische Maßstäbe zu Grunde, höchstens zwölf oder dreizehn Jahre. Er wirkte wie ein Menschenjunge. Das war er auch, jedoch nur bedingt.

Dieser Junge hieß Sarash und hatte lange Zeit bei einem indischen Guru gelebt. Dass es sich in Wirklichkeit um Vontox, einen bösen Magier aus der Vergangenheit des Urkontinents Lemuria handelte, das hatte niemand geahnt. Sarashs herzensguter Adoptivvater Shoam hatte sein keimendes Wissen mit dem Tod bezahlen müssen.

Vontox hatte große Pläne. Und die konnte er nur verwirklichen, wenn es ihm gelang, die Seelenfresser auf seine Seite zu ziehen. Dies war der Grund, weshalb er in einer Nacht vierzehn angesehene New Yorker Bürger unter seinen Bann gebracht und mit dem Todeszeichen des Vontox geimpft hatte.

Dieses Todeszeichen erschien jetzt wieder. Das aufgeknöpfte Hemd wirkte in Brusthöhe plötzlich wie von einem fahlen Lichtschein getroffen. Doch der Schein kam aus dem Körper des Jungen. Auf der Brust erschien das große und mächtige Zeichen. Es hatte Form und Gestalt eines Schildkrötenpanzers. Von der Seite her liefen Linien zusammen, trafen sich genau in der Mitte des Gebildes und formten einen dicken Punkt.

Etwas Geheimnisvolles und Zwingendes ging von dem leuchtenden Zeichen auf seiner Brust aus. Es war die Macht einer bösartigen Magie, die sein Lebenselement war.

Sarash stand so vor dem Toten, dass das fahle Leuchten das kreideweiße Gesicht traf.

»Steh auf«, sagte Sarash-Vontox mit dumpfer Stimme. »Ich befehle dir, dich zu erheben. Ich bin der Herr über Leben und Tod auf Lemuria, ich bewirke die Kraft, die Lemuria in dieser Region festhält, damit der Kontinent nicht wieder an jener Stelle auftaucht, woher er einst kam und wohin er gehört. Weil Lemuria nicht mehr an seinem Ursprungsort ist, haben die Mächte, die ich vertrete, die größte Chance, den Sieg davonzutragen. Und da es mein Sieg sein wird, werde auch ich es sein, der Bedingungen diktiert, die sich kein anderer herausnehmen kann. Du bist eine Marionette, die mir dazu verhilft, meine Position auszubauen. Ich befehle dir, dich zu erheben. Und dann wirst du dorthin gelangen, wohin es dich zog – wohin ich dir den Wunsch ins Herz senkte.«

Etwas Unheimliches ging vor. Der tote Jeffers richtete sich steif und roboterhaft auf und kam auf die Beine zu stehen. Seine Augen waren erloschen. In ihnen gab es kein Leben. Es gab auch kein wirkliches Leben mehr in Bill Jeffers. Dennoch konnte er sich bewegen und Befehle entgegen nehmen.

»Kehr zurück in deine Heimat und tu, was ich von dir erwarte«, forderte Vontox – verborgen im Körper des Knaben – den Untoten auf.

1. Kapitel

Die Geisterhöhle war sein Refugium.

Dorthin zog er sich zurück, wenn er nach gefahrvollen Abenteuern wieder auf der unsichtbaren Insel Marlos weilte. In der Geisterhöhle fasste er einsame und große Entschlüsse, meditierte und las im Buch der Gesetze, um sich für die Aufgaben, die noch auf ihn warteten, gut vorzubereiten. In der Geisterhöhle bewahrte er seine Trophäen auf, die er im Kampf gegen die Dämonen erbeutet hatte und einsetzte, und dort war auch der Ort, wo die versiegelten Botschaften seines verstorbenen Freundes Ak Nafuur lagen.

Von den dreizehn großen Umschlägen waren inzwischen elf geöffnet. Noch zwei Botschaften harrten der Enthüllung. Björn Hellmark, der Herr von Marlos, hatte sich auf ein großes Abenteuer eingelassen, als er sich entschloss, die dreizehn Wege in die Dimension des Grauens und des Wahnsinns einzuschlagen.

Die auf Marlos wohnenden Freunde waren von der Aufregung, die die Wege in das Grauen der Dämonengöttin Rha-Ta-N'my mitbrachten, angesteckt. Erwartungsvoll blickten Rani, Danielle, Arson und Carminia auf, als der blonde, von der Sonne gebräunte Mann die Höhle verließ.

Rani und die Französin waren damit beschäftigt, Fische zum Trocknen am Strand auszulegen, Arson, der Mann mit der Silberhaut war Carminia Brado behilflich, ein Netz zu flicken. Eine Steinwurfweite von ihnen entfernt waren zwei weitere Personen nicht minder fleißig. Ein dunkel gelockter Junge und ein weiterer, der nur wenig Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte, arbeiteten daran, ein Boot mit frischem Anstrich zu versehen.

Der Junge mit dem schwarzen Haar war Pepe, der andere mit dem kahlen Kopf und dem hornartigen Kamm darauf, der bis in den Nacken wuchs, hieß Jim. Er war ein Mischwesen aus Mensch und dämonischem Guuf. Die Guuf, die so genannten Kugelköpfe, waren enge Hilfskräfte der Dämonengöttin und hatten eine große Rolle bei der Zerstörung der Zivilisation und der Völker gespielt, die auf Xantilon, der legendären Insel der Vergangenheit, bestanden. Eine Menschenfrau war in dieser Vergangenheit auf Xantilon geschleudert worden und dort in die Hände eines Guuf geraten. Als es ihr endlich gelang, zur Erde und die Gegenwart zurückzukehren, musste sie feststellen, dass sie schwanger war. Sie brachte an einem geheimen Ort ein Kind zur Welt, das weder Mensch noch Guuf war. Jim sah aus wie ein Guuf, hatte aber das Herz auf dem rechten Fleck und konnte keiner Fliege etwas zu Leide tun. Dennoch fürchtete man ihn. In der Öffentlichkeit ließ Jim sich aus zwei Gründen nicht blicken. Die Menschen verfolgten ihn wegen seines Aussehens, weil sie glaubten, er sei ein Dämon. Schergen der Finsternis stellten ihm nach, weil sie ihn töten wollten. Sie fürchteten, dass er von einem bestimmten Zeitpunkt seiner Entwicklung an sich an Dinge entsann, die der Existenz der Guuf und der Geheimnisse, die sie von einer anderen Welt mitbrachten, abträglich waren.

Björn Hellmark hatte Jims Dilemma erkannt, ihn mit nach Marlos genommen und ihm dort eine neue Heimat gegeben.

Alle, die den Herrn von Marlos aus der Geisterhöhle kommen sahen, hielten inne mit der Arbeit. Sie wussten, dass wieder ein entscheidender Moment gekommen war.

Rani Mahay, der Inder mit der prachtvollen Glatze und Schultern so breit wie ein Kleiderschrank, richtete sich als erster auf. Er blickte dem Freund entgegen. »Ich nehme an, du hast uns etwas mitzuteilen«, sprach er Björn Hellmark an, noch ehe dieser etwas sagte.

Auf Hellmarks Lippen stahl sich ein flüchtiges Lächeln. »Du entwickelst dich zum Hellseher, alter Freund. Ich hoffe nur, dass wir hier auf Marlos nicht noch alle zu Telepathen werden. Es reicht schon, dass jeder nach Belieben durch die Gabe der Teleportation jeden beliebigen Punkt der Erde erreichen kann, ohne sich erst ein Taxi zu bestellen.«

»Das müsste dann wohl ein Amphibienfahrzeug sein«, entgegnete der Inder. »Oder ein fliegendes Taxi. Marlos ist rund wie ein Kuchen, und der liegt mitten im Pazifischen Ozean. Ohne unsere Gabe, die wir hier auf der Insel durch eine auf uns alle wirkende Kraft erworben haben, wären wir schlecht dran.«

»Stimmt nicht!«, widersprach Björn. »Du vergisst, dass ich euch stets jeden Wunsch von den Augen abgelesen habe. Wer immer wohin wollte, brauchte es nur zu sagen. Mit Macabros machte das keine Schwierigkeit.« Hellmark verfügte als einziger über die besondere Gabe der Körperverdoppelung. Er konnte mit Hilfe seines Zweitkörpers an zwei Orten gleichzeitig sein und jeden mitnehmen, der das wollte.

»Aber du hast schon Recht«, fuhr er dann unvermittelt fort und legte Mahay die Hand auf die Schulter. »Es geht nichts über die Freiheit, die eigene Freiheit ... und nicht um die, die uns durch andere ermöglicht wird.«

»Was steht im zwölften Umschlag?« Carminia Brado drängte sich an ihn. »Ist die Botschaft ausführbar?«

»Ich hoffe es. Ak Nafuur deutete bereits in seiner elften Botschaft an, dass es eine Neuauflage der Reise nach Lemuria geben wird. Und genau die steht uns jetzt bevor.«

Die Miene der schönen Brasilianerin verfinsterte sich. Mit Grauen dachte Carminia an das Abenteuer in Lemuria. Dorthin hatte Björn den blauen Totenschädel des Guuf-Priestermagiers bringen müssen. Bei dieser Gelegenheit waren seine Begleiter – unter ihnen auch sie – von Klaschuk angegriffen worden. Klaschuk war ein Super-Monster gewesen, wie sie noch keinem begegnet waren. Ihren gemeinsamen Anstrengungen war es schließlich gelungen, es zu vernichten.

Die Erkenntnisse, die Björn seinerzeit aus Lemuria mitbrachte, waren nur Stückwerk. Ak Nafuur, der die dreizehn Wege in das Reich Rha-Ta-N'mys ausgewählt hatte, war sehr geschickt und aufmerksam zu Werke gegangen, konnte aber die letzten Entscheidungen und tödlichen, überall lauernden Gefahren für seinen Freund nicht ausschalten.

Ak Nafuur hatte ihn wissen lassen, dass eine Rückkehr nach Lemuria unvermeidlich sein würde. Er wollte einen günstigeren Zeitpunkt abwarten und hatte diesen günstigen Zeitpunkt auf den zwölften Weg verlegt.

»Meine neue Aufgabe besteht darin, den Verlorenen Thron zu finden«, wandte Hellmark sich an die Freunde.

»Verlorener Thron?«, fragte Carminia Brado. »Was ist das? Ich habe nie davon gehört.«

»Auch ich habe zum ersten Mal davon vernommen. Ich weiß nur, was Ak Nafuur über ihn sagen konnte. Der Thron ist eine Art Heiligtum, zu dem alle Herrscher, die jemals ein Land auf dem Urkontinent Lemuria regierten, pilgerten, um Glück, Frieden und Wohlstand für ihre Völker von den Göttern zu erflehen. Den Thron soll ein Gott in Lemuria zurückgelassen haben. Er gehörte allen und niemandem. Am Thron wurde manipuliert, und es heißt, dass Rha-Ta-N'my persönlich in stürmischer Nacht einst nach Lemuria gekommen sein soll, um den Thron durch ihre Berührung zu verändern. Von dieser dämonischen Kraft hat Vontox etwas abbekommen, und in jener Nacht verschwand Lemuria von der Erde und wurde in eine andere Dimension versetzt. Schon hier begann für die Erde, wie wir sie heute kennen, die problematische Zeit. Seit damals besteht ein Ungleichgewicht, das nie wieder ausgemerzt wurde. Dieses Ungleichgewicht bewirkt, dass das Böse mächtiger wird und die Kräfte des Guten gehemmt werden. Immer klarer wird mir auch der Ausspruch des Drachenkönigs Chomool. Er hat zu mir gesagt, dass Xanoeen erst dann wieder eine Chance habe, wenn Lemuria dorthin zurückgekehrt sei, wo es einst lag. Lemuria, der Urkontinent, auf dem alles Leben als Gedanke, Geist und Leidenschaft begann, ist der Schlüssel zum Leben für die Menschen der Gegenwart. Wichtiger noch als Marlos, als Xantilon, als Atlantis – dies alles sind nur Ableger jenes Kontinents, der wie eine Legende war und auf dem doch die Wirklichkeit existierte. Noch einmal erwähnt Ak Nafuur auch jenen rätselhaften Vontox, von dem uns offenbar auch Richard Patrick etwas mitteilen wollte. Denn das Zeichen des Vontox' ist gleichzeitig auch das Zeichen wieder für uns, die wir noch mal Lemuria aufsuchen werden. Vontox sieht Lemuria als sein Privateigentum an. Er will die letzten Bastionen jener Völker, die noch existieren, ebenfalls stürmen und seinem Herrschaftsbereich angliedern. Mit Magie allein geht das nicht – auch andere Kräfte wirken auf dem Urkontinent. Dort leben die Seelenfresser.«

»Was ist denn das schon wieder?«, fragte Rany Mahay verwundert. »Ich hab immer gedacht, ich kenne schon alles.«

»In der Welt des Bösen und der Dämonen«, entgegnete Björn, »wird man ständig mit neuen Überraschungen und Gefahren konfrontiert. Dabei steht nicht einmal fest, ob die Seelenfresser dämonischen Ursprungs sind oder eines natürlichen. Eine Lebensform, die sich das Böse zunutze gemacht hat oder von Grund auf böse ist. Die Aufgabe, die uns erwartet, besteht praktisch aus drei Teilen.« Björn unterbrach sich und blickte in die Runde. Alle waren inzwischen herangekommen und umringten ihn. Sogar Whiss, das Faktotum aus der Welt des Mikrokosmos, hatte seinen Regenerationsschlaf hinter sich gebracht und ließ es sich nicht nehmen, seinen obligatorischen Platz auf der Schulter seines großen Freundes Rani einzunehmen. Lässig lehnte der kleine Kobold mit seinem Menschen-Vogel-Schildkrötengesicht neben Ranis rechtem Ohr, hatte ein Bein eingezogen und den Kopf mit den elf dunklen Noppen ein wenig zur Seite geneigt. Mit den Noppen hatte es seine besondere Bewandtnis Sie waren sensitive Fühler, mit denen Whiss erstaunliche parapsychische Aktionen steuerte.

Auch Pepe und Jim waren nähergekommen. Mitten auf Jims Kopf – in einem Zacken seines Kammes – bewegte sich ein kleines Etwas, das eine frappierende Ähnlichkeit mit Whiss aufwies. Das war Whiss' Nachwuchs. Im Gegensatz zu ihm, der groß wie ein Rabe war, maß der kleine Blobb-Blobb höchstens drei Zentimeter, war stets verspielt und quicklebendig. Seitdem er auf der Insel lebte, war noch mehr Unruhe und Hektik eingekehrt. Blobb-Blobb war schnell wie der Blitz, überaus neugierig und zu jedem Streich aufgelegt. Er fürchtete nichts und niemanden.

Zwischen ihm und Jim, dem Guuf, schien sich eine ähnliche Freundschaft anzubahnen wie zwischen Rani Mahay und Whiss. Jim hielt sich fast ständig auf der Insel auf, gab sich am meisten mit ihm ab, und der Winzling honorierte dies durch seine Anhänglichkeit. Björn war froh darüber. Umso besser fand Jim aus der Isolation heraus.

»Erstens«, fuhr Björn nachdenklich fort, »ist es unerlässlich, den Verlorenen Thron in Lemuria aufzuspüren, zweitens die Seelenfresser zu finden und festzustellen, was für einen Auftrag sie erfüllen, und drittens muss ich verhindern, dass mir Vontox in die Quere kommt.«

»Ein bisschen viel für einen Mann, findest du nicht auch?«, warf Mahay ein.

»Ich werde nicht herum kommen, mir ein paar Helfer mitzunehmen.«

»Wir kommen alle mit«, warf Pepe ein. Der schwarzhaarige Junge griff nach seiner Hand. »Wir lassen dich nicht im Stich.«

Hellmark lächelte und fuhr ihm über den Kopf. »Der zwölfte Weg in die Dimension des Grauens ist keine Reise ins Vergnügen, Pepe. Wir werden Gefahren begegnen, die wir oft nicht rechtzeitig kalkulieren können.«

Doch der Junge ließ sich nicht beirren. »Umso eher kann ich euch helfen.« Jeder wusste, wie er das meinte. Pepes übersinnliche Anlagen waren gereift, und er konnte mechanische und tote Gegenstände beeinflussen.

»Ich brauche auch Helfer, die dann eingreifen, wenn wirklich Not am Mann ist, und nicht mit in Gefahr geraten«, fädelte Hellmark seine neuen Ausführungen geschickt ein. »Es muss von Lemuria aus eine Verbindung nach Marlos geben. Ich setze dich als Kurier ein. Das ist schon deshalb notwendig, weil es auch auf dieser Seite der Welt noch einiges zu tun gibt. Die Sache mit Professor Harrison ist noch nicht ausgestanden, und ich muss wissen, wie sich der Fall weiter entwickelt. Nicht darüber informiert zu sein, wäre purer Leichtsinn, Pepe. Was in New York passiert ist, war möglicherweise nur ein Auftakt. Vierzehn Menschen sind unter mysteriösen Umständen verschwunden. Unter ihnen unser Freund Richard Patrick. Er hatte etwas entdeckt, wollte uns noch etwas mitteilen – aber was immer ihn veranlasste, noch nach Marlos zu teleportieren, er hat es nicht mehr geschafft, uns seine Nachricht zu übermitteln. Vierundzwanzig Stunden nach dem Verschwinden von vierzehn angesehenen Bürgern, die alle in der Wohnung des Gurus Shoam am Abend vorher ein Geheimnis erfuhren, taucht einer der Vermissten auf wie ein Gespenst. Es handelt sich um Professor Phil Harrison. Er begegnet seinem Freund und behauptet, eine Botschaft für einen Mann namens Björn Hellmark zu haben. Bei dem Versuch, Captain Muller von der Mordkommission über die mysteriöse Begegnung zu berichten, kommt es zu einem fragwürdigen Unfall. Ein Lkw-Fahrer verliert die Herrschaft über sein voll beladenes Fahrzeug und kracht in die Telefonzelle, in der Harrisons Freund Doal telefoniert. War es wirklich ein Unfall oder Absicht? Solange diese Frage nicht geklärt ist, finde ich keine Ruhe. Denn auch sie hat unter Umständen mit dem zu tun, was wir auf unsere Fahnen geschrieben haben. Woher kannte Professor Harrison meinen Namen? Er kann ihn nur durch Richard Patrick erfahren haben. Dies bedeutet, dass Harrison einen Auftrag hatte, den Patrick nicht erfüllen konnte. Alle diese Fragen verlangen nach einer Antwort. Auch wenn ich nicht hier bin, brauche ich Informationen über diese Dinge. Haltet mich bitte auf dem Laufenden.«

Und dann sprachen sie – wie immer – ihr gemeinsames Vorgehen ab.

Inzwischen plapperte Blobb-Blobb leise vor sich hin, übersprang mit gespreizten, schillernden Flügeln die einzelnen Zacken von Jims Kamm und hatte an dieser Tätigkeit seine stille Freude. Die verstärkte sich noch, als der Winzling seine Flügel zusammenfaltete und damit begann, Kletterübungen an den Zacken zu veranstalten.

Daran verlor er blitzartig das Interesse, segelte im eleganten Schmetterlingsflug auf die zum Trocknen ausgelegten Fische zu, landete auf einem und zupfte sich interessiert ein Stück heraus, als er merkte, dass es sich um etwas Essbares handelte. Er schnupperte erst und leckte schließlich daran.

Während Björn Hellmark noch mit der Einteilung seiner Helfer für die einzelnen Aufgaben beschäftigt war, hörte Kobold Whiss mit halbem Ohr hin und beobachtete umso aufmerksamer seinen Nachwuchs.

»Der Kerl spinnt!«, brüllte er plötzlich mit Stentor-Stimme. »Keiner von uns hat jemals Fisch versucht. Nektar und Blütenwein ist als Speise anerkannt aber er ... er kaut an einem alten, stinkenden Fisch, als handele es sich dabei um eine Delikatesse! Der Kerl schlägt völlig aus der Art. Muss entweder an der Umwelt liegen, in der er aufwächst oder« – seine großen, hervorquellenden Augen schienen noch größer zu werden – »oder ich hab da ein Kuckucksei ausgebrütet, das mir einer untergeschoben hat.«

23.17 Uhr. In New York begann eine jener unruhigen Nächte, wie sie typisch für diese Stadt waren. Ältere Bürger, die sich schon tagsüber nicht mehr aus dem Haus wagten, schlossen sämtliche Fenster, verriegelten die Türen und stellten das Telefon in Reichweite. New York hielt einen der traurigsten Rekorde. Die Stadt gehörte zu den gewalttätigsten in der Welt. Nirgendwo wurde so viel geplündert, geraubt, gemordet.

Auch Dona Jeffers, 39-jährige Schwester des bekannten New Yorker Maklers, wusste um die bedenkliche Kriminalstatistik der Stadt. So mied sie nach Einbruch der Dunkelheit das Verlassen der Wohnung. Es passierte heutzutage einfach zu viel. Wenn sie abends wirklich mal ausging, dann nur in Begleitung von Bekannten und Freunden.

Seit dem Verschwinden ihres Bruders war sie nicht mehr weg gewesen. Sie betrieb mit Bill Jeffers das Büro in eigener Regie und hoffte, dass Bill sich melden würde. Vielleicht lag eine simple Erpressergeschichte hinter dem ganzen Vorfall, auch wenn die Polizei nicht daran glauben wollte.

Dona hatte am Abend ferngesehen. Obwohl ihr das Programm nicht gefiel und auch auf den anderen Kanälen nichts Vernünftiges ausgestrahlt wurde, hatte sie es nicht fertiggebracht, einfach abzuschalten. Sie hatte von einem Sender zum anderen gewählt und die Zeit förmlich tot geschlagen, aber der Abend war wenigstens herumgegangen.

Ein Telefonat, wie sie es erwartete, war aber auch heute nicht erfolgt. Dies war nun schon der dritte Tag und die Polizei kam keinen Schritt weiter. Es gab nichts Neues.

Kurz vor Mitternacht entschloss sich Dona Jeffers, ins Bett zu gehen und sich von der Flimmerkiste zu trennen. Sie vergewisserte sich, dass die Wohnungstür abgeschlossen und die Sicherheitskette eingerastet war.

Die Sechs-Zimmer-Apartmentwohnung lag in der siebten Etage. Hier befanden sich auch die Büroräume. Durch eine doppelte Verbindungstür gelangte man von der Wohnung in das Office. Das moderne Apartmenthaus enthielt fast nur Büroräume. In der zwölften und fünfzehnten Etage waren noch Wohnungen eingerichtet.

Dona Jeffers machte sich sonst nie Gedanken über die Tatsache, dass sie im siebten Stock allein lebte. Heute Abend empfand sie ein gewisses Unwohlsein bei dieser Vorstellung. Hier konnte sie – wenn etwas passierte – schreien, wie sie wollte. Kein Mensch würde sie hören. In dieser riesigen, von Leben erfüllten Stadt war sie dennoch mutterseelenallein.

Aber wenn einer kam, der etwas von ihr wollte, würde sie sich schon zur Wehr setzen. In der obersten Schublade ihres Nachttisches lag stets ein geladener Revolver.

Dona Jeffers ging zu Bett, sann noch einen Moment nach und löschte dann das Licht.

Im gleichen Augenblick hatte sie das Gefühl, nicht mehr allein im Zimmer zu sein. Sie spürte ihr Herz bis zum Hals schlagen und merkte, wie ihre Haut feucht wurde. Mit einem Mal wurde ihr heiß.

Die Frau hatte keinen Grund für die plötzlich ausbrechende Furcht und schrieb sie ihren überreizten Nerven zu. Die letzten Tage waren hektisch gewesen, zu viel war auf sie eingestürmt, sowohl an Arbeit als auch an Sorge um ihren Bruder. Sie hatten ein sehr gutes Verhältnis miteinander, nur so war es auch verständlich, dass die gemeinsame Arbeit klappte.

Es knisterte in den Wänden. Hinter den Tapeten rieselte körniger Staub herab. Dona Jeffers stockte der Atem. Mit weit aufgerissenen Augen lag sie im Bett und wagte es nicht, sich zu bewegen. Ein Erdbeben?, kam es ihr in den Sinn. War das der Grund, weshalb die Wände in Bewegung gerieten und ...

Da – Schritte!

Die Frau erkannte sie am Rhythmus. So ging nur einer durch die Wohnung. Eine Tür klappte. Donas Nackenhaare sträubten sich. »Bill?«, fragte sie tonlos. Sie begann zu zittern, dann hielt sie nichts mehr im Bett, und die aufgezwungene Ruhe fiel von ihr ab wie eine zweite Haut.

Die junge Frau richtete sich ruckartig auf. Ihre Hand zuckte zum Lichtschalter. Die Nachttischlampe flammte auf.

»Bill!« Dona Jeffers schrie es heraus. »Bist du es?«

Auf der anderen Seite der Diele quietschte die Tür leise in den Angeln.

Am ganzen Leib wie Espenlaub zitternd, warf Dona Jeffers die Decke zur Seite und glitt aus dem Bett. Sie zog die oberste Schublade an ihrem Nachttisch auf und tastete nach dem geladenen Revolver. Als sie den geriffelten Griff in Händen hielt, wurde sie merklich ruhiger. Dann drückte sie die Schlafzimmertür auf, knipste das Licht in der Diele an und schrie gellend auf.

Die Tür zu Bills Schlafraum bewegte sich wie unter einem leisen Windhauch und klappte in diesem Moment ins Schloss.

»Bill!« Dona Jeffers riss sich zusammen, wollte sich nicht benehmen wie ein Angsthase. »Was ist denn los?« Jetzt hielt sie nichts mehr zurück. Niemand konnte in die Wohnung, wenn er keinen Schlüssel besaß. Drang jemand mit Gewalt ein, wäre dies mit Geräuschen verbunden und ... Da erkannte sie einen eklatanten Widerspruch.

Niemand konnte in die Wohnung – auch Bill nicht, selbst nicht mit dem Schlüssel! Die Sicherheitskette hätte ihn daran gehindert.

Alles in Dona Jeffers verkrampfte sich. Sie glaubte, das Blut in ihren Adern beginne zu gefrieren.

Trotz der namenlosen Angst wollte sie sich Gewissheit verschaffen. Hier ging etwas nicht mit rechten Dingen zu. Von der Stelle aus, an der sie stand, konnte sie die Wohnungstür sehen. Die Sicherheitskette war noch immer eingehängt. Wer immer hier hereingekommen war – er hatte es nicht auf normalem Weg geschafft. Wie ein Geist musste er durch die Wände eingedrungen sein.

Totenbleich stand Dona vor der Schlafzimmertür ihres Bruders und wagte nicht, die Klinke anzurühren. Hinter der Tür rumorte es. Jemand schien Tisch, Sessel und Bett zu verrücken – dann ein starkes, intensives Ratschen, als würde der Vorhang mit einem Ruck durchgerissen!

Dona Jeffers konnte sich nicht mehr zurückhalten. Sie drückte die Klinke herunter und trat gegen die Tür. Die flog nach innen.

Mit schreckgeweiteten Augen stand die Wohnungsinhaberin vor der Türschwelle und glaubte ihren Augen nicht trauen zu können.

Die Deckenlampe flackerte, der Sessel neben dem Fenster benahm sich wie ein wild gewordener Gaul und ruckte wie von unsichtbaren Händen bewegt hin und her.

Das Bett rutschte nach vorn, dann wieder zurück und krachte gegen die Wand, der Teppich vor dem Fußende rollte sich zusammen und wieder auf. Die Türen des großen Einbauschrankes bewegten sich, schlugen auf und zu, als wären sie Spiel des Windes. Aber im Zimmer bewegte sich kein Lüftchen!

Dona Jeffers stand da wie gebannt und begriff nicht, was sie sah.

So etwas gab es nicht!

Alles im Zimmer vor ihr war in Bewegung geraten. Und nicht nur dort! Es begann jetzt auch in der Wohnung hinter ihr.

Mit verzweifeltem Stöhnen warf Dona Jeffers ihren Kopf herum, wankte wie eine Trunkene durch die Diele und wusste nicht, wohin sie zuerst blicken sollte.

Die Lampe pendelte hin und her, das Rieseln hinter den wertvollen Tapeten verstärkte sich, dann rissen sie auf, als würde ein Unsichtbarer sie mit dem Riesenmesser aufschlitzen. Große Fetzen flogen durch die Luft.

Dona Jeffers merkte nicht, wie sie zu schreien anfing. Das Gellen ihrer eigenen Hilferufe hallte in ihren Ohren.

Die Bilder an der Wand drehten sich wie Windmühlenflügel. Die Nägel lösten sich, flogen wie wütende Hornissen durch die Luft. Die Bilder ebenfalls. Wie Geschosse jagten sie auf die fliehende Frau zu, die nicht mehr wusste, wo sie sich befand und ob sie wachte oder träumte.

Nichts wie weg hier, ehe sie noch den Verstand verlor!

Die Kante eines Bilderrahmens traf Dona Jeffers am Kopf. Sie schrie auf und taumelte. Der Schmerz bohrte sich wie eine Nadel in ihr Hirn.

Die Wohnung begann zu leben. Unheimliche Kräfte, deren Ursache sie nicht kannte, tobten sich aus wie ein Wirbelsturm.

Geduckt lief Dona Jeffers zur Wohnungstür, drehte den Schlüssel herum – wollte ihn herumdrehen! Doch es ging nicht! Er saß fest wie angegossen!

Die Frau warf sich herum. Das dunkle Haar hing wirr in ihre Stirn. Dona lief ins Schlafzimmer zurück.

Auch dort war der Teufel los. Ihr Bett hatte sich inzwischen um hundertachtzig Grad gedreht, und sie sah die Sprungfedern. Mit lautem Knall zerplatzte eine Glühbirne, und das Geräusch übertönte den spitzen Schrei der einsamen Frau.

Das Telefon! Dona musste Hilfe herbeirufen. Man musste sie aus dieser verrückt spielenden Wohnung herausholen. Sie selbst konnte nichts für sich tun.

Das sonst so gepflegte Schlafzimmer sah aus wie ein Schlachtfeld. Dona Jeffers stolperte über zusammengeknüllte Wäschestücke, die von unsichtbarer Hand aus den Fächern und der Kommode gerissen worden waren. Auch hier in diesem Raum waren die Tapeten mit Gewalt entfernt worden. Die Bettdecke war aufgeschlitzt, und weiche Daunen wirbelten wie große Schneeflocken durch die Luft.

Ein Schluchzen schüttelte den Körper der geistig und körperlich attackierten Frau. Immer wieder musste sie sich vor durch die Luft wirbelnden Gegenständen ducken.

Dona Jeffers riss den Telefonhörer von der Gabel. Sie wählte, atmete schnell und flach und war schweißgebadet.

Was sollte sie sagen? Die Wahrheit? Die würde man ihr nicht abnehmen.

Keine Verbindung. In der Aufregung hatte sie die falsche Nummer gewählt. Dabei kannte sie sie ganz genau. So oft wie in den letzten drei Tagen hatte sie noch nie zuvor in ihrem Leben mit der Polizei telefoniert.

Und nun fiel ihr die Nummer plötzlich nicht mehr ein. Sie glaubte, verzweifeln zu müssen.

Das Telefonbuch – wo war es? Sie entdeckte es auf der anderen Seite des Zimmers, halb unter dem zerrissenen Vorhang.

Die Nummer der Polizei stand als Notruf auf dem Deckel.

Wertvolle drei Minuten gingen verloren, die ihr in dem allgemeinen Durcheinander und der Verwirrung wie eine Ewigkeit vorkamen.

Dann endlich folgte die Verbindung.

Das Police-Headquarter meldete sich.

»Helfen Sie mir, bitte!«, schrie Dona Jeffers in die Muschel.

»Gern, Madam. Wo sind Sie denn? Was ist los? Wie ist Ihre Adresse?«

»Ich bin Dona Jeffers, die Schwester von Bill Jeffers. Captain Muller hat gesagt ...«

Plötzlich sah sie den Blumentopf pfeilschnell durch die weit offen stehende Schlafzimmertür fliegen. Sie konnte sich nicht mehr rechtzeitig ducken, spürte den harten Schlag gegen die rechte Schläfe, dann kippte Dona Jeffers wie ein nasser Sack auf die Seite. Der Telefonhörer entglitt ihren Fingern und baumelte über den niedrigen Onyxtisch.

»Hallo, Miss Jeffers? So sprechen Sie doch! Hallo – können Sie mich noch hören?«, klang es besorgt aus dem Hörer.

Keine Antwort mehr.

»Verdammt, da ist was passiert! Sofort einen Streifenwagen hinschicken ...«

Zur gleichen Zeit, als es in Dona Jeffers' Wohnung drunter und drüber ging, geschah noch etwas in New York, das in direktem Zusammenhang mit dem Geschehen stand.

In einer engen Gasse am Hafen tauchte ein Mann auf. Er irrte gedankenverloren durch die Straßen. Im Vergnügungsviertel war allerhand los. Aber das spielte sich nicht außerhalb in verregneter Nacht ab, sondern hinter Häuserfassaden.

Aus einem dunklen Torbogen trat eine üppige Rothaarige. Sie trug die Bluse offen und den engen Rock zwei Handbreit oberhalb des Knies.

»Hallo!«, sagte sie. Ihre dunklen Augen musterten den Fremden, der an der Hauswand entlang Richtung City schlenderte. »Geht für dich die Nacht schon zu Ende?« Sie lächelte verführerisch. Ihre weißen, makellosen Zähne schimmerten im Dunkeln. »Ein bisschen früh, findest du nicht auch?«

Der Mann, der den Kragen seines Jacketts hoch geschlagen hatte, blieb stehen.

»Ich heiße Casey ... willst du nicht mitkommen?« Die Prostituierte streckte die Hand nach ihm aus. Er spürte ihre Finger auf den seinen. »Puuh, du hast ja eiskalte Hände. Na ja, mir fällt schon etwas ein um dich aufzuwärmen. Komm mit auf meine Bude! Da ist's schön warm. Vom Reden hältst du wohl nicht viel, wie?« Sie beugte sich etwas nach vorn und sah dem Fremden ins Gesicht.

Er war sehr blass und wirkte abwesend. Und er strahlte eine Kälte aus, dass die Frau erschrak.

»Bist du krank, Mann? So sag doch mal was! Bist du immer so schweigsam?«

»Nur manchmal«, entgegnete er einsilbig.

»Na, wenigstens etwas.«

Die Stimme des Mannes klang schwach und dumpf.