Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

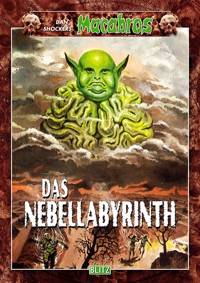

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Nebel-Labyrinth des Tschonn Die Dinge im Land Krosh haben sich zugespitzt. Macabros steht am Hinrichtungspfahl, von Flammen umhüllt. Harry Carson, der unglaubliche Abenteurer, der den Männern in Schwarz begegnet war, soll dem Krakengott geopfert werden. Zur gleichen Zeit in einer fernen Zukunft, die für ihn früher die Gegenwart war, versucht Rani Mahay das Geheimnis des Hotels Fraque zu enträtseln. Alles, was Rani und die Freunde dort unternehmen, soll dazu dienen, Carminia Brado und Björn Hellmark aus Molochos' Klauen zu befreien. Der Inder lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein. Höllenspuk Macabros' Odyssee tritt in ein neues Stadium. Er setzt die Suche nach dem Singenden Fahsaals fort. Er wird von Bolonophom und den anderen überlebenden Loarks getrennt. Nur noch Harry Carson ist an seiner Seite, als Molochos ein Feuerwerk des Grauens abbrennt. Er weiß inzwischen über Macabros' Aktivitäten und will mit allen Mitteln die Legendenbildung um den Toten Gott verhindern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 311

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 47

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-747-4

Dan Shockers Macabros Band 47

DAS NEBELLABYRINTH

Mystery-Thriller

Das Nebellabyrinth des Tschonn

von

Dan Shocker

Prolog

Der Mann sah aus wie ein Tourist. Er hatte eine Kamera bei sich und einen Feldstecher. Auf seinem Streifzug durch die einsame Landschaft vermied er es, sich allzu offen sehen zu lassen. Bäume, Büsche und Erdhügel benutzte er als natürlichen Schutz. Es handelte sich um niemand anderen als Rani Mahay, den glatzköpfigen Inder von der Insel Marlos.

Es war früh am Morgen. Sanfte Nebelschwaden schwebten über die Äcker und Wiesen. Weit und breit war kein Mensch zu erblicken. Nur ein paar Krähen hockten träge auf dem verlassenen Feld.

Mahay beobachtete das im Gutshofstil errichtete Gebäude auf dem Hügel. Es lag halb verborgen hinter Akazien, die mit dem schirmartigen Wipfeln die blatternarbige, verwitterte Fassade abdeckten. Immer wieder warf Mahay einen Blick durch das Fernglas und vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war, der ihn beobachtete.

Das wäre ihm unangenehm gewesen. Was er im Schilde führte, sollte ohne Zeugen über die Bühne gehen. Denn was er wusste, ahnte niemand in der Umgebung.

Das Gebäude dort oben hinter den Akazien war das fragwürdige Hotel Fraque. Diese Fragwürdigkeit war den Bewohnern in der Umgebung nicht bekannt. Rani Mahay, der Koloss von Bhutan und treue Freund Björn Hellmarks, wusste aber durch ein Erlebnis, dass Haus und Bewohner alles andere als freundlich gesinnt und harmlos waren. Die Leute in der Gegend waren der Meinung, dass die alte Madame Fraque dort oben mehr schlecht als recht wohnte, dass sie ihre letzten Tage in Einsamkeit verbrachte, dass sie Kräuter und die Heilkunst studierte, um damit jenen Menschen zu helfen, die wegen irgendwelcher gesundheitlicher Störungen und Gebrechen ihren Rat suchten.

So menschenfreundlich, wie Charmaine Fraque sich gab, war sie aber nicht. Alles nur Maske. Madame stand mit bösen Mächten in Verbindung. Mit Rha-Ta-N'my, der Dämonengöttin, und Molochos, dem Dämonenfürsten. Sie führte ein Doppelleben, von dem niemand etwas ahnte.

Für Mahay war es seit den Vorfällen in der letzten Nacht zu einer Frage des Überlebens geworden, Madame Fraque die Maske vom Gesicht zu reißen und herauszufinden, wie sie lebte und worauf sich ihre unheimliche Kraft stützte. Er wünschte sich nur, so schnell wie möglich dahinter zu kommen. Denn vom Wissen und der Kraft Madame Fraques hing das Leben anderer ab.

Es gab eine furchtbare Erkenntnis für Mahay, der selbst nur mit knapper Not einem grässlichen Schicksal entgangen war. Whiss, sein kleiner Begleiter, der ihm aus einer fremden Dimension gefolgt war, hatte ihn in das alte Hotel begleitet, als er es zum ersten Mal aufgesucht hatte. Whiss war seitdem spurlos verschwunden. Seine parapsychischen Anlagen hatten wie ein Alarmsignal auf die Mächte gewirkt, die sich im Haus verbargen, in einem Zwischenreich zu Hause waren und schreckliche Dinge im Sinn führten.

Es gab keine Zweifel: Das ehemalige Hotel Fraque war drauf und dran, zu einem Brückenkopf des Bösen zu werden. Doch das wussten bisher nur er und die Leute von Marlos.

Im Hotel lag noch mindestens eine Leiche. Die von Camilla Davies. Auch sie musste geholt werden und durfte nicht in der Gewalt der tanzenden Gespenster bleiben, die das Haus bewohnten, ohne dass auch nur jemand die geringste Ahnung von den wirklichen Bewohnern hatte.

Die Nacht dort zu verbringen war gleichbedeutend mit dem Entschluss, Selbstmord zu begehen. Nur durch das blitzschnelle Eingreifen Danielle de Barteaulieés war er noch einmal davongekommen. Danielle hatte ihre Hexenkräfte eingesetzt. Blitzartig war ihr magischer Angriff erfolgt und hatte die ihn zugrunde richtenden Kräfte zurückgeschleudert. Ehe Madame Fraque und ihre gespenstischen Gäste sich von dieser Überraschung hatten erholen können, war Danielle mit dem Freund schon wieder nach Marlos teleportiert.

Hier hatte sich Mahay regeneriert und zu seiner Erleichterung festgestellt, dass der Verlust seiner Fähigkeit zu teleportieren nur auf das Hotel der Madame Fraque beschränkt gewesen war. Mit dem Hotel stimmte einiges nicht. Er musste das Rätsel lösen, ehe das Unheil, das hinter diesen Mauern gedieh, weiter wuchs und um sich griff. Dazu sollte der heutige Tag dienen. Das Licht der Sonne mieden die Geister. Sie liebten die Dunkelheit und die Nacht.

Mahay ließ den Blick über die verwitterte Fassade schweifen. Die Fenster in sämtlichen Stockwerken des Hotels waren geschlossen, die Läden vorgeklappt. Das Haus machte einen leeren, verlassenen Eindruck.

Doch der täuschte. Rund zwanzig Personen lebten dort drüben. Zumindest in der Nacht. Dort drüben musste sich auch jener geheimnisvolle Schacht befinden, in dem Whiss verschwunden war. Madame Fraque und ihre Gespenster hatten eine besondere Logik in der Bekämpfung jener Menschen entwickelt, die ihnen gefährlich werden konnten. Normalsterbliche waren ihnen sowieso unterlegen. Sensible, Medien und Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten wirkten störend oder gar gefährlich auf das, was hinter den Hotelwänden ausgebrütet wurde. Also war eine Falle für solche Menschen errichtet worden.

Wäre Rani Mahay nicht selbst in der letzten Nacht an den Rand des Grabes geraten, er würde nicht geglaubt haben, dass das Hotel Fraque zu einem Zentrum des Bösen wurde. Darin lebte keine alte Frau mehr, sondern eine junge.

Charmaine Fraque war im Umgang mit Geistern erfahren und hatte ihr Unternehmen von langer Hand vorbereitet. Als sie ihr Ende nahen fühlte, rief sie ein Mädchen aus Cereste herbei. Die hübsche Claudia Sevoir, jung und lebenslustig, war bekannt dafür, dass sie manchmal über die Stränge schlug. Die Unruhe in dem Mädchen war nicht von ungefähr gekommen. Schon als kleines Kind verkehrte Claudia gern im Hotel Fraque. Charmaine Fraque war schon damals klar gewesen, dass das junge Mädchen ihr Opfer sein würde, nämlich in der Stunde, da ihr alter Körper seinen Dienst aufkündigte, sie aber noch nicht bereit war zu gehen. In der letzten Nacht war der Körpertausch erfolgt. Eine blühende, blutjunge Charmaine Fraque lebte wieder in dem villenähnlichen Anbau neben dem Hotel. Und Claudia Sevoir war – noch keine zwanzig Jahre alt – in der gleichen Nacht an Altersschwäche gestorben. Diese Vorgänge zeigten an, dass noch viel Schlimmeres zu befürchten war.

Seit zwei Stunden streifte Rani Mahay durch die hügelige Landschaft. Oben am Hotel und am Wohnhaus tat sich nichts. Wie würde Madame Fraque sich verhalten, wenn Freunde oder frühere Gäste kamen, um die eine oder andere Nacht im Hotel zu verbringen? Für diese Menschen war Charmaine Fraque eine alte, gebrechliche Frau. Nun würde sie mehr als sechzig Jahre verjüngt sein und in anderer Gestalt vor ihnen stehen! Das musste Fragen aufwerfen, Misstrauen wecken.

Mahay war ständig beschäftigt mit neuen Gedanken, mit denen er das Phänomen durchleuchten wollte. Seine Vorsicht war berechtigt. Es wäre leichtsinnig gewesen, sich einfach dem Hotel zu nähern und so zu tun, als wäre nichts geschehen. Er wusste um die tödliche Gefahr, die dort lauerte. Aber er durfte mit seinen Beobachtungen nicht zu viel Zeit verlieren. Er musste zum Angriff übergehen. Nicht unüberlegt.

Mahay nahm das Fernglas von den Augen und wusste plötzlich, wie er es anfangen wollte, um schneller zu einem Ergebnis zu kommen.

Er musste sich Gewissheit verschaffen, denn die Ungewissheit nagte an seinen Nerven.

Er kehrte auf die unsichtbare Insel zurück.

Blauer Himmel, weißer Strand, tintenblau das Meer, rauschende Palmen im sanften Wind – Marlos, ein Paradies, in dem eine Handvoll Menschen lebte. Hier herrschten Frieden und Einheit, hier versuchten unterschiedlich alte und verschieden denkende Menschen miteinander auszukommen. Bisher war es ihnen gelungen, denn sie saßen in einem Boot und arbeiteten an der Verwirklichung eines Zieles: die Vernichtung dämonischer Kräfte, die die Welt ins Unglück stürzen wollten. Schon einmal – in einer fernen Vergangenheit, rund zwanzigtausend Jahre vor der Jetztzeit – versuchten Rha-Ta-N'my und ihre Unheil bringenden Schergen die Welt im Sturmangriff zu übernehmen. Doch es war nicht gelungen. Nun rüsteten sie zum zweiten und – wie sie hofften und erwarteten – entscheidenden Schlag.

Ihren größten Todfeind hatten die Dämonen auf Eis gelegt: Björn Hellmark, den Herrn von Marlos, der Mann, der zuerst den Feind erkannte und bereit war, in die Arena mit ihm zu steigen. Dabei war er in eine Falle gestolpert, aus der er noch nicht wieder herausgekommen war. Hellmark und Carminia Brado, die Frau, die er liebte, waren in die Gefangenschaft des Dämonenfürsten Molochos geraten. Molochos hielt das Paar in einem gigantischen Netz gefangen, in dem sie weder leben noch sterben konnten. Das Ewigkeits-Gefängnis war ihnen zur Falle geworden.

Arson, der Mann mit der Silberhaut, hatte sich auf den Weg gemacht. Mit seinem Zeitschiff durcheilte er die verschiedenen Vergangenheiten auf der Suche nach den Verschollenen, und alle auf Marlos hofften, dass Arson ein Tor fand, um zu Hellmark vorzustoßen. Eine Möglichkeit hätte sich sofort geboten, aber zu der wollte Arson erst greifen, wenn alle anderen Mittel versagten: Er brauchte nur zu dem Zeitpunkt zurückzureisen, an dem Hellmark und Carminia Brado sich entschlossen hatten, in Rha-Ta-N'mys Schreckenszentrum einzudringen. Doch jeder auf Marlos fürchtete das Paradoxon, das dann vermutlich eintrat und entscheidende Vorgänge auch für die Zukunft derart veränderte, von denen man dann nicht wusste, ob sie positiv oder negativ waren. Eine Befreiung aus dem Augenblick der Gefahr konnte unter Umständen auch den Tod der beiden Gefangenen bedeuten. Ob ein Manipulieren mit der Zeit überhaupt in Frage kam, musste geklärt werden. Und deshalb hatte sich Arson auf den Weg gemacht.

Gleichzeitig versuchten die auf Marlos Zurückgebliebenen von der Gegenwart und der diesseitigen Welt aus, einen Weg zu Carminia und Björn zu finden. Dazu gehörten auch Rani Mahays Aktivitäten. Molochos und dessen engste Vertrauten wussten im Augenblick am genauesten, wo die Verschollenen festgehalten wurden, wie das Ewigkeits-Gefängnis gestaltet war, welche Zugänge es gab und wie sie bewacht wurden.

Und überall dort, wo in diesen Stunden auf der Welt Unerklärliches geschah, wo okkulte und dämonische Aktivitäten entfaltet wurden, hieß es nachdenken. Die Entdeckung des Hotels Fraque empfand Mahay aus dieser Sicht der Dinge als einen Glücksfall. Richtig angewendet, konnte dieser der Verehrung Molochos' und Rha-Ta-N'mys dienende Ort zum Bumerang gegen die Mächte der Finsternis werden.

Mahays Körper schälte sich wie ein Geist aus dem Nichts und materialisierte unter dem Sonnenhimmel von Marlos. Von den Blockhütten, die auf den sanften Erhebungen am Rand des Sandstrandes standen, löste sich flink eine schlanke, dunkelhaarige Gestalt. Sie war sehr jung. Wer sie sah, schätzte sie auf höchstens zwanzig. Danielle de Barteaulieé aber war um ein Vielfaches älter. Vor mehr als hundert Jahren war der Alterungsprozess durch die schwarzmagischen Praktiken ihres Vaters, des Comte de Noir, zum Stillstand gekommen. Der Comte ging einen Pakt mit den Mächten der Finsternis ein, den er dann brach. Er hatte seine Vertragspartner jedoch geschickt hintergangen. So war es gekommen, dass Danielle nicht mehr zu altern brauchte und gleichzeitig über bestimmte magische Praktiken verfügte, die ihr weder Rha-Ta-N'my noch deren dämonische Schergen nehmen konnten. Danielle stand auf der Abschussliste der Nichtmenschlichen. Rha-Ta-N'my wollte ihren Kopf.

»Alles in Ordnung, Rani?«, fragte die junge Französin besorgt, während sie näher kam. Seit Mahays Abwesenheit hatte sie unentwegt den Strand vor den Hütten im Auge behalten. Dies war meistens die Stelle, an der diejenigen zurückkamen, wenn sie durch Teleportation Marlos verlassen hatten. Die Insel auf diese Weise jederzeit zu verlassen und zu erreichen, war nur möglich, wenn jemand lange genug auf Marlos gelebt hatte. Die Insel selbst veränderte durch ihre Atmosphäre menschliche Veranlagungen und fügte ihnen jene Besonderheit hinzu.

Der Inder sah die hübsche Französin an und legte seinen Arm um ihre Schulter. Es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass die beiden sich mochten.

»Sieht fast so aus, als hättest du die ganze Zeit über auf der Lauer gelegen und nach mir Ausschau gehalten.«

»Ich hab mir Sorgen um dich gemacht.«

»Brauchst du nicht. Ich habe dir versprochen, auf der Hut zu sein und nichts Unüberlegtes zu tun.«

Sie nickte. »Wenn schon. Dann gibt es eben andere, die es tun. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?«

»Leider nein. Das ist auch der Grund, weshalb ich zurückkomme, Danielle. Nur das Hotel im Auge zu behalten genügt nicht. Dort tut sich gar nichts. Drei Stunden habe ich es beobachtet. Madame Fraque scheint ausgeflogen zu sein.«

»Vielleicht ist sie es wirklich. Nach dem Albtraum von letzter Nacht ...«

»Ich werde es bald wissen.«

»Du willst also wirklich noch mal ins Haus gehen?« Ihre Stimme klang leise.

»Ja.«

»Sie wird da sein, dich erkennen – und diesmal wird es kein Pardon geben, Rani.«

»Darauf bin ich gefasst.«

»Gut.« Sie nickte ernst, atmete tief durch, und die Bluse über ihrem Busen straffte sich. »Dann werde ich mit von der Partie sein. So war es ausgemacht. Gewissermaßen als Feuerwehr.«

»Erst im zweiten Teil des Schauspiels, Danielle.«

»Was soll das nun wieder heißen?«

»Ich starte nicht im dritten Gang, sondern im ersten, meine Liebe. Was im Hotel alles kreucht und fleucht und welche Wetterbedingungen dort herrschen, haben wir am eigenen Leib verspürt. Jetzt wollen wir erst feststellen, ob sich die Schatten der Nacht auch am Tag bewegen können. Oder ob sie hilflos sind. Ich wünschte mir das Letztere. Es würde die Möglichkeit bieten, sich in aller Ruhe im Hotel umzuschauen und das Geheimnis Charmaine Fraques und ihrer Gäste aus dem Zwischenreich zu ergründen.«

»Und wenn das Letztere nicht in Frage kommt?«

»Muss man es dennoch möglich machen, Danielle. Wir kommen nicht umhin, noch mal einen Blick ins Haus zu werfen. Wie das im Einzelnen abläuft, wird eine Vorprüfung ergeben.«

»Und wie sieht die aus?«

»Ganz einfach. Ich komme nicht als Löwenbändiger vom Dienst, also im Lendenschurz und mit Glatze – sondern als Clochard.« In seiner Hütte bewahrte Rani jene Dinge auf, die ihn an seine Vergangenheit erinnerten. Er war viele Jahre lang im Zirkus aufgetreten mit einer sensationellen Darbietung, die ihresgleichen suchte. In der offenen Manege zeigte er sich mit ungezähmtem Raubkatzen, und während der Vorführung konnte man die Spannung in der totenstillen Zirkuskuppel förmlich körperlich spüren. Nervenkitzel für die Zuschauer und für Mahay, der die Raubkatzen mit bloßem Willen unter Kontrolle hielt.

Als der Inder Björn Hellmark kennen lernte, gab er seine Karriere auf, schloss sich dem blonden Mann aus Deutschland an und stellte seine Kraft ganz in den Dienst des Kampfes gegen die Dämonen. Bei einem solchen Einsatz hatte Rani sein Lieblingstier, die Tigerin Chitra, verloren. Im Garten des scharlachroten Magiers Tamuur war die Raubkatze in eine fleischfressende Pflanze verwandelt worden. Rani hatte lange Zeit unter diesem Schmerz gelitten, auch wenn er es sich nicht hatte anmerken lassen. Die Begegnung mit dem winzigen Whiss schien diesen Verlust dann immer mehr in den Hintergrund treten zu lassen. Whiss, den Rani aus einer lebensgefährlichen Situation rettete, schloss sich dem Inder an. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Aber nun war auch Whiss verschwunden, in einen Schacht gestürzt, von dem noch niemand wusste, was das bedeutete und wohin er führte. In einen Schacht, der möglicherweise in einer anders dimensionierten Welt mündete, in einem Reich der Verderbnis, des Grauens und des Todes.

Zu den Dingen, die Mahay aufbewahrte und an denen sein Herz hing, gehörten seine kostbaren und farbenprächtigen Kostüme, mit denen er aufgetreten war. In einem rustikalen, selbst gezimmerten Wandschrank hingen silbern und golden glitzernde Mäntel, Hosen und Jacken. Jeder Disko-Fan hätte vor Begeisterung gejauchzt, wenn er diese Kleidungsstücke zu Gesicht bekommen hätte.

Danielle stand neben dem Freund, als der wie ein schüchterner Liebhaber seine Hand nach einer Flitterjacke ausstreckte und dann eine violette, wie Seide schimmernde Hose von einem einfachen Drahtbügel nahm.

»Es fällt dir schwer, dich von diesen Dingen zu trennen«, konstatierte Danielle de Barteaulieé leise, die in Ranis unbeweglichem Gesicht zu lesen verstand.

»Ich kann mich mit leichtem Herzen davon trennen, wenn ich weiß, dass sie ihren Sinn erfüllen, wenn ich durch sie Carminia, Björn und Whiss auch nur einen Schritt näher komme«, entgegnete er rau. Beinahe ruckartig legte er die Kleidungsstücke über den linken Unterarm.

»Ich könnte dir einen Trick verraten und den Einsatz dieser Kleidung ausschalten«, schlug sie ihm vor. »Aber nur, wenn du das willst.«

Er wusste, wie sie das machen würde. Durch Magie. Er wiegte den Kopf. »Ich habe meine Bedenken, wenn es um Madame Fraque geht, Danielle. Einmal konntest du sie überrumpeln. Ich wage zu bezweifeln, ob es ein zweites Mal gelingen wird. Sie ist gewarnt und muss damit rechnen, dass wir noch mal aufkreuzen. Sie hat erkannt, dass wir Feinde Rha-Ta-N'mys und Molochos' sind. Und damit auch ihre Feindin. Vielleicht durchschaut sie ein Trugbild zu schnell und ich bin am Ende, ehe ich richtig angefangen habe. Bleiben wir bei unserer ersten Überlegung, über die wir uns nach dem Abenteuer im Hotel unterhielten. Du beschattest mich, und du greifst nur ein, wenn Gefahr unmittelbar im Verzug ist. Und jetzt erst mal nach Paris«, fügte er unvermittelt hinzu, und seine Miene hellte sich auf. »Ich kenne dort unweit der Champs-Elyssés einen Trödlerladen, in dem man vom alten Nachttopf bis zum Handkarren alles kriegen kann. Der Mann ist preiswert. Wenn man ihm vernünftige Tauschware bringt, drückt er sogar ein Auge zu und verzichtet auf eine Aufzahlung. Und da wir hier mit Bargeld sowieso knapp sind – es wächst nichts von dieser Sorte auf der Insel – kommen wir mit diesen Geschäftsbedingungen am besten zurecht, findest du nicht auch?«

»Voilà.« Die junge Französin nickte. »Dann sollten wir uns aber beeilen. Um die Mittagszeit machen die Läden zu. Ich werde dich begleiten. Einen Schaufensterbummel durch Paris hab ich schon lange nicht mehr gemacht.«

Er nannte ihr sein Ziel. Dann konzentrierte er sich darauf. Im nächsten Moment war die Stelle, an der er eben noch gestanden hatte, leer. Fauchend füllte die Luft den Leerraum.

Und dann verschwand auch Danielle. Sie unternahm den Sprung nach Paris und materialisierte neben dem Inder. Wie hinter einem Nebelschleier nahm sie im ersten Moment ihre neue Umgebung wahr. Wo eben noch die rustikalen, klobigen Holzwände und die Fotos aus Rani Mahays Zirkuszeit ihr Blickfeld eingenommen hatten, existierte eine Straße.

Verkehrsgeräusche drangen an ihre Ohren. Die Straßenkreuzung, an der das von Mahay erwähnte Geschäft lag, befand sich rund hundert Schritte von ihnen entfernt. Eine alte Frau mit Hut und einer voll gefüllten Einkaufstasche, an der anderen Hand einen kleinen Jungen führend, stand mit offenem Mund da. Sie schloss die Augen, öffnete sie wieder und starrte das Paar an wie eine Geistererscheinung.

Rani und Danielle wussten nur zu gut, was passiert war. Sie waren praktisch im Blickfeld der Alten und des Jungen aus dem Nichts aufgetaucht, ohne dass die beiden die Annäherung des Inders und seiner Begleiterin bemerkt hatten.

Da kam aus dem Mund des Jungen auch schon die Bestätigung. »Du, Oma, die können zaubern. Sie sind aus dem Boden gewachsen!« Der kleine Knirps machte aus seiner Wahrnehmung kein Geheimnis. Lautstark rief er seine Worte in die nach Abgasen und Benzin riechende Luft und machte andere Passanten auf Danielle und Rani aufmerksam.

»Psst«, machte die alte Dame, »nicht so laut, Philipe! Die Leute ...«

»Die können's doch auch wissen«, krähte der Kleine. »Was wir gesehen haben ...«

Die alte Dame beeilte sich weiterzukommen und zog den kleinen Kerl, der murrte, einfach mit, obwohl sie selbst mit dem Ereignis nicht zurecht kam. Philipe bestätigte praktisch nur das, was sie mit eigenen Augen gesehen hatte.

Rani und Danielle schmunzelten, setzten ihren Weg fort und taten so, als wäre nichts Besonderes. Sie plauderten miteinander und näherten sich der Straßenecke. Dort stand der Trödlerladen. In den beiden verschmutzten Schaufenstern waren alte Puppen, Kinderwagen, Grammophone und allerlei Krimskrams zu sehen. Links an der Wand stapelte sich ein Turm alter, vergilbter Zeitschriften mit nostalgischen Titelbildern.

Eine Klingel läutete, als Mahay die klapprige Tür aufstieß und Danielle an sich vorüberließ. Im Laden roch es nach Staub und Moder. Danielle und Rani meinten, in einen Keller zu kommen. Durch die Gegenstände, die zum Teil von der Decke hingen, weil in dem engen Geschäft sonst kein Platz war, wirkte die Umgebung noch düsterer. In der Ecke stand eine große Studiokamera aus Holz. Auf kleinen hölzernen Rädern ließ sie sich hin und her schieben. Dahinter war ein Ständer, an dem unzählige alte Kleider hingen. Der Weg zur Ladentheke war schmal und zu beiden Seiten von allerlei Kitsch und Trödel flankiert.

Der Geschäftsinhaber, Monsieur Henri, blickte den beiden Ankömmlingen über den Rand der Nickelbrille aufmerksam entgegen. Offenbar interessierte es ihn, wie seine Besucher durch den schmalen Gang kamen.

»Da muss man den Bauch einziehen, Monsieur«, ließ Rani sich vernehmen, der die Gedanken des kleinen Mannes hinter der Theke erriet. »Wenn wohlbeleibte Damen und Herren zu ihnen kommen, dann gibt's notgedrungen Karambolagen. Sie sollten den Weg zur Theke erweitern.«

»Wer etwas bei mir kaufen will, Monsieur, findet auch den Weg zur Theke«, antwortete der Franzose amüsiert. »Und wem er zu schwierig ist, dem komme ich selbstverständlich entgegen. Ein vielseitiges Angebot ist das A und O eines Geschäftes dieser Art. Sie werden in ganz Paris nicht eine solche Auswahl an hervorragenden Angeboten finden. Ich bin selbst Sammler ausgefallener Dinge und kann mich von dem meisten, was hier angeboten wird, nur schweren Herzens trennen.« Er zuckte die schmalen Schultern. »Aber was soll man machen? Man muss leben. Und außerdem werde ich langsam alt. Irgendwann im Leben muss man sich sowieso von allem trennen, was einem lieb und wert ist. Und ehe der Zeitpunkt gekommen ist, wo man gezwungen wird, treffe ich schon lieber selbst die Entscheidung über das Wann, solange es mir noch möglich ist.«

»Dann bin ich ein schlechter Kunde für Sie, Monsieur. Ich nehme Ihnen nichts ab, ich bringe Ihnen noch etwas, auf dass der Laden voll werde.«

Monsieur Henri seufzte. Er nahm seine Brille ab, hauchte sie an und begann sie mit einem blau karierten Taschentuch, das die Größe eines Küchenhandtuchs hatte, blank zu putzen. »Ich hätte zwar lieber ein paar Francs verdient als welche herauszugeben, aber wenn ich Ihnen einen Gefallen tun kann, helfe ich Ihnen natürlich gern. Kleider, ich hab's schon gesehen, als Sie hereinkamen. Damit lässt sich natürlich heutzutage kein Blumentopf mehr gewinnen, Monsieur. Sehen Sie sich um! Ich könnte eine ganze Kompanie einkleiden. Jacken, Mäntel, Pullover, alte Hosen en masse, darüber hinaus ...«

»Ich will Ihnen nichts verkaufen«, nutzte Rani Mahay schnell eine Atempause des Franzosen. »Ich will nur tauschen. Ein paar kostbare Kleider gegen etwas weniger Kostbares. Ich möchte ein altes, abgetragenes Hemd, ein paar Bluejeans, eine Jacke vielleicht. Muss nichts Besonderes sein. Dazu eine alte Aktentasche, in der man einen Laib Brot und eine Flasche Rotwein verstauen kann. Dafür lasse ich das hier. Eine Glimmerjacke, für die man Ihnen gern zwei- bis dreihundert Francs auf den Tisch blättert. Sie ist das Zehnfache wert. Betrachten Sie die Verarbeitung, das Material, die Hose ... Sie ist aus reiner Seide gefertigt.«

Rani reichte die Gegenstände über den Tisch, und die wächsernen Finger des alten Antiquitätenhändlers griffen prüfend danach. Die Haut war spröde und trocken, an ihr schien der Staub all der Dinge zu haften, die hier lagerten. Die Finger waren schmal und klein, fast knochig, als wären sie abgegriffen vom ständigen Zur-Hand-Nehmen, Umstellen und Umschichten.

Monsieur Henri wandte seinen Blick nicht von dem großen, muskulösen Mann mit der prachtvollen Glatze. »Ich nehme an, Sie erlauben sich keinen Scherz mit mir«, sagte er dann leise.

»Aber Monsieur!«, wehrte Rani empört ab. »Wie käme ich darauf? Die Kleider sind tatsächlich so viel wert, wie ich Ihnen ...«

»Non, das meinte ich nicht. Das sehe ich selbst. Für solche Dinge habe ich einen Blick. Was Sie mir hier bringen, lässt sich an den richtigen Interessenten für einen vielfachen Preis dessen verkaufen, den Sie mir nannten, Monsieur. Sie bringen mir Gold und wollen Blech dafür. Ich verstehe den Grund nicht.« Er schien dem Inder auf die Seele zu sehen und starrte ihn an wie einen Geist.

Rani lächelte gewinnend. »Das ist ganz einfach. Eine Wette, mit einem Freund. Wir sind eingeladen.« Er deutete auf Danielle de Barteaulieé. »Ein Freund meines Freundes gibt eine Party. Die Gäste sollen maskiert kommen. Im letzten Jahr ließ ich mich dort als feiner Mann sehen, wie Sie unschwer an Jackett und Hose erkennen können. Ich will die ganze Sippe überraschen, Monsieur. Ob man mich auch als Clochard erkennt, wage ich zu bezweifeln.« Wie er es sagte, klang es überzeugend. Rani wurde mit dem Antiquitätenhändler schnell einig.

»Suchen Sie sich aus, was Sie für diese Maskerade brauchen.«

Er fand mehr, als er suchte. Er entschloss sich schließlich doch nicht für abgewetzte Bluejeans, sondern für ein Paar Hosen, die einem gehört hatten, der noch ein paar Kilo mehr schleppte als er. Die Hosenbeine schlabberten um seine muskulösen Schenkel. Die Jacke war von Motten durchlöchert, das Hemd sah aus, als würde ihm bei der nächsten Wäsche endgültig das Lebenslicht ausgeblasen.

Dazu wählte er einen Schal und einen alten Schlapphut, der so verdrückt war, dass nichts und niemand ihn mehr in Form bringen konnte. Die Aktentasche passte zu seinem Aufzug. Zu guter Letzt machte er sich mit Danielle auf die Suche nach einer Perücke. Auch hier konnte Monsieur Henri mit einer wirklich stattlichen Auswahl aufwarten. Von der eleganten Perücke aus der Zeit des Rokoko und des Barock bis hin zum Pagenkopf und zur ungepflegten Langhaarfrisur war alles vorhanden.

»Ich hab die Reste eines Friseurladens aufgekauft«, erklärte er, als er Mahays fragenden Blick auf sich spürte. »Wenn Sie auch noch ein Kosmetiktäschchen benötigen, Monsieur?« Er grinste spitzbübisch. »Ich kann mit rund zweihundert Exemplaren dienen.«

»Nein, danke.« Der Inder schüttelte den Kopf mit der schwarzen, fettigen Langhaarfrisur. »Ich bin so vollauf zufrieden. Mit dem Täschchen würde ich sicher auffallen.« Er betrachtete sich im Spiegel. »Bon, ich glaube, das war's. Die Maskerade ist perfekt. Ich erkenne mich selbst nicht wieder.«

Ehe er den Antiquitätenladen verließ, warf er einen letzten Blick auf die Kleidungsstücke, die er zurückließ. Monsieur Henri hatte sie fein säuberlich geglättet auf einen Bügel gehängt. Die Glitzerjacke und die violette Seidenhose hingen an der Tür zum Eingang des Hinterzimmers und boten einen auffallenden Farbfleck in der grauen, stumpfen Umgebung.

»Sie scheinen sich ungern von den Stücken zu trennen«, sagte der Geschäftsinhaber, der einiges von der Psyche der Menschen zu verstehen schien, die hier verkehrten.

»Mit gemischten Gefühlen«, bestätigte Rany. »Ich habe eine letzte Bitte an Sie, Monsieur.«

»Und die wäre?«

»Gesetzt den Fall, Sie können die getauschten Kleidungsstücke in den nächsten Stunden nicht verkaufen – könnte ich sie wieder eintauschen?«

Monsieur Henri legte die Stirn in Dackelfalten. »Wenn ich sie nicht verkaufe«, sinnierte er, »oui, warum nicht?«

Mahay fiel ein Stein vom Herzen. »Es soll Ihr Nachteil nicht sein, Monsieur! Ich werde Ihnen ein paar Scheine dazulegen, das verspreche ich Ihnen.«

Dann verließen Rani und seine Begleiterin den Laden.

Der Franzose schlurfte durch den Raum und blickte durch die verschmutzte Glastür auf die Straße. Monsieur Henri nahm die Nickelbrille ab und rieb sich die müden Augen. »Komischer Kauz«, murmelte er. »Aber ein netter Kerl.« Als er die Hand wieder von den Augen nahm, konnte er Rani und Danielle de Barteaulieé nirgends mehr sehen. Dabei waren sie noch eben die Straße entlang gegangen, die kerzengerade von seinem Geschäft wegführte. Und es gab auf der Länge von einem halben Kilometer keine Seitenstraße, in die sie hätten verschwinden können.

Es war gerade so, als hätte der Erdboden sie verschluckt.

Der kleine Mann wandte sich verwirrt um und ging zur Ladentheke zurück.

Vor der altmodischen Registrierkasse bewegte sich ein Schatten. Monsieur Henri zuckte unwillkürlich zusammen. Da war etwas! Es hockte vor der Kasse und blickte ihn aus böse funkelnden Augen an.

Es war eine fette Krähe, die sich mit ruckartigem Flügelschlag erhob und auf ihn zuschnellte.

1. Kapitel

In einer anderen Zeit, einem anderen Land, stand ein Mann inmitten von Flammen.

Die Zeit war die Vergangenheit, genau jener Zeitpunkt 8734 Jahre vor dem Untergang einer Welt, die bereits eine hoch entwickelte Zivilisation hervorgebracht hatte, noch ehe auf anderen Kontinenten Menschen zu denken begannen. Das Land war das sagenhafte, legendäre Xantilon, einer jener Urkontinente, die mit Atlantis, Lemuria, Hyberborea und Mu in einem Atemzug genannt wurden. Der Mann, das war Macabros, Björn Hellmarks Zweitkörper.

Björn Hellmark selbst, jener mutige Mann, der Tod und Teufel nicht fürchtete, der es gewagt hatte, mit seiner treuen Gefährtin Carminia Brado in das Schreckenszentrum Rha-Ta-N'mys einzudringen, um der Dämonengöttin gegenüber zu treten, wusste nichts von der augenblicklichen Existenz seines Doppelkörpers. Die Verdoppelung war unbewusst in einem Moment höchster Gefahr für ihn zustande gekommen. Macabros war ins Universum und in eine andere Zeit geschleudert worden. Durch die geistige Mithilfe Al Nafuurs, seines unsichtbaren Freundes aus dem Zwischenreich, war die Bewegung in Zeit und Raum beeinflusst worden.

Macabros war abhängig vom Leben Björn Hellmarks. Bisher war es stets so gewesen, dass alle Bewusstseinseindrücke Macabros' zum Wissen Hellmarks wurden, dass er ständig über jeden Schritt, jede optische und akustische Szene, jedes Erlebnis unterrichtet worden war. Doch diesmal war alles anders. Hellmark hing wie eine Fliege im Netz. Die Arme waren gespreizt, leicht gespreizt auch die Beine. Sein Körper war nach vorn gebeugt, die Augen waren geschlossen. Es war nicht zu sehen, dass der blonde Mann noch atmete. Im Netz einer Gigantenspinne schien er nur darauf zu warten, als Opfer verschlungen zu werden.

Und in der Tat glich seine Situation diesem Bild. Hellmark war ein Opfer, er war gezwungen, auf einer Grenze zwischen Wachen und Träumen zu leben. Die Kräfte des Netzes hinderten ihn am Leben, aber auch am Sterben. Und so wie ihm erging es der Frau, die er liebte, die nicht von seiner Seite hatte weichen wollen, als sein Schicksal sich entschied.

Und so war sein Schicksal zu ihrem geworden.

Björn Hellmark hatte manchmal ein fernes Gefühl, das ihm seltsame Bilder und Eindrücke vermittelte. Er schrieb es seiner Schwäche zu, dem Schlaf, der vielleicht bald zu einem ewigen wurde. Anders dachte Macabros. Aber was er empfing und erkannte, wurde nicht direkt und nicht kraftvoll genug an den Originalkörper weitergegeben.

Macabros stand im Flammen. Die Finsterlinge von Krosh und die grausamen Priester, die eine Schlafende Gottheit und einen krakenähnlichen Götzen verehrten, hatten ihn und Harry Carson überrumpelt. Carson erging es schlecht. Macabros' Blick war auf die Flammenwand gerichtet, die ihn umgab. Dahinter zeichnete sich eine schwarze, undurchdringlich erscheinende Mauer ab.

Die Mauer lebte. Es waren Gestalten, die in schwarze Rüstungen gehüllt waren und Visiere trugen, die an Vogelschnäbel erinnerten.

In den schwarzen Vogelgesichtern glühten zwei giftgrüne Augen. Wie die Linsen im Kopf eines Roboters. Und mehr waren diese Geschöpfe des Bösen auch nicht. Die Körper stammten von Enthaupteten, und die Köpfe waren nichts anderes als gallertartige, runzlig aussehende Kugeln, die von einem ausgeklügelten technischen System am Leben erhalten wurden. Mit eigenen Augen hatte Macabros gesehen, auf welche Weise die an sich toten Körper von Männern aus dem Stamm der Loarks wie ein Ersatzteil benutzt und ergänzt wurden.

Aus schattenhaftem Nichts heraus wurde jene Gallertkugel gereicht und mit tentakelartigen Auswüchsen verbunden, die wie Kabel aus den Halsansätzen ragten. Von dieser Stunde an erhielt ein saugendes, keuchendes Geräusch die Wesen am Leben. Nur wenn ihre Köpfe durch einen Schwerthieb vom Körper getrennt wurden, hörte ihr gespenstisches Dasein auf.

Aber nicht nur die Finsterlinge von Krosh erblickte Macabros jenseits des Flammenvorhangs. Da waren noch mehr. Die Priester. Insgesamt waren es sieben. Der höchste hieß mit Namen Kophas. Er war der Oberste Siegelbewahrer, der Wiederbringer, wie er sich auch bezeichnete. Er wusste mehr als die anderen. Und doch konnte er ohne die anderen Sechs nicht sein, wie sie ohne ihn nicht sein konnten. Nur gemeinsam waren sie stark. Sie waren ein Kollektiv, dessen Geheimnis er noch nicht kannte.

Weder die zehrenden Flammen noch die ungeheuerliche Hitze, vor der die anderen zurückwichen, machten ihm etwas aus. Sein Körper bestand aus einer ätherischen, feinstofflichen Substanz, die durch nichts zerstört werden konnte; durch nichts, außer durch die geistige Kraft, die durch Hellmarks arbeitendes Hirn erzeugt wurde und die – unbewusst wie im Traum – die unsichtbare Schnur über unvorstellbare Räume und Zeitepochen hinweg aufrecht erhielt. Schmerzen kannte er nicht, dieser Mann, der nicht aus Fleisch und Blut bestand. Aber sein Innerstes war erfüllt mit allen Regungen, deren ein Mensch fähig sein konnte, wenn er mit ansehen musste, dass ein Freund litt.

Da war Harry Carson, jener rätselhafte Abenteurer, den ein seltsames Schicksal in die Vergangenheit der Welt verschlagen hatte. Carson war in einer anderen, fernen Zeitepoche gestrandet. Die geheimnisvollen Männer in Schwarz, die seit einiger Zeit stärker denn je wieder in Erscheinung traten, hatten ihn kurzerhand aus seiner Zeit entführt. Harry gehörte normalerweise nach Amerika in die Zeit der fünfziger Jahre. Aber sein wahres Leben von damals schien für ihn nur noch ein Traum zu sein, eine ferne Ahnung an etwas anderes. Carson hatte gelernt, in der Vergangenheit unter Bedingungen zu leben, die unglaublicher für einen Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts nicht sein konnten. Carson hatte die fremde Welt inzwischen kennen gelernt, kannte ihre Stärken und Schwächen und war mit einigen Völkern vertraut, die miteinander friedlich existierten oder sich friedlich gesinnt waren. Carsons Ziel war es gewesen, das Geheimnis der so genannten Traphilen zu lüften, die unter der Anleitung unirdischer Priester einem blutrünstigen Gott dienten. Die Opfer waren die Loarks, oder genauer gesagt deren Frauen, die in den Wüstenstädten jenseits der Dschungelzone lebten. Bei dem Versuch das Heiligtum – den gigantischen Götzen, in dem eigene Raum-Zeitbedingungen bestanden – zu erforschen, fiel Carson in die Hände der Finsterlinge von Krosh. Und diese entschieden nach der misslungenen Flucht, ihn dem Kraken-Gott zum Fraß vorzuwerfen.

Überall in der zyklopischen Halle gab es riesige Bodenöffnungen, in denen es rumorte, fauchte und gurgelte. Riesenkraken lebten in den Hohlräumen unter dem Boden. Sie waren Teil oder Sinnbild einer Gottheit, die in einer unvorstellbar fernen und grausamen Zeit der Geschichte zur Erde gekommen war. Ein Teil Rha-Ta-N'mys? Ein Teil ihrer mächtigen Schergen, die in den ungewöhnlichsten Formen und Gestalten auftraten? Macabros wusste es nicht. Er wusste nur eines: Harry Carson war verloren, wenn nicht bald etwas geschah.

Der kräftige, blonde Mann, ein Tarzan-Typ, wie Macabros ihn im Stillen bezeichnete, lag am Rand einer Bodenöffnung, aus der gigantische Fangarme eines Kraken wuchsen, die überhaupt kein Ende zu nehmen schienen. Carson war gefesselt. Seine Widersacher wollten nicht das kleinste Risiko eingehen, sondern reinen Tisch machen und den permanenten Feind, der ihnen durch Harry Carson erwachsen war, endgültig vernichten.

Harry hatte keine Chance. Er konnte sich nicht zur Wehr setzen.

Macabros' Miene war wie aus Stein gemeißelt. Er gab sich einen Ruck und wollte sich lösen von der tentakelverzierten Säule, an die man ihn gebunden hatte. Noch ging es nicht. Die stachelige Drahtfessel aber, mit der man ihm Hände und Füße gebunden hatte, glühte. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis das Feuer den Draht durchglüht hatte, bis das Material morsch und mürbe war, während er selbst völlig unbeschädigt und unverletzt mitten in den Flammen stand. Doch jede Sekunde, die es noch dauerte, konnte eine Sekunde zu lange sein. Im nächsten Augenblick konnte Carsons Tod eintreten.

Schon senkten sich die schmierigen, feucht glänzenden Tentakel auf ihn herab.

Die meisten Beobachter, sowohl die Finsterlinge mit ihren schnabelförmigen Visieren als auch die Priester des Kraken-Gottes, hatten ihren Blick auf die Öffnung gerichtet, in der sich der Krake zeigte.

Carson atmete schneller, als die kalten, mit Saugnäpfen besetzten Muskelstränge über seinen Körper glitten, als wollten sie ihn liebkosen und den Augenblick seiner grauenhaften Angst voll auskosten.

Außer dem fauchenden Atmen der Finsterlinge von Krosh und dem Prasseln der Flammen rings um Macabros, war es still. Kein fremdes Geräusch mischte sich darunter.

Macabros starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die Szene, von der er wünschte, dass es sie nicht gäbe.

Carsons Gesicht war bleich und starr. Er schrie nicht, war tapfer, mutig und sah dem Tod ins Auge. Die Tentakel schwebten über ihm. Eine sank jetzt herab, wickelte sich blitzschnell um seine Beine und zog ihn herum.

Da ging ein Ruck durch Macabros' Körper. Mit leisem Knacken zerbrachen die durchglühten Stachelfesseln. Er konnte sie abschütteln, und sie regneten als Funken in die Flammen, die sie nach oben trugen.