Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

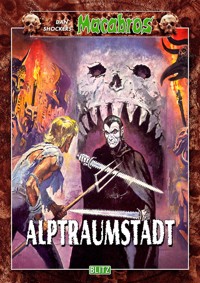

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Vontox - der Magier aus Lemuria In der Alptraumstadt der besiegten Apokalypta - und im Irland der fünfziger Jahre! Björn Hellmark ist immer noch ein Gefangener in zwei Welten! Harry Carson ist wieder zu Hause, aber er kann sich mit seiner Heimat nicht mehr identifizieren. Die Abenteuer in Xantilon haben ihn verändert. Noch immer spielen die Männer in Schwarz im Hintergrund mit, und plötzlich tauchen Figuren auf, mit denen niemand gerechnet hätte. Vontox, der Magier aus Lemuria - und der blaue Guufschädel! Dieser hat eine unerwartete Botschaft für Macabros! Kampf in der Alptraumstadt Hellmark dringt in den düsteren Palast der Alptraumstadt ein. Durch dämonische Manipulationen wird er in einen Ritual-Zustand versetzt. Er soll Carminia Brado ein für alle Mal vergessen … und als es zur Entscheidungsschlacht kommt, weiß er nichts mehr von seiner Geliebten! Voneinander getrennt durchstreifen sie Gigantopolis, das inzwischen seine Eigenzeit verlassen hat und in die Vergangenheit eingedrungen ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 50

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-750-4

Dan Shockers Macabros Band 50

ALPTRAUMSTADT

Mystery-Thriller

Vontox – Der Magier aus Lemuria

von

Dan Shocker

Prolog

»Er ist tot!«

Wie Hammerschläge wirkten die Worte auf die blasse junge Frau.

»Aber das kann nicht sein«, hörte sie sich automatisch antworten. »Er war kerngesund. Wie kann ein Mensch sterben, der ...« Die Stimme versagte ihr den Dienst.

Der Arzt atmete tief durch. Er war ein großer Mann mit pechschwarzem Haar. »Es gibt Dinge, die weiß nur Gott. Auch Menschen, die wir Ärzte als kerngesund entlassen, können in der nächsten Minute tot zusammenbrechen. Unsere Mittel und Erkenntnisse als Menschen werden wohl immer begrenzt bleiben.«

Lorette Grande hörte die Stimme aus weiter Ferne. Sie konnte und wollte nicht an die Endgültigkeit dessen glauben, was der Arzt ihr sagte. Dies war alles nur ein böser Traum. Henri war vierzig. Vor zehn Minuten hatte er noch gelacht und gescherzt, von seinen Plänen gesprochen, vor allem davon, wie er die Domäne kostengünstig erweitern wollte, ohne zu hohe Kredite aufzunehmen.

Henri Grande war ein temperamentvoller, begeisterungsfähiger Mann gewesen, einer, von dem man sich nicht vorstellen konnte, dass er irgendwann einmal nicht mehr da sein würde. Grande füllte mit seiner Persönlichkeit Räume, riss andere Menschen mit und hatte es geschafft, innerhalb von zehn Jahren das völlig verschuldete Weingut in der Nähe von Arbois zu einem gesunden Unternehmen zu entwickeln. Die besten Weine stammten aus seinem Anbau, er kaufte eine Domäne nach der anderen auf, und es sah ganz so aus, als würde er innerhalb der nächsten acht bis zehn Jahr alle kleineren Weinbauern verdrängt und deren Domänen übernommen haben.

Lorette Grande begriff die Tragweite des Geschehens nicht. Sie starrte auf den reglosen Mann, der auf der Couch im Wohnzimmer lag, dort, wohin er sich selbst begeben hatte.

Nach dem Mittagessen pflegte Henri sich grundsätzlich hinzulegen, einige Spalten in der Zeitung zu lesen und dann ein Nickerchen zu machen. Trotz seiner lebhaften Art war er alles andere als übernervös und hektisch. Dass er jemals einen Herzinfarkt erleiden würde ...

Tränen verschleierten die Augen der zweiunddreißigjährigen Französin. Sie war klein, beinahe grazil, hatte rehbraune Augen und wirkte wie ein zartes zerbrechliches Wesen.

Doch Lorette war robust. Zumindest in der Gegenwart von Dr. Fredon. Sie konnte sich nicht gehen lassen, war wie gelähmt und hielt alles für eine Täuschung.

»Ich schreibe noch den Totenschein aus, Madame«, sagte der Arzt hinter ihr, und sie spürte seine schwere, heiße Hand durch den dünnen Stoff ihres Kleides, als er sie ihr auf die Schulter legte. »Es tut mir sehr leid, ich konnte nichts mehr tun. So ist das Leben. Wenn ich morgen etwas für Sie erledigen kann, ich mache es gern für Sie. Einen Verwandten anrufen, eine Freundin ...«

Doch Lorette Grande schüttelte den Kopf und merkte, wie es heiß und kalt in ihr aufwallte. »Nein, ich will niemanden sehen, niemanden.«

»Ich kann Sie nicht allein lassen, Madame. Das geht nicht.«

»Es wird schon gehen.«

»Das kann ich nicht verantworten. Legen Sie sich ein wenig hin, versuchen Sie zur Ruhe zu kommen.«

»Ich bin ruhig.«

Der Arzt sah sie an. »Oui, Sie sind ruhig, aber es ist eine Ruhe, die mir nicht gefällt, und deshalb wäre ich beruhigt, wenn ich jemanden in Ihrer Nähe wüsste.«

Fredon war bekannt, dass die Grandes hier auf dem Chateau Pasteur praktisch allein lebten. Sie hatten keine Kinder und verbrachten die Zeit in der wie ein kleines Schloss gebauten Villa fürstlich, umgeben von einem riesigen Park, den zwei Gärtner in Ordnung hielten. Das Anwesen war so groß, dass zu diesem Zeitpunkt weder die Gärtner noch die beiden Hausangestellten der Grandes zu sehen waren. Um die Zeit nach dem Mittagsmahl zogen sie sich auf ihre Zimmer zurück. Die lagen in einem anderen Bau.

Außer Madame Grande wusste noch niemand etwas vom Tod des jungen Weingutbesitzers.

»Es sind einige Formalitäten zu erledigen. Ich würde sie Ihnen gern ersparen. Leider fordert die Bürokratie selbst angesichts des Todes und der Trauer ihren Tribut.«

Lorette Grande konnte den Blick nicht von ihrem Mann wenden. »Er liegt da, als ob er schlafen würde. Genauso hat er sich vorhin hingelegt.« Das stimmte nur noch bedingt. Henris Hemd war vom Oberkörper gezurrt. Dr. Fredon hatte sofort eine Herzmassage eingeleitet, der Ärmel des linken Arms war noch hoch gekrempelt und die Einstiche der Injektionsnadel in die Vene deutlich zu sehen. »Er lebt, er kann nicht tot sein.«

»Man wird den Tod nie verstehen, Madame. Man kann nicht fassen, dass jemand, den man sehr liebt, einfach von einem gehen kann, ohne wiederzukommen. Es kommt sogar Zorn auf bei dem Gedanken, dass dieser Mensch auf seiner großen Reise den Partner quasi im Stich lässt.«

Lorette Grande nickte. Das stimmte. Fredon beschrieb genau ihre Gefühle. »Du lebst, Henri, ich fühle es.« Sie redete wie in Trance. »Komm, schlag die Augen auf, sieh mich an! Werde endlich wach. Bewegt er nicht die Augenlider, Doktor?«

»Nein, Sie irren, Madame.«

Sie irrt nicht!, schrie es da in Henri Grandes Bewusstsein. Sie hat völlig Recht! Ich höre euch sprechen, aber ich kann mich nicht bemerkbar machen, keinen Finger rühren, nicht einmal die Augenlider anheben. Ich lebe! Ich bin nicht tot!

Doch niemand hörte seinen verzweifelten Aufschrei. Panik erfüllte ihn. Sie hielten ihn für tot. Er konnte sich nicht melden, nicht sagen, was er wirklich empfand. Sie würden ihn lebendig begraben.

Er durfte nicht daran denken, um nicht den Verstand zu verlieren. Vielleicht würden sie es doch noch merken? Der Gedanke daran ließ ihn ruhiger, besonnener werden. Henri Grande überdachte seine seltsame Lage. Vor seinem geistigen Auge rollte noch einmal wie ein Film der ganze Verlauf der letzten Minuten ab.

Er war nach Hause gekommen. Alles war so gewesen wie immer, der Tisch gedeckt, eine Karaffe mit Wein, leise Musik, Lorette und er im Speisezimmer. Sie unterhielten sich und sprachen über die Fahrt nach Paris, die sie am Wochenende machen wollten. Dann griff er – wie immer mittags – nach der Zeitung und las ein wenig darin. Die Augen wurden ihm schwer, er schlief ein.

Aber dieser Schlaf war anders. Er merkte, dass etwas mit ihm geschah. Er sackte ab wie in einen Schacht und wollte um Hilfe rufen, aber kein Laut kam über seine Lippen. Dann hörte er einen Schrei. Lorette! Sie beugte sich über ihn, rief mehrere Male seinen Namen, schüttelte ihren Mann und wollte ihn wecken.

Aber er wachte nicht mehr auf! Er bekam zwar jeden Laut mit, konnte aber nicht mehr reagieren. Da begriff er, dass dies der Tod war. Während er schlief, war er gestorben. Herzschlag! Dabei hatte er alles für seine Gesundheit getan.

Und Henri machte eine neue Erfahrung. Über den Tod hinaus konnte man denken und nahm Eindrücke in sich auf. Man konnte nur keine Reaktion mehr zeigen.

Es schmerzte ihn, als er fühlte und hörte, wie Lorette um ihn trauerte. Er hatte sie allein gelassen. Von einer Sekunde zur anderen hatte sich ihr Leben geändert. Er wollte ihr zurufen, dass dies alles halb so schlimm war, dass seine Persönlichkeit weiter existierte – als er auf einen anderen Gedanken kam, nachdem der Arzt ihn untersucht hatte.

Vielleicht übersah Fredon einen wichtigen Punkt. Alle körperlichen Abläufe waren auf ein Minimum herabgesunken und wurden von ihm nicht mehr bemerkt. Sein Herz schlug möglicherweise so schwach, dass man es nicht mehr hören konnte. Aber sein Hirn funktionierte noch; er konnte denken und hören. Und die Panik, dass alle seine vorangegangenen Gedanken über den Tod falsch sein könnten, quälte ihn wieder.

Er hörte, wie sich ihre Schritte entfernten. Lorette und Dr. Fredon verließen das Wohnzimmer. Die Tür klappte ins Schloss.

Und Henri lag noch immer unbeweglich da, steif und starr wie ein Brett. Jeder glaubte, er wäre tot. Aber dies alles war erst der Anfang. Er durfte nicht verzweifeln. Drei Tage musste eine Leiche aufgebahrt sein, erst dann wurde sie zur Bestattung frei gegeben. Vielleicht änderte sich bis dahin etwas an seinem schrecklichen Zustand und er konnte doch rechtzeitig auf sich aufmerksam machen, ehe sie ihn in der Familiengruft der Grandes beisetzten.

Während er notgedrungen dalag und über sein eigenwilliges Schicksal nachdachte, machte er eine weitere Erfahrung. Er verlor – wie im Traum – jegliches Gefühl für die Zeit. Es wäre ihm unmöglich gewesen, jetzt zu sagen, ob er bereits seit einer Stunde, einer Minute oder gar einen ganzen Tag hier lag.

Wann hatten sich die Schritte Lorettes und des Arztes entfernt? Wenn wirklich so viel Zeit vergangen war, warum kam Lorette nicht noch einmal ins Zimmer zurück, um nach ihm zu sehen?

Lorette. Ohne eigentlichen Grund kam plötzlich Misstrauen gegen sie auf. Das war ihm fremd.

Er war einen Moment überzeugt davon, dass ihre Trauer nicht echt sein könnte. Sie hatte sich im Beisein von Dr. Fredon erstaunlich gut unter Kontrolle gehabt. Ob da etwas nicht stimmte?

Draußen klappte die Haustür. Sein Gehör war hochempfindlich. Ihm entging nicht das feinste Geräusch.

Wenn er jetzt nur sehen könnte, wohin sie sich begaben, wenn er nur bei ihnen sein könnte, um ...

Da ging es wie ein Ruck durch sein Bewusstsein. Etwas löste sich von ihm. Ein heller Blitz, der die Dunkelheit spaltete. Es war, als würde im gleichen Augenblick ein neuer Sinn geboren. Er registrierte auf eine Art Dinge und seine Umwelt, die er so noch nicht wahrgenommen hatte. Unten war plötzlich oben. Schwerelosigkeit wie im Weltraum. Und dann sah er sich.

Er lag auf der Couch, bleich und reglos. Er schwebte über seinem Körper.

Erschrecken und Triumph erfüllten ihn und hielten sich die Waage. Von diesen Eindrücken hatte er schon gelesen. Menschen, die klinisch tot waren, hatten später, als man sie wieder zum Leben zurückrief, davon berichtet. Erlebnisse im Augenblick des Sterbens. Man sah seinen Körper von oben, über dem man schwebte. Die Seele, der Geist existierte weiter!

Dieser Gedanke erfüllte ihn mit einer solchen Freude, dass er aufjubelte. Aber es war nichts zu hören. Sein Jubel vollzog sich in endloser Stille.

Er war wieder beweglich. Nicht sein ursprünglicher Körper, der nur eine leere, reglose Hülle war. Ein neuer Körper, einer aus Geist, gehörte ihm.

Und die Gedanken waren das Transportmittel, mit denen er sich jäh an diesen und jenen Punkt versetzen konnte.

Er dachte an Lorette – und sah sie.

Sie stand draußen in der Halle, die Hand am Telefon, und wählte eine Nummer. Er wusste, wen sie anrief, noch ehe der Vorgang abgeschlossen war: Josephine, ihre Schwester.

Mit tonloser Stimme sagte sie, was sich ereignet hatte. »Fahr gleich los, wenn du es irgendwie einrichten kannst. Ich kann nicht allein sein, nicht in dieser Minute. Ich kann nicht länger sprechen, entschuldige.« Lorette Grandes letzte Worte waren kaum noch zu vernehmen. Sie gingen im Schluchzen unter, und dann begann sie haltlos zu weinen. Alle Schranken fielen.

Unendliche Trauer erfüllte Henri Grande.

Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, sagte er. Er stand direkt neben ihr, ihn belastete ihr Zustand. Es geht mir gut, ich habe keine Schmerzen. Ich fühle mich wunderbar.

Aber sie hörte ihn nicht.

Er streckte seine Hand nach ihr aus und fuhr ihr sanft über das dunkle, seidig schimmernde Haar. Aber sie spürte seine Berührung nicht. Eine unüberwindbare Mauer bestand zwischen ihnen. Es war die Barriere zwischen Leben und Tod.

Lorette hatte aufgelegt. Haltlos schluchzte sie, ließ den Tränen freien Lauf und ging dann wankend in das große, luxuriös eingerichtete Wohnzimmer zurück, in dem die Leiche noch immer lag.

Wie in Trance näherte sie sich dem Toten, blickte ihn aus leeren Augen an, brach dann vor ihm in die Knie und umarmte ihn. »Henri«, wisperte sie erschüttert. »Henri, komm wieder! Lass mich nicht allein. Lass dies alles nur ein Irrtum sein!«

Es ist ein Irrtum, hörte er sich sagen, aber wiederum reagierte sie nicht.

Ob sich diese makabre Situation bei jedem Sterbenden einstellte – oder war sie ein einmaliger Fall? Er, Henri Grande, war einfach gestorben. Die Todesursache stand noch nicht fest. Aber er war frei, nicht ohne Bewusstsein und bekam alles mit, was sich ringsum abspielte, ohne allerdings auf seine Anwesenheit aufmerksam machen zu können. Er konnte hier und anderswo sein, und zwar im gleichen Moment, in dem er daran dachte. Dem Geist waren – im Vergleich zum Körper – keine Grenzen gesetzt.

Und während er das noch dachte, lockerte sich seine Umgebung auf seltsame Weise auf. Er sah seinen toten Leib nicht mehr, nicht mehr das Zimmer, in dem er lag, und auch Lorette nahm er nicht mehr wahr.

Er musste daran denken, wie das wohl bei seinem Vater und seiner Mutter gewesen war, die beide vor einigen Jahren starben. Seine Mutter schon vor zehn Jahren, sein Vater vor einem Jahr.

Da war er auch schon außerhalb des Hauses draußen im Garten. Er blickte sich um, sah die Bäume mit den gelben und roten Blättern und das Laub, das der kühle Wind durch den Park wehte. Und hörte eine Stimme.

»Henri?«, fragte sie. Dann ein leises Lachen. »Auf den kann ich stolz sein, Claude. Er hat das Geschäft fest im Griff. Ich denke da viel zu altmodisch. Ich hatte den Schwung verloren und die Fähigkeit, etwas zu riskieren. Nein, ich kümmere mich um gar nichts mehr. Die paar Jahre, die ich noch zu leben habe, genieße ich. Ich tu mal all das, wofür ich früher keine Zeit hatte. Ich gehe viel spazieren, lese, besuche alte Freunde oder lade sie zu mir ein. So, wie dich zum Beispiel, Claude.«

Die Stimme kam näher.

Henri Grandes Geist, der körperlos durch die Luft schwebte wie ein Hauch und dennoch mit allen Sinnen reagierte, wollte nicht wahrhaben, was er sah und hörte.

Zwei Dinge waren es, die ihn verwirrten und ratlos machten.

Die Jahreszeit stimmte nicht. Es war Sommer und nicht Herbst. Aber die Blätter hatten sich verfärbt und fielen.

Und die Stimme, die er hörte, war die seines Vaters. Der aber war vor einem knappen Jahr gestorben!

Er kam aus den Überraschungen nicht mehr heraus, war erregt und konnte keine Erklärung für all das finden. Die Dinge überstürzten sich, Zeit und Raum waren für einen vom Körper losgelösten Geist offensichtlich bedeutungslos.

Und bedeutungslos wurde merkwürdigerweise jetzt auch das, was noch für ihn lebte. Lorette zum Beispiel. Er merkte, wie er sich von ihr löste, wie seine Gedanken abschweiften, obwohl er seine Frau innig liebte.

Er begriff, dass die Zeit der Trennung gekommen war. Er musste Abschied nehmen von ihr. Dies schmerzte, doch der Schmerz und die Sehnsucht ließen schon nach. Er löste sich von dieser Welt und ging mehr und mehr in die andere ein, die ihre Rätsel und Geheimnisse hatte. Er war praktisch in ein anderes Dasein hineingeboren worden. Eins ging zu Ende, das andere begann.

Er tauchte an der Stelle auf, von der er die Stimme gehört hatte.

Und dann sah er seinen Vater. Groß, dunkelhaarig, nur die Schläfen waren leicht angegraut. Ein Mann Ende vierzig, der aber jünger wirkte. Er war braun gebrannt, ging aufrecht, auch wenn er aus Angewohnheit seit Jahren schon einen Spazierstock benutzte.

Der alte Herr des Chateau Pasteur überquerte den belaubten Rasen. An der Seite des Mannes ging ein zweiter.

Onkel Claude!, reagierte Henri Grandes Bewusstsein überrascht.

Er trug einen altmodischen, karierten Anzug. Henri Grande konnte sich nicht erinnern, Claude jemals anders als in karierten Anzügen gesehen zu haben. Das hatte ihm den Spitznamen Sherlock Holmes eingebracht. Onkel Claude liebte karierte Anzüge mit Hosen, die unterhalb der Knie endeten, so genannten Knickerbockern.

Herbst letzten Jahres! Wie ein elektrischer Impuls ging es durch Henri Grandes Bewusstsein. Besuch von Onkel Claude. Sein letzter. Drei Wochen nach diesem schönen Herbsttag entdeckte man bei Philipe Grande die tödliche Krankheit. Eine Operation war nicht mehr möglich. Man schickte ihn nach Hause und sagte ihm die Wahrheit. Philipe Grande ertrug sie mit Würde, wie alles bisher in seinem Leben. Er kämpfte gegen die Krankheit mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln an. Aber sein eiserner Wille allein genügte nicht. Die Krankheit war stärker und besiegte ihn. Vier Wochen nach der Untersuchung im Krankenhaus starb Philipe Grande.

Aber dieser Tag, an dem er mit Claude durch den Garten spazierte, lag vor seinem Tod, war keine Einbildung und kein Wunschbild.

Dies ist wirkliche Vergangenheit, pulsierte es in Henris Bewusstsein.

Ich werde jetzt im Nachhinein Zeuge von Dingen, die sich tatsächlich ereignet haben. Ich habe meine eigene Zeit verlassen, ich erlebe einen Tag in der Vergangenheit, einen Tag, der sich vor neun Monaten so und nicht anders abgespielt hat!

Wenn es so war, wie er vermutete, dann musste auch seine gesamte Umgebung jetzt in dieser Vergangenheit liegen.

Die Büsche und Bäume im Park zeigten sich im Herbstkleid. Die Rosen vor dem Haus waren schon geschnitten, aber vorhin, als er noch lebte, standen sie voll in der Blüte. An diesem Tag vor neun Monaten war Lorette nicht zu Hause gewesen! Sie hielt sich bei einer Freundin auf. Wenn dieser Augenblick wirklich Vergangenheit war und nicht Bilder der Erinnerung, dann durfte jetzt keine Leiche im Haus liegen und keine in Tränen aufgelöste Lorette.

Der Gedanke und die Tat erwiesen sich wieder als eine untrennbare Einheit. Die Eindrücke außerhalb des Hauses erloschen wie eine Kerzenflamme. Das Interieur wurde wieder sichtbar.

Leer die Couch und das Wohnzimmer. Keine Spur von Lorette Grande.

Der Blick des nur noch geistig anwesenden Henri Grande fiel auf den Kalender. Er zeigte den 24. Oktober des letzten Jahres.

Es war also genau so, wie er es vermutete.

Wie ein Fieber ergriff ihn die Erregung, als ihm bewusst wurde, welche Möglichkeiten sich ihm eröffneten. Reisen in Zeit und Raum! Wie lästig, wie schwerfällig war der Körper, war das Leben. Das eigentliche Leben begann erst jetzt!

Er schwebte hinaus, er wollte die beiden Männer aus der Nähe sehen. Vor allem seinen Vater. Ihn sprechen hören, bei ihm sein. Ob es möglich war, mit ihm Kontakt aufzunehmen?

Vielleicht waren die Bedingungen für seine geistige Existenz in der Vergangenheit anders als in der Gegenwart. Er musste es ausprobieren. Erregung packte ihn. Er wusste später nicht mehr zu sagen, ob es vielleicht die Eile war, in der er nach außen wollte oder ein anderer, ihm bisher unbekannter Einfluss, der sich auswirkte.

Helligkeit hüllte ihn plötzlich ein. Er merkte, dass er sich nicht mehr so bewegen konnte, wie er wollte. Er wurde getrieben, irgendwo hingerissen wie ein Blatt im Wind. Ungeheure Kräfte packten ihn, wurden freigesetzt. Er hörte Geräusche und Stimmen wie nie zuvor in seinem Leben. Einen Moment glaubte er sich gefangen wie in einer riesigen Kugel, die sich rasend schnell drehte und durch die Luft geschleudert wurde. Eine andere Sphäre umgab ihn. Hier gab es Farben, die er mit seinen Augen noch nie gesehen hatte, die sein Bewusstsein aber registrierte, als hätte er neue Sinne erhalten.

Henri Grande war in einer anderen Welt.

Er war verwirrt und neugierig zur gleichen Zeit. Was erwartete ihn nun? Wieder drängte sich dem Toten der Vergleich mit einem Neugeborenen auf. Auch er wurde in eine Welt gesetzt, von der er nichts wusste. Der Urschrei. Vielleicht war er ein Zeichen von Angst, von Widerspenstigkeit, in diese Welt geboren zu werden? Aber dann gewöhnte man sich nach und nach an die neue Umgebung und vergaß die Welt, aus der man gekommen war. Und allmählich wuchs man in die Welt der Menschen, gehörte zu ihnen und schlug Wurzeln wie ein Baum.

Am Anfang aber war alles neu, ungewohnt – und erschreckend.

Wie diese Situation.

Die Bewegung hörte so plötzlich auf, wie sie begonnen hatte. Eine neue Umgebung schälte sich aus dem hellen Licht, das verschwand. Bäume, Büsche, ein weites flaches Land, das Ähnlichkeit mit der Landschaft zu Füßen der Juraberge hatte. Aber es war nicht der Jura.

Er kam nicht mehr dazu, sich zu orientieren.

Schritte und leise Stimmen. Irgendwo im Gebüsch knackten ein paar Äste.

Da hielten sich zwei Männer auf!

Henri Grande war im nächsten Moment bei ihnen. Er nahm sie aus nächster Nähe wahr.

Sie waren beide groß und blond, Kämpfer und Abenteurer, auf den ersten Blick auch nicht unsympathisch. Aber warum versteckten sie sich hier im Gebüsch? Wen oder was beobachteten sie?

Henri Grande richtete seine Sinne auf die flache, mit Erdhügeln durchsetzte Landschaft, die jenseits der Buschgrenze begann. Dort vorn lag eine Farm. Einige Fenster im Wohnhaus waren erleuchtet. Silhouettenhaft zeichneten sich die Körper der Menschen ab, die auf dem Hof oder im Haus zu tun hatten. In der Ferne bellte ein Hund. Er lief zum Gattertor und kläffte in Richtung der dunklen Buschreihen, hinter denen sich die beiden Fremden verbargen. Spürte das Tier die Nähe der Beobachter?

Henri Grande hörte eine Stimme. Der eine der beiden im Versteck Befindlichen sprach. Er hatte eine dunkle, angenehme Stimme, und sein blondes Haar leuchtete aus der Dunkelheit. Der Sprecher trug abgewetzte Jeans und ein verschmutztes, zerschlissenes Hemd, das ihm zu eng war. Darunter zeigte sich der braun gebrannte muskulöse Oberkörper, der die Kraft, die in diesem Leib steckte, ahnen ließ.

Unwillkürlich drängte sich Henri Grande ein Vergleich auf, den er von nun an beibehielt. Einer der beiden Männer – und das war der Sprecher – erinnerten ihn auf frappierende Weise an Edgar Rice Burroughs Tarzan.

»Es ist wie damals, als ich wegging«, flüsterte Tarzan erregt. »Oder besser gesagt, als ich durch die Men in Black gezwungen wurde, die Heimat zu verlassen. Das war 1950. Jetzt schreiben wir den 20. Juni 1956, Björn, es sind in dieser Zeit offiziell sechs Jahre vergangen. Was werden sie dazu sagen, wenn sie mich sehen? Ich war fast zwanzig Jahre fort, habe mich verändert, aber für alle, die mich kannten, sind erst sechs Jahre vergangen.«

Henri Grande hörte die Worte, begriff aber nicht ihren Sinn. Das war ein Widerspruch in sich.

Der andere sprach. Auch er war blond und hatte gewisse Ähnlichkeit mit dem Sprecher zuvor, was wahrscheinlich durch die Größe, die Haarfarbe und das markant geschnittene, männliche Gesicht hervorgerufen wurde.

»Du brauchst dich noch nicht sehen zu lassen, Harry. Prüfe alles genau, sei du zunächst der Beobachter, freue dich darauf, jene Menschen zu sehen, die du so lange entbehren musstest. Vielleicht kommt dann das andere von selbst. Vielleicht kommt der Moment, in dem du den Mut findest, dich zu zeigen, jemanden anzusprechen, von dem du Vertrauen und Verständnis erwarten kannst. Deine Geschichte ist ungewöhnlich. Außenstehende würden sie dir nicht glauben. Aber die Menschen, die dich lieben. Vor sechs Jahren bist du verschwunden. Wenn du jetzt wieder auftauchst, wird es wie ein Wunder für alle sein. Ein Wunder, dass du überhaupt noch am Leben bist, ein Wunder, dass du dich so sehr verändert hast. Mehr als zwanzig Jahre – das ist eine lange Zeit. Du hast die Menschen, mit denen du immer zu tun hattest, im Alter eingeholt oder – wenn sie um vieles jünger waren – im Verhältnis weit überrundet. Sechs Jahre sind seit deiner Entführung vergangen. In dieser Zeit ist manches passiert, Lebensweisen und Strukturen haben sich verändert. Geh vorsichtig zu Werke, übereile nichts. Es ist in deinem eigenen Interesse.«

Der Mann, den der Tarzan-Typ mit Björn angesprochen hatte, sagte dies alles sehr ernst.

Der andere lachte leise. »Uns haben Abenteuer in Xantilon, die Entführung durch die Männer in Schwarz, der UFO-Absturz und die tödliche Bedrohung durch den grausamen Druiden nicht umbringen können. Wir haben es geschafft, in verhältnismäßig kurzer Zeit von Irland nach Amerika zu kommen. Das macht uns so schnell keiner nach.«

Die Worte, die sie noch miteinander wechselten, klärten den unsichtbaren Anwesenden über einige Besonderheiten auf. Da waren zwei Männer aus Irland geflohen. Ohne Papiere, ohne Geld. Sie hatten sich eine Zeit lang in der fernsten Vergangenheit der Erde aufgehalten auf einem Urkontinent, dessen Name er noch nie zuvor gehört hatte. Xantilon. Ein UFO, in dem sich eine Besatzung der rätselhaften Männer in Schwarz befunden hatte, brachte sie in das Jahr 1956. Das UFO stürzte ab. Die Männer in Schwarz wollten sich damit ihrer beiden blinden Passagiere entledigen. Das ging schief. Die beiden überlebten, fanden Unterschlupf bei einem irischen Fischer und verließen am Morgen des nächsten Tages die abseits gelegene Hütte.

Ohne größere Schwierigkeiten reisten sie – wiederum als blinde Passagiere – auf den Puffern eines Eisenbahnwaggons nach Dublin. Mit Macabros' Hilfe war es ein leichtes, an Bord eines Frachtflugzeugs zu gelangen, in dem sie sich verbargen.

Harry Carson war gerade von der Tatsache, dass sein Begleiter so schnell, einfallsreich und offensichtlich unverwundbar war, so fasziniert, dass er diese Punkte noch einmal erwähnte.

Innerhalb von nur zwei Tagen war es den beiden blonden Männern gelungen, Harry Carsons Heimat aufzusuchen. Seit dem frühen Abend versteckten sie sich hier. Die Farm dort vor ihnen in der Talsenke war die Farm der Carsons, sie gehörte Harrys Eltern, die vor sechs Jahren ihren einzigen Sohn aufgrund nie geklärter Umstände verloren. Dass er den geheimnisvollen Men in Black in die Hände gefallen war, konnten sie nicht ahnen. Henri Grande erfuhr Dinge, mit denen er zunächst nicht viel anfangen konnte. Doch dann kristallisierte sich das Eine und Andere heraus, er machte neue Erfahrungen, archivierte das Gehörte in seinem Bewusstsein und begriff, dass er mit zwei Menschen zusammengetroffen war, die irgendetwas mit seinem Schicksal zu tun hatten.

Sie waren – wie er – in die Vergangenheit geraten.

Man schrieb das Jahr 1956.

War es ein Zufall, dass er auf sie gestoßen war? War es Fügung? Was verband ihn eventuell mit diesen Menschen, deren Weg er kreuzte? Er wusste es nicht. Aber er hoffte, es noch zu erfahren. So blieb er in der Nähe der beiden Fremden, die ihn faszinierten.

Der eine, den Harry Carson mit dem Namen Björn ansprach und von dem er so viel Sonderbares zu erwähnen wusste, trug ein Schwert bei sich, dessen kostbarer Griff in der Dunkelheit funkelte wie geschliffene Diamanten.

Henri Grande beobachtete seine Umgebung genau. Vielleicht wurde hier ein Film gedreht, denn die Dinge, die er zu hören bekam, passten nicht so recht in die Wirklichkeit. Aber was war das schon – Wirklichkeit? Ein relativer Begriff. Seine Wirklichkeit war eine andere als die Lorettes zum Beispiel, als die jener Männer, in deren Nähe er weilte und die dennoch nichts von seiner Anwesenheit merkten.

Er stand vor ihnen und versteckte sich nicht mal vor ihren Blicken.

Stand er wirklich oder schwebte er?

Nicht einmal das konnte er richtig in seine neue Wirklichkeit platzieren. Es gab deren viele, und er hatte das Glück, gleichzeitig zwei Ebenen zu überblicken. Es war dies seine eigene, unsichtbare und geistige Existenz und die offenbar körperliche jener beiden Männer, allerdings in einer Zeit, die vom Tag seines Todes aus als Vergangenheit bezeichnet werden musste. Dies war weder die Gegenwart für ihn noch für die beiden anderen. Auch sie stammten aus einer anderen Zeit. Welche Bedingungen hatten den Sturz in die Vergangenheit ermöglicht? Und was ging hier vor?

Harry Carson ließ noch einige Minuten vergehen. In dieser Zeit sprachen die beiden Männer kein Wort miteinander.

Die Dunkelheit nahm zu, drüben auf der Farm wurde es merklich ruhiger. Nur der Hund zeigte sich hin und wieder am Zaun, lief unruhig hin und her und schnupperte aufgeregt in der Luft herum. Aus dem Haus kam eine Gestalt. Eine Frau. Ihr scharfer Zuruf hallte durch die Dunkelheit.

»Pidger! Was ist denn los? Du rennst und jaulst hier herum, als ob jemand heiße Kohlen ausgeschüttet hätte. Da ist doch niemand.«

Harry Carson schluckte, als er drüben im Halblicht die Silhouette der Frau sah.

»Carol«, murmelte er. »Das ist Carol, meine ältere Schwester. Sie muss jetzt ...«, er zögerte einen Augenblick, »... sechsundzwanzig sein. Damals war sie zwanzig und ich achtzehn und ...« Wieder stockte er. Er schluckte, als würge ihn ein Kloß im Hals. »Die Differenz zwischen den sechs Jahren hier und den zwanzig Jahren in Xantilon haben aber bewirkt, dass ich nun der Ältere bin.« Er wirkte seltsam ernst und nachdenklich.

Es gelang Carol, den Hund zu beruhigen, der daraufhin davon trottete. Harrys Schwester blieb eine Weile am Zauntor stehen, starrte gedankenverloren in die Nacht und wandte sich dann ab.

Harry Carson wäre am liebsten aufgesprungen, seiner Schwester entgegen, hätte ihren Namen gerufen. Doch er riss sich zusammen. Es war ihm anzusehen, wie schwer es ihm fiel. Dann, als die Luft rein war, erhob er sich. »Ich werde es versuchen. Ich kann nicht nur herumsitzen und hinüberstarren. Dazu bin ich schließlich nicht hierhergekommen. Es muss eine Entscheidung gefällt werden.« Er nickte seinem Begleiter zu. »Ich glaube, es war doch keine gute Idee. Es war keine gute Idee, die Geister der Vergangenheit zu beschwören. Die Probleme fangen jetzt erst an.«

Er löste sich aus dem Kernschatten des Gebüschs und näherte sich langsam und unwillkürlich geduckt dem beleuchteten Farmhaus. Macabros blieb zurück.

Henri Grande überlegte noch, ob er warten oder dem Davongehenden folgen sollte.

Die Neugier, was Harry Carson vorhatte, war stärker, und schon befand sich Grande auf Höhe des Gattertors und sah Harry Carson auf sich zukommen.

1. Kapitel

Sie begriff die Stunden, die vergingen, nicht bewusst und schien überhaupt nicht zu leben. Alles, was sie tat, erledigte sie mechanisch.

Lorette Grande kümmerte sich um die Formalitäten, tätigte bis zum frühen Abend zahlreiche Anrufe und informierte ihre Eltern, Verwandte und Freunde. Ihre Schwester Josephine traf ein, als die Hauptarbeit in dieser Hinsicht schon geleistet war.

Die Angestellten waren informiert. In Arbois hatte sich die Nachricht vom Tod des jungen Weingutbesitzers wie ein Lauffeuer verbreitet. Das Telefon stand nicht mehr still. Brigitte, eine Hausangestellte und Josephine, Lorettes Schwester, nahmen die Anrufe entgegen. Dr. Fredon ließ es sich nicht nehmen, am frühen Abend noch einmal in das Chateau Pasteur zu kommen.

Das großzügig gestaltete Wohnhaus und die Nebengebäude erinnerten an ein kleines Schloss. Seinen Namen hatte das Anwesen durch einen Vorfahren Henris erhalten, der ein großer Freund und Verehrer des Forschers Louis Pasteur gewesen war und der hier ein und aus ging. Er hatte sein eigenes Zimmer und eine kleine Bibliothek mit wissenschaftlichen Büchern. Das Chateau war eine Zeit lang sein Zuhause gewesen. Als er starb, nannte Henris Vorfahre ihm zu Ehren das Haus Chateau Pasteur, und so hieß es bis auf den heutigen Tag. Jedermann in Arbois kannte diesen Namen.

Dr. Fredon verabreichte Lorette Grande eine Kräftigungsspritze und bat sie, sehr früh zu Bett zu gehen. Die zweiunddreißigjährige Witwe versprach dies zwar, hielt sich aber nicht daran. Es schien, als könne sie nur in ständiger Aktivität die Zeit füllen. Sie fürchtete sich davor, ins Bett zu gehen. Eine Schlafspritze lehnte sie ab. Dr. Fredon verließ nachdenklich das Haus und versprach, am späten Abend noch einmal nach ihr zu sehen. Lorette Grandes Zustand gefiel ihm nicht.

Bevor Fredon ging, nahm er Abschied von dem Toten.

Auf der anderen Seite des Parks, umgeben von uralten Eichen und Buchen, stand die kleine Hauskapelle, der sich die Familiengruft anschloss. In der Kapelle war die Leiche aufgebahrt. Sie war von Blumen und Kränzen umgeben, die in der Zwischenzeit aus allen Teilen der Stadt gebracht wurden.

Die Angestellten und Verwandten nahmen die Blumen entgegen. Lorette Grande trat nicht in Erscheinung, sondern hielt sich zurückgezogen im Haus auf. Sie hätte es nicht verkraftet, jetzt schon die Kondolenzbezeugungen entgegen zu nehmen.

Mit Einbruch der Dunkelheit kehrte Stille ein, obwohl die Zahl der Gäste im Haus höher war als sonst. Lorettes Eltern und Verwandten waren gekommen. Die Gästezimmer waren zur Hälfte belegt. Weitere Trauergäste wurden für die eigentliche Beisetzung, die zwei Tage später sein sollte, erwartet. Es war Familientradition, die Toten des Hauses Grande in der kleinen Kapelle bis zum Tag der Grablegung aufzubahren. Abwechselnd übernahm aus dem Kreis der Verwandten und Freunde einer die Totenwache.

Als Dr. Fredon gegen acht Uhr noch einmal ins Haus kam und Lorette Grande eindringlich riet, sich zur Ruhe zu begeben, lehnte sie kategorisch ab und bestand darauf, in der ersten Nacht die Wache zu halten. Fredon bot alle Überredungskunst auf. Vergeblich. So kam es, dass eine Stunde später die blasse, ganz in Schwarz gekleidete Lorette Grande das Haus verließ und den schmalen Weg zwischen den Bäumen Richtung Kapelle ging, deren Gemäuer sich kaum aus der Dunkelheit abhob. Hinter den bleiverglasten Fenstern war der unruhige, schwache Lichtschein der Kerzen zu erkennen, die dort brannten.

Lorette Grande wirkte in der eng anliegenden, hoch geschlossenen schwarzen Kleidung noch schmaler und zierlicher als sonst. Sie blieb kurz vor der massiven Holztür mit den Eisenbeschlägen stehen und atmete tief durch.

Es war eine wunderbare Sommernacht, sternenklarer Himmel, noch sehr warm. Eine Nacht für das Leben, aber nicht für den Tod!

Die junge Frau drückte die schwere Klinke hinab. Halbdunkel umgab sie. Vor ihr war ein Blumenmeer, dazwischen der offene Sarg mit dem Toten. Die großen Kerzen in den silbernen Ständern flackerten, als der Luftzug sie traf. Gespenstisch wirkte das Licht- und Schattenspiel an der gewölbten, mit einem Fresko bemalten Decke und den hellen Wänden, an denen Bilder des Kreuzweges hingen. Die Familie Grande war stets sehr gläubig gewesen.

Neben dem Kopfende des Sarges stand ein gepolsterter Stuhl. Davor stand ein älterer Mann, ein Onkel Henris, der sofort nach Arbois gereist war, als man ihm die Todesnachricht überbrachte.

Stumm trafen sich die Blicke des Alten und der jungen Witwe.

Lorette nickte. »Ich nehme deine Stelle ein. Vielen Dank, dass du bei ihm gewacht hast.«

»Wie lange wirst du bleiben?«

»Die ganze Nacht.«

»Aber – das geht über deine Kraft«, sagte er erschrocken. »Mach keinen Unsinn, Lorette. Es sind so viele im Haus. Sie alle werden gern bei Henri bleiben und ...«

»Ich bin seine Frau. Ich bleibe in dieser ersten Nacht an seiner Seite. So wurde es immer bei den Grandes gehalten. So wird es auch diesmal sein.«

Man merkte Henris Onkel an, dass es ihm schwer fiel, die Frau allein zu lassen. Er machte sich Sorgen um sie. Lorette gefiel ihm nicht. Der unerwartete Tod ihres jungen Gatten war ein schwerer Schlag für sie. Die Ehe war kinderlos geblieben. Außer dem Anwesen und der Arbeit auf dem Besitztum blieb ihr nichts. Würde das Materielle genügend Anreiz für sie sein, darin eine Aufgabe zu sehen? Jeder im weitläufigen Bekannten und Verwandtenkreis der Grandes wusste, dass Lorette und Henri sich liebten und eine harmonische Ehe geführt hatten. Würde sie über den Verlust hinwegkommen?

Onkel Louis blickte sorgenvoll, als er die Trauernde allein in der halb dunklen Kapelle zurückließ.

Auf dem bleichen Gesicht von Lorette Grande spiegelte sich das unruhige Kerzenlicht und schuf ständig neue Formen. Die Stille umgab sie wie eine Glocke, die sie hermetisch von der Außenwelt abschloss.