Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

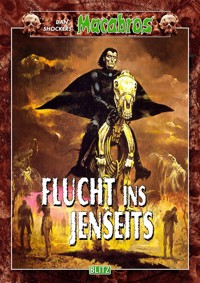

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Molochos' Flucht in Jenseits Ein Sieg scheint sich anzubahnen. Björn konnte die Gewalt über die Alptraumstadt an sich reißen. Doch … er scheint nichts damit anfangen zu können! Gigantopolis liegt in der Weite des fernen Landes wie ein einsamer Felsen, von seinen Bewohnern verlassen. Die Dämonischen haben sich in alle Winde zerstreut. Und wieder befinden sie sich in Xantilon, 8734 Jahre vor dem Untergang. Eine magische Zahl im Leben des Herrn von Marlos. Molochos ist derweil auf der Flucht, und Carminia Brado nimmt er mit sich. Sein Ziel ist das Reich der Toten, das Jenseits. Dort sucht er neue Verbündete - ein riskantes Unternehmen. Auch für Björn Hellmark, der seinem Todfeind auf den Fersen ist. Totenheer Nekromos Alle suchen verzweifelt nach einem Ausweg. Molochos nimmt Kontakt zu einem Magier auf, der die Toten aus fernen Zeiten rufen kann. Mit diesem Heer will er seinen verhassten Feind endlich vernichten. Björn begegnet der Seherin Kaithal, die in diesen Tagen durch das Land zieht, um ihre prophetischen Untergangsvisionen zu verbreiten. Durch sie erfährt er … dass der Zeitfluch des Tschonn noch immer wirkt! Der Angriff des Totenheeres lässt Björn und seine Freunde mit neuen Sorgen zurück.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 51

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-751-1

Dan Shockers Macabros Band 51

FLUCHT INS JENSEITS

Mystery-Thriller

Molochos' Flucht ins Jenseits

von

Dan Shocker

Prolog

»Was mit Alec ist, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Ich habe ihn schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Er kommt nicht mehr zum Bridge, ruft nicht an und erscheint nicht im Klub.«

Der Mann, der dies sagte, hatte einen Schnauzbart, war untersetzt und Inhaber eines Vergnügungslokals in der Meard Street im Londoner Stadtteil Soho. Stuart Mayburry lebte von den Einnahmen mehr recht als schlecht. Das Etablissement Club Windmill war im In- und Ausland bekannt. Mayburry hätte nicht einmal zu sagen vermocht, wie die Mädchen aussahen, die dort auftraten. Alles, was mit deren Einstellung, Bezahlung, mit dem gesamten Geschäftsablauf zu tun hatte, erledigte ein gut besoldeter Manager für ihn. Mayburry interessierte am Jahresende nur die Bilanz.

Sein gesellschaftlicher Rang und sein Einkommen waren die besten Pfeiler, dass er in Londons ersten Kreisen verkehrte. Seit zehn Jahren war er Mitglied im Old Fashion Club, dem mehr als hundert Mitglieder angehörten. Wie in England üblich, gingen in diesem Klub nur Männer aus und ein. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, altenglische Bräuche zu pflegen und traditionelle Bauwerke zu erhalten, indem sie einen Fond verwalteten, in den diese Gelder eingebracht wurden. Auch Alec Hampton unterstützte die Ziele des Klubs und pflegte Geselligkeit.

Alle kannten den behäbigen Hampton als Gestütsbesitzer, der sechzig Meilen von London entfernt in der Nähe von Farnham Common lebte. Hampton hatte es sich nie nehmen lassen, die einmal in der Woche stattfindenden Klubabende, an denen diskutiert und gespielt wurde, zu besuchen.

Vor nunmehr sechs Wochen war er zum letzten Mal anwesend. Am Klubabend hatte er angerufen und den Freunden mitgeteilt, dass er nicht kommen könne. Für die nächste Zeit müsse man auf seine Anwesenheit verzichten. Schon damals tauchte der Verdacht auf, dass Hampton erkrankt sei. Er ließ seine Klubfreunde wissen, dass er sich telefonisch wieder melden würde.

Bis heute war das aber nicht geschehen.

»Dann gibt es ernstere Probleme«, antwortete die Stimme des Gesprächsteilnehmers.

»Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Jim. Wir sollten, wie ich meine, die Dinge nicht mehr auf sich beruhen lassen.«

»Alec ist eigen«, widersprach Mayburry. »Er mag es nicht, wenn man sich zu fürsorglich zeigt.«

Der mit Jim Angesprochene lachte leise. »Nach sechs Wochen Schweigen, Stuart, ist es angebracht, dass einer von uns mal nach dem Rechten sieht. Die anderen wundern sich auch. Wenn du den Weg nicht machen willst, ich übernehme das gern.«

»Dass ich es nicht tun will, davon kann keine Rede sein. Es war Alecs ausdrücklicher Wunsch, von keinem von uns belästigt zu werden. Er selbst würde sich schon wieder melden.«

»Findest du das Ganze denn normal?«

»Nein. Normal ist das sicher nicht.«

»Vielleicht ist etwas passiert. Vielleicht kann Alec nicht so sprechen, wie er gern möchte.«

»Daran habe ich auch schon gedacht. Du glaubst, dass etwas mit seiner Familie ist, dass er erpresst wird, nicht wahr?«

»Ja.«

»Möglich ist heutzutage alles. Verbrechen nehmen zu, die Menschen haben keine Moral mehr, keine Werte, die Gültigkeit für sie besitzen. Aber ich halte diesen Verdacht für sehr gewagt. Auf dem Anwesen gibt es zehnBedienstete. Einer hätte da bestimmt schon eine Nachricht an die Öffentlichkeit schmuggeln können. Nein, da muss etwas anderes nicht in Ordnung sein.«

»Aber was, Stuart?«

»Das, Jim, müssen wir eben herausfinden. Ich lege jetzt auf und werde dann versuchen, Alec telefonisch zu erreichen. Sollte er sich verleugnen lassen oder überhaupt niemand ans Telefon gehen, dann fahre ich raus nach Farnham Common und statte dem Mann einen Besuch ab. Ich glaube, es ist an der Zeit, sich über Alec Hampton Sorgen zu machen. Etwas stimmt da einfach nicht mehr.«

Kaum hatte er aufgelegt, wählte er erneut. Diesmal die Nummer seines Klubfreundes Hampton. Der Apparat am anderen Ende der Strippe schlug an.

Nach dreimaligem Läuten wurde abgehoben.

»Hampton«, meldete sich eine alte, brüchige Stimme. Offenbar handelte es sich um den alten Vater Alecs, der ebenfalls auf dem Gut lebte.

Mayburry nannte seinen Namen und sagte, dass er ein Freund Alecs sei und ihn dringend sprechen möchte.

»Hallo, Stuart«, sagte der Mann mit der schwachen, brüchigen Stimme.

»Ich habe dich nicht gleich erkannt, entschuldige. Es ist ja auch schon eine Weile her, seitdem wir miteinander gesprochen haben.«

Stuart Mayburry lief es eiskalt den Rücken runter. »Alec?«, fragte er verwirrt. »Bist du das?«

»Ja, Stuart. Wer sollte es sonst sein?«

Diese Stimme, hämmerte es in Mayburrys Schläfen. Das kann doch niemals seine Stimme sein! Alecs Organ war kraftvoll, markig, voller Schwung. Doch die Stimme des Mannes, der ihm antwortete, war schwach und leise. Es war die Stimme eines kraftlosen, sterbenden Menschen.

Er musste sich zusammenreißen, um sich nichts anmerken zu lassen. »Alec! Was ist los mit dir? Alle im Klub machen sich Sorgen. Man hört und sieht nichts mehr von dir. Bist du krank? Warum rufst du nicht an? Oder bist du auf Reisen gewesen? Aber dann hättest du bestimmt geschrieben.«

Mayburry ertappte sich dabei, dass er Fragen selbst beantwortete, und es ihm darauf ankam, Alec an der Strippe zu halten und ihn mit Fragen zu überhäufen, dass er einfach reagieren musste.

Ein leises, schwaches Lachen war zu hören. »Das sind mehr Fragen auf einmal, als ich dir beantworten kann. Und wenn ich erst einmal angefangen habe, Stuart, ziehen sie weitere Fragen nach sich. Es ist nett von dir, dass du anrufst. Ich hätte mich in den nächsten Tagen bestimmt auch gemeldet. Das war wohl Gedankenübertragung. Ich bin nämlich jetzt so weit.«

»Womit bist du soweit, Alec?«

»Das zeige ich dir am besten an Ort und Stelle. Es ist nicht so einfach, es am Telefon zu erklären.«

Mayburry wurde hellhörig. Erst die lange Schweigeperiode und jetzt dieses unerwartete Entgegenkommen. Dabei war Hampton alles andere als ein sprunghafter, unberechenbarer Mensch.

»Du hättest also nichts dagegen, wenn ich dich besuchen käme?«

»Natürlich nicht. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, mit dir jetzt darüber sprechen zu können. Vor ein paar Tagen wäre es noch nicht möglich gewesen. Da war ich noch nicht so weit. Alles braucht seine Zeit. Dinge dürfen sich nicht übereilt abspielen. Sie müssen reifen.«

»Bist du unter die Philosophen gegangen?«

»Vielleicht ein wenig. Es war wohl Bestimmung, dass du es bist, der zuerst hier angerufen hat, das musste wohl so sein. Dann sollst du auch der Erste sein, der alles erfährt.«

»Das klingt alles recht geheimnisvoll.«

»Ist es aber nicht.«

»Worum geht es?«

»Ich habe dir gesagt: nur unter vier Augen. Wenn du etwas wissen willst, dann komm einfach hierher.«

»Was, jetzt noch, um diese Zeit? Weißt du, wie spät es ist?«

»Noch ein paar Minuten, dann ist es zehn Uhr.«

»Und das irritiert dich gar nicht?«

»Warum sollte es, Stuart?«

»Bis ich bei dir sein kann, Alec, ist es fast Mitternacht.«

»Was ist Zeit, Stuart? Ob nachmittags um vier oder morgens um fünf. Alles ist relativ. Setz dich in deine Luxuskarosse und komm her! Ich bin sicher, dass du es nicht bereuen wirst.«

Stuart Mayburry wusste selbst nicht, wie er dazu kam, aber er stimmte zu. Als er auflegte, wusste er, dass sich sein Freund Hampton verändert hatte. Diese schwache, kränkliche Stimme am Telefon war nicht das Einzige, das ihn nachdenklich stimmte. Es war auch Alec Hamptons Reaktion.

Er hatte sich verändert. Die ganze Art dessen, was er gesagt hatte, stimmte ihn nachdenklich, machte ihn gleichzeitig aber auch neugierig. Vielleicht brauchte Alec wirklich Hilfe. Aber etwas hinderte ihn daran, es offen zu sagen.

Stuart Mayburry musste plötzlich an einen Film denken, den er vor Jahren gesehen hatte. Drei Gangster brachen aus dem Gefängnis aus und suchten Unterschlupf im Haus einer Familie, die sie unter Mordandrohung dazu brachten, alles für sie zu tun. Anfangs merkte kein Mensch etwas, weil jeder sich scheinbar so verhielt wie immer. Die einzelnen Angehörigen gingen ihren Alltagsverrichtungen nach und versuchten, sich nichts anmerken zu lassen, weil sie wussten, dass die Mörder im Haus ein Familienmitglied immer mit dem Tod bedrohten. Gab es in Hamptons Leben eine Parallele?

Er war nicht unvermögend, das Gestüt war einige hunderttausend Pfund wert. Hampton lieferte die besten Vollblüter, die Pferde aus seinen Boxen waren stets unter den Siegern. Beim letztjährigen Rennen in Ascot hatte er einem hoch favorisierten Franzosen den Rang abgelaufen und für die Sensation der Saison gesorgt.

Stuart Mayburry traute dem Frieden nicht und traf dementsprechende Vorbereitungen. Ein drittes Mal telefonierte er an diesem Abend. Billy Sheridan war diesmal an der Leitung.

»Hallo, Billy«, sagte er, als die junge, forsche Stimme sich meldete.

»Mr Mayburry?« Der andere erkannte ihn sofort, ohne dass er seinen Namen genannt hätte. »Was verschafft mir die Ehre Ihres späten Anrufes?«

Mayburry lachte. »Das ist eine der Seiten, Billy, die ich an Ihnen schätze. Sie haben eine umwerfende Art von Höflichkeit. Ich rufe abends um zehn Uhr an, und das freut Sie noch. Andere haben Mühe, um diese Zeit noch ihre Stimme zu beherrschen.«

»Sie werden einen Grund haben, Mr Mayburry, wenn Sie mich jetzt noch anrufen. Geschieht wohl kaum bei Ihnen aus Jux und Tollerei. Ich soll wieder für Sie tätig werden.«

»Sie haben den sechsten Sinn, Billy.«

Sheridan betrieb eine kleine Privatdetektei im Westend von London. Für Mayburry hatte er schon manche Beobachtung durchgeführt.

In wenigen Worten erklärte der Anrufer, was er vorhatte. »Ich will einen Freund besuchen. Er wohnt ziemlich weit draußen, in Farnham Common. Ich habe berechtigte Zweifel daran, dass sein Leben augenblicklich so verläuft, wie er es gern hätte. Ich will nach dem Rechten sehen. Sie sollen mich begleiten, Billy. In fünf Minuten fahre ich hier los. Wir treffen uns am Ortseingang von Farnham. Von diesem Zeitpunkt an bleiben Sie immer hinter mir. Ich kann Sie natürlich nicht mit in Hamptons Landhaus nehmen. Aber ich weiß, dass Sie in der Nähe sind. Sollte ich nach dreißig Minuten nicht zurückkommen, sehen sie nach, was los ist. Sollte Ihnen irgendetwas nicht ganz geheuer vorkommen, unternehmen Sie auf keinen Fall etwas auf eigene Faust, sondern informieren Sie Scotland Yard. Haben wir uns verstanden?«

»Alles klar, Mr Mayburry.«

Weiterer Erklärungen und Hinweise bedurfte es nicht.

Pünktlich wie angekündigt, fuhr Mayburry in seinem silbergrauen Bentley los. Er musste am Piccadilly Circus vorüber. Dort war wie üblich ein Verkehrsstau, der ihn volle zehn Minuten kostete. Er hielt sich Richtung Buckingham Palace und verließ dann die Stadt. Der Verkehr auf den von London weg führenden Straßen war minimal.

Die Landschaft jenseits des Steinmeeres von London wirkte auf ihn jedes Mal wie ein unwirkliches Relikt aus einer vergangenen Zeit. Straßen, die durch Wald führten, wechselten ab mit verträumten, stillen Orten, die schon vor zwei- oder dreihundert Jahren so aussahen. Man glaubte sich manchmal ins Mittelalter versetzt oder wurde das Gefühl nicht los, dass hinter den schwarzen Stämmen Robin Hood und seine Gefährten mit gespannten Bögen warteten, um wieder eine Kutsche ihres unredlichen Königs zu überfallen und auszurauben und die erbeuteten Reichtümer den Kranken und Armen zu überlassen. Der Eindruck wich sofort, wenn auf der kurvenreichen, schmalen Asphaltstraße vor ihm plötzlich ein Scheinwerferpaar eines anderen Fahrzeugs auftauchte und die verträumte Stimmung zerstörte.

Mayburry fuhr schneller, als es sonst seine Art war, und er fragte sich, ob nicht auch er schon ein bisschen verrücktspielte, dass er Hamptons Einladung zu einem Besuch in dieser Nacht einfach hinnahm.

Alles, was mit dem Klubkameraden und seinem Verhalten zusammenhing, war äußerst merkwürdig. Er schaltete das Radio an, aber die Musik störte ihn. Mayburry war nervös, fühlte sich aber erleichtert, als er am Ortseingang von Farnham den dunkelroten Morris stehen sah.

Billy Sheridan war vereinbarungsgemäß da und wartete. Mayburry blendete kurz auf und fuhr an dem stehenden Fahrzeug vorüber. Sheridan schloss sich hinter ihm an.

Hampton wohnte noch zwei Meilen außerhalb des schlafenden Ortes. Die Gegend war waldreich, die hohe Mauer des Anwesens hob sich in der Dunkelheit kaum von den gespenstisch wirkenden Bäumen ab, die links und rechts das wie in einem riesigen Naturpark liegende Gestüt flankierten. Die Zufahrt war ohne Tor. Der breite Weg führte direkt zu dem einstöckigen Landhaus, das im viktorianischen Stil errichtet war, viele bleiverglaste Fenster aufwies, Erker und Dachgauben. Ein Ort der Gemütlichkeit und Harmonie! In der Dunkelheit leuchtete die helle Hausfassade und hoben sich die dunklen Balken im Mauerwerk ab.

Sheridan blieb rund dreihundert Meter von der Einfahrt entfernt stehen. Er parkte sein Auto hinter der Kurve am Straßenrand, sodass es von den Schatten der nahen Bäume fast völlig verdeckt wurde.

Stuart Mayburry fuhr bis an das Haus heran. Etwa eine Wurfweite entfernt, weiter links, schimmerten die Umrisse der Stallungen und Nebengebäude durch die Finsternis. Alles lag ruhig und friedlich. Mayburry war kein besonders feinsinniger Mensch, aber diesmal spürte er eine gewisse Unruhe und Beklemmung, als ob irgendwo in der näheren Umgebung eine Gefahr auf ihn lauerte.

Mayburry fuhr direkt vor den Hauseingang und schaltete Motor und Lichter aus. Kein Hundegebell. Hampton besaß zwei deutsche Doggen, riesige Tiere, die sich auch dann auf dem Grundstück befanden, wenn das vordere Eingangstor nicht geschlossen war. Wie heute Nacht zum Beispiel. Die Doggen waren darauf abgerichtet, das Anwesen nicht zu verlassen.

Warum zeigten sich die Tiere nicht? Warum schlugen sie nicht an?

Eine weitere Merkwürdigkeit, die Stuart Mayburry nachdenklich registrierte. Er schlug geräuschvoll die Tür seines Bentleys zu. Spätestens jetzt musste sich etwas tun. Doch weder die Hunde machten sich bemerkbar, noch entstand im Haus ein Geräusch.

Mayburry warf einen Blick zurück zu der dunklen Einfahrt, die jenseits des verschlungenen Auffahrtsweges zum Haus mehr zu erahnen denn zu sehen war.

Ein Schatten huschte in den Garten. Das war Sheridan. Er war also in der Nähe, auch der Detektiv war bewaffnet. Wenn etwas Unkalkulierbares sein sollte, wusste er wenigstens jemanden in der Nähe, der ihm zu Hilfe eilen konnte.

Er betätigte den altmodischen Klingelzug, und im Innern des Hauses schlug eine Glocke an. Mayburry lauschte. Schritte näherten sich. Der Riegel wurde von innen zurückgezogen und die Tür geöffnet, ohne dass jemand gefragt hätte, wer draußen stand.

Alec Hampton war unvorsichtig.

Mayburry erwartete, dass der Butler James öffnen würde. Ein alter, leicht gebückt gehender Mann aber machte die Tür auf. Er war hager, hatte hohle Wangen, tief liegende Augen und schütteres, graues Haar. Der Mann war mindestens achtzig.

Stuart Mayburry hatte ihn noch nie gesehen. Außer Alecs altem Vater wusste er von keiner anderen hoch betagten Person unter dem Dach dieses Hauses. Ein neuer Hausbewohner? Ein Gast? Aber warum ließ Alec diesen alten Mann zur Tür kommen und schickte nicht den Butler? Innerhalb einer halben Minute gingen ihm diese Gedanken durch den Kopf.

»Ich freue mich, dass du dich doch noch aufgerafft hast und trotz der merkwürdigen Umstände dich entschließen konntest, zu kommen«, sagte der Alte, noch ehe Mayburry dazu kam, eine Bemerkung zu machen. »Manchmal sollte man nicht zu viel fragen, sondern einfach handeln.«

Stuart Mayburry klappten die Mundwinkel herunter. »Alec?«, fragte er entsetzt, ohne dass er den Namen hatte aussprechen wollen.

»Ja, Stuart, ich bin's.«

Mayburry glaubte, dass der Boden sich unter seinen Füßen öffnen müsse.

Alec Hampton war erst dreiundvierzig Jahre alt. Doch vor ihm stand ein tattriger Greis, der kaum mehr Ähnlichkeit mit dem Klubkameraden hatte.

1. Kapitel

»Die ganze Sache gefällt mir nicht«, sagte der große, blonde Mann mit dem kühnen Gesicht des Abenteurers. »Was ist schon groß geschehen, dass er die Flucht ergreifen kann und alle die Schergen mitnimmt? Er war in der Übermacht. Er hätte uns seine dämonischen Bluthunde auf den Hals schicken können. Aber er ist geflohen, weil er den Zweikampf nicht gewonnen hat. Da stimmt etwas nicht, Freunde. Ich mache mir Sorgen.«

Damit war er nicht allein. Er und seine Begleiter befanden sich in der berühmt-berüchtigten Albtraumstadt. Gigantopolis war in die Vergangenheit hineingeglitten. Durch typische Landschaftsmerkmale in der Umgebung war Björn Hellmark sofort darauf gekommen, dass es sich nur um die Vergangenheit der legendären Insel Xantilon handeln konnte.

Sie lagen vorerst in der Vergangenheit fest.

Die riesige Albtraumstadt nahm die gesamte Ebene vor einem Bergzug ein, der die Bezeichnung Steinwald trug. Der Steinwald war wie eine riesige Mauer, der die Ebene in zwei Hälften teilte.

Björn und seine Freunde hatten nach der Flucht des Dämonenfürsten Molochos den Fluchttunnel auf Anhieb gefunden. Aber die weite Spur des Dämonenfürsten verlor sich im Nirgendwo, ebenso die seiner dämonischen Knechte, die hier in der Albtraumstadt zu Hause gewesen waren. Oder war das alles nur eine Farce, eine Täuschung?

Ganz auszuschließen war dies nicht. Immerhin war es Molochos gelungen, Hellmark in einem dämonisch-magischen Ritual zu beeinflussen und ihn dazu zu bringen, dass er das Liebste, das er hatte, vergaß: Carminia Brado. Sie hatte ihm Sinn und Kraft gegeben, durchzuhalten. Diesen Sinn und die Kraft aber hatte Molochos ihm genommen, um in ihm eine leichte Beute zu haben.

Aber Molochos' Rechnung war zumindest in dieser Beziehung nicht aufgegangen. Er hatte Hellmark nicht töten können. Die Erinnerung an Carminia Brado allerdings hatte er ihm genommen. Hellmark reagierte nicht auf diesen Namen, konnte sich nichts und niemanden darunter vorstellen.

Sie kamen von einem der Tore in der Mauer zurück. Weit und unberührt, menschenleer und gewaltig lag die Einsamkeit vor ihnen.

Gerade diese Tatsache irritierte sie, weil es unmöglich war, dass Molochos mit Tausenden seiner dämonischen Geschöpfe in dieser Richtung geflohen war. Sie hätten Spuren entdecken oder Hinweise auf die Fliehenden finden müssen. Das war nicht der Fall. So gab es nur eine Erklärung: Molochos war jenseits des Fluchttunnels in einer anderen Dimension verschwunden. Damit entzog er sich ihren Blicken, war praktisch unsichtbar und konnte doch – ohne dass sie es rechtzeitig bemerkten – im nächsten Moment wieder über sie herfallen und sie vernichten.

Der Gedanke beschäftigte sie alle und erfüllte sie mit Unruhe. Molochos konnte sie unter Umständen beobachten. Das versetzte ihn in eine Vorteilssituation.

Diese Vorstellung war es, die Björn Hellmark und seine Begleiter veranlasste, so schnell wie möglich weitere Informationen zu erlangen, die ihnen behilflich sein konnten. Denn an einem war nicht zu zweifeln: an der Tatsache der Flucht des Dämonenfürsten. Etwas hatte ihn gezwungen, die Albtraumstadt nach seinem Versagen zu verlassen. Er hätte ebenso den Kampf mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften fortsetzen können. Aber er hatte nicht einmal den Versuch unternommen. Praktisch kampflos hatte er Gigantopolis aufgegeben.

Das war nicht normal.

»Sobald es um Molochos geht, beißen wir uns die Zähne aus«, bemerkte der bronzefarbene Inder mit der prächtigen Glatze. »Entweder führt er uns an der Nase herum, hält einen von uns gefangen oder ist unangreifbar.«

»Wir können ihn unter Umständen hervorlocken«, meinte Björn Hellmark beiläufig.

»Das Geheimnis liegt offensichtlich nicht bei ihm, sondern in der Stadt selbst.«

Er hatte nichts von der Klarheit seines Denkens und dem Schwung seines Temperaments eingebüßt. Er wusste noch immer, wer seine Feinde waren, welche Ziele Molochos, der Dämonenfürst, und Rha-Ta-N'my, die Dämonengöttin, im Auge hatten. Nur der Name Carminia Brado sagte ihm nichts mehr.

Whiss zeigte sich voller Unruhe. Nervös wechselte der kleine Kerl von Ranis linker Schulter auf die rechte und wieder zurück. Der Kobold warf immer wieder einen Blick zurück.

»Ich glaube, dass es ein Fehler ist, wenn wir alle drei den Rückzug antreten«, maulte er. Seine Stimme klang unfreundlich. »Zumindest ich sollte versuchen, etwas mehr über seine Fluchtmöglichkeiten herauszufinden und bei dieser Gelegenheit auch mehr über die Umgebung zu erfahren, in der wir angekommen sind.«

»Ganz Unrecht hat der Kleine nicht«, ließ Hellmark sich vernehmen.

»Während wir in der Stadt nach dem Rechten sehen, kann er außerhalb aktiv werden.«

Whiss strahlte von einem Ohr zum anderen, was den ulkigen Ausdruck seines Gesichts noch verstärkte. Whiss war nicht größer als ein Rabe, war ein Mittelding zwischen Miniaturmensch, Schildkröte und Vogel. Er hatte Arme und Beine wie ein Mensch, menschliche Gesichtszüge, hervorquellende Augen wie eine Schildkröte und zwischen den Schultern zarte, zusammenfaltbare Flügel, mit denen er sich wie ein Vogel in die Lüfte erheben konnte. Aber das war noch nicht alles. Eine Besonderheit waren die elf dunklen Noppen auf seinem glatten, haarlosen Kopf. Er konnte sie wie Fühler ausfahren und geistige Kräfte aussenden, die sich auf jede Art Materie auswirkten. Hinzu kam, dass er ein wahres Stimmengenie war. Jedes Geräusch, jede Stimme konnte er imitieren. So fuhr er mit Ranis eigener Stimme zu sprechen fort. »Genau so, Björn, hab ich's mir auch gedacht. Ich sehe mich in der Gegend um, und wenn ich irgendetwas entdecken sollte, das mit unserem komischen Freund in Zusammenhang gebracht werden kann, gebe ich sofort Bescheid. Ihr seht zu, ob ihr die Stadt wieder in Gang bringt. Wäre ganz schön, wenn wir den Rest unseres Lebens nicht hier verbringen müssten. So freundlich ist die Atmosphäre hier auch wieder nicht. Auf Marlos fühle ich mich wohler.«

»Das geht uns wohl allen so«, fügte Rani Mahay hinzu. Auch er hatte Sehnsucht nach der Insel, die das letzte wahre Paradies einer Welt war, die an den Abgrund geraten war.

Marlos war ein Bollwerk gegen das Böse, das sich überall und immer stärker ausbreitete. Viele Menschen unterstützten die Werke der Finsternis durch ihr Verhalten, durch ihre Gleichgültigkeit. Überall in der Welt aber waren auch Kräfte des Guten vorhanden, allerdings zerstreut. Viele, die ahnten, dass sie etwas tun könnten, wagten nicht, über gewisse Fähigkeiten und Anlagen zu sprechen. Aus Angst, man könnte sie für verrückt halten und wegen ihrer Äußerungen vielleicht sogar in ein Nervensanatorium stecken.

Die Sehnsucht nach Marlos war in allen groß, die einmal dort weilten. Die unsichtbare Insel lag zwischen Hawaii und den Galapagos, und es gab keine Nacht dort. Es herrschten immer Frühlingstemperaturen. Das ganze Jahr über wuchsen Früchte, sodass die auf Marlos lebenden Menschen völlig autark waren. Alles, was unmittelbar für ihre körperlichen Bedürfnisse nötig war, existierte. Es gab keine wilden Tiere, die sie fürchteten oder gegen die sie sich zur Wehr setzen mussten.

Whiss erhob sich. Lautlos wie ein Schmetterling segelte er davon.

Rani und Björn setzten ihren Weg auf der engen, düsteren Straße fort, die links und rechts von nicht minder düsteren Gebäuden und turmartigen Häusern flankiert wurde. Auf dem Weg zum riesigen Palast, der noch von Apokalypta, der ewigen Unheilbringerin, errichtet worden war, warfen sie immer wieder einen Blick in die Häuser. Der Eindruck war überall der gleiche. Alle dämonischen Bewohner hatten die Unterkünfte verlassen.

Rani und Björn betraten den Palast nicht durch das Hauptportal, sondern benutzten wieder den Fluchttunnel. Ein langer, schwarzer Korridor führte direkt in den Boden und mündete an einem riesigen Totenschädel, der ein Tor auf die andere Seite des Korridors darstellte. Die riesigen Kiefer waren wie Tore herabgeklappt. Aber es gab einen Zugang, den Whiss mit seinen Parakräften im wahrsten Sinn des Wortes hineingebrochen hatte.

Hinter dem Totenkopfmaul lagen die Zellen, in denen Molochos jene Menschen, die versagt hatten oder auf die er sich nicht mehr hatte verlassen können, gefangen hielt. Einer davon war auch Arson gewesen. Er hielt sich nicht mehr in der Zelle auf. Danielle de Barteauliée befand sich in seiner Gesellschaft, war bei ihm geblieben. Sie hatte den Auftrag erhalten, sich um Arson zu kümmern und auch die anderen Gefangenen aus den Zellen frei zu lassen.

Das Letzte war offensichtlich nicht geschehen. Von weitem sahen Björn und sein indischer Freund zwar, dass die Zellentüren offen standen, aber außer Danielle und Arson waren keine weiteren Menschen zu sehen.

Im Vorübergehen warf Björn einen Blick in eine der Zellen. Dort lag in verkrümmter Haltung eine in Ketten geschlagene Frau am Boden.

»Sie ist tot«, rief ihm Danielle zu, während sie ihnen entgegenkam. »Sie sind alle tot. Nach Molochos' Flucht starben sie.«

Hellmark zerdrückte einen Fluch zwischen den Lippen. »Jene, die er in seiner Gewalt hatte, ließ er dran glauben. Mit uns war es noch nicht soweit. Was wisst ihr über die Schlange? Ist sie noch einmal aufgetaucht?«

Er meinte damit die Polypenschlange, ein riesiges Tier, das darauf abgerichtet war, die Verliese in diesem unterirdischen Stollen zu bewachen. Der Polypenschlange wäre auch Björn Hellmark fast zum Opfer gefallen, als er versuchte, Carminias Gefängnis zu finden. Die Schlange war ein monströses Geschöpf. In ihr lebten – wie in einem Wirtskörper – weitere Schlangen, die zum Teil Gliedmaßen waren, sich zum Teil auch von ihr lösen konnten und eigenständige Wege gingen. Hellmark konnte diese Schlangen dabei beobachten, wie sie die Zellen mit den Gefangenen überwachten. Auf diese Weise war er in Arsons Zelle geschlüpft.

Danielle schüttelte den Kopf. »Nein, wir haben nichts mehr von ihr gesehen. Mit Molochos' Flucht ist hier eine erschreckende, grauenhafte Leere eingetreten.«

»Ich glaube, ich weiß, wie es zusammenhängt«, sinnierte Björn. Ein bestimmtes Bild tauchte in seiner Erinnerung auf. Er musste an das Molekularbad denken, das Molochos genommen hatte und in dem er wie ein Titan wirkte. Ein Miniaturuniversum, dessen Schwingungen sich auf den Körper auswirkten, der sich ihm aussetzte. »Das Bad ist wie das Hirn der Stadt. Molochos konnte Gigantopolis nicht einfach übernehmen. Wir wissen alle, dass es gewisse Schwierigkeiten damit gab. Offenbar haben die so lange gewährt, bis er den richtigen Weg gefunden hatte. Danach war er dann der Herr der Albtraumstadt. Wir müssen den Zugang zu dem Molekularbad finden und die Sache untersuchen. Vielleicht liegt dort auch der Schlüssel zu Molochos' Geheimnis, der Grund seiner Flucht, mit allem, was ihm untertan war. Sogar das Leben jener Menschen, die sich mit okkulten und schwarzmagischen Praktiken abgaben, hinter denen seine Kraft stand.« Er unterbrach sich plötzlich. »Da war doch was!«

Ein leises Stöhnen. Sie hörten es alle. Es kam aus einer der Gefängniszellen.

Rani und Björn rannten los. Hinter ihnen Arson und Danielle.

Das Geräusch war aus einem der vordersten Verliese gekommen. Dort tauchte ein Schatten auf, dann eine Hand, die sich schwach in das große Mauerwerk mit den unheimlichen Reliefs krallte. Die Hand rutschte ab und konnte den Körper nicht halten.

Ein dumpfer Schlag, Stöhnen.

Dann war Hellmark heran. Vor ihm auf dem Boden, auf der Schwelle lag ein Mann, abgemagert bis auf die Knochen. Er atmete schnell und flach, und kalter Schweiß bedeckte sein pergamentartiges Gesicht.

»Fast hätte ich's geschafft«, sagte er so leise, dass er kaum zu verstehen war. »Aber jetzt hat er doch noch triumphiert.«

Danielle und Arson tauchten an der Tür der Zelle auf. Zwischen der hübschen schwarzhaarigen Französin und dem Herrn von Marlos wurde ein Blick gewechselt.

»Er war tot«, bemerkte Danielle schnell. Sie sagte es so laut, dass Hellmark es noch hören konnte. »Arson kann es bezeugen. Wir haben jeden einzelnen sehr aufmerksam angesehen.«

Der Mann am Boden bekam die Bemerkung nicht mit. Seine durchscheinenden Augenlider zitterten. Die Luft in der Zelle war stickig, und die lehmfarbenen Gesichter in den Wänden sahen aus wie Totenmasken, die jemand dort hineingedrückt hatte.

Es waren sehr viele Gesichter, ein Zeichen dafür, dass durch diesen Mann sehr viele Menschen in ausweglose oder riskante Situationen geraten waren, als er noch unter ihnen lebte und sie manipulierte. Dann war irgendwann der Punkt in seinem Leben gekommen, wo er den Mächten der Finsternis abschwor. Aber zu spät. Molochos holte den Abtrünnigen zu sich und konfrontierte ihn mit all den Qualen, Schmerzen und Erniedrigungen, die derjenige selbst lange Zeit seines Lebens anderen zugefügt hatte. Die Hölle, die er einst anderen bereitete, wurde seine eigene.

»Es gab eine Zeit«, fuhr der Fremde fort, »da war ich Untertan und König zur gleichen Zeit. Aber ich wollte mehr, als ich erkannte, dass auch Molochos einst ein gewöhnlicher Sterblicher war. Er merkte, dass ich ihn überrumpeln wollte und machte einen Strich unter meine Absichten. Doch er verkannte mich. Ich war schon mächtiger, als er ahnte. Ich hatte mich mit einem anderen starken Dämon verbunden. Er arbeitete gegen Molochos, versah mich aus dem Unsichtbaren mit Kräften, um die Tortur zu überstehen. Und durch diesen Dämon erfuhr ich auch sein, Molochos', Geheimnis. Das Geheimnis der Albtraumstadt, das ich besitzen wollte, um mich über ihn zu erheben.«

Seine Stimme wurde immer schwächer, immer leiser. Björn Hellmark musste sich tief hinabbeugen, um überhaupt noch etwas zu verstehen.

»Molochos brachte euch allen den Tod«, sagte er mit klarer, deutlicher Stimme. »Wieso gelang es bei dir nicht?«

»Der Druck, den er auf uns alle ausübte, versagte bei mir, traf mich nicht mit aller Macht. Ich war scheintot. Für wie lange? Ich weiß es nicht. Aber ich habe meine Chance verpasst. Es geht zu Ende. Diesmal für endgültig. Mein Leben ist verpfuscht. Vielleicht kann ich es im letzten Moment noch herumreißen, um der ewigen Verdammnis zu entgehen, damit meine Seele Ruhe findet, nicht endlos wiedergeboren wird, um den Mächten der Finsternis dienlich zu sein. Übernimm du mein Wissen – und damit das Erbe der Albtraumstadt.«

Er schwieg. Ein Zittern lief durch seinen ausgemergelten Körper. Die Augen bekam er vor Schwäche nicht mehr auf.

»Welches Erbe?«, wollte Björn wissen. »Hat es mit dem Molekularbad zu tun?«

»Auch. Das Bad ist der letzte Schritt. Der erste ist der in die Kammern des Wissens.«

»Die Kammern des Wissens? Was ist das?«

»Dort stehen die Bücher. Die sprechenden Bücher. Sie sagen demjenigen, der die Stadt besitzen will, alles. So jedenfalls wurde mir anvertraut. Molochos kannte den Weg und vor allem auch das Schlüsselwort für die Wachende Schlange, die Schlange des Lebens, die dem untertan ist, den sie als Herrn anerkennt. Gehe hin zu ihr ...«

»Wo finde ich sie?«

»Die andere Seite des Korridors ... das andere Ende ist der Zugang. Eine steile Treppe führt in einen Turm der ... in den Korridor gebaut ist. In der Spitze des Turms sitzt die Wachende Schlange, derzeit herrenlos. Ein günstiger Ausgangspunkt. Wer zuerst zu ihr kommt, hat das Recht, die Frage zu beantworten. Es ist die Frage einer Sphinx ... sie bezieht sich ... auf den Titel des Hauptbuchs in der Bibliothek der sprechenden Bücher. Sie fragt nach diesem Titel. Dann antworte ihr: Amaltalgonn.«

»Was hat das zu bedeuten?«

»Keine ... Ahnung ... aber es ist die Lösung ... der Schlüssel zur Bibliothek, und wenn du erst die Schwelle überschritten hast, wirst du's wissen. Hoffentlich hast du mehr Glück ... als ... ich ... ich wünsche es dir von Herzen ... und eine starke Hand gegen Molochos, sollte ... er jemals wieder in deine Nähe kommen, ich ...«

Da war's zu Ende.

Zahllose Fragen lagen dem Herrn von Marlos noch auf der Zunge. Er konnte sie nicht mehr stellen. Sein Informant war tot. Diesmal wachte er nicht mehr auf. Hellmark erhob sich. Das Schwert des Toten Gottes das in seinem Gürtel hing, klirrte leise, als es gegen die raue Wand schlug.

»Ihr habt das meiste mitbekommen«, sagte er ernst. »Was ihr nicht hören konntet, erzähle ich euch auf dem Weg zum Turm. Wenn nur ein Bruchteil dessen stimmt, was der Unbekannte mir sterbend anvertraut hat, dann werden wir Gigantopolis vermutlich bald mit anderen Augen sehen. Molochos' überstürzte Flucht kommt nicht von ungefähr. Sie hatte ihren Grund offenbar in den besonderen Gesetzmäßigkeiten, denen diese Stadt unterworfen ist und denen auch er nicht entgehen konnte. Es gibt hier etwas, das stärker ist als er, stärker als wir alle möglicherweise. Suchen wir es, gehen wir ihm auf den Grund. Ich habe das Gefühl, dass es etwas Großes ist. Ob es uns Rettung oder den Untergang bringt, das allerdings steht in den Sternen!«

»Warum starrst du mich an wie einen Geist?« Alec Hampton lachte leise. »Zugegeben, ich habe mich äußerlich etwas verändert. Aber das tun wir doch alle mit der Zeit.«

Etwas verändert ist gut, dachte Mayburry. Du siehst aus wie dein eigener Großvater.

»Ich bin trotzdem derselbe geblieben, Stuart! Meine Seele ist die des Alec Hampton, den du kennst. Aber sie kannst du nicht sehen, ich weiß. Das ist allerdings auch nur eine Frage der Zeit. Bei dem einen geht es schneller, beim anderen langsamer. Die Entwicklung ist unterschiedlich. Es kommt auf den Standpunkt an und die geistige Reife, die man erreicht hat, um ein Eingeweihter zu werden. Aber nun komm endlich näher, altes Haus. Ich fresse dich nicht. Wir haben noch viel vor. Diese Nacht wird lange währen und du wirst Erfahrungen machen, die normalerweise noch zehn oder fünfzehn Jahre gebraucht hätten, um bei dir durchzukommen. Ich werde dir in einigen Stunden das Wesentliche erklären.«

»So lange wollte ich eigentlich nicht bleiben«, erwiderte er schnell. »Ich hab morgen einen wichtigen Termin, muss um sieben Uhr schon auf dem Heathrow-Airport sein.«

Alec Hampton trat zur Seite. »Wenn du erst mal bei mir bist, muss es sich auch lohnen. Und es wird sich lohnen, Stuart. Es gibt wichtigere Dinge, als Termine auf dem Airport wahrzunehmen.«

War Hampton verrückt geworden?

Das Gefühl des Unwohlseins verstärkte sich, als Mayburry die Schwelle überschritt. Länger als eine halbe Stunde durfte er nicht bleiben. Das war die mit Billy Sheridan vereinbarte Zeitspanne. Sheridan würde fünf oder zehn Minuten dazugeben, aber keineswegs mehr. Was dann geschah, würde einen Stein ins Rollen bringen. So war Mayburry fest entschlossen, sich auf keinen Fall länger aufhalten zu lassen als eine halbe Stunde.

»Niemand sonst hier?«, fragte er beiläufig und versuchte, seiner Stimme einen saloppen Tonfall zu geben.

»Doch, James. Er ist auf seinem Zimmer. Ich habe gesagt, dass ich mich um den späten Gast selbst kümmern werde.« Hampton sprach mit einer Natürlichkeit, die den Besucher geradezu erschreckte. »Nehmen wir erst mal einen Drink zu uns, altes Haus«, sagte Hampton jovial. »Es ist ja schon eine halbe Ewigkeit her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.«

»Genau sechs Wochen, Alec«, warf Mayburry ein. Und als er den obligaten Sherry entgegennahm, gab er sich einen Ruck. »Was ist passiert, Alec? Ich bin gekommen, um zu klären, was mit dir los ist. Wir finden dein Verhalten mehr als befremdend.«

»Das kann ich mir denken«, antwortete Hampton ungerührt. »Es passt nicht in euer Weltbild.«

»Du hast dich verändert. Aber du gehst mit keinem Wort darauf ein. Sechs Wochen, Alec – sechs Wochen seit deinem letzten Abend im Klub. Wie alt bist du, Alec?«

»Genau dreiundvierzig.«

Mayburry schluckte. »Und das erschreckt dich gar nicht?« Mit diesen Worten zog er Hampton vor den Dielenspiegel. »Dreiundvierzig bist du. Weißt du, wie du jetzt aussiehst?«