Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

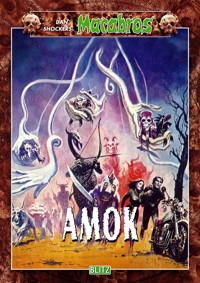

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Macabros Classic

- Sprache: Deutsch

Amoklauf der Verlorenen Der Trip in die geheimnisvolle Traumwelt der Götter hat zu einer unerwarteten Bewusstseinserweiterung geführt. Molochos und andere unheilvolle Dämonen sehen ihre Felle davon schwimmen. Denn nun kennt Hellmark den Ort, an dem das rätselhafte singende Fahsaals liegt! Björn nimmt die Herausforderung der Dämonengöttin an - und ahnt nicht die furchtbare Falle, die auf ihn wartet … und er weiß nichts vom Amoklauf jener, die alles auf eine Karte setzen müssen! Sternenschloss des toten Gottes Hellmark will die Gunst der Stunde nutzen und die Spuren Harry Carsons aufnehmen. Es muss endlich ein Schlussstrich gezogen werden um seine Abenteuer in der Vergangenheit, damit er sich wieder der Gegenwart widmen kann! Noch ein einziges Mal zurück nach Xantilon … doch es geht schief! Er landet in einer Zeit, von der er bislang nichts wusste. Und das Sternenschloss des toten Gottes bietet den Schlüssel zu seiner eigenen Vergangenheit, aber auch zu Rha-Ta-N mys Schattenwelt! Ein Zyklus endet furios, und neue Weichen werden gestellt!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 310

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS MACABROS

BAND 54

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

Fachberatung: Gottfried Marbler

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

ISBN 978-3-95719-754-2

Dan Shockers Macabros Band 54

AMOK

Mystery-Thriller

Amoklauf der Verlorenen

von

Dan Shocker

Prolog

»Mademoiselle Sengor«, sagte Philip Marais, »bitte zum Diktat.«

Diese Aufforderung tönte täglich mehrere Male über den internen Lautsprecher in der Anwaltskanzlei, in der sechs Angestellte tätig waren. Nicole Sengor, zweiundzwanzig, langes schwarzes Haar, Mannequinfigur, griff schon automatisch nach ihrem Block und wollte ihren Platz verlassen, als sie plötzlich stutzte. »He, Lucille, was hat er denn?«

Lucille war die Älteste, eine behäbige Frau, die keine eigene Familie zu versorgen hatte und immer bis zum Schluss im Büro blieb. Sie war schon bei den Vorbereitungsarbeiten für den nächsten Tag, damit alles wie am Schnürchen lief. Dass Nicole Sengor am Abend nach sieben noch in der Kanzlei war, hing damit zusammen, dass wichtige Korrespondenz noch erledigt werden musste.

Draußen war es dunkel geworden, die Straßenlaternen und die Neonreklamen der gegenüberliegenden Geschäftshäuser brannten.

Die grauhaarige Frau blickte irritiert. »Was er hat, Nicole? Warum fragen Sie so komisch?«

»Ist Ihnen denn nichts aufgefallen?«

»Was sollte mir aufgefallen sein?«

»Seine Stimme, Lucille. Sie klang anders als sonst.«

»Nici! Sie träumen«, sagte Lucille mütterlich. »Kann ich verstehen. Es ist auch schon spät.«

Nicole Sengor seufzte. »Dafür fängt morgen der Urlaub an. Da kommt es heute Abend auf eine Stunde mehr oder weniger nicht an. Aber ist Ihnen wirklich nichts an seiner Stimme aufgefallen, Lucille?«

Die Gefragte verneinte erneut.

Nicole Sengor ließ es gut sein. Vielleicht hatte sie sich wirklich getäuscht. Aber sie kam nicht los von dem Gedanken, dass die Stimme ihres Chefs einen bedrohlichen Unterton hatte. Unheimlich sogar.

Mit wiegenden Hüften näherte sich die Sekretärin der gepolsterten Verbindungstür. Dahinter befand sich eine zweite, die sie öffnen musste. Dann erst kam Philip Marais' Heiligtum, ein großzügiges, mahagonigetäfeltes Büro mit wertvollen Möbeln und noch wertvolleren Kunstgegenständen aus Afrika. Gemälde, holzgeschnitzte Statuen und vor allem Masken. Für Afrika schlug Marais' Herz. Als junger Mann diente er in der Legion in Algerien. Von da aus unternahm er Reisen ins Herz des Schwarzen Kontinents.

Die geheimnisvollen Dschungel- und Eingeborenendörfer in Kenia und am Kongo hatten es ihm angetan. Er hatte dort rätselhafte Bräuche kennen gelernt, von Mythen und Magie gehört und verfügte über Kenntnisse, die man in seinen Kreisen nicht als gegeben voraussetzen konnte.

Marais' Schreibtisch stand so, dass der Anwalt mit dem Gesicht zur Tür saß, durch die Nicole Sengor eintrat.

»Monsieur, Sie ...« Weiter kam die hübsche Französin nicht. Ihre Augen weiteten sich, alles in ihr krampfte sich zusammen, und ihrer Kehle entfloh ein markerschütternder Schrei.

Am Schreibtisch saß nicht Philip Marais, sondern ein widerliches Monster!

Die ältere Kollegin fuhr wie unter einem Peitschenschlag zusammen, als der Schrei ertönte und Nicole Sengor mit heftigem Ruck die Tür ins Schloss riss. »Lucille!« Die junge Sekretärin lehnte bleich vor Schreck gegen die Tür und berichtete, was sie gesehen hatte.

Lucille lachte. »Und deshalb laufen Sie schreiend davon, Nicole?«, fragte sie verwundert. »Monsieur Marais hat erreicht, was er wollte: Sie zu erschrecken! Er hat eine Maske aufgesetzt und ...«

Nicole Sengor schüttelte heftig den Kopf und löste sich von der Tür. »Nein! Das war keine Maske. Das Gesicht war nicht starr. Es hat sich bewegt.«

Ehe sie es verhindern konnte, war die ältere Kollegin an ihr vorbei, riss die Tür auf und betrat den angrenzenden Raum.

»Monsieur?«, hörte die junge Sekretärin die Stimme der Kollegin. »Hallo, Monsieur? Wo sind Sie denn?«

Dann erfolgte ein Krachen. Die Tür flog erneut ins Schloss.

Der Schrei, der diesmal aus Lucilles Kehle kam, unterschied sich in nichts von dem, den wenige Sekunden vorher Nicole Sengor ausgestoßen hatte. Doch! Er war länger, schrecklicher und ging in qualvolles Stöhnen über.

»Lucille!« Nicole Sengors Stimme überschlug sich, die Sekretärin zitterte am ganzen Körper. Instinktiv fühlte sie, dass etwas Furchtbares geschehen war, dass der Mann am Schreibtisch nicht Philip Marais gewesen sein konnte.

Im ersten Entsetzen rannte Nicole Sengor einfach los. Dann blieb sie plötzlich stehen.

Totenstille herrschte. Die Ruhe, die nach dem grauenvollen Schrei entstanden war, schien geradezu unnatürlich. Nicole machte auf dem Absatz kehrt und schlich auf Zehenspitzen zu der gepolsterten Tür zurück. Die erste stand noch sperrangelweit offen, die zweite war zugefallen.

Nicole Sengor starrte darauf, als wollte sie sie mit ihren Blicken durchbohren. »Lucille?«, entrann es den Lippen der Sekretärin.

Es erfolgte keine Antwort.

Das Gefühl, dass hinter jener Tür etwas Furchtbares geschehen war, breitete sich unaufhaltsam aus. Nicoles Körper war bedeckt mit einer Gänsehaut, und ohne es sich erklären zu können, nahm das Gefühl kalten Grauens zu. Dann riss sie sich zusammen, drückte die Klinke und stieß die Tür mit dem Fuß auf.

Nicoles Blick fiel zuerst auf den Schreibtisch, der fast die ganze Wand vor ihr einnahm. Philip Marais saß nicht mehr auf seinem Platz. Der wuchtige hohe Ledersessel war leer.

Ein Luftzug streifte ihre erhitzte Stirn. Das Fenster zum Hof stand weit offen. Vorhin war es noch geschlossen gewesen. Nicole Sengor ging wie in Trance zwei Schritte ins Büro hinein. Alles an ihr war gespannt. Sie war darauf eingerichtet, beim geringsten Anlass sofort die Flucht zu ergreifen.

»Lucille?« Fragend warf sie einen Blick hinter die Tür. »Monsieur Marais?«

Dann schnürte das Grauen ihr die Kehle zu, und Nicole Sengor wollte nicht glauben, was sie sah.

Hinter der Tür lag die ältere Kollegin! In einer großen Blutlache. Lucilles Bluse war aufgerissen, über Gesicht und Brust liefen breite tiefe Risse, als wären sie ihr mit einem großen Messer oder langen Krallen zugeführt worden.

Nicole Sengor schrie wie am Spieß. Doch in dem Bürohochhaus, in dem sich um diese Zeit niemand mehr aufhielt, hörte sie kein Mensch.

Was sie im Einzelnen tat, brachte sie nachher in chronologischer Reihenfolge nicht mehr zusammen. Ob sie erst in den Korridor lief und brüllte oder den Telefonhörer zur Hand nahm und verzweifelt die Polizei alarmierte, das wusste sie nicht mehr so genau.

Bleich und wie leblos saß sie in einem Besuchersessel im Vorzimmer und sah, wie die Männer kamen.

»Kommissar Legrait«, stellte sich ein untersetzter Mann mit Schnurrbart und dem Geruch nach Zigarren vor. »Mademoiselle Sengor?«

»Oui«, hörte sie sich flüstern. »Da drin. Gehen Sie nur durch. Da drin liegt die Leiche. Monsieur Marais habe ich nirgends gesehen. Er ist verschwunden.«

Legrait verschaffte sich einen ersten Eindruck von der toten Büroangestellten, während sich ein Begleiter um Nicole Sengor kümmerte, die offensichtlich unter Schock stand. Es gelang dem Beamten, die Sekretärin zum Liegen auf dem schmalen Sofa zu bewegen.

Dann traf der von der Kripo informierte Arzt ein. Er kümmerte sich zuerst um Nicole Sengor, verabreichte ihr eine Spritze und betrat dann den Raum, in dem die Leiche lag. Sie sah furchtbar aus.

»Haben Sie eine Erklärung dafür, Doktor Ferrand?«, fragte Legrait ohne Umschweife.

»Sieht aus, als hätte ein Raubtier sie angefallen.« Ferrand nahm eine erste Untersuchung vor, während Legraits Begleiter den Raum nach Spuren absuchten. Am Fenster waren deutliche Kratzer zu sehen.

Legrait beugte sich hinaus. Der Hof lag zehn Stockwerke unter ihm. Die Hauswand war glatt, und doch wies einiges darauf hin, dass jemand auf die Fensterbrüstung gestiegen war, offenbar um hinauszuklettern und zu verschwinden. Philip Marais?

Ebenso schnell wie ihm dieser Gedanke gekommen war, verwarf er ihn wieder. Es war ausgeschlossen, dass ein Mensch sich an der glatten Wand bewegt hatte.

»Sucht den Hof ab«, bat Legrait zwei Mitarbeiter. »Vielleicht findet ihr dort etwas. Komische Geschichte«, konnte er sich die Bemerkung nicht verkneifen. »Ich nehme mir die Sekretärin noch mal vor.«

Nicole Sengor hatte den Schock und das Entsetzen einigermaßen überwunden.

»Lucille ... sie ist tot, nicht wahr?«, fragte sie tonlos, als der Kommissar näher trat. Die junge Frau lag noch auf dem Sofa.

Legrait nickte flüchtig, zog sich einen Stuhl heran und blickte ihr ins Gesicht. »Ich hätte gern noch ein paar Worte mit Ihnen gewechselt, Mademoiselle. Fühlen Sie sich imstande, meine Fragen zu beantworten?«

»Ich denke doch, Kommissar.«

»Was genau haben Sie gehört und gesehen? Vorhin am Telefon klang alles ein bisschen verworren. Nehmen Sie sich jetzt Zeit und erzählen Sie mir alles der Reihe nach.«

Nicole Sengor nickte. »Er rief mich zum Diktat. Da kam mir seine Stimme schon seltsam vor.«

»Wieso seltsam?«

»Verändert, fremd, Kommissar. Ich kann es ihnen auch nicht genau beschreiben. Sie klang anders als sonst, dumpf und gefährlich. Ich machte Lucille darauf aufmerksam. Aber sie fand meine Bemerkung absurd. Da öffnete ich die Tür zu Monsieur Marais' Zimmer. Hinter dem Schreibtisch saß eine furchtbar anzusehende Gestalt.«

Sie schloss die Augen, ihre Lider zitterten leicht.

»Beschreiben Sie sie, Mademoiselle.«

»Das Gesicht erinnerte an eine afrikanische Dämonenmaske. Die Augen waren riesig, links und rechts aus dem Mundwinkel ragten spitze, dolchartige Zähne. Wie Stoßzähne sahen sie aus.«

»In Monsieur Marais' Büro hängen sehr viele Masken. Offenbar wollte er sich einen Scherz mit Ihnen erlauben, Sie erschrecken, und hat sich eine vor das Gesicht gehalten.«

»Es war keine Maske.« Nicole Sengor schüttelte den Kopf. »Das Gesicht hat sich bewegt. Masken sind starr.«

»Konnten Sie das in der Eile denn erkennen?«

»Es war der Grund, weshalb ich sofort entsetzt zurückgewichen bin. Sie werden mich für verrückt halten, Kommissar, doch selbst auf diese Gefahr hin schildere ich Ihnen genau den Eindruck, den ich hatte. Es war keine Maske! Monsieur Marais hatte sich verändert. Das klingt absurd, ich weiß. Aber von all den Masken, die mir bekannt sind und die in Marais' Büro hängen, gleicht keine der, die der Mann aufgehabt haben soll.«

»Hatte Monsieur Marais zum Zeitpunkt, als er Sie zum Diktat rief, einen Besucher bei sich?«, versuchte Legrait von dieser Seite einen Vorstoß.

»Nein, außer ihm, Lucille und mir hielt sich um diese Zeit niemand mehr in der Kanzlei auf.«

»Sie behaupten also, dass Monsieur Marais sich zu einem Monster entwickelt hat?«

Nicole Sengor nagte an ihrer Unterlippe. »Ich hatte den Eindruck, auch wenn so etwas unmöglich scheint, ich weiß.« Sie fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Dann ging Lucille hinein. Sie wollte mir ebenso wenig glauben wie Sie es jetzt tun. Ich hörte sie nur noch schreien. Als ich die Tür aufriss, war das Monster hinter dem Schreibtisch verschwunden und Lucille lag in ihrem Blut. Es war schrecklich.« Nicole Sengors Stimme bebte und setzte zeitweilig aus.

Legrait entdeckte keine Widersprüche in ihrer Schilderung. »Wohin kann Monsieur Marais sich gewandt haben?« Er stellte die Frage mehr sich selbst als Nicole. »Das Fenster stand offen, aber es gibt keine Möglichkeit, an der Hauswand nach unten zu klettern. Es sei denn, Monsieur Marais hätte statt Händen und Füßen – Saugnäpfe gehabt.«

Auch die weitere Befragung Nicole Sengors ergab nichts Neues. Legrait betrat mit der jungen Sekretärin das Büro des Anwalts. Man merkte ihr an, dass sie einen verständlichen Horror davor hatte, die Schwelle zu überschreiten.

»Wie ist sie gestorben?«, fragte sie tonlos, als sie aus den Augenwinkeln die inzwischen zugedeckte Leiche ihrer Kollegin gewahrte.

»Es sieht so aus, als wäre sie den Prankenhieben eines wilden Tieres zum Opfer gefallen«, bemerkte Legrait ohne nähere Erläuterung. »Sehen Sie sich genau um. Fällt Ihnen sonst noch etwas auf? Fehlt vielleicht etwas? Ein Gegenstand aus Monsieur Marais' Sammlung?«

Nicole Sengor suchte mit ihren Blicken Wände und Regale ab. Alles stand an Ort und Stelle. Auch die Masken, die die Wände zierten, waren vollzählig. Das Fehlen einer einzigen wäre sofort aufgefallen.

Der Vorfall blieb mysteriös, und dieses Mysterium verstärkte sich noch, als Legraits Mitarbeiter von unten zurückkehrten und mitteilten, dass sie im Hof keine Spuren und auch sonst nichts Verdächtiges festgestellt hätten.

Um neun Uhr waren die Routineuntersuchungen beendet. Die Leiche war in einem Zinksarg aus dem Haus gebracht worden, die gerichtsmedizinische Untersuchung – für den nächsten Tag anberaumt – würde weiteren Aufschluss über die Todesursache ergeben. Philip Marais blieb spurlos verschwunden.

Nicole Sengor fühlte sich an diesem Abend außerstande, mit dem eigenen Wagen nach Hause zu fahren. Sie ließ ihren Peugeot in der Tiefgarage stehen, und Legrait fuhr die Sekretärin in ihre Wohnung, die fünf Minuten von dem Hochhauskomplex entfernt lag.

Legrait begleitete Nicole Sengor bis zur Wohnungstür. Die Sekretärin wohnte in einem fünfstöckigen Altbau, direkt unter dem Dach. Der vergitterte Aufzug rasselte nach oben.

»Haben Sie in den nächsten Tagen etwas Bestimmtes vor, Mademoiselle?«, wollte Legrait wissen, bevor er sich verabschiedete.

»Eigentlich beginnt morgen mein Urlaub. Das war mein letzter Tag heute im Büro. Warum fragen Sie danach, Kommissar?«

»Es kann sein, dass sich in den nächsten Tagen etwas tut. Wollten Sie wegfahren?«

»An kein bestimmtes Ziel. Mit einem Freund wollte ich eine Motorradtour unternehmen. Mal in die Provence, an die Cote d'Azur oder in die Bretagne, je nach Lust und Laune.«

»Wenn Sie merken, dass Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, und Sie meinen, Sie müssen raus, dann tun Sie es«, sagte Legrait verständnisvoll. »Auf alle Fälle werde ich bei Gelegenheit wieder von mir hören lassen, wenn es sich ergeben sollte. Viele Fragen blieben unbeantwortet. Noch eine letzte, Mademoiselle. Befasste sich Monsieur Marais mit Okkultismus, Magie oder Zauberei?«

»Wie kommen Sie denn darauf?«

»Eine merkwürdige Frage, ich weiß«, entgegnete er ausweichend. »Aber die Sammlung afrikanischer Kultgegenstände in seinem Büro lässt darauf schließen, dass er sich nicht nur oberflächlich mit diesen Dingen umgab, um sie als Zierde zu besitzen.«

»Mir ist in dieser Beziehung nichts bekannt.«

»War Philip Marais in der letzten Zeit anders als sonst? Ist Ihnen schon einmal eine Veränderung seiner Stimme aufgefallen?«

»Nur heute.«

»Dann will ich Sie nicht länger aufhalten, Mademoiselle. Bonsoir!«

»Bonsoir, Kommissar«, sagte sie leise und abwesend.

Dann war Nicole Sengor allein in der Wohnung, und mit dem Alleinsein kamen die quälenden Gedanken. Die Ereignisse des Abends stiegen machtvoll wieder in ihr auf. Die Bilder, die sie verdrängt zu haben glaubte, nahmen wieder Formen und Gestalt an.

Die Furcht einflößende Fratze des Mannes hinter dem Schreibtisch. Nichts Menschliches mehr hatte er an sich gehabt. Der bestialische Mord an Lucille. Wie war das alles geschehen? Sie zündete sich eine Zigarette an und öffnete weit das Fenster, um die kühle Nachtluft zu spüren, die ihr erhitztes Gesicht angenehm fächelte.

Träumte sie oder waren die letzten Stunden Wirklichkeit gewesen?

Nicole kniff sich in die Wange und spürte den brennenden Schmerz. Also war sie wach. Ihre Gedanken aber wirbelten noch immer wirr durcheinander, sie war unfähig zu klarem Denken und erst recht im Erkennen dieser Ausnahmesituation, die jeder Vernunft spottete.

Die junge Frau atmete tief durch und fühlte die Unruhe, die sich wieder stärker in ihr bemerkbar machte. Sie wollte wach bleiben und sehnte sich doch danach, tief und erholsam zu schlafen. Der Arzt hatte ihr ein Röhrchen mit Beruhigungstabletten gegeben, von denen sie zwei nehmen sollte, wenn sie spürte, dass sie nervös wurde.

Sie starrte gedankenversunken über die Dächer, die unter ihr lagen. Das Lichtermeer von Paris breitete sich aus. Nicole hörte den Straßenlärm, das Brummen der Motoren, das Hupen. Alles war wie immer.

So schien es ihr.

Sie konnte den Kopf nicht so weit drehen, um auf das Dach, unter dem sie wohnte, einen Blick zu werfen. Hinter dem Schornstein bewegte sich ein grotesker, menschengroßer Schatten. Eine unheimliche Gestalt kauerte dort, konnte vom Dach nach unten sehen und nahm den Lichtschein und die silhouettengleiche Figur Nicole Sengors am Fenster wahr.

Der Mann trug einen dunklen Anzug und eine dezent gemusterte Krawatte. Es war die Kleidung, die der verschwundene Philip Marais zuletzt getragen hatte. Aber der Mensch, der in dieser Kleidung steckte, hatte keine Ähnlichkeit mehr mit dem Anwalt. Sein Gesicht glich dem eines leibhaftigen Dämons. Zwei Stoßzähne ragten überlang aus dem linken und dem rechten Mundwinkel. Die Augen waren groß wie Untertassen, tief eingefurcht die Gesichtszüge, die Haare struppig. Auch die Hände waren keine menschlichen Hände mehr, sondern schreckliche Klauen mit gebogenen Krallen, wie urwelthafte Saurier und Greifvögel sie hatten. Die Arme waren angewachsen und Flughäute, die sich wie die gerippten braunen und ausgezackten Flügel von überdimensionalen Fledermäusen über den Rücken des Dämonischen spannten.

Der schreckliche Mund verzog sich zu widerlichem Grinsen. Die unheimliche Gestalt auf dem Dach verhielt sich still, abwartend und lauernd. Das Geschöpf, das einmal Philip Marais gewesen war, wusste, dass Nicole Sengors Leben nicht mehr lange währen würde.

Der Ruf aus dem Reich der Finsternis war erfolgt. Er selbst hatte vor mehr als zwanzig Jahren in einer wilden Tropennacht den Grundstein für das gelegt, was nun zum Ausbruch kam. Und er wusste, dass seine Zeit gekommen war und eine dramatische Entwicklung eingesetzt hatte.

Nicole Sengor zog sich vom Fenster zurück, ließ es aber offen stehen und begann sich langsam auszuziehen.

1. Kapitel

Über Hawaii und den Galapagos lag strahlender Sonnenschein, die gesamte Gegend erfreute sich eines wolkenlos blauen Himmels. Auch hier würde in einigen Stunden die Sonne untergehen, und die Nacht würde das Tageslicht ablösen.

Aber eine kleine Welt genau zwischen Hawaii und den Galapagos, in der berüchtigten Clarion-Grabenzone des Pazifischen Ozeans würde von Dunkelheit und Nacht ausgenommen sein. Es war die unsichtbare Insel Marlos, die auf keiner Karte der Welt verzeichnet war. Dort wurde es nie richtig Nacht. Mit der Insel hatte es seine besondere Bewandtnis. Sie gehörte Björn Hellmark, dem Herrn von Marlos. Ihm war sie von den Großen einer Welt, die in der Vergangenheit der Erdgeschichte von sich reden machten, als Vermächtnis gegeben worden.

Marlos war ein Teil des legendären Urkontinents Xantilon, einer riesigen Insel, die wie einst Atlantis und Mu in den Fluten des Meeres versank. Doch bei Xantilon hatten außergewöhnliche Vorkommnisse, die mit der Welt und dem Anspruch der Dämonengöttin Rha-Ta-N'my zu tun hatten, eine entscheidende Rolle gespielt.

Auf der kleinen, fast runden Insel lebte nur eine Handvoll Menschen. Zu ihnen gehörte seit kurzem die englische Privatdetektivin Pamela Kilian. Alan Kennan, ein beherzter und aufmerksamer Mitstreiter des Dämonenjägers Björn Hellmark, hatte sie hierher gebracht. Und damit in Sicherheit.

Pamelas Schicksal war nicht alltäglich. Nun war sie wieder zurückgekehrt, um sich von den unheimlichen Ereignissen zu erholen. An diesem Ort war es noch möglich. Hier herrschten Friede und Eintracht, hier hatten die Mächte, die sonst überall in der Welt wirksam wurden, keine Angriffsfläche. Marlos war ein Bollwerk gegen die Mächte der Finsternis, gegen das Böse und die Dämonen.

Pamela Kilian ging an dem weiten, einsamen Sandstrand spazieren. Hinter sanften Hügeln lagen die Blockhütten der Marlos-Bewohner. Pamelas nackte Füße hinterließen in dem weißen, jungfräulichen Sand Abdrücke. Das Meer rauschte, die Wellen liefen sanft am Strand aus, die Temperaturen waren immer frühlingshaft. Hier an diesem Ort konnte man Kraft schöpfen und vergessen. Und das war gerade für sie wichtig. Ihre Nerven waren bis an die Grenze der Belastbarkeit strapaziert worden.

Die Engländerin bewegte sich unter raunenden Palmen. Manchmal war ein leises Pfeifen zu hören oder ein Wort. Das Gesprochene klang menschlich, aber derjenige, der es von sich gab, war kein Mensch. Es war ein Winzling, ganze drei Zentimeter groß, hatte etwas von einem Vogel, einer Schildkröte und einem Menschen an sich. Er hatte winzige Arme und Beine und einen kahlen Kopf mit elf stecknadelgroßen Noppen, die er nach Bedarf wie Fühler ausfahren konnte. Die Augen waren rund und quollen hervor wie bei einem Frosch. Die zarten, seidig schimmernden Flügel befanden sich zwischen den Schultern. In sanftem Flug ließ der Kleine, der ständig seine Bemerkungen machte, sich von einem Palmblatt herunter gleiten und schwebte wie ein Schmetterling vor Pamela Kilian her.

»Na, kannst du noch?«, fragte der kleine Kerl mit einer kräftigen, männlichen Stimme, die man ihm gar nicht zutraute. Auch das war eine Besonderheit dieses Wesens. Es konnte jede Stimme, jedes Geräusch täuschend nachahmen. »Oder soll ich dich tragen?«

Pamela lachte leise. »Dafür, Blobb-Blobb, dürften deine Hände wohl etwas zu klein ausgefallen sein. Wenn ich müde werde, lass ich mich einfach in den warmen Sand sinken und strecke alle viere von mir.« Schätzungsweise war sie etwa fünf Meilen gegangen, immer am Strand entlang, der überhaupt kein Ende zu nehmen schien.

»Hände sind dabei nicht wichtig«, maulte der kleine Kerl und vollführte einen Salto mortale vor ihrer Nase. Das Geschöpf, das Whiss aus einem Ei gebrütet hatte und ihm täuschend ähnlich war, hatte sich, seit Pamela auf der Insel weilte, immer mehr der jungen Engländerin angeschlossen. Seitdem Pepe und Jim, der Guuf, einen Auftrag Hellmarks erfüllten und einen Eingang bewachten, durch den Dämonen aus einer anderen Welt unter Umständen in diese Dimension eindringen konnten, hatten seine beiden Spielgefährten kaum noch Zeit für ihn. »Es gibt andere Möglichkeiten. Zum Beispiel diese.«

Blobb-Blobbs Worte waren noch nicht verklungen, da schoben sich auch schon zwei seiner Noppen aus dem kahlen Schädel. Im selben Moment glaubte die rothaarige Frau in dem dünnen türkisfarbenen Strandkleid, jemand würde ihr einen Stoß in den Rücken versetzen. Sie stolperte und taumelte.

»He, Blobb-Blobb!«, rief sie aufgeregt. »Lass das!« Aber da lag sie auch schon flach, stürzte jedoch nicht in den Sand, sondern blieb etwa einen halben Meter darüber in der Luft liegen, als befände sich unter ihr ein Luftkissen, das sie trug. Das unsichtbare Feld, auf dem sie lag, wanderte lautlos über den Boden.

»Toll, was?« Der kleine Kerl strahlte über sein ganzes Gesicht wie ein Honigkuchenpferd. »So kann man sich wirklich ausruhen und entspannen.«

Pamela Kilian stöhnte verhalten. Inzwischen hatte sie längst die Erfahrung gemacht, dass Blobb-Blobb zu den unmöglichsten Zeiten zu allerlei Unsinn aufgelegt war. Aber sie konnte sich einfach nicht daran gewöhnen, dass dies alles nur mit Hilfe massiver parapsychologischer Kraftströme ausgelöst wurde, die Blobb-Blobb mehr oder weniger gezielt mit seinen Para-Fühlern bewirkte. »Ich will nicht im Liegen spazieren gehen«, beschwerte sich die Engländerin, »sondern aufrecht, wie sich das gehört.«

»Begreif ich nicht.« Blobb-Blobb schüttelte den Kopf und bediente sich der Sprechweise und des Slangs des Amerikaners Alan Kennan, so dass Pamela meinte, der Mann, der sie aus zwei lebensgefährlichen Situationen gerettet hatte, würde direkt neben ihr gehen. »Das ist doch mal ein anderer Blickwinkel. Spazieren gehen am Strand im Liegen. Ihr Menschen seid eine komische Rasse. Da fahrt ihr aus eigener Kraft im Boot aufs Meer, lasst euch auf dem Wasser schaukeln und genießt die Weite, in die euch euer Blick führt, aber wenn euch eine solche Möglichkeit an Land geboten wird, fangt ihr an zu zetern.«

»Ich zetere nicht. Ich möchte nur aufrecht gehen.«

»Wenn das dein Wille ist, dann bitte.«

Ein unsichtbares Kraftfeld drückte Pamela Kilian in die Höhe. Nun stand sie aufrecht, aber sie berührte noch immer nicht mit ihren Füßen den Boden. Sie erblickte den weißen, unberührten Sand unter sich und schwebte einen halben Meter darüber hinweg. Es kam ihr so vor, als würde sie auf einem unsichtbaren Laufband stehen, das sie immer weiter von der Stelle weg trug, wo die Hütten, Gärten und Felder lagen. Die Detektivin bewegte die Beine, trat aber auf der Stelle. Das unsichtbare Feld unter ihren Füßen glitt dahin, ohne dass sie es beeinflussen konnte.

Sie wollte noch etwas sagen, aber die Worte blieben ihr wie ein Kloß im Hals stecken. Sie sah ein gewaltiges Gebilde, das majestätisch am Himmel entlang zog, sich der Insel von der Seite her näherte und genau darauf zusteuerte.

Eine Stadt! Sie stand auf einer Plattform, die flammenumkränzt war. Zahllose Zinnen, Türme und Brücken waren jenseits der gewaltigen Mauer zu erblicken. Diese fremdartige, ungewöhnliche Erscheinung nahm Pamelas Sinne gefangen. Eine Halluzination? Pamela merkte, wie ihr heiß und kalt wurde. Sofort musste sie an all die Dinge denken, die Sinne, Körper und Geist ganz in Beschlag genommen hatten, dass sie befürchtete, schon den Verstand zu verlieren.

War das die Nachwirkung? Kam nun der Irrsinn?

Was sie da sah, konnte niemals real sein! Am Himmel schwebte eine Stadt heran, senkte sich tiefer und schälte sich immer mehr aus dem Blau des Firmaments.

»Gigantopolis! Die Alptraumstadt!« Blobb-Blobb schrie es heraus, und auch ihm merkte man das Erschrecken an. Aber er kannte das Gebilde. »Ich muss die anderen verständigen!« Der kleine Kerl geriet ganz aus dem Häuschen und schien zu vergessen, dass Pamela Kilian noch auf dem unsichtbaren Feld stand. Er zog blitzschnell seine Fühler ein. Die parapsychische Energie brach abrupt zusammen.

Pamela Kilian verlor im wahrsten Sinn des Wortes unvorbereitet den Boden unter den Füßen und plumpste mit dem Hinterteil in den Sand.

Blobb-Blobb bekam das in der Aufregung nicht mit. Das Auftauchen der gigantischen fliegenden Stadt schien ihn völlig verwirrt zu haben. Er schlug die winzigen Hände über dem kahlen Kopf zusammen, flatterte los und sauste durch die Luft wie die Biene Maja.

Pamela Kilian konnte ihren Blick nicht von der Erscheinung wenden. Die Plattform sank auf das Wasser herab. Die Wasseroberfläche wurde wie aus einer überdimensionalen Sprühdose zerstäubt. Die riesige Plattform berührte den äußersten Rand der Insel. Die Flammen unter und rings um die Plattform erloschen. Die riesige Stadt breitete sich vor der Beobachterin aus und nahm ihr ganzes Blickfeld ein.

Schritt für Schritt wich Pamela zurück. Sie verstand überhaupt nichts mehr. Alan hatte behauptet, die Insel wäre unsichtbar, Außenstehende könnten sie nicht sehen. Es sei denn, sie kämen durch Zufall – durch einen Schiffbruch oder Flugzeugabsturz – in die Nähe des Eilandes.

Die Landung der Stadt jedoch wies eindeutig darauf hin, dass sie gezielt angesteuert worden war!

In der Mauer, die die fliegende Stadt umgab, befanden sich viele Tore. Eines öffnete sich, und Pamela Kilian sah aus der Ferne die ersten Gestalten auftauchen.

Dann vernahm sie auch schon eilige, gedämpfte Schritte hinter sich. Alan Kennan rannte den Strand entlang. Das winzige Ding, das ihm voranflog, war Blobb-Blobb – kaum zu sehen.

»Alan!«, stieß Pamela Kilian hervor und warf sich dem Mann, der ihr entgegenkam, in die Arme. »Was ist das? Was hat das zu bedeuten?«

»Du brauchst keine Angst zu haben, nicht hier auf Marlos«, sagte er schnell. Er atmete hastig und war aufgeregt wie ein kleiner Junge. »Er kommt zurück. Blobb-Blobb wusste von alledem nichts. Gigantopolis war mal die Alptraumstadt, befehligt von Dämonen. Doch dann konnte Björn Hellmark sie seinem ärgsten Feind, Molochos, dem Dämonenfürsten, entreißen. Mit Gigantopolis schrumpfen Zeiten und Räume zur Lächerlichkeit zusammen. Björn Hellmark – der große, blonde Mann, der eben durch das Tor kommt. Dieser Mann ist Björn Hellmark, der Herr der unsichtbaren Insel Marlos. Er ist zurückgekommen aus der Vergangenheit des Urkontinents Xantilon. Und wir werden bald wissen, ob seine Mission dort von Erfolg gekrönt war.«

Hinter dem Mann kamen noch andere. Er führte eine Frau von berückender Schönheit an der Hand. Sie hatte schokoladenbraune Haut und schwarzes Haar. Das musste Carminia Brado, die elegante, rassige Brasilianerin sein.

Blobb-Blobb jubelte, vollführte einen Freudentanz in der Luft, und vor Aufregung stiegen einige seiner Antennen aus dem Kopf. Die Folge war eine Kette unkontrollierter, ungewollter Ereignisse, die auf die überschießende Paraenergie zurückzuführen war.

Aus dem Sand vor Pamela und Alan stiegen wie Raketen senkrecht einige Sandfontänen hoch. In den Wipfeln der hohen Kokospalmen raschelte und rauschte es, als würden sich heftige Windböen darin verfangen. Dabei war die Luft windstill. Einige Sandkörner veränderten Form und Farbe. In der Aufregung, die von Blobb-Blobb ausging, kam es zu unbewussten Materieumwandlungen, die der kleine Bursche bisher noch nie bewusst zustande gebracht hatte. Aus Sand wurden farbige Glasperlen, die unter der Sonne wie Diamanten glitzerten.

Hinter dem Paar folgte ein weiteres. Ein Inder und eine Französin, Rani Mahay und Danielle de Barteauliee. Dann kam ein Mann mit silberner Haut: Arson, der Mann aus der Zukunft. Und dahinter jemand, den auch Alan Kennan nicht kannte. Eine hoch gewachsene, schlanke Frau, deren Haut grün war und die ein durchscheinendes Kleid trug. Das war die grüne Priesterin, die Hellmark aus der befreiten Dschungelstadt im Innern der Kristallfelsen auf Xantilon mitbrachte.

Und dann folgte ein Mann in farbenprächtigem Phantasiegewand. Er wurde von mehreren Personen begleitet, die ebenfalls ähnliche, aber weniger kostbar scheinende Gewänder trugen. Es war Shaloona, der Herrscher von Gigantopolis.

Nicht nur Blobb-Blobb und Alan Kennan begrüßten die Heimkehrer. Auch Marga und Ulrich Koster kamen hinzu, Anke Sörgensen-Belman und Tina Morena, jenes ungleiche und doch so gleiche Paar, das gemeinsam Reisen in eine bestimmte, Hellmark nicht zugängliche Dimension durchführen konnte. Sie hielten sich im Augenblick mal wieder als Besucher auf der Insel auf, wollten Neuigkeiten über das Schicksal der in der Vergangenheit Verschollenen erfahren und kamen mitten hinein in die Sensation.

Björn Hellmark stellte die Neuen vor, die ihn auf der Reise in der fliegenden Stadt begleitet hatten.

Die Marlos-Bewohner erfuhren, wer Shaloona und Vunar, die grüne Priesterin, waren.

»Wen ich nicht mit zurückgebracht habe, sind unser kleiner Freund Whiss und Harry Carson, ein Abenteurer besonderer Art, den ihr noch nicht kennt«, sagte der braun gebrannte blonde Mann. »Wir haben in Xantilon einen großen Sieg errungen, aber die Freude ist mit einem Wermutstropfen vergällt. Über das Schicksal Whiss' und Harrys ist uns bis zur Stunde nichts bekannt. Deshalb müssen wir nach diesem Abstecher nach Marlos noch mal aufbrechen – wir müssen Whiss und Harry finden und Molochos, der in der Vergangenheit Xantilons zurückbleiben musste, aufspüren und vernichten. Aber erst, Freunde, lasst uns fröhlich sein, und die Stunden, die wir gemeinsam verbringen können, genießen. Marlos soll sein erstes großes Fest erleben, zu Ehren Carminias, die ins Leben zurückgekehrt ist.«

Eine fröhliche Mannschaft ließ die fliegende Stadt, die abseits in einer Bucht aufgesetzt hatte, zurück und begab sich zu den Blockhütten.

Wenig später wurde gelacht, getanzt, musiziert, getrunken und gegessen. Der Duft von Gebratenem und Gegrilltem lag in der Luft. Pepe, Björns Adoptivsohn, der mit Jim, dem Guuf, gemeinsam im Keller eines alten Hotels Dämonenwache gehalten hatte, war informiert und zurückgeholt worden.

Für Marlos-Bewohner war es kein Problem, in Gedankenschnelle jeden beliebigen und noch so weit entfernten Punkt der Welt zu erreichen. Der Wunsch, an diesem oder jenem Ort zu sein, genügte. Wer längere Zeit auf der Insel weilte, dem wurde eine Gabe zum Geschenk gemacht, die der Wunschtraum eines jeden Menschen war: Sich durch Gedankenkraft an ein Traumziel zu versetzen. Teleportation nannte man diese Fähigkeit.

Im Gespräch mit den Freunden wurden zurückliegende Probleme aufgearbeitet, Erfolge und Misserfolge analysiert und neue Überlegungen angestellt, wie man den Mächten der Finsternis und den Dämonenreichen am wirksamsten begegnete.

Später verließ Björn Hellmark mit Carminia unbemerkt die fröhliche Gesellschaft Richtung Geisterhöhle, wo er seine Trophäen aufbewahrte: Die restlichen Augen des Schwarzen Manjas, den Spiegel der Kiuna Macgullyghosh, den Schlüssel zum Reich des Herrschers Komestos II., Waffen und Mittel, die er im Lauf seiner Mission dämonischen Gegnern abgenommen hatte.

Hinter dem Erdhügel, jenseits der heiteren Gesellschaft, nahm Björn die dunkelhäutige Südamerikanerin in die Arme. »Ich möchte, dass diese Stunde nie vergeht und ich dich immer so halten kann wie jetzt«, sagte er zärtlich. »Von manchen Augenblicken im Leben wünscht man, dass sie ewig währen.«

»Ich werde nicht mehr von deiner Seite weichen. Gleich, wohin du dich auch begibst«, entgegnete die Frau in seinen Armen leise. »Du bist Björn Hellmark, der Mann, der in einem früheren Leben Kaphoon war und vielleicht noch mehr als diese eine Wiedergeburt durchgemacht hat, ohne dies allerdings zu wissen. Ich bin Carminia Brado, die Frau, die dir in einem früheren Leben schon mal begegnete.« Damals hieß sie Loana und war die Tochter eines gütigen Herrschers mit Namen Hestus. Kaphoon und Loana liebten sich in diesem ersten Leben. Aber diese Liebe fand keine Erfüllung. Loana wurde auf grausame Weise von ihm genommen. In einem zweiten Leben, zwanzigtausend Jahre später, begegnete Björn Hellmark in Rio beim berühmt-berüchtigten Karneval der Brasilianerin Carminia Brado. Es war zwischen beiden Liebe auf den ersten Blick, und erst viel später sollten sie erfahren, dass sie schon einmal gelebt hatten und nach einem unausweichlichen kosmischen Gesetz des Schicksals erneut geboren waren, um sich wiederzufinden und jene große Liebe zu erfüllen, die für sie bestimmt war.

Dies war ihre Gegenwart, ihre Welt. Sie wussten um die ferne Vergangenheit, hatten inzwischen tausend Beweise für ihre erste Begegnung und wussten, dass dieses neue Leben nicht minder gefahrvoll und hektisch für sie sein würde wie das erste.

»Wir müssen beide tun, was das Schicksal für uns parat hält«, fuhr Carminia leise fort. »Als Loana habe ich mit dir gekämpft. Alle meine Erfahrungen, die ich damals sammeln konnte, sind mir wieder bewusst, und ich werde sie einsetzen im Kampf mit den Geistern und Dämonen aus einer schrecklichen Welt.«

»Du wirst auf Marlos gebraucht«, widersprach Björn, der nicht wollte, dass sie ihn auf seinen künftigen Abenteuern begleitete.

»Noch dringender brauchst du mich, brauchen wir uns. Solange Rha-Ta-N'my nicht besiegt ist, werden wir keine Ruhe finden. Auch dies, Björn, ist ein Teil unseres neuen Lebens, unseres neuen Schicksals.«

»Es gibt noch mehr, die dieses Schicksal der Wiedergeburt und des Kampfes gegen die Mächte des Bösen mit uns teilen, ohne es zu ahnen«, sagte er nachdenklich.

Überall in der Welt wurden derzeit Menschen geboren, die sich an frühere Leben erinnerten. Interessant in diesem Zusammenhang war, dass es sich um jene handelte, in deren Adern das Blut der alten Rasse floss. Das Blut jener, die vor rund zwanzigtausend Jahren auf legendären Kontinenten wie Atlantis, Mu, Hyperborea und Xantilon lebten. Was damals an Kenntnissen gewonnen und oft leichtfertig von vielen wieder verworfen oder aufs Spiel gesetzt wurde, kehrte nun in ihr Bewusstsein zurück und machte sie hellsichtig Dingen gegenüber, die sich so und ähnlich schon einmal zugetragen hatten und hoch entwickelte Kulturen in Tod und Verderben rissen.

Es war gewiss kein Zufall, dass es heutzutage viele Wissenschaftler gab, die davon ausgingen, dass die modernen Erfindungen wie Atomkraft, Computer-Technik, Sonnenenergie, Überschallflugzeuge und die Erforschung des Weltalls in Wirklichkeit nichts anderes waren, als Erinnerungen an Dinge, die der menschliche Geist schon erforscht, gefunden und wieder vergessen hatte.

In Fachberichten wurde heute öffentlich die Frage diskutiert, ob der Geist nicht als ewige Größe anzusehen war, die den Tod überdauerte und sich weiter entwickelte, unter bestimmten Umständen sogar in einem neuen Körper wiedergeboren wurde.

Für Björn Hellmark, Carminia Brado und ihre Freunde gab es darüber keine Diskussionen und Vermutungen mehr. Sie wussten es. Sie wussten auch, dass die Menschen, die gerade in dieser Zeit wiedergeboren wurden, einst auf Atlantis, Mu, Hyperborea oder Xantilon lebten. Die Menschen der alten Rasse kamen wieder. Nicht ohne Grund. Diejenigen, die damals lebten, erhielten eine neue Chance, denn das Leben und das Schicksal war stets eine Chance und musste von denen, die es anging, nur begriffen und entsprechend erfüllt werden. Anders als damals, als so viele Fehler begangen wurden.

Carminia Brado und Björn Hellmark hatten ihr Wissen gerade um diese Dinge seit ihrer Anwesenheit in einem Traumkosmos vertieft. Ihre Psychen waren eine Zeit lang in einem Traumland gewesen, das in früheren Zeiten nur den Göttern – wie man die Fremden aus einer anderen Welt stets bezeichnet hatte – zugänglich war.

Björn hatte sich entschlossen, die Droge der Götter zu nehmen, um Carminia aus dem Traumreich zurückzuholen. Dabei war sein Geist in einer Kristallhalle mit Hunderttausenden von Informationen in Berührung gekommen. Er hatte Dinge gesehen und gehört, die ihm nach und nach wieder einfielen. Informationen aus einer anderen Welt waren zu seinem Bewusstseinsinhalt geworden.

Ähnlich erging es Carminia Brado. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit schienen seit der Rückkehr aus dem Traumland der Götter gefestigt, und sie schien genau zu wissen, dass von nun an ihr Platz ständig an der Seite des geliebten Mannes sein würde.

Björn kam auf die Eindrücke, die er aus dem Traumkosmos mitgebracht hatte, zu sprechen. »Ich habe vor allen Dingen viele Gesichter gesehen und Namen gehört. Die Geister und Dämonen Rha-Ta-N'mys leben gerade in unserer Zeit oft unerkannt mitten unter uns. Das wissen wir schon lange, aber zum ersten Mal weiß ich, dass ich sie entlarven kann. Einen nach dem anderen. Die Informationen in den Kristallen waren so klar, dass ich sie mir nur in das Gedächtnis zurückzurufen brauche.«

Sein Blick verlor sich in der Ferne, und Carminia folgte ihm. Sie wusste aus Erfahrung, dass die Stunden auf Marlos für einen Mann wie Björn Hellmark stets gezählt waren. Das ungewöhnliche, fremdartige Abenteuer lockte. Sein Leben war ein einziges Abenteuer. Es war sein Schicksal für dieses Dasein.

»An wen oder was denkst du? An Molochos?«, wollte die Brasilianerin wissen.

»Auch. Aber seltsamerweise nicht so intensiv, wie ich müsste, wenn man bedenkt, dass es mein ganzes Streben ist, ihn und sein finsteres Machtgebäude zu zerstören. Ich muss an einen Mann denken, an ein Gesicht, das ich zum ersten Mal in der Fläche eines Kristalls im Traumland erblickt habe. Es steigt ständig in meinen Bewusstsein auf.«

»Wer ist dieser Mann?«

»Er hat etwas mit Rha-Ta-N'my zu tun. Sein Name lautet Philip Marais.«

»Philip Marais? Nie gehört. Was soll mit ihm sein?«

Björn antwortete nicht gleich. »Ich weiß es nicht. Es ist nur ein Bild, eine Idee.«

Man merkte ihm an, dass er sich den Kopf darüber zerbrach, dass er in sich hinein lauschte, als vernähme er eine leise, ferne Stimme.