9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Isabelle Bonnet

- Sprache: Deutsch

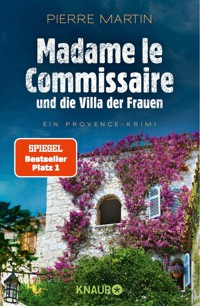

Spannung, die nach Provence und Lavendel schmeckt – Der Provence-Krimi um Kommissarin Isabelle Bonnet von Bestseller-Autor Pierre Martin Urlaubsflair, liebenswerte Figuren und ein bedrohter Schutzort für Frauen – der neunte Fall in der Krimi-Reihe um Isabelle Bonnet: ein Kriminalroman, der nach Lavendel duftet So etwas hätte sich Isabelle Bonnet nicht träumen lassen: Eine Villa nur für Frauen - für Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern fliehen mussten. Das ist aus dem Erbe geworden, das ihr Thierry in Fragolin hinterlassen hat. Die Kommissarin ist glücklich, dass sie seine Hinterlassenschaft einem so guten Zweck zuführen konnte. Doch dann entpuppt sich der wahr gewordene Traum als Alptraum, denn aus der "Villa des Friedens" verschwindet eine der Mütter spurlos mit ihrem Kind. Isabelle folgt ihrer Spur - und findet ihre Leiche auf der eigentlich so idyllischen Insel Porquerolles. Die Frauen in der Villa fühlen sich bedroht. Wie sich zeigen soll: zu Recht! Entdecken Sie weitere Fälle der erfolgreichen Südfrankreich-Krimi-Serie um Isabelle Bonnet von Bestseller-Autor Pierre Martin: - Madame le Commissaire und die Mauer des Schweigens (Band 10) - Madame le Commissaire und das geheime Dossier (Band 11)Noch mehr spannende Krimis mit Urlaubsflair: Die unterhaltsame Cozy Crime-Reihe von Bestseller-Autor Pierre Martin: - Monsieur le Comte und die Kunst des Tötens - Monsieur le Comte und die Kunst der Täuschung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Pierre Martin

Madame le Commissaire und die Villa der Frauen

Ein Provence-Krimi

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Spannung, die nach Provence und Lavendel schmeckt

So etwas hätte sich Isabelle Bonnet nicht träumen lassen: Eine Villa nur für Frauen – für Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern fliehen mussten. Das ist aus dem Erbe geworden, das ihr Thierry in Fragolin hinterlassen hat. Die Kommissarin ist glücklich, dass sie seine Hinterlassenschaft einem so guten Zweck zuführen konnte. Doch dann entpuppt sich der wahr gewordene Traum als Albtraum, denn aus der »Villa des Friedens« verschwindet eine der Mütter spurlos mit ihrem Kind. Isabelle folgt ihrer Spur – und findet ihre Leiche auf der eigentlich so idyllischen Insel Porquerolles. Die Frauen in der Villa fühlen sich bedroht. Wie sich zeigen soll: zu Recht!

Warum Madame le Commissaire? Und nicht Madame la Commissaire?

Das erste Buch dieser Reihe ist bereits 2014 erschienen. Damals waren im Französischen noch Berufsbezeichnungen wie Madame le Président oder Madame le Ministre gebräuchlich. Entsprechend auch Madame le Commissaire. Im Zuge der Genderdebatte wandelt sich auch in Frankreich die zuvor stark männlich geprägte Sprache. Weshalb es heute wohl Madame la Commissaire heißen würde. Der Titel der Reihe ist also seiner Zeit geschuldet. Im übrigen hat sich unsere Protagonistin schon vor Jahren in einem Dialog mit Apollinaire zu diesem Thema geäußert (im Buch: »Madame le Commissaire und der tote Liebhaber«). Dabei hat sie klargestellt, dass sie sich nicht diskriminiert fühlt. Was natürlich Ansichtssache ist. Aber es passt zu ihrer Persönlichkeit.

Inhaltsübersicht

Prologue

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

Épilogue

Nachbemerkung

Prologue

Es war finster, stockfinster, nicht der kleinste Lichtstrahl. Es machte keinen Unterschied, ob sie die Augen öffnete oder geschlossen hielt. Totale Dunkelheit umfing sie. Sie spürte ihr Herz schlagen, hinter ihrer Schädeldecke wummerte es. Sie betastete ihren Hinterkopf. Er fühlte sich klebrig an. War das Blut? Weil sie ihre Finger nicht sehen konnte, leckte sie an ihnen. Ja, es war Blut! Und es sprach alles dafür, dass es ihr eigenes war. Nicht gut, gar nicht gut. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand und wie sie hierhergekommen war. Offenbar hatte sie das Bewusstsein verloren. Ihre Erinnerung war wie ausgeknipst. Sie versuchte, sich aufzurichten. Es funktionierte nicht. Ein Ellenbogen schmerzte. Die Hüfte. Vor allem aber hatte sie keine räumliche Orientierung. Auf allen vieren krabbelte sie über den harten Boden. Sie kam nicht weit und stieß gegen eine Wand. An ihr schob sie sich nach oben und kam auf die Beine. Wie viele Sinne hatte der Mensch? Nicht nur, dass sie nichts sah, sie hörte auch nichts. Nur ihr eigenes Stöhnen. Aber sie roch etwas. Nur was? Sie kam nicht darauf. Alles konzentrierte sich auf ihren Tastsinn. An der Wand, die so hoch war, dass sie die Decke nicht erreichte, spürte sie eine markante Kerbe. Sie tastete sich an der Wand entlang. Es kam ihr vor, als ob diese nicht gerade wäre, sondern einen Bogen beschreiben würde. Um sie herum. Drehte sie sich gerade im Kreis? Wenig später ertastete sie erneut die Kerbe. Sie war am Anfang ihrer Runde angelangt. Zitternd blieb sie stehen. Die Erkenntnis traf sie mit brachialer Gewalt: Sie befand sich in einer Art senkrechten Tonne, in einem fest gemauerten zylindrischen Körper, der keine Tür hatte. Und er war oben verschlossen, sonst wäre es nicht so zappenduster. Sie rutschte an der Wand nach unten und setzte sich schwer atmend auf den Boden. Merde, merde, sie war eingesperrt. Sie rief um Hilfe. Au secours! Hört mich jemand? Sie schrie sich die Seele aus dem Leib und schlug mit den Fäusten gegen die Ummauerung ihres Verlieses. Sie ahnte, dass nichts davon nach außen drang. Und noch etwas wurde ihr plötzlich klar: Wenn kein Licht in ihren Kerker gelangte, dann womöglich auch keine frische Luft. Mit jedem Atemzug brauchte sie ihre Reserven auf. Irgendwann würde sie das Bewusstsein verlieren und ersticken …

1

Isabelle betrat ihr Kommissariat in Fragolin – und blieb verwundert stehen. Nicht, weil sie ihren Assistenten Apollinaire beim Kopfstand ertappt hätte. Das wäre nichts Besonderes. Mit solchen Extravaganzen rechnete sie bei ihm immer. Sie gehörten zu Apollinaires Persönlichkeit. Ebenso wie seine verstrubbelten Haare und die verschiedenfarbigen Socken, die er zur Uniform trug. Verwundert war sie deshalb, weil sich sein schwerer Schreibtisch nicht an seinem gewohnten Platz befand, sondern im Raum diagonal gegenüber. Überhaupt war das ganze Inventar verschoben. Auf dem alten Dielenboden waren die Schleifspuren zu erkennen. Die Aktenschränke hatten die Seite gewechselt. Der Besprechungstisch stand jetzt vor dem Fenster. Die Fahnenstange mit der Trikolore lehnte an der Wand mit dem großen Konterfei von Charles de Gaulle. Nun gut, das passte. Auch ihr eigener Schreibtisch hatte eine Korrektur erfahren. Er war um hundertachtzig Grad gedreht. Im Grunde gab es nur eine Konstante im Raum: den kleinen Kaktus auf dem Fensterbrett! An ihn hatte sich Apollinaire nicht rangetraut. Vermutlich aus Sorge, das Stachelgewächs könnte durch eine Ortsveränderung gesundheitlichen Schaden erleiden.

Apollinaire saß hinter seinem Schreibtisch und sah sie strahlend an.

»Bonjour, Madame«, begrüßte er sie. »Je vois que vous êtes impressionnée.«

Nun, beeindruckt war Isabelle tatsächlich. Vor allem deshalb, weil sie nicht verstand, welcher Teufel Apollinaire geritten hatte. Die Einrichtung ihres Kommissariats war spartanisch. Die Möbel hatten sie von der Forstbehörde übernommen und vor dem Sperrmüll gerettet. Sie waren abgenutzt und so hässlich, dass sie nicht schöner wurden, wenn man sie hin und her schob.

Isabelle hob eine Augenbraue. Das genügte. Apollinaire verstand, dass er ihr eine Erklärung schuldete.

»Madame, wie Sie wissen, habe ich ein Faible für fernöstliche Philosophien.«

Natürlich wusste sie das. Besonders Laotse und Konfuzius hatten es ihm angetan. Er pflegte sie zu jeder passenden, vor allem aber unpassenden Gelegenheit zu zitieren. Doch was hatten sie mit ihrem Mobiliar zu tun?

»Das Qi muss frei fließen«, erklärte Apollinaire mit erhobenem Finger. »Das ist das Grundprinzip des Feng-Shui. Es ist zweifelsfrei erwiesen, dass Räume, die nach der daoistischen Harmonielehre gestaltet sind, positive Energien freisetzen. Umgekehrt kommt es zu Blockaden. In unserem Fall könnte ein günstiges Qi unsere Aufklärungsquote positiv beeinflussen …«

»Was schwierig sein dürfte«, unterbrach sie ihn. »Unsere Aufklärungsquote liegt bei hundert Prozent.«

»Dann steigern wir sie halt auf hundertfünfzig Prozent.« Apollinaire lachte. »Das war ein Scherz. Aber schaden kann es nicht. Vielleicht kommen wir in Zukunft noch schneller ans Ziel? Und mit einem gesteigerten Glücksgefühl. Jedenfalls habe ich versucht, die Vorgaben des Feng-Shui nach bestem Wissen auf unser Kommissariat zu übertragen. Das war bei dem Grundriss nicht leicht. Immerhin stößt das Qi nun auf weniger Ecken und Kanten und kann ungehindert zirkulieren und seine positive Energie freisetzen.« Er zögerte und sah sie fragend an. »Was meinen Sie? Gefällt es Ihnen?«

Isabelle überlegte, was sie antworten sollte. Erwartete er jetzt ein Lob? In ihren Augen sah der Raum genauso schrecklich aus wie vorher. Was aber auch egal war, denn das hier war keine Wohlfühloase, sondern ein Kommissariat der Police nationale.

»Hauptsache, diesem Qi gefällt es«, sagte sie ausweichend.

»Da bin ich ganz sicher.« Apollinaire drehte die Hände über seinem Kopf. »Ich spüre förmlich den Odem des Qi zwischen unseren Wänden kreisen.«

Isabelle sah ihren Assistenten sorgenvoll an. Hoffentlich wurde er jetzt nicht verrückt. Noch verrückter, als er es auf eine sympathische Weise eh schon war. Nach ihrer Überzeugung musste man bei der Polizeiarbeit mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Sie verfolgten Straftäter, die meist ganz irdische Motive hatten. Es mochte ja sein, dass an diesem Feng-Shui was dran war, aber in ihrer Welt zählten einzig beweisbare Fakten. So war sie programmiert. Ihre Tätigkeit ließ wenig Raum für spirituelle Gedanken.

Um das Thema zu wechseln, deutete sie zur aufgeschlagenen Zeitung auf Apollinaires Schreibtisch.

»Eh bien, was gibt’s Neues in unserem Département?«

»Nur das Übliche. In Saint-Tropez wurde ein Taschendieb gefasst. Ach ja, in Cannes hat ein Laster mitten auf der Croisette seine Ladung verloren. Über tausend Flaschen Olivenöl. Vierge extra, natürlich unbehandelt und kalt gepresst. Direkt vor dem noblen Carlton, aber das war nicht die Lieferadresse. Ich stelle mir gerade vor, wie die Damen der feinen Gesellschaft beim Überqueren der Croisette …«

Isabelle wollte nicht wissen, was er sich vorstellte.

»Sonst stand nichts im Var-Matin?«

»Nichts von Belang.« Er räusperte sich. »Interessant ist ja immer, worüber nicht berichtet wird. Zum Beispiel gibt es keine einzige Nachricht aus Fragolin. Ich empfinde das als grobe Missachtung unserer schönen Gemeinde. Als ob bei uns nichts geschehen würde.«

»Ist doch so. Darüber sollten wir uns freuen.«

»Nun ja, zum Beispiel kommen heute aus Paris die ersten Mütter mit ihren Kindern an. Das wäre einen Bericht wert, mit Fotos des Empfangs und so.«

Isabelle lächelte. Da hatte Apollinaire recht. Jedenfalls im Prinzip.

»Das mit den Fotos dürfte für die heutige Ausgabe schwierig sein. Der Bus ist ja noch gar nicht eingetroffen.«

Er sah sie überrascht an. Das hatte er nicht bedacht. So etwas passierte ihm gelegentlich.

»Natürlich, da haben Sie recht. Die zeitliche Abfolge ist ein logischer Widerspruch in sich selbst. Apropos: Werden Sie bei der Begrüßung dabei sein? Dann wäre Ihr Foto zwar nicht heute, aber ganz sicher morgen in der Zeitung.«

Unbewusst hatte er einen wunden Punkt getroffen. Tatsächlich hatte die Bürgermeisterin ausdrücklich um ihr Erscheinen gebeten. Nicht, weil sie als Kommissarin der Police nationale anwesend sein sollte. Natürlich nicht. Als solche wäre sie beim Empfang der kleinen Gruppe definitiv fehl am Platz. Aber das Gästehaus Villa de la Paix war nun mal ihr ganz persönliches Projekt. Ohne sie gäbe es diesen Rückzugs- und Erholungsort für geschundene Mütter und ihre Kinder nicht. Dank ihres Engagements bekamen die Opfer häuslicher Gewalt Gelegenheit, dem Frauenhaus in Paris für ein oder zwei Wochen zu entfliehen und in der Provence Frieden zu finden – und Abstand von ihren prügelnden Männern und Vätern. So gesehen war das Eintreffen des Busses auch und gerade für sie ein besonderes Ereignis. Doch eines wollte sie nicht: ihr Foto in der Zeitung sehen. Nicht einmal ihren Namen wollte sie lesen.

»Ich weiß noch nicht«, antwortete Isabelle ausweichend.

»Sie müssen unbedingt anwesend sein. Nicht zuletzt finanzieren Sie die ganze Angelegenheit.«

Das konnte man so sehen. Die Villa hatte sie vom ermordeten Bürgermeister Thierry Blès geerbt. Auch das Geld, mit dem sie den Umbau bezahlt hatte und zukünftig den Unterhalt sicherstellen wollte. Das war ihre Entscheidung gewesen, auf Anregung ihrer Freundin Jacqueline in Paris. Der Gemeinderat hatte ihr zu dieser großherzigen Spende gratuliert. Und das Pariser Refuge pour femmes hatte sein Glück kaum fassen können. Aber sie empfand es anders. Isabelle interpretierte die Umwidmung von Thierrys Villa als sein Vermächtnis. Das Projekt wäre in seinem Sinne gewesen, davon war sie überzeugt. Sie selbst wollte im Hintergrund bleiben. Sie war nicht mehr als seine Erfüllungsgehilfin – im Leben nach seinem Tod.

»Hat ja Zeit, der Bus ist noch unterwegs«, erwiderte sie. »Wenn es nichts Aktuelles zu tun gibt, nehme ich mir den restlichen Tag frei.«

Apollinaire grinste. »Madame, ob es was zu tun gibt, bestimmen Sie. Einen Ermittlungsfall haben wir jedenfalls nicht auf dem Tisch.«

Nein, das hatten sie nicht. Isabelle hatte sich an diese Pausen gewöhnt. Das war eine der Besonderheiten ihres kleinen Kommissariats. Es fiel zwischendurch in eine Art Winterschlaf. Sogar mitten im Sommer. Nur wusste sie nie, wie lange dieser Dämmerzustand andauerte. Es sprach nichts dagegen, ihn zu genießen.

Isabelle deutete auf ihren Schreibtisch.

»Bitte drehen Sie ihn wieder um. Ich mag nicht, wenn mir beim Arbeiten die Sonne ins Gesicht scheint. Sonst können Sie alles so lassen.« Sie deutete einen Gruß an. »Bonne journée et bon travail.«

Bon travail? Das war amüsant. Denn auch Apollinaire hatte nichts zu arbeiten. Dennoch würde er wie immer bis zum Dienstschluss ausharren. Sie hatte es aufgegeben, ihn früher heimzuschicken. Er tat es doch nicht. Sein Pflichtgefühl hielt ihn davon ab.

Beim Verlassen des Rathauses, in dem die Police nationale ihr Büro hatte, lief sie Chantal Lefèvre in die Arme. Die Bürgermeisterin kam ihr mit einem Blumenstrauß entgegen, den sie hinter dem Rücken zu verstecken suchte. Allerdings war er dafür zu groß.

»Die Blumen hast du jetzt nicht gesehen«, sagte Chantal lachend.

»Warum?«

»Weil ich sie dir später beim Empfang der Gäste in der Villa de la Paix überreichen werde.«

»Muss das sein?«

»Natürlich, schließlich bist du die Mäzenin.«

Isabelle schluckte. Genau so wollte sie nicht wahrgenommen werden. Warum durfte sie nicht einfach im Hintergrund bleiben?

Sie sah auf die Uhr und tat so, als ob sie in Eile wäre.

»Entschuldige, aber ich muss weiter. Ein dringender Termin. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig zur Begrüßung wieder da bin.«

Das war gelogen. Denn spätestens jetzt hatte sie entschieden, diese zu verpassen.

»Wir alle erwarten dich. À plus tard.«

Isabelle nickte und lief rasch weiter. Ein Ziel hatte sie nicht. Einen Termin genauso wenig. Ihre Schritte lenkten sie auf den Weg, der zur Villa de la Paix führte. Da sie später nicht dabei sein würde, könnte sie ja vorab kurz vorbeischauen. Außerdem tat der Spaziergang gut. Er lüftete den Kopf. Vor Thierrys Villa angelangt, blieb sie am Eingangstor stehen. Darüber war ein Spruchband angebracht: Bienvenue! Sie beschloss, das Grundstück nicht zu betreten. Es reichte, von außen auf das Haus zu blicken, in dem sie mit Thierry so viele glückliche Stunden verbracht hatte. Das war schwierig genug. Ihr stieg der Duft von Lammcarrés in die Nase, die Thierry so häufig auf dem offenen Grill zubereitet hatte. In provenzalischer Kräuterkruste. Mit Rosmarinkartoffeln. Dazu eine Flasche Côtes de Provence. Sie lächelte. Oder zwei. Sie glaubte, seine Lieblingsmusik zu hören. Aber … das alles war eine Illusion. Eine Erinnerung an frühere Zeiten. Isabelle hatte gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. Nur selten gestattete sie sich, mit ihren Gedanken und Gefühlen in die Vergangenheit zu schweifen. Doch gelegentlich geschah es. Wie gerade eben.

Isabelle trat an den Zaun, über den die Zweige eines Olivenbaumes rankten. Sie brach zwei von ihnen ab. Das war ein Frevel, aber sie durfte das. Immerhin gehörte ihr der Baum. Er hatte einen knorrigen Stamm und war wohl über hundert Jahre alt. Gedankenverloren strich sie über die silbergrauen Blätter. Schließlich hauchte sie dem Haus einen Kuss zu – und nahm Abschied. In wenigen Stunden würde dort neues Leben einkehren. Durch die offenen Fenster würde man Kinderlachen hören. Im Garten würde herumgetollt. Die neue Rutsche würde in Betrieb genommen und die Schaukel unter dem Eichenbaum. Im Schatten der Markise würden junge Frauen in Liegestühlen entspannen und ihren Kindern beim Spielen zuschauen … So jedenfalls stellte sie sich das vor. Ein Klischee, eine Wunschvorstellung. Aber warum sollte das nicht Realität werden?

Isabelle lief zurück in den Ort. Dort ging sie zum vieux cimetière und legte auf Thierrys Grab einen der beiden abgebrochenen Olivenzweige. Den anderen auf das Grab ihrer Eltern, die bei einem als Autounfall getarnten Attentat ums Leben gekommen waren. Damals war sie noch ein kleines Mädchen gewesen …

Isabelle schluckte. Jetzt war es aber wirklich genug mit dem sentimentalen Gesülze! Es wurde höchste Zeit, in die Realität zurückzufinden.

Entschlossen lief sie nach Hause. Die Treppen hinauf zu ihrer kleinen Dachwohnung. Schnell packte sie ihre Badetasche. Viel musste nicht hinein. Dort, wo sie hinwollte, brauchte sie keinen Badeanzug. Ein großes Handtuch reichte. Und Sonnencreme. Dazu eine Flasche Rosé in der Kühlmanschette. Eine Baguette. C’est tout!

Kurz kam ihr der Gedanke, dass sie Nicolas fragen könnte, ob er sie begleiten wolle. Wahrscheinlich wäre er sofort dabei. Aber … aber heute wollte sie alleine sein.

Wenig später saß sie am Steuer ihres alten Mustang Cabrio. Das Verdeck hatte sie geöffnet, und im Radio lief ihr Lieblingssender. Den warmen Fahrtwind in den Haaren und das Bollern des schweren Achtzylinders in den Ohren. Kein Zweifel, die Gegenwart hatte sie wieder. Durch die Wälder des Massif des Maures führte die kurvige Landstraße hinunter an die Küste. Korkeichen, Kastanien und Kiefern wechselten sich ab. Sie kam an den Spuren eines Waldbrands vorbei, der hier im letzten Sommer gewütet hatte. Der Mistral hatte ihn immer wieder angefacht. Es hatte gedauert, bis das verheerende Feuer gelöscht war. Dafür konnte man jetzt von hier das Meer sehen. Eine bizarre Kulisse: vorne die verkohlten Reste des Waldes, dahinter das intensive Blau der Côte d’Azur. So hatte der Dichter Stéphen Liégeard die französische Riviera 1887 erstmals genannt. Côte d’Azur! An Tagen wie heute verstand man, warum. Eigentlich konnte sie gar nicht anders heißen.

Gerade rechtzeitig richtete Isabelle ihren Blick wieder auf die Straße. Ein Bus kam ihr entgegen. Jetzt wurde es eng. Und heikel, denn rechts und links der schmalen Straße waren tiefe Gräben. Eine Frage nicht nur des Augenmaßes, sondern vor allem der Nerven. Einheimische wie sie kamen fast nie von der Straße ab. Touristen dafür umso häufiger. Für den Abschleppdienst der einzigen Autowerkstätte in Fragolin war das eine stete Einnahmequelle. Der Bus bremste bis zum Stillstand. Isabelle sah in das ratlose Gesicht des Fahrers. Sie klappte den linken Außenspiegel ein und schob sich langsam vorbei. Auf der Beifahrerseite hingen ihre breiten Reifen wohl schon ein Stück in der Luft. Aber sie wusste, dass das Manöver gelingen würde. Im Bus drückten sich Kinder ihre Nasen an der Scheibe platt. Zwei Frauen applaudierten ihr. Isabelle winkte lächelnd nach oben. Jetzt hatte es also doch geklappt mit dem Empfang der kleinen Reisegruppe aus Paris. Nur nicht wie vorgesehen in der Villa de la Paix, sondern auf offener Straße. Und inkognito. Als sie vorbei war, drückte der Fahrer zum Dank zweimal auf die Hupe. Ihre Erwiderung dürfte ihn in Erstaunen versetzt haben: Isabelle betätigte kurz die Polizeisirene. Ihr Fahrzeug verfügte sogar über ein verstecktes Blaulicht. Was für einen Ford Mustang aus den Sechzigerjahren ziemlich ungewöhnlich war. Schließlich war das hier nicht San Francisco. Und sie sah nicht aus wie Steve McQueen. Aber es gab einen Film, da trug er ihre dunkelgrüne Pilotenbrille.

Kurz vor ihrem Ziel klingelte das Handy. Sie hatte mit dem Anruf gerechnet. Auf dem Display bestätigte sich, dass es die Bürgermeisterin war. Sicherlich wollte Chantal wissen, wo sie denn bliebe. Der Bus dürfte bereits in der Villa de la Paix eingetroffen sein. Sollte sie ihr sagen, dass mit ihrem Kommen nicht mehr zu rechnen sei? Mit welcher Begründung? Isabelle drückte ihr Handy auf stumm. Später würde sie Chantal eine kurze Textnachricht mit einer Entschuldigung schicken. Die Gegenüberstellung eines Tatverdächtigen habe länger gedauert als erwartet, würde sie behaupten. Isabelle schmunzelte. Es gab gerade weder eine Tat noch einen Verdächtigen. Nur einen traditionellen Fischkutter, der auf sie wartete. Auf diese »Gegenüberstellung« freute sie sich. Den pointu hatte sie von Thierry geerbt – und für sich behalten. Das Holzboot hatte ein Lateinersegel, das sie freilich nur selten setzte. Es reichte ihr völlig, mit dem Diesel die Küste entlangzutuckern. Sie kannte einen versteckten Platz, wo sie gerne ankerte – und nackt ins Meer sprang. Später würde sie vor dem Mast auf den Planken liegen und sich von der Sonne trocknen lassen. Neben sich ein Glas Rosé … Sie würde ihren Gedanken nachhängen. Oder besser noch: Sie würde versuchen, an nichts zu denken! Das war schwer. Aber im sanften Spiel der Wellen gelang ihr das immer häufiger. So gut, dass sie darüber einschlief.

2

Vierundzwanzig Stunden später holte Isabelle nach, was sie am Vortag versäumt hatte. Sie stattete dem Erholungsheim Villa de la Paix einen Besuch ab und begrüßte die angereisten »Familien«, die eine Gemeinsamkeit hatten: Es fehlten die männlichen Partner. Wobei keine der jungen Frauen ihren Peiniger vermissen dürfte. Elise, die von Isabelle angestellte Leiterin des Heims, stellte ihr die Mütter und Kinder einzeln vor. Weil sie wussten, dass Isabelle das Heim ins Leben gerufen hatte, wurde sie von vielen herzlich umarmt. Sie konnten ja nicht wissen, dass sie das nicht mochte. Aber Isabelle ließ die Danksagungen mit einem gequälten Lächeln über sich ergehen. Danach wurde es entspannter. Mit einigen Jungs spielte sie auf der Wiese Fußball. Zwei Bäume, zwischen denen Thierry früher seine Hängematte gespannt hatte, dienten als Tor. Isabelle hatte gegen die jungen Kicker keine Chance. Was zur guten Laune der Kids beitrug. Später saß sie auf der Terrasse und sprach mit den Müttern. Manche erzählten bereitwillig, was ihnen widerfahren war, wie sie von ihren Männern verprügelt und tyrannisiert wurden. So lange, bis ihnen mit den Kindern die Flucht ins Frauenhaus gelungen war. Andere Mütter blieben verschlossen, sie schienen noch allzu sehr traumatisiert und gaben stockend nur wenig von sich preis. Isabelle war es recht, sie stellte sowieso keine Fragen und respektierte ihre Privatsphäre. Nur was ihr freiwillig berichtet wurde, hörte sie sich an. Zwischendurch holte Elise eine Karaffe mit frischem Zitronenwasser und Eiswürfeln. Dann mussten sich alle aufstellen, mit Isabelle in der Mitte, und Elise machte ein Gruppenbild. Isabelle hatte Bedenken, ließ sich dann aber überreden. Im Anschluss drängte sie darauf, das Foto nur in der Gruppe zu teilen, keinesfalls an Dritte weiterzugeben. Auch nicht an die vermeintlich beste Freundin. Zu groß war die Gefahr, dass es einer der Männer zu Gesicht bekam. Um sich dann auf die Suche zu machen. Keine der Frauen wollte das. Wie sie überhaupt versprochen hatten, ihren aktuellen Aufenthaltsort niemandem zu verraten. Das Heim in Paris wusste, wo sie waren. Und dass es ihnen gut ging. Das musste genügen.

Heute Morgen hatte sie den Bericht im Var-Matin gelesen. Auf Isabelles ausdrücklichen Wunsch hatte Chantal gegenüber der Presse ihren Einfluss geltend gemacht. Mit dem Ergebnis, dass tatsächlich kein Foto veröffentlicht wurde, auf dem die Gesichter der ankommenden Mütter und Kinder zu erkennen waren. Obwohl wahrscheinlich keiner der gewalttätigen Männer in Paris eine lokale Tageszeitung aus der Provence las. Aber sicher war sicher.

Leider hatten die Journalisten ein Foto von ihr aus dem Archiv gekramt. Es war völlig unpassend. Statt dem Anlass entsprechend zu lächeln, schaute sie todernst in die Kamera. Kein Wunder, denn auf der damaligen Pressekonferenz hatte sie von einem grausamen Mord berichtet. Okay, dass jetzt in der Zeitung kein besseres Bild gezeigt wurde, lag an ihr selbst. Sie hatte den gestrigen Empfang »geschwänzt«. Immerhin war die Bürgermeisterin gut getroffen. Mit einem großen Blumenstrauß in den Händen. Jetzt sah es so aus, als ob Chantal ihn bekommen hätte.

Am späten Nachmittag saß Isabelle an einem kleinen Bistrotisch vor dem Café des Arts. Vor sich ein großes Glas mit eisgekühltem Thé à la menthe. Gleich würde Clodine kommen. Dann würde sie vom Minztee auf Rosé-Wein wechseln. Isabelle betrachtete das Gruppenbild auf ihrem Handy. Jede dieser Frauen hatte traumatische Erfahrungen hinter sich. Auch die Kinder. Isabelle strich sich über die Stirn. Sie selbst machte da keine Ausnahme, auch sie hatte Traumata hinter sich. Aber sie hatte sie zurückgelassen – zusammen mit ihrem vorigen Leben als Kommandeurin einer Antiterroreinheit. Sie wünschte, dass Ähnliches auch den Personen auf dem Gruppenfoto gelang. Den großen wie den kleinen. Nicht zum ersten Mal dachte sie an ihre Freundin Jacqueline in Paris. Sie hütete das Vorzimmer von Maurice Balancourt, der als graue Eminenz die Geschicke der Police nationale steuerte. Jacqueline hatte ihr vor Monaten vom Frauenhaus erzählt und sie dorthin mitgenommen. Von ihr kam die Idee mit dem Feriendomizil in Fragolin. Jacqueline konnte sie das Foto natürlich schicken. Mehr noch, sie sollte es sogar ganz dringend tun.

»Bonjour, chérie«, riss eine helle Stimme sie aus ihren Gedanken. Clodine küsste sie auf die Wangen und setzte sich.

Isabelle drückte auf Senden und legte das Handy zur Seite.

»Comment vas-tu?«, fragte Isabelle. »Wie laufen die Geschäfte?«

Clodine hatte einen Souvenirladen in Fragolin: Aux saveurs de Provence. Sie war auf Touristen angewiesen, die ihre bunten Seifen, Stoffsäckchen mit getrocknetem Lavendel, ihre Kräuter der Provence, Parfums aus Grasse, Strohhüte oder Keramikschalen kauften. Von den Einheimischen tat das kaum einer. Clodine musste damit leben, dass Fragolin kein Hotspot war wie etwa Saint-Paul-de-Vence oder Bormes-les-Mimosas. Dafür hatte sie auch keine Konkurrenz.

Clodine lachte. »Comme ci comme ça«, antwortete sie. »Außer zwei Flaschen Olivenöl und einem Naturschwamm habe ich heute noch nichts verkauft.«

»Dann lade ich dich zum Wein ein.«

»Du bist eine wahre Freundin.« Clodine zögerte. »Auch wenn ich dich immer weniger verstehe.«

»Wieso?«

»Warum bist du nicht in Thierrys Villa eingezogen? Ich hätte das sofort gemacht. Besser geht’s doch nicht. Stattdessen amüsieren sich dort jetzt wildfremde Frauen aus Paris. Auf deine Kosten.«

Clodine winkte dem Ober. »Où est mon vin?«, reklamierte sie ihren Wein.

Isabelle sah Clodine nachdenklich an. Ihre Freundin war oberflächlich, das wusste sie, das war sie schon immer. Sie wollte nur die schönen Seiten des Lebens sehen. Doch es gab auch andere.

»Es wäre schön, wenn sich die Frauen und ihre Kinder unbeschwert amüsierten«, sagte Isabelle. »Sie hätten es verdient. Vielen aber wird es nicht leichtfallen.«

»Weil sie von ihren Männern drangsaliert wurden? Das müssen sie abhaken und sich nach vorne orientieren.«

»Genau darum geht es. Aber die Mütter und Kinder wurden nicht einfach – wie du es nennst – ›drangsaliert‹, ihnen wurde auf das Übelste mitgespielt. Das lässt sich nicht so einfach ›abhaken‹.«

»Kann ja sein. Aber deshalb musst du ihnen keinen Gratisurlaub in Fragolin finanzieren.«

»Ich habe vorhin mit einigen von ihnen gesprochen. Wenn du dabei gewesen wärst, würdest du das anders sehen. Eine Frau, sie heißt Alice, wurde von ihrem Mann nicht nur regelmäßig verprügelt, er hat sich auch an ihrem gemeinsamen Kind vergangen. Clémence wurde wochenlang in den Keller gesperrt, weil ihr Mann sie ›bestrafen‹ wollte. Wofür, hat er nicht gesagt. In der Zeit hat sie dreißig Kilo abgenommen. Yasmine wurde zur Prostitution gezwungen. Ihre kleine Tochter hat mit angesehen, wie sie mit fremden Männern schlief. Lilou wurde die Treppe runtergestoßen, weil das Abendessen nicht pünktlich auf dem Tisch stand. Sie war schwanger und hat dadurch ihr zweites Kind verloren. Christine hat mir gezeigt, wo sie überall geschlagen wurde. Ganz gezielt an Stellen, die man bekleidet nicht sehen konnte. So viel Mühe hat sich Manons Kindsvater nicht gemacht. Er hat sie grün und blau geprügelt. Manon hat übrigens einen entzückenden kleinen Sohn. Noa, er ist knapp drei Jahre alt und hat traurige Augen. All diesen Müttern ist es gelungen, mit ihren Kindern in das Pariser Frauenhaus Refuge pour femmes zu flüchten. Zum Teil unter abenteuerlichen Umständen.« Isabelle machte eine Pause. »Reicht das, oder willst du noch mehr hören? Jedenfalls bin ich mir sicher, dass sie sich etwas Erholung verdient haben und Frieden. Wenn ich dabei helfen kann, tue ich es gerne.«

Clodine hatte stumm zugehört. Sie hatte sogar vergessen, von ihrem Wein zu trinken.

»Ich habe dich selten so emotional erlebt«, sagte sie schließlich.

Isabelle nickte. »Ja, ich bin emotional dabei. Zu meinem eigenen Erstaunen. In meinem früheren Job habe ich Gewalt von seiner schlimmsten Seite kennengelernt. Wie im Krieg. Das härtet ab. Man lernt, damit umzugehen. Aber mit Gewalt in der Familie, mit häuslicher Gewalt, hatte ich nie zu tun. Das ist auch eine Art Krieg, hinter verschlossenen Türen. Wobei die Verlierer von Anbeginn feststehen. Es sind die Frauen und, fast noch schlimmer, die Kinder.«

Clodines betroffenes Gesicht wich einem Lächeln. »Schade, dass keiner dieser Männer mit dir verheiratet war. Du hättest ihn verdroschen, dass ihm Hören und Sehen vergangen wäre.«

Jetzt musste auch Isabelle schmunzeln. »Einen solchen Dreckskerl hätte ich nie geheiratet. Ich hätte ihn schon vorher zum Teufel gejagt.«

»Bist ja sowieso nicht verheiratet.«

»Stimmt, und Kinder habe ich auch keine.«

»Jetzt schon.«

3

Die nächsten Tage verliefen ereignislos. Auch die Nächte. Sah man mal davon ab, dass sie eine nicht ganz ereignislose Nacht bei Nicolas de Sausquebord verbracht hatte. Nicolas war Maler und neigte nicht zur körperlichen Gewalt. Falls er überhaupt Aggressionen haben sollte, reagierte er sie auf seinen überdimensionalen Kunstwerken ab. Sie wurden unter einem weltberühmten Pseudonym auf den Auktionen von London bis New York gehandelt: CLAC. Kaum einer wusste, wer sich dahinter verbarg.

Apollinaire hielt derweil im Kommissariat die Stellung. Unter strenger Beachtung der Bürozeiten.

Clodine wartete in ihrem Laden auf Kundschaft. Sie hatte eine neue Lieferung mit Salatlöffeln aus Olivenholz erhalten.

Gestern hatte Isabelle mit den Dorfältesten Boule gespielt, genauer gesagt die südfranzösische Variante Pétanque. Sie war die einzige Frau, die in diesem Kreis Spielberechtigung hatte. Eine besondere Ehre. Oft zog sie den Männern die Hosen aus. Im übertragenen Sinne. Diesmal hatte sie mit ihrem Team verloren. Auch das kam vor. Und freute die anderen.

Ab und zu ging sie an der Villa de la Paix vorbei. Sie hatte den Eindruck, dass die Stimmung dort immer besser wurde. Die Kinder tobten herum. Einige der jungen Mütter hatten Badeanzüge an und sonnten sich. Isabelle freute sich darüber.

In Sichtweite des Eingangs stand regelmäßig ein Fahrzeug der Gendarmerie. Im Schatten einer Pinie und mit heruntergedrehten Scheiben. Meist saß Adjudant Alphonse Dubois am Steuer und löste Kreuzworträtsel. Mittlerweile wusste sie, was seine Aufgabe war. Auf Anweisung der Bürgermeisterin Chantal Lefèvre sollte die Gendarmerie ein Auge auf das Heim haben und sicherstellen, dass sich dort keine ungebetenen Besucher Zutritt verschafften. Natürlich bezog sich die Vorsichtsmaßnahme auf die Männer der dort untergebrachten Frauen. Chantal wollte sicherstellen, dass den Frauen und ihren Kindern in Fragolin kein Haar gekrümmt wurde. Nach einigen Wochen hoffentlich guter Erfahrungen wollte sie die Gendarmerie aus dieser Pflicht entlassen.

An einem Nachmittag saß Isabelle im Kommissariat und beantwortete E-Mails. Apollinaire las Anweisungen der Police nationale, die den Umgang mit irgendwelchen internen Datenbanken regelten. Grummelnd gab er unverständliche Kommentare ab. Sie verstand nur so viel, dass die Hohlköpfe in Paris wieder totalen Unsinn verzapft hätten.

Es klopfte an der Tür.

»Entrez!«

Elise, die Leiterin des Erholungsheims, stolperte ins Kommissariat. Die Stufe hatte bereits einige Besucher zu Fall gebracht. Schon lange wollte Apollinaire ein Warnschild anbringen: Attention à la marche! Aber er vergaß es immer wieder. Sie selbst wussten ja von der Schwelle. Und auch sonst jeder im Hôtel de ville.

»Isabelle, schön, dass ich Sie antreffe«, sagte die Heimleiterin mit rotem Kopf.

»Bonjour, Elise. Sie hätten mich auch anrufen können, und ich wäre zu Ihnen gekommen.«

»Ich weiß, aber ich wollte hier mit Ihnen sprechen.«

Apollinaire hob den Kopf. »Wenn es das Heim betrifft, gehe ich besser raus, damit Sie ungestört reden können.«

Elise winkte ab. »Nein, nein, bitte bleiben Sie hier.«

Isabelle hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Sie deutete zum Besprechungstisch vor dem Fenster.

»Jetzt nehmen Sie erst mal Platz. Wollen Sie einen Kaffee?«

»Lieber ein Glas Wasser.«

Apollinaire stand auf. »Ist schon unterwegs.«

»Also, was führt Sie zu mir? Gibt es Spannungen unter den Heimbewohnerinnen?«

»Nein, die kommen prächtig miteinander aus.«

»Das freut mich, aber was ist es dann?«

Elise verknotete ihre Finger und sah nervös hin und her.

»Vielleicht sehe ich ja Gespenster. Vielleicht ist gar nichts passiert. Aber ich finde, Sie sollten es wissen.«

Isabelle mochte es nicht, auf die Folter gespannt zu werden. Es reichte schon, dass Apollinaire dafür ein besonderes Talent hatte.

Sie nickte auffordernd. »Was sollte ich wissen?«

»Können Sie sich an Manon erinnern, die ich Ihnen vorgestellt habe?«

»Natürlich kann ich das. Ihr Sohn heißt Noa und ist knapp drei Jahre alt. Was ist mit ihr?«

Elise fuhr sich über die schweißnasse Stirn.

»Sie ist weg«, antwortete sie. »Auch der kleine Noa. Sie sind beide verschwunden. Ich mache mir große Sorgen.«

»Seit wann sind sie weg?«

»Manon hat sich vor drei Tagen abgemeldet und gesagt, dass sie einen Ausflug machen wolle. Wohin, das hat sie nicht verraten. Vielleicht würde sie eine Nacht fortbleiben, hat sie gesagt, spätestens zum Mittagessen wäre sie wieder zurück. Das wäre vorgestern gewesen. Sie ist also überfällig.«

»Das verstehe ich nicht«, sagte Apollinaire, während er Elise ein Wasserglas hinstellte. »Können sich die Insassen der Villa de la Paix so ohne Weiteres abmelden?«

»Natürlich können sie das. Wir sind ja kein Gefängnis, und die Mütter sind mit ihren Kindern keine ›Insassen‹, sondern unsere Gäste.«

»Haben Sie ihre Handynummer?«, fragte Isabelle.

»Ja, aber ihr portable ist ausgeschaltet. Wir empfehlen das den Frauen, damit sie nicht von ihren Männern geortet werden können. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das technisch möglich wäre.«

Apollinaire schüttelte verständnislos den Kopf. »Ein genialer Schachzug. Damit können auch wir diese Manon nicht orten. Woher sollten die Männer eigentlich ihre Nummern kennen, die Frauen haben doch sicherlich nicht mehr ihre Handys von früher?«

»Sie haben keine Ahnung, was die Männer mit ihren kranken Hirnen alles herausbekommen. Und wozu sie fähig sind. Genau deshalb bin ich ja so besorgt.«

Isabelle stützte die Ellenbogen auf den Tisch, legte die Handflächen gegeneinander und sah Elise über die Fingerspitzen nachdenklich an.

»Was ist mit Manons Gepäck? Ist es noch da?«

»Ja, sie hat nur ihren kleinen pinkfarbenen Rucksack mitgenommen. Den braucht sie schon für die Windeln und Kindersachen von Noa. Auf dem Nachtkästchen liegt ihr Ausweis.«

»Getürmt ist sie also nicht«, stellte Apollinaire lakonisch fest. »Das wäre die gute Nachricht.«

Oder die schlechte, dachte Isabelle. Denn so sprachen die Indizien eher für einen unerwarteten Zwischenfall.

»Was ist mit Manons Mann? Kennen Sie seine Identität?«

Elise verknotete erneut ihre Finger. »Ich merke, Sie denken in die gleiche Richtung wie ich, dass Manon nämlich von ihrem gewalttätigen Mann aufgespürt und gekidnappt wurde. Leider wird in ihrer Akte kein Name genannt. Wir wissen nichts von ihm. Nur, dass er ein brutaler Schläger ist.«

»Jetzt wollen wir mal nicht vom Schlimmsten ausgehen«, sagte Isabelle beruhigend. »Wahrscheinlich taucht Manon heute Abend oder morgen putzmunter wieder auf und hat einfach vergessen, im Heim Bescheid zu geben.«

»Oder sie hatte einen Unfall und liegt irgendwo im Krankenhaus«, zog Apollinaire auch diese Möglichkeit in Betracht. »Was sich aber leicht überprüfen lässt.«

Isabelle nickte. »Richtig. Wäre also gut, wenn Sie das gleich angehen.« Und an Elise gerichtet: »Wie ist eigentlich Manons Nachname?«

»Morell. Sie heißt Manon Morell und ist eine alleinerziehende Mutter. Sie hat ihren Peiniger, der wohl auch Noas Vater ist, nie geheiratet.«

»Wäre ja noch schöner«, murmelte Apollinaire.

4

Isabelle begleitete Elise zur Villa de la Paix. Dort sah sie sich in Manons Zimmer um. Anfangs ohne ihren Rollkoffer in der Ecke oder irgendwelche Schubladen zu öffnen. Dafür fehlte ihr streng genommen die rechtliche Handhabe. Auf dem Nachtkästchen nahm sie den Ausweis in Augenschein. Er gab keinen weiteren Aufschluss. Interessant war nur, dass Manon ihn nicht mitgenommen hatte. Elise verabschiedete sich und ging hinunter in den Aufenthaltsraum. Isabelle zögerte nur kurz, dann schloss sie die Tür. Falls Manon etwas zugestoßen sein sollte, musste sie mehr über sie in Erfahrung bringen. Schutz der Privatsphäre hin oder her. Eilig durchsuchte sie den Schrank, ihren Koffer und die Schubladen. Sie sah sogar unter der Matratze nach. Doch fand sie nichts, was auf die Identität des Mannes hindeuten könnte, vor dem sie in Paris geflohen war. Nur dass Manon offenbar viel Angst vor ihm hatte, bestätigte sich. Warum sonst hielt sie unter dem Kopfkissen einen Totschläger versteckt? Mitgenommen hatte sie ihn auf ihren Ausflug nicht. Obwohl sich der Teleskopschlagstock so zusammenschieben ließ, dass er in jeden Rucksack passte. Also, schlussfolgerte Isabelle, hatte Manon mit keinen Schwierigkeiten gerechnet. Und ganz sicher nicht damit, ihrem gewalttätigen Mann zu begegnen.

Isabelle sah sich noch einmal um. Sie hob einen gebrauchten Schnuller auf, den sie in einer Ecke entdeckte, und legte ihn auf das Nachtkästchen. Dann folgte sie Elise hinunter in den Aufenthaltsraum, wo gerade alle an einem großen Tisch bei Kaffee und Kuchen zusammensaßen. Weil Manons Verschwinden sowieso Gesprächsthema war, fragte Isabelle in die Runde, ob sich jemand an irgendeine Andeutung erinnern konnte, wohin Manons Ausflug gehen sollte. Doch keine der Frauen hatte eine Idee. Einfach deshalb, weil Manon nicht darüber gesprochen hatte. Einen kleinen Hinweis gab es aber doch: Manon hatte sich bei Yasmine einen Bikini ausgeliehen. Weil bei ihrem eigenen ein Träger ausgerissen war. Das hörte sich beruhigend an. Jedenfalls war ein Badeanzug im Rucksack besser als ein Totschläger. Oder auch nicht … im Fall nämlich, dass Manons Ausflug anders verlaufen war, als von ihr geplant.

Als sie die Villa de la Paix verließ, blieb Isabelle beim Fahrzeug der Gendarmerie stehen, das wie immer unter der Pinie stand. Auf dem Armaturenbrett ein Fotoapparat. Sie klopfte aufs Dach, um Dubois zu wecken, der auf seinem Beobachtungsposten eingeschlafen war.

»Guten Morgen, Adjudant«, sagte sie lächelnd. »Alles unter Kontrolle?«

»Unter Kontrolle? Ähm, natürlich, Madame le Commissaire. Ich bin nur gerade für eine Sekunde eingenickt. Es gibt keine besonderen Vorkommnisse. Was soll auch geschehen? Wir sind nicht dafür da, unerzogene Kinder am Reißaus zu hindern. Aber nicht einmal das passiert.« Er deutete auf seine Kamera. »Irgendwelche Straftaten zu fotografieren gibt es erst recht nicht. Ich kann nur hoffen, dass die Bürgermeisterin uns bald von dieser Pflicht entbindet. Oder mein Capitaine tut es von sich aus. Die Lefèvre kann uns nicht befehlen, was wir machen sollen. Sie kann nur ein Hilfeersuchen stellen … Na ja, egal. Wie geht’s bei Ihnen? Alles gut?«

»Alles wunderbar. Grüßen Sie Capitaine Briand von mir. Au revoir et bonne journée.«

Zurück im Kommissariat, stellte sie fest, dass Apollinaire nach Elise’ Besuch sofort einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nachgegangen war. Er hatte das Flipchart aufgebaut und sich mit verschiedenfarbigen Filzstiften ans Werk gemacht. Überschrift: La femme disparue!

»Klingt literarisch«, stellte sie fest.

Apollinaire nickte. »Ganz genau, ich habe mir erlaubt, mit der verschwundenen Frau einen fast vergessenen Romantitel von 1926 zu zitieren. Ich hätte auch Manon darüberschreiben können, aber das erschien mir zu trivial.«

»In der Headline fehlt Noa. Schließlich ist auch Manons kleiner Sohn verschwunden.«

»Den habe ich gedanklich subsumiert. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf meine rot markierte Notiz lenken, die besagt, dass nach meiner Blitzrecherche in keinem näheren oder weiteren Krankenhaus eine infrage kommende Notaufnahme gemeldet wurde. Auch sind keine Verkehrsunfälle mit Mutter-Kind-Beteiligung gemeldet. Diese Möglichkeit können wir also weitgehend ausschließen.«

Isabelle dachte an den Bikini, den sich Manon bei Yasmine geliehen hatte.

»Dann checken Sie bitte als Nächstes, ob es einen Badeunfall gegeben hat.«

»Ein Badeunfall? Weil Noa noch nicht schwimmen kann? Glauben Sie, dass Manon mit dem Kleinen ans Meer gefahren ist?«

Isabelle wusste selber nicht, was sie glauben sollte.

»Wäre möglich. Obwohl es mir nicht wirklich plausibel erscheint. Jedenfalls wäre mir jede Erklärung lieber, als dass sie eine Begegnung mit ihrem rabiaten Mann hatte.«

»Von dem wir nichts wissen. Ich habe ihn auf dem Chart mit einem XY versinnbildlicht.«

»Ich werde Jacqueline in Paris anrufen«, sagte Isabelle. »Vielleicht weiß man im Frauenhaus mehr über Manon und ihre Vorgeschichte.«

»In Ordnung. Und jetzt?«

»Jetzt gehen wir nach Hause«, entschied Isabelle. »Ich hoffe ja noch immer, dass wir uns ganz unbegründet um Manon sorgen. Wahrscheinlich taucht sie in den nächsten Stunden wieder auf, und alles ist gut.«

Apollinaire deutete mit einem Lineal zum angefangenen Chart.

»Dann hätte ich mir die Mühe völlig umsonst gemacht …«

Isabelle sah ihn vorwurfsvoll an.

Er runzelte die Stirn und nickte. »Aber das wäre natürlich das Beste. Vor allem für Manon und den kleinen Noa.«

5

Isabelles Hoffnung erfüllte sich nicht. Auch am nächsten Vormittag gab es noch immer kein Lebenszeichen von den Vermissten. Aber sie wusste jetzt einiges mehr von Manon und ihrer Lebensgeschichte. Jacqueline war noch gestern Abend zum Refuge pour femmes in Paris gefahren und hatte sich dort ihre Akte besorgt. Aus der ging hervor, dass die junge Frau vor etwa fünf Monaten Zuflucht im Heim gefunden hatte. Zuvor war sie von dem Vater ihres Kindes brutal verprügelt worden. Offenbar nicht zum ersten Mal. Irgendwie war ihr mit Noa die Flucht gelungen. Den Namen ihres Peinigers hatte sie nicht preisgegeben. Auch hatte sie sich geweigert, Anzeige zu erstatten. Nach beigefügter Stellungnahme der Heimpsychologin sei dies keine ungewöhnliche Reaktion. Viele Frauen seien so traumatisiert und verängstigt, dass sie den Mut nicht aufbringen würden. Auch die Geburtsurkunde von Noa brachte keinen Aufschluss: Père inconnu. Vater unbekannt! Dafür gab es eine andere und durchaus überraschende Information. Manon war eine gebürtige Südfranzösin. Sie war in Brignoles auf die Welt gekommen. Isabelle kannte den Ort. Er lag ähnlich wie Fragolin im Hinterland des Départements Var und war für seine historische Altstadt bekannt. Auch dafür, dass hier einst die Grafen der Provence ihre Sommerresidenz hatten. Manons Geburtsort lag also nicht weit von hier. Mit dem Auto vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ihre Eltern lebten noch immer dort.

Mit dem Auto? Isabelle fiel ein, dass sie eine naheliegende Frage bislang völlig außer Acht gelassen hatte. Mit welchem Verkehrsmittel hatte Manon ihren »Ausflug« eigentlich angetreten? Sie war ja wohl kaum mit dem kleinen Noa an der Hand über die Landstraße davonspaziert. Einen Kinderwagen hatte sie übrigens nicht dabei, das wusste sie von der Heimleiterin. In ihrem Telefonverzeichnis hatte Isabelle die Handynummer von Adjudant Dubois, der vor dem Heim Dienst schob. Sie hatte ihn auch gleich dran. Er schien sich über jede Abwechslung zu freuen. Sie nannte ihm den Tag von Manons Verschwinden und fragte, ob er etwas beobachtet habe. Zum Beispiel, ob eine der Mütter mit einem dreijährigen Sohn das Heim verlassen habe. Dubois musste nachdenken. Dann fiel ihm ein, dass er ausgerechnet an diesem Tag freigehabt hatte. An seiner Stelle habe Sergeant Albertin die Villa de la Paix observiert, mit dem er sich seine Arbeit teile. Dubois blätterte im Protokoll. Nein, von Albertin sei da nichts vermerkt. Außerdem sei es nicht Aufgabe der Gendarmerie, das Kommen und Gehen zu registrieren. Das dürfe ihr wohl klar sein.

Isabelle überhörte seine Bemerkung, die wohl dem Frust geschuldet war. Sergeant Albertin? Apollinaire kannte ihn privat. Er konnte ihn ja mal befragen. Rauskommen würde nichts dabei, war sich Isabelle sicher, denn Albertin hatte grundsätzlich Tomaten auf den Augen. Er war nur gut darin, Falschparkern einen Strafzettel unter den Scheibenwischer zu klemmen. Zu sehr viel mehr war er nicht fähig.

Isabelle dachte über die Information nach, dass Manons Eltern in Brignoles lebten. Zwar war in ihrer Akte ausdrücklich vermerkt, dass sie jeden Kontakt zu ihnen abgebrochen habe. Selbst im Fall ihres Todes müssten sie nicht benachrichtigt werden. Das war hart. Dennoch lag der Gedanke nahe, dass sie ihre Eltern besucht hatte. Vielleicht, um sich mit ihnen auszusöhnen und ihnen Noa vorzustellen? Immerhin war er ihr Enkel. Das wäre die schönste aller Erklärungen.

Sie suchte die Telefonnummer der Morells in Brignoles raus und rief dort an. Mit Brigitte Morell meldete sich Manons Mutter. Zunächst war die Dame ganz freundlich. Auch noch, als sich Isabelle als Kommissarin der Polizei vorstellte. Ob irgendetwas vorgefallen sei, fragte sie neugierig. Doch nicht wieder die Kerzenkasse in der Pfarrkirche Saint-Sauveur, die immer wieder aufgebrochen werde? Als Isabelle verneinte und sagte, dass sie wegen ihrer Tochter Manon anrufe, änderte sich die Stimmung schlagartig. Sie habe keine Tochter, wurde sie von Brigitte Morell angegangen. Für sie sei Manon gestorben … Dann wurde eingehängt.

Verdutzt schaute Isabelle auf ihr Handy, als ob es etwas dafür könnte. Gestorben? Hoffentlich hatte die Mutter damit nicht recht.

Isabelle drückte auf Wahlwiederholung. Aber es ging niemand ran. Sie dachte über die harsche Abfuhr nach. Und darüber, dass sie sich mit dem abrupten Gesprächsabbruch nicht zufriedengeben würde.

Apollinaire, der das Telefonat mit angehört hatte, zückte einen Filzstift und vermerkte auf seinem Chart die Namen von Manons Eltern. Die Verbindungslinie zu ihrer Tochter durchbrach er mit einem roten Blitz. Das traf es, dachte Isabelle, ganz gut. Auch wenn sie keine Ahnung hatte, welcher Blitz in ihre Beziehung gefahren sein könnte.

»Ich denke, ich setze mich ins Auto und fahre hin«, sagte sie.

»Davon bin ich ausgegangen. Sie mögen es nicht, wenn Sie am Telefon kalt abserviert werden.«

Er hatte recht, das mochte sie nicht.

»Das alleine ist es nicht«, entgegnete sie. »Mich würde wirklich interessieren, warum die Eltern von ihrer Tochter nichts mehr wissen wollen. Außerdem hat ihnen Manon mit Noa vielleicht doch einen Besuch abgestattet, und die Alten haben die beiden kaltherzig vor die Tür gesetzt.«

»Natürlich, das könnte sein. Aber das erklärt nicht ihr Verschwinden.«

»Nein, das tut es nicht.«

Apollinaire zog eine Grimasse.

»Außer, die Rabeneltern haben ihre Tochter umgebracht und im Garten vergraben …«

Sie sah ihn streng an.

»Ihre Fantasie schießt mal wieder über das Ziel hinaus.«

»Man muss das Undenkbare denken, um der Realität auf die Spur zu kommen.«

»Zitieren Sie gerade Konfuzius?«

Apollinaire lachte.

»Das Zitat würde besser zu Albert Einstein passen. Aber nein, der Spruch ist von Ihnen. Den habe ich mir gemerkt.«

Sie zog eine Augenbraue nach oben.

»Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass ich so klug bin.«

»Da sehen Sie mal. Bevor Sie losfahren, darf ich Ihnen noch kurz ein Telefonat wiedergeben, das ich mit Jacqueline geführt habe. Wenn Sie erlauben, paraphrasiere ich …«

»Wie bitte?«

»… gebe ich die wesentlichen Fakten sinngemäß wieder. Jacqueline hat in Erfahrung gebracht, dass Manon bis zur Geburt ihres Kindes in Marseille gelebt hat. Mit wem, das ist nicht bekannt. Kurz nach der Niederkunft, also vor knapp drei Jahren, ist sie von Südfrankreich fluchtartig nach Paris gezogen, wo sie in einem kleinen Appartement gewohnt hat. Alleine, ohne Mann … also nur mit einem ganz kleinen, nämlich mit Noa. Ihr Geld hat sie in einem Supermarché an der Kasse verdient. Noa war währenddessen in der Kinderbetreuung. Offenbar ist dann urplötzlich Noas gewalttätiger Vater aufgetaucht. Nachbarn haben von einem fürchterlichen Streit berichtet. Möbel seien zu Bruch gegangen und eine Fensterscheibe. Manon sei blutüberströmt auf die Straße gerannt, den weinenden Noa im Arm. Als die herbeigerufene Polizei eintraf, war der üble Schläger auf und davon. Einige Tage später war er wieder da. Laut Polizeiprotokoll habe er versucht, Noa in ein Auto zu zerren. Beherzte Mitbewohner hätten ihn davon abgehalten. Einem sei dabei ein Arm gebrochen worden. Einem anderen musste eine Platzwunde am Kopf genäht werden. Der Unhold hat aufgegeben und die Flucht ergriffen. Laut Zeugenaussagen ist er von Furcht einflößender Statur und hat eine schiefe Nase. Mehr ist von ihm nicht bekannt. Die Polizei hat Manon mit Noa ins Frauenhaus Refuge pour femmes gebracht. Dort ist sie dann geblieben. Bis jetzt, bis zu ihrem Erholungsaufenthalt in Fragolin.«

»Was für ein Auto hatte er?«

»Einen schwarzen SUV. Marke und Kennzeichen unbekannt.«

War ja klar, wäre sonst zu einfach gewesen. Das waren keine guten Nachrichten, dachte Isabelle. Weder was den Mann betraf, an den Manon in ihrem früheren Leben geraten war, noch was ihren ehemaligen Wohnort betraf. Denn Marseille war von Fragolin und Brignoles nicht übermäßig weit entfernt. Falls der Mann mit der schiefen Nase dort leben sollte, waren sie sich vielleicht begegnet. Ganz bestimmt nicht freiwillig. Per Zufall wohl auch nicht, dafür war die Region nun doch zu groß. Und seine Nähe hatte Manon gewiss gemieden. Aber wie dann? Und mit welchem Ausgang?

6

Die Fahrt nach Brignoles bot Gelegenheit zum Nachdenken. Es bestand immer noch die Möglichkeit, dass Manon plötzlich wiederauftauchte. Unversehrt und mit einem schlechten Gewissen, weil sie sich nicht gemeldet hatte. Denkbar war es. Und auch zu hoffen. Doch wurde dieses glückliche Ende mit jeder Stunde ihres Fernbleibens unwahrscheinlicher. Hinzu kam Isabelles Bauchgefühl … es besagte nichts Gutes. Leider hatte ihr Bauch meistens recht.

Manons Eltern wohnten etwas außerhalb der historischen Altstadt von Brignoles in einem bescheidenen Reihenhaus. Gleich auf der anderen Seite des kleinen Flusses Le Caramy. Isabelle fand problemlos hin. Dabei kam sie an einem großen Busbahnhof vorbei. Manon hätte also ohne Weiteres mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher gelangen können und hätte es nicht mehr weit zu Fuß gehabt.

Wie sie wusste, war Apollinaire dabei, die Fahrer der abgehenden Busse in Fragolin zu befragen. An die attraktive Manon und den kleinen Noa müsste man sich eigentlich erinnern.

Über der Haustür der Morells stand: »Dieu protège cette maison.« Gott beschütze dieses Haus. Wie es schien, waren Manons Eltern gläubige Menschen. Ob das bei der Wahrheitsfindung hilfreich war, würde sich gleich zeigen. Isabelle klingelte und hielt ihren Polizeiausweis bereit. Eine Frau mit grauen Haaren und blauer Schürze machte auf. Sie war schnell von Begriff. Denn kaum hatte sie den Polizeiausweis erkannt, wollte sie die Tür wieder zuschlagen. Aber Isabelle hatte vorsichtshalber den Fuß auf die Schwelle gestellt.

»Madame Morell, wir haben vorhin telefoniert. Ich bin Kommissarin der Police nationale. Würden Sie mir bitte einige Fragen beantworten? Es ist wirklich wichtig.«

»Wenn es um Manon geht, werden Sie von uns keine Antworten erhalten«, sagte sie ebenso laut wie abweisend.

Isabelle blickte sich demonstrativ um. »Wollen wir das wirklich auf der Straße diskutieren, oder darf ich kurz reinkommen?«

Brigitte Morell kniff die Augen zusammen.

»Eh bien, meinetwegen. Aber dann können Sie gleich wieder gehen.«

Der erste Schritt, dachte Isabelle, war getan, und sie folgte ihr ins Haus. Neben der Garderobe hing ein Heiligenbild an der Wand. Täuschte sie sich, oder roch es nach Weihrauch? Offenbar war das wirklich ein gottesfürchtiges Haus.

Brigitte Morell führte sie in die gute Stube. In der Ecke hing ein Kruzifix.

»Jean, das ist die Frau von der Polizei, die vorhin angerufen hat«, sagte sie zu ihrem Mann, der in einem Lehnstuhl saß.

Er schaute Isabelle über den Rand seiner Lesebrille misslaunig an.

»Sie sind von der Polizei? So sehen Sie nicht aus.«

Warum passierte ihr das immer wieder? Wie musste man als Polizistin aussehen? Dabei war sie heute ganz bieder angezogen. Sie konnte auch anders. In solchen Fällen war sie sogar froh, dass sie niemand für eine Polizistin hielt.

»Mein Name ist Bonnet, Isabelle Bonnet. Ich leite ein Kommissariat der Police nationale in Fragolin …«

»Fragolin? Oje, dort ist ja der Hund begraben.«

Da konnte sie ihm nicht mal widersprechen. Höflich war diese Begrüßung dennoch nicht. Und Brignoles war auch nicht gerade der Nabel der Welt.

»Ich weiß, dass Sie auf Ihre Tochter Manon nicht gut zu sprechen sind«, fuhr sie unbeirrt fort. »Aus Gründen, die mich nichts angehen …« – aber doch interessieren, dachte sie insgeheim. »Ich muss Sie trotzdem bitten, mir einige Fragen zu beantworten.«

Er starrte sie verkniffen an.

»Wieso sollten wir das tun?«

»Weil Ihre Tochter vermisst wird …«

»Très bien, hoffentlich taucht sie nie mehr auf.«

Die Mutter bekreuzigte sich. »Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.«

Isabelle fand die Reaktion überaus befremdlich. Was immer auch in der Vergangenheit vorgefallen war, so verhielten sich keine Eltern. Erst recht keine, die, wie es schien, auf verstörende Weise bigott waren. Dennoch brachte es nichts, darauf einzugehen. Jedenfalls nicht im Moment.

»Ich muss von Ihnen wissen, ob sich Manon in den letzten Tagen bei Ihnen gemeldet hat. Oder hat sie Ihnen sogar einen Besuch abgestattet?«

Ihr entging nicht, dass sich die Eltern einen kurzen Blick zuwarfen. Brigitte Morell wischte sich nervös die Hände an der Schürze ab. Ihrem Mann dagegen war nichts anzumerken.

»Manon würde es nicht wagen, uns zu besuchen«, antwortete er.

»Nein, sie war nicht hier«, bestätigte Brigitte Morell. Sie deutete zur Tür. »Nachdem Sie jetzt alles wissen, bitte ich Sie eindringlich, wieder zu gehen.«

Isabelle dachte nicht daran, ihrer Aufforderung zu folgen.

»Bleibt noch der erste Teil meiner Frage: Hat sich Manon bei Ihnen gemeldet?«, insistierte sie.

»Sie meinen, ob sie angerufen hat?« Er zögerte eine Sekunde zu lang. »Nein, das hat sie nicht. Außerdem hätten wir sofort eingehängt.«

Letzteres glaubte sie ihm sogar. Bei ihr hatten sie das ja auch gemacht. Die Morells schienen unliebsame Gespräche gerne im Keim zu ersticken. Am Telefon ging das. Jetzt aber stand sie in ihrem Wohnzimmer.

»Wissen Sie, dass Manon einen entzückenden kleinen Sohn hat? Er ist knapp drei Jahre alt und heißt Noa.« Sie deutete auf das Kreuz in der Ecke. »So wie Noah in der Bibel. Er ist Ihr Enkel.«

Brigitte Morell faltete ihre Hände. »Wirklich? Wir … wir haben … haben einen Enkel?«, stotterte sie.

Die Reaktion ihres Mannes fiel weniger emotional aus. Sein Gesicht erstarrte. Ein Ausdruck der Freude war das nicht.

Isabelle kam zu dem Schluss, dass sie jetzt genauso klug war wie vorher. Somit hätte sie sich die Fahrt nach Brignoles sparen können.

»Es interessiert uns nicht, ob Manon einen Sohn hat«, fand Jean Morell seine Sprache wieder. »Das Kind dieser Frau hat mit uns absolut nichts zu tun.«

Isabelle konnte es kaum glauben. Bislang kannte sie nur Großeltern, die ihre Enkel geradezu vergötterten. Sie beschloss, die beiden aus der Reserve zu locken.

»Es wäre Ihnen also egal, wenn dem Kleinen etwas zugestoßen ist?«, fragte sie provozierend. »Es würde Sie völlig kaltlassen, wenn er tot wäre? Weil Manon ihn nicht beschützen konnte. Auch Ihre Tochter könnte dabei gestorben sein. Das alles würde Sie kaltlassen?« Isabelle schüttelte verständnislos den Kopf. »Was sind Sie nur für Menschen?«

Brigitte begann zu zittern. Ihr Mann Jean bekam einen roten Kopf und musste sich sichtlich beherrschen.

Isabelle deutete zum Kreuz in der Ecke.

»Christliche Nächstenliebe sieht anders aus. Erst recht, wenn es um das eigene Fleisch und Blut geht. Was kann Ihnen Manon nur angetan haben, dass Sie so kaltherzig reagieren?«

Brigitte kämpfte ums Gleichgewicht und musste sich an der Wand abstützen. Jean umklammerte die Tischkante.

»Sie haben ja keine Ahnung …«, stöhnte er.

»Manon ist vom Pfad der Tugend abgekommen«, sagte Brigitte mit schwacher Stimme. »Sie hat den Schoß der Kirche verlassen und sich für ein Leben in Sünde entschieden. Vor vielen Jahren schon. All unsere Gebete waren vergebens.«

»Wie würden Sie es nennen«, fuhr Jean fort, »wenn eine junge Frau aus christlichem Hause nach Marseille geht, um dort vor den lüsternen Blicken betrunkener Männer nackt an einer Stange herumzuturnen? Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Sodom und Gomorrha, 1. Buch Mose. Und Gott begrub die Sündigen unter Feuer und Schwefel …«

Isabelle wurde klar, dass man mit Manons Eltern kein vernünftiges Gespräch führen konnte. Immerhin hatte sie die beiden so weit gebracht, dass sie sich rechtfertigten und darüber für den Augenblick vergaßen, sie vor die Tür zu setzen. Aber was brachte es? Sie brauchte handfeste Informationen und keine Bibelzitate.

»Es wird wohl ein Mann gewesen sein, der Ihre Tochter vom Pfad der Tugend abgebracht hat«, versuchte Isabelle doch noch weiterzukommen.

»Luzifer, der gefallene Engel«, murmelte Brigitte. »Der Dämon der Unzucht und Wollust.«

Es lohnte wohl kaum, nach einem »Luzifer« zu fahnden, überlegte Isabelle, sie brauchte seinen Namen.

»Wissen Sie, wie der Mann heißt, der Manon verführt hat?«, fragte sie. »Er könnte Noas Vater sein und ihren kleinen Enkel mit dem Tode bedrohen.«