9,99 €

Mehr erfahren.

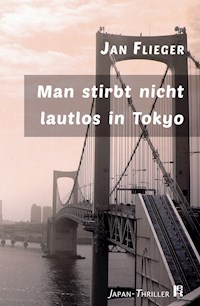

- Herausgeber: Verlag edition krimi

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein ehemaliger Angehöriger der GSG 9 fliegt nach Tokyo, um seine dort verschollene Tochter Ronja aufzuspüren. Doch er muss erkennen, dass er nicht sie, sondern ihre Mörder aus den Reihen der japanischen Mafia suchen muss. So beginnt er im endlosen Spinnennetz der namenlosen Gassen Tokyos seine tödliche Jagd. Und doch findet er auch die letzte Liebe seines Lebens in der geheimnisvollen Japanerin Nanako. So wird Tokyo der Himmel für ihn und die Hölle. Und er liebt und er tötet in einem den Leser faszinierenden Strudel aus Gewalt und Leidenschaft, einem Strudel, dessen unfassbares Geheimnis sich erst am Ende des Thrillers auf dem gewaltigen Friedhof Aoyama, inmitten all der steinernen Grabanlagen, erschließt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Jan Flieger wurde 1941 in Berlin geboren. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur schreibt Krimis, Thriller, schwarzhumorige Geschichten und Kinderbücher und ist Theodor-Körner-Preisträger.

Seine Texte wurden in diverse Sprachen, darunter auch ins Chinesische, übersetzt; seine Geschichten erschienen in Schullesebüchern in Frankreich, Norwegen und Schweden. Zwei seiner Krimis erschienen vor 1989 beim S. Fischer Verlag. Sein Buch ›Der Sog‹ wurde 1988 verfilmt und als ›Alles umsonst‹ mehrfach im Fernsehen ausgestrahlt. Fliegers ›Tatort Teufelsauge‹ war 2006 nach der Übersetzung ins Englische als einer von drei ausgewählten deutschen Krimis Lehrstoff an der Universität Toronto/Kanada im Kurs ›Deutsche Kriminalliteratur‹. Jan Flieger lebt in Leipzig.

www.janflieger.de

Jan Flieger

Man stirbtnicht lautlosin Tokyo

1. Auflage, August 2016Copyright © 2016 by edition krimi, Leipzigedition krimiAlle Rechte vorbehalten

* * *Lektorat: Anne GeißlerUmschlaggestaltung: ama medienUmschlagmotiv: photocases.com/ hornharrySatz: ama medien

* * *ISBN 978-3-946734-44-4 (ebook)ISBN 978-3-946734-03-1 (print)

* * *www.edition-krimi.de

Inhalt

Prolog

Erster Teil

Zweiter Teil

Dritter Teil

Vierter Teil

Fünfter Teil

Sechster Teil

Siebter Teil

Epilog

Anmerkungen des Autors und Danksagung

Für Nanako Takamura aus dem Stadtteil

Asakusa, die mir Tokyo erschloss, die

japanische Seele und den Buddhismus.

Wenn dein Schwert das deines Feindes trifft,

zögere nicht, sondern greife mit der vollkommenen

Entschlossenheit deines ganzen Körpers an . . .

MIYAMOTO MUSASHI, Das Buch der fünf Ringe

Prolog

Auftauchen mussten sie aus dem steinernen Schutz all der Grabstätten, anders konnten sie sich ihm nicht nähern, wenn sie ihn töten wollten, doch das Mondlicht würde ihm dann ihre Körper zeigen.

Die Ruhe des moosbewachsenen Buddha, an dem er sitzend lehnte, erfüllte Pechstein nun, und die Pistole verschmolz dabei förmlich mit seiner Hand, so, als wäre sie ein Teil seines Körpers. Der Tod, den er mit ihr herbeirufen würde, war wie ein Bruder, er hatte ihn immer begleitet, hier in Tokyo, bis zu diesem gewaltigen Friedhof, der Aoyama Bochi hieß. Und er glaubte sogar, den Druck auf der Schulter gespürt zu haben, den Druck seiner Knochenhand. Aber nicht drohend, als Erinnerung wohl nur, wie rasch die Zeit verrann, die ihm noch verbleiben würde.

Lauschend wartete er, jedoch ohne Angst. Und dann liefen unvermittelt vor seinem inneren Auge all die Tage in Tokyo ab, die hinter ihm lagen, beginnend mit der ersten Nacht nach der Landung auf dem Flughafen Narita, hoch oben, im sechsunddreißigsten Stockwerk seines Hotels . . .

Erster Teil

1.

Schwarz und drohend wirkte der Himmel auf ihn, und es schien, als ob all die Sterne hinabgefallen wären, um diesen schier endlosen Teppich aus funkelnden Lichtern zu bilden, der tief unter ihm lag. Wie kann ich je meine Tochter finden, die hier verschollen ist, dachte er, und seine Kehle war so trocken, als läge, wie vor Jahren, dieser quälend lange Marsch in der Sahara hinter ihm. Der Husten hielt ihn gepackt, dieser elende trockene Husten, ohne den jedoch die Ärzte den Krebs wohl nie entdeckt hätten, und auch erst dann, als er schon verloren war. Und wieder versuchte er, so wie er es immer tat, ihn zu ignorieren. Das Gefühl der Schwäche erfüllte ihn, als er die Stirn an das Glas presste. Und er sah das Spinnennetz der miteinander verwobenen Betonbänder der Hochstraßen wie Ströme aus flutender Helligkeit, als Schneisen im Stahlbetonwald der Häuser und Glastürme. Die Stadt erschien ihm wie eine Fieberfantasie voller Irrlichter, die bis zum Horizont reichte. Und seine Lippen zitterten, als er auf den Tokyo Tower starrte, diesen Eiffelturm der Japaner. Er wirkte auf ihn wie ein drohender Zeigefinger aus glühendem, orangefarbenem Stahl, als ob er ihn warnen wollte vor dem, was ihn erwarten könnte.

All die vielen ineinander verschlungenen und namenlosen Gassen im Labyrinth der Stadtteile hatte das Dunkel verschluckt, doch würde er nun, wie von einer unsichtbaren Kraft getrieben, eintauchen müssen in diesen Irrgarten tief unter ihm, er, ein Gaijin, wie die Japaner sagten, ein Fremdling.

Noch wusste er nicht, ob dieser Moloch Tokyo auch ihn verschlingen würde, so wie er seine Tochter verschlungen hatte – noch wusste er nicht, was mit ihr geschehen war, noch lagen die Monate vor ihm wie ein leeres Blatt; noch wusste er nicht, dass er es mit Blut beschreiben würde . . .

2.

Wie immer zu Tagesbeginn kamen viele der Raben Tokyos, als riefe sie eine geheime Botschaft, die nie jemand würde je entschlüsseln können, im Yoyogi-Park zusammen, um zu kreischen ohne Ende. Das brodelnde Leben im Häuserdschungel hatte begonnen, doch vernahm Pechstein keinen Laut hinter dem schalldichten Glas; noch lag er reglos in seinem Bett, noch wirkte das Schlafhormon, dieses Melatonin, das die Umstellung seiner inneren Uhr erleichtern sollte. Doch fieberte er schon dem Gespräch im Präsidium der Tokyoter Polizei entgegen, einem Gespräch, das so schwer zu erlangen gewesen war, aber die deutsche Botschaft doch endlich hatte ermöglichen können. Was aber würde er erfahren? Vor seinem inneren Auge sah er sich, als er den Brief der Botschaft las, dass es in Tokyo keine weiteren Ermittlungen zum Verschwinden seiner Tochter geben würde. Minutenlang hatte er reglos dagestanden. Konnte er nun die Polizei bewegen, die Fahndung nach seiner Tochter wieder aufzunehmen, einer Tochter, die er schon selbst hatte aufgeben wollen, weil sie immer aufsässig und oft schwer zu begreifen gewesen war und gegen die er sogar die Hand erhoben hatte?

Heute aber, als ein vom Tode Gezeichneter, dem nur noch Monate seines Lebens bleiben würden, sah er Ronja in einem anderen Licht, sie, die er in ein Korsett hatte zwingen wollen, in ein seinen Vorstellungen entsprechendes Leben, gestaltet wie nach einer Dienstvorschrift. Eine Punkerin als Tochter hatte er, ohne jede Toleranz, nicht dulden wollen, er hatte sich sogar für sie geschämt, und so war sie geflohen, um lieber auf der Straße zu leben, in Berlin, in Köln und nun in Tokyo, ohne seinen Zwang. Viel zu spät, erst im Angesicht seines Todes, begriff er die eigenen Fehler. Hart war er geworden bei der GSG 9 und später bei der Polizei, auch im privaten Leben – Härte als Markenzeichen, selbst gegen die Frau, die Tochter. Ein gehasster Bulle war er gewiss für Ronja gewesen. Nun trieb ihn eine Mischung aus bohrendem Schuldgefühl und wieder erwachter Liebe, seiner Tochter zu folgen, der er seine Zuneigung nie hatte wirklich zeigen können. Was aber konnte er wiedergutmachen? Was würde geschehen, wenn er sie aufspürte? Würde sie sich abwenden von ihm und diesmal endgültig? Ein Schmerz brannte in seiner Brust, den er immer dann spürte, wenn er intensiv über sie nachdachte. Hätte er es nur schon viel eher getan, nicht erst zu einem Zeitpunkt, da ihm der Tod so nahe war und ihn die Ärzte bestrahlten oder gar den linken Lungenflügel nehmen wollten. Konnte er Ronjas Verzeihen erwarten? Er wusste es nicht, denn was würde er selbst an ihrer Stelle tun? Doch musste er sie finden, auch wenn die Suche nahezu aussichtslos erschien, eine Suche, auf die er sich so intensiv vorbereitet hatte, wie es nur möglich war, auf all die Stadtteile, auf das Netz der U-Bahnen, auf die Mentalität der Bewohner, und sogar auf die Fehler, die er als Fremdling nicht begehen sollte. Denn bevor Ronja in Tokyo verschollen war, kannte er von Japan nicht viel, nur einen Maler, von dem als Geschenk seiner Frau zwei Drucke in der Wohnung hingen, bis zu dem Tag, als sie ihn verließ. Auf dem einen war ein weißes Pferd zu sehen in einem geheimnisvollen blauen Wald. Der Maler hatte zu diesem Bild geschrieben, dass niemand den Wald tief im Herzen ergründen könne. Auch er, Kai Pechstein, hatte es bei Ronja nicht getan. Ein leichter Schmerz brannte wieder in seiner Brust, und der Husten quälte ihn, dieser elende, ständige Husten, der bleiben würde bis zu seinem letzten Atemzug, begleitet von einer Mattigkeit, die ihm fremd war in seinem bisherigen Leben, in dem er sich für unbesiegbar gehalten hatte.

3.

Eine Hand auf seinen rechten Lungenflügel pressend erhob er sich, um barfuß zum Panoramafenster zu laufen, und er sah die Sonne am Horizont als einen grell blendenden Ball, so dass seine Augen schmerzten, als sein Blick auf ihr ruhte, und er schloss rasch die Lider, ohne dem inneren Brennen entgehen zu können. Längst war die Stadt erwacht und die Ströme all der Pendler strebten ihren Arbeitsplätzen entgegen wie Ameisen ihrem Bau, in den Japan-Rail-Zügen, in den U-Bahnen, in der schwitzenden Enge, in der kein Wort fiel, und in den Autos auf mehrstöckigen Hochstraßen, in den Schluchten der gewaltigen Riesen aus Beton, Glas und Stahl.

In der Ferne, weit, sehr weit, wenn er in Richtung des Tokyo Towers schaute, der nun bei Tag in weißen und roten Farben vor ihm stand, nicht mehr drohend wie in der Nacht, konnte er die Schneekuppe des Fuji-san sehen, majestätisch und einmalig, als wäre sie wahrhaftig der Sitz der Götter, die ja allgegenwärtig sein sollten in Tokyo, wenn man an sie glaubte. Pechstein aber glaubte nicht an sie und so würden sie ihm bei seiner Suche auch nicht helfen.

4.

Das Gebäude des Metropolitan Police Departments fand er rasch, es war nicht zu verfehlen: Ein elfenbeinfarbenes Bauwerk, achtzehn Stockwerke hoch, gegenüber dem Palast des Tenno und dem großen Park, in dem er noch eine Runde gedreht hatte, da er zu früh gekommen war, viel zu früh. Der Polizist, der Pechstein mit ausdrucksloser Miene durch einen Gang im elften Stock führte, klopfte an eine Tür.

»Dozo, Herein«, vernahm Pechstein, der den Raum allein betrat, denn der Polizist folgte ihm nicht, er verneigte sich nur.

Der Beamte, der ihm dann mit einem kahlen, glänzenden Schädel gegenübersaß, ein Chefinspektor, sprach ein verhältnismäßig gutes Englisch, das nur etwas hart und fauchend klang. Seine Verbeugung war mit einem flüchtigen Lächeln verbunden gewesen, das nun wieder aus dem ernsten Beamtengesicht gewichen war.

Der Chefinspektor trug eine randlose Brille und einen dunklen Anzug, unter dem ein blütenweißes Hemd hervorschaute, und eine dunkle Krawatte. Er wirkte vom Kopf bis zu den Sohlen korrekt, so wie er gewiss auch seinen Dienst versah.

Auf der Glasplatte seines Schreibtisches, genau in der Mitte, lag als Computerausdruck ein einzelnes Blatt. Das also ist geblieben von meiner Tochter, dachte Pechstein, eine kurze, zusammengefasste Analyse für diesen Mann, nicht mehr.

Der Chefinspektor zupfte nervös an seiner Krawatte.

»Gestatten Sie mir ein paar Worte zur Einführung, ehe wir zum eigentlichen Problem kommen. Tokyo gilt als die sicherste Metropole der Welt. Touristen werden sehr selten Opfer von Verbrechen. Jede Frau, ob Japanerin oder Ausländerin, kann auch nachts durch eine dunkle Gasse gehen, ohne belästigt zu werden.«

Der Polizist blickte auf seine Hände, die er auf die Platte seines Schreibtisches gelegt hatte, ehe er die Augen wieder hob.

5.

Nun, da Pechstein die Handynummer besaß, war er sich nicht sicher, ob er sie nutzen oder sich nicht lieber einer anderen Detektei zuwenden sollte, um so der Beobachtung durch die Polizei zu entgehen. Obwohl er die vielen Münzapparate überall entdeckt hatte, die knallroten, die gelben, die grünen und grauen, selbst in Supermärkten und beim Tabakhändler, würde er doch ein Handy benötigen, um unabhängig von ihnen zu sein, wenn er sich einmal völlig verirrt haben sollte in diesem gewaltigen Labyrinth, das Tokyo hieß und in dem die öffentlichen Verkehrsmittel schon kurz nach Mitternacht ihren Betrieb einstellten, die Taxen aber dann sehr schwer zu bekommen waren und nur mit einem hohen Aufschlag.

Im Hauptpostamt am Tokyoter Bahnhof gab es englischsprachiges Personal, und so verhalf ihm eine sehr freundliche Japanerin zur Adresse einer Detektei im Stadtbezirk Setagayo-ku, von der er hoffte, dass sie vielleicht seinen Vorstellungen entsprechen würde, und so beschloss er, sie, ohne sich anzumelden, überraschend zu besuchen, noch ehe er die Handynummer nutzte.

Alle Adressen aber, und auch die dieser Detektei, lagen in einem Niemandsland, in dem es keine Namen gab für Straßen und Gassen, nur vielleicht drei Dutzend für die größten Avenuen. Keiner konnte wohl Tokyo genau kennen, nicht einmal die Taxifahrer mit ihren weißen Handschuhen, denn selbst sie mussten oft genug bei den Beamten der kleinen Polizeihäuschen die Gegend erfragen, während die Uhr ihres Taxis weiterlief. Nur an den großen Ringstraßen konnte man sich orientieren oder den Bahnhöfen; besaß man keine Skizze oder eine Fußgängernavigation im Handy, war man verloren, fand die gesuchte Adresse nicht, sie wurde zu einem Schatz, den man heben musste, oder man irrte herum im Dschungel der sich kreuzenden kleinen Gassen. Die Anschriften lasen sich wie ein Geheimcode, auch die der Detektei, die er mit der U-Bahn erreichen wollte: 2-23-8 Okamoto, Setagaya-ku. Doch diesen Code konnte er, dank seiner Vorbereitung in Deutschland, rasch entschlüsseln. Er musste in den Stadtbezirk Setagaya-ku, in das Viertel Okamoto, in den zweiten Unterbezirk, auch Chome genannt, zum 23. Häuserblock und dann zur Hausnummer 8. Aber er musste bedenken, dass die Hausnummern nicht in fortlaufender Reihenfolge angebracht waren und es durchaus geschehen konnte, dass das Haus Nr. 8 neben dem Haus Nr. 102 stand. Nun aber hatte er übersehen, dass die Rushhour begann und er in den Strom der Pendler geraten würde, die vom Zentrum zurückfuhren zu ihren Bezirken, eine Zeit, da man die Benutzung der Bahnen meiden sollte, besonders als Tourist. Pro Gleis lief alle neunzig Sekunden ein Zug ein. Pechstein schob sich hustend im wirbelnden Strom der Menschen die Treppe zur U-Bahn hinab, die so gefüllt war, dass man hätte auf den Köpfen laufen können. Er tauchte ein in ein U-Bahn-System, von dem er nur wusste, dass es für den Fremden ein endloser Irrgarten aus Beton und Stahl war, nahezu vierhundert Meilen verzweigt unter dem brodelnden Moloch Tokyo. Wie ein Sog zerrte ihn der Strom der Menschen mit. Korrekt schienen sie alle bekleidet zu sein, diese Japaner, er sah keinen Gammellook, nirgendwo. Lange Schlangen von Menschen nahm er auf dem Bahnsteig wahr, ordentlich aufgereiht und geduldig vor einer gelben Linie wartend, ehe er ein scharfes Klingeln vernahm, das die Ankunft des Zuges ankündigte. Im wilden Drängen der Menschen schob er sich weiter vor, kam mit jedem Zug, der einfuhr, voran, bis er endlich im Bereich der Schiebetür eines Waggons stand, und er die Hände eines Bahnangestellten in weißen Handschuhen in seinem Rücken spürte, die ihn kräftig nach drinnen drückten, in dieses Gefängnis aus Enge und Schweiß. Er stieß einen leisen Fluch aus.

Dann vernahm er die Warnung einer Lautsprecherstimme, auf die die Menschen jedoch nicht zu achten schienen, mehr und mehr drängten hinein, so dass sie schließlich so dicht standen, dass er die Hand zum Haltegriff nicht ausstrecken musste und es ihm erschien, als befände er sich in einer Sardinenbüchse. Aus den so freundlichen Japanern brach beim Hineindrängen wohl die Urgewalt der Samurai aus. Es war unfassbar, und einen Augenblick lang erfüllte ihn Panik, die jedoch wieder wich, als sich die Waggontüren zischend schlossen und der Zug mit einem Ruck anfuhr. Er war ein Fremder unter ihnen, der nicht einer ihrer Gruppen angehörte, und doch rüttelte ihn der überfüllte Zug zu einem Teil von ihnen, ob sie es wollten oder nicht. Aber beim Aussteigen würde er wieder zu einem Fremdling werden, das war ihm bewusst. Mit reglosem Gesicht standen die Menschen um ihn herum, jeder zog sich zurück in die eigene Haut, der Schlaf war eine Schutzmaske. Neben ihm stand ein Japaner und las konzentriert, sein kleines Buch nicht mehr als zehn Zentimeter von seinen Augen entfernt haltend, eingekeilt zwischen all den Leibern.

Mit einem leisen Zischen öffneten sich die Türen bei jeder Station. Endlich hatte er sein Ziel erreicht. Wie Tausendfüßler schoben sich die Menschen aus dem Waggon und Pechstein wurde mitgezogen, der nächstgelegenen Rolltreppe entgegen, auf der die Menschen dann wieder standen, Körper an Körper. Froh war er, dem Folterwaggon entronnen zu sein, um endlich vor dem Bahnhof zu stehen, wo ihm die Fahnen der Abgase entgegenwehten. Was für eine irre Welt lag hinter ihm, gespenstisch sauber, in deren Gängen kein Fetzen Papier lag, keine Zigarettenkippe, so jedenfalls glaubte er, sie wahrgenommen zu haben.

Dann aber begann seine Suche, die ihn zunehmend in eine ihm fremde Irre führte, hinein in schmale Gassen, über denen Bündel aus Strom- und Telefonkabeln hingen, die glänzten wie Lakritze, vorbei an bunten Blumentopfarrangements vor den Häusern, von denen keines dem anderen glich, vorbei an lüftenden Futons, die von den Balkonen hingen, an kreischend und wild tobenden Kindern, die keiner bändigen wollte, an jungen Müttern mit ihren Säuglingen auf den Rücken, die nie zu schreien schienen, da sie immer die körperliche Nähe der Mütter spürten. Vorbei lief er an schwatzenden Frauen in Kittelschürzen, von Haus zu Haus, von Balkon zu Balkon, vorbei an Bonsai-Bars mit drei Barhockern und zwei Stehtischen, die doch Platz boten für fünfzehn Besucher. Es war eine Idylle, die er nicht erwartet hatte in dieser gewaltigen Metropole aus Hochhäusern und Kaufhausdomen. Doch wusste er nun nicht mehr, wo er war, und es würde ihm wohl kaum gelingen, den Sitz der Detektei zu finden, denn er traf auf keinen Japaner, der Englisch sprach. Und er spürte die Schwäche wieder. Für die Ärzte war es ein Wunder, dass er überhaupt noch so aktiv sein konnte. Er war wohl ein Ausnahmefall für sie. Aber er setzte der Schwäche seinen Willen entgegen, seinen eisernen Willen. Doch wie lange würde er ihr noch widerstehen können, da sie stetig stärker zu werden schien?

Er gab die Suche endlich auf und fuhr zurück in das Zentrum Tokyos, schlenderte im Lärm der vielen Fußgängerbrücken weiter und weiter, um sich dann, ziellos und unschlüssig, auf der Harumi-dori im Strom der Menschen treiben zu lassen, als wäre der ein Schutzwall gegen die Schwäche und die Einsamkeit, die ihn erfüllten. All die Stimmen, die er hörte, vernahm er seltsam gedämpft, es waren nicht die lärmenden deutschen Stimmen, die er hasste. In einem Tabakladen kaufte er zwei Telefonkarten und verstaute sie in seinem Portemonnaie, damit er nicht auf all die Vielzahl der japanischen Münzen angewiesen war, diesen Münzen aus Aluminium, Messing, Kupfer und Silber, mal mit und mal ohne Loch.

Er musste nun doch diesen Detektiv anrufen, den ihm der Chefinspektor genannt hatte, ihm blieb keine andere Wahl. Und er musste es rasch tun! Die Zeit lief gegen ihn. Denn der Tod konnte schnell kommen, und er wollte nicht sterben ohne die Vergebung seiner Tochter.

6.

Er sah ein grünes Telefon in einem Supermarkt, von dem er wusste, dass es auch Karten akzeptierte, und zog den Zettel des Chefinspektors aus dem Portemonnaie und eine der Telefonkarten. Dann wählte er die Handynummer, die nun doch der Schlüssel sein konnte für seine eigenen Nachforschungen.

Ein Mann meldete sich auf Japanisch, aber er sprach ihn auf Englisch an, und der Japaner antwortete ihm sofort. »Sprechen Sie ruhig englisch.«

Pechstein atmete befreit auf, ehe er zu reden begann.

»Ich habe Ihre Nummer im Polizeipräsidium erhalten. Sie würden mir als Privatdetektiv helfen können.«

»Ich wurde schon informiert«, hörte Pechstein. »Es geht um Ihre Tochter. Ich soll sie für Sie suchen?«

»Ja.«

»Wo sind Sie gerade?«

»Auf der Harumi-dori.«

»Sie sind auf der richtigen Straße. Was für ein Zufall! Ich schlage Ihnen folgenden Treffpunkt vor, schauen Sie bitte in den Stadtplan. Dort, am U-Bahnhof Higashi-Ginza, wo die Showa-dori quert, steht linker Hand das Kabuki-za. Es ist das berühmteste Kabuki-Theater Japans. Sie können es nicht verfehlen, es springt Ihnen förmlich in die Augen. Dort erwarte ich Sie in einer Stunde. Vor dem Eingang. Ich trage einen grauen Anzug und eine dunkelblaue Krawatte.«

»Ich werde da sein«, erwiderte Pechstein, und der Husten verwischte seine Worte.

Er fieberte dem Treffen entgegen, und endlich, eine Stunde später, sah er das Theater, ein seltsames Gebäude, farbenprächtig, üppig, überbordend, als Produkt des japanischen Barock, ein Gebäude, das er in dieser Form auf einer so modernen Straße nicht erwartet hätte, wenn er nur an diesen zwölfstöckigen Glaszylinder oder an das Sony Building mit seinen spiralförmig ansteigenden acht Stockwerken und einer Glasfront aus Bildschirmen dachte. Zwei schmale und sehr lange Fahnen, rot und mit weißen und schwarzen Schriftzeichen versehen, hingen vom Dach des Theaters herab. Und er erblickte den Detektiv, der, gekleidet wie viele Angestellte, an einer weißen Säule lehnte und die Menschen aufmerksam musterte, die an ihm vorbeiliefen.

Pechstein ging auf ihn zu, und der Detektiv löste sich blitzartig von der Säule, so, als hätte ihn eine bis dahin gespannte Feder vorwärts geschleudert.

Sie verbeugten sich beide, und das Gesicht des Detektivs, dessen Haut stumpf und gelblich war, blieb dabei unbewegt.

Dann liefen sie nebeneinander her, in dem spärlicher werdenden Strom der Menschen einer Seitenstraße, bis der Japaner von einem Café sprach, in dem sie ungestört würden reden können und in dem es einen guten Eiskaffee gäbe.

Das Café befand sich im Untergeschoss eines Gebäudes, es war nur ein lang gezogener Schlauch und leer. Sie setzten sich dennoch, auf Wunsch des Detektivs, an den hintersten Tisch.

Der Detektiv trug sein volles schwarzes Haar nach hinten gekämmt, in seinem Gesicht zeigte sich keine Regung, es wirkte nahezu völlig ausdruckslos. Dieser Mann lächelt wohl nie, dachte Pechstein, und die schmalen Augen des Japaners, kalt wie geschliffenes Glas, musterten ihn forschend, als wollten sie bis auf den Grund seiner Seele schauen, als würde ihnen nichts entgehen, kein Geheimnis, das er zu verbergen versuchte. Pechstein erfüllte die Ahnung, dass er einem ehemaligen Polizisten gegenübersaß, der, aus welchen Gründen auch immer, seinen Dienst hatte quittieren müssen.

»Ich suche meine Tochter«, begann Pechstein und reichte dem Detektiv ein Foto, »die vor zwei Jahren nach Tokyo kam. Ich erhielt eine Postkarte und dann nie wieder ein Lebenszeichen, obwohl sie mit der nächsten Nachricht wohl hätte um Geld bitten müssen, denn sonst wäre ihre erste nicht gekommen. Da kenne ich sie zu gut.«

Er nannte das Datum der Ankunft seiner Tochter in Tokyo. Die unbewegte Miene des Detektivs veränderte sich nicht.

»Wie alt war Ihre Tochter damals?«, fragte der Japaner.

»Siebzehn.«

»Was hat sie für einen Beruf?«

»Keinen. Sie brach die Schule ab, zwei Lehren, sie war Punkerin, sie riss aus und lebte auf der Straße. Zu ihrer Mutter und mir brach sie jeden Kontakt ab. Ich weiß nicht, wieso sie ausgerechnet hierher wollte, ausgerechnet nach Tokyo. Von Japan kannte sie nur eine Punk-Rock-Band, für die sie schwärmt und zwei Bilder eines japanischen Malers, die in meiner Wohnung hängen.«

»Haben Sie noch weitere Fotos von Ihrer Tochter?«

Pechstein griff in die Brusttasche seiner Jacke, um ihr eine Reihe von Fotos zu entnehmen.

Der Detektiv betrachtete die Fotos eingehend. »Sie hat Ihre Augen. Es sind sehr auffällige Augen. Und im Hintergrund sehe ich eines dieser Bilder, von denen Sie sprachen. Ein weißes Pferd steht in einem blauen Wald. Ich liebe das Bild auch.«

Pechstein blickte überrascht.

»Es kann dauern«, sagte der Detektiv dann. »Wie lange wollen Sie in Tokyo bleiben? Sie wissen, dass Ihre Zeit begrenzt ist. Dann müssen Sie zum Immigrationsoffice.«

»Bis ich sie gefunden habe«, erwiderte Pechstein.

Der Detektiv überlegte, kein Muskel in seinem Gesicht regte sich dabei, keine Wimper, kein Gefühl verriet dieses Gesicht, keinen Gedanken, keine Absicht.

»Haben Sie ein Handy?«

Pechstein schüttelte den Kopf.

Der Detektiv griff in seine Brusttasche, entnahm ihr ein Handy und überreichte es ihm.

»Sie können es behalten.«

»Danke«, sagte Pechstein. »Wollen Sie einen Vertrag?«

Der Japaner schüttelte den Kopf.

»Eine mündliche Vereinbarung genügt mir. Wir Japaner sagen: Am Fuße des Leuchtturms ist es immer am finstersten. Aber diesen Fuß werden wir rasch verlassen.«

»Bitte arbeiten Sie schnell«, bat Pechstein.

Der Detektiv erhob sich. Sein Gesicht zeigte auch jetzt nicht das geringste Mienenspiel. Doch dann nickte er.

Das also ist das Ende des Gespräches, dachte Pechstein.

Sie verbeugten sich beide.

Wenn es einen Mann gibt, der Ronja aufspüren kann, dachte Pechstein, so ist es dieser Mann, einen besseren hätte ich nicht finden können.

7.

Nun, da er zu diesem so quälenden Warten verdammt worden war, wollte er nicht untätig bleiben, ja sogar nach jedem Strohhalm greifen, der sich ihm anbot, denn war nicht der Zufall oft ein seltsamer Helfer? Könnte er ihr Gesicht nicht plötzlich in der Menge sehen? Und so lief er, aufmerksam in die Gesichter der Menschen blickend, am Tag, aber auch nachts, hinein in diese für ihn so seltsame, fremde Welt, vorbei an riesigen Digitalbildschirmen an den Fassaden der Häuser, an gigantischen Reklamewänden aus Schriftzeichen über Schriftzeichen auf meterhohen Leuchttafeln, flammend und grell, die wie ein Feuerwerk aus Neon wirkten in der Nacht. Die Häuser rasten dann im Licht, und es war ihm, als befände er sich in einem irren Drogentraum, der nicht enden wollte. Es ist eine Welt, dachte er, wie auf einem fremden Stern. Durch ein riesiges Glashaus führte eine Autobahn, zwei Stockwerke darüber fuhr ein Zug. Es war unfassbar. Auf den Fußgängerbrücken schaute er in ernste und starre Gesichter, die nicht hineinpassen wollten in dieses Bild vom Land des ewigen Lächelns, das in seiner Fantasie entstanden war, auf dessen so dicht belebten Straßen, und das überraschte ihn immer aufs Neue, niemand rempelte, niemand drängelte.

Kam die Schwäche wieder, so setzte er sich auf eine Bank.

An altehrwürdigen Schreinen des Shintoismus schlenderte er vorbei und an buddhistischen Tempeln, die manchmal nahe beieinanderstanden, so nahe, wie die beiden Religionen den Japanern waren, die sich in ihren Köpfen vermischten, da der Glaube kein Dogma war in diesem Land.

Sah er Jugendliche im Punk-Outfit, so zeigte er ihnen Ronjas Bild. Doch erntete er nur Verbeugungen, ein bedauerndes Lächeln, nicht mehr.

Es folgten schlichte Holzhäuser mit liebevoll gepflegtem Bonsai, ehe er wieder unter einer Schnellstraße weiterlief, die dreigeschossig war und von der unablässig ein gewaltiges Dröhnen herabklang. Manchmal war es ihm, als ob der Tokyoter Smog seine kranken Lungen mit einer Masse füllte, dann aber wich dieses Gefühl wieder. All die Schwarzhaarigen, die ihn umgaben, schienen das gedrängte Zusammenleben erlernt zu haben, im Gewimmel eines Ameisenhaufens, des wohl größten der Welt. Und sie kamen, diese Anfälle, die ihm die Luft nahmen, so dass er glaubte, er müsse ersticken. Er hasste diese Zustände, so wie er diesen endlosen Husten hasste und die Schwäche. Doch er konnte sie nicht bekämpfen, er war ihnen ausgeliefert. Nur wenn die Schwäche zu stark wurde, ruhte er sich aus auf einer Bank.

Er trieb wie ein Balken im Strom, ohne Halt, und die verschollene Tochter war die letzte innere Zuflucht, die ihm verblieb. Ronja! Eine gewaltige Sehnsucht erfüllte ihn plötzlich. Nach seinem Kind, das vor ihm geflohen war! Sein Herz klopfte heftig. Er könnte sich selbst verfluchen. Aber ein Fluch half ihm nun auch nicht.

Die Stadt nahm er nur aus den Augenwinkeln wahr, seine Aufmerksamkeit galt den Gesichtern junger Menschen. Einmal beobachtete er einen Japaner in einer Telefonzelle, der sich während des Sprechens verbeugte und es auch dann noch tat, als er den Hörer längst aufgelegt hatte.

Es trieb ihn weiter, vorbei an gläsernen Wolkenkratzern und Vorgärten mit wenigen Quadratfuß Fläche, die nur Platz boten für eine Laterne aus Stein, ein hoch aufragendes Bambusgebüsch und im weißen, geharkten Kies einen Gesteinsblock.

Und die Unruhe verließ ihn nicht und eine düstere Ahnung, die er verdrängen wollte, die sich aber nicht verdrängen ließ, sie schwebte über allem, was er sah . . .

8.

Nun, da er sich einrichten musste in dieser Stadt, wünschte er, ein kleines und möglichst preiswertes Hotel im traditionellen Stil dieses Landes aufzuspüren, ein Ryokan, wobei er sich auf die Ratschläge eines mit der englischen Sprache vertrauten Taxifahrers verlassen wollte, der vor dem Besuch durch einen Anruf den Preis erfragen sollte.

Beim dritten Anruf wurde der Fahrer fündig.

»Preiswert«, sagte er. »Aber auch gut. Doch japanischer Standard.«

Bei seinen Worten lächelt er so seltsam, dachte Pechstein, er nimmt wohl nicht an, dass dieser ›japanische Standard‹ mir bekannt ist und ich sehr wohl weiß, was mich erwarten wird.