19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag C.H. Beck oHG - LSW Publikumsverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Juni 1940: Hitlers Wehrmacht hat Frankreich besiegt. Die Gestapo fahndet nach Heinrich Mann und Franz Werfel, nach Hannah Arendt, Lion Feuchtwanger und unzähligen anderen, die seit 1933 in Frankreich Asyl gefunden haben. Derweil kommt der Amerikaner Varian Fry nach Marseille, um so viele von ihnen wie möglich zu retten. Uwe Wittstock erzählt die aufwühlende Geschichte ihrer Flucht unter tödlichen Gefahren. Es ist das dramatischste Jahr der deutschen Literaturgeschichte: Die deutschen Truppen fallen in Frankreich ein. In Nizza lauscht Heinrich Mann bei Bombenalarm den Nachrichten von Radio London. Anna Seghers flieht mit ihren Kindern zu Fuß aus Paris. Und Lion Feuchtwanger sitzt in einem französischen Internierungslager gefangen, während die SS-Einheiten näherrücken. Sie alle geraten schließlich nach Marseille, um von dort einen Weg in die Freiheit zu suchen. Hier übergibt Walter Benjamin seinen letzten Essay an Hannah Arendt, bevor er zur Flucht über die Pyrenäen aufbricht. Hier kreuzen sich die Wege zahlreicher deutscher und österreichischer Schriftsteller, Intellektueller, Künstler. Und hier riskieren Varian Fry und seine Mitstreiter Leib und Leben, um die Verfolgten außer Landes zu schmuggeln. Vielen gelingt die Flucht, andere schaffen es nicht mehr, manche geben auf und nehmen sich aus Angst das Leben. Szenisch dicht und feinfühlig erzählt Uwe Wittstock von unfassbarem Mut und größter Verzweiflung, von trotziger Hoffnung und Mitmenschlichkeit in düsterer Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

UWE WITTSTOCK

Marseille 1940

Die große Flucht der Literatur

C.H.Beck

Zum Buch

Juni 1940: Hitlers Wehrmacht hat Frankreich besiegt. Die Gestapo fahndet nach Heinrich Mann und Franz Werfel, nach Hannah Arendt, Lion Feuchtwanger und unzähligen anderen, die seit 1933 in Frankreich Asyl gefunden haben. Derweil kommt der Amerikaner Varian Fry nach Marseille, um so viele von ihnen wie möglich zu retten. Uwe Wittstock erzählt die aufwühlende Geschichte ihrer Flucht unter tödlichen Gefahren.

Es ist das dramatischste Jahr der deutschen Literaturgeschichte. In Nizza lauscht Heinrich Mann bei Bombenalarm den Nachrichten von Radio London. Anna Seghers flieht mit ihren Kindern zu Fuß aus Paris. Lion Feuchtwanger sitzt in einem französischen Internierungslager gefangen, während die SS-Einheiten näherrücken. Sie alle geraten schließlich nach Marseille, um von dort einen Weg in die Freiheit zu suchen. Hier übergibt Walter Benjamin seinen letzten Essay an Hannah Arendt, bevor er zur Flucht über die Pyrenäen aufbricht. Hier kreuzen sich die Wege zahlreicher deutscher und österreichischer Schriftsteller, Intellektueller, Künstler. Und hier riskieren Varian Fry und seine Mitstreiter Leib und Leben, um die Verfolgten außer Landes zu schmuggeln. Vielen gelingt die Flucht, andere schaffen es nicht mehr, manche geben auf und nehmen sich aus Angst das Leben. Szenisch dicht und feinfühlig erzählt Uwe Wittstock von unfassbarem Mut und größter Verzweiflung, von trotziger Hoffnung und Mitmenschlichkeit in düsterer Zeit.

Über den Autor

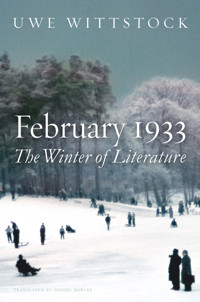

Uwe Wittstock ist Schriftsteller und Journalist und war bis 2018 Redakteur des Focus. Zuvor hat er als Literaturredakteur für die FAZ, als Lektor bei S. Fischer und als stellvertretender Feuilletonchef und Kulturkorrespondent für die Welt gearbeitet. Er wurde mit dem Theodor-Wolff-Preis für Journalismus ausgezeichnet. Bei C.H.Beck ist sein Bestseller Februar 33. Der Winter der Literatur (62021) erschienen, der in neun Sprachen übersetzt wurde.

Inhalt

Karte: Frankreich nach dem Waffenstillstandsvertrag vom Juli 1940

Karte: Marseille in der Zeit von 1940/41

Vorwort

Vorgeschichten – Zwei Tage im Juli 1935

Berlin, 15. und 16. Juli 1935

Briançon, 16. Juli 1935

Sanary-sur-Mer, 16. Juli 1935

Wien, 16. Juli 1935

Le Désastre

Mai 1940

Nordeifel, 10. Mai 1940

Sanary-sur-Mer, 14. Mai 1940

London, 15. Mai 1940

Paris, 15. Mai 1940

New York, 16. Mai 1940

Abbéville, 20. Mai 1940

Les Milles, 21. Mai 1940

Gurs, Ende Mai 1940

Ljubljana – Paris, Ende Mai 1940

Dünkirchen, 26. Mai bis 4. Juni 1940

Paris – Sanary-sur-Mer, Ende Mai 1940

Loriol, Ende Mai 1940

Juni 1940

Paris – Toulouse, 1. Juni 1940

Paris, 4. Juni 1940

Dünkirchen, 5. Juni 1940

Les Milles, Anfang Juni 1940

Erquinvillers, 9. Juni 1940

Rom, 10. Juni 1940

Paris, 11. Juni 1940

Paris, 11. Juni 1940

New York, Mitte Juni 1940

Toulouse, Mitte Juni 1940

Tours, 13. Juni 1940

Paris, 14. Juni 1940

Meudon – Pithiviers-le-Vieil, Mitte Juni 1940

Bordeaux, 16. Juni 1940

Les Milles, 16. Juni 1940

Orléans, 16. Juni 1940

Nizza, Mitte Juni 1940

Bordeaux, 17. Juni 1940

Washington D.C., 17. Juni 1940

Marseille – Narbonne, 18. Juni 1940

Chasselay, 20. Juni 1940

Les Milles, 21. und 22. Juni 1940

Bordeaux, 22. Juni 1940

New York, 22. Juni 1940

Princeton, 22. Juni 1940

Bordeaux – Bayonne, Ende Juni 1940

Gurs, Ende Juni 1940

New York, 24. Juni 1940

New York, 25. Juni 1940

Bayonne – Nîmes, 25. und 26. Juni 1940

Narbonne – Bordeaux – Biarritz – Bayonne – Hendaye, Ende Juni 1940

Pontacq, Ende Juni 1940

Saint Nicolas, 27. Juni 1940

New York, 27. Juni 1940

Lourdes, Ende Juni 1940

Lourdes, Ende Juni 1940

Toulouse, Ende Juni 1940

Nîmes, Ende Juni bis Anfang Juli 1940

Juli 1940

Mers-el-Kébir, 3. Juli 1940

New York, Anfang Juli 1940

Montauban, Anfang Juli 1940

Paris, 13. Juli 1940

Toulouse – Marseille, Mitte Juli 1940

Saint Nicolas – Marseille, Ende Juli 1940

Washington D.C., 26. Juli 1940

Brentwood, 28. Juli 1940

Über die Berge

August 1940

Lourdes – Marseille, 4. August 1940

New York, 4. August 1940

Paris, Anfang August 1940

Marseille, Anfang August 1940

Marseille, Mitte August 1940

Marseille, Mitte August 1940

Marseille, 14. August 1940

Marseille, Mitte August 1940

Marseille, 15. August 1940

Provincetown, 16. August 1940

Marseille, Mitte August 1940

Marseille, Ende August 1940

Marseille, Ende August 1940

Marseille, 27. August 1940

Marseille, Ende August 1940

Marseille, Ende August 1940

Marseille, 29. August 1940

Marseille, Ende August 1940

Marseille, 31. August 1940

September 1940

Marseille, Anfang September 1940

Marseille, Anfang September 1940

Marseille, Anfang September 1940

Marseille, Anfang September 1940

Marseille, Anfang September 1940

Marseille, Anfang September 1940

Marseille, Anfang September 1940

Marseille, Mitte September 1940

Marseille, 11. September 1940

Marseille, 11. September 1940

Marseille – Portbou, 12. September 1940

Portbou – Barcelona – Madrid – Lissabon, 14. bis 19. September 1940

Brentwood, 20. September 1940

Madrid, 20. September 1940

Marseille, 20. September 1940

Paris – Moulins, 20. September 1940

Cerbère – Portbou, 21. September 1940

Marseille, Ende September 1940

Marseille, 23. September 1940

Banyuls – Portbou, 24. bis 28. September 1940

Paris, 27. September 1940

Pamiers, Ende September 1940

Oktober 1940

Marseille, Anfang Oktober 1940

Vichy, 3. Oktober 1940

Marseille, Anfang Oktober 1940

Marseille, Anfang Oktober 1940

Marseille, Anfang Oktober 1940

Marseille, Anfang Oktober 1940

Marseille, Anfang Oktober 1940

Marseille – Le Vernet, Anfang Oktober 1940

Marseille, 7. Oktober 1940

Marseille, Anfang Oktober 1940

Banyuls-sur-Mer, 13. Oktober 1940

Marseille, 15. Oktober 1940

Saint-Gilles, 19. Oktober 1940

Pamiers – Marseille, Ende Oktober 1940

Hendaye, 23. Oktober 1940

Montoire, 24. Oktober 1940

Montauban, Ende Oktober 1940

Vichy, 27. Oktober 1940

Marseille, 27. Oktober 1940

New York, 30. Oktober 1940

Die Villa, das Warten und der Tod – November 1940 bis Februar 1941

Marseille, Ende Oktober bis Anfang November 1940

Marseille, Anfang November 1940

Washington D.C., 5. November 1940

Marseille, Anfang November 1940

Marseille, Anfang November 1940

Marseille, Anfang November 1940

Vichy, Mitte November 1940

Montauban – Marseille, Mitte November 1940

Marseille, Mitte November 1940

Marseille, Mitte November 1940

Marseille, Ende November 1940

Marseille, Ende November 1940

Barcelona – Biarritz – Madrid, Ende November 1940

Marseille, 2. bis 5. Dezember 1940

Marseille, Mitte Dezember 1940

Marseille – Banyuls, 13. Dezember 1940

Marseille, Mitte Dezember 1940

Marseille, Mitte Dezember 1940

Marseille, Ende Dezember 1940

Marseille, Ende Dezember 1940

Marseille, Ende Dezember 1940

Provence, Ende Dezember 1940

Sanary-sur-Mer, 6. Januar 1941

Banyuls, 14. Januar 1941

Marseille, Mitte Januar 1941

Pamiers – Marseille, Mitte Januar 1941

Arles, Mitte Januar bis Anfang Februar 1941

Marseille, 4. Februar 1941

Paris, 11. Februar 1941

Marseille, 14. Februar 1941

Frühjahr in Frankreich – Februar bis Juni 1941

Marseille, Mitte Februar 1941

Montauban, Mitte Februar 1941

Marseille, Februar 1941

Marseille, Ende Februar 1941

Marseille, Februar und März 1941

Marseille, 14. März 1941

Marseille, März 1941

Marseille, Mitte März 1941

Grenoble, Mitte März 1941

Marseille, Ende März bis Anfang April 1941

Marseille, 24. März 1941

Vichy, 29. März 1941

Banyuls, 1. April 1941

Marseille, 2. April 1941

Marseille, 9. April 1941

Marseille, Ende April 1941

Marseille, Mai 1941

New York – Marseille, Mai und Juni 1941

Canfranc, Juni 1941

Der lange Abschied – Juni bis November 1941

Vichy, 2. Juni 1941

Marseille, Juni bis August 1941

Berlin, 22. Juni 1941

Washington D.C., 1. Juli 1941

Vichy, 22. Juli 1941

Marseille, 29. August bis 7. September 1941

Cassis, September und Oktober 1941

Barcelona – Lissabon, September und Oktober 1941

Was danach geschah

Nachwort

Dank

Benutzte Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Karte: Frankreich nach dem Waffenstillstandsvertrag vom Juli 1940

Karte: Marseille in der Zeit von 1940/41

Vorwort

Durch den Feldzug der deutschen Wehrmacht gegen Frankreich im Mai und Juni 1940 sahen sich acht bis zehn Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Es war ein Massenaufbruch von schwer vorstellbarem Ausmaß und vielleicht die gewaltigste Fluchtbewegung, die Europa jemals in einem so kurzen Zeitraum erlebt hat.

Unter den Flüchtenden befanden sich Hunderte von Exilanten aus Deutschland und Österreich, die nach 1933 vor Hitler geflohen waren und in Frankreich Asyl gefunden hatten. Nun blieb ihnen nichts anderes übrig, als zum zweiten Mal alles zurückzulassen, Besitz, Wohnung, Beruf, Freunde, um sich vor den anrückenden Deutschen in Sicherheit zu bringen.

Marseille 1940 berichtet von dem Drama dieser zweiten Flucht. Für alles, was hier erzählt wird, gibt es Belege, nichts wurde erfunden. Die Belege stammen aus den Briefen und Tagebüchern, Erinnerungen, Autobiografien und Interviews einiger großer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Theaterleute, Intellektueller, Künstler und Künstlerinnen. Diese Menschen stehen im Mittelpunkt des Buches. Neben ihnen waren zahllose Unbekannte den gleichen Gefahren ausgesetzt, doch deren Lebensspuren gingen im Chaos von Krieg und Flucht verloren. Die Schicksale, von denen hier berichtet wird, sollen deshalb stellvertretend stehen für alle die, von denen wir zu wenig wissen, um noch von ihnen erzählen zu können. Ich möchte das Buch den unbekannten Flüchtlingen widmen, die damals in Frankreich um ihr Überleben kämpften. Viel zu viele vergeblich.

Zugleich wird hier erzählt von einer Gruppe erstaunlicher Menschen, die unter erheblichen Gefahren versuchten, so viele Exilanten wie möglich aus der tödlichen Falle zu retten, zu der Frankreich für sie geworden war. Die Geschichte dieser Gruppe um den Amerikaner Varian Fry führt über einen größeren Zeitraum und in etliche Länder zurück, bevor die Helfer schließlich 1940 in Marseille zusammenfanden. Sie gaben ein Beispiel unbeirrbarer Menschlichkeit in Zeiten denkbar größter Unmenschlichkeit.

Vorgeschichten

Zwei Tage im Juli 1935

Berlin, 15. und 16. Juli 1935

Das Hessler in der Kantstraße ist ein etwas altmodisches Restaurant mit dunklen Tapeten, Kronleuchtern und schwerem Stuckdekor. Die ganze hintere Wand des Gastraums wird von einem wuchtigen, schwarzbraunen Büffet eingenommen, vor dem die Tische so präzise in Reih und Glied strammstehen, als hätte sie ein preußischer Feldwebel zum Appell antreten lassen. Von der Kantstraße aus sind es nur ein paar Schritte bis zum berühmten Romanischen Café gleich hinter der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Aber im Hessler ist es ruhiger und längst nicht so voll.

An einem der Tische sitzt Varian Fry allein beim Abendessen. Er kommt aus New York, ist siebenundzwanzig Jahre alt und Journalist. Wenn es so etwas gibt wie das Bild eines klassischen Ostküstenintellektuellen, dann kommt er dieser Vorstellung ziemlich nahe, schlank, mittelgroß, glattrasiert, mit ernstem, hellwachem Gesicht und randloser Brille. Fry lässt sich Zeit mit seinem Essen, er hat keine weiteren Pläne mehr für den Tag.

Auf den Straßen geht es lebendiger zu als in den vorangegangenen Wochen. Die Berliner genießen den milden Großstadtabend, bislang war der Sommer viel zu oft grau und verregnet. Fry ist vor zwei Monaten mit der Bremen, einem der schnellsten Transatlantikliner, nach Deutschland gekommen. Seither wohnt er, von ein paar Abstechern in andere deutsche Städte abgesehen, in der Hotel-Pension Stern am Kurfürstendamm, einem soliden, bürgerlichen Haus mit Zimmern zu günstigen Preisen, fünfzehn Mark pro Tag.

Varian Fry in Berlin, 1935

Fry ist auf Recherchereise hier. Einige Leute in New York halten große Stücke auf ihn. Er gilt als einer der vielversprechenden Newcomer unter den Journalisten der Stadt. Wenn er Ende des Monats nach Amerika zurückkehrt, wird er die Chefredaktion von The Living Age übernehmen, einer anspruchsvollen, bald hundert Jahre alten Monatszeitschrift, die sich vor allem mit außenpolitischen Fragen beschäftigt. Eine große Aufgabe für einen so jungen Mann wie ihn, und er hat klare Vorstellungen, welche Themen er für die Leser künftig in den Mittelpunkt stellen will. Seiner Ansicht nach geht die größte Gefahr in der internationalen Politik von den faschistischen Regimen in Europa aus, von Italien, Österreich und vor allem von Deutschland. Also hat er mit dem Verleger von The Living Age vereinbart, erst einmal ein paar Wochen in Berlin zu verbringen, um sich ein eigenes Bild von Hitlers neuem Deutschland zu machen, bevor er die Arbeit in der Redaktion antritt.

Man muss kein Prophet sein, meint Fry, um zu erkennen, dass Hitlers politische Strategie letztlich auf einen Krieg hinausläuft. Es genügt, seine haarsträubenden Ankündigungen Wort für Wort ernst zu nehmen und die Augen nicht zu verschließen vor dem, was er den Menschen im eigenen Land antut. Doch nur wenige Amerikaner haben den Mut dazu. Alle großen Zeitungen zwischen New York und Los Angeles berichten über die martialischen Aufmärsche der Nazis, die Aufrüstung des Militärs, die Verhaftungswellen, die Konzentrationslager. Aber sie ernten damit bei ihren Lesern kaum mehr als Schulterzucken. Europa ist weit weg, die Not der Great Depression im eigenen Land dagegen hautnah zu spüren. Jeder Versuch, die zähe Wirtschaftskrise in den Griff zu kriegen, beschäftigt die Amerikaner zehnmal mehr als die Nachrichten über einen fernen Despoten in einer seltsamen braunen Uniform.

In den vergangenen Wochen ist Fry quer durch Deutschland gereist, hat Dutzende von Interviews geführt mit Politikern, Wirtschaftsführern und Universitätsleuten, aber auch mit unbekannten Ladenbesitzern, mit Kellnern, Kirchenbesuchern und Taxichauffeuren, den sogenannten einfachen Leuten von der Straße. Außerdem lernt er Deutsch, um einen direkteren Zugang zu dem Land zu finden. Seine Notizbücher sind prall gefüllt. Er wird, wenn er wieder in New York ist, nicht nur in abstrakten Zahlen und Begriffen über Hitlers Staat Auskunft geben können, sondern auch aus persönlichem Erleben, anschaulich und konkret, wie sich das für einen Reporter gehört. Er hat viel vor, er will The Living Age zu einer Alarmglocke machen, die selbst den taubsten und trägsten Amerikanerinnen und Amerikanern in den Ohren schrillt.

Nach dem Essen zahlt Fry und macht sich in aller Ruhe auf den Rückweg zum Hotel Stern. Es liegt nur einen kleinen Abendspaziergang entfernt. Die Boulevards im Westen Berlins sind die Flaniermeilen der Stadt, elegante Geschäfte, Cafés, Kinos, Theater. Hier wohnen die wohlhabenden Bürger, die sich nicht in die stillen Villenviertel zurückziehen, sondern etwas vom Pulsschlag der Metropole mitbekommen wollen. Wenn Berlin trotz der geistigen Enge der Nazis noch immer so etwas wie internationalen Glanz verbreitet, dann hier.

Fry genießt den warmen Abend, über allem scheint eine entspannte Sommerstimmung zu liegen. Bis er, als er von der Kantstraße in Richtung Kurfürstendamm abbiegt, plötzlich Geschrei hört, Gejohle, splitterndes Glas, kreischende Bremsen. Es klingt nach Unfall.

Fry stürzt los. Und rennt auf dem Kurfürstendamm mitten hinein in eine Straßenschlacht. Von den Bürgersteigen zu beiden Seiten der Straße drängen junge Männer in weißen Hemden und schweren Stiefeln auf die Fahrbahnen. Sie stoppen Autos, reißen Türen auf, zerren Insassen aus den Wagen, schlagen auf sie ein. Eine Windschutzscheibe zersplittert. Überall Gebrüll, Gerangel, Männer, die am Boden liegen und getreten werden, Frauen, die unter Schlägen stürzen und um Hilfe schreien. Fry sieht SA-Leute in Uniform, die vor einem Café mit einer Armbewegung das Geschirr von einem Terrassentisch fegen, ihn anheben und durch das Schaufenster in das Lokal werfen. Einer der zweistöckigen Busse wird gestoppt, einige Schläger drängen hinein, schleppen Fahrgäste heraus, prügeln auf sie ein. Immer wieder Schreie: «Jude! Ein Jude!» oder «Tod den Juden!» Bedrohte Passanten reißen ihre Papiere aus der Brieftasche, um nachzuweisen, dass sie keine Juden sind. Ein Mann in dunklem Anzug rennt panisch in eine Querstraße, mehrere Verfolger hetzen hinter ihm her.

Fry steht im Tumult, fassungslos, niemand beachtet ihn. Er sieht einen weißhaarigen Mann mit einer klaffenden, stark blutenden Wunde am Hinterkopf. Die Umstehenden bespucken ihn. Er sieht Frauen, die von johlenden Angreifern herumgestoßen werden, bis sie stolpern und fallen. Er sieht bebende, aufgelöste, von Tränen überströmte Gesichter. Er sieht Polizisten, Dutzende von Polizisten, aber sie kommen den Geprügelten nicht zu Hilfe. Männer beschimpfen sie als «Judenknechte» oder «Volksverräter». Die Beamten regeln den Verkehr, verschaffen Bussen freie Durchfahrt, mehr nicht.

Dann nimmt Fry den Sprechgesang im Hintergrund wahr. Eine Stimme grölt ein paar Worte, Fry kann sie nicht verstehen. Es folgt ein zweiter, ein dritter, vierter Satz. Schließlich beginnt die Stimme von vorn, und die Randalierer in Hörweite, mit weißen Hemden oder SA-Uniform, nehmen die vorgesprochenen Worte auf und wiederholen sie brüllend im Rhythmus. Es ist wie der Wechselgesang in einer Kirche zwischen Vorsänger und Chor. Fry versteht noch immer nicht, was da geschrien wird. Später findet er jemanden, der es ihm übersetzt: «Wenn der Sturmsoldat ins Feuer geht, / ei, dann hat er frohen Mut, / und wenn’s Judenblut vom Messer spritzt, / dann geht’s nochmal so gut.»

Fry flüchtet in eines der Cafés, deren Fenster nicht zersplittert sind. Von dort beobachtet er die Straße, sie wird jetzt auf ganzer Breite von den Schlägertrupps beherrscht, kein Passant wagt sich auf Bürgersteig oder Fahrbahn. Zwei SA-Leute kommen ins Café und patrouillieren an den Tischen entlang, ein einzelner, vielleicht jüdischer Gast erstarrt, wendet den Kopf ab, versucht, den Blicken der Uniformierten zu entgehen. Die beiden steuern auf ihn zu, einer der Männer greift nach dem Ehrendolch an seinem Gürtel, holt aus, stößt die Klinge in die wehrlos daliegende Hand des Gastes und heftet sie an die Tischplatte. Das Opfer brüllt, kreischt, starrt entsetzt auf seine Hand, die Kerle lachen, der eine reißt das Messer wieder heraus. Feixend verlassen sie das Café, niemand hält sie auf.

Auf der Straße sammeln sich jetzt die Schläger. Ein großer junger Mann hält eine kurze Rede, kaum mehr als eine Aneinanderreihung von Schlagworten und Beleidigungen, dann formiert sich eine Art Demonstrationszug. Die Männer skandieren «Juden raus! Juden raus! Juden raus!», heben den Arm zum Hitlergruß und marschieren den Kurfürstendamm hinauf.

Fry verlässt das Café, die Lage scheint sich zu beruhigen, und geht die wenigen Schritte zum Hotel Stern. Zurück in seinem Zimmer versucht er, einen klaren Gedanken zu fassen. Er stellt sich ans Fenster, schaut hinab auf die Straße. Nach einigen Minuten kehrt der Demonstrationszug auf der anderen Straßenseite zurück, gefolgt von einem einzelnen, langsam rollenden Polizeiwagen, noch immer schreien die Männer Parolen, Fry versteht sie nicht.

Als der Demonstrationszug schließlich verschwunden ist, setzt sich Fry an den Tisch seines Zimmers, nimmt sein Notizbuch, zwingt sich zur Ruhe und beginnt aufzuschreiben, was er gesehen hat.

Auf den ersten Blick wirkt Varian Mackey Fry wie ein vom Glück verwöhnter junger Mann: Sohn eines Börsenhändlers, talentiert, exzellent ausgebildet, erfolgreich, weltläufig. Aber dieser Blick täuscht. Quer durch sein scheinbar so freundliches Dasein zieht sich ein Riss. Seine Mutter leidet seit seiner Geburt 1907 an heftigen Depressionen, sie hat viel Zeit in Kliniken zugebracht und sich notgedrungen nicht so um ihren Sohn kümmern können, wie sie es gewollt hätte. Ihre Krankheit hat Spuren bei Fry hinterlassen, er steht trotz seiner überragenden Fähigkeiten labil im Leben. Das Gefühl, um etwas betrogen worden zu sein, worauf er ein Anrecht gehabt hätte, hat ihn reizbar gemacht.

Wer ihn näher kennenlernt, spürt gelegentlich, dass der Umgang mit ihm schwierig werden kann. Er hat eine unberechenbare, widerborstige Seite. Manchmal verhält er sich wie eine Bulldogge, die zuschnappt und nicht mehr lockerlassen kann. In solchen Momenten hat er keine Scheu, unangenehm zu werden, polemisch und verletzend, obwohl er seinen Zielen damit eher schadet als nutzt.

Solche Ausbrüche gehörten von Kindesbeinen an zu ihm. Dreimal ist er von den teuren Internaten geflogen, auf die ihn sein Vater geschickt hat. Er gehörte zu den guten, in manchen Fächern sogar zu den hervorragenden Schülern, er liebte vor allem die klassischen Sprachen, Latein und Griechisch. Doch mit einiger Regelmäßigkeit überkam ihn der Drang, gegen die ehrwürdigen, oft ein wenig lächerlichen Traditionen der noblen Lehranstalten zu rebellieren. Und egal auf welche Schule er kam, überall galt er schnell als Einzelgänger, der keinen Wert darauf legt, sich beliebt zu machen. Im Gegenteil, er war oft hochnäsig und ließ andere spüren, wie wenig er von Menschen hielt, die mit dem Strom schwimmen.

Mit einer Ausnahme: An der Harvard-Universität lernte er Lincoln Kirstein kennen, den Sohn vermögender jüdischer Eltern aus Boston. Kirstein begeisterte sich wie Fry für Avantgardekunst, für neue Literatur, Musik und Malerei. Schon in der Highschool hatte sich Fry, als er hörte, James Joyce’ Roman Ulysses stehe in den USA wegen Pornografie auf der Liste verbotener Bücher, ein Exemplar direkt vom Verlag aus Paris bestellt. Als es bei ihm ankam, war er maßlos stolz darauf. Es zu besitzen, empfand er als Auszeichnung, ein rebellisches Buch für einen rebellischen Menschen. Er wollte es gar nicht mehr aus der Hand legen und las seinen Mitschülern daraus vor, was prompt für den nächsten Skandal sorgte, denn die Lehrer hielten nichts davon, dass einer ihrer Schüler Pornografie im Internat verbreitete.

Fry liebte schon damals das provokatorische Element der Avantgarde, ihre Kompromisslosigkeit, ihre Bereitschaft zum radikalen Bruch mit Konventionen. Als er in Kirstein einen Gesinnungsgenossen traf, gründeten die beiden eine Zeitschrift, Hound & Horn, größtenteils bezahlt mit Geld von Kirsteins Vater. Sie wollten ihre Helden der Moderne in Harvard populär machen, sie druckten Joyce, T. S. Eliot, Ezra Pound, Gertrude Stein oder Bilder von Picasso. Kirstein reiste mit seinen Eltern nach England, besuchte T. S. Eliot und versuchte nach seiner Rückkehr, den Präsidenten der Universität zu überreden, Eliot als Gastprofessor einzuladen. Hound & Horn machte von der ersten Nummer an enormen Eindruck, auch bei den Professoren. Fry und Kirstein galten im Handumdrehen als kommende Intellektuelle, wurden gelobt, gefördert und herumgereicht von Party zu Party.

Viel von der Anerkennung, die Fry als Journalist genießt, stammt noch aus dieser Zeit. Das Magazin hat ihm die Aura eines jungen Mannes verliehen, der einen eigenen Kopf hat und einen scharfen Blick für Themen der Zukunft. Er gilt als streitbarer Mann, aber eine gewisse geistige Widerborstigkeit wird von jemandem wie ihm geradezu erwartet. Kollegen haben ihm den Beinamen «Varian the Contrarian» gegeben.

Natürlich geriet Fry irgendwann auch mit Kirstein aneinander. Ihre Zeitschrift hatte einen elitären Ruf, und um eine größere Leserschaft anzusprechen, wollte Kirstein populärere Artikel im Heft unterbringen. Fry fand das niveaulos und verteidigte eisern seine Ambitionen. Schließlich kam es zum Krach, und Fry verließ die Redaktion. Er ist kein Mann für Kompromisse.

Trotz seiner Erfolge wollte man ihn auch in Harvard irgendwann von der Universität verweisen. Er hatte ein «For sale»-Schild gestohlen und vor dem Büro des Universitätspräsidenten aufgestellt, weil er ihn für bestechlich hielt. Das war die letzte einer ganzen Reihe von Provokationen gewesen, mit denen er die Geduld aller strapazierte. Wenn ihm die Universität dennoch eine letzte Chance gab, hatte er das der Petition eines besonders gutwilligen Professors und einer Redakteurin des Atlantic Monthly, Eileen Hughes, zu verdanken. Besonders der Brief von Eileen machte Eindruck, sie erwähnte die Krankheit seiner Mutter und deutete an, etwas mehr Führung durch eine «ältere und vernünftigere Person» – sie war sechs Jahre älter als Fry – könne ihn schnell auf einen guten Weg zurückbringen. Unerwähnt ließ sie, dass sie beide ein Liebespaar waren, das musste ein Geheimnis bleiben, bis Fry sein Examen ablegte. In der Woche danach heirateten sie.

Noch in der Nacht hat Fry seinen Bericht über die Straßenschlacht auf dem Kurfürstendamm an die New York Times durchgegeben. Die Redaktion ist dankbar, mit ihm einen unabhängigen Augenzeugen gefunden zu haben für diese größte antisemitische Gewalteruption seit Jahren. Sicher, es hat in Deutschland immer wieder Übergriffe gegen Juden gegeben, aber nichts von dieser Dimension. Die Zeitung bringt die Meldung über den blutigen Krawall gleich vorn auf der ersten Seite, Frys Schilderung folgt auf Seite vier.

Am nächsten Morgen ruft Fry im Informationsbüro der NSDAP für die ausländische Presse an, er will mehr über die Hintergründe der Ausschreitungen erfahren. Große Hoffnungen macht er sich nicht, vielmehr rechnet er damit, abgewimmelt zu werden. Doch zu seiner Überraschung erhält er einen Gesprächstermin, er soll sofort kommen. Als er das Hotel verlässt und auf die Straße tritt, sieht er, dass die Hauswände am Kurfürstendamm mit antijüdischen Plakaten förmlich übersät sind. Er betrachtet sie genau, die verzerrten Visagen, ihre Hakennasen, geilen Münder, Glubschaugen. Als er zwei Plakate abreißt, kommen Polizisten auf ihn zu und wollen ihn festnehmen. Sie drängen ihn in das Foyer eines Kinos, fragen nach seinen Personalien. Er hat keine Zeit zu verlieren, er ist in dem NSDAP-Büro verabredet, also spielt er den ahnungslosen Touristen und behauptet, er habe die Zeichnungen für Zeitungswerbung gehalten. Ob er die Blätter behalten dürfe, er möchte sie als Souvenirs mitnehmen nach Amerika. Sobald die Beamten seinen Akzent hören, werden sie umgänglicher und belassen es bei einer Belehrung, es handele sich um Propaganda der Partei, die nicht entfernt werden dürfe. Auf seine Frage, ob der Aufruhr gestern ebenfalls Propaganda der Partei gewesen sei, erhält er nur ein vages Nicken.

Das Büro des Auslandspressedienstes liegt kurz hinter dem Brandenburger Tor an der Wilhelmstraße. Es herrscht dort eine andere Atmosphäre als in den deutschen Ämtern, in denen sich Fry bislang umgeschaut hat. Niemand bellt hier «Heil Hitler» oder reckt den rechten Arm, es geht ziviler zu. Der Chef selbst, Ernst Hanfstaengl, kommt Fry entgegen, er ist ein Hüne von fast zwei Metern, sein Haar pomadisiert und streng in der Mitte gescheitelt. Er wirkt wie ein Zirkusdirektor, der gleich seinen Zylinder schwenkt, um die Raubtiernummer anzukündigen.

Hanfstaengl spricht glänzend Englisch, so gut, dass Fry den Tonfall des typischen Harvard-Absolventen heraushören kann. Er kommt aus einer reichen Münchner Verlegerfamilie, hat nach dem Studium noch eine Weile als Kunsthändler in New York gearbeitet, bevor er, zurück in Deutschland, zum Gefolgsmann Hitlers wurde. Aber er passt nicht zu den anderen Parteivasallen. Er hat nichts von ihrer Brutalität und ihrem Machtbewusstsein. Sein Büro, halb Gelehrtenklause, halb chaotische Redaktionsstube, ist vollgestopft mit Akten, Büchern, Stapeln alter Zeitungen, in einer Ecke steht ein Klavier.

Das Gespräch verläuft anders, als Fry erwartet hat. Hanfstaengl ist kein Diplomat, kein Mann der leisen Töne. Offenbar will er seinen Gast, der von derselben Universität kommt wie er, durch die Souveränität beeindrucken, mit der er über alle politischen Sprachregelungen hinweggeht. Die Behauptung der deutschen Zeitungen, die Krawalle seien eine spontane Aufwallung des Volkszorns gewesen, wischt er beiseite. Alles ist, sagt er, selbstverständlich von Leuten der Partei organisiert worden. Der Gloria-Palast am Kurfürstendamm zeigt zurzeit einen schwedischen Film, Pettersson & Bendel, einen billigen Krimi, in dem ein schmieriger jüdischer Finsterling einen strahlend blonden arischen Geschäftsmann übers Ohr zu hauen versucht – und natürlich scheitert. Am vergangenen Freitag, drei Tage vor dem Krawall, saßen Besucher in dem Kino, die so taten, als seien sie empört über die antisemitische Tendenz des Films, und die Vorstellung durch Zwischenrufe und lautes Zischen störten.

Die Zwischenrufer waren selbstverständlich keine Juden, sondern Provokateure, sagt Hanfstaengl, SA-Männer in Zivil, die den Auftrag hatten, jüdische Störer zu spielen, um einen läppischen Vorwand zu schaffen für das längst vorbereitete Pogrom. Der Angriff, das Leib- und Magenblatt von Joseph Goebbels, erschien dann am Montagnachmittag mit einem feurigen Leitartikel, der die Deutschen vor dem angeblich dreisten Auftreten der Juden warnte und sie aufforderte, sich endlich zu wehren. Danach brauchte Goebbels nur noch seine Leute vor den Gloria-Palast zu schicken und nach Lust und Laune losprügeln zu lassen. Die meisten hätten, wohl zur Tarnung, weiße Hemden getragen und nicht ihre SA-Uniformen.

Fry hört Hanfstaengl staunend zu. Nicht das Doppelspiel der SA überrascht ihn, im Gegenteil, es gab viele Indizien dafür, dass der Krawall inszeniert war. Doch damit, dass ein Pressesprecher derart ungeschützt Geheimnisse seiner Partei ausbreitet, noch dazu vor einem ausländischen Journalisten, der sich der Zensur leicht entziehen kann, damit hat Fry nicht gerechnet. Natürlich streut Hanfstaengl ab und zu Hinweise ein, dass manche seiner Bemerkungen vertraulich sind und von Fry nicht öffentlich zitiert werden dürfen. Aber offenkundig hat er keine Lust, in den entscheidenden Punkten behutsam zu formulieren. Er isst regelmäßig mit Hitler zu Mittag! Sie sind seit den ersten Jahren der Bewegung befreundet! Schon beim Marsch auf die Feldherrnhalle 1923, Hitlers Putschversuch, war er mit dabei. Warum sollte er nicht freiheraus sagen, was er denkt?

Hitler duldet – so Hanfstaengls Überzeugung – die falschen Männer in seiner Umgebung. Göring und Goebbels, das sind Fanatiker, die ihn in eine unheilvolle Richtung drängen. Es ist kaum zu übersehen, dass Hanfstaengl nur einen Mann für fähig hält, Hitler kompetent zu beraten, nämlich Hanfstaengl selbst. Und es ist, deutet er an, von allergrößter Bedeutung, dass er tatsächlich zum Führer durchdringt. Es gibt nämlich, erklärt er Fry, unter Hitlers Paladinen zwei kontroverse Lager. Eine moderate Gruppe möchte die Juden in speziell ausgewiesenen Reservaten unterbringen, um sie konsequent von der arischen Bevölkerung zu trennen. Die radikale Gruppe dagegen will die Judenfrage durch ein Blutbad lösen. Fry lauscht, während die beiden Männer zum Abschied die Hände schütteln, den Worten Hanfstaengls hinterher. Er hat Blutbad gesagt.

Auf dem Rückweg zum Hotel Stern wird Fry klar, dass er etwas gehört hat, das selten in dieser Deutlichkeit ausgesprochen wird und das wohl kaum jemandem in Amerika bewusst ist. Wenn Hanfstaengl von einem Blutbad spricht, dann ist Mord gemeint, Massenmord an den Juden. Wie viele Hunderttausend Juden gibt es in Deutschland? Will die radikale Fraktion der Nazis sie tatsächlich töten? Lässt sich ein Blutbad in einem solchen Ausmaß technisch überhaupt bewerkstelligen? Schwer vorstellbar. Aber Hanfstaengl bewegt sich im engsten Umfeld Hitlers. Fry kann, was so ein Mann sagt, nicht als Unsinn abtun.

Er weiß nicht, was er von diesem Gespräch halten soll. Doch zwei Dinge sind sicher. Erstens wird es gesünder für ihn sein, nicht über Hanfstaengls Bemerkung zu reden, solange er auf deutschem Boden ist. Und zweitens darf er sie den amerikanischen Zeitungslesern nicht vorenthalten. Im nächsten Artikel für die New York Times muss er erwähnen, was Hanfstaengl da ausgeplaudert hat. Vielleicht wird das den Amerikanern endlich die Augen öffnen, was das für Leute sind, die derzeit mitten in Europa die Macht in Händen halten.

Briançon, 16. Juli 1935

Heinrich Mann trägt jetzt keinen Kinnbart mehr. Er hat sich den schmalen Haarstreifen abrasiert, der von der Unterlippe bis zur Kinnspitze reichte und ihm ein leicht verwegenes Aussehen gab. Nur den Schnurrbart, der inzwischen grau geworden ist, hat er stehen lassen. Er wirkt vornehmer so, vielleicht sogar jünger, aber auch ein wenig brav.

An demselben Tag, an dem Varian Fry in Berlin von unfassbaren Plänen hört, nimmt sich Heinrich Mann im französischen Alpenstädtchen Briançon die Zeit, einen langen Brief an seinen Bruder Thomas in der Schweiz zu schreiben. Heinrich wohnt mit seiner Freundin Nelly im ehrwürdigen Hôtel du Cours, sie sind zur Erholung hier. Briançon ist im Hochsommer wohltuend kühl, die Berge bieten wunderbare Ausblicke, und in der Altstadt ducken sich die Häuschen an die mächtige Stiftskirche wie Küken unter die Fittiche ihrer Glucke. Nelly, fast dreißig Jahre jünger als er, macht die Sommerhitze in Nizza, wo sie seit ihrer Flucht aus Deutschland leben, nicht so viel aus. Aber er, jetzt vierundsechzig, braucht eine Pause. Die vergangenen beiden Jahre im Exil waren aufreibend für ihn.

Mit dem Brief an Thomas hat er lange gezögert. Es gibt allerlei Mitteilenswertes, doch Heinrich möchte die Nachrichten in einen diplomatischen Tonfall kleiden, damit sie auf keinen Fall die Versöhnung zwischen ihnen gefährden, eine Versöhnung, die oft genug so wirkt, als sei sie nur ein Nichtangriffspakt.

Während des Ersten Weltkriegs hatten sie alle Brücken zwischen sich abgebrochen. Thomas posaunte damals seine Kriegsbegeisterung übers Land und erging sich in völkerpsychologischen Klischees über deutsche Seelentiefe, englischen Krämergeist oder die bloß vernünftige, talmihafte Zivilisiertheit der Franzosen. Heinrich, der Pazifist und Bewunderer französischer Literatur, konnte so viel nationalistische Borniertheit nicht ertragen. Öffentlich hielten sich beide zurück, für Uneingeweihte waren die wenigen gedruckten Anspielungen auf ihr Zerwürfnis kaum zu entschlüsseln. Aber privat schickten sie verachtungsvolle Briefe, die tiefe Wunden hinterließen. Erst vier Jahre nach dem Krieg, 1922, schlossen die beiden einen familiären Burgfrieden – der sich auch deshalb als tragfähig erwies, weil Thomas in politischen Fragen eine radikale Kehrtwende machte und sich endlich zu Republik und Demokratie bekannte. Doch wirklich herzlich ist ihr Verhältnis nicht. Sie gehen behutsam miteinander um, fast ein wenig zeremoniell, und sind darum bemüht, die alten Gräben nicht wieder aufzureißen.

Nach über zwei Jahren harter und konzentrierter Arbeit hat Heinrich jetzt im Frühsommer den ersten Band seines Henri Quatre fertiggestellt, eines Romans über Heinrich von Navarra, der im 16. Jahrhundert zum König von Frankreich aufstieg. Es ist sein wichtigstes und bestes Buch seit langer Zeit, das hat ihm jeder bestätigt, der das Manuskript vorab lesen durfte. Ein genau recherchierter, prachtvoller historischer Bilderbogen, gewidmet einem Herrscher, der sein Land nicht nur zu neuer Stärke führt, sondern es in Religionsfragen zu nie gekannter Toleranz und Liberalität erzieht. Im ersten Moment klingt das, als hätte sich Mann aus der politisch finsteren Gegenwart in eine heile, menschenfreundliche Vergangenheit zurückgeträumt. Doch er hat den Gegenspielern seines weisen Königs Henri in dem Roman einige gut erkennbare Züge von Hitler und Goebbels verliehen, was das Buch zugleich zu einer Abrechnung mit den Nazis macht.

Doch darüber verliert er in seinem Brief an Thomas kein Wort. Das würde den Bruder nicht sehr interessieren oder könnte, schlimmer noch, die literarischen Rivalitäten zwischen ihnen wiederbeleben. Er will vielmehr auf eine möglichst harmlose Weise von dem spektakulären Schriftstellerkongress berichten, an dem er vor drei Wochen teilgenommen hat, Thomas aber nicht. Der Besuch war ein Triumph für Heinrich. Mehr als zweihundertfünfzig Autoren und Autorinnen aus aller Welt waren nach Paris gekommen, darunter so bedeutende Kollegen wie Bertolt Brecht, André Gide, Lion Feuchtwanger, Anna Seghers, Aldous Huxley, André Breton oder Boris Pasternak. In dem Riesensaal der Maison de la Mutualité drängten sich trotz der brütenden Hitze, die über der Stadt lag, mehr als dreitausend Zuhörer. Ziel war es, eine geeinte Protestfront der Kultur gegen die Nazis zu etablieren. Die vielen zerstrittenen Grüppchen kommunistischer, sozialistischer, sozialdemokratischer, betont christlicher oder bürgerlich-liberaler Autoren sollten endlich eingeschworen werden auf ein starkes Widerstandsbündnis gegen Hitler und Mussolini.

Der Kongress war eine Idee kommunistischer, genauer: moskautreuer Autoren gewesen. Schnell war der Verdacht lautgeworden, er habe insgeheim die Aufgabe, Stalins Regime unter Intellektuellen einen besseren Ruf und mehr Einfluss zu verschaffen. Die Sowjetunion wolle als die einzige moralisch akzeptable Alternative zum Terror der Faschisten und zur Ausbeuterei der Kapitalisten gelten. Heinrich Mann war sich über die schlecht verborgenen Absichten der Veranstalter klar, aber solche propagandistischen Hintergedanken nahm er hin. In seinen Augen ist das bürgerliche Europa ohne den Rückhalt der aufstrebenden Sowjetunion ohnehin verloren.

Natürlich konnte auf dem Kongress nicht jeder der zweihundertfünfzig teilnehmenden Autoren zu Wort kommen. Aber ihn, Heinrich Mann, hatte das Organisationskomitee ausdrücklich aufgefordert zu sprechen. Als er ans Rednerpult trat, erhob sich der ganze Saal, darunter viele der wichtigsten Schriftsteller Europas, und applaudierte anhaltend ihm zu Ehren. Auf den Emporen, wo die Kommunisten ihr Fußvolk platziert hatten, stimmten einige die Internationale an, wurden aber von anderen durch Zurufe sofort wieder zum Schweigen gebracht. Der aufbrandende Gesang hätte sonst allzu deutlich gemacht, wie sehr die Versammlung von Stalins Gefolgsleuten dominiert wurde. Allerdings war der Kommandoton, der die spontane Geste blitzschnell unterdrückte, im Grunde genauso verräterisch.

Nach Heinrichs Auftritt kam Thea Sternheim zu ihm an die Bühne, die ehemalige Frau Carl Sternheims, dessen satirische Theaterstücke ihn immer wieder beeindruckt haben. Sie kennen sich gut, hatten sich aber seit einigen Jahren aus den Augen verloren. Thea Sternheim war vorausschauend genug gewesen, Deutschland bereits Monate vor der Machtübernahme Hitlers zu verlassen, sie lebt jetzt in Paris. Heinrich Mann dagegen hatte erst in letzter Minute eingesehen, dass ihn sein Ruhm vor den Nazis nicht schützen konnte. Er war so unauffällig wie möglich mit dem Zug von Berlin an den Rhein gefahren, hatte den Zug in dem kleinen Grenzort Kehl verlassen und war über eine Brücke nach Frankreich gelaufen. In der einen Hand ein Köfferchen, in der anderen einen Regenschirm, mehr konnte er nicht retten ins Exil. Fast wäre es zu spät gewesen, einen Tag nach seiner Flucht stürmten SA-Leute in seine Berliner Wohnung, um ihn festzusetzen.

Schnell fanden Thea Sternheim und er in ein vertrautes Gespräch und tauschten Erinnerungen an ihre Berliner Jahre aus. Dann allerdings stellte sich André Gide zu ihnen, und es begann ein seltsames Spiel: Auch Gide kennt Thea Sternheim und Heinrich Mann seit geraumer Zeit, und er bat sie für ein halbes Stündchen aus dem überhitzten Saal ins Café Les Deux Magots am Boulevard Saint-Germain. Die zwei schlossen sich ihm an, aber Gide war immerzu abgelenkt, musste beim Verlassen des Hauses noch hier und da und dort Bekannte begrüßen und ließ die beiden warten. Selbst als sie im Café ankamen, holte er ein befreundetes Ehepaar mit an den Tisch, unterhielt sich nur mit ihnen und würdigte Heinrich Mann kaum eines Wortes. Heinrich begriff schnell, was er davon zu halten hatte. Gide gilt als der bedeutendste Schriftsteller Frankreichs und betrachtete sich deshalb auch als den Star des Kongresses. Folglich hatten ihn die Ehrenbezeugungen des Publikums für Mann in seinem Rangempfinden verletzt, und nun wollte er ihn spüren lassen, wer hier in Paris tatsächlich der meistgefeierte Autor war.

Das alles kann Heinrich seinem Bruder unmöglich schreiben. Selbstverständlich betrachtet sich Thomas Mann als das literarische Oberhaupt der deutschen Exilanten – auch wenn er sich politisch bislang zurückhält und öffentlich noch immer nicht mit den Nazis gebrochen hat. Würde Heinrich in seinem Brief die enorme Respektsbekundung erwähnen, die ihm auf dem Kongress erwiesen wurde, könnte Thomas möglicherweise ebenso eifersüchtig reagieren wie André Gide.

Allerdings haben die Zeitungen über Heinrichs Triumph berichtet, er kann diese Tatsache folglich nicht ganz vor Thomas verbergen, sondern nur versuchen, sie zu entschärfen. Also erwähnt er, wie eindrucksvoll der Kongress verlaufen ist. Es sei ein Zusammenschluss aller Nichtfaschisten gelungen, keineswegs nur der stalinhörigen Kommunisten. «Wenn ein Deutscher auftrat», so schreibt er weiter, «erhob sich das Haus, und oben fing man an, die Internationale zu singen. Den Singenden wurde aber zugerufen: Discipline, camarades! – und dann hörten sie wieder auf.» Es ist zwar eine ziemlich unglaubwürdige Vorstellung, dass jedem deutschen Redner stehende Ovationen dargebracht worden seien, dass jedes Mal die Internationale angestimmt und jedes Mal wieder abgebrochen worden sei. Aber immerhin tarnt das Heinrichs Erfolg, ohne ihn völlig zu verschweigen.

Zum Abschluss des Briefes macht Heinrich noch ein letztes Zugeständnis an den Bruder. Im Mai haben Thomas und dessen Frau Katia, dieses ebenso kultivierte wie unerbittliche Paar, ihn und Nelly in Nizza besucht. Heinrich schrieb gerade an den letzten Seiten des Henri Quatre, ließ aber alles liegen, um die beiden vom Bahnhof abzuholen und in ihr Hotel zu bringen. Doch dass Nelly aus einem ganz anderen Lebenskreis stammt als diese Gäste, ließ sich beim besten Willen nicht verbergen.

Heinrich hat Nelly vor sechs Jahren in Berlin kennengelernt, im Bajadere, einem Nachtclub beim Kurfürstendamm, wo sie als Animiermädchen arbeitete. Eigentlich heißt sie Emmy Westphal, nennt sich aber Nelly Kröger. Sie ist eine rotblonde, üppige Schönheit, lebenslustig, oft recht laut und ziemlich geradeheraus. Von Literatur oder Kunst versteht sie nichts, sie ist die Tochter eines Dienstmädchens, unehelich geboren, und ihr Stiefvater ist ein einfacher Fischer. Chancen auf eine solide Schulbildung hat sie nie gehabt. Mit anderen Worten, die Gepflogenheiten einer intellektuellen Konversation sind ihr fremd. Außerdem trinkt sie mehr, als für sie gut ist.

Heinrich kümmert das nicht. Ihm waren die Regeln bürgerlicher Wohlanständigkeit schon immer herzlich egal. Er liebt Nelly für ihre Jugend, für ihre Offenherzigkeit und nicht zuletzt für ihren Mut, die Emigration mit ihm zu teilen. Sie ist nur deshalb in den Blick der Nazis geraten, weil sie schon in Berlin mit ihm zusammenlebte und ihm bei seiner Flucht geholfen hat. Das wäre wohl kein unlösbares Problem gewesen, einer ihrer Stiefbrüder ist Scharführer bei der SS. Mit dessen Verbindungen hätte sie sicher einen Weg finden können, trotz allem in Deutschland zu bleiben. Sie hat sich aber für Heinrich entschieden, für das Leben an der Seite eines viel älteren Schriftstellers, der jetzt im Exil nur über sehr unsichere Zukunftsaussichten verfügt.

Thomas und Katia brachten Nelly zur ersten Begegnung in Nizza einen Strauß Rosen mit. Sie waren darauf bedacht, ein freundliches Verhältnis zu ihr zu finden. Doch als sie dann zu viert beim Abendessen im Régence saßen, einem der feinsten Restaurants der Stadt, und Nelly ungeniert trank und plapperte, ging sie Thomas auf die Nerven. In seinen Augen ist sie nichts als eine alberne, schrecklich ordinäre Person.

Der folgende Abend verlief zwar besser. Heinrich hatte Bruder und Schwägerin in die neue Wohnung in der Rue du Congrès eingeladen. Nelly kochte ein vorzügliches Abendessen, bis tief in die Nacht unterhielten sie sich im Wohnzimmer bei Rotwein und Kaffee, die Stimmung war fabelhaft. Allerdings verbrachte Nelly den größten Teil des Abends an den Töpfen in der Küche, so dass sie sich an den Gesprächen kaum beteiligen konnte, was Thomas sehr erleichterte.

Heinrich hat das gemerkt, er ist derzeit besonders sanft, beinahe demütig im Umgang mit seinem Bruder. Er will keinerlei Spannungen aufkommen lassen. Also beendet er den Brief, den er ihm jetzt in Briançon schreibt, mit einem betont formellen Schlusssatz: «Frau Kröger dankt für den Gruß und erwidert ihn.» Das klingt, als wäre Nelly seine Haushälterin, nicht seine Lebensgefährtin. Aber Heinrich ist sich darüber klar, dass sein standesbewusster Bruder, der Nobelpreisträger, auf familiäre Vertraulichkeiten mit Nelly lieber verzichten möchte.

Sanary-sur-Mer, 16. Juli 1935

Marta ist unerbittlich, wenn es um seine Arbeit geht. Nie würde sie ihm nach dem Munde reden. Für Feuchtwanger ist das wichtig, er weiß, auf ihr Urteil kann er sich verlassen. Mit dem Schlusskapitel seines neuen Romans Die Söhne quält er sich nun schon viel zu lange herum. Vor einer Woche, an seinem einundfünfzigsten Geburtstag, war Marta den ganzen Tag über besonders reizend und liebevoll, aber als er ihr abends aus dem Manuskript vorlas, lehnte sie es scharf ab. Selbst ein Geburtstag kann sie nicht nachsichtig stimmen, nicht in literarischen Fragen. Er hat danach sehr schlecht geschlafen und die nächsten Tage mit endlosen Änderungen und Nachbesserungen verbracht.

Heute bringen die Zeitungen üble Nachrichten aus Deutschland. Offenbar hat die SA in Berlin eine regelrechte Judenhatz veranstaltet, nicht heimlich in irgendeinem abgelegenen Stadtteil, sondern mitten auf dem Kurfürstendamm, vor den Augen der Welt. Hier bei ihnen im strahlenden Sanary-sur-Mer, unter den Himmeln Südfrankreichs, bekommen solche Meldungen einen irrealen Beiklang. Es fällt schwer, sie für möglich zu halten. Den ganzen Tag über hat Feuchtwanger mit Lola an dem Manuskript weitergearbeitet, hartnäckig und von Zweifeln geplagt, bis endlich alles zusammenzupassen schien. Am Abend dann liest er Marta den neuen Schluss vor. Doch auch der missfällt ihr, sie ist noch immer nicht zufrieden.

Lion Feuchtwanger hat längst aufgehört, seine Romane selbst niederzuschreiben. Er diktiert sie, das geht schneller. Zusammen mit Lola Serner – sie ist seit bald zehn Jahren seine Sekretärin – hat er eine Methode entwickelt, die Manuskripte in mehreren Arbeitsschritten voranzutreiben und druckfertig zu machen. So geht ihm die Arbeit am leichtesten von der Hand. Um mit den verschiedenen Fassungen nicht durcheinanderzukommen, benutzen sie farbiges Papier: Die erste Version diktiert er ihr auf blaues Papier, dann die zweite auf rotes, die dritte auf oranges, die vierte auf gelbes und schließlich die Reinschrift auf das übliche weiße. Von Schritt zu Schritt kann er so seinen Text zügig ausbauen, umbauen, überfeilen, bis er stimmt.

Glücklicherweise hat sich das Verhältnis zwischen Lola und Marta in letzter Zeit wieder etwas verbessert. Meist ist Marta freundlich zu den Frauen, mit denen Feuchtwanger schläft, aber sobald sie versuchen, ihr, der Ehefrau, den Platz in seinem Leben streitig zu machen, geht sie auf die Barrikaden. Dann strindbergelt sie, wie Feuchtwanger das nennt. Das klingt ironisch, aber wenn sich Martas Zorn entlädt, wird es auch für ihn ungemütlich.

Lola ist jetzt seit rund zwei Jahren eine der Nebenfrauen, mit denen sich Marta arrangieren muss. Einmal hat sie Lion und Lola in flagranti überrascht, was für alle peinlich war, aber für Marta eigentlich keine Überraschung. Zwischen Feuchtwanger und ihr war nie von sexueller Treue die Rede, und er macht aus seinem ständigen erotischen Appetit kein Geheimnis. Die üblichen Heimlichtuereien und Verklemmtheiten beim Rumvögeln sind nichts für ihn. Auch sie hat gelegentlich Affären, ist aber viel diskreter als er und nicht so wahllos.

Als sich Feuchtwanger am Anfang seiner Karriere noch als Kritiker durchschlug, beschränkte er sich auf kurze Liebeleien oder Prostituierte. Dann kamen mit seinen Theaterstücken die ersten schriftstellerischen Erfolge, und er lernte Eva Boy kennen, eine Ausdruckstänzerin, sehr knabenhaft, sehr sportlich und gerade erst neunzehn, nicht mal halb so alt wie er. Eva war eine komplizierte Frau, die von einer Krise in die andere rutschte. Einmal versuchte sie, sich mit Schlaftabletten umzubringen, doch Marta merkte es rechtzeitig und konnte sie retten.

Als Marta und Lion von München nach Berlin umzogen, ging Eva mit, ihr Verhältnis mit Feuchtwanger dauerte Jahre. In Berlin avancierte er zum Erfolgsautor, und während ihn seine Romane nicht nur weltberühmt, sondern auch steinreich machten, wurde er in sexueller Hinsicht nahezu unersättlich. Manchmal hatte er fünf oder mehr Freundinnen gleichzeitig, ohne deshalb auf Prostituierte zu verzichten. Er ist ein kleiner, drahtiger Mann und sicher keine Schönheit. Aber seine Intelligenz und die Unbefangenheit, mit der er beim Flirten zur Sache kommt, wirken auf viele Frauen animierend. Für die Villa, die er und Marta sich damals im Grunewald bauen ließen, planten sie getrennte Schlafzimmer, was Lions Eskapaden entgegenkam.

Die Flucht aus Deutschland hat an ihrem Leben erstaunlich wenig verändert. Natürlich war es ein harscher Verlust, als die Nazis ihr Haus im Grunewald beschlagnahmten. Aber die Villa Valmer, die sie hier in Sanary gemietet haben, ist letztlich noch schöner. Sie liegt auf einem der Hügel des Ortes, strahlend weiß, mitten in einem großen, verschwenderisch blühenden Garten mit direktem Blick aufs Meer. Die geschwungene Küstenlinie mit einigen dekorativen Inselchen und dazu der kleine Fischerhafen Sanarys wirken wie eine Traumkulisse. Rechts und links von der Villa wuchern Ölbäume, Feigenbäume und Pinien die Hügel hinauf. Das Haus hat großzügige hohe Räume, eine wunderbare Terrasse, ein helles, luftiges Arbeitszimmer für Lion – viel besser kann man nicht leben. Beim Einzug war Feuchtwanger zunächst noch skeptisch, aber inzwischen hat er sich in das Haus regelrecht verliebt.

Selbstverständlich gibt es auch hier neben Marta und Lola noch andere Frauen. Seit Hitlers Machtübernahme ist Sanary zur Zuflucht vieler deutscher Emigranten und natürlich auch Emigrantinnen geworden. Außerdem ist der Ort schon seit Jahrzehnten die Wahlheimat einer stattlichen Schar von Künstlern und Lebenskünstlern, wie etwa der bildhübschen amerikanischen Zeichnerin Eva Herrmann oder der Opernsängerin Annemarie Schön, die ab und zu mit Feuchtwanger schläft, dafür aber jedes Mal ein Geldgeschenk erwartet.

Außerdem hat die Côte d’Azur noch einen weiteren Reiz, dem er schwer widerstehen kann. Es gibt hier eine Menge Casinos. Feuchtwanger spielt liebend gern um Geld, von Jugend an ist das sein zweites Laster. Meist verliert er. Früher haben seine Spielschulden gelegentlich beängstigende Ausmaße angenommen, und Marta musste lernen, mit ihm durch üble Finanzengpässe zu manövrieren. Doch seit ihm Verlage aus aller Welt wahrhaft königliche Honorare für seine Bücher überweisen, ist das vorbei.

Auch Feuchtwanger hat, wie Heinrich Mann, den Schriftstellerkongress in Paris besucht. Schon Wochen zuvor hatten ihn befreundete Autoren bestürmt, daran teilzunehmen – vor allem Autoren, die über glänzende Verbindungen in die Sowjetunion verfügen. Zuerst hatte er noch gezögert, denn es war während der Vorbereitungen zu dem Treffen zu einem schäbigen Zwischenfall gekommen und zu einer echten Tragödie.

Begonnen hatten die Querelen mit einer der üblichen Stänkereien im Literaturbetrieb: Ilja Ehrenburg, ein russischer Schriftsteller, der meist in Paris lebt und zu den Organisatoren des Kongresses gehörte, zog in einem Zeitungsartikel im typischen Tonfall stalinistischer Funktionäre über die französischen Surrealisten her. Er bezeichnete sie als geisteskrank und arbeitsscheu, nannte sie «junge Burschen, die aus der Verrücktheit ein Geschäft machen», ihre Zeit mit «Päderastie und Träumen» verschwenden und schamlos das Geld ihrer Eltern oder Frauen verplempern.

Eine billige, bornierte Polemik, aber im Pariser Literaturbetrieb sorgte sie für einen stattlichen Skandal und für jede Menge Gesprächsstoff. Vor allem André Breton, der sich als Erfinder und Vordenker des Surrealismus betrachtet, fühlte sich durch die Attacke diffamiert. Er ist ein stolzer, machtbewusster Mann, dem leider jeder Sinn für Humor fehlt und der vielleicht auch deshalb besonders empfindlich auf Kritik reagiert.

Obwohl Breton wie Ehrenburg in Paris lebt, waren sich die zwei noch nie begegnet. Doch sie liefen sich ausgerechnet wenige Tage vor Kongressbeginn auf dem Boulevard du Montparnasse über den Weg. Beide sind streitlustige Männer mit mächtigen dunklen Mähnen, die sie streng zurückkämmen. Ehrenburg hatte gerade ein Café verlassen und war im Begriff, die Straße zu überqueren, als Breton auf ihn zuging und ihn ansprach:

«Ich bin gekommen, um eine Rechnung mit Ihnen zu begleichen, Monsieur.»

«Und wer sind Sie, Monsieur?», fragte Ehrenburg.

«Ich bin André Breton.»

«Wer?»

Woraufhin Breton seinen Namen gleich mehrfach wiederholte, immer zusammen mit einer Ohrfeige und einer der beleidigenden Bezeichnungen, die Ehrenburg den Surrealisten angeheftet hatte. Er sei der geisteskranke Breton. Ohrfeige. Der arbeitsscheue Breton. Ohrfeige. Der verrückte Breton. Ohrfeige. Der Päderast Breton …

Ehrenburg wehrte sich nicht gegen die Schläge, schützte nur sein Gesicht mit den Händen und drohte: «Das wird Ihnen noch leidtun.»

Tatsächlich setzte Ehrenburg daraufhin im Organisationskomitee des Schriftstellerkongresses durch, dass weder Breton noch irgendein anderer Surrealist während des Treffens eine Rede halten oder auch nur die Bühne betreten durfte. Er wollte Bretons Leute aus der Öffentlichkeit verbannen, er wollte dem Surrealismus buchstäblich das literarische Existenzrecht aberkennen. Im Komitee kam es darüber zu heftigem Streit, vor allem der junge Dichter René Crevel, der wie Ehrenburg Mitglied der Kommunistischen Partei war, zugleich aber André Breton als seinen literarischen «Gott» verehrte, versuchte, Bretons Ausschluss mit allen Mitteln abzuwenden. Als Crevel nach stundenlangen, ermüdenden Debatten einsehen musste, dass er die Entscheidung nicht rückgängig machen konnte, kam es zur Tragödie. Er verließ das Büro des Komitees, ging in seine Wohnung, schrieb auf einen Zettel «Verbrennt mich», öffnete den Gashahn und brachte sich um.

Schnell wurde klar, dass Crevel wohl nicht durch den Konflikt zwischen Breton und Ehrenburg in den Selbstmord getrieben worden war. Vielmehr hatte er seit Jahren Tuberkulose und kurz vor seiner Tat von einem Arzt erfahren, dass die Krankheit nun auch seine Nieren zerstöre und ihm nur noch wenig Zeit blieb. Dennoch kursierten sofort wüste Gerüchte über Ehrenburgs Rachefeldzug gegen Breton. Um ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen, blieb dem Organisationskomitee nichts anderes übrig, als einen Kompromiss zu finden. Mit Paul Éluard setzte man einen bekannten Lyriker und engen Freund Bretons auf die Rednerliste, der nun offiziell für die Surrealisten sprechen durfte.

Für solche überspannten Fehden hat Feuchtwanger nichts übrig. Er ist in politischen Dingen nicht so engagiert wie Heinrich Mann, letztlich lockte ihn der Kongress nicht sehr. Aber als es dann hieß, Lilo Dammert werde dort sein, hat er sich doch entschlossen, für eine Woche nach Paris zu fahren. Lilo ist Drehbuchautorin, er kennt und bewundert sie, seit sie sich in Berlin kennengelernt haben. Allerdings hat er sie nie dazu bringen können, mit ihm ins Bett zu gehen.

Das Wetter ist strahlend schön, als er in Paris ankommt, die Stadt präsentiert sich in ihrem ganzen Zauber. Kaum ist er im Hotel, erreichen ihn Anrufe vom Organisationskomitee. Vor ein paar Tagen hieß es noch, er könne seinen Vortrag selbstverständlich auf Deutsch halten. Jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass er doch Französisch sprechen soll. Sofort engagiert er eine Sekretärin und eine Übersetzerin und beginnt, seinen Text in rasender Hast zu überarbeiten, sein Auftritt ist schon für den nächsten Tag eingeplant. Trotzdem hält er sich den Abend für Lilo Dammert frei. Sie gehen aus, und natürlich flirtet er mit ihr. Sie amüsiert sich großartig, lässt sich aber nicht verführen.

Zurück im Hotel kann Feuchtwanger nicht schlafen, die Übersetzung seines Vortrags lässt ihm keine Ruhe. Am Morgen kommt Bertolt Brecht kurz bei ihm vorbei, sie kennen sich aus ihren Jahren in München und Berlin, auch er wird auf dem Kongress sprechen. Dann arbeitet Feuchtwanger weiter an seinem Text; nachmittags holt er noch eine zweite Übersetzerin dazu. Am Abend ist die Rede endlich fertig. Er hat Lampenfieber, geht in den kochend heißen Kongresssaal, muss aber noch warten. Als er gegen Mitternacht endlich sprechen darf, verpufft sein Vortrag folgenlos. Niemand greift seine Gedanken auf. Keine Ovationen wie bei Heinrich Mann, nur der kleine Pflichtapplaus.

Vielleicht liegt das an den Tumulten, die der französische Lektor Henry Poulaille zuvor ausgelöst hat. Er versuchte, umringt von Gleichgesinnten, das Wort an sich zu reißen, um über das Schicksal des Dissidenten Victor Serge zu berichten, der auf Stalins Geheiß in einem sibirischen Arbeitslager festgehalten wird. Erst nach einigen Rangeleien mit den Ordnern konnte Poulaille zum Schweigen und aus dem Saal gebracht werden. Die Organisatoren reagierten wie aufgescheucht, sie wollen auf dem Kongress das Idealbild einer harmonischen Sowjetgesellschaft zeichnen. Nachrichten über Gegner Stalins, die in Lagern verschwinden, können sie nicht gebrauchen.

Um zu retten, was noch zu retten war, meldete sich Anna Seghers zu Wort. Sie ist nicht nur eine großartige Erzählerin, sondern auch eine treue Stalinistin und hat mit Ehrenburg und anderen den Kongress geplant. «Der Fall Serge gehört nicht hierher», verkündete sie und spielte die Gefahren des Faschismus für den ganzen Kontinent gegen das Schicksal eines angeblich verirrten Einzelnen aus: «In einem Haus, in dem es brennt, kann man nicht einem Menschen helfen, der sich in den Finger geschnitten hat.» Als wäre eine Haft in Sibirien nicht mehr als ein Fingerschnitt. Doch die Debatte ließ sich nicht mehr unterdrücken, dazu ist Victor Serge zu bekannt und das Misstrauen gegen Stalin bei vielen Schriftstellern zu groß.

Natürlich hat sich Feuchtwanger mehr versprochen von seinem Vortrag. Doch wie zum Trost sind die Schriftsteller aus der Sowjetunion nun besonders freundlich zu ihm. Maxim Gorki habe, erzählen sie, seinen Roman Erfolg in den höchsten Tönen gerühmt – und Gorki ist für sie ein literarischer Halbgott. Die sowjetische Botschaft in Paris bittet Feuchtwanger zu einem Empfang, man lädt ihn sogar zu einem offiziellen Besuch nach Moskau ein. Alle seine Romane sollen, so stellt man ihm in Aussicht, in russischer Sprache gedruckt und in hohen Auflagen verkauft werden.

Es ist eine Charmeoffensive, wie sie Feuchtwanger noch nicht erlebt hat. Die Reise nach Moskau reizt ihn nicht, das Angebot, seine Bücher ins Russische zu übersetzen, umso mehr. Er ist kein Kommunist, will auch keiner werden, doch bei solchen Aussichten beginnt das Regime Stalins unwillkürlich in seiner Achtung zu steigen.