25,50 €

Mehr erfahren.

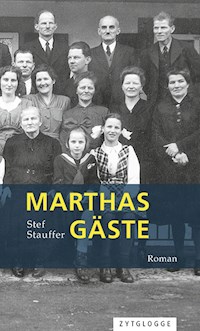

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das pralle Leben im GesternMartha erinnert sich. An ihren Mann, an ihre Brüder und Schwestern, an die Eltern und die Kinder. Martha erinnert sich an die vergangene Zeit, als die Verwandtschaft bei ihr im Haus ein- und ausging und sie am Stubentisch deren Geschichten erfuhr. Die kann sie heute noch alle erzählen. Etwa die, wie der Hermann Mechaniker werden wollte, weshalb das Friedi Schulden hatte, oder warum der Adolf nie geheiratet hat. Das weiss Martha alles noch. Welcher Tag heute ist, das weiss sie nicht. Auch nicht, ob sie bereits gegessen hat oder warum die Tabletten schon wieder fehlen.So alltäglich die geschilderten Episoden auch scheinen, steckt in jeder Geschichte doch eine Prise Enttäuschung, ein geplatzter Traum oder ein Ereignis, welches einen Einschnitt in der jeweiligen Biografie bedeutet. Es geht um Geld und Liebe, Tod und Zukunftspläne, Familie und Freundschaft. Eine exemplarisch anmutende Familiengeschichte in der Berner Landschaft der 1910er bis 1990er Jahre entsteht. Stef Stauffer lässt die dienstfertige Martha derart ungehemmt erzählen, dass Martha die schillerndste Persönlichkeit des Hauses wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

STEF STAUFFER

MARTHAS GÄSTE

Stef Stauffer

MARTHAS GÄSTE

Roman

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.

© 2017 Zytglogge Verlag, Basel

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Angela Fessler

ISBN: 978-3-7296-0934-1

eISBN (ePUB): 978-3-7296-2140-4

eISBN (mobi): 978-3-7296-2141-1

E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch

www.zytglogge.ch

Meiner Mutter

Hinter der schönen Aalegi der Leute auf den Schwarzweissfotos und zwischen den Zeilen ihrer Ansichtskarten und Briefe habe ich diese Geschichten gefunden. So kann es gewesen sein. So oder anders.

Geboren bin ich am ersten Januar neunzehnhundertelf. Als erste von drei Schwestern. Sie haben mich Martha getauft. Martha, das kommt aus der Bibel. Bedeutet Herrin, Gebieterin. Aber das Befehlen, das war nicht meins. Das Sagen hatten doch die Männer. Für alle war ich seit jeher das Marthi. Das Marthi macht das schon. Frag doch einfach das Marthi.

Das Marthi hat wirklich immer alles gemacht, was man ihm sagte, meistens sogar ungefragt. Und hat immer Ja gesagt. Ich, das liebe und nette Marthi, konnte nie Nein sagen. Das hätte auch gar nichts genützt. Also habe ich gemacht und gelächelt. Es gern gemacht mit der Zeit. Oder gar nicht mehr gemerkt, wenn ich etwas nicht gern gemacht habe ab allem Machen.

Unser Haus war immer voll. Für Gäste hatte man immer Zeit. Da kamen die Verwandten und Bekannten, die Freundinnen von mir, die Nachbarn oder die Frauen vom Samariterverein. Alle kamen gern, und wir hatten es gern gesellig. Zu tun gab es also immer genug. Und essen wollten sie auch. So hat das Marthi für alle gekocht. Hat daneben auch den Garten gemacht und die Tiere und eben dafür gesorgt, dass niemand Hunger haben musste.

Der Vater sass immer oben am Tisch. Der brauchte die Übersicht und Platz für die Ellenbogen. Wenn er den Arm streckte und das Radio anmachte, hatten alle still zu sein, bis die Nachrichten vorbei waren. Aber auch sonst hatte er das Palaver am Tisch nicht gern. Jetzt wird gegessen, sagte er immer, und dann schwiegen wieder alle, sogar die ganz Kleinen. Die spürten das, dass er das nicht zum Spass sagte.

Immer gab es vorab eine Suppe. Suppe aus den Resten vom Vortag. Dazu das alte Brot, das hart geworden war. Das brockte man sich in die heisse Suppe, so war der Magen schon halb gefüllt. Gemüse hatten wir immer genug. Und Kartoffeln. Dazu hatten wir Eier, Käse und auch häufig Fleisch. Wir hatten ja die vielen Kaninchen und Hühner. Und den Metzger in der Verwandtschaft. Zu allem gab es immer eine dicke Sauce. Die wurde am Schluss mit dem frischen Brot aufgetunkt. Satt wurden immer alle. Beklagen musste sich niemand. Nicht einmal der Vater.

Der Vater, das war ja mein Mann. Der hiess eigentlich Hermann. Aber seit unsere Älteste, das Käthi, reden konnte und zu ihm Vater sagte, war er nur noch der Vater im Haus. Sogar der Adolf, der doch sein Bruder war, hat zu ihm Vater gesagt. Und zu mir Mutter. Frag die Mutter, hat es dann geheissen. Sie sagten mit der Zeit nicht mehr, frag das Marthi. Der Vater, das war halt nicht nur der Mann von der Frau oder der Vater der Kinder. Vater, das meinte auch das Oberhaupt der Familie, die Respektsperson im Haus. Und das war er auch, unser Vater. Von unserer Hochzeit an bis zum Tod. Er hatte immer das Sagen, wie alles gemacht werden musste. Er wusste halt auch immer, wie es zu gehen hatte.

Aber auch seit der Vater gestorben ist, mache ich alles halt noch so, wie er es immer gewollt hat. Ich frage mich immer, wie das wohl jetzt der Vater machen würde, und dann mache ich es so. Ich koche noch so, wie er das haben wollte, und ziehe die Sachen an, die ihm gefallen haben. Die Hosen, die sie mir gebracht haben, weil sie praktischer seien und wärmer an den Beinen, die trage ich nicht. Das hätte er nicht erlaubt. Hosen tragen, das durfte nur das Alice. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt erzähle ich ja vom Vater. Schön von Anfang an. Das heisst, ich könnte noch früher anfangen. Bei meinem Vater, also bei meinem wirklichen Vater. Der hiess Johann. Getauft Johann-Friedrich, um genau zu sein. So hat ihm aber niemand gesagt. Dem Johann sein Vater, mein Grossvater also, der hiess Johannes. Der war Steinhauer. Sein Sohn, der Johann, ist das dann auch geworden. Und Maurer dazu. Der Vater vom Vater, also der Johannes, der ist früh gestorben. Der wurde von einem Stein erdrückt. So richtig zerquetscht, so dass er gleich im Steinbruch schon tot war. Da war der Johann aber bereits alt genug und aus dem Haus, so dass er den zweiten Mann der Mutter, einen Krähenbühl, nicht mehr erleben musste. Das heisst, nur noch aus der Ferne. Und Johann war alt genug, um einen zweiten Beruf zu erlernen. Steinmetz, das ist gefährlich, sagte er immer. Da kannst du bereits von einem Grabstein erdrückt werden, so mächtig ist der Stein. Und damit wollen wir doch noch eine Weile warten, mit dem Grabstein. So redete der Vater. Der hatte einen Galgenhumor. Und lebte gut damit. Fast achtzig Jahre alt ist er geworden. Das hatte sich für ihn also auf jeden Fall gelohnt, dass er nicht Steinmetz geblieben war. So eine gute Gesundheit, wie der hatte. So, wie ich auch. Das habe ich von ihm.

Ich bin ja auch bald achtzig. Und kann immer noch selber. Kochen und haushalten, das Nötigste halt. Ist ja nicht viel, wenn man allein ist. Da hat man viel Zeit für alles. Auch viel Zeit zum Studieren. Was mir da alles in den Sinn kommt, wenn ich hier sitze und die Zeit vergeht und niemand kommt. Das war früher anders. Da war das Haus ja immer voll. Da waren gar viele, von der grossen Familie vom Vater. Elf Geschwister waren sie und von meiner Seite auch noch ein paar. Da könnte ich viel erzählen. Die Geschichten, die habe ich alle noch.

Johann

Dass die kleine Matte an der Dorfstrasse, eingeklemmt zwischen den beiden mächtigen Bauernhäusern mit den tiefen Dächern, zu verkaufen sei, das erzählt man sich schon eine Zeit lang. Nach der Musikprobe in der Wirtschaft kann man sich ja einmal genauer erkundigen. Doch genauer will es keiner wissen. Nicht einmal, wem sie gehöre, kann ihm einer sagen. So vergisst er es wieder für die nächsten paar Wochen. Bis er das nächste Mal daran vorbeikommt. Viel Land ist es nicht. Die Obstbäume darauf sind alt und werden kaum mehr Früchte tragen. Doch für ein Häuschen mit einem Garten nach hinten hinaus würde es auf jeden Fall reichen. Man will ja nicht gross anpflanzen. Etwas Gemüse und Kartoffeln, dazu ein paar Kaninchen halten und vielleicht Hühner. Mehr braucht es nicht. Alles andere kann man kaufen. Schliesslich verdient er ja. Und das nicht schlecht. Einen rechten Batzen hat er auf der Seite. Wer schon so lange bei der Mutter wohnt, die ihn essen und schlafen lässt, ohne etwas dafür zu wollen, ihm zudem die Socken strickt und die Überzieher, der kann schon einiges auf die Seite legen. Brauchen tut er ja nicht viel für sich. Den guten Anzug und das Paar Sonntagsschuhe, die Überkleider und drei, vier Hemden. Mehr hat er nicht nötig. Die Uniform bekommt er von der Musikgesellschaft, und die Holzböden kosten nicht viel. In die Wirtschaft geht er nur einmal in der Woche. Trinken mag er nicht viel. Er sieht, wie das herauskommt. Aber wenn sich nach der Musikprobe alle um den langen Tisch versammeln, dann will er nicht fehlen. Was hier besprochen und verhandelt wird, ist fast so wichtig wie das Üben. Wenn nicht noch wichtiger. Und dann ist da ja auch noch das Lina. Das in der Küche steht und die letzten Menus herausgibt, dann die Pfannen wäscht und zum Schluss den Küchenboden aufnimmt. In die Gaststube setzt es sich nie. Trinkt höchstens ein Glas Most im Stehen, bevor es sich auf den Heimweg macht. Wie oft hat es der Johann noch auf ein Gläschen Wein eingeladen. Doch jedes Mal lehnt es entschieden ab. Er weiss nur nicht, ob das an der grossen Männerrunde liegt, die da zusammensitzt, oder an ihm. Vielleicht hat es ja gar einen anderen, mit dem es ausgeht. Fragen mag er aber nicht. Er will das lieber nicht wissen. Will lieber weiter davon träumen, wie das wäre mit dem Lina. Diese grosse, starke Frau gefällt ihm nämlich, auch wenn sie etwas älter ist als er.

Darum fasst er sich dann endlich ein Herz und passt sie ab, als sie fertig ist im Restaurant. Raucht eine Zigarette unter dem grossen Lindenbaum, während er auf sie wartet.

Ob er sie nach Hause begleiten dürfe, fragt er verlegen und starrt auf seine Schuhe. Auf die Sonntagsschuhe, die guten.

Wo er ja jetzt schon da sei, warum auch nicht, meint sie, und es ist gut, dass es schon dunkel ist und er nicht sieht, wie sie schmunzeln muss.

Weit ist es nicht bis zu ihr, und so gehen sie langsam.

Ob denn niemand auf sie warte.

«Daheim?»

«Ja, oder überhaupt.»

Also, er meine halt, ob sie denn einen Verlobten habe.

Er bringt die Frage fast nicht hervor, und als sie nachfragt, warum er das denn wissen wolle, wird er noch befangener.

Dass sie ihm halt gefalle und er gern einmal mit ihr ausgehen würde, an einem Sonntag oder so oder zum Tanzen an einem Abend. Im Löwen sei doch jetzt dann das Theater vom Männerchor, ob sie ihn da vielleicht begleiten möge, falls sie frei habe.

Jetzt ist es draussen. Und ganz gleich, wie ihre Antwort ausfällt, endlich hat er es gesagt.

Sie sagt, dass es ihr doch eigentlich ganz gut gehe, so ohne Verlobten und ohne derartige Verbindlichkeiten. In ihrem Alter wisse man das zu schätzen. Ausserdem arbeite sie ausser am Montag, wenn die Wirtschaft zu habe, jeden Abend und oft auch am Sonntag. Da bleibe nicht viel Zeit für Vergnügungen. Aber vielleicht ein ungerades Mal, sie werde sich das noch überlegen.

Und so wartet er, der Johann, und hofft darauf, dass sie es sich noch in diesem Jahr überlegen wird. Er freut sich immer auf den Donnerstag, wenn er am Wirtshaustisch einen Platz findet, von dem aus er in die Küche schauen kann. Manchmal wirft sie ihm einen Blick zu, und dann wird ihm ganz warm ums Herz.

Dann kommen der Schnee und die Weihnachtszeit, und die Mutter fragt ihn, ob er denn noch immer keine habe, mit der er gerne feiern würde. Wieder muss er sie enttäuschen. Oder ist sie gar erleichtert, dass er immer noch bei ihr ist? Mit dem Frühling aber wird ihm bewusst, dass die Zeit gekommen ist und er etwas ändern muss. Wenn er eine Frau will, und zwar nicht irgendeine, so muss er das jetzt anders anpacken. Eine Frau wie das Lina, die braucht etwas Handfestes. So stellt er sich das vor. Der muss man etwas bieten können und nicht nur plagieren. Er besinnt sich an das Stück Land mitten im Dorf und auf die Idee, dort ein Haus zu bauen. Schliesslich ist man gelernter Steinmetz und Maurer. Arbeitet in einem Baugeschäft und hat Kameraden, die sicher am Feierabend und am Samstagnachmittag mit anpacken helfen. Natürlich gegen Bezahlung. Dass er sein Heim ganz selber bauen will, vom Keller bis zum Dach, das steht ausser Frage. Nicht nur sein Geld will er hier investieren, auch seiner Hände Arbeit. Ausfindig zu machen, wer das Stück Land verkaufen will und zu welchem Preis, ist keine grosse Sache. Er kauft es und dann plant er. Wer so lang wie er im Baugewerbe tätig ist, hat eine ziemlich klare Vorstellung, wie das eigene Haus einmal aussehen soll. Es im Massstab auf Papier zu bringen, ist jedoch ungleich schwieriger. Darum sucht er Rat bei einem Zeichner. Der macht ihm seine Pläne sichtbar. Zeichnet das Haus von jeder Seite und sogar von innen, so dass die Raumaufteilung klar wird. Auch schreibt er ihm die genauen Masse dazu. Die Baubewilligung ist schnell eingeholt. Mit Holzpflöcken und Schnur wird das Feld ausgesteckt.

Dann steht er in den Sonntagsschuhen unter der Linde und wartet. So, wie schon im vorderen Jahr. Steht da und raucht. Das Lina hat bald Feierabend. Es ist noch nicht dunkel, der Sommer naht. Als sie ihn beim Herauskommen dort stehen sieht, meint sie nur, so schnell lasse er wohl nicht locker.

Dem sei so, gibt er selbstsicher zur Antwort, und ausserdem würden sie nun einen etwas anderen Weg gehen als den, den sie gewohnt sei.

Vor der Wiese, wo die alten Bäume bereits fehlen, bleibt er stehen.

«Hier kannst du einmal wohnen. Tritt ein. Da ist die Küche, und links, da geht es in die Stube. Das Schlafzimmer ist da hinten, und im ersten Stock sieht es ganz genau gleich aus. Komm um das Haus herum, da ist der Garten. Da kannst du Gemüse pflanzen oder Blumen, ganz wie es dir gefällt.»

Das Lina ist beeindruckt.

«In einem Jahr soll alles fertig sein. Am Samstag fange ich mit dem Aushub an. Wenn du willst, darfst du den ersten Stich tun.»

«Ja, ich will.»

«Den Stich tun oder hier wohnen oder meine Frau werden?»

«Alles», lacht sie, drückt ihm einen Kuss auf die Lippen und rennt heim.

Er lässt sie gehen und folgt ihr nicht. Steht noch eine Weile auf seinem Grundstück und ist zufrieden mit sich und der Welt. Jetzt kann er es der Mutter sagen. Wie gut, dass sie nicht fragt, ob ihn das Lina denn auch ohne Haus genommen hätte. Er hätte es nicht sagen können.

Habe ich schon gesagt, dass ich richtig Martha heisse? Alle sagten ja immer nur Mutter zu mir. Das ging ganz vergessen, dass ich auch einen Vornamen habe. Selten nannten sie mich noch Marthi. Das war vorher gewesen, bevor die Kinder reden konnten. Mir hätte es gefallen, wenn der Hermann Martha zu mir gesagt hätte, so wie ganz am Anfang.

Warum ich Martha heisse, hatte ich die Eltern nie gefragt. Sicher aber nicht darum, weil es ein biblischer Name ist. Meine Schwestern wurden schliesslich auch nicht nach der Bibel getauft. Elsa und Lina. Das Lini, das hiess nach der Mutter. Warum erst das Jüngste nach ihr benannt worden war und nicht ich, das älteste Mädchen, weiss ich auch nicht. Das Lini wurde dann das Lieblingskind, weil es halt so spät nach uns anderen kam. Das war sowieso das Glückskind. So kam es mir auf jeden Fall immer vor. Ihm fiel einfach alles in den Schoss. Und hübsch dazu war es auch. Aber neidisch gewesen war ich nie. Dafür hatte ich es immer viel zu gern gehabt. Als es auf die Welt kam, war ich ja schon alt genug, um zu ihm zu schauen. So hatte ich es die meiste Zeit bei mir gehabt, wenn ich nicht in der Schule war. Auch schlief es die meisten Nächte bei mir im Bett, weil es sich immer so fürchtete und mitten in der Nacht erwachte, auch wenn es weder gewittert noch sonst gelärmt hatte. Ich war sein kleines Mütterchen, neben der grossen Mutter, der Lina.

Geheiratet hatte der Johann, mein Vater, sein Lina, als er siebenundzwanzig war. Bis dahin wohnte er noch bei der Mutter. Sie hielt ja dann, als er gegangen war, mit ihrem Krähenbühl Hochzeit, was wohl der Johann nicht so gerne gesehen hat. Aber vielleicht kam ihm der auch gerade recht, denn schliesslich war es für ihn selber auch an der Zeit, ans Heiraten zu denken. Seine Braut, das Lina, war da schon über dreissig. Sie war Köchin im Bären und hatte sich wohl etwas gar lange bitten lassen, bis sie sich endlich mit dem Johann verloben wollte. Kennengelernt hatten sie sich in der Wirtschaft. Dort sassen die von der Musik ja immer nach der Probe und tranken noch ein Bier oder zwei. Und das Lina, das stand in der Küche und musste noch arbeiten. Da hatte er sie also das erste Mal gesehen und dann jede Woche einmal. Vielleicht war er ja sogar ab und zu extra in die Wirtschaft gegangen, nur um ihr zu begegnen. Es wäre eine gute Partie, das Lina, hatte man dem Johann gesagt. Aber so einfach war das dann mit der Brautschau auch nicht gegangen. Er war halt ein gar lustiger und unsteter Kerli. Immer auf den Baustellen unterwegs und erst spät am Abend wieder zu Hause. Auch war er aktiv in der Musikgesellschaft und darum auch am Sonntag immer irgendwo auf der Walz. Die Pauke hatte er gespielt und die Tschinellen. So einen wollte das Lina eigentlich nicht als Vater ihrer Kinder. Da musste er ihr schon erst beweisen, dass er auch zuverlässig sein kann und eine treue Seele. Aber zu lange durfte es selber auch nicht mehr auf den Richtigen warten.

Bevor es dann zu spät wurde für eine eigene Familie, hatte es also endlich Ja gesagt. Dafür wurde es dann reich belohnt. Der Johann hatte im Oberdorf Grund erworben. Gross genug für ein Häuschen mit Garten ringsum. Und so baute er als Maurer seiner zukünftigen Familie das Heim grad selber. Nun konnte er also kommen, der Nachwuchs. Mit den Buben hatten die beiden dann Pech. Mein erster Bruder, der zwei Jahre nach der Hochzeit kam, starb bereits mit zwei Jahren. Der zweite wurde immerhin zwanzig. Der hatte einen schweren Töffunfall, den er nicht überlebte. Er war ein flotter Bursche, der Walter. Kam ganz nach dem Vater. Gross und schlank war er, hatte aber das dichte Kraushaar der Mutter, das er mit einem Seitenscheitel zu bändigen versuchte. Er hatte schon eine feste Freundin, als es passierte. Sicher hätte er bald einmal heiraten wollen. Das Cécile, so wusste man, wäre gerne von daheim ausgezogen. Dort ging es gar streng zu und her. Als es passierte, war ich im Haushaltslehrjahr. Ich ging heim an die Beerdigung und am gleichen Tag grad wieder weg. So musste ich die traurigen Gesichter der Eltern nicht aushalten. Das war mir lieber so. Sie mussten sich halt nun mit uns drei Mädchen begnügen, mit mir, dem Marthi, das mit einem Bein schon aus dem Haus war, dann dem Elsi, das nur ein Jahr jünger war als ich und auch gerade aus der Schule gekommen war, und eben dem Lini, das erst sieben Jahre später auf die Welt gekommen war. Da hatten sie also wenigstens noch ein Kind im Haus. Immerhin das.

Die Mutter, die war eine Behäbige, im Gegensatz zum Vater, der ein Langer, Dünner war. Sie konnte ihm kochen, was sie wollte und ihm den Teller dreimal füllen und ihm immer den Schmutz vom Fleisch zuschieben, er wurde einfach nicht dicker. Seine Hosen schlotterten ihm immer um die knochigen Beine. Sie selber trug schwarze, lange Röcke. Darunter war sie ganz weich. Das spürte man, wenn sie einen ein seltenes Mal tröstete und an sich drückte. Sonst gab es nicht viel Nähe zueinander.

Ich gab mir immer Mühe in der Schule. Ja, nicht nur in der Schule. Ich wollte es ja immer allen recht machen. Mit meinem guten Zeugnis hätte ich gern den Vater beeindruckt. So, dass er mich ein Mal so richtig gelobt hätte. Doch der meinte immer nur, auf die Zeugnisse käme es wohl weniger an. Wichtiger sei, ob jemand schaffen könne. Im Lesen und in den schriftlichen Arbeiten hatte ich immer eine Eins. Ebenso in Gesang und beim Handarbeiten. Beim Rechnen sah es schon weniger gut aus. Die schlechteste Note war einmal eine Drei gewesen in der sechsten Klasse. Aber das war ja immer noch genügend. Der Mutter waren meine Noten in Betragen, Fleiss, Reinlichkeit und Ordnung immer am wichtigsten. Das sei das, was bei einem Mädchen zähle, sagte sie immer am Ende des Schuljahrs. Da musste ich mich aber gar nicht erst bemühen. Ich hatte dort jedes Mal lauter Einsen.

In der Abschlussklasse waren wir achtzehn Mädchen und über zwanzig Buben. Und als unser Jahrgang konfirmiert wurde, waren wir dreiundsechzig unseres Alters. Die Buben alle in Anzug mit Krawatte oder Fliege, die Mädchen in dunklen Kleidern mit schönen Bordüren oder Krägen. Ich bekam ein dunkelblaues Seidenkleid, das mir noch etwas zu weit war, weil die Schneiderin meinte, da würde sich bei mir dann noch etwas tun. Eines mit kurzen Ärmeln, und dazu mein erstes Handtäschli. Das war braun. Sie meinten, das sollte nicht so ein Elegantes sein, das ich dann später nicht mehr würde brauchen können. Da hatte ich noch den langen, dicken Zopf, der mir den ganzen Rücken hinunterreichte, so dass ich mich drauf setzen konnte. Den liess ich dann im Welschen abschneiden. Meine dunklen, gewellten Haare wirkten viel voller, wenn ich sie kurz trug. Das war dann modern, so eine kinnlange Frisur.

Die Postur, die hatte ich von der Mutter. Auch ihr rundes Mondgesicht. Die Elsa und ich, wir waren währschafte Mädchen. Da war etwas dran an uns, schon von klein auf. Das gefiel aber den Männern, als wir älter wurden. Das war damals nicht so wie später, wo alles mager und dürr sein musste. In der Berner Tracht, da musste etwas drin sein, sonst waren weder die Tracht noch das Mädchen viel wert.

Nach der Haushaltungsschule arbeitete ich erst in der Strickerei, später als Packerin. Die Fabrik stellte Zwieback und Biskuits her, auch rösteten sie Haselnüsse. Die waren sehr zufrieden mit mir und hätten mich gerne noch behalten. Ich war flink und sorgfältig und nicht so eine Schwatzbase wie viele andere Arbeiterinnen, von denen man hätte meinen können, sei kämen nur in die Fabrik, um Neuigkeiten aus dem Dorf oder der Umgebung zu vernehmen oder zu verbreiten. Bei schönem Wetter durften wir im grossen Garten Pause machen. Da hatten die Frauen dann noch mehr Gelegenheit, sich die Mäuler zu verreissen. Zu denen gehörte ich gar nicht. Und wenn sie mich dann daheim am Abend ausfragen wollten, so erzählte ich nichts weiter von dem Zeug. Man konnte nämlich nie genau wissen, was daran nun wahr war und was dazuerfunden. Gar manche wollte sich wichtig machen und im Nachhinein dann nichts gesagt haben. Das gefiel mir gar nicht. Dass ich aber einen eigenen Lohn hatte, von dem ich auch einen Teil behalten durfte, das schon.

Einmal war ich im Ausland. In Frankreich. So eine Reise konnte ich mir mit dem eigenen Geld leisten. Wir hatten Verwandte in einem Vorort von Paris. Als die Cousine dann heiratete, wurde mir erlaubt, an die Hochzeit zu fahren. Sozusagen als Vertretung für unsere ganze Familie, um dem Brautpaar das Hochzeitsgeschenk aus der Schweiz zu überreichen. Das war mein grosses Abenteuer. Es gab eine Suppe und eine Vorspeise, die sie Entrée nannten, dann Lamm und dann noch einen Braten, danach Käse und zum Schluss noch zwei Desserts, dazu allerlei Weine. Bei jedem Gang wechselten sie die Flaschen und Gläser, auch das ganze Gedeck. Was da für Geschirr verbraucht wurde, dachte ich an dieser Tafel. Aber das wusste man ja bei uns, dass die Franzosen gern und gut assen. Und ich durfte daran teilhaben. Was für eine Freude. An viel mehr kann ich mich aber gar nicht erinnern. Nur, dass ich froh war, Welsch zu verstehen. Das hatte ich zum Glück im Lehrjahr gut gelernt. Und dass sie zwei kleine, gefleckte Hunde hatten, die immer kläfften. Die den Garten ihres Hauses am Dorfrand bewachten und mich am Morgen sehr früh aus dem Schlaf rissen.

Dann kam ich wieder heim und kam mir viel erwachsener vor, weil ich ja jetzt allein in die weite Welt hinaus gereist war, auch wenn es nur ein paar Tage gewesen waren. Jetzt war ich nicht nur eine junge Frau, ich war fast eine Dame geworden.

Von da an liess ich mich viel lieber einladen, vom Hermann, der mich am Sonntag überallhin mitnehmen wollte. Zum Rudern auf den See oder in die Berge mit dem Auto von einem Freund. Der Hermann konnte zwar noch nicht Auto fahren. Aber der Freund. Einen Töff hatte er, der Hermann. Das imponierte mir. Nur darauf mitfahren, das wollte ich nicht. Ich war immer sehr vorsichtig mit solchen Sachen.

Hermann

«Gib mir den Fünfer.»

Die dreckige Hand öffnet sich in seine Richtung. Die Werkzeuge liegen auf dem Tuch am Boden ausgebreitet.

«Nein, nicht den, den mit den Backen.»

Mittlerweile kennt er sich ein bisschen aus, der Hermann. Der Fritz hat ihm schon viel gezeigt. Wie man eine Kerze putzt und den Vergaser einstellt. Auch nimmt er ihn ab und zu mit, wenn er die Probefahrt absolviert, jedes Mal, nachdem er am Motor herumgeschraubt und der Hermann ihm dabei geholfen hat. Am Anfang, da durfte er ja immer nur zuschauen. Und ja nichts anfassen.

Mit der Zeit hat er die Namen der Werkzeuge gelernt, die der Fritz sauber glänzend und sortiert in ein Segeltuch eingewickelt im Schopf aufbewahrt. Es ist Hermanns Aufgabe, die von der schwarzen und klebrigen Karrenschmiere verschmutzten Schraubenschlüssel mit dem Lappen wieder blank zu polieren, wenn der Fritz mit dem Motor fertig ist. Fertig ist er dann, wenn ihm das Geräusch gefällt, das dieser macht, wenn der Fritz im Leerlauf das Gas voll aufdreht. Manchmal braucht er den ganzen Nachmittag, bis er zufrieden ist.

Der Fritz hat ihn mit dem Kanister auch schon zur Tankstelle geschickt. Er klemmt den leeren Behälter hinten auf den Gepäckträger und fährt mit dem Velo ins Dorf. Manchmal kommt der Fritz spät in der Nacht mit dem letzten Tropfen Benzin nach Hause. Schieben hat er auch schon müssen, die letzten Meter. Aber das sagt er niemandem. Nur dem Hermann, und zeigt ihm, worauf er achten muss, damit das eben nicht passiert.

«Komm, steig auf.»

Schon spielt der Bruder mit dem Gas, während sich der Hermann noch die schmutzigen Hände an der Hose abwischt. Dann schwingt er sich auf den Hintersitz und hält sich am Bruder fest. Sie fahren das Dorf hinauf und hinaus aufs Land, durch den Wald bis über den Hügel. Bergab sind die Kehren eng und der Hermann muss sich wie der Fritz in die Kurven legen. Unten kommt dann die lange Gerade. Da holt der Fritz alles aus seinem Motorrad. Und dem Hermann treibt es die Tränen in die Augen.

Am Waldrand hält er an.

«Jetzt du.»

«Ich?»

«Ja natürlich. Nächstes Jahr wirst du alt genug für den Fahrausweis. Du kommst in die Lehre und verdienst dein eigenes Geld. Dann kannst du mir den Töff abkaufen. Ich habe gespart. Ich kaufe mir einen neuen. Es wird Zeit, dass ich dir zeige, wie man fährt. Oder willst etwa nicht?»

Und ob er will, der Hermann. Er lernt mit der Kupplung und dem Gas umzugehen. Erst ruckt und stottert der Motor, dann weiss er, wie man anfährt. Das Schalten hat er auch bald einmal im Griff, und nach ein paar Wochen lenkt er das Motorrad, als sie wieder auf Probefahrt gehen. Dass diesmal der Jüngere von beiden vorne sitzt, merkt niemand. Der Fritz hat ihm Kappe und Brille übergeben.

Er beginnt zu sparen. Alles, was er auf dem Hof verdient, steckt er nun in seine Büchse. Ist eifriger, wenn es ums Helfen geht, und dankbar für alles, was man ihm dafür zusteckt. In der Schule schreiben sie einen Aufsatz.

Mein Traumberuf

Wenn ich aus der Schule komme, so will ich Automechaniker lernen. Ich weiss schon viel von Motoren, denn mein Bruder, der einen Töff hat, zeigt mir am Samstag immer, wie das funktioniert. Ich möchte eine Lehre machen in einer Werkstatt, wo sie auch Autos reparieren. Ich stelle mir vor, dass ich ein guter Mechaniker werde und die anderen bald einmal mich fragen, wenn der Motor nicht mehr laufen will.

Nach der Lehre möchte ich dann ins Deutsche, in eine der grossen Autofabriken. Dort würde ich lernen, wie Autos gebaut und neue Modelle entwickelt werden. Natürlich möchte ich nicht nur Autos flicken, ich möchte auch fahren. Am liebsten möchte ich Rennfahrer werden.

Der Lehrer streicht ihm das Wort Töff durch und ersetzt es durch Motorrad. Unter den Aufsatz schreibt er: Aber nicht zu rasant!

Er bekommt eine Zwei, denn Motoren flicken kann er schon jetzt besser als richtig schreiben.

Mit dem ersten Schnee versorgt der Fritz den Töff an der hinteren Wand in der Scheune und deckt ihn mit der Plache zu. Nicht, dass er in den nächsten Monaten verstaubt. Der Töff, der bald seiner sein wird.

Es ist noch nicht Weihnachten, als die Mutter ihn heisst, am Tisch zu bleiben, als er mit den anderen aufstehen will. Sie räumt fertig ab, wäscht sich gründlich die Hände und geht zum Buffet, wo sie aus der oberen Schublade, dort, wo sie die wichtigen Sachen aufbewahrt, ein Papier nimmt.

«Ich habe deinen Lehrvertrag.»

Dem Hermann klopft das Herz. Wie sie das nun wieder gemacht hat, die Mutter, ihm so schnell eine Lehrstelle zu verschaffen. Das ist ihm wieder einmal ein Rätsel. Noch keine zwei Wochen ist es her, seit er ihr den Aufsatz gezeigt hat.

«Wir werden in der Altjahrswoche im Betrieb vorbeigehen. So lernst du ihn dann gerade kennen. Der Meister meint, genau so einen wie dich könne er brauchen.»

Der Hermann weiss, dass die Kinder vom Annemarie als wärchig bekannt sind. Hat doch ein jedes von ihnen schon als Knopf fleissig auf dem Hof mitgearbeitet, und alle haben sie nach der Schulzeit eine gute Arbeit gelernt. Und nun ist er der Letzte von ihnen, der einen Beruf erlernt. Aber dass es so einfach geht, die richtige Lehrstelle zu finden, das hätte er dann doch nicht gedacht.

«Du kannst das jetzt in Ruhe durchlesen. Dann müssen wir beide unterschreiben.»

Die Mutter steht auf und wendet sich dem Spültrog zu, wo sich das dreckige Geschirr stapelt. Der Hermann zieht das Papier zu sich heran. Es ist ein dünnes Büchlein mit dem Kantonswappen auf der Vorderseite und mit Linien, wo sein Name eingetragen werden wird. Auf der übernächsten Seite dann die Angaben des Lehrmeisters:

Herr G. Julius, Malermeister.

Beginn der Lehrzeit: 3. Mai.

Aber.

Gerade noch rechtzeitig schweigt er. Er hat sich der Mutter nicht zu widersetzen. Wenn sie ihm diese Lehrstelle besorgt hat, so hat er die zu nehmen, und es wird aus ihm einen Maler geben. Keinen Automechaniker und auch keinen Rennfahrer. Damit muss er sich zufriedengeben, damit muss er sich abfinden.

Der Klumpen im Hals wird immer dicker. Fast kann er nicht mehr schlucken. Er kämpft sich durch die komplizierten Sätze des Vertrags und begreift doch nichts. Nur, dass er statt mit dem Schraubenschlüssel mit dem Pinsel wird umgehen lernen müssen. Aber der Töff, der steht in der Scheune. Den wird er trotz allem kaufen, mit dem Geld, das er als Lehrling verdient. Er schluckt die Enttäuschung herunter und schneuzt sich die Nase.

«Bist du so weit?»

Die Mutter steht bereits mit dem Tintenfässchen da.

«Ja.»

Sie reicht ihm die Feder, und er taucht die Spitze in die Tinte und setzt seinen Namen auf den Lehrvertrag. Auf der zweitletzten Seite unterschreiben sie beide. Die Mutter wartet, bis die Tinte trocken ist, dann versorgt sie das Papier auch schon wieder.

Der Hermann steht auf.

«Danke, Mutter.»

Der Hermann, der nahm immer alles ganz genau. Das war so ein Exakter. Der Hermann, das war mein Mann. Manchmal ist es mir, als wäre er noch da, dann sage ich, so, es ist Zeit, ich muss in die Küche. In einer halben Stunde kommt der Vater und will essen. Dann sagen sie, der Vater sei doch schon längst gestorben. Dann weiss ich es wieder. Und werde gar nicht mehr traurig dabei. Traurig war ich wohl lange genug gewesen, deswegen. So ist das halt, wenn man so manches Jahr zusammen war. Da kommt es schon vor, dass man vergisst, dass der andere gar nicht mehr ist.