Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

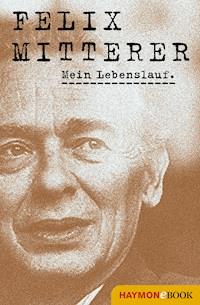

Vom Bauernbub zum gefeierten Volksdichter - Felix Mitterer erzählt sein bewegtes Leben. Offenherzige Einblicke in die Zeit der Kindheit und des Heranwachsens Geboren als dreizehntes Kind einer Kleinbäuerin, wird der kleine Felix Mitterer von dieser an die beste Freundin "verschenkt": Die eine hat schon genügend Kinder, die andere kann keine bekommen - ein guter Deal. Das Aufwachsen ist dennoch hart: ärmlich und von der Hilflosigkeit der aggressiven Adoptivmutter geprägt. Als ein Film im Heimatdorf gedreht wird, riecht der Heranwachsende den Ausweg … Erfolge in Theater, Film und Fernsehen - Mitterers Blick gilt den Außenseitern Heute säumen unzählige Erfolge in Theater und Fernsehen Felix Mitterers Weg, darunter die TV-Serie "Piefke-Saga" sowie die Stücke "Kein Platz für Idioten", "Stigma", "Sibirien" oder zuletzt "Jägerstätter", die verschiedentlich Aufsehen erregten. Hinzu kommen die Drehbücher zu einigen der beliebtesten österreichischen "Tatorte". Seine Stücke zählen zu den meistgespielten in Österreich. Wie kaum jemand sonst versteht er es, ungewöhnliche Schicksale dramaturgisch in Szene zu setzen. Sein Blick gilt oft den Außenseitern, den sozial Randständigen und jenen, die Mut beweisen und gegen den Strom schwimmen. Mitterers Sprache ist geprägt von seiner Liebe zur österreichischen Mundart. Die fesselnde Autobiographie des beliebten österreichischen Volksdichters Was ihn antreibt im Schreiben und im Leben, was schmerzhaft war und was schön - davon spricht Felix Mitterer erstmals in dieser Autobiographie, die mit Aufnahmen aus seinem Privatarchiv und den Archiven der Theater- und Fernsehanstalten ergänzt ist. Sein langjähriger Verleger Michael Forcher hat ein Grußwort beigesteuert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 853

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Statt eines Vorwortes

Lieber Felix,

ein Vorwort brauchst Du nicht, ich weiß. Du brauchst auch keine Erklärung dafür, warum ein so dickes und umfassendes Buch schlicht und einfach »Mein Lebenslauf« heißt. Du wolltest es so. Wolltest keine tiefschürfend sein wollende oder Aufmerksamkeit heischende Worthülse, die dann durch das bedeutungsschwere Fremdwort »Autobiographie« ergänzt werden muss. Nein: schlicht und einfach und bescheiden sollte der Titel sein, und du hast eine für viele wohl bürokratisch und leicht antiquiert wirkende Bezeichnung gewählt, die einerseits die Bedeutung des Werks charmant unterspielt, andererseits Sachlichkeit und Poesie in sich vereint. Wie es Dir und Deinem Wesen entspricht.

Und kein Vorwort, das ohnehin niemand liest. Wenn ich trotzdem ein paar Sätze vorausschicke, dann deshalb, weil ich Dir danken möchte für dieses Buch. Und zwar stellvertretend für alle, die mit Dir zusammenarbeiten durften und dürfen und als Theater-, Buch- und Medienleute die Brücke schlagen helfen zwischen Dir und Deinem Publikum. Gleichzeitig stellvertretend für dieses Publikum, zu dem ich mich selbst natürlich auch rechne. Danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, uns so ausführlich von Deinem Leben und Schreiben zu erzählen.

Es ist ein Geburtstagsgeschenk, das einmal nicht der Jubilar bekommt, sondern das Du uns zu Deinem Siebziger machst. Uns allen. Denn es wird jeder etwas darin finden, das ihn interessiert, berührt, das Verständnis für Dein Schaffen vertieft und neugierig macht auf Neues. Über Deine Herkunft aus einfachen Verhältnissen und wie aus dem Landarbeiterkind ein Dichter wurde, ist einiges aus so manchem Interview bekannt. Wie Du es aber hier erzählst, ist nicht nur fesselnd und aufschlussreich, sondern selbst ein Stück Literatur.

Dasselbe gilt für die Suche nach der Herkunft Deines Vaters, dessen Spuren Dich in die Bukowina führten, und noch mehr für die Textpassagen über Deine so tragisch zu Tode gekommene Frau, die Malerin Chryseldis, die ein bewegendes literarisches Denkmal geworden sind. Die Kurzporträts vieler Deiner Wegbegleiter und künstlerischen Partner sind Zeugnisse Deiner Freundschaft und Deines Verständnisses vom Gesamtkunstwerk Theater und Film. Sie erweitern unser Wissen darüber genauso wie der immer wieder gewährte Blick in die »Werkstatt« des Dichters. Mit welch prosaischen Details der Schaffensprozess oft gespickt ist, wird nicht nur im Tagebuch der außergewöhnlichen Aufführung am Gipfel der Hohen Munde deutlich. Wenig wusste man bisher über Deine Jahre in Irland, warum Du Dich zeitweise dort niedergelassen und wie Du dort gelebt hast, ob und welche Einflüsse Irland und seine Menschen, vor allem die literarische Szene der Insel, auf Dein Schreiben gehabt haben.

Es ist nicht nur unser aller Neugierde, die Du befriedigst, Du legst mit diesem Buch – weit über einen »Lebenslauf« hinausgehend – ein Werk zur österreichischen Theater- und Fernsehgeschichte vor. Dies wird die Literaturwissenschaft ebenso freuen wie die Praktiker des Theaters, nicht zuletzt die vielen Volksbühnen in Österreich und auch in Deutschland. Du nennst sie alle, die bei Ur- und Erstaufführungen Regie führten und Bühnenbilder schufen, genauso wie die vielen Schauspielerinnen und Schauspieler, die Deine Figuren auf die Bühnen stellten und das Publikum mit Deinen Texten in ihren Bann zogen. Dass über 700 Namen von Theaterleuten im Register aufscheinen, kündet allein schon von Deiner tiefen Verbundenheit, Dankbarkeit und – ja, man kann es ohne Pathos sagen – Deiner Liebe zu ihnen allen.

Umgekehrt sind Dir alle vom Theater und Fernsehen zu großer Dankbarkeit verpflichtet – für die großartigen Rollen, die Du ihnen geschrieben hast und hoffentlich noch lange schreibst, und für die unkomplizierte Zusammenarbeit bei Stückaufträgen und bei der Verwirklichung von neuen Werken; dankbar müssen auch die Medienleute für Deine Geduld und das Verständnis bei Interviewanfragen sein; dankbar die Verlagsleute beim Bühnenverlag Kaiser und bei Haymon – und da kann ich mich als Dein langjähriger Verleger und heutiger Lektor ganz persönlich einklinken – für Dein Vertrauen und Deine heutzutage nicht selbstverständliche Treue.

Danke, Felix, und zum Geburtstag alles Gute für Dein weiteres Leben und Schaffen.

Innsbruck, am 1. Jänner 2018Michael Forcher

Inhalt

EIN BUB VOM LAND WIRD DICHTER

1948–1978

Mütter und Väter

Das Bauernleben

Das Glück auf der Alm

Kinderarbeit

Öbrist-Wast, der Firmgöd

Die weiße Haut von Dati

Das Brauchtum

Das Ende der Landarbeiter

Schulzeit und lesen, lesen, lesen

Danke, Sommerfrischlerin!

Herbert Sojer, der große Förderer

Die ersten Geschichten

Lehrer oder Pfarrer

Das süße Leben

Innsbruck — Asphalt statt Kuhdreck

Süchtig nach Kino

Professor Heller und Reinhold Stecher

Krimis, ausgesucht von Alfred Hitchcock

In der Schule geht’s bergab

Die Flucht: Auf nach England!

Beim Zoll und schreiben, schreiben, schreiben

Plötzlich aufgewacht — kein Fortträumen mehr

Mein bester Freund Max

»Die Blaue Blume von Wien« und die Ö3 Musicbox

Das Aufatmen

Wastl

Samson!?

Dati gibt es nur einen!

Der Durchbruch mit »Superhenne Hanna«und »Schießen«

»Kein Platz für Idioten«

Friedl Brehm

Michael Forcher

Besuch bei der Mammi

Inventur

CHRYSELDIS. MALERIN

Ein eigenartiges Mädchen

Berge am Himmel über Wien

Wasserfrau auf Sifnos

ERFOLGE, ERFAHRUNGEN, ERLEBNISSE

1978–1995

Der Idiot auf der Wiener Ringstraße

Zwei neue Aufträge

Wieder Schauspieler: Egon Schiele

Umzug und Arbeit an der Fernsehserie »Die 5. Jahreszeit«

Autor oder Schauspieler

Theatererfahrungen in Deutschland

Späte Einsicht

»Die 5. Jahreszeit«

Die Taufe von Anna

Die Tiroler Volksschauspiele — Wie es 1981 begann

»Tiroler Volksschauspiele in Hall 1981«

Das aufregende Jahr 1982

Premiere »Stigma«

Drehbücher

Telfs 1983:»Karrnerleut« und »Weibsteufel«

Anna und das Leben in Hötting

Besuch bei Künstlerfreunden

Über meinen Freund Walter Nagl

Als Schauspieler und mit Chryseldis als Bühnen-bildnerin am Münchner Volkstheater

1984: Endlich Roseggers »Erdsegen«

Die Rutschpartie

»Besuchszeit«

Übersiedlung 1986

»Drachendurst oder Der rostige Ritter oder Schwarz und Weiß, Geld und Brot, Leben und Tod«

Ach, die Schule!

»Die Wilde Frau«

»Kein schöner Land«, 1987

»Verlorene Heimat —Die Zillertaler Auswanderer 1837«

Ekkehard Schönwiese

Telfs abgesagt!

»Heim« in Linz

Verkaufte Heimat — ein Stück Südtiroler Geschichte

Die Fortsetzung: »Feuernacht« und »Komplott«

Neues von Samson

»Die Kinder des Teufels«, 1989

»Sibirien«, 1989

Einem Autor widerfährt unerwartetes Glück: »Die Piefke-Saga«

Der »Piefke-Saga« vierter Teil

Gefährliche Dreharbeiten in Temeswar: »Requiem für Dominic«

Das Munde-Projekt 1990 —Was passiert, wenn man auf einem Berggipfel Theater spielt?

»Ein Jedermann«, 1991

»Die Wildnis« für die Leinwand

Der Tod meiner Adoptivmutter

Neuerlicher Umzug 1992

»Das wunderbare Schicksal« des Hoftyrolers Peter Prosch

Theater im Bergwerk

Was Felix Mitterer mit Peter Rosegger verbindet

»Die Geierwally«, 1993

»Abraham«, 1993

Heikle Themen im »Hause Gott«

Irgendwie kein Mitterer: »Das Fest der Krokodile«

Im Film neue Sicht auf den »Idioten«

Mein erster »Tatort« — ein Fehlschlag

IRLAND: SCHREIBEN IM LAND DER DICHTER

1995–2010

Das erste in Irland geschriebene Stück

Enttäuschung in Wien und die Wende zum Guten

»In der Löwengrube« am Wiener Volkstheater

Die wahre Geschichte des Leo Reuss

Daniel geht in die Löwengrube

»Alle für die Mafia« — Mario Adorf ist frustriert, ich ebenso

Übersiedlung nach Castlelyons, County Cork

Ein Poet unter lauter Poeten

Annas neue Schule

Die Gärtnerin

Haustiere, Platz ist ja genug

»The Sound of Music«

Chryseldis hat Heimweh

Die Köchin

Ein Brief an den Bürgermeister von Stainz

»Krambambuli« — Welche Freude!

»Die Frau im Auto« — Hätte ich besser sein lassen

Hans Brenner ist tot, 4. September 1998

Der »Tirol-Tatort« — Elf Stücke zwischen 1998 und 2010

»Granit«, 2007

»Baum der Erlösung«, 2008

»Lohn der Arbeit«, 2010

Max ist wieder bei mir!

»Tödliche Sünden«, 1999

»Die drei Teufel«, 1999

»Der Held aus dem Westen«, übersetzt aus dem irischen Englisch

»Der Schüler Gerber« — seit 70 Jahren aktuell

Annas Studium in Wien, 2000–2005

»Mein Ungeheuer«, 2000

2001 endlich »Gaismair«

Werner Pirchner. Musiker

»Andreas Hofer — Die Freiheit des Adlers«, 2001

Die Reise in die Bukowina

»Johanna oder Die Erfindung der Nation«, 2002

Max muss gehen

»Wolkenstein«, 2004

Die Hutterer in Kanada und in Rattenberg

»Die Heilerin« — ein Film für Ruth Drexel

»Kreuzweg«, 2004

»Die Beichte«, Hörspiel und Stück

Chryseldis geht endgültig

»Die Jagd nach dem Hohen C«, 2005

Der Kampf gegen die »Housing Bubble«

»Fleisch« gesperrt

Pepi Pittl hat Geburtstag

Zum Mozartjahr »Die Weberischen«

»Superhenne Hanna« — das Stück, 2006

Wer war John B. Keane?

Eine Reise zu John B. Keane

John B. Keanes »Höllenritt«,Übersetzung aus dem irischen Englisch

Markus Plattner — Der junge Wilde aus Schwaz

Ein Brief von Tatjana Fedjaewa

Agnes

Fritz Muliar zum Bühnenjubiläum: »Der Panther«

»Franziskus — Der Narr Gottes«, 2008

Anna dreht in Irland: »Die Sonate«

Wie man eine Realsatire zu einem Drehbuch verarbeitet

»Der Patriot«, 2008

Reinhard Haller besucht die Aufführung in Telfs

Zum letzten Mal Max

»Speckbacher«, 2009

Das Geburtshaus — verschwunden

Ruth Drexel in memoriam

»1809 — Mein bestes Jahr«, 2009

»Stigma« im Silberwald, 2010

WIEDER ZURÜCK IN ÖSTERREICH

2010–2017

Die Renovierung ruiniert mich, 2011

»Du bleibst bei mir«: Ein Stück für drei Gerechte unter den Völkern

Weihnachten 2011 in Ravelsbach

Über meinen Freund Hans Jäger

Felix spielt nach 30 Jahren wieder

»Exit Zero«: Wieder ein Hörspiel für Martin Sailer

Der Höhepunkt als Volkstheaterautor: »Passion« Erl, 2013

»Kein Platz für Idioten«, 2013 in Telfs

»Die Jagd nach dem Hohen C«auf der Bühne

Gregor Bloéb kommt mit einem Ansinnen

Dann wirklich: »Jägerstätter«

Peter Roseggers »Jakob der Letzte«

Salzkammergut Festival Gmunden 2014: »Ein Fest für Felix Mitterer«

»Der Boxer«, 2015

Rukeli lebt

Hannes Thanheiser (1925–2014)

»Rossgrind« — Zum Ableben von Wolfgang Pfaundler

Pfaundler in Irland

»Glanzstoff«, 2015

»Märzengrund«, 2016

Toni Wille und der »Sommernachtsmord«

Chryseldis

»Galápagos«, 2017

»Luther«, 2017

Anna macht wieder einen Film

Zum guten Ende

Anhang

Werkverzeichnis

Auszeichnungen

Register

Bildnachweis

EIN BUB VOM LANDWIRD DICHTER

––––––––––––

1948–1978

Mütter und Väter

Meine Mutter Adelheid Marksteiner wurde am 17. Juli 1911 im Unterinntaler Bergdorf Brandenberg als Bauerntochter geboren. Sie kam später als Landarbeiterin nach Achenkirch und brachte 1940 das erste Kind zur Welt. 1942 heiratete sie den verwitweten Kleinbauern Karl Lamprecht, der zwei Kinder mit in die Ehe brachte. 1943 und 1944 gebar sie je eine Tochter. Karl Lamprecht starb im August 1945 in jugoslawischer Kriegsgefangenschaft.

Adelheid war sehr schön und vielbegehrt. Am 6. Februar 1948 kam ich infolgedessen zur Welt. Zur Auswahl standen drei Väter. Einer wollte es unbedingt sein, und so ließ ihm Adelheid den Willen. Zusammenleben tat sie aber bald einmal (und bis zu seinem Tod) mit einem Johann Prem, von dem sie im Laufe der Zeit noch sechs Kinder empfing, vier kamen lebend zur Welt; als das letzte kam, war sie 45 Jahre alt.

Felix Mitterers Mutter Adelheid Marksteiner im Jahr 1937

Eine Zwillingsschwester hätte ich gehabt, die starb aber bei der Geburt. Anwesend neben der Hebamme war eine Landarbeiterin namens Juliane Mitterer, geborene Schneeberger, die beste Freundin von Adelheid, zu dieser Zeit in Achenkirch bei einem Bauern beschäftigt. Es war abgemacht, dass sie mich bekommt. Irgendwann stand fest, dass es Zwillinge werden, auch für das zweite Kind war dann schon ein Platz gefunden. Heißen sollten wir Adam und Eva, hatte meine Mutter beschlossen. Eva lebte aber jetzt nicht mehr, was zu langwierigen Überlegungen betreffs meines Namens führte, denn Adam ging ja nun wohl nicht mehr. Die Freundin Julie band meiner verstorbenen Schwester eine rote Masche in die schwarzen Locken, packte sie in einen Schuhkarton und stellte sich damit beim Lebensmittelgeschäft an. Alle bewunderten das schöne tote Kind im Schuhkarton. Es wurde dann angeblich vom Totengräber in den Sarg eines verstorbenen Erwachsenen geschmuggelt, weil ihm als ungetauftem Menschenkind kein christliches Begräbnis in geweihter Erde zustand. (Später tagträumte ich oft, meine Schwester und ich würden uns zufällig im Zug treffen, würden uns ineinander verlieben und heiraten, würden draufkommen, dass wir Geschwister sind, und dennoch zusammenbleiben.)

Geboren wurde Julie am 20. Juni 1917 in Schwendau im Zillertal, ihre Eltern waren Kleinhäusler, der Vater starb früh. Mit neun Jahren kam sie bereits als Landarbeiterin zu einem Bergbauern. Einmal

– sie war mondsüchtig – ging sie in einer Winternacht barfuß im Nachthemd durch den Schnee nach Hause, ins Tal. Bei Vollmond nagelte man in Zukunft die Fensterbalken zu. Einmal prügelte sie einen Mitschüler blutig, weil er sie wegen ihrer roten Haare ständig aufzog. Oftmals musste die sture kleine Julie die Hände ausstrecken, und die unterrichtende Klosterschwester schlug mit dem Stock zu. Da rieb Julie ihre Hände eines Tages mit Salz ein, worauf sie unförmig anschwollen. Der Schuldirektor sah es, die Klosterschwester kam weg.

Anfang der 1930er Jahre, im Sommer auf der Alm, wollten sie zwei hungrige Arbeitslose überfallen, hatten es auf die Käselaibe abgesehen. Durch die geschlossene Hüttentür schoss sie mehrmals mit einer Pistole, einen der Räuber traf es ins Bein, sie verzogen sich jammernd. In diesen schlimmen 30er Jahren, als die Not sehr groß war und keine Arbeit, da geschah es auch, dass die junge Julie Sozialistin wurde und es bis zu ihrem Lebensende blieb. Das kam daher, dass die Mutter mit ihren Kindern ins Gemeindeamt ging und dem Bürgermeister ihre Not klagte; sie und ihre Kinder seien am Verhungern. Da sagte der Bürgermeister: »Geh in’ Wald und tu dir a Pech zamm, des brutzelt a schön in der Pfannen.« Meine Adoptivmutter konnte das nie vergessen, hat es mir oft erzählt.

Als Julie mit 18 schwanger wurde, band sie ihren Leib derart ab, dass die Mutter bis kurz vor der Geburt nichts merkte. Dann aber wurde sie von der Mutter gezwungen, den Kindsvater zu heiraten. Das Kind war von Geburt an in einem schlechten Zustand und starb im zweiten Lebensjahr. Der Mann schlug seine Frau ständig, stieß sie während der Schwangerschaft die Stiege hinunter, das zweite Kind starb, dann eine Bauchhöhlenschwangerschaft, Operation, sie kann nie mehr Kinder bekommen. In der NS-Zeit wurde sie von ihrem Mann geschieden, weil er »asozial und lungenkrank« war.

1947 heiratete Julie in Achenkirch den Landarbeiter Michael Mitterer, der zu dieser Zeit am bischöflichen Gut als Rossknecht beschäftigt war. Er stammte aus Kitzbühel, geboren 1895, Sohn einer Tiroler Landarbeiterin und eines italienischen Hausierers, als Ziehkind – behandelt wie ein leiblicher Sohn – beim »Exenwoader«-Bauern in Kitzbühel aufgewachsen. Er war ein fescher Mann, ein richtiger Paradetiroler, sah viel jünger aus, als er war, galt in seiner Jugend als der beste Glockenläuter in der Pfarrkirche von Kitzbühel, war von 1904 bis zu seinem Tod 1976 Mitglied der Blasmusikkapelle, wurde von den Fremdengästen sehr gerne in seiner schönen Tracht fotografiert, verachtete die »Tschinggeler« (die Italiener), kämpfte im Ersten Weltkrieg gegen sie, vielleicht auch gegen seinen Vater.

Michael wünschte sich sehnlich Kinder, aber Julie konnte keine mehr bekommen. Da die »Kriegerwitwe« Adelheid einfach nicht noch mehr Mäuler durchzufüttern in der Lage war, wurde ich also an das Mitterer-Ehepaar verschenkt, so hatten beide Teile etwas davon. (Trotzdem hat Michael der Julie nie verziehen, dass sie keine eigenen Kinder bekommen konnte, hat ihr nie zum Muttertag gratuliert, was sie schmerzte.) Mit meinen Zieheltern kam ich – wahrscheinlich Ende 1948 – in die Gegend von Kitzbühel und Kirchberg, wo wir im Laufe der Jahre von einem Bauernhof zum anderen zogen. Der häufige Wechsel kam daher, dass meine rabiate Mutter sich oft mit dem Bauern oder mit der Bäuerin zerstritt und dann den Dienst wechselte; mein Dati trottete notgedrungen hinterher. Es gab dann aber auch wieder Versöhnung und Rückholung, denn meiner Mutter tat ihr Aufbrausen leid und die Bauern wollten auf die tüchtige Frau, die so gut mit den Tieren umgehen konnte, nicht verzichten. Meistens arbeiteten meine Zieheltern am Pöllhof im Weiler Gundhabing, gelegen zwischen Kitzbühel und Kirchberg, wechselten dann bei allfälligem Streit über die Straße zum benachbarten Neuhauser-Bauer, zerstritten sich mit dem auch wieder und kehrten reumütig zum Pöllhof zurück.

Felix an der Hand seiner Adoptivmutter Juliane Mitterer bei einer Prozession, 1951

Übrigens sah (und sieht) dieser Hof nicht wie ein typischer Unterinntaler Bauernhof aus und war ursprünglich auch nicht als solcher gedacht. Seit 1858 bestand eine Bahnlinie, die den Osten Österreichs mit Tirol verband, führte aber von Salzburg über das bayerische Rosenheim nach Wörgl. Auf Grund von Spannungen mit Bayern wurde 1873 die Tiroler Bahn von Salzburg über Sankt Johann im Pongau und Kitzbühel nach Wörgl gebaut. Da die Kitzbüheler Bürger (wohl in erster Linie die Frächter) in Kitzbühel keinen Bahnhof erlauben wollten, plante man einen solchen in Gundhabing. Ein Spekulant errichtete dort daher ein riesiges, dreistöckiges Steingebäude, das als Hotel dienen sollte. Schlussendlich wurde der Bahnhof aber doch in Kitzbühel gebaut, und das Gebäude in Gundhabing hatte als Hotel keinen Sinn mehr. Ein Großbauer erwarb es ziemlich günstig, baute hinten einfach einen ebenso riesigen Stall und darüber die Tenne an, und fertig war der Superbauernhof. Seit ein paar Jahren wird es jetzt als nobles Appartementhaus für Touristen betrieben, wurde also doch 140 Jahre später seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt, nun auch mit einem Golfplatz. Zu meiner Kindheit aber war es der wohl größte Bauernhof und landwirtschaftliche Betrieb Tirols.

Die Mutter diente dort als Stalldirn, betreute mit anderen Knechten und Mägden an die siebzig Kühe und viele Kälber, der Vater diente als Rossknecht, was das Pflügen, Eggen und Ansäen des Getreides sowie auch seine Ernte mit einschloss, ebenso die Mithilfe bei der Heuarbeit im Sommer. Im Winter schlägerte mein Dati, wie ich ihn nannte, mit anderen Knechten riesige Bäume im Wald oben, entastete und entrindete sie, brachte sie dann auf einem Schlitten in rasender Fahrt zu Tal, dass der Schnee nur so staubte. Als Bremsen dienten Steigeisen an den Schuhen und zwei links und rechts eingehängte Sapine, die mit den Händen betätigt wurden. Ich bewunderte meinen Dati sehr für diese lebensgefährliche Arbeit, die er so bravourös meisterte.

Der Mann, der unbedingt mein Vater sein wollte, zahlte brav die Alimente. Als er merkte, dass Adelheid wirklich nichts mehr von ihm wissen wollte, trug er sich mit dem Gedanken, ins Wasser zu gehen, suchte sich aber dann doch stattdessen eine andere Freundin. Diese forderte ihn bald auf, eine Blutuntersuchung der möglichen Väter zu beantragen, weil es sie ärgerte, dass er Alimente zahlen musste, wo man doch wisse, wie es die Adelheid treibe. Das Gericht untersuchte das Blut der möglichen drei Väter und auch meines; keiner der drei Männer kam in Frage. Daraufhin stellte der Wunschvater seine Zahlungen ein, schickte mir aber dennoch alle Jahre zu Weihnachten ein Früchtebrot, denn er war Bäcker. Auch wollte er mir seine Harfe, die er vorzüglich spielte, nach seinem Tode zukommen lassen, daraus wurde aber nichts. Sonst wäre ich vielleicht Harfenist geworden, aber wohl eher einer von der irischen Art, ein Balladensänger.

Da das Gericht Anstalten machte, noch weitere Untersuchungen durchzuführen, beschlossen meine Zieheltern, mich zu adoptieren, damit die Sache ein für alle Mal ein Ende habe. Daher hieß ich ab nun nicht mehr Marksteiner, sondern Mitterer. Dennoch glaubte meine Adoptivmutter weiterhin, der Bäcker sei mein Vater; dies deshalb, weil sie ebenfalls ein wenig in den Bäcker verliebt gewesen war. Apropos Liebe: Dass ich nach langen Beratungen Felix genannt wurde, kommt daher, dass Julie während des Krieges in einer Waffenfabrik arbeitete, die im Achenseetunnel untergebracht war. Dort lernte sie einen französischen Kriegsgefangenen namens Felix kennen, der sich in sie verliebte, und sie sich in ihn. Einmal fiel das Licht aus und ein Kriegsgefangener (angeblich Mongole) wollte sie unter der Drehbank erwürgen, da wurde sie von Felix gerettet und der Angreifer auf der Stelle erschossen. Da dem Felix aber durch ein Schrapnell die Hoden zerfetzt worden waren und Julie unbedingt Kinder wollte, wurde nichts aus der Beziehung. Nach dem Krieg haben sich die beiden trotzdem eine Zeitlang Briefe geschrieben.

Dass Julie und Michl nicht meine leiblichen Eltern waren, wurde mir schon als kleines Kind bewusst gemacht, und zwar auf eine ziemlich unangenehme Weise. Immer, wenn ich angeblich unartig war, sagte meine Adoptivmutter zu mir: »Wie hat mi der Herrgott nur so strafen können, dass i di hab aufnehmen müssen!« Außerdem schimpfte sie immer wieder über meine leibliche Mutter, was das für eine leichtfertige Person sei, wie sie mich am Bahnhof Jenbach lachend übergeben habe, dabei nur Augen für ihren neuen »Loder« habend, und nicht einmal »Patschelen« hätte ich angehabt, mitten im Winter. Es sei schon eine Ungerechtigkeit auf dieser Welt, dass die einen so viele Kinder bekämen und sie lachend herschenken, und anderen bleibe der Kindersegen versagt.

Das Bauernleben

Das Aufwachsen bei den Bauern war zu Beginn der fünfziger Jahre noch ein Leben wie im 19. Jahrhundert. Viele Dienstboten, viele Pferde, noch keine motorbetriebenen Maschinen. Ich erinnere mich an das tägliche Frühstück, es bestand aus einer riesigen Pfanne »Türkenkoch« mit einem Trumm Butter drauf. Die Knechte und Mägde und ich saßen um den Tisch und löffelten den Maisbrei aus der Pfanne, die in der Mitte stand. Mir war das manchmal zu deftig, und so wartete ich meistens, bis der Pfannenboden zum Vorschein kam und ich die Kruste abkratzen durfte, die überaus köstlich schmeckte. Neben der Eingangstür, unter dem »Weichbrunn«, befand sich ein kleiner Klapptisch, an dem fast jeden Tag ein Bettler saß, der hier auch etwas zu essen bekam.

Bei den Großbauern gab es eine gewisse Distanz zu den Dienstboten, die Herrschaft aß in einem anderen Raum, und aß auch etwas Besseres. Die Privatstube der Herrschaft war off limits. Zu Weihnachten sah ich im Vorbeigehen den mächtigen, wunderschön mit bunten Glaskugeln geschmückten Christbaum, die Eisenbahn darunter. Ansonsten ritt ich mit dem gleichaltrigen Bauernsohn auf den Kälbern, und wir trieben gemeinsam Unkeuschheit, da gab es keine sozialen Unterschiede. Bei den Klein- und Bergbauern waren sowieso alle gleich.

Der kleine Felix 1951 mit dem »Dati« Michael Mitterer

Auf der Alm, ca. 1955

Das Glück auf der Alm

Im Sommer ging ich mit der Mutter auf die Alm, der Vater blieb unten bei der Heuarbeit. Die Julie war eine sehr gefragte Sennerin, so wie sie konnte kaum jemand mit den Kühen umgehen. Auch die Julie war eine schöne Frau, aber sie war strenger zu sich als die Adelheid. Sie lachte gern, sang und tanzte gern, aber dann war Schluss. Das war wohl auch einer der Hauptgründe für die ambivalente Beziehung zu ihrer Freundin Adelheid; sie selbst hatte doch auch so viele Sehnsüchte, konnte sie aber nicht zulassen. Auf der Alm war Julie jedenfalls am glücklichsten, da war sie die Chefin und absolut frei; kein Bauer redete ihr drein. Es waren immer Gruppenalmen mit fünf, sechs Hütten, mit zwölf bis vierzehn Leuten, fast wie ein kleines Dorf, mit einer engen Gemeinschaft. Anfangs – im Alter von zwei, drei Jahren – musste mich meine Adoptivmutter auf der Grießalm (hinter dem Hahnenkamm) mit einem Strick wie eine Ziege anbinden, damit ich nicht abkugelte im steilen Gelände, während sie auf der Suche nach den Kühen war.

Am glücklichsten war ich auf der Fleckalm bei Kirchberg und auf Lämmerbichl über Kitzbühel. Die Fleckalm liegt auf einem ausgesetzten Hügelzug und man sieht in der Ferne den gesamten Wilden Kaiser. Obwohl natürlich kein Landmensch von der Schönheit seiner von ihm bewohnten Landschaft spricht, nimmt er die Schönheit trotzdem wahr und ist dankbar. Auch ich habe diese Schönheit, als Kind schon, tief empfunden. Lämmerbichl liegt in einer geschützten Mulde hinter dem Kitzbüheler Horn und war das Paradies meiner Kindheit. Barfuß, mit langem Stock, kurzer Lederhose und grünem Hütl lief ich auf den Matten umher, sammelte das Vieh ein, lauschte auf die Rufe der Greifvögel und die Pfiffe der Murmeltiere. Wenn die Sommerfrischler aus dem Tal heraufwanderten, lief ich vor ihnen her und zeigte ihnen die Enziane, die Almrosenbüsche, die begehrten Edelweiß an den Felsen. Wie gern produzierte ich mich ihnen gegenüber als »Naturkind«, wurde dementsprechend oft fotografiert, vor allem von Holländerinnen, und meine Ziehmutter freute sich darüber, denn sie hatte mich mit voller Absicht als »Naturkind« gekleidet. Die Fremden wurden natürlich von mir zur Hütte geführt, bekamen Almbutter und Almkäse und Buttermilch und hinterließen manchen Gulden oder Schilling.

In den letzten Jahren habe ich ein paarmal mit den »Kindern vom Pöllhof« (etwa gleich alt wie ich) die Lämmerbichlalm besucht. Erstaunlicherweise hat sich dort kaum etwas geändert, und die Hütte, in der ich einige Sommer mit meiner Mutter lebte, ist – wie durch ein Wunder – vollkommen unverändert, sogar die offene Feuerstelle befindet sich noch dort, die uns bei schlechtem Wetter wärmte und wo meine Mammi das wunderbare »Melchermuas« zubereitet hatte. Natürlich, hier ist kein Schigebiet möglich, das mag eine Rolle spielen, aber die unveränderte Hütte gab mir dennoch ein Rätsel auf. Bis ich die Fotos an den rohgezimmerten, rußgeschwärzten Holzwänden sah: die Pöllkinder mit dem kleinen Felix, und dann Fotos mit dem erwachsenen Felix. Da wusste ich, sie hatten es für mich getan. Und war dementsprechend fertig. Danke, Hanni, Leni, Klaus.

Felix (ganz rechts) mit den Kindern vom Pöllhof (von links Hanni, Klaus und Leni Gasteiger), ca. 1956

Kinderarbeit

Als ich so acht, neun wurde, durfte ich nicht mehr mit auf die Alm, musste am Hof beim Heuen helfen, die Pferde führen, Wasser tragen, Gras wenden, das Heu am Leiterwagen und in der Tenne niedertreten. Unmengen von riesigen Bremsen quälten die Pferde und mich, Gottseidank hatte ich einen Wedel aus Rossschwanz, damit konnte ich die Bremsen immer wieder etwas verjagen. Und die Heublumen juckten höllisch unter der verschwitzten Pfoad (Hemd). Einmal hatte ich Fieber und wollte offenbar im Bett bleiben. Da versprach mir die Bäuerin (der Bauer war schon früh verstorben) eine Zweischillingmünze, wenn ich trotzdem aufs Feld ginge. Ich tat’s, die zwei Schilling erhielt ich nicht. Anscheinend hab ich das unnötigerweise viele Jahre später bei einem Interview erzählt. Ein paar Wochen darauf absolvierte ich irgendwo in Österreich eine Lesung und eine Besucherin legte mir ein Kuvert hin und verschwand sofort wieder in der Menge. Ich öffnete das Kuvert, es befand sich eine Zweischillingmünze drin. Danke, liebe Frau.

Vom früh verstorbenen Bauern, der mir vollkommen aus dem Gedächtnis entfallen ist, will ich noch etwas berichten. Mit seinem kleinen Sohn Klaus ist er im Herbst auf eine »Ast« gegangen. Das ist eine Art Niederalm, eine einzelne Hütte, in die im Sommer Heu eingebracht wurde; und unter dem Heuboden befand sich ein kleiner Stall, in dem nach dem Almabtrieb etliche Kühe durchgefüttert wurden. Da der Bauer mit seinem Sohn nicht zurückkehrte, gingen Dati und einige Knechte ihn suchen. Plötzlich kam ihnen im Nebel eine riesenhafte männliche Gestalt entgegen, bekleidet mit einem schwarzen Viehhütermantel. Die dunkle Gestalt blieb einige Meter vor den Knechten stehen und deutete ihnen etwas. Die Männer waren erschrocken, wussten nicht, warum, und waren keiner Reaktion fähig. Da verschwand die Gestalt wieder mit Riesenschritten im Nebel, aber fast schwebend. Als die Knechte zur Hütte kamen, fanden sie den Bauern tot im Heu, zugedeckt mit seinem Viehhütermantel. Und daneben kniete der kleine Sohn des Bauern, der an seinem Vater rüttelte und immer wieder sagte: »Dati, aufwochn! Dati, aufwochn!«

Eine Anmerkung zu meinem Dasein als Dienstbotenkind ist zu machen: In all den vergangenen Jahrhunderten hatten es Mägde immer schwer, wenn sie ein Kind bekamen. (Abgesehen von der »schweren Sünde« eines ledigen Kindes.) Noch schwieriger wurde es, wenn der Vater ein Knecht war. Und ganz problematisch, wenn der Bauer sich als Vater herausstellte. Da musste sich die Mutter samt Kind sehr schnell einen anderen Posten suchen. Das war ja offenbar auch der Mutter vom Dati passiert, die ihren Michl bei einem Bauern unterbringen musste, um wieder einen Posten zu kriegen. Meine Zieheltern hatten dieses Problem bei all unseren Bauern anscheinend nicht. Ich erfuhr nie Ablehnung oder auch nur ein Gefühl der Duldung. Dafür bin ich sehr dankbar, und das waren sicher meine Zieheltern auch.

Trotzdem hieß es eines Sommers, man brauche mich nicht bei der Arbeit, ich solle woanders hingehen. Dati fand einen Platz auf einem Bauernhof am Sonnberg, in Sichtweite gelegen, Hennleiten wird er genannt. Dort half ich die Woche über bei der Heuarbeit an den steilen Hängen. Jeden Sonntag aber ging ich heim zu meinem Dati. Zu diesem Zeitpunkt wohnten wir nicht mehr in einer Dienstbotenkammer des Stammbauernhauses, sondern in einem kleinen, uralten Bauernhaus in der Nähe, das als Dienstbotenhaus dazugekauft worden war. Und mein Dati, der wohl ein »richtiges Familienleben« wollte, kochte jeden Sonntag Tirolerknödel für uns zwei. Damit sie besonders gut wurden, nahm er sehr viel altes Brot. Leider zerfielen die Knödel jedes Mal, übrig blieb »Knödelschlamm«. Das ergraute Wasser, in denen die Knödel gekocht wurden, diente zugleich als Suppe, der Geschmack entstand durch etwas Maggiwürze. Jeden Sonntag musste ich nun diese Schlammknödel essen, dabei war der Sonntag der einzige Tag, wo auf Hennleiten zu Mittag Fleisch serviert wurde. Abends gab es vor dem Abschied beim Dati noch eine Dose Sardinen mit Tee, und wenn ich dann bei meinem Hof ankam, waren sie gerade beim kalten Schweinsbraten. Die Folge war, dass mir später Tirolerknödel jahrelang ein Gräuel waren.

Öbrist-Wast, der Firmgöd

Im nächsten Jahr wurde ich über den Sommer bei Sebastian »Wast« Krimbacher und seiner Frau Burgl untergebracht. Der mit gutem Grund so genannte »Öbrist«-Hof (oberster Hof) ist von furchtbar steilen Hängen umgeben, was das Mähen mit der Sense und die Heuarbeit sehr erschwerte. Das Heu wurde grundsätzlich zu einem großen Ballen zusammengeschoben, den Wast sich dann auf den Rücken lud und zur Tenne heruntertrug. Wenn Wast um fünf Uhr morgens mähte, hatte ich die Aufgabe, die Graszeilen mit einem Rechen zu verteilen, aber ich ließ es mir nicht nehmen, und Wast gestattete es gerne, auf dem steilen feuchten Hang mit meiner Lederhose mehrmals in rasender Geschwindigkeit herunterzurutschen.

In meinem ganzen Leben habe ich keine so liebreizenden und fürsorglichen Menschen kennengelernt wie Wast und Burgl. Er hatte schon damals einen kleinen Buckel von der schweren Arbeit, aber Burgl traf es noch viel härter, ihr wurde das Kinn immer mehr förmlich auf die Brust gezogen. Am Abend gab es Pfefferminztee mit Minze aus dem eigenen Garten, wir saßen auf der Hausbank, lauschten dem Plätschern des Brunnens und betrachteten staunend die Tausenden von Glühwürmchen, die vor uns in der Luft tanzten. Strom gab es noch keinen, das Licht kam von Petroleumlampen.

Wast wurde später mein »Göd« (Firmpate). Ich fürchtete mich etwas vor der »Watschen« des Bischofs, die uns Firmlingen gerüchteweise als sehr deftig vermittelt wurde, aber es war dann nur die sanfte Andeutung eines Backenstreichs. Wie üblich gab es nachher ein Wiener Schnitzel im Wirtshaus, die wiederum gerüchteweise übliche Armbanduhr blieb aus, die konnte sich mein Göd wohl nicht leisten; ich legte auch keinen Wert darauf, denn ich konnte damals die Uhr noch gar nicht lesen, begriff den Sinn der Zeiger einfach nicht.

Neben dem Brunnen des Öbrist-Hofes stand (und steht) ein schöner, alter Birnbaum, der immer noch süße, saftige Früchte trägt. Viele Jahre später besuchte ich wieder einmal Göd und Godl, sie waren alt geworden, und im Stall, der mir immer »golden« erschienen war, weil Wast ihn so gründlich säuberte und das Sonnenlicht ihn am Nachmittag derart durchflutete, stand nur noch eine einzelne, einsame Kuh. Ohne Kuh könne er einfach nicht sein, sagte Wast. Und dann erfuhr ich, dass die einzige Tochter aufs »Land« hinunter geheiratet hatte und dass es den Vorschlag an die Eltern gab, dorthin nachzufolgen. Aber Wast hatte zu seiner Tochter gesagt: »Grab den Birnbam beim Brunnentrog aus und pflanz ihn unten im Land wieder ein. Wenn er tuat, kimm i nach.« Und so blieben die beiden alten Leute bis zu ihrem Tode auf dem Hof. Einige Jahre lang stand er dann leer, mittlerweile hat ihn ein Enkelsohn mit seiner Frau übernommen und umgebaut, ein neuer Stall beherbergt eine Haflingerzucht.

Die weiße Haut von Dati

Nach der Almabfahrt musste ich wieder zurück zu meinen Adoptiveltern auf den Pöllhof. Die Mammi war missgelaunt, weil sie das Almparadies hatte verlassen müssen, der Dati war wie immer lieb zu mir und freute sich, dass er mich wieder bei sich hatte. Fasziniert haben mich an meinem Dati übrigens immer seine schneeweißen Gliedmaßen. Damals war es ja nicht üblich, kurze Hosen und Hemden zu tragen. Dati hatte ein von der Sonne tiefdunkel gebräuntes Gesicht und ebensolche Unterarme. Die Beine aber und die Oberarme wie auch der gesamte Oberkörper sahen niemals das Licht der Sonne und waren also vollkommen weiß, die Haut von einer unglaublichen Zartheit und auch Jugendlichkeit bis zu seinem Tode. Selbst die Füße waren schneeweiß, obwohl er nie Strümpfe (ausgenommen zur Musikantentracht) oder Socken trug, immer nur Fußfetzen, die er kunstvoll um seine Füße legte, sodass sie nicht verrutschten und drückten. Von den Fußfetzen hatte er viele, jeden Abend wusch er die getragenen mit Seife im Brunnentrog und hing sie zum Trocknen auf. Aber nicht nur weiß waren seine Gliedmaßen, sondern auch ohne Schmutz, was ziemlich erstaunlich war, denn wir pflegten nur etwa zweimal im Jahr zu baden, nämlich vor Weihnachten und vor Ostern. Dem Vollbad unterzogen wir uns in der Moorbadeanstalt am Schwarzsee, wo man auch ganz normale Wannenbäder nehmen konnte.

Außer zum Wannenbad kam ich nie zum Schwarzsee, erst viele Jahre später schwamm ich in ihm und genoss das wunderbar weiche, tiefschwarz wirkende Wasser, in dem sich der Wilde Kaiser spiegelte. Damals wurde nicht geschwommen, das war etwas für die Fremden. Auch das Schifahren – obwohl in Kitzbühel aufgewachsen – lernte ich erst später, nämlich bei der Schiwoche, als ich in die Mittelschule ging. Wir konnten uns keine Schier leisten. Einmal bekam ich vom Bauernsohn die abgefahrenen Schier geschenkt, sofort ging ich damit über die tiefverschneiten Abhänge nach Kitzbühel hinein, zum Ganslernhang bei der Streifabfahrt, stieg ein Stück hinauf, fuhr hinunter, landete in einem Graben, ein Schi brach ab, damit Schluss.

Das Brauchtum

Viele eindrucksvolle Erinnerungen habe ich an meine Kindheit am Pöllhof: das geheime Spielen mit den anderen Kindern zwischen Brombeersträuchern im Wald; der angstvoll-faszinierte Blick aus dem Stubenfenster hinaus zum verschneiten Brunnentrog, an dessen Pfosten sich zu Nikolaus ein riesiger, zottliger, gehörnter Krampus den Rücken rieb wie ein von Ungeziefer geplagter Stier, und auch dementsprechend aufbrüllte; die von der Küchenmagd geköpften Hendln, die sie vor meinen Augen lachend in die Luft warf und die dann lange noch herumflatterten, Ströme von Blut aus dem Hals verspritzend; der Kirchtag mit seinem knusprigen Schweinsbraten, dem dampfenden Kraut, den keifen Knödeln, den gezuckerten, glühheißen Krapfen; der »Antlassritt« zu Fronleichnam, bei dem die Bauern des Brixentals auf ihren geschmückten Pferden mit wehenden Kirchen- und Schützenfahnen bis zur Schwedenkapelle beim Weiler Klausen ritten (»Bis hierher und nicht weiter kamen die schwedischen Reiter«), voran der Feldpater mit wallendem Bart, die Monstranz immer wieder segnend erhoben, der Straßenasphalt in der Sonnenhitze von den Pferdehufen aufgestampft, oh, war das schön!

Überhaupt, die religiösen Bräuche faszinierten mich sehr als Kind, besonders die Flurprozessionen über die Felder, am Abend um die Tischbank kniend das Rosenkranzbeten, das einen in einen entrückten Zustand versetzte, der lateinische Gottesdienst in der halbdunklen barocken Kirche, das rotglimmende Ewige Licht, der betäubend und süß duftende Weihrauch, die Mädchen und Buben, die in Ohnmacht fielen, der Epileptiker, der aus der Kirchenbank kollerte und zuckte, das Geflüster und Gemurmel, der Gesang und das Orgelspiel. Und draußen die Pfeife rauchenden Bauern, die schon vor der Predigt das Gotteshaus verlassen hatten. Daneben die Lourdes-Kapelle, in deren Grotte eine wunderschöne Madonna stand, die erste Frau, in die ich mich als 12-Jähriger unsterblich verliebte.

Fronleichnamsprozession in Kirchberg, 1960, Felix ganz links mit kurzer Hose

Ministrant war ich übrigens nicht, vielleicht, weil wir zu weit weg von der Kirche wohnten. Sonntags wurde jedenfalls immer in die Kirche gegangen, Mammi tat das wohl eher aus Konvention, denn sie war ja Sozialistin und mochte weder Pfarrer noch Klosterschwestern, der Dati war sehr fromm und gläubig, verlor aber nie ein Wort darüber.

Das Ende der Landarbeiter

Ende der fünfziger Jahre brach unvermittelt das 20. Jahrhundert herein mit Traktoren und Mähmaschinen, die Dienstboten wurden abgebaut. Dati arbeitete in einem Sägewerk in Kirchberg und dann als Straßenkehrer an der Hornseite in Kitzbühel. Dadurch konnte er sich auch eine kleine Rente erwarten. Er und Julie waren nämlich draufgekommen, dass mehrere Großbauern, bei denen sie arbeiteten, jahrelang keine Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge abgeliefert hatten. Das Verhältnis zwischen den beiden war übrigens all die Jahre manchmal sehr angespannt, denn der Dati spielte gern Karten, war aber völlig unraffiniert und verlor daher oft sein ganzes Geld. Nicht genug damit, ging er auch noch zum Bauern und holte das Geld seiner Frau, die sich gerade auf der Alm befand, und verspielte auch dieses. Mutter verbitterte das, denn ihr Lebenstraum war ein eigenes kleines Häuschen, dafür hatte sie einen Wüstenrot-Bausparvertrag abgeschlossen, dafür sparte sie sich jeden Groschen vom Mund ab, dafür spann sie nächtelang für andere Leute Wolle, strickte Socken und wusch die Wäsche der Knechte.

Schulzeit und lesen, lesen, lesen

Mit sechs Jahren (1954) kam ich in die 1. Klasse Volksschule in Kitzbühel. Jeden Morgen holte mich ein Straßenkehrer ab, der ebenfalls nach Kitzbühel musste, weil er dort im Zentrum die Straßen reinigte. Die kurze Wanderung, vorbei am Schwarzsee, gefiel mir außerordentlich. Und dann Kitzbühel! Nie war ich vorher in Kitzbühel gewesen, obwohl die Stadt nur etwa drei Kilometer von Gundhabing entfernt liegt. Kitzbühel erschien mir von märchenhafter Schönheit, jedes dieser großen, alten, bunt bemalten Häuser beeindruckte mich über alle Maßen. Und nicht nur eine, sogar zwei Kirchen besaßen die, oben auf dem Hügel. Und es waren schon viele Fremde da, ganz edle Damen darunter, wie ich sie nur aus Katalogen und Illustrierten kannte, mit roten Lippen, wunderschön gekleidet, in rasanten, offenen Automobilen sitzend. Eine winkte mir lächelnd zu, der Seidenschal flatterte hinter ihr meterlang im Wind. Und Auslagen gab es, also große Fensterscheiben, hinter denen sich mir unbekannte Wunderwaren darboten, auch zauberhaftes, nie gesehenes Spielzeug. (Für eine Weile bedeutete mir mein Kasperl, den der Dati aus Papiermaché und Fetzen hergestellt hatte, gar nicht mehr so viel, aber der Kasperl bemerkte das und wurde sehr traurig, da weinte ich, knuddelte ihn und versicherte ihm meine immerwährende Zuneigung. So geschah es auch.)

In der Schule wurde nach der sogenannten »Ganzheitsmethode« unterrichtet, also nicht einzelne Buchstaben wurden gelehrt, sondern ganze Wörter und Sätze. Mir behagte das sehr, nachdem ich endlich diese vollkommen neue Sprache, das »Hochdeutsch«, gelernt hatte. Denn es hieß ja zum Beispiel nicht »Äpfö«, sondern »Apfel«. Was mich wunderte war, dass es bestimmte Dialektwörter im Hochdeutschen gar nicht gab, zum Beispiel das Wort »Neidäh«, was das zärtliche Aneinanderlegen von zwei Wangen bedeutet. »Gibst ma a Neidäh«, fragt die Tante den Buben. Ab der 2. Klasse ging ich in Kirchberg zur Schule, warum, weiß ich nicht mehr. Vielleicht, weil ich zu lange vor den Kitzbüheler Auslagen stand statt heimzugehen, vielleicht, weil meine Adoptivmutter in Kirchberg ein sumpfiges Grundstück gekauft hatte, um dort eines Tages ihr ersehntes Häuschen zu errichten.

Ich war immer schon ein fantasievolles Kind und erzählte den anderen Kindern gerne Geschichten, die von ihnen mit lächelndem Vergnügen angehört wurden, aber die Erwachsenen hätten sie wohl als unnütze bis bedenkliche Lügengeschichten angesehen.

Erstkommunion 1956

Vor dem Lesen waren die Bilderbücher, aber da natürlich keine gekauft wurden, behalf ich mir mit dem Reimmichl-Kalender, dem populärsten aller Tiroler Bauernkalender, in dem es auch zahlreiche Zeichnungen, Fotos und Reproduktionen von Gemälden zu sehen gab. Eine Fundgrube der »Augenlust« (Ausdruck aus dem klerikalen Bereich) stellte der Versandhauskatalog von Kastner & Öhler dar. Was für herrliche Dinge gab es da zu sehen! Spielzeuge, Werkzeuge, Kleider, Möbel, alle Dinge, die man sich nur vorstellen kann. Aber nicht nur Dinge waren im Katalog zu sehen, sondern auch Menschen. Schön angezogene Männer, lachende Kinder in Pyjamas, und auch Frauen in Unterwäsche. Das gefiel mir schon sehr gut. Stundenlang blätterte ich oft in diesem Katalog. Mir war zwar bewusst, dass man all diese Sachen kaufen konnte, weil Mammi zwei Monate vor Weihnachten immer einen Bestellzettel ausfüllte, trotzdem kam es mir nicht so vor, als könne man diese Dinge besitzen. Sie waren nur zum Anschauen da. Wie die Bilder in einem Bilderbuch eben.

Irgendwie kam ich eines Tages auch zu einem Kunstbuch, in dem alte Skulpturen in Schwarz-Weiß-Fotos abgebildet waren. Eines davon zeigte eine Mann-Frau-Verschlingung, nackte Leiber, besonders auch ein schöner Frauenpopo regte mich auf, sowas hatte ich noch nie gesehen. Es musste sich wohl um den »Raub der Sabinerinnen« gehandelt haben. Ich nahm das Buch im Herbst zum Kühehüten mit, und beim Anblick der Leiber rührte sich etwas in meiner Lederhose, also dürfte sich diese »Augenlust« wohl etliche Jahre später abgespielt haben. Unvergesslich.

Sobald ich lesen konnte, las ich, was ich zwischen die Finger bekam. Den Bauernkalender, die Schundhefte der Knechte und die Zeitung des Vaters, der übrigens der einzige Knecht war, der damals eine Tageszeitung abonniert hatte, nämlich den Wiener »Kurier«. Das viele Lesen wurde von der Umgebung nicht allzu gern gesehen, denn es hielt ja von der Arbeit ab, kostete am Abend Strom fürs Licht, und überhaupt wurde es für etwas Überflüssiges gehalten, manchmal sogar für etwas Schädliches, weil es einen auf absonderliche Gedanken bringen konnte. Meine Adoptiveltern bildeten da aber eine Ausnahme. Mutter las mit Leidenschaft Romanhefte, in denen Grafen und arme Landmädchen, Wilderer und Sennerinnen vorkamen; alles erstunken und erlogen, sie wusste es ja, sie lebte ja in dieser Welt, aber es war ihr egal, sie brauchte den Traum. So wie auch ich von Tagträumen lebte, mit Tagträumen überlebte, nun unterstützt vom Lesestoff. Dati las seine Tageszeitung und die diversen Kalender, für die Schundhefteln der Mutter interessierte er sich nicht. Ich auch nicht. Mich interessierten andere Schundhefte. Einer der Knechte las »Rolf Torring«, die Abenteuer eines – wohl kolonialistisch angehauchten – deutschen Helden in Afrika und Indien, wenn ich mich recht erinnere. Ein riesiger Schwarzer kam auch vor, der hatte unheimliche Kräfte und half dem deutschen Helden immer wieder aus der Klemme. »Massa ganz ruhig sein, Pongo schon machen!« pflegte er zu sagen.

Dann gab’s da noch die »Jörn Farrow«-Hefte, die Titelfigur war ebenfalls ein deutscher Held und hatte nach dem Krieg sein U-Boot nicht bei den Alliierten abgeliefert. Stattdessen setzte er sich in den Dienst der guten Sache und galt für die Bösewichte aller Art als Schrecken der Meere. Westernhefteln interessierten mich natürlich ebenfalls eine Weile, und ich konnte nicht ganz nachvollziehen, weshalb wir nicht ebenfalls auf Pferden hinter den Kühen her waren. Auch die ersten Comics kamen mir unter, sie spielten im Weltraum; mit gebündeltem Licht wurden Wände durchschnitten, unfassbar faszinierend.

Ganz war meine Mutter anscheinend doch nicht einverstanden mit meiner übertriebenen Lesesucht. Als sie eines Tages in einem Futterbarren im leeren Stall des Dienstbotenhofes eine Menge Schundhefte entdeckte, war eine Tracht Prügel und die Verbrennung des Lesestoffs die Folge.

Danke, Sommerfrischlerin!

Es waren Fremdengäste, die mir die ersten guten Bücher schenkten. Eine Verlagslektorin aus Wien (von den Pöllhof-Leuten wurde mir kürzlich der Name Dr. Margarethe Dyer genannt), die mit ihrer Tochter zur Sommerfrische auf unseren Hof kam, schenkte mir fast alles von Mark Twain, den Tarzan-Roman von Edgar Rice Burroughs und anderes mehr. Das gefiel mir alles außerordentlich. Ein Buch – den Titel habe ich vergessen – handelte von einem Hexer. Ich erinnere mich an eine bestimmte Szene: Der Hexer reitet auf einem Rappen durch ein furchtbares Ungewitter. Er ist bekleidet mit einem langen schwarzen Mantel, der im Wind flattert, und er trägt einen schwarzen Schlapphut, unter dem die Augen hervorglühen. Bäche treten über ihre Ufer, Muren reißen Häuser mit, die Menschen bringen verzweifelt ihr Vieh in Sicherheit. Aufjauchzend reitet der Hexer durch Sturm, Blitz und Donner. Ich liebte den Hexer, ich bewunderte ihn. Man verbrannte ihn zum Schluss, aber noch in den Flammen lachte er. (Tags darauf versuchte ich heimlich, eines der Zugpferde – es war schwarz – zu besteigen, aber es warf mich ab.) Da meine Leserei immer unangenehmer auffiel, zog ich mich auf die Tenne zurück, schwänzte manchmal die Schule, machte mich zwar auf den Weg dorthin, bog aber kurz vor Kirchberg in ein Feld ab, verkroch mich in einen Heustadel, las dort, was zu lesen war, und ging nach Unterrichtsschluss wieder nach Hause. Das fiel gar nicht sehr auf, denn zu dieser Zeit fehlten die Bauernkinder immer wieder, weil sie daheim arbeiten mussten; der Lehrer hatte sich damit abzufinden.

Wie mir später von den Schulkameraden erzählt wurde – mir war es aus dem Gedächtnis entschwunden –, handelte ich in der Schule mit Altwaren, bevorzugt mit Messern (sogenannte Finnendolche waren offenbar gefragt); einmal hatte ich sogar eine Pistole dabei. Bekommen hätte ich das alles von einem alten Hausierer; keine Ahnung mehr. Es handelte sich wohl um Kriegsbeutestücke.

Herbert Sojer, der große Förderer

Meinem Lehrer in Kirchberg – Herbert Sojer hieß er, gestorben 2016 – fiel ich durch meine Aufsätze auf. Immer viel zu lang, meistens das Thema verfehlt, aber er sah eine Begabung. Zweimal beleidigte er mich schwer. Einmal – bei einem Ausflug – tat ich irgendetwas und tat dann so, als wäre nichts gewesen. Worauf mich der Lehrer, ein hochbegabter, rothaariger, jähzorniger Mensch, als falschen Hund bezeichnete. Das war ich auch. Was er aber nicht wusste: ich musste es sein, um zu überleben. Ein andermal schrieb ich einen anscheinend derart ungewöhnlichen Aufsatz, dass der Lehrer stur behauptete, das sei nicht von mir, sondern ich hätte es irgendwo gelesen und nur nacherzählt. Erst nachdem auch weitere Aufsätze ähnlich ungewöhnlich ausfielen, zog der Lehrer vor der Klasse seine Behauptung zurück.

In der Pfarrbibliothek von Kirchberg fand ich neue Schätze: die gesammelten Werke von Karl May. Ich fraß sie alle in mich hinein, besonders jene, die im Orient spielen; aber natürlich war ich auch dem edlen Winnetou zugetan. Den Pfarrer und Besitzer dieses Schatzes erlebte ich auch im Religionsunterricht als angenehmen Menschen, weil er so spannende biblische Geschichten erzählte. Das änderte sich auch später nicht, obwohl mir meine Mammi einmal anvertraute, er sei ein passionierter Witwentröster und hätte auch ihr ein dementsprechendes Angebot gemacht.

Schulausflug 1956/57, Felix in der vordersten Reihe (von links der erste Bub nach den Mädchen)

Die ersten Geschichten

Mit etwa zwölf Jahren begann ich, in der Freizeit Geschichten zu schreiben. Bis auf eine spielten sie im Wilden Westen, in Chicago, in Londons Soho, im Weltraum. Die eine Ausnahme spielte in meiner Umgebung und handelte davon, dass die Menschen plötzlich im festen Boden versanken, verschwanden; eine Art Epidemie. Ich selbst versank nicht.

Dass ich meine Geschichten überall auf der Welt ansiedelte, nur nicht daheim, hatte damit zu tun, dass ich mich fortträumen wollte, vorher mit Tagträumen, dann mit dem Lesen, jetzt auch mit dem Schreiben, denn ich liebte meine Welt nicht und wollte ihr entfliehen. Versponnen war ich, sehr klein, und zeitweise so mager, dass der Schularzt Unterernährung konstatierte, was gar nicht zutraf, denn am Essen mangelte es nie; vielleicht vergaß ich manchmal drauf, vielleicht fehlte mir manchmal der Appetit. Einzelgänger war ich trotz allem keiner, ich spielte sehr wohl mit anderen Kindern, allerdings wählte ich immer die Rolle des Passiven. Beim Völkerball schoss ich niemals jemanden ab, aber ich selbst wurde auch nicht abgeschossen, ich war einfach zu schnell und wendig. Dasselbe beim Indianerspiel: nie war ich der Jäger, immer der Gejagte. Aber nie erwischte man mich, nie wurde ich gefangen, ich war ein Meister in der blitzschnellen Umgehungstaktik.

Obwohl ich mir relativ unverwundbar vorkam, erwischte es mich doch zweimal. Mit fünf stürzte ich auf der Fleckalm beim Heimtreiben der Kühe und stieß mir meinen Hüterstock so unglücklich in den linken Oberarm, dass er zweimal brach. Mammi trug mich zu meinem späteren Firmpaten Sebastian »Wast« Krimbacher, dessen Bauernhof nur ein paar hundert Meter unterhalb der Alm liegt. Wast bettete mich auf einen Heuschlitten und zog mich (was im Sommer mühselig ist) ins Dorf hinunter zum Arzt. In dieser Zeit – weil ich lange einen Gips tragen musste – wurde ich endgültig vom Links- zum Rechtshänder. (Links galt als die »schlechte« Hand.) Mit ungefähr zehn stürzte ich an einem Abhang beim Ballspiel auf denselben Arm, spürte starke Schmerzen, der Gemeindearzt hielt es aber für eine Prellung und legte mir nur einen Verband an. Als ich Mutter auf der Alm besuchen ging, untersuchte sie den Arm und erschrak über den dicken, unförmigen Ellbogen. Im Krankenhaus Wörgl stellte man fest, dass der Arm wiederum gebrochen und jetzt falsch zusammengewachsen war. Nichts mehr zu machen. In der Folge litt der linke Oberarm unter starkem Muskelschwund, den schließlich ein Wunderheiler behob.

Lehrer oder Pfarrer

Als ich dreizehn war, meinte mein Lehrer Herbert Sojer, für einen wie mich gebe es zwei Möglichkeiten, die Berufswahl betreffend: Lehrer oder Pfarrer. Im Geheimen hatte ich jedoch schon beschlossen, Schriftsteller zu werden, wagte dies aber natürlich nicht auszusprechen. Da ein Setzer von der »Tiroler Tageszeitung« des öfteren auf unserem Bauernhof die Sommerfrische verbrachte, erkundigte ich mich bei ihm, wie denn das so mit dem Beruf des Journalisten sei. Der Setzer setzte sofort meine Eltern davon in Kenntnis und riet ihnen heftig ab, mich so einen Hungerleiderberuf, wie er meinte, ergreifen zu lassen. So kam ich auf den Vorschlag des Lehrers zurück und sagte, ich wolle Lehrer werden. (Pfarrer lieber nicht, denn jetzt war ich dreizehn und unsterblich verliebt in eine Schülerin, die das natürlich nie erfuhr.) Die Eltern erhoben Einwände wegen der Kosten, der Lehrer aber versprach, sich um ein Stipendium zu kümmern. So fuhr ich nach Abschluss der acht Jahre Volksschule mit ihm nach Innsbruck, um die Aufnahmeprüfung an der Lehrerbildungsanstalt abzulegen. Das war an einem wunderschönen Sommertag im Juli 1962. Innsbruck erschien mir wie eine riesige Großstadt, wie die große, weite Welt, die ich mir immer erträumt hatte. Nie zuvor war ich in einer Stadt gewesen, außer im Städtchen Kitzbühel, das mir nach wie vor als unwirklich, quasi als Fata Morgana erschien.

Ich bestand die Aufnahmeprüfung, allerdings mit einem durchschnittlichen Ergebnis in Deutsch, was mich entsetzlich giftete, war ich doch in der Dorfschule der absolute Superstar gewesen. Zur Feier des Tages lud mich der Lehrer im Biergarten des Wirtshauses »Stiftskeller« auf eine Portion Spaghetti ein, die mir ganz ausgezeichnet schmeckten, denn noch niemals zuvor hatte ich so wunderlich lange Nudeln gesehen. Anschließend besorgte der Lehrer noch einen Heimplatz für mich, und zwar in einem katholischen Internat, das von einem Kaplan geleitet wurde.

Das süße Leben

In den Ferien arbeitete ich dann in einer Bäckerei in Kirchberg als Brotausträger, am frühen Morgen hatte ich per Fahrrad die Fremdenpensionen mit frischen Semmeln und Schwarzbrot zu beliefern. Hier lernte ich endgültig das süße Leben kennen. Dazu muss vorausgeschickt werden, dass mittlerweile der Lebenstraum meiner Adoptivmutter in Erfüllung gegangen war. Sie hatte in der Nähe von Kirchberg, im Weiler Zeinlach, an einem steilen Abhang, an der Schattseite, am Rande des Waldes, wo sich das kleine, sumpfige Grundstück befand, mit Hilfe des Wüstenrot-Bausparvertrages, ausgeführt »im Pfusch«, von Dati und etlichen Freunden, ein graues Einfamilienhäuschen hingestellt. Dati war seit 1960 in Pension, hatte also Zeit, außer im Sommer, wo er als Putzer (einer, der die Zäune ausbessert, die Steine entfernt, die Wassergräben ausputzt) auf die Fleckalm ging. Auch Mutter – die als eine der wenigen Dienstboten geblieben war – kündigte beim Bauern und ging in Zukunft in Fremdenpensionen putzen. So waren sie beide Putzer. 1962 wurde das Haus bezogen, ich habe nie wirklich darin gelebt. Es bestand damals auch nur aus drei winzigen Räumen (Küche, Stüberl, Schlafzimmer) und es gab kein Bad, der erste Stock, zugleich Dachgeschoss, blieb jahrelang unverputzt, der Wind pfiff durch das einzige Fensterloch. Wenn ich auf Besuch war, schlief ich im Doppelbett bei Dati. Hinter dem Haus fließt ein kleiner Bach herunter, der damals noch ungesichert war, bei jedem Gewitter ungeheuerlich anschwoll, jedes Mal die Kellertür mit grollenden Steinen aufbrach und den Keller überschwemmte und vermurte. Da Mutter immer auf Vorrat kaufte und alle Sonderangebote nutzte, vor allem Waschmittel, Zucker, Mehl, Butter, Kartoffel betreffend, wurden auch ständig diese Vorräte vernichtet. (Aber auch einmal meine ganzen Jugendwerke, die im Keller gelagert waren.) Außerdem schlug bei jedem Gewitter mindestens ein Blitz ins Haus ein, was immer wieder Risse in den Mauern und das Verschmoren sämtlicher elektrischer Leitungen zur Folge hatte.

Das süße Leben also. Die Bäckerfamilie besaß ein großes Haus, in deren vielen Zimmern nicht nur sie, sondern auch die Bäckergesellen und die Lehrlinge untergebracht waren. Da man mich mochte, fand ich Familienanschluss. Mutter Anni war die gelernte Bäckerin und eine herzensgute, sehr mütterliche Frau, ihr Mann war ein Deutscher, vor dem ich Spundus hatte, und die Tochter war 18 Jahre alt und unsagbar schön. Alles war so groß und freundlich und sauber. Ein richtiges Wohnzimmer mit Polstersesseln und niedrigem Couchtisch; sowas hatte ich noch nie gesehen. Eine Bibliothek. Ein Klavier. Ein Aquarium. Geraffte Vorhänge. Ein großer Garten mit kurzgeschnittenem Rasen. Sonnenschirme, Liegestühle. Und die schöne Tochter setzte sich ans Klavier und spielte für mich »Für Elise« von Beethoven. Ich saß in der Dämmerung im Polstersessel und weinte vor Ergriffenheit. Nicht genug damit, bekam ich von ihr auch noch »Der kleine Prinz« von Saint-Exupéry zu lesen. Da war es ganz aus. Ich verliebte mich in die Tochter und begann zu spinnen. Meine Unterkunft war ein Mansardenzimmer unterm Dach, mit eigenem Waschbecken, fließend Wasser, kalt und warm. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich ein Zimmer nur für mich allein gehabt. Und Süßigkeiten aus dem Geschäft, soviel ich wollte. Frische, duftende Semmeln, soviel ich wollte; nie zuvor hatte ich Semmeln gegessen. Dieses himmlische Dasein führte dazu, dass ich absolut keine Lust mehr verspürte, meine Mutter aufzusuchen, auch am Wochenende nicht. Fast den ganzen Sommer sah sie mich nicht, war ganz allein in ihrem grauen Häuschen, denn der Dati befand sich ja auf der Alm. Das schmerzte meine Mutter natürlich, sie sagte jedoch nichts.

Aber alles wurde noch himmlischer. Das hatte ich dem Film und der katholischen Kirche zu verdanken. In diesem Sommer kam ein Filmteam nach Kirchberg und drehte den späteren Kassenschlager »Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut«. Billy Mo, Interpret des Titelsongs, spielte mit, außerdem Gus Backus, Hannelore Auersperg, Hubert von Meyerinck und Hugo Lindinger, den ich zwanzig Jahre später bei den Volksschauspielen in Telfs kennenlernte und sehr ins Herz schloss. Sowie es meine Zeit erlaubte, war ich schon am Drehort und schaute mit klopfendem Herzen zu. Nein, schaute nicht nur zu, sondern verfotografierte einen Film nach dem anderen. Und da muss ich jetzt etwas vom Himmlischen abschweifen, denn etwas Finsteres kommt ins Spiel, das mich dann jahrelang belasten sollte. Die Bäckersfrau hatte mir die Aufgabe übertragen, jede Woche das angesammelte Kleingeld zu zählen, das sich in Plastiksäcken befand. Ich zählte also und zählte – und ließ ab und zu eine Münze verschwinden. Mit diesem gestohlenen Geld und einem Teil meines Lohnes kaufte ich mir eine Kodak Instamatic und zehn Filme und fotografierte damit ununterbrochen das Filmteam. In dem Moment, in dem ich das Geld stahl, hatte ich absolut kein schlechtes Gewissen, irgendwie gehörte das zu meinem himmlischen Dasein, und irgendwie musste ich mir wohl eingeredet haben, dass diese paar Schillinge keine Rolle spielen konnten bei diesen – wie mir schien – so übermäßig reichen Leuten. Ich musste selber staunen über meine eiskalte Gewissenlosigkeit, denn ich war von der Mammi dahingehend erzogen worden, dass Stehlen die allerschlimmste Schandtat ist, die es auf Gottes Erde gibt. Als ich einmal – ich war wohl etwa sechs Jahre alt – unerlaubt eine Süßigkeit nahm, sagte Mammi, sie werde mir das nächste Mal die Hand abhacken, was seine Wirkung damals nicht verfehlte. Nun aber dachte ich an keinerlei solche Folgen, klaute in aller Unschuld. Später allerdings begann ich mich schrecklich dafür zu schämen, dass ich diese Menschen, die mich mochten, die mir vertrauten, auf so unverschämte Weise bestohlen hatte. Von den ungefähr zehn Filmen, die ich verschoss, konnte ich übrigens nur einen entwickeln lassen, für die anderen fehlte mir das Geld, und irgendwie hatte ich dann wohl auch das Interesse daran verloren. Immerhin gelang es mir, den Darstellern ein paar meiner Fotos zu zeigen, und ich wurde sehr für eines gelobt, auf dem ich über die Kamera hinweg zwei Schauspieler fotografiert hatte. Da war ich sehr stolz. Aber es kam noch besser. Durch meine immerwährende Anwesenheit bei den Dreharbeiten ergatterte ich natürlich auch eine Rolle, nämlich die eines (diesmal) Verfolgers bei einer rasanten Verfolgungsjagd vor dem Gemeindeamt. Zwanzigmal sprang ich mit zwanzig anderen Statisten über ein Gebüsch, ich als letzter, und so geschah es auch, dass ich mich weggeschnitten sah, also nicht vorhanden, als der Film in Kirchberg anlief und ich begierig auf meinen Auftritt wartete.

Dreharbeiten zu »Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut« in Kirchberg, fotografiert 1963 vom Filmfan Felix

Zurück aber zum zweiten himmlischen Ereignis in diesem Sommer, das mit der katholischen Kirche zu tun hat. Die Bäckerei lag (liegt immer noch) direkt neben der Dorfkirche. Manchmal setzte ich mich für eine halbe Stunde hinein, weil es dort so angenehm ruhig und kühl war und die Atmosphäre mir zusagte. Eines Tages fielen mir an einem Ständer neben dem Eingang kleine Heftchen auf, die sich laut Titel mit der moralischen Festigung junger Menschen beschäftigten. Gegen Geldeinwurf nahm ich so ein Heftchen mit und las es abends im Bett. Ich fand das Ganze eigentlich ziemlich fad, bis ich an eine Stelle kam, wo beschrieben wurde, wie man das Verlangen nach »Selbstbefleckung« am besten bekämpfe und wie man ungewollte »Ergüsse« verhindern könne. Es hieß da, man solle gegen unkeusche Gelüste viel Sport treiben, seinen Körper abhärten, sich häufig kalt duschen, im Gebet Zuflucht suchen. Gegen ungewollte geschlechtliche Vorkommnisse wurde ein hartes Bett empfohlen sowie eine einfache Decke, denn ein dickes, flauschiges Federbett, so hieß es, verursache zu viel wollüstiges Wärmegefühl. Wie ich das nun las, wurde ich mir plötzlich meines dicken, flauschigen Federbettes bewusst, schob dieses auch alsogleich zwischen meine Beine – und da passierte es. Unsagbar schön war es und ewig bin ich der Kirche zu Dank verpflichtet. Ich verdanke dem katholischen Aufklärungsschrifttum die Entdeckung der Masturbation, etwas, das gewiss kein Mensch auf der Welt missen möchte. Bei den geheimen Spielen im Wald hatte ich – wie die anderen Buben auch – schon als Sechsjähriger an mir herumgespielt, es war mir aber entsetzlich fad dabei, ich wusste nicht, was das soll, schämte mich auch, folgte nur dem Beispiel der anderen und vergaß dann völlig darauf. Die sensationelle Entdeckung führte nun dazu, dass ich mich noch mehr in die Bäckerstochter verliebte, und das gar nicht mehr platonisch, dass ich noch mehr zu spinnen begann, sogar manchmal in ihrer Gegenwart in Tränen ausbrach, was sie zuerst verwunderte und dann nervte. Gut, dass ich dann nach Innsbruck musste, an die Lehrerbildungsanstalt.

Innsbruck — Asphalt statt Kuhdreck

Das Schüler- und Lehrlingsheim Ecke Anichstraße/Innrain wurde von einem sehr beleibten Kaplan geleitet und war wie alle katholischen Internate, mit einigem katholischen Druck also, aber das kümmerte mich nicht. Ich war überglücklich, in dieser wunderbaren Stadt zu sein, wo es nach Asphalt roch und nicht nach Kuhdreck. Endlich weg von daheim, von der Enge, von der Armut, von den ewigen Krankheiten der Mutter und von ihrem ununterbrochenen Redeschwall. Der Kaplan hielt zwar abendliche Predigten, legte uns aber weiter nichts in den Weg. In der Rückschau ist es mir eine Erleichterung, dass er offenbar – so ging die Rede – mit seiner Sekretärin auf Urlaub fuhr. Von anderen Internaten hat man ja dann Jahrzehnte später viel Schlimmeres vernommen. Als Erzieher fungierten Schüler im Maturajahr, auch sie ließen uns weitgehend in Ruhe, nur selten spielte sich einer auf. Natürlich gab es am Sonntag den gemeinsamen Marsch zum Gottesdienst im Dom zu Sankt Jakob, aber dem entging ich bald, indem ich mich (wie andere auch) in der zugeklappten Bettbank versteckte.

Vollkommen neu und faszinierend war für mich natürlich auch das Fernsehen. Im Freizeitraum gab es einen Tischtennistisch und einen Fernseher. Am Abend durften allerdings nur die Erzieher schauen, was ich aber manchmal umging, indem ich mich unter einem Tisch verbarg. Dort sah ich aus einem ungünstigen Blickwinkel und zu Tode erschrocken den Film »Herr der Fliegen« von Peter Brook, nach dem Roman von William Golding. Aber neben dem kleinen, in Schwarz-Weiß flimmernden Kastl wurde mir etwas Ähnliches, aber monumental Bedeutenderes viel wichtiger.

Süchtig nach Kino

Ich wurde geradezu süchtig nach dem Kino, nach der großen Leinwand. Bevor ich nach Innsbruck kam, hatte ich – in Kitzbühel und in Kirchberg – nur drei Filme gesehen. Mit der Schule »Die Wüste lebt« von Walt Disney, einen Film namens »Weiße Rosen aus Athen« (davor eine Wochenschau über die Olympischen Spiele in Cortina – Toni Sailer!) und einen Fremdenverkehrswerbefilm über Kirchberg (Mitwirkung der Dorfbewohner, Gratisvorführung, großes Gelächter und Hallo). Ich erinnere mich auch noch an eine Bibelverfilmung mit Charlton Heston, die ich aber möglicherweise erst später sah, wahrscheinlich in Westendorf. Im Gedächtnis blieb mir dieser Kinobesuch deshalb, weil mich mein Dati begleitete. Es war dies der erste Kinobesuch seines Lebens, und er wurde derart überwältigt vom Geschauten, dass er sich schwor, niemals mehr ein Kino zu betreten. Wie sich das Meer vor den Israeliten teilte und dann das Heer des Pharao darin ersoff, wie brutal mit Menschen umgegangen wurde, das alles machte ihn – der zwei Weltkriege erlebt hatte – geradezu verrückt. Für ihn war das alles nicht Illusion, sondern pure Wirklichkeit, Realität.