Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

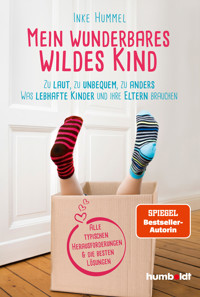

Laut und anstrengend, aber auch mutig und leidenschaftlich – wilde Kinder können im Familienalltag eine echte Herausforderung sein. Als Eltern fragt man sich: Wie gehen wir mit Übermut, Unkonzentriertheit oder Wut um? Wann sollen wir unser Kind bremsen und wie lernen wir, seine Wildheit zu lieben? Wie meistern wir Stress-Situationen und Konflikte zuhause, in der Kita, mit Freunden oder Lehrer*innen? In ihrem Ratgeber bietet Inke Hummel Unterstützung aus der bindungsorientierten Erziehung. Sie zeigt, wie Eltern ihr wildes Kind liebevoll begleiten, warum Strafen und Druck keine Lösung sind und wie es gelingt, in lauten Momenten die Ruhe zu bewahren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Dein Kind sehen

Wilde Kinder unterstützen

Wie dieses Buch funktioniert

Wild – Was ist das eigentlich?

Wilde Kinder im Alltag

Bindung fördern

Lerngelegenheiten schaffen

Wo anfangen? – Deine Checklisten

Was sind deine Aufgaben?

Check A – Ist dein Kind tatsächlich beeinträchtigt?

Check B – Brauchst du fachliche Hilfe?

10 Tipps zur Soforthilfe bei Wildheit

Arbeit an dir selbst

Deine Voraussetzungen

Bilder aus der Vergangenheit

Selbstbehauptung

Positionierung

Deine Grenzen

Selbstfürsorge

Beziehungsarbeit mit deinem Kind

Kommunikation

Konzentration und Geduld

Liebe und Verbundenheit

Selbstliebe

Argumente gegen Strafen und Druck

Euer Rüstzeug

Abbau von Anspannung

Der Gefühlsanzeiger

Wild im Baby-, Kleinkind- und Vorschulalter (0–5 Jahre)

Übermut begleiten

Fremdeln

Alltag zwischen Schlafen, Essen und Geschwistern

Wärme und Klarheit

Regeln

„Lügen“

(Ein-)Schlafen

Trockenwerden

Essen

Geschwistereifersucht

Bewegen und Berühren

Alltag zwischen Spielgruppen, Urlaub und Freundschaften

Spielgruppen

Hobbys

Besorgte Eltern

Spielplatz und Schwimmbad

Allein spielen

Freundschaften

Unternehmungen und Übergänge

Urlaube

Arzttermine

Eingewöhnung und Außer-Haus-Betreuung

Die Einrichtung

Ankommen

Rückmeldungen

Einleben

Wild im Grundschulalter (6–10 Jahre)

Fördern und Lernen

Gesprächsführung

Motivation, Neugier und Konzentration

Alltag zwischen Geschwistern, Fremden und Medien

Familienleben

Gute Nächte

Geschwistersituation

Medienkonsum

Spiel und Bewegung

Kontakte

Hobbys

Wege allein gehen

Alltag zwischen Schule, Lehrkräften und Gleichaltrigen

Schulstart

Lehrkräfte

Klassengemeinschaft

Nachdenken und Planen

Freundschaften und Spielverhalten

Ausblick: Wild im Jugendalter (11–18 Jahre)

Dein wunderbares wildes Kind geht seinen Weg

Mitwirkende

Literatur

DEIN KIND SEHEN

Dein Kind ist alles andere als ein stiller Träumer. Niemand nennt es „besonnen und brav“ – dafür aber „wild und laut“, manchmal auch „mutig und leidenschaftlich“. Einige nehmen es als übermütig, grenzenlos und anstrengend wahr. Es fordert dich und andere und macht mit seiner frechen Art sich selbst das Leben schwer. Das verunsichert dich und du suchst nach dem richtigen Weg, dein Kind zu begleiten? Du wünschst dir Stärkung, um dieser Aufgabe besser gewachsen zu sein? Dieses Buch hilft dir dabei.

„Kannst du nicht einmal ruhig sitzen bleiben!“

„Konzentrier dich mal, du Quatschkopf.“

„Ihr Sohn crasht hier ständig die ganze Gruppe!“

„ Eure Tochter rennt auf jeden zu, auch auf Wildfremde. Das würde ich echt mal untersuchen lassen! Das ist doch nicht normal.“

„Ihr Kind muss sich einfach mal zurücknehmen!“

„Er kann nur Vollgas und braucht immer Leute um sich herum.“

„Schatz, bitte lass den Herrn einmal ausreden!“

Kennst du solche Sätze seit der Geburt deines Kindes? Dann ist es ein sehr temperamentvoller Mensch, lebhaft und lebensfroh – positiv betrachtet. Das birgt aber auch viele Herausforderungen. Denn zum einen gelingt nicht jedem eine so anerkennende Sichtweise, und zum anderen ist in unserer modernen Welt nicht überall Platz für überbordende Energie. Das verlangt Kindern und Erwachsenen im Umgang mit deinem Kind viel ab und fordert dich im Alltag extrem. Vor allem aber ist es für dein Kind mühsam, denn nicht jeder kommt mit einem forschen Charakter zurecht. Das heißt, dein Kind wird öfter Gegenwind erfahren, den es verarbeiten muss, ohne sich minderwertig zu fühlen.

Es ist ganz viel Antrieb da – wie toll! Aber dazu wenig Impulskontrolle – wie anstrengend! Das braucht Zeit. Aber es braucht auch die richtigen Strategien. Und die kannst du finden.

Wilde Kinder unterstützen

Du bist unsicher, wann du dein Kind bremsen solltest und wie? Du grübelst, ob dein Verhalten das deines Kindes ungünstig beeinflusst? Immer wieder gibt es Situationen, in denen du dein Kind gern besser begleiten würdest?

Du fragst dich, wie viel Raum du deinem Kind und seiner Persönlichkeit geben musst und wo du ihm helfen solltest, sich sozial verträglicher zu verhalten? Du hast auch die Sorge, es „zu verbiegen“? Oft fragst du dich, wie du das alles schaffen sollst, ohne selbst zu leiden? Und manchmal weißt du nicht mehr, ob du das allein bewältigen kannst oder ob du Hilfe in Anspruch nehmen solltest?

Möglicherweise sprechen Menschen aus eurem Umfeld dich immer wieder auf das Verhalten deines Kindes an: Die Großeltern wundern sich (und vergleichen mit anderen Enkelkindern), die Bekannte zweifelt deine erzieherischen Fähigkeiten an, der Kindergarten meldet im Entwicklungsgespräch Probleme zurück und empfiehlt sogar psychologische Abklärung. Oder die Lehrkräfte äußern bei jedem Elternsprechtag Zweifel und fordern Veränderung? Vielleicht sind bereits Kinderfreundschaften zu Bruch gegangen, weil dein Kind zu lautstark in den Mittelpunkt drängte?

Das macht nervös, kann euch stressen und belasten. Für dich selbst bleibt häufig keine Zeit mehr, dein Kind fühlt deine Ängste und unter Umständen den Groll und Unmut seines Umfelds. Doch all das muss nicht so bleiben. Viele Eltern kennen diese Fragen und Unsicherheiten. Es gibt Lösungen!

Nimm zuallererst den Druck raus – für dich und dein Kind. Es ist wichtig, zu wissen: Kinder mit einem wilden Temperament und einer spontanen und lauten Art benötigen andere elterliche Unterstützung als stille, schüchterne Kinder. Und sie brauchen für ihre emotionale Entwicklung oft mehr Zeit, als unsere Gesellschaft ihnen üblicherweise zugesteht. Das Einschulungsalter gilt oft als Meilenstein – stillsitzen, nicht mehr hauen, nicht mehr anfassen und so weiter – ist aber ebenso wenig eine magische Grenze für alle Kinder wie 3, 12 oder 16. Nur weil etliche Kinder zu diesem Zeitpunkt bestimmte Entwicklungsschritte gemeistert haben, heißt das nicht, dass der Rest „falsch“ ist! Auch wenn es so einfacher wäre. Die sogenannte „Normvarianz“, also alles, was okay ist, ist deutlich breiter als viele meinen.

Manche Kinder laufen mit 11 Monaten, andere erst mit 18. Nichts davon ist besser oder schlechter, denn beides ist in der Norm. Es liegt an den Kindern, ihren Fähigkeiten und den Möglichkeiten zum Üben. Das ist bei der emotionalen Entwicklung genau das Gleiche, aber unsere Gesellschaft erkennt das oft nicht an!

Außerdem müssen nicht alle Kinder in sozialen Situationen identisch reagieren. Es ist doch ein Glück, dass wir stille und laute, bedachte und forsche, verträumte und klare Kinder (und so viele verschiedene mehr) haben! Auch ein lautes, lebensfrohes Kind ist eine Bereicherung und darf dies im Teenie- und Erwachsenenalter bleiben. Wichtig ist, dass du und schließlich auch das Umfeld es anerkennen. Und dass Eltern mit ihrem Kind nur in den Bereichen Veränderungen suchen, in denen das Kind leidet oder andere Menschen im Umgang mit ihm übermäßig betroffen sind.

Laute, lebensfrohe, forsche Kinder brauchen Zeit, Begleitung, Verständnis und unbedingt Toleranz! Du musst sie nicht umkrempeln.

Wie dieses Buch funktioniert

In diesem Buch wirst du Antworten auf folgende grundlegende Fragen finden:

• Wer ist mein Kind eigentlich?

• Muss ich mit meinem Kind gemeinsam etwas tun?

• Brauche ich Hilfe und wer kann sie mir geben?

• Wie kann ich erreichen, dass es mir besser geht und ich gut für mein Kind sorgen kann?

Es wird dich dabei unterstützen, …

•dein Kind richtig einzuschätzen: Woher rührt die Wildheit? Was hat es für ein Temperament? Haben manche Verhaltensweisen ihre Ursache in einer nicht passenden Begleitung? Oder (selten!) steckt eine Störung mit Krankheitswert dahinter?

•dein Kind positiver wahrzunehmen: Was weiß es selbst über sich und sein Verhalten? Was macht seine Persönlichkeit aus? Was ist wertvoll an seiner eher lauten Art?

•mit deinem Kind gut in Beziehung zu sein: Wie gelingt gute Kommunikation? Wie begleitest du alle Entwicklungsschritte angemessen?

•zahlreiche herausfordernde Situationen nach und nach besser zu meistern: Von der Krabbelgruppe bis zur Pubertät gibt es Hilfe für euch! Du wirst dich auskennen und deinem Kind diese Sicherheit weitergeben.

•einzuschätzen, was du mit deinem Kind üben solltest und was bleiben darf, wie es ist: Was sind deine Aufgaben? Wo musst du „schubsen“? Was musst du annehmen?

•herauszufinden, ob externe Hilfe notwendig ist: Welche Möglichkeiten gibt es?

•deinem Umfeld gestärkt entgegenzutreten und passend zu argumentieren: Erläutere Ursachen, benötigte Hilfestellungen und vor allem die guten Seiten deines Kindes mit den richtigen Worten! Lass nicht zu, dass anstrengendes Verhalten vorschnell als falsches Verhalten deklariert wird.

•deine innere Ruhe bei allem nicht zu verlieren: Wo kannst du an dir selbst arbeiten? Was triggert dich? Wie kannst du passend reagieren? Wie kannst du besser auf dich selbst achten?

Ich möchte also mit dir gemeinsam dich und dein Kind in den Blick nehmen. Dabei soll im Mittelpunkt stehen, ob dein Kind leidet, Nachteile hat, Unterstützung benötigt und ob es euch als Familie schlecht geht – oder ob das nur von außen so scheint. Denn das ist der Knackpunkt bei allen besonderen Persönlichkeitsmerkmalen (zu leise, zu laut, zu träge, zu forsch … zu anders!): Hat das Kind für sich und in Beziehungen kein Problem und kommst du meist damit zurecht? Dann darf keine Institution, dürfen keine Verwandten oder Ärzt*innen fordern, dass du etwas im Kind (mit therapeutischer Hilfe) veränderst, nur weil es anders ist als viele andere. Zu solch einem Schritt sollte dich nur ein gestörtes Miteinander, ein Leidensdruck im Kind und/oder innerhalb der Familie führen.

Starke Kinder haben Eltern, die sie so behandeln, als seien sie bereits die Persönlichkeit, die sie sein wollen. Weil sie diese Person bereits sind.

(Die Kinderflüsterei/Alexandra Köhler)

Ich blicke mit dir auf Kinder in verschiedenen Altersgruppen, beleuchte typische Alltagssituationen, in denen Wildheit, überstürztes Handeln, eine hohe Lautstärke und ähnliche Verhaltensweisen herausfordernd sind. Ich gebe dir Ideen mit, wie du deinem Kind hilfreich zur Seite stehen kannst, ohne dich selbst zu vergessen. Und wie du eure Umgebung für eure Situation sensibilisieren kannst. Denn wilde Kinder sind wunderbare Kinder mit vielen positiven Eigenschaften. Man muss nur die Kraft haben, diese zu sehen.*

0 – 6Jahre

Der Schwerpunkt des Buches liegt dabei auf den ersten sechs Lebensjahren, in denen Bindung entsteht und emotionale Entwicklung grundlegend stattfindet. Während dieser Zeit braucht dein Kind vor allem Raum, um Impulskontrolle zu üben. Wer nicht üben und Fehler machen darf, kann nicht lernen.

6 – 10Jahre

Die Grundschulzeit ist eine Phase, in der sich dein Kind normalerweise gut in andere Menschen einfühlen und moralische Grundsätze verstehen kann, sodass es immer sinnvoller seine Entwicklung mitbestimmt.

11 – 16Jahre

Im Jugendalter muss und kann dein Kind sein Temperament besser regulieren und wird immer selbstständiger. Aber auch in dieser Phase kannst du es vorsichtig und in gutem Miteinander unterstützen. Hier bekommst du einen Ausblick für diese Lebensphase.

Lies am besten alle Kapitel, auch wenn dein Kind schon älter ist. In jedem erhältst du wertvolle, altersunabhängige Empfehlungen für euren Alltag und insbesondere eure Kommunikation.

Ich möchte dich aber auch ermutigen, dich zurücklehnen und mit Gelassenheit anzunehmen, dass dein Kind die Welt holterdiepolter erobert.

Du wirst im Verlauf der Lektüre ein Gespür dafür entwickeln, wann das ausreicht. Damit du den Menschen und Institutionen um euch herum sagen kannst: „Mein Kind hat gar keine Probleme. Das sind nur unsere Erwartungen!“

Ich empfehle dir, zur Lektüre Stift und Papier parat zu legen, um Aufgaben sofort anzugehen und konkrete Schritte gleich zu planen.

Und nicht vergessen: Auch du brauchst Stärkung! Ein forderndes Kind zu begleiten, ist kein Spaziergang, und du bist nicht „falsch“, nur weil dir das schwerfällt oder dich anstrengt. Du bekommst in diesem Buch ebenfalls Hilfe, um an dir zu arbeiten.

Hast du dein Kind jahrelang nie als zu laut, zu lebhaft, zu anders wahrgenommen und verhält sich dein Kind ganz plötzlich so, zum Beispiel nach der Einschulung, ist dies ein eindeutiger Hinweis, dass es nicht an einem wilden Temperament liegt. Dann steckt etwas anderes dahinter. Das Verhalten deines Kindes dient dazu, dich darauf aufmerksam zu machen. Es braucht dich!

Alle Bezugspersonen, aber auch eure kinderärztliche Praxis können euch dabei unterstützen, dem wahren Grund auf die Spur zu kommen. Die Tipps aus diesem Buch – zum Erziehungsstil, zur Selbstarbeit sowie zur Beziehungsarbeit mit dem Kind – sind auch in solch einer Situation hilfreich. Sie ersetzen aber nicht die Suche nach der Ursache der plötzlichen Verhaltensänderung.

__________________

* Alle Altersangaben im weiteren Verlauf sind nicht absolut zu verstehen, sondern dienen als Orientierung.

WILD – WAS IST DAS EIGENTLICH?

Dein Kind ist herausfordernder als andere, weil es sich außergewöhnlich aktiv, lautstark und mutig zeigt. Es scheint nicht daran zu denken, welche Folgen sein Handeln hat. Das ist manchmal inspirierend, aber oft auch erschreckend und für andere unangenehm. Ist das sein Temperament? Ist das seine Strategie, um gut durchs Leben zu kommen? Oder steckt dahinter sogar eine Störung, die in therapeutische Hände gehört?

Um gut einschätzen zu können, welches Wesen dein Kind wirklich mit ins Leben gebracht hat, schau dir an, wie es seine Umgebung wahrnimmt und auf sie reagiert. Im Gegensatz zu einem schüchternen Kind nimmt ein forsches Veränderungen, Stress und Fremdes positiv auf und versteckt sich nicht davor, sondern sucht fast danach. Das liegt an seiner Amygdala, dem Teil seines Gehirns, der unsere Erlebnisse sofort emotional bewertet: Sie sagt uns, ob Vorsicht geboten ist oder wir Angst haben sollten. Bei manchen Menschen ist sie übererregbar – das sind die Ängstlichen, die sich aus Furcht zurückhalten, oder die Gefühlsstarken, die rasch extrem emotional reagieren. Bei anderen ist sie von Geburt an schwer erregbar – so wie vermutlich bei deinem Kind. Es ist mutiger, aber auch unaufmerksamer als andere. Das zeigt sich beim Erledigen von Aufgaben und im sozialen Miteinander: Empathie fällt ihm wahrscheinlich etwas schwerer.

Das heißt, dein Kind kann Veränderungen häufig stoisch aushalten, braucht sie oft sogar als Impulse und ist ein Sonnenschein, wenn viel passiert und es etliche Reize verarbeiten muss. Es macht sich wenig Sorgen und ist eher optimistisch. Mit anderen kommt es leicht in Kontakt und kennt keine Berührungsängste – weder bei Menschen noch Tieren, Lebensmitteln oder Aktivitäten. Das klingt ja großartig!

WILD VS. GEFÜHLSSTARK

Die Journalistin und Autorin Nora Imlau hat im deutschen Sprachraum den Begriff „gefühlsstark“ geprägt. Er hilft Eltern und Fachpersonen dabei, Kinder besser und vor allem positiver zu betrachten, die zum einen besonders gefordert sind – im Erleben ihrer Umwelt und Emotionen – und zum anderen sehr fordernd, wenn sie diese ausleben und handeln. Häufig schon im Babyalter.

Laute, lebensfrohe, manchmal distanzlose Kinder sind aber nicht alle auch gefühlsstark. Sie handeln und verhalten sich zwar auffällig, fühlen aber nicht außergewöhnlich stark. Sie können Reize oft gut verarbeiten und sind weder „empfindlich“ noch „nachdenklich“ oder gar „pessimistisch“. Denn wilde Kinder sind emotional stabiler als gefühlsstarke. In der Regel wird dein Kind, wenn es nicht gefühlsstark ist, einige Herausforderungen weniger meistern müssen.

Dennoch ist es nicht problematisch, wenn du dein Kind nicht klar einordnen kannst; das ist in vielen Fällen gar nicht möglich. Die Empfehlungen für den Umgang mit wilden und gefühlsstarken Kindern ähneln sich teilweise, denn es geht im Grunde um Regulationshilfen.

Tatsächlich ist es das für Eltern in vielerlei Hinsicht. Aber spätestens wenn du mit deinem Kind in die Welt hinausgehst, zeigen sich auch negative Seiten. Der Spaß an immer neuen Reizen erschwert es deinem Kind, sich zu konzentrieren. Die geballte Energie ist für viele Menschen nicht nur anregend, sondern manchmal kaum zu ertragen (auch zu Hause). Und die geringere Erregbarkeit des Warnzentrums bringt es eben mit sich, dass dein Kind seine Reaktionen tendenziell zu wenig durchdenkt. Der Baum ist gefährlich hoch? Das Auto rast uns aber sehr schnell entgegen? Im Raum ist es schon ohne mein Schreien ordentlich laut? – Oh, oh! Sein Gehirn bemerkt so etwas nicht und sieht deshalb auch keinen Grund, seinen Besitzer auszubremsen.

Wilde Kinder im Alltag

Die oben erläuterte Art, wahrzunehmen und Reize zu verarbeiten, beeinflusst die Reaktionen und das Verhalten eines Menschen:

Dein Kind ...

• traut sich mehr, ist weniger gehemmt.

• lebt impulsiv und tritt häufig sehr energisch auf.

• stellt sich selbst eher in den Mittelpunkt.

• geht (zu) große Risiken ein.

• übertritt Grenzen seiner Mitmenschen, erscheint dominant, respektlos oder sogar aggressiv.

Ein wildes Wesen kann also Probleme bereiten (mit anderen und mit sich selbst) und eine Belastung darstellen.

Wir kennen diese Zweischneidigkeit aus Arbeitszeugnissen. Satzbausteine wie „Er war immer sehr gesellig“ oder „Sie hatte stets progressive Ideen, die sie vehement vortrug“, können positiv wie negativ gelesen werden. Sie enthalten Kritik: Die- oder derjenige fällt zur Last, schafft Aufgaben nicht wie erwartet, ist nachlässig, distanzlos und dominant.

Bei einem Kind kann diese kritische Sicht einschneidende Folgen haben. Denn …

• es ist noch unterwegs auf seinem Entwicklungsweg und hat in vielen Bereichen nicht die Reife, umsichtig mit seinen eigenen Bedürfnissen und Wesenszügen umzugehen. Das wird ihm häufig als Boshaftigkeit oder Unachtsamkeit ausgelegt. Dabei kann es in guten Beziehungen lernen, empathisch und hilfsbereit zu sein und egozentrische Ansätze zu überschreiben.

• es wird ständig begutachtet und bewertet. Von Ärztinnen, dem Kindergarten und der Schule. Diese melden in der Regel (angebliche) Defizite zurück oder bestrafen das Kind sogar – das kann am Selbstwertgefühl kratzen und die Entwicklung schädigend beeinflussen. Außerdem kommt es oft zu schnell zu einer „Laiendiagnose“, die dem Kind für immer anhaftet.

• es muss seinen Platz in der Familie, zwischen den Gleichaltrigen und in Kita- bzw. Schulgruppen oder bei Freizeitaktivitäten noch finden. Kritische Rückmeldungen verunsichern in dieser Phase, vor allem, wenn ein wildes Temperament als „Fehler“ angesehen wird. Denn es handelt sich lediglich um eine „Normvarianz“, also eine mögliche, unbedenkliche Ausprägung.

Bindung fördern

Ein wildes Kind muss mit seinem Temperament leben. Alle Bezugspersonen können ihm aber dabei helfen. Denn Temperament und das Zusammenspiel von Hormonen und Botenstoffen im Gehirn sind zwar angeboren, aber durch Erfahrungen beeinflussbar. Wir Eltern haben vieles in unseren Händen, selbst wenn Umfeld und Institutionen zusätzlich Einfluss ausüben. Der Umgang mit Wildheit unterscheidet sich kulturell, von Familie zu Familie und von Umfeld zu Umfeld.

Es gibt vier verschiedene Wege, einem wilden Kind zu begegnen:

1.beziehungsorientiert

Ich nehme das Kind wahr und gestehe ihm sein Temperament zu, unterstütze es aber regulierend und ermutigend auf einem sozial verträglichen Entwicklungsweg.

2.entwicklungshemmend

Ich nehme mein Kind zu sehr in Schutz und erwarte vom Umfeld zu viel Rücksichtnahme, von meinem Kind dagegen zu wenig.

3.ignorierend

Ich missachte mein Kind und dränge es dadurch erst in eine ungute Verhaltensstrategie.

4.herrisch

Ich halte mit Härte dagegen und versuche, ihm sein Temperament geradezu auszutreiben.

Der beziehungsorientierte Weg (1), den dieses Buch beschreibt, ist der sinnvollste: voller Liebe, Toleranz und Richtungsweisung dem Kind helfen, sich selbst zu regulieren, aber auch altersgemäße Entscheidungs- und Handlungsspielräume anbieten. Das stützt die Bindung; und je sicherer ein Kind gebunden ist, desto besser kann es sich zunächst auf deine Unterstützung einlassen. Und desto leichter wird es ihm nach und nach fallen, sich ohne deine Anwesenheit sozial verträglich zu verhalten und sich dabei als stark und selbstwirksam zu erleben.

Außerdem verändert sich die Wahrnehmung eines Kindes, wenn es immer und immer wieder Stress erlebt. Das kann seine Reizverarbeitung weiter erschweren. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der beziehungsorientierte Weg der beste, denn er vermindert Stress.

Entwicklungshemmung (2) ist bedenklich und nicht sinnvoll. Eltern, die diesen Weg wählen, tun das häufig aus dem Bedürfnis heraus, ihr Kind beschützen zu wollen. In dieser Ausprägung ist das aber schädlich, das Kind wird auf eine bestimmte Art vernachlässigt: Ihm fehlt ein elterlicher Leitwolf, jemand, der ihm hilft, sein Temperament in die richtigen Bahnen zu lenken. Das kann die Wildheit noch befeuern. Die Gesellschaft wälzt das gerne auf die Kinder ab und sie bekommen den Stempel „Tyrann“.

Ignoranz und Härte (3 und 4) sind manipulativ und können das Verhalten deutlich verschlimmern oder aber dazu führen, dass das Kind seine eigene Persönlichkeit unter großem Leid unterdrückt.

Im Umgang mit einem besonders lebendigen, forschen Kind kann fehlende Beziehungsorientierung (2, 3 und 4) das herausfordernde Verhalten verstärken. Das Kind reagiert dann auf die Übervorsicht, die bedrohliche Willkür oder die Ablehnung im Elternhaus, indem es (unbewusst) erst recht eine aufdringliche, distanzlose Strategie wählt, vielleicht auch eine verstärkt aggressive.

Im anderen Extrem können diese Erziehungsstile dafür sorgen, dass das Kind sich nicht gesund und wesensgemäß entwickelt, sondern sich zurückzieht und versteckt.

Eltern, die Wert auf Bindung und Beziehung legen, sich eher im ersten Weg wiederfinden und ihr Kind gut sehen und begleiten, helfen ihrem Kind mit seinem aktionsstarken Wesen, ohne es noch anzukurbeln.

ERZIEHUNGSSTILE IM VERGLEICH

Die genannten Wege entsprechen den Hauptströmungen elterlicher Erziehungsstile:

• demokratisch (1),

• überbehütend (2),

• zurückweisend (3)

• und autoritär (4).

Sie kommen in der Realität meist als Mischformen vor.

Vom „bindungsfördernden Verhalten“ des demokratischen Stils (1) profitieren alle Kinder – besonders die lauten, herausfordernden. Denn eine gute Eltern-Kind-Bindung schenkt dem Kind emotionale Sicherheit: Es wird feinfühlig gesehen und begleitet, was sich direkt darauf auswirkt, wie gut es lernen kann, seine Impulsivität gesund zu regulieren.

Dieser bindungs- und beziehungsorientierte Erziehungsstil beinhaltet:

• Gewaltfreiheit (körperlich, verbal und psychisch).

• eine Ja-Umgebung zu schaffen, in der das Kind auf keine unnötigen Hindernisse trifft. (Unvermeidliche gibt es zur Genüge!)

• möglichst viele Ja-Menschen (und somit intakte Beziehungen) ins Kinderleben zu integrieren, die es verlässlich begleiten und gut wahrnehmen.

• dem Kind zu vertrauen, an es zu glauben und das auch auszustrahlen.

• das Kind gemäß seinen Fähigkeiten zu fördern.

• dem Kind wertschätzend zu begegnen und ihm zu helfen, zu erkennen, worin es richtig gut ist.

• wahrzunehmen, an welchen Herausforderungen ihr arbeiten müsst. Begleite sie regulierend, sodass dein Kind sie händeln und allein zu Entspannung finden kann.

• das Kind mit kleinen Zielen zum Vorankommen zu motivieren.

• das Kind zum Aktivwerden zu ermuntern.

• das Kind sich kontinuierlich ausprobieren zu lassen und ihm Raum für Fehler zu geben.

• Beharrlichkeit vorzuleben.

• innerhalb der Familie (und mit anderen) klug, fair und problemlösend zu kommunizieren.

• sich empathisch umeinander zu kümmern und dem anderen emotionale Unterstützung zu geben.

• in Kooperation und gutem Miteinander zu leben. (Was auch elterliche Selbstfürsorge beinhaltet!)

• als Leitwolf dem Kind wohlwollend und im Perspektivwechsel zu verdeutlichen, wo die Limits der anderen Menschen liegen.

• die eigenen Erwartungen zurückzustellen. (Du hast dir ein ruhiges Kind gewünscht, aber nicht bekommen? Das ist ein Punkt, an dem du arbeiten musst – nicht dein Kind.)

• die eigenen Bedürfnisse zu zeigen.

Diese Aspekte sind keine Garantie für gelungene Eltern-Kind-Bindungen oder dafür, dass unsere Kinder gesunde, sozial verträgliche Persönlichkeiten werden.

Ich glaube, eines der größten Missverständnisse übers Elternsein ist, dass es, wenn man‘s richtig macht, immer allen gut geht.

(Nora Imlau)

Aber sie sind die sicherste Variante mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für einen günstigen Verlauf. Daher beruht dieses Buch genau auf diesen Zielsetzungen.

Aber neben all diesen Faktoren ist der wichtigste die Zeit! Alles, was wir den Kindern geben sowie mit ihnen üben, muss in Ruhe ankommen und wirklich ihr Weg werden können. Sie brauchen unsere Geduld – und die fehlt der Gesellschaft noch allzu oft.

Dabei sorgen ausreichend Zeit, Raum und Unterstützung beim Üben und Lernen mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu einer „positiven Sozialisationsbereitschaft“ kommt. Das heißt, das Kind wird sich aus freien Stücken in soziale Netze einfügen.

Lerngelegenheiten schaffen

Ein Kind kann sein Grundtemperament, das ihm das Zusammenleben mit seinen Mitmenschen gelegentlich erschwert (wie z. B. besondere Impulsivität und geringe Unsicherheit oder im Gegenteil auch starke Schüchternheit und Gehemmtheit), nicht ablegen! Aber es kann und sollte lernen, sich durch verschiedene Strategien zu regulieren, wenn es sich in guter Begleitung ausreichend darin üben darf. Ein hoher Antrieb trifft bei deinem Kind auf mittelmäßige Impulskontrolle, Spontanität und leichte Egozentrik; doch der Umgang damit ist erlernbar. Du kannst gute Gewohnheiten einüben, statt „schlechte“ wegzuerziehen. Setze hier deinen Fokus.

Gute Beziehung ermöglicht (immer) Lernen und Lernbereitschaft sowie auch einen raschen Abbau von Anspannung und Aufregung. Aber Achtung: Ein Kind muss erst eine gewisse geistige Reife erlangt haben, bevor es sich kontrollieren kann. Unabhängig davon, wie viel du hilfst. Von einem Kind unter 3 Jahren dürfen wir Großen keine sinnvoll durchdachten Handlungen erwarten! Erst recht nicht von einem Kind mit wildem, forschem Temperament.

Dein Kind lernt ab der Geburt, sich zu bewegen und lustvoll die Welt zu erkunden. Oft erwarten wir, zu Unrecht, dass es beides sofort wieder gezielt einschränken kann. Ein wildes, forsches Kind braucht dazu eine klare, liebevolle Bindungsperson (und oft sogar Körperkontakt), sonst kann es sich nicht unter Kontrolle bringen.

Es braucht keine Eltern, die diese Entwicklung ihm allein überlassen, aber auch keine, die ihm ständig alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Denn damit räumen sie Lerngelegenheiten aus dem Weg. Statt wie ein Bulldozer dein Kind vor allem und allen zu „schützen“, solltest du ihm Hilfe und Trost sein, aber auch Unterstützung dabei, aktiv zu werden.

Dein Kind muss sich auf seinem Lernweg aber nicht manipulieren und erdrücken lassen, sondern darf in bestimmten Grenzen durchaus auf Toleranz pochen. Es negativ zu bewerten und als „mangelhaft“ anzusehen, ist nicht fair. Verwehr dich dagegen. Dein Kind hat verdient, wertfrei in seinem Wesen gesehen zu werden: Neben Eigenschaften wie „klein“ oder „groß“, „rothaarig“ oder „blond“, „sportlich“ oder „musikalisch“ sind auch „forsch“ und „resolut“ nur neutrale Beschreibungen.

POSITIVER BLICK

Formuliere deine Sicht auf dein Kind im Gespräch mit ihm möglichst positiv, nicht voller Kritik!

Selbst ein „Deine Wildheit und die Lautstärke sind für mich manchmal anstrengend“ ist zugewandt möglich. Betone, dass das Verhalten dich stresst, nicht das Kind. Ergänze, dass DU das von nun an anders angehen möchtest und versuchen willst, mit ihm gemeinsam neue Wege auszuprobieren, die den Alltag erleichtern.

Sprich nur Aspekte des kindlichen Wesens an, wenn du (z. B. mithilfe des Checks auf Seite 26/27) genau abgeklärt hast, dass diese seine Entwicklung behindern. Problematisiere dein Kind nicht unnötig in seiner Anwesenheit.

Achte darauf, dass du beim Nachdenken über die Thematik nicht in Fallen tappst, die dir bestimmte, zum Beispiel geschlechtsspezifische, Erwartungen oder kulturelle Vorgaben stellen. Unbewusst haben wir und auch Kita- und Schulpädagoginnen und -pädagogen diese übernommen und lassen uns dadurch beeinflussen. Die Entwicklungspsychologie kann beispielsweise nur einige hormonell bedingte, angeborene Unterschiede hinsichtlich des Temperaments bei Jungen und Mädchen feststellen. Die meisten gesellschaftlich als typisch erachteten Verhaltensweisen sind anerzogen oder ergeben sich aus Erwartungshaltungen und dem Modell-Lernen. Und was in Nordamerika als Maß aller Dinge gilt, wird von japanischen Eltern schon wieder ganz anders betrachtet und so weiter. Wichtig ist: Ein wildes Mädchen ist genauso wenig „falsch“ wie ein schüchterner Junge!

Wenn du genau hinschaust, merkst du vielleicht sogar, dass du, deine Partnerperson oder andere nahe Verwandte deinem Kind ähnlich sind (oder waren). Viele Erwachsene haben ihre wilden Wesenszüge aber versteckt; oft, weil sie mit Strenge und Strafen dazu erzogen wurden, diesen Teil von sich zu unterdrücken.

Wenn du so eine Person ausmachen kannst, schau genauer hin, was an ihrem Umgang mit dem ureigenen Temperament nicht gesund erscheint. Sicher möchtest du für dein Kind einen anderen Weg, und vielleicht kann dir das Ansporn und Argumentationshilfe gegenüber anderen sein.

Resolut, laut, engagiert, leidenschaftlich, übermütig – wie Kinder damit umzugehen lernen, ist entscheidend! Dein Job ist nicht, deinem Kind hier alles abzunehmen, sondern unbedingt Hilfe zur Selbsthilfe.

WO ANFANGEN? – DEINE CHECKLISTEN

Du hast geschafft, dein Kind zu sehen, wie es ist, ohne die kraftraubenden Eigenheiten als Mangel aufzufassen. Bleibt immer noch die Frage: Ist sein Verhalten einfach ungewohnt und mühevoll zu händeln (für sich selbst, dich oder andere)? Oder benötigt dein Kind in diesen Bereichen spezielle Unterstützung für seine Entwicklung? Vielleicht sogar professionelle Hilfe?

Wer forsch ist und couragiert durchs Leben geht, kann Menschen, die nicht so sind, erschrecken. Aber einem solchen Kind (oder Erwachsenen) ermöglicht diese Eigenschaft zunächst, sich durchzusetzen, gesehen zu werden, Geselligkeit zu erleben und Ziele einfacher zu erreichen als andere. Es braucht eventuell länger als andere Kinder, um zu spüren, dass eine Situation mehr Fingerspitzengefühl erfordert oder sein Gegenüber sich damit unwohl fühlt. Doch viele wilde Kinder entwickeln sich dennoch gut, sodass sie kaum negative Reaktionen erleben und fröhlich, selbstbewusst und glücklich durchs Leben gehen.

Ist die Wesensart aber derart stark ausgeprägt, dass sie beständig Stress verursacht, wird sie nicht nur für andere unangenehm sein, sondern auch für dein Kind: Meist stößt es spätestens nach dem zweiten Geburtstag auf Kritik, Genervtheit, Ablehnung. Manchmal stresst es sich regelrecht selbst, was sich beispielsweise in Tics äußert. Das bedeutet: Es leidet! Sein Temperament wird zur Belastung und die große (nur gespielte?) Selbstsicherheit verhindert eine Anpassung an andere. Vermutlich leidest auch du dabei. Hier ist der Punkt, an dem du mit deinem Kind zusammen aktiv werden musst!

Was sind deine Aufgaben?

Im Verlauf der Lektüre dieses Buches wirst du Antworten finden auf die Fragen, die du dir wahrscheinlich schon eine ganze Weile stellst: Was musst du tun und was lassen?

Schützen – Inwieweit musst du dein Kind vor anderen Menschen oder bestimmten Erfahrungen schützen und wo nicht?

Vorbild sein – Inwiefern bist du deinem Kind ein gutes Vorbild? Oder solltest du auch an dir arbeiten, nicht nur mit ihm?

Fordern – Wie und in welchen Bereichen kannst (und musst!) du dein Kind mit kleinen Zielen fordern, um ihm zu einem leichteren Leben zu verhelfen?

Selbstwert fördern – Musst du dein Kind allgemein in seinem Selbstwertgefühl stärken (weil es nur stark wirkt, aber gar nicht ist)? Und wo musst du darauf achten, den Selbstwert nicht zu schwächen?

Hilfe anbieten – Kannst du dies alles allein leisten oder welche Fachperson sollte dich unterstützen?

Sensibilisieren – Wen in eurem Umfeld musst du sonst noch ansprechen/sensibilisieren und ggf. auch um Zurückhaltung bitten?

ab 3Jahre

Eigenaktivität anregen – Weiß dein Kind, warum es sich manchmal auf eine Art verhält, die andere schwierig finden? Hat es selbst Ideen für Veränderungen? Wo kannst du es aktiv in den Prozess mit einbeziehen?

Deine Antworten zur obigen Liste findest du mithilfe der entsprechenden Altersgruppen- und Themenkapitel. Lies dich jeweils ein und notiere sie dir.

Check A – Ist dein Kind tatsächlich beeinträchtigt?

Der folgende Check eignet sich für Kinder ab 3 Jahren, da jüngeren unabhängig vom Temperament noch die geistige Reife fehlt, die genannten Bereiche zu bewältigen. Ist dein Kind jünger, lies im Kapitel „Soforthilfe“ weiter. Vielleicht kannst du damit schon so viel unterstützen, dass ihr nie an die in der Checkliste genannten Punkte gelangt.

Ist dein Kind 3 Jahre oder älter, mach den Check. Tausch dich mit anderen Erwachsenen aus, die dein Kind gut kennen, um eine fundierte Einschätzung vornehmen zu können. Kreuze an und ergänze eigene Beobachtungen:

Dein Kind …

übergeht andere oft und verletzt sie.

strebt so vehement nach Autonomie, dass andere oft beeinträchtigt werden und zurückstecken müssen (familiär oder anderswo).

erfährt aufgrund seiner Art manchmal Ausgrenzung.

fühlt sich daher minderwertig und verarbeitet dies in Form von noch mehr Power, Lautstärke und Distanzlosigkeit.

zeigt und äußert in der Folge häufig, dass es sich selbst negativ sieht oder als „falsch“ empfindet.

würde bestimmte Situationen gerne meistern können, aber schafft das oft nicht in sozial akzeptabler Weise.

sagt oder zeigt deutlich, dass es daher einsam und traurig ist.

zeigt sprachlich und körperlich häufig aggressives Verhalten oder wird im Gegenteil immer verlegener und schamhafter, zieht sich auffallend zurück.

hat ungute Strategien entwickelt, um im Alltag zurechtzukommen.

hat gelegentlich starke Konzentrationsprobleme aufgrund seines Überschwangs und seiner Energie. (Beachte Infokasten Seite 28.)

zeigt Tics oder Zwänge in Momenten der Anspannung.

ist so angstfrei, dass es häufig zu extrem riskanten Situationen mit ihm kommt.