16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

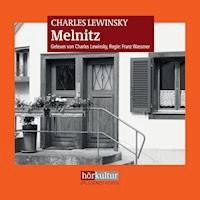

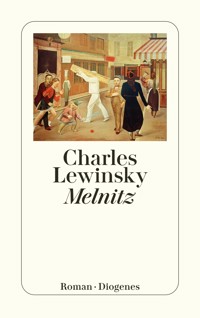

Nachdem man ihnen endlich das volle Bürgerrecht gegeben hat, hoffen die Meijers darauf, gewöhnliche Schweizer werden zu können. Ihr Weg führt sie hinaus aus dem Dorf, erst in die kleine Stadt Baden, dann nach Zürich. Janki versucht sein Glück im Tuchgeschäft, Arthur wird Arzt, bald gibt es sogar einen Landwirt. Aber trotz aller Bemühungen stoßen sie immer wieder gegen eine unsichtbare Wand – so wie es ihnen der unsterbliche Onkel Melnitz vorausgesagt hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1270

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Charles Lewinsky

Melnitz

Roman

Diogenes

Für meine Frau,

ohne die ich nicht wäre

Inhalt

1871

1

Immer, wenn er gestorben war, kam er wieder zurück.

Am letzten Tag der Trauerwoche, wenn der Verlust sich im Alltag verlaufen hatte, wenn man den Schmerz schon suchen musste, ein Mückenstich, der gestern noch gejuckt hat und heute kaum mehr zu ertasten ist, wenn der Rücken wehtat vom Sitzen auf den niedrigen Hockern, die der alte Brauch den Hinterbliebenen für die sieben Tage zuweist, dann war er ganz selbstverständlich wieder da, trat unauffällig mit den anderen Besuchern ins Zimmer, durch keine Äußerlichkeit von ihnen unterschieden. Nur Essen brachte er keines mit, auch wenn das der Brauch gewesen wäre. In der Küche warteten die Töpfe und die zugedeckten Schüsseln in Reih und Glied, eine Ehrenwache für den Verstorbenen; er kam mit leeren Händen, nahm sich einen Stuhl, wie man es tut, sagte kein Wort, wenn er von den Trauernden nicht angesprochen wurde, stand auf, wenn sie beteten, setzte sich, wenn sie sich hinsetzten. Und wenn dann die andern, ihren Trostspruch murmelnd, sich verabschiedeten, blieb er einfach sitzen, war wieder da, wie er immer da gewesen war. Seine Ausdünstung von feuchtem Staub mischte sich mit den anderen Gerüchen des Trauerhauses, Schweiß, Talgkerzen, Ungeduld; er gehörte wieder dazu, trauerte mit, nahm Abschied von sich selber, seufzte sein vertrautes Seufzen, das halb ein Stöhnen war und halb ein Schnarchen, schlief ein mit hängendem Kopf und offenem Mund und war wieder da.

Salomon Meijer stand von seinem Hocker auf, stemmte den Körper in die Höhe, wie ein schweres Gewicht, wie ein Kuhviertel oder einen Mühlensack Mehl, reckte sich, dass die Gelenke in den Schultern knackten, und sagte: »Nu. Lasst uns etwas essen.« Er war ein großer, breit gebauter Mann, der nur deshalb nicht kräftig wirkte, weil sein Kopf zu klein war für seine Statur, der Kopf eines Gelehrten auf dem Körper eines Bauern. Er hatte sich einen Backenbart wachsen lassen, der stellenweise – viel zu früh, meinte Salomon – schon weiß wurde. Darunter, vom Bart eingerahmt, bildete ein Geflecht aus geplatzten Äderchen zwei rote Flecken, die ihn immer wie angeschickert aussehen ließen, obwohl er nur zum feierlichen Kiddusch Wein trank, sonst höchstens mal, an ganz heißen Tagen, ein Bier oder zwei. Alles andere vernebelt den Kopf, und der Kopf ist der wichtigste Körperteil eines Viehhändlers.

Er war ganz schwarz gekleidet, nicht aus Trauer, sondern weil er sich eine andere Farbe nicht vorstellen konnte, trug einen altmodischen Gehrock aus schwerem Tuch, den er jetzt, wo keine Besucher mehr zu erwarten waren, aufknöpfte und hinter sich fallen ließ ohne sich umzusehen. Er ging davon aus, dass seine Golde den Gehrock schon auffangen und, wie es sich gehört, über eine Stuhllehne legen würde, und darin lag nichts Tyrannisches, nur die Selbstverständlichkeit klar aufgeteilter Bereiche. Er rückte sein seidenes Käppchen zurecht, eine überflüssige Geste, da es doch seit Jahren nicht verrutscht war, denn auf Salomon Meijers Schädel wuchsen keine widerspenstigen Haare. Schon als jungen Mann hatten ihn seine Freunde den Galech genannt, den Mönch, weil die kahle Stelle auf seinem Kopf sie an eine Tonsur erinnerte.

Auf dem Weg in die Küche rieb er sich die Hände, wie er es immer tat, wenn es ans Essen ging; als wasche er sich schon, noch bevor er beim Wasser angekommen war.

Golde, Frau Salomon Meijer, musste die Arme bis über den Kopf heben, um den Gehrock auszuschütteln. Sie war klein gewachsen, war früher einmal zart gewesen, so zart, dass im ersten Jahr ihrer Ehe eine scherzhafte Gewohnheit entstanden war, die kein Außenstehender verstand oder auch nur bemerkte. Wenn Salomon beim Eingang des Sabbats den Bibelvers »Esches chajil mi jimzoh« zum Lob der Hausfrau sprach, dann machte er nach den ersten Worten eine Pause und sah sich suchend um, als habe er nicht »Wer eine tüchtige Frau findet« gesagt, sondern »Wer findet die tüchtige Frau?«. Früher, jung verheiratet und jung verliebt, hatte er an jedem Freitagabend eine Pantomime dazu aufgeführt, hatte in übertriebener Tölpelhaftigkeit nach seinem kleinen, feinen Frauchen gesucht, und hatte sie dann, endlich gefunden, an sich gezogen und sogar geküsst. Jetzt war davon nichts übrig geblieben als eine Pause und ein Blick, und wenn ihn jemand nach dem Grund dafür gefragt hätte, Salomon Meijer wäre selber ins Grübeln gekommen.

Golde war mit den Jahren dick geworden, sie hastete breitbeinig durchs Leben, ein eiliger Bauer beim Säen, trug ihr Kleid mit den schwarzseidenen Bändern wie ein Krug die Wärmehaube, und der rötliche Scheitel, obwohl bei der besten Perückenmacherin von Schwäbisch Hall gearbeitet, saß auf ihrem Kopf wie ein Vogelnest. Sie hatte die Gewohnheit angenommen, die Unterlippe tief in den Mund hineinzuziehen und darauf herumzukauen, was sie zahnlos aussehen ließ. Es kam Salomon manchmal vor, als ob irgendwann – nein, nicht irgendwann, musste er sich dann korrigieren: als ob nach jener langwierigen, schmerzhaften Geburt, nach jenen sinnlos durchschrienen Nächten, eine junge Frau ihn verlassen und eine Matrone deren Platz eingenommen hätte. Aber Golde war deshalb kein Vorwurf zu machen, und wer eine tüchtige Frau findet, heißt es, hat damit Wertvolleres gewonnen als die köstlichsten Perlen. Er sagte es jede Woche, machte eine Pause und sah sich suchend um.

Der Gehrock hing jetzt über der Lehne des lederbezogenen Sessels, in dem sich Salomon nach einem langen Tag auf der Landstraße gerne ausruhte, den er aber heute dem Rebbe, Raw Bodenheimer, angeboten hatte. Nun mussten die Stühle zurück in Reih und Glied gebracht werden, es musste wieder Ordnung gemacht werden rund um Onkel Melnitz, dem das Kinn auf die Brust hing wie einem Toten.

»Nu? Ich habe Hunger!«, rief Salomon aus der Küche.

Für gewöhnlich, oder doch immer dann, wenn der Hausherr nicht in Geschäften unterwegs war, aß man bei Meijers im Vorderzimmer, das Mimi als Salon zu bezeichnen liebte, während es bei ihren Eltern einfach und poschet Stube hieß. Heute war dort der große Tisch gegen die Wand geschoben, so dass die Schabbeslampe ins Leere hing, man hatte Platz für die Besucher schaffen müssen, viel Platz, denn Salomon Meijer war ein geachteter Mann in Endingen, ein Vorsteher der Gemeinde und Verwalter der Armenkasse. Wer an seinen Simches ein Glas Kirschwasser »auf das Leben« getrunken hatte, der kam zu ihm auch bei einer Schiwe, um ihm die Ehre anzutun und weil man nie wissen konnte, wann man ihn brauchte. Salomon konstatierte es ohne Vorwurf.

Man aß also für einmal in der Küche, wo Chanele schon alles vorbereitet hatte. Sie war eine arme Verwandte, meinten die Leute in der Gemeinde, wenn auch die in Mischpochologie erfahrensten alten Weiber nicht zu sagen wussten, welchem Zweig des meijerschen Stammbaums sie entsprossen sein sollte. Salomon hatte sie damals, vor nun schon bald zwanzig Jahren, von einer Geschäftsreise ins Elsass mitgebracht, ein schreiendes, zappelndes Bündel, in Tücher gewickelt wie eine Straßburger Stopfgans. »Warum hätte er sie bei sich aufgenommen, wenn sie nicht mit ihm verwandt wäre?«, fragten die alten Weiber, und manche von ihnen, denen die Zähne ausgefallen waren, und die deshalb von allen Menschen das Schlechteste dachten, wiesen mit bedeutsamem Kopfnicken darauf hin, dass Chanele genau das gleiche Kinn habe wie Salomon, und dass man sich ja denken könne, warum er damals so oft ins Elsass gefahren sei.

In Wirklichkeit war die Sache ganz anders gewesen. Der goijische Doktor hatte Salomon erklärt, der Sohn, den sie hatten zerstückeln müssen, um ihn aus seiner Mutter herauszuholen, habe Golde so zerrissen, dass sie eine weitere schwere Geburt nicht überleben würde; er solle dankbar dafür sein, dass er wenigstens ein Kind habe, wenn auch nur ein Mädchen. »Danken Sie Ihrem Gott«, hatte er gesagt, ganz als gäbe es mehrere davon, und sie hätten ihre Zuständigkeiten so klar untereinander aufgeteilt wie der Amtsarzt und der Viehdoktor.

Nun weiß jeder, der praktisch zu denken versteht, dass ein Kind allein viel mehr Arbeit macht als zwei, und als sich auf einer Reise die Gelegenheit ergab – eine Mutter war im Kindbett gestorben und ihr Mann hatte darüber den Verstand verloren –, da griff Salomon zu, eine Investition, so praktisch und unsentimental, wie man ein Kalb billig kauft und durchfüttert, bis es sich als Milchkuh mehrfach bezahlt macht.

So war Chanele keine Tochter des Hauses, aber auch kein Dienstmädchen, wurde mal als das eine behandelt und mal als das andere, war niemandem im Herzen und niemandem im Weg. Sie trug Kleider, die sie sich selber nähte oder die Mimi nicht mehr gefielen, und ihre Haare waren in ein Netz gepackt, wie bei einer verheirateten Frau; wer keine Mitgift hat, muss auch nicht aussehen. Wenn sie lachte, war sie sogar hübsch, nur ihre Augenbrauen waren zu breit, sie strichen ihr Gesicht durch, wie man eine Rechnung durchstreicht, die falsch ist oder erledigt.

Chanele hatte die Mahlzeit auf dem Küchentisch angerichtet. Zu kochen hatte es nichts gegeben, denn um den Trauernden genau diese Arbeit zu ersparen, bringt man zu einer Schiwe ja Essen mit. Trotzdem brannte im Herd ein kräftiges Feuer, knackende Tannenscheite, die ihre Hitze schnell abgaben. Nachts gefror es draußen immer noch, obwohl man in zwei Wochen schon den Seder feiern würde; Pessach fiel früh in diesem Jahr 1871.

»Nu?«

Wenn Salomon Meijer Hunger hatte, wurde er ungeduldig. Er saß am Tisch, die Hände links und rechts auf das Holz gelegt, wie der Mohel seine Instrumente bereitlegt vor der Beschneidung. Er hatte schon Mauzi gemacht, hatte ein Stückchen Brot mit Salz bestreut, den Segensspruch darüber gesprochen und es in den Mund gesteckt. Dann hatte er aber nicht weiter zugegriffen, denn er legte Wert darauf, dass alle zusammen mit ihm am Tisch saßen, wenn er schon zu Hause war. Allein essen konnte er die ganze Woche. Jetzt trommelte er mit der rechten Hand auf die Tischplatte und hob dabei immer wieder im Takt das Handgelenk, wie Musikanten es tun, wenn sie Zuhörern ihre Kunstfertigkeit zeigen wollen. Seine Finger tanzten, aber es war kein fröhlicher Tanz, es konnte, wie im Wirtshaus, leicht eine Rauferei daraus werden.

Endlich kam Mimi herein, mit einem theatralischen Trippelschritt, der deutlich machen sollte, wie sehr sie sich doch beeilte. Sie hatte sich unnötigerweise noch einmal umgezogen und trug jetzt einen mausgrauen Hausmantel, eine Spur zu lang, dass der Saum über den Steinboden schleifte. »Die Leute«, sagte sie. »All diese Leute! Ist es nicht ennuyant?«

Mimi liebte kostbare Worte, wie sie alles Elegante liebte, pickte sie in goijischen Büchern auf, die sie sich heimlich bei Anne-Kathrin, der Tochter des Schulmeisters, auslieh, und streute sie als Goldstaub ins Alltagsgespräch. Wegen ihrer Neigung zur Vornehmheit mochte sie es auch nicht, dass man sie immer noch Mimi nannte, ein Kindername, dem sie längst – »Also wirklich, Mamme, längst!« – entwachsen war. Mit fünfzehn, man durfte sie bei Gefahr eines Tränengewitters nicht daran erinnern, hatte sie sich einmal auf Mimolette kapriziert, und Salomon, einem Spaß nie abgeneigt, hatte sie ein paar Tage lang tatsächlich so genannt, bevor er ihr lachend gestand, dass in Frankreich eine Käsesorte so hieß. Seither bemühte sie sich, als Namen zumindest Miriam, wie sie ja auch tatsächlich hieß, durchzusetzen, hatte aber gegen die alte Familiengewohnheit nichts ausrichten können.

Mimi besaß alles, was zu einer Schönheit gehört, eine makellose weiße Haut, volle Lippen, große braune Augen, die immer ein bisschen feucht schimmerten, langes, sanft gewelltes schwarzes Haar. Aber aus irgendeinem Grund – sie hatte schon Stunden vor dem Spiegel verbracht und keine Erklärung dafür gefunden – passten die perfekten Einzelteile bei ihr nicht wirklich zusammen, wie manchmal eine Suppe trotz bester Zutaten einfach nicht schmecken will. Sie ließ sich diese Selbstzweifel nicht anmerken, gab sich im Gegenteil lieber hochmütig und sogar herablassend, dass ihre Mutter sie schon mehr als einmal gefragt hatte, ob sie sich eigentlich für die biblische Esther halte und darauf warte, dass Boten, auf der Suche nach den schönsten Jungfrauen, nach Endingen kämen, um sie ihrem König zuzuführen.

Jetzt saßen die vier um den Tisch. Es gab größere Familien in der Gemeinde, aber wenn Salomon Meijer die Seinen so betrachtete, dann war er ganz zufrieden mit dem, was Gott ihm gegeben hatte, eine sehr praktische Zufriedenheit, die darauf beruhte – wer weiß das besser als ein Viehhändler, der überall herumkommt? –, dass es ihm auch viel schlechter hätte ergehen können.

Es stand, wie das nach Schiwes immer ist, viel zu viel Essen auf dem Tisch. Allein drei Schüsseln mit gehackten Eiern, ein halber gesulzter Karpfen, ein Teller mit Heringen, wenigen und dünnen Heringen, denn der rote Moische war ein kleinlicher Mann, auch wenn er sich für sein Gewölbe ein Schild hatte malen lassen, das breiter war als der ganze Laden. Es war Brauch, die mitgebrachten Speisen einfach hinzustellen, ohne einen Namen und ohne ein Dankeschön, aber man kannte die Muster der Teller, wusste, wem welches Geschirr gehörte – wie hätte man es sonst am nächsten Tag zurückgeben können? Der Topf mit dem Sauerkraut, um das zu wissen hätte es noch nicht einmal des abgebrochenen Henkels bedurft, kam von Feigele Dreifuss, die alle nur Mutter Feigele nannten, weil sie die Älteste im Dorf war. Sie machte jeden Herbst zwei große Fässer Sauerkraut mit Wacholderbeeren ein, obwohl in ihrem Haushalt schon lang niemand mehr da war, um sie aufzuessen, und verschenkte es dann zu allen Gelegenheiten, brachte Kindbetterinnen davon mit, um sie zu stärken, und Hinterbliebenen, um sie zu trösten.

Auf der Anrichte, in eine Zeitung gewickelt und in die hinterste Ecke geschoben wie Diebesgut, lag ein geflochtenes Brot, ein wunderschöner, mit Mohnsamen bestreuter Berches, den sie morgen unauffällig aus dem Haus schaffen und den Enten und Hühnern verfüttern würden. Christian Hauenstein, der Dorfbäcker, in dessen Ofen sie alle ihre Schabbes-Brote buken und ihren Schabbes-Kugel wärmten, hatte ihn geschickt, natürlich ohne selber vorbeizukommen. Er war ein moderner Mensch, ein Freisinniger, wie er gerne betonte, und wollte seinen jüdischen Kunden beweisen, dass er sie schätzte und keine Vorurteile gegen sie hegte. Niemand hatte es je übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass man seine gutgemeinten Brote nicht essen konnte, weil sie nicht koscher waren.

Aber wer braucht Brot, wenn Käsekuchen auf dem Tisch steht? Vor allem, wenn es der legendäre Käsekuchen ist, den nur Sarah Pomeranz so zu backen verstand. Naftali Pomeranz, am Namen unschwer als Zugereister zu erkennen, war zwar ein wichtiger Mann, Schlächter und Synagogendiener, Schochet und Schammes, er schien in diesen Ämtern sogar eine Dynastie begründen zu wollen, und sein Sohn Pinchas, den er zu seinem Nachfolger ausbildete, wusste den Halsschnitt schon so sauber anzusetzen wie der Vater, aber für den wahren Ruf des Hauses sorgte trotzdem Sarah mit ihrem Kuchen, ein Meisterwerk, war man sich einig, »wie Rothschild es nicht besser essen kann«, und das war die höchste Anerkennung, die das Dorf in kulinarischen Dingen zu vergeben hatte.

Salomon hatte sich ein zweites Stück auf den Teller legen lassen und kaute genüsslich, während Golde, die fürs Stillsitzen nicht gemacht war, mit eingesogener Unterlippe schon ganz unruhig überlegte, was man in welche Schüssel umfüllen müsse, um am nächsten Morgen alles fremde Geschirr sauber gewaschen zurückgeben zu können. Mimi werkelte an einem kleinen Stück Kuchen herum, das sie mit ihrer Gabel in immer winzigere Hälften zerteilte, und machte dazu das diskret angeekelte Gesicht eines Arztes, den sein Beruf zu einem unangenehmen Eingriff zwingt.

»Morgen muss ich um vier aus dem Haus«, sagte Salomon. »Du kannst mir den ganzen Rest vom Kuchen als Proviant einpacken.«

»Fast den ganzen Rest. Ein Stück muss für mich übrig bleiben.« Chanele, deren unsichere Position im Haushalt sie zu einer guten Beobachterin gemacht hatte, wusste genau, wann sie sich solche kleinen Vorwitzigkeiten erlauben konnte. Jetzt hatte Salomon gut gegessen; er war also mild gestimmt.

»Nu, soll sein, ein Teil vom Rest.«

Mimi schob ihren zerkrümelten Kuchen von sich weg. »Ich weiß nicht, was ihr alle daran findet. Er schmeckt ordinaire.« Sie sprach das Wort mit so spitzen Lippen aus, dass alle wussten: sie meinte es französisch.

Golde nahm den Teller, sah ihn vorwurfsvoll an – »Verschwendung!«, sagte ihr Blick – und stellte ihn zu dem andern Geschirr, das Chanele später abwaschen würde. »Wo willst du morgen hin?«, fragte sie ihren Gatten, nicht aus wirklichem Interesse, sondern weil eine Esches Chajil die richtigen Fragen stellt.

»Nach Degermoos. Der junge Stalder-Bauer hat mir ausrichten lassen, dass er mit mir reden will. Ich kann mir schon denken, worüber. Ihm geht das Heu aus. Er hat mir nicht glauben wollen, dass er sich zu viele Kühe hinstellt, mit seinem schlechten Land. Jetzt will er, ich soll sie zurückkaufen. Ich kauf aber nicht. Wer braucht Kühe, wenn das Gras noch nicht wächst?«

»Und deshalb gehst du hin? Um kein Geschäft zu machen?«

»Nicht dieses Geschäft. In Vogelsang hat einer die Seuche im Stall. Der hat zu viel Heu. Das werd ich dem Stalder sagen, und er kann sich eindecken.«

»Was hast du davon?«

»Heute nichts. Morgen vielleicht auch nichts. Aber übermorgen …« Salomon kraulte sich den Backenbart, wegen der Kuchenkrümel und weil er mit sich zufrieden war. »Irgendwann wird er eine Beheijme zu verkaufen haben, und es wird ein Tier sein, das ich brauchen kann. Ich werd ihm ein Angebot machen, und er wird es annehmen, weil er bei sich denken wird: ›Der Jud mit dem Schirm ist ein anständiger Mensch.‹ Und dann werd ich mein Geschäft machen.«

Die Sache mit dem Schirm war so: Wann immer Salomon Meijer über Land ging, hatte er einen dicken schwarzen Regenschirm bei sich, oben zusammengebunden, dass sich der Stoff bauschte wie eine Tasche. Er gebrauchte den Schirm als Spazierstock, stieß ihn bei jedem Schritt fest auf den Boden und hinterließ auf schlammigen Wegen oder im Schnee eine unverkennbare Spur: die Abdrücke von zwei schweren genagelten Sohlen und rechts davon eine Reihe von Löchern, so regelmäßig wie eine ordentliche Bäuerin sie macht, wenn sie Bohnen setzt. Das Besondere an dem Schirm und das, worüber die Leute redeten, war, dass Salomon ihn nie aufspannte, egal bei welchem Wetter. Selbst wenn es in Strömen goss, als sei die Zeit für einen neuen Noah und eine neue Arche gekommen, zog Salomon nur den Hut tiefer in die Stirne, schlug, wenn es ganz schlimm wurde, die Schöße seines langen Mantels über den Kopf und ging weiter, sich auf den Schirm lehnend und die Spitze bei jedem zweiten Schritt in den Boden bohrend, dass sich der Regen hinter ihm in einer Reihe von kleinen Seen sammelte. Man kannte ihn deswegen rund um Endingen, lachte ihn auch deswegen aus, und wenn er sich, wie der rote Moische, ein Ladenschild hätte malen lassen, dann hätte, um Käufer an den richtigen Ort zu führen, nicht ›Viehhandlung Sal. Meijer‹ darauf stehen müssen, sondern ›Der Jud mit dem Schirm‹.

Salomon rülpste genüsslich, wie nach der großen Schabbes-Suude, wo es geradezu eine Mizwe ist, eine gottgefällige Tat, zu viel zu essen. Mimi verzog das Gesicht und murmelte etwas vor sich hin, das wahrscheinlich Französisch war, aber auf jeden Fall missbilligend. Salomon nahm eine Prise aus seiner Tabakdose, verzog mit gerümpfter Nase das Gesicht zur Grimasse und nieste schließlich laut und erlöst. »Jetzt fehlt mir nur noch eins«, sagte er und sah sich erwartungsvoll um. Chanele war, da man wohl noch länger in der Küche sitzen würde, in die Stube gegangen, um die zweite Petrollampe zu holen, und zog jetzt aus der einen Schürzentasche eine Steingutflasche, aus der anderen einen Zinnbecher und stellte beides vor ihn hin. »Sie kann zaubern wie die Hexe von Endor«, sagte Salomon zufrieden und schenkte sich ein.

Dann war das Gespräch in der Küche eingeschlafen, wie ein Kind mitten im Spiel plötzlich einschläft. Chanele wusch in dem großen braunen Holzeimer das Geschirr; es klapperte wie von ferne. Golde stellte die abgetrockneten Teller ins Regal zurück, ging die paar Schritte für jeden Teller einzeln, immer hin und her, ein Tanz ohne Partner, zu dem Salomon mit geschlossenen Augen eine Melodie brummte, mehr aus Sattheit als aus Musikalität. Mimi wischte vorwurfsvoll unsichtbare Krümel von ihrem Morgenmantel und überlegte, ob sie nicht doch einen anderen Stoff hätte auswählen sollen; sie hatte den nur genommen, weil der Händler ihn »taubengrau« genannt hatte, ein so schönes, weiches, schimmerndes Wort. Taubengrau.

Beim Haus nebenan, das eigentlich dasselbe Haus war, durch keine Brandmauer abgetrennt, und doch ein anderes, weil das Gesetz es so verlangte, beim anderen Eingang des Hauses also, wurde plötzlich an die Tür gehämmert, ungeduldig und heftig, wie man bei der Hebamme klopft, wenn jemand auf die Welt kommt, oder bei der Chewre, der Beerdigungsbruderschaft, wenn jemand sie verlässt. Es war keine Zeit, zu der man in Endingen noch Besuch bekam, weder bei Juden noch bei Goijim. In der anderen Haushälfte, mit eigener Eingangstür und eigener Treppe, um der Form des Gesetzes Genüge zu tun, wonach Christen und Juden nicht im selben Gebäude wohnen durften, lebte ihr Vermieter, der Schneider Oggenfuss mit Frau und drei Kindern, friedliche Leute, wenn man sie zu nehmen wusste. Sie pflegten eine gute Nachbarschaft, was bedeutete, das man sich gegenseitig wohlwollend übersah. Den Tod von Onkel Melnitz und all die Trauergäste, die sieben Tage lang ins Haus gekommen waren, hatte man bei Oggenfuss geflissentlich nicht bemerkt, in der eingeübten Blindheit von Menschen, die näher aufeinander wohnen, als sie eigentlich möchten. Und auch jetzt, wo etwas Ungewöhnliches, für Endinger Verhältnisse geradezu Sensationelles im Gang war, sah man sich in der meijerschen Küche nur fragend an, und schon hob Salomon die Schultern und sagte: »Nu!« – was in diesem Fall etwa bedeutete: »Sollen sie sich die Türen einschlagen, wenn sie wollen, uns geht das nichts an.«

Man hörte nebenan Schritte, ein unruhiges Hin und Her, aus dem man sich, wenn man neugierig gewesen wäre, hätte ausrechnen können, dass dort jemand, der schon zu Bett gegangen war, nach einer Kerze suchte, nach einem Fidibus, um sie an der Glut des Herdfeuers anzuzünden, nach einem Umschlagtuch, um das Nachthemd zu verdecken, dann klapperte der Fensterladen gegen die Mauer, ein Geräusch, das eigentlich zum frühen Morgen gehörte, und Oggenfuss, unfreundlich, wie es ängstliche Leute in unvertrauten Situationen sind, fragte, was es so Dringendes gäbe und was das für eine Art sei, einen mitten in der Nacht aus dem Bett zu sprengen.

Eine fremde, heisere Stimme, durch einen bösen Husten unterbrochen, antwortete etwas Unverständliches. Oggenfuss, vom Aargauer Dialekt ins Hochdeutsche wechselnd, replizierte. Der Unbekannte wiederholte seinen Satz, aus dem man jetzt die Worte »bitte« und »besuchen« heraushören konnte, aber mit einem so ungewöhnlichen Akzent, dass Mimi ganz beglückt sagte: »Es ist ein Franzose.«

»Scha!«, machte Golde. Sie stand, eine leere Schüssel in der Hand, unter der offenen Küchentür, dort wo der Hausflur als Schallrohr wirkte, so dass man, auch wenn man nicht neugierig war, alles hören konnte, was auf der Straße vor sich ging. Aber von draußen drang jetzt nur noch das Husten des nächtlichen Besuchers herein, Oggenfuss sagte etwas Abschließendes, und oben wurde ein Fensterladen zugeschlagen. Dann vernahm man Frau Oggenfuss, ihre Worte nicht zu verstehen, aber der Tonfall drängend. Nach einer Pause knarrte nebenan die Treppe, ohne dass man einzelne Schritte hören konnte, wie es eben klingt, wenn jemand Pantoffeln trägt, die Haustür wurde geöffnet, und Oggenfuss sagte mit der leidenden Stimme eines Menschen, der zu einer Höflichkeit gezwungen wird, die er nicht empfindet: »Also? Wer sind Sie? Und was wollen Sie?«

Der fremde Mann hatte aufgehört zu husten, sagte aber noch nichts. In der Küche der Meijers bewegte sich niemand mehr. Wenn Salomon später davon erzählte, sagte er, es sei gewesen, als hätte Josua den Mond stillstehen lassen über dem Tal Ajalon. Chanele hatte einen Teller aus der Schüssel genommen; das Geschirrtuch war auf halbem Weg hängen geblieben, und Wasser tropfte auf die Steinfliesen. Mimi starrte eine Haarsträhne an, die sie sich um den Zeigfinger gewickelt hatte, und Golde stand nur einfach still, was das Ungewöhnlichste von allem war, denn Golde war sonst immer in Bewegung.

Und dann hatte der Unbekannte seine Stimme wiedergefunden und sagte etwas, das in der Küche alle verstanden.

Einen Namen sagte er.

Salomon Meijer.

Chanele, der so etwas nie passierte, ließ den Teller fallen.

Salomon sprang auf, lief zur Haustür, öffnete sie, so dass jetzt zwei Männer auf demselben kleinen Podest, drei Stufen über der frostglitzernden Straße standen, der eine in Nachthemd und Nachtmütze, eine Wolldecke über den Schultern, eine Kerze in der Hand, der andere, wenn auch ohne Rock, ganz korrekt gekleidet. Sie standen fast nebeneinander, denn die beiden Türen des Hauses waren nur eine Armlänge voneinander entfernt. Oggenfuss machte eine übertrieben höfliche Geste, bei der ihm die Decke von den Schultern rutschte, und sagte in einem förmlichen Ton, der mit seinem halbnackten Zustand seltsam kontrastierte: »Der Herr will wohl zu Ihnen, Herr Meijer.« Dann verschwand er in seiner Haushälfte und knallte die Tür hinter sich zu.

Der Mann auf der Straße begann zu lachen, hustete, krümmte sich schmerzhaft zusammen. In dem wenigen Licht, das aus dem Haus drang, war er nur undeutlich zu erkennen, eine schlanke Figur, die scheinbar eine weiße Pelzmütze trug.

»Salomon Meijer?«, fragte der Fremde. »Ich bin Janki.«

Jetzt erst sah Salomon, dass es keine Pelzmütze war, sondern ein Verband.

2

Es war ein dicker, schmutzig-weißer Mullverband, unfachmännisch um den Kopf gewickelt, mit einem losen Ende, das dem Fremden über die Schulter hing wie ein orientalisches Ordensband. Nebukadnezar aus den illustrierten biblischen Geschichten trug einen Turban in genau derselben Form, in dem Bild, wo ihm Daniel seinen Traum deutet. Nur dass der Turban des Perserkönigs mit Diamanten geschmückt war und nicht mit Blut. Etwa eine Zeigfingerlänge über dem rechten Auge hatte sich ein hellroter Fleck auf dem Verband ausgebreitet, aber wenn darunter eine frische Wunde war, schien sie den Fremden nicht mehr zu schmerzen. Unter dem Rand des weißen Stoffes ringelten sich ein paar schwarze Locken hervor. ›Ein Pirat‹, dachte Mimi, denn in den Büchern, die sie sich heimlich auslieh, waren auch Seeräuber vorgekommen.

Das Gesicht des Fremden war schmal, die Augen groß und die Wimpern auffällig lang. Seine Haut war gebräunt, wie bei jemandem, der viel im Freien arbeitet, was Salomon irritierte; der Winter war so lang gewesen, dass jetzt, wo der Frühling immer noch nicht kommen wollte, selbst die Bauern blass waren. In dem dunkeln Gesicht wirkten die Zähne auffallend weiß.

Sie hatten viel Zeit ihn anzusehen, konnten in aller Ruhe seine rotschwarze Uniformjacke studieren, deren Abzeichen keiner Truppe, die man hierzulande kannte, zuzuordnen waren, konnten sich über das bohemienhaft doppelt geknotete gelbseidene Halstuch wundern, das so herausfordernd mit dem rauen Stoff der Jacke kontrastierte; konnten seine schmalen Hände betrachten, die beweglichen, geschickten Finger, die unsoldatisch sauber gepflegten Nägel, und sie konnten versuchen, sich das, was sie da sahen, zu deuten wie einen unklaren Bibelvers. Dabei schien jeder einen anderen Kommentar zu benutzen: Salomon sah in dem Fremden einen Schnorrer, vor dem man sich in Acht nehmen musste, weil er etwas von einem wollte; Golde fühlte sich an den Sohn erinnert, der, wenn Gott gewollt hätte, jetzt gerade so alt gewesen wäre wie dieser unverhoffte junge Gast; Mimi war vom Piraten abgekommen und hatte sich für einen Entdecker entschieden, einen Weltreisenden, der schon alles gesehen hatte und noch viel mehr sehen würde. Chanele war am Herd beschäftigt und schien an der Lösung dieses hereingeschneiten Rätsels nicht interessiert; nur die Linie ihrer Augenbrauen stand höher als sonst.

Der Besucher hatte nicht gewartet, bis man ihm einen Stuhl anbot, hatte sich selbst seinen Platz am Tisch gewählt, den Rücken so nahe am Herd, dass Golde Angst bekam, er würde sich verbrennen. Aber nein, hatte er geantwortet, wenn einer einmal so gefroren habe wie er, dann könne ihm nie wieder etwas zu heiß sein.

Und dann hatte er gegessen. Und wie er aß!

Noch bevor auch nur das Wasser für seinen Tee aufgesetzt war, griff er sich, ohne lang zu fragen, den goijischen Berches, riss mit ungewaschenen Händen und ohne Segensspruch faustgroße Stücke davon ab und stopfte sie in sich hinein. Er schlang weiter daran, auch als Salomon ihm erklärte, warum das Brot nicht koscher war, verschluckte sich in seiner Gier, hustete und spuckte halbzerkaute Brocken auf den Tisch. Sogar Mimis taubengrauer Hausmantel bekam einen Spritzer davon ab, sie rieb ihn mit dem Finger weg und steckte den dann, als alle andern auf den seltsamen Gast schauten, ganz schnell in den Mund.

Von den gehackten Eiern war nichts mehr übrig, der Karpfen war verschwunden, ebenso die Heringe, und selbst der Topf mit Mutter Feigeles Sauerkraut, an dem eine kinderreiche Familie eine Woche lang hätte satt werden können, war mehr als zur Hälfte geleert. Irgendwann sah Golde ihren Mann fragend an, und der nickte resignierend und sagte: »Nu ja.« Golde ging in die kleine Kammer, in der das Fenster hinter dem Gitter immer ein bisschen offen stand, holte das Paket herein, das sie dort frischgestellt hatte, legte es vor dem fremden Mann auf den Tisch und schlug das Tuch auseinander. Und er, obwohl er schon mehr gegessen hatte als ein ganzes Minjan von Frommen nach einem Fasttag, starrte Sarahs Käsekuchen so verzückt an wie die Kinder Israel das erste Manna in der Wüste.

Dann war auch der Kuchen bis zum letzten Krümel aufgeputzt. Der Mann hatte das Besteck weggelegt und hielt dafür ein dampfendes Glas so fest umklammert, dass man merkte: ihm war immer noch nicht warm geworden. Chanele hatte die spezielle Mischung zubereitet, die man in dieser Familie Techías-Hameijsim-Tee nannte, weil man, wie man sagte, mit diesem Getränk Tote erwecken konnte; in Kamillensud aufgelöster Kandiszucker mit Honig und Nelken und einem großen Schuss Schnaps aus Salomons privater Flasche. Der Fremde trank in großen Schlucken. Erst als er auch ein zweites Glas geleert hatte, begann er zu erzählen.

Er sprach Jiddisch, so wie sie alle Jiddisch sprachen, nicht die gelenkige, musikalische Sprache des Ostens, sondern die behäbige, bäuerliche Form, wie sie im Elsass üblich war, im Großherzogtum Baden und natürlich auch hier in der Schweiz. Die Melodie war ein wenig anders – viel eleganter, dachte Mimi –, aber sie hatten keine Mühe, einander zu verstehen.

»Ich bin also Janki«, sagte der Mann, dessen Husten sich beruhigt zu haben schien. »Ihr werdet von mir gehört haben.«

»Vielleicht.« Ein Viehhändler sagt nie zu früh »ja« und nie zu früh »nein«. Salomon kannte viele Jankis, aber keinen besonderen.

»Ich komme aus Paris. Das heißt: eigentlich komme ich aus Guebwiller.«

Salomon schob seinen Stuhl zurück, was er, ohne es selber zu bemerken, immer dann tat, wenn ihn ein Geschäft zu interessieren begann. Paris war weit weg, aber Guebwiller war eine bekannte Größe.

»Hat nicht der Sohn von deinem Onkel Jossel nach Guebwiller geheiratet?«, fragte Golde. »Wie hieß er doch schon wieder?«

Zu ihrer Überraschung war es der fremde Mann, der ihre Frage beantwortete. »Schmul«, sagte er. »Mein Vater hieß Schmul.«

»Hieß«, hatte er gesagt, nicht »heißt«, und so murmelten sie alle ihren Segen für den Richter der Wahrheit, bevor sie durcheinander zu reden begannen.

»Ihr seid …?«

»Er ist …?«

»Was für ein Onkel Jossel?«

Ein Onkel, so war das der gute alte jüdische Brauch, ist nicht einfach der Bruder des Vaters oder der Mutter. Auch ein sehr viel weiter entfernter Verwandter kann ein Onkel sein; der Baum ist wichtig, nicht der einzelne Zweig. Salomon hatte diesen Onkel Jossel nicht wirklich gekannt, meinte sich nur an einen kleinen, gelenkigen Mann zu erinnern, der bei einer Chassene so lange getanzt hatte, bis dem Trompeter die Lippen wehtaten. Aber damals war Salomon fünfzehn oder sechzehn gewesen, ein Alter, in dem man sich für alles Mögliche interessiert, nur nicht für unbekannte Verwandte, die zu einer Hochzeit angereist kommen und dann wieder verschwinden.

»Was für ein Onkel Jossel?«, fragte Mimi noch einmal.

»Er war ein Sohn von Onkel Chajim, den du auch nicht kennst«, versuchte Salomon zu erklären, »und dessen Vater und mein Urgroßvater waren Geschwister.« Und setzte nach einer Pause hinzu: »Glaube ich. Aber bin ich Mutter Feigele?« Was heißen sollte: »Wenn du es genauer wissen willst, frag jemanden, der nichts Gescheiteres zu tun hat, als sich den ganzen Tag mit Familienstammbäumen zu befassen.«

»Mischpoche also.« Mimi klang seltsam enttäuscht.

»Aber sehr entfernte Mischpoche«, sagte Janki und lächelte sie an.

›Er hat schöne weiße Zähne‹, dachte sie.

»Mein Vater, Schmul Meijer«, erklärte Janki, »kam eigentlich aus Blotzheim …«

»Genau!«, sagte Salomon.

»… und zog dann nach Guebwiller, weil meine Mutter dort eine Kneipe besaß, wo vor allem die Bauern gern einkehrten. In Guebwiller ist ja jede Woche Markt. Das heißt: die Kneipe gehörte natürlich meinem Großvater, aber der wollte lieber ein Gelehrter sein, und als sich seine Tochter verheiratete, übergab er alles an das junge Paar. Ich hab ihn nur immer in der Wirtsstube vor einem großen Folianten sitzen sehen, an seinem Tisch beim Fenster. Er murmelte beim Studieren vor sich hin, und als kleiner Junge glaubte ich, er könne zaubern.«

Seine Stimme wurde schon wieder heiser, und Chanele schenkte ihm schnell das Glas voll.

»Er konnte aber nicht zaubern«, sagte Janki, als er getrunken hatte. »Bei der Choleraepidemie von 1866 schrieb er Amulette und hängte sie über allen Türen auf. Nur konnte die Krankheit wohl seine Schrift nicht lesen.«

»Er ist gestorben«, sagte Golde, und es war keine Frage.

»Sie sind alle gestorben.« Janki rührte mit dem Finger in seinem Glas und starrte hinein, als könne es auf der Welt nichts Interessanteres geben als einen Strudel aus verkochten Kamillenblüten. »In drei Tagen. Vater. Mutter. Großvater. Der alte Mann hat sich am längsten gewehrt. Lag auf seinem Bett, mit weit aufgerissenen Augen. Ohne zu blinzeln. Er meinte wohl, der Todesengel könne einem nichts anhaben, wenn man ihm nur ins Gesicht sieht. Aber schließlich hat er doch geblinzelt.« Er machte eine Pause und fügte dann, immer noch ohne von seinem Glas aufzusehen, hinzu: »Ich kann ihre Betten noch riechen. Cholera duftet nicht nach Rosen.« Er schüttelte einen Tropfen vom Finger, wie man es beim Seder tut, wenn man zehn Tropfen von seinem Festwein hergibt, um sich nicht allzu sehr zu freuen über die zehn Plagen der Ägypter.

›Ich könnte einen Sohn in seinem Alter haben‹, dachte Golde. ›Und er könnte schon eine Waise sein. Gelobt sei der Richter der Wahrheit.‹

»Du hast keine Geschwister?«, fragte sie, und es war das erste Mal, dass jemand in diesem Hause »du« zu ihm sagte und nicht »Ihr«, wie zu einem fremden Gast.

»Es ist nicht leicht, der Einzige zu sein«, antwortete Janki, und Mimi nickte, ohne es zu merken. »Das heißt: es ist auch nicht schwer. Man ist nur für sich selber verantwortlich, und das ist gut so.«

Mimi nickte immer noch.

»Alle haben erwartet, dass ich die Kneipe weiterführe. Ich war noch nicht mal zwanzig und sollte ein Leben lang Schnaps einschenken, Gläser waschen, Tische sauber wischen und über die Geschichten der besoffenen Bauern lachen. Ich wollte das nicht. Aber andererseits: das war es, was meine Eltern mir hinterlassen hatten. Wenn es für sie gut genug gewesen war – wer war ich, dass ich etwas anderes haben wollte?«

»Aber du hast dich entschieden?«

Janki schüttelte den Kopf. »Es wurde mir abgenommen. Es kam keiner mehr in die Kneipe. Es waren zu viele Leute in dem Haus gestorben, und für die abergläubischen Bauern war es dort nicht mehr bejuschew. Ich habe einen vernünftigen Preis dafür bekommen, nicht sehr gut, nicht sehr schlecht, und damit bin ich nach Paris gegangen.«

»Warum Paris?«, fragte Chanele, die bisher nur geschwiegen und zugehört hatte.

»Kennst du eine bessere Stadt?«, fragte er zurück, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und lehnte sich weit zurück. »Kennt irgendjemand eine bessere Stadt?«

Das war eine Frage, auf die in dieser Küche niemand eine Antwort wusste.

»Ich wollte weg von Guebwiller. Ich wollte etwas werden, das mich davor bewahren würde, jemals dorthin zurückzumüssen. Etwas Besonderes, Seltenes.«

›Entdecker‹, dachte Mimi. ›Seeräuber.‹

»Ich wollte dorthin gehen, wo die Meister sind. So wie manche Leute nach Litauen fahren oder nach Polen, weil dort ein Rabbi lehrt, dem sie nacheifern wollen. Nur habe ich keinen Rabbi gesucht.«

»Sondern?«

»Einen Schneider.«

Wenn Janki »Abdecker« gesagt hätte oder »Totengräber«, die Enttäuschung rund um den Tisch hätte nicht größer sein können. Ein Schneider war so ziemlich das Alltäglichste, was sie kannten, Schneider gab es an jeder Ecke, ein Schneider, das war ihr Nachbar Oggenfuss, ein schmächtiger, kurzsichtiger Mann, der den ganzen Tag auf seinem Tisch saß und sich von seiner Frau herumkommandieren ließ. Ein Schneider? Und dafür war er nach Paris gegangen?

Janki lachte, als er ihre verdutzten Gesichter sah, lachte so heftig, dass sein Husten wieder losging und sein Gesicht sich verzerrte. Er hielt sich das Ende seines Kopfverbandes wie ein Schnupftuch vor den Mund und gestikulierte mit der andern Hand nach mehr Tee. Als sich der Anfall gelegt hatte, sprach er mit ganz leiser, vorsichtiger Stimme weiter, wie man einen verrenkten Fuß nur zögernd auf den Boden setzt.

»Ich bitte um Entschuldigung. Das kommt von der Kälte. Und vom Hunger. Aber ich lebe wenigstens noch. Das heißt: ich lebe sogar sehr gut, seit ich hier bin. Was wollte ich erzählen?«

»Schneider«, sagte Mimi, das Wort mit spitzen Fingern anfassend.

»Natürlich. Ein Schneider in Paris, müsst ihr wissen, das ist nicht einfach einer, der nach dem immer gleichen Schnitt eine Hose zusammennäht, oder bei einem Rock überlegt, wie viel Stoff er dabei für sich auf die Seite bringen kann. Natürlich, solche gibt es auch, und viele. Aber die ich meine, die richtigen, das ist etwas ganz anderes. Das ist wie … wie …« Auf der Suche nach einem passenden Vergleich sah er sich in der Küche um. »Wie ein Sonnenaufgang verglichen mit dieser Ölfunzel. Das sind berühmte Künstler, versteht ihr. Große Herren. Die machen keine Bücklinge vor ihren Kunden. Nehmen selber keine Nadel in die Hand. Dafür haben sie andere.«

»Ein Schneider ist ein Schneider«, sagte Salomon.

»Im Dorf vielleicht. Aber nicht in einer richtigen Stadt. Nicht in Paris. Nicht«, er ließ seine Stimme höher werden, wie man es beim Minjan tut, wenn nach der Nennung des göttlichen Namens alle mit einer Segnung antworten sollen, »nicht, wenn einer François Delormes heißt.«

Niemand in diesem Hause hatte je von François Delormes gehört.

»Ich habe für ihn gearbeitet. Er war der Beste, ein Fürst unter den Schneidern. Einer, der sich erlauben konnte, selbst dem Kaiser nein zu sagen.«

»Nu«, sagte Salomon, der es gewohnt war, misstrauisch zu werden, wenn man ihm einen Handel zu sehr anpries, »es wird nicht gerade ein Kaiser gewesen sein.«

»Es war sein Kammerdiener. Der persönliche Kammerdiener von Napoleon dem Dritten. Er kam zu Monsieur Delormes und bestellte einen Frack. Für den Kaiser. Einen mitternachtsblauen Frack mit silbernen Stickereien. Sagt Delormes: ›Nein.‹ ›Warum nicht?‹, fragt der Kammerdiener. Und Delormes antwortet: ›Blau steht ihm nicht.‹ Ist das nicht wunderbar?«

»Es wird nicht so passiert sein.«

»Ich war dabei! Ich hab das Stoffmuster in der Hand gehabt, das der Kammerdiener ausgesucht hatte.«

»Mitternachtsblau«, sagte Mimi leise. Es klang noch vornehmer als »taubengrau«.

»Ihr seid also ein Schneider?« Chanele, die die ganze Zeit gestanden hatte, setzte sich jetzt auch an den Tisch. »Was für ein Schneider?«

»Gar keiner«, sagte Janki. »Ich habe bald gemerkt, dass ich dafür nicht gemacht bin. Ich hab vielleicht die Geschicklichkeit, aber nicht die Geduld. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Den ganzen Tag ein Stich und noch ein Stich und noch ein Stich, und alle genau gleich lang – das ist nichts für mich. Nein, ich habe im Stofflager gearbeitet. War dabei, wenn die Kunden kamen. Hab ihnen die Muster gezeigt. Die Stoffballen. Wir hatten eine Auswahl … Nur schon Shantungseide gab es in mehr als dreißig verschiedenen Farben.«

›Shantungseide‹, dachte Mimi und wusste, dass ihr im Leben nie mehr ein anderer Stoff gefallen würde.

»Ich habe viel gelernt dabei«, sagte Janki. »Über Materialien. Über Mode. Vor allem: über die Menschen, die sich beides leisten können. Und sie haben angefangen, auch mich zu kennen. Ich fing an, jemand zu werden. Einer hat mir zugeredet, mich selbständig zu machen. Wollte mir Geld dazu leihen. Schließlich hab ich einen kleinen Laden gemietet mit einer kleinen Wohnung. Und dann hab ich meinen Fehler gemacht.«

»Fehler?«, fragte Golde und war ganz erschrocken.

»Ich bin nach Guebwiller zurückgefahren, um meine paar Möbel zu holen, die ich bei einem Fuhrkutscher eingestellt hatte. Sie haben sich gefreut, als ich angekommen bin. Haben mich herzlich empfangen. Haben mich in die Arme genommen und gar nicht mehr losgelassen, diese Schweine!« Die ganze Zeit hatte er gedämpft gesprochen, aber diese letzten Worte schrie er so laut und wütend, dass Golde ängstlich auf die Wand schaute, hinter der die Familie Oggenfuss sicher schon lange schlief.

»›Wie schön, dass du da bist‹, haben sie gesagt.« Jankis Stimme war wieder ganz leise geworden, aber es war etwas darin, das Mimi, mit einem angenehm gruselnden Schauder, denken ließ: ›Wenn er jemanden umbringen müsste, würde er ihn vergiften.‹

»›Wir haben auf dich gewartet‹, haben sie gesagt. ›Du stehst auf der Liste‹, haben sie gesagt. Sie hatten genügend Zeit gehabt, sie zu manipulieren. Es war ja keiner da gewesen, der sich für mich eingesetzt hätte, der den richtigen Mann bestochen hätte zur richtigen Zeit. Ich stand auf der Liste, und gegen die Liste war nichts zu machen. Und so bin ich, statt in Paris einen Laden aufzumachen, mit zwei Dutzend anderen nach Colmar marschiert und wurde Soldat. Zwanzigstes Corps. Zweite Division. Viertes Bataillon des Régiment du Haut-Rhin.«

Es gibt Weine, die muss man, wenn das Fass angestochen ist, schnell trinken, sonst werden sie sauer. Solange das Spundloch fest verschlossen ist, halten sie sich jahrelang, aber einmal geöffnet … Jankis Geschichte sprudelte aus ihm heraus, und wie bei einem unsauber gekelterten Wein schwamm manches darin herum, das einem den Durst oder die Neugier vergällen konnte.

Er erzählte von der Ausbildung, »tausendmal dasselbe, als ob man ein Tepp wäre, ein Idiot, oder zum Teppen gemacht werden sollte«, vom Marschieren, das seine feinen städtischen Stiefel nicht lange durchgehalten hatten, »wenn man sich Lappen um die Füße wickelt, muss man sie vorher in Urin tränken, das ist gut für die Blasen«, von den Pferden der Offiziere, die besser behandelt wurden als die jungen Rekruten, »weil die Pferde nämlich ausschlagen«. Er erzählte, wie es sich anfühlt, wenn man mit Leuten zusammengepfercht ist, mit denen man nichts gemein hat, wie man sie riechen und schmecken und ertragen muss, wie man sich ihre Witze anhören muss, in denen man als Karikatur immer selber vorkommt, »ihr zweitliebstes Thema war das Essen und ihr drittliebstes die Juden.«

Aber selbst, wenn er von Dingen erzählte, die so ekelhaft waren, dass Mimi sich schütteln musste wie jemand, dem ein grober Schnaps die Kehle verbrennt und der doch schon weiß, dass ihm der nächste Schluck besser schmecken wird und der übernächste noch besser, selbst wenn er Erlebnisse beschrieb, bei deren Schilderung Golde unwillkürlich die Hand ausstreckte, als müsse sie ihn davon wegziehen und in Sicherheit bringen, ja, sogar als er Erfahrungen andeutete, wie sie wohl nicht zu vermeiden sind, wenn junge Männer so eng aufeinander leben – Chanele hob die Augenbrauen, und Salomon sagte warnend »Nu!« –, selbst dann noch hatte sein Bericht einen Unterton von Sehnsucht, die Erinnerung an Zeiten, die zwar nicht gut waren, aber doch besser als die, die ihnen folgten. Und sie wussten ja alle, was gefolgt war. Selbst in Endingen, wo die Wellen der Weltgeschichte nur müde ans Ufer schlugen, wusste man über den Krieg Bescheid, hatte von der Gefangennahme und Absetzung des Kaisers gehört, von der großen Schlacht am 1. September, bei der hunderttausend Franzosen gefallen waren – und Janki war vielleicht dabei gewesen, hatte die Schrecken dieses Tages miterlebt und war nur durch ein Wunder, ein wahres Nes min Haschomajim davongekommen.

»Nein«, sagte Janki und gab einen Ton von sich, bei dem man nicht wusste, war es ein Lachen, ein Husten oder ein Schluchzen, »in Sedan war ich nicht. Uns frisch Eingezogenen hat es nicht mehr gereicht. Sie haben uns zwar noch schwören lassen. Auf den Kaiser. Oder aufs Vaterland. Auf irgendwas. Ich weiß es nicht. Ein uralter Oberst hat den Eid für uns gesprochen. Einer von denen, die den Rücken hohl machen müssen, damit sie vor lauter Orden nicht nach vorne umfallen. Mit einer ganz hohen, quäkenden Stimme. Da, wo wir in Reih und Glied standen, hat man die Worte nicht verstanden. Ich hab also etwas geschworen und hab keine Ahnung was.« Diesmal war es eindeutig ein Lachen, aber kein angenehmes. ›Wenn wir in einem Kuhhandel wären‹, dachte Salomon, ›würde ich jetzt nicht kaufen.‹

»Ich weiß nicht, was ich in einer Schlacht getan hätte«, sagte Janki. »Wahrscheinlich hätte ich versucht, davonzulaufen.«

›Nein‹, dachte Mimi. ›Das hättest du nicht getan.‹

»Aber es kam nicht so weit. Wir sind nur immer marschiert. Ich habe nie erfahren, ob von den Deutschen weg oder auf sie los. Marschiert, marschiert, marschiert. Einmal fünfzehn Stunden hintereinander, und am Schluss waren wir wieder im selben Dorf, wo wir losgegangen waren. Sechs Stunden hin und neun Stunden zurück. Ohne Verpflegung. Wir sind nicht mehr marschiert, wir sind auf zwei Beinen gekrochen. Aber einen feindlichen Soldaten hab ich nie gesehen. Sie hatten keine Zeit für uns. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, den Krieg zu gewinnen. – Als der alte Oberst mit der Vogelstimme, der Oberbalmeragges von der Vereidigung, uns erzählte, dass alles vorbei war, lagen wir auf dem Boden wie tote Fliegen und waren zu erschöpft, um zum Zuhören aufzustehen. Und dabei hat er so schöne patriotische Worte gebraucht. Wenn man ihm geglaubt hat, war die Kapitulation ein Triumph. Warum nicht? Wozu war man im Krieg, wenn man hinterher kein Held sein kann? Ich werd meinen Kindern auch einmal erzählen, dass ich gekämpft habe wie ein Löwe.«

Sie waren alle höflich und stellten die Frage nicht. Aber auch Blicke, die ausweichen, können stechen wie Nadeln. Chanele rieb einen trockenen Teller noch trockener, Golde sog an ihrer Unterlippe, und Salomon war angelegentlich mit einer widerspenstigen Strähne in seinem Backenbart beschäftigt. Nur Mimi begann ein »Woher …?«, brach aber mitten im Wort ab und fuhr sich mit der Hand über die Stirn, genau dort, wo auf Jankis schmutzig weißem Turban der Blutfleck saß.

»Der Verband?«, fragte der. »Ach so, der Verband.« Er streckte den Arm in einer elegant auffordernden Geste aus, ein junger Prinz, der in einem von Mimis Romanen eine schöne Küchenmagd zum Tanz aufforderte. »Wenn ihr mir behilflich sein würdet, Mademoiselle?«, sagte er zu Chanele.

Den Knoten nestelte er noch selber auf, aber dann war sie es, die den Verband abrollte, langsam und sorgfältig, wie man vor der Vorlesung die Heilige Schrift aus ihren Windelstreifen wickelt. Es war so still in der Küche, dass alle aufschreckten, als die erste Münze zu Boden fiel.

Nur Janki rührte sich nicht. »Es wird viel gestohlen bei den lieben Kameraden«, sagte er. »Da muss man sich ein gutes Versteck einfallen lassen für sein kleines Vermögen.«

›Er ist ein Seeräuber‹, dachte Mimi.

›Er ist ein Ganew‹, dachte Salomon.

Noch einmal klirrte es auf den Steinplatten, dann war Chanele bereit und klaubte die Münzen, sobald sie sichtbar wurden, aus dem Verband. Was am Schluss ordentlich in einer Reihe auf dem Tisch lag, in Silber und zweimal sogar in Gold, war ein geprägtes Bilderbuch der französischen Geschichte, Louis XV. ein fettes Baby, Louis XVI. ein fetter Erwachsener, der geflügelte Genius der Revolution, Napoleon als griechische Büste, Ludwig XVIII. mit Zöpfchen, Louis-Philippe mit Lorbeerkranz und Napoleon III. mit Knebelbart.

»Das Blut am Verband war echt«, sagte Janki. »Aber es war zum Glück nicht meines.«

Und dann, er schien jetzt so hellwach, wie er bei seiner Ankunft erschöpft gewesen war, erzählte er, wie sie nach dem Waffenstillstand wieder losmarschiert waren, marschiert, marschiert, marschiert, wie zuerst keiner gewusst hatte, wo es hinging, weil ihnen kein Vorgesetzter irgendetwas erklärt hatte – »Sie halten dich dumm, sonst würde ja keiner Soldat bleiben« –, wie sich dann allmählich das Gerücht verbreitet hatte, dass ihr General, der den Krieg nicht hatte gewinnen können, jetzt wenigstens die Niederlage gewinnen wollte, dass es nicht mehr darum gehe, die Deutschen zu schlagen, sondern nur noch, ihnen nicht in die Hände zu fallen, wie sie schließlich, völlig erschöpft, die Grenze überschritten und in lächerlichem Stolz auf der schneebedeckten Straße noch einmal Tritt gefasst hatten vor den eidgenössischen Soldaten – »Das war im Grunde ein jämmerliches Häufchen, und wir waren doch eine ganze Armee« –, wie sie ihre Gewehre zu sauberen Pyramiden gebündelt hatten, immer acht Stück und wieder acht, wie die Offiziere ihre Degen hatten behalten dürfen, natürlich, wie die hohen Herren überhaupt korrekt und geradezu freundschaftlich miteinander umgegangen waren, egal ob Internierer oder Internierte – »Wenn sie nicht gerade aufeinander schießen, sind sie eine große Mischpoche«. Er schilderte, und bekam ganz glänzende Augen dabei, wie die erste Suppe geschmeckt hatte, wie sie kochend heiß aus dem großen Kessel geschöpft worden war, wie aber keiner warten wollte, auch nicht eine Minute, wie sie sich den Mund verbrannt hatten und dabei glücklich gewesen waren, wie sich ein schweizerischer Soldat – »Er trug eine Uniform, aber geredet hat er wie ein Zivilist« –, sich bei ihnen entschuldigt hatte, tatsächlich entschuldigt, dass man ihnen nichts Besseres anzubieten hatte als einen Strohhaufen auf dem Boden einer Scheune – »Als hätten wir sonst in Daunenbetten geschlafen, mit seidenen Nachtmützen« –, wie sie in dem Lager endlich Zeit gehabt hatten, sich auszuruhen, wie sie geschlafen hatten, einfach nur geschlafen, eine Nacht und einen Tag und noch mal eine Nacht. Er redete immer schneller, wie man am Versöhnungstag beim letzten Gebet immer schneller wird, weil die Zeit des Fastens schon zu Ende ist und das Essen wartet, er beschrieb, wie das Lager gar kein Lager gewesen war, sondern einfach ein Dorf, ein verschneites Bauernnest im Jura, wo die Wächter sich genauso langweilten wie die Bewachten, wie sie anfingen miteinander zu reden, wie ihm sein Jiddisch dabei nützlich wurde, wie er sich mit einem Soldaten aus Muri angefreundet hatte, der sein holpriges Französisch an ihm ausprobieren wollte, er ahmte den Mann nach, hampelnd wie ein Badchen, der an einer Hochzeit die Gäste unterhält, führte vor, wie der ihm Wort für Wort nachgesprochen hatte, ohne etwas von der Melodie zu spüren – »Ein Menuett in Holzschuhen getanzt« –, brachte sie zum Lachen und fühlte sich dadurch doch gestört, wollte sich nicht unterbrechen lassen, wie er davor beim Essen keine Unterbrechung geduldet hatte, sagte seine Geschichte auf wie ein Gebet, von dem man jeden Abschnitt schon tausendmal wiederholt hat: wie der Soldat drei Louis d’Or von ihm verlangte, sich dann aber doch auf einen einzigen herunterhandeln ließ, wie er ihm sogar den Weg aufschrieb, von größerem Ort zu größerem Ort, wie einfach es gewesen war, zwischen den Patrouillen hinauszuspazieren, weil sie mit Fluchtversuchen nicht rechneten oder weil es ihnen egal war – »Einer mehr, einer weniger, was machte das schon aus?« –, wie er dann marschiert war, marschiert, marschiert, marschiert, zuerst nur nachts, aber bald auch am Tag, wie er in Heuschobern geschlafen hatte und einmal in einer Hundehütte, eng an den Hofhund geschmiegt, der genauso fror wie er selber, wie er gebettelt hatte, erfolglos, bei misstrauischen Bauern, die ihm noch nicht einmal einen Gruß gönnten, wie er einmal, auf dem Markt in Solothurn, auch gestohlen hatte, einen braunen Kuchen, mit Mandelpaste gefüllt, das Beste, Beste, Beste, das er je in seinem Leben gekostet hatte, wie »Endingen« ein Zauberwort für ihn gewesen war, die ganzen endlosen Tage, wie er sich damit Mut gemacht hatte, wie er geweint hatte, einfach so vor Glück, als ihm jemand sagte, nur noch bis zum nächsten Ort, dann wäre er da, wie er das Gefühl gehabt hatte, die Tränen gefrören in seinem Gesicht, wie er endlich angekommen war, kalt bis auf die Knochen und beinahe verhungert, und dann hatte ein Goi die Tür geöffnet und hatte ihn beschimpft, und wie er jetzt da war und dableiben wollte, bei seinen Verwandten, für immer.

›Für immer?‹ dachte Salomon.

›Für immer‹, dachte Mimi.

3

Am nächsten Morgen hatte Janki hohes Fieber.

Seine Erkältung, von den Aufregungen des gestrigen Abends nur vorübergehend verdeckt, war mit doppelter Stärke zurückgekehrt, wenn es denn nur eine Erkältung war und nicht, Gott behüte, eine Brustfellentzündung oder Schlimmeres. Salomon hatte sich, ohne den Gast noch einmal zu sehen, schon frühmorgens auf den Weg nach Degermoos gemacht, und so blieb es den drei Frauen überlassen, den Kranken zu pflegen.

Sie hatten ihm sein Bett in der Kammer unterm Dach aufgeschlagen, und da lag er jetzt, am ganzen Körper glühend heiß und trotzdem vor Kälte schlotternd. Die blicklosen Augen waren weit geöffnet, aber wenn man mit der Hand an ihnen vorbeifuhr, folgten die Pupillen der Bewegung nicht. Ab und zu schüttelte ein trockener Husten Jankis Körper, als hämmere ein fremder Mensch von innen gegen seine Brust. Seine Lippen zitterten, ein zu früh geborenes Kind, das weinen möchte, aber noch nicht die Kraft dazu hat, oder ein alter Mann, der alle Tränen, die ihm vom Leben zugeteilt sind, schon verbraucht hat.

Die Kammer war dunkel und stickig. Es gab hier oben, wo sonst höchstens mal ein Schnorrer übernachtete, kein eigentliches Fenster, nur eine Luke, die man hätte öffnen können, um ein bisschen Licht und Luft hereinzulassen. Aber draußen war es eisig kalt, einer von diesen klirrenden Spätwintertagen, an denen einem jeder Atemzug in den Hals schneidet, und gefroren, sagte Golde, hatte Janki – me Neschume! – genug. Die Luke war also zugeblieben, und sie hatten, um den Kranken nicht ganz im Dunkeln zu lassen, flackernde Kerzen anzünden müssen, die jedes Mal beinahe erloschen, wenn sich in dem engen Raum ein Rock bewegte. Die praktische Chanele schlug vor, sie in Gläser zu stellen, aber dagegen wehrte sich Mimi lautstark, und als Chanele nach einem vernünftigen Grund fragte, wischte sich Mimi Tränen aus den Augen und verweigerte jede Antwort. Der unaussprechliche Grund, Golde empfand das genauso wie ihre Tochter, war natürlich, dass solche Kerzen wie Jahrzeitlichter ausgesehen hätten, die man am Todestag eines Verwandten zur Erinnerung aufstellt.

Zwischen den Kerzen auf dem alten Nachtkasten – ein Bein fehlte, und sie hatten ein Holzscheit unterlegen müssen –, von den flackernden Dochten eingerahmt, lag Jankis gelbes Halstuch, in das Golde seine Geldstücke eingeknotet hatte, die ganzen Könige, Kaiser und revolutionären Geister. Sie vermied es, dort hinzusehen, denn als sie das schwere Häufchen in der Hand gehalten hatte, war ihr ein Gedanke durch den Kopf gegangen, für den sie sich immer noch schämte. ›Genug für eine Lewaje‹, hatte sie gedacht, ›genug Geld für eine Beerdigung.‹

Im Bemühen, Janki etwas Gutes zu tun, drängten sich die drei Frauen vor seinem Bett, Ellbogen an Ellbogen. Chanele tupfte ihm mit einem feuchten Tuch die weißliche Kruste ab, die sich immer wieder auf seinen Lippen bildete, wie bei einem Säugling, der saure Milch aufstößt. Golde versuchte, ihm einen Schluck lauwarmen Tee einzuflößen, der ihm aber nur das Kinn hinunter in den Hemdkragen lief. Die Spur der Flüssigkeit schimmerte einen Moment auf seiner heißen Haut und war dann schon wieder verschwunden. Mimi hatte einen Kamm geholt, ihren eigenen Kamm, und strich ihm schon zum dritten Mal die Haare aus der feuchten Stirn.

Da begann Janki plötzlich zu sprechen.

Es war mehr ein Murmeln, nach innen gerichtet, nicht nach außen, er sagte sich selber etwas vor, um sich daran zu erinnern oder um es zu vergessen. Die Worte konnten sie nicht verstehen, obwohl es immer dieselben wenigen Silben waren, wieder und wieder und wieder.

»Er betet«, sagte Golde und verbot sich daran zu denken, welches Gebet ein Schwerkranker wohl sprechen könnte.

»Vielleicht hat er Hunger«, meinte Chanele.

»Scha!«, machte Mimi und beugte sich so tief über den Kranken, dass sein Geruch, irritierend sauber und leicht säuerlich wie Brotteig, sie so umgab, dass sie davon ganz umarmt wurde. Ihr Ohr war nahe an seinem Mund, aber sie spürte keinen Atem, hörte nur die Worte, die französisch waren, aber unverständlich, und die sie sinnlos eifersüchtig machten, ein fremdes Gespräch, in das sie nicht einbezogen war. »Es heißt nichts«, sagte sie lauter als nötig. »Es ergibt keinen Sinn. Er ist krank, und er braucht Ruhe, und überhaupt: es hilft ihm nicht, wenn wir uns hier gegenseitig auf die Füße treten.« Damit lief sie hinaus, sie hörten ihre Schritte auf der Treppe, und die beiden andern Frauen, die Mimi ein Leben lang kannten, brauchten nur einen Blick, um sich zu bestätigen, dass sie sich jetzt in ihrem Zimmer einschließen und die nächsten Stunden nicht mehr sehen lassen würde.

»Ich werd dann mal zu Pomeranz gehen«, sagte Golde nach einer Pause. Da, wo der Techías-Hameijsim-Tee nicht half, setzte sie im Kampf gegen Krankheiten aller Art gern ihre stärkste Waffe ein: eine Fleischbrühe, so kräftig gekocht, dass ein ganzes Pfund Fleisch nur eine einzige Tasse davon ergab. Für gewöhnlich hätte sie Chanele zum Schochet Pomeranz geschickt, um das Stück abgedeckte Flanke holen zu lassen, aber der kurze Gang durch die kalte Luft würde ihr gut tun, dachte sie, würde ihr den Kopf klären, der ganz vernebelt war von der stickigen Luft. »Du kümmerst dich so lange«, sagte sie zu Chanele und stand schon unter der Tür.

Von Goldes gluckenhafter Besorgnis ebenso befreit wie von Mimis unpraktischem Übereifer, öffnete Chanele zunächst einmal die Dachluke – auch mit Fieber, sagte sie sich, kann man unter einem dicken Federbett nicht erfrieren –, blies die Kerzen aus, setzte sich dann mit einer Schüssel Essigwasser ans Bett und wechselte methodisch die kalten Umschläge, die das Fieber in die Füße und von dort aus dem Körper ziehen sollten. Einmal, im Kampf mit dem Fremden in seiner Brust, wälzte sich Janki so heftig, dass er das Federbett zu Boden warf. Die Haut seiner Beine war blasser als die seines Gesichts, und sein Geschlechtsteil war lang und dünn.

Die französischen Worte, die er so oft wiederholte, ohne sich später daran erinnern zu können, waren zwei Zeilen aus einem Lied; von einem Trommler, der zum Marschieren trommelt, und von Raben, die auf Bäumen sitzen und warten.

In einem Dorf hat die Nacht viele Augen und noch mehr Ohren. Der nächtliche Besuch hatte sich in der Gemeinde bestimmt schon herumgesprochen, und Golde wusste, dass jeder, dem sie begegnete, Fragen stellen würde, manche ausgesprochen, die meisten, noch viel drängender, ohne Worte. Sie ging also nicht direkt zur Marktgasse, sondern machte den Umweg über den Mühleweg, der Surb entlang und an der Mikwe, dem Badhaus, vorbei, wo sie um diese Zeit kaum eine Bekannte antreffen würde. Auch die kleine Wiese, wo der Fluss seinen sanften Bogen macht und man auf den flachen Steinen die Wäsche so gut sauber reiben kann, würde bei der eisigen Kälte verlassen sein.

Sie ging schnell, mit ihren kurzen, immer etwas watschelnden Schritten, eine Ente, die man mit dem Stecken antreibt, und die sich doch nicht zum Fliegen entschließen kann. Der Wind fegte Eispartikel von den Bäumen; sie trafen Goldes Gesicht wie feine Nadeln, und der stechende Schmerz war ihr angenehm, weil er den Einkauf von einem Pfund Suppenfleisch zu einer Mission voller Opferbereitschaft adelte. Dort, wo die Gassen wieder enger wurden und links und rechts die Häuser mit ihren neugierigen Fenstern auf sie warteten, zog sie das schwarze Umschlagtuch fester um den Kopf, und schaffte es tatsächlich, den Laden von Naftali Pomeranz zu erreichen, ohne ein einziges Mal angesprochen zu werden.

Naftali war nicht da. Nur Pinchas, der Sohn, auf den Pomeranz so stolz war, hütete das Geschäft, ein schlaksiger Bursche, lang und dürr wie sein Vater, mit schütterem Bartwuchs und einer großen Zahnlücke, in der er, wenn er verlegen war, mit der Zunge spielte. Er stand mit einem Lappen in der einen und einem Buch in der anderen Hand beim Fenster, hatte wohl angefangen zu putzen und war dann wieder in seine Lektüre versunken. Als Golde ihn ansprach, erschrak er übermäßig, ließ sein Buch fallen, bekam es gerade noch zu fassen, musste sich nach dem Lappen bücken und sagte schließlich, der Vater sei nach Schul gegangen, in die Synagoge, um schon einmal die Torahrollen für den Gottesdienst an Pessach vorzubereiten, ob sie nicht später noch einmal wiederkommen wolle, allzu lange könne es nicht dauern.

›Kein Wunder, dass er mit seinen fünfundzwanzig Jahren immer noch nicht verheiratet ist‹, dachte Golde. Nein, sagte sie streng, sie könne nicht später wiederkommen, sie habe einen kranken Gast zu Hause, der seine stärkende Suppe brauche und das so schnell wie möglich.

»Ich würde den Vater ja gerne, wirklich gerne holen«, sagte Pinchas und fing fast an zu stottern, »aber er hat mir ausdrücklich befohlen, dass ich im Laden …«

»Lauf!«