14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

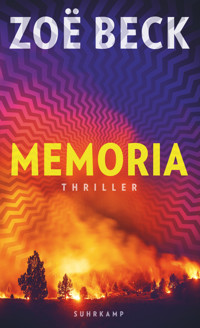

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Sommer in naher Zukunft. Harriet wird von Erinnerungen heimgesucht, die ihr vollkommen fremd vorkommen. Nach und nach tauchen immer mehr Bruchstücke auf, und Harriet muss sich eingestehen, dass das, was sie bislang für ihr Leben hielt, vielleicht niemals so stattgefunden hat.

Harriet stand einmal vor einer Karriere als Konzertpianistin, bis eine scheinbar harmlose Operation an der Hand ihren großen Traum zerstörte. Zumindest ist es das, was sie bisher glaubte. Aber seit sie eine Frau vor einem Waldbrand gerettet hat, wird sie von seltsamen Erinnerungen geplagt: Szenen, die aus einem anderen Leben zu stammen scheinen – und immer wieder Bilder von Gewalt, die sie selbst ausübt ...

Harriet zweifelt an ihrem Verstand und begibt sich auf eine Reise in ihre Vergangenheit. Doch damit scheint sie etwas loszutreten, das sie nicht mehr kontrollieren kann, und mit jeder verborgenen Erinnerung, die zurückkehrt, kommt sie einer gefährlichen Wahrheit bedrohlich nahe ...

Nach ihrem preisgekrönten Bestseller Paradise City entwirft Zoё Beck eine neue erschreckend aktuelle Zukunftsvision: Wie zuverlässig sind unsere Erinnerungen? Was machen sie mit uns? Und wer bestimmt, was wir vergessen dürfen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 317

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Zoë Beck

Memoria

Thriller

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5292.

Originalausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagabbildungen: iStock/Getty Images Plus/My Photo Buddy (Waldbrand), FinePic©, München (Psychadelic Circle und Raster)

eISBN 978-3-518-77428-1

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Informationen zum Buch

Memoria

1

Der Zug hält auf offener Strecke, was nichts Außergewöhnliches ist. Das etwa dreihundert Meter von den Gleisen entfernte Waldstück brennt, ebenfalls nicht außergewöhnlich. Unklar ist nur, ob es einen Zusammenhang gibt.

Es ertönt eine automatische Durchsage mit der Bitte um Geduld, man möge die Türen geschlossen halten. Harriet hat genügend Zeit eingeplant, selbst eine zweistündige Verspätung könnte sie wegstecken. Sie plant meistens sehr viel Zeit ein, auch kurze Entfernungen sind unberechenbar. Als sie das letzte Mal mit dem Zug stehenblieb, hatte sich jemand in die Steuerung gehackt und alles lahmgelegt. Nicht zum ersten Mal. Aber üblicherweise hält ein Zug, wenn etwas auf den Gleisen liegt oder in der Oberleitung hängt oder der Strom ausgefallen ist oder eine Böschung brennt.

Die nächste Durchsage ist nicht von einer KI-Stimme. Es wird vorgeschlagen, den Zug zu verlassen und sich ein wenig die Beine zu vertreten, die Verzögerung sei nicht genau einzuschätzen, es handele sich aber um eine massive Störung im Gleisbett aufgrund eines großflächigen Waldbrands, dessen Ausläufer durch die Fenster zu sehen seien. Die körperlose Stimme gerät ins Plaudern: Sehr schnell habe sich das Feuer ausgebreitet, und nun gelte es, ein Seniorenwohnheim in unmittelbarer Nähe zu evakuieren, weshalb sich erst später um die Gleise gekümmert werden könne.

Beim Öffnen der Türen ist es, als würde man gegen eine Wand laufen, die Nachmittagshitze schlägt gegen die kalte, klimatisierte Luft, und der Brandgeruch kriecht nach wenigen Sekunden in jeden einzelnen Wagon. Die Ersten steigen aus, darunter auch Harriet, um sich nach dem Seniorenwohnheim umzusehen, und tatsächlich, schaut man in Richtung Zugende, ist ein großer Gebäudekomplex zu sehen, davor mehrere Busse, die Evakuierung scheint in vollem Gange. Harriets Mitreisende holen ihre Telefone raus, zoomen so nah wie möglich heran, einige entfernen sich vom Zug und lassen sich von Langeweile und Sensationslust über das Feld treiben. Das Feuer breitet sich durch einen zwar leichten, aber beständigen Wind aus westlicher Richtung schnell aus, die Löschfahrzeuge, Räumpanzer und Hubschrauber sind vielleicht einen Kilometer von dem Wohnheim entfernt, und Harriet denkt, dass es aussieht, als würde man mit Wasserpistolen versuchen, einen Scheiterhaufen zu löschen.

Sie dreht sich um, viele sind im Zug geblieben. Einige Frauen vom Zugpersonal stehen draußen, sie haben ihre Fächer aufgespannt, und es wirkt aus der Entfernung, als würden riesige Schmetterlinge vor ihren Gesichtern flattern. Ein kleines Grüppchen breitet eine Decke auf dem Feld aus und setzt sich hin, zwei Personen öffnen ihre Sonnenschirme. Die deutlich größere Gruppe, die sich zum Seniorenwohnheim aufgemacht hat, ist auf halbem Weg stehengeblieben, das Feuer hat den Gebäudekomplex nun bis auf wenige hundert Meter erreicht, die ersten Busse sind mit Bewohnern weggefahren.

Jemand schlägt Harriet vor, ebenfalls näher ranzugehen, vielleicht könne man helfen. Natürlich meint er nicht helfen, sondern gaffen, aber es gibt sonst nichts zu tun. Außer im Zug zu sitzen. Oder draußen herumzusitzen und in der Hitze kaputtzugehen. Lustlos schließt sie sich ihm an, er sammelt noch weitere verstreute Leute auf dem Weg über das ausgetrocknete, abgeerntete Erdbeerfeld ein. Der Wind frischt auf, und sie hält mit beiden Händen den Sonnenhut fest, damit er nicht wegfliegt.

Das Seniorenwohnheim dürfte sich selbst wohl Residenz nennen und besteht in der Hauptsache aus einem hufeisenförmigen, fünfgeschossigen weißen Gebäude mit flachem Dach und kleinen Balkonen, an denen bunt bepflanzte Blumenkästen hängen. Rechts neben dem Wohnhaus steht ein stilistisch dazu passender quadratischer Bau. Vor dem Hufeisen befindet sich ein eingeschossiges, langgezogenes Gebäude, ein überdachter Weg verbindet es mit dem Rest. Der Speisesaal oder eine Art Mehrzweckhalle, vermutet Harriet. Davor parkt die Busschlange. Je näher sie kommen, desto lauter wird das Knacken des Feuers, desto stickiger die Luft. Vereinzelte Stimmen sind zu hören, ängstliches Rufen, die alten Leute drängen sich im Hof in kleinen Rudeln aneinander, Satzfetzen wehen herüber: Ruhe bewahren, es ist genug Platz für alle in den Bussen, niemand bleibt zurück, die Koffer bitte abstellen, es wird sich um alles gekümmert. Und wieder: Ruhe bewahren. Die Angst der Alten lässt sich über das Erdbeerfeld hinweg greifen. Auf Harriet wirkt die Evakuierung strukturiert und durchdacht. Die brauchen keine Hilfe, denkt sie, sagt aber nichts, weil sich das Tempo ihrer unbekannten Gefährten ohnehin verlangsamt, bis sie alle stehenbleiben. Wieder wird gefilmt und fotografiert, ihr ist es peinlich danebenzustehen, und so entfernt sie sich in die Richtung, aus der das Feuer immer näher kommt. Sie hört noch, wie jemand ruft, ob Hilfe benötigt wird, und von den Bussen ertönt ein kräftiges Nein, während die Stimmen der Alten wie Bienen in einem Schwarm durcheinandersurren. Der nächste Bus setzt sich in Bewegung, zwei weitere warten noch darauf, voll besetzt und bepackt zu werden. Auch eine Evakuierung will ordentlich durchgeführt sein. Erst recht, wenn es sich um eine so offensichtlich hochpreisige Seniorenresidenz wie diese handelt. Nichts, was sich Harriet leisten könnte – sollte sie überhaupt jemals so alt werden. So lange zu leben, müsste man sich auch erst leisten können.

Gerade fährt der vorletzte Bus weg, sie sieht es nicht, hört nur, dass darüber gesprochen wird. Das Feuer hat sich längst bis in die Baumkronen hinaufgefressen, deshalb breitet es sich so schnell aus. Wieder scheint es einen Sprung näher an die Seniorenresidenz gemacht zu haben. Sie glaubt, die Hitze spüren zu können, über achthundert Grad hat so ein Feuer, und die Luft wird immer stickiger. Harriet zieht eine Staubmaske aus der Tasche. So oft, wie es im Sommer brennt, lohnt es sich, immer welche dabei zu haben. Die ersten Passagiere gehen bereits zurück, der Zug bietet Schutz vor dem Rauch für diejenigen, die keine Masken dabeihaben. Jemand ruft Harriet etwas zu, gibt ihr zu verstehen, dass man noch warten will, bis der letzte Bus abgefahren ist. Sie dreht sich zu der Person um, kann nicht viel von ihr erkennen, weil ihr Gesicht von einem roten Sonnenschirm verdeckt wird, darunter ebenfalls rote Leinenbekleidung.

Harriet nickt und winkt zum Zeichen, dass sie verstanden hat, bleibt noch unschlüssig stehen, weil sie nicht weiß, ob sie allein zum Zug gehen oder sich zu den anderen gesellen soll. Also nimmt sie ihren Rucksack ab, stellt ihn auf den staubigen Boden, nimmt ihre Trinkflasche raus. Lässt sie wieder sinken, bevor sie sie auch nur aufgeschraubt hat. Da ist dieses schmale Haus direkt am Waldrand, ganz unscheinbar und durch Büsche verdeckt. Es befindet sich nicht weit von der Seniorenresidenz entfernt, ist aber näher dran an der sich voranfressenden Feuerwand. Und Harriet sieht, wie sich hinter den geschlossenen Fenstern etwas bewegt, wie jemand winkt. Harriet zieht den Rucksack wieder auf, geht auf das Haus zu, beschleunigt, bemerkt im Laufen, wie die Person mit Fäusten auf die Fensterscheiben einschlägt. Dann nicht mehr nur mit den Fäusten, sondern mit einem Gegenstand, vielleicht einem Stuhl, und Harriet wundert sich, dass das Glas so viel aushält. Sie winkt der Person zu. Im Laufen dreht sie sich um, ruft, dass hier drüben Hilfe benötigt wird, und zwei oder drei setzen sich nun ebenfalls in Bewegung, auf das Haus zu. Im Laufen verliert Harriet den Sonnenhut, dreht sich aber nicht einmal nach ihm um.

Es ist ein zweigeschossiges, grün gestrichenes Holzhaus, daneben steht ein breiter Schuppen. Ein Feldweg führt zu dem Grundstück, auf dem amerikanische Eichen und Ahornbäume wachsen, hohe Johannis- und Brombeersträucher und ein paar Heckenrosen grenzen es zum Feld hin ab. So nah am Waldrand lässt die heiße Luft sich kaum atmen. Harriet bleibt vor den Sträuchern stehen, sieht sich um, drei Leute sind auf dem Weg zu ihr. Sie nimmt den Rucksack ab, kippt Wasser aus ihrer Flasche über ein Tuch, das sie sich manchmal als Sonnenschutz um Kopf und Schultern legt, nimmt die Maske ab und bindet es sich über Mund und Nase. Aus dem Augenwinkel bemerkt sie, dass die anderen aufholen, während sie sich durch die Sträucher schlägt und auf die Haustür zu rennt.

Sie erkennt, dass es sich bei der Person in dem Häuschen um eine ältere Frau handelt. Sie winkt ihr, ruft, sie solle zur Tür kommen. Rüttelt an der Haustür, die verschlossen ist, hört aber Sekunden später, dass jemand dagegenschlägt und um Hilfe schreit.

»Machen Sie die Tür auf«, ruft Harriet.

»Der Schlüssel«, hört sie von innen.

»Wo ist der Schlüssel?«

»Im Auto! Ich hab ihn vergessen, dann ist die Tür zugeschlagen, ich bin eingesperrt! Helfen Sie mir!«

Einer ihrer Mitreisenden ist in einiger Entfernung stehengeblieben und hustet bedenklich, sein ganzer Körper wird durchgeschüttelt. Eine Frau Ende zwanzig in khakifarbenem Overall versucht, eines der Fenster mit einem großen Stein einzuschlagen, hinterlässt aber gerade mal ein paar Kratzer. Es handelt sich offenbar um Panzerglas. Eine andere Frau, die mit dem roten Kleid, steht etwas abseits und hat den Notruf gewählt, sie ist noch dabei abzuklären, wo genau sie sich befindet, und ruft gerade »Warum können Sie mich nicht orten?« in ihr Telefon. Den roten Sonnenschirm hat sie vor der Hecke abgeworfen, er rollt langsam im Wind herum. Auch sie hat sich ein Tuch vor Mund und Nase gebunden. Weitere Satzfetzen sind zu hören: Seniorenresidenz, Waldrand, Feuer in den Baumwipfeln, springt bald über.

Harriet sieht sich um. Wenn es hier ein Auto gibt, kann es nur in dem Schuppen stehen. Sie läuft hin, öffnet den Verschlag, steht vor einem alten, grünen Geländewagen, einem echten Geländewagen, keinem SUV. Die Fahrertür ist offen, auf dem Sitz liegt ein Schlüsselbund. Sie greift danach, läuft zurück und schließt die Haustür auf. Die alte Frau stürmt an ihr vorbei heraus, eine Reisetasche in der Hand, bleibt abrupt stehen, ringt nach Luft und dreht sich nach ihr um. Harriet packt ihre Arme, will sie stützen. Die Frau schüttelt den Kopf, macht sich von ihr los. »Wie hast du mich gefunden? Du darfst gar nicht hier sein«, sagt sie, jedenfalls ist es das, was Harriet versteht. Dann sinkt die Frau bewusstlos zu Boden, mit einem Seufzer, der wie Harriets Name klingt.

2

Harriet kniet neben der ohnmächtigen Frau, tätschelt ihr die Wangen.

»Wie haben Sie das gemeint? Kennen wir uns?«, fragt sie verwirrt, sieht sich nach den anderen um. Die Frau im roten Kleid ist noch am Telefon. Aber sie lässt es gerade langsam sinken und starrt über Harriet hinweg. Diese folgt ihrem entsetzten Blick und sieht, dass das Feuer ein großes Stück gesprungen ist und nun nicht mehr lange bis zu ihnen brauchen wird. Sie spürt, wie es heißer wird, das Prasseln der Flammen, das Krachen der brennenden Bäume wird unerträglich laut in ihren Ohren. Die Frau in Rot schreit in ihr Telefon, aber Harriet kann sie nicht verstehen, ruft ihr zu: »Kommt jemand?«

Die Frau schüttelt den Kopf und eilt auf sie zu. »Sie wissen nicht, ob sie es rechtzeitig hierherschaffen.«

»Was heißt das?« Harriet spürt Panik in sich aufsteigen. »Wir können sie doch nicht einfach hier liegenlassen!«

»Wir müssen sie wegtragen.«

Die Frau im Overall kommt aus dem Haus gelaufen. »Da ist niemand mehr.« Sie bemerkt, wie nah das Feuer ist. »Scheiße. Wir müssen weg!«

Harriet packt die ohnmächtige Frau an den Schultern und richtet ihren Oberkörper auf, schüttelt sie. »Sie müssen aufwachen!«, fleht sie sie an, aber keine Reaktion. Der Kopf der Frau rollt nur schlaff hin und her.

»Atmet sie? Schlägt ihr Herz?«, fragt die Frau im Overall.

»Sie ist nur ohnmächtig«, antwortet Harriet. »Glaube ich jedenfalls.«

»Wir tragen sie aufs Feld.« Sie umfasst die Knöchel der alten Frau, will sie hochheben, gibt Harriet zu verstehen, dass sie sie unter den Armen nehmen soll. Im selben Moment hören sie ein gewaltiges Krachen. Das Feuer hat sich weiter zu ihnen herangefressen, und einer der riesigen Bäume ist direkt neben das Haus gestürzt.

»Das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig«, schreit die Frau im roten Kleid. Harriet glaubt, das Feuer schon auf ihrer Haut zu spüren, in ihrem Haar. Ihr Herz rast. Sie will, dass die Frau, die sie in den Armen hält, aufwacht und ihr erklärt, was sie da eben gesagt hat. Sie will, dass das Feuer aufhört, dass die Hitze aufhört. Sie hat eine Idee, und es fühlt sich an, als würde ihr Gehirn auf Autopilot umschalten. »Übernimm sie«, ruft sie der Frau im roten Kleid zu. Harriet läuft zum Schuppen und springt in den Wagen. Sie startet ihn mit einem der Schlüssel am Schlüsselbund, fährt ihn vors Haus. Die beiden anderen Frauen heben die Bewusstlose auf den Beifahrersitz, klettern auf den Rücksitz, knallen die Türen zu.

»Los, los, los«, ruft die im Overall, und Harriet hört wieder ein Krachen. Der nächste brennende Baum stürzt auf das Haus.

Harriet gibt Gas, sieht im Rückspiegel, was die beiden Frauen durch die Heckscheibe sehen: Ein Baum ist auf den Schuppen gestürzt. Der Schuppen brennt, als hätte er nur darauf gewartet. Dann ist ein lauter Knall zu hören. »Verdammt, was hat sie denn in dem scheiß Schuppen? Benzinkanister?«, sagt die in dem roten Kleid.

»Bei der Karre durchaus möglich.« Die Frau im Overall hustet.

Harriet drückt das Gaspedal durch. Der Feldweg führt an der Seniorenresidenz vorbei, ab dort ist die Straße ausgebaut.

»Das war knapp. Für uns alle«, sagt die Frau im Overall. »Ich bin übrigens Elin«, stellt sie sich vor und hustet wieder.

»Doro«, sagt die andere.

»Harriet«, sagt Harriet, und alle nicken stumm.

Elin sieht wieder durch die Heckscheibe. »Ich glaube, jetzt brennt auch das Haus.« Im Rückspiegel sieht Harriet, wie das Feuer sie einzuholen scheint, obwohl sie schon so schnell fährt, wie es geht. Doro hat sich ebenfalls umgedreht, sie flucht leise vor sich hin.

Scheiße, mein Rucksack, denkt Harriet, sie hat ihn irgendwo vergessen in der Aufregung, weiß, dass alles verbrennen wird, was sie dabeihatte: Telefon, sämtliche Chipkarten, ihr Werkzeug. Scheiße. Sie folgt der Straße, auf der die Busse vorhin weggefahren sind. Fährt immer weiter, ohne zu wissen, wohin es geht und wo sie genau sind, aber sie sind außer Gefahr. Keine Bäume um sie herum. Freie Fläche, asphaltierte Straßen.

»Medizinisches Notfallzentrum«, sagt Doro und schaut auf ihr Telefon, »in zweieinhalb Kilometern, nächster Kreisverkehr dritte Ausfahrt und dann immer geradeaus.«

»Danke«, sagt Harriet.

Die bewusstlose Frau scheint immer wieder leicht zu stöhnen. Elin hält sie von hinten an den Schultern, redet ihr gut zu, hustet aber immer wieder, sie hatte als Einzige keinen Atemschutz.

Am Kreisverkehr nimmt Harriet die Kurve fast zu schnell, kommt ins Schleudern, fängt den Wagen aber wieder ein. »Nicht mehr weit«, sagt Doro, »wir müssten es gleich sehen.«

»Ich glaub, das war nicht gut für mein Asthma«, sagt Elin leise und tastet die Taschen ihres Overalls ab, bis sie ihren Inhalator gefunden hat.

Niemand reagiert darauf. Die alte Frau auf dem Beifahrersitz murmelt etwas Unverständliches. Harriet sieht zu ihr rüber, die Frau hat die Augen noch immer geschlossen.

Sie erreichen das Notfallzentrum. Es befindet sich neben der Feuerwehr und sieht aus, als wäre es vor nicht allzu langer Zeit in das Gebäude eines ehemaligen Möbelmarkts eingezogen, an der Seite hängen noch Teile des alten Schriftzugs. Harriet hupt mehrmals und stoppt den Geländewagen direkt vor dem Zugang für Notfälle. Zwei Sanitäter kommen herausgelaufen. Harriet deutet auf den Beifahrersitz. Die Männer öffnen die Tür, sprechen die alte Frau an, heben sie vorsichtig aus dem Wagen und setzen sie in einen Rollstuhl.

»Nein, wir wissen nicht, wie sie heißt. Wir haben sie vor dem Waldbrand aus ihrem Haus gerettet. Sie ist ohnmächtig geworden.«

Harriet denkt an die Reisetasche. Keine von ihnen hat daran gedacht, sie mitzunehmen. Und mittlerweile dürften ihr Haus und alle ihre Sachen verbrannt sein.

Der eine Sanitäter verschwindet mit ihr im Gebäude, der andere bleibt noch kurz draußen und unterhält sich mit der hustenden Elin, die dann mit ihm reingeht.

»Sollen wir warten?«, ruft ihr Doro hinterher. Harriet schätzt sie auf Mitte fünfzig, sie ist groß und hat breite Schultern, eine Figur wie eine Ringerin. Ihr hellbraunes Haar wird schon deutlich grau, auf der Stirn und um die Augen herum haben sich tiefe Linien eingegraben. Ihr Gesicht strahlt Natürlichkeit und Entschlossenheit aus, was wie ein Kontrast zu dem knallroten Leinenkleid wirkt. Das Kleid ist eine Nummer zu klein, vielleicht hat es mal besser gepasst, vielleicht ist es ausgeliehen. Die Füße stecken in ausgelatschten, ebenfalls roten Sneakern. Harriet weiß, dass Doro ihren Blick bemerkt hat.

Doro zuckt die Schultern. »Warten?«, fragt sie Harriet, die unschlüssig neben dem Geländewagen steht, den Schlüssel in der Hand. Als Harriet nichts erwidert, schlägt sie vor: »Vielleicht parkst du das Monster um, damit es nicht im Weg rumsteht, und wir setzen uns irgendwo hin, wo Schatten ist, und warten noch ein bisschen. Der Zug ist offenbar zurückgefahren, weil es nicht mehr weiterging. Laut App ist die Strecke …«

»Kannst du den Wagen parken?«, unterbricht Harriet sie, und ihre Stimme trägt kaum noch, die Wörter verschwinden in einem Flüstern.

Doro guckt sie stirnrunzelnd an. Harriets Lippen und Hände zittern, ihr Gesicht ist bleich, und wenn sie sich nicht beruhigt, wird sie als Nächste das Notfallzentrum von innen besichtigen müssen. Doro nimmt ihr den Schlüssel ab, steigt in den Wagen, verschiebt mit großer Geste den Sitz nach hinten, richtet die Rückspiegel neu aus und lässt das grüne Ungetüm langsam und ziemlich ruckelig anrollen. Dann parkt sie keine zehn Meter weiter auf einer gekennzeichneten Fläche, steigt aus und kommt zu Harriet zurück. Diese sitzt mittlerweile auf dem Boden, den Rücken an das Gebäude gelehnt, die Augen weit aufgerissen. Ihr Blick irrt nervös umher, ohne wirklich etwas zu sehen.

»Sorry«, sagt Doro, »ich bin ewig nicht mehr Auto gefahren. Schon gar keinen Verbrenner.«

»Ich … kann das gar nicht.«

»Ach was, das ging doch gut! Wäre ich gefahren, wären wir bestimmt im Straßengraben gelandet.« Sie nimmt ihre Schultertasche ab, kramt darin herum, reicht Harriet eine Trinkflasche. »Du brauchst Wasser. Der Schock kommt gerade an. Nimm ruhig, ich hab noch nicht draus getrunken«, versichert sie ihr.

Harriet nimmt die Flasche und trinkt einen Schluck, dann noch etwas mehr. Setzt ab und stöhnt, schaut hilflos zu Doro. »Ich kann nicht Auto fahren«, sagt sie.

»Hey, ist doch kein Problem. Da, wo es jetzt steht, kann es noch ne Weile stehen bleiben, und wenn alles gut läuft, ist der alten Dame nicht viel passiert, kleiner Schwächeanfall, in ein paar Stunden ist sie wieder munter und freut sich, wenn sie wenigstens ihr Auto vor der Tür hat.«

Harriet unterbricht Doros Gerede nicht, überlegt, ob sie mehr sagen soll. Ständig kommen Menschen an, mit dem Auto oder dem Fahrrad, manche zu Fuß. Sie sehen nicht unbedingt nach Notfällen aus, eilen aber zum Haupteingang, meist in Begleitung von Angehörigen. Immer wieder sind auch Sirenen von Rettungswagen zu hören, sie halten am anderen Ende des Gebäudes. Harriet versucht, das Treiben um sie herum auszublenden und ihre Gedanken zu sortieren. Sie ist selbst nicht sicher, was gerade passiert ist. Wie das alles sein kann.

Sie hat nie Autofahren gelernt, nie einen Führerschein gemacht, es nicht auch nur im Spaß mal ausprobiert. Es ist unmöglich, dass sie die gesamte Strecke vorhin selbst gefahren ist. Aber wie soll sie das einer Fremden erklären? Also schweigt sie, schließt die Augen, versucht, nicht weiter darüber nachzudenken, sich lieber auf den Moment zu konzentrieren, damit der Gedankensturm in ihrem Kopf nicht überhandnimmt. Atmen, ganz ruhig, einfach nur atmen. Die Stimme der Frau rückt in die Ferne, eine weitere Stimme mischt sich dazu, dann legt sich eine Hand auf ihren Oberarm, und Harriet kann nicht länger ignorieren, was um sie herum geschieht.

»Harriet? Kommen Sie?« Es ist ein Sanitäter, sie weiß nicht, ob sie ihn vorhin schon gesehen hat.

»Was? Nein, mir geht es gut.«

Er hockt neben ihr, sieht sie direkt an und scheint tief durchzuatmen, wie um die Geduld zu bewahren, die er für eine schwierige Patientin benötigt. Sein weißes, kurzärmeliges Oberteil ist an den Achseln durchgeschwitzt, die halblangen dunklen Haare hat er zurückgebunden. Die Hand auf ihrem Oberarm fühlt sich an, als würde sie brennen. »Die Frau, die Sie hergebracht haben, ist wach und möchte Sie sprechen.«

Harriet schüttelt den Kopf. »Was, mich?«

»Sie heißen doch Harriet?«

»Das ist Harriet«, bestätigt Doro und reicht ihr den Schlüsselbund.

Harriet steht auf, vor allem, um seiner gutgemeinten Professionalität zu entkommen. Er richtet sich ebenfalls auf und geht vor, an dem Gebäude entlang, wirft gelegentlich einen Blick über die Schulter, um sicher zu sein, dass sie ihm folgt.

3

Früher hatte sie oft diesen Traum, diesen wiederkehrenden Traum, er war jedes Mal ein bisschen anders, aber das Thema blieb: Sie geht in tiefer Dunkelheit an der Autobahn entlang, gegen die Fahrtrichtung. Es liegt Schnee, aber sie friert nicht. Der Asphalt ist spiegelglatt, aber sie rutscht nicht aus. Sie kann nur nicht rennen, wie immer in Träumen. Hinter ihr ein zusammengedrückter Wagen in der verbeulten Leitplanke, und irgendwie ist ihre Mutter bei ihr und macht ihr Vorwürfe. Dann kommt ein LKW. Harriet winkt. Der Fahrer hupt. Der LKW gerät ins Schleudern, kracht auf den verunfallten Wagen, durchbricht die Leitplanke, und Harriet wird wach.

Manchmal entsteht ein Feuerball, wenn der LKW auf das Auto kracht. Manchmal brennt das Auto schon vorher. Manchmal winkt sie nicht, und der Fahrer hupt nicht. In einigen dieser Träume sagt ihre Mutter, Harriet sei schuld, weil sie den Wagen gefahren ist. Oder sie sagt, sie sei schuld, weil sie nicht gefahren ist. Es gibt den Traum auch in einer Version, in der ihre Mutter gar nichts sagt und sich Harriet trotzdem schuldig fühlt. Aber immer brennt das Auto.

Sie weiß natürlich, woher der Traum kommt. Ihre Mutter starb vor zwölf Jahren bei einem Verkehrsunfall, und obwohl Harriet nichts für diesen Unfall kann, macht sie sich Vorwürfe. Weil ihre Mutter ihretwegen verärgert war. Weil sie nicht dabei gewesen war. Irgendeinen unsinnigen Grund findet das schlechte Gewissen immer. Deshalb hat Harriet nie den Führerschein gemacht. Deshalb fährt sie nicht in einem Auto mit, wenn sie es vermeiden kann, und meistens kann sie es vermeiden.

Und deshalb ist das, was vorhin passiert ist, unmöglich.

Sie geht es noch einmal durch. Sie ist einfach zum Schuppen gegangen, um das Auto zu holen. Sie hat nicht einen Moment darüber nachgedacht, hat weder Elin noch Doro gefragt. Ihr war gar nicht die Idee gekommen, dass sie nicht fahren kann. Sie hat einfach gehandelt. Dann ist sie eingestiegen und – was dann? Sie muss alles völlig automatisch gemacht haben. Motor starten, Gas geben, lenken, bremsen. Sie kann sich an gar nichts erinnern.

Vielleicht ist es gar nicht so schwer, ein Auto zu fahren. Das meiste übernimmt die Technik. Und heißt es nicht auch immer, dass man in Ausnahmesituationen über sich hinauswächst? Superkräfte entwickelt? So muss es gewesen sein. Ihre geheime Superkraft unter Adrenalin scheint Autofahren zu sein, und hinterher kann sie sich nicht mehr daran erinnern, wie sie das geschafft hat.

Der Sanitäter reicht ihr einen Mundschutz, bevor sie das Gebäude betreten, und setzt seinen eigenen auf. Er führt sie an der Anmeldung und dem farblich unterteilten Wartebereich vorbei – Rot für kritische Fälle, Gelb für dringend, Grün für diejenigen, die problemlos warten können. Eine Rolltreppe führt nach oben, dort gibt es eine Ambulanz für Menschen ohne Versicherung, erklärt er ihr im Vorbeigehen. Hinter einer improvisierten Wand ist der Behandlungsbereich. Rechts und links, nur durch Vorhänge getrennt, liegen Menschen auf Betten oder sitzen in Roll- oder Behandlungsstühlen. Weißgekleidete Personen eilen an ihnen vorbei oder ihnen entgegen. Im Vorbeigehen erkennt Harriet die Frau im Overall, Elin. Sie trägt eine Beatmungsmaske und hat die Augen geschlossen. Ein alter Mann im Rollstuhl ruft ängstlich einen Namen, Lena oder Leda, immer wieder. Der Sanitäter drückt ihm kurz die Hand und flüstert ihm etwas zu. Weiter hinten bleibt er stehen und deutet auf ein Bett. Die alte Frau liegt darin, ein Infusionsbeutel hängt an einem Ständer, sein Inhalt tropft gleichmäßig in den Schlauch, der mit ihrer Hand verbunden ist. Sie richtet sich ein wenig auf, als sie Harriet sieht. Mit einem freundlichen Nicken und einer beiläufigen Berührung ihrer Schulter lässt der Sanitäter Harriet stehen.

»Wie geht es Ihnen?«, fragt Harriet.

Die Frau blinzelt sie an. »Kommen Sie näher«, verlangt sie, und Harriet gehorcht. »Nehmen Sie die Maske ab.« Sie tut es. »Sie haben mich gerettet«, sagt die Frau.

»Ihr Haus ist offenbar sehr gut gesichert.« Ihr fällt ein, dass sie die Schlüssel der Frau noch hat. Sie zieht sie aus der Hosentasche und tritt noch einen Schritt näher, um den Schlüsselbund vorsichtig aufs Bett zu legen. Die Frau folgt mit dem Blick genau ihren Bewegungen.

»In der Abgeschiedenheit muss man vorsichtig sein. Heutzutage wird ja überall geplündert. Das Sicherheitssystem hat mich vorhin allerdings ausgetrickst.«

Harriet lächelt unsicher. »Es muss doch eine Möglichkeit geben, sich selbst zu befreien, wenn so etwas passiert?«

Die alte Frau zuckt die Schultern und richtet sich ein weiteres Stück auf. »Ja, es gibt eine Nummer für solche Fälle, eine Art Schlüsseldienst«, murmelt sie, »die brauchen aber ewig.« Sie starrt Harriet an. »Also, vielen Dank! Sagen Sie auch Ihren Freundinnen, dass ich sehr dankbar bin.«

Das Gespräch scheint vorbei zu sein, aber Harriet ist dazu noch nicht bereit. »Kann ich noch etwas für Sie tun? Wie heißen Sie? Mein Name ist …«

»Ich weiß«, unterbricht die Frau, und als sie Harriets fragenden Blick bemerkt, fügt sie hinzu: »Man hat mich bereits informiert. Hören Sie, ich habe in den nächsten Wochen und Monaten damit zu tun, mein Leben neu aufzubauen. Ich muss davon ausgehen, dass alles verbrannt ist. Deshalb erwarten Sie bitte nichts von mir.«

Harriet ist so perplex, dass sie nicht weiß, wie sie sich verhalten soll. »Ich erwarte doch gar nichts«, bringt sie schließlich hervor.

»Gut. Gut. Dann noch mal Danke für alles. Auch Ihren Freundinnen.«

»Klar, selbstverständlich …«

»Und sagen Sie, wir kennen uns nicht irgendwoher, oder?«

Harriet schüttelt den Kopf. »Nein, sicher nicht. Also nicht dass ich wüsste.« Jetzt regt sich Misstrauen in ihr. »Oder sollte ich …?«

»Nein. Es ist nur, weil ich …« Die Frau rutscht auf ihrem Bett herum, betastet die Hand, in der die Kanüle steckt. »Ich hatte Sie verwechselt. Im ersten Moment dachte ich, dass wir uns kennen. In der Aufregung. Bevor ich das Bewusstsein verloren habe. Ich dachte, Sie sind jemand anderes. Das wollte ich nur klarstellen.«

»Oh, natürlich.« Harriet nickt und tritt einen Schritt zurück. »Das kann passieren. Ich geh dann mal.« Sie deutet in Richtung Flur. »Sie sind ja gut versorgt. Hoffentlich sind Sie bald wieder auf den Beinen, und alles Gute für …«

»Ja, danke«, unterbricht die alte Frau sie barsch. »Danke. Ich muss mich jetzt ausruhen.« Sie schließt die Augen und dreht sich, so gut es geht, auf die Seite.

Harriet schafft es nicht, sich zu bewegen. Sie betrachtet die Frau, versucht, sich ihr Gesicht genau einzuprägen, versucht, sich zu erinnern, ob sie sie nicht vielleicht doch irgendwoher kennt.

»Leben Sie wohl!«, sagt die Frau laut.

Auf dem Gang hört Harriet einen Mann schreien. Sie dreht sich um. Er wird gerade an ihr vorbeigeschoben, hat beide Hände vors Gesicht geschlagen. Auf ihm liegt eine Rettungsdecke, die bei Verbrennungen eingesetzt wird. Sie schaut schnell weg, setzt ihre Maske auf, weiß nicht mehr, in welche Richtung sie gehen muss, und stößt gegen eine Ärztin, die sie unfreundlich zurechtweist. Den Sanitäter kann sie nirgendwo sehen. Nach ein paar Schritten merkt sie, dass sie in die falsche Richtung gelaufen ist, ist froh, als sie sich endlich im überfüllten Wartebereich wiederfindet. Schnell verlässt sie das Gebäude und reißt die Maske vom Gesicht.

Draußen sieht sie Doro nicht sofort, aber ihr Blick fällt auf den geparkten Geländewagen. Die Luft flimmert, so heiß ist der Asphalt von der gleißend hellen Sonne. Hier sind keine Bäume, keine Pflanzen, die Schatten spenden und die Luft kühlen könnten. Sie geht auf den Wagen zu und öffnet zögerlich die Fahrertür. Sie setzt sich hinein, merkt, dass der Sitz zu weit hinten ist, tastet herum, probiert Hebel aus. Nichts in ihrem Kopf signalisiert ihr, welche Funktion diese haben könnten. Es fühlt sich alles fremd an. Mit den Händen umklammert sie das Lenkrad, mit den Füßen tastet sie nach den Pedalen. Sie sieht auf die verschiedenen Anzeigen. Es kommt nichts zurück von ihrer Superkraft. Sie verspürt Angst, mit einer falschen Bewegung das Ding losrollen zu lassen. Unmöglich, dass sie es vorhin gefahren haben soll. Und doch hat sie es.

Im Rückspiegel sieht sie, dass Doro auf den Wagen zukommt. Sie steigt schnell aus, knallt die Fahrertür zu.

»Sie sagt Dankeschön«, verkündet sie und geht Doro entgegen.

»Wie nett. Aber sie dankt nur dir?«

»Nein, uns allen, und sie wollte sichergehen, dass wir bloß nichts von ihr erwarten.«

»Wow.«

»Ja. Es war ein sehr seltsames Gespräch.«

»Komische Alte. Dachte sie, wir wollten Geld?«

»Keine Ahnung, wahrscheinlich.« Harriet lächelt schief. Mittlerweile ist sie davon überzeugt, die Frau zu kennen. Sie kann sich nur nicht erinnern, woher.

4

»Eigentlich war es Glück im Unglück mit dem Zug«, sagt Doro. »Ich habe nachher hier noch einen Termin.« Sie laufen vom Notfallzentrum am äußersten Rand von Gießen zur Polizeistation, wo Harriet sich einen neuen Ausweis ausstellen lassen muss.

»Beruflich?«, fragt Harriet.

»Sportlich«, antwortet Doro und lacht. »Privat. Früher war ich mal in der Olympiamannschaft, vor über hundert Jahren. Frauen-Achter.«

»Rudern?«

»Genau. Und heute Abend steigt eine kleine Party, das alte Team. Die Kleiderordnung ist etwas … exzentrisch.«

Harriet versucht, so zu tun, als wäre ihr das Kleid gar nicht aufgefallen. Was ihr nicht gelingt.

»Ja, wir haben gesagt, wir ziehen an, was wir bei unserer letzten gemeinsamen Sportgala getragen haben, und die ist ein paar Jahre her … egal.« Doro lacht wieder.

»Ruderst du nicht mehr?«, fragt Harriet.

»Selten. Ich halte mich fit, aber ich hab immer viel zu tun und bin unterwegs …«

»Arbeit?«

»Sportjournalistin, was soll ich auch sonst machen. Und du?«

Harriet zögert, überlegt, wo sie anfangen soll, welchen Teil ihres Lebens sie erzählen will. Die langweilige Version, dass sie im Frankfurter Luxuskaufhaus vor einer Boutique für schwerstreiche Leute eine Art Türsteherin für weniger als Mindestlohn gibt? Bei einer der unzähligen Securityfirmen, von denen es immer mehr zu geben scheint, weil sich kaum noch jemand auf die Polizei verlassen will und die Reichen vor den Armen immer größere Angst haben? Oder den interessanteren Teil, der aber fast eine Lüge ist, weil sie in diesem Beruf kaum Arbeit findet? Auf den Teil ist sie allerdings stolz, irgendwie. »Ich bin Klavierbauerin.«

»Ach wie toll! Für welchen Hersteller?«

Sie hätte das mit der Boutique erzählen sollen. Aber sie hatte ja unbedingt mithalten wollen. »Gelernte Klavierbauerin. Meistens stimme ich die Instrumente nur. Und repariere sie ein bisschen. Freiberuflich.«

»Okay«, sagt Doro, und Harriet weiß nicht, ob sie weiterreden soll.

»Viele Aufträge?«, hakt Doro schließlich nach.

»Eigentlich war ich unterwegs zu einem.«

»Hast du schon Bescheid gegeben, was los ist?«

»Wie denn.«

»Ah, sorry.«

Doro hält ihr das Handy hin. »Willst du anrufen?«

»Ich weiß nur die Mailadresse auswendig.«

»Sag sie mir, ich sag für dich ab, okay?«

Vieles auf dem Weg durch das ehemalige Industriegebiet sieht aus, als würde es gerade umfunktioniert, große Gemeinschaftswohnflächen entstehen hier, riesige Zweck-WGs für diejenigen, die sich selbst den sozialen Wohnungsbau nicht mehr leisten können. Harriet wohnt so in Frankfurt, in einem aufgegebenen Bürotower. Es gibt keine Mietverträge, nur Genehmigungen vom Amt, dass man die Fläche als Wohnraum nutzen darf. Man sucht sich vor Ort selbst ein Zimmer aus und hofft, dass niemand anderes ein Auge darauf geworfen hat. Man muss selbst mit anpacken, dafür zahlt man eine sehr geringe Miete. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Es gibt keine richtige Hausverwaltung, die etwas ausbessert, nur gelegentliche Check-ups, und wenn mal zu viel Chaos herrscht, müssen die Leute wieder ausziehen. Es gibt keine Vermieter, die irgendetwas regeln, nur die Städte und Kommunen als Ansprechpartner, was ewige Wartezeiten bedeutet. Wenn die Rohre verstopft sind oder kein Wasser mehr kommt oder der Strom ausfällt, ist man erst einmal auf sich selbst gestellt. Zusammen mit der Zweckgemeinschaft. Das kann manchmal schön sein, oft genug aber ist es die Hölle.

»Kommst du denn von hier?«, fragt Doro, während sie auf ihrem Telefon herumtippt.

»Aus Frankfurt. Und du?«

»Mhm.« Offenbar absorbiert sie das Mailschreiben. Harriet fragt nicht weiter nach.

Der Weg zur Polizei verläuft parallel zu einer breiten, wenig befahrenen Straße, die gerade durch ein Waldstück schneidet. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Militärgelände. Ein Konvoi aus Einsatzfahrzeugen der Feldjäger hat sich weit hinter ihnen mit Blaulicht und Sirenen angekündigt, ist an ihnen vorbeigerast und schließlich auf das Gelände eingebogen. Danach ist es wieder so still, dass sie Vogelgezwitscher hören können.

Die Polizeistation ist direkt neben der Kaserne. Harriet ist froh, dass sie nicht allein reingehen muss, auch wenn sie sich in Doros Gegenwart langsam nicht mehr wohlfühlt. Zu viel, was sie ihr nicht sagen kann oder sagen will. Zu viel, was die beiden im Leben trennt. Aber Doro wollte sie begleiten, sie könne sie nicht einfach ohne Ausweis, ohne Bezahlmöglichkeiten, ohne Telefon allein lassen. Harriet muss einmal mehr im Leben dankbar für die Großzügigkeit sein, die ihr jemand Bessergestelltes entgegenbringt. Natürlich meint die Frau es gut. Harriet fühlt sich dennoch klein und hilflos.

Als sie aufgerufen wird, tippt Doro bereits andere Nachrichten. »Ich muss mich da schnell mal drum kümmern, die Arbeit …« Harriet fühlt sich noch kleiner und hilfloser und ist froh, von einer Beamtin weg von Doro in einen großen Raum mit mehreren Computerplätzen geführt zu werden. Die Beamtin setzt sich an einen der Tische und schiebt ihr ein Gerät hin, das ihre Fingerabdrücke einliest. Der Bildschirm zeigt an, dass sie tatsächlich sie selbst ist. Trotzdem werden ihre Abdrücke noch mal komplett genommen, und sie wird neu fotografiert.

»Tragen Sie die Haare immer so oder eher offen?«, wird sie gefragt. Ihr langer, geflochtener Zopf fällt über ihre linke Schulter.

»So«, sagt sie. »Ist das denn wichtig?«

Sie erhält keine Antwort. Die Chipkarte für die Europa-ID wird vorbereitet, die Meldung für ihre Krankenversicherung, das Sozialamt und die Bank rausgeschickt. Harriet will sich schon verabschieden, als die Beamtin sie fragt: »Einen neuen Führerschein wollen Sie doch bestimmt auch, oder ist der nicht verlorengegangen?«

»Ich hab gar keinen Führerschein«, antwortet sie automatisch.

Die Beamtin wirft ihr einen misstrauischen Blick zu. »Natürlich haben Sie einen, sonst wäre er hier im System nicht hinterlegt.« Ihre Stimme ist lauter geworden, und einige verdrehen ihre Köpfe nach ihnen.

»Ich meine, ich fahre gar nicht Auto«, sagt Harriet schnell und versucht, ihre Verwirrung zu überspielen. Oder ist das ein Test? Eine Fangfrage? Harriet klammert sich an ihrem Stuhl fest und lacht künstlich. »Ich hab quasi vergessen, dass ich einen habe.« Sie hofft, dass die Beamtin erklärt, es handele sich um einen Systemfehler.

»Wollen Sie jetzt einen neuen oder nicht?«, fragt sie. »Der kostet so viel wie jede andere neue Chipkarte auch, plus Bearbeitungsgebühr nach Gebührenordnungskatalog.« Die Beamtin hält kurz inne. »Ach nee, Sie sind ja Leistungsbezieherin. Kostet gar nichts. Also?«

»Klar, doch«, sagt Harriet schnell, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Die Beamtin nickt nur und tippt etwas ein. »Chipkarten kommen gleich, dauert bisschen, warten Sie draußen. Wir rufen Sie auf.« Mit einem Nicken gibt sie ihr zu verstehen, dass sie hier fertig sind und Harriet verschwinden soll.

Harriet verschwindet. Zurück in den Wartebereich am Eingang. Wo Doro sitzt und auf ihr Telefon schaut, so wie alle, die dort sitzen, auf ihre Telefone schauen. Doch selbst wenn Harriets Handy nicht auf dem Feld verbrannt wäre, hätte sie es vermutlich aus Scham nicht in die Hand genommen. Es war alt, oft genug bekam sie damit nicht mal eine Datenverbindung, weil irgendwelche Updates fehlten.

»Alles klar?«, fragt Doro.

»Ja, gleich bekomm ich alles neu.«

»Und dann?«

Sie schüttelt den Kopf. »Irgendwo ein neues Telefon besorgen, fürchte ich. Und beim Amt Bescheid geben, dass ich immer noch ich bin und sich niemand eine neue Identität unter meinem Namen erschlichen hat.« Zu spät fällt ihr auf, dass sie sich verraten hat. Jetzt weiß Doro, dass sie Leistungen bezieht, auf der untersten Stufe. Dass sie zu den Ärmsten gehört, die sich bei jeder Kleinigkeit persönlich dort melden müssen, um Sozialbetrug vorzubeugen. Als ginge es dabei um große Summen und nicht nur um ein paar wenige Vergünstigungen. Doro tut so, als hätte sie nichts bemerkt. Sie sagt: »Der Mann, dessen Klavier du stimmen sollst, hat zurückgeschrieben, er ist zu Hause, und du kannst jederzeit vorbeikommen, auch wenn es etwas später wird. Ich hab auf der Karte geschaut. Du kannst von hier aus sogar hinlaufen.« Sie zeigt Harriet, wo sie sich gerade befinden und wie sie zu ihrem Termin kommt.

»Danke«, sagt Harriet leise und wünscht sich, Doro würde endlich gehen. Sie merkt, dass sie mit den Fingern auf ihren Knien herumtrommelt, ballt die Hände zu Fäusten, um sie stillzuhalten. »Bestimmt sind meine Chipkarten gleich fertig.«

Doro sieht sie fragend an.

»Ich will dich nicht aufhalten«, sagt Harriet schnell.

»Es muss dir nicht unangenehm sein. Ich habe ja noch Zeit. Und ich hab’s auch nicht so eilig, die anderen wiederzusehen. Eigentlich wollte ich gar nicht hingehen.«